jeudi, 18 septembre 2025

Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine

Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine

par Maurizio Boni

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31233-maur...

Au cours d’un entretien accordé à The Economist, le président finlandais Alexander Stubb a de nouveau évoqué la soi-disant « victoire » de la Finlande à l’été-automne 1944, non pas pour avoir vaincu une armée sur le terrain, mais pour avoir préservé son indépendance en négociant un armistice avantageux avec l’Union soviétique. L’histoire nous rappelle que le 9 août 1944, l’offensive soviétique vers Viipuri-Petrozavodsk en Carélie prit fin. L’Armée rouge élimina la menace que la Finlande faisait peser sur Leningrad et repoussa les troupes finlandaises de la République de Carélie.

À la suite de la perte de Viipuri/Vyborg, le maréchal Mannerheim, chef des forces armées finlandaises, et le gouvernement Hackzell se tournèrent vers Moscou en acceptant des conditions très strictes: rupture avec l’Allemagne, démilitarisation, réparations, cession de territoire et dissolution des organisations pro-hitlériennes. Le traité de paix de Paris de 1947 ratifia cet accord, scellant une neutralité qui dura plus de quatre décennies.

Ce parcours historique – armistice rapide contre marge d’autonomie – est aujourd’hui proposé comme scénario possible à l’Ukraine afin qu’après la guerre avec la Russie, elle puisse reconstruire sa souveraineté sans succomber aux diktats des vainqueurs.

Cette idée, déjà avancée à Washington lors du sommet avec les dirigeants européens dans le Bureau ovale de Trump, a été davantage commentée dans le monde russe qu’en Occident, stigmatisant certains aspects de la réalité historique non cités par Stubb et que les dirigeants européens, sans parler des Américains, ignoraient probablement.

En effet, tant le ministre des Affaires étrangères Lavrov que la porte-parole du ministère Maria Zakharova ont répondu à Stubb à la télévision nationale russe, soulignant que la Finlande a combattu aux côtés de la Wehrmacht contre l’URSS de 1941 à 1944, en rappelant des épisodes comme le blocus de Leningrad et la participation finlandaise à l’Holocauste.

Le message est clair : il ne suffit pas de revendiquer aujourd’hui une « victoire » habile de cette période du passé sans affronter la mémoire des atrocités commises. De fait, les Russes ont diffusé sur la première chaîne institutionnelle les images compromettantes de ces atrocités, qui, avec d’autres documents de l’époque, avaient été secrètement archivées et écartées pour ne pas entraver le développement des relations d’après-guerre entre Moscou et Helsinki.

Selon l’historien Gilbert Doctorow, en 1944, les Finlandais avaient simplement pris acte de l’évolution de la guerre et avaient décidé de changer de camp – ce qu’ils ont fait en payant un prix considérable.

En effet, le traité conclu entre la Russie et la Finlande en 1948 imposait des conditions que Stubb n’a pas citées, mais que Lavrov a rappelées. En particulier, Helsinki était obligée de maintenir perpétuellement la neutralité sans appartenir à aucun bloc militaire dirigé contre la Russie – aspect élégamment et opportunément dépassé près de 80 ans plus tard avec l’entrée de la Finlande dans l’OTAN.

Toutefois, Stubb avait aussi déclaré en avril dernier que son pays devait être mentalement préparé à rétablir les liens avec la Russie après la guerre en acceptant que celle-ci sera toujours son voisin.

Déclaration tempérée par des précisions ultérieures, mais qui n’a pas pu cacher l’évidence d’une nouvelle adaptation pragmatique et opportuniste d’Helsinki aux circonstances.

Cependant, Doctorow considère le cas finlandais dans un contexte européen plus large de pressions économiques et de cohérence politique. La chute du revenu par habitant et la hausse des coûts de financement poussent les petits pays européens à réévaluer les sanctions et à plaider pour la reprise des liens avec la Russie.

La Belgique, par exemple, connaît une envolée de postes vacants, la fermeture de commerces importants et une contraction significative de la consommation; des tensions analogues touchent la Finlande et d’autres États étroitement liés à l’économie allemande, aujourd’hui en récession pour le deuxième trimestre consécutif. Paris aussi, sous le poids de la dette publique, montre des signes de fragilité intérieure.

En revanche, les puissances de référence – Allemagne, France et Royaume-Uni – maintiennent une ligne dure, convaincues que tout relâchement profiterait au Kremlin. Doctorow estime néanmoins que la cohésion de l’UE sera difficile à maintenir sur le long terme: des dynamiques centrifuges et des choix bilatéraux à adopter vis-à-vis de Moscou se dessinent à l’horizon.

Le compromis à la finlandaise n’est pas un mirage, mais il risque de se transformer en partie d’échecs où chaque État joue seul. Les alliés les plus vulnérables chercheront un consensus pragmatique, tandis que les grands acteurs maintiendront le régime des sanctions. Le défi pour Bruxelles sera de gérer cette double demande de reconnexion et la crainte d’affaiblir la position stratégique face à Moscou.

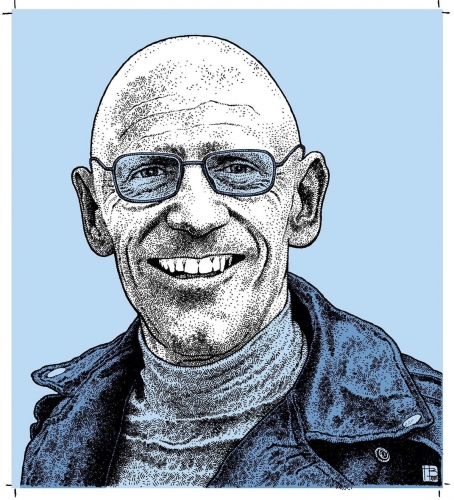

Ainsi, à la fin du conflit ukrainien, l’Europe se trouverait, selon Doctorow (photo), divisée entre ceux qui prônent la réconciliation et ceux qui exigent la fermeté. Au milieu, comme toujours, demeureront les grands héritages du passé et le calcul de chaque puissance quant à son propre avenir géopolitique.

Pour ce qui est de Moscou, derrière les écrans de la diplomatie européenne, la priorité russe reste un accord avec les États-Unis, notamment sur le non-déploiement de missiles à portée intermédiaire en Allemagne. Ce n’est qu’après avoir résolu ce point que le Kremlin pourra s’adresser ouvertement à ses partenaires européens, désormais menacés par la perspective de sanctions prolongées et de tensions économiques croissantes.

Un scénario complémentaire est présenté par Douglas McGregor, colonel à la retraite et ancien conseiller du Secrétaire américain à la Défense, qui parvient à des conclusions similaires en ajoutant la variable du rôle de Washington dans l’après-guerre, ce qui n’est nullement acquis.

Selon cet officier américain, il est absurde de penser que Washington puisse garantir l’existence future de pays comme la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie. Les Américains ne vivent pas en Europe, mais les Européens, eux, oui, selon McGregor.

De plus, l’avenir de ce qui restera de l’Ukraine ne doit pas être discuté par la France ou l’Allemagne, mais par les États directement frontaliers de la Russie. Avec le déclin du parapluie protecteur américain et la crise de l’OTAN, ces pays devront complètement redéfinir leur architecture de sécurité. Le repli stratégique des États-Unis vers leur rôle historique de puissance maritime laissera un vide que les mécanismes traditionnels de l’Alliance atlantique ne pourront combler à eux seuls.

Dans ce contexte, la situation des pays d’Europe orientale est particulièrement complexe, car ils ont basé leur stratégie de sécurité post-soviétique entièrement sur la dissuasion de l’OTAN et la garantie de l’article 5. La perte de cette certitude les obligera à envisager des options fondamentales telles que des accords bilatéraux de non-agression conclus directement avec la Russie sur le modèle finlandais.

Ces accords pourraient inclure des garanties de neutralité en échange d’engagements russes à respecter l’intégrité territoriale et l’indépendance politique; l’Ukraine représente le cas le plus emblématique de cette transition.

Compte tenu des profondes divisions identitaires qui caractérisent le pays, avec les régions occidentales plus tournées vers l’Europe, une solution possible pourrait être une structure confédérale qui reconnaîtrait ces différences avec des garanties de sécurité différenciées selon les régions.

Ou bien, l’Ukraine pourrait obtenir des garanties de neutralité soutenues non seulement par la Russie, mais aussi par des puissances comme la Chine, l’Inde, et potentiellement une Europe en voie de réorganisation. Une alternative intéressante serait l’adoption d’un modèle de neutralité armée similaire à celui de la Suisse ou de l’Autriche pendant la Guerre froide, fondé sur un principe de neutralité garanti par la constitution, l’interdiction d’adhérer à des alliances militaires, des forces armées robustes exclusivement orientées vers la défense territoriale, des garanties internationales soutenues par la Russie et les puissances européennes, et une coopération économique sans implication militaire.

Le nouveau système de sécurité endogène, non plus dépendant des États-Unis, pourrait, selon McGregor, se matérialiser par un traité de sécurité continental, c’est-à-dire un nouveau cadre incluant la Russie, les États européens, et potentiellement la Turquie, basé sur des principes de non-agression mutuelle et de respect des sphères d’influence. L’ensemble serait complété par un système de supervision internationale des accords de limitation des armements et des activités militaires dans les zones frontalières.

Tout cela nécessiterait cependant une maturation politique significative de la part des élites d’Europe orientale (et pas seulement), qui devraient abandonner la mentalité de dépendance stratégique développée au cours des trois dernières décennies et assumer la responsabilité directe de leur propre sécurité nationale.

Après l’accomplissement inexorable par Moscou de tous les objectifs opérationnels de l’Opération militaire spéciale, l’échec désormais évident de l’approche UE-OTAN dans la conduite de la guerre, et dans l’attente de voir ce qu’il restera vraiment à gérer de l’Ukraine, la perspective d’un système multipolaire plus complexe mais potentiellement plus stable, fondé sur des équilibres régionaux et des accords de dissuasion mutuelle, pourrait constituer un modèle à suivre.

Il resterait cependant à vérifier dans quelle mesure les États-Unis sont réellement déterminés à « débrancher la prise » et à permettre à la Russie de jouer un nouveau rôle en Europe, alors que la guerre en Ukraine a précisément été déclenchée pour atteindre l’objectif inverse: déconnecter Moscou économiquement et politiquement du Vieux Continent.

En outre, la « maturité politique » européenne précédemment invoquée pourrait tarder à se manifester, à moins d’un changement radical de leadership, porteur d’une nouvelle et plus courageuse culture des relations internationales, capable d’abandonner la perspective d’une confrontation permanente avec la Russie.

À l’heure actuelle, les scénarios évoqués restent des hypothèses de travail à la concrétisation incertaine, mais leur analyse s’avère fondamentale pour combler le vide d’alternatives qui caractérise le débat stratégique européen actuel.

En tout état de cause, il existe un point de convergence fondamental : l’après-guerre en Ukraine ne pourra pas se résoudre par un retour au statu quo, mais imposera une redéfinition profonde des équilibres européens et mondiaux.

La possibilité d’un compromis pragmatique avec Moscou, la fragmentation interne de l’Union européenne, la réduction du rôle américain et l’émergence de nouvelles architectures de sécurité continentales représentent des variables qui s’entrecroisent et qui, inévitablement, façonneront l’avenir du continent tout entier, appelé à redéfinir son rôle dans le nouvel ordre mondial inévitablement multipolaire.

18:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, russie, finlande, europe, affaires européennes, sécurité, architecture de sécurité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement

BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement

Rédaction Electo

Source: https://electomagazine.it/black-rock-con-rheinmetall-si-e...

Des coïncidences, ce ne sont que des coïncidences. Rheinmetall, le géant allemand de l’armement qui compte, par hasard, parmi ses principaux actionnaires le fonds BlackRock—au sein duquel le chancelier Merz était, comme par hasard, un haut dirigeant—a annoncé l’accord pour l’acquisition de Naval Vessels Lürssen, la division navale militaire du groupe Lürssen.

Ainsi, BlackRock renforce sa présence dans le secteur militaire, l’élargissant du domaine terrestre (chars, lance-grenades, véhicules de combat) à tout le domaine naval. Et cela arrive, comme par hasard, alors que son homme Merz, en tant que chancelier, insiste sur la nécessité du réarmement, de la préparation à la guerre, du retour à la conscription, car les jeunes Allemands ne semblent pas très enthousiastes à l’idée de s’engager comme volontaires pour aller se faire tuer par des Russes ou des Nord-Coréens.

Mais les jeunes Allemands ne comptent pas, pas plus que le vote régional qui a vu l’AfD tripler ses voix. Ce qui compte, c’est BlackRock, ce sont ses ordres et la promptitude de Merz à les exécuter. Mais, au moins, s'il vous plait, n’appelez pas cela une démocratie.

17:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : blackrock, rheinmetall, friedrich merz, allemagne, réarmement, europe, actualité, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/09/15/teknofasismin-nousu-tr...

Le développement de l’intelligence artificielle a déclenché une vague d’investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d’immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.

Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l’IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l’IA résoudra les problèmes de l’humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l’IA relèguerait l’humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

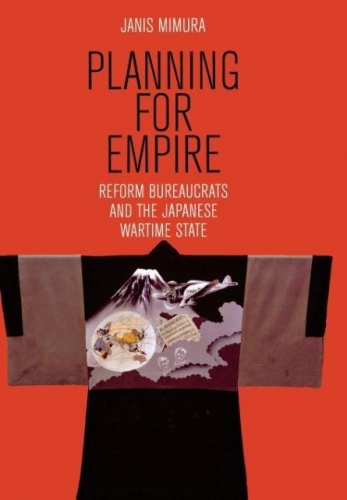

La recherche de l’historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d’analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d’expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l’industrie lourde comme la production d’acier et d’armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d’industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l’esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l’État similaire dans son pays.

La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d’Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l’armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l’ombre au nom de l’empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d’après-guerre témoigne de sa capacité d’adaptation institutionnelle.

L’élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l’apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de l’administration Trump, visant à accélérer le développement de l’IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.

Lors de l’investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d’intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l’État et l’élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s’exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.

Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l’innovation. Par exemple, le discours public d’Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l’IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.

Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd’hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L’infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l’élite technocratique et économique.

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l’effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L’ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.

Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s’exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l’illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.

À mesure que l’ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d’entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.

17:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technofascisme, actualité, états-unis, japon, technocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Poudrière latino-américaine

Poudrière latino-américaine

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/polveriera-latino-americana/

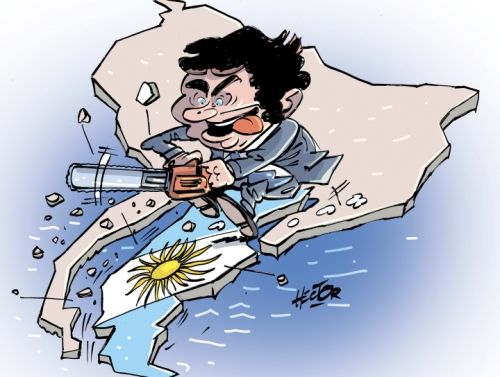

Maduro part en guerre. Le leader vénézuélien, qui se réfère à Simon Bolívar et à Chávez, semble déterminé.

Il est désormais temps de passer aux armes. Pour réagir aux ingérences constantes des gringos nord-américains.

Il ne voit pas d'autre solution. Passer à la défense active.

Cela peut faire sourire. Et, bien sûr, la force militaire de son Venezuela est risible face à la flotte américaine qui croise déjà, menaçante, dans ses eaux.

Cependant, la situation est très complexe. Et elle révèle le signal d'alarme d'un malaise qui touche toute l'Amérique du Sud, ou presque.

Car Washington a été très clair depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Le monde, dans son ensemble, est à l'évidence multipolaire. Et le jeu entre les puissances – en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis – répond à trop de variables pour qu'il puisse y avoir une seule puissance à la tête du globe. Le rêve, ou le cauchemar, qui a commencé avec Clinton s'est misérablement évanoui avec la présidence de Biden.

Mais l'Amérique, c'est autre chose. Toute l'Amérique, de la pointe extrême de l'Alaska à la Terre de Feu. Le jardin de la maison yankee. Et cela ne se discute pas.

Maduro se mue donc en un problème. Qui devrait être résolu rapidement.

Cependant, la rébellion vénézuélienne n'est pas un événement isolé.

Toute l'Amérique du Sud est en effervescence. Ou plutôt, elle est traversée par une fièvre qui risque de devenir dangereuse. Voire mortelle, pour Washington.

Et à la Maison Blanche, ils le savent parfaitement. Car Washington peut prendre puis perdre le contrôle de l'Afghanistan. Cela fait partie du jeu.

Mais il ne peut absolument pas se permettre de laisser partir certaines parties de son jardin.

Un jardin, cependant, qui est aujourd'hui extrêmement agité.

Le géant brésilien, sous la présidence de Lula, s'est déjà, de fait, retiré du jardin. En se liant de plus en plus étroitement aux BRICS et en s'éloignant de toute protection de Washington.

Milei, bien sûr, est un allié fidèle. Mais seul un aveugle ne verrait pas que son hyperlibéralisme mène l'Argentine à la faillite. Écrasant sous le seuil de la misère de larges couches sociales.

Et les élections dans les États ont vu une lourde défaite du président actuel. De tristes présages pour l'avenir proche.

Puis, bien sûr, les pays de la région andine. Avec le Venezuela en tête.

Le Venezuela bolivariste, qui ose désormais défier Washington de plus en plus ouvertement.

Presque pour le contraindre à une intervention armée qui, bien sûr, aurait une issue prévisible.

Et qui pourrait néanmoins constituer un signal dangereux. La première étincelle d'un incendie capable de ravager toute l'Amérique du Sud.

16:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Laisser l'URSS derrière soi Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit

Laisser l'URSS derrière soi

Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit

Alexander Douguine

Alexander Douguine soutient que l'URSS incarnait à la fois la russophobie et la grandeur russe, et qu'aujourd'hui, les Russes doivent dépasser son héritage non résolu pour construire une Grande Russie souveraine, orthodoxe et créative.

Comment devons-nous nous positionner par rapport à l'URSS ? D'un côté, les bolcheviks ont infligé des dommages irréparables au peuple russe. Des dommages terribles et irréparables. Cela ne peut être contesté; leur idéologie était véritablement russophobe, antichrétienne, purement satanique.

D'autre part, l'élite de l'Empire russe était occidentalisée et russophobe depuis le 18ème siècle, depuis Pierre le Grand. Totalement servile, pareille à l'image que nous a laissée Eltsine. Comment le peuple russe aurait-il pu ne pas se révolter contre une élite aussi occidentalisée ? Et, bien sûr, il s'est révolté.

Il s'est effectivement révolté. Mais une fois de plus sous la direction d'une élite inadaptée. Et avec une idéologie inadaptée. Encore une fois, une idéologie russophobe.

Que fallait-il donc faire ?

Le peuple russe a grandi à travers le communisme, à travers le soviétisme, en tendant vers Dieu et vers les étoiles. Comme le peuple russe est beau et indestructible !

En URSS, il y avait à la fois l'élément marxiste et l'élément russe. L'élément russe était magnifique; l'élément marxiste était loin d'être magnifique, il était même tout en laideur. L'élément populaire, folklorique, en URSS, était très important. Les Russes voulaient être libres. Ils voulaient abolir les élites occidentalisées. Aujourd'hui, les Russes veulent toujours la même chose. Mais cela est secondaire pour l'instant.

Quant à l'URSS, l'équilibre entre les Russes et les non-Russes n'a jamais été trouvé. Aujourd'hui, dans la Fédération de Russie, certains Russes regrettent le passé soviétique (on entend souvent: «Staline, reviens!»), tandis que d'autres rêvent d'un empire et exigent que Lénine soit retiré du mausolée.

L'idée même de l'URSS nous divise. Ce dont nous avons besoin, c'est que tout nous unisse, nous les Russes. Cela signifie que soit nous devons repenser l'URSS différemment (ni « pour » ni « contre », mais pour le bien du peuple russe), soit nous ne devons pas y penser du tout et aller de l'avant, vers l'avenir russe. Si nous ne parvenons pas à comprendre l'URSS à la manière russe (et nous n'y parvenons pas), alors peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de la comprendre. Laissons-la de côté pour plus tard. Construisons la Grande Russie, totalement indépendante du passé. Seulement tournée vers l'avenir. Nous avons besoin de la Russie du futur. Belle, grande et prospère. Libre et souveraine. Orthodoxe et populaire. Construisons-la.

Il est temps que nous commencions à créer notre propre culture. À nous libérer des clichés et à créer. Tout ce qui s'est passé avant ne doit pas nous freiner. Ce qui est fait est fait. Nous pouvons faire naître quelque chose d'inédit. Le peuple russe est grand, puissant, joyeux et capable de beaucoup de choses.

Nous devons seulement nous libérer. De l'Occident (qui n'est plus aujourd'hui qu'un monceau d'immondices) et de ce que nous n'avons pas réussi à accomplir dans le passé.

Nous devons davantage compter sur nos propres forces.

Quelqu'un a un jour expliqué à notre dirigeant que l'autarcie était une mauvaise chose. C'est une erreur: autarcie signifie la même chose que souveraineté, autosuffisance, mais en grec. Et la souveraineté est une bonne chose. L'autarcie est une bonne chose. Nous avons besoin d'une autarcie créative.

16:29 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, urss, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 septembre 2025

Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques

Le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, ne considère pas les accords de plusieurs milliards conclus entre Bruxelles et Washington comme une solution provisoire, mais comme une réorganisation durable des marchés énergétiques

Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/trumps-energieminis...

Washington, D. C/Bruxelles. – La décision de l'Union européenne d'acheter aux États-Unis, dans un délai de trois ans, du pétrole, du gaz et des technologies nucléaires pour une valeur de 750 milliards de dollars américains aura, selon le gouvernement américain, des conséquences considérables. Dans une interview accordée à Euractiv, le ministre américain de l'Énergie, Chris Wright, a évoqué une réorientation structurelle des flux énergétiques mondiaux. « Je pense qu'il s'agit d'un changement à long terme », a déclaré M. Wright à Bruxelles. « L'achat d'énergie, en particulier de gaz naturel liquéfié, nécessite la mise en place d'une infrastructure considérable. »

Un accord qui va au-delà du mandat

Wright a clairement indiqué que l'accord ne se limitait pas à quelques années. « Cela ne prendra pas fin au bout de trois ans et demi », a-t-il souligné après des discussions avec des représentants de haut rang de l'UE. Son évaluation contraste toutefois avec la position de la Commission européenne. Bruxelles a officiellement qualifié l'accord de solution transitoire.

« À court terme, nous devons couvrir nos besoins énergétiques et, dans ce contexte, nous envisageons d'augmenter certaines importations d'énergie en provenance des États-Unis », a déclaré la Commission. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également souligné à Strasbourg que l'Europe devait saisir cette occasion pour développer une « énergie propre et locale ».

L'offre américaine, une opération « gagnant-gagnant »

Selon M. Wright, cet accord est avantageux pour les deux parties. Il constitue également un moyen de remplacer progressivement l'énergie russe. « Une partie du dialogue que nous menons porte sur le fait que les capacités d'exportation de GNL aux États-Unis vont doubler sous l'administration Trump, et pas seulement augmenter de 10 ou 20% », a-t-il déclaré. En contrepartie de la limitation des droits de douane à 15%, l'UE s'est engagée à acheter pour 250 milliards de dollars d'importations par an pendant les trois dernières années du mandat de Trump.

Alors que les analystes doutent de la faisabilité de ces montants, M. Wright s'est montré convaincu: les deux tiers pourraient être couverts uniquement par le remplacement des importations d'énergie russe, soit directement par du gaz naturel liquéfié, soit indirectement par des restrictions sur les importations de produits raffinés via des pays tiers.

Dimension stratégique de la politique énergétique

Les diplomates soulignent que la politique énergétique est également un instrument dans la guerre en Ukraine. Selon Euractiv, Wright n'a pas souhaité s'exprimer sur la pression exercée par Washington sur Bruxelles.

« Nous avons discuté de différentes façons dont les États-Unis et l'UE peuvent coopérer pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine », s'est-il contenté de déclarer.

Wright n'a laissé aucun doute quant aux ambitions stratégiques de Washington : « Les ressources énergétiques considérables et abondantes de l'Amérique nous permettent d'être un fournisseur clé pour nos alliés à travers le monde, qui jusqu'à présent se procuraient du pétrole, du gaz et d'autres technologies auprès de nos adversaires. »

18:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chris wright, actualité, europe, énergie, affaires européennes, gaz de schiste, gnl |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fracture de l'ordre judéo-chrétien - Le faible soutien de l'opinion publique américaine à Israël marque la rupture entre l'Occident et l'Etat sioniste

La fracture de l'ordre judéo-chrétien

Le faible soutien de l'opinion publique américaine à Israël marque la rupture entre l'Occident et l'Etat sioniste

Constantin von Hoffmeister

Constantin von Hoffmeister affirme que la consolidation des positions d'Israël à Gaza et en Syrie, combiné à l'effondrement du soutien de l'opinion publique américaine, annonce une rupture de l'alliance judéo-chrétienne et l'avènement d'une multipolarité de nature darwinienne.

Israël se trouve à l'aube d'une nouvelle réalité. Ses dirigeants parlent ouvertement de l'occupation permanente de Gaza et même de certaines parties du sud de la Syrie. Netanyahu a averti que le pays devait se préparer à l'isolement, à une économie de siège, à des industries qui produisent tout à l'intérieur même de la forteresse. Il ne s'agit pas de rhétorique, mais d'une préparation à un monde où les sanctions pourraient venir non pas des États arabes, longtemps écartés, mais de l'Occident même qui a autrefois assuré la survie d'Israël.

Les manœuvres sur le mont Hermon (photo), le plus haut sommet du Levant à la frontière entre la Syrie et le Liban, l'annexion du plateau du Golan, une plaine fertile conquise sur la Syrie en 1967, annexion reconnue par Washington en 2019, les alliances avec les conseils locaux de Soueida, une province à majorité druze du sud de la Syrie, et la perspective d'un corridor traversant Deraa, la province voisine connue pour être le berceau du soulèvement syrien de 2011, montrent une tendance claire: prendre, tenir, normaliser. Israël ne cache plus ses intentions. Le territoire devient théologie, les montagnes deviennent des alliances, et la géographie fusionne avec l'idéologie. Ce qui était autrefois considéré comme une défense temporaire se transforme désormais en permanence.

Ce changement coïncide avec une profonde fracture au sein même de l'Occident. L'ordre établi après 1945 s'effondre sous nos yeux. Dans le même temps, le cadre moral de la solidarité « judéo-chrétienne » qui liait Israël à l'Occident commence à se fissurer. Les sondages aux États-Unis montrent que le soutien à Israël s'effondre: selon Gallup, seuls 32% des Américains approuvent les actions d'Israël à Gaza, tandis que 60% les désapprouvent. Un sondage Quinnipiac révèle que 60% des Américains s'opposent à l'envoi d'une aide militaire supplémentaire, contre seulement 32% qui y sont favorables. Cette érosion est la plus forte chez les jeunes et les indépendants, des groupes qui façonneront l'électorat futur.

C'est là que réside le sens profond de la mutation à l'oeuvre sous nos yeux. L'alliance était fondée non seulement sur une stratégie, mais aussi sur une identité commune. Israël était présenté comme l'avant-poste vivant d'une civilisation « judéo-chrétienne ». Les églises, les synagogues et les tribunes politiques soutenaient toutes cette vision. Aujourd'hui, cette vision s'estompe. Les images des bombardements l'emportent sur la teneur des sermons. L'alliance se dissout dans la conscience publique. Pour la première fois, l'opinion publique occidentale se demande si les actions d'Israël sont conformes aux valeurs que ses dirigeants ont autrefois proclamées.

C'est là la marque d'une multipolarité darwinienne en advenance. Le pouvoir appartient désormais à ceux qui s'adaptent, qui allient force et crédibilité. Les frontières changent à nouveau, les alliances se transforment et les symboles perdent leur force automatique. Israël peut encore agir, occuper et se retrancher, mais il ne peut plus compter sur le même bouclier moral de la part de l'Occident. Une fracture s'ouvre au cœur de l'alliance, et à travers elle, l'ancien ordre mondial s'effrite.

L'avenir ne s'écrira pas dans des traités ou des sermons, mais dans la force, dans la perception publique, dans les changements d'allégeances. L'étiquette « judéo-chrétienne » qui a uni l'Occident et Israël pendant des générations s'affaiblit. Ce qui viendra après sera plus dur, façonné uniquement par la puissance.

18:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, levant, proche-orient, israël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde - Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire

Fin de l’empire américain et leçons pour l’Inde

Stratégies géopolitiques pour l’Inde dans un monde multipolaire

S. L. Kanthan

(20 mars 2025)

Source: https://slkanthan.substack.com/p/end-of-the-american-empi...

« Être un ennemi de l’Amérique peut s’avérer dangereux, mais en être un ami est fatal. » Ce seraient là les mots d’Henry Kissinger, criminel de guerre et lauréat du prix Nobel de la paix, qui a profondément influencé la politique étrangère américaine. L’Inde ne doit pas oublier ce côté sombre de l’establishment américain, même si Biden a déclaré que les relations américano-indiennes étaient les plus importantes du siècle et que Trump a rencontré à plusieurs reprises Modi, le qualifiant de grand dirigeant. Le recentrage américain sur l’Inde repose sur trois faisceaux d'intérêts: la volonté de contenir la Chine, l’accès à une main-d’œuvre bon marché et un vaste marché de consommateurs. Les États-Unis n’ont pas de véritables alliés, seulement des intérêts narcissiques et impérialistes.

Modi a été l’un des rares dirigeants étrangers invités à la Maison Blanche au cours du premier mois du mandat de Trump. De façon générale, les Indiens ont aussi une opinion très positive de Trump et des États-Unis en général. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les États-Unis jouissent d’un fort pouvoir d’influence en Inde: immigration, emplois dans la tech, succès des Américains d’origine indienne, popularité de la langue anglaise, financement occidental des think tanks indiens, investisseurs américains dans les médias indiens, tensions avec la Chine, etc. Cependant, l’Inde doit veiller à ne pas devenir « l’Ukraine de l’Asie » – un pion géopolitique sacrifiable de l’Empire américain.

Soyons clairs: les États-Unis veulent contrôler toutes les dimensions de l’Inde. Il y a quelques mois, l’ambassadeur américain en Inde a affirmé devant un public indien que l’autonomie stratégique n’existait pas. De façon inquiétante, cet avertissement est intervenu juste avant que les États-Unis ne mettent en scène une révolution de couleur au Bangladesh et ne renversent la Première ministre Hasina, qui n’était pas parfaite mais avait fait un travail remarquable pour relancer l’économie. La raison en était simple: la Première ministre Hasina (photo) avait refusé d’autoriser l'installation d'une base militaire américaine dans son pays.

De même, tout analyste géopolitique objectif peut voir comment les États-Unis ont orchestré des coups d’État au Pakistan et au Sri Lanka au cours de ces dernières années. Le Premier ministre Imran Khan a été évincé par un coup d’État « doux » après une pression manifeste des États-Unis, son parti a été interdit et il a été emprisonné. Voilà la liberté et la démocratie à l’américaine ! Son crime? Être trop proche de la Russie. Quant au Sri Lanka, le parti au pouvoir était jugé trop pro-chinois. Bien entendu, les États-Unis ne pouvaient tolérer une telle indépendance.

L’histoire montre aussi que les États-Unis n’ont jamais été un véritable allié de l’Inde.

Alors que le ministère indien des Affaires étrangères se méfie de l’influence de la Chine dans le voisinage de l’Inde, il n’y a pratiquement aucune protestation contre l’ingérence américaine dans la sphère d’influence indienne. Les Indiens sont trop indulgents et oublient un fait: en 1966, les États-Unis/la CIA auraient probablement poussé à assassiner le Premier ministre Lal Bahadur Shastri et le scientifique nucléaire Homi Bhabha.

Pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont saboté l’Inde en guise de punition pour sa politique de non-alignement et ses relations amicales avec l’URSS. Les États-Unis ont également encouragé l’Inde à entrer en guerre contre la Chine au sujet du Tibet, mais le président JFK a ensuite refusé toute aide militaire au moment crucial. Plus tard, lorsque le Bangladesh a cherché à devenir indépendant, les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la baie du Bengale pour menacer l’Inde, qui n’a pu repousser les Américains qu’avec l’aide de l’Union soviétique.

Aujourd’hui, l’Inde n’a pas vraiment tiré profit de ses relations étroites avec l’Amérique.

À la fin de la guerre froide, les entreprises américaines se frottaient les mains à l’idée d’exploiter la Chine et l’Inde pour leur main-d’œuvre bon marché, dans l’industrie et les services respectivement. Cependant, la différence entre ces deux pays est frappante. Tandis que la Chine s’est concentrée sur la maîtrise des technologies et la création d'atouts nationaux, les élites indiennes se sont contentées d’utiliser des produits américains. Le résultat se voit dans les géants technologiques chinois comme Huawei, BYD, ByteDance (maison-mère de TikTok) et 135 autres entreprises figurant dans le classement Fortune 500, contre seulement 9 pour l’Inde.

Dans le domaine de l’IA, la technologie la plus perturbatrice du siècle, la Chine détient 60% des brevets, contre moins de 1% pour l’Inde. Dans de nombreux autres secteurs – voitures électriques, panneaux solaires, batteries, smartphones, semi-conducteurs, robotique, cloud computing, biotechnologie, exploration spatiale, avions de chasse, navires de guerre, etc. – la Chine a largement dépassé l’Inde.

Pourquoi l’Inde a-t-elle pris du retard ? Parce que nous suivons le modèle économique américain du capitalisme financiarisé, et nous nous sentons en sécurité dans la dépendance au dollar américain, à la technologie américaine, aux médias américains, à la médecine américaine, aux investissements américains, etc.

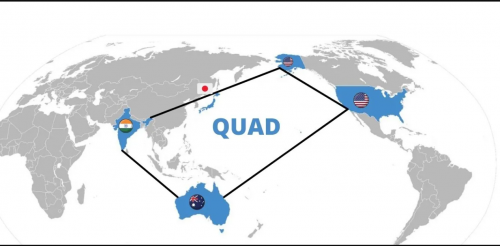

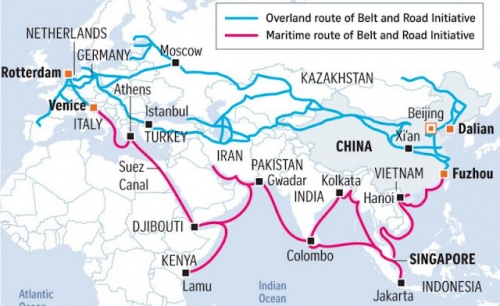

L’Inde laisse également sa politique étrangère être dictée par les États-Unis plus que de raison. Par exemple, nous pourrions acheter du pétrole et du gaz bon marché à l’Iran, et nous aurions pu commencer à réaliser le projet du port de Chabahar depuis longtemps. Mais l’Inde fait trop preuve de déférence envers les sanctions américaines. De même, le fait que l’Inde rejoigne le QUAD et d’autres accords « indo-pacifiques » pour contenir la Chine, ou refuse de rejoindre la Belt and Road Initiative, ne fait que servir les manœuvres géopolitiques américaines de division et de domination.

Actuellement, les États-Unis tirent bénéfice de l’Inde de multiples façons: main-d’œuvre indienne relativement peu chère dans l’industrie du logiciel, main-d’œuvre de fabrication ultra-bon marché pour des entreprises comme Apple, immense marché de consommateurs issus de la classe moyenne croissante, startups indiennes ouvertes aux investisseurs américains, achats d’armes américaines par le gouvernement indien, et l’Inde en tant qu’outil géopolitique potentiel pour contenir la Chine diplomatiquement, économiquement et militairement.

Cependant, le soft power américain ne durera pas longtemps en Inde. D’abord, les États-Unis vont bientôt restreindre l’immigration en provenance de l’Inde, en particulier pour les travailleurs technologiques H1-B. L’« alt-right » américaine raciste a déjà commencé à diaboliser les Indiens. Ensuite, les États-Unis vont commencer à contenir l’Inde à mesure que celle-ci continue de croître et de devenir plus indépendante. Les États-Unis peuvent autoriser des Indiens à devenir PDG de Google ou de Microsoft, mais ils ne toléreront pas des entreprises indiennes qui concurrencent Google ou Microsoft. Les États-Unis maintiennent leur hégémonie mondiale non pas grâce à des partenaires égaux, mais via un réseau de vassaux.

Même les Européens commencent enfin à sortir de leur sommeil hypnotique. Le nouveau chancelier allemand, Merz, a déclaré que l’Europe devait œuvrer à son indépendance vis-à-vis des États-Unis.

Dans l’ensemble, nous assistons au cycle inexorable de l’histoire, dans lequel un nouvel empire est au bord de l’effondrement. Cependant, contrairement aux derniers siècles, les États-Unis ne seront pas remplacés par un autre empire. Un monde multipolaire émerge pour démocratiser la géopolitique et la géoéconomie. Des organisations comme les BRICS offriront un nouveau paradigme de coopération et de développement aux nations du Sud global. Le privilège extraordinaire du dollar américain, qui sous-tend la tyrannie américaine des sanctions et des guerres sans fin, disparaîtra également.

Cinq siècles de domination occidentale sur le monde touchent à leur fin. Ce sera le siècle de l’Asie, de l’Eurasie et de l’Afrique. L’Inde doit donc élaborer sa stratégie en conséquence.

S.L. Kanthan

18:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

«Stratégie nationale de défense» des États-Unis: axée sur le Mexique et les Caraïbes, elle relègue la Chine et la Russie au second plan

«Stratégie nationale de défense» des États-Unis: axée sur le Mexique et les Caraïbes, elle relègue la Chine et la Russie au second plan

Alfredo Jalife-Rahme

Source: https://www.jornada.com.mx/2025/09/14/opinion/006o1pol

Le portail Politico, contrôlé par la société d'information allemande Axel Springer SE, qui est résolument atlantiste et pro-israélienne, divulgue le projet de la nouvelle « Stratégie de défense nationale (EDN) » des États-Unis, généralement publiée par le Pentagone – rebaptisé sous son nom d'origine « Département de la guerre (!) » – au début de chaque administration (http://bit.ly/41URcBs ).

D'emblée, l'EDN a été qualifiée d'« isolationniste » et de promouvoir le néo-monroïsme de Trump 2.0 : « les missions de défense et de protection du territoire national et de l'hémisphère occidental ont la priorité absolue (!!!) ».

Sans détour, Politico affirme que « le Pentagone prévoit de hiérarchiser les questions intérieures (!!!) par rapport à la menace chinoise », ce qui « marque une rupture importante avec la première administration Trump, qui mettait l'accent sur la dissuasion de Pékin ».

Trump 1.0 n'est pas le même que Trump 2.0, qui est aujourd'hui confronté à de graves problèmes nationaux dans son conflit ouvert avec le groupe mondialiste de George Soros et de son fils Alex, auxquels il envisage d'appliquer la loi RICO (http://bit.ly/4gnHJIR ), alors que les États-Unis sont au bord d'une guerre civile après l'assassinat de son allié chrétien millénariste Charlie Kirk – plusieurs hypothèses circulent quant aux commanditaires de cet assassinat: cela va de l'Ukraine (http://bit.ly/3Kkg6nS) à Israël (Netanyahu), selon l'ancien agent de la CIA Larry Johnson (http://bit.ly/4nyMQbB ), et comprend également l'hypothèse mormone (http://bit.ly/46I6Cuv et http://bit.ly/4grh1z1 ).

En effet, « le Pentagone a mobilisé des milliers de soldats de la Garde nationale pour faire appliquer la loi à Los Angeles et à Washington et a envoyé plusieurs navires de guerre et avions F-35 dans les Caraïbes (!!!) pour barrer la route au trafic de drogue vers les États-Unis », avec l'élimination controversée de 11 membres présumés du gang du Tren d'Aragua embarqués sur une chaloupe.

De plus, « le Pentagone a également établi une zone militarisée le long de la frontière sud avec le Mexique qui permet à l'armée d'arrêter des civils ». Cela se produit en parfaite synchronisation avec l'affirmation téméraire d'un « rapport spécial (sic) de Reuters », porte-parole de l'anglosphère (http://bit.ly/4nuRJCm ).

Deux autres révisions sont attendues en octobre concernant la posture mondiale des États-Unis – le stationnement de leur armée – et la défense aérienne et antimissile, qui sont liées à l'EDN alors qu'il est très probable que les troupes soient retirées d'Europe et du Moyen-Orient. En outre, l'Initiative de sécurité des pays baltes, à ses frontières avec la Russie (sic), subirait d'importantes réductions de son financement (http://bit.ly/41QEVhp).

Le concepteur de cette nouvelle version de la politique du Pentagone est Elbridge Colby, qui s'est aligné sur le vice-président J. D. Vance, futur candidat à la présidence, afin de « libérer les États-Unis de leurs engagements étrangers ».

Le retrait militaire américain prend tout son sens lorsque Trump 2.0 a l'intention de rencontrer fin octobre, lors du sommet de l'APEC en Corée du Sud, son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il mène des négociations commerciales sur les tarifs douaniers à Genève, et que deux hauts responsables de la défense à Washington et à Pékin maintiennent la communication.

Il n'est pas non plus surprenant que la Russie, qui occupait la deuxième place parmi les adversaires des États-Unis sous Trump 1.0, était le premier ennemi désigné sous Biden et son groupe démocrate, qui souffraient de russophobie congénitale, alors qu'aujourd'hui les négociations se poursuivent à plusieurs niveaux, comme l'ont laissé entendre le président Poutine dans son discours à Vladivostok lors de la réunion du Forum économique de l'Asie de l'Est, et Kirill Dmitriev, conseiller du Kremlin pour les fonds souverains.

Malgré la résurrection du G-3 le 3 septembre dernier par le Groupe de Shanghai à Tianjin, soit la réactivation de l'ancien RIC (Russie/Inde/Chine) – un concept forgé par l'ancien Premier ministre russe Yevgeny Primakov en 1998 (!) –, Moscou maintient sa proposition d'une collaboration « trilatérale » entre la Russie, les États-Unis et la Chine pour exploiter les réserves abondantes d'hydrocarbures dans l'Arctique, sans parler de la collaboration pétrolière entre ExxonMobil et la société d'État russe Rosneft (http://bit.ly/4n7BTxK ).

Pour s'informer:

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

YouTube: @AlfredoJalifeR

Tiktok: ZM8KnkKQn/

X: AlfredoJalife

Instagram: @alfredojalifer

17:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, mexique, états-unis, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 septembre 2025

L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation

L'essor de l'Asie et l'avenir de la mondialisation

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/09/09/aasian-nousu-ja-global...

La fin de la mondialisation a été prédite à la suite des crises du 21ème siècle, telles que les attentats du 11 septembre, la crise financière et la pandémie de coronavirus. Cependant, l'analyste stratégique Parag Khanna affirme que la mondialisation ne s'essouffle pas, mais qu'elle se transforme, l'Asie devenant son centre. Bien que la vision de Khanna sur le rôle de l'Asie soit convaincante, l'avenir de la mondialisation est complexe en raison de la concurrence technologique entre les grandes puissances et des divisions qu'elle crée.

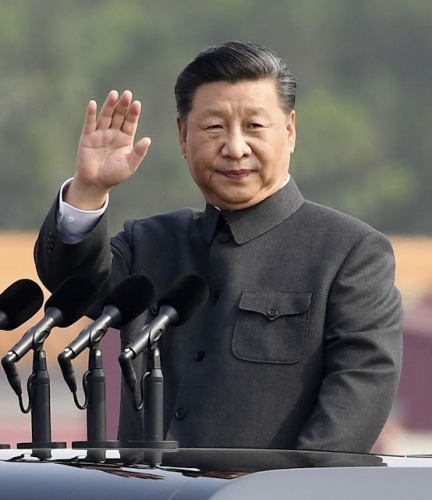

Khanna (photo) décrit la mondialisation comme la construction de réseaux qui englobent les échanges commerciaux, les capitaux, les idées et les technologies. Selon lui, le centre de la mondialisation s'est déplacé de l'Occident vers l'Asie, où le commerce et les investissements entre les pays, soutenus par exemple par l'accord de libre-échange régional RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, qui couvre 15 pays d'Asie et du Pacifique), renforcent l'intégration régionale.

La mondialisation est un phénomène fragile, menacé par le protectionnisme, les guerres commerciales et la concurrence entre les États-Unis et la Chine, par exemple dans le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux sans fil avancés. Cette concurrence divise le monde en camps technologiques et fragmente les marchés mondiaux.

Khanna utilise le terme « asiatique » pour décrire la convergence économique, culturelle et politique que l'on observe en Asie.

Le développement qui a débuté avec la reconstruction du Japon s'est rapidement étendu à des économies en pleine croissance telles que Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'à la Chine et à l'Asie du Sud-Est, créant ainsi un réseau d'interdépendance. Cependant, l'essor technologique de la Chine, comme la domination de Huawei dans le domaine de la 5G, a suscité des réactions négatives en Occident. Les restrictions et les sanctions imposées aux exportations technologiques pourraient ralentir l'intégration asiatique et affaiblir le caractère ouvert de la mondialisation.

Les atouts de l'Asie sont sa population jeune, ses bas salaires et ses investissements dans les infrastructures, qui soutiennent la croissance économique. Cependant, le développement technologique nécessite une main-d'œuvre qualifiée et, en Inde par exemple, le chômage des jeunes et la qualité inégale de l'éducation limitent le potentiel. En outre, la stabilité politique est remise en question lorsque les gouvernements utilisent des technologies de pointe pour restreindre les libertés civiles, ce qui peut accroître les tensions sociales et ébranler la confiance dans la liberté promise par la mondialisation.

La concurrence technologique divise le monde en deux écosystèmes dominés respectivement par les États-Unis et la Chine, où les normes et la gestion des données diffèrent. Les controverses autour de TikTok et WeChat aux États-Unis montrent par exemple comment la technologie crée de nouvelles frontières. Les petits pays asiatiques, comme le Vietnam ou les Philippines, peuvent se retrouver pris au piège de la dépendance technologique, par exemple en ce qui concerne les réseaux 5G chinois ou les semi-conducteurs occidentaux, ce qui accroît les inégalités entre les pays.

Même si Khanna affirme que la pauvreté a diminué en Asie, les bénéfices de la mondialisation sont répartis de manière inégale et les écarts de revenus se creusent. L'automatisation peut remplacer des millions de travailleurs et accroître la popularité du populisme politique, ce qui remet en question la légitimité de la mondialisation.

Selon Khanna, le changement climatique est le plus grand défi pour l'Asie et la mondialisation, même si ses causes et son ampleur font encore l'objet de désaccords. L'Asie souffre de conditions climatiques extrêmes et est le plus grand producteur mondial d'émissions de dioxyde de carbone, la Chine représentant à elle seule environ 30% des émissions mondiales.

Le développement et l'adoption des énergies vertes, souvent présentés comme des solutions, posent toutefois problème. L'énergie solaire et éolienne dépendent de matières premières critiques, telles que le lithium et les métaux rares, dont l'extraction cause des dommages environnementaux importants et accroît les tensions géopolitiques. En outre, les sanctions commerciales et les litiges en matière de brevets ralentissent le partage des innovations, ce qui empêche la transition vers une économie durable et remet en question la capacité des technologies vertes à résoudre les défis environnementaux sans compromis plus larges.

L'avenir de la mondialisation se dessine en fonction de la concurrence technologique. L'essor de l'Asie s'inscrit dans cette transition, mais la pandémie et les clivages technologiques encouragent des pays comme l'Inde et les pays de l'ANASE à développer leur autosuffisance, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs. Cela pourrait conduire à une « mondialisation locale », dans laquelle le commerce se concentrerait sur des blocs régionaux.

La numérisation et l'intelligence artificielle augmentent le flux de données, mais les différences réglementaires peuvent créer de nouveaux obstacles.

Même si le développement durable prévu par l'agenda des Nations unies nécessite des technologies neutres en carbone, les économies asiatiques, en particulier la Chine et l'Inde, restent dépendantes du charbon, du gaz naturel et du pétrole brut. La Chine a toutefois investi massivement dans l'économie verte, par exemple dans le développement de la plus grande usine de production d'hydrogène vert au monde, qui soutient la transition vers des sources d'énergie à faibles émissions.

Les répercussions sociales de la technologie sont considérables: elle crée des opportunités, mais elle écarte également des travailleurs, en particulier dans les secteurs à faible niveau de compétences en Asie. Si les avantages sont concentrés entre les mains d'une minorité, le mécontentement social pourrait affaiblir le soutien à la mondialisation.

Khanna constate : « À chaque moment de l'histoire, une partie du monde atteint son apogée. En ce moment, c'est l'Asie. » Cela est en partie vrai, mais l'avenir de la mondialisation est incertain. Le succès de l'Asie dépend de la résolution des défis technologiques, écologiques et sociaux. La prochaine étape de la mondialisation sera une lutte pour trouver un équilibre entre la concurrence technologique, l'environnement et l'équité.

20:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parag khanna, actualité, asie, affaires asiatiques, mondialisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paléotrumpisme et néotrumpisme

Paléotrumpisme et néotrumpisme

Daniele Perra

Après la trahison substantielle des revendications antisystème lors de la première expérience trumpiste (l’administration du magnat new-yorkais a agi dans une continuité quasi totale avec celle de ses prédécesseurs sur le plan géopolitique et, sur certains aspects, a même préparé le terrain pour son successeur), la machine de propagande s’est vue obligée de doter le message du candidat républicain d’une nouvelle « virginité ». Cette fois, libéré de l’inspiration pseudo-religieuse « à la QAnon » (une opération psychologique au succès indéniable, vu l’influence qu’elle a eue aussi sur de larges secteurs de la droite et une partie de la gauche européenne), le message trumpiste semble s’orienter vers des voies bien plus pragmatiques, visant une forme de techno-mercantilisme postmoderne qui fascine (et pas qu’un peu) les courants prométhéens de la droite occidentale, ainsi que certains représentants de l’ultra-capitalisme mondialisé.

Dans un article publié sur son site graymirror.substack.com, sous le titre emblématique Gaza and the laws of war, l’ancien programmeur informatique de la Silicon Valley (et aujourd’hui activiste politico-idéologique) Curtis Yarvin défend la nécessité de laisser à Israël toute liberté d’agir (comme bon lui semble) dans la bande qu'est le territoire palestinien. À l’IDF devraient être attribués les mêmes pouvoirs dont bénéficiaient les Britanniques sur le mandat de Palestine (y compris celui de déplacer massivement une partie de la population). Selon lui, ce serait la seule manière de mettre fin, en un temps relativement court, à un conflit qui pèse directement sur les épaules des contribuables américains [1].

Au final, le prix que paierait le peuple palestinien ne serait que celui de quelques « transferts de propriété » aux nouveaux colons sionistes. Ainsi, la « Nouvelle Gaza », construite par l’homme d’affaires judéo-américain Jared Kushner (gendre de Donald J. Trump), deviendrait une sorte de « Los Angeles de la Méditerranée »: « une ville qui vaudrait six mille milliards de dollars » et qui rendrait millionnaires les Palestiniens eux-mêmes (sic !). En effet, tous ceux qui accepteraient volontairement d’abandonner leurs maisons en front de mer (une « zone côtière très précieuse », selon Kushner) seraient récompensés et pourraient enfin s’installer massivement à Dubaï [2].

À cette fin, Yarvin (photo) ne se limite pas à interpréter le conflit en termes purement monétaires, en termes de flux de capitaux avant tout (ce qui, d’ailleurs, n’a rien d’original de la part d’un « penseur » américain), mais il s’aventure également dans des questions relatives à la tactique militaire, exprimant son enthousiasme pour la soi-disant « doctrine Dahiya » de l’armée israélienne. Cette doctrine, élaborée par le général Gadi Eisenkot (photo) au début des années 2000, prévoit la destruction systématique de toutes les infrastructures civiles (écoles, hôpitaux, centres de loisirs, etc.) qui pourraient de quelque manière être liées aux groupes de Résistance (Hamas et Hezbollah en premier lieu).

Cette « doctrine » fut utilisée, avec peu de succès à vrai dire, lors de la « guerre des 33 jours » au Liban en 2006. Ciblant directement les infrastructures civiles, l’objectif serait de mettre la pression sur l’ennemi et de pousser les civils survivants à fuir afin de pouvoir, ensuite, attaquer la même cible (et les militaires à proximité) avec plus de force. La « doctrine Dahiya » est donc intrinsèquement liée à l’idée de « recours disproportionné à la force » sur laquelle repose une grande partie de la stratégie militaire sioniste actuelle.

Les idées de Yarvin font écho à celles présentées par J. D. Vance (le sénateur de l’Ohio choisi par Donald J. Trump comme vice-président dans la course à son second mandat présidentiel). En effet, Vance a déclaré en juillet dernier qu’Israël devrait mettre rapidement fin au conflit dans la bande de Gaza afin de pouvoir se concentrer (avec les monarchies sunnites participantes aux « Accords d’Abraham ») sur la menace iranienne [3].

À ce sujet, il est intéressant de noter que parmi les principales références idéologiques de Vance figure le journaliste Sohrab Ahmari (photo - ancien rédacteur du Wall Street Journal). Fils d’Iraniens sécularisés et anti-khomeynistes, il a émigré aux États-Unis alors qu’il était adolescent et, après avoir d’abord adhéré à certains groupes trotskystes, a fini par passer dans le camp néoconservateur (Après tout, il s’agit du même parcours suivi par le père idéologique du néoconservatisme, l’Américain Irving Kristol, de confession israélite, qui, à partir de positions trotskystes défendues en 1960, a commencé à élaborer les thèses néoconservatrices dans certaines revues liées à la communauté juive nord-américaine). Ahmari, après avoir voté pour Hillary Clinton en 2016, a opté pour un changement de cap décisif, voyant en Donald J. Trump la seule chance de sauvegarder l’hégémonie mondiale américaine [4].

Il n’est donc pas surprenant qu’une autre référence idéologique de J. D. Vance soit Patrick Deneen, qui a théorisé un « ordre mondial américain post-libéral »: c’est-à-dire un ordre qui ne dépasse pas l’hégémonie mondiale des États-Unis (Donald J. Trump lui-même a défendu la nécessité d’imposer des droits de douane élevés — comme de véritables armes — à ceux qui n’utilisent pas le dollar comme monnaie de référence pour le commerce international) [5], mais qui la réajuste simplement selon de nouveaux axes.

Il semble que Yarvin ait eu une influence notable sur la « vision du monde » particulière de Vance. Sa « pensée » mérite donc une brève analyse. Descendant d’une famille de communistes juifs (du côté paternel), Yarvin aime, par suite, se définir comme « communiste juif » [6], bien qu’il soit considéré à juste titre comme le père théorique des courants néoréactionnaires et des soi-disant « Lumières noires » (dark enlightenment). Au centre de la pensée de Yarvin se trouve le concept de « monarchie profonde » (deep monarchy), qui s’oppose directement à celui d’« État profond » (le fameux « deep State »).

Selon l’ancien programmeur informatique, la démocratie libérale actuelle n’a plus de sens, puisqu’elle s’est transformée de fait en une forme d’oligarchie (et jusque-là, il est difficile de lui donner tort). À son avis, ce modèle devrait être dépassé d’abord par une forme d’administration dirigée par un « directeur général » (un « CEO », Yarvin utilise toujours des termes « entrepreneuriaux ») qui jouerait effectivement le rôle de « dictateur » et qui ferait table rase des vestiges de « l’État profond » (ce devrait être la tâche de Donald J. Trump, personnalité dotée d’indéniables capacités entrepreneuriales). Ensuite, le « dictateur-CEO » devrait quitter ses fonctions ou assumer lui-même le rôle de monarque et donner naissance à une monarchie postmoderne (sans désignation divine) qui se comporterait comme une « entreprise dotée de souveraineté », basée sur une sorte de « camaraderie techno-entrepreneuriale » et destinée à maximiser les profits et ses propres ressources.

Il convient ici de souligner quelques points. Tout d’abord, le succès de la pensée de Yarvin auprès de la droite occidentale (et/ou « occidentalisée ») est en partie aussi le fruit d’une inévitable erreur de traduction qui conduit de nombreux « non-initiés » à associer le terme anglais « corporations » au corporatisme d’inspiration médiévale européenne ou, même, au fascisme.

En réalité, Yarvin, selon ses propres dires, l’utilise simplement au sens de société/entreprise. Et il n’a aucun problème à se définir comme un « austro-mercantiliste » disciple de Ludwig von Mises (lié donc aux prémisses théoriques de cette école autrichienne qui, avec son individualisme méthodologique — aux côtés du contractualisme, du scepticisme et de l’utilitarisme — représente l’un des quatre courants théoriques du libéralisme économique).

Il en découle que son « projet monarchique », auquel il rattache l’idée d’« illuminisme noir », vise en fait seulement à donner une structure autocratique au dit libéralisme économique : une sorte de « capitalisme absolu » garanti par le « souverain entrepreneurial ». Deuxièmement, sa vision monarchique-sociétale-financière, bien que dépourvue d’inspiration religieuse, ne semble pas du tout différente du messianique qu'implique la vision d'un « Royaume d’Israël », un royaume que la doctrine rabbinique elle-même veut purement terrestre. Ce n’est pas un hasard si Yarvin, tout en déclarant ne pas croire en Dieu, mais seulement en la physique (on retrouve ici une idée que Carl Schmitt avait associée tant au libéralisme qu’au marxisme-léninisme : réduire le gouvernement à une forme de science exacte, confiée à des spécialistes sélectionnés de façon scientifique), s’identifie aux préceptes de l’orthodoxie juive qui imposent « d’écouter et d’agir ». En elle, en effet, le point central n’est pas de croire en Dieu, ce n’est pas la foi, mais simplement l’exécution des actions requises (même si elles impliquent l’extermination de personnes sans défense).

Troisièmement, il devrait s'avérer assez difficile d’associer les concepts de l’individualisme méthodologique de l’école autrichienne à des formes de « camaraderie » (même exprimées en termes entrepreneuriaux), de corporatisme ou de collectivisme, même si Yarvin estime que « maximiser les profits et les ressources » de la « monarchie/société » équivaut à garantir le « bien commun ».

Enfin, il est nécessaire d’ouvrir une brève parenthèse sur le concept de « Lumières noires », qui rappelle, d’une certaine manière, l’idée du « Soleil Noir » des SS himmlériens, bien que totalement dépourvue de son message spirituel. À la théorie astronomique du Soleil Noir (c’est-à-dire l’existence d’une étoile effondrée de couleur rouge-brun et de petite taille qui perturbe occasionnellement le système solaire), on a attribué dans certains milieux allemands une signification mystique-ésotérique qui la reliait à la présence/absence d’un Dieu caché, déchu et détrôné. On peut trouver des exemples similaires dans diverses civilisations traditionnelles: l’Atoum égyptien, père des dieux de l’Ancien Empire, qui devint le soleil du monde souterrain suite à l’arrivée de Rê (le « soleil de midi »); le titan Cronos/Saturne, détrôné par son fils Zeus/Jupiter; Apollon, qu’Otto Rahn, chercheur SS, associait à l’Apollyon de l’Apocalypse de saint Jean et donc à Lucifer (l’ange déchu, le prince des ténèbres) [7].

Mircea Eliade avait déjà souligné l’existence, dans les civilisations traditionnelles d’Eurasie, d’une grande variété de mythes, rites et symboles impliquant plus ou moins clairement la coincidentia oppositorum, la présence de deux divinités opposées ou, même, la parenté entre le Dieu suprême et son rival (le Diable). Souvent, ils étaient présentés comme coéternels, tandis que dans d’autres cas, Dieu semblait incapable d’achever la création sans l’aide du Diable [8].

En ce sens, le luciférisme doit être compris comme une sorte de sentiment de vengeance émanant d’un Dieu détrôné; un renversement des valeurs religieuses traditionnelles au nom du retour au mythe originel. C’est la revanche du titanisme sur les dieux olympiens; la revanche de l’ange déchu sur le Dieu suprême. Ce n’est pas un hasard si l’idéologue du mouvement Azov ukrainien, Olena Semenyaka (un mouvement idéologique et militaire qui, bien qu’il soit un « idiot utile » de l’atlantisme, se réfère symboliquement de diverses manières à l’expérience des SS), s’appuyant sur une interprétation inadéquate de la pensée nietzschéenne, a souvent parlé de la « volonté de puissance luciférienne » comme « sentiment métaphysique de liberté absolue » et comme instrument idéologique d’opposition aux modèles de valeurs dominants dans les sociétés occidentales actuelles.

Le problème fondamental de telles constructions idéologiques réside dans le fait qu’elles ne comprennent pas que le « luciférisme élitiste » peut difficilement vaincre une construction sociale qui est déjà « luciférienne » dans ses fondements mêmes. En d’autres termes, il s’agit d’une simple contradiction dans les termes.

En effet, pour paraphraser à nouveau Schmitt, la modernité elle-même s’est construite autour d’un « changement de paradigme »: la domination centrale de la société prémoderne (la religion) a été remplacée par une domination périphérique, celle de la technique, qui est rapidement devenue religion. Une religion construite sur la prémisse que tous les problèmes seront résolus par la technique et le progrès infini. Il semble donc, pour le moins, difficile d’espérer une nouvelle affirmation du titanisme alors qu’en réalité, nous y sommes déjà plongés.

En ce sens, Yarvin a le « mérite » de ne pas recourir au mythe. Il sait parfaitement que le Dieu de la Modernité relève des Lumières dans leur version qui est le courant techno-scientifique. Il ne s’y oppose pas par « une inversion de ses valeurs », mais simplement par une accélération absolutiste. Sa pensée, par conséquent, se définit (à raison ?) comme « néoréactionnaire », dans la mesure où elle n’est en rien réactionnaire, mais très « progressiste » ; tout comme les « néofascistes » ou « néonazis » actuels ne sont en rien ni « fascistes » ni « nazis ».

La « monarchie profonde » de Yarvin, comme nous l'avons déjà mentionné, se résume simplement à l’affirmation utopique d’un « Nouveau Royaume d’Israël » ultramécanisé et fondé sur la domination des plus avancés technologiquement sur les autres. Encore une fois, rien de particulièrement original dans une pensée américaine.

On a dit qu’il n’est pas réactionnaire, mais absolument « progressiste », aussi parce que Yarvin s’est déclaré favorable au droit des personnes de même sexe de se marier. Parmi les financiers de sa start-up informatique Tlon figure Peter Thiel, célèbre investisseur américain du secteur, chrétien évangélique convaincu mais homosexuel assumé, ainsi que membre actif du Groupe Bilderberg, avant-garde atlantiste fondée par la CIA et le MI6.

Yarvin aurait déclaré à une autre personnalité liée à la soi-disant « droite alternative », l’activiste Milo Yiannopoulos (photo - également ouvertement homosexuel, déjà connu pour avoir affirmé que les aventures amoureuses entre adolescents et adultes peuvent être une expérience mutuellement bénéfique) [9], que Thiel, défenseur de la libération de la technologie des contraintes bureaucratiques et gouvernementales qui la musèlent, aurait été son disciple. Inutile de préciser que Thiel fut le principal financier de la campagne électorale de J. D. Vance en 2022.

À ce stade, il ne reste plus qu’à examiner le domaine purement géopolitique. Dans ce champ, Yarvin suggère plus qu’il n’affirme. On n’y retrouve pas les références du trumpisme bannonien originel au « choc des civilisations », au danger que représentent pour l’hégémonie américaine l’alliance islamo-confucéenne et l’unification de l’espace allant de l’Europe centrale et orientale à la Chine. Cependant, son interprétation du conflit en Ukraine est assez intéressante. Il le définit comme un « conflit cinétique », au sens où son issue finale dépend exclusivement de l’action humaine et peut donc se terminer de manières diamétralement opposées [10]. Or, Yarvin soutient que le résultat de ce conflit déterminera l’avenir des États-Unis: soit ils persisteront sur leur trajectoire descendante (où le nationalisme libéral-démocratique les a conduits), soit ils se transformeront en «TurboAmerica»: une puissance capable de guider le monde selon de nouveaux principes.

C’est ici qu’entrent en jeu les soi-disant « isolationnistes » classiques d’un certain trumpisme. Selon Yarvin, les États-Unis devraient se comporter avec l’Europe de la même manière que la Grande-Bretagne s’est comportée avec l’Amérique dans les premières décennies du 19ème siècle. À son avis, les Britanniques furent les véritables promoteurs de la soi-disant « doctrine Monroe ». Celle-ci était totalement fonctionnelle aux intérêts de Sa Majesté, car, à un moment où Londres jouissait encore d’une hégémonie thalassocratique absolue, elle sanctionnait l’impossibilité pour la Couronne d’Espagne de récupérer son « empire ». De même, une solution adéquate du conflit en Ukraine (au sens de faire porter les coûts à l’Europe, tout en s’assurant que Poutine ne puisse pas nuire aux intérêts des États-Unis) pourrait garantir aux États-Unis un autre siècle (si ce n’est plus) de domination mondiale sans rival.

Notes :

[1] Voir Gaza and the laws of war, 3 abril 2024, www.graymirror.substrack.com .

[2] Ibidem.

[3] Voir Vance: Israel should finish war as quickly as possible, partner sunni states against Iran, 16 julio 2024, www.timesofisrael.com .

[4] Voir The seven thinkers and groups that have shaped JD Vance’s unusual worldview, 18 luglio 2024, www.politico.com .

[5] Voir Trump wants huge tariff for dollar defectors, fewer US sanctions, 13 settembre 2024, www.bloomberg.com .

[6] Voir Interview with Curtis Yarvin, 15 noviembre 2023, www.maxraskin.com

[7] M. Zagni, La svastica e la runa. Cultura ed esoterismo nella SS Ahnenerbe, Mursia, Milano 2011, p. 385.

[8] M. Eliade, Mefistofele e l’Androgine, Roma 1971, p. 77.

[9] Voir Yiannopoulos quits Breitbart, apologies for uproar year-old comment, 21 febrero 2017, www.nbcnews.com .

[10] Voir Ukraine, the tomb of liberal nationalism, 15 febrero 2024, www.graymirror.substrack.com .

Source: https://www.eurasia-rivista.com/paleotrumpismo-e-neotrump...

16:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, trumpisme, états-unis, curtis yarvin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Etats-Unis en phase terminale: l'autodestruction annoncée

Les Etats-Unis en phase terminale: l'autodestruction annoncée

Nicolas Maxime

Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735

S’il existe aujourd’hui un pays qui illustre jusqu’à la caricature ce que l’on pourrait appeler la phase terminale de l’Occident, ce sont bien les États-Unis. À l’image de instrumentalisation politique des événements récents — le meurtre tragique d’Iryna Zarutska, ou l’assassinat du conservateur chrétien Charlie Kirk — et de la polarisation qui s'en suit entre deux camps irréconciliables, tout semble concourir, jour après jour, à l’effondrement de la première puissance mondiale qui ne parvient désormais plus qu’à mettre en scène ses propres convulsions.

Dans le meurtre d’Iryna Zarutksa, le profil de l’assassin, un afro-américain atteint de schizophrénie, illustre la faillite d’un système de santé qui laisse des centaines de milliers de sans-abri sans soins, livrés aux opiacés et à la violence de la rue. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, mais tolèrent l’exclusion et l’effondrement de pans entiers de leur population, au risque de laisser des malades psychiques devenir des dangers potentiels pour les autres.

Quant au tueur de Charlie Kirk, Tyler Robinson, il en serait le miroir inversé. Issu d'une famille blanche mormone, ce jeune homme de 22 ans a été décrit comme le gendre idéal. Sa trajectoire illustre l’effondrement social et moral d'un pays où l’isolement collectif et la perte de repères vont faire basculer des jeunes dans une violence meurtrière. De Bowling for Columbine jusqu'à la tuerie, récemment, dans une école dans le Minnesota, il ne passe pas une année sans qu'il y ait une tuerie de masse aux États-Unis impliquant des jeunes, parfois encore adolescents.

Sans plus tarder, la droite trumpiste a récupéré ces meurtres pour en faire la preuve d’un complot de la gauche contre l’Amérique blanche et chrétienne, tandis que certains militants progressistes ont jubilé à l'annonce de la mort de Charlie Kirk. Le débat n'est plus possible lorsqu'on instrumentalise les cadavres pour des raisons idéologiques.

Dans Civil War, Alex Garland imagine une guerre civile aux États-Unis dans un futur proche où la haine et les règlements de comptes finissent par balayer le processus de civilisation décrit par Norbert Elias. Ceux qui ont vu le film se rappellent de cette scène effroyable où le milicien pose la question, « quel type d’Américain es-tu ? » avant de passer à l'acte. La réalité est peut-être en train de rattraper la fiction car ce qu’il montrait — une Amérique incapable de surmonter sa polarisation, où chaque camp vit dans le fantasme de l’élimination de l’autre — est en train de se réaliser sous nos yeux.