lundi, 22 septembre 2025

»Seul un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité«

»Seul un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité«

L’Europe ne veut pas seulement se préparer à la guerre – elle veut également se passer de la Russie comme partenaire à l’avenir. Pourtant, la stabilité ne peut exister qu’avec la Russie.

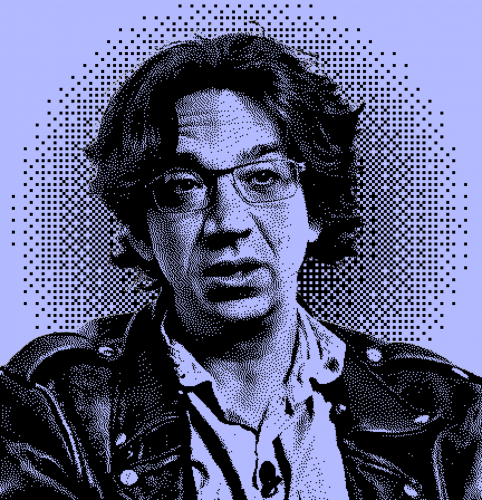

Roberto De Lapuente s'entretient avec le politologue Stefan Luft

Source: https://overton-magazin.de/dialog/nur-eine-gesamteuropaei...

De Lapuente : Dans votre nouveau livre, vous traitez du plan d’opération qu'est désormais l'Allemagne. Cela signifie plus que simplement exploiter les ressources militaires – cela amène aussi le citoyen ordinaire au front sur le plan mental. Les médias attisent le feu. Constatez-vous dans votre quotidien que cette mobilisation mentale y parvient ?

Luft : Bien sûr. La propagande fonctionne. Ceux qui utilisent exclusivement les médias établis ne sont pratiquement jamais en contact avec des opinions divergentes. Chez les jeunes, comme les étudiants, c’est différent. Ils sont vraiment mal à l’aise à l’idée qu’ils pourraient eux-mêmes être concernés et mobilisés dans un avenir pas très lointain. De plus, leurs sources d’information sont plus diverses.

De Lapuente : Voyez-vous le danger que les réflexions équilibrées de l’après-guerre disparaissent complètement de notre champ de vision? Après tout: les services civiques reviennent à la mode, une nouvelle légende du coup de poignard dans le dos existe aussi – et on ne dit plus »Plus jamais la guerre !« ... Quid?

De Lapuente : Voyez-vous le danger que les réflexions équilibrées de l’après-guerre disparaissent complètement de notre champ de vision? Après tout: les services civiques reviennent à la mode, une nouvelle légende du coup de poignard dans le dos existe aussi – et on ne dit plus »Plus jamais la guerre !« ... Quid?

Luft : La panique et la confusion dans le débat public ne cessent de croître. La radio Bayerischer Rundfunk relaie l’évaluation d’un collègue autrichien: »Nous sommes maintenant à 100% de probabilité que cette guerre aura lieu«. Il y aurait »une grande crise comparable au déclenchement de la Première Guerre mondiale« à venir. Même celui qui prend cette panique au sérieux devrait maintenant, alarmé, exiger un changement de cap politique. Pour la propagande, de telles projections absurdes, présentées comme des faits, n’aboutissent cependant toujours qu’à une seule chose: la mobilisation à tous les niveaux. La guerre ne pourrait être évitée »que si l’Europe se montre à nouveau prête à faire la guerre. Cela inclut non seulement l’achat d’armes, mais aussi des changements structurels, de la profondeur en personnel, des concepts de protection civile«. Nous ne marchons pas en somnambules vers la guerre, nos élites médiatiques et politiques avancent résolument vers une guerre présentée comme inévitable. Celui qui ne s’en occupe pas systématiquement ne peut que se désespérer face à la propagande omniprésente. Manifestement, cela paralyse aussi les forces de résistance – les grandes manifestations anti-guerre sont absentes.

Pour comprendre pourquoi un ordre de paix ne fonctionne qu’avec la Russie, il faut vite commander le livre de Stefan Luft, Jan Opielka et Jürgen Wendler !

De Lapuente : Vous avez écrit le livre avec les journalistes Jan Opielka et Jürgen Wendler. Ce dernier s’occupe d’un sujet que nous examinons rarement de manière sérieuse dans nos contrées – le post-colonialisme. Mais il relie ses thèses à des jugements moraux bien tranchés et à des indulgences, comme l’a récemment décrit Mathias Brodkorb: telle est la nature de l’Occident. Quels sont donc les traits essentiels qui caractérisent la soi-disant communauté de valeurs occidentale ?

»L’Occident brandit ses valeurs de manière ostentatoire«

Luft : L’Occident brandit ses valeurs de manière ostentatoire. Plus on argumente sur elles, plus il apparait probable qu’il ne s’agit pas vraiment de »valeurs« comme la liberté, la démocratie et l’État de droit, mais d’intérêts politiques et économiques. Les mensonges avec lesquels l’Occident a, rien qu'au cours de ces dernières décennies, déclenché des guerres et des changements de régime – qui étaient tous des »guerres d’agression contraires au droit international« (au Vietnam, en Irak, en Libye, en Serbie, etc.) – sont désormais bien connus. Il a toujours été affirmé que l’on faisait la guerre contre des despotes et pour empêcher des violations systématiques des droits de l’homme. Ce qui s’ensuivait était généralement une catastrophe incroyable pour les populations concernées, une situation bien pire qu’avant les guerres d’agression. À cela s’ajoutent les »doubles standards« – on ne respecte pas ses propres exigences éthiques. C’est l’une des raisons principales pour lesquelles la domination de l’Occident s’effrite de plus en plus.

De Lapuente : Ces doubles standards dont vous parlez traversent aussi l’Occident en interne. On poursuit les dissidents, on leur impose des perquisitions – bref: l’Occident mène en fait une offensive, extérieure et intérieure, contre tout ce qui pourrait faire obstacle aux »valeurs occidentales«. Diriez-vous que la guerre culturelle à l’intérieur de l’Occident et l’opération géopolitique contre ses ennemis sont un seul et même combat?

Luft : Non. Il y a eu des époques où l’on manifestait massivement contre la remilitarisation et les guerres d’agression contraires au droit international, et où il n’y avait pas de telles mesures absurdes comme aujourd’hui. Les motifs géopolitiques de la guerre sont à mon sens une chose, les tendances de plus en plus autoritaires des États occidentaux en sont une autre. La politique aux temps de pandémie s’est montrée particulièrement emblématique à ce propos. Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose de ce genre deviendrait réalité en Europe.

En lien avec la guerre en Ukraine, la liberté d’expression est également restreinte. En temps de guerre, il faut – c’est l’idée – que le front intérieur tienne aussi. Les États belligérants restreignent souvent la liberté d’expression pour éviter que le doute ne prenne le dessus. Ainsi, le Bundestag allemand a, en octobre 2022, renforcé presque sans bruit l’infraction qu'est l’incitation à la haine selon le paragraphe 130 du Code pénal. Jusqu’alors, la disposition concernait principalement les actes commis à l’époque du national-socialisme. Avec l’amendement, le déni des crimes de la guerre en Ukraine doit également être sanctionné. C’est une disposition vague, susceptible de restreindre la liberté de la presse et d’opinion.

Cela devient encore plus concret avec les »radios ennemies«, comme l’interdiction de la chaîne étatique russe RT par l’UE en 2022. La démocratie et l’État de droit doivent-ils ou peuvent-ils tolérer les chaînes d’un État voisin avec qui il est en guerre? Faut-il protéger la population des »radios ennemies«? Ne risque-t-on pas de ressembler peu à peu à ceux dont on veut justement se distinguer le plus possible? Le Royaume-Uni n’a pas interdit les radios ennemies allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais informait la population sur leur nature.

»L’UE et l’Allemagne ont tout fait pour faire échouer un retour à la paix«

De Lapuente : Les comparaisons avec l’Empire romain sont à la mode. L’empire américain s’effrite, serre la vis pour maintenir ses vassaux sous sa coupe – au sein de l’empire, les forces de cohésion s’affaiblissent. Pensez-vous que cette comparaison avec l’Antiquité tardive est justifiée ?

Luft : C’est un sujet très complexe et je ne suis malheureusement pas spécialiste de l’Antiquité. Il y a de bonnes raisons de penser que les États-Unis ont fini de jouer leur rôle d’hégémon mondial. Le président Joe Biden déclarait encore à l’été 2024, sans détour: »Je gouverne le monde«, et: les États-Unis »sont la nation la plus importante du monde«. Cela reflétait sans doute la mentalité d’une grande partie des élites américaines. Économiquement – et géopolitiquement aussi – ce rôle n’est plus tenable. Trop d’erreurs ont été commises. Les États-Unis ont aujourd’hui surtout trop d’ennemis. La violence émanant des États-Unis se retourne de plus en plus contre eux.

De Lapuente : Le titre de votre livre est »Avec la Russie«. Voyez-vous encore des possibilités pour que l’Occident et la Russie se rapprochent à nouveau, après tout ce qui s’est passé ces quatre dernières années ?

Luft : La politique allemande et euro-américaine a tout fait pour détruire fondamentalement la relation que nous avions avec la Russie. L’irrationalité et le fanatisme ont atteint une importance insoupçonnée. Il est difficile d’imaginer comment cela pourrait être raccommodé à nouveau. Après tout, en Allemagne et dans l’UE, presque partout ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui portent la responsabilité de cette politique et continuent de la défendre avec vigueur. Peut-être qu’avec l'administration Trump II, un début de changement a été amorcé. Là aussi, l’UE et l’Allemagne ont tout fait pour faire échouer un retour à la paix. Cela ne change rien au fait que seule un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité. Il n’y a pas d’autre voie. Même si les conditions semblent les pires possibles, en politique rien n’est impossible – en bien comme en mal. La condition d’une catharsis est d’abord l’intérêt de percevoir les positions de l’ »ennemi« et de réfléchir de façon critique à sa propre position. Jan Opielka le fait dans notre ouvrage concernant les États d’Europe centrale et orientale – ce qui permet de mieux comprendre les contextes historiques, intellectuels et politiques de cette région. Celui qui veut la paix doit parler avec ses ennemis et non d’abord avec ses amis. En tant que catholique, je n’ai pas perdu espoir et je me réfère au Livre de la Sagesse: »À peine devinons-nous ce qui se passe sur la terre, et nous trouvons avec peine ce qui est sous la main; qui alors découvrira ce qui est dans le ciel ?«

Qui est Stefan Luft?

Stefan Luft a étudié l’histoire moderne et la science politique à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich. En 1992, il a obtenu son doctorat en histoire. De 1999 à 2004, il a été porte-parole adjoint du Sénat de la Ville libre hanséatique de Brême. Depuis 2004, il travaille comme chercheur à l’Institut de science politique de l’Université de Brême et y a obtenu son habilitation en 2008. Depuis, il y est maître de conférences privé. Les études gouvernementales et l’analyse des politiques sont au centre de sa recherche et de son enseignement.

15:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan luft, allemagne, entretien, actualité, europe, russie, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’attaque israélienne à Doha: la fin des refuges sûrs dans un Moyen-Orient multipolaire

L’attaque israélienne à Doha: la fin des refuges sûrs dans un Moyen-Orient multipolaire

par Peiman Salehi

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31254-peim...

Le raid aérien israélien contre les dirigeants du Hamas à Doha, en septembre 2025, a été bien plus qu’une opération militaire. Il s’agit d’une rupture symbolique dans l’architecture même de la diplomatie au Moyen-Orient. Pendant des décennies, le Qatar s’est forgé une image de «médiateur neutre» en accueillant des négociations entre les talibans et Washington, ou en servant de plateforme à des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis. L’attaque israélienne a brisé cette perception: l’ère des «refuges sûrs» pour la diplomatie en Asie occidentale est terminée.

La capitale du Qatar, Doha, a longtemps été décrite comme un pôle paradoxal. D’un côté, elle abrite la base aérienne d’Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région. De l’autre, elle a accueilli les bureaux du Hamas et a servi de plateforme pour des négociations entre des acteurs considérés comme hostiles par Washington et Tel-Aviv. Doha a prospéré dans cet espace contradictoire, se forgeant un rôle de médiateur mondial. La décision israélienne de lancer une frappe aérienne sur Doha a brisé ce paradoxe. Elle a montré que même un allié des États-Unis, un supposé médiateur «protégé», n’est pas immunisé contre la logique qui veut l’expansion du champ de bataille. En frappant les dirigeants du Hamas alors qu’ils étaient apparemment en pourparlers avec des responsables qataris, Israël n’a pas seulement sapé la souveraineté du Qatar, mais a aussi envoyé un message glaçant aux autres acteurs du Sud global: la neutralité est une illusion dans les conflits actuels.

L’un des aspects les moins abordés de l’attaque de Doha est sa portée pour le Sud global. Pendant des années, des États comme le Qatar, Oman ou la Turquie ont cherché à affirmer leur indépendance en s’imposant comme médiateurs. Ces rôles n’étaient pas seulement diplomatiques; ils étaient aussi l’expression de la volonté des petits États de façonner la multipolarité à leur manière. L’attaque israélienne peut être interprétée comme faisant partie d’une stratégie plus vaste visant à démanteler ces espaces dédiés aux médiations indépendantes. C’est, en fait, une déclaration selon laquelle l’Occident, par le biais de ses mandataires régionaux, ne tolérera pas que des acteurs non occidentaux tentent de créer des cadres diplomatiques alternatifs. Doha n’est pas seulement une capitale attaquée; c’est un symbole de la souveraineté fragile des médiateurs du Sud global.

L’attaque révèle également une vérité plus profonde sur la géographie changeante de la résistance. En visant des dirigeants du Hamas sur le sol qatari, Israël a étendu le champ de bataille au-delà de Gaza, du Liban ou de la Syrie. Le message est clair: il n’existe plus d’«arrière» où les leaders de la résistance peuvent opérer en relative sécurité. Paradoxalement, cela pourrait avoir l’effet inverse de ce qu’Israël recherche. Au lieu d’isoler le Hamas, l’attaque pourrait encourager une coordination plus étroite entre l’Iran, le Qatar et même la Turquie, qui partagent désormais un intérêt commun à résister aux ingérences israéliennes. En ce sens, l’attaque pourrait accélérer la consolidation de ce que certains analystes appellent un «axe de résistance multipolaire».

Du point de vue des relations internationales, l’attaque de Doha est un signe supplémentaire de l’érosion de l’ordre libéral. Les États-Unis soutiennent depuis longtemps que leurs alliances au Moyen-Orient reposent sur des règles et une certaine prévisibilité. Pourtant, lorsque Israël lance une frappe aérienne sur le territoire de l’un des partenaires les plus proches de l’Amérique, ces règles s’effondrent dans la contradiction. Si Washington a toléré l’attaque, cela révèle une complicité et une hypocrisie: proclamer le respect de la souveraineté tout en la violant via un allié. Si Washington n’a pas été consulté, cela révèle une crise encore plus profonde: l’hégémonie américaine s’est érodée au point que son allié le plus proche ignore ses intérêts. Dans les deux cas, la crédibilité de l’ordre libéral subit un nouveau coup.

L’importance de l’attaque de Doha dépasse le Moyen-Orient. Elle illustre une dynamique clé du monde multipolaire émergent: la rupture de la distinction entre «centre» et «périphérie». Dans un ordre unipolaire, les petits États pouvaient trouver protection en s’alignant sur l’hégémon. La stratégie du Qatar, pendant des décennies, a été précisément d’héberger des troupes américaines tout en jouant le médiateur en marge. Dans un contexte multipolaire, cependant, cette protection n’est plus garantie. Ce développement pousse les États du Sud global à faire un choix net: continuer à dépendre de garanties sécuritaires occidentales de moins en moins fiables, ou investir dans des alliances alternatives dans un cadre multipolaire. Le sommet BRICS+ de cette année a déjà montré un intérêt croissant pour cette dernière option. L’attaque de Doha pourrait encore accélérer ce réajustement stratégique.

D’un point de vue civilisationnel, l’attaque souligne les limites de l’universalisme occidental. Israël, en tant qu’avant-poste de l’Occident au Moyen-Orient, a clairement fait comprendre que la survie de son hégémonie prime sur le respect de la souveraineté, de la diplomatie ou du droit international. Le Sud global, cependant, considère la souveraineté comme la dernière ligne de défense contre la domination. Ce choc de priorités n’est pas seulement géopolitique, mais aussi civilisationnel. Le silence de nombreuses capitales occidentales après l’attaque de Doha contraste fortement avec l’indignation des sociétés arabes et musulmanes. Pour les élites occidentales, le calcul de la puissance l’emporte sur les principes qu’elles affirment défendre. Pour l’opinion publique du Sud global, la violation de la souveraineté du Qatar est un rappel de plus que l’ordre libéral n’est pas universel, mais appliqué de façon sélective.

L’attaque israélienne contre Doha doit être comprise comme un tournant. Il ne s’agit pas seulement du Hamas ou du Qatar; il s’agit des fondements ébranlés d’un système international où la diplomatie bénéficiait autrefois de sanctuaires. Dans la nouvelle réalité multipolaire, même les États «neutres» deviennent des champs de bataille potentiels. Pour Israël, cela peut sembler un succès tactique. Pour la région, il s’agit d’une rupture stratégique qui pourrait avoir des conséquences inattendues: la perte de confiance dans la médiation dirigée par l’Occident, la consolidation d’une résistance multipolaire et l’accélération, pour le Sud global, de la recherche de cadres alternatifs de sécurité et de diplomatie. En résumé, la guerre est entrée à Doha non pas à coups de roquettes ou de troupes, mais parce que l’architecture même de la diplomatie a été bombardée. Le refuge sûr a disparu, et avec lui, une autre illusion colportée par le monde unipolaire.

15:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, diplomatie, doha, qatar, israël, moyen-orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nouvelles manifestations permanentes en Serbie: l’Occident prépare-t-il la prochaine «révolution de couleur»?

Nouvelles manifestations permanentes en Serbie: l’Occident prépare-t-il la prochaine «révolution de couleur»?

Belgrade/Bruxelles. La Serbie a été l’une des victimes les plus en vue des «révolutions de couleur» organisées et financées par l’Occident après l’effondrement de l’Union soviétique. En octobre 2000, le président serbe de l’époque, Slobodan Milosevic, avait été contraint de démissionner après de longues manifestations de masse. La force motrice derrière ce renversement était l’ONG « Otpor », financée notamment par le multimilliardaire George Soros et ses réseaux « Open Society ».

Des observateurs parlent ces jours-ci d’un sentiment de déjà-vu en Serbie. Là encore, on constate des manifestations de masse durables et bien organisées contre le gouvernement du Premier ministre Aleksandar Vucic. Les services de renseignement extérieurs russes (SWR) disent en savoir plus: selon leur analyse, l’UE serait à l’origine des troubles persistants. Selon le SWR, les manifestations de masse, auxquelles participent surtout des jeunes, «sont à bien des égards le produit des activités subversives des États membres de l’UE».

Le but affiché serait «d’amener au pouvoir, dans ce grand pays des Balkans, une direction obéissante et loyale envers Bruxelles». La vague de protestations avait commencé en novembre 2024 après l’effondrement du toit d’une gare à Novi Sad, qui avait fait 16 morts.

Les services de renseignement reconnaissent que «les élites européennes ont pu engranger de nombreux succès» et que les jeunes se radicalisent. Pourtant, le «scénario de ‘révolution de couleur’», testé avec succès par l’Occident dans de nombreux pays, «a calé en Serbie: les buts finaux de la bureaucratie européenne n’ont pas été atteints».

Comme raisons, le SWR invoque « les forts sentiments patriotiques de la population serbe », le rôle fédérateur de l’Église orthodoxe serbe, ainsi que le souvenir de l’attaque de l’OTAN contre la Yougoslavie en 1999.

Bruxelles tenterait maintenant d’instrumentaliser l’anniversaire de la tragédie de Novi Sad. Pour cela, on miserait sur «un lavage de cerveau de la jeunesse serbe» ainsi que sur la promotion d’un «brillant avenir européen».

Un rôle clé est joué – comme partout dans des cas comparables – par les médias, financés par des ONG. Sont nommément cités les sites d’information FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, ainsi que l’ONG «Link».

«Bruxelles compte sur le fait que, grâce à des injections financières pour les médias et les ONG, il sera possible de mobiliser l’électorat protestataire, de faire descendre les gens dans la rue et de conclure le ‘Maidan serbe’ selon un scénario maintes fois éprouvé», résume le SWR. Le terme « Maidan » fait référence aux événements de Kiev en 2014, lorsque, selon la version russe, le gouvernement ukrainien légalement élu a été renversé avec le soutien de l’Occident (mü).

Source: Zu erst, Sept. 2025.

14:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, balkans, seerbie, europe, affaires européennes, révolutions de couleur |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Europe sous l’OTAN: Divide et Impera Comment l’OTAN a transformé l’Europe en vassale de Washington

L’Europe sous l’OTAN: Divide et Impera

Comment l’OTAN a transformé l’Europe en vassale de Washington

par "The Otter"

The Otter avance que, depuis sa création, l’OTAN a servi à maintenir l’Europe sous la tutelle des États-Unis en bloquant ses liens avec la Russie et en imposant une vassalisation sous couvert de défense.

C’est le premier secrétaire général de l’OTAN, Lord Hastings Ismay, qui déclara que le but de l’alliance était « de tenir l’Union soviétique hors (d'Europe), les Américains en Europe et les Allemands à terre ». Cet aveu franc dévoile la véritable intention de l’OTAN : non pas une alliance de défense mutuelle, mais un instrument pour subordonner l’Europe aux intérêts des États-Unis.

C’est le premier secrétaire général de l’OTAN, Lord Hastings Ismay, qui déclara que le but de l’alliance était « de tenir l’Union soviétique hors (d'Europe), les Américains en Europe et les Allemands à terre ». Cet aveu franc dévoile la véritable intention de l’OTAN : non pas une alliance de défense mutuelle, mais un instrument pour subordonner l’Europe aux intérêts des États-Unis.

L’OTAN est présentée comme un rempart contre les menaces extérieures protégeant ce qu’on appelle l’Occident, mais tout au long de son histoire, elle a systématiquement réprimé l’autonomie européenne, drainé économiquement le continent et empêché la création de liens stratégiques avec la Russie. Malgré le discours actuel affirmant que l’Europe ne paie pas sa part — discours que le secrétaire général actuel, Mark Rutte, a joyeusement relayé en appelant Donald Trump « papa » — la réalité est que l’Europe a déjà payé un prix élevé tout en acceptant de devenir vassale de l’Amérique.

Charles de Gaulle avait averti que l’Europe deviendrait un protectorat des États-Unis, et rétrospectivement, cet avertissement apparaît prophétique. De la crise de Suez à Nord Stream 2, les États-Unis ont agi contre les intérêts européens via le cadre de l’OTAN. L’Union européenne s’est muée en marionnettes serviles sous la coupe d’un pays qui érode continuellement leur indépendance.

Reconstruire l’Europe à l’image de l’Amérique

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe était en ruines. Les États-Unis ont cherché à remodeler le continent selon leurs intérêts stratégiques. L’OTAN fut créée le 4 avril 1949 comme organisation de défense collective selon l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord. Son objectif, non dit, était d’empêcher le retour du militarisme allemand; cependant, sachant que le réarmement allemand était inévitable, l’Amérique a intégré l’Allemagne de l’Ouest à l’OTAN en 1955. Cela a mis fin à l’occupation alliée de l’Allemagne, mais la remilitarisation s’est faite sous un contrôle strict de l’alliance. Au lieu de réduire le nombre de bases militaires en Allemagne, le gouvernement américain les a augmentées sous prétexte de contenir l’Union soviétique, alors qu’il s’agissait en réalité de garder l’Allemagne sous son joug. Des documents déclassifiés révèlent que l’intention des États-Unis était un « double containment » de l’Allemagne et de l’Union soviétique. Ainsi commence la vassalisation de l’Europe par l’OTAN.

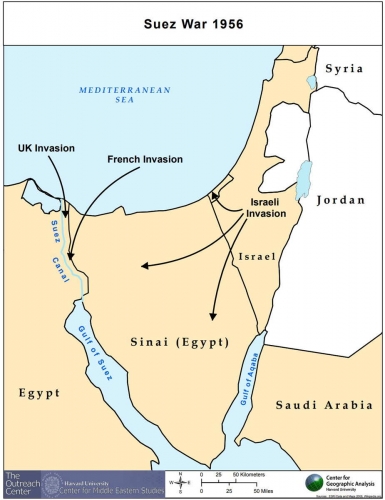

La pression américaine via l’OTAN a conduit rapidement à une humiliation de l’Europe en 1956. Le Royaume-Uni et la France, avec l’aide d’Israël, envahirent l’Égypte pour reprendre le contrôle du canal de Suez, que le président égyptien Gamal Abdel Nasser avait nationalisé, retirant ainsi le contrôle à la Compagnie française du canal de Suez. La crise de Suez a mis en péril l’autonomie européenne et une voie commerciale clé. Le président américain Dwight D. Eisenhower cherchait à préserver l’influence américaine dans les pays arabes, les empêchant de se rapprocher de l’Union soviétique.

Le gouvernement américain promouvait la décolonisation, et permettre une aventure franco-britannique aurait sapé la crédibilité de l’Amérique. Eisenhower menaça de couper le soutien financier à la Grande-Bretagne, entraînant un retrait humiliant qui exposa les limites de tout pouvoir européen sans l’approbation des États-Unis. Les nations européennes furent soumises à discipline, apprenant que toute action indépendante pouvait entraîner des représailles américaines, renforçant ainsi leur dépendance vis-à-vis de Washington.

L’après-guerre froide : répression de la volonté européenne

À la fin de la guerre froide en 1990, alors que débutaient les discussions sur la réunification allemande, le secrétaire d’État américain James Baker et le chancelier allemand Helmut Kohl donnèrent à Mikhaïl Gorbatchev l’assurance que l’OTAN ne s’étendrait pas « d’un pouce vers l’est ». Or, ces promesses furent rapidement abandonnées. Dès 1999, l’OTAN avait intégré la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie, rapprochant ses frontières de la Russie, malgré les nombreux débats internes qui se déroulaient en Europe pour imaginer et prévoir d’autres cadres pour assurer la sécurité européenne.

Cette expansion a étouffé toutes les propositions naissantes d’une architecture de sécurité paneuropéenne plus inclusive, qui aurait pu favoriser l’indépendance vis-à-vis de la domination américaine. La France et l’Allemagne discutaient de la revitalisation d’organisations comme l’Union de l’Europe occidentale pour créer un système de sécurité européen plus large. Les décideurs américains considéraient ces alternatives comme une menace à leur influence. Les États-Unis ont activement promu l’élargissement de l’OTAN pour maintenir l’Europe arrimée aux structures transatlantiques. Cela a non seulement aliéné la Russie, mais aussi permis que l’Europe demeure entièrement dépendante du leadership militaire et des décisions américaines.

Cette expansion a étouffé toutes les propositions naissantes d’une architecture de sécurité paneuropéenne plus inclusive, qui aurait pu favoriser l’indépendance vis-à-vis de la domination américaine. La France et l’Allemagne discutaient de la revitalisation d’organisations comme l’Union de l’Europe occidentale pour créer un système de sécurité européen plus large. Les décideurs américains considéraient ces alternatives comme une menace à leur influence. Les États-Unis ont activement promu l’élargissement de l’OTAN pour maintenir l’Europe arrimée aux structures transatlantiques. Cela a non seulement aliéné la Russie, mais aussi permis que l’Europe demeure entièrement dépendante du leadership militaire et des décisions américaines.

Le mythe du « passager clandestin »

Le président américain Donald Trump a maintes fois affirmé que les membres européens de l’OTAN ne payaient pas leur « dû », suggérant que les États-Unis supportaient un fardeau financier démesuré. En réalité, l’OTAN n’impose ni « cotisation » ni « facture » — les contributions sont volontaires, basées sur la règle des 2% du PIB adoptée en 2014. Les pays européens consacrent environ 2,27% de leur PIB collectif, mais leur PIB est inférieur à celui des États-Unis, ce qui fait que leurs contributions financières sont moins élevées. Les États-Unis offrent 3,2% de leur PIB à l’OTAN, un chiffre marginalement supérieur. Les nouveaux objectifs de dépenses, fixés à 5% par État membre, exerceront une pression considérable sur des économies européennes déjà fragilisées, prouvant que l’OTAN est surtout un bâton pour contraindre les nations européennes.

Même en payant davantage, l’Amérique bénéficie du protocole de normalisation de l’OTAN, qui garantit l’interopérabilité. Cela oblige de fait les pays européens à acheter du matériel militaire auprès de sociétés américaines. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les importations d’armes des États européens ont augmenté de 155% entre 2015-19 et 2020-24, les États-Unis fournissant 64% des importations des membres européens de l’OTAN sur cette période. Cela représente des milliards en transferts. Les ventes d’armes américaines totalisent 318,7 milliards de dollars, l’Europe en représentant 35%.

En 2024, l’Europe a dépensé environ 111,5 milliards de dollars pour des armes américaines (hors Ukraine), tandis que la contribution américaine au budget de l’OTAN s’élève à 15,9% des 4,6 milliards d’euros, soit 731 millions d’euros — ou une infime fraction (environ 0,0026%) du PIB américain.

Les affirmations de Trump selon lesquelles l’Europe abrite des « profiteurs » ne prennent en compte qu’une partie de l’équation, car les États-Unis engrangent plus de cent milliards de dollars grâce au mandat de l’OTAN.

Alors que les États-Unis tirent d’énormes profits des achats d’armes européens, les industries de défense locales stagnent à cause de cette dépendance forcée. Les pays européens de l’OTAN achètent deux tiers de leurs importations aux États-Unis, au détriment de fabricants locaux comme l’Allemand Rheinmetall ou le Français Thales. Le coût de cette réalité nuit à l’innovation européenne et à la croissance de l’emploi.

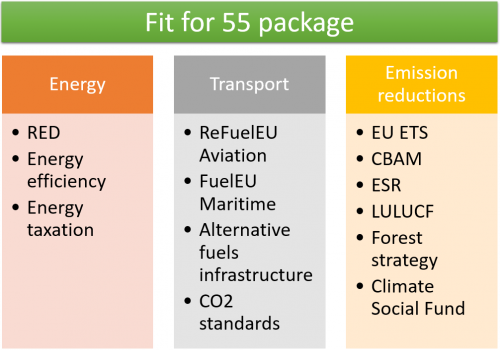

Les prévisions de printemps 2025 de la Commission européenne avertissent qu’une augmentation des dépenses de défense pour répondre aux objectifs de l’OTAN pourrait aggraver la situation, car les industries nationales fragmentées peinent à rivaliser, entraînant des coûts plus élevés et moins d’innovation. L’Amérique vide l’Europe de sa substance tout en se plaignant de ses propres choix politiques de dépenser une part exorbitante de son PIB dans la défense.

Nous sommes entrés dans une réalité géopolitique où l’Europe dépendra davantage des armes américaines pour atteindre l’objectif de 5% du PIB d’ici 2032. L’innovation va fléchir, car les entreprises européennes devront concentrer leurs efforts sur la montée en puissance plutôt que sur la R&D. L’Europe risque de perdre encore plus d’autonomie à travers ces nouveaux objectifs de dépenses.

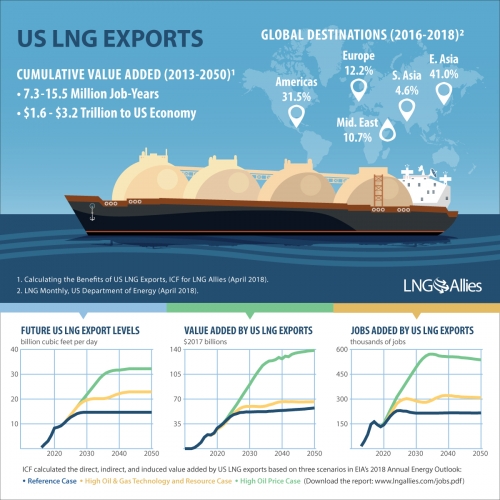

L’arme énergétique : empêcher les liens euro-russes

Les impératifs stratégiques de l’OTAN sont allés au-delà des alliances militaires pour perturber activement le potentiel d’intégration économique plus profonde entre l’Europe et la Russie, particulièrement dans le secteur énergétique. Les liens énergétiques euro-russes étaient perçus comme une menace pour l’hégémonie américaine, ce qui explique l’opposition farouche des États-Unis à des projets comme Nord Stream 2, contribuant à forcer l’Europe à se tourner vers des alternatives plus coûteuses. Cette ingérence a privé l’Europe du gaz russe abordable tout en enrichissant les exportateurs américains, aggravant la crise économique sur un continent déjà confronté à la hausse des prix de l’énergie.

Les gazoducs Nord Stream, destinés à acheminer directement le gaz russe vers l’Allemagne sous la mer Baltique, représentaient une voie vers la sécurité énergétique et des coûts réduits pour l’Europe, avec la possibilité de diminuer les prix de 30 à 40% grâce à la diversification de l’offre. Les États-Unis se sont opposés avec véhémence à Nord Stream 2 dès le départ, le présentant comme un instrument d’influence russe qui contournerait l’Ukraine et saperait l’unité européenne.

En 2019, l’administration Trump a imposé des sanctions via la loi Protecting Europe’s Energy Security Act, visant les entreprises impliquées dans la construction du gazoduc. Des efforts bipartisans (Républicains + Démocrates) au Congrès ont été entrepris pour stopper le projet, invoquant le risque que la Russie « militarise » l’énergie.

Le point culminant fut le sabotage des gazoducs en septembre 2022, qui provoqua d’énormes émissions de méthane. Des allégations d’implication américaine (et ukrainienne) sont régulièrement apparues, y compris des rapports évoquant la pose d’explosifs par des plongeurs de la Navy lors de l’exercice BALTOPS 22 de l’OTAN, avec l’aide norvégienne pour obtenir la détonation. L’incident a effectivement coupé un lien clé entre l’Europe et la Russie, forçant l’Europe à une diversification hâtive qui a bénéficié aux fournisseurs américains. Les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) américain vers l’Europe ont atteint un record de 8,5 millions de tonnes en décembre 2024. En mai 2025, l’UE importait 4,6 milliards de mètres cubes de GNL américain par mois, les États-Unis représentant 50,7% du total des importations de GNL de l’UE au premier trimestre 2025 — contre des niveaux négligeables avant 2022.

La multipolarité comme solution

Le passé est ce qu’il est, et aujourd’hui l’Europe se retrouve dans une situation où les actions de l’OTAN ont empêché des liens économiques fructueux avec la Russie — liens qui auraient pu éviter la guerre en Ukraine tout en assurant la sécurité énergétique. Ces relations pourront se rétablir à terme, mais l’Europe ne doit pas attendre indéfiniment. Elle doit se réveiller à la réalité que son potentiel est entravé par Washington et ses bases militaires qui colonisent le continent.

Si l’Europe ne parvient pas à regarder au-delà de l’albatros étoilé accroché à son cou, elle risque de devenir un vassal permanent des États-Unis. Rétablir les relations avec la Russie n’est peut-être pas à l’ordre du jour, mais l’Europe peut regarder au-delà de l’Occident vers l’Est et l’Afrique. Le Nigeria et le Mozambique sont prêts à fournir du GNL à l’Europe, ce qui pourrait être accéléré par des investissements européens. L’Europe a la capacité d’assurer son approvisionnement énergétique et de renforcer son économie si elle a le courage de cesser d’être le chien de garde d’une puissance qui la parasite.

Les dirigeants européens prétendent rechercher une « autonomie stratégique », mais tant qu’ils ne reconnaîtront pas les dégâts causés par l’OTAN, ils ne seront jamais souverains. Le monde évolue vers la multipolarité, les droits de douane de Trump ayant bouleversé le système économique mondial comme jamais auparavant. De nouvelles alliances se forment, et d’anciens ennemis comme l’Inde et la Chine entretiennent désormais des relations chaleureuses. Des blocs commerciaux se créent, excluant les États-Unis à cause de leur imprévisibilité. Le message est écrit sur le mur; reste à savoir si les dirigeants européens sauront lire ce qui est déjà gravé dans l’avenir.

09:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, otan, affaires européennes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 21 septembre 2025

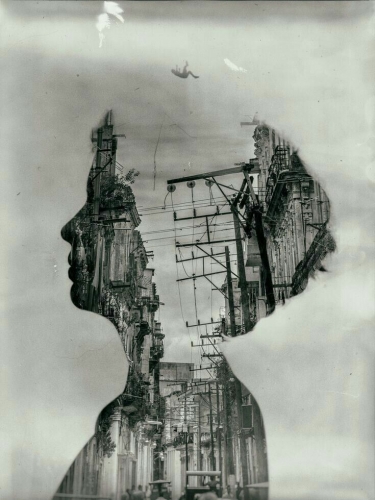

La France de Macron: image de l’échec de l’Europe

La France de Macron: image de l’échec de l’Europe

Antonio Terrenzio

Source: https://www.centromachiavelli.com/2025/09/12/la-francia-d...

Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre français, le sixième en huit ans de gouvernements Macron. La France se réveille dans une crise qui a des racines profondes et qui vit aujourd’hui sa phase la plus aiguë, avec une dette publique à 114% et des problèmes socio-économiques qui risquent d’entraîner le pays dans un désordre irrémédiable. Après la chute du Premier ministre Bayrou, Emmanuel Macron se retrouve entouré de ses rares fidèles pour une saison politique qui annonce d'ores et déjà des coupes sombres dans les dépenses publiques, avec la suspension de la hausse des retraites, des coupes de près de 50 milliards pour une réforme financière exigée par la BCE, et qui ne sera pas acceptée par les Français qui menacent de bloquer le pays par des grèves et par la suspension des services publics.

Mais la crise politique française est le reflet de l’état comateux et d’impuissance dans lequel se trouve toute l’Europe. La France a été le laboratoire où l'on a tenté de roder des leaders créés de toutes pièces, hologrammes des oligarchies globalistes, pour concentrer le pouvoir dans les forces centristes et isoler les souverainistes comme Le Pen, et la gauche populiste de Mélenchon. Ceci grâce à un système électoral à deux tours qui rend impossible pour le Rassemblement National de gagner les élections, même s’il est le premier parti de France. Les partis modérés se sont regroupés autour du protégé des Rothschild avec un exécutif minoritaire, mais cela n’a pas permis à la France d’éviter la crise économique avec l’urgence de réformes douloureuses, qui provoquent déjà des protestations violentes, au risque de faire voler en éclats la cohésion sociale du pays. Des affrontements avec 675 arrestations ont eu lieu dans les principales villes et dans la capitale, où les manifestants liés à des groupes d’extrême gauche réclament la tête d’Emmanuel Macron.

Mais l’état de paralysie de la France est le miroir de celui de Bruxelles, des Merz et des Starmer. Des non-élites discréditées qui gouvernent avec des exécutifs fragiles et peu de soutien populaire, sont sous pression à cause du coût de la vie devenu insoutenable, et des politiques de désindustrialisation dictées par l’idéologie écologiste, qui ont plongé des nations habituées au bien-être dans une pauvreté et des difficultés croissantes. Les politiques migratoires indiscriminées et l’échec du modèle multiculturel ont généré un sentiment d’insécurité désormais ressenti comme insupportable, accompagné d’une croissance constante des droites souverainistes.

En France, le désastre du modèle multiethnique a atteint son apogée et Macron tente maintenant la carte de l’énième Premier ministre qui devra consulter socialistes, républicains et ce qui reste des petits partis modérés, pour former un gouvernement aussi inconsistant que ceux qui l'ont précédé, mais avec la tâche ingrate d’effectuer des coupes dans les dépenses publiques, que les citoyens français ne semblent pas prêts à accepter, même de loin. Si même le gouvernement dirigé par l’ancien ministre de la Défense devait échouer, alors ce serait un gouvernement technique, à la Monti, qui ferait office de Troïka, expérimentant quelque chose de similaire à ce que nous avons connu en Italie.

Quoi qu’il arrive, ce sera une saignée dont on ne sait pas si Macron sortira indemne. Tant le mouvement de rue « Bloquons tout » que le Rassemblement National parlent d’une situation inacceptable et réclament à cor et à cri de nouvelles élections et le retrait définitif de Macron. Les affrontements dans la rue ont été systématiquement condamnés ainsi que la présence des «black blocs»: il n’est pas à exclure que le nouvel exécutif puisse prendre prétexte des désordres et violences pour promulguer des lois spéciales et suspendre les garanties constitutionnelles comme le fit De Gaulle en 1961.

Les « a-démocraties illibérales » ont déjà démontré à plusieurs reprises leur capacité à contourner leurs propres principes, utilisant souvent le couperet judiciaire pour éliminer des adversaires politiques gênants, comme cela s’est produit avec Le Pen, condamnée en première instance sur la base d’accusations qui ne sont que des prétextes.

Pour les révoltes de rue, on pourra toujours recourir à des lois répressives invoquant l’état d’urgence pour consolider le pouvoir macronien. Si la situation devait dégénérer et la cohésion sociale céder, si les banlieues s’enflammaient comme cela s’est déjà produit à de nombreuses reprises, on peut s’attendre à une répression des révoltes avec suspension des droits fondamentaux et de tout espace pour la dissidence.

Comme je viens de le dire, la crise française est le reflet de la paralysie des institutions démocratiques qui n’exercent plus qu’une fonction nominale. Le système de gouvernement macronien est le plus emblématique pour montrer la sclérose des classes politiques européennes, réduites à des oligarchies auto-proclamées sans aucune légitimité populaire. L’exemple français est actuellement le plus éclatant parce que c’est le pays où la société occidentale affiche tous ses échecs, de la crise de représentation des régimes « libéraux », aux délires idéologiques de la société fluide, au manque de sécurité et à l’attaque contre l’identité européenne, des sociétés laïques et déchristianisées menacées par l’invasion et l’intégrisme des sociétés islamiques. Le cas français reflète l’état de santé du continent et de ses groupes de pouvoir qui ne représentent qu’eux-mêmes, les lobbies bancaires et ceux de l’armement dont ils sont les fiduciaires.

Dans ce contexte s’inscrit également la rhétorique belliqueuse qui cherche l’affrontement direct avec la Russie. Les autocraties sont le spectre vers lequel diriger les tensions qui montent à l’intérieur de l’Europe, tandis qu’en interne, le danger serait représenté par les droites qui seraient au dispason des objectifs expansionnistes du "dictateur du Kremlin". Bien entendu, ces contradictions sont destinées à exploser comme une bombe à retardement et les Macron et von der Leyen prolongent la période avant d’être renversés par l’irruption d’une nouvelle phase historico-politique qui exigera des acteurs politiques plus compétents. Tout pouvoir, même celui revêtu de l’image démocratique, n’est pas intouchable, et un changement de paradigme sera déterminé par les nécessités de l’histoire.

Tous les sondages montrent un désamour, voire un véritable mépris, pour l’UE et pour les dirigeants des pays membres. Ursula von der Leyen incarne de manière frappante et emblématique l’incapacité et la corruption morale des représentants de ce projet raté appelé Union européenne. L’appel rhétorique au sens de l’unité et à « l’épreuve difficile » que l’UE doit affronter face à l’ennemi russe, qui est aux portes et qui menace de nous envahir, ne suscite plus le moindre enthousiasme, au point que même les journaux et médias de connivence sont obligés de le reconnaître. Au moment de sa plus grande faiblesse, l’UE se dirige vers une remilitarisation anti-russe pour compenser son inconsistance politique.

Des années d’indécision, de politiques post-idéologiques, de politiques d’austérité économique désastreuses et d’immigration incontrôlée, nous ont livré une Union qui est bel et bien un échec historique. Le chaos français est l’image nationale de ce qui se passe à l’échelle continentale. La France n’est pas le seul malade de l’Europe, tout au plus celui dont les métastases sont les plus avancées: la Grande-Bretagne, l’Allemagne, mais aussi l’Espagne et l’Italie souffrent des mêmes problèmes. Avec un indicateur parmi tous, celui démographique, qui sonne le glas, l’alarme principale pour l’avenir vital du continent.

Le gouvernement Macron pourra rester en place quelques mois encore, peut-être jusqu’en 2027, année des élections présidentielles, espérant s’imposer à nouveau avec une Mme Le Pen mise hors-jeu, mais les facteurs critiques subsisteront même après lui. Ce gouvernement sera la dernière carte que Macron pourra jouer et cette fois-ci, il n’est pas certain qu’il restera accroché au pouvoir. L’aspect positif sur lequel on peut espérer, c’est que la pression sur son énième gouvernement remanié augmentera jusqu’à devenir insoutenable et qu’à sa chute pourrait s’enclencher cet effet domino qui libérera l’Europe des pires élites dirigeantes de son histoire. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible de reconstruire une Europe véritable, souveraine et consciente de son rôle historique et géopolitique.

Qui est Antonio Terrenzio?

Qui est Antonio Terrenzio?

Entrepreneur, diplômé en sciences politiques (UNINT) avec un Master de 1er niveau en Relations internationales avec les pays de l’Est (Université de Macerata) ; actuellement en master de Relations internationales (Université Cusano)

16:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, affaires européennes, europe, emmanuel macron |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ibrahim Traoré – Révolutionnaire ou nouveau vassal ?

Ibrahim Traoré – Révolutionnaire ou nouveau vassal ?

Le Burkina Faso entre décolonisation et redéfinition géopolitique

Hanno Borchert

Source: https://wir-selbst.com/2025/09/20/ibrahim-traore-revoluti...

"Sans dignité, il n’y a pas de liberté, sans justice, il n’y a pas de paix."

Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo indépendant (1925-1961, assassiné)

"Nous ne nous battons pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l’Afrique. Notre liberté commence là où nous brisons les chaînes de la dépendance."

Ibrahim Traoré

Lorsqu’en septembre 2022, un jeune officier encore largement inconnu prit le pouvoir au Burkina Faso à la faveur d’un coup d’État militaire, peu imaginaient qu’une telle prise de pouvoir allait initier une réorientation politique pour toute l’Afrique de l’Ouest. Son nom: Ibrahim Traoré. Aujourd’hui, à peine quelques années plus tard, il est devenu la figure emblématique d’une Afrique nouvelle, radicalement anti-occidentale. Du haut de ses 37 ans, il n’est pas seulement le plus jeune chef d’État du monde, mais aussi l’un des plus controversés. Déterminé dans le ton de ses paroles, idéologiquement bien affûté dans ses discours, Traoré prend des risques dans le déploiement de sa politique car il incarne une rupture historique avec le passé colonial de son pays.

Alors que l’influence française décline visiblement au Sahel, Traoré se présente comme l’architecte d’une nouvelle Afrique – indépendante, souveraine, fière. Mais tandis que beaucoup voient dans cette évolution une libération révolutionnaire, une question demeure: le Burkina Faso est-il réellement à l’aube d’un avenir autodéterminé? Ou bien n’assiste-t-on qu’à un nouveau jeu de rôles géopolitiques – avec d’anciennes dépendances sous un nouveau visage?

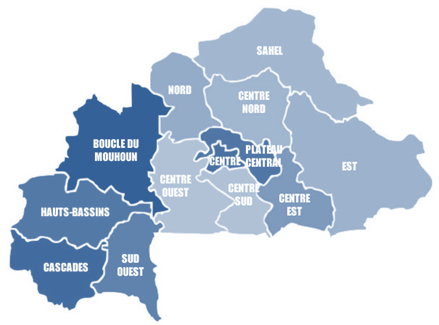

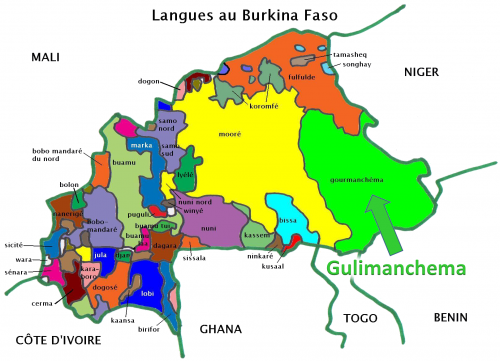

L’histoire d’Ibrahim Traoré commence dans la région des Hauts-Bassins – ou Kundumye, comme on l’appelle en mòoré, l’une des principales langues du Burkina Faso. Il a d’abord étudié la géologie, mais choisit rapidement la carrière militaire. Ses missions à l’étranger, au Mali dans le cadre de la MINUSMA, l’ont confronté à l’architecture sécuritaire internationale – et ont manifestement éveillé son ambition politique.

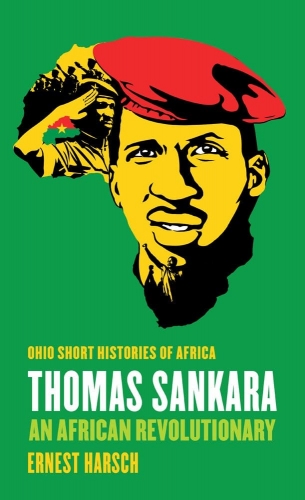

En 2022, après une ascension fulgurante dans l’armée, il prend la tête du deuxième coup d’État en un an. Les raisons: une situation sécuritaire catastrophique, la corruption et le sentiment largement partagé que le Burkina Faso avait perdu sa propre destinée sous l'influence occidentale. Dès le début, Traoré s’est mis en scène comme le « soldat du peuple », prêt à se battre pour la justice et l’indépendance. Sa rhétorique politique et sa symbolique rappellent sans ambiguïté un ancien héros: Thomas Sankara.

Thomas Sankara – le « Che Guevara africain » – a dirigé l’ancienne Haute-Volta de 1983 à 1987. À 37 ans seulement, il fut victime d’un coup d’État, où des intérêts français auraient joué un rôle prépondérant. Sankara était un visionnaire, opposé au luxe importé, partisan de l’autarcie et de l’annulation de la dette africaine. Ses idéaux résonnent encore aujourd’hui – et Traoré les revendique sciemment: le béret rouge, la rhétorique nationaliste, les accusations contre les puissances impérialistes, le panafricanisme – tout fait partie d’un héritage symbolique.

Mais la politique de Traoré va au-delà du pathos symbolique. Elle est aussi une réaction à une histoire marquée par la violence coloniale, l’exploitation et le contrôle. Les troupes françaises ont conquis le pays à la fin du 19ème siècle, l’ont contraint à travailler pour elles durant les deux guerres mondiales, ont dissous arbitrairement la colonie en 1932 et réparti son territoire entre les voisins. Même après l’indépendance en 1960, l’influence française est restée profondément ancrée – dans l’administration, la langue, l’éducation. Aujourd’hui, Traoré tente de briser systématiquement cette dépendance historique.

Dans un discours, il a résumé la situation ainsi: « Dans leur tête, l’Afrique leur appartient – notre terre, notre richesse sont leur propriété. » Cette accusation traverse tout son récit – et trouve un écho profond chez nombre de ses compatriotes.

Un des signes les plus manifestes de cette rupture est l’abolition du français comme langue officielle. À la place, des langues locales telles que le mòoré, le dioula, le fulfulde et le bissa prennent le devant de la scène dans la communication et l’éducation d’État. Même la justice change de visage: là où autrefois on portait la toge à la française, les juges apparaissent désormais en vêtements traditionnels de coton – signes visibles d’une réaffirmation culturelle.

Traoré parle ouvertement du colonialisme mental: «Par leur communication, ils ont fait en sorte que tu détestes ta propre couleur de peau». Même dans la culture du deuil, dit-il, cela se fait sentir: autrefois, le bleu était la couleur des adieux, mais « elles » – sous-entendu les influences occidentales – ont imposé le noir comme symbole de la mort, de la médiocrité et du mal. « Et nous l’avons adopté. »

Cependant, malgré toute la force des symboles, la réalité reste difficile: plus de deux millions de déplacés internes, des attaques quotidiennes de groupes islamistes, des infrastructures fragiles et une pauvreté généralisée continuent de marquer la vie quotidienne.

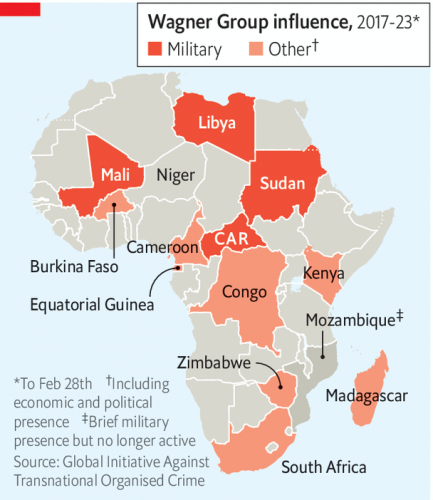

Alors que la France et les États-Unis se retirent progressivement, le Burkina Faso cherche de nouveaux partenaires – et les trouve en Russie et en Chine.

La Russie soutient la sécurité: formateurs, experts militaires et même des groupes paramilitaires, issus probablement de l’ex-groupe Wagner, sont présents. Lors d’une visite à Moscou, Traoré s’est affiché ostensiblement aux côtés de Poutine et a évoqué des coopérations dans le nucléaire et l’aérospatial – des projets dont la concrétisation reste floue à ce jour, mais qui illustrent la nouvelle orientation stratégique.

La Chine, elle, mise sur une présence économique. Les investissements dans l’énergie solaire, l’infrastructure, l’éducation et la santé augmentent. Un Institut Confucius à Ouagadougou symbolise l’influence culturelle croissante. Traoré lui-même nuance : « Nous pensions que les produits chinois étaient bon marché et de mauvaise qualité. Mais aujourd’hui nous voyons : leur technologie est avancée. Et elle nous est revendue sous des marques occidentales. »

Ainsi, la Chine et la Russie reprennent les rôles jadis dévolus à l’Occident – avec de nouvelles promesses, mais aussi de nouvelles dépendances.

Malgré une isolation internationale croissante, Traoré poursuit une ligne remarquablement autonome. Son gouvernement mise sur l’autosuffisance économique, refuse les crédits du FMI et de la Banque mondiale, nationalise les mines d’or, crée une raffinerie nationale d’or, encourage les activités qui procèdent à la transformation de la tomate et du coton. Sous sa direction, le PIB est passé d’environ 18,8 à 22,1 milliards de dollars américains – une hausse significative, même si la pauvreté persiste: plus de 6 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire selon l’ONU.

"L’Afrique n’a pas besoin de la Banque mondiale, ni du FMI, ni de l’Europe, ni de l’Amérique," déclare Traoré. Il voit le monde comme un « triangle » dont le sommet est l’« empire du Bien » – ces États occidentaux qui croient avoir le droit de façonner le monde à leur image.

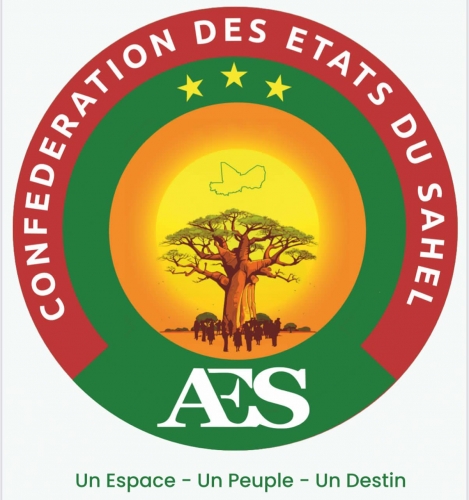

Une nouvelle étape vers l’indépendance: en août 2023, Traoré fonde, avec le Mali et le Niger, l’Alliance des États du Sahel – une alliance conçue comme un contrepoids à la CEDEAO orientée vers l’Occident. Outre la coopération militaire, une monnaie commune est même envisagée. Objectif: davantage de sécurité régionale – et un signal fort d’autonomie africaine, soutenu par des partenaires non occidentaux.

Et l’Allemagne ? Elle reste pour l’instant en retrait. Il existe des relations diplomatiques depuis les années 1960, et des organisations telles que la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) sont actives dans l’éducation et l’alimentation. Mais la coopération sécuritaire est suspendue, et économiquement, le Burkina Faso joue un rôle mineur dans ce contexte. Pourtant, le potentiel existe: le Burkina Faso possède des ressources telles que l’or, le manganèse et le coton – l’Allemagne, pour sa part, dispose du savoir-faire en matière de transformation, de technologie et d’agriculture durable.

Un échange d’égal à égal serait envisageable et pourrait être développé: investissements allemands durables dans l’extraction d’or, dans les terres rares et l’hydrogène vert, accès équitable au marché pour le coton burkinabé, coopérations éducatives, dialogue scientifique et culturel. À condition d’un partenariat respectueux, loin des schémas paternalistes.

Traoré lui-même reste une figure parfois énigmatique. Ascétique, idéologue, soucieux du contrôle – mais parfois accessible, charismatique, presque chaleureux. La comparaison avec Mouammar Kadhafi n’est pas infondée: révolutionnaire, anticolonial, visionnaire – mais aussi avec un côté autoritaire.

Selon les médias – tels qu’Africanews, The Africa Report et la chaîne publique RTB – son gouvernement a reporté les élections prévues pour juillet 2025. La liberté de la presse a été restreinte, les voix critiques de plus en plus réprimées. Motif invoqué: la menace persistante des groupes djihadistes qui contrôlent de vastes parties du pays.

Ainsi, France 24 a été suspendue, les journalistes locaux sont soumis à de nouvelles règles. Du point de vue occidental – par exemple celui de Reporters sans frontières – il s’agit d’une rupture flagrante avec la liberté de la presse, considérée comme un bien universel. Mais dans le contexte burkinabè, marqué par l’insécurité et un fort discours anticolonial, beaucoup considèrent ces mesures comme une protection légitime contre la déstabilisation.

On retrouve ici un dilemme bien connu des mouvements postcoloniaux: le désir d’unité et de sécurité se heurte souvent aux libertés individuelles.

Ibrahim Traoré est sans conteste une figure historique. Qu’il soit porteur d’espoir ou annonciateur de nouvelles dépendances reste à voir. Son ascension marque un tournant dans un pays qui a subi des décennies de domination coloniale et cherche désormais sa propre voie.

Sa popularité ne repose pas seulement sur des paroles fortes, mais aussi sur des choix politiques concrets: autonomie économique, ré-africanisation culturelle, réorientation sécuritaire. Mais dans un État qui ne contrôle qu’une partie de son territoire, toute vision comporte aussi un risque.

La capacité de Traoré à trouver l’équilibre entre véritable souveraineté et nouvelles dépendances géopolitiques ne se mesurera pas seulement à sa constance idéologique – mais aussi à sa capacité à améliorer réellement la vie de ses concitoyens et à conquérir durablement leurs cœurs.

Personnellement, je souhaite beaucoup de succès au Président dans sa lourde tâche et, au pays, un avenir prospère.

Lectures complémentaires :

– Burkina Faso : A History of Power, Protest and Revolution – Ernest Harsch (2017)

– Burkina Faso – Pierre Englebert (2018)

– Captain Ibrahim Traoré: Hope Restored or the Rebirth of a Lost Nation – Abdoul Moumouni Ouédraogo

Qui est Hanno Borchert?

Hanno Borchert, né en 1959, enfant de Cuxhaven à l’embouchure de l’Elbe. Dès son plus jeune âge, ses voyages (Tyrol du Sud, Balkans, Scandinavie, Inde, Iran, Indonésie, etc.) ont éveillé en lui la passion pour la cause des peuples.

Artisan qualifié avec des études en sciences économiques. Lecteur assidu depuis l’enfance, il aime aussi la musique, la peinture et s’intéresse à l’art du graphisme.

« Alter Herr » de l’association étudiante « Landsmannschaft Mecklenburgia-Rostock im CC zu Hamburg ». Sans affiliation politique. Fréquente souvent des concerts de presque tous les genres. Apprécie particulièrement le bluegrass, la country, le blues et la folk irlandaise. Grand admirateur du regretté auteur-compositeur Gerhard Gundermann, trop tôt disparu.

Rédacteur de la revue « wir selbst », ancienne et nouvelle mouture, puis rédacteur de « Volkslust ».

Pour commander des numéros récents de "wir selbst":

&

https://lindenbaum-verlag.de/produkt/wir-selbst-zeitschrift-fuer-nationale-identitaet-nr-53-2-2022/

15:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, sahel, burkina faso, ibrahim traoré |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trump et Xi: Rapprochement par la diplomatie pragmatique

Trump et Xi: Rapprochement par la diplomatie pragmatique

Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/09/trump-und-xi-annaeherung-durc...

L’entretien téléphonique entre Trump et Xi vendredi est plus qu’un simple contact épisodique; il signale un retour à la realpolitik dans un monde multipolaire.

L’entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping vendredi constitue un moment marquant dans l’histoire récente des relations sino-américaines. Alors que de nombreux médias occidentaux ne l’évoquent qu’en passant, l’analyse approfondie des sujets abordés – le commerce, le fentanyl, le conflit en Ukraine et TikTok – révèle la logique sous-jacente d’une politique basée sur les intérêts concrets. Ici, il ne s’agit pas d’appels à la morale, mais d’une évaluation sobre des rapports de force et des interdépendances.

Sous les administrations démocrates, la confrontation avec la Chine était au centre des préoccupations, souvent justifiée par la référence à un "ordre international fondé sur des règles". Trump adopte une approche différente: il recherche le dialogue direct avec Pékin, sans s’enliser dans des débats idéologiques. La conversation a été qualifiée par les deux parties de "pragmatique, positive et constructive", ce qui indique une volonté délibérée de désescalade. Au fond, il s’agit de reconnaître les réalités économiques. Les États-Unis dépendent fortement des chaînes d’approvisionnement chinoises, comme l’ont montré les perturbations à propos des terres rares au printemps 2025, qui ont paralysé une partie de l’industrie automobile américaine. Trump reconnaît ces vulnérabilités et mise sur la négociation pour les gérer, plutôt que de les ignorer ou de les aggraver.

TikTok comme élément de stratégie médiatique et politique

La discussion autour de la problématique TikTok est particulièrement révélatrice. La plateforme compte environ 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, principalement parmi les jeunes générations. Une éventuelle vente à des investisseurs proches de Trump pourrait changer la dynamique du paysage médiatique. Alors que X, dirigé par Elon Musk, est déjà une arène ouverte et que Facebook perd de l’influence, TikTok permettrait à Trump d’atteindre un électorat jusque-là fortement imprégné par les récits démocrates. Ce n’est pas un simple détail, mais un levier stratégique qui pourrait influencer l’équilibre politique interne et, dès lors, qui inquiète légitimement Washington.

Xi Jinping agit depuis une position de souveraineté et de supériorité économique. La Chine contrôle des secteurs clés des chaînes d’approvisionnement mondiales, investit massivement dans la technologie et les infrastructures, tandis que les États-Unis engagent leurs ressources dans le conflit ukrainien. Xi n’agit pas par complaisance, mais parce que la Chine détient les meilleures cartes. L’annonce de futures rencontres – la visite de Trump en Chine, la visite de Xi aux États-Unis, ainsi qu’une rencontre lors du sommet de l’APEC en Corée du Sud fin octobre – souligne le sérieux de ce rapprochement. Dans le même temps, Xi précise sans ambiguïté que Taïwan constitue une ligne rouge non négociable, ce qui montre les limites de ce pragmatisme.

Message pour l’Europe

L’entretien téléphonique entre Trump et Xi vendredi est plus qu’un simple contact épisodique; il signale un retour à la realpolitik dans un monde multipolaire. Trump démontre ainsi sa capacité à relever les défis de la politique étrangère par des négociations directes tout en consolidant ses avantages internes. Xi souligne l’indispensabilité de la Chine et sa résilience face à l’isolement. Au final, il s’agit d’une réorientation des relations entre les deux principales puissances économiques mondiales – une évolution guidée par des intérêts pragmatiques, qui évite les superstructures idéologiques. En cette période d’incertitude mondiale, cela pourrait être le début d’une coexistence plus stable, quoique marquée de tensions.

Le véritable message de cet appel pour nous, Européens, est le suivant : qui ne formule pas sa propre stratégie devient l’objet de la realpolitik des autres.

14:47 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, xi jinping, chine, états-unis, tik tok |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 septembre 2025

Les fédérations AfD d’Allemagne centrale précisent: Pas de service militaire obligatoire dans de telles conditions!

Les fédérations AfD d’Allemagne centrale précisent: Pas de service militaire obligatoire dans de telles conditions!

Magdebourg. Contrairement aux récents rapports établis par les médias, les fédérations régionales de l’AfD d’Allemagne centrale rejettent fermement le rétablissement du service militaire obligatoire – du moins dans les conditions politiques actuelles. La conférence des présidents de groupe parlementaire des fédérations régionales d’Allemagne centrale, qui s’est récemment tenue au Landtag de Magdebourg, justifie cette position par des objections fondamentales à l’égard de la politique actuelle.

Selon eux, l’Allemagne n’agit pas de manière souveraine en politique étrangère, mais prend ses décisions dans le cadre d’alliances transatlantiques et au sein de l’UE – toutefois « contre l’intérêt de sa propre nation ». La poursuite de la guerre en Ukraine est également une raison du refus: « Après le gouvernement Scholz, le gouvernement Merz soutient aussi pleinement l’Ukraine et ne fait aucun effort pour une désescalade dans le conflit qui oppose l'OTAN à la Russie. » La CDU envisagerait « même d’envoyer des soldats allemands dans une guerre qui n’est pas la nôtre ».

L’AfD de l’Est critique sévèrement la façon dont l’État traite ses propres citoyens : « L’État fait preuve de scepticisme et de répression à l’encontre des chasseurs, des tireurs sportifs, des policiers et des soldats dès lors qu’ils manifestent de la sympathie pour l’AfD. » Parallèlement, « des millions de migrants culturellement étrangers à nos modes de vie sont autorisés à entrer dans le pays en violation du droit et de la loi, ce qui accélère la désintégration de la sécurité intérieure ».

Dans ce contexte, les fédérations régionales d’Allemagne centrale réclament d’abord des changements politiques internes: « Tant que les citoyens patriotes sont placés sous suspicion générale, que l’État n’est pas disposé à protéger ses citoyens et ne remplit pas sa mission de préserver la paix, un service militaire obligatoire est exclu pour nous. » Déjà lors de la dernière législature, le groupe AfD au Bundestag avait décidé de reporter la revendication du service militaire obligatoire – une position qui vient d’être réaffirmée (st).

Source: Zu erst, Sept. 2025.

21:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, afd |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

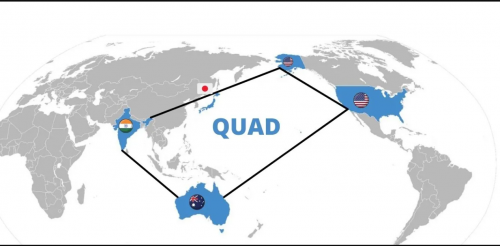

La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre

La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre

L’Indonésie et le Kazakhstan symbolisent la connexion maritime et terrestre de l’Initiative "Ceinture et Route"

Brecht Jonkers

Source: https://brechtjonkers.substack.com/p/indonesia-and-kazakh...

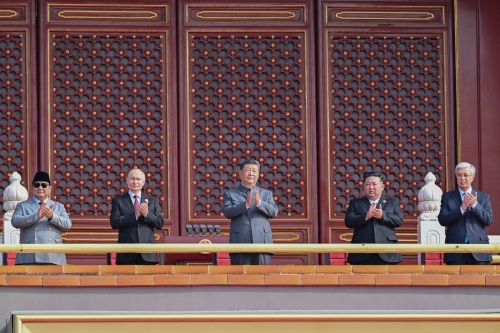

La disposition des sièges à la porte de Tian’anmen lors du défilé de la Victoire de la Guerre populaire de résistance est quelque chose d’assez intéressant. Après tout, ce genre de symbolisme a son importance en politique ; et vous pouvez être sûr que la Chine n’a pas attribué les places au hasard dans ce sanctuaire de l’histoire chinoise, lors de l’un des événements les plus importants de ces dernières années.

Nous avons donc, à la droite et à la gauche du président Xi Jinping, le président Vladimir Poutine et le secrétaire général Kim Jong-Un, respectivement. Rien de surprenant (même si certains analystes euro-centriques ont malgré tout réussi à être surpris pour une raison ou une autre) : ce sont le principal partenaire géopolitique de la Chine à droite, et l’allié le plus ancien et le plus fidèle de la République populaire, respectivement.

Mais viennent ensuite les places d’honneur secondaires, et c’est là que cela devient intéressant. Le président Prabowo Subianto d’Indonésie d’un côté, le président Kassym-Jomart Tokaïev de l’autre. Ce sont des choix révélateurs, qui montrent sans aucun doute l’accent géopolitique de la Chine dans les années à venir.

Le Kazakhstan est un membre clé de l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ainsi que de l’OCS, et constitue un centre névralgique de l’Initiative "Ceinture et Route" reliant l’Est et l’Ouest de l’Eurasie. Il est également un important producteur de pétrole, de gaz, d’uranium et de terres rares.

L’Indonésie est un géant asiatique émergent, le poids lourd de l’ASEAN en Asie du Sud-Est, et elle est intrinsèquement liée aux routes commerciales maritimes dans l’important corridor stratégique entre l’océan Indien et le Pacifique en tant que « Pivot maritime mondial » – un concept avancé pour la première fois par le président Joko Widodo. L’Indonésie est aussi le plus grand producteur mondial de nickel. Et, ce qui n’est pas négligeable sur le plan du soft power, elle demeure le pays le plus peuplé du monde islamique.

En d’autres termes : un partenaire terrestre crucial et un partenaire maritime crucial, stratégiquement invités à la porte de la Paix céleste. Une représentation symbolique de l’Initiative "Ceinture et Route", en effet.

18:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, indonésie, kazakhstan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alexandre Douguine sur l’intégration de l’espace eurasien

Alexandre Douguine sur l’intégration de l’espace eurasien

Je pense que nous devons restructurer les relations avec les pays de l’espace post-soviétique, c’est-à-dire avec les entités séparatistes qui se sont détachées de notre grande puissance unifiée.

Son noyau est constitué de la Russie, de la Biélorussie et de l’Ukraine, et même ce noyau est actuellement en pleine tourmente. Les autres pays font également partie de ce même grand espace. Nous n’arrivons toujours pas à trouver le ton juste pour dialoguer avec eux. Peut-être cela n’est-il pas facile après ce que nous avons nous-mêmes fait dans les années 1990. Ce que nous avons fait était terrible.

Il nous faut regarder vers l’avenir et comprendre que nous devons adopter un autre style de relations. Je pense que nous devrions établir un algorithme clair pour chaque pays : comment exactement nous encourageons les gestes amicaux à notre égard, ce que nous considérons comme tels gestes, et comment nous réagissons aux insultes, offenses et attaques. Sans parler de la trahison ouverte.

Chaque pays nécessite une approche propre, mais il doit y avoir un système. Jusqu’à présent, nous avons agi de manière sporadique. Poutine négocie avec les dirigeants, puis tout est transmis à des parties inconnues et tout s’effondre commodément.

Actuellement, il y a des changements importants dans la partie organisationnelle de l’interaction avec l’étranger proche de notre côté. Je pense que c’est une excellente opportunité de passer du chaos au système.

Nous devons élaborer un plan stratégique d’intégration pour chaque pays. Analyser les fondements, évaluer les ressources, déterminer un calendrier. Nous devons rassembler nos terres. Assez de dispersion et de les regarder s’éloigner toujours davantage de nous, comme des plaques de glace.

Si nous voulons être un pôle dans un monde multipolaire, alors nous avons besoin de tous les pays post-soviétiques. Nous devons les rassembler et les transformer en une zone de prospérité commune.

Nous devons développer des méthodes pour réprimer toute manifestation de russophobie directe en temps réel. Il existe des milliers de façons d’exercer une influence. Nous en utilisons trois ou quatre, à peine. Nous devons établir des mécanismes d’intégration qui soient durables et efficaces.

Pour l’instant, à court terme, on pourrait dire que cela suffit. Mais dès que l’on élargit l’échelle, il devient évident que ce n’est absolument pas suffisant. Tout ce qui se passe avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Moldavie, et même le Kazakhstan (Dieu merci la Géorgie n’est pas en première ligne, mais à quel point c’est fiable et durable, encore une fois, il n’y a aucune garantie), est en fait une catastrophe de notre politique eurasienne. Cela ne devrait pas être ainsi. Tout doit être sérieusement changé.

C’est sur cela que les autorités travaillent à présent. Il était tout simplement impossible de retarder davantage.

Espérons que toutes les erreurs de calcul seront comprises, et que nous passerons à un travail systématique pour intégrer l’espace eurasien.

17:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, alexandre douguine, russie, eurasie, espace ex-soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Argentine, le tango triste de Javier Milei

Argentine, le tango triste de Javier Milei

L’économie ne décolle pas, les scandales le pénalisent et les péronistes relèvent la tête : simple coup d’arrêt ou début du déclin pour le président à la tronçonneuse?

par Giorgio Ballario

Source: https://www.barbadillo.it/124514-argentina-il-tango-trist...

À une semaine de la nouvelle du spectaculaire effondrement du président ultralibéral argentin Javier Milei lors des élections de la province de Buenos Aires, il vaut la peine d'émettre deux réflexions à froid. Malgré les liens étroits et la proximité culturelle entre les deux pays, la presse italienne s’intéresse généralement très peu à l’Argentine et ne s’en préoccupe que lorsque des dépêches internationales annoncent des nouvelles fracassantes, comme la défaite électorale de la semaine dernière. Puis c’est à nouveau le silence. La prochaine échéance sera le 26 octobre, date à laquelle les Argentins reviendront aux urnes pour renouveler la moitié du Parlement, un scrutin qui correspond peu ou prou aux « élections de mi-mandat » américaines.

Il s’agit d’élections très importantes, non seulement parce qu’elles permettent de « prendre le pouls » des électeurs deux ans après la présidentielle de 2023, mais aussi parce que Milei a, jusqu’à présent, gouverné sans majorité au Congrès, devant donc s’appuyer sur les parlementaires de centre-droit du PRO (de l’ex-président Macri), sur ce qui reste des radicaux, ainsi que sur des députés et sénateurs indépendants.

Si, le 26 octobre, son parti, La Libertad Avanza, remporte la mise, alors le président à la tronçonneuse pourra poursuivre les réformes draconiennes promises lors de la campagne électorale (elles avaient été jusqu’ici bloquées par le Parlement). En revanche, si la tendance observée dans la province de Buenos Aires – qui concentre à elle seule 40% de l’électorat argentin – se confirme, l’avenir de Milei s’annonce des plus compliqués.

Dans ce contexte complexe s’inscrit également la résurgence apparente du péronisme, qui, il y a deux ans à peine, avait subi une lourde défaite et qui aujourd’hui – du moins électoralement – semble s’être recomposé grâce à la coalition Fuerza Patria. Celle-ci a recollé les morceaux, masqué la crise d’identité de l’opposition et apaisé les vives rivalités politiques internes de ces dernières années.

La victoire lors des élections provinciales de Buenos Aires constitue un succès avant tout pour le gouverneur Axel Kiciloff (photo), 44 ans, économiste, à la tête de la province de 15 millions d’habitants depuis deux ans. Ancien dauphin de la double présidente Cristina Fernandez Kirchner, Kiciloff a su se forger un rôle autonome et apparaît désormais comme le candidat péroniste le plus sérieux pour la présidentielle de 2027. D’ailleurs, le gouverneur est aujourd’hui en conflit ouvert avec sa « mère » politique, qui préférerait voir son propre fils biologique, Maximo Kirchner – président du parti justicialiste de la province de Buenos Aires mais détesté par une grande partie des péronistes non progressistes – lui succéder.

Revenant au président Javier Milei, les raisons de la défaite de la semaine dernière sont multiples et font craindre pour le scrutin d’octobre. D’autant plus que les prétendus grands succès économiques accumulés par l’Argentine en deux ans de présidence sont bien plus apparents que réels, même si en Italie ses alliés politiques – de Fratelli d’Italia à Forza Italia – semblent l’ignorer. Certes, grâce à sa recette ultralibérale et à ses coupes dans les dépenses publiques, l’inflation a considérablement baissé (de 140 à 36%) et le déficit budgétaire est redevenu positif, mais une politique économique aussi rigoureuse a déprimé la consommation intérieure, nui à l’industrie nationale, réduit drastiquement les budgets de l’éducation et de la santé, et fait passer le taux de pauvreté de 41 à 53%.

Selon l’économiste Guillermo Oliveto, interrogé par le quotidien pro-gouvernemental Clarín, 70% des Argentins, autour du 20 du mois, n'ont plus d’argent et doivent renoncer à tout achat durant les derniers jours. « Ce sont des pauvres intermittents », observe Oliveto.

Par ailleurs, les coupes dans la dépense publique ont provoqué le licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires, mais la politique économique de Milei a également de lourdes répercussions sur le secteur privé, puisqu’au cours des deux dernières années, même les entreprises privées ont supprimé des emplois, soit 44.000 postes en moins, rien que dans la province de Buenos Aires.

En somme, le chômage commence aussi à augmenter, et ce phénomène, conjugué aux coupes dans les retraites, les allocations et les programmes sociaux, risque de déclencher une dangereuse bombe sociale. Selon une enquête récente, 65% des personnes interrogées déclarent que leur situation économique s’est détériorée au cours des six derniers mois. Parallèlement, Milei a obtenu un nouveau prêt de 20 milliards du Fonds monétaire international et les agences de notation commencent à douter de la stabilité du pays.

À cette situation économique fragile s’ajoute la chute de la popularité du président, également en raison des scandales qui l’entourent. D’abord, la promotion controversée, sur son profil officiel X, d’une cryptomonnaie qui s’est avérée être une escroquerie, faisant perdre de l’argent à des milliers d’épargnants.

Ensuite, plus récemment, une enquête sur un présumé réseau de pots-de-vin impliquant certains de ses proches et surtout sa sœur Karina, secrétaire générale de la présidence et pour beaucoup la véritable « femme forte » du gouvernement. Des enregistrements audio ont révélé que Diego Spagnuolo, ancien directeur de l’Agence des programmes sociaux pour personnes handicapées (Andis), a touché d’importants dessous-de-table sur des marchés publics, et que 3% étaient destinés à Karina Milei. L’indignation face à une affaire de spéculation sur le dos des personnes handicapées – alors même que le gouvernement Milei leur a déjà coupé de nombreux fonds – a été énorme, et il est possible que cela ait pesé sur les résultats électoraux des derniers jours.

Il y a enfin un sujet peu abordé dans la presse écrite mais omniprésent à la radio et à la télévision en ligne: l’incertitude sur l’état de santé du président. Depuis la campagne de 2023, des rumeurs courent sur la prétendue folie de Milei, rumeurs qu’il a lui-même alimentées en se faisant appeler « El loco » (= "Le Fou") et en multipliant les provocations: on se souvient qu’il a traité le pape François d’imbécile, de non présentable, de représentant du mal; qu’il a promis de faire sauter la banque centrale argentine; ou encore qu’il affirmait recevoir des ordres via une médium de son chien Conan, décédé des années plus tôt. On pensait à des excès de langage propres au personnage et à l’adrénaline de la campagne, mais même après son arrivée à la Casa Rosada, Milei a continué à donner des signes d’instabilité mentale, au point que certains adversaires politiques le qualifient explicitement de « schizophrène » et mettent en doute sa capacité à présider la nation.