jeudi, 13 novembre 2025

L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique

L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

L’UE parle d’« autonomie stratégique » – mais la réalité est différente : l’Europe est enfermée dans une spirale d’endettement qui paralyse sa capacité d’action géopolitique.

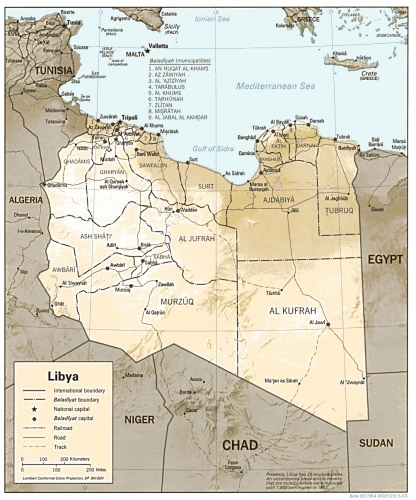

C’est ce que souligne l’économiste Paweł Tokarski (de la Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP (https://www.swp-berlin.org/publikation/die-eu-im-fiskal-geopolitischen-teufelskreis) - photo) dans sa nouvelle analyse : « L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique ».

C’est ce que souligne l’économiste Paweł Tokarski (de la Stiftung Wissenschaft und Politik - SWP (https://www.swp-berlin.org/publikation/die-eu-im-fiskal-geopolitischen-teufelskreis) - photo) dans sa nouvelle analyse : « L’UE dans un cercle vicieux fiscal et géopolitique ».

Auto-entraves structurelles

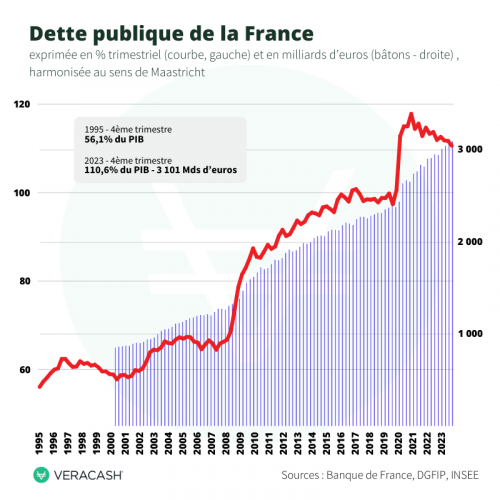

Tokarski montre que la hausse de la dette publique en Europe n’est pas un phénomène de crise, mais une conséquence structurelle du système lui-même.

- Sociétés vieillissantes

- Croissance de la productivité stagnante

- Une classe politique qui préfère redistribuer plutôt que réformer

- Le résultat : d’ici 2040, un ratio d’endettement de 130 % du PIB menace – dans une Union dont le pacte de stabilité est déjà aujourd’hui de facto suspendu.

- Tokarski qualifie cela de « cercle vicieux » : le manque d’espace fiscal affaiblit la puissance géopolitique, mais la faiblesse géopolitique oblige à de nouvelles dépenses.

Le prix des illusions

L’UE tente de financer simultanément quatre objectifs incompatibles :

- La militarisation et la montée en puissance – avec des centaines de milliards pour les projets « European Defence » et « Readiness 2030 »

- Les subventions industrielles – pour suivre le rythme de la Chine et des États-Unis

- La transition énergétique – coûteuse, mais politiquement indispensable

- Le soutien à l’Ukraine – un véritable tonneau des Danaïdes

- Mais chacun de ces postes consomme des crédits dont la charge d’intérêts double ou triple. Conséquence: la montagne de dettes européenne croît de façon exponentielle – sans croissance pour la soutenir.

- Ce n’est plus une politique conjoncturelle, mais bel et bien de l’autodestruction.

Géopolitique de la dette

Contrairement aux États-Unis ou à la Chine, l’Europe ne dispose pas d’une machine souveraine à endettement.

L’UE ne peut pas émettre une monnaie de réserve mondiale que tout le monde doit acheter.

Son marché de capitaux est fragmenté, la responsabilité politique partagée, la BCE piégée entre feu fiscal et orthodoxie monétaire.

Tokarski met en garde: si l’Allemagne perd son rôle de pourvoyeur de stabilité, qu'elle détenait antérieurement, la prochaine crise de l’euro serait non seulement économique, mais aussi dévastatrice sur le plan géopolitique.

Car alors, l’Europe n’aurait plus de filet de sécurité crédible – ni économiquement, ni politiquement.

Le risque implicite

Ce que Tokarski évoque à peine, c’est la bombe à retardement:

La confiscation planifiée des actifs russes compromet la confiance dans le système financier européen.

Si la zone euro commence à exproprier les réserves souveraines d’autres États, elle envoie un signal clair au Sud global :

« Votre argent n’est pas en sécurité chez nous. » En ce faisant, l’UE risque de détruire ses derniers « actifs durs » – l’euro et la confiance dans l’État de droit.

En conclusion

L’Europe doit faire un choix :

- Soit une consolidation structurelle, une réduction de la bureaucratie, un recul du militarisme idéologique,

- Soit un état d’exception permanent – financier, politique, moral.

Un continent qui brûle ses ressources pour l’armement, les subventions et la politique extérieure symbolique, perd sa capacité à exercer une véritable souveraineté.

En résumé

L’UE a commencé à hypothéquer son avenir pour préserver le statu quo. Mais ceux qui contractent des dettes perdent leur liberté – tant sur le plan extérieur qu’intérieur.

Et si l’euro devient un instrument politique plutôt qu’une monnaie stable, l’Europe n’assistera pas à une renaissance, mais à la naissance d’un empire militarisé et technocratique, dont le pouvoir repose sur la dette et la peur.

18:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Venezuela et la loi du plus fort - Seul le pouvoir garantit la liberté

Le Venezuela et la loi du plus fort

Seul le pouvoir garantit la liberté

Constantin von Hoffmeister

« La sociologie est un problème biologique et les nations sont des troupeaux de bétail. »

— Ragnar Redbeard, Might Is Right (1890)

Note de la rédaction : l’auteur de cet article raisonne en termes de puissance, de proximité spatiale et évoque la doctrine de Monroe, laquelle autoriserait, sans limites aucunes, les Etats-Unis à agir d’autorité dans l’espace ibéro-américaine et, a fortiori, dans les Caraïbes. Ce raisonnement a peut-être été accepté en Europe, même par des auteurs tels Carl Schmitt ou Karl Haushofer : il n’empêche que l’Europe, par le truchement de l’Espagne et de l’Allemagne (car les conquistadores du Venezuela et du bassin de l’Orénoque étaient des Allemands au service de l’Espagne), dispose d’un droit d’aînesse dans cette région qui lui permet d’y contester l’unilatéralisme américain, au nom de l’hispanité, du catholicisme ou de la lutte contre les dérives calvinistes exportées dans le « Nouveau Monde » (ou « Hémisphère occidental ») ou de la lutte contre la piraterie caribéenne (dont les prétentions américaines sont, en quelque sorte, les héritières). Quoiqu’il en soit, il est exact, comme le souligne l’auteur avec emphase, que la puissance réelle et atomique demeure déterminante mais deux choses me semblent devoir être soulignées : l’acceptation tacite de cette puissance que l’on ne peut contrer ne doit nullement conduire à une acceptation de principe, surtout si la puissance de l’hémisphère occidental perpétue sa détestable pratique d’intervenir dans les affaires du Vieux Monde et d’occuper des bases dans les mers intérieures de celui-ci.

* * *

Le Venezuela reste un État dépendant car il ne dispose pas du garant ultime de la souveraineté: les armes nucléaires. Dans le monde moderne, le pouvoir repose sur la dissuasion, et la dissuasion nécessite la capacité de détruire. Sans cela, une nation ne peut être considérée comme égale. La doctrine Monroe régit toujours l'hémisphère occidental. Elle définit le territoire non pas par la loi, mais par la hiérarchie. Dans ce système, le Venezuela existe dans la sphère américaine, où chaque mouvement est toléré ou puni selon les besoins de Washington. Les réserves de pétrole, le commerce et l'idéologie n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la capacité à résister à la pression, et le Venezuela n'en a pas.

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La réalité de la multipolarité est darwinienne. Les États-civilisations rivalisent comme les espèces rivalisent, et la survie appartient à ceux qui s'adaptent grâce à leur force. Ragnar Redbeard (alias Arthur Desmond - photo) a écrit que « la force fait le droit », et sa formule brutale s'applique toujours. La rhétorique de l'« indépendance » n'est qu'une façade. Derrière elle se cache le pouvoir brut: missiles, alliances et ressources mobilisées pour la guerre. Les dirigeants vénézuéliens parlent de « socialisme » et de « souveraineté », mais ils dépendent des autres pour leur protection. Ils comptent sur la Russie ou la Chine pour faire pression sur les États-Unis, mais cette dépendance ne fait que confirmer leur subordination. La multipolarité crée de nouveaux maîtres, pas la libération. Il remplace un empire par plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'équilibre.

La vision de Carl Schmitt reste la plus juste: la souveraineté est le pouvoir de décider en temps de crise. Le Venezuela ne peut pas décider. Les choix du pays sont dictés par des puissances plus fortes. La multipolarité darwinienne fonctionne comme une loi tacite de la nature. Elle impose l'ordre par la proximité et la force. Dans cet ordre, les petits États vivent sous une indépendance conditionnelle: ils sont libres d'agir tant que leurs actions ne menacent pas la hiérarchie. La multipolarité, en ce sens, n'est pas une promesse d'égalité, mais une reconnaissance de l'inégalité permanente. Il s'agit d'un système mondial de souverainetés inégales, où seules les puissances nucléaires sont véritablement libres.

La doctrine Monroe fonctionne comme la loi métaphysique de l'hémisphère occidental: un nomos de l'ordre enraciné dans la force et la distance. À l'intérieur de son périmètre, les petits États possèdent une liberté déléguée, autorisés à agir uniquement dans les limites tracées par l'hégémon régional (les États-Unis). La multipolarité se révèle non pas comme un équilibre, mais comme une stratification: une hiérarchie planétaire dans laquelle la décision est l'apanage du souverain et l'obéissance le destin des autres. Pour les États-Unis, tout mouvement de la Russie ou de la Chine dans l'hémisphère occidental brise le nomos qu'ils gardent ; l'architecture du pouvoir ne tolère aucune présence rivale dans sa sphère d'influence.

13:31 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, doctrine de monroe, actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 novembre 2025

Le Celtisme comme voie géopolitique pour l’Espagne: critique marxiste du castillanisme, du sionisme pro-Yankee et de la colonisation woke

Le Celtisme comme voie géopolitique pour l’Espagne: critique marxiste du castillanisme, du sionisme pro-Yankee et de la colonisation woke

Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2025/11/el-celtismo-como-via-geopolitica-para.html

Introduction

L’Espagne se trouve à un carrefour géopolitique qui exige une révision profonde de ses fondements stratégiques. Après avoir été un empire, l’Espagne a voulu se constituer en État-nation à partir du XVIIIe siècle, mais ses élites (rentiers, parasites, indolents) se sont montrées incapables de mener à terme ce processus. Le castillanisme, compris comme la centralisation politique et culturelle des Espagnes autour de la Castille, a historiquement été présenté comme l’axe structurant de la nation. Cependant, cette vision s’est avérée être un obstacle au développement d’une politique extérieure autonome et multipolaire.

Dans le présent essai, une alternative est proposée: le celtisme et l’atlantisme comme vecteurs d’une nouvelle géopolitique espagnole, en accord avec les idées de Xaviel Vilareyo (1967-2015) (photo), Carlos X. Blanco et d’autres penseurs qui revendiquent une Espagne à la fois tournée vers l’Atlantique et, simultanément, alignée sur le projet euro-asiatique. La façade atlantique de l’Europe doit devenir la frontière d’un futur Empire eurasiatique basé sur le socialisme et le respect des identités des peuples européens. L’heure de l’État-nation arrive, et l’intégration de celui-ci dans un grand pôle de pouvoir rivalisant avec l’Anglosphère ne peut plus attendre.

Le Castillanisme comme erreur géopolitique

Le castillanisme a promu une vision monolithique de l’Espagne, ignorant les réalités culturelles et géohistoriques de ses régions périphériques. Cette centralisation a affaibli la capacité de l’Espagne à agir comme puissance régionale et a facilité sa subordination à des intérêts étrangers, notamment ceux des États-Unis et de leurs alliés. Sur le plan géopolitique, le castillanisme a empêché la constitution d’une politique multipolaire, en accord avec les intérêts de l’Eurasie. Le castillanisme et son dérivé, l’andalousisme, ont privilégié l’orientation méridionale de l’État (l’“arc” méditerranéen, tracé depuis un centre, Madrid). La domination de l’économie méditerranéenne (d’abord agricole-capitaliste, aujourd’hui touristique) est excessive. Le Nord-Ouest de la péninsule, est plus celto-germanique, et, à la fois, le noyau fondateur des Espagnes (au départ du Royaume des Asturies), mais est devenu une périphérie fortement sous-développée.

Celtisme et atlantisme comme alternative stratégique

Des auteurs comme Vilareyo et Carlos X. Blanco ont revendiqué le celtisme comme un moyen de reconnecter l’Espagne à ses racines atlantiques. Cette vision n’est pas uniquement culturelle, mais profondément géopolitique : elle implique une réorientation vers l’Atlantique Nord, une alliance avec les peuples celtiques (Irlande, Écosse, Bretagne, Galice, Asturies) et une rupture avec l’axe anglo-saxon dominé par Londres et Washington. Le celtisme propose une Espagne décentralisée, plurielle et capable de s’intégrer dans un bloc euro-asiatique. L’océan Atlantique est aussi le pont qui relierait l’Eurasie (avec son cœur, la Russie) et l’autre pôle de pouvoir possible (et nécessaire): l’Amérique ibérique. De cette façon, il serait possible d’articuler un Atlantique libre des pirates anglo-saxons : un océan sécurisé pour l’Eurasie et l’Hispanité. Réactiver le celtisme politique (et pas seulement culturel) est le renforcement nécessaire de l’Hispanité Géopolitique et l’instrument indispensable pour fracturer la domination anglo-saxonne en Occident.

Connexions avec la pensée d’Alexandre Douguine

Alexandre Douguine, théoricien de la géopolitique eurasienne, a défendu la multipolarité comme alternative au mondialisme libéral anglo-saxon. Sa proposition d’un Empire euro-asiatique trouve un écho dans le celtisme, qui prône également le régionalisme et la désintégration de structures étatiques artificielles comme le Royaume-Uni, une “Union” qui, comme celle souhaitée par les jacobins madrilènes et castillanistes, est artificielle: dans les îles vivent Écossais, Gallois, Irlandais et même des Celtes d’Angleterre. Dans son livre “Fondements de Géopolitique”, cette observation apparaît clairement. Douguine considère que la fragmentation des pouvoirs atlantiques est une condition nécessaire à l’émergence de pôles civilisateurs autonomes, comme celui de l’Eurasie centrée sur Moscou, coordonnée avec l’Europe occidentale par un axe Lisbonne-Paris-Berlin-Moscou.

Le Tiers-Mondisme marxiste et les théories de la dépendance

Les théories de la dépendance, développées par des auteurs comme André Gunder Frank et Samir Amin, soutiennent que le sous-développement résulte d’une insertion inégale des pays périphériques dans le système capitaliste mondial. Cette approche militante et révolutionnaire fut initialement pensée pour l’Amérique latine, l’Afrique et d’autres périphéries du monde dont le sous-développement fut délibérément provoqué par l’Occident opulent et hyper-développé (Europe, USA, Japon). Le celtisme, en revendiquant des régions historiquement marginalisées de l’Europe même, s’aligne sur cette critique. La décentralisation et le régionalisme peuvent être vus comme des formes de résistance face à la logique centre-périphérie imposée par le capitalisme global. Que les nationalistes galiciens et asturiens actuels, ou que la gauche abertzale basque, soient, actuellement, un bastion de l’idéologie “woke”, les éloigne de leur véritable et essentiel projet: contribuer à la construction d’un Empire eurasiatique par l’Espagne, ce fameux État-nation défaillant. La main noire de l’Anglosphère se perçoit dans les mouvements identitaires de gauche dans le nord de l’Espagne. Peut-être leur financent-ils et les manipulent-ils comme des marionnettes.

Dissolution du Royaume-Uni et régionalisme en France et en Espagne

Le Royaume-Uni a été historiquement l’un des principaux instruments du pouvoir anglo-saxon. Sa dissolution — par l’indépendance de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord — serait un coup stratégique à l’encontre du bloc atlantique. En France et en Espagne, l’éveil des régionalismes (Bretagne, Occitanie, Galice, Asturies, Pays Basque) peut contribuer à la construction d’une Europe des régions, plus ouverte à l’influence eurasiatique et moins dépendante de Bruxelles et de Washington.

Critique du sionisme pro-Yankee de Vox

Vox représente une droite nationaliste qui, paradoxalement, s’aligne avec les intérêts du sionisme international et de l’impérialisme américain. Sa défense d’Israël et son hostilité envers la Russie et la Chine révèlent une subordination idéologique qui contredit tout projet de souveraineté nationale. Cette posture empêche l’Espagne de s’intégrer dans l’axe euro-asiatique et perpétue son rôle de satellite de Washington. Le reste des forces du Régime du 78 (R78), c’est-à-dire toute la partitocratie espagnole gonflée et hypertrophiée après la mort de Franco, est financée et prostituée plus ou moins par le Pouvoir Sioniste Mondial (voir le blog du professeur A. Piqueras).

Colonisation culturelle woke dans la gauche

Les gauches espagnoles ont été colonisées par un agenda culturel “woke” qui, loin d’émanciper, reproduit les valeurs du libéralisme anglo-saxon. L’obsession pour les identités fragmentées, le langage inclusif et la moralisation de la politique ont détourné l’attention des problèmes structurels: dépendance économique, perte de souveraineté et dépaysement culturel. Cette colonisation empêche l’émergence d’une gauche véritablement anti-impérialiste et euro-asiatique. Des idées marxistes intéressantes, comme celles de Santiago Armesilla ou Yesurún Moreno, qui bénéficient d’approches géopolitiques puissantes (Schmitt, Donoso Cortés, Gustavo Bueno, Douguine), souffrent néanmoins d’un certain jacobinisme castillano-centrique, et d’une insensibilité pour les problématiques régionales.

Proposition géopolitique alternative pour l’Espagne

L’Espagne doit donc abandonner le castillanisme et l’atlantisme anglo-saxon pour embrasser un atlantisme celtique et une intégration euro-asiatique. Cela implique :

- Revendiquer les cultures périphériques comme moteurs de souveraineté.

- Établir des alliances avec les régions celtiques et euro-asiatiques.

- Se dissocier de l’OTAN et de l’axe Washington-Tel Aviv.

- Promouvoir une politique extérieure multipolaire et souverainiste.

Conclusion

Le futur géopolitique de l’Espagne passe par une rupture avec le castillanisme et une ouverture vers l’Atlantique celtique et l’Eurasie. Cette vision, partagée par des penseurs tels que X. Vilareyo, Carlos X. Blanco, Robert Steuckers et Alexandre Douguine, offre une alternative réelle à la domination anglo-saxonne et à la colonisation culturelle libérale. Seule une reconfiguration profonde de son identité géopolitique permettra à l’Espagne de retrouver sa souveraineté et de jouer un rôle pertinent dans le monde multipolaire qui se construit.

16:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, espagne, affaires européennes, celtisme, castillanisme, atlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les résultats scolaires en Allemagne sont en chute libre

Les résultats scolaires en Allemagne sont en chute libre

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Dans le cadre d'une stratégie globale de suivi de l'enseignement, l'Allemagne examine régulièrement dans quelle mesure les objectifs de compétence dans l'enseignement sont atteints dans les différents Länder de la République fédérale. À cette fin, l'IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – Institut pour le développement de la qualité dans l'enseignement) de l'université Humboldt de Berlin publie chaque année des rapports. Les résultats de l'IQB-Bildungstrend 2024 viennent d'être présentés.

Cette nouvelle étude annuelle révèle qu'un élève sur trois dans l'enseignement secondaire n'atteint même pas les normes éducatives minimales. Les résultats des élèves des écoles allemandes ont chuté de manière spectaculaire en 2024 – ils n'étaient déjà pas brillants ces dernières années, selon le journal allemand Bild-Zeitung, qui a pu consulter les résultats. Sur les 38.000 élèves testés dans l'enseignement secondaire, 34% n'ont même pas atteint les normes éducatives minimales.

Retard linguistique et mesures liées au coro navirus

Par rapport aux résultats d'études précédentes menées en 2012 et 2018, on constate une baisse spectaculaire des performances scolaires, selon l'étude. Environ 9% des élèves de dernière année du secondaire n'atteindraient même pas les normes minimales requises pour obtenir leur diplôme, selon cette étude IQB-Bildungstrend. L'étude a examiné l'évolution des résultats dans les matières suivantes: mathématiques, biologie, physique et chimie.

25% des élèves échouent en chimie (+ 9 points de pourcentage), 24% en mathématiques, 16% en physique et 10% en biologie (+ 5 points de pourcentage).

Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux retards linguistiques et aux mesures liées au coronavirus. Selon cette enquête annuelle sur la qualité de l'enseignement, les enfants issus de l'immigration, qui obtiennent des résultats nettement inférieurs à ceux de leurs camarades allemands dans les matières scientifiques, restent un problème important. Mais, fait remarquable, les élèves allemands dans leur ensemble enregistrent également une baisse de leurs résultats. Afin de compenser les désavantages des enfants issus de l'immigration, les chercheurs demandent instamment une amélioration de l'enseignement linguistique pour les nouveaux arrivants.

Les mesures liées au coronavirus, et en particulier la fermeture obligatoire des écoles, ont également eu des conséquences néfastes, selon les chercheurs. Les écoles de Brême, de Hesse, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre obtiennent les plus mauvais résultats dans cette étude IQB-Bildungstrend 2024. Un signe supplémentaire des limites de la politique migratoire. Le fameux slogan de Merkel « Wir schaffen das » (Nous y arriverons) sonne de plus en plus faux...

Petit ajout :

« En 2016, je suis venu en Allemagne pour commencer mon doctorat. À l'époque, l'Allemagne était un bastion de la science et de la technologie. Et aujourd'hui, en l'espace de seulement 9 années, j'ai eu l'incroyable opportunité de voir comment un pays du Premier Monde, qui était en passe de devenir une puissance mondiale, s'est systématiquement détruit par une série de mauvaises décisions politiques, qui avaient toutes pour but de l'affaiblir. Toutes ces mesures et décisions autodestructrices ont un point commun : elles ont toutes été prises par une poignée de millenials aisés des grandes villes, des millenials qui se sentent moralement supérieurs et qui voudraient en fait être félicités pour leur « bonne conduite ». Il est fou de voir comment le narcissisme de quelques individus peut détruire tout un pays. D'une certaine manière, je compatis particulièrement avec les Allemands travailleurs et ambitieux, surtout ceux qui ont travaillé dur pour construire le pays et qui doivent maintenant le voir ruiné par une bande de salauds suffisants et arrogants », déclare Mayukh Panja, astrophysicien, sur X le 26 octobre 2025.

L'Allemagne était autrefois le moteur économique de l'Europe (occidentale) et est le principal partenaire économique de la Flandre.

14:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, éducation, europe, actualité, affaires européennes, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Information et opinion

Information et opinion

par Georges Feltin-Tracol

Pour cette année 2025, la chaîne publique d’information en continu, France Info, a réalisé une campagne audio-visuelle sur les antennes du service public dans laquelle elle spécifiait que «l’information n’est pas une opinion». Par ce slogan simpliste, tout indiquait à la mystification de masse.

En effet, distinguer l’information de l’opinion relève du sophisme. Le journaliste, qu’il travaille pour un imprimé, une radio ou une télévision, sélectionne toujours et hiérarchise les faits que les agences de presse lui déversent en permanence. Sur les injonctions de son rédacteur en chef, de la conférence de rédaction ou de ses propres convictions, il trie dans le flot de l’actualité. Le journaliste choisit une information qui prend alors une certaine valeur informationnelle si, par exemple à la télévision, il met cette nouvelle en titre principal ou à la fin du JT. Il paraît difficile qu’un journal proclame en Une que les pompiers ont récupéré de la cime de l’arbre le chat de Mme Michu.

Le journaliste passe toujours au tamis les informations. La neutralité des faits n’existe pas. La façon dont elles sont présentées exprime inévitablement une opinion. La loi française sur l’audiovisuel proscrit les chaînes d’opinion. Bien des détracteurs de CNews considèrent qu’elle est une chaîne d’opinion hors-la-loi. On remarquera que Radio Courtoisie, diffusée sur les ondes hertziennes en Île-de-France et en Normandie, se définit comme la « radio de toutes les droites » et déroge en tant que radio d’opinion à cet interdit lamentable.

La montée en puissance des télévisions, des radios et des périodiques imprimés liés à l’ensemble de Vincent Bolloré – ce qu’on appelle la « Bollorosphère » - inquiète les belles âmes de gauche. Même s’il y aurait beaucoup de critiques et de réserves à apporter à ce système médiatique polarisé par CNews, cette inquiétude palpable n’en demeure pas moins une grande source de satisfaction.

Libération des 18 et 19 octobre dernier publiait un supplément consacré au festival « Les 24 h de Libé » parrainé par le Parlement européen, le haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU, la Fondation Jean-Jaurès, proche du groupusculaire PS, et… France Info ! Dans ce cahier spécial figurait une contribution de Julia Cagé. Professeur d’économie à Sciences-Po Paris, experte en économie médiatique, récipiendaire en 2023 du prix du meilleur jeune économiste de France, membre du conseil d’administration de l’Agence France-Presse et présidente depuis 2020 de la Société des lecteurs du Monde, elle estime que « la bataille démocratique est devenue une bataille de l’information ». Mélangeant chaînes télé et réseaux sociaux, elle juge « urgent de mieux réguler ces réseaux et de prendre à bras-le-corps le problème de la désinformation ». Le mardi 28 octobre, Emmanuel Macron a lui aussi appelé à réglementer Internet, c’est-à-dire à le censurer.

Prônant la parité sociale sur les listes des candidats (inscrire par exemple 6% d’ouvriers ou 2% d’agriculteurs), oubliant que des corporatistes du XIXe siècle proposaient déjà cette composition afin d’accroître le caractère conservateur du suffrage universel, Julia Cagé refuse que « la réponse aux médias d’opinion [soit] davantage de médias d’opinion. Or c’est exactement l’inverse qu’il nous faut à garantir les conditions de production d’une information comme bien public, socle indispensable au bon fonctionnement du débat public ». Traduction de la novlangue : il devient impératif de sidérer la population, de modeler ses émotions et de la transformer en hilotisme wokisé.

Il va de soi que Julia Cagé (photo) conjure de « plus que jamais protéger le pluralisme et mettre en place des régulations garantissant l’indépendance des journalistes ». Le fameux pluralisme revendiqué cache en fait un entre-soi endogamique qui ne favorise que des débats convenus entre mondialistes et cosmopolites. À quand une confrontation à grande heure d’écoute entre l’économiste - lauréat du Prix Lyssenko 2015 - Thomas Piketty, par ailleurs époux de Julia Cagé, et son disciple, l’économiste Gabriel Zucman, le gars qui veut taxer quiconque aurait au moins un euro dans la poche ? On cherche à égarer l’opinion.

Très révélateur sur ce point est l’article de Grégory Marin dans L’Humanité Magazine du 30 octobre au 5 novembre 2025. Ce journaliste dénonce bien sûr sur quatre pages l’«Offensive brune sur l’audiovisuel public»! Il souffre que le service public soit contraint d’inviter régulièrement les élus du RN et de l’UDR, « quitte – écrit-il – à heurter la sensibilité de nombreux auditeurs ». On sort un nouveau prétexte, celui de la sensibilité. A-t-il pensé à la sensibilité des contribuables exaspérés qui financent les associations favorables à l’immigration de masse ou qui font la promotion du gendérisme et d’autres lubies arc-en-ciel ? Le journaliste de L’Huma Mag se désole que ces invitations soumises au temps de parole de l’opposition se fasse au « nom d’un “ pluralisme ” amputé de son aile gauche ». Ah bon ? Il déplore en réalité l’absence médiatique du NPA – Anticapitaliste, de Révolution permanente ou de l’Union communiste libertaire. C’est aussi le cas pour Florian Philippot des Patriotes qui ne peut venir en plateau ou en studio qu’une fois par trimestre. Vous avez dit démocratie ?

Grégory Marin n’accepte pas que « les chaînes publiques embauchent même chez “l’ennemi”», à savoir les ultra-identitaires et super-nationalistes-révolutionnaires intégraux Alexandre Devecchio, Paul Melun et Nathan Devers! Il se scandalise qu’à l’occasion du second tour de la présidentielle du 8 avril 2022, sur dix-sept chroniqueurs invités à la soirée électorale de France 2, «six œuvraient pour des médias estampillés à l’extrême droite». Mais qui les estampille de cette étiquette supposée infamante sinon leurs détracteurs les plus zélés?

Comment L’Humanité, groupe subventionné à hauteur de plusieurs millions d’euros par an, ose-t-il faire la leçon à l’opinion publique ? En ces temps de disette budgétaire, il serait temps d’arrêter le détournement de l’argent public vers des entreprises déficitaires de formatage de l’opinion. Cela ne rétablirait pas l’équilibre des finances, mais ce serait un signe fort bienvenu d’autant que des titres de presse tels Rivarol, Synthèse nationale, Réfléchir et Agir, Livr’Arbitres et Terre et Peuple Magazine ne vivent que par leurs abonnés. Exister sans la moindre subvention est possible à condition de le vouloir et d’appliquer une stricte rigueur comptable.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 173, mise en ligne le 9 novembre 2025 sur Radio Méridien Zéro.

12:52 Publié dans Actualité, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, presse, opinion, actualité, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Étude du DIW: le risque de pauvreté en Allemagne est fortement déterminé par l'immigration

Étude du DIW: le risque de pauvreté en Allemagne est fortement déterminé par l'immigration

Peter W. Logghe

Quelle: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

L'Allemagne compte plusieurs instituts économiques faisant autorité, tels que le Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW - Institut allemand de recherche économique). Une étude récente du DIW montre qu'environ deux migrants sur trois en Allemagne sont exposés au risque de pauvreté. L'une des causes est sans aucun doute l'échec de l'intégration sur le marché du travail allemand. Mais il y a plus. L'étude montre également l'ampleur du risque de pauvreté en Allemagne en général et dans les communautés de migrants.

Deux tiers des personnes issues de l'immigration en Allemagne sont pauvres ou exposées au risque de pauvreté. L'étude, qui portait sur les inégalités de revenus et les risques de pauvreté, a été publiée à la mi-octobre et a fait l'objet de commentaires détaillés dans le Süddeutsche Zeitung. « Lorsque ces personnes (c'est-à-dire les migrants) exercent une activité professionnelle, il s'agit généralement d'emplois moins bien rémunérés, de postes à temps partiel et de mini-jobs », explique Markus Grabka, chercheur au DIW.

25 % des migrants vivent dans la pauvreté

Dans son étude, M. Grabka souligne que le risque de pauvreté en Allemagne est fortement influencé par la question de l'immigration. Au cours des 15 dernières années, la situation financière et économique des personnes issues de l'immigration a très peu évolué.

Si 12 à 13% des Allemands de souche sont exposés au risque de pauvreté, ce pourcentage est nettement plus élevé chez les migrants. En 2020, environ 70% des migrants vivaient sous le seuil de pauvreté.

En Allemagne, ce seuil est atteint lorsqu'une personne dispose de moins de 60% du revenu moyen des ménages. Pour quelques-uns, ce seuil est fixé à 1419 euros nets par mois pour l'année 2022. Selon le DIW, 63,7% des migrants avaient un revenu inférieur à ce seuil. Grabka affirme toutefois que depuis 2020, le risque de pauvreté chez les migrants a diminué, car un certain nombre d'entre eux parviennent à intégrer le marché du travail. Il estime néanmoins que le retard reste très important.

La question est de savoir si l'Allemagne a vraiment intérêt à accueillir encore plus de pauvreté dans le pays. Ce n'est pas bon pour les migrants (vu le risque de pauvreté), ce n'est pas bon pour l'État providence allemand et ce n'est pas bon pour les Allemands eux-mêmes.

12:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, pauvreté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 08 novembre 2025

Les États-Désunis d’Amérique – ou comment Gaza s’installe à Manhattan

Les États-Désunis d’Amérique – ou comment Gaza s’installe à Manhattan

Par @BPartisans (Telegram)

Il fallait oser: comparer New York à Londres, et les urnes municipales à des missiles. Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, vient de le faire — sans trembler. Dans une déclaration digne d’un trailer de film post-apocalyptique, il a exhorté les Juifs à quitter New York, “désormais entre les mains d’un partisan du Hamas”.

L’avertissement est solennel: la métropole autrefois symbole de liberté deviendrait le théâtre d’une “guerre des communautés”, où les slogans “Free Palestine” remplaceraient les “I love NY”.

Quand la fracture communautaire devient une ligne de front

Depuis l’élection du nouveau maire, Zohran Mamdani, d’origine indienne et musulmane pratiquant, la rhétorique a viré à la panique. Les talk-shows conservateurs crient à l’infiltration islamiste, tandis que les démocrates répondent que la démocratie américaine est par essence inclusive.

Mais l’inclusion a ses limites : elle devient inflammable lorsque le Moyen-Orient débarque en cortège électoral dans le Bronx.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) notait déjà en octobre que “les tensions ethniques et religieuses, exacerbées par le conflit israélo-palestinien, représentent un risque accru de violences communautaires sur le territoire américain” (Department of Homeland Security, Bulletin Octobre 2025).

Et le FBI ajoute, dans son rapport semestriel sur les crimes haineux, que les incidents à caractère antisémite ont augmenté de 38% depuis le début du conflit de Gaza en 2024 (FBI Hate Crime Statistics, 2025).

Autrement dit: le cocktail identitaire new-yorkais, déjà chargé en tensions raciales et sociales, n’avait pas besoin d’un détonateur importé de Tel-Aviv.

Trump, le pyromane moral

Mais il fallait un chef d’orchestre à cette dissonance américaine — et il s’appelle Donald Trump.

Le président a réaffirmé en conférence de presse, le 2 novembre, son “soutien total et inconditionnel à Benjamin Netanyahu et à la défense du peuple juif contre le terrorisme mondial”.

Il a ajouté que “les ennemis d’Israël sont les ennemis de l’Amérique” (White House Briefing, 2 Nov 2025).

Cette phrase, taillée pour galvaniser sa base évangélique et pro-israélienne, sonne comme une déclaration de guerre à une autre partie de l’Amérique : celle des communautés musulmanes, afrodescendantes et latino, qui voient dans cette politique un alignement aveugle et dangereux.

À Dearborn, Minneapolis et Brooklyn, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient, et les contre-manifestations aussi.

Résultat : les États-Unis sont en train d’importer le conflit du Proche-Orient — version domestique.

Vers une guerre civile importée ?

Des analystes de la Brookings Institution alertent : “Le risque d’un affrontement communautaire majeur aux États-Unis est aujourd’hui plus élevé qu’à aucun autre moment depuis 1968.”

Les lignes de fracture ne sont plus politiques mais religieuses, ethniques, idéologiques — et elles coupent l’Amérique en deux villes ennemies : New York et Dallas, Gaza et Jérusalem.

Dans ce climat, l’appel d’Amichai Chikli prend une dimension prophétique: il ne s’adresse pas seulement à la diaspora, mais à un pays au bord du vertige.

Son message pourrait se lire ainsi : “Quittez New York avant qu’elle ne quitte l’Amérique.”

L’ironie finale

L’ironie, bien sûr, c’est que cette guerre civile “probable” serait le fruit du même messianisme moral qui prétend défendre la liberté.

Trump veut “sauver Israël” à coups de tweets patriotiques, mais il risque de mettre le feu à la dernière grande Babel de la planète.

La démocratie américaine, jadis vantée pour sa capacité à fondre les identités, ressemble de plus en plus à un champ de bataille idéologique où chacun revendique sa propre version du Prophète — ou du Messie.

“Les civilisations ne meurent pas sous les bombes : elles meurent quand leurs habitants importent les bombes dans leurs cœurs.”

— Alexis de Tocqueville, revisité par la réalité américaine, 2025.

@BPARTISANS

13:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, new york, états-unis, conflit israélo-palestinien |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

France, bienvenue dans la quatrième dimension

France, bienvenue dans la quatrième dimension

(ou comment un ministre français redéfinit la gravité — sans peser ses mots)

Par @BPartisans (Telegram)

« Poutine est en échec militairement, politiquement comme économiquement », a solennellement déclaré Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l’Europe, devant la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Une phrase si audacieuse qu’elle aurait mérité d’être prononcée depuis la Station spatiale internationale : car pour y croire, il faut vraiment flotter en apesanteur.

Bienvenue dans la Quatrième Dimension diplomatique

Dans cette France parallèle, les ministres ne décrivent pas la réalité — ils la conçoivent, la projettent, l’impriment en 3D et la diffusent en Dolby Surround.

Pendant que le FMI prévoit une croissance russe supérieure à celle de la zone euro en 2025 (+2,6 % contre +1,3 %, selon les World Economic Outlook d’octobre 2025), le ministre français explique que Moscou « s’effondre ».

Il n’a simplement pas précisé où : peut-être dans les fantasmes de Bercy.

Les sanctions ? Elles « asphyxient » la Russie, assure Paris.

Sauf que, selon Bloomberg Economics (septembre 2025), les recettes d’exportation russes ont atteint 433 milliards de dollars en 2024, tirées par l’énergie et les métaux — pendant que la France, elle, atteignait un déficit commercial record de 118 milliards d’euros (Douanes françaises, rapport 2024).

Mais rassurons-nous : le Kremlin tremble… de rire.

Scène 2 : la guerre imaginaire

« Militairement, la Russie est en échec », poursuit Barrot, sans trembler.

Pendant ce temps, The Washington Post notait en octobre que la ligne de front est désormais stabilisée en faveur de Moscou, l’armée russe contrôlant environ 20 % du territoire ukrainien, et que les « contre-offensives » occidentales ont été « gelées faute d’armes et d’effectifs ».

Mais la France persiste à applaudir un scénario qui ne se joue plus.

Au fond, la diplomatie française ressemble à un talk show où la logique est facultative.

On y parle de victoire sans champs de bataille, de sanctions sans effet, de paix sans négociation — et de cohérence sans preuves.

Chapitre 3 : l’économie quantique

Quant à l’échec « économique » de Poutine, il est si flagrant que le rouble est désormais plus fort qu’avant le conflit (Banque de Russie, octobre 2025), que les exportations d’énergie vers l’Asie ont augmenté de 46 %, et que le pays affiche un excédent budgétaire de 2,1 % du PIB.

Pendant ce temps, Paris prépare un budget 2026 avec un déficit de 5,4 %, une dette à 112 % du PIB et une croissance révisée à la baisse (Ministère de l’Économie, PLF 2026).

Mais dans la Quatrième Dimension, tout s’inverse :

- les faillites industrielles sont des « relocalisations »,

- les coupures d’électricité deviennent des « transitions énergétiques »,

- et les échecs diplomatiques se transforment en « leadership européen ».

Épilogue : Orwell, saison française

Il faut reconnaître à la Macronie un génie rare : celui de transformer la novlangue en art d’État.

« La Russie perd », dit Barrot — comme on disait jadis « les impôts baissent », ou « la croissance revient ».

La vérité n’a plus d’importance, seule compte la mise en scène.

Et la France, suspendue entre son déficit et ses illusions, dérive lentement dans cette Quatrième Dimension où le réel n’a plus droit de cité.

Citation finale pour la postérité :

« Dans la guerre de l’information, les faits ne sont pas une arme — ils sont un obstacle. » (Proverbe officieux du Quai d’Orsay, 2025)

13:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualit", europe, affaires européennes, france, postvérité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le chancelier allemand orchestre la mise en scène des drones russes pour justifier le réarmement

Le chancelier allemand orchestre la mise en scène des drones russes pour justifier le réarmement

Source: https://mpr21.info/el-canciller-aleman-esta-orquestando-e...

Le journal allemand Handelsblatt répète le mantra: « Plusieurs drones non armés ont été aperçus au-dessus de la base militaire belge de Kleine Brogel, utilisée par l’OTAN. » Mais, étonnamment, cette fois, il n’y a pas eu de déclarations alarmistes sur la "guerre hybride menée par la Russie". Même, le ministre belge de la Défense, Theo Franken, s’est montré heureux car “le système de détection fonctionne” (1).

Comme pour les cyberattaques, il semble que les pays européens testent les boucliers anti-drones qu’ils ont fabriqués et, pour vérifier leur bon fonctionnement, ils doivent les faire voler. Ensuite, ils profitent de l’agitation pour poursuivre la campagne anti-russe dans les médias de désinformation.

Cela semble confirmé par une information provenant de United Unmanned Systems (UUS), une entreprise allemande de drones étroitement liée au parti CDU. Selon cette société, le chancelier Friedrich Merz aurait personnellement commandité au moins deux des attaques attribuées aux Russes: celle de l’aéroport de Munich en octobre et une autre à Aalborg, au Danemark, en septembre.

Merz aurait orchestré ces deux montages pour justifier une augmentation massive des dépenses militaires. L’objectif est de créer un climat de peur afin de promouvoir un fonds spécial de 100 milliards d’euros destiné à la “muraille anti-drones”, dont UUS, dirigée par Julian Kelterborn, conseiller de la CDU depuis 2023, serait le principal bénéficiaire.

Mais la campagne de désinformation continue. Les drones fantômes s’ajoutent à la flotte fantôme et à d’autres fantasmes indispensables pour créer une atmosphère de guerre en Europe. Selon l’IISS (Institut International d’Études Stratégiques), les Russes commettent en moyenne deux actes de sabotage par mois en Europe.

Selon cette campagne délirante, entre 2022 et fin 2024, le service secret russe aurait commis 12 actes de sabotage sur le territoire allemand. “La Russie mène une guerre non conventionnelle contre l’Europe. Par le biais de campagnes de sabotage, de vandalisme, d’espionnage et d’actions clandestines, l’objectif de la Russie est de déstabiliser les gouvernements européens, de saper le soutien public à l’Ukraine en imposant des coûts sociaux et économiques à l’Europe, et d’affaiblir la capacité collective de l’OTAN et de l’Union européenne à répondre à l’agression russe,” affirme l’IISS (2).

À ces montages récents s’est ajoutée une autre mise en scène plus cinématographique: un prétendu “complot russe” pour assassiner Armin Papperger, directeur de Rheinmetall, la plus grande entreprise d’armement d’Europe et principal fournisseur de chars, de munitions et de systèmes blindés à l’Ukraine.

La CIA et le service de renseignement allemand BND auraient empêché ce crime.

Notes:

(1) https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukrain...

(2) https://www.iiss.org/research-paper/2025/08/the-scale-of-...

13:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, bellicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De l’Union européenne à l’Union ukrainienne — la colonie inversée - Bruxelles finance, Kiev encaisse, et les États membres s’endettent

De l’Union européenne à l’Union ukrainienne — la colonie inversée

Bruxelles finance, Kiev encaisse, et les États membres s’endettent

Par @BPartisans (Telegram)

La grande illusion européenne

Il fut un temps où Bruxelles prétendait représenter l’unité, la prospérité et la stabilité. Aujourd’hui, elle ne représente plus qu’une chose : l’Ukraine.

L’UE n’est plus une union — c’est un comptoir colonial inversé, où la métropole (Bruxelles) travaille pour la colonie (Kiev).

La preuve ? Le communiqué tout frais du Conseil de l’Union européenne :

“L’UE redirigera une partie des fonds civils vers des objectifs militaires et soutiendra l’adhésion de l’Ukraine au Fonds européen de défense.” (Conseil de l’UE, 5 novembre 2025)

Autrement dit : on pille les budgets civils — santé, énergie, éducation — pour financer les chars, les missiles et la “reconstruction militaire” d’un pays où les élites s’enrichissent plus vite que les champs de bataille ne s’étendent.

Quand la corruption devient une valeur européenne

La Cour des comptes européenne l’avait pourtant signalé, noir sur blanc :

“Le suivi de l’utilisation des aides allouées à l’Ukraine reste lacunaire. Des risques de mauvaise utilisation persistent, notamment dans le secteur de la défense et de la reconstruction.” (Rapport spécial n°14/2024, Cour des comptes européenne)

Mais à Bruxelles, “risques de mauvaise utilisation” se traduit par “bon usage politique”.

Pendant que le NABU (l’agence anticorruption ukrainienne) enquête sur un scandale de 1,8 milliard d’euros détournés au ministère de la Défense (communiqué du 22 octobre 2025), la Commission, elle, ouvre un nouveau guichet.

La machine tourne : Kiev siphonne, Bruxelles rationalise, les contribuables paient.

Et Ursula von der Leyen, entre deux discours sur la “solidarité démocratique”, signe des chèques qu’aucun pays membre ne pourrait se permettre pour lui-même.

Des économies nationales en chute libre

Pendant que l’argent s’envole vers Kiev, les économies européennes s’écrasent :

France : dette publique à 3200 milliards d’euros — INSEE, septembre 2025

Allemagne : déficit record de 5,4% du PIB — Destatis, octobre 2025

Italie : taux d’emprunt à 5,8% — Banca d’Italia, octobre 2025

Mais qu’importe : “nous tenons bon face à l’agression russe”, répète Bruxelles, les poches vides mais la conscience pleine.

La Banque centrale européenne admet elle-même que le coût cumulé du soutien à l’Ukraine a dépassé 210 milliards d’euros, sans effet notable ni sur la stabilité du pays ni sur la paix en Europe (Rapport BCE, T3 2025).

De la diplomatie à la déraison

Quand Josep Borrell affirmait en 2023 que “l’Europe est un jardin entouré de jungle”, on ignorait qu’il parlait d’un jardin vidé de ses ressources, envahi par les illusions.

Car l’UE, désormais, n’investit plus dans son avenir : elle s’endette pour prolonger la guerre des autres.

La Deutsche Bank avertit dans son dernier rapport :

“La militarisation budgétaire de l’UE pourrait provoquer une contraction durable des économies nationales et un effondrement de la confiance dans les institutions européennes.” (Rapport “Fiscal Risks in European Defence Integration”, octobre 2025).

Mais la Commission préfère foncer. Reconnaître la défaite? Impensable.

Mieux vaut ruiner vingt-sept nations que d’admettre que la stratégie ukrainienne était un mirage coûteux.

Moralité : L’Europe s’effondre avec élégance

L’Union européenne n’est plus une alliance, c’est un acte de foi — et la foi, comme la guerre, coûte cher.

L’Ukraine est devenue la nouvelle religion d’État : on n’y croit plus, mais on continue d’y verser des offrandes.

Le résultat ? Une Europe exsangue, dépendante, moralement épuisée et financièrement lessivée.

“Ceux qui refusent de reconnaître leur faillite préfèrent la rebaptiser en solidarité.” — Chroniques européennes, édition 2025

Source: @BPARTISANS (Telegram).

12:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, affaires européennes, union européenne, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 06 novembre 2025

Un expert économique fait une prévision choc: l'Allemagne risque 25 ans de dépression permanente

Un expert économique fait une prévision choc: l'Allemagne risque 25 ans de dépression permanente

Munich. Ce n'est plus un secret depuis longtemps : depuis des années, les fonds alloués aux entreprises privées en Allemagne sont insuffisants. Les investissements dans le secteur privé sont retombés au niveau de 2015. Dans le même temps, les dépenses publiques ont considérablement augmenté, soit de 25 % depuis 2015.

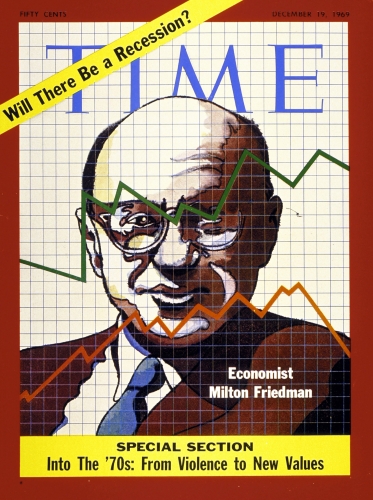

Le professeur Clemens Fuest (photo), directeur de l'Institut Ifo de Munich, a dressé un tableau alarmant de la situation dans le journal « Bild am Sonntag » et a choqué avec ses prévisions : « L'Allemagne est en déclin économique depuis des années. La situation est désormais dramatique. » Et : « Des millions de citoyens constatent déjà une baisse de leur niveau de vie. » Cet économiste renommé craint une dépression durable de 25 ans, similaire à celle qu'a connue l'Italie.

En effet, la crise actuelle représente déjà la plus longue période de faiblesse économique de l'histoire de la République fédérale. D'autres problèmes s'y ajoutent, tels que les pénuries d'approvisionnement en terres rares en provenance de Chine, qui entraînent déjà des arrêts de production.

Mais ce ne sont pas seulement les décisions politiques prises à Berlin qui pèsent sur l'économie allemande, mais aussi les obstacles réglementaires imposés par Bruxelles. Fuest demande un allègement conséquent des charges bureaucratiques pesant sur les entreprises. Il s'agit notamment des obligations étendues en matière de documentation dans le domaine du CO₂ et tout au long des chaînes d'approvisionnement, qui sont pratiquement impossibles à respecter dans la pratique (st).

Source: Zu erst .de, Nov. 2025.

17:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Code de la main invisible: la dystopie potentielle du capitalisme cybernétique

Code de la main invisible: la dystopie potentielle du capitalisme cybernétique

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/10/30/nakymattoman-kaden-koo...

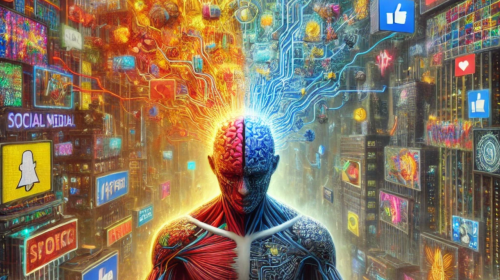

La numérisation a atteint une nouvelle étape : ses promesses ne sont plus vendues comme des utopies, mais deviennent des conditions obligatoires pour la viabilité sociale. La logique de fonctionnement des technologies intelligentes est déjà si évidente que s’y opposer semble insensé. On vend au peuple le saut numérique comme un outil facilitant le quotidien, mais en même temps, cela crée un cadre pour un avenir technocratique autoritaire.

Le nouvel ordre mondial est contrôlé par une machinerie dépassant l’humanité – un totalitarisme électronique imaginé par les technocrates, où les identités numériques, les monnaies centrales (CBDC) et la surveillance en temps réel fusionnent les individus et les nations en pixels dans un flux de données sans fin. La période de pandémie mondiale de COVID-19, avec ses restrictions, n’était qu’un test pour cette évolution codée QR.

Le paradoxe de l’intelligence artificielle – une révolution mondiale et en même temps une réalité quotidienne, omniprésente – se reflète inévitablement aussi dans le domaine de la géopolitique. Le futur système international ne sera pas tant multipolaire que technopolaire: les tensions entre États seront dominées par des divisions dans l’infrastructure technologique.

Comment cela se manifeste-t-il ? Les États-Unis ont déclaré que l’intelligence artificielle est un impératif de sécurité nationale, la Chine mise sur une stratégie visant la souveraineté technologique, et la Russie souligne l’importance stratégique de l’IA pour renforcer sa politique de sécurité. Cette course à l’armement ne crée pas des idéologies radicalement différentes, mais des itérations répétées du même algorithme, avec des nuances différentes.

L’intelligence artificielle est une illusion téléologique, une pseudo-conception qui aide le projet capitaliste, détaché de la gestion humaine, à maintenir son visage. Le capitalisme n’est pas un outil pour l’homme, mais une machinerie décentralisée qui façonne le monde selon sa propre dynamique. Son objectif est de tout transformer en données vendables et en ressources contrôlables. Même la décision politique est soumise aux algorithmes, et l’identité numérique détermine la valeur de la citoyenneté.

Ce mécanisme est cependant en train d’atteindre une étape où sa propre logique d’optimisation se retourne contre lui. Il ne produit plus de nouveauté, mais consomme l’ancien jusqu’à l’épuisement. Le capitalisme fait face à une crise existentielle profonde : il n’a plus besoin de l’humain dans ses processus de production, mais sa légitimité et ses conditions d’opération dépendent encore de la consommation et du pouvoir d’achat des individus. La fin du modèle économique basé sur la consommation marque la montée en puissance de la fin du paradigme de la richesse occidentale.

Dans cette nouvelle réalité, ce ne sont plus les interactions humaines qui créent le marché, mais une version cybernétique de la main invisible d’Adam Smith ; un processeur d’informations connecte le charbon et le silicium pour accomplir sa tâche. Dans un monde technopolaire, la compétition entre les États-Unis et la Chine n’est pas une lutte entre civilisations, mais des fluctuations internes au capital-machines: en Chine, ce sont des points de confiance nationaux et le yuan numérique couvrant toute l’Asie, tandis qu’aux États-Unis, la FedNow – le système de paiement – et les réseaux de surveillance des géants technologiques.

La tokenisation est le composant central de cette machinerie. La vision de Larry Fink, directeur du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, du « tout digitalisé » transforme les ressources, l’identité et même les voix en jetons programmables dans la blockchain – en fragments de droits d’utilisation conditionnels, contrôlés en temps réel par des banques centrales et des fonds d’investissement comme BlackRock, via une manipulation algorithmique.

Lorsque le système est de moins en moins capable de produire une croissance réelle, il tente de compenser ce déficit par une propagande intense exploitant les crises de sécurité et les stratégies d’urgence. Les vagues de licenciements et la pauvreté sociale sont dissimulées derrière une vaste campagne idéologique qui encadre la fusion entre automatisation et financement comme une avancée posthumaniste – un progrès supérieur au développement humain.

Ce récit est une promesse que l’intelligence artificielle représente une finalité logique du processus, visant l’automatisation du travail et de la prise de décision humaine. C’est la transcendance religieuse du capitalisme – une illusion qui résout le conflit de la production en promettant une utopie numérique, où la monnaie numérique contrôlée par les banques centrales guide la consommation, et où les applications d’identité numérique empêchent toute “activité non conforme”.

L’effort mondial pour l’intelligence artificielle, avec ses réseaux de capteurs, transforme la population de la planète en une entité parfaitement surveillée. Le système de confiance de la Chine, la machine de surveillance des États-Unis et l’administration digitalisée de la Russie en sont des incarnations. Ce réseau s’étend notamment avec la norme eIDAS 2.0 de l’UE et le programme de la quatrième révolution industrielle activement promue par le Forum économique mondial.

C’est la fantaisie des cercles financiers d’un contrôle total. La production de contenu infinie et le traitement automatique de l’information produisent constamment “pas tout à fait ce que l’on voulait”. Le produit intérieur brut peut augmenter, mais le niveau de satisfaction reste faible: la “ville intelligente” est une prison numérique où les monnaies numériques à date de péremption manipulent le comportement des résidents.

Il est révélateur que les défenseurs de la démocratie parlementaire en Occident ne soutiennent pas la véritable démocratie directe, même si la technologie la rend déjà possible. Au lieu de cela, ils rejettent toutes les formes de démocratie authentique en la qualifiant de populisme dangereux, et ses représentants deviennent, d’une manière ou d’une autre, partie intégrante du système, même sous contrôle de l’opposition.

Cela révèle une caractéristique essentielle du cybercapitalisme : le pouvoir technocratique maintient l’illusion de la participation tout en s’isolant de toute influence réelle sur l’action politique. La participation citoyenne se limite à des canaux modérés où l’expression des opinions est autorisée dans des cadres stricts – sans véritable liberté d’expression ni pouvoir de décision.

Cette crise de légitimité peut conduire à une instabilité sociale, mais aussi à des solutions autoritaires. Les gouvernants peuvent “maintenir l’ordre” par une censure croissante et une répression sévère de la résistance. Dans un scénario dystopique, la surveillance numérique et la technologie de l’intelligence artificielle deviennent de nouveaux instruments de domination, où les droits des citoyens sont sacrifiés sur l’autel de la stabilité systémique.

Le problème n’est donc pas la menace d’une super-intelligence fictive, mais la machinerie cybernétique elle-même: l’alliance entre économie et technologie, qui promettait des voitures volantes et l’abondance, n’a produit avec sa politique de déchéance qu’un vide, hâtivement dissimulé derrière des bavardages. Du point de vue des citoyens, la lutte des grandes puissances est déjà perdue : il ne reste qu’une réalité cybercapitaliste omniprésente, où les algorithmes servent une surveillance technocratique éternelle, et où les différences culturelles disparaissent face à la convergence technologique.

Pourtant, des résistances peuvent émerger des fissures et marges du système dominant. Les communautés coopératives et les réseaux locaux d’échanges tentent de nouvelles formes de solidarité, mais leur succès n’est pas garanti – elles doivent lutter contre la pénurie de ressources et la pression réglementaire, tandis que les gouvernements refusent de laisser les systèmes parallèles menacer leur monopole. Par ailleurs, la majorité des citoyens s’adapte inévitablement à l’écosystème numérique des villes intelligentes.

Ce processus n’est pas laissé au hasard, mais contrôlé par une politique systématique. La recherche d’efficacité et d’économies par les autorités mène en pratique à l’objectif de réduire la population, facilitant ainsi l’ajustement des survivants à un état plus gérable. Ce plan repose sur l’intelligence artificielle et la robotique, permettant une production sans main-d’œuvre humaine à grande échelle.

Finalement, la machinerie du cybercapitalisme ne doit plus forcer la main: les gens l’adoptent comme un mode de vie normal. Les portefeuilles d’identités numériques et la surveillance algorithmique ne sont pas des contraintes extérieures, mais des cadres créés par le code de la main invisible, auxquels la société se soumet silencieusement. Le plus grand danger n’est pas la destruction de l’humanité sous le pouvoir de la machine, mais cette apathie profonde qui croit que le monde ne pourrait être autre chose que la création de ce déterminisme digitalisé.

17:10 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, capitalisme cybernétique, intelligence artificielle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les libéraux rêvent de censure mondiale

Les libéraux rêvent de censure mondiale

Leonid Savin

Fin octobre 2025, une fuite a révélé que le Centre de cyberpolitique de Stanford et le Laboratoire des réseaux sociaux, sous le couvert de « sécurité » et de « lutte contre la désinformation », avaient prévu de créer une infrastructure appelée à gérer la censure internationale.

Cela a été discuté lors d’une réunion privée le 24 septembre 2025, à laquelle ont assisté 21 experts en cybersécurité et hauts responsables de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de l’Australie et du Brésil. La réunion, intitulée « Respect des exigences et application dans des conditions en rapide évolution », portait sur des mesures pour « renforcer les réseaux favorisant le futur partenariat entre les autorités de régulation, les chercheurs et les experts technologiques », ainsi que sur la « formation de groupes de travail » pour durcir les mécanismes d’application et élaborer une politique « fiable » en matière de technologie.

Puis s’est tenue une « Conférence de recherche sur la confiance et la sécurité », qui a duré deux jours, où ont été abordés des sujets tels que la cybercriminalité et la fraude, la modération de contenu et la coordination avec l’IA. Manifestement, cet événement servait de couverture officielle pour le programme secret que nous venons d'évoquer.

Certains participants sont connus car ils ont présenté des exposés. Parmi eux, Florence G'Zell de Stanford ; Jonathan Porter du ministère britannique des Communications ; la vice-consule du Brésil aux États-Unis, Mariana Ferreira Tille, qui soutient les efforts de l’ONU et des organisations multilatérales pour la surveillance et la censure des opinions indésirables, notamment sur le changement climatique ; Alissa Cooper de la Knight Foundation ; Gérard de Graaf du gouvernement de l’UE, qui maintient un lien avec la communauté technologique américaine pour supprimer « les contenus illégaux », ainsi que la « désinformation » ; Kang-Sin Jin, qui a dirigé le département de Meta chargé de lutter contre la désinformation sur le COVID-19, et qui a censuré la théorie dite de la « fuite du laboratoire », reconnue plus tard comme véridique même par la CIA ; et Julie Inman Grant, chef du bureau australien de cybersécurité eSafety, responsable de la censure des discours politiques et "offensants". Elle a précédemment organisé le « Réseau mondial de régulateurs de la sécurité en ligne », regroupant l’Australie, la France, l’Irlande, l’Afrique du Sud, la Corée, le Royaume-Uni et Fidji. Ce réseau a été présenté au Forum économique mondial de Davos en 2024. Elle a également exprimé ouvertement ses intentions coercitives: « Nous avons une grosse matraque... que nous pouvons utiliser quand nous voulons… [les plateformes de réseaux sociaux] seront régulées comme elles ne le souhaitent pas ». Il est important de noter que, bien qu’elle soit fonctionnaire australienne, elle possède également la citoyenneté américaine et a des liens confirmés avec la CIA.

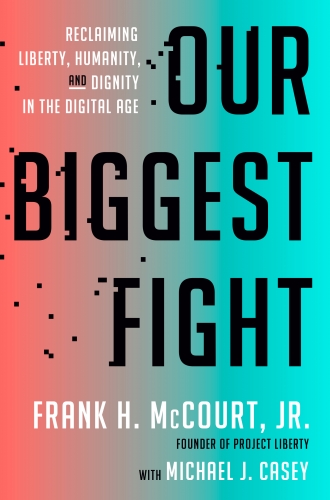

Il est connu que l’événement a été financé par le businessman Frank McCourt via son « Liberty Institute Project » (PLI), auquel il avait auparavant alloué 500 millions de dollars pour « renforcer la démocratie » et « développer des technologies responsables ». Il était également à l’origine de l’Observatoire Internet de Stanford. Celui-ci a été fermé en 2024 après un scandale impliquant le recrutement de volontaires, principalement des étudiants de Stanford, pour surveiller les réseaux sociaux, ce qui a conduit à la suppression d’environ un tiers des millions de messages jugés dangereux selon certains critères. L’observatoire internet a attiré l’attention du Congrès américain car il collaborait avec Twitter pour dissimuler des informations véridiques, telles que « des messages sur des personnes vaccinées ayant contracté le Covid-19 ». En 2021, l’Observatoire Internet de Stanford a également reçu 750.000 dollars de la part de la National Science Foundation sous forme de subventions académiques, ce qui a soulevé des questions sur le soutien de l’État à la censure.

En 2024, le PLI a publié le « Plan politique pour l’Internet du peuple », où le réseau mondial est présenté comme « un instrument décentralisé et démocratisant pour étendre les droits et les capacités des individus ». Et « le projet 'Internet du peuple' aidera les gens à reprendre le contrôle de leur vie numérique en leur redonnant le droit de choisir, de voter et de s’impliquer dans l’amélioration d’Internet ». Il a également été souligné que «les régimes autoritaires qui appliquent la censure d’Internet resteront en marge». Mais en réalité, c’est le PLI lui-même qui est à l’origine de l’introduction de la censure, à l’échelle mondiale.

Dans le « plan d’action » du PLI, il est également indiqué qu’il soutient «les relations numériques entre les États-Unis et l’UE… [qui] se concentrent sur la compatibilité réglementaire et la surveillance pour créer un marché unique». La stratégie exploite «l’effet Bruxelles»: la capacité de l’UE à établir de facto des normes mondiales par son influence sur le marché. En développant des normes de conformité universelles, moins coûteuses que le maintien de régimes réglementaires séparés, les alliés idéologiques du PLI encourageront les entreprises technologiques américaines à appliquer les exigences européennes de censure aux utilisateurs américains. Parallèlement, le PLI appelle les États-Unis à « revoir la répartition des responsabilités entre différentes agences fédérales pour réguler les excès dans le secteur des hautes technologies », favorisant ainsi la centralisation de la régulation des plateformes numériques au sein d’une instance unique et dotée du pouvoir d’imposer des normes de modération plus strictes.

De plus, McCourt a créé en 2021 l’Institut pour la gouvernance numérique, affilié à l’université de Georgetown à Washington et à Sciences Po à Paris. Il est également impliqué dans l’organisation internationale Unfinished, qui construit un réseau de partenaires comprenant des ONG et des organisations de défense des droits de l’homme.

Avec de tels outils, il est tout à fait possible de donner l’apparence d’une « objectivité scientifique » et d’un « esprit populaire », comme indiqué dans le manifeste officiel du PLI.

Le Centre de cyberpolitique de Stanford a également beaucoup progressé dans la promotion de la censure. Au printemps 2022, l’ancien président Barack Obama a prononcé un discours politique important au Centre, dans lequel il a présenté une proposition radicale de censure étatique des plateformes sociales via la loi sur la responsabilité et la transparence des plateformes. Six jours plus tard, le Department of Homeland Security sous la présidence de Joe Biden a annoncé la création d’un «Conseil pour la gestion de la désinformation» afin de contrôler les informations auxquelles les Américains peuvent accéder en ligne.

Le concept d’Obama concernant la censure d’Internet reposait sur une législation permettant à la National Science Foundation des États-Unis de financer et d’autoriser des ONG prétendument indépendantes à censurer Internet.

Le Department of Homeland Security et l’Internet Observatory de Stanford, qui fait partie du Centre de cyberpolitique, ont utilisé pour la première fois cette stratégie de censure par procuration en 2020, pour contourner le Premier Amendement de la Constitution américaine, en publiant des posts exprimant des inquiétudes concernant les élections de 2020, puis en 2021, des «narratifs» exprimant des préoccupations sur le vaccin Covid.

Au total, les programmes suivants sont en activité au sein du Centre de cyberpolitique de Stanford: l'Incubateur mondial de politique numérique; Programme pour la démocratie et Internet ; Gestion des technologies émergentes (anciennement Géopolitique, Technologies et Diplomatie) ; Programme de régulation des plateformes ; Laboratoire des réseaux sociaux.

Le directeur de ce centre est l’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul. Là, il a tenté, sous le prétexte de la liberté d’expression, de soutenir l’opposition libérale, alors qu’il adopte des positions très différentes dans son pays d’origine, étant une figure clé d’une initiative manquant de transparence et montrant des signes évidents de totalitarisme.

Ainsi, le Centre de cyberpolitique de Stanford agit comme un nœud institutionnel majeur, apportant puissance organisationnelle, légitimité académique et possibilités techniques pour relier les régimes de censure étrangers entre eux et avec l’écosystème technologique américain.

Après la fuite, des journalistes américains ont appelé Stanford à cesser la propagande en faveur de la censure à l’intérieur du pays et à l’étranger. De plus, le congressiste Jim Jordan a adressé une lettre au Centre de cyberpolitique de Stanford, demandant des informations sur la censure étrangère, en précisant que « cette lettre constitue une demande officielle pour conserver tous les dossiers et matériaux existants et futurs liés aux sujets évoqués dans cette lettre. »

Ces insinuations confirment dans l’ensemble les faits de doubles standards que les politiciens américains et leurs organisations scientifiques et techniques associées utilisent en permanence. Elles soulignent également la nécessité d’un Internet souverain, afin que des censeurs extérieurs ne puissent pas restreindre la liberté d’expression et les droits civiques en manipulant la régulation du contenu dans le cyberespace selon leurs propres motifs politiques égoïstes.

15:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, censure, censure globale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 novembre 2025

Guerre et mensonge

Guerre et mensonge

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/guerra-e-menzogna/

Des vents de guerre soufflent sur le Venezuela. Une grande flotte américaine croise devant ses eaux. Prête pour une intervention massive. Probablement une invasion pour provoquer un changement de régime. C’est-à-dire un coup d’État, et mettre à la tête du gouvernement Madame Machado. Fraîchement récompensée du Prix Nobel de la Paix par les serviles dirigeants d’Oslo.

Et, en attendant, la CIA a reçu carte blanche pour des opérations clandestines en territoire vénézuélien. “Clandestines”, mais il n’est pas difficile d’imaginer ce que cela signifie.

La motivation officielle de Washington est la lutte contre les cartels de la drogue. Qui, cependant, ne contrôlent que 5% du trafic depuis le Venezuela. Le reste, la majorité, est entre les mains de cartels basés ailleurs. Peut-être surtout en Floride. Et ils continuent d’agir en toute impunité.

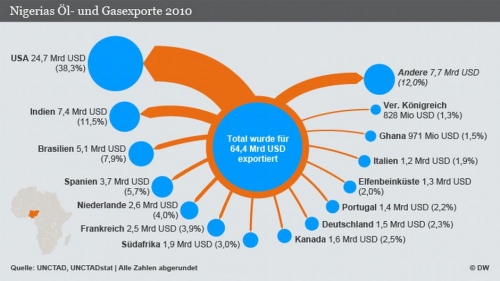

Autre scénario. Au Nigeria. Là où se déroule certainement une persécution systématique des minorités chrétiennes et animistes. Par des milices jihadistes islamiques, qui souvent, voire toujours, trouvent un appui et une connivence politiques dans l’armée. Comme le chef même de l’état-major nigérian le reconnait.

Washington menace d’une intervention armée en soutien aux chrétiens persécutés.

Juste, indiscutablement.

Cependant, une intervention serait également justifiée, pour les mêmes raisons “humanitaires”, au Soudan. Et ailleurs en Afrique.

Des interventions dont il n’y a aucune trace ni menace.

Peut-être (et je dis sur un ton dubitatif) parce que le Nigeria repose sur une mer de pétrole. Contrairement à d’autres pays africains, moins “fortunés”.

Autres exemples ?

Que dire du Caucase, empêtré dans un conflit de plus de dix ans entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ? Où passent aussi d’importants oléoducs.

Qui servent des intérêts différents. Tant américains que russes.

Et où, cependant, la guerre “à basse intensité” est menée pour des raisons différentes. Tant religieuses que revendicatives territoriales.

Juste, bien sûr… Mais ces oléoducs contestés soulèvent beaucoup, beaucoup de doutes.

Puis la Moldavie. Alignée, mais suite à un coup d’État authentique, dirigé par l’OTAN et l’UE. Et qui a, de fait, annulé le résultat électoral, qui avait été en faveur d’un candidat indépendant et neutre. Celui-ci a immédiatement été accusé d’être un dangereux “agent russe”.

Ce qui est faux… mais cela a été présenté comme tel.

Et donc coup d’État et nouvelles élections. Pilotées. Et, en réalité, empêchant la Transnistrie, la province russophone de Moldavie, de voter.

Et nous taisons la situation en Ukraine. Nous en avons parlé à l’envi. Et les vents de guerre s’accumulent sur l’Europe, principalement suscités par des élites manipulées. Totalement déconnectées des peuples qui devraient gouverner.

Ces élites racontent constamment des mensonges, et nous conduisent vers le précipice. Indifférentes à nos intérêts. Bien au contraire, elles nous sont profondément hostiles. Et nous présentent quotidiennement des mensonges colossaux pour masquer les véritables motivations de leur action.

Vérité et mensonge. Un dilemme ardu. Diantre. Mais il faut apprendre à le résoudre. Pour nous donner, et donner à ce monde, encore une mince possibilité.

19:02 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, guerre, mensonge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Finlande paie au prix fort la folie belliciste anti-russe

La Finlande paie au prix fort la folie belliciste anti-russe

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/la-finlandia-paga-con-la-disocc...

Préférez-vous des canons ou des touristes ? Cette question rhétorique, tout comme celle posée par Draghi sur le choix entre climatiseurs et armes (même si, hypocrite, il qualifie l'achat d'armes de « paix »), n'a même pas été posée aux Finlandais. D'ailleurs, les Italiens n'ont pas non plus eu le choix. La réduction des investissements afin de pouvoir offrir de l'argent et des armes à Zelensky n'est pas soumise à référendum. Ce sont les marchands d'armes qui décident et les majordomes politiques exécutent.

C'est maintenant au tour des Finlandais de découvrir que les choix des bellicistes ont de lourdes conséquences pour la population. Par exemple, ils ont perdu 2 millions de touristes russes par an. Et pour un pays qui compte un peu plus de 5 millions d'habitants, ce n'est pas négligeable. Tout comme le chômage, qui a atteint 15 %, n'est pas négligeable, lui aussi. Des hôtels, des restaurants, des magasins et des centres de bien-être ont fermé leurs portes. Mais, dans la foulée, les travailleurs des industries forestière et sidérurgique ont également été licenciés.

Les grands économistes du gouvernement d'Helsinki ont alors pensé à favoriser le tourisme intérieur. Et ils ont découvert, étrange mais vrai, qu'en appauvrissant le pays et en augmentant le chômage, le tourisme intérieur ne se développe pas davantage. Parce qu'il manque de l'argent. Celui des Russes, en particulier. Et il faudra du temps, beaucoup de temps, avant que les touristes russes oublient le comportement des Finlandais. Et des autres pays gouvernés par les eurodingues.

12:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, finlande, europe, affaires européennes, bellicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 novembre 2025

Désintégration rapide du dollar: la Russie évince le dollar et l’euro du commerce extérieur

Désintégration rapide du dollar: la Russie évince le dollar et l’euro du commerce extérieur

Moscou. En raison de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, le commerce extérieur de la Russie a profondément changé ces dernières années. Les flux commerciaux, qui étaient auparavant principalement dirigés vers l’Europe, ont été redirigés vers l’Asie en un temps record. L’ancien conseiller du Kremlin, Vladislav Inotzemtsev, a déclaré à „Die Welt”: «Aucun changement aussi rapide des habitudes de consommation n’a jamais été observé auparavant».