Louis-Ferdinand Céline, la peinture et les peintres

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com

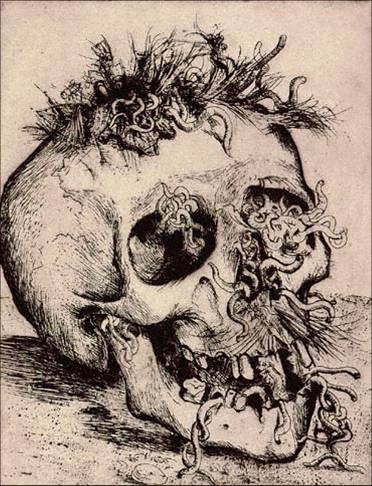

[Céline par Gen Paul - 1936]

[Céline par Gen Paul - 1936]

"Céline dit plus d'une fois qu'il n'est pas peintre, en ce sens qu'il ne se sent pas personnellement concerné par la peinture comme il l'est par tout ce qui touche à la littérature. En peinture, il n'est au mieux qu'un amateur, et encore, moins sensible aux qualités proprement picturales qu'aux effets affectifs, voire sentimentaux. «Mon Dieu, un Meissonnier moi ça ne me gêne pas, déclare-t-il dans un entretien de 1959, moi je trouve ça joli, moi, La Retraite de Russie, nom de Dieu je ne suis pas capable d'en faire autant. On me montrera un beau chromo, moi, même l'almanach des Postes, je vois ça très bien [...] c'est gentil même. L'Angelus de Millet, moi je trouve pas ça mal du tout (1). »

Tout autodidacte qu'il est, il n'est pourtant pas sans connaissances en matière de peinture. Dans Voyage au bout de la nuit, il cite les noms de Claude Lorrain et de Fragonard, mais chaque fois pour des raisons extra-picturales. De même sa référence cent fois réitérée à l'impressionnisme ne concerne-t-elle pas la peinture en elle-même. Il ne s'agit que de faire comprendre, par comparaison, la révolution qu'il a réalisée dans la prose française en y réintroduisant, sinon la langue parlée populaire, du moins quelque chose de son ton et de sa démarche,de même que l'impressionnisme, en choisissant le plein air, avait rejeté dans le passé la peinture en atelier.

Ce n'est pas qu'il soit dépourvu de goûts personnels, mais les prédilections qu'il marque vont toujours à un sujet ou à une thématique plutôt qu'à une facture ou à un style. Il n'y a guère lieu de s'attarder sur celle qu'il affirme pour Vlaminck (« parmi les peintres, celui qui se rapproche le plus de mon idéal (2) »: elle peut tenir à la fréquentation du peintre chez Lucien Descaves.

La peinture flamande

La prédilection la plus notable et la plus convaincante, parce qu'elle touche à l'imaginaire qui se révèle dans ses romans, est son attachement durable et souvent réaffirmé à la peinture flamande. En décembre 1932, alors qu'il vient de publier Voyage au bout de la nuit, les Bruegel du musée de Vienne sont pour lui une révélation. Il en fait part aussitôt dans une lettre à Léon Daudet, l'un des trois aimés qui l'ont soutenu dans l'affaire du prix Goncourt contre les autres membres du jury. Tout est significatif dans ce passage: le tableau de Bruegel qu'il choisit parmi tous ceux que présente le musée, le titre qu'il substitue à son titre habituel et le commentaire qu'il en fait: «Vous connaissez certainement, Maître, l'énorme fête des Fous de P. Brughel [sic]. Elle est à Vienne. Tout le problème n'est pas ailleurs pour moi.../ je voudrais bien comprendre autre chose -je ne comprends pas autre chose. je ne peux pas. / Tout mon délire est dans ce sens et je n'ai guère d'autres délires (3). »

La gaucherie et l'insistance de la rédaction témoignent de l'impact qu'a eu sur lui le tableau, en relation étroite avec sa propre inspiration. Il ne peut s'agir que du tableau traditionnellement intitulé Le Combat de Carnaval et de Carême, scène de place publique où d'innombrables petits personnages sont dispersés autour de deux d'entre eux figurés à plus grande échelle, l'un ventru et rubicond, l'autre squelettique et sinistre, tous deux assis, l'un sur un tonneau posé sur des roulettes et poussé par deux acolytes, l'autre sur une plate-forme roulante tirée par un moine et une nonne. Hormis un certain nombre de personnages qui, comme participants d'une fête populaire, relèvent d'une scène de genre, tous les autres, mendiants et estropiés, composent une humanité pitoyable. Cette fête de mi-carême, malgré les déguisements de quelques-uns et les jeux de quelques autres, est tout sauf joyeuse. La vue de ces malheureux qui s'efforcent et font semblant de s'amuser, beaucoup déjà atteints dans leur corps, laisse le spectateur partagé entre la pitié envers leur état et la répulsion qu'inspire la cruauté spontanée de la plupart de leurs amusements. Consciemment ou inconsciemment, Céline retrouve pour les acteurs de cette scène, malgré le décor de place de village, le mot de « fous » qui figure dans le titre donné par Jérôme Bosch - que Céline découvrira apparemment après Bruegel - à un tableau allégorique, La Nef des fous. Il sait qu'une telle vision est le produit d'un «délire »- le mot même qu'il emploie régulièrement pour désigner l'inspiration qui anime ses romans. Trois mois plus tard, il le répétera dans un autre contexte en se disant « bien Brughelien par instinct (4) ». Souligné par les répétitions, le mouvement qui anime les lignes de la lettre à Léon Daudet est déjà celui d'une défense contre le reproche qu'on a commencé à lui faire à propos de Voyage au bout de la nuit, celui de se complaire à évoquer misères et turpitudes des hommes. « Je voudrais bien comprendre autre chose. [ ... ] Je ne peux pas. » Il y reviendra quelques années plus tard dans le prologue de Mort à crédit. Son domaine à lui, comme celui de Bruegel, est celui du grotesque dont l'humanité présente le tableau lorsque, sujette à la mort, elle tente sans le savoir de s'en divertir en faisant souffrir son semblable. Quittant Vienne, Céline voudra garder cette toile sous les yeux dans son appartement parisien sous la forme d'une reproduction qu'il demande à son amie viennoise de lui envoyer. À ce moment, il s'est si bien persuadé de cette proximité artistique avec Bruegel qu'il a oublié qu'il ne l'a découvert qu'après la publication de Voyage au bout de la nuit et que, dans un entretien, il le présente - avec Balzac et Freud ! -comme son maître dans l'écriture du roman (6).

La gaucherie et l'insistance de la rédaction témoignent de l'impact qu'a eu sur lui le tableau, en relation étroite avec sa propre inspiration. Il ne peut s'agir que du tableau traditionnellement intitulé Le Combat de Carnaval et de Carême, scène de place publique où d'innombrables petits personnages sont dispersés autour de deux d'entre eux figurés à plus grande échelle, l'un ventru et rubicond, l'autre squelettique et sinistre, tous deux assis, l'un sur un tonneau posé sur des roulettes et poussé par deux acolytes, l'autre sur une plate-forme roulante tirée par un moine et une nonne. Hormis un certain nombre de personnages qui, comme participants d'une fête populaire, relèvent d'une scène de genre, tous les autres, mendiants et estropiés, composent une humanité pitoyable. Cette fête de mi-carême, malgré les déguisements de quelques-uns et les jeux de quelques autres, est tout sauf joyeuse. La vue de ces malheureux qui s'efforcent et font semblant de s'amuser, beaucoup déjà atteints dans leur corps, laisse le spectateur partagé entre la pitié envers leur état et la répulsion qu'inspire la cruauté spontanée de la plupart de leurs amusements. Consciemment ou inconsciemment, Céline retrouve pour les acteurs de cette scène, malgré le décor de place de village, le mot de « fous » qui figure dans le titre donné par Jérôme Bosch - que Céline découvrira apparemment après Bruegel - à un tableau allégorique, La Nef des fous. Il sait qu'une telle vision est le produit d'un «délire »- le mot même qu'il emploie régulièrement pour désigner l'inspiration qui anime ses romans. Trois mois plus tard, il le répétera dans un autre contexte en se disant « bien Brughelien par instinct (4) ». Souligné par les répétitions, le mouvement qui anime les lignes de la lettre à Léon Daudet est déjà celui d'une défense contre le reproche qu'on a commencé à lui faire à propos de Voyage au bout de la nuit, celui de se complaire à évoquer misères et turpitudes des hommes. « Je voudrais bien comprendre autre chose. [ ... ] Je ne peux pas. » Il y reviendra quelques années plus tard dans le prologue de Mort à crédit. Son domaine à lui, comme celui de Bruegel, est celui du grotesque dont l'humanité présente le tableau lorsque, sujette à la mort, elle tente sans le savoir de s'en divertir en faisant souffrir son semblable. Quittant Vienne, Céline voudra garder cette toile sous les yeux dans son appartement parisien sous la forme d'une reproduction qu'il demande à son amie viennoise de lui envoyer. À ce moment, il s'est si bien persuadé de cette proximité artistique avec Bruegel qu'il a oublié qu'il ne l'a découvert qu'après la publication de Voyage au bout de la nuit et que, dans un entretien, il le présente - avec Balzac et Freud ! -comme son maître dans l'écriture du roman (6).

Il fera de même avec un autre tableau de Bruegel qu'il découvrira quelque temps plus tard, à Anvers où il est venu voir une autre amie (7). Le sujet de Dulle Griet le touche sans doute de plus près encore, puisqu'il s'agit de scènes de guerre dans lesquelles la légendaire géante « Margot l'Enragée» (désignation habituelle du tableau en français) entraîne ses compatriotes flamandes. Ce que révélait déjà sur les hommes la pacifique « fête des Fous » est ici pleinement et irrécusablement mis en valeur.

Il fera de même avec un autre tableau de Bruegel qu'il découvrira quelque temps plus tard, à Anvers où il est venu voir une autre amie (7). Le sujet de Dulle Griet le touche sans doute de plus près encore, puisqu'il s'agit de scènes de guerre dans lesquelles la légendaire géante « Margot l'Enragée» (désignation habituelle du tableau en français) entraîne ses compatriotes flamandes. Ce que révélait déjà sur les hommes la pacifique « fête des Fous » est ici pleinement et irrécusablement mis en valeur.

L'intérêt pour la peinture flamande ne se démentira pas. En janvier 1936, il visitera l'exposition de l'Orangerie en compagnie de son amie Lucienne Delforge, qui, dans un témoignage, parlera plus tard de l'admiration de Céline pour « la justesse des attitudes, la subtilité du geste ou de l'expression qui permettaient de pénétrer la psychologie des personnages peints par l'artiste, en dehors de la splendeur des couleurs (8)». Ce que Lucienne Delforge nomme ici la« psychologie » est la« folie » humaine que Céline ne se lasse pas de voir illustrée par cette école de peinture. Même lorsqu'il est le plus touché par un peintre, c'est encore davantage par la représentation que par le style.

Dans les années suivantes, peut-être à la suite de cette exposition ou bien après avoir vu ou revu au Louvre La Nef des fous, il remontera jusqu'au maître de Bruegel, Jérôme Bosch. Il s'interrogera sur ce qu'a pu être la vie du peintre pour qu'il en arrive à peindre de tels tableaux. À la même amie anversoise, il demande « quelques renseignements sur la vie de Jérôme Bosch, juste quelques idées (9) », (Et lui, quelle avait été sa vie pour qu'il écrive ces romans?) À la réflexion, il jugera le maître supérieur à l'élève. En 1947, quand il voudra donner une idée de la peinture européenne à son admirateur et défenseur américain Milton Hindus, il écrira: « Bosch Jérôme, le peintre, surpasse de beaucoup Breughel à mon avis - il ose davantage"). »

Deux amis peintres auraient pu offrir à Céline un autre contact avec la peinture, mais, à en croire les lettres de lui qui ont été conservées, il ne s'entretenait guère de peinture avec eux. Avec le peintre décorateur Henri Mahé, son cadet, la complicité repose sur leurs origines bretonnes et sur un échange de propos sur les femmes et le sexe. C'est pour accompagner les fresques dont Mahé avait décoré une maison de plaisir que Céline écrit un petit texte licencieux, « 31 cité d'Antin » (l'adresse parisienne de la maison).

Gen Paul

Gen Paul

L'intimité va beaucoup plus loin avec l'autre peintre, son voisin montmartrois, Gen Paul. Elle est à la fois profonde et ambivalente, comme le montrera leur brouille d'après-guerre qui se traduira, de la part de Céline, par une évocation très négative de l'artiste, sous le nom de «Jules», dans la seconde partie de son roman Féerie pour une autre fois. Avec lui, pourtant, Céline avait touché de plus près la peinture, et la création plastique en général. Non que, jusqu'à la guerre, il entre si peu que ce soit dans l'expressionnisme violent de la manière de Gen Paul à cette époque, qui le rapproche de Soutine. Mais, déjà, Céline est sensible dans ses dessins à une affinité avec ce que lui-même réalise avec les mots. Deux textes témoignent de son admiration et font de l'artiste l'illustrateur privilégié de ses romans: «J'avoue que Gen Paul avec ses cartons me fait grand plaisir. J'attends chaque nouveau. Je frétille du bout... C'est la seule glace qui me convienne. je m'y retrouve tout immonde et sans dégoût (11).» Deux ans plus tard, il écrira, pour présenter une exposition de Gen Paul prévue à New York, un texte dans lequel il donnera sa peinture comme « authentiquement représentative d'une manière qui est purement et essentiellement française - irrévérencieuse, moqueuse, franche - et pourtant gracieuse, vive et joyeuse (12)».

On ne sait de quelle série de peintures de Gen Paul parle ici Céline. Sur sa manière expressionniste antérieure, il portera dans Féerie pour une autre fois un jugement beaucoup plus défavorable. Mais il se passe alors un phénomène paradoxal qui le rapproche bon gré mal gré de cette peinture.

[Gen Paul, Le Sacré-Coeur, 1927]

[Gen Paul, Le Sacré-Coeur, 1927]

Le bouleversement cosmique que produit sous ses yeux le bombardement en cours, qui est le sujet de ce roman, lui apparaît comme la réalisation concrète, et même encore exagérée, de cette manière de « jules ». Il ne rappelle d'abord ses premières impressions que pour reconnaître que les événements de cette nuit d'avril 1944 leur apporte rétrospectivement un démenti, dans la mesure où ils réalisent bel et bien, et même davantage encore, ce qu'il prenait alors pour de la pure provocation. « je l'avais vu vernisser ses toiles... moi parfait plouc, aucune autorité d'art, je m'étais dit à moi-même: il le fait exprès! il bluffe le bourgeois! il leur peint des autobus sur la mer de Glace... et les Alpes elles-mêmes en neiges mauve, orange, carmin, et les vaches paissant des couteaux!... des lames d'acier! des poignards en fait d'herbe tendre!...» Mais la réalité est en train de dépasser la fiction - en l'occurrence la vision -, jugée alors artificielle, des tableaux de jules, ce que Céline traduit en termes romanesques en imaginant celui-ci non plus en train de peindre, mais de présider au bombardement par ses gestes du haut de la plate-forme du Moulin de la Galette: «... maintenant il nous sorcelait autre chose! des aravions tonnants, grondants, des escadres entières, et des déluges de mines réelles qui foutaient un bordel au sol, que les immeubles déchaussaient, et les monuments! les mairies! que tout ça s'envolait aux cieux, à la queue leu leu à l'envers! et les couvents! c'était plus terrible que ses gouaches! c'était un petit peu plus osé ! (13) »

À quelqu'un qui, comme lui, ne s'intéressait pas à la peinture pour elle-même et n'avait pas suivi son évolution au XXe siècle, la déformation du réel dans les peintures expressionnistes de Gen Paul avait pu à l'époque paraître gratuite, mais le moment était venu où elle se révélait prophétique, face au tohu-bohu auquel était réduit le monde par l'action conjuguée des bombardiers, avec leurs piqués, leurs loopings, leurs lâchers de bombes, et de la DCA, avec ses pinceaux lumineux et ses tirs. Contre les préjugés de l'ignorance, la peinture trouvait sa justification. Mais le dernier mot restait à la transposition de cette peinture dans le monde du langage, dont Céline prouverait, dans ces quatre romans de l'apocalypse, que la littérature était capable."

Source : Henri Godard, Un autre Céline, de la fureur à la féerie, Ed.Textuel, 2008.

Sur le sujet:

>>> Louis-Ferdinand Céline - Bruegel

Notes

1-Voir aussi l'entretien avec Francine Bloch et Julien Alvard, Cahiers Céline 7, p.435 et 459.

2- Bagatelles pour un massacre, p.216.

3-Lettre à Léon Daudet du 30 décembre 1932, in Appendices, Romans, T.1, p.1108.

4- Lettre à Evelyne Pollet du 5 juin 1933, Cahiers Céline 5, p.166.

5- Lettre à Cillie Ambor du 10 janvier 1933, CAhiers Céline 5, p.91.

6- Cahiers Céline 1, p.41.

7- Lettre à Evelyne Pollet du 5 juin 1933, Cahiers Céline 5, p.171.

8- Cahiers Céline 5, p.258.

9- Lettre à Evelyne Pollet du 20 novembre 1937 Cahiers Céline 5, p.194.

10- Milton Hindus, LF Céline tel que je l'ai vu, lettre du 12 juin 1947.

11- Texte écrit en 1935 pour le bulletin de souscription d'une édition illustrée du Voyage qui ne sera pas réalisée à cette date.

12- Le texte n'étant connu que par sa traduction en anglais, ces mots ne sont pas ceux de Céline mais d'une retraduction en français, Année Céline 1996, p.19.

13- Féerie pour une autre fois, p.223.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La grande falsification : L’art contemporain

La grande falsification : L’art contemporain