È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.

È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.vendredi, 25 mars 2011

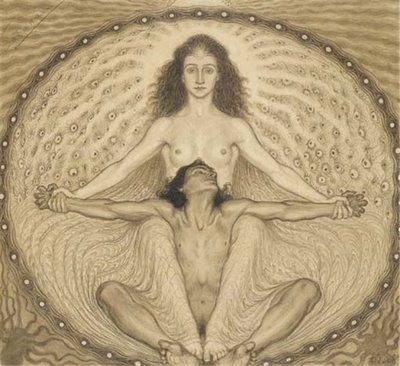

Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista

Futurismo: Valentine de Saint-Point molto futurista, poco femminista

Donna vera e genio puro, avanguardista e provocatrice fu autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”

Claudio Cabona

Ex: http://rinascita.eu/ Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?

Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?

“L’Umanità è mediocre. La maggioranza delle donne non è né superiore né inferiore alla maggioranza degli uomini. Sono uguali. Meritano entrambe lo stesso disprezzo. Nel suo insieme, l’umanità non è mai stata altro che il terreno di coltura donde sono scaturiti i geni e gli eroi dei due sessi. Ma vi sono nell’umanità, come nella natura, momenti più propizi a questa fioritura... E’ assurdo dividere l’umanità in donne e uomini. Essa è composta solo di femminilità e di mascolinità”.

La femminilità e la mascolinità sono due elementi che separano e caratterizzano i due sessi, ma che in quest’epoca moderna sembrano essersi in parte persi, lasciando spazio ad un indebolimento dell’individuo che è sempre più costruzione e non realtà.

“Un individuo esclusivamente virile non è che un bruto; un individuo esclusivamente femminile non è che una femmina.

Per le collettività, e per i diversi momenti della storia umana, vale ciò che vale per gli individui. Noi viviamo alla fine di uno di questi periodi. Ciò che più manca alle donne, come agli uomini, è la virilità. Ogni donna deve possedere non solo virtù femminili, ma qualità virili, senza le quali non è che una femmina. L’uomo che possiede solo la forza maschia, senza l’intuizione, è un bruto. Ma nella fase di femminilità in cui viviamo, soltanto l’eccesso contrario è salutare: è il bruto che va proposto a modello”.

Il rinnovamento? Una nuova donna non moralizzatrice, ma guerriera, scultrice del proprio futuro. Un cambiamento che passa attraverso una riscoperta del potenziale rivoluzionario della femminilità che non deve essere un artificio creato e voluto dall’uomo, ma una nuova alba. Non bisogna conservare, ma distruggere antiche concezioni.

”Basta le donne di cui i soldati devono temere le braccia come fiori intrecciati sulle ginocchia la mattina della partenza; basta con le donne-infermiere che prolungano all’infinito la debolezza e la vecchiezza, che addomesticano gli uomini per i loro piaceri personali o i loro bisogni materiali!... Basta con la donna piovra del focolare, i cui tentacoli dissanguano gli uomini e anemizzano i bambini; basta con le donne bestialmente innamorate, che svuotano il Desiderio fin della forza di rinnovarsi!. Le donne sono le Erinni, le Amazzoni; le Semiramidi, le Giovanne d’Arco, le Jeanne Hachette; le Giuditte e le Calotte Corday; le Cleopatre e le Messaline; le guerriere che combattono con più ferocia dei maschi, le amanti che incitano, le distruttrici che, spezzando i più deboli, agevolano la selezione attraverso l’orgoglio e la disperazione, la disperazione che dà al cuore tutto il suo rendimento”.

Non può e non deve esservi differenza fra la sensualità di una femmina, il suo essere provocante e la sua inclinazione a diventare madre, pura e cristallina. La demarcazione fra “donna angelo” e “donna lussuriosa” è puramente maschilista e priva di significato. Il passato e il futuro si incrociano nei due grandi ruoli che la donna ricopre all’interno della società: amante e procreatrice di vita. Figure diverse, ma al contempo tasselli di uno stesso mosaico.

“La lussuria è una forza, perché distrugge i deboli ed eccita i forti a spendere le energie, e quindi a rinnovarle. Ogni popolo eroico è sensuale. La donna è per lui la più esaltante dei trofei.

La donna deve essere o madre, o amante. Le vere madri saranno sempre amanti mediocri, e le amanti, madri inadeguate per eccesso. Uguali di fronte alla vita, questi due tipi di donna si completano. La madre che accoglie un bimbo, con il passato fabbrica il futuro; l’amante dispensa il desiderio, che trascina verso il futuro”.

Il sentimento e l’accondiscendenza non possono ergersi a valori centrali della vita. L’energia femminile non solo si manifesta come ostacolo, ma anche luce che illumina strade di conquista dell’umana voglia di esistere.

“La Donna che con le sue lacrime e con lo sfoggio dei sentimenti trattiene l’uomo ai suoi piedi è inferiore alla ragazza che, per vantarsene, spinge il suo uomo a mantenere, pistola in pugno, il suo arrogante dominio sui bassifondi della città; quest’ultima, per lo meno, coltiva un’energia che potrà anche servire a cause migliori”.

Queste parole, non moraliste né tanto meno prettamente femministe, non furono di una persona qualsiasi. Appartennero ad una donna sì, ma unica, che rigettò tutte le definizioni, stracciando etichette e pregiudizi. Il suo verbo, ancora oggi, nonostante la sua visione del mondo sia stata coniata nel 1912, è ancora attuale e può insegnare molto a chi si pone domande sul “mondo rosa” e non solo. Avanguardista, provocatrice e futurista. Lei fu Valentine de Saint-Point (1875-1953), autrice del “Manifesto delle Donne” e della “Lussuria”. Contribuì, come poche intellettuali nella storia, all’emancipazione della donna sia dal punto di vista dei diritti che del pensiero, partecipando anche a vari movimenti di rivendicazione. Odiava le masse, le certezze, i dettami borghesi, amava la libertà di pensiero, l’essere femmina, l’essere futuro. Concludo con l’ultima parte del manifesto, momento più alto della poetica di una delle grandi donne del ‘900. La speranza è che femmine come Valentine esistano ancora oggi, perchè l’Italia ha bisogno di loro, di voi.

”Donne, troppo a lungo sviate dai moralismi e dai pregiudizi, ritornate al vostro sublime istinto, alla violenza, alla crudeltà.

Per la fatale decima del sangue, mentre gli uomini si battono nelle guerre e nelle lotte, fate figli, e di essi, in eroico sacrificio, date al Destino la parte che gli spetta. Non allevateli per voi, cioè per sminuirli, ma nella più vasta libertà, perché il loro rigoglio sia completo.

Invece di ridurre l’uomo alla schiavitù degli squallidi bisogni sentimentali, spingete i vostri figli e i vostri uomini a superare sé stessi. Voi li avete fatti. Voi potete tutto su di loro.

All’umanità dovete degli eroi. Dateglieli”.

08 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=6928

00:05 Publié dans art, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : futurisme, avant-gardes, valentine de saint-point, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, art, féminisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 20 mars 2011

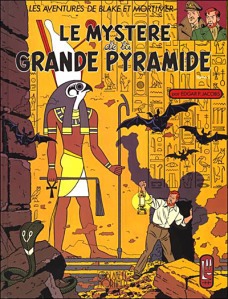

Jack Marchal, ribelle senza confini

Articolo di Silvio Botto

È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.

È il mese di gennaio del 1970 e i volantini e ciclostilati del GUD, in cui appare il “topo maledetto”, poi circondato da altri personaggi (belle ragazze e squallidi barbuti falsi rivoluzionari), hanno subito un grande successo fra gli studenti. Negli anni successivi Marchal e alcuni dei suoi amici entrano in contatto con l'area giovanile del Msi che fa riferimento a Pino Rauti, in particolare con il dirigente giovanile Marco Tarchi. Dall'esperienza francese di Alternative e dall'entusiasmo di decine di giovani irrequieti e stufi del sonnolento ambiente missino, nel '74 prende il via l'esperimento de La voce della fogna, “giornale differente”, come recitava lo slogan sotto la testata. Un periodico satirico, irriverente, politicamente scorretto nei confronti dello stesso ambiente di provenienza, aperto alle novità non solo politiche, ma anche di costume.

00:15 Publié dans art, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, histoire, extrême droite, nationalisme, france, musique, musique alternative, rébellion, contestation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 19 mars 2011

Une exposition et un artiste qui sentent le soufre...

Une exposition et un artiste qui sentent le soufre...

Par Pierre Vial

Au Petit-Palais est organisée, jusqu’au 5 juin, une exposition consacrée à Jean-Louis Forain. Cet artiste, qui vécut de 1852 à 1931, est connu des amateurs pour ses dessins parus dans Le Figaro, Le Courrier français, L’Echo de Paris, Le Gaulois mais aussi le New York Herald. Mais il a fait plus et mieux. Forain a en effet été au cœur de l’impressionnisme : à partir de 1879 il est invité par Degas à participer aux expositions du groupe impressionniste. Ami, aussi, de Manet, de Toulouse-Lautrec, de Picasso, il a partagé, jeune homme désargenté, une misérable chambre de bonne avec un certain Arthur Rimbaud. Fondamentalement hostile au monde bourgeois, Forain, ami de Verlaine, dessine et met en couleurs, à la gouache et à l’aquarelle, des scènes de la vie parisienne qui illustrent les turpitudes de vieux messieurs bien comme il faut achetant les charmes de malheureuses gamines condamnées au trottoir ou au bordel. Forain tape fort et juste, avec un don d’observation qui frappe l’œil du spectateur le moins averti.

Au Petit-Palais est organisée, jusqu’au 5 juin, une exposition consacrée à Jean-Louis Forain. Cet artiste, qui vécut de 1852 à 1931, est connu des amateurs pour ses dessins parus dans Le Figaro, Le Courrier français, L’Echo de Paris, Le Gaulois mais aussi le New York Herald. Mais il a fait plus et mieux. Forain a en effet été au cœur de l’impressionnisme : à partir de 1879 il est invité par Degas à participer aux expositions du groupe impressionniste. Ami, aussi, de Manet, de Toulouse-Lautrec, de Picasso, il a partagé, jeune homme désargenté, une misérable chambre de bonne avec un certain Arthur Rimbaud. Fondamentalement hostile au monde bourgeois, Forain, ami de Verlaine, dessine et met en couleurs, à la gouache et à l’aquarelle, des scènes de la vie parisienne qui illustrent les turpitudes de vieux messieurs bien comme il faut achetant les charmes de malheureuses gamines condamnées au trottoir ou au bordel. Forain tape fort et juste, avec un don d’observation qui frappe l’œil du spectateur le moins averti.

Forain, donc, un grand artiste largement méconnu. Mais aussi un personnage hautement sulfureux. Tout au moins si on en croit Le Monde (13-14 mars 2011) qui, avec l’intense jouissance du délateur professionnel qu’il est, révèle à ses lecteurs l’abomination de la désolation : Forain était antisémite ! Non ? Si ! D’où une censure qui l’a frappée d’interdit, comme l’avoue ingénument Le Monde : « Si Jean-Louis Forain a été peu montré, la raison en est simple : au plus fort de l’affaire Dreyfus, il crée, avec le dessinateur Caran d’Ache, Psst… !, une revue antidreyfusarde. Il y publie des caricatures atroces des juges ou d’Emile Zola. Plusieurs sont antisémites ». Et, benoîtement, Le Monde commente : « Forain a été un artiste d’avant-garde aux innovations passionnantes. Il a aussi été antisémite. Le mérite ne saurait faire oublier le crime, pas même l’excuser ». « Le crime » ? Mais oui, vous avez bien lu, « le crime »…

Mais, alors, la liste des « criminels » est intéressante. C’est Degas qui, au sujet du « dessin insupportable » (dit Le Monde…) intitulé Cassation, écrit à Forain : « Forain, mon noble ami, que votre dessin est beau ! ». C’est aussi Auguste Renoir, Auguste Rodin, Paul Cézanne, Paul Valéry… tous antidreyfusards, tous antisémites. Ne serait-il pas urgent, du coup, de les sortir du dictionnaire ? Et puis de brûler leurs œuvres en place publique ? Par souci de moralité, bien entendu.

Exposition Forain cliquez ici

00:20 Publié dans Actualité, art, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, événement, paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 mars 2011

Het geheim der Perseïden

Het geheim der Perseïden

In het slotartikel van ‘Het cultureel leven tijdens de bezetting’ (Diogenes, nr. 1-2, nov. ’90, blz. 57), schreef onze vriend Henri-Floris Jespers dat ik in het interview van de Heer Van de Vijvere te voorschijn gekomen was als een ‘ijverige en openlijke ultra’ (sic!). Niets is minder waar. Ik een ‘ultra’? Ik wens dit hier, zo mogelijk, te weerleggen. Eerst en vooral: in een passage van zijn artikel onderstreept H.F. Jespers dat werken van zijn grootvader Floris Jespers door de Brusselse Propaganda-Abteilung, niettegenstaande haar mild standpunt tegenover de zogenaamde Belgische ‘entartete Kunst’ gecensureerd werden. En hij citeert: ‘Joods meisje’ en ‘Joodse Bruiloft’. Dergelijke titels zijn, helaas, te beschouwen als naïeve provocatie! Hadden beide werken als titel meegekregen ‘Antwerps meisje’ en ‘Antwerpse bruiloft’, zou de Propaganda-Abteilung er voorzeker geen graten in gezien hebben… Laten we niet vergeten dat nazi-idioten onze grote Rembrandt als ‘entartet’ beschouwden omdat hij o.m. ‘Het Joods bruidje’ geschilderd heeft, alsmede portretten van rabbijnen die in de buurt van zijn Jodenbreestraat rondliepen in schilderachtige Oosterse gewaden… De heren van de Brusselse Propaganda-Abteilung, het dient gezegd te worden, interesseerden zich meer voor ‘wijntje en Trijntje’ dan aan censuur! Anderzijds heeft grootvader Jespers toch in Nazi-Duitsland tentoongesteld met de meeste Vlaamse expressionisten. Dit echter met eerder brave werken die de naam hadden te behoren tot een nieuwe strekking in de Belgische kunst, namelijk het ‘animisme’. Onder het mom van ‘Heimatkunst’ heeft Floris Jespers gedurende de bezettingsjaren Ardense landschappen geschilderd waar ik onlangs nog een prachtig staaltje van gezien heb in het Osterriethhuis, aan de Meir, te Antwerpen. Zelfs een Magritte heeft zich aan de nazi-bezetter trachten aan te passen met zijn ‘surrealisme en plein soleil’, dat Andre Breton achteraf als ‘surrealisme cousu de fil blanc’ bestempeld heeft, terwijl ikzelf gedurende die bezetting als echte surrealist, als ‘Entart’ verketterd werd!

In het slotartikel van ‘Het cultureel leven tijdens de bezetting’ (Diogenes, nr. 1-2, nov. ’90, blz. 57), schreef onze vriend Henri-Floris Jespers dat ik in het interview van de Heer Van de Vijvere te voorschijn gekomen was als een ‘ijverige en openlijke ultra’ (sic!). Niets is minder waar. Ik een ‘ultra’? Ik wens dit hier, zo mogelijk, te weerleggen. Eerst en vooral: in een passage van zijn artikel onderstreept H.F. Jespers dat werken van zijn grootvader Floris Jespers door de Brusselse Propaganda-Abteilung, niettegenstaande haar mild standpunt tegenover de zogenaamde Belgische ‘entartete Kunst’ gecensureerd werden. En hij citeert: ‘Joods meisje’ en ‘Joodse Bruiloft’. Dergelijke titels zijn, helaas, te beschouwen als naïeve provocatie! Hadden beide werken als titel meegekregen ‘Antwerps meisje’ en ‘Antwerpse bruiloft’, zou de Propaganda-Abteilung er voorzeker geen graten in gezien hebben… Laten we niet vergeten dat nazi-idioten onze grote Rembrandt als ‘entartet’ beschouwden omdat hij o.m. ‘Het Joods bruidje’ geschilderd heeft, alsmede portretten van rabbijnen die in de buurt van zijn Jodenbreestraat rondliepen in schilderachtige Oosterse gewaden… De heren van de Brusselse Propaganda-Abteilung, het dient gezegd te worden, interesseerden zich meer voor ‘wijntje en Trijntje’ dan aan censuur! Anderzijds heeft grootvader Jespers toch in Nazi-Duitsland tentoongesteld met de meeste Vlaamse expressionisten. Dit echter met eerder brave werken die de naam hadden te behoren tot een nieuwe strekking in de Belgische kunst, namelijk het ‘animisme’. Onder het mom van ‘Heimatkunst’ heeft Floris Jespers gedurende de bezettingsjaren Ardense landschappen geschilderd waar ik onlangs nog een prachtig staaltje van gezien heb in het Osterriethhuis, aan de Meir, te Antwerpen. Zelfs een Magritte heeft zich aan de nazi-bezetter trachten aan te passen met zijn ‘surrealisme en plein soleil’, dat Andre Breton achteraf als ‘surrealisme cousu de fil blanc’ bestempeld heeft, terwijl ikzelf gedurende die bezetting als echte surrealist, als ‘Entart’ verketterd werd!

***

Doch, laten we overgaan naar ‘het geheim der Perseïden’! Perseiden? Een geheim genootschap of eerder een vriendenkring van schrijvers, musici en vooral kunsthistorici die zich als ‘Groot-Nederlanders’ of ‘Dietsers’ aanstelden, en de roem van de ‘Groot-Nederlandse cultuur’ verdedigden en wensten te verspreiden, zelfs onder nazi-bezetting, die ‘Groot-Nederland’ als een onverdedigbare en voorbijgestreefde utopie beschouwde. Laat ons niet vergeten dat er tussen Vlaanderen en Nederland teen een haast onoverschrijdbare ‘Chinese muur!’ bestond, een echte ‘muur van de schande’, en toch werd die muur overschreden, namelijk door uw dienaar, de zogezegde ‘ultra’ Marc. Eemans. Maar van waar die Perseïdenaam? Laat ons gerust opklimmen tot de 16de en de 17de eeuw, toen de kloof tussen Noord en Zuid in de Nederlanden ontstaan is. Toen is er een wellicht eveneens geheim genootschap gesticht, dat naar rederijkersgewoonten een naam meekreeg ontleend aan de klassieke Oudheid, en de keuze viel op de held Perseus die Andromeda gered heeft. In rederijkerstaal was de arme, gekluisterde Andromeda het symbool van de verscheurde Nederlanden… Een van de topfiguren van dit geheim genootschap moet Petrus-Paulus Rubens geweest zijn, de hofschilder der aartshertogen Albert en Isabella, doch tevens een halfbroer van een prinses van Nassau, geboren uit overspel van de vader van Rubens met prinses Anna van Saksen, echtgenote van Willem de Zwijger.

Hier komt nu de spilfiguur van Dr Juliane Gabriëls op de voorgrond van de moderne ‘Perseiden’. Vriendin Juliane, een thans helaas haast vergeten topfiguur uit het Vlaamse cultureel leven in de eerste helft van onze eeuw, werd te Gent geboren in een francofone orangistische familie . Ze studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en werd de eerste vrouwelijke neuroloog dezer instelling, dit circa 1910, zo ik me niet vergis. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd ze docent aan de toen vervlaamste Universiteit van Gent, en werd ze in 1918, als zoveel andere ‘aktivisten’, vervolgd door het Belgische gerecht.

In de diaspora der vervolgde flaminganten belandde ze te Berlijn, waar ze o.m. bevriend werd met de eveneens uitgeweken jonge dichter Paul van Ostaijen en, zo men haar mag geloven, ontmoette ze hem geregeld in de lift van een groot Berlijns hotel, die hij bediende in een rood uniformpje in de trant van ‘le chasseur de chez ‘Maxim”…

Te Berlijn trad Juliane Gabriëls in de echt met de Duitse kunsthistoricus Dr Martin Konrad, de medewerker, onder de leiding van Dr Paul Clemens, van het verzamelwerk ‘Belgische Kunstdenkmäler. (Verlag F. Bruckmann A.G., München, 1923). Het werd voor Juliane Gabriels het begin van haar tweede roeping. Ze promoveerde toen te Berlijn tot doctor in de kunstgeschiedenis met een studie over ‘Artus Quellien, de Oude, Kunstryck Belthouwer’ (Uitg. ‘De Sikkel’, Antwerpen, 1930), met de beroemde Duitse kunsthistoricus A.E. Brinckmann als promotor.

Juliane Gabriëls vertoefde echter niet lang te Berlijn en ging zich te Blaricum, aan de Zuiderzee vestigen, waar ze de geboorte van het Vlaamse expressionisme meemaakte, met haar vrienden Gust en Gusta de Smet, Fritz van den Berghe, Jozef Canrre en het koppel Lucien Brulez-Mavromati, zonder de dichter Rene De Clercq te vergeten. Een herinnering aan dit ballingschapsoord is het ‘Portret van mevrouw G.’, geschilderd door Fritz van den Berghe.

Terug in het vaderland, vestigde Juliane Gabriëls zich te Antwerpen, in de Osijstraat, waar ze een dokterscabinet opende en een salon hield waar talloze Vlaamse en Noord-Nederlandse prominenten graag geziene gasten werden.

In dit salon is een haard van Vlaams culturele initiatieven ontstaan. Laat ons hier slechts vermelden: ‘Geschiedenis van de Vlaamsche kunst’ onder leiding van Prof. Dr Ir Stan Leurs (uitgeverij De Sikkel, Antwerpen, z.d.); stichting van de ‘Vlaamse Toeristenbond’, onder voorzitterschap van dezelfde Prof. Dr Ir Stan Leurs; stichting van een Vlaamse Akademie van de zeevaart; stichting van het ‘Busleyden-instituut’, onder voorzitterschap van de Noord-Nederlandse Prof. Dr G.J. Hoogewerff, voor de studie van de Groot –Nederlandse kunstgeschiedenis, enz.

Ik heb Juliane Gabriëls slechts twee dagen voor de inval van de Duitse legers in Belgie leren kennen. Bij een luchtaanval op Antwerpen, in mei 1940, werd haar huis in de Osijstraat door een bom getroffen en is ze een onderkomen te Brussel komen zoeken, hetgeen de aanleiding werd voor een meer uitgebreide kennismaking en de ontdekking van dezelfde interesse voor de Groot-Nederlandse idealen zowel op het gebied van de kunst als op dat van de Dietse belangen, zowel cultureel als politiek.

Groot was onze hoop toen we vernamen dat het gebied waarover de Duitse ‘Militärverwaltung’ zich uitstrekte tot aan de Somme reikte, dit is tot aan de zuidelijke grens van de aloude XVII Provincies; doch even groot werd onze teleurstelling toen we moesten vaststellen dat Noord-Nederland onder een ‘Zivilverwaltung’ viel en van Zuid-Nederland door een echte Chinese muur gescheiden werd. Onze sympathie voor de ‘Mythos van de XXe eeuw’ ten spijt, bracht dit ons, Juliane Gabriëls en mezelf, en onze gelijkgeoriënteerde vrienden, tot een eerder terughoudende gezindheid tegenover de bezetter. Dit belette echter niet, voor de meeste onder ons, een kollaboratie met voorbehoud.

Ikzelf, werkloos geworden door de oorlogsomstandigheden, ben aldus om den brode een vrije medewerker geworden aan allerlei zowel franstalige als nederlandstalige bladen en tijdschriften behorende tot de verscheidene strekkingen van de kollaboratie, dit echter op uitsluitend cultureel vlak, want politiek was me uit den boze… De Realpolitik van de bezetter was eerder dubbelzinnig en onaanvaardbaar wat ons Diets ideaal betrof. Ik heb trouwens eens gezegd aan Dr Jef van de Wiele, de leider van de Devlag en auteur van het boek ‘Op zoek naar een vaderland’, dat hij niet een lands-, maar een volksverrader was…

Zonder aan ‘weerstand’ te denken, hebben Juliane Gabriëls en onze Dietsgezinde vriende aan ‘weerstand’ gedaan onder het motto ‘onverfranst, onverduitst’. Maar hoe? Op allerlei wijzen, middels contacten met nietnazi-gezinde Duitse vrienden waaronder, o .m. de Brusselse leden van de Propaganda-Abteilung. Vandaar de milde houding van deze heren wat betreft de toepassing in Vlaanderen van de ‘entartete Kunstpolitik’ .

Ons Groot-Nederlands ideaal was anderzijds, hoe paradoksaal het ook moge klinken, gediend door een door ‘Ahnenerbe’, het wetenschappelijk organisme van de SS, gestichte uitgeverij geheten ‘De Burcht’. De zetel van deze uitgeverij werd aldus het ontmoetingscentrum van de ‘Perseïden’ en de haard van talrijke Groot-Nederlandse uitgaven, o.m. het maandblad ‘Hamer’ en het tijdschrift ‘Groot-Nederland’, waar zowel Noord-Nederlandse als Zuid-Nederlandse schrijvers regelmatig aan meegewerkt hebben.

Er waren verder nog andere mogelijkheden door andere uitgeverijen geboden. Zo is het dat bij De Sikkel een boek van Juliane Gabriëls en Adriaan Mertens in 1941 verschenen is, gewijd aan ‘De constanten in de Vlaamse kunst’, en van mezelf, bij de uitgever Juliaan Bernaerts (hij was eveneens de directeur van ‘De Burcht’) een kleine monografie over ‘De Vroeg-Nederlandse schilderkunst’ (Kleine Beer-reeks nr. 10 van de uitgeverij ‘De Phalanx’). Onze thans té vergeten vriend Urbain Van de Voorde publiceerde anderzijds bij een uitgeverij van het VNV een uitstekend overzicht van de schilderkunst der Nederlanden, dat vooral de nadruk legde op de eenheid van de zogeziene of zogenaamde ‘Vlaamse’ en ‘Hollandse’ schilderkunst, niettegenstaande de politieke verscheurdheid van ons gemeenschappelijk vaderland. Van dit boek bestaat een tot hiertoe onuitgegeven Franse vertaling. Anderzijds heb ik toen een uitvoerig, nog steeds onuitgegeven, essay in het Frans gewijd aan de Nederlandse poëzie (Noord en Zuid), vanaf de Middeleeuwen tot het midden van onze eeuw. Het draagt voor de ‘Perseïden’ de veel betekenende poëtische titel ‘Andromède révélée’.

Van een Duitse kunsthistoricus, de in Amsterdam vertoevende Friedrich-Markus Huebner, vertaalde ik verder een boek gewijd aan Jeroen Bosch dat na de oorlog, dank zij mij, nog een Franse vertaling kende onder de titel ‘Le mystere Jerome Bosch’ (uitgeverij Meddens, Brussel). Laat me er nog aan toevoegen dat ik eveneens de auteur ben (onder een deknaam!) van een boek gewijd aan ‘De Vlaamse Krijgsbouwkunde’ (Frans Vlaanderen inbegrepen), gedeeltelijk geschreven gedurende de Duitse bezetting (Drukkerij-Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950).

Met de bedoeling de nadruk te leggen op de voorrang van de Nederlandse op de Italiaanse kunst, gaf Juliane Gabriëls een lezing in het ‘Italiaans Instituut’ van de Livornostraat te Brussel, waarin ze betoogde dat de Renaissance niet in ltalië, doch in de Nederlanden was ontstaan met een Claus Sluter en een Jan van Eyck als boegbeelden. Na de lezing had een kleine ontvangst in de ‘dopo lavoro’ van het Instituut plaats. Bij het drinken van een uitstekende ‘chianti’ (toen een rariteit), werd een woordje gezegd ter ere van de Duce en van de leider Staf De Clercq, waarop een toevallig aanwezige Duitse SS-man, Unterscharführer Heinz Wilke, eveneens een woordje ter ere van zijn Führer wenste te zeggen. Het woord werd hem echter geweigerd omdat het voor ons uitsluitend ging om een Italiaans-Vlaamse verbroederingsavond. Heinz Wilke liep woedend weg en diende tegen ons een klacht in bij de S.D. met diplomatieke verwikkelingen tussen Brussel, Berlijn en Rome. Gelukkig genoeg voor ons, kwam de topfiguur van de SS in Belgie ons ter hulp en bleef de klacht bij de S.D. ten slotte zonder gevolg, zoniet waren Juliane Gabriëls en haar vrienden in een Duits concentratiekamp beland… Achteraf, na de val van de Duce, bleek de directeur van het ‘Italiaans Instituut’ te Brussel een Italiaanse verzetsman te zijn…

Een ander, eerder onschuldig exploot van de ‘Perseïden’ ten gunste van de Nederlandse kunstgeschiedenis, was de officiële ontvangst door het ‘Busleydeninstituut’, op het Mechelse stadhuis, van Prof. Dr Hans Gerard Evers ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek gewijd aan Peter Paul Rubens (Verlag F. Bruckmann, München, 1942). Het werd een heuglijke gebeurtenis met een ‘congratulatio’ van Juliane Gabriels, een dankwoord van Prof. Evers en de overhandiging van een erediploma aan de Duitse kunstgeleerde, dit in aanwezigheid van leden van het ‘Deutsches Institut’ te Brussel, waaronder weinig of geen Nazi-Iui, doch mooie jonge vrouwen, want vrouwelijk schoon heeft steeds de ‘Perseïden’ gesierd…

Een ‘Perseïde’ van over de ‘schreve’ was de Frans-Vlaamse priester Gantois, een persoonlijke vriend van de niet-katholieke Juliane Gabriëls, die reeds in het begin van de bezetting onder een deknaam een studie gewijd had aan het toen aktuele onderwerp ‘tot waar strekken zich de Nederlanden in Frankrijk uit?’ Natuurlijk tot aan de Somme! Ik licht hierbij dan uit mijn bibliotheek een vijfdelig boek uit de 18e eeuw (met een ‘imprimatur’ van 24 juni 1768) dat heet ‘Les delices des Pays-Bas ou description geographique et historique des XVII. Provinces Belgiques’, met een ‘Descriptio particuliere du Duche de Brabant et du Brabant Wallon’ .

In het Nederlands luidt dit boek (op de titelplaat) ‘Het Schouwburg der Nederlanden’, want de drukker-uitgever ervan was de Antwerpenaar C.M. Spanooghe, ‘Imprimeur-Ubraire’, gevestigd ‘sur la place de la Sucrerie’ (sic!). Een merkwaardige toeristische gids avant la lettre, waarvan de ‘Denombrement’ of inhoudstafel niet enkel de XVII provincies omvat, waaronder het hertogdom Luxemburg, het graafschap Artesie, het graafschap Henegouwen, enz., doch eveneens o.m. Waals Brabant, Frans-Vlaanderen, het Kamerijkse, ja zelfs het Prinsbisdom Luik en het Akense, dus een gedeelte van het huidige Duitslandl Aldus een echt kluitje voor de kultuteie expansiegeest van de ‘Perseïden’ die anderzijds niet terugdeinsden voor een kijk op de bestendige culturele invloed van de Nederlanden tot ver in Oost-Duitsland, o.m. Dantzig en Königsberg, ja ook in Zuid-Duitsland , tot in Tyrool (Innsbrück) en ook Frankrijk en Italië.

Een mooi geschenk in die zin was een in 1937 verschenen ‘Deutsch-Niederländische Symphonie’ onder leiding van Dr R. Oszwald en met een speciale hulde aan Prof. Raf Verhulst. Op het kaft prijkt een mooie foto van het Lierse stadhuis! Hier waren eveneens ‘Perseïden’, bewust of onbewust, aan het werk geweest. Ik denk o.m. aan de gewezen echtgenoot van Juliane Gabriels, Dr Martin Konrad en ons beider persoonlijke Nederduitse vriend Franz Fromme, of eerder Franske, de olijke anti-nazi, die het vertikte gedurende de bezetting een uniform te dragen en die aan zijn hiërarchische chef ooit de vraag stelde: ‘een uniform dragen? Wilt u dan dat ik zelfmoord pleeg?’ Deze kleine anekdote moge een, tenminste voorlopig eindpunt stellen aan rnijn beknopt relaas van wat het bewust of onbewust Diets cultureel ‘verzet’ geweest is van de kleine vriendengroep der ‘geheime Perseïden’ … Maar er bestond eveneens een politiek ‘Diets Verzet’!

POSTSCRIPTUM

Bij het redigeren van het hiervoor afgedrukt ‘Geheim der Perseïden’ zijn allerlei bedenkingen en bijkomende vaststellingen en wellicht niet altijd noodzakelijke toevoegingen aan mijn betoog komen opdoemen. En in de eerste plaats dan bedenkingen en vaststellingen bij het oorlogsgeweld dat niet voor elkeen geweld betekende. Inderdaad, zo dit geweld onvervangbaar cultuurgoed vernietigde, bracht het eveneens een cultuur opbloei mee, ten minste in onze Westerse landen. Gedurende de laatste wereldoorlog zijn in Vlaanderen uitgeverijen en vooral boekhandels als paddestoelen na de regen in groot ge tal uit de grond gerezen. Men verkocht soms zelfs mooie vergulde boekbanden aan de lopende meter… En het muziek- en toneelleven dan: talloze concerten, oprichting van nieuwe muziekensembles zoals een Vlaams filharmonisch orkest te Brussel en, eveneens te Brussel, de hernieuwing van de Alhambraschouwburg als operahuis. Ik herinner me, enkele dagen voor de ‘bevrijding van Brussel’, in augustus 1944, een opvoering van ‘De Vliegende Hollander’ . Begin september was er een Amerikaanse musicalshow met mooie, halfnaakte girls in ruil gekomen…

Amerikaanse cultuur?

Maar het oorlogsgebeuren brengt eveneens allerlei ontsporingen mee, vooral bij extraverte en ambitieuze naturen, zoals bv. een atheneumleraar die zich plots ontpopte als een toekomstig gouwleider of een dichter die zich reeds een Vlaamse Goebbels waande. Ja zelfs een naïeve Cyriel Verschaeve die het slagwoord van Rene De Clercq omvormde tot een potsierlijk ‘Wij zijn Duitsers, geen Latijnen’, in de waan dat het Nazi-Duitsland de mythe van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie had doen herrijzen met een Hitler als de door de profetieën aangekondigde ‘derde Frederik’…

Aan de andere zijde, de zijde van ‘de goede Belgen’, zien we hoe de hoofdconservator van een onzer grote musea zijn museum, in mei 1940, in de steek liet om naar Engeland te vluchten om dan in 1944 naar het ‘bevrijde vaderland’ terug te keren als kapitein van het Belgische leger; een eenvoudige Gentse schoolmeester ontpopte zich tot kapitein van de ‘weerstand’, om achteraf diktator van de moderne kunst in Belgie te worden, terwijl een misdadiger van gemeenrecht als grote ‘weerstander’ uit Dachau terugkeerde, twintig kilo verzwaard, en in 1945 kabinetschef van een socialistische minister werd, om achteraf een hoge functie in een ministerie te bekleden… Er dient echter gezegd dat dezelfde man, in september 1940, een ‘Jeunesse Socialiste Nationale’ (hoe vertaalt men dit in het Nederlands?) had willen opdrichten.

Een andere goede socialist en volgeling van Hendrik De Man, en toekomstige hoge functionaris van de Spaarkas, had op datzelfde ogenblik een milde ‘Socialiste Nationale’ willen stichten… Gelukkig voor hen werd het hen door de Duitse bezetter niet toegelaten!

***

Doch laat ons tot ‘Het geheim der Perseïden’ terugkomen, om dan te herinneren aan een prent van Harrewijn uit Rubens’ tijd die ons de tuingevel van het Rubenshuis aan de Wapper toont waarop duidelijk, als een uithangbord, een voorstelling van Andromeda’s verlossing door Perseus te ontwaren is. Voor Dr Juliane Gabriëls was het een duidelijke bevestiging dat Rubens wel degelijk een lid van het geheim genootschap der ‘Perseïden’ geweest was…

Een andere stelling van Juliane Gabriëls was dat Rubens niet te Siegen geboren werd, zoals thans algemeen wordt beweerd, doch wel te Antwerpen.

Tot in het midden van verleden eeuw werd nog, historisch getrouw, aangenomen dat het te Keulen en niet te Siegen was. Ik bezit het programmaboekje van de feestelijkheden die te Antwerpen plaatsvonden van 15 tot 25 augustus 1840 ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld van P.P. Rubens op de Groenplaats aldaar. In een voorafgaande korte levensbeschrijving van de kunstenaar is deze nog steeds te Keulen geboren, en in 1840 of 1841, moet Victor Hugo nog zijn geboortehuis te Keulen bezocht hebben als toeristische bezienswaardigheid (cfr. ‘Le Rhin’, 1842).

In de ‘Aanteekeningen over den grooten meester en zijne bloedverwanten’, van de Antwerpse stadsarchivaris P. Genard, verschenen in 1877, vindt men trouwens op pagina 193 het volgende: ‘Omgeven van de zorgen eener teedere moeder en van duurbare verwanten, gaf Maria Pijpelinckx te Antwerpen, waarschijnlijk in het huis harer zuster Suzanna, het licht aan eenen zoon die den voorvaderlijken naam van’ Peeter ontving en later met fierheid den titel van geboren poorter van Antwerpen droeg.’ Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op de echte geboorteplaats van Peter-Paulus Rubens: Siegen, Keulen of Antwerpen? Ik zal er echter aan toevoegen dat men op de Meir, te Antwerpen, een pand vindt dat, in het Latijn en met een borstbeeld van de kunstenaar, beweert zijn geboortehuis aldaar te zijn, alhoewel het slechts een huis uit de 18′ eeuw moet zijn. Hetgeen in bezettingstijd voor de ‘Perseïden’ vooral telde was dat Rubens wel te Antwerpen, in Brabant, geboren werd en niet te Siegen, in Duitsland… Dr Juliane Gabriëls, waarvan ik me als geestelijke erfgenaam beschouw (ik bezit van haar onuitgegeven geschriften, waaronder een uitgebreide stamboom van de familie Rubens), was een verwoede verdedigster van de geboorte te Antwerpen van de ‘zoon van de triomf’, zoals ze P.P. Rubens heette.

***

Alvorens dit reeds al te lang postscriptum te besluiten wil ik nog wijzen op een ander stokpaardje van Dr Juliane Gabriëls en haar vriendenkring, namelijk een te herwaarderen Vlaamse, thans totaal vergeten Jeanne d’ Arc. Zo ik me niet vergis, kent men niet eens meer haar naam en bekommeren de historici zich niet om haar bestaan. Ze was nochtans de ziel en de geestelijke aanvoerster van het Vlaamse heir dat onder het bevel stond van Filips van Artevelde en dat in 1382 te Westrozebeke vers lagen werd door Filips de Stoute en de Franse koning Charles VI.

Dit mochten de ‘Perseïden’ vernemen in ‘Het Schouwburg der Nederlanden’ dat het optekende in een ‘Histoire du Moine de St. Denis, auteur contemporain, mise en François par M. le Laboureur’ . We lezen aldus: ‘les Flamands étaient conduits par une vieille Sorcière, qui les avait assurés de la victoire, pourvu qu’on lui donnât à porter la bannière de St. Georges. Il ajoute que cette femme fut tuee au commencement du combat. Il y aurait bien des reflexions à faire sur cette particularité, qui n’a pas êté assez remarquée par les Historiens modernes.’ Ik zou nog verder kunnen citeren, maar zal het hierbij houden. ‘Het Schouwburg der Nederlanden’ verscheen in 1786 en tot hiertoe heeft geen enkele ‘Historien moderne’ het achterhaald wie deze ‘Sorcière’ kon geweest zijn. Dr Juliane Gabriels, als goede Vlaamse feministe en logezuster, heeft haar vrienden ‘Perseïden’ trachten te overhalen dit op te sporen. Het is nog niet gebeurd en ik ben, helaas, geen historicus doch slechts een Groot-Nederlander, thans eveneens, alhoewel door de na-oorlogse surrealistjes verketterd, als de ‘laatste historische surrealist’ beschouwd…

Diogenes, nr. 1, mei 1992, p. 99-103.

00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, tradition, peinture, belgique, belgicana, flandre, marc eemans, avant-gardes, surréalisme, surréalisme flamand, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 mars 2011

Marc. Eemans en de "gnostische" schilderkunst

Henri-Floris JESPERS

Marc. Eemans en de "gnostische" schilderkunst

Ex: http://marceemans.wordpress.com/ & http://mededelingen.over-blog.com/

Le but ultime (1928)

Kort na zijn ontslag uit het Klein Kasteeltje eind 1949 publiceerde Marc. Eemans onder pseudoniem De Vlaamse krijgsbouwkunde, een boek dat hij gedeeltelijk tijdens de bezetting geschreven had. Hij gaat opnieuw aan de slag in het uitgeversvak, nl. bij uitgeverij Meddens waar hij in contact komt met Jef L. de Belder (1912-1981) die in 1949 ontslagen was uit het interneringskamp van Merksplas. De Belder was redactiesecretaris van het door Meddens uitgegeven pasgeboren maandblad De Periscoop (1950-1980), een betrekking die hij aan hoofdredacteur René F. Lissens te danken had. Jef De Belder en zijn vrouw Line Lambert (1907-2005) runden de Colibrant-uitgaven te Lier, waar Eemans' Het boek van Bloemardinne in 1954 verscheen, twee jaar later gevolgd door Hymnode.

Jan Hugo Verhaert trad in 1956 bij Meddens in dienst als verantwoordelijke voor het tijdschrift World Theatre / Théâtre dans le Monde, een blad gesubsidieerd door de Unesco. Hij werd ook ingezet om de lay-out van De Periscoop te verzorgen, “het troetelkind” van directeur Theo Meddens (1901-1966). Op verzoek van prof. Lissens werd het hoofdredacteurschap in 1955 aan de De Belder overgedragen.

In 1956 nam hij jammer genoeg ontslag en bleven alleen nog Marc. Eemans, toen lector bij Meddens, en ikzelf over. Ik verzorgde de vormgeving. Eemans moest intussen alleen alles beredderen, wat hij graag deed, daar hij (die pottenkijkers schuwde als de pest) nu de vrije hand had. De nieuwe hoofdredacteur, dr. Frans van den Bremt, had van literatuur en hedendaagse kunst weinig kaas gegeten. Hij was musicoloog, zijn grootste hobby was fotografie en hij liet Eemans graag betijen.

In De Periscoop publiceerde Eemans een aantal lezenswaardige gelegenheidsbijdragen, onder meer over Henri de Braekeleer, William Degouve de Nuncques, Fritz van den Berghe, Max Ernst en E. L. T. Mesens. Zijn eerste bijdrage, 'Bij Paul van Ostaijen in de leer' (1 november 1956), verscheen in de periode dat de dichter van het Eerste boek van Schmoll dank zij de vierdelige publicatie van zijn Verzameld werk onder redactie van Gerrit Borgers volop in de belangstelling stond. Met die bijdrage eist Eemans opnieuw avant-gardistisch verleden op en situeert zichzelf – m.i. geheel onterecht – in de Ostaijense traditie. Twee jaar tevoren had hij het moeten slikken dat zijn vriend Mesens hem het predicaat 'surrealist' ontzegd had. In 'Les apprentis magiciens au pays de la pléthore' verweet Mesens hem met zoveel woorden enige “verwardheid” (ook op politiek vlak...), wat hem gebracht heeft tot een “culte mystico-panthéiste dont l'expression est symboliste et ne peut rien avoir de commun avec la réduction des antonomies que le surréalisme s'est toujours proposé”.

Dat stond echter hun vriendschap niet in de weg.

*

Na zijn vrijlating was Eemans ook als schilder opnieuw aan de slag gegaan – La vie méhaignée (le chant d'amour) dateert van 1950. In 1957 exposeerde hij een dertigtal werken in galerie Le Soleil dans la Tête te Parijs. De bescheiden catalogus werd ingeleid door een oude relatie van de schilder, Claude Elsen, pseudoniem van Gaston Derycke (1910-1975), die voor de oorlog aan Hermès meewerkte.

Gaston Derycke had in de jaren dertig enkele plaquettes gepubliceerd. Hij was redacteur bij het Amerikaanse persagentschap United Press, redactiesecretaris van het weekblad Cassandre, opgericht door Paul Colin, en had naam en faam verworven met zijn filmkritieken in Le Rouge et le Noir en in Les Beaux-Arts. Hij werkte ook mee aan de roemruchte Cahiers du Sud (1925-1966).

In 1937 schreef hij nog met zoveel woorden de haat te delen tegen het fascisme dat de cultuur en de intelligentie bedreigt, maar bij het begin van de bezetting werd hij toch maar hoofdredacteur van Cassandre en publiceerde hij kritieken in Le Nouveau Journal. In 1944 verscheen Destin du Cinéma, meer dan een tijdsdocument. Ondertussen had hij zich ook ontpopt als misdaadauteur met Je n'ai pas tué Barney (1940) en Quatre crimes parfaits (1941), verschenen in de populaire, door Stanislas-André Steeman gedirigeerde reeks 'Le Jury'. Relevanter zijn de kritische bijdragen waarin hij theoretische bespiegelingen verwoordt over het genre zelf en scherpzinnig de redenen analyseert waarom het als minderwaardig wordt geacht, een stelling die hij terecht betwist.

Bij de bevrijding kreeg Derycke het zwaar te verduren. Hij vlucht naar Frankrijk waar hij deel gaat uitmaken van het actieve netwerk van Belgische schrijvers die in min of meerdere mate gecompromitteerd waren door de collaboratie. Als Claude Elsen zet hij zijn literaire carrière in Parijs voort. Hij schrijft een paar jaar opgemerkte filmkritieken in het extreem-rechtse tijdschrift Écrits de Paris, opgericht in 1947 door René Malliavin die in januari 1951 Rivarol zou lanceren, 'hebdomadaire de l'opposition nationale' dat tot op heden verschijnt. Zijn belangstelling voor misdaadliteratuur blijft onverminderd. Wanneer Jean Paulhan hem uitnodigt mee te werken aan de herrezen NRF (anno 1953, nu als Nouvelle Nouvelle Revue Francaise) publiceert hij een bijdrage waarin hij de Amerikaanse 'roman noir' als antidotum stelt voor de dreigende sclerose van de klassieke politieroman.

Met de publicatie in 1953 van Homo eroticus: esquisse d'une psychologie de l'érotisme in de prestigieuze reeks 'Les Essais' van Gallimard (uitgever van de NNRF) verwerft de expat die tot dan slechts toegang had tot uiterst rechts gemarkeerde publicaties, een (bescheiden maar voor velen benijdenswaardige) plaats binnen de Franse literaire institutie. Hij zou echter vooral als vertaler van o.m. Norman Mailer, Angus Wilson, Kingsley Amis en anti-psychiater Ronald Laing waardering (en ook soms wel terechte kritiek) oogsten. Tot slot, in J'ai choisi les animaux komt een vroege maar niet minder radicale verdediger van de dierenrechten resoluut aan het woord.

*

Het is typisch voor Eemans' demarche dat hij bij zijn tentoonstelling in galerie Le Soleil dans la Tête, een manifestatie die hij ongetwijfeld als een vorm van rehabilitatie zag, een tekst vroeg aan uitgerekend een eveneens door de collaboratie zwaar gebrandmerkte relatie.

Claude Elsen onderstreept dat schilderkunst voor Eemans niets anders is dan :

Démarche spirituelle, conquête de l'invisible, elle annexe ce monde invisible à l'univers visible de l'art pictural, nous faisant voir ces choses dont saint Jean de la Croix dit qu'elles existent sans que nous les voyions, au contraire de celles que nous voyons et qui n'existent pas.

Cette peinture ne se réclame d'aucune mode, ne va dans le sens d'aucun courant actuel. Si l'on peut voir en elle, dans une certaine mesure, un prolongement du surréalisme, elle se rattache davantage à une Tradition plus secrète et plus profonde – à cette Tradition hermétique dont récemment encore André Breton lui-même déplorait que l'art moderne ignorât le message.

Claude Elsen zinspeelt hier op het pas verschenen L'art magique van Breton, die op ambigue wijze gefascineerd was door die “Tradition plus secrète et plus profonde”, die “Tradition hermétique” die hier nog ruim aan bod zal komen.

Eemans had nu blijkbaar een bruggenhoofd in Parijs. In de lente van 1959 publiceerde Le Soleil dans la Tête een voornaam uitgegeven monografie van Serge Hutin (1929-1997) en Friedrich-Markus Huebner (1886-1964), Ars magna. Marc. Eemans, peintre et poète gnostique.

Serge Hutin, doctor in de letteren verbonden aan het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), publiceerde in 1955 een Histoire des Rose-Croix. Hij had enkele deeltjes op zijn naam staan in de bekende reeks 'Que sais-je?' uitgegeven door de Presses Universitaires de France: L'alchimie, Les sociétés secrètes, La philosophie anglaise et américaine en Les gnostiques. Zijn belangrijkste publicaties waren toen nog in de pijpleiding: Les disciples anglais de Jacob Böhme en Henry More. Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge.

Hutin wijst erop dat alleen al de titels van Eemans' schilderijen uit de periode 1950-1959 onmiskenbaar verwijzen naar diens esoterische bedoelingen: La gnose de la parturience, Le serpent hyperboréen, L'étoile anagogique, L'ascension originelle, enz. Met zijn werk wil Eemans de toeschouwer verheffen tot wat hij “l'état de mystère” noemt, waardoor hij, de toeschouwer, niet louter passief blijft maar integendeel toegang krijgt tot “le monde invisible des symboles, des illuminations et des rites”. Het komt erop aan een on-middellijke, niet gemedieerde 'communicatie' tot stand te brengen door het prikkelen of '(op)wekken' van de trans-rationele intuïtie'. Wanneer de kunstenaar daar in slaagt, dan gaat het niet langer om fantastische kunst – dit is de projectie van wonderbaarlijke of schrikwekkende fantasma's, “enfantés par le sommeil de la raison dont parle Goya” – maar wel om een waarachtige revelatie. De schilder reveleert, ont-hult (een) waarheid

(άληθεία, wat niet verhuld is).

De telles œuvres sont belles, certes, mais leur caractère d' 'art' n'est, somme toute, que secondaire: elles sont, avant toute, l'expression symbolique des expériences intérieures de l'artiste – expériences qui ne sont elles-mêmes qu'une découverte 'occulte' et magique.

Volgens Hutin verschijnt de contemporaine surrealistische schilderkunst als de laïcisering van een in se esoterische schilderkunst:

Il ne s'agit plus d'extérioriser une doctrine secrète traditionnelle, mais de découvrir, indépendamment de toute contrainte (religieuse ou initiatique), l'intrication 'dialectique' de la réalité et de la surréalité – du domaine des apparences sensibles et de celui des déterminismes subtils qui conditionnent les premières.

Hij stelt vast dat Salvador Dalí zijn 'mystiek' bewust heeft geïntegreerd in de traditie van de katholieke symboliek en dat Ernst Fuchs (°1930) de “koninklijke weg” van het zestiende-eeuwse hermetisme teruggevonden heeft. Maar zelfs kunstenaars die, vrij van welke sacrale traditie ook, een eigen, persoonlijke weg volgen, wars van welke vorm van esoteriek ook, blijken spontaan de uitbeelding en de regels te herontdekken van bepaalde vormen van traditionele symboliek, zoals bijvoorbeeld Leonor Fini die in haar werk de taal der alchemie als vanzelf hanteert. Eemans, van zijn kant, leunt doelbewust aan bij een “ésotérisme de type traditionnel”:

il dessine et peint dans un but initiatique: surtout il ne s'agit point de 'faire de jolies choses', même pas de faire de l'art pur mais de fournir à la méditation des 'supports' concrets et symboliques tout à la fois, qui permetttront au spectateur de répéter en lui-même le processus d'illumination intuitive par laquelle l'artiste est parvenu à la connaissance supra-rationnele, à la gnose.

Impliciet suggereert Hutin hier dat Eemans aanknoopt bij of deelachtig is aan de traditie van het kunstwerk als sacrale, geladen afbeelding. Aan de Byzantijnse iconen werden en worden wonderdadige en andere wonderbaarlijke vermogens toegekend. Voor de Renaissance-mens hadden (bepaalde) schilderijen en beeldhouwwerken een religieus of zelfs thaumaturgisch of minstens bezwerend karakter, net zoals de antieke, polychrome Griekse beelden die het voorwerp waren van cultische zorgen. Peter Burke stipt in dat verband aan dat (bepaalde) Renaissance-schilderijen lijken te behoren tot een magisch stelsel buiten het kader van het christendom (zo was Botticelli's Primavera wellicht een talisman).

Volgens Hutin zijn Eemans' schilderijen tegelijk concrete et symbolische 'dragers' voor meditatie, net als bijvoorbeeld mandala's, die moeten leiden tot illuminatie, supra-rationele kennis, gnosis. Hij gaat uitvoerig op dit thema in:

Ce n'est pas, bien au contraire!, une peinture 'anecdotique', 'allégorique' ou 'littéraire': il ne s'agit pas de 'raconter une histoire', ni d' 'illustrer une doctrine', ni de transformer des idées en allégories concrètes. Bon gré mal gré, celui qui regarde de telles œuvres est obligé de participer à un acte magique: même s'il ne retrouve pas l'illumination gnostique à laquelle le peintre est parvenu, il sera plongé dans un état de 'rêverie' singulièrement propice aux hantises métaphysiques. […] Ce peintre-penseur a retrouvé l'un des principes de la meilleure initiation: il ne s'agit pas d' 'apprendre' didactiquement tel ou tel système, mais de réaliser en soi un état d'illumination – condition nécessaire à l'acquisition ultérieure d'une connaissance métaphysique véritable. Il ne faut pas vouloir à tout prix découvrir une 'signification' précise aux scènes 'symboliques' que nous montre le peintre: il s'agit, tout simplement, de les regarder de la manière la plus 'intuitive', la plus spontanée possible. Aristote caractérisait ainsi l'enseignement des mystères d'Éleusis: 'Ne pas apprendre, mais éprouver', et, dans l'observation des tableaux de Marc. Eemans, c'est un peu la même chose.

Het gaat immers om een 'supra-picturale' schilderkunst die zich niet richt naar het materialistische genot van de kleur om de kleur en van de vorm om de vorm, maar wel om een “véritable tentative gnostique pour réconquérir les visions métaphysiques et les mythes'. Drie invalshoeken bepalen het esoterische universum van de schilder, aldus Hutin: de Griekse mysteriën en godenwereld, bepaalde vormen van christelijke gnosis en alchemistische overleveringen, vermengd met reminiscenties aan de Edda's. De inbreng van het surrealisme bestaat, ten eerste, uit vernuftige metaforische uitwerkingen (“dans lesquelles Eemans excelle autant que son compatriote Magritte”) en, ten tweede, uit een metafysica van de erotiek (“qui rejoint d'ailleurs d'authentiques secrets occultes”).

Hutin heeft nu meer dan de helft van zijn diepgravend essay achter de rug en beseft dat zijn discours nu ook iets concreets moet bevatten op louter schilderkunstig vlak, hoe profaan dit ook moge wezen... Sommigen zullen inderdaad de vraag stellen of de kunstenaar zoveel duistere literatuur van doen heeft, waarbij ze geringschattend insinueren dat de schilderijen van Eemans al te literair zijn en, vooral, dat hij zondigt door gebrek aan zin voor plastiek. Het volstaat echter, zegt Hutin, hen te wijzen op de subtiliteiten van zijn coloriet en op zijn voorkeur voor het clair-obscur – “ce mystère incarné dans toute vraie peinture de l'âme”. Bovendien moet gewezen worden op Eemans' diepe kennis van de compositie:

Tout dans ses œuvres, est harmonie rythmiquement ordonnée, non point en raison d'une idée ou d'une allégorie préétablie, mais bien en fonction de formes – peut-être toujours chargées de sens – qui sont là avant tout pour se répondre sur le plan des nécessités plastiques inhérentes à toute peinture digne de ce nom.

Volgens Hutin komt Eemans' kunst van de compositie rechtstreeks voort uit de surrealistische technieken van het 'papier collé' en van de foto-montage. Tot slot wijst hij op

une permanente fusion entre des images oniriques et celles qui relèvent du sentiment de l'infini, aussi bien dans le temps que dans l'espace, avec les analogies telluriques, lunaires et solaires, ou encore avec tous les reflets de dépaysement par rapport au moi discursivement tangible, dépaysement qui conduit à se sentir soit immensément grand, soit infiniment petit, ou bien encore à se voir emporté, tel une comète, à travers le monde sidéral.

De behandeling van het literaire werk van Eemans door Hutin en Huebner zal te zijner tijd aan bod komen. Wel dient hier al aangestipt dat Hutin de publicatie bij Le Soleil dans la Tête aankondigt van Eemans' Gnose de chair et de Silence. Daar kwam niets van in huis, en Eemans zou ook geen tweede keer exposeren bij de Parijse galerie. Het zou mij niet verwonderen dat hij zichzelf eens te meer in de weg heeft gestaan.

Henri-Floris JESPERS

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art gnostique, peinture gnostique, peinture, marc eemans, avant-gardes, surréalisme, belgique, belgicana, flandre, art flamand, surréalisme flamand |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 24 février 2011

Futurisme et dadaisme chez Evola

Futurisme et dadaïsme chez Evola

Salvatore FRANCIA

Nous devons également mentionner l'influence qu'exerça sur Evola adolescent le groupe qui s'était constitué autour des revues de Giovanni Papini et du mouvement futuriste. Le jeune Evola ne tarda pas à reconnaître toutefois que l'orientation générale du futurisme ne s'accordait que fort peu avec ses propres inclinaisons. Dans le futurisme, beaucoup de choses lui déplaisaient : le sensualisme, l'absence d'intériorité, les aspects tapageurs et exhibitionnistes, l'exaltation grossière de la vie et de l'instinct, curieusement mêlée avec celle du machinisme et d'une espèce d'américanisme, même si, par ailleurs, le futurisme se référait à des formes chauvines de nationalisme.

Nous devons également mentionner l'influence qu'exerça sur Evola adolescent le groupe qui s'était constitué autour des revues de Giovanni Papini et du mouvement futuriste. Le jeune Evola ne tarda pas à reconnaître toutefois que l'orientation générale du futurisme ne s'accordait que fort peu avec ses propres inclinaisons. Dans le futurisme, beaucoup de choses lui déplaisaient : le sensualisme, l'absence d'intériorité, les aspects tapageurs et exhibitionnistes, l'exaltation grossière de la vie et de l'instinct, curieusement mêlée avec celle du machinisme et d'une espèce d'américanisme, même si, par ailleurs, le futurisme se référait à des formes chauvines de nationalisme.

Justement, à propos du nationalisme, ses divergences de vue avec les futuristes apparaissent dès le déclenchement de la première guerre mondiale, à cause de la violente campagne interventionniste déclenchée par le groupe de Papini et le mouvement futuriste. Pour Evola, il était inconcevable que tous ces gens, avec à leur tête Papini, épousassent les lieux communs patriotards les plus éculés de la propagande anti-germanique, croyant ainsi sérieusement appuyer une guerre pour la défense de la civilisation et de la liberté contre la barbarie et l'agression.

Evola, à l'époque, n'avait encore jamais quitté l'Italie et n'avait qu'un sentiment confus des structures hiérarchiques, féodales et traditionnelles présentes en Europe centrale, alors qu'elles avaient quasiment disparu du reste de l'Europe à la suite de la révolution française. Malgré l'imprécision de ses vues, ses sympathies allaient vers l'Autriche et l'Allemagne et il ne souhaitait pas l'abstention et la neutralité italiennes, mais une intervention aux côtés des puissances impériales d'Europe centrale. Après avoir lu un article d'Evola dans ce sens, Marinetti lui aurait dit textuellement : « Tes idées sont aussi éloignées des miennes que celles d'un Esquimau ».

Après 1918, Evola est attiré par le mouvement dadaïste, surtout à cause de son radicalisme. Le dadaïsme défendait une vision générale de la vie sous-tendue par une impulsion vers une libération absolue se manifestant sous des formes paradoxales et déconcertantes, accompagnées d'un bouleversement de toutes les catégories logiques, éthiques et esthétiques. « Ce qui vit en nous est de l'ordre du divin, affirmait Tristan Tzara, c'est le réveil de l'action anti-humaine ». Ou encore : « Nous cherchons la force directe, pure, sobre, unique, nous ne cherchons rien d'autre ». Le dadaïsme ne pouvait conduire nulle part : il signalait bien plutôt l'auto-dissolution de l'art dans un état supérieur de liberté. Pour Evola, c'est en cela que résidait la signification essentielle du dadaïsme. C'est ce que nous constatons en effet à la lecture de son article « Sul significato dell'arte modernissima », reproduit en appendice de ses Saggi sull'idealismo magico, publiés en 1925. En réalité, le mouvement auquel Evola avait été associé n'a réalisé que bien peu de choses. Evola en avait espéré davantage. Si le dadaïsme représentait la limite extrême et indépassable de tous les courants d'avant-garde, tout ne s'auto-consommait pas dans l'expérience d'une rupture effective avec toutes les formes d'art.

Au dadaïsme succéda le surréalisme, dont le caractère, du point de vue d'Evola, était régressif, parce que, d'une part, il cultivait une espèce d'automatisme psychique se tournant vers les strates subconscientes et inconscientes de l'être (au point de se solidariser avec le psychanalyse elle-même) et, d'autre part, se bornait à transmettre des sensations confuses venues d'un « au-delà » inquiétant et insaisissable de la réalité, sans aucune ouverture véritable vers le haut.

Il est difficile de parler de la peinture d'Evola, vu l'abstraction des sujets. En contemplant les tableaux d'Evola et en lisant ses poèmes dadaïstes, on comprend que le monde moderne, tel que le percevaient les élites des premières années de notre siècle, apparaissait comme le symbole du dénuement et de la purification. Ces élites rejetaient les oripeaux de la culture bourgeoise du XIXème et voulaient créer rapidement une « nouvelle objectivité » que certains ont cru découvrir dans le bolchevisme et d'autres dans le nazisme.

À 23 ans, Evola cesse définitivement de peindre et d'écrire des poésies. Ses intérêts le portent vers une autre sphère.

(Extrait de Il pensiero tradizionale di Julius Evola, Società Editrice Barbarossa, Milano, 1994 ; ouvrage disponible auprès de notre service librairie. Prix: 240 FB ou 45 FF, port compris).

00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, dadaïsme, futurisme, italie, julius evola, avant-gardes, tradition, traditionalisme, art, arts plastiques, peinture |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 04 février 2011

Evola: de Mafarka a Mitra

* * *

Para muitos espíritos, o futurismo estaria numa posição absolutamente antitética em relação à Tradição europeia. O percurso de Julius Evola dá-nos, sobre esse assunto, uma resposta de uma singular recorrência contra os a priori e os pronto-a-pensar.

Julius Evola nasce em Roma a 19 de Maio de 1898 - no seio de uma família da nobreza rural pela parte do seu pai, Vincenzo e, durante toda a vida, ficará ligado a esta cidade onde morre em 14 de Junho de 1974. Este pensador representa hoje uma das maiores figuras da filosofia tradicional. Partindo das fontes da mais longínqua antiguidade indo-europeia, constituiu, através da publicação dos seus livros, de um dos mais violentos requisitórios contra a ilusão moderna e os seus mitos contemporâneos: «a igualdade», «o regime da quantidade» e «o materialismo».

Romano em todas as fibras do seu ser, é sob a protecção do Império que ele coloca todas as perspectivas do seu combate «contra o mundo moderno». Eterno gibelino ao serviço do Imperium de forma quase sacerdotal, faz da sua vida uma luta contínua, luta contra as forças do niilismo actual (ou idade do ferro, segundo uma expressão sua). Teorizando, de uma forma determinista, o desaparecimento inevitável de todos os valores e concluindo pela necessidade de um retorno ao caos original através de uma paróptica «final dos tempos», tempera o seu pessimismo com nuances de uma eventual esperança de endireitamento provisório e momentâneo. No entanto, se este pensamento parece à primeira vista, na sua estrutura interna, estranho à teoria da «excitação dinâmica da História», tão cara aos futuristas, é bom conhecermos o papel que exerceu sobre Evola a vanguarda do princípio do século XX e o lugar (pouco conhecido) que ele aí detinha e a influência que isso teve na sua reflexão posterior.

Um artista de vanguarda

É, primeiro, como pintor e como poeta que Julius Evola se exprime no quadro da actividade artística das vanguardas. Pondo-se em contacto com a revista futurista Lacerba, descobre os fundamentos de uma crítica radical do sistema burguês, o anti-democratismo, ao mesmo tempo que nasce, segundo alguns autores, o seu interesse pelos místicos alemães e a tradição esotérica.

Lembremo-nos que numerosos artistas futuristas introduzem-se na pesquisa profunda e concreta do pensamento oculto. Bastará citar o caso muito conhecido de Russolo de que a obra «Para além da matéria» é uma exposição magistral de esoterismo operativo, para nos convencermos da permanência de uma curiosidade instintiva desta escola de arte sobre este assunto.

É necessário saber que Evola, mesmo durante o período do movimento futurista, nunca deixou de manifestar interesse pelo pensamento tradicional. Com efeito, bastará ler o seu texto Arte abstracta para melhor compreendermos o mecanismo intelectual do jovem Evola.

Vejamos o que ele escreve: «A consciência abstracta, suporte da estética mais acabada, liga-se, de facto, a um outro plano (quase a outra dimensão) do espírito, o qual não tem nada a ver com o que se desenrola a vida quotidiana prática e sentimental até àquele que encontra um eco nos clamores da humanidade trágica. E a via que aí conduz é difícil e dolorosa porque, para a percorrer, é necessário queimar tudo o que habitualmente os homens consideram como a sua vida mais profunda e mais autêntica. Se, por acaso, nos perguntarem a que devemos comparar isto, encontraremos, talvez, em alguns místicos qualquer coisa de aproximativo: na interioridade silenciosa e glacialmente ardente de um Ruysbroek ou de um Mestre Eckhart, por exemplo. Uma lógica que não tem mais nada a ver com aquela que todos os dias rege este mundo: nele, as luzes mais banais como as mais gloriosas enfraquecem, à imagem das débeis vegetações subterrâneas; a vontade comum reina, como que ébria; as palavras tornam-se incompreensíveis como se pertencessem a uma língua estrangeira. Diríamos que toda a vegetação se desagrega como que sugada por uma extrema rarefacção, e renova com o caos elementar, seco e ardente, ardente e monótono. Mas, para aquele que penetrou totalmente na natureza da arte abstracta, parece que esta incoerência, esta loucura, não é mais do que aparência, por detrás da qual palpita, numa luminosidade metálica, o sentido da absoluta liberdade do Eu».

Esta descoberta da expansão virtual dos sentidos e da matéria desenvolve um estudo preciso destes novos estados de consciência, regidos por esta luminosidade metálica, que ele recebe daquilo que podia, e pode ainda, aparecer como arte informal, caótica e sem ordem.

Uma nova objectividade

As pinturas de Evola que foram, na totalidade, objecto de compra por parte dos museus italianos não serão estranhas aos familiares da obra ulterior.

Elas apresentam todos os sinais da presença simbólica. «Ali encontramos», diz Romualdi *, «a interioridade ardente que Evola menciona no seu ensaio L'Arte Astratta. Os globos, de um vermelho ardente ou de um verde magnético, como acetato de cobre incandescente, de uma luz irreal sob os céus devastados; os cilindros rodam como as fábricas de fogo na noite; as formas luminosas ascendem ao céu enquanto se formam nuvens inquietantes. É uma visão poderosa do elementar apanhado, por meio de uma linguagem de formas geométricas, num espaço invisível procedido do espaço visível (comparável à Hiper-urânia platoniana ou ao goetiano "mundo das mães").»

De Mafarka a Mithra

A título de purificação

O convite que ele formulava para um «salto no brutal a título de purificação» é a exacta busca que, da via tradicional à disciplina do manifesto técnico futurista, exige do aluno ou do discípulo este rigor, esta contingência afim de atingir a mestria da sua arte, isto é, de si mesmo pela revelação da energia pura, numa espécie de metalurgia espiritual onde o metal vil é rudemente malhado afim de se tornar num ferro flamejante.

Esta ascese comum não deve escapar ao observador. As vias parecem diferentes, os caminhos comunicam.

Do futurismo à tradição, é o mesmo pensamento de ordem e o ultrapassar hierárquico pelo valor que se afirma. Exprime a permanência, através das épocas e das formas, de uma doutrina que extrai profundamente as suas raízes específicas da cultura indo-europeia.

(Jean-Marc Vivenza)

Notas:

* Adriano Romualdi, Julius Évola, l?homme et l?oeuvre, Guy Trédaniel, 1985.

** Ernst Jünger, O Trabalhador - Domínio e Figura, introdução, tradução e notas de Alexandre Franco de Sá, prefácio de Nuno Rogeiro, Hugin Editores, 2000.

00:05 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, tradition, traditionalisme, traditions, evola, avant-garde, futurisme, mafarka, marinetti, jean-marc vivenza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 31 janvier 2011

Portrait of Julius Evola - Alexander Slavros

00:10 Publié dans art, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, art, tradition, traditionalisme, evola, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 janvier 2011

Alexander Slavros - Portrait of Ernst Jünger

00:10 Publié dans art, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, weimar, art, peinture |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 30 décembre 2010

Arno Breker & the Pursuit of Perfection

Arno Breker & the Pursuit of Perfection

Jonathan BOWDEN

Ex: http://www.counter-currents.com/

Arno Breker (1900–1991) was the leading proponent of the neo-classical school in the twentieth century, but he was not alone by any stretch of the imagination. If we gaze upon a great retinue of his figurines, which can be seen assembled in the Studio at Jackesbruch (1941), then we can observe images such as Torso with Raised Arms (1929), the Judgment of Paris, St. Mathew (1927), and La Force (1939). All of these are taken from the on-line museum and linkage which is available at:

http://ilovefiguresculpture.com/masters/german/breker/bre...

The real point to make is that these are dynamic pieces which accord with over three thousand years of Western effort. They are not old-fashioned, Reactionary, bombastic, “facsimiles of previous glories,” mere copies or the pseudo-classicism of authoritarian governments in the twentieth century (as is usually declared to be the case). Joseph Stalin approached Breker after the Second European Civil War (1939–1945) in order to explore the possibility for commissions, but insisted that they involved castings which were fully clothed. At first sight, this was an odd piece of Soviet prudery — but, in fact, politicians as diverse as John Ashcroft (Bush’s top legal officer) and Tony Blair refused to be photographed anywhere near classical statuary for fear that any proximity to nudity (without Naturism) might lead to their tabloid down-fall.

All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same.

All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same.

This is quite clearly missed by the well-known interview between Breker and Andre Muller in 1979 in which a Rottweiler of the German press (of his era) attempts to spear Breker with post-war guilt. Indeed, at one dramatic moment in the dialogue between them, Muller almost breaks down and accuses Breker of producing necrophile masterpieces or anti-art (sic). What he means by this is that Breker is artistically glorifying in war, slaughter, and death. As a Roman Catholic teacher of acting once remarked to me, concerning the poetry of Gottfried Benn, it begins with poetry and ends in slaughter. Yet the answer to this ethical ‘plaint is that it was ever so. Artistic works have always celebrated the soldierly virtues, the martial side of the state and its prowess, and all of the triumphalist sculpture on the Allied side (American, Soviet, Resistance-oriented in France, etc. . . .) does just that. As Wyndham Lewis once remarked in The Art of Being Ruled, the price of civility in a cultivated dictatorship (he was thinking of Mussolini’s Italy) might well be the provision of an occasional Gladiator in pastel . . . so that one could be free from communist turmoil, on the one hand, and able to continue one’s work in serenity, on the other. Doesn’t Hermann Broch’s great post-modern work, The Death of Virgil, which dips in and out of Virgil’s consciousness as he dies, rather like music, not speculate on his subservience to the Caesars and his pained confusion about whether the Aeneid should be destroyed? It survived intact.

Nonetheless, the interview provides a fascinating crucible for the clash of twentieth century ideas in more ways than one. At one point Muller’s diction resembles a piece of dialogue from a play by Samuel Beckett (say End-Game or Fin de Partie); maybe the stream-of-consciousness of the two tramps in Waiting for Godot. For, whether it’s Vladimir or Estragon, they might well sound like Muller in this following exchange. Muller indicates that his view of Man is broken, crepuscular, defeated, incomplete and misapplied — he congenitally distrusts all idealism, in other words. Mankind is dung — according to Muller — and coprophagy the only viable option. Breker, however, is of a fundamentally optimistic bent. He avers that the future is still before us, his Idealism in relation to Man remains unbroken and that a stratospheric take-off into the future remains a possibility (albeit a distant one at the present juncture).

Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.

Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.