mardi, 17 mars 2015

El 'Altyn', ¿un 'euro' para Eurasia?

Ex: http://www.elespiadigital.com

Una Zona Monetaria Común dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) haría que la unión fuese aún más estable y económicamente atractiva, según un grupo de expertos citados por RIA Novosti.

La viabilidad de una moneda común para la unión compuesta por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Armenia está siendo analizada por el Banco Central de Rusia en colaboración con el Gobierno, a instancias del presidente ruso, Vladímir Putin.

Se estima que el 1 de septiembre de este año estará listo el análisis para determinar si la unión monetaria en la UEE es un proyecto viable.

El año pasado en Kazajistán fueron firmados los documentos que prevén la creación para 2025 del Banco Euroasiático y la creación de una moneda única para Bielorrusia, Rusia y Kazajistán. "La situación política exterior puede haber influido en las decisiones económicas, y el presidente de Rusia ha decidido acelerar este proceso", señala el director del departamento de análisis de la empresa de servicios financieros Alpari, Alexander Razuvaev.

El experto asegura que la nueva moneda "puede entrar en vigor el 1 de enero de 2016", argumentando que "la política controla la economía". Sin embargo, hay quienes opinan que la transición debe hacerse de manera más pausada.

Un 'altyn' para Eurasia

La denominación provisional de la moneda única de Eurasia es 'altyn' (una moneda usada históricamente en Rusia y en varios países de la región), nombre que fue evocado en público por el presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. Sin embargo, según algunos medios de comunicación también se estaría discutiendo el nombre de 'euraz'.

El Banco Central de la UEE, que se encargará de supervisar la política monetaria única, estará ubicado en Alma-Ata, antigua capital kazaja. "Solo que no será un análogo del Banco Central Europeo. Probablemente las decisiones serán tomadas de manera unánime por los jefes de Estado o por las directivas de los Bancos Nacionales de los países miembro", dice Razuvaev.

Se estima que la moneda única sea similar al rublo ruso y se sustente en las exportaciones de materias primas de Rusia y Kazajstán. El mercado potencial de circulación ronda los 180 millones de personas, sumando un volumen total del PIB de más de 2 billones de dólares.

Un paso lógico

Por un lado, la introducción de la moneda única en la UEE es un paso lógico en el marco de la coordinación económica, sostienen los expertos. "La moneda única es la última etapa de la integración monetaria", explica el director del Centro de Estudios de Integración del Banco Euroasiático de Desarrollo, Yevgeni Vinokurov.

La unión monetaria puede tener un impacto positivo en el desarrollo del mercado común en el marco de la UEE, tanto en términos de evitar el impacto de las fluctuaciones de las monedas de los países participantes, como también de la simplificación de los cálculos internos, dijo a RIA Novosti el director general del Centro de Comercio Internacional Vladímir Salamatov.

Según Vinokurov, las monedas de la UEE dependen de facto y en gran medida del rublo ruso. "Esta es, en nuestra opinión, una razón más para considerar la integración. Ya que, de todas formas, la tasa de cambio de sus monedas se basará en el rublo", explica. Y concluye preguntándose: "¿no será mejor hacer este mecanismo claro y ajustable?".

Periodo de configuración

La introducción de una moneda única no se puede hacer de la noche a la mañana. "Necesitamos un período suficientemente largo de ajuste. Se trata de coordinar las políticas monetarias y cambiarias, y de la coordinación mutua de las tasas de cambio de las monedas nacionales", agrega Vinokourov.

Una condición importante para el buen funcionamiento de la unión monetaria es una coordinación fiscal (en términos de legislación fiscal). Solo después de eso será posible la introducción de una moneda única y un único centro de emisión, resalta el experto.

La ministra para la Integración y la Macroeconomía de la UEE, Tatiana Válovaya, hizo un llamamiento este martes a los países miembros a no apresurarse, afirmando que primero es necesario crear un mercado único y luego hablar de la posibilidad de una moneda única. "Pero es necesario coordinar la política monetaria", concluyó.

Economistas: El mundo está al borde de una crisis monetaria sin precedentes

El fortalecimiento del dólar estadounidense, la "muerte" del euro y 74 billones de dólares en derivados sobre divisas, todo eso puede provocar la mayor crisis monetaria, advierten expertos.

El economista Michael Snyder opina que el fortalecimiento del dólar que se observa estas semanas "no es una buena noticia".

"Un dólar fuerte perjudica a las exportaciones estadounidenses, dañando así la economía del país. Además, la debilidad del dólar ha impulsado una fuerte expansión de los mercados emergentes de todo el mundo. Mientras el dólar se fortalece, se hace mucho más difícil para los países pedir prestado y pagar las deudas viejas", escribió en su artículo en el portal Infowars.

Por otra parte está el euro, que se encamina hacia mínimos históricos. La moneda europea se acerca a la paridad con el dólar y "finalmente caerá bajó el dólar", cree Snyder.

"Esto va a causar un gran dolor de cabeza en el mundo financiero. Los europeos tratan de resolver sus problemas económicos mediante la creación de enormes cantidades de dinero nuevo. Es la versión europea de la flexibilización cuantitativa, pero tiene efectos secundarios muy negativos", advierte el economista.

Análisis: Cómo el Mercosur y la Unión Euroasiática desafían a Estados Unidos y la hegemonía del dólar

Por Ariel Noyola Rodríguez

Las estrategias de contención económica promovidas por Washington en contra de Moscú y Caracas precipitaron la reconfiguración de alianzas en el sistema mundial. Es que aunque Rusia se localice geográficamente en el norte del hemisferio, su agenda diplomática guarda una mayor vinculación con las economías emergentes. Lo mismo sucede en relación a los países de América Latina, la región que de acuerdo con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, está llamada a convertirse en un pilar clave en la construcción de un orden mundial multipolar.

Sin lugar a dudas, los nexos de Rusia con la región latinoamericana se profundizan de manera acelerada. Según la base de datos sobre comercio de mercancías de las Naciones Unidas (UN Comtrade, por sus siglas en inglés), los intercambios entre Moscú y América Latina alcanzaron una cifra récord de 18.832 millones de dólares en 2013, un monto 3 veces mayor en relación a 2004 (Brasil, Venezuela, Argentina, México y Ecuador son los 5 socios más importantes del oso ruso en América Latina).

Hay complementariedad económica en lo fundamental. Las exportaciones de Rusia hacia América Latina están concentradas en más de 50% en fertilizantes, minerales y combustibles. En tanto Moscú compra a los países latinoamericanos básicamente productos agrícolas, carnes y componentes electrónicos. De acuerdo con las proyecciones elaboradas por el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, el comercio bilateral alcanzará los 100.000 millones de dólares el año 2030, un aumento de más de 500%.

Sin embargo, también hay múltiples desafíos en el horizonte. El contexto recesivo de la economía mundial, la tendencia deflacionaria (caída de precios) en el mercado de materias primas (en especial el petróleo), la desaceleración del continente asiático y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, revelan la urgente necesidad de elevar los términos de la relación diplomática entre Rusia y los países latinoamericanos.

Como efecto de la caída del comercio entre Rusia y la Unión Europea, América Latina emerge de alguna manera como mercado sustituto y, al mismo tiempo, en calidad de receptora de inversiones de alta tecnología. En ese sentido, hay que destacar los proyectos de inversión del Consorcio Petrolero Nacional (conformado por Rosneft, Gazprom Neft, LUKoil, TNK-BP y Surgutneftegas) comprometidos con empresas de Brasil, Argentina, Venezuela, Guyana y Cuba, entre otros países.

Por añadidura, existe un amplio abanico de posibilidades para la construcción de alianzas científico-tecnológicas que por un lado, promuevan el desarrollo industrial de la región latinoamericana y, por otro lado, contribuyan a diversificar las exportaciones de Moscú, actualmente concentradas en los hidrocarburos.

El largo estancamiento de la actividad económica mundial, así como el aumento de la conflictividad interestatal por garantizar el suministro de materias primas fundamentales (petróleo, gas, metales, minerales, tierras raras, etcétera.) para la reproducción de capital, promueven la construcción de alianzas estratégicas a través de acuerdos de comercio preferenciales, inversiones conjuntas en el sector energético, transferencias tecnológicas, cooperación técnico-militar, etcétera.

Bajo esa misma perspectiva, la relación estratégica que Rusia mantiene con varios países latinoamericanos en el plano bilateral (Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, etcétera.), busca ampliarse en la región sudamericana a través la Unión Euroasiática (conformada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán) como punta de lanza.

Es que si bien el presidente Vladimir Putin planteó en 2011 (en un artículo publicado en el periódico 'Izvestia') convertir la Unión Euroasiática en un mecanismo puente entre la región Asia-Pacífico y la Unión Europea, el cerco impuesto en contra de la Federación Rusa por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) canceló temporalmente esa posibilidad.

En consecuencia, la Unión Euroasiática rompe sus límites continentales a través de la creación de zonas de libre comercio con China en el continente asiático, Egipto en el Norte de África y el Mercado Común del Sur (Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) en América Latina.

En los últimos años, la relación estratégica entre la Unión Euroasiática y el Mercosur representa la mayor apuesta de Rusia en la región sudamericana en materia de integración regional: ambos bloques poseen una extensión territorial de 33 millones de kilómetros cuadrados, una población de 450 millones de habitantes y un PIB combinado por encima de los 8,5 billones de dólares (11.6% del PIB mundial medido en términos nominales). La relación estratégica persigue dos objetivos generales. En primer lugar, disminuir la presencia de Estados Unidos y la Unión Europea en los flujos de comercio e inversión extrarregionales. Y en segundo lugar, acelerar el proceso de desdolarización global a través del uso de monedas nacionales como medios de liquidación.

La construcción de un sistema de pagos alternativo a la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Internacionales (SWIFT, por sus siglas en inglés) por parte de Rusia (China anunció recientemente el lanzamiento de un sistema de pagos propio, mismo que podría comenzar a funcionar el próximo mes de septiembre), así como la experiencia de América Latina sobre el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) para amortiguar los shocks externos sobre el conjunto de la región, son evidencia del creciente protagonismo de ambas partes en la creación de instituciones y nuevos mecanismos financieros que abandonan la órbita del dólar.

Es indudable, frente a la embestida económica y geopolítica emprendida por el imperialismo norteamericano, que las economías emergentes eluden confrontaciones directas a través de la regionalización. De manera sucinta, la Unión Euroasiática y el Mercosur deberán enfocar sus esfuerzos hacia una mayor cooperación financiera y en paralelo, articular un frente común en defensa de la soberanía nacional y los principios del derecho internacional.

En conclusión, la relación estratégica entre la Unión Euroasiática y el Mercosur tiene una enorme oportunidad para presentar ante el mundo parte de la exitosa respuesta de ambos bloques a la profundización de la crisis económica actualmente en curso y, con ello, contribuir de manera decisiva a debilitar los cimientos de la hegemonía del dólar.

00:05 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, union eurasiatique, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, europe, affaires européennes, altyn, monnaie, devises, mercosur, dédollarisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une Alliance stratégique Iran/Russie/Egypte est-elle possible?

Une Alliance stratégique Iran/Russie/Egypte est-elle possible?

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, égypte, iran, europe, affaires européennes, afrique, affaires africaines, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 mars 2015

Israel, Gaza, and Energy Wars in the Middle East

Talk of an oil glut and a potential further price drop seems to be growing. The cost of a barrel of crude now sits at just under $60, only a little more than half what it was at its most recent peak in June 2014. Meanwhile, under a barrel of woes, economies like China's have slowed and in the process demand for oil has sagged globally. And yet, despite the cancellation of some future plans for exploration and drilling for extreme (and so extremely expensive) forms of fossil fuels, startling numbers of barrels of crude are still pouring onto troubled waters. For this, a thanks should go to the prodigious efforts of "Saudi America" (all that energetic hydraulic fracking, among other things), while the actual Saudis, the original ones, are still pumping away. We could, in other words, have arrived not at "peak oil" but at "peak oil demand" for at least a significant period of time to come. At Bloomberg View, columnist A. Gary Shilling has even suggested that the price of crude could ultimately simply collapse under the weight of all that production and a global economic slowdown, settling in at $10-$20 a barrel (a level last seen in the 1990s).

Talk of an oil glut and a potential further price drop seems to be growing. The cost of a barrel of crude now sits at just under $60, only a little more than half what it was at its most recent peak in June 2014. Meanwhile, under a barrel of woes, economies like China's have slowed and in the process demand for oil has sagged globally. And yet, despite the cancellation of some future plans for exploration and drilling for extreme (and so extremely expensive) forms of fossil fuels, startling numbers of barrels of crude are still pouring onto troubled waters. For this, a thanks should go to the prodigious efforts of "Saudi America" (all that energetic hydraulic fracking, among other things), while the actual Saudis, the original ones, are still pumping away. We could, in other words, have arrived not at "peak oil" but at "peak oil demand" for at least a significant period of time to come. At Bloomberg View, columnist A. Gary Shilling has even suggested that the price of crude could ultimately simply collapse under the weight of all that production and a global economic slowdown, settling in at $10-$20 a barrel (a level last seen in the 1990s).

And here's the saddest part of this story: no matter what happens, the great game over energy and the resource conflicts and wars that go with it show little sign of slowing down. One thing is guaranteed: no matter how low the price falls, the scramble for sources of oil and the demand for yet more of them won't stop. Even in this country, as the price of oil has dropped, the push for the construction of the Keystone XL pipeline to bring expensive-to-extract and especially carbon-dirty Canadian "tar sands" to market on the U.S. Gulf Coast has only grown more fervent, while the Obama administration has just opened the country's southern Atlantic coastal waters to future exploration and drilling. In the oil heartlands of the planet, Iraq and Kurdistan typically continue to fight over who will get the (reduced) revenues from the oil fields around the city of Kirkuk to stanch various financial crises. In the meantime, other oil disputes only heat up.

Among them is one that has gotten remarkably little attention even as it has grown more intense and swept up ever more countries. This is the quarter-century-old struggle over natural gas deposits off the coast of Gaza as well as elsewhere in the eastern Mediterranean. That never-ending conflict provides a remarkable and grim lens through which to view so many recent aspects of Israeli-Palestinian relations, and long-time TomDispatch regular Michael Schwartz offers a panoramic look at it here for the first time.

By the way, following the news that 2014 set a global heat record, those of us freezing on the East Coast of the U.S. this winter might be surprised to learn that the first month of 2015 proved to be the second hottest January on record. And when you're on such a record-setting pace, why stop struggling to extract yet more fossil fuels? Tom

The Great Game in the Holy Land

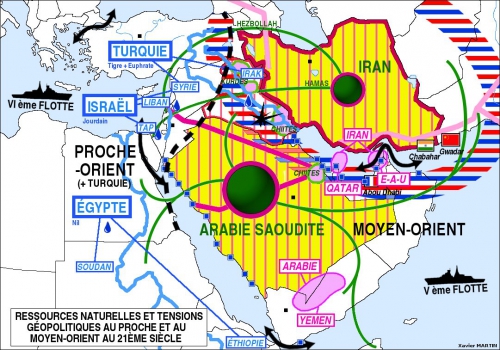

How Gazan Natural Gas Became the Epicenter of An International Power StruggleGuess what? Almost all the current wars, uprisings, and other conflicts in the Middle East are connected by a single thread, which is also a threat: these conflicts are part of an increasingly frenzied competition to find, extract, and market fossil fuels whose future consumption is guaranteed to lead to a set of cataclysmic environmental crises.

Amid the many fossil-fueled conflicts in the region, one of them, packed with threats, large and small, has been largely overlooked, and Israel is at its epicenter. Its origins can be traced back to the early 1990s when Israeli and Palestinian leaders began sparring over rumored natural gas deposits in the Mediterranean Sea off the coast of Gaza. In the ensuing decades, it has grown into a many-fronted conflict involving several armies and three navies. In the process, it has already inflicted mindboggling misery on tens of thousands of Palestinians, and it threatens to add future layers of misery to the lives of people in Syria, Lebanon, and Cyprus. Eventually, it might even immiserate Israelis.

Resource wars are, of course, nothing new. Virtually the entire history of Western colonialism and post-World War II globalization has been animated by the effort to find and market the raw materials needed to build or maintain industrial capitalism. This includes Israel's expansion into, and appropriation of, Palestinian lands. But fossil fuels only moved to center stage in the Israeli-Palestinian relationship in the 1990s, and that initially circumscribed conflict only spread to include Syria, Lebanon, Cyprus, Turkey, and Russia after 2010.

The Poisonous History of Gazan Natural Gas

Back in 1993, when Israel and the Palestinian Authority (PA) signed the Oslo Accords that were supposed to end the Israeli occupation of Gaza and the West Bank and create a sovereign state, nobody was thinking much about Gaza's coastline. As a result, Israel agreed that the newly created PA would fully control its territorial waters, even though the Israeli navy was still patrolling the area. Rumored natural gas deposits there mattered little to anyone, because prices were then so low and supplies so plentiful. No wonder that the Palestinians took their time recruiting British Gas (BG) -- a major player in the global natural gas sweepstakes -- to find out what was actually there. Only in 2000 did the two parties even sign a modest contract to develop those by-then confirmed fields.

BG promised to finance and manage their development, bear all the costs, and operate the resulting facilities in exchange for 90% of the revenues, an exploitative but typical "profit-sharing" agreement. With an already functioning natural gas industry, Egypt agreed to be the on-shore hub and transit point for the gas. The Palestinians were to receive 10% of the revenues (estimated at about a billion dollars in total) and were guaranteed access to enough gas to meet their needs.

Had this process moved a little faster, the contract might have been implemented as written. In 2000, however, with a rapidly expanding economy, meager fossil fuels, and terrible relations with its oil-rich neighbors, Israel found itself facing a chronic energy shortage. Instead of attempting to answer its problem with an aggressive but feasible effort to develop renewable sources of energy, Prime Minister Ehud Barak initiated the era of Eastern Mediterranean fossil fuel conflicts. He brought Israel's naval control of Gazan coastal waters to bear and nixed the deal with BG. Instead, he demanded that Israel, not Egypt, receive the Gaza gas and that it also control all the revenues destined for the Palestinians -- to prevent the money from being used to "fund terror."

With this, the Oslo Accords were officially doomed. By declaring Palestinian control over gas revenues unacceptable, the Israeli government committed itself to not accepting even the most limited kind of Palestinian budgetary autonomy, let alone full sovereignty. Since no Palestinian government or organization would agree to this, a future filled with armed conflict was assured.

The Israeli veto led to the intervention of British Prime Minister Tony Blair, who sought to broker an agreement that would satisfy both the Israeli government and the Palestinian Authority. The result: a 2007 proposal that would have delivered the gas to Israel, not Egypt, at below-market prices, with the same 10% cut of the revenues eventually reaching the PA. However, those funds were first to be delivered to the Federal Reserve Bank in New York for future distribution, which was meant to guarantee that they would not be used for attacks on Israel.

This arrangement still did not satisfy the Israelis, who pointed to the recent victory of the militant Hamas party in Gaza elections as a deal-breaker. Though Hamas had agreed to let the Federal Reserve supervise all spending, the Israeli government, now led by Ehud Olmert, insisted that no "royalties be paid to the Palestinians." Instead, the Israelis would deliver the equivalent of those funds "in goods and services."

This offer the Palestinian government refused. Soon after, Olmert imposed a draconian blockade on Gaza, which Israel's defense minister termed a form of "'economic warfare' that would generate a political crisis, leading to a popular uprising against Hamas." With Egyptian cooperation, Israel then seized control of all commerce in and out of Gaza, severely limiting even food imports and eliminating its fishing industry. As Olmert advisor Dov Weisglass summed up this agenda, the Israeli government was putting the Palestinians "on a diet" (which, according to the Red Cross, soon produced "chronic malnutrition," especially among Gazan children).

When the Palestinians still refused to accept Israel's terms, the Olmert government decided to unilaterally extract the gas, something that, they believed, could only occur once Hamas had been displaced or disarmed. As former Israel Defense Forces commander and current Foreign Minister Moshe Ya'alon explained, "Hamas... hasconfirmed its capability to bomb Israel's strategic gas and electricity installations... It is clear that, without an overall military operation to uproot Hamas control of Gaza, no drilling work can take place without the consent of the radical Islamic movement."

Following this logic, Operation Cast Lead was launched in the winter of 2008. According to Deputy Defense Minister Matan Vilnai, it was intended to subject Gaza to a "shoah" (the Hebrew word for holocaust or disaster). Yoav Galant, the commanding general of the Operation, said that it was designed to "send Gaza decades into the past." As Israeli parliamentarian Tzachi Hanegbi explained, the specific military goal was "to topple the Hamas terror regime and take over all the areas from which rockets are fired on Israel."

Operation Cast Lead did indeed "send Gaza decades into the past." Amnesty International reported that the 22-day offensive killed 1,400 Palestinians, "including some 300 children and hundreds of other unarmed civilians, and large areas of Gaza had been razed to the ground, leaving many thousands homeless and the already dire economy in ruins." The only problem: Operation Cast Lead did not achieve its goal of "transferring the sovereignty of the gas fields to Israel."

More Sources of Gas Equal More Resource Wars

In 2009, the newly elected government of Prime Minister Benjamin Netanyahu inherited the stalemate around Gaza's gas deposits and an Israeli energy crisis that only grew more severe when the Arab Spring in Egypt interrupted and then obliterated 40% of the country's gas supplies. Rising energy prices soon contributed to the largest protests involving Jewish Israelis in decades.

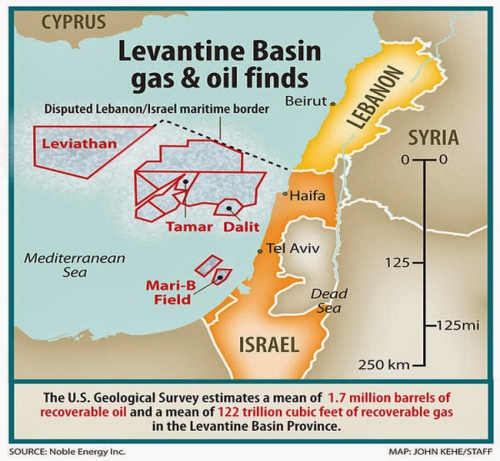

As it happened, however, the Netanyahu regime also inherited a potentially permanent solution to the problem. An immense field of recoverable natural gas was discovered in the Levantine Basin, a mainly offshore formation under the eastern Mediterranean. Israeli officials immediately asserted that "most" of the newly confirmed gas reserves lay "within Israeli territory." In doing so, they ignored contrary claims by Lebanon, Syria, Cyprus, and the Palestinians.

In some other world, this immense gas field might have been effectively exploited by the five claimants jointly, and a production plan might even have been put in place to ameliorate the environmental impact of releasing a future 130 trillion cubic feet of gas into the planet's atmosphere. However, as Pierre Terzian, editor of the oil industry journal Petrostrategies, observed, "All the elements of danger are there... This is a region where resorting to violent action is not something unusual."

In the three years that followed the discovery, Terzian's warning seemed ever more prescient. Lebanon became the first hot spot. In early 2011, the Israeli government announced the unilateral development of two fields, about 10% of that Levantine Basin gas, which lay in disputed offshore waters near the Israeli-Lebanese border. Lebanese Energy Minister Gebran Bassil immediately threatened a military confrontation, asserting that his country would "not allow Israel or any company working for Israeli interests to take any amount of our gas that is falling in our zone." Hezbollah, the most aggressive political faction in Lebanon, promised rocket attacks if "a single meter" of natural gas was extracted from the disputed fields.

Israel's Resource Minister accepted the challenge, asserting that "[t]hese areas are within the economic waters of Israel... We will not hesitate to use our force and strength to protect not only the rule of law but the international maritime law."

Oil industry journalist Terzian offered this analysis of the realities of the confrontation:

"In practical terms... nobody is going to invest with Lebanon in disputed waters. There are no Lebanese companies there capable of carrying out the drilling, and there is no military force that could protect them. But on the other side, things are different. You have Israeli companies that have the ability to operate in offshore areas, and they could take the risk under the protection of the Israeli military."

Sure enough, Israel continued its exploration and drilling in the two disputed fields, deploying drones to guard the facilities. Meanwhile, the Netanyahu government invested major resources in preparing for possible future military confrontations in the area. For one thing, with lavish U.S. funding, it developed the "Iron Dome" anti-missile defense system designed in part to intercept Hezbollah and Hamas rockets aimed at Israeli energy facilities. It also expanded the Israeli navy, focusing on its ability to deter or repel threats to offshore energy facilities. Finally, starting in 2011 it launched airstrikes in Syria designed, according to U.S. officials, "to prevent any transfer of advanced... antiaircraft, surface-to-surface and shore-to-ship missiles" to Hezbollah.

Nonetheless, Hezbollah continued to stockpile rockets capable of demolishing Israeli facilities. And in 2013, Lebanon made a move of its own. It began negotiating with Russia. The goal was to get that country's gas firms to develop Lebanese offshore claims, while the formidable Russian navy would lend a hand with the "long-running territorial dispute with Israel."

By the beginning of 2015, a state of mutual deterrence appeared to be setting in. Although Israel had succeeded in bringing online the smaller of the two fields it set out to develop, drilling in the larger one was indefinitely stalled "in light of the security situation." U.S. contractor Noble Energy, hired by the Israelis, was unwilling to invest the necessary $6 billion in facilities that would be vulnerable to Hezbollah attack, and potentially in the gun sights of the Russian navy. On the Lebanese side, despite an increased Russian naval presence in the region, no work had begun.

Meanwhile, in Syria, where violence was rife and the country in a state of armed collapse, another kind of stalemate went into effect. The regime of Bashar al-Assad, facing a ferocious threat from various groups of jihadists, survived in part by negotiating massive military support from Russia in exchange for a 25-year contract to develop Syria's claims to that Levantine gas field. Included in the deal was a major expansion of the Russian naval base at the port city of Tartus, ensuring a far larger Russian naval presence in the Levantine Basin.

While the presence of the Russians apparently deterred the Israelis from attempting to develop any Syrian-claimed gas deposits, there was no Russian presence in Syria proper. So Israel contracted with the U.S.-based Genie Energy Corporation to locate and develop oil fields in the Golan Heights, Syrian territory occupied by the Israelis since 1967. Facing a potential violation of international law, the Netanyahu government invoked, as the basis for its acts, an Israeli court ruling that the exploitation of natural resources in occupied territories was legal. At the same time, to prepare for the inevitable battle with whichever faction or factions emerged triumphant from the Syrian civil war, it began shoring up the Israeli military presence in the Golan Heights.

And then there was Cyprus, the only Levantine claimant not at war with Israel. Greek Cypriots had long been in chronic conflict with Turkish Cypriots, so it was hardly surprising that the Levantine natural gas discovery triggered three years of deadlocked negotiations on the island over what to do. In 2014, the Greek Cypriots signed an exploration contract with Noble Energy, Israel's chief contractor. The Turkish Cypriots trumped this move by signing a contract with Turkey to explore all Cypriot claims "as far as Egyptian waters." Emulating Israel and Russia, the Turkish government promptly moved three navy vessels into the area to physically block any intervention by other claimants.

As a result, four years of maneuvering around the newly discovered Levantine Basin deposits have produced little energy, but brought new and powerful claimants into the mix, launched a significant military build-up in the region, and heightened tensions immeasurably.

Gaza Again -- and Again

Remember the Iron Dome system, developed in part to stop Hezbollah rockets aimed at Israel's northern gas fields? Over time, it was put in place near the border with Gaza to stop Hamas rockets, and was tested during Operation Returning Echo, the fourth Israeli military attempt to bring Hamas to heel and eliminate any Palestinian "capability to bomb Israel's strategic gas and electricity installations."

Launched in March 2012, it replicated on a reduced scale the devastation of Operation Cast Lead, while the Iron Dome achieved a 90% "kill rate" against Hamas rockets. Even this, however, while a useful adjunct to the vast shelter system built to protect Israeli civilians, was not enough to ensure the protection of the country's exposed oil facilities. Even one direct hit there could damage or demolish such fragile and flammable structures.

The failure of Operation Returning Echo to settle anything triggered another round of negotiations, which once again stalled over the Palestinian rejection of Israel's demand to control all fuel and revenues destined for Gaza and the West Bank. The new Palestinian Unity government then followed the lead of the Lebanese, Syrians, and Turkish Cypriots, and in late 2013 signed an "exploration concession" with Gazprom, the huge Russian natural gas company. As with Lebanon and Syria, the Russian Navy loomed as a potential deterrent to Israeli interference.

Meanwhile, in 2013, a new round of energy blackouts caused "chaos" across Israel, triggering a draconian 47% increase in electricity prices. In response, the Netanyahu government considered a proposal to begin extracting domestic shale oil, but the potential contamination of water resources caused a backlash movement that frustrated this effort. In a country filled with start-up high-tech firms, the exploitation of renewable energy sources was still not being given serious attention. Instead, the government once again turned to Gaza.

With Gazprom's move to develop the Palestinian-claimed gas deposits on the horizon, the Israelis launched their fifth military effort to force Palestinian acquiescence, Operation Protective Edge. It had two major hydrocarbon-related goals: to deter Palestinian-Russian plans and to finally eliminate the Gazan rocket systems. The first goal was apparently met when Gazprom postponed (perhaps permanently) its development deal. The second, however, failed when the two-pronged land and air attack -- despite unprecedented devastation in Gaza -- failed to destroy Hamas's rocket stockpiles or its tunnel-based assembly system; nor did the Iron Dome achieve the sort of near-perfect interception rate needed to protect proposed energy installations.

There Is No Denouement

After 25 years and five failed Israeli military efforts, Gaza's natural gas is still underwater and, after four years, the same can be said for almost all of the Levantine gas. But things are not the same. In energy terms, Israel is ever more desperate, even as it has been building up its military, including its navy, in significant ways. The other claimants have, in turn, found larger and more powerful partners to help reinforce their economic and military claims. All of this undoubtedly means that the first quarter-century of crisis over eastern Mediterranean natural gas has been nothing but prelude. Ahead lies the possibility of bigger gas wars with the devastation they are likely to bring.

Michael Schwartz, an emeritus distinguished teaching professor of sociology at Stony Brook University, is a TomDispatch regular and the author of the award-winning books Radical Protest and Social Structure andThe Power Structure of American Business (with Beth Mintz). His TomDispatch book, War Without End, focused on how the militarized geopolitics of oil led the U.S. to invade and occupy Iraq. His email address is Michael.Schwartz@stonybrook.edu.

Follow TomDispatch on Twitter and join us on Facebook. Check out the newest Dispatch Book, Rebecca Solnit's Men Explain Things to Me, and Tom Engelhardt's latest book, Shadow Government: Surveillance, Secret Wars, and a Global Security State in a Single-Superpower World.

Copyright 2015 Michael Schwartz

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, levant, chypre, gaza, israël, pétrole, gaz, gazoducs, hydrocarbures, méditerranée, méditerranée orientale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie répond à l’appel du Venezuela

La Russie répond à l’appel du Venezuela

Le président Obama doit se mordre les doigts d’avoir ouvert toutes grandes les portes à la présence militaire russe en Amérique latine et dans les Antilles. Par son décret, véritable déclaration de guerre contre le Venezuela, il aura incité ce dernier à faire appel aux bons offices de la Russie et de sa technologie militaire pour assurer sa défense. S’il s’agit pour le Venezuela d’un appui de grande importance, c’est pour la Russie, à n’en pas douter, une opportunité tout à fait inattendue. Une occasion en or pour Poutine de donner la pareille à Washington qui se fait si présent politiquement et militairement en Ukraine, dans les Balkans, la Mer noire et la Méditerranée.

La nouvelle du jour qui va interpeller très fortement les bien-pensants des politiques guerrières étasuniennes est que la Russie et le Venezuela vont se joindre aux manœuvres militaires défensives planifiées pour cette fin de semaine (14 et 15 mars) dans tout le Venezuela. Le ministre de la Défense, Serguéi Shoigu, a accepté l’invitation de son collègue vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez, pour que la Russie participe aux exercices militaires des forces de défense antiaérienne et aux manœuvres de tir de lance-roquettes multiple russe BM-30 Smerch. À ceci s’ajoute l’entrée amicale de navires russes dans les ports du Venezuela.

Cette participation de la Russie à la défense du Venezuela contre les menaces d’invasion militaire de la part des États-Unis ne sera pas sans rappeler à Obama sa propre participation militaire en Ukraine et dans la majorité des pays frontaliers à la Russie. Il sera mal placé pour se plaindre du fait qu’un pays ami, la Russie, apporte son soutien à un autre pays ami, le Venezuela, lequel est menacé d’invasion par son pire ennemi, les États-Unis.

Nous ne sommes évidemment plus en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba où la menace nucléaire était à 90 kilomètres des frontières étasuniennes. Au Venezuela, il n’y a pas d’armes nucléaires et les frontières des deux pays sont séparées par des milliers de kilomètres. De plus, l’Amérique latine d’aujourd’hui n’est plus celle des années 1960. De nombreux peuples sont parvenus à vaincre les résistances oligarchiques et impériales pour conquérir démocratiquement les pouvoirs de l’État et les mettre au service du bien commun. De nombreux organismes régionaux se sont développés. Leur présence devient une caution de l’indépendance et d’intégration des peuples de l’Amérique latine. C’est le cas, entre autres, d’UNASUR, de MERCOSUR, de l’ALBA, de CELAC.

De toute évidence, l’Oncle SAM s’acharne à ne pas reconnaître ces changements et continue de vivre comme si l’Amérique latine était toujours sa Cour arrière dont il peut disposer à volonté. Tôt ou tard, il faudra qu’il change son attitude et ses politiques. Ce ne sont plus ces peuples qui doivent changer leurs politiques et leur régime de gouvernance, mais c’est plutôt lui qui doit procéder à ce changement. Ce sont maintenant les peuples qui lui tordent le bras pour qu’il change ses vieilles habitudes impériales en celles de partenaire respectueux et respectables.

- Source : Oscar Fortin

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, russie, venezuela, amérique latine, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Vénézuela «extraordinaire menace pour les Etats-Unis»

Le Vénézuela «extraordinaire menace pour les Etats-Unis»

par Jean-Paul Baquiast

Ex: http://www.europesolidaire.eu

Le président Nicolas Maduro a vivement réagi à la décision américaine. «Le président Barack Obama [...] a décidé de se charger personnellement de renverser mon gouvernement et d'intervenir au Venezuela pour en prendre le contrôle», a-t-il affirmé, au cours d'un discours télévisé de deux heures. En réponse, il a décidé de nommer ministre de l'Intérieur le chef des services de renseignements sanctionné par les Américains. Le plus haut responsable diplomatique à Washington a également été rappelé.

Nous avions indiqué ici, dans un article du 11 février, que tout laissait penser qu'un coup d'Etat contre le président Maduro, successeur de Hugo Chavez et aussi détesté à Washington aujourd'hui que ne l'était ce dernier de son vivant, était sans doute en préparation.

Effectivement, peu après, le 13 février, le maire de Caracas, et figure de l'opposition Antonio Ledezma avait été arrêté par les services de renseignement, soupçonné d'avoir encouragé un coup d'Etat dans le pays. Nous ne pouvons évidemment nous prononcer sur ce point. Néanmoins il est connu de tous que les Etats-Unis, directement ou par personnes interposées, ont l'habitude de faire tomber les régimes qui s'opposent à eux en provoquant de tels pronunciamientos.

Il est clair que la nouvelle déclaration de Barack Obama contre le Vénézuéla, ressemblant beaucoup à une déclaration de guerre, ne pourra qu'être interprétée à Caracas et dans les autres capitales, ainsi qu'au sein du BRICS, comme préparant une intervention militaire. Ainsi pourrait disparaître un gouvernement dont le grand tort est d'être non aligné sur Washington et allié de la Russie, sans compter le fait que le Vénézuela dispose d'importantes réserves de pétrole sur lesquelles les grandes compagnies pétrolières américaines aimeraient bien mettre la main.

L'affaire ne sera pas cependant aussi facile qu'Obama semblait le penser. On apprend ce jour 12 mars que la Russie va se joindre aux manœuvres militaires défensives planifiées pour cette fin de semaine (14 et 15 mars) dans tout le Venezuela. Le ministre de la Défense, Serguéi Shoigu, a accepté l'invitation de son collègue vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez. La Russie participera aux exercices militaires des forces de défense antiaérienne et aux manœuvres de tir de lance-roquettes multiple russe BM-30 Smerch. À ceci s'ajoutera l'escale de navires russes dans les ports du Venezuela.

L'Amérique ne pourra évidemment pas comparer cela à la crise des missiles de 1962 l'ayant opposée à Cuba et indirectement à l'URSS. Mais nous pouvons être certain que l'accusation sera lancée. Il serait pertinent alors de rappeler à Obama sa propre participation militaire, directement ou via l'Otan, en Ukraine et dans la majorité des pays frontaliers à la Russie, à des manoeuvres militaires plus qu'agressives.

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, états-unis, venezuela, amérique latine, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 mars 2015

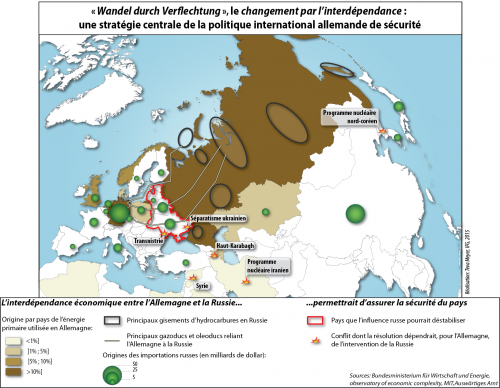

Vers une Allemagne post-occidentale?

00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, allemagne, politique internationale, géopolitique, russie, chine, eurasie, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie, amie d'une Europe authentique

La Russie, amie d'une Europe authentique

par Thomas Ferrier

Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com

La guerre civile ukrainienne, l’annexion de la Crimée et le récent assassinat de l’opposant libéral Boris Nemtsov, amènent les media occidentaux à considérer la Russie de Poutine comme une menace pour la paix en Europe. Selon une inversion accusatoire classique, un article du journal Le Monde du 23 février affirme même que la Russie considérerait l’Union Européenne « comme son ennemie ».

Que reproche-t-on réellement à Poutine ? De braver les interdits de la police de la pensée. De remettre en cause les dogmes d’un Occident sur le déclin. D’avoir redonné à la Russie ses lettres de noblesse, alors qu’elle était affaiblie et même avilie du temps d’Eltsine. Poutine en effet n’est pas un partisan déclaré d’une « gay pride » moscovite mais il préfère relancer la natalité du peuple russe, qui était auparavant au plus bas. S’il n’est pas nationaliste, désavouant les excès de la droite radicale, il est néanmoins patriote.

Gorbatchev a été abusé. S’il a eu raison de redonner leur liberté aux pays d’Europe centrale et orientale, s’il a été utile pour libérer la Russie d’une dictature nocive, les USA en revanche n’ont pas joué le jeu. Ils n’ont jamais traité la (nouvelle) Russie comme un partenaire respectable, à traiter avec correction. Pendant qu’Eltsine assistait impuissant ou complice au démantèlement du pays, engraissant les oligarques comme d’autres engraissent les oies, un par un, les pays d’Europe centrale adhéraient à l’OTAN, une organisation née pour enrayer le communisme et qui n’avait donc plus lieu d’exister après 1991.

Poutine a été choisi en 1999 par Eltsine mais sans avoir encore révélé qui il était. Il a tenu sa parole, protégeant la famille de l’ancien président de poursuites sans doute justifiées. En revanche, il a démantelé le système Eltsine, traquant sans répit les « marchands du temple ». Berezovski dut s’exiler et Khodorkovski finit en prison. Poutine a eu le temps d’analyser les causes du déclin de son pays et nommer les coupables. Au pouvoir, il va donc les combattre sans ménagement. D’un point de vue russe, ces gens ont trahi leur patrie.

Poutine a parfaitement compris que la Russie était une nation d’Europe et a maintenu la ligne de la « maison commune européenne » au moins jusqu’à 2005. Il a tendu la main à l’Union Européenne qui jamais n’a eu le courage de la saisir, préférant être la vassale des USA. S’il a obtenu difficilement l’abandon de la mise en place de bases américaines anti-missiles aux frontières du pays, il n’a pas pu enrayer la stratégie américaine contre son pays et n’a pas réussi à convaincre les autres Européens de se désolidariser de cette puissance qui a mis le continent sous diktat.

La stratégie russe consiste donc à neutraliser les vassaux de l’Amérique qui vivent à ses frontières, y compris par des actions militaires. La Transnistrie, l’Ossétie du nord et l’Abkhazie et maintenant le Donbass ukrainien, empêchent Moldavie, Géorgie ou Ukraine de rejoindre l’OTAN. L’adhésion à l’Union Européenne, dans la mesure où cette dernière ne se place pas en adversaire, ne le dérange pas. C’est une réponse impopulaire aux yeux de la communauté internationale et cause de conflits gelés. Il est trop facile d’en accuser la Russie. C’est bien parce qu’elle est victime d’une stratégie russophobe d’encerclement, pensée par les technocrates de Washington, républicains comme démocrates, qu’elle est contrainte de répondre comme elle le peut et sans bénéficier des appuis nécessaires pour éviter de jouer un « mauvais rôle ».

La balle est clairement dans le camp de l’Union Européenne. C’est à celle de décider si elle veut continuer à payer les pots cassés d’une stratégie atlantiste ou si elle est prête à prendre son destin en mains. La politique qu’elle mène est contraire à ses intérêts et surtout à ceux des peuples. Elle est vectrice de mondialisme lorsqu’elle devrait au contraire être un rempart.

Les USA n’ont peur que d’une chose, que l’Union Européenne et la Russie convergent et travaillent de concert pour l’intérêt des Européens. Ils favorisent donc en son sein tous les germes de décadence, promouvant toutes formes de communautarisme, et sont un soutien sans réserve d’une immigration massive indigeste et mettant en danger les valeurs les plus ancestrales de la civilisation européenne.

Or la Russie semble renoncer à cette espérance d’une Europe se libérant de ce joug et préfère se tourner par défaut vers l’Asie. Elle commet là une erreur majeure. Son avenir est européen et ne peut qu’être européen. Son salut est en elle et en nous, comme le nôtre d’ailleurs. Elle choisit d’encourager les passions centrifuges de l’Union Européenne au lieu d’encourager son unité, de peur que cette unité se fasse contre elle.

Mais les vrais européistes savent que la Russie a toujours été le rempart de l’Europe face à l’Asie avide de ses richesses. Et ils savent désormais que la Russie est aussi le rempart de l’Europe contre une Amérique qui nie ses racines européennes et se retourne contre la maison-mère, trahissant dans le même temps le peuple américain fondateur, de souche européenne, minoritaire sur son propre sol dans quelques décennies.

Les libéraux-atlantistes, dans et en dehors de la Russie, sont des ennemis déclarés de notre civilisation et de leur propre peuple. Les gouvernements d’Europe orientale qui tapent sur la Russie se trompent d’ennemis. Et les nationalistes ukrainiens, passéistes, bafouent les principes mêmes qu’ils devraient chérir, oubliant qu’ils sont des Slaves et (donc) des Européens et pas des Occidentaux. La Russie n’est pas l’ennemie de l’Europe, elle est une composante de l’Europe. Les Russes sont nos frères, comme le sont pour eux et pour nous les Ukrainiens. Mais la Russie attend que les Européens envoient à leur tour les bons signaux et redeviennent maîtres chez eux, dans tous les sens du terme.

L’alliance euro-russe, le ralliement de la Russie au projet d’unification politique du continent européen, voilà la seule ligne que devraient défendre de véritables Européens, d’âme et de sang, de cœur et de raison. En n’oubliant pas que les spéculateurs qui ont attaqué la Grèce et par ce biais la zone euro ne roulaient pas pour Moscou mais pour Washington. En n’oubliant pas qu’une Europe unie de l’Islande à la Russie sera et de loin la première puissance mondiale, détrônant les USA. En n’oubliant pas que la grande Europe sera capable de faire entendre sa voix, et ainsi de protéger concrètement son identité contre toutes les agressions, internes et externes, du mondialisme.

Si l’avenir de la Russie est européen, l’avenir de l’Europe est dans l’amitié avec la Russie, même « poutinienne ». Nous pourrons donner des leçons à Vladimir Poutine quand nous aurons su nous doter de vrais dirigeants et entreprendre les réformes indispensables pour notre salut. Et je ne doute pas qu’alors les Russes sauront nous encourager. Mais n’attendons pas d’eux qu’ils fassent le travail pour nous.

L’Europe avec la Russie, la Russie dans l’Europe !

Thomas FERRIER (PSUNE)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : actualité, europe, russie, géopolitique, politique internationale, eurasisme, eurasie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mali et Azawad

Ibrahima Sène*

Ex: http://metamag.fr

Comme les Etats Unis avec l’Armée de l’Etat Islamique qu’ils ont aidé à s’armer et à s’entraîner contre la Syrie, et qui aujourd’hui s’est retournée contre les intérêts américains, la France risque de voir un nouveau rapprochement du Mnla avec les groupes jihadistes, pour frapper ses intérêts dans la zone sahélo sahéliennes. Et Bamako, qui vient d’être frappé par un attentat meurtrier, risque de retourner à la case départ pour défendre militairement l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations.

Moktar Belmoktar, chef d’un groupe armé proche d’Al Qaida, vient de revendiquer publiquement l’attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 mars à Bamako, intervenue quelques jours seulement, après que le ministre des Affaires étrangères de la France a exigé des mouvements armés, en lutte contre Bamako, de « signer sans délai » les « Accords de paix d’Alger ».

Dans son communiqué rendu public, il ne fait aucun doute que c’est la France qui est visée dans cet attentat au Restaurant « La Terrasse », alors que le Belge et les Maliens tués dans une rue adjacente, ne seraient que des victimes collatérales lors de la fuite des assaillants. Le fait que cette attaque soit aussi intervenue dans un contexte marqué par le refus par certains mouvements rebelles de signer les « Accords d’Alger », sous prétexte de la nécessité d’un « délai pour consulter leurs bases », montre bien que ces « accords » ne mettront pas fin à la crise au Nord du Mali.

Ce serait un signal évident de la volonté de mettre en échec ce « compromis franco–algérien » pour ramener la paix dans cette partie de la zone sahélo sahélienne, que reflètent les « Accords d’Alger ». Les autorités françaises se sont avérées incapables de faire accepter par le Mnla, qu’elles ont toujours utilisé dans cette crise, ce « compromis franco-algérien » qui éloigne toute perspective d’un « Etat indépendant touareg » aux frontières de l’Algérie.

En effet, le Mnla est victime du changement politique intervenu en France avec le départ de Sarkozy et l’arrivée de François Hollande. Ce changement au niveau de l’Exécutif français, a entrainé des modifications dans les modalités de mise en œuvre des objectifs géostratégiques des autorités françaises dans la zone sahélo-sahélienne.

C’est ainsi que l’instrumentalisation du Mnla par Sarkozy, dans la mise en œuvre de la politique géostratégique de la France au Mali, avait comme contrepartie sa promesse de le soutenir pour obtenir, de Bamako, son accord pour transformer le Nord Mali en République indépendante de l’Azawad sous la direction de celui-ci.

C’est pour mettre en œuvre cet «Accord», rendu public à plus reprises par les dirigeants du Mnla sans jamais être démentis par les autorités françaises, que ce groupe armé fut transféré et équipé en Libye sous l’égide de la France, pour s’installer au Nord Mali, avant qu’il ne s’attaque aux forces de sécurités du pays pour proclamer l’Indépendance de l’Azawad.

De leur côté, les autorités françaises mirent la pression sur Bamako pour qu’il s’attèle à respecter le calendrier électoral et tenir des élections présidentielles, plutôt que de s’occuper de la libération du Nord Mali transformé en «République indépendante de l’Azawad».

Pour la France, il faillait, après les élections présidentielles puis législatives du Mali, que les nouvelles autorités puissent ouvrir des négociations avec les séparatistes du Nord et non mener une guerre pour libérer cette partie de leur territoire national.

L’acceptation de ce scénario français, par le président Malien de l’époque, Amadou Toumani Touré (ATT), fut fatal à son régime qui fut renversé par un coup d’Etat militaire mené par de jeunes officiers outrés de l’abandon de la souveraineté de leur peuple sur toute l’étendue du territoire malien, dont une partie était livrée à des troupes jihadistes qui se livraient à des massacres des troupes des forces de sécurité et des populations, livrées à elles par le gouvernement malien.

Cette réaction patriotique des jeunes officiers fut, pour Paris, un crime de lèse-majesté qu’il fallait sanctionner sans tarder et de façon exemplaire. C’est ainsi que Paris eut recours aux Chefs d’Etat de l’Uemoa, de la Cedeao et de l’Union Africaine (U.A), qui avaient à leur tête ses «hommes liges» , pour étouffer économiquement, financièrement, militairement et politiquement, le nouveau pouvoir militaire afin de l’empêcher de mobiliser le peuple malien d’un un « rassemblement de salut national» pour libérer le Nord de leur pays, et assurer l’intégrité de leurs frontières et la sécurité du peuple.

C’est pour cela que les avoirs extérieurs du Mali furent bloqués par l’UEMOA, comme cela fut le cas de la Côte d’Ivoire sous BAGBO, et un embargo économique et sur les armes fut décrété par la Cedeao. C’est dans ce cadre que Paris suspendit ses accords de défense avec le Mali, et qu’eut lieu le blocage à Accra des armes commandées par le gouvernement du Mali, bien avant la chute de A.T.T.

Cependant, les tentatives de Sarkozy de mobiliser une armée d’intervention de la Cedeao pour le «rétablissement de l’ordre constitutionnel » au Mali furent bloqués par la résistance du Ghana et du Nigéria, malgré l’activisme de partis politiques et d’organisations de la société civile du Mali, regroupés dans un «Front anti putschiste» pour réclamer le départ des militaires, le retour à l’ordre constitutionnel pour organiser les élections dans le « respect du calendrier républicain».

Ce contexte avait paralysé le nouveau pouvoir militaire et avait permis aux groupes jihadistes de sanctuariser le Nord Mali en y imposant un pouvoir islamique radical et de chasser, vers le Burkina, le Mnla qui les avait associés dans sa lutte indépendantiste.

C’est dans cette situation de triomphe des jihadistes qu’est intervenue la chute de Sarkozy, avec l’arrivée de Hollande qui dut changer de modalités de mise en œuvre de la politique géostratégique de la France, face au nouveau projet des groupes jihadistes,d’étendre leur pouvoir hors des limites du Nord Mali, baptisé République indépendante de l’Azawad, pour s’ébranler vers Bamako.

La France de Hollande ne pouvait donc plus attendre la tenue d’élections, encore moins l’envoi de troupes de la Cedeao, et décidait ainsi de l’« Opération Serval » en s’appuyant non pas sur l’armée malienne pour libérer le Nord Mali, mais sur le Mnla qu’elle a fait revenir du Burkina sous ses ailes. C’est ainsi que l’armée malienne fut parquée dans les environs de Gao, par la France, avec le soutien des Usa et la complicité des Nations Unies qui ont dépêché des forces pour maintenir la paix au Nord Mali, en laissant le Mnla contrôler la région de Kidal, d’où l’ «Opération Serval » avait chassé les jihadistes.

Cette deuxième occupation du nord Mali par le Mnla, grâce à la France, avait fini par convaincre ses dirigeants du respect, par Hollande, des engagements de Sarkozy d’amener Bamako à accepter leur revendication d’indépendance de l’Azawad. Et surtout que le nouveau pouvoir issu des élections présidentielles n’avait pas hésité de faire arrêter les dirigeants du putsch qui a fait tomber ATT et avait libéré certains de leurs principaux dirigeants pourtant accusés de « crimes de guerre », par les Autorités maliennes, et qui avaient même annulé les mandats d’arrêt internationaux lancés contre les autres. D’autant plus que le nouveau pouvoir avait signé de nouveaux « Accords militaires » avec la France, lui permettant d’exhausser son vœu de toujours de faire de la base militaire stratégique de Tessalit, au nord Mali, sa base opérationnelle dans le cadre de sa nouvelle opération militaire dans la zone sahélo sahélienne, baptisée « Bahran ».

Mais ce que le Mnla n’avait pas pu voir venir, c’est le changement de la politique française vis-à-vis de l’Algérie, qui ne voyait pas d’un bon œil l’avènement d’un Etat Touareg dans le nord Mali à ses frontières, et qui faisait d’elle l’alliée stratégique du nouveau pouvoir malien qui voulait empêcher la partition de son territoire. D’où le double rapprochement de Paris et de Bamako vers Alger.

C’est ainsi que l’Algérie, de verrou qu’il faillait faire sauter sous Sarkozy, au même titre que la Libye sous Khadafi, est devenue avec Hollande un partenaire stratégique dans la zone sahélo sahélienne avec qui il fallait coopérer. Et pour le Mali, l’Algérie est devenue un allié stratégique contre un Etat indépendant Touareg au Nord.

Ce n’est qu’avec la tenue des négociations de paix à Alger, que le Mnla a découvert peu à peu le changement de la politique française envers l’Algérie et ses conséquences sur les engagements qu’elle avait pris pour la réalisation de son projet politique. D’où le dépit amoureux entre Paris et le Mnla, qui refuse d’obéir aux injonctions de Paris pour signer « les Accords de Paix » d’Alger, et l’attentat spectaculaire du mouvement jihadiste proche de Al Qaida qui vient rappeler tristement ses engagements d’hier, à la France, vis-à-vis de l’Azawad.

Comme les Etats Unis avec l’Armée de l’Etat Islamique qu’ils ont aidé à s’armer et à s’entraîner contre la Syrie, et qui aujourd’hui s’est retournée contre les intérêts américains dans cette sous région du Moyen Orient, la France risque de voir un nouveau rapprochement du Mnla avec les groupes jihadistes, pour frapper ses intérêts dans la zone sahélo sahéliennes. Et Bamako, risque de retourner à la case départ pour défendre militairement l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations.

La France, une fois Tessalit en poche, veut se retirer du Mali le plus rapidement possible pour concentrer ses efforts militaires au soutien du Tchad et du Niger dans la guerre contre Boko Haram, et exploiter au maximum, par sa présence, les conséquences de la reconfiguration du Nigéria et du Cameroun qu’entrainerait inéluctablement la partition attendue du Nigéria sous les effets conjugués des coups de Boko Haram et d’une grave crise post électorale. D’où son engagement total au « compromis franco-algérien » de paix qui lui permet, avec l’implication totale de l’Algérie, de mieux assurer la sécurité de ses intérêts économiques dans la zone, contre les jihadistes.

En effet, une crise post « électorale qui va paralyser l’Etat nigérian serait du pain béni pour Boko Haram en vue de faire éclater le Nigéria au détriment de nos aspirations pan africaines, et de la sécurité de nos peuples.

Les Nigérians qui ont poussé leur pays vers ce gouffre ont trahi à jamais ces aspirations des peuples d’Afrique pour satisfaire les intérêts géostratégiques des Usa et de la France en Afrique. Ils n’ont tiré aucune leçon de ceux qui, au Moyen Orient et au Mali, ont servi pour faire cette sale besogne pour les grandes puissances occidentales et qui aujourd’hui, par « dépit amoureux » s’en prennent à elles.

La preuve est aussi faite, que les « Accords de défense » avec la France et les Usa, signés par nos gouvernants, ne résistent nullement à leurs intérêts stratégiques qui priment sur nos intérêts nationaux que ces «Accords» sont censés défendre.

Bamako, devrait donc, lui aussi, profiter de l’implication totale d’Alger pour faire appliquer ces « accords de paix », et solliciter le soutien de la Cedeao, sous la direction du Ghana, et de l’Ua, sous la direction de Mugabe, pour faire respecter l’intégrité de son territoire et y assurer la sécurité de ses populations.

Plus que jamais, avec les « Accords d’Alger », les conditions sont politiquement réunies pour permettre à la Cedeao et à l’Ua, de remplir leurs missions historiques d’intégration de nos forces armées et de sécurité, pour défendre l’intégrité territoriale des Etats issus du colonialisme et la sécurité de leurs populations.

C’est ce défi que la crise politique et militaire du Nigéria lui impose aussi de relever. C’est pourquoi, il est attendu du pde la Cedeao et de l’Ua de s’impliquer auprès des partis politiques en compétition et des organisations de la société civile du Nigéria, pour éviter tout recours à la violence ou à la paralysie de l’Etat, pour régler les contentieux électoraux que le monde entier attend et que l’Afrique redoute profondément.

Pan Africanistes de tous les pays d’Afrique et de la Diaspora, Unissons-nous pour le respect des « Accords de paix d’Alger », et pour un « traitement politique » approprié de toute crise post électorale au Nigéria. Ne laissons pas les ennemis de l’Afrique nous avoir une nouvelle fois.

* journaliste à Penbazuka.org

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, mali, azawad, france, géostratégie, stratégie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’inévitable chemin vers Damas

Chems Eddine Chitour*

Ex: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, proche orient, levant, syrie, france, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mit »Cips« gegen Swift: BRICS forcieren Bau der neuen Weltordnung

Mit »Cips« gegen Swift: BRICS forcieren Bau der neuen Weltordnung

Markus Gärtner

Die westliche Systempresse schreibt eifrig die BRICS-Gruppe mit über drei Milliarden Menschen in Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ab. Die Leitmedien illustrieren ausführlich wirtschaftliche und politische Plagen von Peking bis Moskau, die freilich nur die Hälfte der Wahrheit darstellen: Strauchelnde Regierungen, einbrechendes Wachstum sowie öffentliche Budgets, die Fässern ohne Boden gleichen.

Das ist derzeit in der tonangebenden Presse das durchgängige Szenario. Es soll suggerieren, dass Nordamerika und Europa trotz verheerender Schuldenberge, Vergreisung und Reformmüdigkeit sowie einem absurd aufgeblähten und vom Kollaps bedrohten Finanzsystem immer noch relativ gut dastehen und alternativlos dominieren.

Das Ablenkungsmanöver des Mainstreams wird dadurch abgerundet, dass wir als Publikum fast nirgends lesen, wie dramatisch sich in diesen Wochen das Entstehen eines neuen politischen und wirtschaftlichen Machtblocks in Asien, Südamerika und Afrika beschleunigt.

Die BRICS setzen in Windeseile um, was sie seit Monaten angekündigt haben. Sie bauen eine neue globale Ordnung, die die sklerotische westliche Infrastruktur schon bald ablösen soll.

Doch in den etablierten Zeitungen lesen wir fast nur, dass die großen Wachstumsmärkte jetzt ebenfalls auf den Bauch gefallen sind. Nach dem Motto: Die autoritär geführten Schwellenländer können es auch nicht besser.

Weiterlesen:

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, brics, économie, finances, devises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 mars 2015

El futuro de Eurasia: prolegómenos para la integración geopolítica del continente

Por Leonid Savin

Ex: http://www.elespiadigital.com

El comienzo del siglo XXI no ha sido tan color de rosa como fue descrito por los futurólogos y planificado por los políticos: una crisis financiera mundial, los problemas dentro de la zona euro, el “pantano” para las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán, los conflictos armados en Europa Central, Norte de África y el Medio Oriente, una serie de revoluciones de color en el espacio post-soviético, y disturbios en las capitales de Europa Occidental. Se diría que con la tecnología moderna, la herencia histórica y el acuerdo convencional sobre los derechos humanos, Europa ya ha definido su futuro y, si no está siguiendo lo planificado, por lo menos está manteniendo las políticas regulatorias en el ámbito de su competencia. Sin embargo, los desarrollos actuales indican que todo resultó ser más complicado. El mundo ha entrado en una zona de turbulencia geopolítica, con procesos en varios niveles, nuevos retos y respuestas asimétricas.

Además de la vieja dicotomía entre conservadores y progresistas, surgen en Europa nuevas tendencias políticas que intentan repensar su europeidad y priorizar el futuro desarrollo y la supervivencia. Variantes en relación al tema del futuro de la OTAN y la planificación de la defensa conjunta con los EEUU, fluyen desde cumbres marginales y anti-globalización como desde un fondo político intelectual, lo que demuestra la inutilidad de ejecutar la política de antiguos vectores.

La situación es tal que el debate contemporáneo en torno al futuro de Europa, el destino de Rusia y de otros países del continente, no puede considerarse por separado. De la investigación etimológica al replanteamiento pragmático del viejo Lebensraum (incluyendo la dependencia de recursos) – de una forma u otra, la superpoblada orilla de Eurasia desde Gibraltar hasta el mar de Barents está volviendo su mirada hacia el Este.

En cierta época, los conceptos de “Europa” y “Asia” se limitaron al mundo helenístico y a los países vecinos, dentro de un paradigma que asignó significados particulares. La expansión del Imperio Romano, la era de la gran migración y la difusión del cristianismo, cambiaron la estructura política de la parte occidental del continente euroasiático. Mientras esta región se sumergió en un frenesí feudal, un nuevo imperio se formó en las fronteras orientales. La Horda de Genghis Khan logró en un tiempo extraordinariamente corto unir por la fuerza kanatos, reinos y principados, extendiéndose a través de miles de kilómetros, mostrando un nuevo modelo de Estado, de diplomacia y de tácticas militares. La importancia histórica del proyecto mongol es simplemente asombrosa. Nadie más, ni antes ni después, fue capaz de crear tal vasto Imperio. Mientras tanto, hay claros marcadores geopolíticos de este fenómeno. Historiadores europeos modernos han señalado que la Rus había frustrado la oleada de nómadas de Asia hacia Occidente, salvando así a Europa de una inminente desaparición. Interpretaciones completamente diferentes se expresaron en relación con el destino de Rusia. Aunque la escuela soviética de pensamiento insistió en la existencia del yugo mongol-tártaro, la escuela histórico-filosófica euroasianista refuta tales supuestos, con el apoyo de elementos de hecho. De acuerdo con la teoría del cambio de los imperios, la Rus tomó la batuta de las hordas ya fragmentadas, en gran medida tomando prestados sus mecanismos de construcción del Estado, necesario para una mayor expansión.

Aunque anteriormente hubiera “campañas contra los cismáticos” y otros obstáculos (como en todas partes), la primera confrontación total de Oriente y Occidente comenzó con la “era de Gutenberg” [1]. La imprenta, originalmente concebida con el fin de ayudar a difundir la Palabra de Dios, no sólo dio lugar a un efecto contrario (porque la difusión de la Biblia socavó la autoridad de la Iglesia Católica), sino también a la aparición de las primeras instituciones de la guerra de la información. Mientras que las primeras embajadas de Europa occidental viajaron para comerciar con Moscú, la población local fue sometida a un adoctrinamiento, recurriendo a las metáforas del Antiguo testamento y creando una imagen poco favorecedora de los gobernantes de Rusia y de su pueblo.

Sin embargo, la primera ola de globalización que termina con el descubrimiento de América, apareció como el comienzo de una nueva era global. Al mismo tiempo, Europa, desgarrada por guerras y contradicciones, trasladó parte de su teatro de operaciones de combate a los territorios de los nuevos espacios abiertos, inaugurando así el comienzo de nuevos procesos civilizatorios.

Todavía había muchos episodios de comprensión mutua entre Rusia y Europa en una serie de cuestiones, sin embargo, con el inicio del siglo XX, la modernidad alcanzó todo su potencial, y tres ideologías principales saltaron a la arena: el marxismo con el postulado de la la lucha de clases; el corporativismo estatal con una perspectiva nacional, que se convirtió en el nacionalsocialismo y el fascismo; y el liberalismo. Las tres tendencias ideológicas no eran ajenas a las cuestiones territoriales, nacionales y de recursos, pero parece que la escuela geopolítica anglosajona deliberadamente ha demonizado a Rusia. Ellos hicieron de Rusia, conceptualmente, no sólo un Heartland, sino también una fuente de inestabilidad, de donde se originó el “tierra de vándalos” a imagen de los hunos, los turcos y los mongoles, que atacaron los alrededores del mundo romano [2]. A estas alturas, con la memoria histórica ya debilitada, después del colapso del Imperio Austro-Húngaro pocos estuvieron interesados en la historia del pueblo húngaro, que venía desde más allá de los Urales, y otros temas fueron pasados por alto. ¿Quién recuerda ahora a los ávaros, que una vez penetraron en el territorio de la actual Alemania y, de hecho, crearon Baviera (y ahora el tipo antropológico de la población de esta tierra federal es marcadamente diferente del de los sajones o de Westfalia), o de los eslavos, presidiendo el área del actual Berlín? ¿Y recuerdan en los círculos políticos polacos las ideas de un destacado dramaturgo y escritor, Stanisław Witkiewicz, quien en la década de 1930 expresó en su metáfora artística la ansiedad asociada a la amenaza de la migración desde China? [3]

Aunque estas observaciones pueden parecer insignificantes, son todos eslabones de una cultura estratégica de uno u otro estado con su pueblo, de alguna manera realizados en la geopolítica popular.

Turquificar Alemania, africanizar Francia, indianizar el Reino Unido, magrebizar Italia y España, y un número aún no determinado de chinos, vietnamitas y otras diásporas asiáticas en cada país de la UE, en la dinámica geopolítica, puede conducir a resultados muy impredecibles [4]. Mas la rápida islamización de los países europeos en el contexto de un declive demográfico de la población nativa. El estado de ánimo actual en algunos países de la UE, en particular entre los nuevos miembros, muestra claramente que a la gente no le gustan los proyectos de etno-globalización en su tierra natal, al menos en su forma presente [5]. Característicamente, el principal vector de la migración actual pasa por el eje Norte-Sur, no por el eje Este-Oeste, donde la frontera sanitaria artificial todavía juega el papel de parachoques disuasorio.

La guerra fría no sólo condujo a la división en dos bandos, sino también a la aparición de una nueva terminología. En Occidente hay una cristalización final de la filosofía política, conocida como atlantismo. Un político británico, John Williams, amplía este término calificándolo como teología atlantista [6]. Afirma que, como cualquier teología, el atlantismo se basa en el mito de que, en última instancia, los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Europa y Estados Unidos son inseparables. Al mismo tiempo, Williams cree que las relaciones entre los EEUU, Europa y Rusia durante la Guerra Fría son también otro mito, que se tradujo en una crisis de identidad propia.

La sustitución por el neo-atlantismo (el neologismo nació en Italia en la década de 1950) [7] como definición de las nuevas relaciones entre los miembros de la comunidad atlántica, tampoco duró mucho y está perdiendo rápidamente su sustancia interna. Así como con las instituciones de la democracia, resulta obvio que va a declinar. En este sentido, cabe señalar que el término “déficit democrático” ha surgido en Europa en 1977 para definir la incapacidad de los países miembros de la UE para abordar las cuestiones relacionadas con las necesidades de los ciudadanos europeos [8].

En este contexto, viendo a los Estados Unidos como su sucesor geopolítico, la Europa unida debe reconocer que no estaba en condiciones de hacer frente al programa de “Melting Pot“, y digerir todos los inmigrantes de sus antiguas colonias, junto con la nueva fuerza laboral de la migración continua.

El cuadro de la Europa pos-Guerra Fría fue transformado por la admisión de nuevos miembros en la UE. El factor mar Báltico-Negro fue añadido al factor dominante Atlántico-Mediterráneo, y los países de esta región se vieron obligados a enfrentarse a una serie de cuestiones: la adaptación del sistema jurídico, las instituciones políticas y civiles, la economía; tratando de preservar su memoria y sus tradiciones históricas nacionales al mismo tiempo. Junto con esta expansión geográfica fue posible la aparición de un discurso sobre el nuevo eje geopolítico, en cierta medida compitiendo con el viejo eje [9]. La cuestión de la centralidad para definir la nueva Europa (el término de Friedrich Naumann “Middle Europa“) también siguió siendo reinterpretada. Se propusieron definiciones tales como “MidiEurope“, “Dimidial Europa” y “Viscalian Europa“, que se basan en los términos latinos correspondientes [10]. Éstas definiciones se superponen con los conceptos existentes de Euroregiones, basados en el modelo de cuenca (el área de las cuencas del Mosa-Rin, las tierras bajas del Danubio). Una escuela geopolítica alemana sobre Eurafrica sonó de nuevo, sin embargo, bajo la influencia de los intereses franceses – creando así el fantasma de la Unión Mediterránea, que no pudo llegar a buen puerto debido al bloqueo alemán a la posibilidad de este proyecto. Del mismo modo, en las nuevas versiones posmodernas y tecno-políticas (con la energía y el componente de la comunicación) fue revivido el proyecto de Mezhmorye (“entre los mares” Báltico y Negro), del geógrafo y cartógrafo polaco Eugeniusz Romer, el prototipo que a su vez sirvió para la idea de Jagiellonian (Gran Lituania). Junto con los atractivos respecto a la comunicación (la adaptación de la ruta “desde los varegos a los griegos” en un nuevo guión), este modelo geopolítico tuvo un componente étnico-nacional, se asumió que la identidad cultural báltico-eslava serviría como una base adicional para la ejecución de este proyecto. Pero las preguntas acerca de la pertenencia a un tipo de civilización [11], a veces llamada el mundo occidental-cristiano o el super-ethnos europeo-occidental, condujo al descubrimiento de algunas contradicciones profundamente arraigadas en función de factores históricos o etno-políticos, que también tienen un componente pragmático que se expresa en la estructura de las fronteras y los puntos de vista sobre la asignación de los recursos. Frente la presión de los antiguos miembros de la UE para la homogeneización del espacio económico, que se refleja sobre todo en el hecho de que las empresas transnacionales han tenido acceso a los recursos nacionales, los Estados del eje mar Báltico-Negro estaban interesados en medidas proteccionistas contra un efecto tan unilateral de globalización.

Podemos decir que los intentos iniciales para establecer una Unión de cooperación regional, junto con los componentes históricos, hasta cierto punto han servido como base para la remodelación de este proyecto en un plano estratégico diferente, más amplio, que afecta a los intereses de las grandes potencias – continental (Euroasiática) y atlantista (mundialista). No es casualidad que cierto número de investigadores comenzaran a comparar el modelo del eje mar Báltico-Negro con una frontera sanitaria, como la que se formó después del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Un proyecto geopolítico, indirectamente asociado con tales ideas, llamado GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia), que no tuvo ningún verdadero desarrollo y fue concebido como un proyecto de los países occidentales (incluyendo los EEUU) para crear una barrera artificial entre la Rusia moderna y la UE.