dimanche, 21 février 2010

La leçon du philosophe et sociologue Hans Freyer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

La leçon du sociologue et philosophe Hans Freyer

Ex: http://vouloir.hautetfort.com/

Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.

Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.

Victor Leemans, qui avant-guerre avec Raymond Aron introduisit en Belgique et en France les grands noms de la sociologie allemande, écrivait, à propos de Hans Freyer, dans son Inleiding tot de sociologie (Introduction à la sociologie, 1938) :

« Pour Freyer, toute sociologie est nécessairement "sociologie politique". Ses concepts sont toujours compénétrés d'un contenu historique et désignent des structures particulières de la réalité. Dans la mesure où la sociologie se limite à définir les principaux concepts structurels de la vie sociale, elle doit ipso facto s'obliger à prendre le pouls du temps. Elle doit d'autant plus clairement nous révéler les successions séquentielles irréversibles où se situent ces concepts et y inclure les éléments de changement, Les catégories sont dès lors telles : communauté, ville, état (Stand), État (Staat), etc., tous maillons dans une chaîne processuelle concrète et réelle. Ces concepts ne sont pas des idéaltypes abstraits mais des réalités liées au temps. (...)

Selon Freyer, aucune sociologie n'est donc pensable qui ne débouche pas dans la connaissance de la réalité contemporaine. À ce concept de réalité ne s'attache pas seulement la connaissance des structures immédiatement perceptibles mais aussi et surtout la connaissance des volontés de maintien ou de transformation qui se manifestent en leur sein. La connaissance sociologique opte nécessairement pour une direction déterminée découlant d'une connaissance de la Realdialektik (dialectique réalitaire [ou dialectique réelle, c'est-à-dire non simplement discursive])... ».

Une sociologie de l'homme total

Malgré cette définition courte de l'œuvre de Freyer, définition qui veut souligner le recours au concret postulé par le sociologue allemand, nous avons l'impression de nous trouver face à un édifice conceptuel horriblement abstrait, détaché de toute concrétude historique. Ce malaise, qui nous saisit lorsque nous sommes mis en présence de l'appareil conceptuel forgé par Freyer, doit pourtant disparaître si l'on fait l'effort de situer ce sociologue dans l'histoire des idées politiques. Avec les romantiques, les jeunes hégéliens (Junghegelianer), Feuerbach et Karl Marx, le XIXe siècle montre qu'il souhaite abandonner définitivement l'homme des humanistes, cet homme perçu comme figure universelle, comme espèce générale dépouillée de sa dimension historico-concrète. Désormais, sous l'influence et les coups de boutoir de ces philosophies concrètes, l'épaisseur historique sera rendue à l'homme : on le percevra comme seigneur féodal, comme serf, bourgeois ou prolétaire.

Une « objectivité » qui doit mobiliser l'homme d'action

Mais ces hégéliens et marxistes, qui dépassent résolument l'idéalisme fixiste de l'humanisme antérieur au XlXe, demeurent mécaniquement enfermés dans la vision de l'homo œconomicus et n'explorent que chichement les autres domaines où l'homme s'exprime. À cette négligence des matérialistes marxistes répond l'hyper-mépris des économismes d'un Wagner ou d'un Schopenhauer, d'un Nietzsche ou d'un Jakob Burckhardt. L'homme total n'est appréhendé ni chez les uns ni chez les autres. Pour Freyer, les essayistes et polémistes anglais Carlyle et John Ruskin nous ont davantage indiqué une issue pour échapper à ce rabougrissement de l'homme. Leurs préoccupations ne les entraînaient pas vers des empyrées légendaires, néo-idéalistes ou spiritualistes mais les amenaient à réfléchir sur les moyens de dépasser l'homme capitaliste, de restituer une harmonie entre le travail et la Vie, entre le travail et la création intellectuelle ou artistique.

Dans deux postfaces aux travaux de Freyer sur Machiavel (ou sur l'Anti-Machiavel de Frédéric Il de Prusse), Elfriede Üner nous explique comment fonctionne concrètement la sociologie de Freyer, qui cherche, au-delà de l'abstractionnisme matérialiste marxiste et de l'abstractionnisme humaniste pré-marxiste, à restaurer l'homme total. Pour parvenir à cette tâche, la sociologie et le sociologue ne peuvent se contenter de décrire des faits sociaux passés ou présents, mais doivent forger des images mobilisatrices tirées du passé et adaptées au présent, images qui correspondent à une volition déterminée, à une volition cherchant à construire un avenir solide pour la Cité.

La méthode de Freyer repose au départ, écrit Elfriede Üner, sur la théorie de "l'esprit objectif" (Theorie des objektiven Geistes). Cette théorie recense les faits mais, simultanément, les coagule en un programme revendicateur et prophétique, indiquant au peuple politique la voie pour sortir de sa misère actuelle. Le sociologue ne saurait donc être, à une époque où le peuple cherche de nouvelles formes politiques, un savant qui fuit la réalité concrète pour se réfugier dans le passé : « Qu'il se fasse alors historien ou qu'il se retire sur une île déserte ! », ironisera Freyer. Cette parole d'ironie et d'amertume est réellement un camouflet à la démarche "muséifiante" que bon nombre de sociologues "en chambre" ne cessent de poser.

Les écrits de sociologie politique doivent donc receler une dimension expressionniste, englobant des appels enflammés à l'action. Ces appels aident à forger le futur, comme les appels de Machiavel et de Fichte ont contribué à l'inauguration d'époques historiques nouvelles. Fichte parlait d'un « devoir d'action » (Pflicht zur Tat). Freyer ajoutera l'idée d'un « droit d'action » (Recht zur Tat). « Devoir d'action » et « droit d'action » forment l'épine dorsale d'une doctrine d'éthique politique (Sittenlehre). L'activiste, dans cette optique, doit vouloir construire le futur de sa Cité. Anticipation constructive et audace activiste immergent le sociologue et l'acteur politique dans le flot du devenir historique. L'activiste, dans ce bain de faits bruts, doit savoir utiliser à 100 % les potentialités qui s'offrent à lui. Cette audacieuse mobilisation totale d'énergie, dans les dangers et les opportunités du devenir, face aux aléas, constitue un "acte éthique".

Une immersion complète dans le flot de l'histoire

L'éthique politique ne découle pas de normes morales abstraites mais d'un agir fécond dans la mouvance du réel, d'une immersion complète dans le flot de l'histoire. L'éthique freyerienne est donc "réalitaire et acceptante". Agir et décider (entscheiden) dans le sens de cette éthique réalitaire, c'est rendre concrètes des potentialités inscrites dans le flot de l'histoire. Freyer inaugure ici un "déterminisme intelligible". Il abandonne le concept de "personnalité esthétisante", individualité constituant un petit monde fermé sur lui-même, pour lancer l'idée d'une personnalité dotée d'un devoir précis, celui de fonctionner le plus efficacement possible dans un ensemble plus grandiose : la Cité. L'éthique doit incarner dans des images matérielles concrètes, générant des actes et des prestations individuels concrets, pour qu'advienne et se déploie l'histoire.

Selon cette vision freyerienne de l'éthique politique, que doit nécessairement faire sienne le sociologue, un ordre politique n'est jamais statique. Le caractère processuel du politique dérive de l'émergence et de l'assomption continuelles de potentialités historiques. Le développement, le changement, sont les fruits d'un déplacement perpétuel d'accent au sein d'un ordre politique donné, c'est-à-dire d'une politisation subite ou progressive de tel ou tel domaine dans une communauté politique. Le développement et le changement ne sont donc pas les résultats d'un "progrès" mais d'une diversification par fulgurations successives [fractales], jaillissant toutes d'une matrice politico-historique initiale. La logique du sociologue et du politologue doit donc viser à saisir la dynamique des fulgurances successives qui remettent en question la statique éphémère et nécessairement provisoire de tout ordre politique.

Une sociologie qui tient compte des antagonismes

Cette spéculation sur les fulgurances à venir, sur le visage éventuel que prendra le futur, contient un risque majeur : celui de voir la sociologie dégénérer en prophétisme à bon marché. Le sociologue, qui devient ainsi "artiste qui cisèle le futur", poursuit, dans le cadre de l'État, l'œuvre de création que l'on avait tantôt attribué à Dieu tantôt à l'Esprit. L'homme, sous l'aspect du sociologue, devient créateur de son destin. Au Dieu des humanistes chrétiens, s'est substitué une figure moins absolue : l'homo politicus... Cette vision ne risque-t-elle pas de donner naissance aux pires des simplismes ?

Elfriede Üner répond à cette objection : la reine Rechtslehre (théorie pure du droit) du libéral Hans Kelsen, idole des juristes contemporains et ancien adversaire de Carl Schmitt, constitue, elle aussi, une "simplification" quelque peu outrancière. Elle n'est finalement que repli sur un formalisme juridique qui détache complètement le système logique, constitué par les normes du droit, des réalités sociales, des institutions objectives et des legs de l'histoire. Rudolf Smend, lui, parlera de la "domination" (Herrschaft) comme de la forme la plus générale d'intégration fonctionnelle et évoquera la participation démocratique des dominés comme une intégration continue des individus dans la forme globale que représente l'État.

Cette idée d'intégration continue, que caressent bon nombre de sociaux-démocrates, évacue tensions et antagonismes, ce que refuse Freyer. Si, pour Smend, la dialectique de l'esprit et de l'État s'opère en circuit fermé, Freyer estime qu'il faut dépasser cette situation par trop idéale et concevoir et forger un modèle de système plus dynamique, capable de saisir les fluctuations tragiques d'une ère faite de révolutions. L'idéal d'une intégration totale s'effectuant progressivement ne permet pas de projeter dans la praxis politique des "futurs imaginés" qui soient réalistes : un tel idéal s'abrite frileusement derrière la muraille protectrice d'un absolu théorique.

À droite : utopies passéistes, à gauche : utopies progressistes

La dialectique de l'esprit et du politique (de l'État), c'est-à-dire de l'imagination constructive et des impératifs de la Cité, de l'imagination qui répond aux défis de tous ordres et des forces incontournables du politique, n'a reçu, en ce siècle de turbulences incessantes, que des interprétations insatisfaisantes. Freyer estime que la sociologie organique d'Othmar Spann (1878-1950) constitue une impasse, dans le sens où elle opère un retour nostalgique vers la structuration de la société en états (Stände) avec hiérarchisation pyramidale de l'autorité. Cette autorité abolirait les antagonismes et évacuerait les conflits : ce qui indique son caractère finalement utopique. À "gauche", Franz Oppenheimer élabore une sociologie "progressiste" qui évoque une succession de modèles sociaux aboutissent à une société sans classes et sans plus aucun antagonisme : cet espoir banal des gauches s'avère évidemment utopique, comme l'ont indiqué quantité de critiques et de polémistes étrangers à ce messianisme. Freyer renvoie donc dos à dos les utopistes passéistes de droite et les utopistes progressistes de gauche.

Ces systèmes utopiques sont "fermés", signale Freyer longtemps avant Popper, et trahissent ipso facto leur insuffisance fondamentale. Les concepts scientifiques doivent demeurer "ouverts" car l'acteur politique injecte en eux, par son action concrète et par son expérience existentielle, la quintessence innovante de son époque. Freyer privilégie ici l'homo politicus agissant, le sujet de l'histoire. Les acteurs politiques, dans l'optique de Freyer, façonnent le temps.

L'idée essentielle de Freyer en matière de sociologie, c'est celle d'une construction pratique ininterrompue de la réalité [les époques sont en relation les unes aves avec les autres dans la dynamique de la continuité historique]. Aux époques politiquement instables, les normes scientifiques (surtout en sciences humaines) sont décrétées obsolètes ou doivent impérativement subir un aggiornamento, une re-formulation. L'histoire est, par suite, un chantier où œuvrent des acteurs-artistes qui, à la façon des expressionnistes, recréent des mondes à partir du chaos, de ruines. Freyer, écrit Elfriede Üner, glorifie, un peu mythiquement, l'homme d'action.

Le peuple (Volk) est le dépositaire de la virtù

Le personnage de Machiavel, analysé méthodiquement par Freyer, a projeté dans l'histoire des idées cette notion expressionniste/ créatrice de l'action politico-historique. Le concept machiavelien de virtù, estime Freyer, ne désigne nullement une "vertu morale statique" mais représente la force, la puissance de créer un ordre politique et le maintenir. Virtù recèle dès lors une qualité "processuelle", écrit Elfriede Üner. Par le biais de Machiavel, Freyer introduit, dans la science sociologique jusqu'alors "objective" et statique à la Comte, un ferment de nietzschéisme, dans le sens où Nietzsche voyait l'existence humaine comme un imperfectum qui ne pouvait jamais être "parfait" mais qu'il fallait sans cesse façonner et travailler.

Le "peuple", dans la vision freyerienne du social et du politique, est, grâce à sa mémoire historique, le dépositaire de la virtù, c'est-à-dire de la "force créatrice d'histoire". Le peuple suscite des antagonismes quand les normes juridiques et/ou institutionnelles ne correspondent plus aux défis du temps, aux impératifs de l'heure ou au ni veau atteint par la technologie. Un système "ouvert" implique de laisser au peuple historique toute latitude pour modifier ses institutions.

Le système freyerien est, en dernière instance, plus démocratique que le démocratisme normatif qui, à notre époque, prétend, sur l'ensemble de la planète, être la seule forme de démocratie possible. Quand Freyer parle de « droit à l'action » (cf. supra), corollaire d'un « devoir éthique d'action », il réserve au peuple un droit d'intervention sur la trame du devenir, un droit à façonner son destin. En ce sens, il précise la vision machiavelienne du peuple dépositaire de la virtù, oblitérée, en cas de tyrannie, par l'arbitraire du tyran individuel ou oligarchique.

Relire Freyer

Relire Freyer, contemporain de Schmitt, nous permet de déployer une critique du normativisme juridique, au nom de l'imbrication des peuples dans l'histoire et du décisionnisme. L'État de droit, c'est finalement un État qui se laisse réguler par la virtù enfouie dans l'âme collective du peuple et non un État qui voue un culte figé à quelques normes abstraites qui finissent toujours par s'avérer désuètes.

Et cette volonté freyerienne de s'imbriquer totalement dans le réel pour échapper aux mondes stérilisés des réductionnismes matérialistes, économistes et caricaturalement normatifs que nous lèguent les marxismes et libéralismes vulgaires, ne pourrait-on pas la lire parallèlement à Péguy ou aux génies de l'école espagnole : Unamuno avec sa dialectique du cœur, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset ?

► Robert STEUCKERS, Vouloir n°37/39, 1987.

1) Hans FREYER, Machiavelli (mit einem Nachwort von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Weinheim, IX/133 p.

2) Hans FREYER, Preussentum und Aufklärung und andere Studien zu Ethik und Politik (herausgegeben und kommentiert von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Welnheim, 222 p.

¤ Compléments bibliographiques :

- Les Fondements du monde moderne - Théorie du temps présent, H. Freyer, Payot, coll. Bibliothèque scientifique, 1965.

- « Romantisme et conservatisme. Revendication et rejet d'une tradition dans la pensée politique de Thomas Mann et Hans Freyer », C. Roques, in : Les romantismes politiques en Europe, dir. G. Raulet, MSH, avril 2009.

- « Die umstrittene Romantik. Carl Schmitt, Karl Mannheim, Hans Freyer und die "politische Romantik" », C. Roques, in : M. Gangl/ G. Raulet (dir.), Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengelage, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt/M., Peter Lang Verlag 2007 [= Schriftenreihe zur Politischen Kultur der Weimarer Republik, Bd. 10]. [cf. sur ce thème : Les formes du romantisme politique]

- Nationalité et Modernité, D. Jacques, Boréal, Montréal, 1998, 270 p.

- The Other God that Failed : Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism, J. Z. Muller, Princeton Univ. Press, 1987. Cf. [pt] Reinterpretar Hans Freyer.

- « The Sociological Theories of Hans Freyer : Sociology as a Nationalistic Program of Social Action », Ernest Manheim in : An Introduction to the History of Sociology, H. E. Barnes (éd.), Chicago Univ. Press, 1948.

¤ Citation :

- « Il faut une volonté politique pour avoir une perception sociologique ».

¤ Liens :

- « La sociologie historique en Allemagne et aux États-Unis : un transfert manqué », G. Steinmetz [ref.]

- « De Tönnies à Weber : sur l'existence d'un "courant allemand" en sociologie », S. Breuer

- Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, H. Freyer (1921)

¤ Évocations diverses :

1) LE CARACTÈRE INHUMAIN DU CAPITALISME : Mais comment se présente plus précisément le capitalisme moderne comme système d’action? Un grand sociologue humaniste du XXe siècle, Hans Freyer, peut nous aider à répondre. Dans son livre Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie de l’époque actuelle, 1956), il parle des "systèmes secondaires" comme de produits spécifiques du monde industrialisé moderne et en analyse la structure avec précision. Les systèmes secondaires sont caractérisés par le fait qu’ils développent des processus d’action qui ne se rattachent pas à des organisations préexistantes, mais se basent sur quelques principes fonctionnels, par lesquels ils sont construits et dont ils tirent leur rationalité. Ces processus d’action intègrent l’homme non comme personne dans son intégralité, mais seulement avec les forces motrices et les fonctions requises par les principes et par leur mise en œuvre. Ce que les personnes sont ou doivent être reste en dehors. Les processus d’action de ce genre se développent et se consolident en un système répandu, caractérisé par sa rationalité fonctionnelle spécifique, qui se superpose à la réalité sociale existante en l’influençant, la changeant et la modelant. Voilà la clé qui permet d’analyser le capitalisme comme système d’action. (S. Magister)

2) En ce qui concerne la tradition sociologique allemande, qui est marquée par l'influence de nombreuses conceptions philosophiques (notamment celles du système de Hegel), elle subit en particulier l'influence néfaste de la distinction opérée par Wilhelm Dilthey (1833-1911) entre les systèmes de culture (art, science, religion, morale, droit, économie) et les formes «externes» d'organisation de la culture (communauté, pouvoir, État, Église). Cette dichotomie fut encore aggravée par Hans Freyer (1887-1969) qui distinguait les « contenus objectifs » ou « signification devenue forme », qui sont les « formes objectivisées de l'esprit » dont l'étude relève des « sciences du logos », de leurs « être et devenir réels » qui sont l'objet des « sciences de la réalité ». Le caractère insupportablement artificiel de cette opposition ne saurait être mieux démontré qu'en rappelant que dans cette conception, le langage lui-même est défini comme un « assemblage de mots et de significations, de formes mélodiques et de formations syntaxiques », comme si on pouvait appréhender le langage indépendamment de l'organisation sociale des hommes qui l'emploient. Bien entendu, les langues (Langage) présentent aussi des structures intellectuelles qu'on ne peut expliquer par la sociologie sans tomber dans l'erreur du sociologisme; mais ces structures ne constituent que la moitié du problème. En outre, les entités intellectuelles objectives ne peuvent jamais être opposées au devenir social, mais seulement former avec lui une corrélation fonctionnelle dans des complexes d'action culturelle (A. Silbermann). Dilthey lui-même adoptait à cet égard une position radicalement plus ouverte, aussi bien dans ses explications réelles, opposées à son projet, que dans beaucoup d'autres occasions, comme le prouvent ses tentatives pour établir les fondements psychologiques des sciences humaines et ses tentatives périodiques pour mettre sur pied une éthologie empirique (que l'on pourrait également définir comme une science empirique de la culture). Le danger que recèle cette distinction consiste avant tout dans ce qu'elle ouvre la voie à une sorte de distinction hiérarchique à une culture « supérieure », en quelque sorte proche de l'« esprit », et une culture « inférieure » ; celle-ci se confond facilement avec le concept de « civilisation » (matérielle), ce qui introduit dans toute cette approche du problème une évaluation patente. Il semble préférable de passer de ces conceptions fortement teintées de philosophie à une approche plus réaliste. Après la destruction totale de l'ancienne théorie des aires culturelles par l'ethnologie moderne, la dernière possibilité apparente de séparer certains contenus culturels de leurs rapports fonctionnels avec la société a définitivement disparu. (R. König)

3) La conférence « Normes éthiques et politiques » que Freyer a tenue en mai 1929 devant la Kant-Gesellschaft, souligne encore la primauté de l'État [comme fondement de la vie politique] sur le peuple. « L'État est celui qui rassemble et éveille les forces du peuple au service d'un projet culturel caractéristique ; sa politique est le fer de lance dans lequel le peuple devient historique ». Deux ans plus tard [en pleine crise de la République de Weimar], Freyer voit la signification véritable de la « révolution de droite » dans la résolution avec laquelle elle mobilise le peuple contre l'État. Et trois ans plus tard, il est avéré, pour Freyer, « qu'il existe aussi un véritable esprit du peuple en dehors des frontières politiques de l'État-Nation ». L'esprit du peuple, lit-on alors dans un sens tout à fait national-populiste, « doit être autre chose qu'un contexte fondé sur la politique. Le peuple doit être autre chose qu'un rassemblement d'hommes au sein d'un système étatique » (1934). Les singulières variations qui caractérisent la définition par Freyer du rapport de l'État et du peuple sont bien mises en valeur chez Üner (Soziologie als „geistige Bewegung“. Hans Freyers System der Soziologie und die „Leipziger Schule“, 1992). (S. Breuer)

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 30, années 40, années 50, philosophie, sociologie, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 février 2010

Les visions d'Europe à la base de la "Révolution Conservatrice"

Université d'été de la F.A.C.E. (juillet 1995) - Résumé des interventions

Vendredi 28 juillet 1995 (après-midi)

Les visions d'Europe à la base de la “Révolution Conservatrice”

(Intervention de Robert Steuckers)

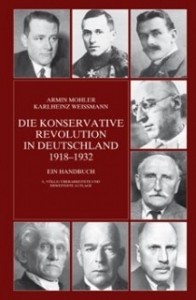

Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.

Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.

La RC consiste en un interprétation nouvelle de l'héritage nationaliste, protestant et hégélien (où la “nation” particulière, en l'occurrence la nation allemande) est l'instrument du Weltgeist); elle est une traduction idéologico-politique des philosophies de la Vie, mâtinée de darwinisme ou de biologisme matérialiste (Haeckel) voire d'une interprétation vitaliste du “mystère de l'incarnation” cher à beaucoup de catholiques populistes et/ou conservateurs; enfin, elle est un espace idéologique où l'on tente de concrétiser la vision nietzschéenne de la volonté de puissance ou la notion bergsonienne d'“élan vital”.

En ce qui concerne les visions d'Europe, la RC a aussi des antécédents. A l'époque des Lumières, les intellectuels européens décrivent l'Europe comme un espace de civilisation, de “bon goût”. Mais un certain pessimisme constate que cette civilisation entre en déclin, qu'elle est inadaptée aux premières manifestations d'industrialisme, que le culte de la raison, qui est son apanage, bat de l'aile et que le modèle français, qui en est le paradigme, vient à être de plus en plus souvent contesté (hostilité à la “gallomanie”, non seulement dans les pays germaniques, mais aussi dans les pays latins).

Herder propose dans ce contexte une vision, une manière de voir (Sehweise), qui met en exergue le sens de l'individualité historique des constructions collectives. Contrairement à Rousseau, qui raisonne en termes d'individus, de nations et d'universalité, et qui juge, péremptoire, que l'Europe est “moralement condamnable”, Herder voit des peuples et des cultures enracinés, dont il faut conserver et entretenir les spécificités. L'Europe qu'il appelle de ses vœux est un concert de peuples différents et enracinés. L'Europe, telle qu'elle existe, n'est pas “moralement condamnable” en soi, mais il faut veiller à ne pas exporter, en dehors d'Europe, une européisme artificiel, basé sur les canons de la gallomanie et du culte figé d'une antiquité greco-romaine ad usum delphini. L'Europe dont rêve Herder n'est pas une société d'Etats-personnes mais doit devenir une communauté de personnalités nationales.

Tel était le débat juste avant que n'éclate la révolution française. Après les tumultes révolutionnaires, Napoléon crée le bloc continental par la force des armes. Ce bloc doit devenir autarcique (Bertrand de Jouvenel écrira dans les années 30 l'ouvrage le plus précis sur la question). Napoléon a à ses côtés des partisans allemands de ce grand dessein continental (Dalberg, Krause, le poète Jean-Paul). Ce bloc doit être dirigé contre l'Angleterre. A Paris, le Comte d'Hauterive décrit ce bloc autarcique comme un “système général”, orchestrée par la France, qui organisera le continent pour qu'il puisse s'opposer efficacement à la “mer”. Dès 1795, le Prussien Theremin, dans un ouvrage écrit en français (Des intérêts des puissances continentales relativement à l'Angleterre), s'insurge contre la politique anglaise de colonisation commerciale de l'Europe et des Indes. Le système libre-échangiste anglais est dès lors un “despotisme maritime” (idée qui sera reprise par l'école des géopolitologues, rassemblée autour de la personne du Général Haushofer). Le Baron von Aretin (1733-1824), revendique une “Europe celtique”, fusion de la romanité française et de la germanité catholique de l'Allemagne du Sud, qui s'opposerait au “borussisme”, à l'“anglicisme” et au “protestantisme” particulariste. Après 1815, les “continentalistes” ne désarment pas: Welcker propose une alliance entre la France et la Prusse pour réorganiser l'Europe; Glave, lui, propose une alliance entre la France et l'Autriche, pour exclure la Russie et l'Empire ottoman du concert européen. Woltmann, dans Der neue Leviathan, propose une Gesamteuropa contre l'universalisme thalassocratique, thèses qui annoncent celles de Carl Schmitt. Bülow suggère l'avènement d'une “monarchie européenne universelle” qui procèdera à la conquête de l'Angleterre et unifiera le continent par le truchement d'un projet culturel, visant à éliminer les petits particularismes pouvant devenir autant de prétextes à des manipulations ou des pressions extérieures.

Parmi les adversaires conservateurs et légitimistes de Napoléon, nous trouvons les partisans d'un équilibre européen, où toutes les nations doivent s'auto-limiter dans la discipline (principe en vigueur dans l'Europe actuelle). Les Républicains nationalistes (Fichte, Jahn) qui se sont opposés à Napoléon parce qu'ils l'accusaient de faire du “néo-monarchisme” veulent un repli sur le cadre national ou sur de vastes confédérations de peuples apparentés par la langue ou par les mœurs. Les partisans de la restauration autour de Metternich plaident pour un bloc européen assez lâche, la Sainte-Alliance de 1815 ou la Pentarchie de 1822. La Restauration veut réorganiser rationnellement l'Europe sur base des acquis de l'Ancien Régime, remis en selle en 1815. Franz von Baader, dans ce contexte, suggère une “Union Religieuse” (qui sera refusée par les catholiques intransigeants), où les trois variantes du christianisme européen (catholicisme, protestantisme, orthodoxie) unifieraient leurs efforts contre les principes laïques de la révolution française. A cette époque, la Russie est considérée comme le bastion ultime de la religion (cf. les textes du Russe Tioutchev, puis ceux de Dostoïevski, notamment le Journal d'un écrivain). Cette russophilie conservatrice et restauratrice explique l'Ostorientierung de la future RC, initiée par Moeller van den Bruck. Le continentaliste russophile le plus cohérent est le diplomate danois Schmidt-Phiseldeck qui plaide, dans un texte largement répandu dans les milieux diplomatiques, pour un eurocentrage des forces de l'Europe, contre les entreprises colonialistes; Schmidt-Phiseldeck veut l'“intégration intérieure”. Il avertit ses contemporains du danger américain et estime que la seule expansion possible est en direction de Byzance, c'est-à-dire que la Pentarchie européenne doit lever un corps expéditionnaire qui envahira l'Empire Ottoman et l'incluera dans le concert européen. Cette volonté d'expansion concertée et paneuropéenne vers le Sud-Est sera reprise en termes pacifiques sous Guillaume II, avec le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad qui suscitera la fameuse “question d'Orient”. Görres, ancien révolutionnaire, voit dans l'Allemagne recatholicisée l'hegemon européen pacifique, contraire diamétral du bellicisme moderne napoléonien. L'Allemagne doit joue ce rôle parce qu'elle est la voisine de presque tous les autres peuples du continent: elle en est donc l'élément fédérateur par destin géographique. L'universalité (c'est-à-dire l'“européanité”) de l'Allemagne vient de l'hétérogénéité de son voisinage, car elle peut intégrer, assimiler et synthétiser mieux et plus que les autres.

Constantin Frantz met en garde ses contemporains contre les fanatismes idéologiques: l'ultramontanisme catholique, le particularisme catholique en Bavière, le national-libéralisme prussien, le capitalisme, etc. Le Reich doit organiser la Mitteleuropa, se doter d'une constitution fédéraliste, conserver et renforcer sa place au sein de l'équilibre pentarchique européen. Mais celui-ci est en danger, à cause de l'extraversion que provoquent les aventures coloniales de l'Angleterre, qui se cherche un destin sur les mers, et de la France, qui s'est embarquée dans une aventure algérienne et africaine. Les Occidentaux provoquent la guerre de Crimée, en prenant le parti d'un Etat qui n'appartient pas à la Pentarchie (la Turquie) contre un Etat qui en est un pilier constitutif (la Russie).

Sous Guillaume II, les plans de réorganisation de la Mitteleuropa, plans tous parfaitement extensibles à l'ensemble de notre sous-continent, se succèdent. La plupart de ces projets évoquent une alliance et une fusion (d'abord économique) entre l'Allemagne forgée par Bismarck et l'Empire austro-hongrois. Dans l'optique des protagonistes, il s'agissait de parfaire une élargissement grand-allemand du Zollverein, en marche depuis le milieu du siècle. Le Français Guillaume de Molinari, “doctrinaire” du libéralisme, envisage une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suisse, dans un article qui connaîtra un grand retentissement dans les milieux industriels et diplomatiques: «Union douanière de l'Europe centrale» (in: Journal des économistes, V, 4, 1879, pp. 309-318). Paul de Lagarde, l'orientaliste aux origines intellectuelles du mouvement pangermaniste (Alldeutscher Verband) et, pour certains, du national-socialisme, la “Mitteleuropa” devait se limiter aux espaces germaniques et s'organiser comme un bloc contre la Russie. Paul de Lagarde est ainsi le premier homme de droite, élaborant des projets européens, qui est russophobe et non pas russophile. La russophobie étant une tradition de gauche au XIXième siècle. La tradition pangermaniste/pré-nationale-socialiste est donc russophobe et la RC, initiée par Moeller van den Bruck, reste russophile, en dépit de l'avènement du bolchevisme. Telle est la grande différence entre les deux mouvements. En 1895, l'industriel et économiste autrichien Alexander von Peez exhorte les Européens à prendre conscience des dangers du panaméricainisme, incarné par les actions de la Navy League de l'Amiral Mahan. Pour von Peez, l'Europe doit se constituer en un bloc pour s'opposer à la Panamérique, sinon tous les peuples de la Terre risquent de périr sous les effets de l'“américanisation universelle”. Plus tard, ce type d'argumentation sera repris par Adolf Hallfeld, Giselher Wirsing et Haushofer (dans sa dénonciation de la “politique de l'anaconda”).

Les libéraux de gauche Ernst Jäckh et Paul Rohrbach restent russophobes, parce que c'est la tradition dans le milieu politico-idéologique dont ils sont issus, mais suggèrent une alliance ottomane et militent en faveur du chemin de fer Berlin-Bagdad. En fait, ils reprennent l'idée d'un contrôle européen (ou simplement allemand) de l'Anatolie, de la Mésopotamie et de la Palestine que l'on trouvait jadis chez Schmidt-Phiseldeck. Mais ce contrôle s'effectuera dans la paix, par la coopération économique et l'aide au développement et non pas par une conquête violente et un peuplement de ces régions par le trop-plein démographique russe. L'alliance entre les Empires européens et la Sublime Porte sera une alliance entre égaux, sans discrimination religieuse. Paradoxalement, ce faisceau d'idées généreuses, annonciatrices du tiers-mondisme désintéressé, hérisse les Britanniques, déjà agacés par l'accroissement en puissance de la flotte allemande, créée non pas pour s'opposer à l'Angleterre mais pour faire pièce à la Navy League américaine. Ce n'est donc pas le pangermanisme, dénoncé effectivement dans les propagandes anglaise et française, qui est le véritable prétexte de la première guerre mondiale. Les discours nationalistes et racialistes des pangermanistes ne choquaient pas fondamentalement les Anglais, qui en tenaient d'aussi radicaux et d'aussi vexants pour les peuples colonisés, mais cette volonté de coopération entre Européens et Ottomans en vue de réorganiser harmonieusement les zones les plus turbulentes de la planète.

Robert Steuckers n'a pu, en deux heures et demie, que nous donner une fraction infime de ce grand travail sur l'Europe. A la suite des thématiques et des figures analysées, son texte écrit compte une analyse de la situation sous Weimar, les pourparlers entre Briand et Stresemann, la vision européenne des conservateurs catholiques et de Hugo von Hoffmannstahl, la logique paneuropéenne dans l'école de haushofer et plus particulièrement chez Karl C. von Loesch, les idées de Ludwig Reichhold, celles du Prince Karl Anton Rohan (ami d'Evola), du grand sociologue Eugen Rosenstock-Huessy, de l'esthète Rudolf Pannwitz, de Leopold Ziegler, la diplomatie classique de Staline pendant la seconde guerre mondiale (qui explique la russophilie d'une bonne part de la droite allemande, conservatrice ou nationaliste). Le texte paraîtra in extenso sous forme de livre.

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, europe, affaires européennes, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 février 2010

De Arbeider: Heerschappij en gestalte

Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010

Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010Ernst Jünger beschrijft in dit visionaire boek de toekomst en de heersende rol van de arbeider.

De kostprijs bedraagt 39,95 € verzending inbegrepen!

00:13 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, années 20, années 30, allemagne, weimar, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 février 2010

Neue Formen der Weltpolitik

Neue Formen der Weltpolitik

Neue Formen der Weltpolitik

machen.

Oswald Spengler, Aus einem Vortrage "Neue Formen der Weltpolitik", gehalten am 28. April 1924 im Überseeclub zu Hamburg.

http://www.ueberseeclub.de/vortrag/v...1924-04-28.pdf

00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, années 20, weimar, oswald spengler, révolution conservatrice, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ondergang van het Avondland - Het decadentiebegrip bij Spengler en Evola

ONDERGANG VAN HET AVONDLAND

HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA

door Peter LOGGHE

Ex: http://www.peterlogghe.be/

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

Decadentie, verval van beschaving, het houdt de mensheid – en in elk geval het bewuste, het denkende deel ervan – al eeuwen in de ban. Het klinkt banaal, maar net als mensen hebben culturen, beschavingen geen eeuwigheidsduur en voelt iedereen bijna met de elleboog aan wanneer wij ons in een opgaande fase of in een neergaande fase van onze beschaving bevinden. Decadentie is een niet eenduidig te vatten fenomeen, er werden ganse boekenkasten over volgeschreven : niet alleen zijn er verschillende vormen van decadentie en verval, economisch, cultureel, demografisch, militair en tenslotte politiek, maar de verschillende vormen kunnen elkaar versterken of de invloed van deze of gene vorm afzwakken. Twee vragen houden geïnteresseerden bezig :

- Hoe ontstaat decadentie ? Wat is decadentie en waardoor ontstaat ze ?

- Zijn er wetmatigheden werkzaam ? Verloopt decadentie overal en altijd volgens een bepaald stramien en kunnen we m.a.w. het verloop, de uitkomst van de decadentie voorspellen ? Kunnen wij het proces positief beïnvloeden ?

1. OVER DE ACTUALITEIT VAN HET DENKEN OVER DECADENTIE

Niet alleen historici, cultuurfilosofen en sociologen hadden en hebben oog voor deze vragen, Evola, Spengler en Nietzsche zijn namen die in dit verband automatisch in het oog springen, maar ook natuurwetenschappers als Konrad Lorenz of prof. Eibl-Eibesfeldt laten zich in dit verband niet onbetuigd. Zo noteerde Karl Heinz Weissmann in TeKoS 113 : “Lorenz liet zich niet afschrikken en duidde de eigenlijke ondermijning van elk organisme aan als “decadentie”. Onder decadentie verstond hij als bioloog het “verstoren van de totaliteit van het systeem” (…) “ (1). Maar wij kunnen nog een stap verder zetten. Ook het fenomenale boek van J. J. Tolkien, In de Ban van de Ring – met de meesterlijke verfilming – kan zonder enig probleem in de literatuur over decadentie worden ondergebracht. Dreiging van buiten (Sauron !) wordt gecombineerd met interne zwakte (Theoden in Rohan, tot hij door Gandalf wordt geholpen, en Denethor in Gondor).

Over decadentie is eigenlijk in veel culturen nagedacht, de meeste traditionele maatschappijen hadden er zelfs mythes over – we komen er nog op terug. De eerste moderne denker over decadentie, meent althans Gerd Klaus Kaltenbrunner (2), was Niccolo Machiavelli (gestorven in 1527). Hij noemt hem zelfs een groot theoreticus van de decadentie. Machiavelli studeerde vlijtig op de antieke geschiedenisschrijvers en als diplomaat en politicus in het politiek zeer woelige en verdeelde Italië – de periode van De Medicis - deed hij ervaringen op, die hij combineerde met de conclusies die hij uit zijn studies trok. Hij ontwikkelde een theorie over de oorzaken van het politieke verval en de voorwaarden voor politieke grootheid, vernieuwing en regeneratie, heropstanding zeg maar. Hij droeg zijn Discorsi op aan die jongeren van zijn tijd die het verval afwezen en een nieuwe virtu voorbereidden. De necessità, waarover Machiavelli het heeft, staat los van elk determinisme en daarom kan Niccolo Machiavelli eigenlijk in geen enkel opzicht worden beschouwd als een pessimist. Want het is steeds mogelijk – houdt Machiavelli ons voor – met scheppingskracht het verval tegen te houden. En die kringen die het algemeen belang kunnen terugbrengen tot haar kern, houden ook het welzijn van de gemeenschap het best in stand. Die staten, die institutionele voorzorgsmaatregelen tot zelf-vernieuwing afwijzen, schrijft Machiavelli, zijn het best toegerust en hebben veruit de beste toekomstperspectieven, want het middel om zich te hernieuwen, bestaat erin terug te keren tot de eigen oorsprong. Want alle begin moet iets goeds hebben ! Het moet dus mogelijk zijn, schrijft een historicus-filosoof in de 16e eeuw, om met oorspronkelijke inzichten vanuit dit begin opnieuw te starten.

Op zich een optimistische ingesteldheid, misschien kenmerkend voor de renaissance-mens van de late Middeleeuwen. Latere cultuurfilosofen zullen opnieuw aanknopen bij de cyclische theorieën, en ipso facto het geheel eerder pessimistisch inkleuren.

Is er iets actueler te vinden dan het fenomeen decadentie ? Is er een prangender vraag dan : houdt Europa het vol ? Worden wij niet onder de voet gelopen ? Hoe een economie draaiende houden met een demografische ontwikkeling zoals in gans Europa ?

De laatste decennia toonden ons een eigenaardige revival – een eigenaardig woord in dit verband – van het nadenken over decadentie. Een nieuwe oogst aan filosofen en theorieën over ondergang. Er was niet alleen Fukuyama - het einde van de geschiedenis, u weet wel – of Samuel Huntington met Botsende beschavingen (3), wij moeten het niet eens meer zo ver zoeken om de relevantie en de toepasbaarheid van het begrip decacentie en de cultuurtheorieën vast te stellen. Concreet : het opiniestuk van filosoof Paul Cliteur in De Standaard van 14 en 15 februari 2004, met als titel Het decadentie cultuurrelativisme. Het artikel mag gekoppeld aan het recente boek van dezelfde Paul Cliteur, Tegen de decadentie (4). Zonder de stellingen van de heer Cliteur aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, wil ik er gewoon even op wijzen dat de filosoof een rechte lijn trekt tussen het antieke Griekenland en Europa. Hij legt ons de volgende redenering voor : Een beschaving, die open staat voor àlle tradities, die alle waarden de moeite waard vindt, is decadent, is een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft, is voorbestemd om ten onder te gaan.

Wij blijven rond de centrale vraag draaien : wat is decadentie ? Is ze onvermijdelijk ? En is het stellen van de vraag of onze beschaving decadent is geworden, niet onmiddellijk het beste bewijs dat wij inderdaad decadent zijn ?

Toevallig een artikel in Junge Freiheit voor ogen, Die heroische Existenz im Geistigen (5).

Daarin stelt de reeds geciteerde Weissmann de filosoof-socioloog Arnold Gehlen (1904-1976) aan het publiek voor, de man die zich vooral bezighield met het bestuderen en het koel analyseren van “het verval”. Wanneer begint het proces van verval in een gebouw, dat mensen hebben opgetrokken en dat ze in een relatief korte tijdspanne zien ontbinden ? Gehlen is dé anti-romanticus, en wie probeert zijn conservatisme te verklaren vanuit een nostalgische blik op het Wilhelminische Duitsland bijvoorbeeld, wens ik veel geluk toe. Arnold Gehlen verwierp het streven naar voormoderne toestanden, dit leek hem totaal nutteloos en zinloos, zonder doel. De fase van de sociale ordening zijn we endgültig voorbij, schrijft de Duitse auteur kort na de Tweede Wereldoorlog, die tijden komen niet meer terug. Wij bevinden ons in het tijdperk van Mensch und Technik, culturele vormen verstenen, grote geestelijke opwellingen zijn niet meer te verwachten. Pessimisme pur sang ? Later zou Gehlen hier en daar wel correcties aanbrengen en zou hij proberen de mens weer iets centraler te zetten en opnieuw het statuut van “natuurlijk wezen” meegeven. Maar hij bleef een pessimist. Hij ziet uiteindelijk maar twee mogelijke houdingen : ofwel, wat hij omschreef als de nihilistische houding, het grote Opgeven, het meedrijven met de stroom, “het zal mijn tijd wel doen” – ofwel de heroïsche houding, bereid zijn dat oorspronkelijke, dat aparte te realiseren, maar in het besef dat de wereld waarschijnlijk toch verloren is.

Even terugkomen op Paul Cliteur, die de superioriteit van de Westerse moderne wereld dik in de verf zet. De betreurde Julien Freund, Frans socioloog, had het in zijn bijdrage voor één van de dossiers “H” van de uitgeverij L’Age d’Homme (6) over de decadentietheorie van J. Evola. En in tegenstelling tot diegenen die de superioriteit van de moderne wereld poneren, beklemtoonde de Italiaanse filosoof juist “de decadente natuur van dezelfde moderne wereld”, wat ook betekent dat ze gedoemd is om te verdwijnen.

Deze inleiding besluiten ? Het fenomeen decadentie heeft zowat iedereen beziggehouden, wetenschappers van alle slag en soort, politieke denkers, filosofen, schrijvers van alle politieke gezindten en overtuigingen. Elkeen probeerde het begrip in te passen in het eigen denk- en waardensysteem. Zelfs marxisten als Lukacs – het marxisme is toch eerder een liniair gerichte filosofie ? – vonden het thema zo interessant dat ze erover publiceerden. Maar decadentie is een thema bij uitstek van rechts, van het conservatieve kamp. Anderen leggen het conservatieve kamp graag een verkrampte houding t.o.v. decadentie in de mond. Maar : “Lorenz hield het decadentieproces echter niet voor onvermijdelijk. En rechts neigt er slechts uitzonderlijk naar om de idee van een involutie aan te houden, de idee dus van een onvermijdelijke neergang, hoe sceptisch hij voor de rest ook staat tegenover het begrip “vooruitgang”. Normaal gezien vindt men (in het conservatieve kamp) voorstanders van de idee van een wisselend spel van opgang en verval, van een alternerend proces, waarin decadentie en hergeboorte elkaar opvolgen.” (7)

Het kan wellicht nuttig zijn de twee belangrijkste epigonen van het conservatief denken over decadentie, tevens de filosofen met de meest uitgesproken – én tegelijk de meest omstreden - mening hierover, aan u voor te stellen. Het is de bedoeling van deze bijdrage om de aandacht te richten op het begrip decadentie bij de Duitse filosoof Oswald Spengler, auteur van het veel geciteerde maar minder gelezen Untergang des Abendlandes (8) verschenen in 1923, en bij Julius Evola, de Italiaanse filosoof en auteur van o.a. Rivolta contro il mondo moderno (9), verschenen in 1934.

2. OSWALD SPENGLER – met Duitse Gründlichkeit

Belangrijkste werken van Oswald Spengler :

1918 Untergang des Abenlandes, Band I

1920 Preussentum und Sozialismus

1921 Pessimismus

1922-1923 Untergang des Abendlandes, Band I + II

1924 Neubau des deutschen Reiches

1924 Politische Pflichten der deutschen Jugend

1931 Der Mensch und die Technik

1932 Politische Schriften

1933 Jahre der Entscheidung

Postume uitgave bezorgd door Hildegard Kornhardt

1937 Reden und Aufsätzen

1941 Gedanken

Postume uitgaven bezorgd door Anton Mirko Koktanek

1963 Briefe 1913-1936

1965 Urfragen

1966 Frühzeit der Weltgeschichte

.

Op het leven zelf van Oswald Spengler gaan wij niet uitgebreid in, maar geïnteresseerde lezers willen wij graag doorverwijzen naar de studie van Frits Boterman (10). Een zo uitgebreide en goed gedocumenteerde studie dat wij in de loop van deze bijdrage nog graag wat zullen verwijzen naar de bevindingen van de heer Boterman.

Oswald Spengler werd geboren in 1880 en stierf in 1936, drie jaar na de machtsovername door Hitler, en drie jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Boterman beschrijft Spengler als een man die zowel thuis hoort in de 19e eeuw – romantisch, visionair en met een zwak voor metafysici – als in de 20e eeuw – met zijn nuchterheid, diagnosticerend, futurologisch, en een groot zwak voor techniek. Hij erfde van zijn moeder de gevoelige geest, zijn sterk geworteld pessimisme en een bepaald künstlerisches aanvoelen. Spengler zelf zag zich graag als een dromer, een dichter en een visionair. Hij wilde de geschiedenis niet wetenschappelijk aanpakken, omdat de geschiedenis daarmee te kort zou worden gedaan. Neen : “Geschichte wissenschaftlich behandeln zu wollen, ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchvolles. Natur soll man wissenschaftlich behandeln, über Geschichte soll man dichten” (11). Maar Boterman ziet tegelijkertijd de gladschedelige beursmakelaar, met harde ogen, totaal illusieloos, vol cynisme, het gezicht van de andere Spengler, die tot politieke daden bereid was, die Mussolini vereerde, en de Weimardemocratie verafschuwde. Hij zag in de autoritaire staat de voorbode van een nieuw, imperiaal caesarisme, misschien één van de laatste overlevingsfases van de Avondlandse beschaving.

Het geschiedenisbeeld van Oswald Spengler

In wezen is Oswald Spengler dus een introvert, gevoelig persoon, een kunstenaar, een romantische estheet. En reeds zeer vroeg kwam hij tot de bevinding dat de lijnvormige of dialectische vooruitgangsidee op een leugen berustte, berustte op wishfull thinking eerder dan op de realiteit. Spengler hield het bij het bestaan van een aantal soevereine culturen, waarvan elk apart haar eigen leven, wil, voelen en lotsbestemming had. En deze culturen, die met de kracht van de oerwereld in een bepaald gebied ontstaan, zijn eigenlijk het best te vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. Dit biologisme, dat ook in andere wetenschapstakken zijn invloed liet gelden, werd tevens één van de aanvalspunten van tegenstanders van Spengler : waarom zouden culturen, die niets plantaardigs hebben, een ontwikkeling doormaken als planten ?

Spengler onderscheidde 8 culturen – organismen :

De Egyptische (met inbegrip van de Kretenzische en de Minoïsche)

De Babylonische cultuur

De Indische cultuur

De Chinese cultuur

De Grieks-Romeinse cultuur

De Arabische cultuur

De Oud-Amerikaanse, Mexicaanse cultuur

De Avondlandse cultuur

In het Rusland van Dostojevski’s figuren zal Spengler de kern zien van een nieuwe cultuur, in zoverre Rusland erin slaagt zich te ontdoen van het uit het Westen geïmporteerde marxisme.

Elke cultuur, meent Oswald Spengler, is een in zich gesloten gansheid, een vensterloze monade, waarin alle niveau’s morfologisch samenhangen. Boterman schrijft dat ze de uitdrukking is van een onvervangbare ziel, die elke cultuur belichaamt. Zelfs de meest prozaïsche uitdrukkingen, instellingen, etc., hebben ook steeds een symbolische waarde. Ze zijn de getuigen, samen met de mythes, de religies, kunst en filosofie, van een supra-individueel levensgevoel, een fundamentele houding ook t.o.v. tijd en ruimte, verleden en toekomst. Binnen de Avondlandse cultuur hebben luidsprekers, een cheque, de dubbele boekhouding geen geringere symbolische waarde dan de gotische dom, het contrapunt in de muziek.

De cultuur van Griekenland en Rome omschrijft de auteur als apollinisch : ze is gericht op het heden, is a-historisch, en valt voor het genie van de plastiek (beeldhouwwerk bvb.), ze is somatisch. De Arabische cultuur, waar Spengler ook de Perzische, de vroegchristelijke en de Byzantijnse wereld toe rekent, krijgt het etiket magisch mee : haar oersymbool is de grot, en in de centrale koepelbouw vindt het grotgevoel haar hoogste uitdrukking, net als in de apocalystiek en de alchemie, en de goudgrond van de Byzantijnse mozaïeken. De oud-Egyptische cultuur is “een incarnatie van de zorg”, en die grondhouding vindt men terug in de bewateringsaanleg, de beambtenhiërarchie en de mummiecultus, het hiëroglyfenschrift, en de keuze voor basalt en graniet voor de beeldhouwwerken. De auteur omschrijft de Avondlandse cultuur als faustisch. Ook deze cultuur, waarvan het grondsymbool de ruimte is – let op de gotische dom, in de hoogte gebouwd, fuga’s van Bach, de moderne techniek – is ondertussen aan haar verval begonnen, bevindt zich in de fase van de beschaving, de laatste fase van elke cultuurcyclus. Elke cultuurcyclus omvat ongeveer een periode van duizend jaar.

Kritiek kreeg Oswald Spengler met emmers over zich: de marxistische theoreticus George Lukàcs had het in zijn boek Die Zerstörung der Vernunft over het dilettantisme van Spengler, de cynische openheid, absurditeiten en mystiek van de auteur. Thomas Mann, de liberale rationalist Theodor Geiger (“één van de ergste boeken van onze eeuw”), iedereen had wel iets over de theorieën in Untergang des Abendlandes te zeggen (12). Gerd-Klaus Kaltenbrunner schat de situatie juister in als hij vermeldt dat zoveel schuim op de mond van critici meestal een teken is van de armoede van de tegenargumenten. En een figuur als Theodor Adorno vindt dat Oswald Spengler zijn tegenstander nog steeds niet heeft gevonden.

Frits Boterman past het geheel goed samen : Untergang des Abendlandes was het meest gelezen geschiedenisfilosofisch werk van de Republiek van Weimar, en zijn auteur heeft de 20e eeuw heel duidelijk mee bepaald (13).

Welke kenmerken zijn er Boterman nu bijgebleven als zeer belangrijk ? Wij sommen ze even op :

Spengler heeft de bedoeling met zijn Untergang de diagnose van de cultuurcrisis te stellen en tegelijkertijd een prognose over de ondergang van faustische cultuur. Aan de hand van de zgn. morfologische methode probeerde de Duitse filosoof culturen met elkaar te vergelijken en de crisis van de westerse cultuur in zijn laatste fase, die van beschaving, te beschrijven. Boterman stelt dat Spengler de bedoeling had niet louter de populaire cultuurgeschiedenis te schrijven maar hij wilde doordringen tot een diepere laag van de historische werkelijkheid, de fundamentele vragen des levens aansnijden, en de metafysische kern van het leven vatten (leven, tijd, lot). Boterman noemt dit de metafysische laag in het werk van Oswald Spengler, hij was op zoek naar de “metaphysische Struktur der historischen Menschheit” (14), hij wilde op een intuïtieve manier doordringen tot een diepere laag van de werkelijkheid en de “onzichtbare” patronen van de geschiedenis blootleggen. Spengler verweet anderen dat ze zich te weinig met metafysica bezighielden, en zal door Julius Evola hetzelfde verwijt krijgen toegespeeld !

Het cultuurcyclisch systeem. Naast de metafysische kern van het leven is er het leven zelf, de ontwikkeling ervan, het biologische leven van de cultuur als een organisme. Culturen zijn organismen die te vergelijken zijn met dieren of planten. Hiermee maakt hij ook de evolutie van cultuur naar beschaving duidelijk. Dit is de tweede laag, de cultuurmorfologisch-cultuurcyclische laag

Er is de derde laag: het geheel van de politieke consequenties die Oswald Spengler uit zijn cultuurfilosofie trok. Vooral in het tweede deel van zijn Untergang worden zijn politieke ideeën verder ontwikkeld. Ze werden ook op een later moment aangebracht dan de vorige twee niveau’s. De drie niveau’s bevatten een hoge samenhang en de uitspraak van Tracy B. Strong, aangehaald door Frits Boterman, vat het geheel goed samen : “Paradoxaal genoeg is hij zowel een onbuigzaam reactionair als ook een mysticus” (15). Wat Spengler op politiek vlak nastreefde, was Duitsland een nieuwe zonnereligie geven, en een wereldrijk. Vergeten we de tijdsomstandigheden niet : het eerste deel van Untergang des Abendlandes was grotendeels reeds in 1913 geschreven en werd gepubliceerd in 1918. Het tweede deel, met de focus op de politieke gevolgtrekkingen van een en ander, pas in 1922-1923.

Spenglers ergste vijand, Heinrich Rickert, verweet hem zijn modern biologisme. En van dat biologisme een verband leggen naar Nietzsche is heel eenvoudig, want ook de filosoof met de hamer is schatplichtig aan dit biologisme, dat leert dat zijn niet alleen betekent dat het zijnde moet worden behouden, maar zich moet vermeerderen, vergroten, aan uitbreiding doen. De Wille zur Macht. De cultuurmorfologie van Spengler wordt door Rickert op een hoopje geworpen met Nietzsche.

Nu kan de invloed van Friedrich Nietzsche op de auteur van Untergang moeilijk worden overschat, maar het zou een fout zijn niet te wijzen op de invloed van de filosoof Danilevski en van de historici E. Meyer en Friedrich Schiller.

Oswald Spengler sprak zich meermaals uit tegen absolute waarheden en eeuwige waarden, wat in zijn cultuurfilosofie regelmatig terug komt. Er is géén universele geschiedenis van de mensheid en elke moraal is cultureel bepaald. Ook Spengler is iemand die zich verzet tegen een eurocentrische benadering van de mensheid, zonder daarom ook maar even te vervallen in de in bepaalde milieus zo mondain staande “weg-met-ons”- mentaliteit. Spengler laat echter ook aan duidelijkheid niets over : het Westen gaat onvermijdelijk ten onder, de vrijheid van de mens is uiterst beperkt, en elke filosofie was en is tijdsgebonden, dus relativistisch en perspectivistisch. Hij legde als cultuurcriticus bloot wat er aan cultuurwaarde, religie, bezieling en geestelijke vitaliteit was verdwenen. In tegenstelling tot Nietzsche geloofde de auteur van Der Untergang niet meer in regeneratie van cultuur : Nietzsche heeft als geen ander – vandaar zijn invloed op zovelen, ook nu nog – de culturele symptomen van zijn tijd geanalyseerd en geïnterpreteerd als tekenen van verval en achteruitgang. Hij merkt overal de tekens van vermoeidheid, van uitputting en decadentie. En waar een figuur als Thomas Mann blijft steken in zijn Bildungsbürgertum, is Friedrich Nietzsche een stuk verder gegaan en kan men in zijn Uebermensch het Nietzscheaans genezingsproces zien. De therapie van Nietzsche is heel radicaal en superindividueel : enkelingen zullen de therapie van Nietzsche wel kunnen volgen – en genezen ? – maar daar heeft een ganse cultuur of natie niet veel aan, natuurlijk. Mann schreef over Nietzsche de volgende waarderende woorden : “..als vielmehr der unvergleichlich grösste und erfahrenste Psycholog der Dekadenz” (16). Alleen de Uebermensch kan de decadentie overwinnen. Decadentie bij Friedrich Nietzsche is veel minder een mechanisch, een automatisch proces dan bij Spengler. Decadentie ontstond – althans volgens Nietzsche – op het moment dat duidelijk werd dat God dood was en dat de mens in zichzelf de zin van het leven moest vinden. Wie kan zich met deze waarheid staande houden ? Alleen de Uebermensch, de mens die brug is geworden, en die gedreven is door de gedachte van de eeuwige wederkeer en door de wil tot macht is bezield.

Ze zijn beiden decadentie-filosofen, Nietzsche en Spengler, maar hun visie op het ontstaan en de uitrol van de decadentie is erg verschillend, dus ook de “oplossingen”. Maar ook gelijkenissen springen in het oog. Zo stelde Nietzsche vast dat de decadentie in de Griekse wereld – het ijkpunt voor Nietzsche en zovele andere 19e en 20e eeuwse denkers – dan is gestart op het moment dat de cultuur geïntellectualiseerd werd. Dit gebeurde door een figuur als Socrates die alles in vraag begon te stellen en die het weten tot grootste deugd verhief (17).

Ook Spengler zag een en ander analoog gebeuren, en zal hieraan het begrip Zivilisation verbinden. Maar waar Spengler deze versteende cultuur onvermijdelijk op haar einde zag toestappen, ontwaarde Nietzsche wel degelijk ontsnappingswegen. Lebensbejahung, Wille zur Macht, hetgeen wij hierboven reeds opsomden. Maar in de Griekse cultuur gebeurde juist het tegenovergestelde : reeds verzwakt door de socratische levenshouding wordt ze volledig vernietigd door de overwinning van de christelijke moraal.

Maar Spengler nam veel over van Nietzsche, zoveel is duidelijk : hij geloofde sterk in diens Umwertung aller Werte, de antithese cultuur-beschaving is zonder Nietzsche niet te begrijpen. Spengler voltooide de Nietzscheaanse boodschap en gaf er een metapolitieke en politieke inhoud aan. Hij heeft Nietzsche misbruikt, zullen anderen zeggen. Voor Spengler was de figuur van de Uebermensch een echt Luftgebilde, Spengler geloofde niet in de verbetering van de menselijke natuur en deelde de ondergang in bij de onvermijdelijkheden. Hij zag Nietzsche als de laatste romanticus. Politiek gezien brak de periode aan voor de nieuwe Caesars, niet voor een nieuwe Goethe. Nietzsche daarentegen was geen politiek denker, hij was op zoek naar individuele waarheden en oplossingen, terwijl Oswald Spengler geloofde in collectiviteiten, waaraan de mens is overgeleverd (18). Omdat de cultuur in de visie van de ondergangsfilosoof Spengler niet meer te regenereren was, moest zijn cultuurfilosofie in dienst staan van de harde politiek van het Duits imperialisme en zijn nieuwe Caesars – de laatste fase van de Zivilisationsperiode. De laatste doet dus het licht uit.

De levensfilosofie van Oswald Spengler

De Duitse cultuurfilosoof was duidelijk een man van de moderne wereld, hij gebruikte heel wat moderne begrippen en had heel wat te danken aan Nietzsche. Frits Boterman wees hier in zijn biografie op. Toch merkt dezelfde auteur op dat Spengler zich ook verzette tegen de rationalistische en natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie van zijn tijd. Op die manier sloot de Duitser zich aan bij de filosofische stroming van de Lebensphilosophie, een verzameling van - zowel naar methodiek als naar afbakening van interessegebied – antirationalisten (19). De heer Boterman stelt vast dat – hoewel we het ons nog moeilijk kunnen voorstellen – het Leben hét centrale thema was in de Duitse filosofie tussen 1880 en 1930. De Lebensphilosophie legde de nadruk op het intuïtieve, irrationele en gevoelsmatige van het leven, en was gericht tegen het natuurwetenschappelijk positivisme. Spengler kwam dus met zijn cultuurfilosofie niet zomaar uit de lucht vallen in Duitsland. Zijn zoektocht naar de “achterliggende” waarheid lag in dezelfde lijn als Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Freud en Sorel. De invloed van deze levensfilosofische school reikte ver, buiten Duitsland en in geheel Europa.

Frits Boterman onderneemt een meer dan verdienstelijke poging om de algemene lijnen van de Lebensphilosophie samen te vatten; wij geven de grote lijnen (20) :

De levensfilosofie gaat er in het algemeen van uit dat er geen transcendente realiteit bestaat, behalve het bestaan zelf. Het vertrekpunt is de Diesseitigkeit (het leven op aarde).

T.o.v. het primaat van het rationeel positivistisch denken stelden de levensfilosofen het primaat van het gevoel, de beleving, de intuïtie (de Tiefenerlebnis van Oswald Spengler). Belangrijk zijn dus de emotionele momenten die de mens zijn plaats in de totaliteit van het leven doen beleven.

Spengler moet worden gesitueerd in de brede stroom van deze Lebensphilosophie. Merkwaardig is wel dat hij hier niet helemaal in past : immers, Frits Boterman merkt op dat, hoewel de Duitser de natuurwetenschappelijke werkelijkheidsconceptie bestreed, hij haar bestaansrecht helemaal niet betwistte.

In bijlage, de drie vergelijkende tafels uit Der Untergang des Abendlandes, waarin Oswald Spengler steeds op een analoge manier enkele culturen naast elkaar zet.

Op het vlak van de filosofie en de geesteswetenschappen zette hij in deze vergelijking de volgende culturen naast elkaar : de Indische, de Antieke, de Arabische en tenslotte de Avondlandse cultuur.

In de 2e vergelijking – op het vlak van kunst : de Egyptische, de Antieke, de Arabische en de Avondlandse

En tenslotte op het vlak van de politiek : de Egyptische, de Antieke, de Chinese en de Avondlandse

De vergelijkende tabellen worden in de oorspronkelijke, Duitse taal gebracht, een Nederlandse vertaling heb ik immers niet gevonden.

3. JULIUS EVOLA – met Romeinse virtù

Belangrijkste werken van Julius Evola :

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1926 L’uomo come potenza. I tantri nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica.

1928 Imperialisme pagano. Il fascismo dinnanzi al pericolo euro-cristiano

1931 La tradizione ermetica. Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua “Arte Regia”

1932 Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Analisi critica delle principali correnti moderne verso il « sovranaturale ».

1934 Rivolta contro il mondo moderno

1937 Il mistero des Graal e la tradizione ghibellina dell’Impero

1950 Orientamenti. Undici punti

1953 Gli uomini e le rovine

1958 Metafisica del sesso

1961 Cavalcare la tigre

1963 Il cammino del Cinabro

De metafysica die Julius Evola (1898-1974) in zijn werken uiteenzet (in Rivolta, zijn hoofdwerk, maar ook in andere werken), en die hij steeds zelf heeft omschreven als “transcendent realisme”, omvat een involutionistische filosofie van de geschiedenis (van beter naar minder dus), gebaseerd op het dubbele axioma dat geschiedenis een proces van verval is, en de moderne wereld een fenomeen van decadentie. Deze geschiedenisfilosofie identificeert zich eigenlijk totaal met de wereld van de Traditie. Wat men in de moderne wereld als “politiek” omschrijft, betekent in het perspectief van de Traditie slechts een geheel van gedegradeerde vormen van een superieure vorm van politiek, gebaseerd op de ideeën van autoriteit, soevereiniteit en hiërarchie.

Involutie is de zin van de geschiedenis, zegt Julius Evola

Volgens Pierre-André Taguieff in Politica Hermetica, nr. 1, 1987 (21) is het Evoliaans denken eerder een denken over decadentie dan een denken over restauratie. Zijn radicale kritiek op de moderne wereld is even coherent als overtuigend, terwijl zijn politieke ideeën bepaald zijn door nostalgisch utopisme, irrealistisch – nog eens, volgens de auteur Taguieff. Hij (Evola) streeft een ideaal regime na, dat echter door elke historische realiteit wordt verraden, want in de realiteit omgezet. Dat is de voornaamste reden waarom wetenschapper Taguieff vindt dat Evola sterker staat in het bepalen van decadentie, dan in het neerpennen van politieke alternatieven. Maar zijn interpretatie en zijn onderzoek naar het decadentiebegrip bij Julius Evola is zo helder geschreven, dat wij hem in ons artikel

meermaals zullen moeten citeren.

Het thema van de decadentie kan elke aandachtige lezer terugvinden in alle vruchtbare periodes in Evola’s leven. Natuurlijk is er veel plaats voor het thema van zijn metafysica van de geschiedenis ingeruimd in het hoofdwerk, Rivolta, het volledige tweede deel van het werk. Het thema van de “decadentie” neemt een centrale plaats in in het werk van de Italiaanse filosoof : de fundamentele thesis is de idee van de decadente natuur van de moderne wereld, en is te vinden in de Rivolta (22). Maar ook in de andere werken, La dottrina del Risveglio. Saggio sull’ascesi buddista en Cavalcare la tigre en tenslotte Gli uomini e le rovine, zijn veel verwijzingen terug te vinden. Het voornaamste werk heeft als kern, de vraag hoe te reageren in een tijdperk van algemene, uitsluitende dissoluzione.

In tegenstelling tot heel wat moderne denkers, die vertrekken van een sociologische vaststelling van wat is en wat verkeerd loopt, vertrekt Evola in zijn studie over het begrip decadentie – en hierin is hij toch wel origineel – van de primordiale wereld van de Traditie, de oorspronkelijke Traditie, als absoluut referentiepunt. De moderne wereld wordt bestudeerd vanuit dit ijkpunt, en niet omgekeerd. Een drieledig standpunt : een axiologische visie, als een legitiem systeem van normen en als enige authentieke weg dus.

En de decadentie, aldus Evola, is een ziekte die al heel lang in deze samenleving sluimert, maar die geen mens durft uit te spreken. Ook bleven de symptomen lange tijd verborgen, door allerlei ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen aan ons oog onttrokken. “De realiteit van de decadentie is nog verborgen door de idee van vooruitgang, door idyllische perspectieven, ons door het evolutionisme aangeboden” (23), gemaskeerd dus door de idee van vooruitgang, en “gesecondeerd door de superioriteit van de moderne beschaving”. Zo zal het gevoel van de val ons maar duidelijk worden tijdens de val zelf. Om weerstand te kunnen bieden, moet de kleine minderheid, aldus Evola, het referentiepunt, de Traditie, leren kennen. En de twee modellen die Evola naar voren schuift om het involutieproces dat de geschiedenis is, te leren kennen, ontwikkelt hij uit de traditionele leerstellingen : de doctrine van de 4 tijdperken en de wet van de regressie van de kasten.

De doctrine van de 4 tijdperken

In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de Kali Yuga, het IJzeren Tijdperk. Reeds Hesiodos beschreef de vier tijdperken als het Gouden Tijdperk, het Zilveren, het Bronzen en het IJzeren Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele)

Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

De metafysica van de geschiedenis had een belangrijk gevolg : als de geschiedenis inderdaad het proces van progressieve involutie volgt, van het ene, hogere tijdperk naar het lagere tijdperk, dan kan het eerste tijdperk – althans de doctrine – niet dat zijn van de primitief, van de barbaren, maar wel dat van een superieure staat van de menselijke soort. Het gevolg was dat Evola, naast andere auteurs, onmiddellijk ook de evolutietheorie afwees.

De metafysica van de geschiedenis schrijft een onontkoombaar lot voor, een onweerlegbare koers. Evola legt er de nadruk op dat “hetgeen ons in Europa overkomt, niet arbitrair of toevallig gebeurt, maar voortkomt uit een precieze aaneenschakeling van oorzaken” (25). En “net als de mensen hebben ook beschavingen hun cyclus, hun begin, hun ontwikkeling en hun einde… Zelfs als de moderne beschaving moet verdwijnen, zal ze zeker niet de eerste zijn die verdwijnt en ook niet de laatste…. Cycli openen zich en sluiten af. De traditionele mens was bekend met de doctrine van cycli en alleen de onwetendheid van de moderne mens heeft hem en zijn tijdgenoten doen geloven dat zijn beschaving, die haar wortels heeft in het tijdelijke en het toevallige, een ander en meer geprivilegieerd lot zou kennen” (26)

Wanneer begonnen zich de eerste tekenen van decadentie te manifesteren volgens de Italiaanse cultuurfilosoof ? “De eerste tekenen van moderne decadentie zijn reeds aan te wijzen tussen de 8ste en 6e eeuw voor Christus…. Het komt er dus op aan het begin van de moderne tijden te laten samenvallen met wat men de historische tijden heeft genoemd…. Binnen de historische tijden en in de westerse ruimte duiden de val van het Romeinse Rijk en de komst van het christendom een tweede etappe aan van de vorming van de moderne wereld. Een derde etappe tenslotte doet zich voor met het ineenstorten van de feodale en Rijkswereld van het Middeleeuwse Europa, en bereikt haar hoogtepunt met het humanisme en de reformatie. Van dan af aan, en tot in onze dagen, hebben machten – al dan niet openbaar – de leiding genomen van alle Europese stromingen op het materiële en spirituele vlak” (27)

De etappes van de decadentie – de wet van het verval van de kastes