English original here

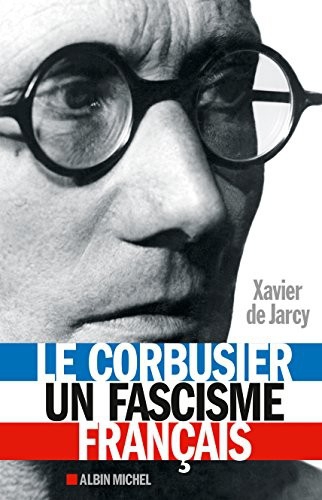

Note du Rédacteur:

Cette version très enrichie d’un essai précédemment publié sur Wyndham Lewis est le chapitre 8 du livre de Kerry Bolton, Artists of the Right: Resisting Decadence, [Artistes de la Droite : Résister à la Décadence] qui devrait être publié prochainement par Counter-Currents.

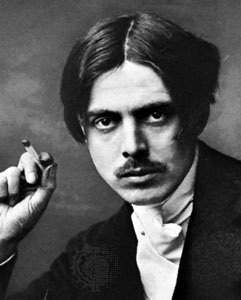

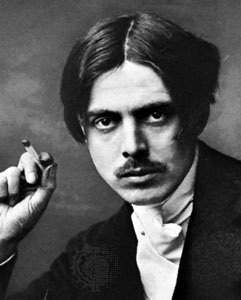

Percy Wyndham Lewis (1882-1957), est considéré comme le fondateur du seul mouvement culturel moderniste indigène en Grande-Bretagne. Cependant, on le met rarement sur le même plan que Ezra Pound, James Joyce, T. S. Eliot, et d’autres de sa génération [1]. Lewis était l’une de ces nombreuses figures culturelles qui rejetaient l’héritage du XIXe siècle – celui du libéralisme bourgeois et de la démocratie, qui pesait sur le XXe.

Percy Wyndham Lewis (1882-1957), est considéré comme le fondateur du seul mouvement culturel moderniste indigène en Grande-Bretagne. Cependant, on le met rarement sur le même plan que Ezra Pound, James Joyce, T. S. Eliot, et d’autres de sa génération [1]. Lewis était l’une de ces nombreuses figures culturelles qui rejetaient l’héritage du XIXe siècle – celui du libéralisme bourgeois et de la démocratie, qui pesait sur le XXe.

Cependant, à la différence de nombreux autres auteurs qui rejetaient la démocratie, le libéralisme et « la gauche », Lewis rejetait aussi le contre-mouvement qui cherchait à revenir au passé et qui plaçait l’intuitif, l’émotionnel et l’instinctif au-dessus de l’intellectuel et du rationnel. Lewis dénonçait particulièrement D. H. Lawrence pour son placement de l’instinct au-dessus de la raison et pour ce qui semblait être une célébration de la doctrine du « noble sauvage », qui a servi de base au libéralisme à partir du XVIIIe siècle.

Lewis était un individualiste extrême, tout en rejetant l’individualisme du libéralisme du XIXe siècle. Son adoption d’une philosophie de la distance entre l’élite culturelle et les masses l’amena à Nietzsche, bien qu’il fût effrayé par la popularité de Nietzsche chez tout le monde [2], et au fascisme et à l’éloge d’Hitler, mais aussi au rejet de ceux-ci puisqu’ils faisaient appel aux masses.

Né en 1882 sur un yacht au large des rivages de la Nouvelle Ecosse, il était de mère anglaise, et son père était un officier de l’armée américaine, excentrique et sans revenus, qui déserta bientôt sa famille. Wyndham et sa mère arrivèrent en Angleterre en 1888. Il suivit les cours des Ecoles des Arts de Rugby et de Slade [3], qui le mirent toutes deux à la porte. Il visita ensuite les capitales artistiques de l’Europe, et fut influencé par le cubisme et le futurisme.

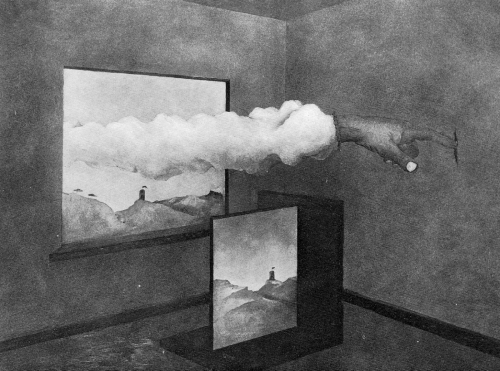

En 1922, Lewis présenta son portfolio de dessins qui avait d’abord été conçu pour illustrer une édition du Timon d’Athènes de Shakespeare, où Timon est décrit comme une marionnette désarticulée. Cela illustrait l’idée de Lewis selon laquelle l’homme peut s’élever au-dessus de l’animal par le détachement et le contrôle de soi, mais que la majorité des hommes resteront toujours des marionnettes ou des automates. Ayant lu Nietzsche, Lewis avait l’intention de rester une figure du type Zarathoustra, solitaire sur sa montagne et bien au-dessus de la masse de l’humanité.

Vortex

Au début, Lewis fut associé au groupe de Bloomsbury, les intellectuels prétentieux et snobs d’un quartier bien précis de Londres, qui pouvaient lancer ou briser un artiste ou un auteur débutant. Il rejeta bientôt ces libéraux de gauche beaux-parleurs et les attaqua violemment dans The Apes of God [Les singes de Dieu] [4]. Cela entraîna un tournant – un tournant négatif – dans la carrière de Lewis : « Une bruyante controverse s’ensuivit ». Le manuscrit avait été rejeté par l’éditeur de Lewis, Chatto and Windus, et il avait publié le livre lui-même au nom de « The Arthur Press ». Les choses ne s’arrangèrent pas avec le livre de Lewis en 1932, Hitler. Son proche soutien Roy Campbell fut aussi entraîné dans sa chute [5], bien que Campbell se serait certainement heurté à la même opposition de Bloomsbury à cause de ses propres idées.

Un biographe a écrit : « Les triomphes de la fin des années 1920, des triomphes qui incluaient généralement une réponse critique favorable (…) furent temporairement oubliés dans le tintamarre littéraire/judiciaire/populaire… », et Lewis devint un « sale risque » pour les éditeurs [6]. Bloomsbury était une coterie puissante qui « pouvait aller jusqu’à excommunier et ostraciser » [7].

Résister à ce genre d’opposition n’était pas facile. Pourtant c’est précisément ce que fit Lewis, en dépit d’un manque de fonds et d’un refus de se mettre à la merci de gens ayant « des relations ». Pendant les années 1930, alors que c’était la mode en Grande-Bretagne d’avoir des opinions de gauche, Lewis n’en avait aucunement [8].

Concernant la révolte de Lewis contre la Gauche à la mode et son importance pour notre époque, Tomlinson remarque :

« Quand on pense aux sympathies politiques radicales manifestées par des hommes qui ont depuis rejoint l’Establishment, le refus de Lewis d’être estampillé, manœuvré ou manipulé dans une alliance avec l’intelligentsia de gauche montre sa fermeté de caractère et son indépendance d’esprit. Et maintenant qu’une Nouvelle Gauche est apparue, l’œuvre de Lewis possède une importance renouvelée particulièrement maintenant que le radicalisme d’aujourd’hui combine son assaut contre les ‘fondements’ de la société avec les plus pitoyables essais dans le scabreux. (…) Comme Lewis aurait écrasé tout cela… » [9]

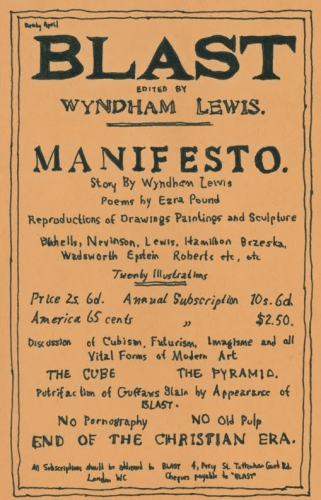

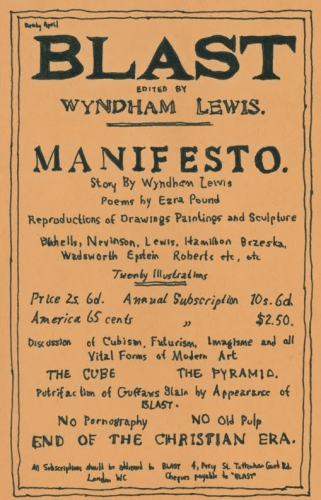

Rompant avec l’Atelier Omega de Bloomsbury, Lewis fonda le Centre d’Art Rebelle d’où émergea le mouvement vorticiste et son magazine Blast: Review of the Great English Vortex [10], « balayant des idées mortes et des notions usées », comme le dit Lewis [11]. Parmi les signataires du Manifeste Vorticiste figuraient Ezra Pound, le sculpteur français Henri Gaudier-Brzeska, et le peintre Edward Wadsworth. T. S. Eliot fut aussi un adhérent, écrivant des articles pour le deuxième numéro de Blast [12].

Pound, qui décrivit le vortex comme « le point d’énergie maximum », inventa le nom de Vorticisme. Alors que Lewis avait trouvé intéressants la stase du cubisme et le mouvement effréné du futurisme, il s’indigna quand Marinetti le décrivit comme un futuriste et voulut trouver un mouvement moderniste anglais indigène. Le but était de synthétiser le cubisme et le futurisme [13]. Le vorticisme décrirait le point statique dont l’énergie surgissait. Il était aussi très soucieux de refléter la vie contemporaine où la machine finissait par dominer, mais rejetait la glorification romantique de la machine par le futurisme [14].

Pound et Lewis étaient tous deux influencés par le classicisme du critique d’art et philosophe T.E. Hulme, un conservateur radical. Hulme rejetait l’humanisme et le romantisme du XIXe siècle dans les arts, les considérant comme des reflets de la croyance rousseauiste (et finalement communiste) en la bonté naturelle de l’homme non-corrompu par la civilisation, et à la malléabilité infinie de la nature humaine par un changement de l’environnement et du conditionnement social. Hulme écrit :

« …Des gens de toutes classes, des gens qui craignaient d’y perdre, étaient en effervescence concernant l’idée de liberté. Il devait y avoir quelque idée qui leur permettait de penser que quelque chose de positif pouvait sortir d’une chose aussi essentiellement négative. Il y en avait une, et ici j’ai ma définition du romantisme. On leur avait dit par Rousseau que l’homme était bon par nature, que c’étaient seulement les mauvaises lois et coutumes qui l’avaient opprimé. Enlevez tout cela et les possibilités infinies de l’homme auraient une chance. C’est ce qui leur faisait penser que quelque chose de positif pouvait sortir du désordre, c’est ce qui créait l’enthousiasme religieux. Voilà la racine de tout le romantisme : que l’homme, l’individu, est un réservoir infini de possibilités, et si vous pouvez réarranger la société ainsi en détruisant l’ordre oppressif alors ces possibilités auront une chance et vous aurez le Progrès.

On peut définir le classique très clairement comme l’opposé exact de cela. L’homme est un animal extraordinairement fixé et limité dont la nature est absolument constante. C’est seulement par la tradition et l’organisation que quelque chose de bon peut être obtenu de lui.

…Bref, ce sont les deux visions, donc. L’une, que l’homme est intrinsèquement bon, corrompu par les circonstances ; et l’autre qu’il est intrinsèquement limité, discipliné par l’ordre et la tradition pour l’orienter vers quelque chose de bon. Pour le premier parti la nature de l’homme est comme un puits, pour l’autre comme un seau. La vision qui voit l’homme comme un puits, un réservoir plein de possibilités, je l’appelle la vision romantique ; celle qui le voit comme une créature très finie et fixée, je l’appelle la classique. » [15]

Hulme dit clairement que le « romantisme » est le soubassement dogmatique du paradigme libéral dominant des sociétés occidentales.

Le classicisme de Lewis est construit autour d’une série de dichotomies : classicisme contre romantisme, raison contre émotion, intellect contre intuition et instinct, masculin contre féminin, aristocratie contre démocratie, l’individu contre la masse, et plus tard le fascisme contre le communisme. L’esthétique vorticiste se prêtait facilement à des interprétations proto-fascistes et conservatrices : des motifs « disciplinés, brusques, épais et brutaux », la clarté et la forme par opposition à l’art qui se dissout dans le « vague de l’espace », comme le décrivit Lewis [16].

Sur le plan artistique, le classicisme signifie aussi clarté du style et forme distincte. Pound était attiré par la manière dont, par exemple, l’idéogramme chinois décrivait les idées succinctement [17]. C’est pourquoi l’art et l’écriture devaient être basés sur la netteté et la clarté de l’image. Le sujet était vu extérieurement, d’une manière détachée. Pound et Hulme avaient fondé le mouvement imagiste selon des principes classicistes. A cela se superposait maintenant le vorticisme, décrivant les motifs géométriques complexes mais clairs de l’âge de la machine. Par opposition au futurisme italien, l’art vorticiste ne visait pas à décrire le déchaînement de l’énergie mais à le figer dans le temps. Tout en décrivant le tourbillon d’énergie, le vorticisme se distinguait du futurisme par son axe central de stabilité. Le vorticisme fut cependant rejeté par Lewis durant la Première Guerre mondiale comme étant « morne et vide », comme quelque chose qui avait besoin d’être « rempli », alors qu’en littérature, les mots et la syntaxe ne devaient pas être des sujets d’abstraction [18].

Dans sa nouvelle Tarr, publiée comme un monument à lui-même pour le cas où il serait tué dans la guerre où il servit comme officier d’observation avancée pour l’artillerie, il critique sévèrement les artistes et auteurs bohêmes représentés en Angleterre par la coterie de Bloomsbury :

« …Votre potion insipide est un mélange des lies du libéralisme, la pauvre écume produite par les années 90 décadentes, les restes de la garde-robe d’une bohême vulgaire. (…) Vous êtes de la tisane d’orge concentrée et hautement organisée : il n’y a rien à dire en votre faveur dans l’univers : n’importe quel Etat efficace confisquerait vos biens, brûlerait votre garde-robe – ce vieux chapeau et tout le reste – comme infectieuse, et vous interdirait de la propager.

…Une variété de choux douçâtres et prolifiques a provoqué un pourrissement général et rampant en Occident (…) que n’importe quel pouvoir résolu pourra anéantir en un clin d’œil et les yeux fermés. Votre gentil interlude en fait indirectement une période de tribulation pour les choses vivantes qui restent dans votre voisinage. Vous systématisez la vulgarisation de l’individu : vous êtes la copie à l’avance du communisme, un faux communisme millénaire de la classe moyenne. Vous n’êtes pas un individu : vous n’avez, je le répète, aucun droit à ces cheveux et à ce chapeau : vous tentez d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Vous devriez être en uniforme et au travail, pas uniformément hors de l’uniforme et calomniant l’Artiste par votre oisiveté. Etes-vous oisif ?

…La seule justification pour votre allure débraillée, c’est bien qu’elle est parfaitement emblématique. » [19]

En 1918, Lewis fut nommé artiste de guerre officiel pour le Bureau Canadien des Archives de Guerre. Ici certaines de ses peintures sont de style vorticiste, décrivant les soldats comme des machines de la même qualité que leur artillerie. A nouveau, l’homme est montré comme un automate. Cependant, la guerre détruisit le mouvement vorticiste, Hulme et Gaudier-Brzeska succombant tous les deux, et Blast n’alla pas plus loin que deux numéros.

Le Code d’un Berger

Le néo-nietzschéisme de Lewis est succinctement exprimé dans un essai publié dans The Little Review en 1917, « Le Code d’un Berger ». Parmi les 18 points [20] :

« En t’accusant toi-même, reste fidèle au Code de la Montagne. Mais le crime est étranger à la nature d’un Berger. Tu dois être ta propre Caste. »

« Chéris et développe côte à côte tes six plus constantes indications de personnalités différentes. Tu acquerras alors la potentialité de six hommes… Chaque tranchée doit en avoir une autre derrière elle. »

« Passe un peu de ton temps chaque jour à traquer les faiblesses que tu as contractées par ton commerce avec le troupeau, aussi méthodiquement, solennellement et énergiquement qu’un singe le fait avec ses puces. Tu découvriras que tu en es recouvert quand tu es entouré par l’humanité. Mais tu ne les emmèneras pas sur la montagne… »

« Ne joue pas avec les notions politiques, les aristocratismes ou l’inverse, car c’est un compromis avec le troupeau. Ne te laisse pas aller à imaginer un bon troupeau qui resterait un troupeau. Il n’y a pas de bon troupeau. Les bestiaux qui se font appeler ‘gentlemen’ t’apparaîtront un peu plus propres. C’est simplement une ruse et c’est l’œuvre d’un produit appelé savon… »

« Sois sur tes gardes avec le petit troupeau des gentlemen. Il y a des règles très strictes pour empêcher le troupeau de mettre les pieds sur les flancs de la montagne. En fait ta principale fonction est d’empêcher leur empiètement. Dans un moment d’ennui ou d’agressivité, certains sont capables de faire des incursions vers les régions plus hautes. Heureusement leur instinct les fait rester en masses ou en bandes, et leur transgression est bientôt remarquée. Contredis-toi. Pour vivre, tu dois rester fragmenté. »

« Au-dessus de ce triste commerce avec le troupeau, fais en sorte que quelque chose reste véritablement sur la montagne. Descends toujours avec des masques et d’épais vêtements dans la vallée où nous travaillons. Les gaz stagnants de ces troupeaux vulgaires et pourris sont plus dangereux que les cylindres errants qui les émettent. (…) Notre colline sacrée est un ciel volcanique. Mais le résultat de la violence est la paix. Même la malheureuse houle, au-dessous, a des moments de paix. »

Le « Code d’un Berger » rappelle beaucoup le texte de Nietzsche « Des mouches du marché », dans Ainsi parlait Zarathoustra [21]. Le credo indique aussi pourquoi Lewis ne pouvait pas rester longtemps un admirateur du fascisme ou du national-socialisme – « Ne te laisse pas aller à imaginer un bon troupeau qui resterait un troupeau. Il n’y a pas de bon troupeau » –, puisque le fascisme et le national-socialisme exaltent le « troupeau », culturellement, socialement, et économiquement.

Fascisme

La pauvreté suivit Lewis toute sa vie. Comme Pound, il était à la recherche d’une société qui honorerait les artistes. Comme Pound et D. H. Lawrence, il avait le sentiment que l’artiste est le gouvernant naturel de l’humanité, et il s’insurgeait contre la dégradation de l’art au niveau d’un article courant.

L’attitude politique et sociale de Lewis venait de son esthétique. Il était opposé à la primauté de la politique et de l’économie sur la vie culturelle. Son livre de 1926, The Art of Being Ruled [L’art d’être gouverné] expose en détail les idées de Lewis sur la politique, incluant un rejet de la démocratie et quelques références favorables au fascisme. Ici Lewis condamne la vulgarisation de la science comme une « religion populaire », favorable à un « état d’esprit révolutionnaire », et le mythe du « Progrès » [22] basé sur idolâtrie de l’« amélioration mécanique » [23]. L’idéal est l’« Homme de la Rue » comme « le nouveau Messie de la religion contemporaine », à qui l’on vend continuellement l’idée de changement, ou de « révolution-comme-habitude » [24]. En tant que révolutionnaire, Lewis aspirait au renversement des « valeurs désuètes », et était antithétique à la « révolution-comme-habitude » des intellectuels stéréotypés du type Bloomsbury [25].

Il propose aussi une analyse sceptique concernant les buts de la « démocratie » où le pouvoir est exercé derrière l’illusion d’élections libres, qui sont basées sur le conditionnement de la masse des votants par les possesseurs de la Presse ; c’est-à-dire, ceux qui ont l’argent :

« Le fonctionnement du système électoral ‘démocratique’ est bien sûr comme suit : Une personne est formée rigoureusement à certaines opinions ; puis on lui donne le droit de vote, et on dit qu’elle est ‘libre’ et pleinement affranchie ; puis elle vote (soumise, bien sûr, à de nouveaux et rigoureux ordres de la presse, où parfois son mentor lui commande de voter contrairement à ce qu’on lui a enseigné) strictement en accord avec sa formation. Son appui à tout ce qu’on lui a appris à soutenir peut être pratiquement garanti. C’est bien sûr pourquoi le vote du citoyen libre est une farce : il est annulé par l’éducation et la suggestion, l’imposition de la volonté du gouvernant au moyen de la presse et d’autres canaux des pouvoirs publics. Le gouvernement ‘démocratique’ est donc bien plus efficace que la subjugation par la conquête physique. » [26]

L’appui au fascisme était un produit de son classicisme – sa valorisation de la dureté, du masculin, de l’exactitude, et de la clarté – ainsi que de ses opinions de longue date concernant la démocratie et les masses. Ce classicisme le poussa à applaudir l’Etat fasciste « rigidement organisé », basé sur des lois immuables et absolues que Lewis appliquait aux arts, par opposition aux « fluctuations » ou aux changements du romantisme.

Lewis apporta son appui à l’Union des Fascistes Britanniques de Sir Oswald Mosley. Celui-ci raconte dans son autobiographie que Lewis lui donnait des rendez-vous secrets, craignant un assassinat [27]. Cependant, Lewis fut assez ouvert d’esprit pour écrire un essai sur le fascisme, intitulé « Left Wings » [« Gauches »], pour le British Union Quarterly. Ici Lewis écrit qu’une nation peut être subvertie et capturée par des groupes numériquement faibles. L’intelligentsia et la presse faisaient ce travail de subversion avec une orientation de gauche. Lewis était au courant de l’appui que le marxisme recevait des riches, incluant les bohêmes millionnaires qui patronnaient les arts. La propagande marxiste en faveur de l’URSS bénéficiait d’un financement énorme. Le marxisme était une imposture, une mascarade dans son soutien aux pauvres contre les riches [28]. « Que le communisme russe ne soit pas une guerre au couteau des Riches contre les Pauvres n’est que trop bien démontré par le fait que sur le plan international tous les Riches sont de son coté. Tous les ‘magnats’ parmi les nations lui sont favorables ; toutes les communautés appauvries, tous les petits Etats paysans, le craignent et s’opposent à lui » [29].

Les observations de Lewis sur la nature du marxisme étaient corroborées par la position antibolchevique du Portugal et de l’Espagne, auxquels il pensait probablement en parlant d’opposition des ‘petits Etats paysans’ au communisme. Alors que le bolchevisme lui-même était financé par des milieux financiers à New York, en Suède, et en Allemagne (les Warburg, Schiff, et Olaf Aschberg – le dénommé « banquier bolchevik » [30]), d’où l’affirmation : « les ‘magnats’ parmi les nations lui sont favorables ».

Lewis conclut en déclarant que le fascisme est le mouvement qui est authentiquement pour les pauvres et contre les riches, pour la propriété alors que les ‘super-riches’ sont contre la propriété, « puisque l’argent s’est fondu dans le pouvoir, le concret dans l’abstrait… »

« En tant que fasciste, vous défendez le petit commerçant contre le grand magasin ; le paysan contre l’usurier ; la nation, grande ou petite, contre le super-Etat ; le commerce personnel contre le Big Business ; l’artisan contre la Machine ; le créateur contre l’intermédiaire ; tout ce qui prospère par l’effort individuel et le travail créatif, contre tout ce qui prospère dans l’air abstrait de la Haute Finance ou du jargon théorique de l’Internationalisme. » [31]

Comme on le voit par ses références à la « Haute Finance » et aux « magnats » soutenant la gauche, Lewis, comme Ezra Pound [32], était conscient de la pourriture complète du système financier fondé sur l’usure, écrivant : « …et la technique du Crédit est un instrument de destruction en comparaison duquel toute autre arme offensive connue tombe dans l’insignifiance » [33].

Cependant, Lewis avait des réserves concernant le fascisme, de même qu’il avait des réserves concernant l’engagement en faveur de n’importe quelle doctrine, non seulement à cause de la nature de masse – ou « troupeau » – du fascisme, mais aussi parce que le principe de l’action, de l’homme d’action, devient trop souvent une activité frénétique, alors que la stabilité dans le monde est nécessaire à l’épanouissement des arts. Il dit dans Time and Western Man [Le temps et l’homme occidental] que le fascisme en Italie était trop tourné vers le passé, mettant l’accent sur une résurgence de la splendeur impériale romaine et l’usage de son imagerie, au lieu de se consacrer à la réalisation du présent [34]. Dans ce « culte du Temps » étaient inclus le courant doctrinal de l’action, du progrès, de la violence, du combat, du changement constant dans le monde, qui incluent aussi le darwinisme et le nietzschéisme, en dépit de l’influence continue de ce dernier sur la philosophie de Lewis.

Pourtant, quand les lignes commencèrent à être tracées pour la future confrontation entre le fascisme et la démocratie, Lewis prit la défense de l’Italie fasciste dans son invasion de l’Abyssinie, condamnant les sanctions de la Société des Nations contre l’Italie, et déclarant : « si l’Italien industrieux et ingénieux, plutôt que l’Ethiopien paresseux, stupide et agressif, devait finalement contrôler l’Abyssinie, ça ne serait sûrement pas une grande tragédie » [35].

Une première appréciation intitulée Hitler fut publiée en 1931, scellant le sort de Lewis en tant que génie marginalisé, en dépit de sa répudiation de l’antisémitisme dans The Jews, Are They Human? [Les Juifs, sont-ils humains ?] et du nazisme dans The Hitler Cult [Le culte de Hitler], tous deux publiés en 1939.

Temps et Espace

Un environnement artistique sain requiert l’ordre et la discipline, pas le chaos et la fluctuation continuelle. C’est le grand conflit entre le « romantique » et le « classique » dans les arts. Cette dichotomie entre « classique » et « romantique » est représentée en politique par la différence entre la philosophie du « Temps » et celle de l’« Espace », cette dernière étant illustrée par la philosophie de Spengler. A la différence de beaucoup d’autres représentants de la « Droite », Lewis était fermement opposé à l’approche historique de Spengler, critiquant son Déclin de l’Occident dans Time and Western Man. Pour Lewis, Spengler et d’autres « philosophes du Temps » reléguaient la culture dans la sphère politique. Les interprétations cycliques et organiques de l’histoire sont vues comme « fatalistes » et démoralisantes pour la survie de la race européenne. Lewis résumait la thèse de Spengler comme suit : « Vous les Blancs, êtes sur le point de vous éteindre. Tout est fini pour vous ; et je peux vous le prouver par le résultat de mes recherches, et par ma nouvelle science de l’histoire, qui est bâtie sur le grand système du temps… » [36].

Un environnement artistique sain requiert l’ordre et la discipline, pas le chaos et la fluctuation continuelle. C’est le grand conflit entre le « romantique » et le « classique » dans les arts. Cette dichotomie entre « classique » et « romantique » est représentée en politique par la différence entre la philosophie du « Temps » et celle de l’« Espace », cette dernière étant illustrée par la philosophie de Spengler. A la différence de beaucoup d’autres représentants de la « Droite », Lewis était fermement opposé à l’approche historique de Spengler, critiquant son Déclin de l’Occident dans Time and Western Man. Pour Lewis, Spengler et d’autres « philosophes du Temps » reléguaient la culture dans la sphère politique. Les interprétations cycliques et organiques de l’histoire sont vues comme « fatalistes » et démoralisantes pour la survie de la race européenne. Lewis résumait la thèse de Spengler comme suit : « Vous les Blancs, êtes sur le point de vous éteindre. Tout est fini pour vous ; et je peux vous le prouver par le résultat de mes recherches, et par ma nouvelle science de l’histoire, qui est bâtie sur le grand système du temps… » [36].

Lewis affirmait que la « philosophie du Temps » est vouée à subir le changement et les fluctuations, alors que la philosophie de l’« Espace » est vouée à la forme et à la présence, les fondements du classicisme, que Spengler dénigrait en faveur du désir d’infini sans forme de l’homme « faustien » [37].

L’art véritable n’est pas révolutionnaire, mais est un « bastion permanent », qui n’est jamais en révolte sauf quand l’art cesse d’exister ou devient « faux et vulgaire ». Le dénommé « art révolutionnaire » que Lewis observait à son époque était « de l’art inférieur et stupide, ou bien de l’art consciemment politique » [38]. Lewis écrit en outre : « Aucun artiste ne pourra jamais aimer la démocratie ou son parent doctrinaire et plus primitif, le communisme ».

« Les unités-de-masse émotionnellement excitées, en troupeau serré, lourdement standardisées, agissant dans une union aveugle et extatique, comme en réponse au rythme d’une musique invisible – de style… soviétique – seraient la pire chose souhaitable, selon moi, pour l’Occident démocratique libre, s’il était libre, et si sa démocratie était du genre intelligent… » [39]

Lewis voyait les mouvements « révolutionnaires » comme régressifs, bien qu’ils fussent qualifiés de « progressistes ». Le féminisme vise à revenir aux « conditions supposées du Matriarcat primitif ». Le communisme et tous les mouvements révolutionnaires de son époque, il les voyait comme visant à revenir au primitif [40]. D’après ce motif, on peut comprendre pourquoi il condamnait aussi D. H. Lawrence. La « Haute Bohême », incluant « le monde des milliardaires », particulièrement ceux qui se concentrent sur le féminisme et la révolte sexuelle, sont des symptômes du « Temps », tout comme les réussites techniques et le commerce – alors que l’art est « éternel » [41]. Ce qui était promu comme de l’art « osé » et « scandaleux » était selon Lewis « mièvre », « domestiqué » et « ridicule », « rien de cela ne pouvant accélérer le pouls d’un lapin » [42]. Apparenté à cette pseudo-révolution est le « culte de l’enfant », artistiquement exprimé dans « le culte du primitif et du sauvage » de Gauguin, par exemple [43].

Démocratie

L’antipathie de Lewis envers la démocratie est enracinée dans sa théorie du Temps. Dans Men Without Art [Hommes sans Art], il écrit que la Démocratie est hostile à l’excellence artistique et encourage « les standards de souscription du box office et des bibliothèques » [44]. L’art, au contraire, est éternel, classique. La démocratie hait l’intellectuel et le prend pour cible, parce que l’« esprit » est aristocratique et insultant pour les masses. C’est encore une fois la dichotomie du « romantique contre le classique ». Conjointe à la démocratie est l’industrialisation, toutes deux représentant les masses contre le génie solitaire. Le résultat est le « rassemblement des gens en énormes masses mécanisées ». L’« esprit de masse… doit nécessairement parvenir à une taille standard pour recevoir l’idée standard ».

La démocratie et la publicité font partie intégrante de cette dégradation, et derrière tout cela se trouve l’argent, incluant les « bohêmes millionnaires » qui contrôlent les arts. La fabrication d’une image romantique de la machine, qui commença à l’époque victorienne, est le produit de notre « Age de l’Argent ». Le vorticisme, dit Lewis, décrit la machine comme convenant à un art qui observe le Présent, mais à la différence du futurisme, ne l’idolâtre pas. C’est la technologie qui génère le changement et la révolution, mais l’art reste constant ; il n’est jamais en révolte, sauf quand la société promeut des conditions où l’art ne peut pas exister, comme dans la démocratie.

Quand Lewis fait la satire des gens de Bloomsbury, il écrit qu’un gouffre sépare l’élite et les masses, mais que cela n’est pas forcément malveillant envers ces masses :

« L’intellect est plus éloigné de la foule que toute autre chose : mais ce n’est pas un retrait snob, c’est une distanciation pour les besoins du travail, du travail sans son utilité pour la foule (…) ; Plus que le prophète ou l’enseignant religieux, (le chef) représente (…) le grand élément détaché de ce monde, et ceci est la garantie de son utilité. Et il devrait être déchargé de la compétition futile dans tous les domaines mineurs, pour que ses facultés les plus pures puissent être libres pour les tâches majeures de la création intelligente. »

Malheureusement, placer ses idéaux sur le plan de l’activité a pour conséquence la vulgarisation, un dilemme qui fut à l’origine des réserves de Lewis vis-à-vis de Nietzsche. Dans The Art of Being Ruled, Lewis écrit que toute chose contient son « ombre », « son singe et familier ». Lewis parlait encore de ce dilemme dans Rotting Hill [La colline pourrissante] durant les années 50 : « Tous les dilemmes du créatif cherchant à fonctionner socialement sont centrés sur la nature de l’action : sur la nécessité de l’action brutale, de faire appel au barbare pour bâtir une civilisation ».

Révolte du Primitif

Le livre de Lewis Paleface: The Philosophy of the Melting Pot, [Visage pâle : la philosophie du melting-pot], destiné à être une réplique à D. H. Lawrence, fut écrit pour répudier le culte du primitif – l’idéal rousseauiste du « retour à la nature » et du « noble sauvage » – très à la mode parmi les bohêmes millionnaires, comme il l’avait été parmi les intellectuels de salon du XVIIIe siècle. Alors que Lawrence disait que les tribus primitives pouvaient inspirer la race européenne décadente et l’aider à revenir à son propre être instinctuel, un tel « romantisme » était contraire au classicisme de Lewis, avec sa primauté de la raison. Contrairement à Lawrence, Lewis affirme : « Je préférerais avoir une once de conscience humaine plutôt qu’un univers entier rempli d’inspirations ‘abdominales’ subites et d’intenses palpitations mystiques, inconscientes et ‘étourdissantes’ ».

Dans Paleface, Lewis souhaite une caste dirigeante d’esthètes, assez semblablement à son ami Ezra Pound et à son adversaire philosophique Lawrence :

« Nous, [qui sommes] de naissance les dirigeants naturels de l’Européen blanc, ne sommes plus des gens ayant des visées politiques ou publiques (…). Nous, les dirigeants naturels du monde où nous vivons, sommes maintenant des citoyens privés au plein sens du terme, et ce monde est, en ce qui concerne l’administration de sa loi traditionnelle, sans direction. Dans ces circonstances, son âme, dans une génération environ, sera éteinte. » [45]

Lewis s’oppose au « melting-pot » où les différentes races et nationalités ne peuvent plus être distinguées. Une fois de plus, les objections de Lewis sont esthétiques dans leur fondement. Le cadeau du Nègre à l’homme blanc est le jazz, « le médium esthétique d’une sorte de subconscient prolétarien frénétique », dégradant, et poussant les masses à une agitation insensée, un « son massif et idiot » qui est « marxiste ». Nous pourrions comprendre maintenant que c’était le début du processus sur lequel l’industrie de la musique moderne est largement fondée, la musique « populaire » – la musique transitoire du marché de masse – étant centrée sur des rythmes frénétiques souvent accompagnés d’une danse pseudo-tribale effrénée, symptomatique du retour au « culte du primitif », au nom du « progrès ».

Liberté obligatoire

A l’époque où Lewis écrivait Time and Western Man, il croyait que les gens devaient être « contraints » à être libres et individualistes. Inversant certaines de ses idées exprimées dans The Art of Being Ruled, il ne croyait maintenant plus que le besoin des masses à être asservies devait être organisé, mais plutôt que les masses devraient être contraintes à être individualistes, écrivant : « Je crois qu’ils pourraient avantageusement être contraints à rester absolument seuls plusieurs heures chaque jour, et avec une semaine d’isolement complet dans des conditions agréables (disons dans un paysage montagneux), tous les deux mois, cela serait une disposition excellente. Cela et d’autres mesures coercitives d’un genre similaire, je pense, en ferait des gens bien meilleurs » [46].

On pourrait dire qu’ici encore le processus d’industrialisation et le type de système économique qu’il implique, en même temps que l’urbanisation et la primauté de la City [= le pouvoir financier], sont nécessairement favorables à la création et au maintien d’une masse frénétique et pressée, enfermée dans une broyeuse. Chaque aspect de la vie est soumis au besoin de hâte, même sur le plan gastronomique, sous la forme du « fast food » comme cuisine de l’ère moderne. Le besoin d’heures de travail plus longues s’oppose aux premières attentes, selon lesquelles l’âge de la machine inaugurerait une ère de loisirs où la multitude aurait le temps de réfléchir sur l’art et la littérature, et même de les créer, comme pour les idéaux utopiques des premiers esthètes socialistes tels que William Morris et Oscar Wilde. L’espoir de Lewis que les individus pourraient être un jour contraints à se relaxer dans la solitude, pour qu’ils puissent devenir des individus réels, est plus éloigné que jamais.

Retour en Angleterre socialiste

En 1939, Lewis et sa femme se rendirent aux USA et ensuite au Canada où Lewis donna des cours à la Faculté d’Assumption, une situation qui ne lui causa pas de désagrément, car il avait depuis longtemps un grand respect pour le catholicisme, même s’il ne s’y était pas converti.

Lewis, le polémiste impénitent, commença une campagne contre l’abstraction extrême dans l’art, attaquant Jackson Pollock et les expressionnistes abstraits.

Il revint en Angleterre en 1945, et bien que devenu complètement aveugle en 1951, il continua d’écrire. En 1948 son livre America and Cosmic Man [L’Amérique et l’homme cosmique] décrivit les USA comme le laboratoire d’un futur nouvel ordre mondial d’anonymat et d’utilitarisme. Il voyait les USA non comme un pays mais comme une « Cosmopolis » [47]. Il pensait que les Américains étaient voués non au patriotisme national mais à la « fraternité », parce que les Américains sont de « race mêlée », et pour Lewis « la fraternité est plutôt une bonne chose pour laquelle combattre » [48], une combinaison d’« éthique puritaine et de politique révolutionnaire », une leçon donnée au monde sur « la manière d’obliger le lion à se coucher à coté de l’agneau » [49].

Comme nous l’avons vu, Lewis se moquait paradoxalement de la croyance de Pound au crédit social, mais il était très conscient du pouvoir de l’usure et des « Empereurs de la Dette ». Il examina cela une nouvelle fois en 1948 en écrivant :

Comme nous l’avons vu, Lewis se moquait paradoxalement de la croyance de Pound au crédit social, mais il était très conscient du pouvoir de l’usure et des « Empereurs de la Dette ». Il examina cela une nouvelle fois en 1948 en écrivant :

« Les intérêts monopolistiques, avec tout le pouvoir dont de tels intérêts disposent, s’opposent à tout changement dans un système vieilli qui a si bien servi leurs buts, et qui a tant d’avantages de leur point de vue, par rapport à un nouveau modèle.

Le royaume de féérie du capital bancaire et de la grandiose usure universelle, d’où un épais brouillard d’irréalité se déverse continuellement dans la politique (…) est un Mystère, dont l’existence même est ignorée par l’homme éduqué moyen…

Tout ce qu’il suffit de dire, c’est que la grande artificialité de la politique, que dans ces pages j’ai tenté de décrire, est au moins égalée, sinon dépassée, par l’artificialité de l’économie. Cela est vrai de l’Angleterre tout autant que de l’Amérique, bien que les Etats-Unis soient maintenant le quartier-général de la finance mondiale. » [50]

Revenant en Angleterre, Lewis reçut une certaine reconnaissance « officielle » lorsqu’il fut chargé d’écrire deux drames pour la BBC et qu’il devint un chroniqueur régulier pour The Listener.

Un poème d’après-guerre, So the Man You Are [Voilà l’homme que tu es], continue sous une forme autobiographique à refléter certains des thèmes favoris de Lewis ; celui de l’individu créatif opposé à l’alliance du troupeau, de la « Haute Finance, et du Bolchevisme » :

L’homme que je suis pourrait vendre la sacrée mèche

Si on me donnait des tribunes ! A la racaille

On peut donner toutes les trompettes que l’on veut.

Mais pas à ceux qui ont une langue en or. Le rebord de la fenêtre

Est la seule chaire qu’ils peuvent espérer obtenir.

Quel vent un esprit honnête fait-il souffler ? Ne cherchez pas

Un vent de la faucille et du marteau, des cloches et du livre,

Ni le vent d’un parti quelconque, ou soufflant

Depuis une montagne quelconque pour nous parler

De la Haute Finance, ou depuis des contreforts du même genre.

L’homme que je suis ne joue pas le jeu ! [51]

Lewis avait le sentiment que « tout était en train de se dessécher » en Angleterre, que « l’extrémisme dévorait les arts et le pourrissement était général à tous les niveaux de la société ». Sur l’Angleterre d’après-guerre, il écrit : « C’est la capitale d’un empire mourant – ne s’écroulant pas dans les flammes et la fumée mais expirant d’une manière particulière et silencieuse ».

C’est l’Angleterre qu’il dépeint dans sa nouvelle de 1951, Rotting Hill (le nom donné par Ezra Pound à Notting Hill), où vivaient Lewis et sa femme. L’Etat Providence symbolise un mauvais standard d’utilité dans la recherche du bonheur universel. Dans l’Angleterre socialiste, tout devient de qualité inférieure, incluant les boutons de chemise qui ne correspondent pas aux boutonnières, les lacets de chaussures trop courts pour être noués, les ciseaux qui ne coupent pas, et du pain et de la confiture immangeables. Lewis tente de décrire pleinement la grisaille socialiste de la Grande-Bretagne des années 40.

A la différence des littéraires qui se révoltèrent contre la domination de la gauche dans les arts, Lewis finit par soutenir l’idéal d’une culture mondiale surveillée par un Etat mondial central, et d’une humanité qui deviendrait l’« Homme Cosmique », voyant les USA comme le prototype d’une future société mondiale que le reste du monde rejoindrait [52]. Il écrivit sa dernière nouvelle The Red Priest [Le Prêtre Rouge] en 1956. Lewis mourut en 1957, salué par T. S. Eliot dans une nécrologie dans The Sunday Times : « Une grande intelligence a disparu ».

Notes

[1] Frederic Jameson, Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Fascist as Modernist (Berkeley: University of California Press, 1981), p. 1.

[2] Dans sa préface à l’édition de 1918 de Tarr, Lewis déplore que le nietzschéisme a « transformé en Surhomme chaque épicier vulgairement énergique en Europe ».

[3] William H. Pritchard, Wyndham Lewis (London: Routledge and Keegan Paul, 1972), p. 2.

[4] Wyndham Lewis, The Apes of God (Publisher? 1932).

[5] Bradford Morrow, “A History of an Unapologetic Apologia: Roy Campbell’s Wyndham Lewis,” Blast 3 (Santa Barbara: Black Sparrow Press, 1984), p. 11.

[6] Morrow, p. 11.

[7] E. W. F. Tomlin, “Wyndham Lewis: The Emancipator,” Blast 3, p. 109.

[8] Tomlin, p. 110.

[9] Tomlin, p. 110.

[10] William C. Wees, “Wyndham Lewis and Vorticism,” Blast 3, p. 47.

[11] Wees, p. 49.

[12] Blast 2 (Santa Barbara: Black Sparrow Press, 1981).

[13] Wees, p. 48.

[14] Wees, p. 49.

[15] T. E. Hulme, Speculations (1911), “Romanticism and Classicism” (New York: Harcourt, Brace and World Inc., 1936), p. 114.

[16] Wees, p. 49.

[17] Voir par exemple les idéogrammes chinois illustrant les concepts de confusion et d’ordre social dans le livre de Pound, Jefferson and/or Mussolini (New York: Liveright, 1970), chapitre XXIX : « Kung », qu’il identifie à l’ordre fasciste. Voir aussi les idéogrammes chinois utilisés dans les Cantos de Pound, LI et LIII.

[18] Wyndham Lewis, Rude Assignment: A narrative of my career up-to-date (London: Hutchinson, 1950), p. 129.

[19] Wyndham Lewis, Tarr (1918) (Harmondsworth: Penguin Books, 1982), pp. 25–26.

[20] Le « Code d’un Berger » peut être trouvé (en anglais) sur : http://www.gingkopress.com/09-lit/code-of-herdsman.html

[21] Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, trans. R. J. Hollingdale (Harmondsworth: Penguin books, 1969), pp. 78–81.

[22] Roy Campbell, “Wyndham Lewis,” Blast 3, p. 15.

[23] Campbell, p. 23.

[24] Campbell, p. 16.

[25] Campbell, p. 18.

[26] Wyndham Lewis, The Art of Being Ruled (London: Chatto & Windus, 1926), p. 111.

[27] Oswald Mosley, My Life (London: Nelson, 1968), p. 225.

[28] Wyndham Lewis, “Left Wings,” British Union Quarterly, January–April, 1937, in Selections from BUF Quarterly (Marietta, Georgia: The Truth At Last, 1995), p. 137.

[29] “Left Wings,” British Union Quarterly, p. 137.

[30] K. R. Bolton, “November 1917: Wall Street & the November 1917 Bolshevik Revolution,” Ab Aeterno, No. 5, October–December 2010 (Academy of Social and Political Research).

[31] “Left Wings,”p. 137.

[32] Pourtant il rejetait le conseil insistant de Pound d’étudier le crédit social de C. H. Douglas, et parlait des « cinglés du crédit » – Lewis, The Hitler Cult (London: Dent, 1939), p. 26, apparemment sans proposer d’alternative pratique à ce qu’il appelait aussi les « Rois du Crédit » et les « Empereurs de la Dette » (Lewis, Doom of Youth [New York, 1932], p. 35).

[33] Doom of Youth, p. 35.

[34] Paradoxalement, Lewis, en dépit de son soutien à Hitler et à Mosley, n’avait jamais soutenu le fascisme italien, le considérant comme du « futurisme politique ». Bryant Knox, “Ezra Pound on Wyndham Lewis’s Rude Assignment,” Blast 3, p. 161.

[35] Lewis, Left Wings Over Europe (London: Jonathan Cape, 1936), p. 165.

[36] Lewis, Time and Western Man (London: Chatto & Windus, 1927), p. 262.

[37] Spengler ne « dédaignait » pas les autres cultures ; il cherchait à décrire leur essence interne comme un observateur détaché.

[38] Time and Western Man, pp. 39–40.

[39] Time and Western Man, p. 42.

[40] Time and Western Man, pp. 51–52.

[41] Time and Western Man, p. 53.

[42] Time and Western Man, p. 53.

[43] Time and Western Man, p. 69.

[44] Wyndham Lewis, Men Without Art (London: Cassell, 1934), p. 263.

[45] Wyndham Lewis, Pale Face: The Philosophy of the Melting-Pot (London: Chatto and Windus, 1929), p. 82.

[46] Time and Western Man, p. 138.

[47] Lewis, America and Cosmic Man (New York: Country Life Press, 1949), p. 18.

[48] America and Cosmic Man, p. 27.

[49] America and Cosmic Man, pp. 30–31.

[50] America and Cosmic Man, pp. 158–59.

[51] Lewis, “If So the Man You Are,” 1948, The Penguin Book of Contemporary Verse (Harmondsworth: Penguin Books, 1965), pp. 73–74.

[52] America and Cosmic Man, “Cosmic Society and Cosmic Man.”

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

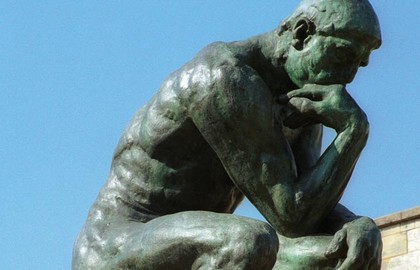

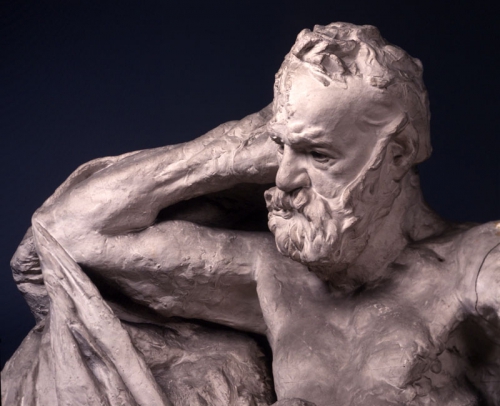

Si comprendemos el romanticismo como la libre y vehemente manifestación de los sentimientos, precisamente aquellos que habían sido despreciados por la calculada mentalidad racionalista, entenderemos porqué la escultura, a pesar de la corriente romántica, siguió siendo neoclásica durante gran parte del siglo XIX, y es que la racionalidad es más fácil que se exprese en la piedra o en el metal, a que en estos mismos elementos se manifiesten los sentimientos. Será, precisamente Rodin, el genio capaz de expresar la vitalidad emotiva de la interioridad del hombre ya no solo en la poesía o la pintura sino esta vez en la escultura, incorporando así tardíamente a esta disciplina en el romanticismo, corriente que ya decaía en la segunda mitad del XIX. Fue en 1914, al final de su vida

Si comprendemos el romanticismo como la libre y vehemente manifestación de los sentimientos, precisamente aquellos que habían sido despreciados por la calculada mentalidad racionalista, entenderemos porqué la escultura, a pesar de la corriente romántica, siguió siendo neoclásica durante gran parte del siglo XIX, y es que la racionalidad es más fácil que se exprese en la piedra o en el metal, a que en estos mismos elementos se manifiesten los sentimientos. Será, precisamente Rodin, el genio capaz de expresar la vitalidad emotiva de la interioridad del hombre ya no solo en la poesía o la pintura sino esta vez en la escultura, incorporando así tardíamente a esta disciplina en el romanticismo, corriente que ya decaía en la segunda mitad del XIX. Fue en 1914, al final de su vida Basta amar para penetrar en su secreto”

Basta amar para penetrar en su secreto”

Percy Wyndham Lewis (1882-1957), est considéré comme le fondateur du seul mouvement culturel moderniste indigène en Grande-Bretagne. Cependant, on le met rarement sur le même plan que Ezra Pound, James Joyce, T. S. Eliot, et d’autres de sa génération [1]. Lewis était l’une de ces nombreuses figures culturelles qui rejetaient l’héritage du XIXe siècle – celui du libéralisme bourgeois et de la démocratie, qui pesait sur le XXe.

Percy Wyndham Lewis (1882-1957), est considéré comme le fondateur du seul mouvement culturel moderniste indigène en Grande-Bretagne. Cependant, on le met rarement sur le même plan que Ezra Pound, James Joyce, T. S. Eliot, et d’autres de sa génération [1]. Lewis était l’une de ces nombreuses figures culturelles qui rejetaient l’héritage du XIXe siècle – celui du libéralisme bourgeois et de la démocratie, qui pesait sur le XXe.

Un environnement artistique sain requiert l’ordre et la discipline, pas le chaos et la fluctuation continuelle. C’est le grand conflit entre le « romantique » et le « classique » dans les arts. Cette dichotomie entre « classique » et « romantique » est représentée en politique par la différence entre la philosophie du « Temps » et celle de l’« Espace », cette dernière étant illustrée par la philosophie de Spengler. A la différence de beaucoup d’autres représentants de la « Droite », Lewis était fermement opposé à l’approche historique de Spengler, critiquant son Déclin de l’Occident dans Time and Western Man. Pour Lewis, Spengler et d’autres « philosophes du Temps » reléguaient la culture dans la sphère politique. Les interprétations cycliques et organiques de l’histoire sont vues comme « fatalistes » et démoralisantes pour la survie de la race européenne. Lewis résumait la thèse de Spengler comme suit : « Vous les Blancs, êtes sur le point de vous éteindre. Tout est fini pour vous ; et je peux vous le prouver par le résultat de mes recherches, et par ma nouvelle science de l’histoire, qui est bâtie sur le grand système du temps… » [36].

Un environnement artistique sain requiert l’ordre et la discipline, pas le chaos et la fluctuation continuelle. C’est le grand conflit entre le « romantique » et le « classique » dans les arts. Cette dichotomie entre « classique » et « romantique » est représentée en politique par la différence entre la philosophie du « Temps » et celle de l’« Espace », cette dernière étant illustrée par la philosophie de Spengler. A la différence de beaucoup d’autres représentants de la « Droite », Lewis était fermement opposé à l’approche historique de Spengler, critiquant son Déclin de l’Occident dans Time and Western Man. Pour Lewis, Spengler et d’autres « philosophes du Temps » reléguaient la culture dans la sphère politique. Les interprétations cycliques et organiques de l’histoire sont vues comme « fatalistes » et démoralisantes pour la survie de la race européenne. Lewis résumait la thèse de Spengler comme suit : « Vous les Blancs, êtes sur le point de vous éteindre. Tout est fini pour vous ; et je peux vous le prouver par le résultat de mes recherches, et par ma nouvelle science de l’histoire, qui est bâtie sur le grand système du temps… » [36].

Comme nous l’avons vu, Lewis se moquait paradoxalement de la croyance de Pound au crédit social, mais il était très conscient du pouvoir de l’usure et des « Empereurs de la Dette ». Il examina cela une nouvelle fois en 1948 en écrivant :

Comme nous l’avons vu, Lewis se moquait paradoxalement de la croyance de Pound au crédit social, mais il était très conscient du pouvoir de l’usure et des « Empereurs de la Dette ». Il examina cela une nouvelle fois en 1948 en écrivant :