Le mystère de la laideur contemporaine

Ex: https://aristidebis.blogspot.com

Lorsque je me promène dans Paris, ou dans n’importe quelle grande ville de France, la laideur presque universelle des bâtiments contemporains est un phénomène qui ne lasse pas de me consterner, et de me fasciner.

Dans un article que j’avais traduit pour mon blog, Claire Berlinski, une Américaine vivant à Paris, écrivait : « Paris est toujours beau, mais Dieu sait que les architectes font de leur mieux pour ruiner cette beauté. La périphérie a été détruite et le centre a été abîmé. Aucun architecte ayant œuvré depuis la fin de la seconde guerre mondiale n’a ajouté à la beauté de la ville, et chacun d’entre eux en a soustrait quelque chose.

Je fais entièrement mien ce jugement esthétique concernant ce que l’auteur appelle « le saccage architectural de Paris ». En revanche, je récuse l’idée que personne ne se soucierait de demander pourquoi, étant donné que cette question me tarabuste depuis longtemps déjà.

Comment se fait-il qu’avec tant de richesse et de tels moyens techniques nous ne soyons pas capables de construire des bâtiments agréables à l’œil ? Pourquoi la beauté semble-t-elle avoir pratiquement déserté le monde de l’architecture ? Pourquoi, avec sous les yeux tant de merveilles issues des siècles passés, la création contemporaine est-elle aussi systématiquement hideuse ? Et pourquoi cette laideur est-elle devenue la norme en Occident ? Voilà ce que j’aimerais comprendre.

Je cite sur ce point un excellent article, très bien informé, que j’avais déjà eu l’occasion de signaler, et dans lequel vous pourrez trouver toutes les illustrations nécessaires pour soutenir mon propos (Brianna Rennix & Nathan j. Robinson, «Why you hate contemporary architecture », Current Affairs, 31 octobre 2017) :

« Pendant environ 2 000 ans, tout ce que les êtres humains ont construit a été beau, ou du moins acceptable. Le XXe siècle a mis un terme à cette situation, comme en témoigne le fait que les gens font souvent des pieds et des mains pour passer leurs vacances dans des villes « historiques » (lire : « belles ») qui contiennent aussi peu d'architecture post seconde guerre mondiale que possible. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a réellement changé ? Pourquoi semble-t-il y avoir une rupture aussi évidente entre les milliers d'années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre ? Et pourquoi cela semble-t-il vrai partout ? »

Avant d’aller plus loin, il me faut préciser que ce jugement ne s’applique évidemment pas à tous les bâtiments contemporains. La laideur qui me frappe, et qui est pour moi une énigme que j’aimerais résoudre, est celle des bâtiments que l’on peut dire « de prestige ». Les bâtiments publics ou ceux pour lesquels le ou les architectes ont manifestement reçu carte blanche pour faire « quelque chose de nouveau » et pour démontrer leur génie créatif. Dans certains cas le résultat est réellement intéressant et peut même être esthétiquement satisfaisant. La fondation Louis Vuitton, à Paris, œuvre de l’architecte Frank Gehry, me parait appartenir à la première catégorie et le Burj-al-arab, conçu par l’architecte Tom Wright, à la seconde. Mais pour quelques réussites, combien d’horreurs qui donnent le frisson et que l’on souhaiterait voir détruites séance tenante ? Les beaux bâtiments contemporains sont comme les poissons-volants : ils ne constituent pas, et de très loin, la majorité du genre.

Par ailleurs, pour caractériser les bâtiments que j’ai en vue, le terme laideur est peut-être insuffisamment précis. Sans doute faudrait-il ajouter les termes inhumain et angoissant.

Dans un petit texte dont le titre m’échappe, et que j’ai lu il y a fort longtemps, Michel Houellebecq évoque l’esplanade de La Défense et remarque que les passants semblent spontanément s’adapter à l’architecture proposée en adoptant une démarche robotique et en arborant un regard vide et un visage figé. L’effet produit par l’architecture contemporaine me semble en effet être de cet ordre-là.

Deux éléments me paraissent caractériser principalement les constructions contemporaines qui défigurent nos villes. D’une part le rejet pratiquement systématique de tout ce qui rend un bâtiment spontanément plaisant à l’œil : ornement, symétrie, proportion, harmonie, bref le rejet de tous les constituants objectifs de la beauté, ou du moins, s’il faut parler selon toutes les écoles philosophiques, de ce qui est à peu près universellement considéré comme agréable à regarder.

« Le fait le plus extraordinaire concernant l'architecture du siècle dernier, cependant », écrivent Rennix et Robinson, « est à quel point certaines tendances sont devenues dominantes. L'uniformité esthétique entre les différents architectes est remarquablement rigide. L'architecture contemporaine fuit l'utilisation classique des symétries multiples, elle se refuse intentionnellement à aligner les fenêtres ou d'autres éléments de design, et préfère les formes géométriques inhabituelles aux formes satisfaisantes et ordonnées. Elle obéit à un certain nombre de tabous stricts : les dômes et arcs classiques sont interdits. Une colonne ne doit jamais être cannelée, les toits en pentes symétriques sont impossibles. Oubliez les coupoles, les clochers, les corniches, les arcades et tout ce qui rappelle la civilisation pré-moderne. » (« Why you hate contemporary architecture »)

Ou encore :

« La passion de l'architecte contemporain est de disposer des éléments d’une manière qui soit intentionnellement discordante, désordonnée et exaspérante. »

Autrement dit, les architectes contemporains semblent chercher avec obstination non pas à plaire mais à déplaire, à choquer et à désorienter.

D’autre part, ce qui me semble caractériser – sans exception que je connaisse – les bâtiments contemporains, c’est leur mépris total pour la notion d’unité architecturale. Un bâtiment contemporain se reconnait d’abord au fait qu’il refuse de manière éclatante de s’intégrer dans son environnement. Au contraire, son ambition première semble être de ruiner, de détruire l’harmonie du quartier dans lequel il s’inscrit, si cela est possible.

Prenons l’exemple de la tour Montparnasse. Certes, son habillage, très années 1970, a plutôt mal vieilli. Mais sa forme n’est pas déplaisante en elle-même et, dans une ville comme Chicago, personne ne la remarquerait particulièrement, même si elle ne serait sûrement pas considérée comme un beau bâtiment. En revanche, dans une ville comme Paris, dont les bâtiments dépassent rarement une dizaine étages et sont de couleur plutôt claire, la gigantesque tour sombre écrase le paysage et ruine toutes les perspectives à des kilomètres à la ronde. Une des raisons pour lesquelles la Fondation Louis Vuitton peut être classée parmi les rares réussites parisiennes de l’architecture contemporaine, c’est précisément qu’elle est isolée, au milieu du bois de Boulogne. Mais située dans un quartier d’habitation, elle produirait à peu près le même effet discordant que la Tour Montparnasse, en moins catastrophique étant donnée sa plus faible hauteur.

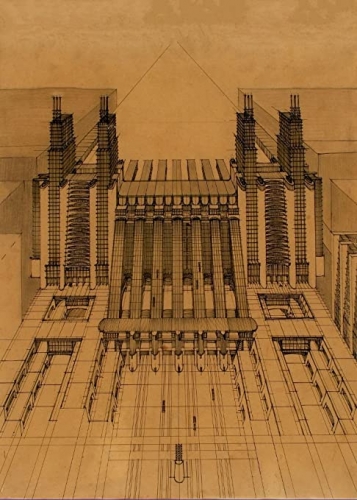

Pour ne pas multiplier inutilement les exemples au sujet d’un phénomène qui ne me parait pas sérieusement contestable, prenons simplement le cas des bâtiments conçus par Le Corbusier. Celui-ci peut certainement être considéré comme le pape de l’architecture contemporaine et son œuvre est classée depuis 2016 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Corbusier fut à l’architecture du 20ème siècle ce que Picasso fut à la peinture. Certains jugeront peut-être les œuvres de Le Corbusier intéressantes, novatrices, géniales même peut-être. Je les juge personnellement (toutes celles du moins que je connais) particulièrement repoussantes et littéralement inhumaines : impropres à être habitées par des êtres humains ordinaires. Mais je crois qu’il est un point sur lequel les admirateurs de Le Corbusier et ses contempteurs, comme moi, peuvent s’accorder : ses bâtiments sont absolument singuliers. Comme le dit Theodore Dalrymple : « un bâtiment de Le Corbusier est incompatible avec tout ce qui n’est pas lui-même. » En conséquence de quoi : « Un seul de ses bâtiments, ou un bâtiment inspiré par lui, est capable de ruiner l'harmonie de tout un paysage urbain. »

Les sentiments que m’inspire l’architecture contemporaine me paraissent d’autant moins subjectifs que ce que j’ai essayé de décrire se retrouve, mutatis mutandis, dans d’autres domaines de la création artistique.

Il y a quelque temps de cela, au cours d’une émission de radio animée par l’amie Catherine Rouvier, j’ai eu la chance de rencontrer Alexandre Damnianovitch, chef d’orchestre et compositeur d’origine serbe qui exerce son art en France depuis le début des années 1980. Alexandre Damnianovitch nous racontait l’atmosphère bien particulière, et proprement idéologique, qui régnait au Conservatoire National de Paris à la fin des années 1970. Toute tentative de composer de la musique qui ressemble à ce que le grand public appelle de la musique, c’est-à-dire quelque chose de plaisant à l’oreille et qui contienne une mélodie reconnaissable, était alors traité avec dédain et fortement découragé. Le seul langage musical vraiment admis était celui de la musique sérielle, qui pousse au bout de sa logique la recherche de l’atonalité entamée avec le dodécaphonisme initié par Schönberg au début des années 1920. Le résultat est l’équivalent musical d’un bâtiment de Le Corbusier, lorsque Le Corbusier est à son meilleur, c’est-à-dire à son pire : étrange, inquiétant, désagréable, angoissant.

Lorsque j’étais enfant, mon père, grand mélomane à l’immense érudition musicale, était fréquemment branché sur France Musique, et se désolait tout aussi fréquemment de la présence de plus en plus envahissante, sur les ondes de sa radio favorite, de pièces musicales « d’avant-garde ». Le nom de Pierre Boulez, que j’entendais parfois prononcer sans savoir de qui il s’agissait, évoquait manifestement en lui des sentiments très négatifs, quelque part entre le mépris et la colère.

J’ai gardé le vif souvenir de ces sons discordants qui s’échappaient du poste et qui ne ressemblaient en rien à ce que j’appelais, moi, dans ma naïveté enfantine, de la musique et je n’ai compris que bien plus tard que Pierre Boulez avait été à la musique du 20ème siècle ce que Le Corbusier avait été à l’architecture. J’ai d’ailleurs éprouvé le même genre de sentiment horrifié lorsque j’ai vu pour la première fois la Cité Radieuse, à Marseille, que lorsque j’entendais Le marteau sans maitre, ou ses équivalents, à la radio : « Mais comment peut-on faire des choses pareilles ? »

De la même manière que l’architecture contemporaine d’avant-garde manifeste, en règle générale, une indifférence souveraine vis-à-vis de êtres humains qui sont censés vivre dans ses créations, la musique savante d’aujourd’hui, celle qui est enseignée dans les conservatoires, celle qui fait l’objet de commandes publiques et obtient les prix les plus prestigieux, manifeste en général une indifférence souveraine vis-à-vis de l’auditeur. Une pièce de musique sérielle ou inspirée par ce courant est aussi peu faite pour être écoutée par une oreille humaine qu’un bâtiment de Le Corbusier, ou inspiré par Le Corbusier, est fait pour être habité par des êtres humains réels, avec des besoins et des émotions qui sont ceux des êtres humains. Avec toutefois cette différence : nul n’est obligé d’écouter un morceau de musique et il est donc très facile d’échapper aux atrocités de la création musicale contemporaine. En revanche, il est beaucoup plus difficile, et même pour un certain nombre de gens pratiquement impossible, d’échapper à la vue d’un bâtiment de grande taille, et par conséquent d’échapper aux effets que sa vue produit sur vous. L’indifférence de l’architecte aux utilisateurs de son bâtiment a donc une toute autre portée que l’indifférence du compositeur à ses auditeurs, et se rapproche de la cruauté.

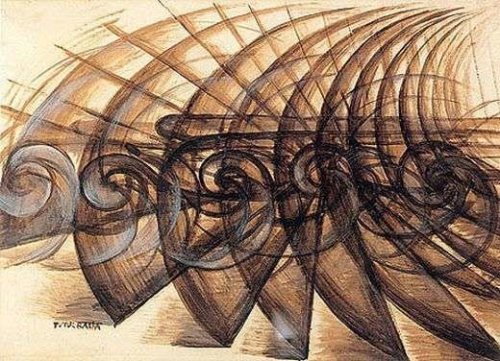

Le même phénomène peut, me semble-t-il, se constater sans trop de difficulté dans la peinture.

Pour ne pas nous égarer dans une forêt d’exemples et de cas particuliers qui risqueraient de nous faire perdre de vue la différence la plus saillante entre la peinture contemporaine et la peinture qui l’a précédée, procédons comme pour l’architecture et la musique, par la méthode des exemples éminents.

De l’aveu général, le plus grand peintre du 20ème siècle, ou du moins le plus important, celui qui a eu l’influence la plus vaste et la plus durable, est Picasso. Or ce qui caractérise la peinture de Picasso, ce qui la caractérise visiblement si l’on peut dire, c’est la déconstruction, l’abandon progressif de tout ce qui était auparavant censé constituer la beauté, et notamment la beauté du corps et de la figure humaine : la symétrie des traits, la proportion des formes, l’harmonie et la vérité des couleurs. Avec Picasso, tout cela disparait pour être remplacé par des êtres difformes, impossibles, qui semblent tout droit sortis d’un cauchemar ou d’un délire toxicomaniaque.

Après Picasso, le peintre le plus célèbre de la seconde moitié du 20ème siècle – en tout cas celui dont les tableaux sont aujourd’hui encore parmi les plus côtés sur le marché mondial – est sans doute Francis Bacon. A titre personnel, l’œuvre de Bacon me semble beaucoup plus intéressante que celle de Picasso mais, tout comme celles du Picasso de la maturité, les toiles de Bacon me paraissent objectivement dépourvues d’agrément et de beauté. La peinture de Bacon est, si l’on veut, intrigante ou fascinante, mais elle n’est ni belle ni plaisante. En fait, la fascination que peut exercer une toile de Bacon vient précisément de son caractère choquant et, pour tout dire, malsain. Nombre de ses tableaux parmi les plus célèbres ressemblent à des scènes de torture ou des étals de boucherie et ses portraits semblent conçus pour susciter l’angoisse et le désespoir chez le spectateur. On sait que Bacon lui-même était adepte des pratiques sadomasochistes et il ne semble pas excessif de dire que nombre de ses toiles paraissent en cohérence avec ce goût particulier.

Venons-en enfin à la littérature. Que la littérature au 20ème siècle ait peu à peu, comme l’architecture, la musique et la peinture, délibérément délaissé, et même dédaigné, la notion d’agrément me parait peu contestable, de même d’ailleurs et pour les mêmes raisons que les notions de convenance et de moralité. Par agrément j’entends d’abord le plaisir qui nait pour le lecteur de l’intérêt de l’histoire qui lui est raconté et de la beauté du style dans laquelle cette histoire est contée. Je parle bien sûr de la littérature qui a des prétentions, des auteurs qui ambitionnent de « faire une œuvre » et pas simplement de vendre des livres. A titre d’anecdote, mon père – décidément aussi peu satisfait de l’évolution de la littérature que de celle la musique – s’était peu à peu, et à la même époque, tourné vers les « romans noirs » pour contenter sa soif de nouveautés, au point de ne pratiquement plus lire que cela. Il m’avait un jour expliqué ainsi ce goût devenu exclusif : « Eux au moins ils te racontent une histoire ». Mais allons directement au point qui me parait essentiel.  Je cite Pierre Manent, qui me parait particulièrement éclairant :

Je cite Pierre Manent, qui me parait particulièrement éclairant :

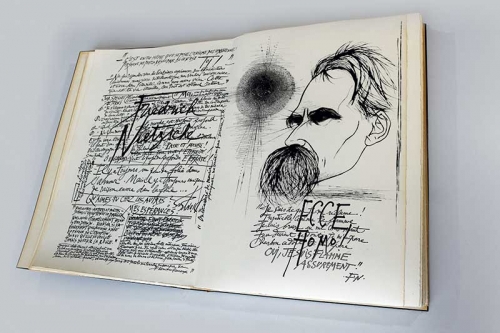

« Considérons alors le domaine dans lequel l’humanité moderne enregistre sa vie intime – où elle enregistre toujours plus complètement sa vie toujours plus intime : la littérature. Certes il serait vain d’en résumer le mouvement d’une formule, et je n’ai par devers moi aucune « théorie de la littérature ». Mais enfin il me semble que, de Proust et Céline au théâtre de l’absurde et au Nouveau roman, elle dévoile l’imposture des liens humains, le mensonge de l’amour, l’inanité ou la duperie du langage. Elle explore ce que c’est que ceci : devenir un individu. Elle poursuit cette entreprise avec une obstination et une ferveur qui nourrissent l’obsédant souci de l’avant-garde et de la nouveauté littéraire. Une volonté de connaissance est ici à l’œuvre, qui élabore une sorte d’anthropologie négative, portée non par la foi mais par la défiance – par l’absence de foi dans le lien humain. Par son intensité et sa radicalité, ce mouvement s’oppose et se substitue aux deux grandes autorités qui nourrissaient la littérature antérieure : celle des modèles grecs et romains d’un côté, celle des Ecritures chrétiennes de l’autre. Il n’y a plus de démarche héroïque, plus de chemin vers la sagesse, plus d’itinéraire de l’âme vers Dieu, mais très exactement un « voyage au bout de la nuit » où il s’agit de découvrir enfin ce que c’est que d’être un pur individu, en deçà du lien social, et en deçà même du langage. » (Enquête sur la démocratie, « Note sur l’individualisme moderne ». On trouve également dans ce volume une remarquable analyse du Voyage au bout de la nuit sous le titre « Les hommes séparés – sur la psychologie de Céline », que je ne saurais trop vous recommander.)

Pour confirmer la pertinence de cette observation de Pierre Manent, il suffit, me semble-t-il, de se tourner vers celui qui est sans doute l’écrivain français le plus important de ce début de vingt et unième siècle, Michel Houellebecq.

A la différence de ces écrivains formalistes dont se plaignait mon père, Michel Houellebecq raconte assurément des histoires. Il a quelque chose à dire, ou il estime avoir quelque chose à dire. Mais ce qu’il a à dire s’inscrit dans le droit fil de ce « dévoilement de l’imposture des liens humains » mis en exergue par Manent.

Voici par exemple ce qu’il écrit dans Extension du domaine de la lutte (son premier roman, qui est à bien des égards son livre-programme) : « Pour atteindre le but, autrement philosophique, que je me propose, il me faudra au contraire élaguer. Simplifier. Détruire un par un une foule de détails. J’y serai d’ailleurs aidé par le simple jeu du mouvement historique. Sous nos yeux le monde s’uniformise ; les moyens de télécommunication progressent ; l’intérieur des appartements s’enrichit de nouveaux équipements. Les relations humaines deviennent progressivement impossibles, ce qui réduit d’autant la quantité d’anecdotes dont se compose une vie. » Et encore :

« Cet effacement progressif des relations humaines n’est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment, en effet, entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s’étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations ? Nous sommes loin des Hauts de Hurlevent, c’est le moins que l’on puisse dire. La forme romanesque n’est pas conçue pour peindre l’indifférence, ni le néant ; il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne. »

Les relations humaines sont ou deviennent impossibles. Nous sommes, ou nous tendons irrésistiblement vers l’état de monades. Nous sommes tous « des malins », comme dirait Ferdinand et de fait, de Céline à Houellebecq la ligne est assez droite malgré la différence de ton, hargne et amère sarcasme chez l’un, avachissement et tristesse sans fond chez l’autre.

Mais cette imposture des liens humains, n’est-ce pas aussi ce que nous disent, à leur manière, l’architecture, la peinture et la musique contemporaine ?

En ce qui concerne l’architecture, les auteurs de Why you hate contemporary architecture font cette remarque humoristique mais aussi, me semble-t-il, très pertinente : « Si cela ne vous fait pas vous sentir terriblement, désespérément seul, c’est que ce n’est probablement pas un bâtiment contemporain ayant remporté des prix. »

Ce sentiment de solitude écrasante que suscitent tant de bâtiments contemporains, en effet, est totalement volontaire, délibérément recherché. Il est à tout le moins la conséquence nécessaire du mépris ostensible des architectes pour les besoins des êtres humains, à commencer par leurs besoins émotionnels.

« Une autre chose que vous entendrez souvent dans les écoles de design », écrivent Rennix et Robinson, « c'est que l'architecture contemporaine est « honnête ». Elle ne s'appuie pas sur les formes et les usages du passé, et elle ne cherche pas à vous vous dorloter, vous et vos sentiments stupides. Réveillez-vous, les moutons ! Votre patron vous déteste, et votre propriétaire suceur de sang aussi, et votre gouvernement a bien l'intention de vous écraser entre ses engrenages. C'est le monde dans lequel nous vivons ! Faut vous y habituer ! Les amateurs du Brutalisme - l'école d'architecture qui se caractérise par l’usage immodéré des blocs de béton brut - s'empressent de souligner que ces bâtiments « disent les choses telles qu'elles sont », comme si cela pouvait excuser le fait qu’ils sont, au mieux, sinistres et, au pire, qu’ils ressemblent au quartier général d'une sorte de dictature totalitaire post-apocalyptique. »

« L’honnêteté » du brutalisme et des écoles qui lui ont succédé sans jamais remettre en cause ses dogmes fondamentaux, est la même honnêteté que celle de Ferdinand : l’honnêteté de reconnaitre que l’amour, l’amitié, la gentillesse, la sollicitude et tous les sentiments apparentés sont illusoires, que nous sommes tous seuls dans notre nuit, enfermés dans notre égoïsme, que par conséquent la réalité du monde humain c’est l’exploitation et l’écrasement de l’homme par l’homme. Le monde humain EST fondamentalement « une sorte de dictature totalitaire post-apocalyptique », même si habituellement nous dissimulons cette réalité sinistre sous toutes sortes d’artifices.

Vouloir plaire, c’est se soucier des autres. C’est croire que ce qui est plaisant pour moi doit également être plaisant pour les autres car les autres hommes me ressemblent, leur monde intérieur est semblable au mien. Pour plaire, il faut s’appuyer sur un répertoire d’émotions et d’idées commun au créateur et à son public. Par conséquent, chercher à plaire c’est postuler qu’une véritable communication est possible Et de fait, l’émerveillement devant la beauté est capable de réunir les hommes et fait signe vers le caractère objectif des distinctions morales, vers l’existence d’un ordre naturel qui n’est pas essentiellement hostile aux aspirations humaines à la beauté, à la justice, à la bonté, à la sagesse. A l’inverse, rechercher systématique ce qui est étrange, déplaisant, choquant, c’est rejeter la possibilité d’un monde commun dans lequel nous pourrions partager les raisons et les actions. C’est affirmer le primat de ce qui nous sépare, de ce qui nous constitue en entités séparés, sur tout ce qui pourrait nous réunir. C’est essayer de « découvrir enfin ce que c’est que d’être un pur individu », comme le dit Pierre Manent.

De cette manière, non seulement les bâtiments contemporains sont-ils le plus souvent conçus de manière à provoquer des sentiments d’aliénation, d’écrasement, d’angoisse et de solitude qui sont censés nous rappeler la vérité de notre condition, mais leur refus, si caractéristique, de s’intégrer harmonieusement dans leur environnement urbain, la recherche obsessionnelle du « geste architectural » qui introduira une rupture bien visible avec ce qui existe peut également être compris comme découlant du même postulat métaphysique de base : la primauté absolue de l’individualité. Les bâtiments contemporains sont par excellence des bâtiments « individuels », pour ne pas dire des bâtiments solipsistes.

Je vous laisse faire l’application à la musique et à la peinture, mais celle-ci me semble relativement évidente.

Il y a plus : si le réel est l’individuel et si le but de l’existence est de devenir un pur individu, une œuvre d’art sera d’autant plus authentique qu’elle sera plus incompréhensible, plus inassimilable par le public. L’acte de création d’un moi véritable sera par définition sans équivalent. Il sera aussi individuel, unique, que son créateur. Il ne pourra donc, à strictement parler, être compris par personne d’autre que lui.

On le sait, la grande hantise de l’artiste contemporain qui a de l’ambition, c’est d’être « récupéré », c’est-à-dire de devenir populaire. Il y a plus d’une raison à cela, mais une raison décisive est qu’une œuvre populaire, une œuvre qui plait au grand public, ne peut pas être une œuvre « authentique » puisque le commun est une illusion. Bien évidemment ce refus de principe de la popularité s’accommode mal de désirs très communs et auxquels les artistes échappent rarement, comme le désir de l’argent et des honneurs, et on n’en finirait pas d’énumérer les subterfuges qui ont pu être inventés pour concilier ces aspirations inconciliables mais cette crainte comique de la « récupération » n’en est pas moins aisément repérable dans les cercles artistiques contemporains.

Pierre Manent analyse ainsi cette obsession du « devenir individu » qui traverse la littérature du 20ème siècle et qu’il nous a semblé retrouver, mutatis mutandis, dans les autres arts :

« Je vais faire ici ce que je m’étais interdit : je vais résumer d’un mot ce mouvement. Il s’agit, dans l’état de société, et par le moyen de la littérature – de l’investigation littéraire, de l’instrument littéraire – de revenir à ce que les philosophes appelaient jadis l’état de nature, cet état où il n’y a que des individus. Alors que la civilisation se perfectionne, que les nations démocratiques jettent sur le monde un réseau toujours plus ample et serré d’artifices techniques, juridiques et politiques pour faire vivre ensemble, ou plutôt pour faire « communiquer » des peuples que la géographie et l’histoire empêchent de vivre ensemble, l’esprit, dans ces mêmes sociétés, se donne pour tâche de défaire, dans l’élément de la littérature et peut-être, plus généralement, dans l’élément de l’art, de défaire, de déconstruire tous les liens. Ce double mouvement, de construction artificielle et de déconstruction, ne contient rien de contradictoire ; ses deux aspects obéissent au même principe : les hommes n’ont point entre eux de liens naturels ; ils sont donc les auteurs – les artistes – de tous leurs liens.

(…)

Cette situation de la démocratie, cette expérience de la dissolution libératrice des liens, contient pour chaque individu, une mission. Sa situation contient sa mission : il est « condamné à être libre ». Tel est, reconnaissable sous bien des rhétoriques différentes, le pathos spécifique de l’individualisme moderne. »

Manent trouve donc la racine de cet « esprit artistique du temps » dans la philosophie politique moderne, celle qui a « popularisé » cette notion d’état de nature et qui s’en est servi pour fonder des gouvernements d’un type nouveau.

Manent trouve donc la racine de cet « esprit artistique du temps » dans la philosophie politique moderne, celle qui a « popularisé » cette notion d’état de nature et qui s’en est servi pour fonder des gouvernements d’un type nouveau.

Qu’il puisse exister un rapport entre, par exemple, Hobbes et Le Corbusier ou bien entre Rousseau et Céline, et même un rapport de causalité, que les premiers puissent être, en un certain sens, les maitres spirituels des seconds n’est pas si étrange qu’il peut le sembler, si nous voulons bien nous rappeler que la politique est « la science architectonique », comme le dit Aristote. Ce qui signifie à peu près – pour essayer de condenser en quelques mots une longue histoire – que la réponse à la question « qui doit gouverner ? » donne naissance à la fois à un ordre juridico-politique et à un mode de vie, des mœurs, une « culture » particulière : ce que la science politique appelait et appelle parfois encore un régime politique. Ainsi, par exemple, le régime américain est à la fois la Constitution des Etats-Unis et l’american way of life. Le principe de gouvernement propre à chaque régime, autrement dit, tend à pénétrer irrésistiblement dans tous les aspects de la vie humaine, le public contamine le privé.

La description que fait Tocqueville des Etats-Unis, dans De la démocratie en Amérique, est une illustration quasiment parfaite de la maxime précitée d’Aristote :

« Aux Etats-Unis, le dogme de la souveraineté du peuple n’est point une doctrine isolée qui ne tienne ni aux habitudes, ni à l’ensemble des idées dominantes ; on peut, au contraire, l’envisager comme le dernier anneau d’une chaine d’opinions qui enveloppe le monde anglo-américain tout entier. La Providence a donné à chaque individu, quel qu’il soit, le degré de raison nécessaire pour qu’il puisse se diriger lui-même dans les choses qui l’intéressent exclusivement. Telle est la grande maxime sur laquelle, aux Etats-Unis, repose la société civile et la politique : le père de famille en fait l’application à ses enfants, le maître à ses serviteurs, la commune à ses administrés, la province aux communes, l’Etat aux provinces, l’Union aux Etats. Etendue à l’ensemble de la nation, elle devient le dogme de la souveraineté du peuple. Ainsi, aux Etats-Unis, le principe générateur de la république est le même qui règle la plupart des actions humaines. La république pénètre donc, si je puis m’exprimer ainsi, dans les idées, dans les opinions, et dans toutes les habitudes des Américains en même temps qu’elle s’établit dans leurs lois. »

Et Tocqueville, dans le second tome de son ouvrage, n’hésite d’ailleurs pas à appliquer cette analyse à la production artistique américaine, en s’essayant à expliquer pourquoi, selon lui, « les Américains élèvent en même temps de si petits et de si grands monuments » ou quelles sont quelques-unes « des sources de poésie chez les nations démocratiques ».  Il serait possible de prolonger l’analyse de Manent (et de Tocqueville) en faisant remarquer que la science moderne n’est pas non plus sans rapport avec les caractéristiques de l’art contemporain que nous avons mis en évidence. On pourrait par exemple, sans grande difficultés, tracer des parallèles entre la théorie néo-darwinienne concernant l’origine de la vie et l’évolution des espèces, et la Weltanschauung propagée par « l’avant-garde » artistique au 20ème siècle. Enfin, il serait possible de relier tous les fils en analysant les rapports qui existent entre la science moderne et la philosophie politique moderne.

Il serait possible de prolonger l’analyse de Manent (et de Tocqueville) en faisant remarquer que la science moderne n’est pas non plus sans rapport avec les caractéristiques de l’art contemporain que nous avons mis en évidence. On pourrait par exemple, sans grande difficultés, tracer des parallèles entre la théorie néo-darwinienne concernant l’origine de la vie et l’évolution des espèces, et la Weltanschauung propagée par « l’avant-garde » artistique au 20ème siècle. Enfin, il serait possible de relier tous les fils en analysant les rapports qui existent entre la science moderne et la philosophie politique moderne.

Mais une telle analyse nous entrainerait beaucoup trop loin sur des chemins beaucoup trop escarpés. Restons-en donc à cette constatation : il existe une affinité certaine entre notre philosophie politique et notre production artistique et notamment entre nos principes « individualistes » et les caractéristiques les plus contestables et les moins satisfaisantes de notre architecture, de notre littérature, de notre musique, de notre peinture, etc.

Gardons-nous, toutefois, d’en tirer des conclusions trop radicales au sujet de « la modernité » ou « la démocratie ».

D’une part, lorsque l’on découvre, ou que l’on croit découvrir une cause général commune à beaucoup de phénomènes, le danger est de croire que cette cause est irrésistible et de faire disparaitre la part irréductible du hasard et de la liberté dans les affaires humaines. Il existe bien, si l’on veut, un « esprit du temps », qui est plutôt un esprit du régime politique, un ensemble d’idées dominantes que, l’être humain étant ce qu’il est, la plupart des hommes accepteront sans réflexion. Mais il s’agit d’une tendance générale, pas d’une fatalité. Il est toujours possible de s’émanciper de « l’esprit de son temps » ou, plus modestement, des idées dominantes dans le milieu familial ou professionnel au sein duquel on évolue. Ainsi, dans le domaine de l’art, il existera toujours des artistes qui iront à contre-courant des conceptions en vogue, celles qui conduisent à l’argent, aux places et aux honneurs. Et, inversement, la domination d’un courant artistique ne se maintient pas durablement sans un effort constant de la part de ses membres pour accaparer les positions à partir desquelles se distribuent l’argent, les places et les honneurs.

J’ai parlé précédemment d’Alexandre Damnianovitch. Après avoir subi, dans sa jeunesse, l’influence et la domination intellectuel du courant sériel, il s’en est peu à peu émancipé pour revenir vers un langage musical classique et pour développer une œuvre véritablement personnelle, inspirée par le passé de la Serbie sans en être une simple répétition. Il existe beaucoup de musiciens comme lui, mais ils sont maintenus dans une semi-obscurité par la domination institutionnelle des disciples de Boulez (pour dire les choses rapidement). De la même manière, tous les architectes actuels ne sont pas des adeptes des principes de Le Corbusier, mais à ceux-là vont rarement les commandes prestigieuses. Et ainsi de suite.  D’autre part, la modernité est déjà une histoire vieille de plusieurs siècles et le phénomène qui nous intéresse date du 20ème siècle tout au plus, il ne peut donc pas être imputé à « la modernité » ou à « l’individualisme démocratique » purement et simplement. Le Paris que nous admirons tant et dont nous regrettons qu’il soit de plus en plus défiguré par les créations des architectes contemporains, ce Paris est pour l’essentiel est une création de la modernité. Comme l’écrit Claire Berlinski :

D’autre part, la modernité est déjà une histoire vieille de plusieurs siècles et le phénomène qui nous intéresse date du 20ème siècle tout au plus, il ne peut donc pas être imputé à « la modernité » ou à « l’individualisme démocratique » purement et simplement. Le Paris que nous admirons tant et dont nous regrettons qu’il soit de plus en plus défiguré par les créations des architectes contemporains, ce Paris est pour l’essentiel est une création de la modernité. Comme l’écrit Claire Berlinski :

« Au milieu du 19ème siècle, le centre de Paris était un dédale de rues enchevêtrées, un foyer d’émeutes et d’épidémies de choléra. L’empereur Napoléon III montra à son préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann, un plan de Paris et lui donna pour instruction « d’aérer, d’unifier et d’embellir ». Haussmann transforma le Paris décrit par Balzac en la ville que nous connaissons de nos jours, une ville dans laquelle de larges boulevards bordés d’arbres mènent l’œil à des monuments néoclassiques, à des hôtels particuliers faits de marbre couleur crème et de calcaire, à des fontaines spectaculaires et à des jardins soigneusement entretenus. Les grandes cathédrales devinrent les joyaux d’un bracelet urbain fait de statues dorées, d’ornement précieux, de gargouilles grimaçantes, de nymphes lascives et de chérubins potelés. »

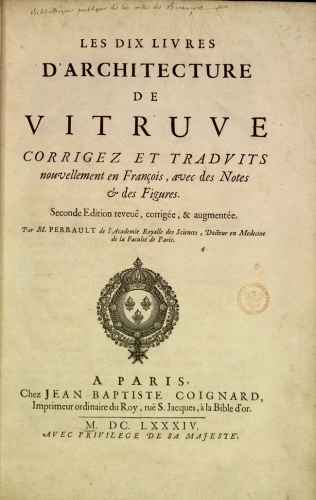

Haussmann a considérablement embelli Paris et il l’a fait en partie en détruisant le Paris plus ancien, apparemment sans aucun remords. Mais si Haussmann a fait de Paris une ville moderne, il l’a fait en respectant les principes classiques de l’architecture, ceux déjà employés et théorisés par les Romains, par exemple dans le fameux traité de Vitruve, De architectura, composé au premier siècle avant notre ère. Ces principes ont parcouru les siècles pratiquement sans altération et nous connaissons tous le célèbre « Homme de Vitruve », dessiné par Léonard de Vinci en appliquant les proportions du grand architecte romain. Léonard, et des générations d’artistes, d’architectes et d’urbanistes modernes après lui ont continué à déférer à la règle fondamentale énoncée par Vitruve : « Pour qu’un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites comme celles qu’on trouve dans la nature ». Haussmann était de ceux-là. Mais il y en a eu beaucoup d’autres et une simple promenade dans Paris permet de constater que, jusque dans les années 1920 au moins, les architectes en général respectaient les trois critères de Vitruve : firmitas, utilitas, venustas.  En fait, nous ne devons pas oublier que la modernité, d’un point de vue politique, s’est d’emblée présentée sous un double aspect. Avec l’affirmation des droits de l’individu et en même temps qu’elle est venue l’affirmation d’un commun particulièrement vigoureux, sous la forme de la nation. La déclaration des Droits de l’Homme de 1789 est aussi la déclaration des droits du citoyen et elle est, pour ainsi dire, concomitante de la transformation des Etats Généraux en Assemblée Nationale. La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, qui affirme que tous les hommes ont été créés égaux et sont dotés de certains droits inaliénables, commence en évoquant le droit à « une place séparée et égale » que « les Lois de la Nature et du Dieu de la Nature », donnent à chaque peuple. La modernité, c’est aussi la montée en puissance des nations et les deux guerres mondiales, par leur ampleur totalement inédite, ont à l’évidence quelque chose à voir avec cette formidable énergie collective générée par les principes modernes. La modernité politique, en d’autres termes, ne peut pas être résumée à « l’individualisme ». Il y a toujours eu un autre pôle : le pôle de la « nation sacrée ». Bien évidemment ces deux pôles sont en tension mais, pendant assez longtemps, cette tension a pu être considérée comme productive. Ce n’est que depuis le vingtième siècle, et même depuis le milieu de celui-ci, que la dialectique moderne entre l’individu et la communauté semble avoir été rompue, avec une victoire presque sans partage de l’individu et de ses « droits », « droits » qui eux-mêmes se sont étendus presque à l’infini. Par une coïncidence qui n’en est très vraisemblablement pas une, c’est à peu près au même moment que les artistes ont largué les amarres et ont fait voile sur l’océan du bizarre et du laid, que leur rapport au passé est devenu celui du mépris, du rejet ou de l’oubli.

En fait, nous ne devons pas oublier que la modernité, d’un point de vue politique, s’est d’emblée présentée sous un double aspect. Avec l’affirmation des droits de l’individu et en même temps qu’elle est venue l’affirmation d’un commun particulièrement vigoureux, sous la forme de la nation. La déclaration des Droits de l’Homme de 1789 est aussi la déclaration des droits du citoyen et elle est, pour ainsi dire, concomitante de la transformation des Etats Généraux en Assemblée Nationale. La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, qui affirme que tous les hommes ont été créés égaux et sont dotés de certains droits inaliénables, commence en évoquant le droit à « une place séparée et égale » que « les Lois de la Nature et du Dieu de la Nature », donnent à chaque peuple. La modernité, c’est aussi la montée en puissance des nations et les deux guerres mondiales, par leur ampleur totalement inédite, ont à l’évidence quelque chose à voir avec cette formidable énergie collective générée par les principes modernes. La modernité politique, en d’autres termes, ne peut pas être résumée à « l’individualisme ». Il y a toujours eu un autre pôle : le pôle de la « nation sacrée ». Bien évidemment ces deux pôles sont en tension mais, pendant assez longtemps, cette tension a pu être considérée comme productive. Ce n’est que depuis le vingtième siècle, et même depuis le milieu de celui-ci, que la dialectique moderne entre l’individu et la communauté semble avoir été rompue, avec une victoire presque sans partage de l’individu et de ses « droits », « droits » qui eux-mêmes se sont étendus presque à l’infini. Par une coïncidence qui n’en est très vraisemblablement pas une, c’est à peu près au même moment que les artistes ont largué les amarres et ont fait voile sur l’océan du bizarre et du laid, que leur rapport au passé est devenu celui du mépris, du rejet ou de l’oubli.

Si comme je le crois, cette coïncidence n’en est pas une, cela signifie que le combat politique de notre temps, le combat très actuel qui oppose ceux qui savent qu’ils sont membres d’un corps politique singulier et qui veulent préserver ce corps politique et ceux qui se croient de purs individus et qui veulent détruire ce corps politique qui les gêne - ou, pour en rester à la France, entre ceux qui croient que la France est bonne et doit être préservée et ceux qui croient que la France est mauvaise et doit être détruite - ce combat-là est coextensif au combat qui se mène sur le terrain de l’art, entre les défenseurs de la beauté, de la nature et du sens, et les partisans de la laideur, de l’artificiel, de l’absurde.

La victoire ou la défaite des uns devrait suivre de près la victoire ou la défaite des autres.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ».

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ». La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole.

La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole. Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10)

Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10) Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

La Guerre civile

La Guerre civile

Lors d’un récent colloque du parti dit «socialiste », des observateurs ironiques ont pu noter que l’invocation du progrès et du développement avait remplacé dans les discours, la classe ouvrière et la justice sociale. Et si les orateurs prétendaient parfois se préoccuper de « la question écologique », ils ne contestaient jamais le dogme de la croissance ni ne s’interrogeaient sur les finalités de la production matérielle. Le système des objets, les impératifs du marché ou le déploiement sans entrave des forces productives semblent aujourd’hui des horizons indépassables pour la plupart des partis qui se réclament encore du socialisme ou se revendiquent héritiers de l’ancien mouvement ouvrier. Technocrates de la social-démocratie occidentale ou militants des derniers groupuscules marxistes-léninistes, ils sont des fidèles obéissants de la religion du progrès, qui n’imaginent pas d’autres mondes possibles hors du cercle de la raison marchande ou industrialiste.

Lors d’un récent colloque du parti dit «socialiste », des observateurs ironiques ont pu noter que l’invocation du progrès et du développement avait remplacé dans les discours, la classe ouvrière et la justice sociale. Et si les orateurs prétendaient parfois se préoccuper de « la question écologique », ils ne contestaient jamais le dogme de la croissance ni ne s’interrogeaient sur les finalités de la production matérielle. Le système des objets, les impératifs du marché ou le déploiement sans entrave des forces productives semblent aujourd’hui des horizons indépassables pour la plupart des partis qui se réclament encore du socialisme ou se revendiquent héritiers de l’ancien mouvement ouvrier. Technocrates de la social-démocratie occidentale ou militants des derniers groupuscules marxistes-léninistes, ils sont des fidèles obéissants de la religion du progrès, qui n’imaginent pas d’autres mondes possibles hors du cercle de la raison marchande ou industrialiste.

Vous avez retracé l’histoire de cette utopie de « l’Art unique », seul art international et dans le « sens de l’histoire », conçue par Staline. L’Art contemporain en est il vraiment la suite fatale ? Un écho ?

Vous avez retracé l’histoire de cette utopie de « l’Art unique », seul art international et dans le « sens de l’histoire », conçue par Staline. L’Art contemporain en est il vraiment la suite fatale ? Un écho ? L’efficacité du système repose sur le fait que les œuvres sont acquises en amont par les très grands collectionneurs avant leur circulation sur le marché. La vacuité, l’absence de beauté et d’identité des œuvres ont la vertu de ne provoquer aucun attachement, garantissant ainsi une circulation rapide, spéculative et monétaire. Par ailleurs, elles sont collectionnées en réseau de façon rationnelle, ce qui sécurise la cote de l’œuvre.

L’efficacité du système repose sur le fait que les œuvres sont acquises en amont par les très grands collectionneurs avant leur circulation sur le marché. La vacuité, l’absence de beauté et d’identité des œuvres ont la vertu de ne provoquer aucun attachement, garantissant ainsi une circulation rapide, spéculative et monétaire. Par ailleurs, elles sont collectionnées en réseau de façon rationnelle, ce qui sécurise la cote de l’œuvre.

L’innocent argent de poche de l’hyperclasse…

L’innocent argent de poche de l’hyperclasse…

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.

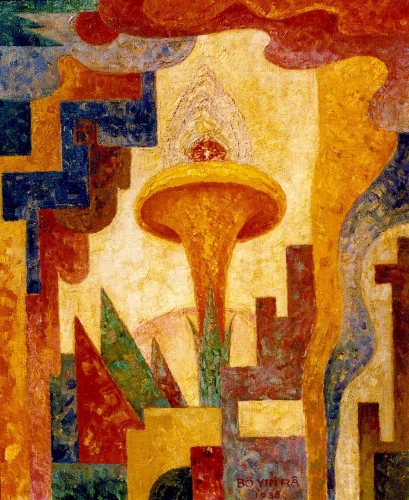

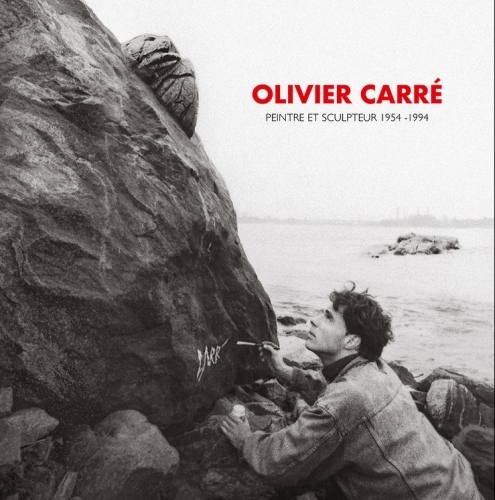

Une philosophie exigeante et ardue sourd de son œuvre, qu’aucun concept ne peut réduire tant ses tableaux étaient des incitations et non de quelconques solutions données à des problèmes qu’il aurait nettement formulés. Son Athéna nucléaire tout autant que quelques portraits de commandes privées montrent une expression de l’humain perçu comme une liberté à conquérir, une liberté qui doit être refusée si elle n’est qu’une permission donnée par d’autres, par la société, par quelques individus députés à cette fonction, ou par le monarque même ; la liberté telle que la comprenait esthétiquement Carré n’est pas même envisagée comme soumise à une volonté consciente, ni dépendante de la réalisation d’un projet calculé ou d’ordre politique ; elle doit sourdre de l’action, sortir d’elle comme sa principale conquête, quel que soit l’objectif pratique qui est visé. Le rôle social des individus, pour lui, importait peu ; seul l’attirait leur capacité à l’action novatrice et à la mise en œuvre d’une forme nouvelle et créatrice. Autant dire que, pour l’essentiel, Carré ne voyait autour de lui que des esclaves sans grande consistance, et s’amusait de leurs ballets. Il haïssait, pour les mêmes raisons, le circuit des galeristes et des critiques d’art.

Une philosophie exigeante et ardue sourd de son œuvre, qu’aucun concept ne peut réduire tant ses tableaux étaient des incitations et non de quelconques solutions données à des problèmes qu’il aurait nettement formulés. Son Athéna nucléaire tout autant que quelques portraits de commandes privées montrent une expression de l’humain perçu comme une liberté à conquérir, une liberté qui doit être refusée si elle n’est qu’une permission donnée par d’autres, par la société, par quelques individus députés à cette fonction, ou par le monarque même ; la liberté telle que la comprenait esthétiquement Carré n’est pas même envisagée comme soumise à une volonté consciente, ni dépendante de la réalisation d’un projet calculé ou d’ordre politique ; elle doit sourdre de l’action, sortir d’elle comme sa principale conquête, quel que soit l’objectif pratique qui est visé. Le rôle social des individus, pour lui, importait peu ; seul l’attirait leur capacité à l’action novatrice et à la mise en œuvre d’une forme nouvelle et créatrice. Autant dire que, pour l’essentiel, Carré ne voyait autour de lui que des esclaves sans grande consistance, et s’amusait de leurs ballets. Il haïssait, pour les mêmes raisons, le circuit des galeristes et des critiques d’art.

De quelque bord qu’on la prenne, l’époque se pâme devant les revendications. Mais elles sont toutes d’essence technique et attendent les projets ou les entreprises qui les mettent en œuvre et tentent de les satisfaire. Carré, quant à lui, construisait sa peinture comme un événement capable de regarder son spectateur depuis l’avenir. La négation déréalisante du présent et l’affirmation péremptoire d’un autre monde possible avaient chez lui, quitte à prendre la forme d’une provocation, la même vocation à la disponibilité, la même ouverture vers l’exigence de devenir. Son art ne revendiquait rien d’objectivable. Il traduisait, poussée à ses limites extrêmes, la conscience strictement poétique et généreuse que l’artiste n’a pas à nommer la réalité des choses mais à désigner l’étrangeté qu’elles recèlent, l’inaccompli qu’elles révèlent. L’énoncé conceptuel relève de la raison, qui peut opposer des thèses et leurs contraires puisqu’elle les élabore elle-même ; les facultés propres à un créateur comme Carré ont une autre vocation : lever le voile des vérités juvéniles, ne jamais en compromettre le mystère, ni interrompre la complexité du monde, attiser le feu chaque fois que possible, montrer le geste et habiter la foudre. Sa demeure était l’éclair.

De quelque bord qu’on la prenne, l’époque se pâme devant les revendications. Mais elles sont toutes d’essence technique et attendent les projets ou les entreprises qui les mettent en œuvre et tentent de les satisfaire. Carré, quant à lui, construisait sa peinture comme un événement capable de regarder son spectateur depuis l’avenir. La négation déréalisante du présent et l’affirmation péremptoire d’un autre monde possible avaient chez lui, quitte à prendre la forme d’une provocation, la même vocation à la disponibilité, la même ouverture vers l’exigence de devenir. Son art ne revendiquait rien d’objectivable. Il traduisait, poussée à ses limites extrêmes, la conscience strictement poétique et généreuse que l’artiste n’a pas à nommer la réalité des choses mais à désigner l’étrangeté qu’elles recèlent, l’inaccompli qu’elles révèlent. L’énoncé conceptuel relève de la raison, qui peut opposer des thèses et leurs contraires puisqu’elle les élabore elle-même ; les facultés propres à un créateur comme Carré ont une autre vocation : lever le voile des vérités juvéniles, ne jamais en compromettre le mystère, ni interrompre la complexité du monde, attiser le feu chaque fois que possible, montrer le geste et habiter la foudre. Sa demeure était l’éclair.

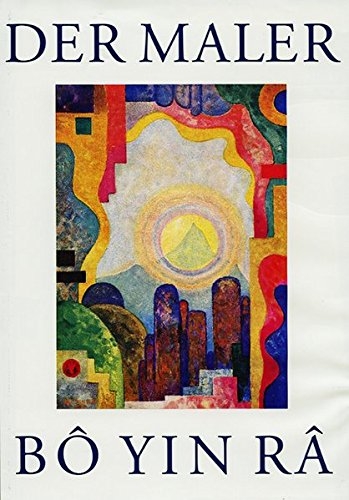

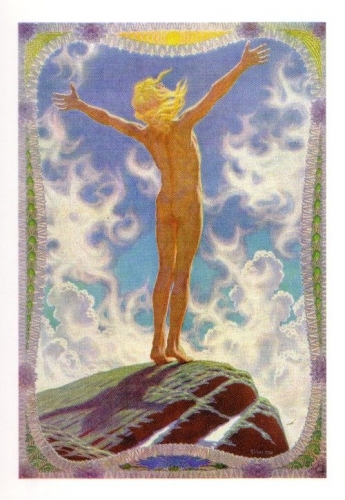

En 1889, Fidus reprend les cours réguliers qu’il s’était promis de suivre à Munich. Il y fait la connaissance de Wilhelm Hübbe-Schleiden, originaire, lui aussi, d’Allemagne du Nord, converti à la théosophie de l’occultiste Madame Blavatsky et partisan d’une politique coloniale allemande. Ce nati de Hambourg était un ami intime de Madame Blavatsky et de son adepte américain Henry Steel Olcott, qui avait fondé aux Etats-Unis une secte théosophique. La religiosité théosophique de Steel Olcott était un mélange obscur de bribes hétéroclites tirées des religions d’Asie et de trucs de prestigiditateur, qui avait pourtant acquis une notoriété internationale. Il faut aussi rappeler que ce cher Henry travaillait accessoirement pour le gouvernement américain. Pour rassembler leurs adeptes allemands, Hübbe-Schleiden édita une revue mensuelle, intitulée Sphinx, dont le graphiste principal fut évidemment le jeune Fidus. Cette collaboration dura trois ans. Influencé par les idées glanées dans la revue, Fidus fit siennes celles d’un « cercle de vie » et d’une « thérapie par la lumière ».

En 1889, Fidus reprend les cours réguliers qu’il s’était promis de suivre à Munich. Il y fait la connaissance de Wilhelm Hübbe-Schleiden, originaire, lui aussi, d’Allemagne du Nord, converti à la théosophie de l’occultiste Madame Blavatsky et partisan d’une politique coloniale allemande. Ce nati de Hambourg était un ami intime de Madame Blavatsky et de son adepte américain Henry Steel Olcott, qui avait fondé aux Etats-Unis une secte théosophique. La religiosité théosophique de Steel Olcott était un mélange obscur de bribes hétéroclites tirées des religions d’Asie et de trucs de prestigiditateur, qui avait pourtant acquis une notoriété internationale. Il faut aussi rappeler que ce cher Henry travaillait accessoirement pour le gouvernement américain. Pour rassembler leurs adeptes allemands, Hübbe-Schleiden édita une revue mensuelle, intitulée Sphinx, dont le graphiste principal fut évidemment le jeune Fidus. Cette collaboration dura trois ans. Influencé par les idées glanées dans la revue, Fidus fit siennes celles d’un « cercle de vie » et d’une « thérapie par la lumière ».

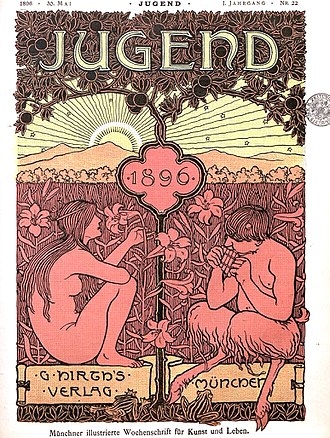

Fidus, lui, quitta Munich pour Berlin, où il travailla pour des revues telles Jugend, Pan et Simplicissimus. Plus tard, il collabora à Kraft und Schönheit et à Die Schönheit. Le regard de Fidus sur la beauté naturelle du corps humain et son style « Art Nouveau », quelque peu édulcoré, firent de lui le graphiste le plus connu d’Allemagne au tournant du siècle.

Fidus, lui, quitta Munich pour Berlin, où il travailla pour des revues telles Jugend, Pan et Simplicissimus. Plus tard, il collabora à Kraft und Schönheit et à Die Schönheit. Le regard de Fidus sur la beauté naturelle du corps humain et son style « Art Nouveau », quelque peu édulcoré, firent de lui le graphiste le plus connu d’Allemagne au tournant du siècle.