Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Itinéraire métapolitique et idiosyncratique

Réponses de Robert Steuckers

au questionnaire d’un étudiant, dont le mémoire de fin d’études porte sur l’anti-américanisme dans les milieux néo-droitistes, nationaux-révolutionnaires et extrême-droitistes en Belgique

[Fait à Forest/Flotzenberg, août 2004].

Photo: Beloeil, Parc du Chäteau du Prince de Ligne, 20 août 2007 / Copyright: AnaR

1. Comment vous définissez-vous au niveau idéologique?

1. Comment vous définissez-vous au niveau idéologique?

Première remarque : la notion d’idéologie n’est pas adéquate en ce qui me concerne. L’idéologie fonctionne selon un mode constructiviste, elle procède de ce que Joseph de Maistre nommait l’“esprit de fabrication”, elle tente de plaquer des concepts flous, soi-disant universellement valables, relevant du « wishful thinking », sur un réalité effervescente, qui procède, elle, qu’on le veuille ou non, d’une histoire, d’une réalité vivante, d’un flux vivant, souvent violent, rude, âpre. D’emblée, nous avons voulu une immersion dans ce flux, certes cruel, où le moralisme des systèmes idéologiques dominants n’a pas sa place, et non pas le repli frileux dans les espaces idéologisés, strictement contrôlés, qui ronronnent des ritournelles et qui ânonnent des poncifs dans le triste espace politico-intellectuel belge (français, allemand, etc.). Cette option implique un ascétisme rigoureux : celui qui refuse sinécures et prébendes, celui qui s’astreint à lire et à archiver sans état d’âme, sans désir vénal de voir ses efforts rémunérés d’une façon ou d’une autre. Un ascétisme aussi qui n’est jamais qu’une transposition particulière, et peut-être plus rigoureuse, de l’option de Raymond Aron qui se déclarait « spectateur désengagé ». Aprés plus de trente ans de combat métapolitique assidu, je ne regrette pas mon option première, celle de l’adolescent, celle de l’étudiant. Je n’ai tué ni l’enfant, ni l’adolescent, ni l’étudiant qui est en moi. Je garde les mêmes sentiments, la même moquerie, le même mépris pour le monde politique et intellectuel de ce pays qui crève sous la sottise des politicards véreux, qui se prétendent « démocrates ». « L’enfant qui joue aux dés », disait Nietzsche, grand poète. Et je ris. Tout à la fois de bon coeur et méchamment. Mélange des deux. Comme les enfants.

Pour revenir au terme « idéologie », je vous rappelle que l’objet de mon mémoire à l’institut de traducteurs-interprètes portait justement sur l’ « idéologie », comme articulation de la domination des préjugés. Ce petit ouvrage d’Ernst Topitsch et de Kurt Salamun (« Ideologie als Herrschaft des Vorurteils ») —dont j’ai fait une traduction raisonnée et commentée— démontrait comment tout discours idéologique masquait le réel, travestissait les réalités historiques, camouflait derrière des discours ronflants ou moralisants des réalités bien plus prosaïques et vénales. Topitsch, Salamun et Hans Albert, leur maître à penser, s’inscrivaient dans une tradition philosophique mettant l’accent sur le pragmatisme et la raison. Par conséquent, j’ai toujours estimé qu’il ne fallait jamais raisonner et analyser les faits de monde au travers du prisme d’une doctrine idéologique, quelle qu’elle soit. Au contraire l’attitude politique et intellectuelle qu’il convient de recommander est celle de Tite-Live, de Tacite et des « tacitistes » espagnols, dont faisait partie notre compatriote Juste-Lipse : recenser les faits, comparer, retenir des points récurrents, écrire des « annales d’empire », afin de pouvoir trancher vite en cas d’urgence, de décider sur base de faits d’histoire et de géographie, qui sont toujours récurrents. En effet, l’homme politique ne peut raisonner qu’en termes de temps et d’espace, puisqu’il est jeté, comme tous ses semblables, dans ce monde troublé, en perpétuelle effervescence, hic et nunc. L’idéologue est celui qui croit trouver des recettes soustraites aux affres du temps et de l’espace. Impossible. Il est donc un escroc intellectuel. Et un piètre politique. Il inaugure des ères de ressac, de déclin, de décadence, de déchéance.

A cette option « tacitiste », j’ajouterai la marque de Johann Gottfried Herder, théoricien au 18ième siècle d’une vision « culturaliste » de l’histoire, opposée aux schématismes de l’idéologie des « Lumières ». La vision herdérienne de l’histoire a eu un impact politique considérable en Flandre, en Allemagne, dans tous les pays slaves et scandinaves, en Irlande. Elle estime que le patrimoine culturel d’un peuple est un éventail de valeurs impassables, que l’homme politique ne peut négliger, ni mettre « à disposition », comme le dit Tilman Meyer, pour satisfaire une lubie passagère, une mode, un schéma idéologique boiteux, qui n’aura aucun lendemain ou, pire, inaugurera une ère de sang et d’horreur, comme à partir de Robespierre.

Ma position, face à la question qui interpelle tout publiciste quant à ses options idéologiques, est donc la suivante : je ne m’inscris nullement dans le cadre étroit, artificiel et fabriqué d’une « idéologie », mais dans le cadre d’une histoire européenne, qu’il faut connaître et qu’il faut aimer.

2. Quels sont les penseurs les plus importants pour vous?

J’estime que tous les penseurs politiques sont importants et que l’homme engagé, sur le plan métapolitique comme sur le plan politique, doit avoir une solide culture générale. On mesure pleinement le désastre aujourd’hui, quand on voit des huitièmes de savant se pavaner grossièrement sur la scène de la politique belge et européenne. Des huitièmes de savant passés maîtres évidemment dans l’art de hurler des slogans idéologisés, qui valent ce qu’ils valent, c’est-à-dire rien du tout. S’il est un penseur important à approfondir ou à redécouvrir aujourd’hui, c’est sans nul doute Carl Schmitt. Que des dizaines de politologues, dans le monde entier, et surtout près de chez nous aux Pays-Bas, sont en train de faire revivre. Mais Carl Schmitt a commencé à écrire à seize ans, a produit son dernier article à l’âge de 91 ans. Sa culture classique et sa connaissance des avant-gardes du 20ième siècle étaient immenses. Au-delà de son oeuvre qui insiste, comme vous le savez, sur l’esprit de décision, sur les constitutions, sur la notion de « grand espace », etc., nous découvrons au fil des pages, et surtout de son journal, Glossarium, —paru seulement après sa mort, à sa demande—, une connaissance très vaste de la culture européenne, non seulement politique, mais aussi littéraire et artistique. Ce constat, après lecture du Glossarium de Schmitt ou des Journaux de Jünger, m’induit à refuser cette facilité, très courante chez bon nombre de publicistes, qui consiste à sélectionner quelques figures, à les isoler du vaste contexte dans lequel elles ont émergé, à les simplifier, à en faire de vulgaires sources de slogans à bon marché, à les couper de leurs sources, souvent innombrables. Ce vain exercice de sélection et de simplification conduit trop souvent à des discours creux, tout comme l’exaltation des schémas idéologiques.

Je plaide par conséquent pour une connaissance réelle de toute la trajectoire de la pensée européenne, pour une connaissance des trajectoires arabo-musulmanes ou asiatiques, comme l’ont fait des auteurs comme Henry Corbin pour le monde iranien ou la mystique islamique, Thierry Zarcone pour cet étonnant mélange de soufisme et de chamanisme qui structure le monde turc, comme Giuseppe Tucci pour les mondes chamaniques et bouddhistes d’Asie centrale, etc. Aucune personnalité du monde intellectuel, aussi pertinente soit-elle, aucune époque, aussi riche soit-elle, ne sauraient être isolées des autres. L’Europe et le reste du monde ont besoin de retrouver le sens de la chronologie, le sens du passé: c’est la réponse nécessaire aux épouvantables ravages qu’a fait le progressisme en jugeant, de cette manière si impavide qui est la sienne, tout le passé comme un ensemble hétéroclite de méprisables reliquats, juste bons à être oubliés. La leçon du Prix Nobel de littérature V. S. Naipaul est à ce titre fort intéressante : on ne peut gommer le passé d’un peuple; toute conversion, aussi complète puisse-t-elle paraître, ne saurait oblitérer définitivement ce qu’il y avait « avant ». Naipaul nous enseigne à respecter le passé, à nous méfier des « convertis » aux discours tapageurs, tissés de haine. Pour moi, cette haine est certes le propre des talibans, que l’on a vu à l’oeuvre à Bamiyan en Afghanistan, est le propre des tueurs musulmans d’Indonésie, bien évidemment, mais aussi, chez nous, le propre du mental des tristes avataras de l’idéologie des Lumières: les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville et le trou béant de la Place Saint Lambert à Liège l’attestent, pour ne pas mentionner les autres sites en ruines depuis la révolution française, dont l’historien René Sédillot a dressé le bilan affligeant. La rage d’éradiquer, la frénésie de détruire sont bel et bien le propre de certaines conversions, de certaines idéologies, notamment de celles qui tiennent, ici chez nous, aujourd’hui, le haut du pavé.

Il nous faut donc retrouver le sens des humanités, comme on disait à la Renaissance, c’est-à-dire renouer avec nos antiquités et dire, avec Goethe, que « rien d’humain ne doit nous demeurer étranger ». Les faux « humanistes » professionnels, qui écervèlent les jeunes générations depuis mai 1968, et tiennent le pouvoir aujourd’hui, trahissent cet humanisme en usurpant justement le terme « humanisme », pour en faire, avec la complicité des médias, le synonyme de leurs forfaitures. Nos faux « humanistes », parlementaires ou « chiens de garde » du système dans les médias, vont à contre-sens de ceux qui ont donné à V. S. Naipaul un Prix Nobel que cet écrivain indo-britannique a très largement mérité. Quand, comme ces politiciens et ces médiacrates incultes, on pense que le discours, que l’on développe, est une panacée universelle indépassable, qu’elle incarne le « multiculturalisme », l’imposture éclate au grand jour: pour ces gens « tout ce qui est humain, c’est-à-dire tous les héritages situés » leur est étranger; leur « multiculturalisme » n’est ni multiple, puisqu’il vise l’homologation universelle, ni culturel, car toute culture est située, animée d’une logique propre, que le respect des choses humaines nous induit à préserver, à maintenir et à cultiver, comme nous l’enseigne Naipaul.

Donc il faut tout lire, tout découvrir et re-découvrir. Chacun selon ses choix (Goethe: « Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt »), chacun selon ses rythmes.

3. Ce qui est frappant dans votre anti-américanisme de « droite », c’est qu’il est le pendant négatif de votre européanisme radical et qu’il est aussi multiforme : puisqu’il critique les aspects sociaux, culturels, économiques, géopolitiques et législatifs (questions de droit international) des Etats-Unis?

D’abord, je perçois dans votre question une anomalie fondamentale due sans doute aux mauvaises habitudes lexicales et sémantiques nées de la Guerre Froide. L’anti-américanisme n’est pas le propre des gauches. Historiquement parlant, c’est faux. L’anti-américanisme est une très vieille idée « conservatrice ». Petit rappel: l’inquiétude face à la proclamation de la doctrine de Monroe dans l’Europe de la Restauration était réelle. Ainsi, Johann Georg Hülsemann, le ministre autrichien des affaires étrangères en 1823, au moment où le Président américain Monroe proclame sa célèbre doctrine, avertit l’Europe du danger que représentent les principes dissolvants de l’américanisme. Tocqueville voit émerger une « démocratie », atténuée, jugulée ou contrôlée par des lobbies, forte de sa pure brutalité et de ses discours simplistes, dépourvus de toutes nuances et subtilités. L’aventure mexicaine de Maximilien a l’appui d’une Europe conservatrice qui veut remplacer outre Atlantique une Espagne qui n’est plus capable, seule, d’assurer là-bas sa mission. En 1898, les forces conservatrices européennes sont du côté de l’Espagne agressée et scandaleusement calomniée par les médias imprimés (déjà les mêmes tactiques de diabolisation outrancière!). Quand Sandino et ses partisans se dressent au Nicaragua contre l’emprise économique américaine, les forces conservatrices catholiques sont à ses côtés. La littérature française d’inspiration conservatrice fourmille de thématiques anti-américaines et dénonce le quantitativisme, la frénésie et l’économisme de l’American Way of Life.

Hülsemann décrit l’opposition de principe entre l’Amérique et l’Autriche-Hongrie comme un choc imminent, opposant des « antipodes ». Il avait vu clair. En effet, les politiques menées au nom d’une continuité millénaire, comme celle qu’incarnait l’Empire austro-hongrois, héritier de l’impérialité romaine-germanique, et celles menées au nom de la nouveauté intégrale, qui entend rompre avec tous les passés, comme l’incarnent les Etats-Unis, sont irréconciliables dans leurs principes, surtout si l’on veut transposer la nouveauté américaine dans le contexte européen et danubien. Dans cette lutte duale, et métaphysique, je suis évidemment du côté des continuités, quelles qu’elles soient et où qu’elles s’incarnent sur la planète.

Pour ce qui concerne la Russie, elle a été, dès la fin de l’ère napoléonienne, le bouclier de la Tradition dans le concert des puissances européennes, avec le dessein de ne plus laisser se déchaîner l’hydre révolutionnaire, qui, à cause de ses obsessions idéologiques et de sa volonté de transformer le réel de fond en comble, met fin aux guerres de « forme », idéologise les conflits et entraîne la disparition de la distinction entre civils et militaires, comme le montre les horreurs commises en Vendée. Dostoïevski, pourtant révolutionnaire décembriste au début de sa carrière, s’est, avec la maturité, parfaitement rendu compte de la mission « katéchonique » de son pays. Son Journal d’un écrivain explicite les grandes lignes de sa vision politique et géopolitique. Le traducteur allemand de ce Journal d’un écrivain n’est autre que la figure de proue de la « révolution conservatrice », Arthur Moeller van den Bruck. Ce dernier, sur base d’une connaissance très profonde de l’oeuvre de Dostoïevski, énonce la théorie russophile de la « révolution conservatrice » : la Russie est éternelle dans son refus des mécanismes révolutionnaires et du rationalisme étriqué qui en découle. Même si, en surface, elle devient « révolutionnaire », elle ne le sera jamais dans ses tréfonds. Donc l’Allemagne conservatrice doit s’allier à la nouvelle Russie soviétique pour se dégager de la cangue politique et économique que lui impose l’Occident libéral. Pour Moeller van den Bruck, le soviétisme n’est qu’un « habit », qui revêt, momentanément, une Russie « illibérale » qui ne peut se trahir. Cette idée revient à l’avant-plan dans le sillage de mai 68: en Occident, les derniers restes de bienséance traditionnelle, les institutions qui reflètent le fond ontologique de l’homme, sont battus en brèche par la nouvelle idéologie, alors qu’au même moment, en Union Soviétique, on assiste à un retour à de nouvelles formes de slavophilie traditionnelle.

Dans l’espace néo-droitiste allemand, cette renaissance slavophile faisait germer l’espoir d’une nouvelle alliance russe, pour secouer le joug américain, faire quitter le territoire allemand par les Britanniques et voir les Français retraverser le Rhin.

Dans l’espace néo-droitiste français, surtout sous l’impulsion indirecte du créateur de bandes dessinées Dimitri, l’image d’une humanité russe fruste mais honnête, intacte en son fond ontologique, agitait aussi les esprits. Pour certains, qui allaient évoluer vers un néo-national-bolchevisme, et redécouvrir, à la suite de la thèse de doctorat du Prof. Louis Dupeux, l’oeuvre d’Ernst Niekisch —le national-bolchevique du temps de la révolution spartakiste et de la République de Weimar—, la société soviétique était un modèle de décense face à un Occident perverti par l’idéologie soixante-huitarde, la permissivité générale et la déliquescence des moeurs.

Pour d’autres, mieux ancrés dans les rouages étatiques en Occident, l’affaire des missiles, le retour à l’idéologie d’un occidentalisme missionnaire des droits de l’homme, d’une idéologie de l’Apocalypse (l’Armaggedon, disait-on), l’évolution de la praxis politique internationale des Etats-Unis était inadmissible. Elle signifiait une immixtion totale. Elle assimilait l’ennemi au Mal absolu, ravivait en quelque sorte les guerres de religion, toujours horribles dans leur déroulement. Elle n’admettait plus la neutralité librement choisie d’Etats, pourtant en théorie libres et souverains, et assimilait la modération à de la tiédeur, de la lâcheté ou de la trahison. On a revu le même scénario pendant la guerre d’Irak: la diplomatie appartenait au passé, annonçaient les nouveaux bellicistes anti-européens à la Kagan; le monde devait suivre l’ « Empire » et punir tous les récalcitrants, posés d’office comme « immoraux ». Finalement, Staline et sa diplomatie des rapports bilatéraux entre Etats apparaissait comme un modéré, qui avait arrondi les angles d’une praxis internationale révolutionnaire et bolchevique, également apocalyptique, binaire et manichéenne.

Cette pratique des rapports bilatéraux permettait aux petites puissances des deux blocs en Europe d’amorcer, du moins en théorie et au nom de la liberté des peuples et des Etats de disposer d’eux-mêmes, des relations bilatérales sans l’intervention des deux superpuissances. Ce créneau théorique, notre ministre des affaires étrangères de l’époque, Pierre Harmel, a tenté de l’occuper. Il a voulu dégager les pays européens, au nom d’une idée d’ « Europe Totale », de l’étreinte mortelle du duopole américano-soviétique. Cette oeuvre de paix lui a valu d’être traité de « crypto-communiste ». Les atlantistes, comme le remarque Rik Coolsaet, qui entend s’inscrire dans la tradition harmélienne de notre diplomatie, ont torpillé cette initiative belge et ramené notre pays dans l’ordre atlantique. Cette immixtion intolérable dans notre liberté d’action postule, bien évidemment, pour tous les patriotes, de considérer l’atlantisme comme l’ennemi numéro un et les atlantistes comme des traitres, non seulement à la patrie belge, mais aussi aux patries flamande et wallonne et à la Grande Patrie européenne. La caballe contre Harmel, menée avec des complicités intérieures, surtout socialistes, constitue une intolérable ingérence dans les affaires européennes.

L’affaire Harmel a rebondi vers 1984, quand éclate à l’OTAN le scandale Kiessling. Le général allemand Kiessling voulait raviver la « Doctrine Harmel », qu’il défendait avec brio dans les colonnes de la presse ouest-allemande. Il souhaitait un partage des tâches plus équitable au sein de l’OTAN et l’accès d’officiers européens aux commandements réels. Les services américains ont considéré que cette exigence de justice et d’équité constituait une révolte inacceptable de la part d’un minable « foederatus » du nouvel empire thalassocratique. De toutes pièces, on a monté une caballe contre le Général Kiessling, en poste au SHAPE à Mons, arguant qu’il avait des rapports homosexuels avec son chauffeur. Au même moment, avec beaucoup de courage, Rik Coolsaet, haut fonctionnaire au ministère des affaires étrangères, ose, à son tour, réhabiliter la Doctrine Harmel, dans un livre qui comptera plusieurs rééditions. La tradition européiste reste donc malgré tout bien présente dans notre pays. Dans le cadre de votre travail, ou dans tout développement ultérieur de celui-ci, il serait bon que vous procédiez à une étude parallèle de l’européisme officiel de Harmel et de l’européisme « marginal » de Thiriart.

Le cadre de l’anti-américanisme de mes publications s’inscrit donc dans cette critique conservatrice de l’américanisme, bien étayée depuis les écrits de Hülsemann. Pour Hülsemann, qui écrit juste après la proclamation de la Doctrine de Monroe, l’américanisme peut tranquillement se développer derrière la barrière océanique que constitue l’Atlantique. Mon objectif n’est donc pas de critiquer tel ou tel aspect de la vie politique, sociale ou économique des Etats-Unis, car ils sont libres de développer les formes sociales qu’ils souhaitent voir advenir dans leur réalité quotidienne. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je dirais que si nous avons quelques fois critiqué certains aspects de la société américaine, c’est dans la mesure où ces aspects peuvent s’exporter en d’autres espaces de la planète, comme le craignait Hülsemann. Dans L’ennemi américain, j’ai surtout choisi de développer et de solliciter les arguments de Michel Albert dans son célèbre ouvrage Capitalisme contre capitalisme. Michel Albert, dont l’inspiration est essentiellement « saint-simonienne », défend le capitalisme ancré dans un espace donné, patrimonial et investisseur, soucieux de la survie des secteurs non marchands et démontre la nocivité des doctrines importées depuis le monde anglo-saxon, qui privilégient la spéculation boursière et ne se soucient nullement des dimensions non marchandes, nécessaires à la survie de toute société. Par conséquent, toute critique de tel ou tel aspect de la société américaine doit porter uniquement sur leurs aspects exportables et dissolvants. S’ils sont dissolvants, ils ne faut pas qu’ils soient importés chez nous. S’ils ne le sont pas et permettent au contraire de fortifier notre société, il faut les adopter et les adapter. Au cas par cas.

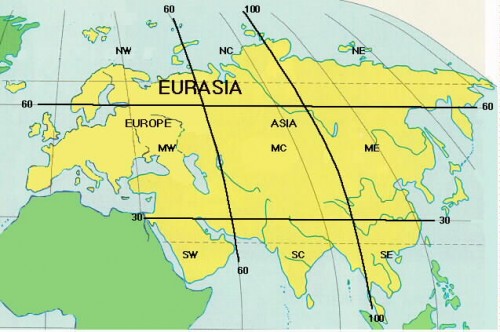

La géopolitique américaine a entièrement pour vocation de contrôler les rives européenne et africaine de l’Atlantique et les rives asiatiques du Pacifique, afin qu’aucune concentration de puissance économique ou impériale ne puisse s’y consolider. En réponse à ce défi, nous devons, malgré les innombrables difficultés, oeuvrer pour qu’un jour l’émergence de blocs soudés par l’histoire, en Europe et en Asie, redevienne possible. Autre nécessité, pour y parvenir: manifester une solidarité pour les continentalistes latino-américains, qui entendent se dégager de l’emprise nord-américaine. Le panaméricanisme n’est jamais que le camouflage du colonialisme de Washington, dans une vaste région du monde aux réflexes catholiques et traditionnels, qui respectent le passé européen. Dans le cadre de l’église catholique, il y a eu assez de voix pour plaider pour l’indépendance ibéro-américaine, des voix qui ont pris tantôt une coloration idéologique de droite, tantôt une coloration idéologique de gauche, notamment au temps de la « théologie de la libération ». Ces colorations n’ont pas d’importance de fond: ce qui importe, c’est l’indépendance continentale ibéro-américaine. Car si cette indépendance advient, ou si les Etats-Unis éprouvent de manière constante des difficultés à maintenir leur leadership, la cohésion du « nouveau monde » face à l’Europe et à l’Asie recule, à notre bénéfice commun.

Quand vous évoquez les aspects « législatifs » de notre critique de l’américanisme, vous voulez sûrement mentionner notre critique des principes non traditionnels de droit international que les Etats-Unis ont imposés à la planète depuis Wilson. Depuis le Président Wilson, sous l’impulsion des Etats-Unis, le droit international devient un mixte biscornu de théologie à bon marché, de principes moraux artificieux et d’éléments réellement juridiques qui ne servent que de decorum. Théologie, principes moraux et éléments de droit que l’on va modifier sans cesse au gré des circonstances et des intérêts momentanés de Washington. Les bricolages juridico-idéologiques des Kellogg et Stimson, manipulés contre les intérêts vitaux du Japon dans les années 20 et 30, les manigances de l’Administration Clinton dans l’affaire yougoslave en 1998-1999, les appels à détruire définitivement les principes de la diplomatie traditionnelle avant l’invasion de l’Irak au printemps 2003, attestent d’une volonté d’ensauvager définitivement les moeurs politiques internationales. Position évidemment inacceptable. L’oeuvre de Carl Schmitt nous apprend à critiquer cette pratique barbare de Washington, véritable négation des principes policés de la civilisation européenne, établis au cours du 18ième siècle, après les horreurs des guerres de religion. Dans l’idéologie américaine, les théologies violentes et intolérantes du puritanisme religieux s’allient aux folies hystériques de l’idéologie révolutionnaire française. Cette combinaison calamiteuse a contribué à ruiner la culture européenne et son avatar moderne, la civilisation occidentale. Sur base de leur excellente connaissance de l’oeuvre de Carl Schmitt, Günter Maschke, en Allemagne, et Nikolaï von Kreitor, en Russie, travaillent actuellement à élaborer une critique systématique de la pratique bellogène qui découle de ce « mixtum compositum » théologico-juridique.

4. Il y a chez vous, et c’est lié à vos études je suppose, un grand intérêt pour le monde germanique, à la fois au niveau historique et géopolitique, mais aussi au niveau de l’histoire des idées politiques et notamment au travers de la révolution conservatrice. Qu’en est-il?

Certes, mais, quantitativement, le « monde germanique », comme vous dites, est celui qui, au cours de l’histoire européenne, a produit le plus de textes politiques, philosophiques et idéologiques, tout simplement parce que la langue allemande est la langue européenne la plus parlée entre l’Atlantique et la frontière russe. Peut-on comprendre réellement les grands courants idéologiques contemporains en Europe et dans le monde, tels le marxisme, le freudisme, l’existentialisme, etc., sans se référer aux textes originaux allemands et sans connaître le contexte, forcément germanique, dans lequel ils ont d’abord émergé. J’ai toujours été frappé de constater combien étaient lacunaires les productions soi-disant marxistes ou freudiennes d’individus ne maîtrisant pas l’allemand. La même remarque vaut pour les conservateurs ou néo-droitistes ou nationaux-révolutionnaires qui se piquent de connaître les protagonistes allemands de « leur » idéologie, tout en ne sachant pas un traître mot de la langue tudesque. Le premier résultat de cette ignorance, c’est qu’ils transforment cet univers mental en une panoplie hétéroclite de slogans décousus, d’imageries naïves, de transpositions plus ou moins malsaines, panoplie évidemment détachée de son contexte historique, essentiellement celui qui s’étend de 1815 à 1914. La « révolution conservatrice », que vous évoquez dans votre question, est certes importante, dans le sens où elle exprime cette sorte de « néo-nationalisme » des années 20, sous la République de Weimar, soit un ensemble de courants idéologiques non universalistes, opposés au marxisme de la social-démocratie ou au libéralisme économique, ensemble assez diversifié qu’ont défini des auteurs comme Armin Mohler ou Louis Dupeux (Zeev Sternhell préférant parler, pour la France, de « droite révolutionnaire »). Cependant, si Mohler, par exemple, a dû opérer une coupure temporelle et limiter sa recherche aux années qui vont de la défaite allemande de 1918 à l’avènement de Hitler au pouvoir en janvier 1933, cet ensemble de courants idéologiques n’est évidemment pas hermétiquement fermé aux époques qui l’ont précédé et à celles qui l’ont suivi. Cette « révolution conservatrice » de 1918-1932 a des racines qui plongent profondément dans le 19ième siécle : notamment via la lente réception de Nietzsche dans les milieux parapolitiques, via les mouvements sociaux non politiques de « réforme de la vie », dont les plus connus restent le mouvement de jeunesse « Wandervogel » et le mouvement de l’architecture nouvelle, Art Nouveau ou Jugendstil, notamment l’école de Darmstadt et, chez nous, celles de Horta et de Henry Vandevelde (tous deux également très actifs en Allemagne). Ces mouvements sociaux étaient plutôt socialistes, voyaient l’avènement du socialisme d’un oeil bienveillant, mais, simultanément, offraient à ce socialisme naissant, une culture que l’on pourrait parfaitement qualifier d’ « archétypale », offraient des référents germanisants, celtisants ou néo-médiévaux, mettaient l’accent sur l’organique plutôt que sur le mécanique. La social-démocratie autrichienne de la fin du 19ième siècle présente ainsi des références qui sont davantage schopenhaueriennes, wagnériennes et nietzschéennes que marxistes. Sous le national-socialisme, certaines trajectoires intellectuelles se poursuivent sans être censurées. Et ces mêmes trajectoires se prolongent dans les années fondatrices de la République Fédérale, jusque très loin dans les années 60 et sous des étiquettes non nationalistes et non politiques.

Par ailleurs, la « révolution conservatrice » n’est pas un monde exclusivement allemand. Les passerelles sont très nombreuses : l’influence de Maeterlinck, par exemple, est prépondérante dans la genèse d’une nouvelle pensée organique en Allemagne avant 1914. J’ai déjà évoqué brièvement l’influence de l’école belge de Horta en Allemagne, et vice-versa, l’influence des écoles de Vienne et de Darmstadt, voire de Munich, sur l’Art Nouveau en Belgique, à Nancy et à Paris. La philosophie de Henri Bergson joue également un rôle capital dans la genèse de la révolution conservatrice. Un homme comme Henri De Man se situe lui aussi dans cette zone-charnière entre le socialisme vitaliste et populaire de la sociale-démocratie d’avant 1914 et les théories économiques non libérales du « Tat-Kreis » révolutionnaire-conservateur. Les influences des Pré-Raphaëlites anglais, de l’architecture théorisée par Ruskin, du mouvement « Arts & Crafts » en Grande-Bretagne ont influencé considérablement les théoriciens allemands du Jugendstil, d’une part, et l’architecture organique d’un Paul Schulze-Naumburg avant, pendant et après le national-socialisme, d’autre part. L’expressionnisme, mouvement complexe, diversifié, influence l’époque toute entière, une influence qui retombe forcément aussi sur l’espace intellectuel « révolutionnaire conservateur ». On ne saurait négliger l’influence des grands courants ou des grandes personnalités scandinaves telles Kierkegaard, Hamsun, Strindberg, Ibsen, Munch, Sibelius, Nielsen, etc. L’Espagne est présente aussi, par l’intermédiaire d’Ortega y Gasset, très apprécié en Allemagne, surtout chez les protagonistes catholiques de la « révolution conservatrice », dont Reinhold Schneider, qui a atteint le sommet de sa célébrité dans les années 50. Entre l’oeuvre de l’Anglais D. H. Lawrence et cet ensemble « révolutionnaire conservateur », d’une part, et le monde artistique contestataire et organique de l’époque, d’autre part, est-il possible d’établir une césure hermétique? Non, évidemment. La Russie, avec ses penseurs slavophiles, avec Leontiev et Dostoïevski, ensuite via l’émigration blanche à Berlin, pèse, à son tour, d’un poids prépondérant sur l’évolution des penseurs « révolutionnaires conservateurs ». La France, outre Bergson, influence les jeunes néo-nationalistes, dont Ernst Jünger, qui sont de grands lecteurs de Léon Bloy, de Maurice Barrès, de Charles Péguy, de Charles Maurras (en dépit de l’anti-germanisme outrancier de celui-ci).

La « révolution conservatrice » n’est donc pas vraiment une spécialité germanique, mais l’expression allemande, localisée dans le temps de la République de Weimar, d’un vaste mouvement européen. Il convient donc d’étudier les passerelles, de mettre en exergue les influences réciproques des uns sur les autres, de ne pas isoler cette « révolution conservatrice » de ses multiples contextes, y compris celui de la social démocratie d’avant 1914.

Connaissant la langue allemande, j’ai pris cet ensemble « révolutionnaire conservateur » comme tremplin, pour entamer une quête dans toute la culture européenne des 19ième et 20ième siècles. J’ai également utilisé les travaux de Zeev Sternhell (La droite révolutionnaire et Ni gauche ni droite) ainsi que les classifications du Professeur français René-Marill Albérès, spécialiste de l’histoire littéraire européenne. Albérès est justement l’homme qui m’a aidé à bien percevoir les innombrables passerelles entre courants littéraires provenant de toutes les nations européennes. Partant, la maîtrise des classifications d’Albérès, ajoutées à celle de Mohler, de Sternhell et de Dupeux (et du national-révolutionnaire historique Paetel), me permettait d’opérer une transposition vers la sphère des idéologies politiques.

Pour terminer ma réponse, je dirais que cet ensemble de courants idéologiques ne relève nullement du passé: le retour « postmoderne » à une architecture moins fonctionnelle, la nécessité ressentie de voir triompher un urbanisme de qualité à l’échelle humaine (comme le voulaient Horta et l’école de Darmstadt), la sensibilité écologique qui doit davantage à Bergson, Klages, Friedrich-Georg Jünger, D. H. Lawrence, Jean Giono et tant d’autres qu’aux soixante-huitards et marxistes recyclés dans la défense d’une nature à laquelle ils ne comprennent généralement rien, le mouvement altermondialiste qui cherche à jeter les bases d’une économie nouvelle, la guerre en Irak qui a fait prendre conscience de l’inanité de l’interventionnisme systématique des Etats-Unis (à l’instar de Carl Schmitt), l’engouement généralisé pour les grands courants religieux et mystiques, le goût du public pour l’aventure et les épopées, notamment sur les écrans de cinéma, montrent tous que les filons philosophiques, qui ont donné naissance à la « révolution conservatrice », qui l’ont irriguée et ont suscité de nouvelles veines, qui sont ses héritières, demeurent vivants.

5. Dans vos revues, il y a beaucoup de traductions d’articles provenant du monde germanophone, mais aussi latin (hispanique et italien) et, plus original encore, de l’Europe slave, en particulier de la Russie. D’une certaine façon, ne peut-on pas considérer votre revue comme une sorte de « Courrier International » de la pensée européiste?

En effet, le poids prépondérant de thématiques germanisantes au début de l’histoire de Vouloir, faisait dire, à quelques néo-droitistes parisiens jaloux, qui n’ont pas digéré entièrement l’anti-germanisme maurrassien en dépit de leurs dénégations et de leur germanomanie de pacotille, que mes publications étaient des « revues allemandes en langue française ». J’ai donc suivi des cours accélérés en langues espagnole, italienne et portugaise, de façon à acquérir une connaissance passive de ces langues et de traduire, avec l’aide d’amis et de mon ex-épouse, les articles de nos innombrables amis hispaniques et italiens. D’autres, que je remercie, m’ont aidé à traduire des articles du polonais et du russe. L’objectif a donc toujours été de dire « non » aux enfermements; « non » à un enfermement dans le carcan très étroit du belgicanisme institutionnel (ce qui n’est évidemment pas le cas de notre culture, qui a un message serein à offrir à tous), « non » à un enfermement dans le carcan de la francophonie officielle, « non » au carcan de l’eurocratisme, « non » au carcan de l’atlantisme. Par ailleurs, « non » aux carcans idéologiques et politiques, « non » aux deux carcans du « démocratisme chrétien » et du « laïcisme libre(!!!!!)-penseur » à la belge. La masse de textes, de thématiques diverses et variées, qu’offraient les éditeurs et les revues allemandes permettait de rebondir dans tous les domaines et dans tous les espaces culturels européens et d’éviter toute forme d’enclavement idéologique.

Au fond, je vais confesser ici pour la première fois que cette idée est très ancienne chez moi: elle vient de la victoire électorale du FDF aux élections communales de 1970. Flamand de Bruxelles, littéralement assis sur deux cultures, cette victoire électorale a fait pâlir mon père, l’angoisse se lisait sur le visage de cet homme de 57 ans, qui craignait la minorisation des Flamands de Bruxelles, un homme simple qui n’avait pas envie de subir l’arrogance d’une bourgeoisie et d’une petite bourgeoisie qui se piquait d’une culture française (qu’elle ne connaissait évidemment pas en ses réels tréfonds), un pauvre petit homme qui devinait aussi, instinctivement, que ce francophonisme de brics et de brocs, plus braillard que créateur de valeurs culturelles véritables, barrait la route de beaucoup aux cultures néerlandaise, allemande et anglaise, auxquelles les Flamands ont un accès plus aisé. Ensuite, ce qui le rendait malade, c’était les rodomontades des « traitres » : les Flamands de souche, installés à Bruxelles, qui croyaient s’émanciper, échapper à la culture, souvent rurale, qu’avaient abandonnée leurs parents en venant travailler dans la grande ville. Tout cela était confus dans la tête de mon père, qui aimait les Wallons, quand ils étaient authentiques. Il avait travaillé à Liège, comme beaucoup de Limbourgeois. Il aimait les Ardennais et surtout les Hesbignons, dont les Limbourgeois du Sud sont si proches et auxquels ils sont si souvent liés par des liens matrimoniaux. Et les Wallons du quartier, où nous vivions, n’avaient cure du bête « francophonisme » des nouveaux francophonissimes originaires de Flandre ou de Campine, qui n’avaient rien de wallon, qui agaçaient les vrais Wallons. Et les Ardennais de Bruxelles, comme mon père du Limbourg, ne reniaient pas leur culture catholique et rurale, qu’ils ne retrouvaient évidemment pas dans les rodomontades émancipatrices des zélotes du nouveau parti de Lagasse et de « Spaakerette ». Dans ma tête d’adolescent, tous ces affects paternels s’entrechoquaient, provoquaient des réflexions, sans doute fort confuses, mais qui allait être à la base de toutes mes entreprises ultérieures et surtout de ma décision d’étudier les langues germaniques. Car que proposaient les braillards du FDF, dont l’insupportable Olivier Maingain perpétue la triste tradition? Rien d’autre qu’un réductionnisme intellectuel, inacceptable en notre pays, carrefour entre quatre grandes langues européennes. Le multilinguisme est une nécessité et un devoir: à quatorze ans, j’en étais bien conscient. Mon père aussi. J’allais donc devoir, adulte, me battre contre l’ineptie qui venait de triompher, par la grâce des dernières élections. Il fallait commencer la bataille tout de suite. A cette heure, je n’ai pas encore déposé les armes.

Mais, il fallait que je me batte en français car le vin avait été tiré, j’étudiais dans cette langue, depuis ma première primaire, sans renier mes racines; il me fallait donc utiliser la langue de Voltaire pour commencer le travail de reconquista qu’il s’agissait d’entreprendre, non pas tant contre le FDF, manifestation éphémère, politicienne et périphérique d’un « francophonisme » bizarre, mixte monstrueux d’ « illuminisme » révolutionnaire et de « postmaurrasisme panlatiniste » (qui ne voulait pas s’avouer tel), mais contre tous les simplismes et réductionnismes que le (petit) esprit, se profilant derrière sa victoire, amenait dans son sillage. Toute cette bimbeloterie francophonisante finissait par m’apparaître comme des « plaquages » artificiels, des agitations superficielles sans fondements. La culture rurale matricielle me paraissait seule authentique (quelques mois plus tard, Mobutu évoquait l’authenticité zaïroise, banalisait le terme d’ « authenticité » et je ne pouvais m’empêcher de lui donner raison...). Cette notion d’authenticité était valable pour la Flandre et le Brabant thiois, pour la Wallonie et les Ardennes. Elle était valable aussi pour la seule région d’Europe que je connaissais à l’époque: le haut plateau franc-comtois dans le département du Doubs, les Franches Montagnes, fidèles à la tradition burgonde, fidèles à l’Espagne et à l’Autriche contre le Roi-Soleil, comme l’écrivait, dans un opuscule anti-jacobin, un certain Abbé Mariotte, auteur d’une petite histoire de la Franche-Comté, que je lisais avidement, avec amour, chaque été, quand nous étions là-bas, à l’ombre du clocher de Maîche. Une authenticité que m’avait fait découvrir un cadeau du concierge permanent du formidable manoir qui nous hébergeait à Maîche: Le loup blanc de Paul Féval, roman chouan et bretonnant, qui accentuait encore plus cette volonté d’aller aux racines les plus profondes, ici les racines celtiques d’Armorique, comme là le « saxonnisme » de Walter Scott, avec Ivanhoe et Robin des Bois. L’homme était donc tributaire de (et non déterminé par) l’appartenance au terroir de ses ancêtres et le nier ou l’oublier équivalait à basculer dans une sorte de folie, de démence maniaque, qui s’acharnait à éradiquer passé, souvenirs, liens, traces... jusqu’à rendre l’homme totalement anémié, vidé de tout ce qui fait son épaisseur, son charme, sa personnalité. Un tel homme est incapable de créer de nouvelles formes culturelles, de puiser dans son fonds archétypal: les portes sont ouvertes alors pour faire advenir une « barbarie technomorphe ».

1970, l’année de mes quatorze ans et l’année du triomphe du FDF, a déterminé mon itinéraire de façon radicale: au-delà des agitations politiciennes, jacobines, modernistes, toujours aller à l’authentique, avoir une démarche « archéologique » et « généalogique », sortir du « francophonisme » d’enfermement, s’ouvrir au monde et d’abord au monde proche, tout proche, qui commence à Aix-la-Chapelle, qui nous ouvre à l’Est, comme la langue française, non reniée et cultivée, ouvre au Midi. Quelques semaines après la victoire électorale du FDF, je m’en vais d’ailleurs, muni d’un catalogue du « Livre de Poche », quémander au Frère Marcel, une liste de bons livres à lire: il m’a fait découvrir Greene et surtout Koestler, sources de mon engouement pour la littérature anglaise. Mais aussi tous les classiques de la littérature française à l’époque: Cesbron, Mauriac, Bazin, Troyat...

Le « germanisme » était présent, comme la matrice culturelle du Flamand de Bruxelles, du fils d’immigré limbourgeois. Mais le germanisme était ouvert, tant au français (qui n’est pas le « francophonisme ») qu’à la latinité, que nous faisait aimer notre professeur de latin, l’inoubliable Abbé Simon Hauwaert. Balzac, Stendhal, Baudelaire et Flaubert sont d’ailleurs des exposants ante litteram de la « révolution conservatrice », en sont la matrice à bien des égards, dans leur critique incisive du « bourgeoisisme »: donc, une fois de plus, pas de frontière entre un espace français, qui serait hermétique, et un espace germanique, qui serait tout aussi hermétique. Par ailleurs, ce sont le baron Caspar von Schrenck-Notzing, directeur de Criticón (Munich), qui me fait découvrir l’Espagne de Balthazar Gracian, puis Günther Maschke (et Arnaud Imatz), qui me font découvrir Donoso Cortès. C’est par des études allemandes, ou traduites en allemand, que je découvre d’Annunzio et Pessoã. Plus tard, j’allais constater que la culture italienne est très ouverte à l’Allemagne et à l’Autriche, qu’elle traduit bien plus que l’édition parisienne, sans perdre la moindre once de sa latinité. Un exemple à suivre...

La lecture conjointe de Herder et de Heidegger allait donner des assises philosophiques à ce magma informel de l’adolescent.

6. Justement, une spécificité importante de votre démarche réside dans votre philo-slavisme et votre anti-soviétisme modéré qui s’est manifesté dès le début de votre itinéraire (à l’époque, où, sous l’impulsion de Ronald Reagan, on renoue avec la Guerre Froide la plus glaciale) et que vous partagez, quoique dans une autre optique, avec le PCN. Qu’en dites-vous aujourd’hui?

Entre 1970, que je viens de vous évoquer, et le début de l’aventure de Vouloir, treize années se sont écoulées. La Guerre Froide s’enlise. Le duopole n’a rien d’autre à proposer qu’une partition définitive du monde entre deux camps, animés chacun par une idéologie hostile aux matrices culturelles et aux authenticités fécondes, décrétées « archaïsmes » ou « fascismes » (à la suite notamment des hypersimplifications d’un Georges Lukacs). Derrière cette partition du monde, se profile une histoire européenne pluri-millénaire, où les horizons sont toujours vastes, où l’on ne bute pas sur un « Rideau de fer », à 350 km à vol d’oiseau de Bruxelles. Où l’on pouvait aller à Prague, à Varsovie et à Budapest, sans passer à travers un champ de mines, surveillé par des miradors. Le dégel avait fait espérer un assouplissement et voilà, soudain, que le reaganisme réactive la Guerre Froide, éloignant la possibilité d’une réconciliation européenne. La déception est immense, surtout, j’imagine, pour ceux qui avaient espéré que la « Doctrine Harmel », voire l’Ostpolitik de Brandt, allaient porter des fruits. La division européenne apparaît dès lors comme l’oeuvre d’un « talon d’acier », une anomalie scandaleuse, qu’il fallait combattre, à la suite de Thiriart et de son mouvement « Jeune Europe », afin de retrouver le dynamisme européen en direction du Sud-Est et des profondeurs du continent asiatique, conquis vers 1600 avant JC par les cavaliers iraniens, puis, à partir du 16ième siècle, par les Cosaques des Tsars. C’était un idéal d’ « Europe Totale », mixte de Harmel et de Thiriart. Et, derrière eux, se profilaient tout à la fois 1) un projet « démocrate-chrétien » (en réalité « conservateur » au sens metternichien du terme) de rééditer, cette fois sous le signe d’une pensée inspirée de « Rerum Novarum », la « Sainte-Alliance » conservatrice de 1814, Europe de l’Est voire Russie comprises, ou 2) une vision plus pragmatique, géopolitique et technique, comme celle d’Anton Zischka, inspirateur majeur du jeune Thiriart. Elle impliquait d’étudier les dynamiques à l’oeuvre dans ces espaces immenses. Une telle étude postule non seulement de connaître les atouts économiques de l’espace euro-sibérien, dans le sillage de Youri Semionov, mais aussi, à la suite de l’historien italien des religions, Giuseppe Tucci, l’héritage spirituel de ces peuples à la charnière de l’Europe et de l’Asie. Parmi les multiples aspects de cet héritage spirituel, la slavophilie et l’oeuvre de Leontiev, partisan d’une alliance avec les forces asiatiques contre un Occident « libéral-manchesterien » qui a trahi la Russie lors de la Guerre de Crimée. Raison pour laquelle mes amis et moi, nous n’avons cessé de nous intéresser à ces thématiques.

Le PCN, dans ses démarches, ne semble pas fort s’intéresser à la pensée organique russe. Or peu avant que la Guerre Froide ne reprenne sous Reagan, le dissident Yanov, établi en Californie, sort un ouvrage universitaire intitulé The Russian New Right, où il démontre que la pensée slavophile et néo-orthodoxe, fondamentalement anti-occidentale, et l’oeuvre de Soljénitsyne, impulsent, tant chez les établis que chez les dissidents de l’ex-URSS, une nouvelle révolution conservatrice, ou « nouvelle droite », avec des écrivains comme Valentin Raspoutine ou Youri Belov. Quant aux tenants de l’idéologie occidentaliste, on les retrouvait aussi, d’après Yanov, dans les deux camps. A Moscou, Alexandre Prokhanov, que j’allais rencontrer en 1992, était à l’époque directeur de la revue Lettres soviétiques. Il avait publié, pour la première fois dans une publication soviétique officielle, un numéro consacré à Dostoïevski, qui avait été mis à l’écart à l’ère soviétique la plus sourcilleuse. Prokhanov innovait. Je me suis procuré un exemplaire de cette revue à la « Librairie de Rome » à Bruxelles. Au même moment, Etudes sociales, autre publication émanant de l’Académie soviétique des sciences, réhabilitait le passé païen russe, dans un optique très semblable à celle de la « nouvelle droite ». Ces textes attestaient d’un changement et d’un abandon graduel des vieilles lunes progressistes du marxisme institutionnalisé, abandon qu’aucune officine « marxiste » belge ou française ne jugeait bon de faire. Les archaïsmes étaient toujours de mise chez nos communistes locaux. Leur déphasage par rapport aux legs de l’histoire et au réel ne faisait que s’accentuer. Rien n’a changé sur ce chapitre.

Ce chassé-croisé d’occidentalisme et de slavophilie chez les dissidents comme chez les établis, et le succès des néo-slavophiles, notamment dans l’orbite cinématographique, laissaient espérer une transformation lente de l’URSS en une nouvelle Russie conservatrice, capable de damer le pion à la superpuissance libérale, vectrice de toutes les déliquescences morales et spirituelles, fautrice du déclin intellectuel généralisé de l’Occident et matrice de la vulgarité marchande. Ce que nous haïssions dans le communisme s’estompait et ce que nous n’avons cessé de haïr, du plus profond de nos tripes, dans le libéralisme ne cessait de s’amplifier, jusqu’à atteindre l’effroyable monstruosité qu’il a acquise aujourd’hui, un monde où le banquier, être infect et infécond, inculte et vulgaire, accumulateur et comptable, vaut plus que le joueur d’accordéon du coin de la rue, être touchant de sincérité et de spontanéité. Chez nous, les acteurs de théâtre sont sûrs de crever de misère quand ils ne pourront plus monter sur les planches. En Italie, les professeurs d’université s’étaient mobilisés à l’époque contre les MacDo, qui finançaient Reagan et recevaient en échange le droit de s’établir dans tous les coins et recoins de l’américanosphère. Ces professeurs voulaient organiser un boycott général de la chaîne de « fast food »; chez nous, quand les étudiants de Gand ont voulu faire de même, par solidarité avec le corps académique italien, la minable crapule assurant la gérance d’une de ces auges de la mal-bouffe a eu le culot d’appeler les flics, qui ont verbalisé, et le corps académique, veule et lâche, n’a rien dit. On mesure aujourd’hui l’étendue du désastre. L’empoisonneur avait la « liberté » de commercer... et on ne pouvait y porter atteinte. La chaîne de ces fast-foods avait acquis le droit, grâce à Reagan, qu’elle avait financé, d’abaisser l’âge requis pour travailler dans le secteur de la restauration: depuis lors, les lycéens travaillent pour gagner l’argent de leurs cartes de GSM et le niveau d’instruction et d’éducation ne cesse de baisser; le monde sans relief des « petits jobs et boulots », stigmatisé par Hannah Arendt, est devenu la référence suprême.

Face à cette involution, perceptible dès le début des années 80, la société soviétique, malgré son caporalisme, sa froide rigueur idéologique, sa langue de bois, laissait entrevoir une renaissance, un dépassement de l’horreur économique par un retour aux valeurs qui avaient enthousiasmé les premiers slavophiles du 19ième siècle, ces disciples russes de Herder. Ensuite, sous les coups du néo-libéralisme triomphant, l’Europe perdait et le sens de l’Etat et le respect de ses héritages culturels. Face au « Dieu Argent », désormais honoré sans plus aucune retenue morale ou éthique en Occident, dans l’ « américanosphère » (Faye), Moscou semblait conserver un sens de l’Etat, avec une armée qui respectait des traditions russes (donc européennes), et un appareil culturel et académique, dont le Bolchoï, par exemple, était un fleuron. Les titres académiques semblaient mieux respectés qu’en Europe ou en Amérique. Le « fast food » est la manifestation sociale la plus tangible de cet avènement du « tout-économique », qui nous a tant scandalisé à l’époque, jusqu’à en devenir, je le concède, une véritable obsession récurrente, qu’atteste la littérature néo-droitiste et nationale-révolutionnaire.

Ensuite, Reagan et ses conseillers étaient bien conscients du fait qu’un discours exclusivement néo-libéral ne pouvait consolider leur pouvoir ni constituer une propagande efficace. Ils ont alors puisé dans le registre de l’idéologie religieuse puritaine, l’héritage américain des « Founding Fathers » et des « Pèlerins du Mayflower », où l’accent est souvent mis sur l’Apocalypse, jugée imminente, portée par le « Mal absolu », qu’il s’agit de combattre et d’éradiquer. Ce langage réactive les affects qui préfigurent les guerres de religion, alors que la pensée d’un Hobbes et toute l’évolution de la pensée politique européenne après les horreurs de la guerre de Trente Ans visaient justement à éviter de tels débordements. Le reaganisme met un terme définitif aux « formes » de la guerre et de la diplomatie traditionnelles. Cet infléchissement était inacceptable, même dans une optique conservatrice traditionnelle. Il ne faut pas se leurrer: si Reagan a été décrit par les gauches comme un « néo-conservateur », cette manière de percevoir les choses est fondamentalement erronée. Le puritanisme apocalyptique des « Pères Fondateurs » et des Puritains du 17ième siècle est le contraire diamétral des options « tacitistes » et « machiavéliennes », de la tradition régalienne européenne en général. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le retour, après Cromwell, du Roi en Angleterre ait contraint ces zélotes, à l’idéologie bibliste, à franchir l’Atlantique, où, espérait-on en Europe, ils allaient pouvoir vivre leurs utopies irréalistes et anti-historiques en vase clos.

Les Etats-Unis sont spécialisés dans le bricolage idéologico-théologique quand il s’agit de créer des vulgates médiatisables pour faire passer leur volonté dans les faits. Avec Reagan, nous avions, outre le néo-libéralisme, qui dissout toutes les formes politiques et culturelles, l’idéologie de l’Apocalypse, qui entend faire table rase des legs de l’histoire, et, surtout, une interprétation messianique des « droits de l’homme », impliquant un interventionnisme tous azimuts, qui flanquait tous les principes de la diplomatie traditionnelle par terre! Le Général Jochen Löser s’est dressé, à l’époque, et avec vigueur, contre ce mixte idéologico-théologico-économique, qui revient aujourd’hui à l’avant-plan avec Bush junior; avec l’armement moderne, cette nouvelle idéologie agressive risquait de déclencher une guerre d’annihilation totale en Europe centrale. Si les Etats-Unis maniaient une telle idéologie, la fidélité à l’alliance atlantique pouvait être remise en question. Harmel s’était proposé d’assouplir la « Doctrine Hallstein », rigide et pérennisant par son intransigeance la césure européenne, afin de mettre lentement fin à la chape pesante qu’était le duopole né à Yalta. La « Doctrine Harmel » était aussi un retour à la diplomatie traditionnelle, laquelle devait recevoir à nouveau la préséance. Löser et Kiessling entendaient y revenir au début des années 80, juste avant la perestroïka de Gorbatchev. Ce débat n’est pas clos: au printemps 2003, quand les troupes anglo-américaines entrent pour la deuxième fois en Irak, et que les Européens s’insurgent en arguant que toutes les voies diplomatiques n’avaient pas été exploitées, Robert Kagan, idéologue au service de la politique de Bush junior, annonce clairement, sans circonlocutions inutiles, que la diplomatie, « c’est du passé » et que l’avenir appartient à ceux qui ne s’en soucient nullement. La « Vieille Europe » est donc celle de la diplomatie, à l’idéologie « machiavello-tocquevillienne » et « tacitiste ». La « Nouvelle Europe » est celle qui va renier cet héritage pour suivre aveuglément le nouvel « Empire » qui agit arbitrairement selon ses intérêts immédiats.

Je ne crois pas que le PCN ait vraiment mis tous ces éléments dans la balance: il m’a donné la triste impression de se muer en un calque maladroit du stalinisme (revu par la propagande américaine du temps de la Guerre Froide), attitude typique des mouvements politiques marginaux qui cherchent à attirer l’attention sur eux par des prises de position qui font bêtement scandale.

7. Autre point commun avec le PCN et, par-delà cette formation, avec Jean Thiriart, vous avez fait, vous aussi, votre pèlerinage à Moscou. Quelles sont les perspectives avec les Russes et notamment avec Alexandre Douguine et l’actuel président russe Vladimir Poutine, de créer cet empire européen que vous appelez de vos voeux?

Je n’ai pas souvenir que le PCN, ou l’un de ces dirigeants, ait fait le « voyage à Moscou ». Fin mars, début avril 1992, je m’y suis effectivement rendu avec Alain de Benoist et Jean Laloux (secrétaire de rédaction de la revue Krisis). Les activités principales de ce voyage ont été 1) une conférence de presse où nous avons présenté les grandes lignes de la « nouvelle droite »; 2) un débat, dans les locaux de la revue moscovite Dyeïnn (« Le Jour ») avec Ziouganov et Volodine, exposants du parti communiste russe. Le dialogue a tourné autour de la notion de « Troisième Voie » en économie, c’est-à-dire, pour moi, ce que Perroux, Albertini et Silem ont nommé les « voies hétérodoxes », héritières de l’école historique allemande de Schmoller, Rodbertus, etc. Douguine et Prokhanov étaient les deux organisateurs de ces rencontres. Douguine a fait du chemin depuis lors. Il appuie aujourd’hui Vladimir Poutine, qui, à ses yeux, tente de redresser une Russie ruinée par le clan Eltsine et les oligarques.

Quelques mois plus tard, Thiriart, Schneider, Battarra et Terracciano se retrouvaient à leur tour à Moscou. En 1996, une équipe de « Synergies européennes », composée de Sincyr, Sorel et de Bussac, visite à son tour Moscou et rencontre d’autres personnalités, dont l’ex-dissident, le sorélien Ivanov, l’anthropologue Avdeev, et d’autres. Ces hommes oeuvrent dans d’autres perspectives. L’hispaniste Toulaev s’est joint à eux. Notre ami autrichien Gerhoch Reisegger s’est également rendu à plusieurs reprises à Moscou, ramenant de ses voyages des informations d’ordres économique et factuel très intéressantes. Wolfgang Strauss continue à publier une chronique permanente sur cet espace idéologique russe, dans les colonnes de la revue Staatsbriefe, qui paraît à Munich sous la direction du Dr. Sander. Tous les aspects de la pensée non conformiste —hétérodoxe— russe nous intéressent.

Quant à savoir si Poutine emportera le morceau, il me semble que la réponse se situe dans les extraits du dernier ouvrage de Reisegger que nous avons traduits. La consolidation du poutinisme dépend de l’organisation des transports (routes et chemins de fer), des gazoducs et oléoducs de l’Asie centrale, de la Sibérie, de concert avec l’Inde, le Japon et la Chine. Si une synergie parvient à s’établir, l’Eurasie demeurera eurasiatique. Sinon, les Américains préparent d’ores et déjà la riposte: le stratège Thomas Barnett propose aujourd’hui à l’établissement américain d’abandonner l’alliance européenne, de laisser l’Europe périr dans ses contradictions et de miser sur l’Inde et la Chine, voire sur une Russie détachée de l’Europe, afin de conserver les atouts américains en Asie centrale, acquis par la conquête de l’Afghanistan et la satellisation de l’Ouzbékistan. Barnett apporte la réponse américaine au projet de Henri de Grossouvre, soit le projet de créer un Axe Paris-Berlin-Moscou.

8.Après plus de vingt ans d’activités politiques et intellectuelles, quel est le bilan que vous tirez? Notamment sur les Etats-Unis et l’Europe?

Premier bilan, évidemment, comme Thiriart et de Benoist, et même comme Faye, c’est d’avoir constaté l’immense, l’incommensurable bêtise du « milieu identitaire ». En hissant la préoccupation au niveau européen, Thiriart avait voulu dépasser l’étroitesse des « petits nationalismes ». Avec son option « métapolitique », de Benoist avait voulu briser le cercle infernal des répétitions et des rengaines. Ils se sont tous deux heurtés à une incompréhension générale, hormis quelques notables exceptions qui ont tenté de poursuivre le combat. Thiriart n’a pas trop bien su emballer sa marchandise.Ses textes, denses, toujours au moins partiellement actuels, figuraient certes au milieu de dessins satiriques de toute première qualité, mais les écrits des autres « journalistes », dans la feuille du mouvement, laissaient vraiment à désirer et étalaient les fantasmes habituels du « petit nationalisme » ou de l’« extrême droite » au mauvais sens du terme. Thiriart a vraiment tout essayé pour gommer définitivement ces dérives: il avouait, dans un entretien accordé à l’avocat espagnol Gil Mugarza, n’avoir pas pu enrayer les multiples expressions de cette « psychopathologie » politique. Les hommes de notre temps ne raisonnent plus en termes de temps et d’espace, mais se laissent aveugler par les idéologies, les « blueprints » de Burke, déviance encore accentuée par la propagande médiatique, qui atteint désormais des proportions incroyables. Ignorant tout de la géographie, nos contemporains ne comprennent pas les enjeux spatiaux, seuls enjeux réels des conflits qui ensanglantent la planète. Leurs horizons sont vraiment limités, alors que l’on n’a jamais autant parlé de « mondialisme » ou d’« universalisme ».

Alain de Benoist, pour sa part, a tenté d’élargir et d’européaniser l’horizon culturel du milieu nationaliste français, dans lequel, dès l’adolescence, il avait fait ses premiers pas. Il lui a présenté des thématiques inhabituelles, fort intéressantes au départ, mais, en bout de course, force est de constater qu’il en a trop fait, qu’il a jonglé avec une quantité de choses diverses que ce public ne pouvait pas assimiler à la vitesse voulue. Alain de Benoist changeait trop souvent de sujet et son propre public, au sein du GRECE, ne suivait pas la cadence. Il s’en désolait, tempètait, rouspétait; on l’écoutait poliment, mais, au fond, on semblait lui dire, par le regard: « Cause toujours, tu m’intéresses! ». D’où, ce que j’appelle le « mouvement brownien » des brics et brocs culturels et cultureux agités par de Benoist. Henry de Lesquen parlait, à son propos, de prurit « noviste ». Deux handicaps marquaient la démarche du « Pape de la nouvelle droite »: une incapacité —en fin de course, et non pas, curieusement, au début de sa trajectoire— à opérer une synthèse et à se concentrer sur l’essentiel; bref, la dispersion et la confusion; ensuite, un désintérêt pour l’histoire et ses dynamiques, au profit d’une sorte d’idolâtrie pour les idées toutes faites, pour les corpus moraux plus ou moins bien échafaudés, pour le clinquant de concepts immédiatement médiatisables (dans l’espoir d’être enfin accepté, comme figurant ou comme acteur, dans le « PIF » ou « paysage intellectuel français »). Enfin, l’homme est tenaillé par l’inquiétude, par d’inexplicables angoisses, par un doute incapacitant, aux dimensions qui laissent pantois. Si Thiriart a été une cohérence au milieu des incohérences de l’extrême droite belge et italienne de son époque, de Benoist, lui, a démarré dans la cohérence pour se disperser dans un fatras de thématiques différentes et divergentes, dans un capharnaüm conceptuel qu’il est désormais incapable de maîtriser. Il m’apparaît aujourd’hui comme une sorte d’âne de Buridan, qui n’a pas à choisir entre deux picotins d’avoine, mais est perdu au milieu d’une foultitude de picotins, tous aussi alléchants, et ne sait plus où donner de la tête.

Ne cédons pas à cette aigreur, que l’on retrouve aussi chez un Guillaume Faye, qui la tourne en cynisme avec son sens du canular qui est inégalable, ou chez un Christian Bouchet, qui ne mâche pas ses mots pour fustiger l’inculture du « milieu identitaire ». Cette inculture n’est pourtant pas le propre de ce milieu mais bien le lot général de notre temps. La gauche n’est plus aussi « intellectuelle » qu’elle ne l’a été. Sachons que l’OSS visait, dès l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1941-42, à faire perdre à l’Europe son leadership intellectuel. L’effervescence de mai 68 et les pédagogies démissionnaires qui en découlent, en dépit de l’excellence de ce que Luc Ferry appelle la « pensée 68 » (avec Deleuze, Guattari, Foucault, Lévi-Strauss, etc.), a donné le coup de grâce aux établissements d’enseignement en Europe. La vague néo-libérale a simplement parachevé l’horreur. La méditation, la lecture, l’étude, la recherche sont des activités qui prennent du temps, qui empêchent de gagner vite beaucoup d’argent, pour pouvoir consommer tout aussi rapidement. Et empêcher l’adolescent ou l’étudiant de gagner de l’argent, même au détriment de ses études, relève, au regard du mental contemporain, d’un « archaïsme », méchant et pernicieux, d’un « fascisme » rétrograde. Au bout d’une décennie à peine, on a des instituteurs, des régents et des licenciés mal formés, qui ont moins lu, qui n’ont pas de passions littéraires bien étayées, qui ont butiné bêtement autour de toutes les loupiotes médiatiques faites de variétés de plus en plus vulgaires (Loft, Star Academy, etc.), qui ont gagné des sous pour se payer de la bimbeloterie high tech ou des fringues ridicules et, partant, ne se sont pas constitué de bibliothèques personnelles. L’influence des sous-cultures et des modes est de plus en plus désastreuse. A cela s’ajoute que le milieu identitaire est tout aussi indiscipliné que le reste de la société, que les « egos » y sont encore plus surdimensionnés, générant à la pelle des personnalités caractérielles. Très difficile dès lors de faire éclore dans un tel milieu une conscience historique prospective et volontariste, comme le voulait Thiriart, ou d’entamer une longue bataille métapolitique, comme le voulait de Benoist.

Pourtant, de nouvelles initiatives voient le jour. Elles sont au moins portées par des hommes au caractère plus trempé. De vrais travailleurs. Qui multiplient les initiatives et sont très présents sur internet. Cette nouvelle génération semble ouverte sur le monde. Elle est européiste, même en France, car la France contemporaine, qui se veut championne des abstractions universalistes les plus délirantes, l’a déçue. L’avenir nous dira ce que ce travail parviendra à réaliser. Deux éceuils à éviter: se méfier des modes, ne pas y succomber (comme Ulysse face au chant des sirènes); ne pas tomber dans la dispersion.

Ensuite, force est de constater que les Etats-Unis ont gagné la guerre: en Europe en 1945 (mais ça, tout le monde le sait déjà), dans les Balkans en 1999, ce qui leur permet de contrôler l’espace-tremplin de l’Europe vers le Moyen-Orient, utilisé par Alexandre le Grand puis par les Ottomans, en Afghanistan en 2001, ce qui leur permet de contrôler l’Asie centrale, en Irak en 2003, où ils se sont emparé des principales réserves énergétiques du monde, en Afrique centrale et occidentale, ce qui leur permettra de contrôler les ressources pétrolières inexploitées du continent noir. Cette série de victoires est due à leur avance technologique, notamment sur le plan satellitaire. Pire: la riposte européenne ne sera guère possible car en s’emparant d’Avio en Italie, de Santa Barbara Blindados en Espagne, de l’usine de sous-marins allemand, bientôt de Rheinmetall, les consortiums américains, dont le fameux Groupe Carlyle, ont mis la main, par des coups en bourse, sur les entreprises qui forgent les armes européennes. Le Général allemand Franz Ferdinand Lanz a déclaré à ce propos: « Toute armée dépendant d’une industrie militaire étrangère est une armée de deuxième classe ». « Dans tous les cas de figure, l’armée est l’expression et la garante de la souverainté d’un Etat ». « Seules les puissances qui disposent d’un potentiel stratégique produit par une industrie militaire indépendante, sont en mesure de s’affirmer, même modestement, sur la scène internationale ». Cette fois, il n’y a pas lieu de parler de la simple souveraineté d’un Etat, mais de celle de tout un continent, de toute une matrice de civilisation. L’Europe est donc aujourd’hui une « impuissance » édentée.

9. Dans vos revues, au cours des années 80, vous avez défendu des positions neutralistes; est-ce la même logique qui vous fait défendre un monde multipolaire ou constitués de grands blocs qui ne pratiqueraient pas entre eux la politique d’ingérence et d’immixtion, qui semble dominante aujourd’hui?

Entendons-nous d’abord sur le terme « neutralisme ». Le neutralisme n’est pas une idéologie démissionnaire, un pacifisme bêlant comme celui des gauches qui manifestaient contre l’installation des missiles américains, au début des années 80. Le neutralisme, pour moi, est armé et même surarmé. L’exemple est helvétique et suédois, autrichien et yougoslave. Il s’agissait d’organiser une armée de citoyens, capable de mailler totalement le territoire. Il impliquait la fusion armée/nation. Sur le plan diplomatique, il s’interdisait de participer à des alliances, comme l’OTAN, par exemple, et mettait l’accent sur l’indépendance et la souveraineté nationales. Parallèlement à ce neutralisme classique, de type suisse, il y avait aussi le gaullisme, ou la sanctuarisation nucléaire du territoire national. Cette option neutraliste ou gaullienne impliquait aussi de conserver des usines d’armement nationales et de créer les conditions d’une autarcie militaire. La Suède y parvenait. L’Europe, à plus grande échelle, aurait parfaitement pu réussir sa déconnexion, par rapport aux blocs atlantique et soviétique. C’est aussi ce que réclamait les Tchèques lors du printemps de Prague: rappelez-vous le Paris-Match de l’époque, avec cette jeune fille pragoise, blonde et fort maigre, qui, devant les chars soviétiques qui entraient dans la ville, portait sur la poitrine un écriteau, avec ce seul mot: « Neutralitu ». Elle exprimait le désir de la population tchèque et slovaque de se dégager du bloc soviétique sans pour autant vouloir se noyer dans le bloc capitaliste. Un mouvement neutraliste, de part et d’autre du Rideau de Fer, suite logique d’une application graduelle de la « Doctrine Harmel », aurait rendu à l’Europe son indépendance et sa puissance.

En 1984, quand j’ai rencontré le Général Löser, lors de la Foire du Livre de Francfort, il venait de sortir un livre programmatique, appelant ses compatriotes, les ressortissants des trois Etats du Bénélux, les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques et les Polonais à se dégager des blocs. Ce livre s’intitulait justement Neutralität für Mitteleuropa. Löser, ancien Commandeur de la 24ième Panzerdivision de la Bundeswehr et rescapé de Stalingrad, était aussi un théoricien militaire qui s’alignait sur les stratèges Spannocchi (Autriche), Brossolet (France gaullienne), sur leurs homologues yougoslaves, suisses et suédois. Sa neutralité n’était pas une neutralité désarmée, mais, au contraire, une neutralité vigilante et citoyenne, centrée sur elle-même et non aliénée par l’appartenance à un bloc, dominé par une superpuissance, qui oblitérait les spécificités nationales et tenait sa part d’Europe sous tutelle.

Le monde est effectivement multipolaire. On ne peut réduire l’inépuisable diversité humaine à deux blocs ou à un monde global unifié,comme le voudrait le « nouvel ordre mondial » de Bush-le-Père et de son théoricien Francis Fukuyama (qui a révisé ses positions depuis ses euphories du début des années 90). Les Etats-Unis veulent imposer leur modèle et utilisent, pour y parvenir, l’idéologie des « droits de l’homme », indéfinie, mise à toutes les sauces, manipulable à l’envi (on l’a vu au Kosovo, où elle a servi à mettre en place un régime de mafieux et de maquereaux). L’idée d’un « nouvel ordre mondial », outre ses aspects missionnaires, part du principe d’un genre humain indifférencié ou de l’idée d’un genre humain amnésique, épuré de tous les legs de l’histoire, dévalorisés a priori comme s’ils n’étaient que de vulgaires scories. Or les hommes ont été appelés à créer des formes, variées et différentes, sur la Terre. Ce sont ces formes qui font l’humanité, qui permettent de dépasser le stade purement animal et générique de l’espèce. Par conséquent, l’espace politique de la Terre n’est pas un « uni-versum », mais un « pluri-versum ». Le respect du passé, des formes, des continuités, comme nous l’enseigne Naipaul, postule de respecter ces acquis, de ne pas vouloir revenir à un stade purement générique et de ne pas vouloir éradiquer purement et simplement, avec une rage frénétique, ce qui a été, est et demeurera. L’acceptation de la nature « pluri-verselle » de l’échiquier mondial implique de reconnaître la multiplicité des pôles politiques dans le monde. C’est donc bien une option « multipolaire ».

Face à la volonté américaine d’établir un « nouvel ordre mondial », la Chine, notamment, a suggéré des « amendements ».D’abord, elle a souhaité une adaptation de la notion de « droits de l’homme » à chaque aire civilisationnelle de la planète. Chaque aire de civilisation adapterait ainsi la déclaration universelle des droits de l’homme à ses propres spécificités culturelles, et la Chine, par exemple, lui donnerait une connotation « confucéenne ». La Chine a demandé à l’Occident de « respecter l’étonnante pluralité des valeurs et des systèmes sociaux, économiques et politiques », de « renoncer à toutes manoeuvres coercitives d’unification ou d’uniformisation ». Les Chinois estiment, à juste titre, que: « ces dix mille choses peuvrent croître de concert, sans se géner mutuellement, et les taos peuvent se déployer parallèlement sans se heurter ». C’est l’esprit de la « Déclaration des Droits de l’Homme de Bangkok », proclamée le 2 avril 1993. La Chine a tenté de faire front, de s’opposer à la volonté américaine d’homogénéisation de la planète. Elle s’est expressément référée à la notion de « pluralité ». Sa volonté était aussi d’imposer un modèle des relations internationales, reposant sur les « cinq principes de la coexistence pacifique »: 1) le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats; 2) le principe de non-agression; 3) le refus de toute immixtion dans les affaires intérieures d’Etats tiers; 4) l’égalité des partenaires sur l’échiquier international; 5) le respect des besoins vitaux de chacun (auxquels il est illicite de porter atteinte). Ces cinq principes, me semble-t-il, résument parfaitement nos propres positions « multipolaristes ». Ils sont l’expression d’une antique sagesse, qu’il serait sot de ne pas écouter.

10. Votre vision d’une Europe impériale est donc tout-à-fait antinomique de tout impérialisme à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci. Qu’en est-il?

Le débat qui porte sur l’Europe impériale, sur les impérialismes intérieur et extérieur est sans fin. La notion d’Empire en Europe remonte aux Romains. La personnalité collective, porteuse de cet Empire, est le « Senatus Populusque Romanus », soit le Sénat et le Peuple romains. Par la « Translatio Imperii », elle passe aux Francs de Charlemagne (« Translatio Imperii ad Francos »), puis, avec Othon Ier, à l’ensemble des peuples germaniques (« Translation Imperii ad Germanos »). Ou plus exactement, aux ressortissants des territoires relevant du « Saint Empire Romain de la Nation Germanique ». Cela a été tout théorique, surtout après l’élimination de la descendance de Frédéric II de Hohenstaufen. Outre les vicissitudes dynastiques du Saint Empire, le noyau territorial concret de cet ensemble, forgé depuis César (Caesar / Kaiser), implique d’unir le continent européen autour de trois bassins fluviaux, le Rhône (conquis depuis Marius), le Rhin et le Danube, plus le Pô en Italie du Nord. C’est à partir de ces trois bassins, et des territoires qui se situent entre eux, et à partir de la plaine nord-européenne aux fleuves parallèles, de l’Yser au Niémen, que l’Europe doit se former. C’est, disait le géopolitologue autrichien, le Général-Baron Jordis von Lohausen, la paume de la main « Europe », dont les doigts sont les espaces périphériques: scandinave, ibérique, italique, balkanique, britannique. Sans une cohésion solide de cette paume, pas d’unification européenne possible. Et sans cette unification, c’est l’anarchie et la dissolution. Or c’est ce désordre et cette dispersion qui ont été le lot de l’Europe au cours de l’histoire post-romaine. Napoléon a voulu l’unifier à partir de la frange occidentale de la paume, l’espace gaulois, dont les bassins fluviaux portent vers l’Atlantique et non pas vers le cœur du continent, dont l’artère majeure est le Danube, symbole fluvial de l’Europe comme forme de vie. La tentative napoléonienne est donc grevée d’une impossibilité physique et géographique. L’ « hegemon » ne pouvait être français, à cause des faits géographiques et hydrographiques, qui sont évidemment incontournables. Hitler est prisonnier de la vision « ethniste », qui domine en Allemagne à son époque. Il se vaut libérateur et émancipateur, fondateur d’un nouvel ordre social, plus juste et plus efficace pour les ouvriers et les paysans. Il séduit. Incontestablement. Mais quand ses troupes entrent en Bohème tchèque, à Prague, elles réduisent ipso facto à néant le principe cardinal de la politique allemande, depuis la « prussianisation » protestante du « Reich ». En entrant dans l’espace linguistique tchèque, les armées de Hitler remettaient en question le fondement même du Reich protestantisé, et donc particulariste, et la propre propagande ethniste du national-socialisme. Une contradiction qui n’a jamais pu être surmontée, avant la fin du deuxième conflit mondial. De Gaulle, après 1945, et surtout dans les années 60, veut assumer une sorte de leadership, mais sa France, bien que souveraine et membre du Conseil de sécurité de l’ONU, n’est plus prise au sérieux: la défaite de 1940 est toujours dans les têtes, le pays paraît pauvre et archaïque (cf. les études d’Eugen Weber sur la France rurale), ne séduit pas les Nord-Européens qui le regardent avec commisération, les défaites coloniales d’Indochine et d’Algérie écornent son prestige. La France gaullienne, en dépit de ses efforts, ne sera pas le « Piémont » d’une Europe dégagée des blocs. Le retour à une Europe impériale ne sera possible que s’il y a unanimité des Européens, sans autre « hegemon » que la volonté organisée et structurée des européistes de toutes nationalités.

Il est évident que le colonialisme de papa, essentiellement capitaliste dans son essence, est inacceptable dans la situation actuelle. En Indochine, par exemple, l’imbroglio de 1940 à 1946, entre Japonais, Français de Vichy et de Londres, Britanniques, Américains, Indochinois de droite et Vietminh, semblait insoluble. Les Japonais avaient appuyé les mouvements d’émancipation anticolonialistes; les Américains avaient pris le relais. Il était évident que la seule solution raisonnable, pour la France de Londres, qui appartenait au camp des vainqueurs, aurait été de négocier directement avec le Vietminh, plus nationaliste que communiste au lendemain de l’occupation japonaise. Un accès graduel mais rapide à l’indépendance des territoires indochinois aurait permis de sauver une certaine présence française, donc européenne, de se faire le champiuon de l’émancipation coordonnée des peuples extra-européens, dans ce territoire hautement stratégique, où se situent les embouchures des grands fleuves asiatiques, qui prennent leurs sources sur les flancs de l’Himalaya (Fleuve Rouge, Mékong, ...). Les hésitations, l’illusion de vouloir perpétuer un empire colonial du 19ième siècle dans les conditions très différentes d’après 1945 a empêché les uns et les autres de trouver une solution rapide et harmonieuse.