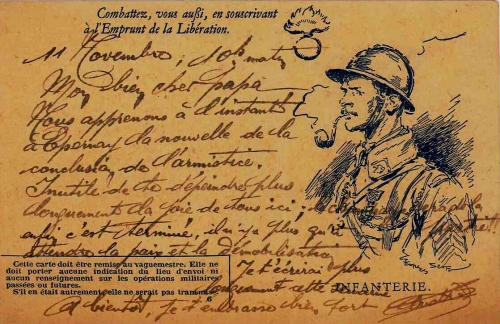

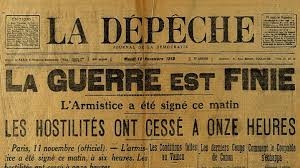

Il y a cent ans, à 11 heures, ce 11 novembre 1918 s’achevait la Première Guerre mondiale. Quatre ans de grandes souffrances, d’efforts immenses et de sacrifices épouvantables ont fait choir la civilisation européenne de son piédestal. Dominique Venner n’a pas tort de considérer toute l’histoire qui en découle comme le « Siècle de 1914 » (1). Si certains historiens croient à la fin du XXe siècle un soir du 9 novembre 1989 avec les premiers coups de marteau donnés au Mur de Berlin, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse le 28 juin 1914 à Sarajevo continue à susciter des effets désastreux tant dans le monde que dans les Balkans.

Finit donc ce jour-là une boucherie favorisée par la mécanisation et la technicisation de la mort. Ce n’est pourtant pas la première fois que l’Europe venait de connaître une guerre d’une si violente intensité. Avant la « Grande Guerre de 1914 – 1918 », le continent avait déjà pâti entre 1792 et 1815 des Guerres de la Révolution française et de l’Empire napoléonien avec l’entrée des peuples par la levée en masse. Clauswitz en déduit sa théorie de la montée aux extrêmes. Hormis la guerre navale pratiquée par les corsaires français sur tous les océans, les affrontements se cantonnent au seul continent européen. Toutefois, à part l’expédition française en Égypte et en Palestine en 1798 – 1801, l’invasion répétée de la Péninsule ibérique provoqua les soulèvements indépendantistes des colonies espagnoles d’Amérique. L’occupation du Portugal par les troupes françaises du général Junot en novembre 1807 contraint la dynastie de Bragance à se réfugier au Brésil. Cette arrivée inattendue empêcha le développement des forces centrifuges à l’œuvre dans le futur empire brésilien (1822 – 1889) et renforça ainsi le caractère unitaire de l’ensemble, faisant du Brésil ce géant géographique, démographique et économique de l’Amérique du Sud.

Si les Bourbons d’Espagne n’avaient pas été divisés et s’ils s’étaient installés à La Havane, à Mexico, à Lima ou à Buenos-Aires, aujourd’hui existerait peut-être une super-puissance de langue espagnole de la Californie et de la Floride jusqu’au Cap Horn… En acceptant le testament du roi Charles II d’Espagne au nom de son petit-fils, le duc Philippe d’Anjou, Louis XIV comprend l’implication planétaire de sa décision. L’avènement de Philippe V déclenche une guerre vraiment intercontinentale avec des batailles extra-européennes en Amérique du Nord, aux Antilles et sur les océans : la Guerre de Succession d’Espagne (1701 – 1713) qui a une portée mondiale, surtout si la France et l’Espagne avaient triomphé. Dans un excellent article d’histoire uchronique (2), Fadi El Hage en montre les bouleversements supposés : la restauration des Stuarts en Écosse, la cession de la Louisiane française à l’Espagne, l’élection au Saint-Empire de l’électeur de Bavière, le couronnement de François Rakoczi en Hongrie, et l’érection d’un royaume d’Autriche. « En plus du contrôle des ports de la Méditerranée [Gibraltar revient à l’Espagne], l’Espagne a acquis un prestige tel que l’Angleterre ne s’est pas risquée à mener des guerres coloniales en Amérique. Elle fait le choix des voyages de découverte et constitué un autre empire colonial dans le Pacifique, mais dont la dispersion des archipels l’empêche d’exercer une influence aussi forte dans le commerce mondial que si l’Amérique du Nord lui appartenait toute entière. L’Espagne domine incontestablement et l’Amérique et le commerce mondial. Louis XIV a fait le choix de l’Europe pour la France, et offert le monde à son petit-fils (3). »

La Guerre de Sept Ans (1756 – 1763) a aussi ses propres théâtres d’opération hors d’Europe marqués par les défaites françaises au Québec et aux Indes. Au contraire de la « Der des Ders », en l’absence d’une mobilisation générale des hommes et de l’économie et malgré un appel royal aux Français en juin 1709, ces conflits n’ont pas secoué l’opinion commune.

L’erreur de l’Union sacrée

Les vétérans des tranchées retournent dans leur foyer à jamais. Ils s’exaspèrent vite de voir tous leurs efforts consentis se dissoudre dans des jeux politiciens sordides, d’où pour certains leur engagement dans les différents mouvements révolutionnaires, bolcheviques, conservateurs ou nationalistes, qui apparaissent en Europe. Bien oubliée de nos jours, l’infâme traité naval de Washington en 1922 voit la République française soi-disant victorieuse entériner un tonnage ridicule par rapport des flottes de guerre anglo-saxonnes, ce qui rend la « Royale » incapable d’assumer la protection de l’empire colonial français. Les officiers français commencent dès lors à se méfier des responsables et à verser dans l’anglophobie de plus en plus virulente au fil des années.

Force est de constater en 2018 que les combattants des deux camps sont tombés pour rien. Se sont-ils battus pour la « théorie du genre », l’écriture inclusive et les dirigeants cosmopolites ? Les discours officiels ne célèbrent plus maintenant la moindre victoire, mais seulement la paix. Le néfaste triumvirat occidental Georges Clemenceau – Woodrow Wilson – Llyod George impose en 1919 – 1920 une paix fallacieuse et précaire. Jamais la victoire de 1918 n’a été celle de la « liberté » et du « progrès » contre l’« oppression », le « féodalisme » et l’« obscurantisme ». L’Empire allemand de Guillaume II est depuis les réformes sociales audacieuses de Bismarck bien plus avancé sur le plan social que la IIIe République française. Pendant que le régime républicain laïcard et franc-maçon encourage le centralisme parisien et conduit dans les campagnes une incroyable guerre culturelle d’éradication des mentalités paysannes traditionnelles par une laïcité agressive, une école obligatoire réductionniste et un service militaire obligatoire déracinateur, l’Empire allemand conserve, lui, sa diversité politique, sociale, religieuse et culturelle. Le cas le plus évident – impensable pour la France – est l’octroi d’une constitution régionale au Reichsland d’Alsace – Lorraine en 1911. « Il faut bien constater que la vérité métaphysique en vigueur dans la société américaine et dans celles qui l’imitent se voit fortement ébranlée par l’évolution d’un monde qui ne semble pas épouser l’interprétation universaliste et linéaire de l’idéologie universaliste et linéaire de l’idéologie des Lumières, explique Dominique Venner (4). » « À la veille de 1914, plus d’un siècle après la Révolution française, l’Europe tout entière, à l’exception de la France et de petits États comme la Suisse, était gouvernée par des monarchies. Centre de l’univers, dominant le monde de toute sa puissance, n’ayant pas rompu avec son passé, cette Europe était entrée avec audace et confiance dans la modernité (5). »

C’est l’erreur magistrale de Charles Maurras, de l’Action française, ainsi que des nationalistes dont Maurice Barrès, de répondre favorablement par désir de revanche et par anti-germanisme viscéral aux appels à l’« Union sacrée » lancés par leurs ennemis républicains, laïques et progressistes du matin même. Revenus du front après parfois quatre années passées à combattre aux côtés des paysans, des boutiquiers et des artisans, les royalistes, y compris d’opinion légitimiste, ne peuvent plus avoir les mêmes réticences qu’avant août 1914 à saluer le drapeau tricolore de la Révolution et à se lever au retentissement de La Marseillaise. Le 11 novembre 1918 représente sur le plan symbolique la seconde mort de Henri V.

La victoire des Empires centraux aurait probablement permis le maintien d’un esprit européen traditionnel. Et si l’Allemagne avait gagné la Grande Guerre ? La question n’est pas du tout incongrue. On oublie qu’en août 1914, les armées du Kaiser auraient pu remporter très tôt la décision en réussissant l’encerclement de Charleroi. Mieux, la guerre se serait terminée dès 1915 si les Français avaient été vaincus au moment de la bataille de la Marne ?

Histoire uchronique

Telle est l’étonnante interrogation qui organise L’autre siècle, une très bonne uchronie dirigée par Xavier Delacroix. « La victoire allemande sur la Marne en 1914 était techniquement, c’est-à-dire militairement, tout à fait possible, entraînant alors une rupture du front français, l’arrivée rapide des forces de Guillaume II sur Paris, écrit d’ailleurs Xavier Delacroix en avertissement. La guerre de 14 aurait été une “ super guerre de 70 ”. Beaucoup plus meurtrière, près de 400 000 morts sur le champ de bataille, mais sans les conséquences géopolitiques qu’entraîna le traité de Versailles en 1919 (6). »

En sollicitant cinq écrivains et sept historiens pour « se livrer à un exercice auquel [ces derniers] répugnent traditionnellement – l’uchronie (7) », Xavier Delacroix obtient un ouvrage original. Des conclusions se dégage une intention que les auteurs n’avaient pas envisagé au départ, celle d’une Europe sous domination germanique renforcée qui concilie conservatisme politique, dynamisme social et modernité technique. On retrouve ce conservatisme des mentalités dans « Le retour » de Benoît Hopquin. Malgré les 400 000 morts, le conflit de 1914 – 1915 n’a pas engendré une saignée démographique qui toucha en premier lieu les campagnes. La paix revenue, le monde rural garde encore ses forces vives dont un bilinguisme de fait comme il y existe en Italie où les parlers locaux concurrencent l’italien officiel de Toscane… Dans « Les événements de Péronne », Pierre Lemaitre imagine une jacquerie à mi-chemin entre les « Chemises vertes » de Dorgères et le poujadisme des années 1950… Ce soulèvement des campagnes françaises rappelle aussi la grande révolte paysanne au Schleswig-Holstein dans les années 1930 relatée par Ernst von Salomon dans La Ville.

L’autre siècle est riche en conjectures uchroniques. Dans « Septembre 1914 : la victoire allemande de la Marne », Stéphane Audoin-Rouzeau évoque une dissidence gouvernementale française à Bizerte qui tente de poursuivre la guerre depuis l’Afrique du Nord. Cette hypothèse s’apparente à une intrigue en deux volumes de bande dessinée parue en 2010 (8). En septembre 1914, l‘Allemagne remporte la bataille de la Marne et applique parfaitement le Plan Schlieffen. En janvier 1915, le Président de la République, Raymond Poincaré signe l’armistice. Refusant la capitulation, Georges Clemenceau poursuit la guerre depuis Alger. Il recrute même le brigand Jules Bonnot qui n’a pas mort en 1912 : sa mission secrète est d’assassiner le tsar Nicolas II et de fomenter une révolution en Russie. Observons qu les scénaristes maîtrisent mal l’arrière-plan historico-politique puisqu’ils mentionnent que la défaite française permet à la Maison d’Orléans de restaurer la monarchie alors que Berlin, fidèle aux préceptes de Bismarck, s’en garderait bien, préférant le régime républicain plus diviseur...

Une Union européenne précoce

Stéphane Audoin-Rouzeau explique pour sa part que « la défaite française a constitué une sorte de “ portail ” du reste du XXe siècle; il est même permis de soutenir qu’elle constitue l’origine de la situation si enviable dont bénéficie, grâce à la durable suprématie allemande, l’actuel continent européen devenu Union européenne (UE) (9) ». En effet, « c’est sur le plan économique que l’Allemagne réalise ses buts de guerre les plus ambitieux et les plus lourds de conséquences à terme : une Mitteleuropa est instituée par le biais d’une vaste union douanière autour de l’Allemagne, regroupant non seulement l’Europe centrale, mais aussi la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark (10) ». Ce n’est que la réalisation des buts de guerre évoqués dès 1914 par le chancelier impérial Theobald von Bethmann-Hollweg. Outre la cession de Belfort, de la ligne des forteresses de Lorraine, de Verdun à Toul et à Épinal, la côte de Dunkerque à Boulogne et du bassin de minerai de fer de Briey – Longwy, la France aurait signé un traité de commerce avec l’Allemagne à la tête d’un ensemble douanier avec l’Autriche-Hongrie, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique réduit en « État vassal » et perdant Liège et peut-être Anvers, ainsi qu’une Pologne reconstituée aux dépens de la Russie. En dehors de la renaissance polonaise partielle, les Empires centraux auraient favorisé l’indépendance de la Lituanie, peut-être de la Finlande ainsi que de la Ruthénie, voire de l’Ukraine (?), afin de créer une zone tampon avec la Russie. En revanche, tout en conservant sa dynastie grand-ducale, le Luxembourg serait devenu un nouvel État fédéré au sein de l’Empire allemand.

Stéphane Audoin-Rouzeau l’assure. « L’Allemagne a su maîtriser sa victoire en sacrifiant des gains de court terme à une situation de domination géopolitique et économique de bien plus longue portée (11) ». Il est vraisemblable que cet historien se soit inspiré de Virtual History. Alternatives and Counterfactuals dirigé par Niall Ferguson (12). Historien britannique proche des conservateurs, Niall Ferguson soutient en tant qu’historien la spéculation à partir de l’uchronie. Virtual History est un manifeste contre les déterminismes historiques, à savoir religieux, marxistes et biologiques. L’auteur demande au contraire à ses confrères de pratiquer le doute systématique à l’égard du caractère qu’on estime inévitable d’un événement supposé majeur. Le livre comporte huit récits uchroniques rédigées par des historiens anglo-saxons réputés. On y lit des hypothèses sur le maintien au pouvoir de Charles Ier d’Angleterre, l’application effective du Home Rule en Irlande ou le devenir des colonies américaines demeurées anglaises. D’autres travaux concernent l’invasion allemande de la Grande-Bretagne en mai 1940, l’inexistence de la Guerre froide, de la survie de JFK à Dalals ou du non-effondrement d’une URSS sans Gorbatchev. L’uchronie la plus saisissante est néanmoins celle de Niall Ferguson lui-même. « L’Union européenne du Kaiser » repose sur la neutralité de Londres en août 1914 malgré l’invasion de la Belgique. La défaite française permet à l’Empire allemand de ne pas abuser de sa victoire et de réaliser une hégémonie économique continentale qui annonce une union européenne plus charpentée, plus politique sans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, ni l’ingérence continuelle des États-Unis dans les affaires européennes. À rebours de certaines interprétations historiques conventionnelles, Niall Ferguson va jusqu’à envisager l’essor dans une France une nouvelle fois battue d’une droite révolutionnaire quasi-fasciste…

Intéressante conjecture dépassée

L’intérêt de Niall Ferguson pour les affaires européennes ne s’arrête pas à l’uchronie. Ce professeur à Harvard publie en 2011 dans le Wall Street Journal un scénario prospectif sur l’état de l’Europe en 2021. Il estime qu’à cette date, la monnaie unique existe toujours puisqu’elle est la devise officielle des États unis d’Europe fondés à partir « d’un nouveau système de fédéralisme budgétaire en 2012 a assuré un flux régulier de fonds depuis le noyau nord-européen (13) », ce que refuse toujours le gouvernement allemand et d’autres dirigeants de l’aire d’influence germanique.

Dans un scénario téméraire, Niall Ferguson entrevoit le Brexit. « Cédant à contrecœur aux pressions des eurosceptiques de son propre parti, [le Premier ministre David Cameron] avait décidé d’organiser un référendum sur l’appartenance à l’UE. Encouragés par les pugnaces tabloïdes londoniens, les Britanniques ont alors voté pour la sortie de l’UE à 59 % contre 41 %, puis ont donné aux conservateurs la majorité absolue à la Chambre des communes. Libérée de la paperasserie de Bruxelles, la Grande-Bretagne est devenue la destination préférée des investissements chinois en Europe (14) ». Niall Ferguson avance même qu’en 2013, las des difficultés structurelles dues à la bureaucratie européenne, les électeurs de la République d’Irlande sortent à leur tour de l’austérité bruxelloise et rejoignent l’État britannique qui devient le « Royaume Réuni de Grande-Bretagne et d’Irlande ». Il est probable qu’on assistera dans les prochaines années (ou mois ?) le phénomène contraire, à savoir que l’Irlande du Nord reste dans l’Union pseudo-européenne et rejoigne la République d’Irlande avec un statut spécifique d’État (ou de région) associé(e).

Niall Ferguson envisage aussi qu’en 2011 la Finlande, la Suède et le Danemark refusent finalement « la proposition allemande de “ l’union de transfert ” pour renflouer l’Europe du Sud (15) ». Ils quittent alors l’Union européenne et constituent avec l’Islande et à l’initiative de l’opulente Norvège une « Ligue nordique ». L’auteur table en outre sur la défaite d’Angela Merkel en 2013 face au candidat SPD et le rejet massif de l’opinion allemande de toute tentative populiste outre-Rhin… Le nouveau chancelier social-démocrate allemand permet la formation à Vienne d’une sorte de ministère européen des Finances, l’adoption en 2014 d’un traité à Potsdam qui inaugure une union fédérale, l’adhésion aux États unis d’Europe des anciens États yougoslaves, Kosovo compris, et la séparation paisible entre la Flandre et la Wallonie.

Tandis que, confrontés à « la “ restructuration ” du bilan de l’État fédéral (16) », les États-Unis d’Amérique du républicain Mitt Romney se désintéressent du sort du monde, les États unis d’Europe s’affirment sur le plan international en pleine crise moyenne-orientale. Israël a attaqué les installations nucléaires iraniennes. Téhéran réplique via le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban du Sud. La Turquie se place du côté iranien pendant que les Frères musulmans prennent le pouvoir au Caire. Sans l’intervention in extremis de la jeune fédération, l’isolement stratégique israélien aurait conduit Tel-Aviv à employer l’arme nucléaire. Niall Ferguson se trompe dans ses prévisions, mais il est notable de remarquer que le président de cette union européenne refondée est Karl von Habsburg qui voit ainsi que « l’empire des Habsbourg s’est reconstitué sous les traits des États unis d’Europe (17) ». Le spectre des Lorraine d’Autriche ne cesse de hanter l’Europe…

Retour au baroque

L’uchronie en général et les deux textes de Niall Ferguson en particulier constituent des exemples probants de la conception baroque qui ne se restreint pas au seul XVIIe siècle. En 1992, Yvan Blot, récemment décédé, alors député français au Parlement européen, en avait célébré l’esprit dans un essai surprenant dont le sous-titre en couverture fit ricaner des rédactions parisiennes ignorantes « Le Pen est-il néo-baroque ? » (18). Attaché à une vision du monde en mouvement, épris de liberté, conscient de la force des apparences, ouvert à la complexité du monde et du Vivant, le baroque sait que la réalité peut être contradictoire, d’où une volonté de rapprocher les notions contraires afin d’en saisir une certaine « diversité » combinatoire.

Dans la perspective actuelle d’unité européenne à venir, l’apport baroque convient à merveille avec une méthode gothique en matière de politogenèse de notre continent. « Non seulement l’Europe économique et sociale s’inspire de plus en plus du modèle germano-rhénan, écrivent Jacques Keller – Noëllet et Luuk van Middelaar, mais tout comme l’art gothique en son temps, elle se trouve obligée de recourir à des techniques de construction innovatrices… (19) » Pour les auteurs, « l’art gothique se fonde sur la symétrie et l’équilibre des poussées. Face à l’arc-boutant de la discipline budgétaire, un contrefort symétrique axé sur la promotion de la croissance doit être mis en place pour contrecarrer les effets rédacteurs de la nécessaire rigueur et offrir aux citoyens des raisons d’espérer (20) ». Encore aurait-il fallu que les « architectes » politiques fussent allemands ou, pour le moins européens, et nullement des Yankees qui éprouvent depuis toujours une méfiance viscérale à l’égard du projet énergique de Nouvelle Rome. À cette aune, le 11 novembre 1918 retentit comme la fin du rêve européen et le début du cauchemar occidental moderne.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Dominique Venner, Le siècle de 1914. Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle, Pygmalion, 2006.

2 : L’uchronie est une spéculation philosophique et historique sur la suite des événements si des faits historiques s’étaient passés différemment.

3 : Fadi El Hage, « Et si… Louis XIV avait gagné à Blenheim ? », dans Guerres & Histoire, hors-série n° 3, novembre 2017, p. 75.

4 : Dominique Venner, op. cit., p. 36.

5 : Idem, p. 34.

6 : Xavier Delacroix et alii, L’autre siècle. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ?, Fayard, 2018, pp. 11 – 12.

7 : Idem, p. 7.

8 : Jean-Pierre Pécau et Florent Calvez, Septembre rouge, Éditions Delcourt, coll. « Jour J », 2010, et Fred Duval et Florent Calvez, Octobre noir, Éditions Delcourt, coll. « Jour J », 2010.

9 : Xavier Delacroix, L’autre siècle, op. cit., p. 21.

10 : Idem, p. 48.

11 : Id., pp. 48 – 49.

12 : Niall Ferguson (s. d.), Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Papermac, Londres, 1997.

13 : Niall Ferguson, « En 2021, Vienne, capitale d’une nouvelle Europe “ germanique ” », dans Courrier international du 1er au 7 décembre 2011.

14 : Idem.

15 : Id.

16 : Id.

17 : Id.

18 : Yvan Blot, Baroque et Politique. Le Pen est-il néo-baroque ?, Éditions nationales, 1992.

19 : Jacques Keller – Noëllet et Luuk van Middelaar, « Une Europe “ gothique ” ? Comment refonder l’Union », dans Le Monde du 28 décembre 2011.

20 : Idem.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

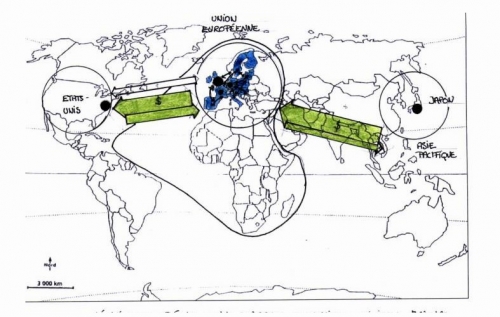

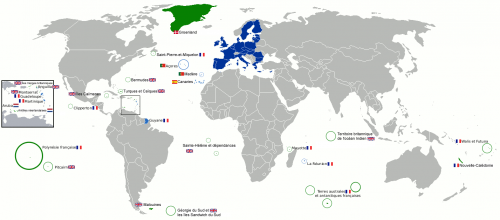

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».  Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages. Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

![europanew[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/2778127876.jpg)

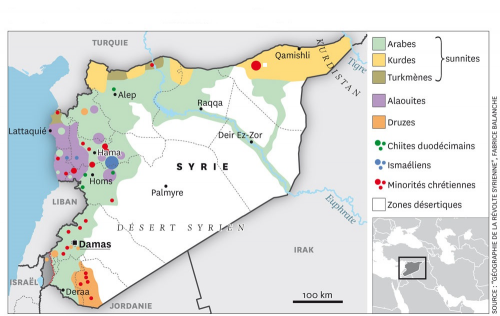

Le mot mentionne ensuite une communauté ethno-religieuse surtout présente en Syrie et au Liban. Abdallah Naaman étudie ce groupe peu connu pour lequel il remplace les lettres o et u par un w : Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Éditions Érick Bonnier, coll. « Encre d’Orient », 359 p., 20 €). L’ouvrage se compose de deux parties inégales. L’une revient longuement sur le déclenchement de la guerre civile syrienne. Démocrate et laïque, l’auteur récuse les supposés rebelles et vrais terroristes islamistes sans pour autant soutenir le gouvernement légitime du président Bachar al-Assad. Très critique envers Israël et l’Arabie Saoudite, il n’hésite pas à qualifier Nicolas Sarkozy de « burlesque », Laurent Fabius de « mouche du coche (p. 200) » et à dénoncer le philosophe botulien Bernard-Henri Lévy qu’il considère comme un « affabulateur (p. 201) » et un « malhonnête homme à la chemise blanche immaculée que d’aucuns traitent d’imposteur intellectuel de la nouvelle philosophie (p. 201) ». Cependant, hors de ces quelques vérités très incorrectes, l’autre partie s’attache à découvrir un peuple mystérieux.

Le mot mentionne ensuite une communauté ethno-religieuse surtout présente en Syrie et au Liban. Abdallah Naaman étudie ce groupe peu connu pour lequel il remplace les lettres o et u par un w : Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Éditions Érick Bonnier, coll. « Encre d’Orient », 359 p., 20 €). L’ouvrage se compose de deux parties inégales. L’une revient longuement sur le déclenchement de la guerre civile syrienne. Démocrate et laïque, l’auteur récuse les supposés rebelles et vrais terroristes islamistes sans pour autant soutenir le gouvernement légitime du président Bachar al-Assad. Très critique envers Israël et l’Arabie Saoudite, il n’hésite pas à qualifier Nicolas Sarkozy de « burlesque », Laurent Fabius de « mouche du coche (p. 200) » et à dénoncer le philosophe botulien Bernard-Henri Lévy qu’il considère comme un « affabulateur (p. 201) » et un « malhonnête homme à la chemise blanche immaculée que d’aucuns traitent d’imposteur intellectuel de la nouvelle philosophie (p. 201) ». Cependant, hors de ces quelques vérités très incorrectes, l’autre partie s’attache à découvrir un peuple mystérieux.

Il y a par conséquent une béance profonde fondamentale entre un soi-disant décroissant et le père de la décroissance en France. Serge Latouche prévient que « le “ bougisme ”, la manie de se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent (et pour toujours moins cher), ce besoin largement artificiel créé par la vie “ surmoderne ”, exacerbé par les médias, sollicité par les agences de voyages, les voyagistes et les tour-opérateurs, doit être revu à la baisse (6) ».

Il y a par conséquent une béance profonde fondamentale entre un soi-disant décroissant et le père de la décroissance en France. Serge Latouche prévient que « le “ bougisme ”, la manie de se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent (et pour toujours moins cher), ce besoin largement artificiel créé par la vie “ surmoderne ”, exacerbé par les médias, sollicité par les agences de voyages, les voyagistes et les tour-opérateurs, doit être revu à la baisse (6) ». Il manque encore à la décroissance tout une dimension politique et stratégique. De nombreux décroissants raisonnent toujours à l’échelle de leur potager dans le « village global » interconnecté alors que la raréfaction croissante des ressources inciterait à envisager au contraire une société fermée, qu’elle soit nationale ou bien continentale dans le cadre de l’« Europe cuirassée » chère à Maurice Bardèche. En effet, « c’est […] bien une société de rupture qu’il faut ambitionner, annonce l’anarcho-royaliste français Rodolphe Crevelle, quitte à mépriser tous les clivages politiques antérieurs, quitte à paraître donquichottesque ou ridicule, ou rêveur, ou utopique… (13) ». Nourris par les traductions anglaises des écrits de l’écologiste radical finlandais Pentti Linkola dans lesquels se conjuguent écologie, décroissance et puissance militaire, Rodolphe Crevelle et son équipe du Lys Noir soutiennent une vision singulière de l’« écolo-décroissance ». « La préservation de l’Homme ancien “ dans un seul pays d’abord ”, ouvre la perspective d’un isolat forteresse assiégé parce que celui-ci constituera le mauvais exemple, le mouton noir du monde, un démenti à la “ fête ” globale planétaire (14). » Certes, « il faut […] convenir que l’autarcie est une question d’échelle. Elle est particulièrement difficile à instaurer dans un petit pays sans diversité économique, elle est plus facile à supporter dans une grande économie diversifiée. Et on peut même affirmer que l’autarcie à l’échelle d’un continent riche peut compter aujourd’hui sur quelques défenseurs (15) ». Ils estiment non sans raison que « la France possède tous les moyens technologiques et humains de l’autarcie. Elle est même pratiquement un des seuls pays au monde à pouvoir organiser volontairement son propre embargo ! (16) ». « L’écologie extrême […] est notre dernière chance de discipline collective et d’argumentation des interdits, insiste Rodolphe Crevelle (17) ».

Il manque encore à la décroissance tout une dimension politique et stratégique. De nombreux décroissants raisonnent toujours à l’échelle de leur potager dans le « village global » interconnecté alors que la raréfaction croissante des ressources inciterait à envisager au contraire une société fermée, qu’elle soit nationale ou bien continentale dans le cadre de l’« Europe cuirassée » chère à Maurice Bardèche. En effet, « c’est […] bien une société de rupture qu’il faut ambitionner, annonce l’anarcho-royaliste français Rodolphe Crevelle, quitte à mépriser tous les clivages politiques antérieurs, quitte à paraître donquichottesque ou ridicule, ou rêveur, ou utopique… (13) ». Nourris par les traductions anglaises des écrits de l’écologiste radical finlandais Pentti Linkola dans lesquels se conjuguent écologie, décroissance et puissance militaire, Rodolphe Crevelle et son équipe du Lys Noir soutiennent une vision singulière de l’« écolo-décroissance ». « La préservation de l’Homme ancien “ dans un seul pays d’abord ”, ouvre la perspective d’un isolat forteresse assiégé parce que celui-ci constituera le mauvais exemple, le mouton noir du monde, un démenti à la “ fête ” globale planétaire (14). » Certes, « il faut […] convenir que l’autarcie est une question d’échelle. Elle est particulièrement difficile à instaurer dans un petit pays sans diversité économique, elle est plus facile à supporter dans une grande économie diversifiée. Et on peut même affirmer que l’autarcie à l’échelle d’un continent riche peut compter aujourd’hui sur quelques défenseurs (15) ». Ils estiment non sans raison que « la France possède tous les moyens technologiques et humains de l’autarcie. Elle est même pratiquement un des seuls pays au monde à pouvoir organiser volontairement son propre embargo ! (16) ». « L’écologie extrême […] est notre dernière chance de discipline collective et d’argumentation des interdits, insiste Rodolphe Crevelle (17) ». Avec des frontières réhabilitées, sans la moindre porosité et grâce à des gardiens vigilants, dénués de remords, la société fermée décroissante adopterait vite la notion de puissance afin de tenir à distance un voisinage plus qu’avide de s’emparer de ses terres et de ses biens. Elle pratiquerait une nécessaire auto-suffisance tant alimentaire qu’énergétique. Mais cette voie vers l’autarcie salutaire risque de ne pas aboutir si la population n’entreprend pas d’elle-même une révolution culturelle et un renversement complet des consciences. « Outre l’autarcie économique européenne, il faudrait mieux encore parler d’autarcie technique, d’auto-isolement sanitaire; d’un refus de courir plus loin et plus vite vers le précipice, vers le monde de “ science-fiction contemporaine ” qui s’est installé sur toute la planète dans la plus parfaite soumission des gauchistes et des conservateurs (18). » L’auto-subsistance vivrière deviendra un atout considérable en périodes de troubles politiques et socio-économiques. « Tant que la perspective d’un soulèvement populaire signifiera pénurie certaine de soins, de nourriture ou d’énergie, il n’y aura pas de mouvement de masse décidé, prévient le Comité invisible. En d’autres termes : il nous faut reprendre un travail méticuleux d’enquête. Il nous faut aller à la rencontre, dans tous les secteurs, sur tous les territoires où nous habitons, de ceux qui disposent des savoirs techniques stratégiques (19). »

Avec des frontières réhabilitées, sans la moindre porosité et grâce à des gardiens vigilants, dénués de remords, la société fermée décroissante adopterait vite la notion de puissance afin de tenir à distance un voisinage plus qu’avide de s’emparer de ses terres et de ses biens. Elle pratiquerait une nécessaire auto-suffisance tant alimentaire qu’énergétique. Mais cette voie vers l’autarcie salutaire risque de ne pas aboutir si la population n’entreprend pas d’elle-même une révolution culturelle et un renversement complet des consciences. « Outre l’autarcie économique européenne, il faudrait mieux encore parler d’autarcie technique, d’auto-isolement sanitaire; d’un refus de courir plus loin et plus vite vers le précipice, vers le monde de “ science-fiction contemporaine ” qui s’est installé sur toute la planète dans la plus parfaite soumission des gauchistes et des conservateurs (18). » L’auto-subsistance vivrière deviendra un atout considérable en périodes de troubles politiques et socio-économiques. « Tant que la perspective d’un soulèvement populaire signifiera pénurie certaine de soins, de nourriture ou d’énergie, il n’y aura pas de mouvement de masse décidé, prévient le Comité invisible. En d’autres termes : il nous faut reprendre un travail méticuleux d’enquête. Il nous faut aller à la rencontre, dans tous les secteurs, sur tous les territoires où nous habitons, de ceux qui disposent des savoirs techniques stratégiques (19). » Pour une question d’efficacité, une économie élaborée sur des mesures décroissantes ne peut être que d’échelle nationale ou continentale en étroit lien organique avec les niveaux (bio)régional et local. Il ne faut pas omettre que « le local n’est pas un microcosme fermé, mais un nœud dans un réseau de relations transversales vertueuses et solidaires, en vue d’expérimenter des pratiques de renforcement démocratique (dont les budgets participatifs) qui permettent de résister à la domination libérale (25) ». On réactualise une pratique politique traditionnelle : « L’autorité en haut, les libertés en bas ». Faut-il pour autant valoriser le local ? Non, répond le Comité invisible pour qui le local « est une contraction du global (26) ». Pourquoi cette surprenante défiance ? Par crainte de l’enracinement barrésien ? Par indécrottable altermondialisme ? « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, soutient l’auteur (collectif ?) d’À nos amis. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le monde ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”, le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (27). »

Pour une question d’efficacité, une économie élaborée sur des mesures décroissantes ne peut être que d’échelle nationale ou continentale en étroit lien organique avec les niveaux (bio)régional et local. Il ne faut pas omettre que « le local n’est pas un microcosme fermé, mais un nœud dans un réseau de relations transversales vertueuses et solidaires, en vue d’expérimenter des pratiques de renforcement démocratique (dont les budgets participatifs) qui permettent de résister à la domination libérale (25) ». On réactualise une pratique politique traditionnelle : « L’autorité en haut, les libertés en bas ». Faut-il pour autant valoriser le local ? Non, répond le Comité invisible pour qui le local « est une contraction du global (26) ». Pourquoi cette surprenante défiance ? Par crainte de l’enracinement barrésien ? Par indécrottable altermondialisme ? « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, soutient l’auteur (collectif ?) d’À nos amis. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le monde ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”, le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (27). »

Georges Feltin-Tracol : Apparenter le Comité invisible à l’extrême gauche me paraît maladroit, car cette équipe anonyme provient de l’ultra-gauche, bien plus intelligente que les derniers débris du gauchisme. Éléments pour une pensée extrême se place de manière implicite sous le patronage de Julius Evola et de Guy Debord. Une association explosive ! Il existe pourtant entre l’œuvre du Baron et celle du dernier Debord, en particulier après l’assassinat mystérieux et jamais résolu de son ami et éditeur Gérard Lebovici en 1984, des points de vue similaires…

Georges Feltin-Tracol : Apparenter le Comité invisible à l’extrême gauche me paraît maladroit, car cette équipe anonyme provient de l’ultra-gauche, bien plus intelligente que les derniers débris du gauchisme. Éléments pour une pensée extrême se place de manière implicite sous le patronage de Julius Evola et de Guy Debord. Une association explosive ! Il existe pourtant entre l’œuvre du Baron et celle du dernier Debord, en particulier après l’assassinat mystérieux et jamais résolu de son ami et éditeur Gérard Lebovici en 1984, des points de vue similaires…

GF-T : Il est exact que certains récusent toute la part ethnique de leur combat dans l’espoir secret de se faire bien voir de leurs « nouveaux amis » (et d’être ensuite publié dans leurs périodiques). Contester de manière radicale la société marchande qui renie toute ethnicité tangible et défendre toutes les identités sont en fait indissociables. Certes, on peut se focaliser sur l’aspect bio-ethnique ou sur l’aspect culturel, mais n’oublions jamais que l’homme demeure un être bio-culturel (ou, pour faire moins simple, bio-ethno-culturel) qui dépend des interactions complexes de l’expérience personnelle, de l’inné héréditaire et de l’acquis obtenu par les nombreux champs morphiques (cf. Rupert Sheldrake, La Mémoire de l’Univers, Le Rocher, coll. « L’Esprit et la Matière », 1988).

GF-T : Il est exact que certains récusent toute la part ethnique de leur combat dans l’espoir secret de se faire bien voir de leurs « nouveaux amis » (et d’être ensuite publié dans leurs périodiques). Contester de manière radicale la société marchande qui renie toute ethnicité tangible et défendre toutes les identités sont en fait indissociables. Certes, on peut se focaliser sur l’aspect bio-ethnique ou sur l’aspect culturel, mais n’oublions jamais que l’homme demeure un être bio-culturel (ou, pour faire moins simple, bio-ethno-culturel) qui dépend des interactions complexes de l’expérience personnelle, de l’inné héréditaire et de l’acquis obtenu par les nombreux champs morphiques (cf. Rupert Sheldrake, La Mémoire de l’Univers, Le Rocher, coll. « L’Esprit et la Matière », 1988).

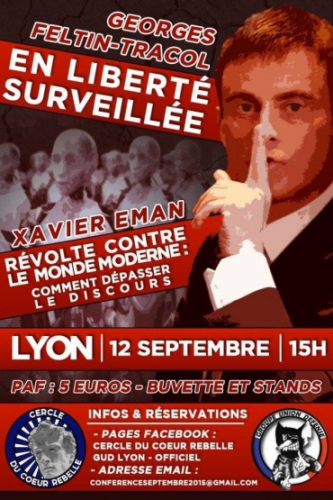

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011).

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011). À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. »

À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. » Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

GF-T : Maurice Bardèche ne fait pas œuvre d’historien. Il puise dans l’histoire des exemples marquants. Quand il rédige L’œuf de Christophe Colomb, il a en tête deux visions d’Europe inachevées ou avortées : l’Europe de la Grande Nation de Napoléon Ier et celle des volontaires européens sur le front de l’Est de 1941 à 1945, la première étant plus prégnante dans son esprit que la seconde.

GF-T : Maurice Bardèche ne fait pas œuvre d’historien. Il puise dans l’histoire des exemples marquants. Quand il rédige L’œuf de Christophe Colomb, il a en tête deux visions d’Europe inachevées ou avortées : l’Europe de la Grande Nation de Napoléon Ier et celle des volontaires européens sur le front de l’Est de 1941 à 1945, la première étant plus prégnante dans son esprit que la seconde.

Le politiste Gaël Brustier a-t-il raison de définir le large mouvement de protestation contre le « mariage pour tous » comme la manifestation d’un « Mai 68 conservateur » (Éditions du Cerf, 2014) ? Quand on en observe attentivement les différentes composantes, on ne peut qu’être frappé par sa grande hétérogénéité. Si le groupe appelé Sens commun se fourvoie maintenant chez Les Républicains (l’ex-UMP) et que La Manif pour Tous se contente des seuls sujets sociétaux, d’où ce silence éloquent sur le travail dominical bientôt obligatoire et l’invasion migratoire en cours, Le Printemps français, longtemps en pointe contre le pouvoir en place, s’est volatilisé. Quant aux Veilleurs qui exprimaient leur désapprobation par l’immobilité et la déclamation face aux « forces du désordre » des passages entiers extraits des œuvres de Péguy et de Bernanos, ils ne soutiennent plus le siège devant quelques ministères. Ils misent dorénavant sur un périodique qui se veut d’écologie intégrale : la revue Limite.

Le politiste Gaël Brustier a-t-il raison de définir le large mouvement de protestation contre le « mariage pour tous » comme la manifestation d’un « Mai 68 conservateur » (Éditions du Cerf, 2014) ? Quand on en observe attentivement les différentes composantes, on ne peut qu’être frappé par sa grande hétérogénéité. Si le groupe appelé Sens commun se fourvoie maintenant chez Les Républicains (l’ex-UMP) et que La Manif pour Tous se contente des seuls sujets sociétaux, d’où ce silence éloquent sur le travail dominical bientôt obligatoire et l’invasion migratoire en cours, Le Printemps français, longtemps en pointe contre le pouvoir en place, s’est volatilisé. Quant aux Veilleurs qui exprimaient leur désapprobation par l’immobilité et la déclamation face aux « forces du désordre » des passages entiers extraits des œuvres de Péguy et de Bernanos, ils ne soutiennent plus le siège devant quelques ministères. Ils misent dorénavant sur un périodique qui se veut d’écologie intégrale : la revue Limite.

Défendre sa langue n’est pas un acte anodin; c’est le combat essentiel. Primordial même parce qu’« avec la langue anglaise, les États-Unis répandent leur manière de penser, ce qui leur donne un avantage en tout, dans le commerce comme dans les sciences, et ils accompagnent ce mouvement par le “ social learning ”, c’est-à-dire l’imposition de leurs normes éducatives, sociales, morales, politiques – en quelque sorte le progrès comme ils le voient, leur Weltanschauung (p. 83) ». Les sots anglicismes qui prolifèrent dans nos phrases témoignent d’une invasion mille fois plus préoccupante qu’une occupation militaire classique. La présente invasion migratoire de notre sol ancestral n’impacte pas notre civilisation, elle l’affecte prodigieusement. Il est d’ailleurs caractéristique que les groupuscules antifa et les mouvements socio-politiques issus d’une immigration extra-européenne adoptent la langue de l’envahisseur atlantiste anglo-saxon.

Défendre sa langue n’est pas un acte anodin; c’est le combat essentiel. Primordial même parce qu’« avec la langue anglaise, les États-Unis répandent leur manière de penser, ce qui leur donne un avantage en tout, dans le commerce comme dans les sciences, et ils accompagnent ce mouvement par le “ social learning ”, c’est-à-dire l’imposition de leurs normes éducatives, sociales, morales, politiques – en quelque sorte le progrès comme ils le voient, leur Weltanschauung (p. 83) ». Les sots anglicismes qui prolifèrent dans nos phrases témoignent d’une invasion mille fois plus préoccupante qu’une occupation militaire classique. La présente invasion migratoire de notre sol ancestral n’impacte pas notre civilisation, elle l’affecte prodigieusement. Il est d’ailleurs caractéristique que les groupuscules antifa et les mouvements socio-politiques issus d’une immigration extra-européenne adoptent la langue de l’envahisseur atlantiste anglo-saxon.

Afin d’élargir l’audience d’Europe Maxima et aidés par des amis qui nous fournirent les premières adresses électroniques de personnes susceptibles d’être intéressées par le contenu, Badinand réalisa la fameuse lettre hebdomadaire qui fonctionna jusqu’au début de l’année 2013. Là, le nombre de retour en courriers indésirables (ou spams) devint considérable. Agacée par ces rejets, l’équipe arrêta le courriel hebdomadaire, pariant que les lecteurs intéressés auront mis Europe Maxima dans leurs favoris. N’étant pas un site marchand, refusant toute publicité et défendant la gratuité, Europe Maxima peut se permettre cette liberté qui n’a pas de prix.

Afin d’élargir l’audience d’Europe Maxima et aidés par des amis qui nous fournirent les premières adresses électroniques de personnes susceptibles d’être intéressées par le contenu, Badinand réalisa la fameuse lettre hebdomadaire qui fonctionna jusqu’au début de l’année 2013. Là, le nombre de retour en courriers indésirables (ou spams) devint considérable. Agacée par ces rejets, l’équipe arrêta le courriel hebdomadaire, pariant que les lecteurs intéressés auront mis Europe Maxima dans leurs favoris. N’étant pas un site marchand, refusant toute publicité et défendant la gratuité, Europe Maxima peut se permettre cette liberté qui n’a pas de prix. B.V. :

B.V. :  G.F.-T. : D’abord, je suis flatté, honoré même, d’être en si bonnes compagnies (rires). Je pourrai ensuite te répondre « Me ne frego (je m’en fous !) ». Sur le site Fragments sur les temps présents, Stéphane François réagit de façon assez plaisante aux féroces et justes critiques de Michel Onfray sur les universitaires. Il signe la pétition qui condamne cette attaque en se qualifiant de « Petit homme gris ». Je souscris à son point de vue : ce sont des universitaires, c’est-à-dire des fonctionnaires du savoir convenu, du sophisme et du psittacisme. Ils représentent bien cette caste qui « rapplique quand on la siffle » (dixit le défunt « empereur de Septimanie » Georges Frêche).

G.F.-T. : D’abord, je suis flatté, honoré même, d’être en si bonnes compagnies (rires). Je pourrai ensuite te répondre « Me ne frego (je m’en fous !) ». Sur le site Fragments sur les temps présents, Stéphane François réagit de façon assez plaisante aux féroces et justes critiques de Michel Onfray sur les universitaires. Il signe la pétition qui condamne cette attaque en se qualifiant de « Petit homme gris ». Je souscris à son point de vue : ce sont des universitaires, c’est-à-dire des fonctionnaires du savoir convenu, du sophisme et du psittacisme. Ils représentent bien cette caste qui « rapplique quand on la siffle » (dixit le défunt « empereur de Septimanie » Georges Frêche).

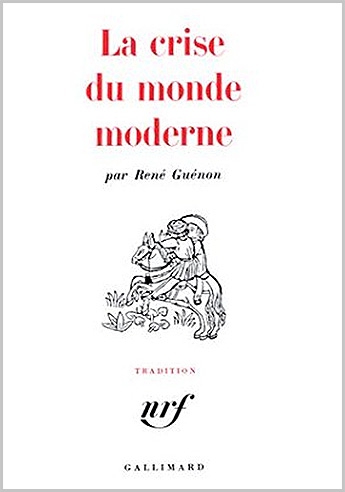

Le penseur français René Guénon (1886 – 1957) ne suscite que très rarement l’intérêt de l’université hexagonale. On doit par conséquent se réjouir de la sortie de René Guénon. Une politique de l’esprit par David Bisson. À l’origine travail universitaire, cet ouvrage a été entièrement retravaillé par l’auteur pour des raisons d’attraction éditoriale évidente. C’est une belle réussite aidée par une prose limpide et captivante.

Le penseur français René Guénon (1886 – 1957) ne suscite que très rarement l’intérêt de l’université hexagonale. On doit par conséquent se réjouir de la sortie de René Guénon. Une politique de l’esprit par David Bisson. À l’origine travail universitaire, cet ouvrage a été entièrement retravaillé par l’auteur pour des raisons d’attraction éditoriale évidente. C’est une belle réussite aidée par une prose limpide et captivante. Au cours de l’Entre-deux-guerres, le futur historien des religions affine sa propre vision du monde. Alimentant sa réflexion d’une immense curiosité pluridisciplinaire, il a lu – impressionné – les écrits de Guénon. D’abord rétif à tout militantisme politique, Eliade se résout sous la pression de ses amis et de son épouse à participer au mouvement politico-mystique de Corneliu Codreanu. Il y devient alors une des principales figures intellectuelles et y rencontre un nommé Cioran. Au sein de cet ordre politico-mystique, Eliade propose un « nationalisme archaïque (p. 252) » qui assigne à la Roumanie une vocation exceptionnelle. Son engagement dans la Garde de Fer ne l’empêche pas de mener une carrière de diplomate qui se déroule en Grande-Bretagne, au Portugal et en Allemagne. Son attrait pour les « mentalités primitives » et les sociétés traditionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale s’accroît si bien qu’exilé en France après 1945, il jette les premières bases de l’histoire des religions qui le feront bientôt devenir l’universitaire célèbre de Chicago. Si Eliade s’éloigne de Guénon et ne le cite jamais, David Bisson signale cependant qu’il lui expédie ses premiers ouvrages. En retour, ils font l’objet de comptes-rendus précis. Bisson peint finalement le portrait d’un Mircea Eliade louvoyant, désireux de faire connaître et de pérenniser son œuvre.

Au cours de l’Entre-deux-guerres, le futur historien des religions affine sa propre vision du monde. Alimentant sa réflexion d’une immense curiosité pluridisciplinaire, il a lu – impressionné – les écrits de Guénon. D’abord rétif à tout militantisme politique, Eliade se résout sous la pression de ses amis et de son épouse à participer au mouvement politico-mystique de Corneliu Codreanu. Il y devient alors une des principales figures intellectuelles et y rencontre un nommé Cioran. Au sein de cet ordre politico-mystique, Eliade propose un « nationalisme archaïque (p. 252) » qui assigne à la Roumanie une vocation exceptionnelle. Son engagement dans la Garde de Fer ne l’empêche pas de mener une carrière de diplomate qui se déroule en Grande-Bretagne, au Portugal et en Allemagne. Son attrait pour les « mentalités primitives » et les sociétés traditionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale s’accroît si bien qu’exilé en France après 1945, il jette les premières bases de l’histoire des religions qui le feront bientôt devenir l’universitaire célèbre de Chicago. Si Eliade s’éloigne de Guénon et ne le cite jamais, David Bisson signale cependant qu’il lui expédie ses premiers ouvrages. En retour, ils font l’objet de comptes-rendus précis. Bisson peint finalement le portrait d’un Mircea Eliade louvoyant, désireux de faire connaître et de pérenniser son œuvre. En étroite correspondance épistolaire avec Guénon, Schuon devient son « fils spirituel ». cela lui permet de recruter de nouveaux membres pour sa confrérie soufie qu’il développe en Europe. D’abord favorable à son islamisation, Schuon devient ensuite plus nuancé, « la forme islamique ne contrevenant, en aucune manière, à la dimension chrétienne de l’Europe. Il essaiera même de fondre les deux perspectives dans une approche universaliste dont l’ésotérisme sera le vecteur (p. 172) ». Cette démarche syncrétiste s’appuie dès l’origine sur son nom musulman signifiant « Jésus, Lumière de la Tradition».

En étroite correspondance épistolaire avec Guénon, Schuon devient son « fils spirituel ». cela lui permet de recruter de nouveaux membres pour sa confrérie soufie qu’il développe en Europe. D’abord favorable à son islamisation, Schuon devient ensuite plus nuancé, « la forme islamique ne contrevenant, en aucune manière, à la dimension chrétienne de l’Europe. Il essaiera même de fondre les deux perspectives dans une approche universaliste dont l’ésotérisme sera le vecteur (p. 172) ». Cette démarche syncrétiste s’appuie dès l’origine sur son nom musulman signifiant « Jésus, Lumière de la Tradition». Mais qu’est-ce que la multipolarité ? Pour Alexandre Douguine, ce phénomène « procède d’un constat : l’inégalité fondamentale entre les États-nations dans le monde moderne, que chacun peut observer empiriquement. En outre, structurellement, cette inégalité est telle que les puissances de deuxième ou de troisième rang ne sont pas en mesure de défendre leur souveraineté face à un défi de la puissance hégémonique, quelle que soit l’alliance de circonstance que l’on envisage. Ce qui signifie que cette souveraineté est aujourd’hui une fiction juridique (pp. 8 – 9) ». « La multipolarité sous-tend seulement l’affirmation que, dans le processus actuel de mondialisation, le centre incontesté, le noyau du monde moderne (les États-Unis, l’Europe et plus largement le monde occidental) est confronté à de nouveaux concurrents, certains pouvant être prospères voire émerger comme puissances régionales et blocs de pouvoir. On pourrait définir ces derniers comme des “ puissances de second rang ”. En comparant les potentiels respectifs des États-Unis et de l’Europe, d’une part, et ceux des nouvelles puissances montantes (la Chine, l’Inde, la Russie, l’Amérique latine, etc.), d’autre part, de plus en plus nombreux sont ceux qui sont convaincus que la supériorité traditionnelle de l’Occident est toute relative, et qu’il y a lieu de s’interroger sur la logique des processus qui déterminent l’architecture globale des forces à l’échelle planétaire – politique, économie, énergie, démographie, culture, etc. (p. 5) ». Elle « implique l’existence de centres de prise de décision à un niveau relativement élevé (sans toutefois en arriver au cas extrême d’un centre unique, comme c’est aujourd’hui le cas dans les conditions du monde unipolaire). Le système multipolaire postule également la préservation et le renforcement des particularités culturelles de chaque civilisation, ces dernières ne devant pas se dissoudre dans une multiplicité cosmopolite unique (p. 17) ». Le philosophe russe s’inspire de certaines thèses de l’universitaire réaliste étatsunien, Samuel Huntington. Tout en déplorant les visées atlantistes et occidentalistes, l’eurasiste russe salue l’« intuition de Huntington qui, en passant des États-nations aux civilisations, induit un changement qualitatif dans la définition de l’identité des acteurs du nouvel ordre mondial (p. 96) ».

Mais qu’est-ce que la multipolarité ? Pour Alexandre Douguine, ce phénomène « procède d’un constat : l’inégalité fondamentale entre les États-nations dans le monde moderne, que chacun peut observer empiriquement. En outre, structurellement, cette inégalité est telle que les puissances de deuxième ou de troisième rang ne sont pas en mesure de défendre leur souveraineté face à un défi de la puissance hégémonique, quelle que soit l’alliance de circonstance que l’on envisage. Ce qui signifie que cette souveraineté est aujourd’hui une fiction juridique (pp. 8 – 9) ». « La multipolarité sous-tend seulement l’affirmation que, dans le processus actuel de mondialisation, le centre incontesté, le noyau du monde moderne (les États-Unis, l’Europe et plus largement le monde occidental) est confronté à de nouveaux concurrents, certains pouvant être prospères voire émerger comme puissances régionales et blocs de pouvoir. On pourrait définir ces derniers comme des “ puissances de second rang ”. En comparant les potentiels respectifs des États-Unis et de l’Europe, d’une part, et ceux des nouvelles puissances montantes (la Chine, l’Inde, la Russie, l’Amérique latine, etc.), d’autre part, de plus en plus nombreux sont ceux qui sont convaincus que la supériorité traditionnelle de l’Occident est toute relative, et qu’il y a lieu de s’interroger sur la logique des processus qui déterminent l’architecture globale des forces à l’échelle planétaire – politique, économie, énergie, démographie, culture, etc. (p. 5) ». Elle « implique l’existence de centres de prise de décision à un niveau relativement élevé (sans toutefois en arriver au cas extrême d’un centre unique, comme c’est aujourd’hui le cas dans les conditions du monde unipolaire). Le système multipolaire postule également la préservation et le renforcement des particularités culturelles de chaque civilisation, ces dernières ne devant pas se dissoudre dans une multiplicité cosmopolite unique (p. 17) ». Le philosophe russe s’inspire de certaines thèses de l’universitaire réaliste étatsunien, Samuel Huntington. Tout en déplorant les visées atlantistes et occidentalistes, l’eurasiste russe salue l’« intuition de Huntington qui, en passant des États-nations aux civilisations, induit un changement qualitatif dans la définition de l’identité des acteurs du nouvel ordre mondial (p. 96) ». Piochant dans toutes les écoles théoriques existantes, le choix multipolaire de Douguine n’est au fond que l’application à un domaine particulier – la géopolitique – de ce qu’il nomme la « Quatrième théorie politique ». Titre d’un ouvrage essentiel, cette nouvelle pensée politique prend acte de la victoire de la première théorie politique, le libéralisme, sur la deuxième, le communisme, et la troisième, le fascisme au sens très large, y compris le national-socialisme.

Piochant dans toutes les écoles théoriques existantes, le choix multipolaire de Douguine n’est au fond que l’application à un domaine particulier – la géopolitique – de ce qu’il nomme la « Quatrième théorie politique ». Titre d’un ouvrage essentiel, cette nouvelle pensée politique prend acte de la victoire de la première théorie politique, le libéralisme, sur la deuxième, le communisme, et la troisième, le fascisme au sens très large, y compris le national-socialisme.