Parution du n°448 du Bulletin Célinien

Sommaire :

Sommaire :

Gianni Celati nous a quittés

Entretien avec Jean Guenot (II)

Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles

Oscar Rosembly (1909-1990)

Rosembly dans Gringoire

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du n°448 du Bulletin Célinien

Sommaire :

Sommaire :

Gianni Celati nous a quittés

Entretien avec Jean Guenot (II)

Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles

Oscar Rosembly (1909-1990)

Rosembly dans Gringoire

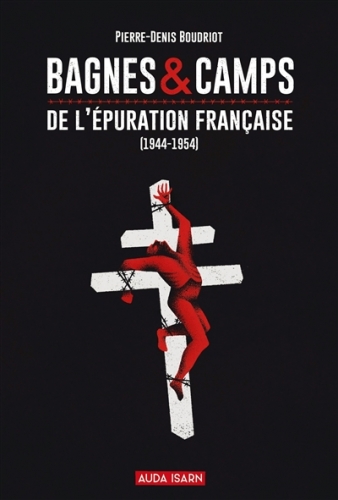

Mais c’est aux prisons françaises de l’épuration qu’un historien, Pierre-Denis Boudriot, vient de consacrer un livre d’autant plus passionnant que le sujet n’a jamais été traité auparavant. Cette plongée dans le monde carcéral de l’immédiate après-guerre est basée sur les nombreux témoignages de condamnés politiques. Aussi retrouve-t-on dans ce livre des personnages connus tels ceux déjà cités mais aussi Ralph Soupault, Lucien Combelle, Claude Jamet et d’autres qui payèrent parfois très cher leur engagement. L’auteur s’est également appuyé, ce qui est plus rare, sur les nombreuses notes et circulaires de l’administration pénitentiaire relatives aux maisons centrales et à leurs prisonniers. L’exceptionnelle richesse documentaire de ce fonds donne à cet ouvrage tout son prix. La confrontation de ces deux sources a permis de confirmer la véracité des écrits des épurés, souvent jugés tendancieux car pétris de ressentiment. De manière exhaustive, l’auteur analyse tout ce qui constitue la vie carcérale : le personnel pénitentiaire, la discipline, l’alimentation, le travail, la correspondance et le parloir, les lectures (autorisées), puis l’amnistie et les libérations conditionnelles ou anticipées. Et enfin, sous le titre « Une vie à recommencer », le retour au foyer. Ce sujet a concerné pas moins de 10.000 hommes et 4.000 femmes de toutes conditions sociales, connus ou pas. Un ouvrage dont le réalisme suscite une certaine compassion rétrospective tant les conditions de détention étaient dures à cette époque.

• Pierre-Denis BOUDRIOT, Bagnes & camps de l’épuration française (1944-1954), Auda Isarn [BP 80432, 31004 Toulouse cedex 6], 2021, 239 p., bibliographie et index (20 € franco)

09:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue, livre, épuration, univers carcéral, prison, années 40 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°447 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Jean Guenot

Céline dans France-Soir (1946-47)

Entretien avec Oskar Hedemann

Suspicion et mauvaise foi. C’est ce qui caractérise l’article de Philippe Roussin sur l’affaire des manuscrits retrouvés. Il tance les ayants droit et loue le receleur. Selon lui, il n’y eut d’ailleurs pas de recel puisqu’il n’y eut pas de vol ! Explication : les manuscrits furent « abandonnés » [sic] par Céline. Spécieux. Tout juste si Roussin ne le suspecte pas d’avoir laissé ouverte la porte de son appartement lorsqu’il s’enfuit le 17 juin 1944. Peu importe que celui-ci ait écrit : « On ne va rien toucher à l’appartement on reviendra… l’on ne peut pas dire que l’on ne reviendra jamais. » Si Céline avait été propriétaire (et non locataire) de l’appartement rue Girardon, Roussin serait-il aussi péremptoire ? Ce qui l’insupporte, c’est que, dans cette affaire, l’écrivain soit considéré comme un volé, et donc une victime. Logique : si l’écrivain n’a pas été volé, les ayants droit n’avaient aucune raison d’ester en justice. Ce que Roussin omet soigneusement de préciser, c’est que si François Gibault et Véronique Chovin ont déposé plainte, c’est parce que Thibaudat refusait obstinément de restituer ces manuscrits qui leur appartiennent. Et entendait décider seul de leur sort : en l’occurrence, en faire don à l’Institut Mémoire de l’Édition (IMEC) dont il est proche. Par ailleurs, le fait que ce recel ait privé Lucette d’une joie certaine ne préoccupe nullement Roussin. Pas davantage le fait qu’à la fin de sa vie, elle avait un pressant besoin d’argent, ayant à rémunérer plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle en permanence. Thibaudat, lui, se considérait comme le dépositaire des manuscrits, ce qui l’a autorisé à les garder par devers lui pendant des années. Le conseil des ayants droit, Jérémie Assous, n’a pas tort de dire que le journaliste de Libé est comparable à quelqu’un qui aurait gardé pendant des décennies dans son salon une toile de maître volée. Mais, de toute évidence, le droit moral et patrimonial des héritiers, Roussin n’en a cure. Mieux : il leur fait un procès d’intention en subodorant qu’ils pourraient garder sous le boisseau des textes compromettants, ce qui est saugrenu, connaissant l’objectivité du biographe qu’est Gibault. Roussin, auteur d’un livre sur Céline de 800 pages, a-t-il jamais éprouvé pour l’écrivain « une admiration sans bornes », à l’instar de Taguieff et Duraffour qui nous firent cette confidence dans leur livre obèse ? Sûrement pas. On comprend même, entre les lignes, que Céline ne mérite pas, selon lui, le statut de « plus grand écrivain français du XXe siècle » qu’on lui accorde généralement. Et de citer complaisamment l’appréciation de Houellebecq qui le considère comme « un auteur ridiculement surévalué ». Venant de la part de quelqu’un dont le style est aussi plat qu’une limande, cela prête à sourire. Quant à Roussin, il estime qu’il faut rendre grâce à ceux qui ont “recueilli” ces manuscrits pendant des décennies. Et qu’il faut, en revanche, juger âprement les ayants droit qui ont eu le front de déposer plainte. Il importe surtout de condamner, une fois encore et toujours, les fautes dont Céline s’est rendu coupable. Et de ressasser ad libitum les éléments du procès qui lui est intenté depuis près de 80 ans. C’est qu’il s’agit pour Roussin de conjurer « le mauvais vent d’hiver maurrassien de l’époque ». De la part d’un fonctionnaire, on pouvait s’attendre à davantage de réserve. L’ironie de l’histoire étant que cet article soit publié sur un site internet placé sous l’égide de Maurice Nadeau qui prit fait et cause pour Céline lorsqu’il était exilé.

• Philippe ROUSSIN, « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline », En attendant Nadeau, 15 décembre 2021 [https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/12/15/deshonneur-patrie-affaire-celine].

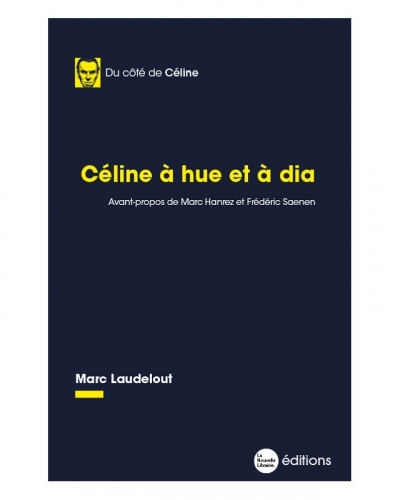

Marc Laudelout

Céline à hue et à dia

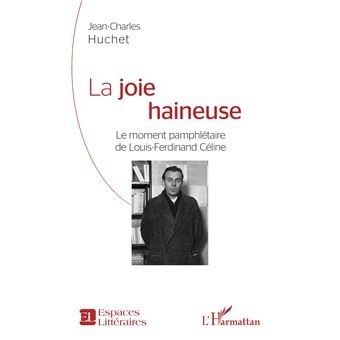

Louis-Ferdinand Céline est un immense écrivain. Il fut aussi antisémite et souhaita la victoire des forces de l’Axe. Deux raisons pour lesquelles il est légitime pour beaucoup de le honnir. Mais ce n’est pas suffisant pour certains qui, ajoutant la diffamation à la détestation, l’accusent d’avoir été un vil délateur, un auxiliaire de la police allemande et un partisan du génocide. Sans apporter aucune preuve formelle et contredisant ainsi les spécialistes intègres de l’écrivain : « Ses pamphlets ne présentent pas d’appel au meurtre explicite » (R. Tettamanzi) ; « Céline n’avait pas voulu l’holocauste et n’en avait pas même été l’involontaire instrument » (F. Gibault) ; « Les mesures que Céline préconise contre les juifs se suffisent à elles-mêmes, sans qu’on aille jusqu’à lui prêter une idée ou un désir d’extermination » (H. Godard).

D’autres enfin, pour enfoncer le clou, affirment que c’est un écrivain surévalué. Dans cet ouvrage, Marc Laudelout, éditeur du Bulletin célinien depuis 40 ans, épingle ces anticéliniens rabiques. Il évoque aussi diverses interférences littéraires, dresse le portrait de quelques figures (dont les « céliniens historiques ») et explore quelques faits liés à la biographie ainsi qu’à la réception critique de l’œuvre.

Un volume broché de 412 pages, 25 € frais de port inclus.

Exemplaire dédicacé sur demande.

Mode de règlement : chèque (bancaire ou postal) à l’ordre de M. Laudelout. Ou par virement bancaire sur le compte LCL du Bulletin célinien à Lille : IBAN : FR59 3000 2082 3100 0019 5794 L60 (BIC : CRLYFRPP).

Dans ce cas, il est recommandé de nous adresser un courriel signalant ce virement.

Autre mode de paiement : virement sur le compte du BC à Bruxelles : BE 79 0637 1647 0933 (BIC : GKCCBEBB).

Commander à :

Marc Laudelout

139 rue Saint-Lambert

B. P. 77

BE 1200 Bruxelles

14:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, marc laudelout, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 446 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Classement sans suite pour Thibaudat

Fantasmes et travail éditorial

L.-F. Céline : les derniers secrets

Céline dans France-Soir (1944-1945)

Catherine Rouayrenc nous a quittés

Almansor, ou le secret de famille. Les origines de Lucette Destouches.

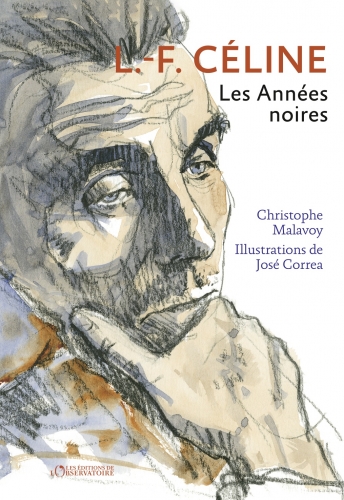

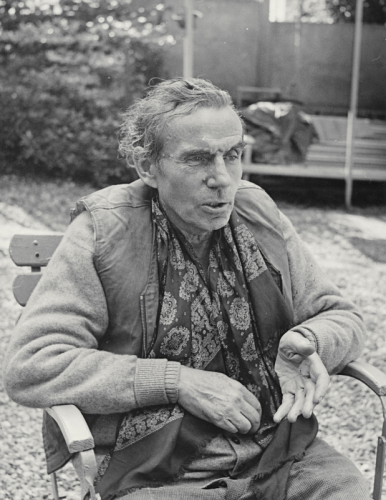

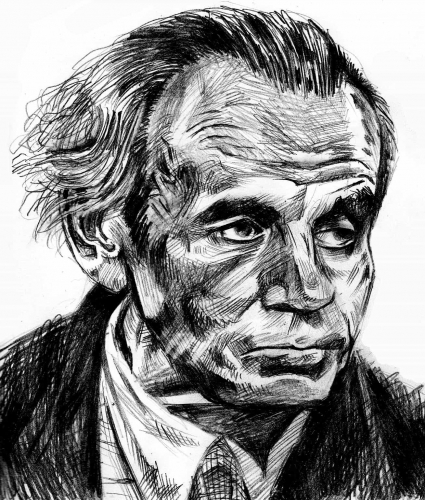

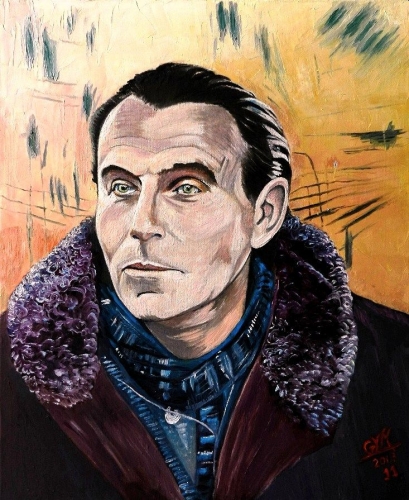

L’expression « les années noires » désigne généralement les années d’occupation allemande durant la dernière guerre mondiale. On songe, par exemple, au Journal des années noires, 1940-1944 de Jean Guéhenno. Pour Céline, les années noires correspondent à l’exil, d’abord en Allemagne, puis au Danemark. La fin du bonheur, comme dit l’un de ses biographes. La période la plus éprouvante étant naturellement son arrestation survenue en décembre 1945, suivie d’une détention qui se prolongea jusqu’en janvier 1947. Aussi est-ce bien opportunément que Christophe Malavoy titre son dernier opus, L.-F. Céline. Les Années noires. Superbement illustré par José Correa, cet album s’avère le cadeau idéal à offrir en cette période de fêtes. En tout cas à ceux qui aimeraient en savoir plus sur cette partie de la vie de l’écrivain. Célinien patenté, Malavoy nous avait déjà montré sa bonne connaissance de la biographie avec un livre paru l’année du cinquantenaire de la mort. Ce qui surprendra, voire heurtera, certains, c’est que le texte soit ici rédigé à la première personne, l’auteur empruntant la voix, sinon le style, de Céline.

Cette initiative ne peut que susciter la perplexité puisque l’écrivain a lui-même narré cette partie de sa vie dans les derniers romans. Pourquoi dès lors paraphraser un écrivain de cette envergure en étant, nécessairement, en deçà de l’original ? Sur cette période, on aurait pu, tout aussi bien, choisir des extraits de l’œuvre qui eussent été en harmonie avec l’iconographie. Mais, après un temps d’adaptation, le lecteur se laisse prendre par le flux du récit, Malavoy réussissant, comme le comédien professionnel qu’il est, à endosser le rôle sans jamais verser dans la parodie. Ce qui est notable, c’est l’absence d’erreur factuelle. Lorsque c’est le cas, c’est à la suite de céliniens éminents. Ainsi, Céline n’a jamais songé à intituler l’une de ses œuvres Maudits soupirs pour une autre fois (p. 114). Comme cela a été rappelé ici – Nabe ayant récemment commis la même erreur –, c’est suite à une faute de lecture que deux titres envisagés par Céline furent amalgamés : “Au vent des maudits” et “Soupirs pour une autre fois”. Et c’est sous ce titre fallacieux qu’une version primitive de Féerie parut en 1985. Les autres erreurs relèvent vraiment du détail¹.

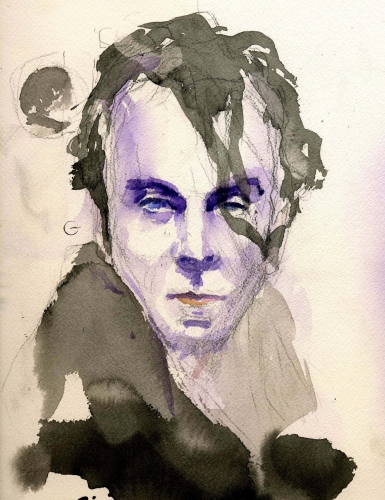

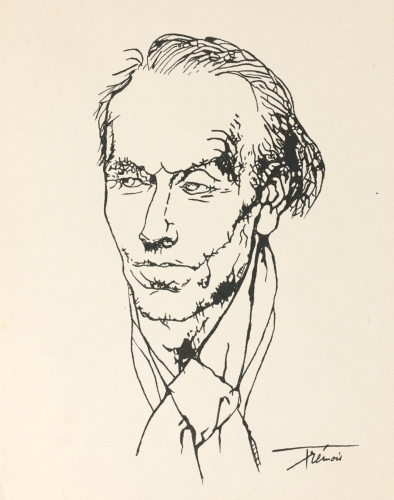

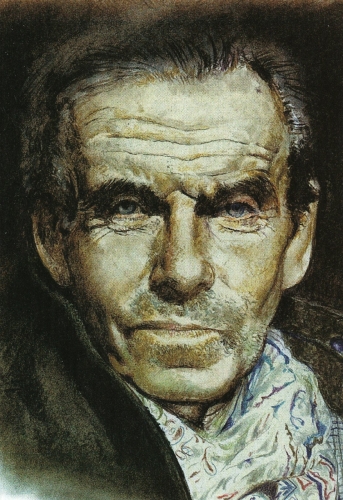

Comme les lecteurs du Bulletin le savent, José Correa est actuellement le meilleur portraitiste de Céline. C’est aussi un aquarelliste de talent comme en attestent les illustrations en couleurs qui figurent dans cet ouvrage. Lequel n’apprendra rien aux célinistes. Mais cet ouvrage leur est-il destiné ? Il s’adresse plutôt au grand public s’intéressant à Céline et ignorant des conditions de l’exil et du procès. Ce livre offre surtout la particularité d’être en empathie avec son sujet, ce qui, dans le cas de Céline, est suffisamment rare pour être relevé.

• Christophe MALAVOY & José CORREA, L.-F. Céline. Les Années noires, Les Éditions de l’Observatoire, 2021, 245 p. (22 €). Un second tome, racontant les dix années ultérieures, Le Misanthrope de Meudon, est en préparation.

17:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

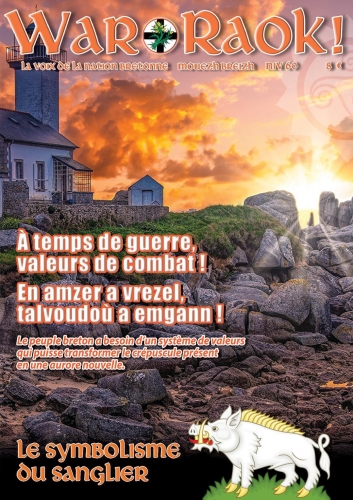

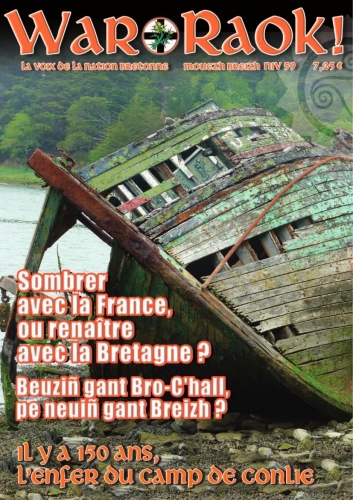

Parution du n°62 de War Raok

EDITORIAL

La culture est l’ensemble des valeurs, des traditions et coutumes d’un peuple. Elle reflète le mode de vie et la vision du monde d’une communauté donnée. C’est toute l’identité d’un peuple. La culture est aussi le reflet de l’histoire, c’est-à-dire le vécu d’un peuple dès son origine et à travers les âges. L’acculturation est le rejet de ses valeurs, ses coutumes et traditions pour s’approprier des valeurs culturelles d’un autre groupe humain, en cherchant à s’identifier à ces mœurs et coutumes. Cette domination culturelle est une nouvelle forme de colonisation dont les médias aux ordres constituent les véritables instruments d’acculturation et en sont les principaux organes de promotion. Nous ne sommes pas sans savoir que tout changement de comportement, des coutumes et traditions, reflets du passé d’un peuple, conduisent à la disparition de ce peuple, de son identité et de sa culture.

La culture est l’âme vivante d’une nation et c’est ce qui fait qu’une nation est différente d’une autre. Selon un principe anthropologique, toutes les cultures se valent, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de culture qui soit supérieure à d’autre, puisque chaque culture a ses particularités et reflète un passé différent et unique d’un peuple. Et, c’est à travers les spécificités culturelles qu’on distingue les peuples, à savoir leur mode de vie, leur vision du monde, leur croyance.

Dans le cas de la Bretagne, si la politique de l’État français a été de tout temps de s’attaquer particulièrement à la langue bretonne, l’enseignement de l’histoire de la Bretagne n’a pas été épargné pour autant. Il est vrai que si les Bretons avaient eu une parfaite connaissance de leur histoire, nous ne serions très certainement pas dans cette situation actuelle de sujétion, dans cet état de dépendance et aurions recouvré depuis fort longtemps nos libertés perdues. La dimension celtique de l’histoire et de la culture bretonnes est en fait une manière de la singulariser par rapport au modèle culturel français, héritier de la tradition gréco-latine. Ainsi, on comprend mieux la méfiance, l’acharnement et l’opposition du « pays des droits de l’homme » à dispenser un enseignement généralisé de l’histoire millénaire du peuple breton à la jeunesse bretonne. Méfiance toutefois ! L’enseignement que nous voulons est celui d’une histoire de Bretagne authentique écrite par des historiens honnêtes et intègres et non par ce que pourrait proposer l’État français, par le biais de son Éducation nationale, un programme d’enseignement revu et corrigé, une histoire à sa convenance, une histoire falsifiée fleurant bon le négationnisme, une histoire convenable écrite par des idéologues manipulateurs !

Langue, histoire, coutumes, traditions… un rejet de ces valeurs peut inéluctablement conduire à une disparition de la culture bretonne en tant que telle si rien n’est fait. Dans ce constat de déperdition, quelle est donc la place d’une politique culturelle devant mettre en évidence les valeurs culturelles de la Bretagne au passé mémorable dans l’histoire de l’Europe ? Nous sommes à l’heure où la tendance fait croire que tout ce qui est étranger est bon et tout ce qui est local est mauvais. La Bretagne est reconnue comme un pays riche culturellement d’après son histoire, ses origines et l’ensemble des valeurs et traditions qui lui sont propres, cependant, elle n’est pas épargnée d’être un jour dans la liste des anciennes sociétés. En somme, le combat contre l’acculturation est avant tout une responsabilité de tous les Bretons, mais il incombe aux responsables politiques en Bretagne, en particulier au « croupion » Conseil Régional, de faire la promotion de la culture bretonne par tous les moyens. C’est une affaire politique qui nécessite l’apport de tous les secteurs concernés.

L’hostilité de la république française à l’égard de la Bretagne est toujours d’actualité. Avons-nous alors encore quelque chose à partager avec elle, qui bafoue notre identité et nous dénie toute autonomie, jusqu’à l’enseignement aux enfants de Bretagne de leur langue et de l’Histoire de leur pays ? Les Bretons doivent reprendre en mains l’enseignement de leur langue, mais également de leur histoire refusant ainsi les hérésies qui, par lavage des cerveaux, ont été introduites dans leurs esprits. Seul, un authentique pouvoir breton sera à même de défendre et de promouvoir cette culture bretonne à la fois héritière du passé de nos aïeux et tournée vers la créativité du futur.

Padrig MONTAUZIER

Sommaire War Raok n° 62

Buhezegezh vreizh page 2

Editorial page 3 (Padrig Montauzier)

Buan ha Buan page 4

Société

La cancel culture et la délégitimation de la mémoire page 9 (Giulio Battioni)

Politique

L’Alliance souverainiste bretonne,

un élan majeur pour la Bretagne page 11 (Meriadeg de Keranflec’h)

Tradition

Le symbolisme du cheval page 15 (Per Manac’h)

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Gwenvenez/Yann Mikael)

Histoire de Celtie

Importance du celtisme dans les Asturies page 23 (Carlos X. Blanco)

Tribune libre

Sur les prénoms non-français, objection M. Zemmour ! Page 25 (Youenn Caouissin)

Histoire de Bretagne

Le faux traité de 1532 page 26 (Docteur Louis Melennec)

Politique

La mosquée de Cologne, la charia en marche page 30 (Erwan Houardon)

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 32 (Fulup Perc’hirin)

Nature

L’écureuil, petit rouquin de nos forêts page 36 (Youenn Caouissin)

Lip-e-bav

Gratin du pêcheur aux herbes page 37 (Youenn ar C’heginer)

Keleier ar Vro

Un statut de résident pour la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h)

Bretagne sacrée

Les lavoirs page 39 (Per Manac’h)

14:29 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, celtisme, pays celtiques, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10:51 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, philippe baillet, tradition, traditionalisme, traditionalisme révolutionnaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

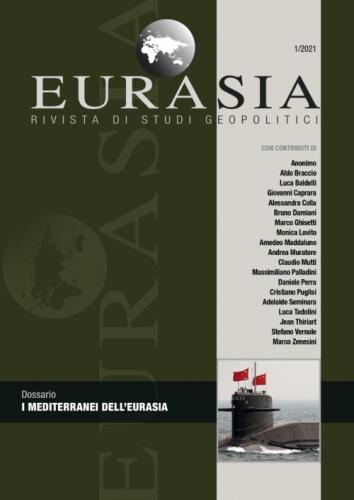

Le Japon selon la revue Limes

par Riccardo Rosati

Ex: https://www.barbadillo.it/76650-focus-il-giappone-secondo-il-periodico-limes-con-insofferenza-per-il-nazionalismo-al-governo/?fbclid=IwAR2iDgug2BU7isJXNpWRK6Jw5WoesNnc3BQFG5VXfbHElxcrpXjHMFlQ9y8

Une clarification et une orientation méthodologiques essentielles

Parler de Roland Barthes, c'est généralement parler de l'écriture, du texte, de la signification, et plus encore du sens. La question plus que légitime serait de savoir pourquoi cette référence au grand linguiste et homme de lettres français est faite dans une analyse de la monographie que le célèbre magazine géopolitique Limes a consacré au Japon en février dernier. À première vue, on pourrait penser à une référence au merveilleux texte que Barthes a adressé à ce pays, intitulé L'Empire des signes (1970), mais ce n'est pas le cas. La raison qui nous a poussés à commencer ces réflexions en parlant de l'écriture elle-même réside dans le fait que même un champ d'investigation et de recherche comme la géopolitique change de perspective, tout en révélant son identité, en fonction du lexique utilisé et de la manière dont les phrases sont formées. La première, qui est celle du Limes, tend à ne pas être hostile au global et au progrès d'une matrice technocratique; la seconde, suivie par moi-même, est au contraire encadrée par une position traditionaliste, pour laquelle, reprenant un concept cher au célèbre géopolitologue allemand Karl Haushofer (1869-1946), les nations sont toujours et avant tout: "le sang et le sol".

Nous avons ressenti le besoin de faire une telle introduction, car si, pour le volume que nous allons analyser, il nous arrive d'être en désaccord avec certaines des positions qui y sont exprimées, dans la plupart des cas, ce ne sera pas à cause de la qualité intrinsèque des articles individuels, qui sont pour la plupart d'un bon niveau, mais presque exclusivement à cause d'une distance méthodologique et intellectuelle insoluble.

La contribution la plus intéressante du numéro de Limes est intitulée : La révolution japonaise, et se trouve probablement dans l'éditorial lui-même (7-29), dans son examen articulé qui ne se limite pas à anticiper synthétiquement, comme cela arrive souvent dans des écrits de ce genre, les thèmes abordés ensuite par les différents articles, mais se concentre à proposer, même avec une certaine conviction, la perspective que Limes a sur la situation politique actuelle de l'Archipel. Il n'y a pas d'objection à cela, si ce n'est l'absence de signature de la personne qui a écrit cet éditorial ; un défaut, à notre humble avis, qui dénote une vocation d'écriture plus journalistique qu'académique. Moins "neutre", en revanche, est la compréhension schématique et partielle du Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui apparaît comme une sorte de "refrain" dans les différentes contributions, mais uniquement dans celles signées par des Italiens. Néanmoins, malgré l'intolérance habituelle de la gauche italienne envers les soi-disant "hommes forts" aux penchants nationalistes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître une part de vérité dans le jugement suivant sur la politique du Premier ministre japonais: "Jouer la carte de l'accord entre les démocraties libérales à des fins de propagande [...]" (18-20).

Le Japon est un monde à part, comme le savent les spécialistes, et un aspect important de ce numéro est précisément l'utilisation des réflexions de divers chercheurs et professeurs japonais, afin d'offrir une perspective interne sur les changements en cours au Soleil Levant. Plus d'une de ces contributions traite de la manière dont l'Empire japonais a étendu son influence pendant des années brèves mais décisives, en essayant en vain d'ériger la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, jusqu'à son effondrement en 1945, lorsque les États-Unis, afin d'éviter une invasion directe du Japon, l'ont contraint à se rendre par un double bombardement atomique, criminel selon nous. Pour la première fois dans son histoire légendaire, l'Empire du Soleil est soumis au joug étranger, asservi à ceux que l'on appelle les "yeux bleus" (aoime), c'est-à-dire les Occidentaux.

Depuis son formidable redressement d'après-guerre, le Japon est synonyme, pour le reste du monde, d'avant-garde technologique, de locomotive industrielle internationale et de puissance financière et commerciale qui, dans les années 1980, semblait sur le point de dépasser même les États-Unis, dont ce pays asiatique complexe a été pendant des années une sorte de "serviteur géopolitique", agissant comme un porte-avions naturel, gardant l'océan Pacifique. La Seconde Guerre mondiale a fait du Japon un cas rare de coexistence d'une puissance économique et d'une minorité politique.

Bien que réduit à l'état de vassal des États-Unis, le Soleil Levant a su préserver son caractère, rester fidèle à sa mission patriotique supérieure en s'adaptant, par la force et non par le choix, et il faut toujours le garder à l'esprit, aux contraintes imposées par l'allié gênant. Néanmoins, cette grande nation a vécu jusqu'à aujourd'hui, changeant de peau mais certainement pas d'âme. Et pourtant, comme le souligne à juste titre l'éditorial, le "problème américain" existe toujours, ou plutôt est encore plus grand que par le passé, pour le Japon, dans sa nécessité, qui n'est guère facile: "Mais les réalistes de tonalité modérée - faisons abstraction des nombreux pacifistes et autres idéalistes - tendent à constater que la contrainte américaine subie reste pour l'instant indispensable face à la résurgence de la puissance chinoise, à l'hypothèque nucléaire nord-coréenne [...]" (15).

Deux écrits particulièrement intéressants

Comme mentionné, en général, toutes les contributions de la revue sont au moins intéressantes. Pour des raisons compréhensibles d'espace, nous nous attarderons ci-dessous sur ceux qui ont le plus retenu notre attention.

Nous aimerions tout d'abord mentionner l'article de Dario Fabbri, intitulé : L'importanza di essere Giappone (33-45), qui est essentiellement un "écho" de ce qui a déjà été dit dans l'éditorial, mais dans lequel nous trouvons quelques indications valables sur la formidable capacité de résistance et d'innovation de l'Archipel et de son Peuple.

Tōkyō réintègre la dimension géopolitique, sous le signe d'un ancien adage japonais : Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, "Continuer, c'est pouvoir"). En fait, il n'y a aucun autre pays qui ait changé aussi radicalement, aussi rapidement et avec des effets aussi extrêmes au cours des deux derniers siècles que le Japon. D'un archipel isolé à une puissance coloniale en moins de trente ans ; d'une nation, bien que seulement formellement, historiquement vassale de la Chine, à un hégémon asiatique ; d'un ennemi juré des Américains à leur allié, tout en s'imposant comme l'avant-garde technologique de la planète. Des bouleversements effrayants qui auraient désintégré n'importe quelle communauté, démembré n'importe quel peuple, mais certainement pas les Japonais, telles sont les observations correctes de l'auteur.

Après tout, malgré l'ascension fulgurante du géant chinois au cours des quinze dernières années, le Japon reste la troisième économie mondiale. De même, la modernité obligatoire qui s'est emparée d'elle depuis la Seconde Guerre mondiale a sapé divers éléments: la langue, les coutumes et même le régime alimentaire, mais certainement pas sa véritable identité ethnique. En outre, au Pays du Soleil Levant, la confiance absolue dans la hiérarchie reste inchangée, ce qui a permis à la nation de se survivre et d'être essentiellement la culture unique qu'elle est. Un pays que l'on pourrait se risquer à résumer par un double axiome : la solidité en a fait un sujet ethnique incontournable ; tant de substance empêche ponctuellement sa compréhension à l'extérieur.

Le document de Fabbri, non pas en termes de style, mais en termes de contenu, nous trouve substantiellement en accord, sauf que la perspective que nous avons mentionnée au début nous oblige à reconnaître une erreur, et nous espérons qu'on nous pardonnera d'être draconien, ce qui est capital. C'est-à-dire définir le Japon comme une "thalassocratie" (33). Techniquement, une telle affirmation est correcte, mais seulement si l'on conçoit la géopolitique comme un réseau d'interactions économico-politiques; selon un point de vue moderne, donc dépourvu de la compréhension de l'essence spirituelle qui connote les lieux habités par les peuples, surtout dans le cas du Japon, puisque, comme l'explique encore Haushofer dans son texte extraordinaire: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All'insegna Del Veltro, 1999), le Soleil Levant s'est effectivement déplacé dans la période de son expansionnisme en Asie à travers le vecteur maritime, mais pas du tout poussé par les vils objectifs mercantiles qui ont caractérisé d'abord l'Empire britannique et ensuite les Etats-Unis. Le Japon impérial était "en forme" une thalassocratie, mais dans la réalité historique, il s'est comporté comme une "tellurocratie". Ces différences de perspective peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas ; au contraire, on mesure ici deux visions du monde absolument irréconciliables.

Fabbri a également édité une conversation très intéressante avec Tōmatsu Haruo (47-52), historien de la stratégie et doyen de la faculté des relations internationales de l'Académie de défense nationale (防衛大学校, Bōei Daigakkō) à Yokosuka. Nous considérons cette contribution comme la plus précieuse parmi celles incluses dans ce numéro de Limes. En effet, la précieuse perspicacité de Tōmatsu, notamment dans sa réflexion aiguë sur le dualisme entre Armée et Marine dans les hiérarchies militaires japonaises (48), constamment développé à partir de la restauration Meiji (1868), est une donnée historique cruciale pour la compréhension de la première période Shōwa (1926-1945) et que nous avons rarement eu la chance de retrouver dans les études des noms blasonnés - plus pour la gloire que pour la valeur tangible - de la yamatologie contemporaine. Cette rivalité acharnée entre l'armée et la marine s'accentue avec l'implication directe du Soleil Levant dans les affaires chinoises, faisant que la première, c'est-à-dire l'armée, gagne de plus en plus de poids politique, jusqu'à s'imposer comme le pouvoir du gouvernement proprement dit, inaugurant ce que les spécialistes ont l'habitude d'appeler le militarisme japonais, également défini comme: "Vallée sombre" (黒い谷, "Kuroi Tani").

Tōmatsu fait référence à un changement en cours au Japon, empreint de malaise, qu'il décrit comme: "Une phase délicate de suspension, en attente de devenir autre chose". D'un côté, il y a les bureaucrates, en charge de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu toute sensibilité stratégique parce qu'ils sont habitués à compter sur les États-Unis. [Enfin, il y a des amiraux et des généraux, nostalgiques de l'empire, qui voudraient inaugurer une nouvelle saison expansionniste, sans envisager les graves conséquences que cela entraînerait. Le résultat est un pays qui oscille entre un nihilisme indolent et une agressivité réprimée [...]". (47). En répondant précisément à chacune des questions que Fabbri lui pose, l'érudit japonais offre de nombreuses pistes de réflexion non seulement sur le positionnement politique et stratégique actuel de son pays, mais surtout en le reliant à l'histoire récente de l'Archipel. Pour cette raison, nous considérons cet entretien comme un élément bibliographique qui devrait être constamment présent dans les futures études géopolitiques sur le Japon.

Autres écrits plus utiles

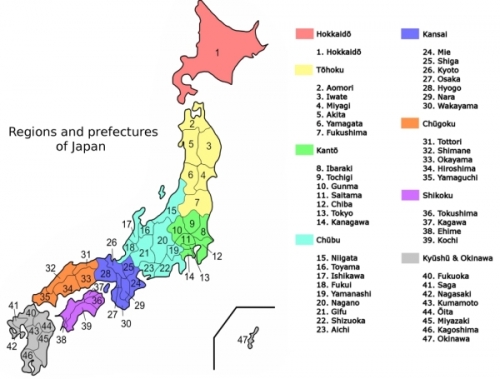

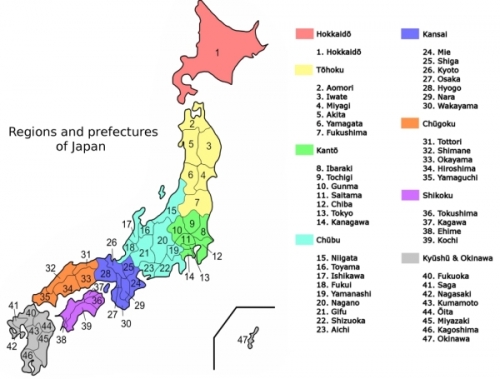

Il y a cependant d'autres écrits d'un intérêt certain inclus dans ce volume. Par exemple, celle de Nishio Takashi: Long live the todōfuken (53-59), dans laquelle il aborde la question de savoir comment les préfectures du pays ne sont plus aujourd'hui de simples unités administratives, mais des "entités écologiques", linguistiques et culturelles, capables même de façonner l'identité individuelle des citoyens.

Nishio explique comment, dans le système de gouvernance japonais actuel (un mot mal aimé, à juste titre, par le courant géopolitique traditionnel), le système des autonomies locales (todōfuken) est le plus ancien et le plus consolidé. On dénombre pas moins de 47 todōfuken dans l'archipel, dont les noms et les limites sont restés quasiment inchangés depuis la restauration Meiji. Cependant, si ces unités d'autonomie locale semblent être restées inchangées, leurs caractéristiques politiques et sociales ont, au contraire, changé de façon spectaculaire depuis l'établissement de l'État centralisé de la période Meiji.

Le thème est traité dans l'article intitulé The Demographic Crisis and a New Meiji Restoration (73-78) de Stephen R. Nagy et est d'une actualité brûlante. Il y aborde la question du vieillissement très rapide de la population au Japon, une situation qui crée d'énormes problèmes sociaux et, surtout, économiques. Résoudre ce problème, même si une véritable solution ne semble pas avoir été trouvée par les dirigeants du pays, est d'une importance vitale. Par exemple, on tente de "remplacer" les gens par des robots - l'automate a toujours été un élément de grande fascination dans cette culture - pour certains emplois sociaux, bien que cela semble un remède plus proche de la science-fiction que de la vie réelle.

L'urgence démographique a incité le Parlement à adopter des politiques économiques, sécuritaires, migratoires et culturelles qui promettent de changer le visage du pays, même si dans le cœur des Japonais, à chaque grand changement, ils espèrent rester les mêmes.

Un thème que très peu de gens connaissent, et que presque aucun japonologue italien n'est coupable d'aborder, est celui que l'on trouve dans l'article de Ian Neary : Burakumin, the last ones will remain last (83-87), où il raconte la discrimination à l'égard des membres de la caste des exclus (en particulier les descendants des tanneurs de cuir), une forme de "racisme interne" qui révèle l'obsession toute japonaise de la pureté du sang. En fait, il existe même au Japon des agences d'enquête spéciales qui recherchent le passé des gens pour empêcher les mariages "mixtes". Toutefois, il convient de mentionner qu'en décembre 2016, la Diète (le Parlement japonais) a adopté une loi visant à promouvoir l'élimination de la discrimination à l'égard des burakumin (un terme que l'on peut traduire par "gens du village" ou "gens du canton"). C'est la première fois qu'un texte législatif fait référence à la ghettoïsation des communautés buraku.

Peu de pays ont lié leur histoire nationale à celle de leur marine autant que le Japon au cours des deux cents dernières années, comme nous le raconte Alberto de Sanctis dans son article : La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Au cours des quelques décennies entre les XIXe et XXe siècles, la flotte de combat japonaise (海軍, kaigun) a connu une croissance rapide et exponentielle qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie. Pendant des décennies, symbole incontesté du pouvoir impérial, la marine japonaise a contribué à faire du pays l'une des plus grandes puissances militaires de la première moitié du XXe siècle.

Il était bien sûr inévitable que la question de l'abdication prochaine du roi Akihito, prévue en 2019, soit abordée. Hosaka Yuji le fait dans : Le visage humain de l'empereur (121-125). Cet événement rappelle, bien qu'à distance, l'abdication du pape Benoît XVI le 28 février 2013, et fait prendre conscience au monde entier de la fragilité embarrassante, pour les Japonais, d'un souverain que, malgré les événements constitutionnels de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup dans l'Archipel n'ont jamais cessé de considérer comme divin. De plus, étant donné que le système actuel de l'empereur-symbole n'envisage pas un tel cas, la population japonaise a réagi avec une grande consternation à la décision de l'empereur (Tennō) d'abandonner essentiellement son rôle pour des problèmes personnels, comme si la nature humaine et divine de Tennō pouvait être séparée.

Enfin, si nous pensons à l'évolution du scénario politique de l'Extrême-Orient, il est très utile d'avoir abordé l'occupation japonaise (de 1910 à 1945) de la péninsule coréenne ; un épisode colonial qui a vu les Japonais commettre parfois de véritables crimes, notamment le phénomène des femmes dites de réconfort : de jeunes Coréennes contraintes de satisfaire les besoins sexuels de l'armée impériale. Une blessure, comme le raconte Antonio Fiori dans son article: Le détroit de Corée est toujours plus large (227-234), qui continue de peser sur les relations entre Tōkyō et la Corée du Sud, tandis qu'à l'opposé, l'enlèvement jamais élucidé de citoyens japonais par des agents de Pyongyang crée toujours des tensions. À cet égard, en Occident également, le cas de Yokota Megumi, qui a été enlevée par des agents infiltrés par la Corée du Nord, en novembre 1977, et n'est jamais rentrée chez elle, a fait la une des journaux. A ce sujet, le texte du journaliste Antonio Moscatello a été récemment publié : MEGUMI. Histoires d'enlèvements et d'espions de Corée du Nord (Naples, Rogiosi, 2017).

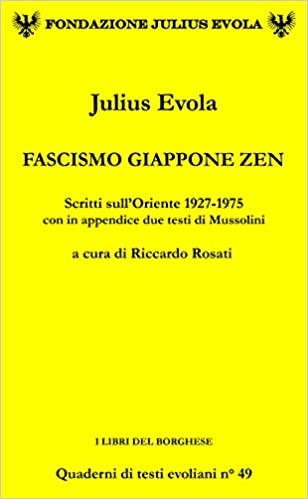

Le Japon ne fait pas de révolution, mais renaît !

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

Le " Japon profond " dont on parle parfois n'est pas aussi connu qu'on le croit. Elle a été, et est encore, un noyau, essentiellement familier, au sommet duquel se dresse la figure du Souverain. L'américanisme de l'après-guerre a affaibli cette structure sociale exceptionnelle, exclusivement japonaise. Ce phénomène dissuasif de colonisation culturelle a été partiellement stoppé par la tragédie naturelle qui a frappé la région du Tōhoku le 11 mars 2011. Cet événement malheureux a cependant permis la renaissance du kizuna (絆, "lien"), recompactant toute une nation, alors hébétée par une aliénation de l'individu qui a atteint son apogée avec le phénomène des Hikikomori (引き篭り, littéralement: "ceux qui restent entre eux"), les jeunes qui s'enferment chez eux pendant des années, vivant une réalité faite uniquement d'Internet et de télévision, refusant tout contact direct avec les autres (à ce sujet, nous vous recommandons la série animée intelligente: Welcome to the N. H.K. [24 épisodes, 2006], réalisé par Yamamoto Yūsuke).

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

L'éditorial du Limes se termine par une sorte de provocation: "Parmi les survivances des anciennes gloires, le bushidō ne semble pas briller. Pour la tristesse, nous l'imaginons, des esprits samouraïs" (29); presque comme si nous voulions nous moquer de manière incompréhensible de l'héritage politique et moral du grand Mishima Yukio, encourageant ainsi ce "Japon perdant", auquel nous avons consacré il y a quelques années un volume spécialisé agile (voir Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Nous ne pouvons certainement pas nous réjouir de cette position, car elle révèle précisément cette méconnaissance déjà stigmatisée du " Japon profond ".

Il est nécessaire de réaliser que ce que certains dirigeants conservateurs de l'Archipel, comme Ozawa Ichirō, voulaient et veulent encore aujourd'hui, c'est un retour à un "Japon normal" (22). En effet, un message, pas trop voilé, que l'on peut voir courir sous la surface de cette publication, est que le "révisionnisme historique" au Japon a des racines vigoureuses et que l'Occident atlantiste, qui est un point de référence pour un magazine comme Limes, ne le voit pas d'un bon œil. Encore une fois, bien que nous soyons loin de ces positions, nous ne pouvons pas nier l'exactitude des données ; il suffit de rappeler une figure telle que l'homme politique et écrivain Ishihara Shintarō, qui était aussi un ami de Mishima, qui a toujours soutenu que le Massacre ou le Viol de Nankin, perpétré pendant les six semaines qui ont suivi l'occupation de la ville par les troupes japonaises en décembre 1937, n'était que le résultat de la propagande du gouvernement de Pékin.

L'éditorial confirme également que quelque chose est en train de renaître au Soleil Levant, qui fera peut-être reculer les mains de l'histoire: "D'où le caractère unique de la nation japonaise, qui change tout en restant elle-même. Capable de voir sans être vu. Offrir au "barbare" le visage commode (tatemae), pour lui-même garder la pensée intime, authentique (hon'ne). Garder l'harmonie (wa), le bien suprême" (8). Ceci dit, pour rappeler combien le lexique est aussi un élément géopolitique, nous pensons que le titre même de ce livre est conceptuellement incorrect, étant donné qu'associer ce pays au mot "révolution" est mystifiant, puisqu'il l'a toujours abhorré, voir la Restauration (ou Renouveau) Meiji de 1868. D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du Japon au siècle dernier, l'Italien Fosco Maraini, ne pensait pas différemment de nous: "Le cas japonais est extraordinairement intéressant en ce qu'il offre un exemple classique d'imperméabilité obstinée aux interprétations marxistes, de transparence lumineuse aux interprétations wébériennes" (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milan, Corbaccio, 2000, p. 13).

* Merci à la collègue orientaliste Annarita Mavelli pour ses suggestions et sa révision du texte.

@barbadilloit

Riccardo Rosati

16:01 Publié dans Géopolitique, Géopolitique, Histoire, Histoire, Revue, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques, revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Japon selon la revue Limes

par Riccardo Rosati

Ex: https://www.barbadillo.it/76650-focus-il-giappone-secondo-il-periodico-limes-con-insofferenza-per-il-nazionalismo-al-governo/?fbclid=IwAR2iDgug2BU7isJXNpWRK6Jw5WoesNnc3BQFG5VXfbHElxcrpXjHMFlQ9y8

Une clarification et une orientation méthodologiques essentielles

Parler de Roland Barthes, c'est généralement parler de l'écriture, du texte, de la signification, et plus encore du sens. La question plus que légitime serait de savoir pourquoi cette référence au grand linguiste et homme de lettres français est faite dans une analyse de la monographie que le célèbre magazine géopolitique Limes a consacré au Japon en février dernier. À première vue, on pourrait penser à une référence au merveilleux texte que Barthes a adressé à ce pays, intitulé L'Empire des signes (1970), mais ce n'est pas le cas. La raison qui nous a poussés à commencer ces réflexions en parlant de l'écriture elle-même réside dans le fait que même un champ d'investigation et de recherche comme la géopolitique change de perspective, tout en révélant son identité, en fonction du lexique utilisé et de la manière dont les phrases sont formées. La première, qui est celle du Limes, tend à ne pas être hostile au global et au progrès d'une matrice technocratique; la seconde, suivie par moi-même, est au contraire encadrée par une position traditionaliste, pour laquelle, reprenant un concept cher au célèbre géopolitologue allemand Karl Haushofer (1869-1946), les nations sont toujours et avant tout: "le sang et le sol".

Nous avons ressenti le besoin de faire une telle introduction, car si, pour le volume que nous allons analyser, il nous arrive d'être en désaccord avec certaines des positions qui y sont exprimées, dans la plupart des cas, ce ne sera pas à cause de la qualité intrinsèque des articles individuels, qui sont pour la plupart d'un bon niveau, mais presque exclusivement à cause d'une distance méthodologique et intellectuelle insoluble.

La contribution la plus intéressante du numéro de Limes est intitulée : La révolution japonaise, et se trouve probablement dans l'éditorial lui-même (7-29), dans son examen articulé qui ne se limite pas à anticiper synthétiquement, comme cela arrive souvent dans des écrits de ce genre, les thèmes abordés ensuite par les différents articles, mais se concentre à proposer, même avec une certaine conviction, la perspective que Limes a sur la situation politique actuelle de l'Archipel. Il n'y a pas d'objection à cela, si ce n'est l'absence de signature de la personne qui a écrit cet éditorial ; un défaut, à notre humble avis, qui dénote une vocation d'écriture plus journalistique qu'académique. Moins "neutre", en revanche, est la compréhension schématique et partielle du Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui apparaît comme une sorte de "refrain" dans les différentes contributions, mais uniquement dans celles signées par des Italiens. Néanmoins, malgré l'intolérance habituelle de la gauche italienne envers les soi-disant "hommes forts" aux penchants nationalistes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître une part de vérité dans le jugement suivant sur la politique du Premier ministre japonais: "Jouer la carte de l'accord entre les démocraties libérales à des fins de propagande [...]" (18-20).

Le Japon est un monde à part, comme le savent les spécialistes, et un aspect important de ce numéro est précisément l'utilisation des réflexions de divers chercheurs et professeurs japonais, afin d'offrir une perspective interne sur les changements en cours au Soleil Levant. Plus d'une de ces contributions traite de la manière dont l'Empire japonais a étendu son influence pendant des années brèves mais décisives, en essayant en vain d'ériger la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, jusqu'à son effondrement en 1945, lorsque les États-Unis, afin d'éviter une invasion directe du Japon, l'ont contraint à se rendre par un double bombardement atomique, criminel selon nous. Pour la première fois dans son histoire légendaire, l'Empire du Soleil est soumis au joug étranger, asservi à ceux que l'on appelle les "yeux bleus" (aoime), c'est-à-dire les Occidentaux.

Depuis son formidable redressement d'après-guerre, le Japon est synonyme, pour le reste du monde, d'avant-garde technologique, de locomotive industrielle internationale et de puissance financière et commerciale qui, dans les années 1980, semblait sur le point de dépasser même les États-Unis, dont ce pays asiatique complexe a été pendant des années une sorte de "serviteur géopolitique", agissant comme un porte-avions naturel, gardant l'océan Pacifique. La Seconde Guerre mondiale a fait du Japon un cas rare de coexistence d'une puissance économique et d'une minorité politique.

Bien que réduit à l'état de vassal des États-Unis, le Soleil Levant a su préserver son caractère, rester fidèle à sa mission patriotique supérieure en s'adaptant, par la force et non par le choix, et il faut toujours le garder à l'esprit, aux contraintes imposées par l'allié gênant. Néanmoins, cette grande nation a vécu jusqu'à aujourd'hui, changeant de peau mais certainement pas d'âme. Et pourtant, comme le souligne à juste titre l'éditorial, le "problème américain" existe toujours, ou plutôt est encore plus grand que par le passé, pour le Japon, dans sa nécessité, qui n'est guère facile: "Mais les réalistes de tonalité modérée - faisons abstraction des nombreux pacifistes et autres idéalistes - tendent à constater que la contrainte américaine subie reste pour l'instant indispensable face à la résurgence de la puissance chinoise, à l'hypothèque nucléaire nord-coréenne [...]" (15).

Deux écrits particulièrement intéressants

Comme mentionné, en général, toutes les contributions de la revue sont au moins intéressantes. Pour des raisons compréhensibles d'espace, nous nous attarderons ci-dessous sur ceux qui ont le plus retenu notre attention.

Nous aimerions tout d'abord mentionner l'article de Dario Fabbri, intitulé : L'importanza di essere Giappone (33-45), qui est essentiellement un "écho" de ce qui a déjà été dit dans l'éditorial, mais dans lequel nous trouvons quelques indications valables sur la formidable capacité de résistance et d'innovation de l'Archipel et de son Peuple.

Tōkyō réintègre la dimension géopolitique, sous le signe d'un ancien adage japonais : Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, "Continuer, c'est pouvoir"). En fait, il n'y a aucun autre pays qui ait changé aussi radicalement, aussi rapidement et avec des effets aussi extrêmes au cours des deux derniers siècles que le Japon. D'un archipel isolé à une puissance coloniale en moins de trente ans ; d'une nation, bien que seulement formellement, historiquement vassale de la Chine, à un hégémon asiatique ; d'un ennemi juré des Américains à leur allié, tout en s'imposant comme l'avant-garde technologique de la planète. Des bouleversements effrayants qui auraient désintégré n'importe quelle communauté, démembré n'importe quel peuple, mais certainement pas les Japonais, telles sont les observations correctes de l'auteur.

Après tout, malgré l'ascension fulgurante du géant chinois au cours des quinze dernières années, le Japon reste la troisième économie mondiale. De même, la modernité obligatoire qui s'est emparée d'elle depuis la Seconde Guerre mondiale a sapé divers éléments: la langue, les coutumes et même le régime alimentaire, mais certainement pas sa véritable identité ethnique. En outre, au Pays du Soleil Levant, la confiance absolue dans la hiérarchie reste inchangée, ce qui a permis à la nation de se survivre et d'être essentiellement la culture unique qu'elle est. Un pays que l'on pourrait se risquer à résumer par un double axiome : la solidité en a fait un sujet ethnique incontournable ; tant de substance empêche ponctuellement sa compréhension à l'extérieur.

Le document de Fabbri, non pas en termes de style, mais en termes de contenu, nous trouve substantiellement en accord, sauf que la perspective que nous avons mentionnée au début nous oblige à reconnaître une erreur, et nous espérons qu'on nous pardonnera d'être draconien, ce qui est capital. C'est-à-dire définir le Japon comme une "thalassocratie" (33). Techniquement, une telle affirmation est correcte, mais seulement si l'on conçoit la géopolitique comme un réseau d'interactions économico-politiques; selon un point de vue moderne, donc dépourvu de la compréhension de l'essence spirituelle qui connote les lieux habités par les peuples, surtout dans le cas du Japon, puisque, comme l'explique encore Haushofer dans son texte extraordinaire: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All'insegna Del Veltro, 1999), le Soleil Levant s'est effectivement déplacé dans la période de son expansionnisme en Asie à travers le vecteur maritime, mais pas du tout poussé par les vils objectifs mercantiles qui ont caractérisé d'abord l'Empire britannique et ensuite les Etats-Unis. Le Japon impérial était "en forme" une thalassocratie, mais dans la réalité historique, il s'est comporté comme une "tellurocratie". Ces différences de perspective peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas ; au contraire, on mesure ici deux visions du monde absolument irréconciliables.

Fabbri a également édité une conversation très intéressante avec Tōmatsu Haruo (47-52), historien de la stratégie et doyen de la faculté des relations internationales de l'Académie de défense nationale (防衛大学校, Bōei Daigakkō) à Yokosuka. Nous considérons cette contribution comme la plus précieuse parmi celles incluses dans ce numéro de Limes. En effet, la précieuse perspicacité de Tōmatsu, notamment dans sa réflexion aiguë sur le dualisme entre Armée et Marine dans les hiérarchies militaires japonaises (48), constamment développé à partir de la restauration Meiji (1868), est une donnée historique cruciale pour la compréhension de la première période Shōwa (1926-1945) et que nous avons rarement eu la chance de retrouver dans les études des noms blasonnés - plus pour la gloire que pour la valeur tangible - de la yamatologie contemporaine. Cette rivalité acharnée entre l'armée et la marine s'accentue avec l'implication directe du Soleil Levant dans les affaires chinoises, faisant que la première, c'est-à-dire l'armée, gagne de plus en plus de poids politique, jusqu'à s'imposer comme le pouvoir du gouvernement proprement dit, inaugurant ce que les spécialistes ont l'habitude d'appeler le militarisme japonais, également défini comme: "Vallée sombre" (黒い谷, "Kuroi Tani").

Tōmatsu fait référence à un changement en cours au Japon, empreint de malaise, qu'il décrit comme: "Une phase délicate de suspension, en attente de devenir autre chose". D'un côté, il y a les bureaucrates, en charge de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu toute sensibilité stratégique parce qu'ils sont habitués à compter sur les États-Unis. [Enfin, il y a des amiraux et des généraux, nostalgiques de l'empire, qui voudraient inaugurer une nouvelle saison expansionniste, sans envisager les graves conséquences que cela entraînerait. Le résultat est un pays qui oscille entre un nihilisme indolent et une agressivité réprimée [...]". (47). En répondant précisément à chacune des questions que Fabbri lui pose, l'érudit japonais offre de nombreuses pistes de réflexion non seulement sur le positionnement politique et stratégique actuel de son pays, mais surtout en le reliant à l'histoire récente de l'Archipel. Pour cette raison, nous considérons cet entretien comme un élément bibliographique qui devrait être constamment présent dans les futures études géopolitiques sur le Japon.

Autres écrits plus utiles

Il y a cependant d'autres écrits d'un intérêt certain inclus dans ce volume. Par exemple, celle de Nishio Takashi: Long live the todōfuken (53-59), dans laquelle il aborde la question de savoir comment les préfectures du pays ne sont plus aujourd'hui de simples unités administratives, mais des "entités écologiques", linguistiques et culturelles, capables même de façonner l'identité individuelle des citoyens.

Nishio explique comment, dans le système de gouvernance japonais actuel (un mot mal aimé, à juste titre, par le courant géopolitique traditionnel), le système des autonomies locales (todōfuken) est le plus ancien et le plus consolidé. On dénombre pas moins de 47 todōfuken dans l'archipel, dont les noms et les limites sont restés quasiment inchangés depuis la restauration Meiji. Cependant, si ces unités d'autonomie locale semblent être restées inchangées, leurs caractéristiques politiques et sociales ont, au contraire, changé de façon spectaculaire depuis l'établissement de l'État centralisé de la période Meiji.

Le thème est traité dans l'article intitulé The Demographic Crisis and a New Meiji Restoration (73-78) de Stephen R. Nagy et est d'une actualité brûlante. Il y aborde la question du vieillissement très rapide de la population au Japon, une situation qui crée d'énormes problèmes sociaux et, surtout, économiques. Résoudre ce problème, même si une véritable solution ne semble pas avoir été trouvée par les dirigeants du pays, est d'une importance vitale. Par exemple, on tente de "remplacer" les gens par des robots - l'automate a toujours été un élément de grande fascination dans cette culture - pour certains emplois sociaux, bien que cela semble un remède plus proche de la science-fiction que de la vie réelle.

L'urgence démographique a incité le Parlement à adopter des politiques économiques, sécuritaires, migratoires et culturelles qui promettent de changer le visage du pays, même si dans le cœur des Japonais, à chaque grand changement, ils espèrent rester les mêmes.

Un thème que très peu de gens connaissent, et que presque aucun japonologue italien n'est coupable d'aborder, est celui que l'on trouve dans l'article de Ian Neary : Burakumin, the last ones will remain last (83-87), où il raconte la discrimination à l'égard des membres de la caste des exclus (en particulier les descendants des tanneurs de cuir), une forme de "racisme interne" qui révèle l'obsession toute japonaise de la pureté du sang. En fait, il existe même au Japon des agences d'enquête spéciales qui recherchent le passé des gens pour empêcher les mariages "mixtes". Toutefois, il convient de mentionner qu'en décembre 2016, la Diète (le Parlement japonais) a adopté une loi visant à promouvoir l'élimination de la discrimination à l'égard des burakumin (un terme que l'on peut traduire par "gens du village" ou "gens du canton"). C'est la première fois qu'un texte législatif fait référence à la ghettoïsation des communautés buraku.

Peu de pays ont lié leur histoire nationale à celle de leur marine autant que le Japon au cours des deux cents dernières années, comme nous le raconte Alberto de Sanctis dans son article : La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Au cours des quelques décennies entre les XIXe et XXe siècles, la flotte de combat japonaise (海軍, kaigun) a connu une croissance rapide et exponentielle qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie. Pendant des décennies, symbole incontesté du pouvoir impérial, la marine japonaise a contribué à faire du pays l'une des plus grandes puissances militaires de la première moitié du XXe siècle.

Il était bien sûr inévitable que la question de l'abdication prochaine du roi Akihito, prévue en 2019, soit abordée. Hosaka Yuji le fait dans : Le visage humain de l'empereur (121-125). Cet événement rappelle, bien qu'à distance, l'abdication du pape Benoît XVI le 28 février 2013, et fait prendre conscience au monde entier de la fragilité embarrassante, pour les Japonais, d'un souverain que, malgré les événements constitutionnels de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup dans l'Archipel n'ont jamais cessé de considérer comme divin. De plus, étant donné que le système actuel de l'empereur-symbole n'envisage pas un tel cas, la population japonaise a réagi avec une grande consternation à la décision de l'empereur (Tennō) d'abandonner essentiellement son rôle pour des problèmes personnels, comme si la nature humaine et divine de Tennō pouvait être séparée.

Enfin, si nous pensons à l'évolution du scénario politique de l'Extrême-Orient, il est très utile d'avoir abordé l'occupation japonaise (de 1910 à 1945) de la péninsule coréenne ; un épisode colonial qui a vu les Japonais commettre parfois de véritables crimes, notamment le phénomène des femmes dites de réconfort : de jeunes Coréennes contraintes de satisfaire les besoins sexuels de l'armée impériale. Une blessure, comme le raconte Antonio Fiori dans son article: Le détroit de Corée est toujours plus large (227-234), qui continue de peser sur les relations entre Tōkyō et la Corée du Sud, tandis qu'à l'opposé, l'enlèvement jamais élucidé de citoyens japonais par des agents de Pyongyang crée toujours des tensions. À cet égard, en Occident également, le cas de Yokota Megumi, qui a été enlevée par des agents infiltrés par la Corée du Nord, en novembre 1977, et n'est jamais rentrée chez elle, a fait la une des journaux. A ce sujet, le texte du journaliste Antonio Moscatello a été récemment publié : MEGUMI. Histoires d'enlèvements et d'espions de Corée du Nord (Naples, Rogiosi, 2017).

Le Japon ne fait pas de révolution, mais renaît !

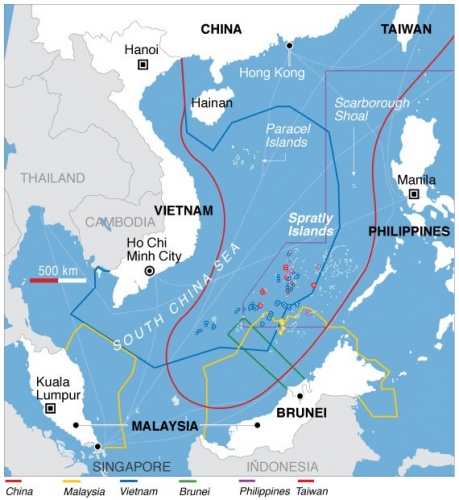

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

Le " Japon profond " dont on parle parfois n'est pas aussi connu qu'on le croit. Elle a été, et est encore, un noyau, essentiellement familier, au sommet duquel se dresse la figure du Souverain. L'américanisme de l'après-guerre a affaibli cette structure sociale exceptionnelle, exclusivement japonaise. Ce phénomène dissuasif de colonisation culturelle a été partiellement stoppé par la tragédie naturelle qui a frappé la région du Tōhoku le 11 mars 2011. Cet événement malheureux a cependant permis la renaissance du kizuna (絆, "lien"), recompactant toute une nation, alors hébétée par une aliénation de l'individu qui a atteint son apogée avec le phénomène des Hikikomori (引き篭り, littéralement: "ceux qui restent entre eux"), les jeunes qui s'enferment chez eux pendant des années, vivant une réalité faite uniquement d'Internet et de télévision, refusant tout contact direct avec les autres (à ce sujet, nous vous recommandons la série animée intelligente: Welcome to the N. H.K. [24 épisodes, 2006], réalisé par Yamamoto Yūsuke).

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

L'éditorial du Limes se termine par une sorte de provocation: "Parmi les survivances des anciennes gloires, le bushidō ne semble pas briller. Pour la tristesse, nous l'imaginons, des esprits samouraïs" (29); presque comme si nous voulions nous moquer de manière incompréhensible de l'héritage politique et moral du grand Mishima Yukio, encourageant ainsi ce "Japon perdant", auquel nous avons consacré il y a quelques années un volume spécialisé agile (voir Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Nous ne pouvons certainement pas nous réjouir de cette position, car elle révèle précisément cette méconnaissance déjà stigmatisée du " Japon profond ".

Il est nécessaire de réaliser que ce que certains dirigeants conservateurs de l'Archipel, comme Ozawa Ichirō, voulaient et veulent encore aujourd'hui, c'est un retour à un "Japon normal" (22). En effet, un message, pas trop voilé, que l'on peut voir courir sous la surface de cette publication, est que le "révisionnisme historique" au Japon a des racines vigoureuses et que l'Occident atlantiste, qui est un point de référence pour un magazine comme Limes, ne le voit pas d'un bon œil. Encore une fois, bien que nous soyons loin de ces positions, nous ne pouvons pas nier l'exactitude des données ; il suffit de rappeler une figure telle que l'homme politique et écrivain Ishihara Shintarō, qui était aussi un ami de Mishima, qui a toujours soutenu que le Massacre ou le Viol de Nankin, perpétré pendant les six semaines qui ont suivi l'occupation de la ville par les troupes japonaises en décembre 1937, n'était que le résultat de la propagande du gouvernement de Pékin.

L'éditorial confirme également que quelque chose est en train de renaître au Soleil Levant, qui fera peut-être reculer les mains de l'histoire: "D'où le caractère unique de la nation japonaise, qui change tout en restant elle-même. Capable de voir sans être vu. Offrir au "barbare" le visage commode (tatemae), pour lui-même garder la pensée intime, authentique (hon'ne). Garder l'harmonie (wa), le bien suprême" (8). Ceci dit, pour rappeler combien le lexique est aussi un élément géopolitique, nous pensons que le titre même de ce livre est conceptuellement incorrect, étant donné qu'associer ce pays au mot "révolution" est mystifiant, puisqu'il l'a toujours abhorré, voir la Restauration (ou Renouveau) Meiji de 1868. D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du Japon au siècle dernier, l'Italien Fosco Maraini, ne pensait pas différemment de nous: "Le cas japonais est extraordinairement intéressant en ce qu'il offre un exemple classique d'imperméabilité obstinée aux interprétations marxistes, de transparence lumineuse aux interprétations wébériennes" (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milan, Corbaccio, 2000, p. 13).

* Merci à la collègue orientaliste Annarita Mavelli pour ses suggestions et sa révision du texte.

@barbadilloit

Riccardo Rosati

16:01 Publié dans Géopolitique, Géopolitique, Histoire, Histoire, Revue, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques, revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°445 du Bulletin célinien

Sommaire :

Entretien avec Henri Godard

Céline vu par un journaliste nazi [1943]

François Gibault nous écrit

Céline parmi les maudits

Du voyage au bout de l’Enfer de Dante au Voyage au bout de la nuit de Céline

Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.

Il est toujours divertissant de voir des intellectuels qui furent partisans d’un ordre totalitaire (communiste, puis maoïste) s’ériger en contempteurs des turpitudes idéologiques de Céline. La virulence de ces anciens commissaires politiques, jadis animateurs d’un “Front Culturel Révolutionnaire”, ne le cédait en rien à celle du pamphlétaire. Ainsi de Jean Narboni (1937), ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à la pire époque de leur histoire. Il signe un petit livre, La grande illusion de Céline, s’apparentant davantage au libelle qu’à l’essai¹. Il y aurait pourtant des choses intéressantes à écrire sur la relation ambivalente de Renoir à Céline. Lequel avait détesté, comme on sait, le chef-d’œuvre de celui qui était son exact contemporain. Le film sortit sur les écrans la même année que Bagatelles où il fut étrillé pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le cinéma. Cela n’empêcha nullement Renoir de clamer son admiration à Céline. Pas seulement pour ses deux premiers romans mais aussi, plus tard, pour D’un château l’autre qualifié d’« épopée prodigieuse »². Il voulut même adapter Voyage au cinéma avant d’en être dissuadé par le producteur Pierre Braunberger.

Narboni pratique le billard à trois bandes : pour mieux accabler Céline, il épingle Armand Bernardini, et surtout George Montandon qui eut les mêmes phobies racialistes mais à un degré plus avancé. Le témoignage du fils (alors adolescent) du metteur en scène dépeignant, début 1938, un Céline menaçant Renoir du peloton d’exécution quand les Allemands seront là, se veut accablant. Vraisemblable alors qu’il voulait précisément empêcher un conflit jugé fratricide ? Testis unus, testis nullus… On n’ose pour autant qualifier ce témoignage de douteux. …Douteux ? C’est l’adjectif qu’utilise, par antiphrase, l’auteur pour caractériser le patronyme de Lucette Almansor, s’étonnant que Céline « ne semble pas s’en être avisé ni inquiété » (!). S’il connaissait mieux son sujet, il n’aurait pas subodoré « un lointain ancêtre arabe » et saurait que le bisaïeul de Lucette, Émile Almansor (1828-1897), enfant trouvé par la portière de l’hospice de Mortagne-au-Perche, fut ainsi dénommé par l’adjoint au maire, sans doute inspiré par ses lectures ou une page du dictionnaire³. Nulle origine arabe donc. Celle-ci ne préoccupait d’ailleurs nullement son époux : il pensait benoîtement qu’elle expliquait le goût de sa femme pour les danses orientales et espagnoles. Mais peut-on reprocher à Narboni de ne pas s’être sérieusement documenté, lui qui ne reconnaît même pas Lucette sur une photo où Céline « parle avec une femme au turban » ? Sur le parcours sinueux de Renoir, il y aurait eu bien des choses à rappeler. Après avoir été proche des anarchistes du groupe Octobre et de la bande à Prévert, il fut compagnon de route du PCF sous le Front populaire avant d’aller tourner un film dans l’Italie fasciste à la veille de la guerre, puis de faire, vainement, des offres de service à Vichy. Déçu, il s’exila, comme on sait, en Amérique où son admiration pour Céline demeura intacte4. « Je l’aime parce qu’il est passionné », disait-il.

• Jean NARBONI, La grande illusion de Céline, Éd. Capricci, 2021, 140 p. (17 €)

14:10 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du n°444 du Bulletin célinien

Sommaire :

Céline à Rennes, en 1923

Céline à Rennes, en 1923

De Rosembly à Thibaudat

Chronologie 1944

L’Église vue par Thibaudat

Schopenhauer, la musique et Céline

Pierre-Marie Miroux nous écrit.

Calendrier Editorial

Plusieurs éditeurs avaient sollicité les ayants droit de Céline afin d’éditer ses manuscrits inédits. Comme c’était prévisible, c’est l’éditeur « historique » de l’écrivain qui publiera ce corpus. Si le contrat n’a pas encore été signé, un calendrier éditorial se précise.

Le mois passé, François Gibault et Véronique Chovin ont rencontré Antoine Gallimard pour esquisser les étapes de publication des différents textes. Celui-ci a souligné qu’ils sont tous les trois animés par « le même souci de restituer ces textes de manière intégrale. »¹ Et de rappeler qu’il avait signé avec Lucette un accord lui donnant un droit d’option pour les éventuels inédits à venir. Pour l’édition, il n’y aura pas de travail d’équipe à proprement parler mais, vu le temps à rattraper, d’une attribution lot par lot aux célinistes compétents. Le professeur Henri Godard concentrera son travail sur Casse-pipe dont il a déjà assuré l’édition (partielle) pour la Pléiade. Il s’agit donc de numériser sans délai les manuscrits mis en sécurité dans une banque. Seuls quelques céliniens privilégiés, comme Émile Brami et David Alliot, ont eu jusqu’à présent la chance de les voir. Dans un premier temps, deux ouvrages vont être publiés : le manuscrit intitulé « Guerre », vraisemblablement écrit après Voyage au bout de la nuit, et la version considérablement augmentée de Casse-pipe, soit plus de 400 feuillets inédits qui viendront compléter ceux déjà publiés en 1949². Ces deux manuscrits devraient voir le jour dans la collection “Blanche” à l’automne prochain. Ultérieurement une nouvelle édition du troisième volume de la Pléiade (qui comprend Casse-pipe et Guignol’s band) sera édité. Le directeur de cette collection, Hugues Pradier, assistait d’ailleurs à cette réunion. Quant aux autres manuscrits, Antoine Gallimard assure que tout le travail éditorial sera mené de telle sorte qu’il aboutisse avant 2031, échéance à laquelle l’œuvre de Céline tombera dans le domaine public. Dans dix ans exactement. Nul doute qu’il faudra moins de temps à Henri Godard (1937) pour achever ce travail. Alors qu’il avait annoncé avoir définitivement mis un terme à ses travaux sur Céline³, il est donc appelé à se remettre au travail. Tout se présente au mieux et il s’est naturellement déclaré ravi de cette réapparition de manuscrits. Tout en marquant son étonnement de l’avoir appris par la presse. Sans doute estime-t-il à juste titre que les ayants droit eussent pu songer que cette découverte le concernait au premier chef. Il s’agit maintenant d’établir un planning et de répartir le travail. Sans doute ne faudra-t-il pas compter sur les transcriptions effectuées par le receleur dont les éditeurs peuvent, par ailleurs, très bien se passer.

13:52 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, revue, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution des numéros 441, 442 & 443 du Bulletin célinien

Sommaire du n°443 :

Céline en librairie

– La piste Rosembly

– Histoire d’une restitution

– Inventaire des manuscrits retrouvés

– Quand Libé s’invitait à Meudon

– Du braoum à la SEC

Manuscrits retrouvés