Acheter Tous les Hommes du Roi sur Amazon.

«Sous les yeux au regard aigu, les mâchoires pétrissaient une chique d’un mouvement lent, méticuleux, implacable comme l’évolution historique. Le Temps n’est rien pour un cochon et pour l’Histoire.»

Robert Penn Warren, Tous les Hommes du Roi.

«La vérité est une chose terrible. On commence par y poser le bout du pied, sans rien éprouver. Quelques pas de plus, et on s’aperçoit qu’elle vous entraîne comme le ressac, vous aspire comme un remous. D’abord, la vérité vous attire à elle d’un mouvement si lent, si régulier, si mesuré, qu’on s’en rend à peine compte; et puis le mouvement s’accélère, et puis c’est le tourbillon vertigineux, le plongeon dans la nuit. Car la vérité a ses ténèbres. On assure qu’il est terrible d’être saisi par la grâce divine.»

Ibid.Je remets en une la note que j'ai consacrée en 2010 aux Fous du roi ou plutôt, à Tous les Hommes du Roi, titre plus fidèle à l'original sous lequel ce roman génial vient de paraître chez Monsieur Toussaint Louverture. Cette parution, tout autre chose que la photocopie de mauvaise qualité de l'édition originale que Les Belles Lettres ont donnée dans la collection fourre-tout de Jean-Claude Zilberstein, constituera à coup sûr l'un des seuls, sans doute le seul, des événements médiatiquement gonflés, voire fabriqués de toutes pièces, de cette rentrée dite littéraire, et qui l'est à peu près autant que toutes celles qui l'ont précédée et qui le sera autant que toutes celles qui la suivront.

Je suis aussi vraiment ravi que mon sombre constat sur l'édition et (que dire de) la réception, en France, des romans de Robert Penn Warren, soit en partie atténué (1) par ce geste éditorial d'importance, même s'il faut encore hélas constater que Robert Penn Warren, et cela probablement pour de longues années encore, n'est absolument pas connu en France comme il le mériterait. Pour que le lecteur ne soit pas trop désorienté, j'ai systématique remplacé dans mon article l'ancien titre du roman par le nouveau. Note(1) Signalons la toute récente réédition de La grande forêt traduite par Jean-Gérard Chauffeteau et préfacée par Laurent Mauvignier chez Point. La préface n'a aucun intérêt et le texte est truffé de fautes.Nul besoin de lire la très belle préface (devenue, depuis, postface) de Michel Mohrt, intitulée Robert Penn Warren et le mythe du hors-la-loi, dans l'édition épuisée depuis plusieurs années que donna Le Livre de poche (1), pour nous convaincre que Tous les Hommes du Roi constitue un authentique chef-d'œuvre littéraire, d'une ampleur que l'on doit comparer aux romans les plus puissants de William Faulkner, duquel le romancier n'a pas manqué d'être rapproché, et qu'il admirait, du reste.

Grand œuvre s'il en est par son ambition à connaître la réalité dans ses plus infimes détails comme dans sa magnifique ampleur historique, Tous les Hommes du Roi pourrait bien être un de ces romans faustiens comme le sont La mort de Virgile, Absalon, Absalon !, 2666, Moby Dick, Au-dessous du volcan ou encore Nostromo.

Roman total, selon l'expression consacrée qui est ici de mise, Tous les Hommes du Roi peut être considéré comme une quête de la connaissance, que l'homme est chargé de poursuivre de toutes ses forces. Illustrant par son propre exemple sa thématique, le roman de Penn Warren se conclura-t-il par quelque avancée sur le chemin de cette connaissance ? Leçon ambiguë, nous le verrons. Pour le moment, la voie tortueuse est tracée, implacablement : «Le but de l’homme est la connaissance, mais il est une chose qu’il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir si la connaissance le sauvera ou le tuera. Il mourra, bien sûr, mais il ne sait pas s'il meurt à cause de la connaissance qu’il acquiert, ou à cause de celle qui lui manque et qui le sauverait s’il la possédait. La griffe glacée est plantée dans votre estomac, mais vous ouvrez l’enveloppe, vous devez ouvrir l’enveloppe, puisque le but de l’homme est la connaissance» (p. 43).

Qu'est-ce que la connaissance selon Robert Penn Warren ? «C'est la vie, tout simplement, ou plutôt, la vie n'est tout entière qu'un Mouvement en direction de la Connaissance» (cf. p. 248, je respecte la graphie de l'auteur). L'impression, naïve, d'être embarqués lorsque commence la lecture de ce roman prodigieux n'est donc pas simplement un argument de vente. Mouvement, en effet, longue dérive, comme si l'auteur lui-même semblait perdre de vue, durant des pages voire des chapitres tout entiers de son roman, l'amer qu'il a fixé, se jurant qu'il l'atteindra quoi qu'il arrive. Un grand roman nous échappe. Tout autant, il échappe à son propre auteur, qui s'avance lui aussi réellement sur le chemin de la connaissance, dont son livre est chargé de fixer la perpétuelle fuite. Le livre fixant la révélation de la connaissance est par essence impossible : ou alors, sa dernière ligne lue, nous serions condamnés à devoir mourir.Robert Penn Warren ajoute, à cette métaphore du mouvement, ces phrases évoquant l'histoire et admettant implicitement que sa fin coïncidera avec la fin de l'homme, filant ainsi la métaphore de la connaissance : «la Vie est un feu qui brûle un morceau de ficelle, à moins que ce ne soit la mèche d’un baril de poudre que nous nommons Dieu ? – Et cette ficelle représente ce que nous ne connaissons pas, notre Ignorance; le filet de cendres qu’elle laisse s’il ne souffle pas de rafale, et qui permet de suivre la forme de la ficelle, c’est l’Histoire, la Connaissance de l’Homme, mais elle est dépourvue de vie, et, quand le feu aura consumé toute la ficelle, alors la Connaissance de l’Homme sera égale à la Connaissance de Dieu, et il n’y aura plus de feu, c’est-à-dire de vie» (p. 249).  Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un William H. Gass ou d'un Robert Penn Warren, de pareilles considérations sur l'histoire, plutôt que de se borner à de petites mises en scène romanesques pas franchement dépourvues d'arrière-pensées, comme nous pouvons le constater avec Haenel et Binet.

Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un William H. Gass ou d'un Robert Penn Warren, de pareilles considérations sur l'histoire, plutôt que de se borner à de petites mises en scène romanesques pas franchement dépourvues d'arrière-pensées, comme nous pouvons le constater avec Haenel et Binet.

Mais il est vrai que Laurent Binet et Yannick Haenel n'ont probablement jamais entendu parler de Robert Penn Warren car, de honte, la plume leur fût tombée des mains. Ne rêvons pas. N'accordons point, à ces deux vendeurs de livres, des angoisses morales dont la simple lecture de leur plus récent ouvrage suffit à dissiper l'inconcevable existence.

Jack Burden, narrateur et héros de cette magnifique histoire que nous conte le grand Penn Warren, est l'étrange ordonnateur, frère lointain du narrateur du génial Maître de Ballantrae de Stevenson, des éléments éparpillés de sa vie et de celle de celui que l'auteur se contente le plus souvent d'appeler le patron, Willie Stark, dont la carrière qui à bon droit peut être considérée comme foudroyante, est typiquement nord-américaine en ce sens que son enseignement est celui d'une parabole biblique : l'homme n'est rien, quelle que soit la puissance que lui confèrent sa volonté et son intelligence et ce rien, il ferait bien de toujours le garder à l'esprit car la ruine, comme un lion cherchant qui dévorer, le guette. Comme tout grand roman aussi, celui de Penn Warren longe sans cesse une faille qui menace de l'engloutir, comme le néant menace à tout instant d'engloutir la vie. Ainsi un grand roman est-il celui qui de la vie donne son image la plus juste et poignante : la fragilité.

Tous les Hommes du Roi, s'ils n'étaient que la relation de la grandeur et décadence d'un homme politique qui, après tout, est semblable à bien d'autres de ces traînées de bolide fendant la nuit, n'auraient que bien peu de différences avec une de ces très longues sagas dont la littérature nord-américaine a été (et est encore) friande. Le roman de Robert Pen Warren est majestueux parce qu'il mine cette inlassable exigence de tout connaître : c'est en effet le triste sort de l'homme moderne que d'être creux, donc incapable de faire preuve d'une volonté très tenace. Inconstance de l'homme, son extraordinaire fragilité. Grandeur et misère de l'écriture qui prend la fragilité de l'homme, au sens où les péchés sont repris par Celui qui sauve.

Littéralement, tous les personnages ou presque que nous décrit le romancier, exception faite de ceux de magnifiques femmes, qui dans ce roman jamais ne cèdent un pouce de terrain, sont des hommes sans qualité et pourraient faire leur cette amère constatation de Jack Burden, qui nous donne un premier exemple des longues périodes de Penn Warren : «Ce n’est pas possible, ils ne sont pas vivants, pensai-je en traversant le hall, «pas vivants du tout»… Mais je savais qu’ils l’étaient. Voilà, on arrive dans un endroit inconnu, une ville comme Mason City, on prend des êtres pour des illusions, mais ils sont vivants; vous savez qu’ils ont été enfants, qu’ils ont pataugé dans les rivières, et qu’un peu plus grands ils sortaient s’accouder à la clôture pour contempler la campagne et le ciel au soleil couchant, et ils ne comprenaient pas leurs propres sentiments, se demandant s’ils étaient heureux ou tristes. Puis, devenus adultes, ils couchaient avec leur femme, chatouillaient leurs bébés pour les faire rire, s’en allaient travailler le matin, tout cela sans savoir ce qu’ils voulaient, ce qui ne les empêchait pas d’agir en connaissance de cause et de chercher à bien faire, en tout cas ils fournissaient toujours de bonnes raisons pour expliquer leurs actes; et, devenus vieux, ils perdaient tous motifs d’agir et s’installaient sur le banc du bourrelier et critiquaient les motifs d’autrui, mais ils en avaient oublié le sens» (pp. 113-4).

Plus loin, c'est l'homme lui-même qui incarne le plus grossièrement le perpétuel débordement d'énergie ainsi qu'une volonté extrême appliquée à des fins de conquête politique, Willie Stark, qui est décrit comme un pantin : «Il montait sur l’estrade avec une expression purifiée, élevée, sereine comme un homme qui relève d’une grande maladie; il me faisait penser à un somnambule. Il n’était certainement pas encore guéri de la maladie qui le tenait : l’anémie politique galopante. Il ne pouvait comprendre ce qui clochait, semblable à un type enrhumé qui croit sentir un changement dans la température et se demande pourquoi il est le seul à frissonner» (p. 134). Penn Warren ne prend même pas la peine de définir ce qu'il entend par cette anémie politique galopante qui paraît avoir gagné le continent nord-américain tout entier. Pourtant, le gouverneur Stark n'en finit pas de se dépenser, et son fidèle lieutenant, Jack Burden, de se dépenser à son service. Anémie ? Somnambulisme ?

Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Autre très long passage, magnifique, dont le lyrisme n'est point sans évoquer celui de certaines des plus belles pages de Nouvelle histoire de Mouchette et de Monsieur Ouine de Georges Bernanos : «Et le feu dans le brûle-tout baissait, et le vent frappait le côté nord de la maison, descendait des plaines du Dakota à des milliers de kilomètres de là après avoir traversé les vallées fluviales et les collines où autrefois se dressaient les pins qu’il faisait gémir, mais où à présent rien ne l’arrêtait. Les bois de la fenêtre, au nord, grinçaient sou le vent; la flamme de la lampe se courbait et frémissait dans les courants d’air, mais le gosse ne levait pas la tête. Il rongeait son crayon et arrondissait l’échine. Au bout d’un certain temps, il soufflait la lampe, se déshabillait et se couchait sans enlever son linge de jour. Les draps étaient froids et raides sur sa peau, et il restait étendu, frissonnant dans le noir. Le vent descendait des milliers de kilomètres pour tambouriner à la fenêtre et en faire trembler les bois, et le gosse sentait en lui quelque chose d’énorme qui grossissait, s’enroulait et se coagulait; et il retenait son souffle, le sang lui battait dans la tête à coups sourds comme si sa tête était une caverne aussi profonde que l’obscurité du dehors. Il ne trouvait pas de mot pour décrire ce qu’il portait en lui. Peut-être n’existe-t-il pas de mots !...» (p. 71).

En effet, peut-être n'existe-t-il point de mots pour conjurer les puissances du temps. L'impuissance du langage, fragilité essentielle des hommes, est d'ailleurs une des dimensions centrales de ce roman qui est pourtant d'un très beau volume (3) et qui jamais ne paraît douter de son effarante capacité à tout dire, tout capturer dans ses rets : «Car les noms ne signifient rien, et tous les mots habituels ne signifient rien, et tout se réduit à un afflux de sang au cœur, à la crispation du système nerveux, telle la contraction expérimentale d’une patte de grenouille morte que traverse le courant électrique» (p. 504).

Que reste-t-il, alors, à faire, si ce n'est convoquer le néant pour s'endormir d'un sommeil bien ivre, sur la grève ? Le somnambulisme, le sommeil (4), l'inaction, l'ennui devant le long passage du temps (5), la mort enfin, autant de déclinaisons d'une même réalité que nous pourrions nommer, après Emmanuel Levinas, l'il y a : «Il lui arrivait [à Jack Burden] de rentrer chez lui, le soir, en sachant qu’il serait incapable de travailler, et il se couchait aussitôt. Il dormait douze heures, quatorze heures, quinze heures. Tout en dormant, il se sentait descendre de plus en plus profondément dans le sommeil, comme un plongeur cherchant au fond des ténèbres océanes quelque chose qui pourrait s’y trouver et y scintillerait si la lumière pouvait atteindre cette profondeur; mais il n’y a pas de lumière ! Le matin, il demeurait au lit, sans aucun désir, sans appétit même, tendant l’oreille aux bruits sourds du monde, qui se glissaient furtivement et s’infiltraient dans la chambre sous la porte, à travers les vitres, par les fentes du mur, à travers les pores mêmes du bois et du plâtre» (309).

Est-ce tout ? Bien sûr que non, car même le roman le plus résolument pessimiste fait triompher cette évidence : il n'existe que parce que celui qui l'a écrit s'est dressé contre l'universel engloutissement des paroles et des gestes. N'oublions pas, aussi, que la vie est cheminement vers la connaissance. Comme l'écriture.

À dire vrai, l'extraordinaire roman de Penn Warren qui, comme tous les grands romans, pourrait offrir, aux yeux d'un critique pressé, bien des passages qu'un de nos écrivants eût résumés en quelques mots, bien des descriptions d'une profonde acédie de l'âme et, pour le dire simplement, bien des longueurs, est en fait animé par une énergie profonde, comme si des flots de lave tourbillonnante constituaient, en réalité, le sous-sol d'une terre en apparence seulement parfaitement paisible.

D'abord, Robert Penn Warren affirme, par la bouche de son démiurge Willie Stark, que l'homme peut accomplir le Bien, même si, pour y parvenir, les voies qu'il doit emprunter sont pour le moins torves : «Il [le patron] avait dit que le bien devait forcément être issu du mal, puisqu’il n’existait rien d’autre dont on pût le faire naître» (p. 423). Jack Burden lui-même n'en finira pas de s'interroger sur la pertinence de cette étrange morale, quitte à l'illustrer lui-même par ses propres actions.

Ensuite, il serait faux de croire que l'homme des foules, l'homme sans qualité, celui dont les «femmes ont perdu leurs dents et leurs formes, [qui] ne peuvent plus supporter l’alcool, [qui] ne croient plus en Dieu» (p. 135), bref, l'homme contemporain, notre frère jumeau, agit, si tant est qu'il agisse réellement, dans le vide. Bien au contraire, le geste le plus infime a des conséquences incalculables et surprenantes. Raison de plus, nous nous en serions doutés, pour ne strictement rien faire !

«Cass Mastern, écrit ainsi Robert Penn Warren, ne vécut pas longtemps mais il eut le temps de concevoir que le monde est d’une seule pièce. Il découvrit qu’on pouvait le comparer à une gigantesque toile d’araignée; dès qu’on l’effleure en un point quelconque, les vibrations se propagent comme des ondes jusqu’aux points les plus éloignés; l’araignée assoupie se réveille au choc de l’onde, et s’élance; elle ligote de ses fils l’intrus qui a touché sa toile et lui injecte le venin noir qui le paralysera. Peu importe si vous avez frôlé la toile intentionnellement ou par accident, si c’est d’un pied joyeux ou d’une main effrontée que vous l’avez touchée légèrement : ce qui doit arriver arrive toujours. L’araignée velue est là, avec ses crochets instillants, ses grands yeux à facettes qui étincellent comme des miroirs au soleil, ou comme l’œil de Dieu» (p. 308).

Il n'y a pas que Cass Mastern qui se retrouvera comme pris au piège d'une toile d'araignée. Chacun des principaux personnages dépeints par Penn Warren, au premier rang desquels le narrateur, Jack Burden, a le sentiment qu'il ne peut rien faire contre la puissance mystérieuse qui mène nos destinées : «Le juge Irwin avait tué Mortimer L. Littlepaugh. Et Mortimer, en fin de compte, avait tué le juge. Mais était-ce bien Mortimer ? Peut-être était-ce moi le coupable ! C’est un point de vue. Je retournais cette pensée dans ma tête et faisais des conjectures sur ma responsabilité. Il serait très possible d’affirmer que je n’en avais aucune, pas plus que Mortimer. Mortimer avait tué le juge parce que le juge était responsable de la mort de Mortimer, et le juge était mort pour m’avoir donné la vie, et, à considérer les choses sous ce jour, l’on pourrait dire que Mortimer et moi étions simplement les instruments conjugués de l’inéluctable et tardif suicide du juge Irwin. Donner la vie ou la mort peut en effet être crime passible de la peine capitale, et la mort est toujours imputable au criminel même, et tout homme est un suicidé. Si un homme savait conduire sa vie, il ne mourrait jamais» (p. 573). Réversibilité des mérites mais aussi, bien sûr, des actions mauvaises. Nul n'est une île, nous répète inlassablement Penn Warren.

Il ne mourrait jamais, cet homme unique et monstrueux qui saurait conduire sa vie. Devenu pleinement maître de ses faits et gestes et de leurs conséquences innombrables, il parviendrait à cette connaissance supérieure qui est la marque des démons et de Dieu plutôt que des grands hommes. Ceux-ci ne sont, à leur tour, que des pantins aux gestes prévisibles dont pourtant nul, en ce monde, ne saurait prétendre pouvoir démêler l'écheveau des intentions et des actes (6), quand bien même, nous l'avons vu, nous pourrions affirmer que du Bien le Bien découle, et du Mal, le Mal (7), ce qui est faux puisque l'homme, quoi qu'il fasse, est boue et pestilence et retourne à la boue et à la pestilence (8).

Atroce ironie que celle de Robert Penn Warren : nous nous agitons comme des marionnettes sur le théâtre d'une Histoire qui, au mieux, consentira à porter quelque instant nos actes et nos paroles ou donnera à celui qui se pique de passion historique l'impression qu'il parvient à reconstituer, pièce après pièce, le puzzle infini (9). Est-ce donc cela, marcher vers cette connaissance que le romancier majuscule, hurler de rire et de désespoir devant les tragiques pièges d'un temps qui n'a que faire de nous ?

Quel espoir reste-t-il, alors, pour les hommes de ce monde cassé ? Parler d'espoir, au sujet des Tous les Hommes du Roi n'est-il pas, même, un contresens ? Non. Minuscule assurément est cet espoir, mais il demeure bien réel, peut-être parce qu'il provient de la puissance même qui condamne les hommes à une insignifiance prétentieuse et outrée, le temps qui, parfois, fort rarement, devient épiphanie véritable : «C’était comme si le temps enduisait de son onguent rafraîchissant la pustule maligne et le prurit de l’âme» (p. 658).

D'où la volonté, absolument poignante, que manifeste le narrateur, Jack Burden pour retrouver la saveur des jours perdus, afin que ceux-ci n'oblitèrent pas les jours à venir : «J’essayai de démontrer que, si le passé et sa substance deviennent un fardeau inacceptable, il ne reste plus pour l’avenir que désespérance, car l’un dépend de l’autre, et, dès qu’on peut accueillir le passé, l’avenir s’illumine aussitôt d’un rayon d’espoir, car c’est uniquement avec le passé qu’on peut forger l’avenir» (p. 701).

Cette volonté porte mal son nom puisqu'il ne s'agit, en fin de compte, que des effets, bien souvent douloureux, de cette curieuse complexion des hommes qui les pousse à vouloir, coûte que coûte, retrouver une innocence et une pureté perdues (que symbolise la belle figure d'Adam Stanton, voir note 10), moins que celles-ci même, leurs seules images qui, à mesure que nous approchons de la mort, n'en finissent pas de nous hanter : «Nous gardons très peu de véritables images du genre de celle dont je parle : celles qui deviennent de plus en plus vivantes, comme si les années qui s’écoulent n’estompaient pas leur réalité, mais découvraient au contraire, petit à petit, tels des voiles tombant un à un, des significations cachées, invisibles, au premier abord. Le dernier voile ne tombera probablement jamais, car nous ne disposons pas d’un nombre suffisant d’années, mais la netteté de l’image augmente et aussi notre certitude que la clarté a un sens, ou est la légende de ce sens, et, sans l’image, la vie ne serait plus rien qu’un vieux rouleau de film jeté dans un tiroir parmi les lettres restées sans réponse» (pp. 201-2).

Cette quête éperdue est signe de renaissance, jamais mieux matérialisée, depuis la nuit des temps, que par le voyage ou plutôt l'errance vers l'Ouest (11), qui constituent un des plus somptueux chapitres du roman de Penn Warren : «Les yeux éblouis, j’abaissai donc le pare-soleil et appuyai sur le champignon; je continuai vers l’ouest. Car l’Ouest est la région où nous projetons tous d’aller un jour. C’est là où l’on va quand la terre ne rend plus et lorsque les pins de Virginie gagnent du terrain. C’est là où l’on va quand arrive la lettre disant : Sauve-toi, tout est découvert. C’est là où l’on va, lorsque abaissant son regard sur la lame entre ses mains on y voit du sang; lorsqu’on vous déclare que vous n’êtes qu’une goutte d’eau dans l’océan. C’est là où l’on va quand on vous raconte qu’il y a «bien sûr de l’or là-bas dans c’te montagne». C’est là où l’on va pour s’élever au rythme du pays. C’est là où l’on va pour y finir ses jours. Ou bien est-ce tout bonnement là où l’on va» (p. 438).

Et encore, quelques pages plus loin : «Voilà pourquoi j’avais échoué sur le lit d’un hôtel de Long Beach, Californie, sur le dernier rivage, parmi les splendeurs de la nature. Car c’est là qu’on aborde après avoir traversé les océans, mangé du biscuit de mer, après avoir été emprisonné pendant quarante jours et quarante nuits dans une ratière ballottée par la tempête, après avoir sué dans la forêt vierge et entendu le cri sauvage, après avoir bâti des cabanes et des villes, jeté des ponts sur les rivières; après avoir dormi avec des femmes, semé des enfants à la volée, comme du blé noir dans le grand vent; après avoir composé des œuvres impérissables, prononcé des discours sublimes, trempé ses bras dans le sang, jusqu’aux coudes; après avoir grelotté de malaria dans les marais et dans le vent glacé qui balaye les hauts plateaux» (p. 502).

Penn Warren sait parfaitement que son personnage ne parviendra jamais à atteindre cet Ouest imaginaire, tout comme les cavaliers que Lord Dunsany lance à la conquête de la ville mythique qu'est Carcassonne ne parviennent jamais à fouler son sol, tout comme il n'existe aucune ultime jetée sur l'océan déchaîné.

Du moins a-t-il réussi le coup de force romanesque de parvenir à placer son héros principal devant un abandon qui est le gage ultime de la liberté humaine : s'en remettre à plus grand que soi, comme Jack Burden nous le confiera (12), humble et génial abandon qui en fin de compte, puisqu'il révèle notre véritable visage au moment où s'enchaînent la plus haute faiblesse à la plus grande force (13), ne fait que traduire religieusement un autre abandon, celui de l'artiste au courant des mots qui l'entraîne, espérons-le le plus loin de la sordide banalité d'un monde devenu plat, vers quelque ailleurs du langage inaccessible que poursuivent inlassablement les plus grands : «Un mois plus tard, dans les premiers jours d’avril, à l’époque où, très loin, hors de la ville, les lis d’eau feraient disparaître tous les bayous, toutes les lagunes, les criques, les marais, sous leur avalanche suffocante, vulgaire, épaisse et répandraient sur l’eau noire toutes les nuances de leur floraison qui vont du mauve élégiaque au pourpre lascif; où la première pousse vert pâle des vieux cyprès, tendre comme un rêve de jeune fille, se déciderait à rester feuillage et n’en démordrait pas; où des «mocassins» [serpents venimeux] gros comme le bras, couleur de boue, luisants de vase, émergeant des marais pour traverser la route, heurteraient votre roue avant d’un choc imperceptible en faisant entendre un kerwush suivi d’un léger tintement métallique en butant contre le pare-chocs; où les insectes, sortant en bouillonnant du marais, rempliraient jour et nuit l’espace de leur vrombissement de ventilateur électrique; où, dans la nuit, les hiboux retournant au marécage, chuinteraient et gémiraient comme l’amour, la mort, la damnation, à moins que l’un d’eux, emprisonné dans le faisceau de vos phares, ne pique sur votre radiateur pour s’y écraser dans une explosion de plumes, comme un traversin; où les champs abonderaient de cette herbe touffue, rugueuse ou lisse, gorgée de sève, dont le bétail se régale sans jamais engraisser, car elle pousse dans cette terre noire, et, même si ces racines pouvaient s’enfoncer Dieu sait jusqu’où, elles ne rencontreraient que ce sol noir et collant sans une pierre pour le calcifier; – eh bien, un mois plus tard, au début d’avril, quand toutes ces choses surviendraient par delà les faubourgs, la coque des vieilles masures, dans la rue où nous nous promenions, Anne Stanton et moi, éclaterait dès la nuit pour vomir toute cette vie blottie aujourd’hui dans les maisons» (pp. 395-6).

Notes

(1) Mohrt qui écrit : «C’est l’œuvre de Bernanos, peut-être, que m’évoquerait le plus celle de Penn Warren, par son ampleur lyrique et son souci métaphysique», in Robert Penn Warren, Les fous du Roi [1945] (traduit de l’anglais par Pierre Singer, Le Livre de Poche, 1968), p. 13. Toutes les pages entre parenthèses font référence à cette édition. Les citations placées en exergue se trouvent respectivement aux pages 169 et 557 de notre roman. Cette traduction a été reprise telle quelle par le volume des éditions Phébus, apparemment lui aussi épuisé.

(2) Il faut lire et relire l'admirable chapitre 7, qui mériterait une publication sous forme de nouvelle, qui évoque la longue, banale et somptueuse histoire d'amour entre Jack Burden et Anne Stanton.

(3) «Ce n’était à ses yeux que des mots, car il ne voyait le monde que comme un amalgame de faits, de bribes pareilles à un bric-à-brac maltraité, brisé, enseveli dans la poussière, abandonné dans un grenier» (p. 309). Et encore : «Car les noms ne signifient rien, et tous les mots habituels ne signifient rien, et tout se réduit à un afflux de sang au cœur, à la crispation du système nerveux, telle la contraction expérimentale d’une patte de grenouille morte que traverse le courant électrique» (p. 504).

(4) «Vous ne rêvez pas dans cette sorte de sommeil, mais vous êtes conscient à chaque minute que vous êtes endormi; comme si vous faisiez un long rêve de sommeil, et dans ce sommeil rêviez de sommeil aussi; et ainsi de suite jusqu’au cœur de votre sommeil, sommeil et rêve se succèdent en cercles concentriques» (p. 176).

(5) «C’est un endroit où on s’assied pour attendre le soir et l’artériosclérose. C’est un endroit que l’entrepreneur de pompes funèbres regarde avec confiance et qui lui fait penser qu’il ne mourra pas de faim tant que ce travail-là lui restera. Mais, si vous êtes assis sur le banc, en compagnie des vieux, par un après-midi de fin d’août, il vous semble que rien n’arrivera jamais, pas même votre propre enterrement, et le soleil tape et les ombres ne bougent pas dans la poussière brillante qui, si on la fixe assez longtemps, paraît remplie de scintillantes parcelles de quartz» (p. 106).

(6) «Il est nécessaire que je croie que Willie Stark était un grand homme. Ce qu’il advint de sa grandeur, là n’est pas la question. Peut-être s’était-elle répandue sur le sol comme se répand un liquide dont la bouteille se brise. Sa grandeur, peut-être l’a-t-il thésaurisée et offerte en holocauste, éclairant la nuit d’un intense flamboiement, tel un feu de joie, dont aujourd’hui il ne reste plus rien, hormis les ténèbres et le scintillement vacillant des cendres ardentes. Peut-être ne pouvait-il établir une distinction entre sa grandeur et la «non grandeur», et les avait-il si bien confondues que le mal s’était trouvé absorbé dans le mélange. Mais la grandeur, il l’avait. Je suis forcé de le croire» (pp. 688-9).

(7) Je cite longuement ce passage : «Ce qu’il en coûte pour écrire l’histoire, c’est le titre qu’on pourrait donner à cette théorie. Tout changement se paye. Il faut passer les faux-frais par profits et pertes. Peut-être le climat dans lequel se produisait le changement dans notre État était-il le seul dans lequel il pût s’épanouir, et, à coup sûr, la nécessité d’un changement se faisait sentir. On pourrait appeler ça : théorie de la neutralité morale de l’histoire. Une méthode, en tant que méthode, n’est ni moralement bonne, ni moralement mauvaise. Nous pouvons juger les résultats, non la méthode. L’individu moralement bon est susceptible de commettre une action qui est mauvaise. Il se peut qu’un homme doive vendre son âme pour acquérir le pouvoir de faire le bien. La théorie du coût de l’histoire, la théorie de la neutralité morale de l’histoire : tout ceci est une vue de l’histoire, à vol d’oiseau, observée du haut d’une cime glacée. Peut-être fallait-il un génie pour la concevoir. Pour la concevoir réellement. Peut-être, avant d’être à même de l’apercevoir, était-il impératif d’avoir été enchaîné sur cette cime altière, tandis que les busards nous percent le foie et les yeux. Peut-être fallait-il un génie pour la concevoir. Peut-être un héros seul pouvait-il agir sur ces données» (pp. 637-8).

(8) «Et il [le patron] avait dit : «L’homme est conçu dans le péché : il vient au monde dans la corruption et passe de la puanteur des langes à la pestilence du linceul. Il y a toujours quelque chose» (p. 311).

(9) «Rien ne se perd, rien n’est définitivement perdu. Il y a toujours l’indice, le chèque annulé, la marque du bâton de rouge à lèvres, l’empreinte du pied dans la cannaie, le préservatif dans le sentier du parc, les souliers de bébé teints en mordoré, la tare dans le torrent sanguin. Et tous les temps n’en sont qu’un seul, et tous ces morts du passé n’ont jamais vécu avant que nos définitions ne leur aient donné la vie, et leurs yeux, hors de l’ombre, nous implorent» (p. 371).

(10) «Pour dire les choses brutalement, répondis-je, c’est parce qu’il se nomme Adam Stanton, fils du gouverneur Stanton et petit-fils du juge Peyton Stanton, et arrière-petit-fils du général Morgan Stanton, et que toute sa vie il a été obsédé par l’idée d’une très lointaine époque où les affaires étaient gérée par des hommes aux sentiments nobles, des hommes de grande allure, portant culottes courtes et boucle d’argent, uniformes bleus ou redingotes, ou même des toques de daim ou de raton, selon les cas […] des hommes qui, assis autour d’une table, travaillaient avec désintéressement pour le bien public» (p. 401). Autre belle image, cette fois-ci à propos du visage d'Adam Stanton : «Jack Burden effleura Adam de son regard, comme un pêcheur effleure de sa mouche l’eau cascadante d’un ruisseau à truite qui dévale parmi les saules» (p. 417).

(11) «Si, dans l’imaginaire mythique, le voyage en Orient se confond souvent avec la quête des origines, aller à l’Ouest, c’est aller au-devant d’une solitude hyperbolique, courir le risque d’une perte définitive de ses repères : tout récit occidental est un récit d’exil», En haine de l'Occident. Quelques réflexions sur l'imaginaire anti-occidental, in Les Sens de l'Occident (études réunies par Jean-Paul Rosaye et Charles Coutel, Artois Presses Université, coll. Lettres et Civilisations étrangères, 2006), p. 58.

(12) «[…] j’avais atteint dans la recherche de mon problème, ce point où l’on n’a plus rien d’autre à faire qu’à s’en remettre au ciel. Il faut toujours en passer par là. On commence par tenter l’impossible, ensuite on implore le Ciel; toutes les prières y passent, après quoi l’on s’endort avec l’espérance que la Grâce divine vous enverra un rêve qui éclaircira tout» (p. 359).

(13) «On eût dit que [le visage du patron] se fût soudain figé dans sa décision, comme le visage d’un homme enseveli et mort dans la neige il y a des millénaires – pendant la période glaciaire peut-être – que le glacier charrie depuis des siècles, mètre par mètre, et qui tout à coup, dans sa pureté originelle et sa céleste innocence, réapparaît intact à travers l’ultime couche de glace» (p. 679).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Depuis, mon chemin, devenu plus littéraire que scientifique, se ponctue de poèmes et de romans, mais à cette époque, le Samkhya de l'Inde - une des productions les plus lumineuses des Indo-Européens - occupait l'essentiel de mon temps libre. J'avais donc adressé quelques questions par courrier au professeur. Ce dernier eut la courtoisie de me répondre. Ma gratitude à son égard - qui motive aujourd'hui cet hommage - est d'autant plus grande que son courrier eut un impact décisif sur la suite de mes recherches. Il faut dire qu'il apportait un débouché inattendu à un questionnement ancien et tenace, l'origine des trois couleurs traditionnelles - le blanc, le rouge et le noir - que l'on retrouve dans le Samkhya.

Depuis, mon chemin, devenu plus littéraire que scientifique, se ponctue de poèmes et de romans, mais à cette époque, le Samkhya de l'Inde - une des productions les plus lumineuses des Indo-Européens - occupait l'essentiel de mon temps libre. J'avais donc adressé quelques questions par courrier au professeur. Ce dernier eut la courtoisie de me répondre. Ma gratitude à son égard - qui motive aujourd'hui cet hommage - est d'autant plus grande que son courrier eut un impact décisif sur la suite de mes recherches. Il faut dire qu'il apportait un débouché inattendu à un questionnement ancien et tenace, l'origine des trois couleurs traditionnelles - le blanc, le rouge et le noir - que l'on retrouve dans le Samkhya.  Nous savons que Georges Dumézil a observé l'existence de "trois fonctions" dans la structure sociale, mais avait-il en tête cette réalité cosmique ? Je l'ignore. Ses écrits desservis par une plume allègre, lesquels ne font pas allusion clairement à ma cosmogonie hypernordique et très peu aux couleurs, allaient me renvoyer une nouvelle fois, à l'instar d'un élastique, au Samkhya de l'Inde !

Nous savons que Georges Dumézil a observé l'existence de "trois fonctions" dans la structure sociale, mais avait-il en tête cette réalité cosmique ? Je l'ignore. Ses écrits desservis par une plume allègre, lesquels ne font pas allusion clairement à ma cosmogonie hypernordique et très peu aux couleurs, allaient me renvoyer une nouvelle fois, à l'instar d'un élastique, au Samkhya de l'Inde !  En effet, le Samkhya est perçu comme un système dont la clé de résolution n'est autre que dans l'observation elle-même. J'ai été amené à penser que cette conception prévalait pour la première période, pré-sacerdotale, et qu'elle fut recouverte ensuite par une conception imposée par les castes dominantes contemporaines aux périodes plus tardives.

En effet, le Samkhya est perçu comme un système dont la clé de résolution n'est autre que dans l'observation elle-même. J'ai été amené à penser que cette conception prévalait pour la première période, pré-sacerdotale, et qu'elle fut recouverte ensuite par une conception imposée par les castes dominantes contemporaines aux périodes plus tardives. Par la suite, j'ai essayé d'élargir mon comparatisme à d'autres mythes et thèmes mythiques du corpus IE. Le thème du labyrinthe m'est apparu comme chargé d'une autre allégorie d'un monde "image de la vérité". L'inspiration y est elle aussi d'ordre cosmique : Thésée, vainqueur du Minotaure, peut symboliser le soleil dans sa quête ; Ariane, peut personnifier la déesse aurore.

Par la suite, j'ai essayé d'élargir mon comparatisme à d'autres mythes et thèmes mythiques du corpus IE. Le thème du labyrinthe m'est apparu comme chargé d'une autre allégorie d'un monde "image de la vérité". L'inspiration y est elle aussi d'ordre cosmique : Thésée, vainqueur du Minotaure, peut symboliser le soleil dans sa quête ; Ariane, peut personnifier la déesse aurore. Je sais en revanche qu'une communauté primitive - telle que celle que l'on peut observer dans certaines contrées reculées du monde - n'a pas de clergé et les chefferies, lorsqu'elles existent, sont tournantes. Ce ne sont pas des castes. Le clergé modifie toujours la religion primitive en privatisant l'accès au sacré à son avantage et cela pour une raison simple : il faut que le clergé justifie sa place, ses privilèges.

Je sais en revanche qu'une communauté primitive - telle que celle que l'on peut observer dans certaines contrées reculées du monde - n'a pas de clergé et les chefferies, lorsqu'elles existent, sont tournantes. Ce ne sont pas des castes. Le clergé modifie toujours la religion primitive en privatisant l'accès au sacré à son avantage et cela pour une raison simple : il faut que le clergé justifie sa place, ses privilèges.  La Weltanschauung des IE. affectionne le nord et c'est là l'essentiel. La cosmogonie d'une grande nuit cosmique suivie d'un jour est une des pièces qui manquaient au puzzle. Quant à la religion des IE, je n'ai cessé d'interroger les mythes dont la vision dynamique du Samkhya m'a paru donner une sorte de "décryptage".

La Weltanschauung des IE. affectionne le nord et c'est là l'essentiel. La cosmogonie d'une grande nuit cosmique suivie d'un jour est une des pièces qui manquaient au puzzle. Quant à la religion des IE, je n'ai cessé d'interroger les mythes dont la vision dynamique du Samkhya m'a paru donner une sorte de "décryptage".  Les discussions buissonnières échangées avec le troisième et ma lecture de sa "Religion Cosmique" ont projeté une lumière nouvelle dans le filigrane de ma recherche. Cette "vision du monde" qui s'est fait jour, je la résumerais en ces termes: "Le regard que pose les IE sur le monde est celui d'un système à résoudre dont la résolution n'est rien d'autre que dans l'observation elle-même. Le monde est perçu comme "image de la vérité". Le mundus indoeuropeanus est en effet construit pour correspondre aux formes questionneuses de l'individu. La trame sans couture que les cinq sens tissent avec le monde présuppose un rapport d'harmonie préétablie dont le Samkhya nous donne la clé. Mais le Samkhya est aussi et surtout une voie de libération. Entrer dans cette vision sans visée libératrice n'a pas de sens. Pour se faire, le "cogito" (le "je pense") des Modernes doit laisser place au "video" (le "je vois", j'observe) de l'homme traditionnel.

Les discussions buissonnières échangées avec le troisième et ma lecture de sa "Religion Cosmique" ont projeté une lumière nouvelle dans le filigrane de ma recherche. Cette "vision du monde" qui s'est fait jour, je la résumerais en ces termes: "Le regard que pose les IE sur le monde est celui d'un système à résoudre dont la résolution n'est rien d'autre que dans l'observation elle-même. Le monde est perçu comme "image de la vérité". Le mundus indoeuropeanus est en effet construit pour correspondre aux formes questionneuses de l'individu. La trame sans couture que les cinq sens tissent avec le monde présuppose un rapport d'harmonie préétablie dont le Samkhya nous donne la clé. Mais le Samkhya est aussi et surtout une voie de libération. Entrer dans cette vision sans visée libératrice n'a pas de sens. Pour se faire, le "cogito" (le "je pense") des Modernes doit laisser place au "video" (le "je vois", j'observe) de l'homme traditionnel. Il faut dire que mes recherches sur les Indo-Européens étaient arrivées "après la bataille", celle qui avait eu raison de l'Institut des Études Indo-Européennes. Et sans institut, sans bibliothèque spécialisée, il est difficile de dépasser le stade du tâtonnement.

Il faut dire que mes recherches sur les Indo-Européens étaient arrivées "après la bataille", celle qui avait eu raison de l'Institut des Études Indo-Européennes. Et sans institut, sans bibliothèque spécialisée, il est difficile de dépasser le stade du tâtonnement.

Mais ce fut encore raté, il venait de publier sur le poète britannique, un Barthelet, Le ciel de Cambridge Rupert Brooke, la mort et la poésie, qui n’avait obtenu qu’un succès d’estime et sans le rejeter, il ne voyait pas l’intérêt de publier maintenant du Brooke dont tout le monde se fichait.

Mais ce fut encore raté, il venait de publier sur le poète britannique, un Barthelet, Le ciel de Cambridge Rupert Brooke, la mort et la poésie, qui n’avait obtenu qu’un succès d’estime et sans le rejeter, il ne voyait pas l’intérêt de publier maintenant du Brooke dont tout le monde se fichait.

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

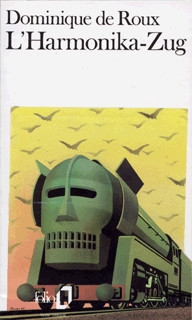

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française). Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ? Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité. « L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».  Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

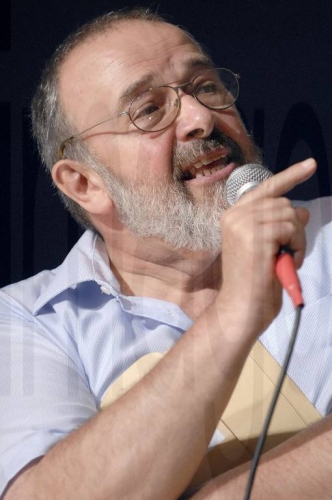

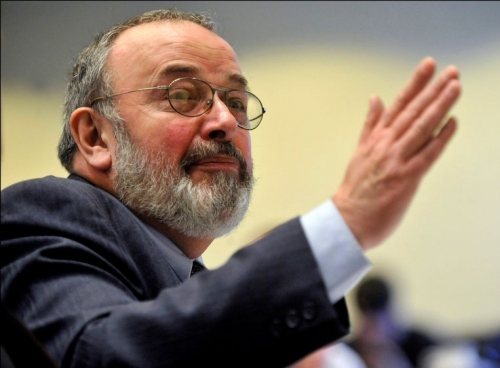

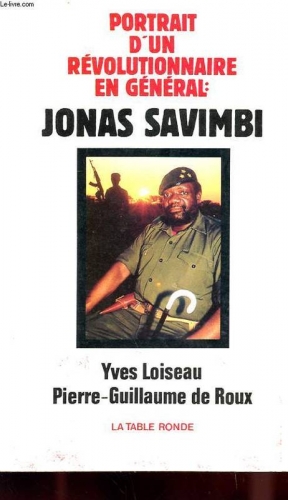

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

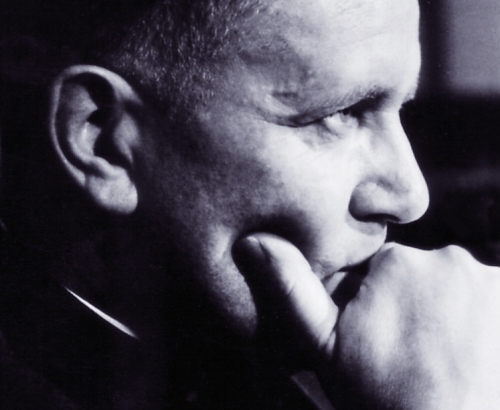

Il l’a payé cher : sa collaboratrice, une consoeur, me rappelait hier à quel point, pour avoir osé publier un auteur considéré comme maléfique, il fut agoni d’injures et même menacé de mort, jour après jour. L’envie, la méchanceté, la rage idéologique ont sapé cet homme d’une folle intégrité qui n’aimait que la littérature en tant qu’expérience spirituelle et initiatique. Toutes nos conversations tournaient autour de ce thème – qu’est-ce qu’éditer ? Comment résister aux étouffoirs spirituels de notre temps ? - qu’il défendait avec une ferveur de jeune homme, mais sans naïveté aucune, car lucide était l’homme que je pleure aujourd’hui.

Il l’a payé cher : sa collaboratrice, une consoeur, me rappelait hier à quel point, pour avoir osé publier un auteur considéré comme maléfique, il fut agoni d’injures et même menacé de mort, jour après jour. L’envie, la méchanceté, la rage idéologique ont sapé cet homme d’une folle intégrité qui n’aimait que la littérature en tant qu’expérience spirituelle et initiatique. Toutes nos conversations tournaient autour de ce thème – qu’est-ce qu’éditer ? Comment résister aux étouffoirs spirituels de notre temps ? - qu’il défendait avec une ferveur de jeune homme, mais sans naïveté aucune, car lucide était l’homme que je pleure aujourd’hui.

Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un

Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un  Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Réduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une « réduction phénoménologique », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.

Réduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une « réduction phénoménologique », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.  Le Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: « Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit ».

Le Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: « Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit ».  La force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: « On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours ».

La force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: « On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours ».  Cet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas « la folle du logis », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.

Cet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas « la folle du logis », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.

En comparaison avec ces heures sombres de la seconde guerre mondiale, notre courage à nous se limite à bien peu de choses : dire merde à l'idéologie qui nous demande de désigner des méchants et des gentils, dire merde à l'autocensure, désigner l'ennemi prioritaire intérieur et extérieur. Quant à transcrire le mouvement tellurique de l'imaginaire à la manière du sismographe intérieur, ce n'est pas du courage mais l'art de l'écriture.

En comparaison avec ces heures sombres de la seconde guerre mondiale, notre courage à nous se limite à bien peu de choses : dire merde à l'idéologie qui nous demande de désigner des méchants et des gentils, dire merde à l'autocensure, désigner l'ennemi prioritaire intérieur et extérieur. Quant à transcrire le mouvement tellurique de l'imaginaire à la manière du sismographe intérieur, ce n'est pas du courage mais l'art de l'écriture.

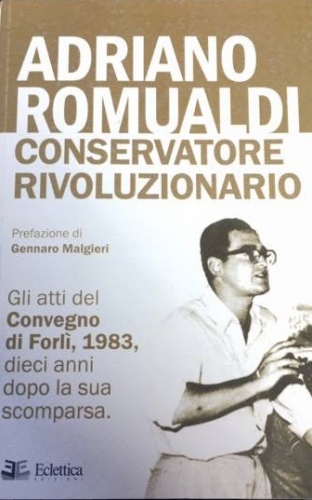

Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'imaginer ce qui aurait pu se passer si l’homme le plus prometteur et le plus valable dans la culture de droite (de droite seulement ?), engagée à l’époque dans la guerre culturelle en cours en Italie n'avaient pas été violemment fauché sur une autoroute en un mois d'août 1973. Mais il me paraît utile de penser aux aspects du travail de Romualdi qui ont été négligés au fil des années. Romualdi a laissé derrière lui un bon nombre d'intuitions, exprimées dans un langage encore jeune : elles peuvent aujourd'hui refleurir dans notre contexte. Pour Adriano, l'idée de l'Europe et la tentative d'élaborer un nouveau mythe pour le nationalisme européen représentent la voie pour sortir des impasses dans lesquelles les mouvements patriotiques (même les plus révolutionnaires) s'étaient enfermés suite aux épreuves des deux guerres mondiales.

Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'imaginer ce qui aurait pu se passer si l’homme le plus prometteur et le plus valable dans la culture de droite (de droite seulement ?), engagée à l’époque dans la guerre culturelle en cours en Italie n'avaient pas été violemment fauché sur une autoroute en un mois d'août 1973. Mais il me paraît utile de penser aux aspects du travail de Romualdi qui ont été négligés au fil des années. Romualdi a laissé derrière lui un bon nombre d'intuitions, exprimées dans un langage encore jeune : elles peuvent aujourd'hui refleurir dans notre contexte. Pour Adriano, l'idée de l'Europe et la tentative d'élaborer un nouveau mythe pour le nationalisme européen représentent la voie pour sortir des impasses dans lesquelles les mouvements patriotiques (même les plus révolutionnaires) s'étaient enfermés suite aux épreuves des deux guerres mondiales. Nous arrivons ici à un deuxième aspect fondamental de l'œuvre de Romualdi. Adriano comprend la nécessité stratégique de maîtriser le langage, les instruments, voire les conclusions des sciences occidentales modernes. En vivant avec Evola, il va acquérir un amour pour l'élément archaïque, pour ce qui, dans un passé lointain, a marqué la pureté d'une manière d'être encore incorruptible. Néanmoins, Romualdi réagit énergiquement au courant "guénonien" de la pensée traditionaliste : à cette approche d’antiquaire, et même un peu lunatique, qui, au nom de dogmes immuables, a conduit au mépris de tout ce qui avait changé dans l'histoire des dix derniers siècles, au mépris des grandes créations du génie moderne européen. Ainsi, alors que les "Guénoniens" se sont perdus dans la métaphysique arabe et ont alimenté d'interminables polémiques sur la "régularité initiatique" ou sur la "primauté du Brahmane", Adriano Romualdi veut donner une nouvelle définition au concept de Tradition.

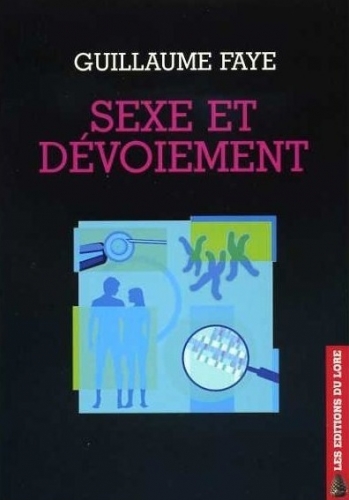

Nous arrivons ici à un deuxième aspect fondamental de l'œuvre de Romualdi. Adriano comprend la nécessité stratégique de maîtriser le langage, les instruments, voire les conclusions des sciences occidentales modernes. En vivant avec Evola, il va acquérir un amour pour l'élément archaïque, pour ce qui, dans un passé lointain, a marqué la pureté d'une manière d'être encore incorruptible. Néanmoins, Romualdi réagit énergiquement au courant "guénonien" de la pensée traditionaliste : à cette approche d’antiquaire, et même un peu lunatique, qui, au nom de dogmes immuables, a conduit au mépris de tout ce qui avait changé dans l'histoire des dix derniers siècles, au mépris des grandes créations du génie moderne européen. Ainsi, alors que les "Guénoniens" se sont perdus dans la métaphysique arabe et ont alimenté d'interminables polémiques sur la "régularité initiatique" ou sur la "primauté du Brahmane", Adriano Romualdi veut donner une nouvelle définition au concept de Tradition. Disons la vérité, lorsque la Nouvelle Droite française a commencé à valoriser les études de sociobiologie, l'éthologie de Lorenz et les recherches de psychologie les plus hétérodoxes, elle n'a fait que développer une impulsion déjà lancée par Adriano Romualdi. Et c’est aussi un héritage de Romualdi qui se manifeste, lorsque Guillaume Faye lance sa brillante provocation lexicale en se définissant comme « archéofuturiste ». L'Archéofuturisme de Faye propose en effet de réconcilier "Evola et Marinetti" ou les racines profondes de l'Europe et sa capacité scientifico-technologique moderne. Faye reprend, au fond, un thème notoire de Romualdi. Le lecteur de Fascisme comme phénomène européen se souviendra que Romualdi, dans le mouvement historique des fascismes, a reconnu la tentative de défendre les aspects les plus élevés de la tradition avec les instruments les plus audacieux de la modernité. En tournant son regard vers le futur proche, qui était prédit dans les années de la Contestation de 68, Romualdi a vu le risque de voir les Européens se ramollir mentalement dans leur bien-être, tombant comme des fruits trop mûrs dans les rets de peuples moins civilisés et moins vitaux (lire la préface de Correnti politiche e culturali della destra tedesca). Romualdi n'a donc jamais négligé les aspects les plus positifs de la modernité européenne et de cette société de bien-être construite à l'Ouest. Aujourd'hui, il se moquerait sans doute copieusement de ces intellectuels qui, à droite, sont tentés d'embrasser de stupides utopies islamisantes. Romualdi voulait une Europe ancrée dans sa propre "Arkè", et en même temps moderne, innovante, à la pointe de la technologie. Une Europe dans laquelle les hommes savent idéalement dialoguer avec Sénèque et Marc-Aurèle tout en conduisant des voitures rapides, en utilisant les instruments de communication par satellite, en opérant avec des lasers. Cette image de l'Europe, esquissée en quelques années par Romualdi, reste aujourd'hui le meilleur "préambule" pour un continent ancien et pourtant toujours audacieux.

Disons la vérité, lorsque la Nouvelle Droite française a commencé à valoriser les études de sociobiologie, l'éthologie de Lorenz et les recherches de psychologie les plus hétérodoxes, elle n'a fait que développer une impulsion déjà lancée par Adriano Romualdi. Et c’est aussi un héritage de Romualdi qui se manifeste, lorsque Guillaume Faye lance sa brillante provocation lexicale en se définissant comme « archéofuturiste ». L'Archéofuturisme de Faye propose en effet de réconcilier "Evola et Marinetti" ou les racines profondes de l'Europe et sa capacité scientifico-technologique moderne. Faye reprend, au fond, un thème notoire de Romualdi. Le lecteur de Fascisme comme phénomène européen se souviendra que Romualdi, dans le mouvement historique des fascismes, a reconnu la tentative de défendre les aspects les plus élevés de la tradition avec les instruments les plus audacieux de la modernité. En tournant son regard vers le futur proche, qui était prédit dans les années de la Contestation de 68, Romualdi a vu le risque de voir les Européens se ramollir mentalement dans leur bien-être, tombant comme des fruits trop mûrs dans les rets de peuples moins civilisés et moins vitaux (lire la préface de Correnti politiche e culturali della destra tedesca). Romualdi n'a donc jamais négligé les aspects les plus positifs de la modernité européenne et de cette société de bien-être construite à l'Ouest. Aujourd'hui, il se moquerait sans doute copieusement de ces intellectuels qui, à droite, sont tentés d'embrasser de stupides utopies islamisantes. Romualdi voulait une Europe ancrée dans sa propre "Arkè", et en même temps moderne, innovante, à la pointe de la technologie. Une Europe dans laquelle les hommes savent idéalement dialoguer avec Sénèque et Marc-Aurèle tout en conduisant des voitures rapides, en utilisant les instruments de communication par satellite, en opérant avec des lasers. Cette image de l'Europe, esquissée en quelques années par Romualdi, reste aujourd'hui le meilleur "préambule" pour un continent ancien et pourtant toujours audacieux.

Après plusieurs années de santé défaillante, Vladimir Avdeyev est mort du COVID le 5 décembre à Moscou. J'avais rencontré Avdeev lors de la première rencontre dite « du monde blanc » (2006) organisée par le philosophe russe identitaire Pavel Tulaev.Cette initiative fut un jalon dansle combat métapolitique pour la défense de notre identité et de notre civilisation, une première étape dans la collaboration entre divers penseurs de l'identité de l’Europe, de la Russie et de l'Amérique européenne. Nous avons tous deux prononcé nos discours respectifs, tout comme les autres participants, dans un environnement véritablement stimulant sur le plan intellectuel. Après la clôture des conférences de ce premier « Congrès du monde blanc », un concert de musique classique a été organisé dans la Maison de la musique slave en l'honneur des participants par l'Orchestre de l'Académie nationale russe dirigé par le maestro Anatoly Poletaev, qui a dirigé des morceaux de Grieg, Glinka, Tchaïkovski et Rachmaninov. Le lendemain, visite de la galerie Tretiakov où nous avons pu apprécier des chefs-d'œuvre de l'art russe, et enfin visite du musée du peintre Konstantin Vassiliev, une remarquable peinture de l'époque soviétique à thèmes historiques et mythologiques.