Carlos X. Blanco:

"Dominique Venner", el enviado de Homero

Ex: https://latribunadelpaisvasco.com

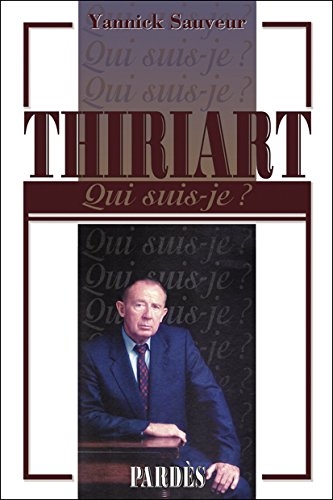

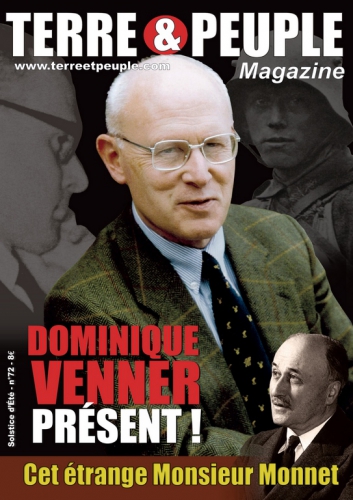

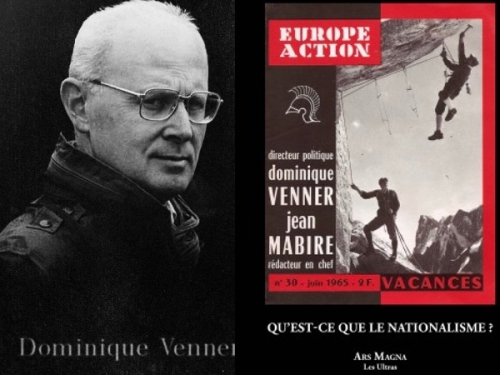

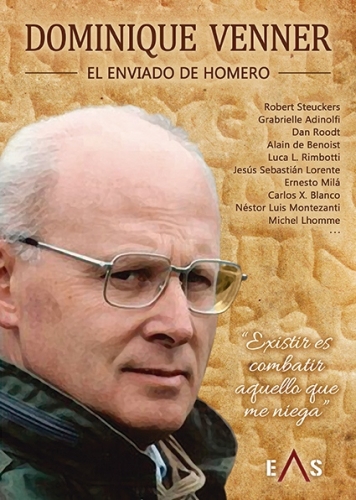

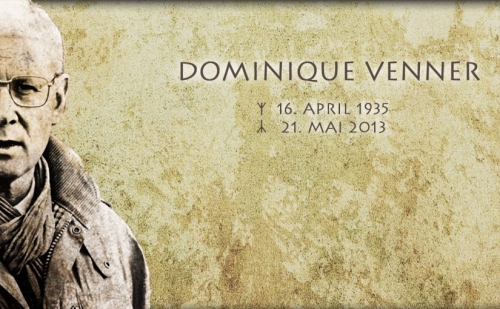

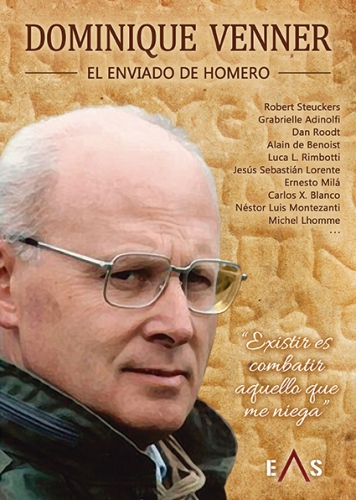

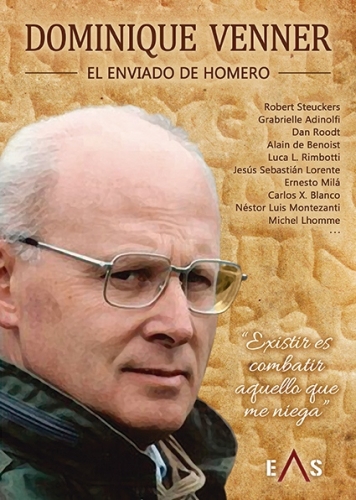

La editorial EAS acaba de publicar un libro colectivo dedicado a la memoria de Dominique Venner, destacado activista e historiador francés, comprometido con el resurgimiento identitario de Europa.

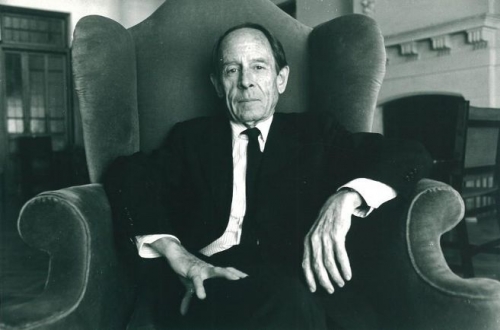

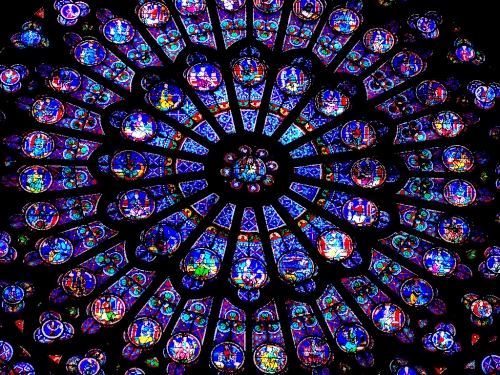

El historiador y escritor francés Dominique Venner se suicidó de un disparo en la Catedral de Notre-Dame de París, el 21 de mayo de 2013. Su trágico final fue inesperado, en cuanto parecía encarnar un tipo humano que, tras haber conocido la vorágine del activismo más turbulento, alcanza un estado de serenidad estoica.

El libro colectivo ahora publicado es un intento de comprender el sentido del suicidio –sacrificio o inmolación según sus allegados– del historiador y escritor Dominique Venner. Desde el respeto pero también desde la crítica a los hábitos mentales de toda una cultura política en cuyo contexto, pensamos, su muerte puede intentar explicarse. Se trata también de establecer cierta prevención frente a algunos usos ideológicos a los que esta muerte, de forma casi inevitable, se presta.

Dominique Venner quiso hacer de su suicidio un acto público. Un acto político. Como tal acto político éste es analizable sin que ello suponga faltar al respeto a su memoria ni escupir sobre la tumba del difunto. Pero, ¿Quién fue realmente Dominique Venner? ¿Qué lectura política –o metapolítica– cabe extraer del suicidio de Venner? ¿Cómo y por qué luchó? ¿Cuál es realmente su historia?

En esta obra colaboran destacados escritores y pensadores de todo el mundo, entre ellos, el belga Robert Steuckers, el galo Alain de Benoist o el español Ernesto Milá.

La Tribuna del País Vasco ofrece en exclusiva a sus lectores uno de los capítulos de esta novedad editorial, a cargo de nuestro colaborador Carlos X. Blanco: "La supervivencia de Europa. Una cuestión de crianza"

La supervivencia de Europa. Una cuestión de crianza

Carlos Javier Blanco Martín

Escribir sobre Dominique Venner en estos días aciagos para Europa es como escribir sobre uno mismo, sobre los tuyos, sobre la patria y la civilización. Se trata de escribir acerca de todos aquellos valores que nos vieron nacer y nos formaron. Escribir sobre Venner es volver a hacer revisión de nuestros males y afanarse en busca de las medicinas necesarias para su remedio. Reseñar su obra y su figura supone, nada menos, que volver la vista atrás, hace miles de años, y reconocerse otra vez en los propios antepasados dotados de fuerza de voluntad y un sentido de lo divino que casi hemos olvidado. Nuestros mayores se veían divinos por puro humanos; el halo de la divinidad, que es afán de superación, posaba sobre ellos mismos y sobre la naturaleza circundante. Venner nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos, y también, hacia dónde vamos… Debemos vivificar ese recuerdo, estamos a tiempo. Será tarde si no sembramos de nuevo la conciencia de la identidad y el afán de volver a ser libres. El deber de la autosuperación implica no endiosarse, sino defender que seguimos siendo, que somos.

Somos.

En este verbo ser conjugado, en la presencia de una primera persona del plural, reside toda la fuerza para seguir siendo. Un nosotros, un colectivo que existe desde hace milenios y que en su ascenso civilizatorio increíble ha impreso su sello a todos los demás colectivos humanos, que no son “nosotros”. Los otros son humanos que gozan de su derecho a existir bajo sus propias formas, y que no tienen necesidad de ser como nosotros somos. Europa, su enjambre de pueblos, todos parientes, ha caído en el espejismo de la fase colonial. Dividida en `”potencias” ha roto todos los equilibrios, y su afán “misionero”, más allá de la prédica de los Evangelios, ha supuesto la “occidentalización del mundo” pareja a la “des-europeización de Europa”, si se me permiten los términos.

Nosotros.

Y ¿quiénes conforman ese “nosotros”? Los pueblos de Europa.

Dominique Venner habla de un colectivo de pueblos de milenaria historia, cuya primera expresión literaria (magnífica y radiante) hallamos en los Cantos de Homero, en el siglo VIII a.C. Evidentemente, cuando Homero nos lega estos dos monumentos, la Odisea y la Ilíada, los pueblos de Europa (indoeuropeos, por utilizar el término estrictamente lingüístico) ya habían acumulado múltiples experiencias. De vagabundos y guerreros, devinieron forjadores de civilizaciones. Esto fue así, en un principio, al arribar a regiones y climas más cálidos o templados (celtas, germanos, griegos, latinos). Las inmensas llanuras frías y las selvas impenetrables del norte y centro de Europa, fueron llevadas consigo –en la retina y en el alma- a costas del sur y del occidente, y allí se crearon esas civilizaciones de las que todos nosotros venimos. Venner, que no era un filólogo o un helenista, subraya con energía el carácter fundacional de los escritos de Homero. Parece mentira que, tras siglos de educación humanista, con presencia obligatoria del Latín y del Griego en la formación de nuestros jóvenes, hayamos caído en este olvido y sea un historiador y activista “identitario” quien nos lo tenga que recordar. Como docente ya curtido sobre tarimas y aularios he experimentado ese olvido colectivo, esa muerte planificada de nuestra formación clásica. Hay universidades españolas donde se puede cursar fácilmente el árabe, pero no ya el griego. Nuestros bachilleres cursan informática o economía, pero apenas saben decir dos palabras sobre Homero, ignoran lo que es un caso o una declinación. Homero, Padre de Europa, es incómodo y molesto. El legado de los griegos, en general, choca y chirría con este “Occidente” irreconocible. Venner, defensor de la identidad y supervivencia de los europeos, nos lo recuerda.

¿Por qué el ideal helénico choca con el mundo moderno, con “Occidente”? ¿Qué tiene Homero, clásico entre los clásicos, de incompatible con el sistema que nos hunde, nos aniquila, nos degrada. Venner es muy sintético y claro en su exposición. Los poemas homéricos, decantación y resultado de siglos y siglos de experiencia colectiva de nuestros antepasados, reflejan el carácter verdaderamente divino y natural del hombre. El hombre, como el cosmos mismo, encierra para el indoeuropeo, un misterio. Ese misterio se puede resumir en una palabra: Voluntad. Hasta los dioses mismos y las fuerzas de la naturaleza se pliegan y se recortan ante la presencia de la Voluntad humana.

Enfrentarse a la muerte, al destino, a los retos incesantes de la vida, es hacer uso de esta soberana, la Voluntad. Ella reina sobre nuestros actos, ella impide caer en la esclavitud o en otros rebajamientos. Pues, como alternativa, siempre queda la muerte. La “dialéctica entre el amo y el esclavo”, de que nos habló Hegel, es el recorrido por este triángulo de la vida, entre el libre y el siervo, siempre queda el vértice de elegir la muerte. No otra cosa diferencia al hombre del dios: el hombre muere. Pero cuando al hombre se le ofrece seguir viviendo, aun de rodillas hincado y con cadenas, hay, incluso entonces, un supremo acto de voluntad que quita soberanía al vencedor: quitarse la vida o morir luchando, lo cual diviniza.

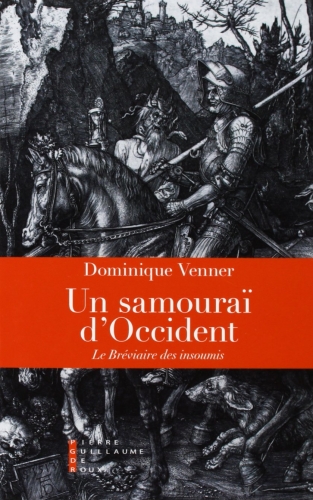

Más allá de una comunidad de rasgos raciales o culturales, una unidad de espíritu que forja el “nosotros” es cuanto viene encerrado en el ser de los Europeos. Esa unidad viene caracterizada por la Voluntad. Desde hace milenios, aquellos pueblos errantes, carentes de patria, fueron dispersándose y buscando patrias, gobernados por élites guerreras que transmitían el imperativo de la Voluntad a los demás elementos de su pueblo. En todas las aristocracias arcaicas encontramos ese anhelo de auto-perfección y autodisciplina que después llegará a formar parte esencial de las religiones pre-cristianas y de las escuelas helénicas de filosofía. Hay una analogía de ello en un pueblo asiático muy alejado físicamente de Europa, el samurái japonés. El samurái alude a una casta de guerreros cuya fuerza residía no tanto en un entrenamiento “técnico” para las artes de la guerra, sino en la autodisciplina, en los seguimientos fieles a unos Principios, asumidos sustancialmente porque en esa obediencia se vence a un “yo quiero”. En el guerrero europeo arquetípico, como en el samurái japonés, “se es libre porque se obedece”. Resulta conmovedor observar en la Edad Media occidental el resurgimiento, revestido de cristianismo, de las más antiguas instituciones cívico-militares de los antiguos europeos: guerreros (nobles), sabios (religiosos) y productores (pueblo) encarnan las tres funciones más remotas de nuestra sociedad, las tres indispensables y las tres en armonía y complemento, bien entendido que sólo la Voluntad de enfrentarse a la muerte, de asumir el riesgo, de afirmarse, propia de una cata militar, es la que hace posible que exista vida contemplativa y vida productiva.

Venner nos reenvía a ese legado clásico. Y nos remite precisamente a Homero, que es el punto de entrada en la “Historia” tal como se suele entender sensu stricto: la Historia escrita. Durante siglos se venían cantando miles de variadas hazañas. Durante generaciones, de forma oral, los pueblos que fueron nuestros ancestros, los “nuestros”, ensalzaban a sus héroes y los aproximaban a los dioses. Durante generaciones, el orgullo de formar parte de una comunidad orgánica, en el sentido territorial y en el sentido sanguíneo (los coterráneos y los coetáneos, de Adam Müller) fue la base de la cultura. La pre-historia de los celtas, los germanos, los eslavos, los latinos, etc. debió contar con variantes arcaicas de relato épico, muy próximas a los poemas homéricos. Las grandes similitudes entre sus héroes, sus dioses, sus arquetipos, hablan de un mismo pueblo, el pueblo indoeuropeo, del cual brotaron los griegos, pueblo disperso en un continente aún poco poblado, pero regado y animado por una misma sangre y una misma actitud ante la existencia. Nuestros antepasados, los “nuestros”, se encontraban muy lejos del fatalismo oriental, o del rebajamiento que el hombre siente ante los muertos y las fuerzas opacas de la naturaleza, que tan extraño nos sigue sonando hoy, de boca de los hombres del Sur o del Oriente. En toda la épica europea hay una inmensa reivindicación de la dignidad de lo humano.

La mujer

La mujer

Lo humano, lo masculino y lo femenino. Lejos de caer en el grotesco “feminismo” de hoy en día, o en una mezcla o confusión de papeles, en las culturas europeas hallamos a la fémina en su más digna expresión, como heroína, como amante, como compañera, como ser dotado de voluntad y determinación firmes, tan firmes como las de los varones. Cierto es que aquellas sociedades eran, como se dice ahora, “patriarcales”, pero la mujer –con sus funciones propias- alcanzó en ellas, desde muy remotos tiempos, el respeto y la dignidad que aún se desconocen en el Sur y en el Oriente.

Lo Sagrado

Hay en Venner no pocas dosis de anti-cristianismo, y la impronta de Nietzsche quizá sea en él muy fuerte, dominante. En la misma línea que el filósofo alemán, el cristianismo es visto por nuestro Venner como una religión foránea, levantina, una suerte de virus asiático inoculado en el cuerpo antes sano de los “buenos bárbaros” europeos. La “bestia rubia”, así, habría quedado domesticada, enferma de impotencia y parálisis, con sus instintos guerreros apagados. El cristianismo sería, pues, el judaísmo para europeos, la avanzadilla del desierto, la invasión del monoteísmo feroz, enemigo de las imágenes (de entre ellas, la imagen desnuda del bello cuerpo humano), el prototipo de todo ulterior mundialismo. La Iglesia universal no reconocerá color de piel o fronteras nacionales, todos iguales ante Dios, todos nivelados pues, y de rodillas ante su poder supremo.

Esta actitud “neopagana” ha influido mucho sobre los autores tempranos de la llamada “Nueva Derecha”, para los que D. Venner es una fuente de inspiración, si no un pionero o padre fundador. Sin embargo esta escuela de pensamiento, que tan buenos servicios ha prestado en la crítica (o “trituración”, como diría Gustavo Bueno) de la idea enteriza de Humanidad, o de Derechos Humanos universales, no ha podido avanzar en una crítica trituradora de la idea misma de Cristianismo. ¿Qué significa esa “comunidad universal” de creyentes, realmente? Desde un punto de vista emic, amén de ecuménico, un evangelista, un cristiano copto, un católico, un teólogo de la liberación… todos serían miembros de esa misma Comunidad, cuyas iglesias y autoridades serían accidentes. Pero ese sólo es un punto de vista interno, subjetivo, particular, en modo alguno compartido por otros cristianos o por otros observadores. Y lo mismo podríamos decir a lo largo de la historia: ¿Llamamos “cristianismo”, por igual, a la actitud de los primeros siete siglos, el cristianismo fuertemente ascético, levantino, de los primeros padres, y al cristianismo nórdico y guerrero de la Reconquista Española, al de las Cruzadas, al de la Conquista de las Indias? A mí me parece, francamente, que no es lícito hacer eso. No, a no ser que nos comprometamos nosotros mismos con una determinada teología, sustancialista, que insista en dogmatizar sobre la unidad de tan diversas actitudes y credos saltando por encima de siglos, naciones, coyunturas. En ese sentido, resulta clarificador el pensamiento de Oswald Spengler. Morfológicamente, esto es, atendiendo a la cultura o civilización que vive una religión, encontramos dos grandes (e irreductibles) cristianismos.

El cristianismo levantino, asiático, “arábigo” en su esencia y repleto de pseudomorfosis clásicas, es el primer cristianismo ascético: huye del mundo, invoca una visión célibe, monástica y levítica del mundo, renuncia a la vida, es masoquista y anhela la muerte.

El segundo cristianismo, el fáustico, específicamente europeo-nórdico. Geográficamente es ubicado en las selvas centroeuropeas y nórdicas, en torno al siglo X, coincidiendo con el inicio del arte románico. Su preludio estaría en la germanidad católica de los carolingios, aunque quizá Spengler no era buen conocedor del papel desempeñado por el Reino Asturiano (siglos VIII-IX), de pequeñas dimensiones en comparación con el Imperio de Carlomagno, pero ya del todo fáustico en su empeño de “ser nosotros”, en su empeño de resistir al alógeno y en no mezclarse con él. Las palabras que la Crónica de Alfonso III de Asturias pone en boca de Pelayo en su parlamento con el colaboracionista Oppas, vendido al moro, son de lo más revelador: “…despreciamos esta muchedumbre de paganos y jamás nos mezclaremos con ellos”. Esa gente que se formó a partir de Covadonga, o de Poitiers, en las Cortes de Oviedo o de Aquisgrán ya eran cristianos fáusticos.

La caballería medieval llegó a ser, así, tan fundacional o más que la clerecía a la hora de crear una nueva civilización. La civilización del cristianismo fáustico. La espada larga del guerrero del Medievo, hincada en la tierra, ya era La Cruz. Julius Evola señaló la dialéctica, nunca la fusión ni subordinación, entre dos cristianismos y dos poderes, a saber, el caballeresco y el sacerdotal, dialéctica nunca del todo resuelta, y que encuentra su expresión clarísima en la lucha entre gibelinos y güelfos en la Italia del norte. Más que dos fases temporales, cristianismo levantino y cristianismo fáustico, tenemos aquí más bien dos principios que lucharon férreamente entre sí a lo largo de los mil años de Medievo. La Edad Moderna y su “separación” de poderes, laico y religioso, supondrá el principio del fin de una estructura que, con tensiones, se mantuvo en forma ante el islam y otras amenazas bárbaras entre el siglo VIII y el XVIII. Mientras la Edad Moderna conservó una élite que supo enfrentarse a la Muerte y afirmó su voluntad de señorío, la Civilización Europea fue fiel a sus más arcaicos fundamentos, que se podrían remontar a unos 30.000 años de historia. Pero hoy todo aparece muy cambiado.

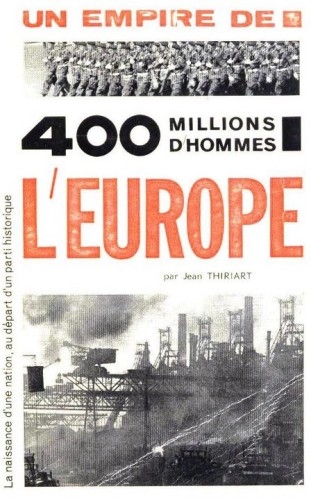

Mundialismo

Hoy nos encontramos en plena crisis de fundamentos de Europa. Hoy vemos a través de trampas y espejismos, cuando no a través de vapores anestésicos e intoxicación. Vemos un mundo “occidentalizado”, creyendo que esto fue obra triunfal, apoteósica, de una Gran Europa. En realidad fueron dos imperios contingentes, primero el Británico, después los E.E.U.U. , los que “mundializaron el mundo”, vale decir, los que sometieron a todos los pueblos de la tierra al dictado del Mercado, los que iniciaron la mesiánica tarea de convertir toda la naturaleza y toda la humanidad a la condición de mercancía. Los pueblos de todos los credos y razas adoptaron cáscaras y máscaras de “Occidente” (no necesariamente de Europa) que les resultaran más funcionales en su “modernización”. Pero este proceso no tiene nada que ver con un triunfo de Europa. Más bien revela su ruina y destrucción de la manera más cruda.

La falta de unión de los pueblos de Europa, y la usurpación de las respectivas soberanías nacionales a favor de organismos supra-nacionales (UE, ONU, FMI…) y en pro de tratados impuestos por los yanquis, revela todavía el status quo creado en 1945. Pero lo revela con gran retraso y desajustes, porque el “imperio” ruso es indisociable del concierto europeo, pese a todos los intentos norteamericanos por evitarlo, y es un “imperio” al que nunca se le va a poder marginar. Y hay una gran inadecuación también porque hoy salen a escena muchas otras potencias en el mundo que, por un lógico e inexorable horror vacui, extienden su influencia ante el inevitable declinar norteamericano. La fuerte islamización que está sufriendo nuestro continente es consecuencia directa de esta “administración” colonialista que los E.E.U.U. han ejercido tras la derrota del III Reich. Desde la precipitada descolonización que sucedió al término de la Gran Guerra, pasando por la desestabilización del mundo árabe, y la creación de grupos y corrientes terroristas, siempre la mano larga de Washington ha perjudicado notoriamente a Europa. Las oleadas de emigrantes y refugiados (muchos de éstos sólo son refugiados por el nombre) guardan relación directa con la falta de autoridad soberana de la propia UE y de sus miembros, al haberse dejado someter a unas supuestas “normas” internacionales absolutas de acogida y de derechos humanos que en ningún otro punto del planeta se interpretan de esa manera. De forma convergente, la destructiva erosión de la familia, las nociones de patria, deber, sacrificio, lealtad, llevada a cabo por una intensa ingeniería social sufragada ampliamente desde las instancias de la Alta Finanza, especialmente yanqui, contribuyen a esa imagen de derrota, decadencia, laxitud, que el europeo de nuestro tiempo ofrece ante toda la invasión planificada.

Las instituciones europeas no han servido jamás para reforzar una identidad colectiva supra-nacional, antes bien, han servido para implantar una sumisión de nuestras naciones a los poderes financieros transnacionales. Washington, a diferencia de Roma, no puede civilizar nada. Washington, a semejanza de Cartago, sólo extiende el culto al becerro de oro y a la deshumanización de los hombres, que no otro es el destino del Imperio de la Economía Capitalista, convertir todo lo humano y natural en mercancía. Las naciones, y los propios imperios, hoy son sólo contingentes e instrumentales: mandan los señores del dinero, y el instrumento para “civilizar”, el Estado, cada vez arroja una imagen más cínica, menos sacra, más mendaz e insostenible, porque ese Estado nacional ya no protege a los pueblos que lo fundaron, no defiende fronteras, no conserva la cultura propia, no sirve como educador ni como coadyuvante a la educación.

La clave: crianza

La clave: crianza

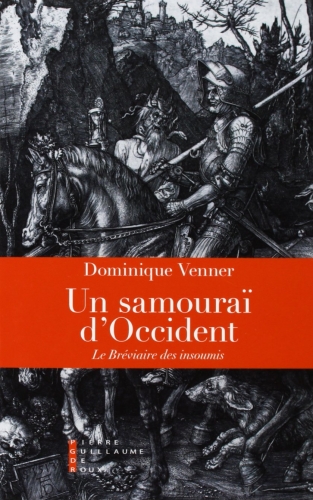

Como anexo a Un Samurái de Occidente. Breviario de Insumisos (Versión española en Ediciones Fides, 2016) figura una serie de máximas a seguir, dentro del plano estrictamente individual, familiar y comunitario. Son las viejas reglas del “saber vivir”, protegiendo al hombre de todas esas influencias nefastas que vienen de la ingeniería social alógena, del “marxismo cultural” trasplantado con enorme éxito desde las universidades yanquis a la vieja Europa. Leer libros, volver a los clásicos. Contactar con la naturaleza, practicar la reflexión en silencio, amar el silencio. Transmitir los valores eternos a los niños. Criarlos con amor, orgullo, aprecio por lo que son, amor por el “Nosotros Somos”. Y somos así, hijos de Homero. Descendientes de Grecia, Roma, Germania, Celtia. Hijos de España, de Francia, de Alemania, etc., y de nuestras patrias chicas también. Hemos de saber transmitir a nuestros hijos que este suelo que pisan es suyo, y que ningún recién llegado, ultra-subvencionado por ONGS, Fundaciones o Tramas mundiales se lo puede arrebatar. Que su identidad, su manera de entender el mundo, su espíritu entero están ligados a una tierra, cuya defensa sigue siendo cosa sagrada, y que en esa tierra miles de generaciones de ancestros han muerto y dado su sangre para que ellos, los niños europeos del porvenir, sigan aquí, orgullosos de un pasado y anhelantes de un porvenir. Al margen de cualquier receta política inmediata, en este libro de Venner y en esta serie de máximas que contiene, se encierra la clave de nuestro porvenir. Cómo hemos de hacernos cargo de la educación de nuestros niños para que ellos sigan siendo herederos de Homero, o herederos de aquellos pueblos que hace muchos siglos se enseñorearon de una península que ya nunca más fue apéndice de Asia o de África. Con las armas hemos detenido invasiones en Maratón, en Covadonga, en Poitiers, en Lepanto, en Viena… pero con la crianza de los niños es como de nuevo volveremos a ser libres, como podremos ganar o recobrar un destino.

Du 13 juin au 12 juillet, sur le site Polémia, il avait analysé ainsi les quatre causes du déclin occidental : » nous avons traité de la cause finale (la vie spirituelle), de la cause formelle (le déclin politique), de la cause efficiente (le déclin culturel) et il reste à analyser la cause matérielle de la société, les bases que sont la famille et la propriété. »

Du 13 juin au 12 juillet, sur le site Polémia, il avait analysé ainsi les quatre causes du déclin occidental : » nous avons traité de la cause finale (la vie spirituelle), de la cause formelle (le déclin politique), de la cause efficiente (le déclin culturel) et il reste à analyser la cause matérielle de la société, les bases que sont la famille et la propriété. » Mais c’est essentiellement son travail intellectuel qui sera au cœur de sa vie. Il va mettre en valeur les racines gréco-romaines et philosophiques dans, entre autres ouvrages,L’Héritage d’Athéna ou Les Racines grecques de l’Occident, La Politique selon Aristote : leçon du passé pour le présent, La Transmission de la culture grecque aux Romains, Notre héritage grec.

Mais c’est essentiellement son travail intellectuel qui sera au cœur de sa vie. Il va mettre en valeur les racines gréco-romaines et philosophiques dans, entre autres ouvrages,L’Héritage d’Athéna ou Les Racines grecques de l’Occident, La Politique selon Aristote : leçon du passé pour le présent, La Transmission de la culture grecque aux Romains, Notre héritage grec.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Lors du référendum de Maastricht de 1992, il appelle à un « oui » critique au nom de l’intérêt de l’Europe, car Michel Jobert est très européen. « L’Europe, si elle nous tient à cœur, n’aura de visage, d’identité, que si elle est capable d’assurer elle-même sa sécurité, au lieu de faire semblant de ne pas voir que, au-dessus d’elle, le parapluie nucléaire américain est troué depuis des années et que les États-Unis se replient d’Europe, à l’évidence (dans L’aveuglement du monde occidental. Chroniques de politique internationale 1993 – 1996, Albin Michel, 1997, p. 334). » Parfois désabusé, il estime par exemple que « la fameuse trilogie – monnaie unique, politique étrangère commune, défense commune – est, malgré les étapes et les dates fixées dans l’accord de Maastricht, du domaine de l’imaginaire ou de l’approximation (op. cit., p. 25) ».

Lors du référendum de Maastricht de 1992, il appelle à un « oui » critique au nom de l’intérêt de l’Europe, car Michel Jobert est très européen. « L’Europe, si elle nous tient à cœur, n’aura de visage, d’identité, que si elle est capable d’assurer elle-même sa sécurité, au lieu de faire semblant de ne pas voir que, au-dessus d’elle, le parapluie nucléaire américain est troué depuis des années et que les États-Unis se replient d’Europe, à l’évidence (dans L’aveuglement du monde occidental. Chroniques de politique internationale 1993 – 1996, Albin Michel, 1997, p. 334). » Parfois désabusé, il estime par exemple que « la fameuse trilogie – monnaie unique, politique étrangère commune, défense commune – est, malgré les étapes et les dates fixées dans l’accord de Maastricht, du domaine de l’imaginaire ou de l’approximation (op. cit., p. 25) ».

Bundeswehr

Bundeswehr Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über

Uhle-Wettler verfaßte als erster deutscher Autor eine Biographie über  Als Franz Uhle-Wettler

Als Franz Uhle-Wettler

Biographisches Rohmaterial

Biographisches Rohmaterial

Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981

Ernst Jüngers Rhodos-Reisen von 1938, 1964 und 1981 Springtime for Ernst Jünger

Springtime for Ernst Jünger Stratege im Hintergrund

Stratege im Hintergrund Der Einzelne nach der Kehre

Der Einzelne nach der Kehre Unsere Total-Kalamität

Unsere Total-Kalamität

Bell’s masterwork,

Bell’s masterwork,  Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents.

Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents. “Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

“Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

Le lieu de la mort de Jean Nicolas Marcetteau de Brem, né le 2 août 1935, est un tragique clin d’œil pour ce défenseur de la civilisation chrétienne européenne. Sous-lieutenant parachutiste, il combat en Algérie et, sous les ordres du colonel Château-Jobert, futur doctrinaire « contrerévolutionnaire », participe à l’intervention de Suez en novembre 1956.

Le lieu de la mort de Jean Nicolas Marcetteau de Brem, né le 2 août 1935, est un tragique clin d’œil pour ce défenseur de la civilisation chrétienne européenne. Sous-lieutenant parachutiste, il combat en Algérie et, sous les ordres du colonel Château-Jobert, futur doctrinaire « contrerévolutionnaire », participe à l’intervention de Suez en novembre 1956. Des cinq parties, la dernière est la plus courte et la moins aboutie. Il faut préciser que Jean de Brem fut tué en pleine correction du premier jeu d’épreuves. Il prévoyait en outre un troisième volume dans lequel il eût exposé sa vision européenne. Avait-il des notes ? Ses proches ont-ils conservé ses brouillons ? Par cet ouvrage, il voulait « exalter les martyrs et les grands capitaines qui ont installé sur le monde la domination de l’Europe [… et] dénoncer les apprentis sorciers qui ont provoqué le recul de l’Occident et préparent maintenant son écrasement total (p. 12) ».

Des cinq parties, la dernière est la plus courte et la moins aboutie. Il faut préciser que Jean de Brem fut tué en pleine correction du premier jeu d’épreuves. Il prévoyait en outre un troisième volume dans lequel il eût exposé sa vision européenne. Avait-il des notes ? Ses proches ont-ils conservé ses brouillons ? Par cet ouvrage, il voulait « exalter les martyrs et les grands capitaines qui ont installé sur le monde la domination de l’Europe [… et] dénoncer les apprentis sorciers qui ont provoqué le recul de l’Occident et préparent maintenant son écrasement total (p. 12) ».

La mujer

La mujer

La clave: crianza

La clave: crianza

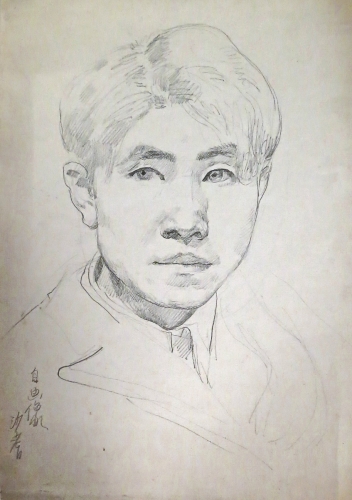

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a  Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama

Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama  Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.

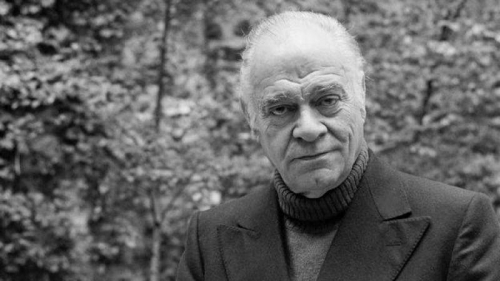

Anti-matérialiste, Denis de Rougemont le sera toujours. En contact épisodique avec les chefs de file de la « Jeune Droite », Jean de Fabrègue et Thierry Maulnier, il écrit aussi pour la revue Esprit d’Emmanuel Mounier. Ils sont d’ailleurs les premiers à parler de personnalisme. Cependant, Rougemont relie ce concept à une dimension plus ambitieuse, celle d’une Europe fédéraliste appliquant la subsidiarité intégrale. Il se détourne en tout cas de l’étatisme centralisateur républicain français dont il perçoit toute la malfaisance.

Anti-matérialiste, Denis de Rougemont le sera toujours. En contact épisodique avec les chefs de file de la « Jeune Droite », Jean de Fabrègue et Thierry Maulnier, il écrit aussi pour la revue Esprit d’Emmanuel Mounier. Ils sont d’ailleurs les premiers à parler de personnalisme. Cependant, Rougemont relie ce concept à une dimension plus ambitieuse, celle d’une Europe fédéraliste appliquant la subsidiarité intégrale. Il se détourne en tout cas de l’étatisme centralisateur républicain français dont il perçoit toute la malfaisance. Rentré en Europe dès 1946, il organise un an plus tard à Montreux en Suisse le 1er Congrès de l’Union européenne des fédéralistes. Un second congrès se tient à La Haye l’année suivante au cours duquel les tenants de l’économisme, Jean Monnet en tête, rompent avec les partisans de l’action culturelle prioritaire. Cette vive scission n’empêche pas Denis de Rougemont de créer le Centre européen de la culture et de militer au sein du Mouvement paneuropéen. Horrifié en août 1945 par les deux bombardements atomiques étatsuniens qu’il estime être l’apothéose du totalitarisme moderne, il soutient dès lors des positions pacifistes, régionalistes, fédéralistes et écologistes. Dans les années 1960 – 1970, aidé par l’intellectuel protestant français Jacques Ellul, il crée l’association Ecoropa.

Rentré en Europe dès 1946, il organise un an plus tard à Montreux en Suisse le 1er Congrès de l’Union européenne des fédéralistes. Un second congrès se tient à La Haye l’année suivante au cours duquel les tenants de l’économisme, Jean Monnet en tête, rompent avec les partisans de l’action culturelle prioritaire. Cette vive scission n’empêche pas Denis de Rougemont de créer le Centre européen de la culture et de militer au sein du Mouvement paneuropéen. Horrifié en août 1945 par les deux bombardements atomiques étatsuniens qu’il estime être l’apothéose du totalitarisme moderne, il soutient dès lors des positions pacifistes, régionalistes, fédéralistes et écologistes. Dans les années 1960 – 1970, aidé par l’intellectuel protestant français Jacques Ellul, il crée l’association Ecoropa.

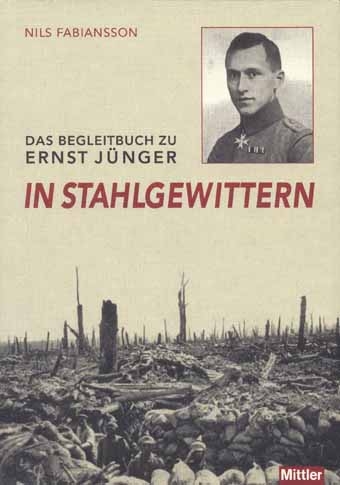

Ernst Jünger appartient incontestablement à ces lettrés allemands qui s’enracinent dans l’âme germanique afin de mieux la dépasser et ainsi accéder au psyché européen. C’est ce qu’avait compris Dominique Venner dans son Ernst Jünger. Un autre destin européen (Éditions du Rocher, coll. « Biographie », 2009). Venner oublie néanmoins d’évoquer la sortie en 1962 de L’État universel dans lequel Jünger ne cache pas ses intentions mondialistes. « Un mouvement d’importance mondiale, y écrit-il, est, de toute évidence, en quête d’un centre. […] Il s’efforce d’évoluer des États mondiaux à l’État universel, à l’ordonnance terrestre ou globale (L’État universel suivi de La mobilisation totale, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 40). » Pour Jünger, la saturation maximale de la Technique et l’assomption du Travailleur aboutissent à l’État universel. Pourtant, l’intrigue du roman de 1977, Eumeswil, se déroule dans une ère post-historique survenue après l’effondrement de l’État universel et la renaissance des cités-États.

Ernst Jünger appartient incontestablement à ces lettrés allemands qui s’enracinent dans l’âme germanique afin de mieux la dépasser et ainsi accéder au psyché européen. C’est ce qu’avait compris Dominique Venner dans son Ernst Jünger. Un autre destin européen (Éditions du Rocher, coll. « Biographie », 2009). Venner oublie néanmoins d’évoquer la sortie en 1962 de L’État universel dans lequel Jünger ne cache pas ses intentions mondialistes. « Un mouvement d’importance mondiale, y écrit-il, est, de toute évidence, en quête d’un centre. […] Il s’efforce d’évoluer des États mondiaux à l’État universel, à l’ordonnance terrestre ou globale (L’État universel suivi de La mobilisation totale, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 40). » Pour Jünger, la saturation maximale de la Technique et l’assomption du Travailleur aboutissent à l’État universel. Pourtant, l’intrigue du roman de 1977, Eumeswil, se déroule dans une ère post-historique survenue après l’effondrement de l’État universel et la renaissance des cités-États.