mercredi, 23 mars 2022

Jean Thiriart : un professeur pour la Patria Grande ibéro-américaine

Raphael Machado:

Jean Thiriart : un professeur pour la Patria Grande ibéro-américaine

Ex: https://novaresistencia.org/2022/03/22/jean-thiriart-um-professor-para-os-defensores-da-patria-grande-ibero-americana/?fbclid=IwAR1RS7wPU_ymrdgQKbOhC_dl-RMliHRtvKAzntzAmxBcYkLL5vFHRPky2ag

La journée d'hier marquait le 100ème anniversaire de la naissance de Jean Thiriart, théoricien national-révolutionnaire et continentaliste européen, grand critique de l'OTAN et défenseur d'une alliance entre l'Europe et le Tiers-Monde contre les USA. Inconnu dans notre pays, mais ayant influencé les défenseurs de l'idée de la Patria Grande, Thiriart doit encore être étudié attentivement pour les leçons qu'il a à donner à tous les dissidents ibéro-américains.

"Les Grecs de l'Antiquité n'ont pas compris la progression nécessaire de la Cité-État à l'État-Territoire. La grande majorité des Européens ne comprend pas la progression nécessaire des États territoriaux vers les États continentaux. Il en va de même pour l'Amérique latine." - Jean Thiriart

Le 22 mars 2022 marquera les 100 ans de la naissance de Jean Thiriart. Ce nom n'évoque des souvenirs que chez quelques rares Européens que l'on pourrait appeler, aujourd'hui, des dissidents, des opposants à la pensée hégémonique. Pour les Ibéro-Américains, même parmi les dissidents, Thiriart reste un grand inconnu.

Bien qu'il ne soit pas de notre ressort de tenter de présenter la totalité de la vie, de l'œuvre et de la pensée de Thiriart, notre intention est de signaler quelques idées et réflexions intéressantes qui peuvent instruire les dissidents ibéro-américains qui se positionnent comme défenseurs de l'idée d'une Patria Grande.

Contours biographiques

Thiriart est né le 22 mars 1922 à Bruxelles, en Belgique, dans une famille libérale à tendance socialiste. Adolescent, il est actif dans des organisations telles que la Jeune Garde socialiste unie et l'Union socialiste antifasciste, mais au début de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Ligue Fichte, une organisation nationale-populaire (ou völkisch) qui suit une ligne que l'on pourrait considérer comme nationale-bolchévique. À la même époque, il rejoint l'association des Amis du Grand Reich allemand, une organisation qui rassemble tous les éléments de l'extrême gauche socialiste belge qui prônent le collaborationnisme avec l'Allemagne.

Il ne s'agit pas ici d'un virage nationaliste dans un sens bourgeois ou d'extrême droite, mais d'une évolution logique et directe d'un socialisme hétérodoxe vers un paneuropéanisme "national-bolchevique" (ou, plus précisément, communautaire). Le collaborationnisme de Thiriart suivait une logique simple : l'Europe doit être unifiée et doit le faire selon des lignes anti-libérales, anti-capitalistes, anti-atlantiques, quelle que soit la puissance qui soit le moteur de ce processus. Pour lui, même en tant que jeune homme, c'était une question de survie.

Il revient à la politique en 1960, au sein du Comité d'action et de défense des Belges d'Afrique, qui deviendra le Mouvement d'action civique. Dans cette période délicate, où le monde assistait aux processus de décolonisation, Thiriart a compris que, d'un point de vue géopolitique, l'Europe avait besoin d'une connexion méridionale, d'une sortie vers le sud - vers l'Afrique - afin de se protéger des armes de la tenaille représentée par les États de dimension continentales qu'étaient alors les États-Unis et l'URSS. Le soutien apporté par la Jeune Europe (l'organisation paneuropéenne qu'il avait fondée en 1960) à l'"Organisation de l'Armée Secrète" (OAS), une conspiration militaire française qui s'opposait à la décolonisation de l'Algérie, s'inscrit dans une logique similaire. L'idée était d'utiliser l'Algérie comme un pont, comme un "poumon extérieur" pour gonfler un processus révolutionnaire dans toute l'Europe. Date également de la même période, l'effort (infructueux) pour construire un soi-disant "Parti national européen", rassemblant des nationaux-révolutionnaires de tout le continent.

Même après la dissolution de l'OAS, le militantisme de Thiriart reste fébrile et la Jeune Europe s'étend à pratiquement tous les pays d'Europe occidentale. Cette période des années 1960, fertile en non-conformisme politique, voit de nombreux périodiques animés par le mouvement, tels que "L'Europe communautaire", "Jeune Europe" et "La Nation européenne". Au cours de la même période, il a tenté de créer un syndicat continental et une association universitaire continentale.

Du point de vue de la politique étrangère, Thiriart passe de la défense de l'Euro-Afrique à la défense d'une alliance égale Europe-Tiers Monde. La théorie a été assortie de la pratique. Déjà proche de Ceausescu et par son intermédiaire, Thiriart parvient en 1966 à rencontrer Zhou Enlai, ministre des Affaires étrangères de la Chine maoïste. En 1967, il cherche une connexion algérienne. En 1968, il rencontre Nasser en Egypte et se rend en Irak à l'invitation du Ba'ath. Thiriart et son organisation vont également tisser des liens plus étroits avec la Résistance palestinienne (Roger Coudroy, le premier Européen à mourir pour la cause palestinienne, était un militant de Jeune Europe). Plusieurs personnalités de ces gouvernements et d'autres gouvernements du tiers-monde et non-alignés collaboreraient aux publications de Jeune Europe. L'objectif principal de tous ces contacts était d'obtenir un soutien matériel pour la formation des soi-disant Brigades européennes, qui auraient leur baptême du sang dans la lutte pour la libération palestinienne et débarqueraient en Europe en tant qu'armée de libération.

Le lien entre Jean Thiriart et Juan Domingo Peron, chef d'orchestre de l'Argentine de 1946 à 1955, mérite un commentaire séparé, en raison de son importance pour les Ibéro-Américains. Pendant son exil à Madrid, Perón a personnellement rencontré Thiriart et les deux hommes sont devenus amis. Le chef d'Etat argentin était un lecteur assidu de La Nation européenne et a été interviewé par Thiriart lui-même pour la publication. Il serait impossible de mettre en évidence une influence à sens unique entre les deux, car l'immense synchronisation entre eux, notamment entre les idées qu'ils ont tous deux exprimées à partir de la fin des années 1960, indique une forte influence mutuelle entre tous les niveaux de leur pensée.

La synchronicité théorique entre Perón et Thiriart est particulièrement pertinente pour nous, mais avant d'en venir, enfin, aux leçons que les Ibéro-Américains devraient tirer de Thiriart, nous clôturerons le cycle biographique du penseur.

Après avoir été déçu par le manque de soutien à ses projets, Thiriart s'est à nouveau retiré de la politique pendant plus de 12 ans, n'y revenant qu'au début des années 1980 pour republier ses œuvres et soutenir le parti de la Communauté nationale européenne. Pendant 10 ans encore, jusqu'à sa mort en 1992, Thiriart a étendu son influence sur une nouvelle génération de dissidents, dont le philosophe russe Alexandre Douguine, prônant non plus la construction d'un empire européen entre les États-Unis et la Russie, mais une Europe de Dublin à Vladivostok.

De l'État-nation à l'État-continent

"Seules les nations de dimension continentale ont un avenir". - Jean Thiriart

Une première évaluation par Thiriart de la condition européenne est basée sur la perception que les États-nations européens (France, Allemagne, Italie, etc.), tels qu'ils se sont constitués, sont trop faibles pour s'opposer aux États-continents dans leur processus de consolidation du pouvoir. Par conséquent, aucun des pays européens n'était porteur de la souveraineté. En pratique, cela a conduit les nations européennes à graviter autour des États-continents, l'Europe occidentale étant devenue une simple péninsule de la thalassocratie américaine.

Si l'Europe est une péninsule, l'Amérique ibérique est une arrière-cour. Le terme "arrière-cour" est déjà un classique pour désigner la condition de subalternité de la myriade de pays artificiels qui peuplent notre continent. La fragmentation de l'Ibéro-Amérique n'était pas accidentelle, mais le résultat d'une stratégie thalassocratique propre à l'Empire britannique. Le Brésil, colonisé par le Portugal, a failli suivre le même sort, mais a réussi à préserver son unité grâce à l'autorité impériale qui, par le charisme qui lui était propre et par la force des armes, a garanti la stabilité territoriale.

Ne nous y trompons pas : malgré ses dimensions, même le Brésil ne peut se libérer. Dans une perspective réaliste, malgré sa taille, le Brésil devra tout de même prendre soin de ses frontières. De plus, c'est un pays sans armes nucléaires. Afin de garantir une souveraineté authentique, il est nécessaire qu'un processus de libération se déroule de manière concomitante dans toute l'Amérique ibérique, comme l'a commenté Perón dans l'interview, déjà mentionnée, accordée à Thiriart.

Dans la géopolitique des "Grands Espaces", il n'est pas encore défini si l'Ibéro-Amérique constituerait concrètement un ou deux Empires, mais même si nous prenons la version la plus petite, celle d'un Empire ibéro-américain du Sud, nous nous projetterions comme un État-continent avec plus de 400 millions d'habitants, les plus grandes réserves d'eau douce du monde et un rôle fondamental dans la géopolitique alimentaire, en plus d'immenses réserves de lithium, d'uranium, d'or, de cuivre et du très important pétrole.

Peron lui-même serait évidemment tout à fait d'accord sur ce point, et tous ses efforts sont allés dans ce sens, comme le commente L'Heure du peuple. Le géopolitologue Marcelo Gullo aborde également le sujet, de manière très actuelle, à travers le concept de "seuil de pouvoir", c'est-à-dire d'un niveau de pouvoir nécessaire pour qu'une structure politique soit considérée comme véritablement souveraine. Dans cette perspective, à partir du moment où les Américains sont arrivés dans le Pacifique, seuls les États de dimension continentale peuvent être considérés comme souverains.

Le libéralisme est pire que le communisme

"Nous devons nous débarrasser de l'approche simpliste, en noir et blanc, qui voit le communisme et le national-socialisme comme des pôles opposés l'un à l'autre. Ils étaient bien plus des concurrents que des ennemis". - Jean Thiriart

Jean Thiriart était proche de l'extrême droite nationaliste française au début des années 1960, à l'époque du Mouvement d'Action Civique et des liens avec l'OAS. Ce bref contact avec ce secteur politique a fixé en Thiriart un rejet de l'anticommunisme, du racisme, du capitalisme et des déviations libérales de la mouvance nationaliste bourgeoise.

Dans une optique qui renverse axiologiquement la logique des réflexions poppériennes, Thiriart (comme d'autres grands de son temps, tels que Drieu la Rochelle) a perçu que le fascisme et le communisme étaient beaucoup plus proches l'un de l'autre que la plupart de leurs propres adhérents ne l'avaient compris et que l'anticommunisme viscéral des secteurs patriotiques (comme l'antifascisme virulent des secteurs socialistes) les rendait tous plus facilement cooptés et instrumentalisés par la thalassocratie libérale.

Si ce point de vue était perspicace dans les années 1960, il est aujourd'hui encore plus valable, plus évident, mais on continue à l'ignorer. Aujourd'hui, des personnalités comme Diego Fusaro et Alain Soral défendent une politique transversale, dans le style d'une "gauche du travail, droite des valeurs" et critiquent l'antifascisme et l'anticommunisme comme des outils du libéralisme hégémonique. Le péronisme lui-même était l'exemple d'un type de construction politique qui réunissait des figures issues des deuxième et troisième théories politiques, pour construire une nouvelle métapolitique et une nouvelle praxis politique.

Avec Moscou, contre Washington

"[...] l'objectif doit être d'expulser à tout prix les Américains d'Europe. La puissance tutélaire, les USA, a créé en Europe des habitudes de sécurité, de facilité et, de fil en aiguille, de renoncement à l'initiative personnelle et, finalement, de soumission. L'atlantisme est l'opium de l'Europe politique [...]". - Jean Thiriart

Comme Thiriart comprenait le jeu géopolitique de son époque, l'Europe occupée depuis la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, n'était qu'une tumeur apposée surle flanc ouest de l'URSS. Fragmentée en États-nations et sous occupation militaire, elle n'avait pas d'existence propre, pas de destin.

Le cours de la guerre froide a conduit Thiriart, déjà dans les années 1980, à réaliser qu'entre les États-Unis et l'URSS, les États-Unis représentaient un mal infiniment plus grand. En fait, si dans les années 1960, il avait adopté une position typique "Ni Washington ni Moscou", à partir des années 1980, il a adopté une position "Avec Moscou, contre Washington", prônant la conquête de l'Europe occidentale par l'Armée rouge et l'unification d'un État continental englobant l'Europe et la Russie dans une structure unique.

L'effondrement soviétique et la guerre froide n'ont pas affaibli l'évaluation de Thiriart ; au contraire, ils ont rendu encore plus évidente la nature néfaste de l'action atlantiste américaine et internationale. L'effondrement soviétique a garanti l'hégémonie mondiale aux États-Unis. La bipolarité a été remplacée par l'unipolarité.

Si dans les derniers moments de la guerre froide, même en période de bipolarité, il était possible de voir la nécessité de soutenir Moscou contre Washington, dans les conditions de l'unipolarité, il ne peut y avoir aucun doute : Moscou ne représente pas seulement elle-même, mais les aspirations à la libération de tout le tiers-monde. Il ne s'agit pas ici de soumission à la Russie, surtout en ce qui concerne l'Amérique ibérique, mais d'une alliance fondée sur le respect mutuel contre l'ennemi de la Cause des Peuples.

Dans ce conflit, aucune neutralité n'est possible. La Russie, étant l'avant-garde de la multipolarité, doit être soutenue dans tout ce qui affaiblit l'unipolarité, l'OTAN et les États-Unis. Si la Russie échoue dans la phase actuelle, ce n'est pas seulement la Russie qui sera vaincue, mais toute la lutte des peuples et le moment unipolaire se stabilisera peut-être dans un ordre unipolaire, capable de durer encore des décennies, voire des siècles.

Le fait que Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ait récemment déclaré que la question de l'Amazonie était plus importante que la crise ukrainienne elle-même présente un intérêt particulier pour nous, Ibéro-Américains. L'OTAN, qui a même des partenaires en Amérique ibérique, prépare un siège de l'Amazonie, le Heartland de l'Amérique du Sud, et l'un des espaces les plus stratégiques de la planète.

Alors que les Etats-Unis se retirent de nombreux "avant-postes" dans le Vieux Monde, la tendance est qu'ils cherchent à garantir leur propre "arrière-cour", renforçant la tendance à renouveler la "Doctrine Monroe", visant spécifiquement à fragmenter et à affaiblir encore plus les pays ibéro-américains.

Étant donné que les Ibéro-Américains, en tant que communauté continentale, ne possèdent pas d'armes nucléaires, seule une alliance tactique avec la Russie et la Chine peut empêcher une tragédie. Une alliance, bien sûr, insoumise, basée sur des relations gagnant-gagnant, mutuellement avantageuses.

Après l'effondrement irréversible de l'unipolarité et la "provincialisation" des USA, ramenés au statut de simple centre d'un pôle nord-américain, nous pourrons enfin tracer notre propre voie et même nous engager dans des relations positives et harmonieuses avec les USA. Mais c'est un long chemin à parcourir.

Communautarisme : vaincre le capitalisme et le marxisme

"Par exemple, une centrale hydroélectrique nécessite (...) une nationalisation. En sens inverse, la production et la distribution de produits agricoles et avicoles nécessitent l'économie libre (...). Le marxisme dogmatique veut tout nationaliser, le libéralisme veut tout privatiser, le communautarisme veut conserver un contrôle politique absolu tout en permettant la plus grande liberté économique possible." - Jean Thiriart

Enfin, comme note fondamentale, il faut rappeler l'insistance de Thiriart sur la nécessité d'abandonner tant le modèle économique capitaliste, fondé sur l'exploitation égoïste et usuraire, que le modèle économique communiste, fondé sur un utopisme qui réduit l'homme à une fourmi.

Dans cette sphère, les sources et inspirations de Thiriart sont multiples et passent par le corporatisme typique des projets de la troisième théorie politique des années 30 et la pensée de figures classiques de la philosophis ou de l'économie politiques comme Friedrich List ou Johann Gottlieb Fichte. Sur la base de ces sources et d'autres, Thiriart défend un modèle économique autarcique dont le but serait la maximisation du pouvoir.

Réunissant les aspects de la planification et de la libre entreprise, Thiriart envisage une économie dans laquelle l'État dirige tous les secteurs stratégiques de manière planifiée et centralisée, tandis que la distribution de biens et la fourniture de services, ainsi que d'autres secteurs non stratégiques, sont organisés selon des modèles de petite propriété ou par des coopératives fonctionnant selon la logique de l'autogestion.

Les parallèles avec des modèles proches du monde ibéro-américain sont intéressants. Les modèles managérialistes d'économie mixte sont présents dans les idéaux du travaillisme et du péronisme, sans compter que le communautarisme de Thiriart (qui comporte également des éléments de représentation des entreprises en politique) est proche de la "Communauté organisée" de la ligne péroniste.

En somme, en ces 100 ans de Jean Thiriart, auguste inconnu, appelé par beaucoup "le Lénine de la révolution européenne", une révolution toujours en cours, nous devons nous souvenir du rôle fondamental du penseur authentiquement paneuropéen dans la construction de ce que nous appelons la "dissidence".

Bien qu'il ait écrit principalement pour un public européen, il n'a pas manqué de penser à l'importance du tiers monde et au fait que l'Europe ne pouvait se libérer qu'avec le soutien du tiers monde et vice versa. Voilà donc un auteur qui devrait alimenter la réflexion de tous les universitaires et militants qui rêvent de la Patria Grande ibéro-américaine.

15:52 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, jean thiriart, continentalisme, continentalisme ibéro-américain, jeune europe, nationalisme européen, rafael machado |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 02 mars 2022

Pino Rauti et la méthode de la politique

Pino Rauti et la méthode de la politique

Source: https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7

Sur la crise russo-ukraino-américaine, il y a quelques jours, constatant l'habituel réflexe atlantiste de notre droite italienne, fruit d'un conditionnement perpétuellement matraqué, et constatant ensuite avec un profond découragement que, par rapport à il y a trente ans, il n'y a pas eu le moindre pas en avant, j'ai évoqué et presque invoqué le nom de Pino Rauti. Les réactions ont été de trois types : ceux qui ont exprimé les mêmes sentiments que moi, ceux qui ont critiqué ma position, en insistant sur les erreurs politiques du secrétaire du MSI, et enfin ceux qui, s'appuyant sur des sources fallacieuses, ont reproduit les accusations qu'une certaine gauche conspirationniste avait faites autrefois, en alléguant des compromis avec des pouvoirs forts et des complots plus ou moins obscurs.

La troisième perspective est de loin la plus imparfaite. Elle serait vraiment répréhensible si elle n'était que le fait de quelqu'un y croit réellement. Mais il y a là une erreur de méthode : on ne peut accepter des thèses sans examiner leur contenu polémique et les déformations dont elles font l'objet par rapport à l'inimitié politique radicale et à la haine fanatique que cette inimitié peut parfois susciter. Une fois cela fait, on peut évaluer leur incohérence réelle et les reléguer au chapitre de la psychopathologie politique, en invitant ceux qui les ont acceptés de bonne foi à ne plus tomber dans de tels pièges.

La deuxième thèse, concernant les erreurs politiques de Pino Rauti, est certainement plus grave. La longue carrière politique de l'homme politique calabrais peut faire l'objet de critiques. Il y a eu quelques mauvais choix dans les années 1960 et 1970, mais surtout, la grande occasion gâchée de prendre le secrétariat du MSI en 1990-91 a représenté un point de non-retour pour tout un milieu de militants, de dirigeants, de politiciens et d'intellectuels. Pris dans un tourbillon de tactiques pour leur propre intérêt, dans un contexte de faiblesse électorale du parti, avec des alliés prêts à prendre sa place, il a fini par commettre la plus grosse erreur de toutes, qui n'a pas été de perdre sa position de leader du parti, mais de ne laisser aucun témoignage auquel ses partisans pourraient se raccrocher dans l'avenir. D'où, par exemple, la position profondément erronée sur la guerre dans le Golfe. L'erreur était de taille, précisément parce que Rauti n'a pas réussi, à ce moment-là, à suivre le style politique qu'il avait lui-même cultivé auparavant et communiqué à son cercle de référence, préférant un coup d'échecs inutile à une action ayant un fort attrait symbolique et une profonde valeur historique et culturelle.

Sur cette question, cependant, la possibilité même de détecter son erreur la plus évidente, il faut le reconnaître, est à mettre sur le compte de sa grandeur. Et ici, nous devons comprendre ce qu'était l'enseignement de Pino Rauti. Pour résumer, nous pouvons utiliser le titre de l'un de ses textes, Le idee che mossero il mondo (Les idées qui ont fait bouger le monde). Il a inoculé à un milieu de militants politiques le merveilleux sérum d'un idéalisme particulier. Le moteur de l'histoire réside dans l'élaboration d'une vision du monde et de la vérité capable de s'imprimer dans la réalité, entraînant d'abord les hommes puis, avec eux, les choses. Il n'y a rien de plus radicalement antithétique à la modernité et à son matérialisme général. Il y a ce qu'il a appelé une "utopie lucide" à promouvoir et à ancrer dans le temps et l'expérience de notre peuple. Nous allons ici au-delà du volontarisme idéologique qui a connu un certain succès au XXe siècle, se montrant même compatible avec les élaborations matérialistes. Ici, au contraire, nous pouvons parler de la politique comme d'une science de l'esprit. Seule une révolution intérieure, commençant par la culture d'une idéosphère historico-philosophico-scientifique, peut produire non pas tant l'accès au pouvoir d'une élite à la place d'une autre, mais un changement radical dans la direction du chemin historique de notre civilisation. Se préparer à ce grand projet, se mouvoir à l'aise dans les grandes questions du temps et du monde, et en même temps apprendre le dur métier de l'homme politique (je me réfère, bien sûr, à Weber) au service de son propre peuple dans le petit et le quotidien : c'est le style que Rauti a communiqué à son peuple, et c'est précisément cela qui l'a rendu, comme nous tous, critiquable.

Et c'est précisément parce que nous pouvons être critiqués que nous n'avons pas peur de critiquer, surtout ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'affirmer les raisons de la pensée contre ceux qui pensent avoir raison uniquement en vertu de la position de pouvoir qu'ils occupent... et de là, on avancera peut-être l'argument risible d'une éthique de la responsabilité omniprésente (bien au-delà de ce que Weber lui-même lui avait accordé). Il n'y a rien que nous ayons stigmatisé avec plus de conviction : rester au pouvoir et demander lâchement de la compréhension pour ses mécanismes "irrésistibles", raconter aux gouvernés le conte de fées de l'impuissance "irrésistible" des gouvernants et, pendant ce temps, profiter des avantages personnels de cette usurpation impuissante. Voici donc le "feu au quartier général" de l'appel d'en bas pour que les élites se lèvent, qui n'est pas une faction mais un soutien, qui n'est pas une conspiration mais un activisme révolutionnaire qui appelle les élites à leur devoir, même difficile, ne renonçant pas à offrir leur aide. On dira qu'il s'agit en soi d'une formulation idéalisée. Certes, mais c'est sans doute le style que nous avons essayé d'incarner sous la direction de Pino Rauti et dans le sillage de son expérience. Et ce style est désespérément nécessaire à la droite d'aujourd'hui, à une époque de croissance et, si vous voulez, de succès social et médiatique. Parce que la scène politique italienne et européenne est pleine de météores, de droites et de droites de gouvernement et de gouvernement aussi, mais si Giorgia Meloni veut être quelque chose de différent, elle doit puiser dans cet héritage éthique et politique, en écoutant attentivement sa sacro-sainte critique et en en tirant le meilleur parti, peut-être en partant des questions internationales les plus urgentes.

Publié par Massimo Maraviglia

https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7

15:55 Publié dans Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, italie, pino rauti, hommage, msi, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 février 2022

Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres

Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres

par Antonio Pannullo

Ex : http://www.secoloditalia.it

Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.

Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.

Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.

Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".

Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.

Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux

Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux

par Kristol Séhec

Source: https://www.breizh-info.com/2022/02/28/180572/dimitri-nous-a-quittes/

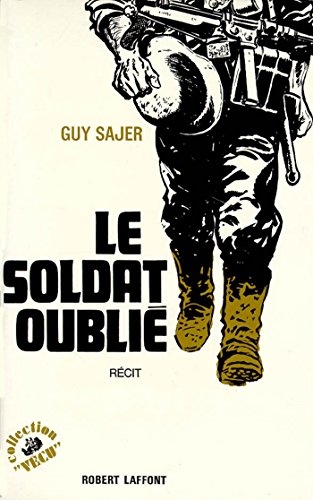

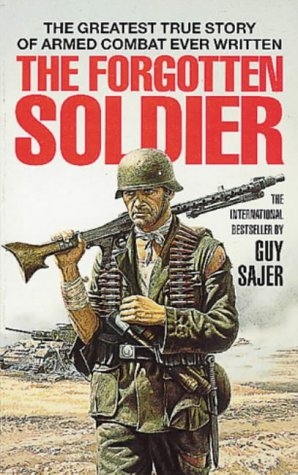

Décédé le 11 janvier 2022, Guy Mouminoux reste connu pour son seul roman, le récit de guerre autobiographique Le Soldat oublié (sous le pseudonyme de Guy Sajer) ainsi que pour ses bandes dessinées humoristiques ou historiques (sous le pseudonyme de Dimitri).

Guy Mouminoux est né à Paris le 13 janvier 1927. En 1916, son père, un poilu fait prisonnier à Verdun, avait rencontré sa mère pendant sa détention en Allemagne. Guy vit sa jeunesse en Alsace et est passionné par la lecture des revues de bandes dessinées humoristiques pour enfants. Il a le don du dessin et rêve d’en faire son métier. Mais en 1940, lorsque cette région est annexée par l’Allemagne, il rejoint les camps de jeunesse allemands. En 1943, comme d’autres « malgré-nous », enrôlé dans la division Grossdeutschland de la Wehrmacht, il participe, à seulement seize ans, aux combats sur le front de l’Est.

* Les bandes dessinées pour enfants.

Dans la première partie de sa carrière, sans avoir fait d’études aux Beaux-Arts, Guy Mouminoux se consacre à la bande dessinée pour enfants, l’une de ses passions de jeunesse. Fin 1946, il publie Les Aventures de Mr Minus, sa première bande dessinée humoristique. C’est le début d’une longue participation aux illustrés pour la jeunesse, d’obédience catholique (Cœurs vaillants…) ou communiste (Vaillant). Il faut se souvenir qu’en octobre 1945, alors que Cœurs vaillants est provisoirement interdit de publication le temps de contrôler s’il a « collaboré », les communistes lancent leur propre journal pour la jeunesse, Vaillant, en jouant sur la confusion des titres. A partir de 1959, il reprend dans Cœurs vaillants la série Blason d’argent, contant les aventures d’Amaury, preux chevalier combattant l’injustice. Il se fait alors un nom dans le monde de la bande dessinée.

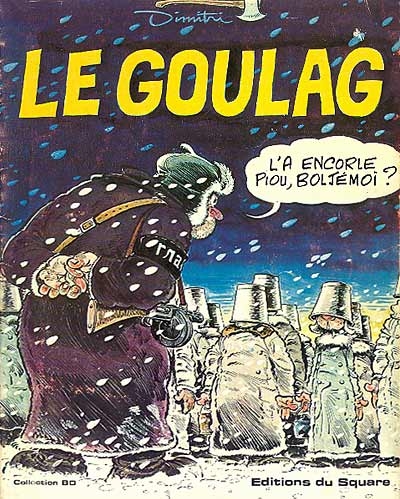

Guy Mouminoux participe également dans le journal Spirou aux Belles histoires de l’oncle Paul, courts récits historiques pour enfants. Au journal Spirou, il rencontre Jijé, auteur majeur de la bande dessinée chrétienne, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Ils réaliseront ensemble, au milieu des années 1960, quelques tomes de la série Les Aventures de Jean Valhardi. En 1964, pour le magazine Pilote, il crée une série humoristique, Goutatou et Dorauchaux, imaginant que deux chats constituent l’équipage d’un remorqueur. On découvre alors son style caractéristique qu’il reproduira pour la série Le Goulag. De 1970 à 1980, il crée pour Tintin, la série humoristique Rififi, jeune moineau turbulent, chassé du nid par ses frères à cause des punitions qu’il leur attire.

* Le soldat oublié.

En 1967, Mouminoux publie Le Soldat oublié chez Robert Laffont, qui obtient en 1968 le Prix des Deux Magots. Traduit en près de 40 langues, vendu à près de trois millions d’exemplaires, ce récit autobiographique décrit sa participation aux combats au sein de l’armée allemande. On découvre que Guy est mis au service du Reich allemand, dans le cadre de l’Arbeitsdienst. Il participe au ravitaillement des troupes sur le front de l’Est. Durant l’hiver 1942, le froid est intense. Son unité n’arrive pas à rejoindre à Stalingrad la 6e armée allemande de Paulus. Elle recule de Kharkov à Kiev. Début 1943, après une permission à Berlin où il rencontre Paula, il se porte volontaire pour être incorporé dans la division Grossdeutschland. Il participe alors à la bataille de Koursk, avant de reculer jusqu’au Dniepr. Tentant de repousser l’avancée soviétique, il combat aux côtés des enfants et des vieillards du Volkssturm. En avril 1945, il se rend aux Anglo-américains. Prisonnier de guerre, il est rapidement libéré du fait de son origine française.

Dans ce récit, il révèle la forte camaraderie au sein de l’armée allemande. Il décrit dans le détail les conditions de vie du soldat allemand. On découvre le terrible hiver russe (−40 °C), provoquant gelures et amputations. Mais bien que Mouminoux ait pris soin de signer ce roman sous pseudonyme, Guy Sajer (d’après le nom de jeune fille de sa mère), le monde de la bande dessinée découvre la véritable identité de l’auteur, qui reste fasciné par le courage de ces soldats prêts à donner leur vie pour une cause. Dès lors, Guy Mouminoux est parfois rejeté par certaines maisons d’édition.

* Le goulag.

En 1975, Guy Mouminoux prend le pseudonyme de Dimitri. Il réalise alors sa principale série, Le goulag, qui paraît dans les magazines Hop !, fanzine, Charlie mensuel, L’Hebdo de la BD, L’Écho des savanes, L’Événement du jeudi et Magazine hebdo. Il y rencontre Wolinski, Cavanna, Cabu, Gébé, Choron… et Reiser, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Le personnage principal du Goulag, Eugène Krampon, flegmatique ouvrier parisien émigré en Union soviétique, est interné au goulag 333 en Sibérie à la suite d’un malentendu. Il vit alors de surprenantes aventures, devenant pilote d’essai, soldat à la frontière sino-russe, champion de football… Il découvre qu’à la chute de l’empire soviétique, la Russie s’ouvre au capitalisme. Les hamburgers remplacent la bonne cuisine russe ! Mais il ne pense qu’à retrouver sa belle Loubianka. En s’adressant à un public plus adulte, Dimitri accède alors à la reconnaissance. Il expliquait que « Le Goulag, pour moi c’est la vie. Il nous entoure, nous sommes en plein dedans. On peut en pleurer mais aussi en rire. C’est un peu comme à la guerre » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54). Si Dimitri dénonce avec humour le régime communiste, il reste très attaché au peuple russe.

Après la disparition de René Goscinny, en 1977, Mouminoux est même pressenti par Georges Dargaud, alors en conflit avec Albert Uderzo, pour poursuivre la série Astérix le Gaulois.

Durant cette période, la gauche le soupçonne d’être d’extrême-droite et la droite l’accuse de fréquenter la gauche.

* La période d’humour grinçant.

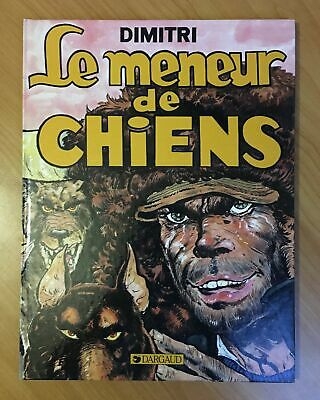

Dimitri réalise au début des années 1980 de nombreuses bandes dessinées satiriques.

Deo Gratias (1983), composée d’histoires courtes à l’humour noir grinçant, révèle le constat désespéré de Dimitri sur la civilisation moderne. Sa critique du féminisme, une femme exigeant de livrer un combat de boxe à un homme, est particulièrement féroce. Le noir et blanc lui convient très bien.

Dans Le Meneur de chiens (1984), un homme détestant la civilisation moderne s’apprête à se suicider. Mais il découvre alors qu’il a le pouvoir de parler aux chiens. Il va mener une meute de chiens féroces à l’assaut d’humains sans défense. Il leur ordonne de les tuer et de les manger. Dans cet album impitoyable, les attaques sont si sanglantes qu’il s’agit presque d’une bande dessinée d’horreur.

Les Mange-merde (1985) décrit une société gangrenée par l’insécurité et le chômage. La révolte gronde. Un jeune chef d’entreprise est ruiné. Il croise la route d’un jeune inventeur. Ensemble, ils rentrent dans un bistrot, qualifié de « dernier refuge gaulois ». Ils vont fuir une bande de racketteurs. De nouveau, Dimitri use de son humour noir féroce pour révéler l’état de la société.

Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…

Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, la bande dessinée Les Consommateurs (1987), à l’humour caustique, n’est pas une critique de la société de consommation. Un faux médecin se retrouve sans cabinet. Il accepte de se rendre au chevet d’un escroc international protégé par les services secrets. Après s’être fait piquer les fesses par une arête de barracuda ensorcelée, celui-ci se transforme en salamandre et ne peut vivre que dans une baignoire.

Dans La Grand’messe (1988), un éboueur veut changer de métier. Après un accident de voiture, il devient le sosie d’un ministre et le remplace pour déclamer des discours politiques vides de sens. Dimitri critique ici les politiciens qui méprisent leurs électeurs, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre.

L’abattoir (1989) lui vaut son éviction de chez Dargaud. Dimitri imagine qu’un homme au bout du rouleau s’enrôle dans la police. C’est l’occasion pour lui de dénoncer le lynchage d’une police désarmée et son abandon par le pouvoir judiciaire. Il affirme qu’ « on voudrait instaurer le désordre et le chaos qu’on ne s’y prendrait pas autrement » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54).

* Les récits historiques.

A partir des années 1980, Dimitri participe au grand succès de la bande dessinée historique, avec des récits particulièrement poignants. Ce sont les conditions extrêmes qui l’inspirent. Pour chacun de ces albums, Dimitri se documente très sérieusement. Il achète des maquettes pour dessiner les modèles sous tous les angles.

La Seconde Guerre mondiale reste son thème de prédilection. Son chef d’œuvre reste sans doute Kaleunt (1988). Il raconte le parcours de Heinrich Schonder, commandant de l’Unterseeboot 200, qui ne montre guère d’intérêt pour le régime national-socialiste. On prend conscience de la terrifiante vie des sous-mariniers, jusqu’à ce que ce sous-marin soit coulé le 24 juin 1943. Le dessin expressif et la colorisation sont superbes.

L’année suivante, dans Raspoutitsa (1989), Dimitri retrace, après la bataille de Stalingrad, la captivité d’un soldat allemand. Il illustre parfaitement son désespoir, marchant dans la neige au sein de colonnes de prisonniers rejoignant les camps de Sibérie.

D’autres bandes dessinées ont pour cadre la seconde guerre mondiale. Dans D-LZ129 Hindenburg (1999), Dimitri envisage l’hypothèse qu’un complot est à l’origine de l’embrasement du dirigeable Hindenburg, lors de son atterrissage le 6 mai 1937.

Dans Kursk tourmente d’acier (2000), Dimitri décrit, avec une multitude de commentaires, le parcours d’un soldat de l’armée allemande engagé dans la bataille de Kursk, lequel va être témoin de l’atrocité de la guerre. Kamikazes (1997) décrit la psychologie d’un jeune aviateur nippon sacrifiant sa vie pour sa patrie. Dimitri montre que son sens de l’honneur est le même que celui des samouraïs.

Dans le tome 2 de Sous le feu ! (2011), Dimitri prône le sens de l’honneur d’un jeune officier nippon descendant d’une famille de samouraïs. Au cours de la bataille de Malaisie (décembre 1941), il se bat avec bravoure et respecte ses prisonniers. Mais, sanctionné par un officier supérieur, il doit maintenant surveiller des prisonniers anglais chargés de construire un pont. Malgré le sabotage du pont, il continue de défendre les prisonniers de guerre anglais. Cet esprit chevaleresque envers l’ennemi lui évitera la prison en 1945. Dans tous ces récits de guerre, Dimitri explore la conscience tourmentée du guerrier. Mais Dimitri endosse également le point de vue des alliés. Le Convoi (2001) révèle ainsi l’angoisse des marins américains, livrant des armes à l’armée russe, toujours sous la menace des bombardiers et sous-marins allemands.

A titre exceptionnel, Dimitri réalise en 2008 le scénario du tome 1 de la série Les oubliés de l’Empire. Il raconte le parcours d’Üdo Sajer, un jeune wurtembergeois de 16 ans. En 1805, fasciné par l’armée napoléonienne, celui-ci parvient à s’engager, quitte le Saint-Empire romain germanique, et suit une formation militaire. Mais dès sa première bataille, le jeune Sajer découvre l’horreur de la guerre… Dimitri semble ainsi s’amuser à imaginer son parcours s’il était né deux siècles plus tôt, remplaçant ainsi la Wehrmacht par l’armée Napoléonienne.

* La fascination pour la forêt et la mer.

Dès qu’il avait un moment de libre, Dimitri partait se promener en forêt. Il s’y réfugiait lorsqu’il était contrarié, déprimé. Il a célébré son amour pour la forêt dans la bande dessinée Hymne à la forêt (1994). A la fin du premier millénaire, un chevalier errant fuit au coeur de la forêt profonde de la Saxe. Il détient une pierre noire qui va lui donner d’étranges pouvoirs. Après bien des péripéties, il se métamorphose en un beau guerrier solaire à l’armure magique… Sorti en 2007, La Malvoisine s’inspire du Roman de Renard. Dimitri imagine les mésaventures d’un vieux sage, qui tente de faire régner l’ordre et la justice entre les humains et les animaux, et de sa voisine guerrière qui considère que l’homme doit dominer le monde animal. Pour cette histoire, il reprend le dessin animalier de sa jeunesse. Mais ces deux légendes médiévales sont cependant décevantes.

Également fasciné par la mer, Dimitri était un fidèle des fêtes maritimes internationales de Brest. Dans nombre de ses récits, il montre la dureté de la vie en pleine mer.

Meurtrier (1998) évoque la dramatique vie d’un pauvre orphelin, qui après avoir perdu ses parents à l’âge de cinq ans, est pris en charge par une sinistre institution, condamné à une peine de prison pour meurtre, puis devient fantassin pendant la première guerre mondiale. Cet album permet à Dimitri de dessiner de terrifiantes tempêtes maritimes.

Dans Haute Mer (1993), Dimitri décrit, à l’aube de la première guerre mondiale, le parcours d’un baleinier qui va s’aventurer dans les eaux de l’arctique. Prêt à affronter tous les dangers, le commandant recherche en mer une créature mythique. Le dessin réaliste de Dimitri est si soigné qu’on a l’impression d’être immergé en haute mer.

Dans Sous le pavillon du Tsar (1995), Dimitri nous dévoile la bataille navale de Tsushima, opposant les 27 et 28 mai 1905 les forces russes du Tsar Nicolas II aux japonais. On découvre le quotidien des marins de la flotte russe ainsi que l’horreur d’une bataille navale moderne.

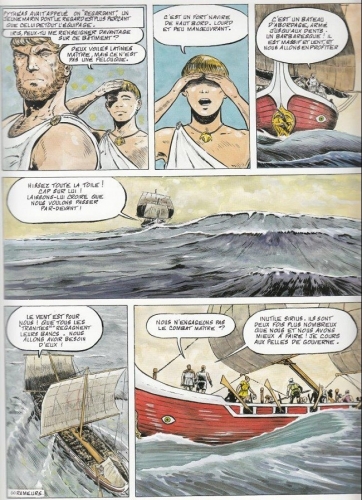

Le récit de Dimitri le plus surprenant reste sans doute Le Voyage (2003) publié chez Albin Michel en 2003. Aux alentours de 330 avant J.C, le savant Pytheas, originaire de la colonie grecque de Massalia (Marseille), prend la mer pour explorer l’Europe nordique. Il passe les Colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar) et découvre le phénomène des marées, alors inconnu des Grecs. Parvenant à éviter des pirates maures, il pousse plus au nord et atteint l’Armorique et ses mégalithes. Après le pays des Pictes, il parvient à l’île de Thulé, située sur le cercle arctique. Cédant la place à l’imaginaire, Dimitri n’hésite à conter une rencontre entre Pytheas et les dieux antiques puis le peuple atlante. Relire cette bande dessinée après la mort de Dimitri reste un moment émouvant…

Dimitri se définissait comme un européen, ne se sentant en Europe nulle part dépaysé (Le Choc du Mois, fév. 1989, p. 68). Il paraissait très calme, aux manières policées. Mais sa vie restait marquée par son expérience de combattant pendant la seconde guerre mondiale. Il s’exprimait ainsi : « Il m’arrive encore de sauter du lit la nuit. Les trente mois que j’ai passé dans l’armée représentent pour moi 75 % de mon expérience vitale. Le reste de mon existence me semble, en comparaison, si aimable, si facile… Et c’est peut-être monstrueux à dire, mais cette période atroce de ma vie constitue, en même temps, toute ma richesse. Quoi que je fasse, quoi que je cherche comme source d’inspiration, je tombe invariablement là-dessus » (Vécu, juin 2000, p. 85).

Sur le plan artistique, Dimitri avait appris son métier sur le tas. Auteur complet, il réalisait le scénario et le dessin. C’est peut-être la raison pour laquelle son dessin rond, au trait de pinceau nourri, racé et viril, était si caractéristique. Il dessinait avec ses tripes. On retrouvait toujours dans ses bandes dessinées l’idée dramatique qu’on n’échappe pas à son destin. Mais cette idée était souvent portée avec humour.

Conseils de lecture (parmi les œuvres encore éditées) :

– Le soldat oublié, 784 pages, 12 euros, Tempus Perrin.

– Récits de guerre t. 1 (Sous le pavillon du Tsar, Kamikazes, Meurtrier), 144 pages, 16 euros, Glénat.

– Le Voyage, 56 pages, 12,75 euros. Albin Michel BD.

Kristol Séhec

[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

10:42 Publié dans Bandes dessinées, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitri, guy sajer, guy mouminoux, bandes dessinées, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 23 février 2022

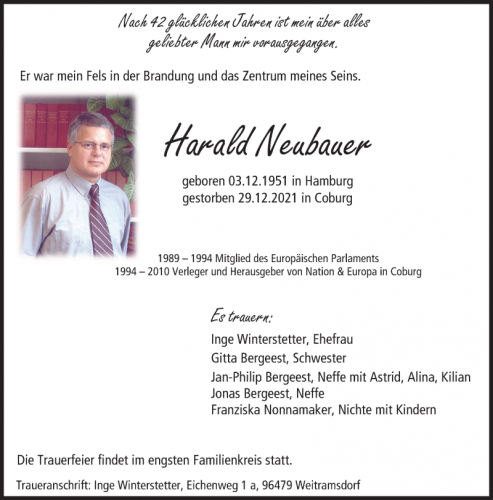

Harald Neubauer

19:01 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harald neubauer, hommage, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich

À la mémoire de l'académicien Igor Rostislavovich Shafarevich (Chafarevitch)

par Arkady Minakov

Source: https://www.geopolitica.ru/article/pamyati-akademika-igorya-rostislavovicha-shafarevicha

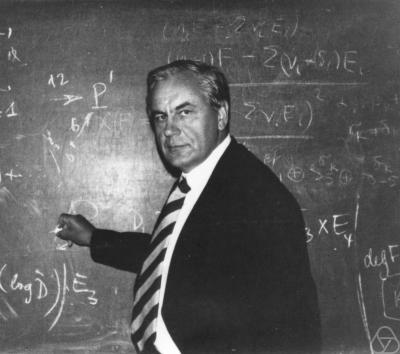

Le 19 février 2022, cela fera cinq ans qu'Igor Rostislavovitch Shafarevich est décédé. Il était sans aucun doute l'une des figures clés de la société russe du dernier tiers du XXe siècle et du début du XXIe siècle.

On ne peut pas dire que son nom soit peu connu de nos jours, mais peu de choses sont dites et écrites à son sujet dans l'espace public. Il y a de très bonnes raisons politiques à cela, pour lesquelles la figure de Shafarevich dans les années 1980 a été négativement mythifiée et tabouisée dans les médias libéraux.

Shafarevich est né le 3 juin 1923 à Zhytomyr. Son père, Rostislav Stepanovich, est diplômé du département de physique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou et a travaillé comme professeur de mécanique théorique. Shafarevich se souvient : "L'origine de mon père n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'il est lui-même originaire de Zhytomyr, mais d'où viennent ses parents - pas très clair pour moi. La racine "Shafar" elle-même figure dans le dictionnaire des racines slaves du Sud ou slaves de l'Ouest. J'ai rencontré un tel nom de famille dans des références à un auteur polonais, et on le trouve également en Serbie. Selon les rumeurs familiales, mon grand-père venait de Serbie. Cette conclusion est tirée d'abord du fait qu'il était orthodoxe (il était sacristain dans une église), et ensuite qu'il venait de l'Ouest : il parlait russe avec un accent. Et quel autre Occident orthodoxe y a-il? ...".

Sa mère, Yulia Yakovlevna, philologue de formation, ne travaillait pas la plupart du temps. Son père était le directeur de la succursale de la ville d'une banque d'État. Shafarevich se souvient : "C'était une occupation très dangereuse, car les premières troupes qui arrivaient prenaient tout l'or, et les suivantes exigeaient qu'il le donne. Plusieurs fois, il a été emmené au peloton d'exécution".

Certaines des terribles réalités des années post-révolutionnaires se sont fermement ancrées dans l'esprit du garçon : "... j'ai assisté à la tragédie de la paysannerie russe. Mes parents louaient la moitié d'une cabane de paysans en été au lieu d'une datcha (et les paysans déménageaient dans l'autre moitié). Elle se trouvait non loin de la ville actuelle de Pushkino. Le village s'appelait Kuronovo. Il n'existe plus - le terrain sur lequel il se trouvait a été inondé par le réservoir. Je me souviens que des choses étranges se sont produites lors de la construction du réservoir. Pendant la journée, mes amis et moi jouions aux raiders cosaques sur la rive, en nous cachant dans les buissons, et le soir, des personnes qui me semblaient énormes, à moi, un enfant, en raison de la différence de taille, ont été conduites dans les buissons. Des chiens aboyeurs les gardaient. Je n'ai pas communiqué avec eux, j'ai juste vu cette image d'une masse sombre s'étendant devant notre maison".

Les parents de Shafarevich lui ont donné une excellente éducation, il connaissait plusieurs langues et était extrêmement cultivé pour son âge. Déjà dans sa maturité, il a dressé une liste de vingt livres, qui lui ont fait "la plus grande impression". Parmi eux figuraient les byliny russes, les contes d'Afanasiev, des frères Grimm, Le Prométhée enchaîné et les Euménides d'Eschyle, l'Histoire d'Hérodote, le Faust de Goethe, Pouchkine et Dostoïevski. Ces livres lui ont très probablement été lus lorsqu'il était enfant.

Le cercle de lecture de Shafarevich s'est considérablement enrichi d'ouvrages de fiction moderne, d'ouvrages historiques, philologiques et philosophiques : des livres de Soljenitsyne (Un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch, Le Pavillon des cancéreux, L'Archipel GULAG), des "rednecks" de V.I. Belov ("Kanun") et autres. I. Belov ("Eve"), V. G. Raspoutine ("Adieu à la mère"), études de la mythologie, de la littérature et de la culture russes anciennes, ouvrages sur l'histoire de la société occidentale et russe. Une place spéciale dans cette liste a occupé les livres des penseurs conservateurs russes I.A. Ilyin "Sur la monarchie et la république" et "Nos tâches" ; I.L. Solonevich "Narodnaya Monarchiya", L.A. Tikhomirov "L'État monarchique".

À l'école, Shafarevich a développé un intérêt très profond pour l'histoire (il avait même l'intention de devenir historien, mais a ensuite considéré à juste titre que dans l'URSS extrêmement idéologisée, l'étude professionnelle de l'histoire entraînerait un coût moral et intellectuel trop important). Finalement, il a opté pour les mathématiques.

Dès l'âge de treize ans, il suit le programme scolaire en mathématiques, puis le programme de la faculté de mécanique et de mathématiques de l'université d'État de Moscou, où il passe ses examens externes. En huitième année, le jeune homme phénoménalement doué a suscité l'intérêt des professeurs du MGU (B. K. Delaunay), et en neuvième année, Igor Shafarevich a commencé des travaux de recherche en algèbre et en théorie des nombres. Après avoir quitté l'école, il est accepté en dernière année de la faculté de mécanique et de mathématiques et obtient son diplôme en 1940, à l'âge de 17 ans. Shafarevich a soutenu sa thèse de doctorat à l'âge de 19 ans et sa thèse de doctorat à l'âge de 23 ans. Il a rejoint la faculté du département de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou en 1944, et à partir de 1946, il a intégré le personnel de l'Institut mathématique Steklov (MIAN). Il a supervisé la soutenance de plus de trois douzaines de thèses de doctorat. En 1958, Shafarevich a été élu membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS et en 1991, il a été élu membre de l'Académie des sciences de Russie. Il a reçu le prix Lénine en 1959 pour la découverte de la loi générale de réciprocité et pour avoir résolu le problème inverse de la théorie de Galois. Les principaux travaux de Shafarevich portaient sur l'algèbre, la théorie des nombres et la géométrie algébrique. Il était l'un des mathématiciens les plus connus de notre époque, et membre des principales académies et centres scientifiques étrangers.

Shafarevich percevait les mathématiques comme "une belle symphonie se poursuivant sans fin", et l'opportunité de s'y évader du monde des dictats idéologiques, son "sens et sa beauté l'ont amené à réaliser le but religieux de la connaissance du monde". Lors d'une conférence prononcée à l'occasion de la remise du prix Heinemann en 1973 à l'Académie de Göttingen, Shafarevich a particulièrement insisté sur la relation entre la religion et les mathématiques, accordant une nette priorité à la religion : "Ce n'est pas la sphère la plus basse en comparaison, mais la plus haute de l'activité humaine - la religion - qui peut donner un but aux mathématiques. <...> Les mathématiques ont été formées en tant que science au 6e siècle avant J.-C. dans l'union religieuse des Pythagoriciens et faisaient partie de leur religion. Les mathématiques avaient un objectif clair : c'était un moyen de fusionner avec le divin en comprenant l'harmonie du monde exprimée dans l'harmonie des nombres. <...> Je voudrais exprimer l'espoir que, pour la même raison, il peut maintenant servir de modèle pour la solution du principal problème de notre époque : trouver un but religieux plus élevé et le sens de l'activité culturelle de l'humanité.

En l'absence d'un objectif religieux supérieur, toute l'activité scientifique de l'humanité ne mène qu'à la destruction globale.

Cependant, ce ne sont pas seulement ses succès en mathématiques qui ont rendu Shafarevich célèbre dans le pays et dans le monde. En tant que mathématicien, il reste connu d'un cercle relativement restreint de professionnels. Son activité sociale et politique dans le cadre du mouvement dissident, qui a vu le jour en URSS à cette époque, lui a apporté une notoriété incommensurable. Dès 1955, il a signé la "Lettre des trois cents" adressée au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique en solidarité avec la protestation des biologistes contre Lyssenko. En 1968, il a signé une lettre collective pour défendre le militant dissident des droits de l'homme A.S. Yesenin-Volpin, qui était emprisonné dans un hôpital psychiatrique. Et dès la fin des années 1960, Shafarevich devient l'un des leaders du mouvement dissident, rejoignant le "Comité des droits de l'homme en URSS" organisé par A.D. Sakharov, créé fin 1970, où il fait de la protection des droits des croyants l'un des thèmes principaux. Shafarevich occupait une position particulière au sein du Comité : "J'étais membre du Comité, mais j'étais irrité par le manque de direction dans ses activités. Il me semblait inutile d'étudier la situation des droits de l'homme en URSS, et non de se battre pour eux. J'ai rédigé un rapport sur l'état des religions en URSS. En préparant le rapport, j'ai souligné que la persécution anti-religieuse se produit dans tous les pays socialistes, sans exception. Partout où le socialisme s'est manifesté, que ce soit en Albanie, en Chine, partout les mêmes événements ont eu lieu : persécution de toute confession existante, persécution des croyants, quelle que soit leur croyance. Cela m'a fait réfléchir à la nature du socialisme lui-même.

Shafarevich a exposé sa vision du socialisme, remarquable par la profondeur et la clarté de sa compréhension, dans un court article intitulé "Socialisme", publié dans la collection "De sous les rochers", conçue par lui et A.I. Solzhenitsyne comme une sorte de continuation des célèbres collections "Jalons" et "De profondeur". Shafarevich a présenté le socialisme comme une conséquence des grandes crises vécues à plusieurs reprises par l'humanité. Le socialisme en tant que théorie et pratique est une manifestation du désir d'autodestruction de l'humanité, du Néant ; il est hostile à l'individualité, relègue l'homme au niveau des détails d'un organisme étatique et cherche à détruire les forces qui soutiennent et renforcent la personne humaine : la religion, la culture, la famille, la propriété individuelle.

Immédiatement après l'arrestation et la déportation hors d'URSS de son co-auteur Soljenitsyne en février 1974, Shafarevich a écrit des lettres ouvertes pour défendre l'écrivain. Il a été renvoyé de l'université d'État de Moscou en 1975 et n'y a plus enseigné depuis. Cependant, il n'a pas été touché par de graves représailles à cette époque. La situation s'est aggravée lorsqu'en 1982, il a laissé le manuscrit de son essai "Russophobie", écrit en 1980, partir en "samizadat" : "Les vrais problèmes ont commencé lorsque j'ai écrit 'Russophobie'. ... J'ai écrit de nombreux ouvrages, mais c'est celui-là qui est vraiment célèbre. L'homme de la rue, si vous lui demandez qui est Shafarevich, serait capable d'associer mon nom exclusivement à cette œuvre.

Shafarevich lui-même pense que la principale chose qu'il a faite dans cet essai a été de généraliser le concept de "petites gens", qui a été introduit pour la première fois par l'historien français Augustin Cochin, qui a analysé la situation des cercles intellectuels en France avant la révolution de 1789 : "Cochin a décrit comment les "salons" français ont préparé la révolution. Elle a été réalisée par des personnes unies par un sentiment commun, à savoir le mépris et la haine de leur propre pays et de leur culture. Ils niaient toutes ses réalisations, considéraient la France et les Français comme quelque chose de peu de valeur par rapport à d'autres nations qui, selon eux, avaient remporté de grands succès, et insistaient sur le fait que seul un renversement radical dans tous les domaines de la vie ferait de la France "une partie de l'humanité éclairée". Les conséquences de leurs activités étaient terribles."

Shafarevich a suggéré qu'un tel phénomène - une "petite nation" - apparaît en période de crise majeure dans n'importe quel pays, qu'il s'agit d'une sorte de phénomène mondial. En tant que "petit peuple", Shafarevich voyait les sectes calvinistes protestantes en Angleterre pendant la Révolution anglaise du XVIIe siècle, les "illuminati" et les "encyclopédistes" en France à la veille de 1789, les "Hégéliens de gauche" en Allemagne, qui ont ouvert la voie à l'émergence du marxisme et de l'anarchisme, les nihilistes russes des années 1860 et 70... Ce sont ces minorités religieuses et idéologiques qui ont formé le noyau de la "contre-élite" et ont été la cause et le moteur de tous les grands cataclysmes sociaux qui se sont abattus sur les pays susmentionnés.

Le "petit peuple", dans l'interprétation de Shafarevich, n'est pas un courant national à proprement parler, car il pourrait inclure des représentants de différentes ethnies et nationalités. Cependant, à la veille des révolutions de 1905-1907 et de 1917 en Russie, ainsi que plus tard en URSS dans les années 1970 et 1980, "un certain courant de nationalisme juif" a joué un rôle majeur dans le "petit peuple".

C'est cette disposition qui a provoqué un grave conflit dans le mouvement social de l'époque, car dans la perception du camp dissident-libéral, elle permettait d'interpréter la "russophobie" comme un vulgaire pamphlet antisémite.

Au même moment, le KGB, alors dirigé par Yuri Andropov, a commencé à répandre des rumeurs sur l'arrestation possible du scientifique. Le début des années 1980 a été marqué par les arrestations et la persécution d'un certain nombre de membres du "Parti russe" de l'époque. Shafarevich se souvient de cette époque comme suit :

"Un document sur ce sujet est maintenant connu - la lettre d'Andropov au Politburo... Andropov y parle de certains "Russes" dangereux, qui sont apparus à la place de défenseurs des droits de l'homme vaincus. C'est à ce moment-là que la chasse aux personnes d'"obédience russe" a commencé. Ainsi, en 1982, L.I. Borodin a été arrêté. D'ailleurs, alors que l'enquête était déjà terminée, on lui a dit : "Votre sort est scellé. Voulez-vous savoir qui sera le prochain ? Shafarevich." Il a raconté cela à l'avocat, ce dernier à sa femme, sa femme à moi".

Néanmoins, Shafarevich n'a pas été arrêté, bien que la réaction à ce livre La russophobie soit encore tangible : sa femme a été suspendue de son enseignement à l'Institut d'ingénierie et de physique, et son fils n'a pas été admis au département de physique de l'Université d'État de Moscou.

Le conflit s'est particulièrement intensifié après la publication de l'essai en 1989 dans le journal "pseudo-romantique" Nash sovremennik. Des lettres collectives de protestation signées par Y. N. Afanas'ev, A. D. Sakharov, D. S. Likhachev, des mathématiciens américains, etc. se sont coalisés contre Shafarevich. En 1992, l'Académie nationale des sciences des États-Unis a appelé Shafarevich à refuser volontairement de devenir membre de l'Académie, car il n'existe aucune procédure d'expulsion de l'Académie (en 2003, Shafarevich l'a lui-même quittée en signe de protestation contre l'agression américaine contre l'Irak).

À partir de la fin des années 1980, Shafarevich a participé sporadiquement aux initiatives politiques et culturelles du mouvement national-patriotique alors naissant : on connaît sa participation symbolique à des organisations telles que l'Union nationale russe, l'Assemblée du peuple russe, le Front du salut national, le Parti démocratique constitutionnel-Parti de la liberté du peuple et le Centre panrusse de la droite nationale. Il a également contribué pendant un certain temps à des publications telles que le journal Den et le magazine Nash sovremennik.

Cependant, dans les années 1990 et au cours de la première décennie des années 2000, Shafarevich a joué son principal rôle public non pas en tant qu'homme politique, ce qu'il n'a jamais été, mais en tant qu'auteur d'interviews, d'articles et de livres, sans lesquels l'autodéfinition idéologique d'une partie du mouvement national conservateur moderne n'aurait pas été possible. Parmi eux, l'article "Deux routes vers un même précipice" mérite une mention spéciale, dans lequel le socialisme et le capitalisme sont considérés comme les hypostases d'une seule et même civilisation, dans laquelle tout ce qui est organique et naturel est étranger, tout est remplacé par un mécanisme complètement artificiel, où le rythme de travail et le style de vie sont subordonnés à la technologie, où tout est standardisé et unifié : la langue, les vêtements, les bâtiments.

Une telle civilisation est exceptionnellement productive à certains égards, comme sa capacité à nourrir sa population, à générer de l'énergie, à produire des armes de destruction massive, à contrôler et à manipuler la conscience de masse, etc. Mais cette civilisation, qui détruit activement la nature et supprime tous les aspects organiques et traditionnels de la vie, porte les germes de sa propre disparition, réduisant l'homme au plus bas niveau, celui de son essence animale. Cela doit inévitablement conduire à une crise spirituelle, démographique et écologique mondiale. La différence entre le mode de "progrès" occidental et le socialisme est que le premier est plus "doux" et repose davantage sur la manipulation de la conscience de masse, tandis que le second s'appuie incomparablement plus sur la violence directe et la coercition. Shafarevich a essentiellement appelé à la recherche d'une "troisième voie" qui mobiliserait l'expérience de toutes les formes de vie plus organiques pour surmonter la crise menant à la disparition de l'humanité.

La dernière œuvre majeure de Shafarevich est le traité "L'énigme des trois mille ans", consacré à la question juive, qu'il a écrit pendant vingt-cinq ans (c'est-à-dire depuis 1977).

L'idéologie de la "troisième voie", partagée par presque tous les courants conservateurs en Russie, a été développée en son cœur dans les écrits de Shafarevich, à commencer par son article programme "Deux routes vers un précipice" (1989). Le terme "russophobie", l'un des premiers utilisés par F.I. Tyutchev, a pris racine grâce à Shafarevich, d'abord dans le discours national-patriotique, et depuis environ 2014, il est fermement ancré dans la rhétorique officielle.

Shafarevich est décédé le 19 février 2017 et a été enterré au cimetière de Troekurovsky. En dépit de sa renommée nationale et internationale et de son prestige extrêmement élevé dans le milieu patriotique, dont certains avaient à cette époque réussi à s'engager de manière constructive avec l'establishment, il n'y a pas eu de condoléances de la part des autorités suprêmes, ni de reportages sur sa mort sur les chaînes de télévision centrales.

Principaux travaux de I.R. Shafarevich :

Shafarevich I. R. Socialism / I. R. Shafarevich // From under the boulders : a collection of articles. - M. : Paris : YMCA-PRESS, 1974. - С. 29-72.

Shafarevich I. R. Russophobia / I. R. Shafarevich. Œuvres complètes : en 6 vol. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2 - P. 273-395.

Shafarevich I. R. Two roads to one precipice / I. R. Shafarevich. Collection complète des œuvres : en 6 volumes. - Moscou : Institut de la civilisation russe, 2014. - VOL. 2. - P. 3-54.

16:45 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, igor r. chafarevitch, russie, mathématiques, sciences, dissidence soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 12 février 2022

Günter Maschke est mort - Nécrologie pour mon ami !

2003: Günter Maschke à Francfort lors d'un colloque sur le philosohe Adorno.

Günter Maschke est mort - Nécrologie pour mon ami !

par Werner Olles

Source: https://wir-selbst.com/2022/02/12/gunter-maschke-ist-tot-nachruf-auf-einen-freund/

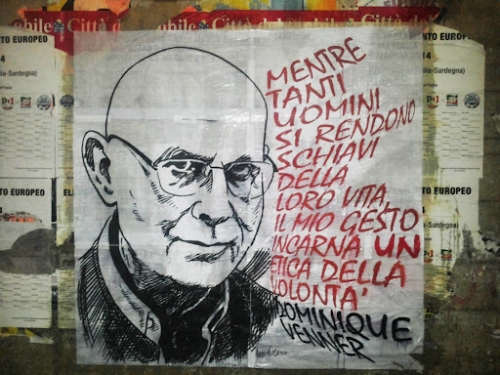

Il y a quelques personnes dont l'existence même donne réconfort. C'est le cas de mon cher ami Günter Maschke, qui est décédé de manière inattendue le 7 février, trois semaines seulement après son 79e anniversaire. Une semaine plus tôt, nous nous étions encore parlés au téléphone, il était de bonne humeur, travaillait à son petit livre d'anecdotes sur Carl Schmitt et se réjouissait de l'arrivée du printemps, car nous pourrions alors à nouveau manger ensemble au restaurant italien. Et puis mercredi, j'ai vu sa photo sur le blog "acta diurna" de Michael Klonovsky et j'ai lu la nouvelle de sa mort, je n'ai d'abord pas voulu y croire et je n'arrive toujours pas à y croire aujourd'hui.

Nous nous sommes rencontrés au milieu des années 1980, alors qu'Alain de Benoist devait parler de la "Nouvelle Droite" dans une maison privée quelque part dans le Taunus. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait là quatre ou cinq personnages que j'ai reconnus comme étant des membres du Kommunistischer Bund (KB) - avec lequel j'avais encore sympathisé dix ans auparavant -, ce qui a conduit l'organisateur, un avocat de Francfort, à annuler la rencontre. Maschke a écumé de rage et a écrit à ce monsieur une lettre amère dont la teneur était la suivante : "Si nous nous dégonflons déjà devant une telle bande d'hirsutes du KB, comment allons-nous arriver un jour au pouvoir ?". En tant qu'ancien radical de gauche, cela m'a touché au cœur, et lorsque nous nous sommes découverts de nombreux points communs, il avait par exemple appris le métier d'assureur comme moi, avait été membre du SDS, puis du SPD, mais avait renoncé au communisme après son asile sur l'île de Cuba, tandis que chez moi, quelques années plus tard, la triste réalité de la gauche, dans le propre cadre des mes fréquentations, a suffi à détruire mes utopies socialistes.

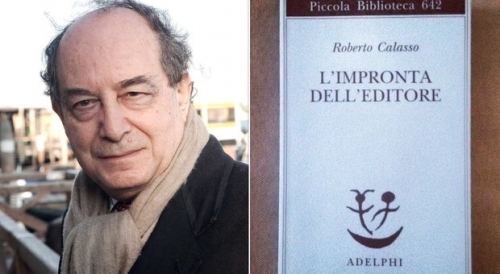

Deux productions du plus haut intérêt de la maison "Edition Maschke".

Nous nous sommes ensuite rencontrés plus souvent, nous sommes allés manger ensemble ou allés siroter quelques breuvages au café, et il était toujours présent lors des réunions mensuelles à la "Nibelungenschänke", auxquelles participaient également Martin Mosebach, Lorenz Jäger, l'artiste de cabaret Matthias Beltz, Gerd Koenen, Claus Wolfschlag, "notre" député de l'époque au Römer (le parlement de la ville de Francfort, ndt) Wolfgang Hübner, Eckhard Henscheid, Götz Kubitschek et Ellen Kositza. Cela s'est encore intensifié après le décès de sa chère Sigrid il y a six ans, dont il s'est occupé avec dévouement jusqu'à la fin. C'est alors que s'est révélée une facette que beaucoup ne soupçonnaient pas chez un homme qui, en tant que professeur invité à l'Académie de la marine de guerre de La Punta au Pérou, enseignait à ses élèves officiers la théorie de la lutte contre les partisans de son propre maître Carl Schmitt et qui avait lui-même participé à deux campagnes contre les terroristes du Sentier lumineux ("Sendero Luminoso"). De ces campagnes, il nous est parvenu une anecdote savoureuse qui mérite d'être retenue : Lors d'une fusillade à Ayacucho, l'armée fut bombardée de grenades de mortier par le Sendero, et alors que la place du marché de la petite ville était jonchée de débris et de cadavres, Maschke découvrit dans la vitrine d'une librairie, curieusement restée à peu près intacte - le libraire s'était sagement éclipsé - un livre de son ennemi préféré Jürgen Habermas "Théorie de la communication sans domination". Ses camarades ne furent pas étonnés de le voir ensuite éclater de rire malgré le carnage qui l'entourait. Dans son magnifique livre "La parole armée", il décrit d'ailleurs dans un essai du même nom l'ascension du "Sendero", une lecture qui coupe le souffle.

Günter Maschke est né le 15 janvier 1943 à Erfurt. Son père biologique étant mort pendant les dernières années de la guerre, il a été adopté par un monsieur Maschke, un fabricant de tricots de la classe moyenne. Son père adoptif, un Stresemannien politique qu'il aimait beaucoup, déménagea avec sa famille et son entreprise à Trèves à la fin de la guerre. C'est là que le jeune Günter grandit dans une Allemagne d'après-guerre marquée par la France, obtint son certificat d'études secondaires (Mittlere Reife), puis son baccalauréat (Begabtenabit) des années plus tard dans le Bade-Wurtemberg, et adhéra aussitôt à l'Union allemande pour la paix (Deutsche Friedensunion, DFU), une organisation de façade du KPD interdit, financée par la RDA, ce qui fit sensation dans la ville catholique de Trèves et provoqua des tumultes et lui valu des insultes, ce qui lui plut beaucoup. Il était logique qu'il rejoigne également le KPD illégal peu de temps après.

Avec Rudi Dutschke, Frank Böckelmann, Herbert Nagel et Dieter Kunzelmann, il était actif dans la "Subversive Aktion", puis plus tard dans le SDS. Il a déserté l'armée allemande, mais pas pour des raisons pacifistes, s'est réfugié en Autriche où il fut connu sous le nom de "Dutschke de Vienne". Lorsque la police a voulu l'expulser vers l'Allemagne, l'ambassadeur cubain lui a offert l'asile. Pendant les deux années qu'il passa sur l'île à sucre, Maschke découvrit le côté obscur du communisme, une économie moribonde, la faim et une répression excessive, le système des mouchards, la mentalité habituelle de l'Amérique latine qui consiste à ne rien faire, et le "petit protégé" de Castro devint avec le temps un opposant grâce à son amitié avec le dissident et poète Heberto Padilla. Lorsque le régime l'accusa de "conspiration", même le Lider Maximo - qu'il vénérait malgré tout parce que Castro avait tenu tête au principal ennemi de l'Amérique latine, les États-Unis - ne put plus le protéger : la police militaire cubaine est venue le chercher, a glissé un bon cigare dans la poche de sa chemise à l'aéroport et l'a mis dans l'avion. En Allemagne, un an de prison l'attendait à Landsberg. Pendant cette période, qu'il ne regretta jamais, il mit sur pied la bibliothèque de la prison et fit ce qu'il aimait le plus : lire.

En haut, Maschke à son retour de Cuba. En bas, Maschke attend son procès qui le conduira à purger treize mois de prison à Landsberg en Bavière.

Il serait trop long d'énumérer toutes les étapes de sa vie aventureuse. Jusqu'à la mort de Carl Schmitt en 1985, il a travaillé comme pigiste permanent pour la FAZ. Sa nécrologie de Schmitt, qui venait de mourir, incita Dolf Sternberger à écrire un contre-article et Maschke à démissionner de son poste à la FAZ. Maschke fonda sa propre maison d'édition, "Edition Maschke", donna des conférences, surtout à l'étranger, en Espagne, en France, en Colombie, écrivit de magnifiques essais, commenta et traduisit les œuvres de Juan Donoso Cortés - il suffit de lire son essai "La dictature légale du général Narváez et Donoso Cortés (1847/51)" - et devint à Francfort-sur-le-Main le point focal où convergeaient de jeunes intellectuels de droite, surtout des admirateurs étrangers de Schmitt, auxquels il offrait en quelque sorte des cours privés. Il donna d'innombrables interviews sur Carl Schmitt, le droit international, la constitution de la République fédérale d'Allemagne qui n'existe toujours pas - sa première interview dans le JF "Die Verfassung ist unser Gefängnis" (la constitution est notre prison) est légendaire - et cultiva son existence d'érudit privé, traité avec un soin relatif, même par la très controversée plateforme Wikipedia.