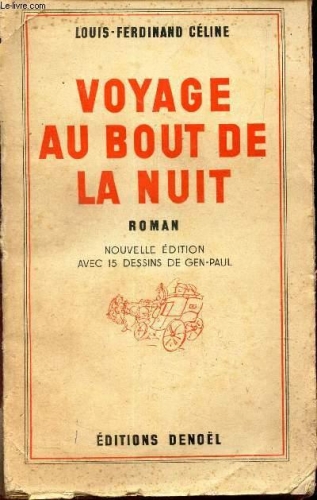

Parution du n°440 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

François Marchetti nous a quittés

Céline dans Paris-Midi (1ère partie)

Actualité célinienne

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Philosophie de Don Quichotte

Par Juan Manuel de Prada

La philosophie de Don Quichotte consiste à se battre contre l'esprit de notre temps, mais sans espoir de victoire.

Avant de renverser Don Quichotte sur le sable de la plage de Barcelone, le célibataire Samson Carrasco (déguisé à l'époque en Chevalier de la Lune Blanche) détermine expressément les règles du défi. Si Don Quichotte est vaincu, il devra se retirer dans son village pendant un an ; mais il doit d'abord déclarer que Dulcinée du Toboso n'est pas la plus belle dame du monde. En lui faisant abjurer la dame de ses pensées, Samson Carrasco entend, en effet, que la retraite de Don Quichotte soit définitive ; car un chevalier qui abandonne sa cause devient un homme sans mission.

Mais lorsqu'il est renversé et à la merci de son vainqueur, la lance de celui-ci pointée sur sa gorge, Don Quichotte, "comme s'il parlait du fond d'une tombe, d'une voix affaiblie et malade", refuse de renier sa bien-aimée : "Dulcinée du Toboso est la plus belle femme du monde, dit-il, et moi le chevalier le plus déshonoré de la terre, et il n'est pas juste que ma faiblesse conteste cette vérité. Pousse, chevalier, la lance, et finis-en, car tu m'as déjà déshonoré". Don Quichotte s'est donné à Dulcinée sans conditions, sans rien demander en retour, sans exiger en contrepartie de sa fidélité que Dulcinée lui réponde. Pourquoi, alors, la grandeur de Dulcinée devrait-elle dépendre de la faiblesse de son bras ? Ce n'est pas la force de Don Quichotte qui a déterminé que Dulcinée est la plus belle femme du monde, l'opinion inconstante des hommes ne change pas l'essence de la vérité. La loyauté de Don Quichotte envers Dulcinée n'a pas changé même lorsqu'il l'a vue transformée en un paysan sans classe ; elle ne changera pas non plus lorsque la lance du Chevalier de la Lune Blanche lui coupera la gorge. Et la détermination de Don Quichotte est si belle que même le méchant Samson Carrasco se rend: " Vive, vive dans son intégralité la renommée de la beauté de la dame Dulcinée du Toboso, que je suis déjà satisfait si le grand Don Quichotte se retire chez lui pendant un an".

Miguel de Unamuno a affirmé à juste titre que cette scène résume la philosophie du "quichottisme". Peu importe si, en luttant pour défendre la vérité, nous sommes vaincus et humiliés ; peu importe si notre moi déchu est vaincu, car la vérité, où vit notre moi éternel, ne peut être vaincue. Et le paradoxe veut que, à travers notre défaite, cette vérité brille avec plus d'intensité. Don Quichotte se jette dans toutes les entreprises sans se soucier de la défaite, il sait accepter sereinement l'échec car il est pleinement convaincu de la vérité qu'il défend. Il n'a d'autre aspiration que de se faire le défenseur de cette vérité, aussi n'admet-il pas de la négocier, il n'est pas prudent et ne calcule pas, il n'hésite pas et ne recule pas. Même s'il sait que cette vérité sera attaquée par toutes les canailles, même s'il sait qu'en la défendant contre vents et marées il sera vilipendé et moqué, il ne veut pas renoncer à la défendre ; car l'adhésion à cette vérité qui s'est nichée dans son moi éternel l'a dépouillé de l'amour-propre et des peurs humaines. Celui qui est guidé par l'amour de soi et les peurs humaines finit par déformer les demi-vérités, finit par craindre davantage son propre sort - le rejet de ses contemporains, la perte de prestige, etc. - que l'obscurcissement de cette vérité qui illumine nos jours.

La philosophie de Don Quichotte, aujourd'hui, se résume à lutter contre l'esprit de notre époque, même sans espoir de victoire. Et pour cela, nous devons être prêts à prendre de nombreux coups et à nous rendre ridicules, non seulement devant des hommes façonnés par la mentalité de l'époque, mais aussi devant nous-mêmes. Miguel de Unamuno affirme à juste titre que cette philosophie quichottesque est "la fille de la folie de la croix", où, en effet, le Christ s'expose au ridicule, non seulement devant les bourreaux qui se moquent de lui en lui demandant, au milieu des rires, de descendre de la croix, mais devant lui-même, qui aurait pu accéder à cette demande s'il avait seulement "retrouvé sa raison", c'est-à-dire s'il s'était libéré de la nature mortelle qui le maintient emprisonné sur la croix.

Don Quichotte aurait également pu éviter de nombreux problèmes et afflictions s'il avait seulement "retrouvé la raison" : car, comme nous le remarquons souvent tout au long du roman, c'est un homme qui réfléchit de manière très subtile et prudente et, par conséquent, il aurait pu élaborer des plans pour échapper aux dangers et aux complots, sans renier complètement sa vérité, en acceptant seulement de la dissimuler par divers subterfuges. Mais il ne le fait pas. Et, vaincu, Don Quichotte gagne mystérieusement ; devenant la risée de ses détracteurs, il triomphe d'eux.

C'est une leçon de morale extraordinaire, mais il faut un courage héroïque pour l'assumer. Faisons comme Don Quichotte, même avec une lance sur la gorge, même si nous devons retourner vaincus au village.

Source: http://novaresistencia.org/2021/07/29/a-filosofia-quixotesca/

19:04 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don quichotte, philosophie, littérature, espagne, lettres, lettres espagnoles, littérature espagnole, cervantès, miguel de unamuno |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

12:32 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abel bonnard, france, histoire, livre, modérés, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

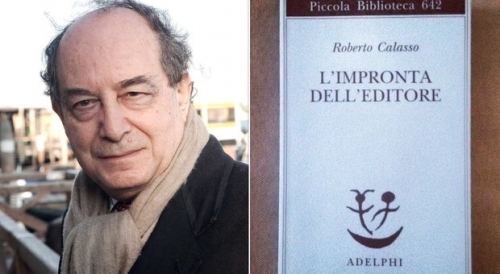

De Nietzsche à la Mitteleuropa, l'univers culturel de Roberto Calasso

Hommage à l'éditeur Roberto Calasso (1941-2021)

Andrea Muratore

Roberto Calasso, décédé ce 28 juillet, était, en fin de compte et tout simplement, un homme cultivé et libre. Et cela suffit pour comprendre l'incisivité de son travail dans le monde de l'édition italienne des XXe et XXIe siècles. Dans ce cas, ce n'est pas le caractère extraordinaire de l'ordinaire qui est frappant, mais plutôt la capacité de Calasso à façonner une structure éditoriale capable de donner l'exemple en Europe, une maison d'édition à l'image et à la ressemblance de sa vision du monde et de la culture.

En tant que directeur éditorial de la célèbre maison d'édition italienne Adelphi, Roberto Calasso a donné la parole à un éventail large et pluriel d'auteurs. De son époque et du passé. Parfois, on peut dire, de l'avenir, car il a anticipé la célébrité de certains auteurs ou a permis la transposition d'écrivains et d'essayistes en icônes "pop" grâce à ses intuitions réfléchies. Ce qui est particulièrement frappant, cependant, c'est l'ampleur des sujets sur lesquels s'est penchée la bibliothèque Adelphi, qui a rassemblé plus de 700 titres depuis 1965.

Une ampleur qui reflète la profonde curiosité culturelle du deus ex machina qui règnait sur Adelphi. Ethologie (Konrad Lorenz) et littérature du fantastique (J.R.R. Tolkien), ésotérisme (Gurdjeff et Guénon) et foi (Ignace de Loyola), penseurs séculiers (Benedetto Croce) et vrais mystiques (Simone Weil). Un courant de conscience continu, polymorphe, capable de s'adapter aux nombreux stimuli que Calasso et la maison Adelphi ont su saisir et transmettre, donnant naissance à des textes qui "risquaient de ne jamais devenir des livres", comme il l'écrivit en 2013 dans L'impronta dell'editore.

Calasso et Adelphi entre le sacré et le profane

Calasso était un personnage sui generis, qui ne pouvait être classé dans des groupes, des courants d'expression ou des domaines politiques précis. Il était le Franco Battiato de l'édition, capable de créer un univers de référence capable de visiter métaphoriquement des mondes lointains et de recevoir des stimuli hétérogènes de la part de ceux qui ont la bonne prédisposition pour y entrer. Parmi les auteurs publiés par Calasso figure Manlio Sgalambro, un philosophe dont la collaboration avec le maître sicilien est à l'origine de certains de ses textes les plus profonds ; il y avait aussi de la place pour un grand hérétique de la culture italienne comme Curzio Malaparte, un opposant à tous les conformismes; et les voyages dans des terres lointaines et les épopées culturelles, historiques, naturalistes et ethnographiques du britannique Bruce Chatwin, inaugurées par En Patagonie, un texte ayant la capacité profonde de mener à la découverte d'une accumulation profonde d'histoires et de récits humains, racontant une terre rude, glacée et inhospitalière aux antipodes de notre Europe.

Chez Adelphi, sous la houlette de Calasso, le fleuve de la connaissance coule à un rythme inhabituel à l'ère de la société de l'information de masse. Et les protagonistes de ses collections sont souvent les grands hérétiques, les libres penseurs, les voix hors du chœur. Cela permet d'apprécier plus profondément le travail d'une maison d'édition qui, comme le rappelle Pangea, a su se distinguer par son autonomie, et a continué à le faire au cours du dernier demi-siècle, dans une phase où " les grands éditeurs, étourdis par le climat de l'après-guerre, pressés par les exigences moralisatrices et pédagogiques, par les préjugés politiques et culturels de la société bourgeoise naissante, ont publié des œuvres évidentes, laissant de côté "une grande partie de l'essentiel". Le sectarisme laïc, l'afflux catholique ou marxiste, semblaient obliger les éditeurs à n'accepter que des auteurs alignés, catalogués en grappes".

Qui d'autre, après tout, aurait pu apporter en Italie la meilleure version de Masse et puissance, le texte analysant le rapport entre les sociétés et l'autorité écrit par le penseur germano-britannique Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981, une critique désacralisante des principales idéologies du vingtième siècle? Qui, dans les années 1970, redécouvrait Joseph Roth et, avec des romans fondamentaux tels que La crypte des capucins, un afflux considérable d'oeuvres venues d'Europe centrale, avec une belle nostalgie d'une Europe qui pouvait encore être considérée comme le centre du monde? Qui voudrait entreprendre un voyage culturel à la découverte des grandes religions du monde, en abordant l'hindouisme (avec une édition de la Bhagavadgita), le bouddhisme (avec Les actes du Bouddha du moine et poète Asvaghosa), le canon biblique et la traduction chrétienne?

Dans ce dernier domaine, la maison Adelphi de Calasso a publié des versions éditées et commentées du Livre de Job, "nourriture, vêtement et baume pour ma pauvre âme" pour Soren Kierkegaard, et du Cantique des Cantiques de Saint François, en confiant l'édition au philosophe Guido Ceronetti, répondant avec la simplicité de la sagesse antique aux appels pompeux de l'hégémonie culturelle de l'époque ?

La redécouverte de Nietzsche

Calasso était un éditeur, mais aussi une énigme. On peut se demander si, en fin de compte, il n'a pas fait tout cela juste pour s'amuser. Pour le plaisir intellectuel de montrer que la culture est la culture, sans adjectifs, et par conséquent de se moquer des guerres tribales mises en scène par les "hégémons", les fidèles des partis et les écrivains du courant dominant. Profondeur et simplicité se rejoignent là où les auteurs "Adelphistes", les frères unis dans une vision culturelle commune, laissent leur empreinte en montrant les risques inhérents à un catalogage excessif des œuvres littéraires dans des schémas idéologiques et politiques. Irrévérencieux à l'égard des censeurs qui entendaient biffer des auteurs tels que Ernst Junger, qu'il a porté à l'attention du public italien à juste titre, Calasso a pu construire son opera omnia en restituant Friedrich Nietzsche à la culture italienne, dont la traduction presque intégrale représente une opération visant à rendre une justice culturelle et philologique à la mémoire d'un auteur controversé, trop souvent mal interprété dans notre contexte national.

En particulier, dans la traduction et le commentaire de l'Ecce Homo de Nietzsche, qu'il réalise en 1969 à l'âge de 28 ans, on retrouve toute la curiosité, le flair et le sens culturel de Calasso. Comme pour s'acquitter d'une dette envers le grand philosophe rococo, Calasso traduit l'œuvre et la commente pour inverser la traditionnelle interprétation "dégénérative", en lisant, en fin de compte, dans le "Christ ou Dionysos ?" avec lequel se termine l'œuvre la plus autobiographique de Nietzsche, non pas la question irrésolue devant le déclin de son esprit mais le grand dilemme existentiel de l'homme contemporain, dont le démêlage est peut-être le grand don du penseur allemand. Il était conscient que l'Europe du 20e siècle serait perpétuellement imprégnée du dualisme entre sa vocation traditionnelle et un mouvement systémique vers l'entropie. Le fait même de rendre justice à la traduction littérale du terme "Übermensch", en balayant les éventuels qualificatifs obscurs inhérents au sulfureux "Superman", témoigne d'une telle attention et d'un tel soin pour les détails culturels et la pensée d'un auteur, même décédé, que cela dénote le profond respect de Calasso pour toutes les formes d'expression culturelle. Comme un véritable intellectuel libre. Capable de s'adresser au monde dans plusieurs langues, dans plusieurs styles et dans plusieurs modes d'expression. Avec la force perturbatrice des livres.

Source: https://it.insideover.com/societa/da-nietzsche-alla-mitteleuropa-luniverso-culturale-di-roberto-calasso.html

11:39 Publié dans Actualité, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édition, éditeurs, roberto calasso, italie, hommage, actualité, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tocqueville et Gobineau : entretiens sur notre décadence

par Nicolas Bonnal

J’ai beaucoup écrit et publié sur la Fin de l’Histoire. La notion est aristocratique : Chateaubriand, Tocqueville et Poe qui abominait la démocratie (voyez ses Entretiens avec une momie). J’ai enfin trouvé la correspondance de Tocqueville et Gobineau, qui évoquent tous les deux ce point expliqué au même moment par le mathématicien et historien Cournot. Le Second Empire c’est la prostration de notre histoire: étatisme, malthusianisme, chauvinisme et consumérisme.

Gobineau a travaillé jeune sous les ordres de Tocqueville. Ce dernier abomine ses théories mais le rejoint dans une certaine dimension, comme on verra tout à l’heure. Il écrit le 11 octobre 1853 :

« Je ne vous ai jamais caché, du reste, que j’avais un grand préjugé contre ce qui me paraît votre idée mère, laquelle me semble, je l’avoue, appartenir à la famille des théories matérialistes et en être même un des plus dangereux membres, puisque c’est la fatalité de la constitution appliquée non plus à l’individu seulement, mais à ces collections d’individus qu’on nomme des races et qui vivent toujours. »

Sur le racisme il dénonce un risque matérialiste et note le 17 novembre 1853 :

« Ainsi, vous parlez sans cesse de races qui se régénèrent ou se détériorent, qui prennent ou quittent des capacités sociales qu’elles n’avaient pas par une infusion de sang différent, je crois que ce sont vos propres expressions. Cette prédestination-là me paraît, je vous l’avouerai, cousine du pur matérialisme… »

En bon visionnaire humaniste, il pressent une doctrine horrible et dangereuse :

« Encore, si votre doctrine, sans être mieux établie que la leur, était plus utile à l’humanité ! Mais c’est évidemment le contraire. Quel intérêt peut-il y avoir à persuader à des peuples lâches qui vivent dans la barbarie, dans la mollesse ou dans la servitude, qu’étant tels de par la nature de leur race il n’y a rien à faire pour améliorer leur condition, changer leurs mœurs ou modifier leur gouvernement ? Ne voyez-vous pas que de votre doctrine sortent naturellement tous les maux que l’inégalité permanente enfante, l’orgueil, la violence, le mépris du semblable, la tyrannie et l’abjection sous toutes ses formes ? »

Tocqueville, 14 janvier 1857, écrira encore sur ce racisme honni par le christianisme :

« Le christianisme a évidemment tendu à faire de tous les hommes des frères et des égaux. Votre doctrine en fait tout au plus des cousins dont le père commun n’est qu’au ciel ; ici-bas, il n’y a que des vainqueurs et des vaincus, des maîtres et des esclaves par droit de naissance, et cela est si vrai que vos doctrines sont approuvées, citées, commentées, par qui ? par les propriétaires de nègres et en faveur de la servitude éternelle qui se fonde sur la différence radicale de la race.

Je sais que, à l’heure qu’il est, il y a dans les Etats-Unis du Sud des prêtres chrétiens et peut-être de bons prêtres (propriétaires d’esclaves pourtant) qui prêchent en chaire des doctrines qui, sans doute, sont analogues aux vôtres. »

Et, comme s’il annonçait Vatican II : « le gros des chrétiens ne peut pas éprouver la moindre sympathie pour vos doctrines. »

Mais il y a des accointances entre les deux esprits : la fatigue du monde. Tocqueville donc reprend son approche pessimiste et triste (le troupeau, la puissance tutélaire et douce) ; et cela donne un certain 20 décembre 1853 :

« Le siècle dernier avait une confiance exagérée et un peu puérile dans la puissance que l’homme exerçait sur lui-même et dans celle des peuples sur leur destinée. C’était l’erreur du temps ; noble erreur après tout, qui, si elle a fait commettre bien des sottises, a fait faire de bien grandes choses, à côté desquelles la postérité nous trouvera très petits. La fatigue des révolutions, l’ennui des émotions, l’avortement de tant d’idées généreuses et de tant de vastes espérances nous ont précipités maintenant dans l’excès opposé. »

Le monde est déjà fatigué ; idée essentielle chez Gobineau qui recherche une explication raciale (on la retrouve chez Günther). Mais Ibn Khaldun avait déjà tout dit, et cent fois mieux, sur le sujet : voyez mes trois textes sur le maître de Tunis et celui sur Glubb. Tocqueville et la fatigue des enfants du siècle :

« …Nous croyons aujourd’hui ne pouvoir rien et nous aimons à croire que la lutte et l’effort sont désormais inutiles et que notre sang, nos muscles et nos nerfs seront toujours plus forts que notre volonté et notre vertu. C’est proprement la grande maladie du temps, maladie tout opposée à celle de nos parents. »

15 octobre 1854 : la parole est à Gobineau, qui évoque comme Musset cette lassitude du monde (qu’on retrouve chez Maurice Joly…) :

« Ensuite, je suis si convaincu que l’hébétement actuel des esprits est, d’une part, universel, dans tous les pays, de l’autre sans remède, sans ressource et en croissance indéfinie, qu’il n’y a, pour moi, que deux partis à prendre, ou me jeter à l’eau, ou suivre mon chemin sans m’occuper nullement de ce qu’on appelle l’opinion publique. Je me suis arrêté au second point et ne prends souci que de quelques centaines d’esprits qui se tiennent encore vivants au-dessus de l’atonie générale. »

Le moins qu’on puisse est que cet oublié a fait du bruit ensuite, et que les décadents occidentaux se sont bien ranimés dans la première moitié du siècle suivant…

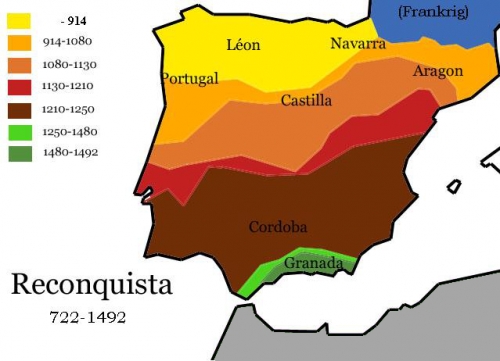

Tocqueville taquine son subordonné alors :

« Vous voilà au cœur du monde asiatique et musulman ; je serais bien curieux de savoir à quoi vous attribuez la rapide et en apparence inarrêtable décadence de toutes les races que vous venez de traverser, décadence qui a déjà livré une partie et les livrera toutes à la domination de notre petite Europe qu’elles ont fait tant trembler autrefois. Où est le ver qui ronge ce grand corps ? Les Turcs sont des soudards…(13 novembre 1855). »

Gobineau adore Téhéran (où il est en poste) et ces Persans (derniers Aryens pêchus avec nos Afghans ?) qui donnent depuis Montesquieu tant de fil à retordre à nos thalassocraties occidentales. Et le 20 Mars 1856 Gobineau prend sa revanche :

« Allez tourmenter les Chinois chez eux, achevez la Turquie, entraînez la Perse dans votre mouvement, tout cela est possible, bien plus, inévitable. Je n’y contredis pas, mais, au bout de compte, les causes de votre énervement s’accumulent et s’accumuleront par toutes ces actions mêmes et il n’y a plus personne au monde pour vous remplacer quand votre dégénération sera complète. »

Dans une longue et belle missive (30 juillet 1856) Tocqueville retourne à sa mélancolie : c’est la fin des forces de l’Esprit…

« Vous vous plaignez avec raison du silence qu’on garde en France sur votre livre. Mais vous auriez tort de vous en affecter, car la raison principale naît de causes très générales que je vous ai déjà indiquées, et qui ne sont pas de nature à vous diminuer personnellement en rien. Il n’y a place aujourd’hui en France à aucune attention durable et vive pour une œuvre quelconque de l’esprit. Notre tempérament, qui a été si littéraire, pendant deux siècles surtout, achève de subir une transformation complète qui tient à la lassitude, au désenchantement, au dégoût des idées, à l’amour du fait et enfin aux institutions politiques qui pèsent comme un puissant soporifique sur les intelligences. »

On est déjà sous la Ve république :

On est déjà sous la Ve république :

« La classe qui en réalité gouverne, ne lit point et ne sait pas même le nom des auteurs ; la littérature a donc entièrement cessé de jouer un rôle dans la politique, et cela l’a dégradée aux yeux de la foule. »

Mais Tocqueville (quel voyant tout de même) voit quel peuple va lire et aimer Gobineau :

« Les Allemands, qui ont seuls en Europe la particularité de se passionner pour ce qu’ils regardent comme la vérité abstraite, sans s’occuper de ses conséquences pratiques, les Allemands peuvent vous fournir un auditoire véritablement favorable, et dont les opinions auront tôt ou tard du retentissement eu France, parce que de nos jours tout le monde civilisé ne forme qu’un pays. Chez les Anglais et les Américains, si on s’occupe de vous, ce sera dans des vues éphémères de parti. »

En Amérique Gobineau aura ses partisans ; parce que, lui explique le Maître :

« C’est ainsi que les Américains dont vous me parlez et qui vous ont traduit me sont très connus comme des chefs très ardents du parti antiabolitionniste. »

Enfin une lettre géniale de Gobineau, qui annonce Guénon et son Autorité spirituelle et pouvoir temporel. Gobineau écrit :

« Vous avez admirablement montré que la révolution française n’avait rien inventé et que ses amis comme ses ennemis ont également tort de lui attribuer le retour à la loi romaine, la centralisation, le gouvernement des comités, l’absorption des droits privés dans le droit unique de l’État, que sais-je encore ? L’omnipotence du pouvoir individuel ou multiple, et ce qui est pire, la conviction générale que tout cela est bien et qu’il n’y a rien de mieux. Vous avez très bien dit que la notion de l’utilité publique qui peut du jour au lendemain mettre chacun hors de sa maison, parce que l’ingénieur le veut, tout le monde trouvant cela très naturel, et considérant, républicain ou monarchique, cette monstruosité comme de droit social, vous avez très bien dit qu’elle était de beaucoup antérieure à 89 et, de plus, vous l’avez si solidement prouvé, qu’il est impossible aujourd’hui, après vous, de refaire les histoires de la révolution comme on les a faites jusqu’à présent. Bref, on finira par convenir que le père des révolutionnaires et des destructeurs fut Philippe le Bel. »

Qui dit mieux ? La montée de l’Etat, du bourgeois de Taine et de cette classe moyenne honnie par Guénon tancées en une seule phrase !

Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels :

Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels :

« Il y a d’ailleurs, je l’avoue, quelque chose d’assez vil dans cette assemblée qui avait applaudi aux premières violences, à cette sotte comédie de la prise de la Bastille, à ces premiers massacres, à ces incendies de châteaux, pensant que tout cela ne l’atteindrait pas, et simplement parce qu’elle n’avait pas prévu que l’on couperait aussi la tête à ses membres. Vous pensez qu’on peut qualifier le mal qu’elle a fait du nom d’erreurs généreuses ? Pourquoi généreuses ? Je hais certainement plus les Montagnards que les Constituants, mais je ne sais s’ils méritent davantage le mépris, et quant aux Girondins, j’en suis sûr. »

Et il résume, assez génialement je dois dire, le présent perpétuel des Français (Lettre de Téhéran, le 29 novembre 1856) :

« Un peuple qui, avec la République, le gouvernement représentatif ou l’Empire, conservera toujours pieusement un amour immodéré pour l’intervention de l’Etat en toutes ses affaires, pour la gendarmerie, pour l’obéissance passive au collecteur, au (illisible), à l’ingénieur, qui ne comprend plus l’administration municipale, et pour qui la centralisation absolue et sans réplique est le dernier mot du bien, ce peuple-là, non seulement n’aura jamais d’institutions libres, mais ne comprendra même jamais ce que c’est. Au fond, il aura toujours le même gouvernement sous différents noms…

Tocqueville résume alors la France moderne (16 septembre 1858) :

« Voilà ce qui m’attriste et ce qui m’inquiète, parce que le fait est nouveau et que, par conséquent, il est impossible encore de prévoir quelle sera sa durée. Il tient, je crois, en partie à l’extrême fatigue des âmes et aux nuages qui remplissent et alanguissent tous les esprits. Il faut de fortes haines, d’ardents amours, de grandes espérances et de puissantes convictions pour mettre l’intelligence humaine en mouvement et, pour le quart d’heure, on ne croit rien fortement, on n’aime rien, on ne hait rien et on n’espère rien que de gagner à la Bourse. »

Cela tombe bien, le CAC remonte et la presse est contente du prince-président.

Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :

Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :

« Enfant des deux races, élevé dans l’usage de deux langues, nourri dans des croyances diverses et bercé dans des préjugés contraires, le métis forme un composé aussi inexplicable aux autres qu’à lui-même. Les images du monde, lorsqu’elles viennent se réfléchir sur son cerveau grossier, ne lui apparaissent que comme un chaos inextricable, dont son esprit ne saurait sortir. Fier de son origine européenne, il méprise le désert, et pourtant il aime la liberté sauvage qui y règne; il admire la civilisation, et ne peut complètement se soumettre à son empire. Ses goûts sont en contradiction avec ses idées, ses opinions avec ses mœurs. Ne sachant comment se guider au jour incertain qui l’éclaire, son âme se débat péniblement dans les langes d’un doute universel : il adopte des usages opposés, il prie à deux autels, il croit au rédempteur du monde et aux amulettes du jongleur, et il arrive au bout de sa carrière sans avoir pu débrouiller le problème obscur de son existence. »

Ce métis, c’est notre petit français postmoderne, non ?

Sources:

https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_entre_Alexi...

https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_entre_Alexi...

http://www.dedefensa.org/article/ibn-khaldun-et-le-modele...

https://www.dedefensa.org/article/sir-john-glubb-et-la-de...

https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...

https://www.dedefensa.org/article/maurice-joly-et-le-gouv...

00:05 Publié dans Histoire, Littérature, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tocqueville, alexis de tocqueville, gobineau, arthur de gobineau, 19ème siècle, france, histoire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

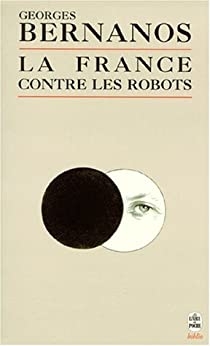

Georges Bernanos et la fin du réflexe de liberté chez les modernes

par Nicolas Bonnal

De son splendide pamphlet anticapitaliste et antimoderne « La liberté pourquoi faire ? » extrayons ces perles :

Bernanos redéfinit l’optimiste : « L’optimisme est un ersatz de l’espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c’est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s’abonne à une Revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu’il ne s’est jamais mieux porté. Neuf fois sur dix, l’optimisme est une forme sournoise de l’égoïsme, une manière de se désolidariser du malheur d’autrui. Au bout du compte, sa vraie formule serait plutôt ce fameux « après moi le déluge », dont on veut, bien à tort, que le roi Louis XV ait été l’auteur. L’optimisme est un ersatz de l’espérance, qu’on peut rencontrer facilement partout, et même, tenez par exemple, au fond de la bouteille. »

Bernanos distingue optimisme et espérance :

« L’optimisme est une fausse espérance à l’usage des lâches et des imbéciles. L’espérance est une vertu, virtus, une détermination héroïque de l’âme. La plus haute forme de l’espérance, c’est le désespoir surmonté. […] Mais l’espérance se conquiert. On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts et d’une longue patience. Pour rencontrer l’espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. »

L’homme n’est pas un animal politique (on sait vite comment cela dégénère, surtout en ce moment) ; il est surtout un animal susceptible d’être sauvé, malgré son matérialisme et sa bestialité :

« L’homme, comme tout autre animal, ne vit que pour son bien-être, il n’y a rien pour lui qui soit plus précieux que la vie, et rien dans la vie qui ne soit plus précieux que la jouissance. Ce n’est souvent que trop vrai, soit. Mais si ce n’est pas vrai une fois sur cent, ou sur cent mille, ou sur un million, cela suffirait pour prouver que l’homme est un être capable de se dépasser lui-même, et dès lors le monde capitaliste ou marxiste ne peut plus être qu’une expérience faussée, puisqu’elle part d’une définition fausse de l’homme. »

Comme Virgil Gheorghiu (voyez mon texte sur la Vingt-cinquième heure et les esclaves mécaniques), Bernanos remarque nous payons cher notre inféodation à la technique (voyez smartphone et QR phone) :

« Car la machine est essentiellement l’instrument de la collectivité, le moyen le plus efficace qui puisse être mis à la disposition de la collectivité pour contraindre l’individu réfractaire, ou du moins le tenir dans une dépendance étroite. Quand les machines distribuent à tous la lumière et la chaleur, par exemple, qui contrôle les machines est maître du froid et du chaud, du jour et de la nuit. Sans doute, cela vous paraît très naturel. Vous haussez les épaules en vous disant que je veux en revenir à la chandelle. Je n’en veux nullement revenir à la chandelle, je désire seulement vous démontrer que les machines sont entre les mains du collectif une arme effrayante, d’une puissance incalculable. »

Ensuite notre grande âme annonce le contrôle aisé des cerveaux :

« […] Si vous n’y prenez garde, un jour viendra où les méthodes actuelles de la propagande paraîtront ridiculement désuètes, inefficaces. La biologie permettra d’agir directement sur les cerveaux, il ne s’agira plus de confisquer la liberté de l’homme, mais de détruire en lui jusqu’aux derniers réflexes de la liberté. […] »

C’est que l’homme moderne n’aime pas la liberté et qu’il est diablement simplifié (liberté, connecté, voter et consommer) :

« Des millions et des millions d’hommes dans le monde, depuis vingt ans, ne se sont pas seulement laissé arracher par la force la liberté de pensée, ils en ont fait, ils en feront encore, comme en Russie, l’abandon volontaire, ils considèrent ce sacrifice comme louable. Ou plutôt, ce n’est pas un sacrifice pour eux, c’est une habitude qui simplifie la vie. Et elle la simplifie terriblement, en effet. Elle simplifie terriblement l’homme. Les tueurs des régimes totalitaires se recrutent parmi ces hommes terriblement simplifiés. »

Poussant plus loin Gustave Le Bon Bernanos décrit la masse moderne, fasciste, libérale ou communiste, et il voit poindre un isolé groupe d’hommes libres :

« Les masses sont de plus en plus faites non pas d’hommes unis par la conscience de leurs droits et la volonté de les défendre, mais d’hommes de masse faits pour subsister en masse dans une civilisation de masse où le moindre petit groupe dissident d’hommes libres serait considéré comme une grave rupture d’équilibre, une menace de catastrophe, une espèce de lézarde, de fissure capable d’entraîner brusquement la chute de tout l’édifice. La dictature des masses n’est nullement la libération des masses. »

On rigole, mais seuls les saints pourront nous sauver, rappelle le Grand Georges :

« C’est la sainteté, ce sont les saints qui maintiennent cette vie intérieure sans laquelle l’humanité se dégradera jusqu’à périr. C’est dans sa propre vie intérieure en effet que l’homme trouve les ressources nécessaires pour échapper à la barbarie, ou à un danger pire que la barbarie, la servitude bestiale de la fourmilière totalitaire. »

Source:

Georges Bernanos, La liberté pourquoi faire ?

10:48 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : liberté, modernité, nicolas bonnal, georges bernanos, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paul Nizan et le caractère technocratique de notre tyrannie bourgeoise

par Nicolas Bonnal

Nous sommes dirigés par des bourgeois, nous le savons grâce aux gilets jaunes maintenant. Même volage libertin, le « bourgeois sauvage », comme j’écrivais jadis, type Valls ou Hollande, sera sans pitié pour les questions de pognon et de mondialisation, et il le sera d’autant plus qu’il est préoccupé de questions de migrations, de climat, de régionalisme ultra ou de pollution. Il est humanitaire, donc plus moral que le peuple qu’il exploite et méprise. Soros, Rothschild, Macron, BHL, Pinault, les larbins surpayés de la télé et tutta quo sont des bourgeois qui estiment valoir plus que nous, en termes matériels, mais aussi moraux. Ils s’arrogent donc le droit de nous remplacer. Et ils ont gardé, avec leur modèle anglo-saxon, comme ennemi de toujours, la Russie, qui, tzariste, communiste ou orthodoxe-démocrate, a le pouvoir de les rendre fous.

On en reviendra à Paul Nizan que j’ai enfin découvert en relisant les Nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. Halimi a très bien décrit la déviance du journaliste de marché dans son livre bourré de notes, mais il a omis de rendre un hommage au livre de Nizan (voyez wikisource), qui est un chef-d’œuvre.

Le bourgeois exploite certes, et il aime les hommes, mais à distance. C’est pourquoi il n’aime pas son prochain. Le milliardaire américain conchie les déplorables, le milliardaire européen conchie son gilet jaune et le fait coffrer en lançant une énième chasse au terroriste invisible.

Nizan donc :

« Le bourgeois est un homme solitaire. Son univers est un monde abstrait de machineries, de rapports économiques, juridiques et moraux. Il n’a pas de contact avec les objets réels : pas de relations directes avec les hommes. Sa propriété est abstraite. Il est loin des événements. Il est dans son bureau, dans sa chambre, avec la petite troupe des objets de sa consommation : sa femme, son lit, sa table, ses papiers, ses livres. »

Jusque-là on est au dix-neuvième siècle. Après Nizan se montre visionnaire. Le bourgeois-Jules-Verne, coincé dans son avion, son building ou son condominium, voit le monde comme une émission de télé-réalité. Comme dans le sketch des Guignols qui nous montrait un Balladur effrayé de ces gens qu’il voyait des fois à la télé, et qui étaient des Français… Nizan annonce ici Debord et sa société du spectacle, il annonce aussi le monde des écrans où tout est vu à distance :

Jusque-là on est au dix-neuvième siècle. Après Nizan se montre visionnaire. Le bourgeois-Jules-Verne, coincé dans son avion, son building ou son condominium, voit le monde comme une émission de télé-réalité. Comme dans le sketch des Guignols qui nous montrait un Balladur effrayé de ces gens qu’il voyait des fois à la télé, et qui étaient des Français… Nizan annonce ici Debord et sa société du spectacle, il annonce aussi le monde des écrans où tout est vu à distance :

« Tout ferme bien. Les événements lui parviennent de loin, déformés, rabotés, symbolisés. Il aperçoit seulement des ombres. Il n’est pas en situation de recevoir directement les chocs du monde. Toute sa civilisation est composée d’écrans, d’amortisseurs. D’un entrecroisement de schémas intellectuels. D’un échange de signes. Il vit au milieu des reflets. Toute son économie, toute sa politique aboutissent à l’isoler. »

Charles Gave rappelait récemment que le bourgeois bobo adore l’humanité mais qu’il déteste les Français. Chez Nizan cela donne déjà ça :

« La société lui apparaît comme un contexte formel de relations unissant des unités humaines uniformes. La Déclaration des Droits de l’Homme est fondée sur cette solitude qu’elle sanctionne. Le bourgeois croit au pouvoir des titres et des mots, et que toute chose appelée à l’existence sera, pourvu qu’elle soit désignée : toute sa pensée est une suite d’incantations. Et en effet pour un homme qui n’éprouve pas effectivement le contact de l’objet, par exemple les malheurs de l’injustice, il suffit de croire que la Justice sera : elle existe déjà pour lui dès qu’il la pense. Il n’y a pas un écart douloureux entre ce qu’il éprouve et ce qu’il pense. »

Le bourgeois est dans l’abstraction. Au dix-neuvième on se fout en Grande-Bretagne de la famine irlandaise (trois millions de morts) mais on veut abolir l’esclavage en Amérique. John Hobson parlait d’inconsistance dans son classique sur l’impérialisme occidental : vers 1900, 90% des sanglantes conquêtes coloniales avaient des alibis humanitaires, comme aujourd’hui.

Nizan encore :

« Car sa vie n’est pas moins abstraite et solitaire que sa pensée. Un abîme ne sépare point son être privé et sa personne morale. Les Droits de l’Homme expriment assez complètement le peu de réalité qu’il possède. Marx a donné des descriptions admirables de cet Homme bourgeois « membre imaginaire d’une souveraineté imaginaire, dépouillé de sa vie réelle et individuelle et rempli d’une généralité irréelle ».

Le bourgeois crée une série d’êtres abstraits avec le transgenre et le reste, et de problèmes abstraits pour éviter de parler des questions qui fâchent, comme le fait qu’1% des gens détiennent 93% des richesses mondiales (80% selon le Figaro, mais pourquoi chicaner avec la presse-Dassault ?), ou que vingt-sept Français possèdent plus que trente-deux millions... Quand on sait que les premiers aiment les domestiques non déclarés, les éoliennes et les évasions fiscales, sans oublier l’art contemporain le plus putréfié (lisez Tolstoï qui le sentait venir), on comprend mieux nos problèmes, surtout qu’ils contrôlent les médias et ont fait élire leur falote et efféminée marionnette à l’Elysée en profitant de la fin, dangereuse pour eux à long terme, du binôme bouffon droite-gauche.

Puis Nizan décrit comment le bourgeois devient dangereux. La technologie est venue pour servir ses desseins, le cancer technologique dont nous parle Philippe Grasset dans plusieurs livres inspirés.

« Dans son univers où rien n’arrive réellement, il doit avoir, pour continuer à vivre, l’illusion qu’il se passe quelque chose. Mais l’intelligence est justement le seul élément de l’homme qui puisse se développer pour soi. La pauvreté réelle de la vie bourgeoise permit aux jeux de l’esprit une prolifération autonome. L’intelligence bourgeoise se développa comme un cancer.Ce que le bourgeois ne trouvait pas dans la pratique véritable de la vie humaine, il dut le remplacer par quelque chose qui était au dedans de lui, qui lui permettait malgré tout de s’affirmer qu’il vivait. »

On répètera cette phrase apocalyptique : « L’intelligence bourgeoise se développa comme un cancer. » Et cela donne dans les hautes sphères bureaucratiques le besoin de faire envahir l’Europe, de fracasser le monde arabe, de démolir la Chine ou la Russie, et de nous mettre sans rire aux énergies non polluantes tout en prenant l’avion cent fois par an.

Car on se doute que le destin de l’ère bourgeoise n’est pas de finir en despotisme éclairé. Découvrez Paul Nizan en tout cas, le penseur obscur qui a mis le doigt ou cela fait le plus mal : le bourgeois est prétentieux, il se la pète, il est content de lui alors qu’il commet toutes les injustices de la terre, que ce soit aujourd’hui en province, au Yémen, en Grèce ou en Palestine :

« Ne parlent-ils pas de Liberté, de Justice, de Raison, de Communion ? Ne se mettent-ils point sans cesse dans la bouche les mots d’Humanisme et d’Humanité ? Ne savent-ils point que leur mission est d’éclairer et d’aider les hommes ? C’est ainsi qu’ils font la théorie de la pratique bourgeoise, qu’ils font la métaphysique de l’univers auquel le bourgeois tient : le bourgeois fut toujours un homme qui justifiait son jeu temporel par le rappel de sa mission spirituelle. Le bourgeois sait. Ses fonctions économiquement, politiquement dirigeantes exigent d’être complétées et garanties par des fonctions spirituellement dirigeantes. »

Tout cela rappelle l’effarant Maurice Godelier, universitaire-anthropologue-concepteur de la théorie du genre, et qui avoue « être fonctionnaire au service de l’Humanité »…

Nizan sur notre omniprésente racaille philanthrope :

« Le bourgeois est conseiller et il est protecteur. Il incline à la philanthropie. Il fonde des dispensaires. Des crèches. Noblesse obligeait. Bourgeoisie oblige. »

Les sources principales :

Paul Nizan – les chiens de garde (wikisource.org)

Serge Halimi – les nouveaux chiens de garde (raisons d’agir)

Nicolas Bonnal – la culture comme arme de destruction massive, Céline pacifiste enragé (Amazon.fr)

Guy Debord – Commentaires sur la Société du Spectacle

http://www.bvoltaire.fr/bourgeoisie-barbare-hait-populo-r...

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Gouverner-par-le-c...

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2018/01/15/tocquevill...

12:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul nizan, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

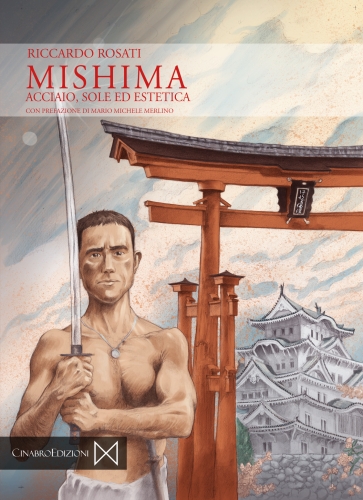

"Mishima, l'univers d'un esthète armé"

Le professeur Riccardo Rosati, interviewé par Michele De Feudis, analyse les multiples facettes de l'artiste japonais entre littérature, art et discipline martiale.

Propos recueillis par Michele De Feudis

https://www.barbadillo.it/97112-mishima-luniverso-di-un-esteta-armato/

Professeur Riccardo Rosati, Yukio Mishima est considéré comme un "esthète armé". A quoi doit-on cette interprétation ?

"Mishima, pour reprendre la précieuse définition qu'en donne Marguerite Yourcenar dans son excellent Mishima ou la Vision du vide (1980), est un "univers" dans lequel, en fait, le côté esthétique - je l'explique dans mon livre - joue un rôle prépondérant. À cet élément, le grand intellectuel et écrivain japonais a ajouté la discipline martiale/militaire, sous le signe de la redécouverte d'un héritage capital de cette culture japonaise traditionnelle à laquelle il s'est référé, dans la " deuxième partie " de sa vie, avec vigueur et rigueur ; à savoir le Bunbu Ryōdō (文武両道, la Voie de la vertu littéraire et guerrière), où la plume devient métaphoriquement une épée.

"Mishima, pour reprendre la précieuse définition qu'en donne Marguerite Yourcenar dans son excellent Mishima ou la Vision du vide (1980), est un "univers" dans lequel, en fait, le côté esthétique - je l'explique dans mon livre - joue un rôle prépondérant. À cet élément, le grand intellectuel et écrivain japonais a ajouté la discipline martiale/militaire, sous le signe de la redécouverte d'un héritage capital de cette culture japonaise traditionnelle à laquelle il s'est référé, dans la " deuxième partie " de sa vie, avec vigueur et rigueur ; à savoir le Bunbu Ryōdō (文武両道, la Voie de la vertu littéraire et guerrière), où la plume devient métaphoriquement une épée.

Heureusement, cette théorie a gagné du terrain dans l'exégèse de Mishima depuis un certain temps déjà, bien que plus à l'étranger qu'en Italie pour être honnête. Ce qu'il est essentiel de comprendre, cependant, c'est qu'il est parvenu à souder ces deux mondes, faisant de sa propre existence sa principale "œuvre d'art", du corps un temple et de l'écriture une forme sublime de lutte politique".

Comment avez-vous pris connaissance des écrits de Mishima ?

"'Quand j'étais à l'université. Même si j'étudiais la langue et la littérature anglaise et française, la fascination pour l'Empire du Soleil Levant était déjà dans mon cœur de garçon. Bien que pratiquant assidûment le karaté, je n'ai pas abordé les livres de Mishima pour des raisons évidentes et futiles. J'ai senti, avec les moyens grossiers que peut avoir un jeune étudiant universitaire, que cet auteur incarnait un certain type de Japon qui me semblait profondément "mien". C'est pourquoi, après avoir obtenu mon diplôme de feu l'IsIAO (Institut italien pour l'Afrique et l'Orient) à Rome, j'ai commencé à lui consacrer mes premiers articles universitaires. Ce n'était pas un sujet facile pour moi - rien n'est facile quand on a affaire à Mishima ! - mais sur lesquels je sentais que j'avais des concepts à exprimer.

Le Pavillon d'or à Kyoto, où Mishima a écrit un roman extraordinaire.

Quel itinéraire dans ses œuvres recommandez-vous ?

"Je ne pense pas qu'il y ait dans l'opus de Mishima une hiérarchie qui exige que certains volumes soient lus en premier et, comme je le soutiens dans la monographie que je lui ai consacrée, chacun de ses écrits fait partie d'un affluent qui revient invariablement, à la fin, à sa seule "source", Mishima lui-même. Je peux suggérer que l'on puisse choisir ses œuvres en fonction de ses goûts personnels : celles du combat politique ou celles qui ont une tournure plus autobiographique, sans pour autant négliger le côté purement romantique-sentimental, que l'on retrouve dans des romans comme Le tumulte des flots (潮騒, "Shiosai", 1954) ou La Musique (音楽, "Ongaku", 1964) ; dans ce dernier en particulier émerge un Mishima capable de pénétrer dans les profondeurs de la sphère psychologique féminine.

Néanmoins, il y a trois titres qui, en substance, représentent les moments saillants de son évolution artistique et personnelle. Je veux parler de Confessions d'un masque (仮面の告白, "Kamen no kokuhaku", 1949), imprégné des angoisses morales et sexuelles de sa jeunesse ; du Pavillon d'or (金閣寺, "Kinkakuji", 1956), dans lequel Mishima formule au plus haut niveau formel sa propre vision esthétique contrastée ; Le Soleil et l'acier ( 太陽と鉄, "Taiyō to tetsu", 1968), authentique manifeste idéologique de la dernière partie de son existence, ainsi que, à mon avis, un livre fondamental pour comprendre ce qu'il espérait pour sa personne et pour le Japon".

Y a-t-il des éléments dans Mishima qui le rapprochent de la figure publique de Gabriele D'Annunzio ?

" Disons d'abord que Mishima était un admirateur du Vate, au point de traduire en 1965 l'une de ses œuvres : Le martyre de Saint Sébastien (1911). Outre la similitude immédiate de leurs personnalités, qui partagent une exaltation bien connue de l'action virile et de l'audace, il est utile de souligner qu'il existait également une proximité artistique entre les deux. Tous deux, bien qu'appartenant à des époques et des contextes culturels différents, relèvent de ce que les critiques littéraires appellent le "décadentisme". C'est-à-dire une déclinaison du romantisme où l'esthétique se greffe sur un "personnalisme" presque exagéré et, parfois, enclin à la désillusion, où apparaissent également des relents de dandysme.

" Disons d'abord que Mishima était un admirateur du Vate, au point de traduire en 1965 l'une de ses œuvres : Le martyre de Saint Sébastien (1911). Outre la similitude immédiate de leurs personnalités, qui partagent une exaltation bien connue de l'action virile et de l'audace, il est utile de souligner qu'il existait également une proximité artistique entre les deux. Tous deux, bien qu'appartenant à des époques et des contextes culturels différents, relèvent de ce que les critiques littéraires appellent le "décadentisme". C'est-à-dire une déclinaison du romantisme où l'esthétique se greffe sur un "personnalisme" presque exagéré et, parfois, enclin à la désillusion, où apparaissent également des relents de dandysme.

Malheureusement, le public ignore ou, pire encore, ne souhaite pas approfondir le côté purement artistique de ces deux somptueuses figures, préférant ne retenir que leur engagement politique. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude, même si je suis pleinement conscient qu'il s'agit de "l'attitude dominante".

Riccardo Rosati.

Mishima et les Jeux olympiques. Que ressort-il des Carnets, sujet auquel il consacre un chapitre dans le livre ?

"Je l'ai mentionné dans un article que j'ai écrit pour Barbadillo. On y découvre un nouveau Mishima, admirant les athlètes et la tension musculaire de leurs efforts. Cet aspect est cohérent avec la deuxième et dernière phase de sa vie et de sa pensée, celle dite du "fleuve de l'action", où le corps se transforme en œuvre d'art.

On retrouve un Mishima qui aime être journaliste pour des journaux (l'Asahi, le Hōchi et le Mainichi), suivant, entre autres disciplines, l'haltérophilie et le volley-ball. Le romancier s'est laissé envoûter par la ferveur sportive qui l'entourait, observant avec curiosité chaque geste, regard et émotion des athlètes : "Levant la main bien haut (il est 15h30), il se tenait près de la vasque olympique et semblait alors sourire", écrit-il de Yoshinori Sakai, le dernier porteur de la fameuse torche, le décrivant en train de s'approcher du brasero olympique lors de la cérémonie d'ouverture".

Le patriotisme au Japon : le témoignage de Mishima a-t-il eu un impact sur l'évolution de la culture japonaise ?

"Je suis désolé de l'admettre, mais non. Si le Soleil Levant avait eu ne serait-ce qu'un petit espoir de "se relever", je ne pense pas qu'il se serait tué. Dans son pays, il est considéré comme un grand auteur, même si peu de gens le lisent et que ses écrits font généralement l'objet de l'attention des chercheurs. Quant à son activité politique, elle est source d'embarras, comme c'est systématiquement le cas pour tous les Japonais qui ont choisi d'aller à contre-courant, et de ne pas se soumettre sans critique aux diktats d'une société souvent monolithique. En bref, Mishima est considéré comme un exemple à suivre uniquement à l'étranger. L'Archipel est progressivement devenu un pays frivole, voué à un consumérisme effréné et considérant ses traditions avec condescendance. La bande dessinée, le cinéma et la technologie sont des choses utiles et "agréables", mais ce n'était certainement pas le Japon que Mishima voulait faire revivre.

Y a-t-il de nouveaux documentaires qui ont vu le jour à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la mort de l'écrivain japonais ?

"Nous parlons de l'homme qui, avec Haruki Murakami, est l'auteur japonais le plus traduit au monde. De nombreux articles et essais ont été publiés sur Mishima, dont beaucoup sont d'un calibre considérable. Il ne reste donc pas grand-chose à découvrir, à l'exception de sa production théâtrale, qui n'a pas encore fait l'objet de traductions et de recherches adéquates. J'ajouterais qu'en Amérique, les critiques suivent une perspective biographique dans les études sur Mishima, alors qu'en France, au contraire, ils prêtent attention au côté artistique de ses œuvres - ce qui est ma propre approche - tandis qu'en Italie, ils ont encore tendance à évaluer essentiellement son "parcours politique".

Mishima n'est pas seulement un auteur japonais mais une personnalité fondatrice de l'archipel culturel non-conformiste. Quels auteurs ont poursuivi et poursuivent ses recherches héroïco-littéraires ?

"Au Japon" ? Aucun ! Avoir ce genre de profondeur humaine et de courage intellectuel, mélangé à un talent stupéfiant, est presque impossible à trouver chez une seule et même personne. N'oublions pas que les Japonais, mais c'est vrai pour tous les Extrême-Orientaux, sont un peuple très conformiste. Beaucoup plus honnêtes que nous, Occidentaux, bien sûr, mais peu enclins à des tentatives de rébellion ou d'individualisme. Mishima peut agir comme un stimulant, j'en suis absolument convaincu, pour quiconque, japonais ou non. Il faut cependant éviter les interprétations instrumentales ou les enthousiasmes non structurés. Nous parlons d'un personnage complexe qui est, à sa manière, un "univers", offrant ainsi de multiples facteurs à étudier et à analyser. L'important n'est pas d'en faire une sorte de Che Guevara de droite, d'en faire une icône intangible, alors qu'en fait c'était un homme qui aimait la vie, social et sociable, plein d'impulsions et non de haine".

Entretien réalisé par Michele De Feudis.

11:27 Publié dans Entretiens, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, entretien, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japaonaise, japon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Ernst Jünger et les fulgurances d'un contemplateur solitaire"

Un entretien avec Luca Siniscalco, éditeur chez Bietti du livre de Nicolaus Sombart "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier".

Propos recueillis par Michele De Feudis

Ex: https://www.barbadillo.it/98602-ernst-junger-e-le-folgorazioni-di-un-contemplatore-solitario/

Luca Siniscalco, vous qui êtes spécialiste de la tradition et de la littérature allemandes, comment est né l'essai de Nicolaus Sombart sur Ernst Jünger ?

"Le petit volume Ernst Jünger. Un dandy nelle tempeste d'acciaio (= "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier") traduit une brève mais importante contribution de Nicolaus Sombart parue sous le titre Der Dandy im Forsterhaus (littéralement, "Le dandy dans la maison du forestier") dans le journal allemand Der Tagesspiegel du 29 mars 1995.

La version italienne que j'ai éditée, qui contient également une brève introduction au texte et une bibliographie essentielle de l'œuvre de Sombart, met à la disposition des lecteurs italiens une œuvre que l'auteur, qui s'est largement intéressé à la tradition révolutionnaire-conservatrice, quoique sous un angle essentiellement critique, tout au long de sa production d'essayiste, a conçue à l'occasion du centenaire d'Ernst Jünger (1895-1998) - et au moment même où Klett publiait le quatrième volume des journaux de Jünger intitulé Siebzig verweht.

Le texte de Sombart est donc une "mise au point" sur le Contemplateur solitaire, une esquisse "radiographique" d'un protagoniste fascinant et énigmatique du vingtième siècle, tout d'abord en raison de son caractère universel, au sein duquel toute définition possible est engloutie par sa fréquentation assidue des lieux "au mur du temps".

Pourquoi l'auteur définit-il Jünger comme la "conscience stylistique de l'Allemagne" ?

"Selon Sombart, Jünger est un auteur paradoxal - et pour cette raison même fécond - parce qu'il est déchiré par une dialectique interne entre l'identité allemande et le souffle "cosmopolite" international. Jünger est donc la "conscience stylistique de l'Allemagne", un "phénomène dans l'histoire de la littérature allemande", un "sismographe" (définition d'Ernst Niekisch, mais c'est Sombart lui-même qui la cite) de l'Allemagne moderne dans toutes ses transformations du 20ème siècle. "Plus que quiconque, il peut être décrit comme le chroniqueur d'un siècle d'histoire allemande - son siècle. Jünger est donc la forme, le type, l'archétype, le style - ça va sans dire au sens nietzschéen - de l'Allemagne. Dans le même temps, Jünger est toujours au-delà, épiant les domaines de cette superhistoire qui ne parle ni allemand, ni français, ni italien, ne connaissant que les silences de l'ineffable.

L'écriture de Sombart est intentionnellement consacrée à l'identification des tendances fondamentales de l'œuvre de Jüngler, qui se situe entre l'héritage allemand (lui-même le résultat de la conjonction de quatre idéaux-types, que Sombart considère, dans sa perspective d'adepte actuel des Lumières, avec une suspicion évidente: le militarisme aristocratique prussien, l'idéal de l'"Allemagne secrète", l'amour anti-moderne de la nature, le goût de l'insolite, qui se traduit par une passion pour la collection et le catalogage) et l'idéal "européen" et "international" du dandy. Sombart souligne que c'est le "dandysme" de Jünger qui apparaît comme son véritable trait dominant. C'est la quintessence d'une prise de pouvoir qui l'élève au-dessus du niveau du conteur allemand des bois et des prairies et qui fait de lui une superstar internationale. En cela, il surpasse ses rivaux Stefan George et Thomas Mann, qui, malgré tout leur talent, sont et restent des Allemands de province.

Quelle est la pertinence de la figure de l'écrivain allemand des Orages d'acier dans l'Allemagne d'aujourd'hui ?

Le succès, l'interprétation et " l'histoire des effets " de Jünger en Allemagne semblent comparables, pour autant que je sache, à son destin italien. Jünger est généralement connu comme un grand écrivain et un grand styliste - n'oublions pas qu'en 1982 il a remporté le prestigieux prix Goethe -, il a évoqué un petit cercle de "dévots" et d'enthousiastes, souvent liés à des cercles politiques conservateurs, pour les premiers, à des contextes de recherche académique (philosophique surtout) pour les seconds. Il reste un objet de suspicion au niveau de la vision anthropologico-politique et en vertu de son approche mythico-symbolique de la connaissance. Le destin d'un Anarque excentrique et inaccessible, que la modernité peine à métaboliser et préfère souvent marginaliser.

La Ernst und Friedrich Georg Jünger Gesellschaft, une association d'études dédiée aux frères Jünger, basée à Wilflingen, à laquelle j'ai le plaisir d'être associé, protège sa figure avec beaucoup de sérieux et de rigueur.

À l'heure du mondialisme, est-il possible de revenir à la vision de l'"État universel" développée par Jünger ?

"Ce n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. C'est précisément parce que le statu quo exige des réponses capables de dépasser l'idée d'État-nation du 19ème siècle pour se tourner vers des perspectives continentales et futuristes que le texte de Jünger est plus que jamais d'actualité pour nous fournir des stimuli prospectifs.

À première vue, l'enquête de Jünger sur l'État universel semble confirmer les espoirs des mondialistes. En fait, si l'on lit attentivement l'essai, il apparaît clairement que l'approche de l'auteur est avant tout phénoménologique, c'est-à-dire descriptive et non normative. Le fait que nous soyons destinés à évoluer vers un État mondial ne fait aucun doute pour tout analyste avisé. Les puissances titanesques et telluriques dont la technologie et le capitalisme sont l'épiphénomène historique vont dans ce sens. Ainsi, "l'état du monde n'est pas simplement un impératif de la raison, à réaliser par l'action conséquente d'une volonté. Si c'était le cas, si ce n'était qu'un postulat logique ou éthique, tout irait mal pour nous à l'avenir. C'est aussi quelque chose qui arrive. Dans l'ombre qu'elle projette devant elle, les anciennes images s'effacent. Jünger semble probablement avoir négligé la réapparition récente, à la fin du 20ème siècle, des racines ethnico-religieuses, du "choc des civilisations" sur lequel Huntington avait attiré l'attention. Et pourtant, si sa prophétie politique, qui rejoint d'une certaine manière l'idée de la "fin de l'histoire", semble, du moins dans le présent, loin de se réaliser, il est indiscutable que l'État mondial s'est réellement affirmé dans notre for intérieur, au sein d'un globalisme subtilement envahissant, qui, grâce à un solutionnisme technique et à la fourniture d'une anthropologie de nivellement des masses, conquiert les consciences plutôt que les territoires.

L'homme a la tâche d'affronter cette tendance avec une posture et un style dignes (mais pas nécessairement statiques). Jünger évoque, une fois de plus, le style de l'Anarque, qui, par son pouvoir de transfiguration, impose sa propre forme à la chaîne des événements. Même l'État mondial, selon la thèse de Jünger, peut devenir un nouveau Heimat si, pour citer l'introduction perspicace de Quirino Principe à cet essai, "l'individu, dans un monde dépourvu de formes symboliques, en produit de nouvelles, privilégiant la liberté à l'organisation et à l'ordre".

@barbadilloit

propos recueillis par Michele De Feudis

21:08 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, nicolaus sombart, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le futur entre Huxley et Orwell

par Carlo Desideri

Source : InStoria & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-futuro-tra-huxley-e-orwell

En 1932, l'écrivain Aldous Huxley a publié l'un de ses plus célèbres romans, Le meilleur des mondes, qui est devenu à terme l'un des textes les plus représentatifs du genre dystopique dans la littérature du XXe siècle. Le monde imaginé par Huxley est un monde régi par un gouvernement mondial, où les principes éthiques et moraux tels que nous les connaissons sont complètement annulés et oubliés au profit d'une société divisée en castes, qui indiquent de véritables classes sociales, dédiée à l'idéologie progressiste et maintenue fermement par un véritable culte religieux appelé "culte de Ford", en l'honneur de l'entrepreneur américain dont la figure est adorée comme une sorte de divinité.

Le monde est dirigé par un groupe oligarchique appelé "alpha plus", qui jouit de privilèges supérieurs à la moyenne, mais qui doit maintenir un code de conduite blindé, basé sur une socialisation poussée, un temps de solitude réduit au minimum, des relations centrées principalement sur la polygamie, et l'expression constante de louanges et d'appréciation de la société du nouveau monde ; la répudiation de ce système social n'est en aucun cas autorisée ou envisagée.

En fait, dans la deuxième partie du récit, Huxley nous montre comment une forme de l'ancienne société a survécu, dans une réserve contrôlée et gérée par le gouvernement du nouveau monde comme un véritable lieu touristique, où il est possible de rencontrer des sujets, appelés "les sauvages", qui vivent selon des règles totalement opposées au nouveau monde, dans une structure sociale monogame, qui croit fermement aux idéaux du mariage et qui est fortement liée à une croyance religieuse - au point de conduire à un véritable fanatisme - largement basée sur le christianisme, mais avec quelques éléments rituels rappelant le paganisme.

Il est important de noter que les membres du nouveau monde entrent en contact avec les habitants de la réserve en tant que simples touristes, mais ils les considèrent comme fortement inférieurs et n'ont aucunement l'intention de laisser ces individus influencer leur mode de vie. Ce ressentiment est toutefois également ressenti par les sauvages, qui considèrent le nouveau monde comme un fléau et méprisent les idéaux qu'il représente.

Deux structures sociales, donc, liées par des idéaux extrêmes et opposés, qui ne peuvent en aucun cas envisager une coexistence autre que celle décrite par Huxley qui prévoit le pouvoir et le contrôle de l'une sur l'autre. Dans les deux cas, l'invincibilité de la structure sociale présentée dans le récit est démontrée par l'évolution de l'histoire de ce qui peut être présenté comme les deux protagonistes.

Le premier est Bernard Marx, un représentant de la classe alpha plus qui ne se reconnaît pas du tout dans les impositions sociales, tendant vers l'isolement, des sentiments profonds envers une fille unique qui suggèrent une tendance à la monogamie et cherchant toujours à se rebeller et à agir selon ses propres désirs et non ceux des autres, mais lorsqu'il est menacé d'être transféré dans un endroit isolé, loin de chez lui, précisément à cause de sa conduite négative, perdant ainsi les privilèges que lui confère sa position sociale, il décide d'embrasser complètement le style de vie du nouveau monde, devenant peut-être l'une des principales figures représentatives de l'alpha plus.

Le second est John, un personnage qui vit dans la réserve et qui est reconnu comme appartenant au groupe des sauvages, mais qui est en fait le fils du principal représentant du plus alpha, qui a abandonné une de ses nombreuses compagnes dans la réserve qui, neuf mois plus tard, donnera naissance à John. Le garçon se trouve donc être un enfant de deux mondes; il a grandi dans la réserve, mais sa famille vient du nouveau monde. Cela l'amène à développer un teint de peau différent de celui des sauvages, c'est pourquoi il est traité avec une forte distanciation au sein de la réserve. Malgré cela, il est très conditionné par le mode de vie et les principes des sauvages et, suite à son transfert dans le nouveau monde, il développe un grand sentiment de malaise et de dégoût envers cette société qui lui offre tant, en réalité beaucoup trop pour lui, et d'une manière trop différente et contre toute logique telle qu'il la comprend, un malaise qui le conduira bientôt au suicide, ayant alors réalisé qu'il ne peut pas changer le monde dans lequel il se trouve vivre.

En 1949, un autre texte dystopique important, symbole du XXe siècle, est publié : 1984 de George Orwell, pour l'élaboration duquel il s'est inspiré du Nouveau Monde de Huxley, dans lequel il s'en prend amèrement à l'idéologie qui sous-tend les systèmes de pouvoir totalitaires, d'une manière en partie liée à l'analyse qu'il a développée dans ses travaux précédents, dont La Ferme des animaux, mais, alors que, dans ce texte, il analysait et critiquait principalement le système stalinien, dans 1984 nous pouvons trouver des éléments qui, en plus de nous ramener au stalinisme toujours fortement présent - comme la figure de Big Brother - peuvent être associés à toute forme de pouvoir totalitaire.

L'univers décrit par Orwell voit un monde divisé en trois macro-continents, constamment en guerre les uns contre les autres, formés à la suite d'une dernière grande guerre. L'histoire se déroule à Londres, qui se trouve sur le continent océanien, contrôlé par un parti totalitaire et oppressif, le Socing, dirigé par le personnage de Big Brother, dont on ne sait même pas s'il existe réellement.

Dans l'État d'Océanie, la vie de tout individu est extrêmement axée sur l'adoration et le respect du parti et de Big Brother et sur la haine des subversifs et des autres États. La société entière vit un quotidien programmé minute par minute et constamment surveillé par une série de caméras et de microphones situés partout, de la rue aux lieux de travail, et même dans les maisons; la vie privée n'est pas envisagée dans le cadre de 1984. Toute forme de subversion, même la plus minime et insignifiante, est sévèrement punie en prenant les sujets subversifs et en les transférant dans le lieu appelé le Ministère de l'Amour, où ils sont interrogés, analysés et finalement torturés jusqu'à ce que leur esprit devienne la proie du conditionnement du parti, les amenant à ressentir de la terreur, mais aussi de l'amour pour Big Brother; la vie de ces sujets, une fois soumise à la torture devient si vide et conditionnée qu'elle perd complètement son importance.

Le protagoniste de l'histoire est Winston, un homme qui travaille au ministère de la Vérité, le lieu où toutes les informations relatives à la situation interne et externe de l'État d'Océanie sont retravaillées puis rediffusées au profit de l'image du Parti, afin que la société puisse le percevoir comme parfait, supérieur à ses ennemis, internes et externes.

Winston n'est pas à l'aise avec les politiques du Parti, il déteste toute la situation qu'il est forcé de vivre, mais, en même temps, il doit faire attention à ne pas extérioriser de telles pensées. Dans l'Etat d'Océanie, en effet, il existe un organisme de surveillance appelé la psychopolice, qui a pour mission de trouver toute personne présentant des signes de pensées subversives à l'égard du parti, afin de la récupérer et de l'amener au ministère de l'amour.

Winston cultive donc secrètement des pensées et des désirs non conformes aux principes totalitaires du parti et de Big Brother, jusqu'à ce qu'il rencontre Julia, une fille qui partage entièrement les visions de Winston. Winston et Julia entament une histoire d'amour en secret et prennent plaisir à enfreindre les règles imposées par le parti, qui incluent les relations amoureuses qui ne visent pas exclusivement la procréation et l'idolâtrie de Big Brother; toute pratique susceptible de véhiculer un plaisir personnel non lié à la figure du parti, qu'elle soit sexuelle ou ludique, est rigoureusement interdite.

Winston et Julia, dans la deuxième partie du roman, sont découverts et arrêtés. Une fois séparés, ils sont emmenés au ministère de l'Amour, où ils subissent des tortures physiques et psychologiques qui les amènent à s'abandonner totalement à une foi aveugle dans le parti, en le respectant, en le craignant et en l'aimant en même temps, ce qui rendra leur vie insignifiante et soumise au point d'éliminer totalement ce qu'ils étaient auparavant. À la fin, nous ne comprenons même pas complètement si Winston est réellement tué ou non, mais après tout ce qu'il a traversé et qui l'a façonné, cette information perd même de son importance.

L'histoire de Huxley et celle d'Orwell sont deux histoires apparemment aux antipodes l'une de l'autre, avec deux systèmes de contrôle basés sur des principes opposés, mais menant au même résultat. Les deux sociétés décrites sont complètement assujetties, liées par une idéologie unique qui ne permet aucune forme de subversion et qui punit lourdement toute forme de désobéissance.

Dans Le Nouveau Monde, le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe d'individus ; dans 1984, au contraire, il est apparemment entre les mains d'un seul homme, mais dans les deux cas, il y a une forme de contrôle de fer, avec des moyens différents, mais menant au même résultat. Le libre arbitre est dans les deux cas complètement éteint et les systèmes décrits par les auteurs sont tous deux invincibles, les protagonistes n'ont finalement qu'une seule option: la soumission totale aux principes et au mode de vie imposés par le système, ce qui peut conduire à plus d'une conclusion, de la mort à la perte totale de la conscience de soi, mais dans tous les cas, toute forme de rébellion, qu'elle soit matériellement visible ou seulement sous forme psychologique ou spirituelle, est inévitablement éradiquée.

En 1958, Huxley publie un essai, d'une importance fondamentale pour ce qui concerne sa pensée politique et philosophique, reprenant son récit Le Nouveau Monde et associant ses éléments à la réalité géopolitique et sociale que vit la société mondiale et aux principaux événements qui, au cours des vingt-cinq dernières années, ont entraîné des crises et des changements.

Dans son essai, Huxley n'oublie pas de considérer le texte d'Orwell, en le louant d'un point de vue qualitatif et analytique, mais en observant que, si en 1949 l'univers décrit par Orwell pouvait être fortement crédible et refléter une réalité qui, selon toute vraisemblance, pouvait se retrouver au sein d'un système totalitaire comme celui présenté dans 1984, près de dix ans plus tard, les choses semblent avoir changé. En fait, Huxley observe que la société mondiale, qu'elle soit dans un système totalitaire ou démocratique, va lentement mais sûrement dans la direction qu'il a décrite dans Le Nouveau Monde. Même en Union soviétique, explique Huxley, les gens commencent à préférer le conditionnement transmis par un système de privilèges et pas seulement le conditionnement par la peur et la répression, même si, bien sûr, les formes de répression envers les subversifs, ou les sujets considérés comme tels, continuent d'exister.

Huxley explique que certaines formes de centralisation du pouvoir, économique et politique, peuvent se produire à la suite de certaines crises qui, si elles sont mal gérées, peuvent conduire à un point de rupture qui aboutit à la centralisation du pouvoir sur un seul sujet ou un petit groupe d'élite. En effet, dans les récits de Huxley et d'Orwell, ces centralisations du pouvoir se sont produites à la suite d'une sorte de crise mondiale apparemment liée à un contexte de guerre. En particulier, Huxley affirme que l'une des principales causes susceptibles de provoquer une crise qui rendrait inévitable une telle prise de pouvoir est le danger de surpopulation, qui entraînerait un déséquilibre entre la consommation et la disponibilité des ressources.

Toutefois, de nombreux éléments peuvent conduire à un point de rupture, ou point de non-retour, qui entraînerait à son tour les conséquences décrites ci-dessus. Il suffit d'un mauvais choix, d'une confiance mal placée dans un sujet, ou un groupe restreint de sujets, qui se révèlent alors incapables de gérer certaines situations, ou qui profitent de leur position pour instaurer une forme de régime doucement ou durement coercitif.

De nombreux exemples similaires peuvent être trouvés dans l'histoire politique, mais ils sont aussi fortement présents dans la littérature. On trouve un scénario similaire, par exemple, dans le roman Lord of the Flies de William Golding, publié en 1954. Golding imagine en effet un groupe d'enfants qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouvent à vivre sur une île déserte, sans guide adulte. Dans ce contexte, les enfants sont obligés de chercher un moyen de survivre par eux-mêmes et de former une société organisée.

Ils essaient donc de s'organiser dans une société semi-démocratique, mais, à la fin, la direction passera entièrement sous la responsabilité de l'un d'entre eux, celui qui s'avère être le plus fort et le plus charismatique et donc, apparemment, transmet la sécurité et la sérénité, même s'il était clair que le plus apte en réalité à assumer le rôle de guide était un autre personnage, un garçon prudent, sage et toujours dubitatif, inquiet pour l'avenir du groupe, mais constamment marginalisé et traité violemment par tous à cause de son peu de charisme et de sa piètre forme physique.

Au fur et à mesure que le leadership passe sous la coupe du mauvais sujet, ou des mauvais sujets (puisque vers la fin de l'histoire, il y aura un transfert de pouvoir), les garçons s'embarquent dans un voyage qui les amènera à faire des choix de plus en plus mauvais qui mettront en danger la structure même de la société et sa survie et qui les amèneront progressivement mais sûrement à régresser vers un état animal, abandonnant de plus en plus leur humanité.

Ces narrations romanesques, et bien d'autres encore, ont en commun la représentation d'une société d'un point de vue dystopique qui, à la suite d'une crise provoquée par diverses raisons, a atteint un point de non-retour et s'est enfoncée dans une voie qui mène inexorablement à la perte totale de ce que l'on considère aujourd'hui comme des valeurs et des droits humains. C'est pourquoi il est fondamental de pouvoir éviter d'atteindre ce point de rupture et de réagir judicieusement à certaines crises, sous quelque forme que ce soit, avant de commettre des erreurs dont il est difficile de revenir en arrière.

Carlo Desideri, In Storia.it N° 162 / Juin 2021 (CXCIII)

BIBLIOGRAPHIE

Golding W., Le Seigneur des mouches, Mondadori, Milan 2014.

Huxley A., Il Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo, Mondadori, Milan 2015.

Orwell G., 1984, Mondadori, Milan 2015.

Orwell G., La Fattoria degli animali, Mondadori, Milan 2014.

21:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, aldous huxley, george orwell, dystopie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le solitaire en période d'incertitude

Ex : Association Minerva, https://grupominerva.com.ar/2021/06/

Par David Porcel Dieste

Je suis invité, ici, à écrire quelque chose sur Ernst Jünger (1895-1998) à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Si mon temps le permet, j'écrirai sur le Solitaire, car Jünger était, bien sûr, un Solitaire. À une époque comme la nôtre, où de plus en plus de personnes vivent connectées les unes aux autres, comme des constructions intersubjectives dans lesquelles l'inter est plus important que la subjectivité, parler du Solitaire peut sembler étrange, ou, du moins, étranger. Et ce, bien qu'une série d'écrivains chevronnés, tels que Peter Handke dans Essai sur le lieu tranquille (titre original : Versuch über den stillen Ort) ou le Japonais Seicho Matsumoto, l'aient déjà fait, et de quelle manière !