samedi, 04 décembre 2010

Mishima, l'eterna giovinezza di un samurai

Mishima, l'eterna giovinezza di un samurai

Quarant’anni fa moriva lo scrittore giapponese

Lo ricorda un ex ragazzo che crebbe nel suo mito

Le parole non bastano. Così parlò Yukio Mishima, e il 25 novembre del 1970 si uccise davanti alle telecamere col rito tradizionale del seppuku. Alle parole seguì il gesto e la scrittura debordò nella vita per compiersi nella morte. Il suicidio eroico di Mishima scosse la mia generazione, versante destro. Era il nostro Che Guevara, e sposava in capitulo mortis la letteratura e l’assoluto, l’esteta e l’eroe, il Superuomo e la Tradizione. Lasciò un brivido sui miei quindici anni. Poi diventò un mito a diciassette, quando uscì in Italia Sole e acciaio, il suo testamento spirituale. È uno di quei libri che trasforma chi lo legge; gustato riga per riga, non solo letto ma vissuto, come un libro d’istruzioni per montare la vita, pezzo per pezzo. Altro che Ikea, il pensare si riversava nell’agire. Le parole non bastano.

Le parole non bastano. Così parlò Yukio Mishima, e il 25 novembre del 1970 si uccise davanti alle telecamere col rito tradizionale del seppuku. Alle parole seguì il gesto e la scrittura debordò nella vita per compiersi nella morte. Il suicidio eroico di Mishima scosse la mia generazione, versante destro. Era il nostro Che Guevara, e sposava in capitulo mortis la letteratura e l’assoluto, l’esteta e l’eroe, il Superuomo e la Tradizione. Lasciò un brivido sui miei quindici anni. Poi diventò un mito a diciassette, quando uscì in Italia Sole e acciaio, il suo testamento spirituale. È uno di quei libri che trasforma chi lo legge; gustato riga per riga, non solo letto ma vissuto, come un libro d’istruzioni per montare la vita, pezzo per pezzo. Altro che Ikea, il pensare si riversava nell’agire. Le parole non bastano. Andammo in palestra, dopo quel libro, tra i manubri e i pesi, sulla scia di Mishima e del suo acciaio per scolpire il corpo all’altezza dei pensieri e per dare una vita ardita a un’indole intellettuale. Correvamo a torso nudo d’inverno con alcuni pazzi amici per andare incontro al sole. Dopo una corsa di dieci chilometri c’era un ponte che era la nostra meta finale perché sembrava che corressimo verso il cielo. Arrivavamo sfiniti ma a testa alta, con uno scatto finale, e una benda rossa sulla fronte. Pazzi che eravamo, illusi di gloria. Ridicoli. Vedevamo il sole come obbiettivo, non guardavamo sotto, all’autostrada, che banalmente scorreva sotto il ponte. Eravamo nella via del Samurai, mica sull’asfalto. Inseguivamo il mito. Un mito impolitico, che ci portava lontano dall’impegno militante e ci avvicinava a quella comunità eroica che Mishima aveva fondato due anni prima di darsi la morte. Mishima diventò col tempo il nostro Pasolini, disperato cantore di un mondo antico contro il mondo moderno e le sue macerie spirituali, l’americanizzazione e i consumi. Oggi di Mishima non è più proibito parlare, tutte le sue trasgressioni restano vietate, eccetto una che però basta a glorificarlo agli occhi del nostro tempo: Mishima era omosessuale. Sposato, ma omosessuale. E così viene oggi celebrato dai media e riabilitato.

Su Radio3 è andato in onda qualche giorno fa un bel programma a lui dedicato di Antonella Ferrera. Ho scritto più volte di lui, accostandolo al Che, d’Annunzio e Pasolini. Fu grande gioia ripubblicare, con un mio saggio introduttivo, Sole e acciaio, dieci anni dopo la sua prima lettura. Avevo ventisette anni ma avevo un conto in sospeso con la mia giovinezza, e fui felice di onorarlo. Il peggior complimento che ricevetti fu da un professore che allora mi disse: è più bella la tua introduzione del testo. Mi piace ricevere elogi, non nego la vanità. Ma quell’elogio fu peggio di un insulto, disprezzava il breviario della nostra gioventù. Come poteva paragonare un saggetto giovanile e letterario a un testamento spirituale così denso e forte? L’ho riletto dopo svariati anni, quel piccolo libro; non era un libro sacro, d’accordo, ma lo trovai ancora bello e teso, spirituale e marziale.

Poi c’era Mishima romanziere, gran letterato, ma poco rispetto al testimone dell’Assoluto. Certo, Mishima soffriva di narcisismo eroico, c’era in lui una componente sadomaso e molto di quel che lui attribuiva allo spirito dell’antico Giappone imperiale proveniva in realtà dalla letteratura romantica d’occidente e dalle sue letture. Mishima era stato lo scrittore più occidentale del Giappone, era di casa in America, veniva in Italia, amava Baudelaire e d’Annunzio, Keats e Byron, perfino Oscar Wilde. Faceva il cinema, scriveva per il cinema e per il teatro moderno, amava i film di gangster, era amico di Moravia. E c’era in lui quell’intreccio di vitalismo e decadentismo comune agli esteti nostrani. La stessa voluttà del morire di d’Annunzio, lo stesso culto della bella morte degli arditi e poi di alcuni fascisti di Salò...

Ma il miracolo di Mishima fu proprio quello: ritrovare nella modernità occidentale il cuore antico del suo Giappone, il culto dell’imperatore, la via del samurai, il pazzo morire; il nostro pensiero e azione che diventano in Giappone il crisantemo e la spada. Ribelle per amor di Tradizione. Certo, dietro il suicidio non c’è solo il grido disperato e irriso verso lo spirito che muore; c’è anche il gusto del beau geste clamoroso e c’è soprattutto l’orrore della vecchiaia, del lento e indecoroso morire nei giorni, negli anni. Dietro il samurai c’era Dorian Gray. Ma colpisce la sua cerimonia d’addio, vestito di bianco come si addice al lutto in Giappone, e prima il suo congedo in scrittura. Saluto gli oggetti che vedo per l’ultima volta... Mi siedo a scrivere e so che è l’ultima volta... Poi il pranzo dai genitori alla vigilia, la ripetizione fedele delle abitudini, come se nulla dovesse accadere. E il giorno dopo conficcarsi una lama nel ventre e farsi decapitare, dopo aver gridato tra le risa dei soldati, l’occhio delle telecamere e il ronzio degli elicotteri, il suo discorso eroico caduto nel vuoto.

Quell’immagine ti resta conficcata dentro, come una spada, capisci che l’unica morale eroica è quella dell’insuccesso, pensi che il successo arrivi quando il talento di uno si mette al servizio della stupidità di molti; diffidi delle vittorie e accarezzi la nobiltà delle sconfitte. E leggi Morris e la Yourcenar che a Mishima dedicò uno splendido testo, per accompagnare con giuste letture il suo canto del cigno. Su quegli errori si fondò la vita di alcuni militanti dell’assoluto, alla ricerca di una gloria sovrumana che coincideva con la morte trionfale, la perdita di sé nel nome di una perfetta eternità... Perciò torno oggi in pellegrinaggio da Mishima e porto un fiore di loto ai suoi 45 anni spezzati, e ai nostri quindici anni spariti con lui.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, japon, littérature japonaise, asie, mishima |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 03 décembre 2010

Il cuore di Mishima

Il cuore di Mishima

di Marco Iacona

Ex: http://www.scandalizzareeundiritto.blogspot.com/

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, mishima, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Seppuku vor 40 Jahre: Yukio Mishima

Seppuku vor 40 Jahren: Yukio Mishima

Vor 40 Jahren beging der japanische Schriftsteller Yukio Mishima feierlich Selbstmord. Seine Tat war konsequent. In einem Abschiedsbrief an seinen englischen Übersetzer, den Wissenschaftler Donald Keene, schrieb er: »Es war schon seit langem mein Wunsch, nicht als Literat, sondern als Soldat zu sterben«.

Als solcher starb er auch. Mit vier Kameraden aus der »Schildgesellschaft«, seiner kleinen Privatmiliz, drang er, bewaffnet mit Samuraischwertern und gekleidet in eine Phantasieuniform, am Vormittag des 25. November 1970 in das Hauptquartier der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte in Tokio ein. Dort nahm er einen General als Geisel und forderte als Gegenleistung für dessen Freilassung, eine Rede vor den Soldaten der Garnison halten zu dürfen. Über tausend Soldaten versammelten sich auf dem Kasernenhof des Quartiers, während Mishima sich auf den Balkon stellte, die Hände in die Hüften stützte und einen Appell auf die Kaiserherrschaft, die altehrwürdige Tradition Japans und den Samuraigeist hielt.

Der Appell blieb unverstanden, Mishima erntete Spott und Beschimpfungen aus der Menge und brach die Rede vorzeitig ab. Er zog sich mit seinen Begleitern in ein Zimmer zurück und beging seppuku, die traditionelle japanische Form des Selbstmords durch Bauchaufschneiden, wie sie auch die Samurai praktiziert haben. Noch bevor Mishima unter Schmerzen starb, köpfte ihn einer seiner Begleiter. So hatte man es abgesprochen, und vereinbart war auch, daß ihm ein anderer Begleiter (pikanterweise Mishimas Geliebter Morita) in den Tod folgte. Das Bild von Mishimas abgetrenntem Kopf, den immer noch ein Stirnband mit dem Symbol der aufgehenden Sonne zierte, ging um die Welt.

Ein anderer Abgang Mishimas ist nur schwerlich vorstellbar. Der Großteil seines Lebens gleicht einer zeremoniellen Selbstinszenierung, und der Großteil seines künstlerischen Schaffens kreist um den Gedanken des Selbstmords: Ungezählt sind seine literarischen Arbeiten, in denen der Suizid als ästhetisches Ritual idealisiert wird; ungezählt sind seine Auftritte, bei denen er sich als Schauspieler in Film und Theater in langen, schmerzvollen Akten selbst tötet.

Als Kind und Jugendlicher war der am 14. Januar 1925 als Kimitake Hiraoka in Tokio geborene Mishima schmächtig, unnatürlich blaß und zurückhaltend. Seine dominante Großmutter, die einen großen Einfluß auf die gesamte Familie ausübte, verbat ihm den Umgang mit gleichaltrigen Jungen; er durfte nur mit Mädchen spielen. Männerkörper – vor allem Samuraikrieger und europäische Ritter, die er aus Bilderbüchern kannte – übten daher bereits im Kindesalter einen besonderen Reiz auf ihn aus. Als er eines Tages erfuhr, daß der Ritter auf einem seiner Lieblingsbilder eine Frau, Jeanne d’Arc, sei, war er darüber sehr enttäuscht.

Als Heranwachsender verbrachte Mishima seine Freizeit vornehmlich mit Lesen, wobei ihn auch europäische Literatur, insbesondere Raymond Radiguet – dessen Roman Der Teufel im Leib (1923) vielfach verfilmt wurde –, Oscar Wilde und Rainer Maria Rilke, prägte. Später wird er Thomas Mann als den Schriftsteller benennen, den er am meisten schätzt. Da bei Mishima irrtümlich eine beginnende Tuberkulose diagnostiziert wurde, mußte er den Militärdienst im Zweiten Weltkrieg nicht leisten.

Um dem Eindruck der Verletzlichkeit entgegenzuwirken, widmete sich Mishima fortan intensiv dem Kampf- und Kraftsport. Dank einer gnadenlosen Selbstdisziplin hatte er schon bald den muskelgestählten Körper, den er sich wünschte. Nicht selten wurden Mishima später Narzißmus und dandyhafte Züge nachgesagt; tatsächlich zeigen ihn viele seiner Bilder in heroischer Samuraipose mit nacktem, eingeöltem Oberkörper oder herrisch dreinblickend in dunklem maßgeschneidertem Anzug. Mishima wurde sein eigenes Ideal, er wurde der Held, den er als Kind so bewundert hatte.

Nachdem seine ersten schriftstellerischen Schritte weitgehend unbeachtet blieben, gelang ihm 1949 mit Geständnis einer Maske sein erster Erfolg. Das streckenweise autobiographische Werk ist das Porträt eines sensiblen, von Selbstzweifeln bedrängten Jungen an der Schwelle zum Erwachsensein. Bereits hier treten zahlreiche Themen auf, die sich wie rote Fäden durch Mishimas Werk ziehen: die Todessehnsucht, die erotische Zuneigung zu Knaben, die auffallende Betonung von Brust- und vor allem Achselhaar an männlichen Körpern.

Ein weiteres stets wiederkehrendes Motiv in seinem Werk ist die Figur des Heiligen Sebastian, des römischen Soldaten, der zum christlichen Märtyrer wurde. In Geständnis einer Maske bewirkt der Anblick eines Gemäldes des italienischen Barockmalers Guido Reni, das den Heiligen, malträtiert und halbnackt an einen Baum gefesselt, abbildet, die erste Ejakulation des Erzählers; 1966 veröffentlichte Mishima eine Übersetzung von Gabriele d’Annunzios Bühnenwerk Märtyrertum des heiligen Sebastian und ließ sich von dem japanischen Fotografen Kishin Shinoyama in der Pose, die Guido Reni für sein Sebastian-Gemälde ausgewählt hatte, fotografieren: mit nacktem, von mehreren Pfeilen durchbohrtem Oberkörper – wobei ein Pfeil markant aus seiner linken, schwarz behaarten Achselhöhle herausragt.

Obwohl Mishima zu einem auch international erfolgreichen und gefeierten Schriftsteller avancierte, schrieb er auch weiterhin immer wieder etliche anspruchslose Auftragsarbeiten, die in Magazinen oder als Fortsetzung in Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Auf dem quantitativen Höhepunkt seines Schaffens entstanden bis zu drei Romane und ein Dutzend Kurzgeschichten im Jahr. Aus der breiten Masse der in den 50er Jahren entstandenen Werke stechen insbesondere Die Brandung (1954), eine zeitgenössische japanische Interpretation der antiken Liebesgeschichte um Daphnis und Chloe, und Der Tempelbrand (1956) hervor. Hierin erzählt Mishima von dem authentischen Fall eines Priesteranwärters, der im Nachkriegsjapan einen der schönsten buddhistischen Tempel, der den Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat, anzündet.

Neben seinen Romanen schrieb Mishima auch zahlreiche Theaterstücke und trat selbst als Schauspieler von NÕ-Stücken auf. NÕ bezeichnet ein klassisches japanisches Theater, das traditionell nur von Männern gespielt wird und sich vornehmlich mit Motiven der japanischen Mythologie befaßt. 1957 verbrachte Mishima ein halbes Jahr in den USA, wo er sich u.a. die Aufführung seiner Stücke anschauen wollte. Verbittert und unvermittelt brach er seinen Aufenthalt am Silvestertag ab. Auch wenn ihn gewisse Aspekte am amerikanischen Lebensstil reizten, ödete ihn auf Dauer die dortige Selbstsucht, die Fixierung auf Materielles ab, wie sein englischer Übersetzer Keene mit Blick auf das – leider nicht ins Deutsche übersetzte – »Reisebilderbuch« Mishimas feststellt.

Insoweit blieb sein Verhältnis zum Westen, insbesondere zu den USA zeitlebens ein gespaltenes. Am deutlichsten drückte Mishimas eigenes Haus diese Ambivalenz aus: Es bestand aus einem westlich und einem traditionell japanisch möblierten Trakt. Überhaupt zeichnete eine gewisse Zerrissenheit Mishimas Leben aus: Privat changierte es zwischen Bürgertum und Provokation. Er heiratete und wurde Vater zweier Kinder, nachts durchstreifte er hingegen die einschlägigen Homosexuellen-Bars in Tokio. Künstlerisch machte der weltweit anerkannte, mehrmals für den Literaturnobelpreis vorgeschlagene Schriftsteller Seitensprünge, indem er auch Rollen in billig produzierten Trashfilmen spielte.

Als Mishima 1968 erneut als einer der engeren Kandidaten für den Literaturnobelpreis diskutiert wurde, schmeichelte ihm dies natürlich. Die Wahl fiel schließlich auf den Japaner Kawabata Yasunari. Mishima eilte zu Yasunari, um ihm als erster gratulieren zu dürfen, und auch auf den gemeinsamen Fotos bei der Pressekonferenz macht Mishima einen erfreuten Eindruck. Doch so ganz ist ihm die Beherrschung nicht geglückt; sein Biograph Henry Scott Stokes, der Mishima auch privat gut kannte, beobachtete in den kommenden Tagen eine gewisse Enttäuschung und Niedergeschlagenheit. Vielleicht waren dies jene seltenen Momente, die Mishima ohne Maske zeigten: sensibel und von Selbstzweifeln bedrückt.

In den 60er Jahren streifte sich Mishima allmählich eine weitere Maske über: er entdeckte die Politik. Bereits in den 50er Jahren trat die japanische Kommunistische Partei mit der Anregung an ihn heran, über einen Eintritt in die Partei nachzudenken; diesem Kuriosum darf jedoch kaum eine ernstzunehmende Relevanz beigemessen werden. Literarisch näherte sich Mishima erstmals im Jahre 1960 politischen Themen an. Der Roman Nach dem Bankett erzählt von den Verstrickungen eines Diplomaten in politische Machtstrukturen, zweifelhafte Geldgeschäfte und private Liebschaften. Die Geschichte beruht auf einem authentischen Fall – die Romanfigur ist an einen ehemaligen liberalen Außenminister Japans angelehnt –, Mishimas eigene politische Position bleibt aber unklar.

Die im selben Jahr erschienene Kurzgeschichte Patriotismus ist hingegen eine deutliche Verbeugung vor dem Ethos des japanischen Soldatentums. Als Hintergrund der Geschichte dient der Ni-Ni-Roku-Aufstand vom 26. Februar 1936, bei dem sich eine Reihe junger Offiziere infolge außenpolitischer Diskrepanzen zwischen Regierung und militärischer Führung gegen letztere erhob und dabei den Tod fand. Patriotismus beschreibt den letzten Abend eines jungen, frisch verheirateten Leutnants, der gemeinsam mit seiner Frau den Freitod wählt, um nicht gegen seine Kameraden – die aufständischen Offiziere – vorgehen zu müssen. In einer bis dato nicht bekannten Detailliertheit schildert Mishima den Selbstmord als einen zeremoniellen Akt, als selbstverständliche Antwort auf einen moralischen Interessenkonflikt. In der fünf Jahre später unter seiner Regie entstandenen Verfilmung spielte Mishima die Rolle des jungen Offiziers selbst. Auch hier gleicht der Suizid einem feierlichen Ritual.

Das schicksalhafte Jahr 1968 ließ auch Japan nicht unberührt. Auch hier herrschte eine politische und gesellschaftliche Unruhe, deren Stifter mehrheitlich links standen. Mishima beobachtete die Entwicklung mit Interesse und suchte zu den wenigen rechten Studentengruppen Kontakt. Im Sommer 1968 gründete er eine paramilitärische Vereinigung, die sogenannte Schildgesellschaft (japanisch: Tatenokai), die sich ausschließlich aus jungen Studenten rekrutierte und die für die Rückkehr der klassischen Kaiserherrschaft eintrat. Es war der Versuch, eine an ästhetischen Idealen und traditionellen japanischen Vorstellungen orientierte Elite aufzubauen.

Mishima machte die jungen Männer mit den Tugenden des bushido, dem Verhaltenskodex der Samurai, vertraut und unterrichtete sie in Karate sowie in Schwertkampf. Er ließ eigene Uniformen schneidern, ein Wappen entwerfen und kreierte sogar eine eigene Hymne. Aufgrund der strengen Aufnahmevoraussetzungen hatte die Schildgesellschaft niemals mehr als hundert Mitglieder, was Mishima nur recht war; er sprach von der »kleinsten Armee der Welt und der größten an Geist«.

Die öffentliche Resonanz auf die Schildgesellschaft fiel erstaunlich dürftig aus. Dies überraschte um so mehr, als die Schildgesellschaft mit ausdrücklicher Genehmigung des damaligen Verteidigungsministers Nakasone sogar in den Militärkasernen der japanischen Armee exerzieren durfte. Die japanischen Medien beachteten Mishimas private Miliz trotzdem kaum, und wenn, dann nahmen sie sie als den Spleen eines exzentrischen Schriftstellers wahr, der eine »Spielzeugarmee« unterhielt. Auch das Verhältnis zwischen Mishimas Schildgesellschaft und anderen politisch rechtsstehenden Organisationen blieb von einem gewissen Desinteresse geprägt. Erst posthum entdeckten einige Gruppierungen aus dem Umfeld der japanischen »Neuen Rechten« – allen voran die nationalistische Issuikai, die erst kürzlich auch europaweit auf sich aufmerksam machte, nachdem sie mehrere Delegierte europäischer Rechtsparteien zum traditionellen Besuch des Yasukuni-Schrein eingeladen hatten – die politische Strahlkraft Mishimas. Seit 1972 veranstaltet die Issuikai gemeinsam mit anderen rechten Gruppierungen alljährlich ein Heldengedenken mit anschließendem Besuch an Mishimas Grab.

Im Mai 1969 nahm Mishima die Einlandung radikaler linker Studenten zu einer Podiumsdiskussion an der Universität von Tokio an. Es entwickelte sich ein teilweise recht aggressives Streitgespräch, während dem Mishima seine politischen Standpunkte, insbesondere seine Verehrung des Kaisers bekräftigte, aber auch Berührungspunkte zu den linken Studenten betonte. Auch er wolle Unruhe hineinbringen, auch er hasse Menschen, die »in Ruhe dasitzen«. Er schloß seine Rede mit einem Versprechen: »Eines Tages werde ich aufstehen gegen das System, so wie ihr Studenten aufgestanden seid – aber anders.« Es bleibt unklar, wie weit Mishimas Absicht eines Staatsstreichs bereits im Mai 1969 ausgereift war. Daß er je an einen politischen Erfolg seiner Aktion geglaubt hat, darf wohl bezweifelt werden. Vielmehr bildete der naive, zum Scheitern verurteilte Umsturzversuch nur einen Vorwand, nur einen ansprechenden Rahmen für die Inszenierung seines eigenen Todes, den er so viele Male zuvor eingeübt hatte.

Mishima erwartete wenig Lohnendes von der Zukunft. In einem Artikel von 1962 schrieb er: »In der Bronzezeit betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen achtzehn Jahre; zur Römerzeit waren es zweiundzwanzig. Damals muß der Himmel voll gewesen sein mit schönen, jungen Menschen. In letzter Zeit muß es dort oben erbärmlich aussehen.« Auch in seinen Romanen griff er mehrmals den Gedanken auf, Selbstmord zu begehen, solange der Körper noch schön und muskulös ist. Mishima selbst befand sich 1970 mit seinen 45 Jahren körperlich in bester Verfassung. Die kommenden Jahre würden jedoch unweigerlich ein Abnehmen seiner physischen Kräfte bedeuten.

Literarisch war er auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Mit Die Todesmale des Engels – das Manuskript hierzu korrigierte er noch am Vorabend seines Todes und adressierte es an seinen Verleger – beendete er sein monumentales, vierbändiges Epos Das Meer der Fruchtbarkeit, an dem er die letzten sechs Jahre gearbeitet hatte. Zudem entfremdete er sich zunehmend von einer Gesellschaft, die für Begriffe wie Ehre und Tradition immer weniger empfänglich war. Alles Kommende hätte dem Gesamtkunstwerk Yukio Mishima an Glorie genommen. Das Todesfanal aber vollendete es auf eine morbide Weise.

(Mishima ist Angehöriger der Division Antaios)

00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, mishima |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 28 novembre 2010

Nobelprijswinnaar niet welkom in Turkije

voor de Literatuur won, kan vanwege zijn kritiek op de islam niet deelnemen

aan een internationale literaire bijeenkomst in Istanboel.

Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voorhet European Writers Parliament, een groot internationaal literair evenement dat vandaag in Istanboel van start gaat. Toen dat bekend werd, protesteerde een groep Turkse schrijvers fel en dreigde met een boycot.

Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voorhet European Writers Parliament, een groot internationaal literair evenement dat vandaag in Istanboel van start gaat. Toen dat bekend werd, protesteerde een groep Turkse schrijvers fel en dreigde met een boycot.De komst van Naipaul zou "een belediging zijn voor moslims", vanwege eerdere uitlatingen van de schrijver over de islam.

Zo heeft de Nobelprijswinnaar eens gezegd dat islamisering een vorm van

kolonisatie is die rampzalige gevolgen met zich meebrengt. Dat zou volgens

Naipaul vooral gelden voor mensen die zich tot de islam bekeren, omdat ze

hun afkomst en eigen verleden moeten verloochenen.

Volgens de Turkse dichter en filosoof Hilmi Yavuz beledigt de schrijver met

zulke opmerkingen de islam en moslims. Daarom is zijn komst naar het

literaire evenement niet gewenst, aldus Yavuz. Vele andere Turkse schrijvers

zijn dezelfde mening toegedaan. "De uitnodiging aan Naipaul moet worden

ingetrokken en men moet de schrijver vertellen wat daarvan de reden is",

aldus Özdenören. "De aanwezigheid van Naipaul is een belediging voor

moslims", aldus de linkse Turkse schrijver Cezmi Ersöz.

De organisator van het evenement, Ahmet Kot, probeerde nog de protesterende

Turkse schrijvers tegemoet te komen door Naipaul niet meer als eregast te

verwelkomen. Naipaul zou alleen de openingsspeech houden. Het

compromisvoorstel mocht niet baten. De protesterende Turkse schrijvers

hielden voet bij stuk. Daarna hebben het organisatiecomité en Naipaul

gezamenlijk besloten dat het beter is dat hij thuisblijft.

00:35 Publié dans Actualité, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turquie, littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, naipaul, boycot, islam, islamisme, prix nobel, intolérance, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 novembre 2010

Paganismo e Filosofia da Vida em Knut Hamsun e D.H. Lawrence

Paganismo e Filosofia da Vida em Knut Hamsun e D.H. Lawrence

O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do Aufklärung [*Iluminismo] e os adeptos incondicionais de uma certa modernidade tendem à simplificação, à geometrização e à "cerebrização". Sem embargo, a civilização mostra-se a nós como um desenvolvimento negativo para todos aqueles que pretendem conservar a fecundidade incomensurável em relação aos venenos culturais, para os que constatam, sem escandalizar-se com isso, que o tempo é plurimorfo; quer dizer, que o tempo para uma cultura não coincide com o da outra, em contraposição aos iluministas quem se afirmam na crença de um tempo monomorfo e aplicável a todos os povos e culturas do planeta. Cada povo tem seu próprio tempo. Se a modernidade rechaça esta pluralidade de formas do tempo, então entramos irremissívelmente no terreno do ilusório.

O filólogo húngaro Akos Doma, formado na Alemanha e nos EUA, acaba de publicar uma obra de exegese literária, na qual faz um paralelismo entre as obras de Hamsun e Lawrence. O ponto em comum é uma "crítica da civilização". Conceito que, obviamente, devemos apreender em seu contexto. Em efeito, a civilização seria um processo positivo desde o ponto de vista dos "progressistas", que entendem a história de forma linear. Em efeito, os partidários da filosofia do Aufklärung [*Iluminismo] e os adeptos incondicionais de uma certa modernidade tendem à simplificação, à geometrização e à "cerebrização". Sem embargo, a civilização mostra-se a nós como um desenvolvimento negativo para todos aqueles que pretendem conservar a fecundidade incomensurável em relação aos venenos culturais, para os que constatam, sem escandalizar-se com isso, que o tempo é plurimorfo; quer dizer, que o tempo para uma cultura não coincide com o da outra, em contraposição aos iluministas quem se afirmam na crença de um tempo monomorfo e aplicável a todos os povos e culturas do planeta. Cada povo tem seu próprio tempo. Se a modernidade rechaça esta pluralidade de formas do tempo, então entramos irremissívelmente no terreno do ilusório.Desde um certo ponto de vista, explica Akos Doma, Hamsun e Lawrence são herdeiros de Rousseau. Porém, de qual Rousseau? Do que foi estigmatizado pela tradição maurrasiana (Maurras, Lasserre, Muret) ou daquele outro que critica radicalmente o Aufklärung sem que isso comporte defesa alguma do Antigo Regime? Para o Rousseau crítico do Iluminismo, a ideologia moderna é, precisamente, o oposto real do conceito ideal em sua concepção da política: aquele é anti-igualitário e hostil à liberdade, ainda que reivindique a igualidade e a liberdade. Antes da irrupção da modernidade ao longo do século XVIII, para Rousseau e seus seguidores pré-românticos, existiria uma "comunidade sadia", a convivência reinaria entre os homens e as pessoas seriam "boas" porque a natureza é "boa". Mais tarde, entre os românticos que, no terreno político, são conservadores, esta noção de "bondade" seguirá estando presente, ainda que na atualidade tal característica se considere como patrimônio exclusivo dos ativistas ou pensadores revolucionários. A idéia de "bondade" tem estado presente tanto na "direita" como na "esquerda".

Sem embargo, para o poeta romântico inglês Wordsworth, a natureza é "o marco de toda experiência autêntica", na medida em que o homem se enfrenta de uma maneira real e imediatamente com os elementos, o que implicitamente nos conduz mais além do bem e do mal. Wordsworth é, de certa forma, um "perfectibilista": o homem fruto de sua visão poética alcança o excelso, a perfeição; porém dito homem, contrariamente ao que pensavam e impunham os partidários das Luzes, não se aperfeiçoava somente com o desenvolvimento das faculdades do intelecto. A perfeição humana requer acima de tudo passar pela prova do elemento natural. Para Novalis, a natureza é "o espaço da experiência mística, que nos permite ver mais além das contingências da vida urbana e artificial". Para Eichendorff, a natureza é a liberdade e, em certo sentido, uma transcendência, pois permite escapar aos corpetes das convenções e instituições.

Com Wordsworth, Novalis e Eichendorff, as questões do imediato, da experiência vital, do rechaço das contingências surgidas da artificialidade dos convencionalismos, adquirem um importante papel. A partir do romantismo se desenvolve na Europa, acima de tudo na Europa setentrional, um movimento hostil a toda forma moderna de vida social e econômica. Carlyle, por exemplo, cantará o heroísmo e denegrirá a "cash flow society". Aparece a primeira crítica contra o reino do dinheiro. John Ruskin, com seus projetos de arquitetura orgânica junto à concepção de cidades-jardim, tratará de embelezar as cidades e reparar os danos sociais e urbanísticos de um racionalismo que desembocou no puro manchesterismo. Tolstói propõe um naturalismo otimista que não tem como ponto de referência a Dostoiévski, brilhante observador este último dos piores perfis da alma humana. Gauguin transplantará seu ideal da bondade humana à Polinésia, ao Taiti, em plena natureza.

Hamsum e Lawrence, contrariamente a Tolstói ou a Gauguin, desenvolverão uma visão da natureza carente de teologia, sem "bom fim", sem espaços paradisíacos marginais: assimilaram a dupla lição do pessimismo de Dostoiévski e Nietzsche. A natureza nesses não é um espaço idílico propício para excursões tal como sucede com os poetas ingleses do Lake District. A natureza não somente não é um espaço necessariamente perigoso ou violento, mas sim que é considerado aprioristicamente como tal. A natureza humana em Hamsun e Lawrence é, antes de nada, interioridade que conforma os recursos interiores, sua disposição e sua mentalidade (tripas e cérebro inextricavelmente unidos e confundidos). Tanto em Hamsun como em Lawrence, a natureza humana não é nem intelectualidade nem demonismo. É, antes de nada, expressão da realidade, realidade tradução imediata da terra, Gaia; realidade enquanto fonte de vida.

Frente a este manancial, a alienação moderna leva a duas atitudes opostas: 1º necessidade da terra, fonte de vitaldiade, e 2º soçobra na alienação, causa de enfermidades e escleroses. É precisamente nessa bipolaridade em que se deve localizar as duas grandes obras e Hamsun e de Lawrence: 'Benção da Terra', para o norueguês, e 'O Arco-Íris', do inglês.

Em 'Benção da Terra' de Hamsun, a natureza constitui o espaço do trabalho existencial no qual o homem opera com total independência para se alimentar e se perpetuar. Não se trata de uma natureza idílica, como sucede em certos utopistas bucólicos, e ademais o trabalho não foi abolido. A natureza é inabarcável, conforma o destino, e é parte da própria humanidade de tal forma que sua perda comportaria desumanização. O protagonista principal, o camponês Isak, é feio e desalinhado, é tosco e simples, porém inquebrantável, um ser limitado, porém não isento de vontade. O espaço natural, a Wildnis, é esse âmbito que tarde ou cedo há de levar a pegada do homem; não se trata do espaço ou o reino do homem convencional ou, mais exatamente, o delimitado pelos relógios, mas sim o do ritmo das estações, com seus ciclos periódicos. Em dito espaço, em dito tempo, não existem perguntas, se sobrevive para participar do refúgio de um ritmo que nos transborda. Esse destino é duro. Inclusive chega a ser muito duro. Porém em troca oferece independência, autonomia, permite uma relação direta com o trabalho. Outorga sentido, porque tem sentido. Em 'O Arco-Íris', de Lawrence, uma família vive de forma da terra de forma independente, apenas com o lucro de suas colheitas.

Hamsun e Lawrence, nessas duas novelas, nos legam a visão de um homem unido à terra (ein beheimateter Mensch), de um homem ancorado em um território limitado. O beheimateter Mensch ignora o saber livresco, não tem necessidade das prédicas dos meios informativos, sua sabedoria prática lhe é suficiente; graças a ela, seus atos tem sentido, inclusive quando fantasia ou dá rédea solta aos sentimentos. Esse saber imediato, ademais, lhe proporciona unidade com os outros seres.

Desde uma ótica como essa, a alienação, questão fundamental no século XIX, adquire outra perspectiva. Geralmente se aborda o problema da alienação desde três pontos e vista doutrinais:

1º Segundo o ponto de vista marxista e historicista, a alienação se localizaria unicamente na esfera social, enquanto que para Hamsun ou Lawrence, se situa na natureza interior do homem, independentemente de sua posição social ou de sua riqueza material.

2º A alienação abordada a partir da teologia ou da antropologia.

3º A alienação percebida como uma anomalia social.

Em Hegel, e mais tarde em Marx, a alienação dos povos ou das massas é uma etapa necessária no processo de adequação gradual entre a realidade e o absoluto. Em Hamsun e Lawrence, a alienação é um conceito todavia mais categórico; suas causas não residem nas estruturas sócio-econômicas ou políticas, mas sim no distanciamento em respeito às raízes da natureza (que não é, consequentemente, uma "boa" natureza). Não desaparecerá a alienação com a simples instauração de uma nova ordem sócio-econômica. Em Hamsun e Lawrence, assinala Doma, é o problema da desconexão, da interrupção, o que tem um traço essencial. A vida social tornou-se uniforme, desemboca na uniformidade, na automatização, na funcionalização extrema, enquanto que a natureza e o trabalho integrado no ciclo da vida não são uniformes e requerem em todo momento a mobilização de energias vitais. Existe imediatidade, enquanto que na vida urbana, industrial e moderna tudo está mediatizado, filtrado. Hamsun e Lawrence se rebelam contra ditos filtros.

Para Hamsun e, em menor medida, Lawrence as forças interiores contam para a "natureza". Com a chegada da modernidade, os homens estão determinados por fatores exteriores a eles, como são os convencionalismos, a luta política e a opinião pública, que oferecem um tipo de ilusão para a liberdade, quando em realidade conformam o cenário ideal para todo tipo de manipulações. Em um contexto tal, as comunidades acabam por se desvertebrar: cada indivíduo fica reduzido a uma esfera de atividade autônoma e em concorrência com outros indivíduos. Tudo isso acaba por derivar em debilidade, isolamento e hostilidade de todos contra todos.

Os sintomas dessa debilidade são a paixão pelas coisas superficiais, os vestidos refinados (Hamsun), signo de uma fascinação detestável pelo externo; isto é, formas de dependência, signos de vazio interior. O homem quebra por efeito de pressões exteriores. Indícios, por fim, da perda de vitalidade que leva à alienação.

No marco dessa quebra que supõe a vida urbana, o homem não encontra estabilidade, pois a vida nas cidades, nas metrópoles, é hostil a qualquer forma de estabilidade. O homem alienado já não pode retornar a sua comunidade, a suas raízes familiares. Assim Lawrence, com uma linguagem menos áspera porém acaso mais incisiva, escreve: "He was the eternal audience, the chorus, the spectator at the drama; in his own life he would have no drama" ("Ele era a audiência eterna, o coro, o espectador do drama; porém em sua própria vida, não haveria drama algum"); "He scarcely existed except through other people" ("Ele mal existia, salvo através de outras pessoas"); "He had come to a stability of nullification" ("Ele havia chegado a uma estabilidade de nulificação").

Em Hamsun e Lawrence, o Ent-wurzelung e o Unbehaustheit, o desenraizamento e a carência de lar, essa forma de viver sem fogo, constitui a grande tragédia da humanidade de fins do século XIX e princípios do XX. Para Hamsun o lar é vital para o homem. O homem deve ter lar. O lar de usa existência. Não se pode prescindir do lar sem provocar em si mesmo uma profunda mutilação. Mutilação de caráter psíquico, que conduz à histeria, ao nervosismo, ao desequilíbrio. Hamsun é, ao fim e ao cabo, um psicólogo. E nos diz: a consciência de si é não raro um sintoma de alienação. Schiller, em seu ensaio Über naive und sentimentalische Dichtung, assinalava que a concordância entre sentir e pensar era tangível, real e interior no homem natural, ao contrário que no homem cultivado que é ideal e exterior ("A concordância entre sensações e penamente existia outrora, porém na atualidade somente reside no plano ideal. Esta concordância não reside no homem, mas sim que existe exteriormente a ele; trata-se de uma idéia que deve ser realizada, não um fato de sua vida").

Schiller advoga por uma Überwindung (superação) de dita quebra através de uma mobilização total do indivíduo. O romantismo, por sua parte, considerará a reconciliação entre Ser (Sein) e consciência (Bewusstsein) como a forma de combater o reducionismo que trata de encurralar a consciência sob os grilhões do entendimento racional. O romantismo valorará, e inclusive sobrevalorará, ao "outro" em relação à razão (das Andere der Vernunft): percepção sensual, instinto, intuição, experiência mística, infância, sonho, vida bucólica. Wordsworth, romântico inglês, representante "rosa" de dita vontade de reconciliação entre Ser e consciência, defenderá a presença de "um coração que observe e aprove". Dostoiévski não compartilhará dita visão "rosa" e desenvolverá uma concepção "negra", em que o intelecto é sempre causa de mal, e o "possesso" um ser que tenderá a matar ou suicidar-se. No plano filosófico, tanto Klages como Lessing retomarão por sua conta esta visão "negra" do intelecto, aprofundando, não obstante, no veio do romantismo naturalista: para Klages, o espírito é inimigo da alma; para Lessing, o espírito é a contrapartida da vida, que surge da necessidade ("Geist ist das notgeborene Gegenspiel des Lebens").

Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política".

Lawrence, fiel em certo sentido à tradição romântica inglesa de Wordsworth, crê em uma nova adequação do Ser e da consciência. Hamsun, mais pessimista, mais dostoievskiano (daí sua acolhida na Rússia e sua influência nos autores chamados ruralistas, como Vasili Belov e Valentín Rasputin), nunca deixará de pensar que desde que há consciência, há alienação. Desde que o homem começa a refletir sobre si mesmo, se desliga da continuidade que confere a natureza e à qual deveria estar sempre sujeito. Nos ensaios de Hamsun, encontramos reflexões sobre a modernidade literária. A vida moderna, escreveu, influencia, transforma, leva o homem a ser arrancado de seu destino, a ser apartado de seu ponto de chegada, de seus instintos, mais além do bem e do mal. A evolução literária do século XIX mostra uma febre, um desequilíbrio, um nervosismo, uma complicação extrema da psicologia humana. "O nervosismo geral (ambiente) se apossou de nosso ser fundamental e se fixou em nossa vida sentimental". O escritor mostra-se a nós assim, ao estilo de um Zola, como um "médico social" encarregado de diagnosticar os males sociais com o objetivo de erradicar o mal. O escritor, o intelectual, se embarca em uma tarefa missionária que trata de chegar a uma "correção política".Frente a esta visão intelectual do escritor, a reprovação de Hamsun assinala a impossibilidade de definir objetivamente a realidade humana, pois um "homem objetivo" é, em si mesmo, uma monstruosidade (ein Unding), um ser construído como se tratasse de um mecanismo. Não podemos reduzir o homem a um compêndio de características, pois o homem é evolução, ambigüidade. O mesmo critério encontramos em Lawrence: "Now I absolutely flatly deny that I am a soul, or a body, or a mind, or an intelligente, or a brain, or a nervous system, or a bunch of glands, or any of the rest of these bits of me. The whole is greater than the part" ("Agora eu nego em absoluto que eu sou uma alma, ou um corpo, ou uma mente, ou uma inteligência, ou um cérebro, ou um sistema nervoso, ou um monte de glândulas, ou qualquer dos restos desses pedaços de mim. O todo é maior do que a parte"). Hamsun e Lawrence ilustram em suas obras a impossibilidade de teorizar ou absolutizar uma visão diáfana do homem. O homem não pode ser veículo de idéias pré-concebidas. Hamsun e Lawrence confirmam que os progressos na consciência de si mesmo não implicam em processos de emancipação espiritual, mas sim perdas, desperdício da vitaldiade, do tônus vital. Em seus romances, são as figuras firmes (isto é, as que estão enraizadas na terra) as que logram se manter, as que triunfam mais além dos golpes da sorte ou das circunstâncias desgraçadas.

Não se trata, em absoluto, de vidas bucólicas ou idílicas. Os protagonistas das novelas de Hamsun e Lawrence são penetrados ou atraídos pela modernidade, os quais, pese a sua irredutível complexidade, podem sucumbir, sofrem, padecem de um processo de alienação, porém também podem triunfar. E é precisamente aqui onde intervem a ironia de Hamsun ou a idéia da "Fênix" de Lawrence. A ironia de Hamsun perfura os ideais abstratos das ideologias modernas. Em Lawrence, a recorrente idéia da "Fênix" supõe uma certa dose de esperança: haverá ressurreição. É a idéia da Ave Fênix, que renasce de suas próprias cinzas.

O paganismo de Hamsun e Lawrence

Sua dita vontade de retorno a uma ontologia natural é fruto de um rechaço do intelectualismo racionalista, isso implica ao mesmo tempo uma contestação silenciosa à mensagem cristã.

Em Hamsun, vê-se com clareza o rechaço do puritanismo familiar (concretizado na figura de seu tio Han Olsen) e o rechaço ao culto protestante pelos livros sagrados; isto é, o rechaço explícito de um sistema de pensamento religioso que prima pelo saber livresco frente à experiência existencial (particularmente a do camponês autosuficiente, o Odalsbond dos campos noruegueses). O anticristianismo de Hamsun é, fundamentalmente, um a-cristianismo: não se propõe dúvidas religiosas ao estilo de Kierkegaard. Para Hamsun, o moralismo do protestantismo da era vitoriana (da era oscariana, diríamos para a Escandinávia) é simples e completa perda de vitalidade. Hamsun não aposta em experiência mística alguma.

Lawrence, por sua parte, percebe a ruptura de toda relação com os mistérios cósmicos. O cristianismo viria a reforçar dita ruptura, impediria sua cura, impossibilitaria sua cicatrização. Nesse sentido, a religiosidade européia ainda conservaria um poço de dito culto ao mistério cósmico: o ano litúrgico, o ciclo litúrgico (Páscoa, Pentecostes, Fogueira de São João, Todos os Santos, Natal, Festa dos Reis Magos). Porém inclusive isto foi agrilhoado como consequência de um processo de desencantamento e dessacralização, cujo começo arranca no momento mesm oda chegada da Igreja cristã primitiva e que se reforçará com os puritanismos e os jansenismos segregados pela Reforma. Os primeiros cristãos se apresentaram com o objetivo de separar o homem de seus ciclos cósmicos. A Igreja medieval, ao contrário, quis adequar-se, porém as Igrejas protestantes e conciliares posteriores expressaram com clareza sua vontade de regressar ao anti-cosmicismo do cristianismo primitivo. Nesse sentido, Lawrence escreve: "But now, after almost three thousand years, now that we are almost abstracted entirely from the rhythmic life of the seasons, birth and death and fruition, now we realize that such abstraction is neither bliss nor liberation, but nullity. It brings null inertia" ("Porém hoje, depois de três mil anos, depois de estarmos quase completamente abstraídos da vida rítmica das estações, do nascimento, da morte e da fecundidade, compreendemos ao fim que tal abstração não é nem uma benção nem uma liberação, mas sim puro nada. Não nos aporta outra coisa além de inércia"). Essa ruptura é consubstancial ao cristianismo das civilizações urbanas, onde não há abertura alguma para o cosmos. Cristo não é um Cristo cósmico, mas sim um Cristo reduzido ao papel de assistente social. Mircea Eliade, por sua parte, referiu-se a um "homem cósmico" aberto à imensidão do cosmos, pilar de todas as grandes religiões. Na perspectiva de Eliade, o sagrado é o real, o poder, a fonte de vida e da fertilidade. Eliade nos deixou escrito: "O desejo do homem religioso de viver uma vida no âmbito do sagrado é o desejo de viver na realidade objetiva".

A lição ideológica e política de Hamsun e Lawrence

No plano ideológico e político, no plano da Weltanschauung, as obras de Hamsun e de Lawrence tiveram um impacto bastante considerável. Hamsun foi lido por todos, mais além da polaridade comunismo/fascismo. Lawrence foi etiquetado como "fascista" a título póstumo, entre outros por Bertrand Russel que chegou inclusive a referir-se a sua "madness": "Lawrence was a suitable exponent of the Nazi cult of insanity" ("Lawrence foi um expoente típico do culto nazista à loucura"). Frase tão lapidária como simplista. As obras de Hamsun e de Lawrence, segundo Akos Doma, se inscrevem em um contexto quádruplo: o da filosofia da vida, o dos avatares do individualismo, o da tradição filosófica vitalista, e o do anti-utopismo e do irracionalismo.

1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).

1º. A Filosofia da Vida (Lebensphilosophie) é um conceito de luta, que opõe a "vivacidade da vida real" à rigidez dos convencionalismos, aos fogos de artifício inventados pela civilização urbana para tratar de orientar a vida para um mundo desencantado. A filosofia da vida se manifesta sob múltiplas faces no contexto do pensamento europeu e toma realmente corpo a partir das reflexões de Nietzsche sobre a Leiblichkeit (corporeidade).2 º O Individualismo. A antropologia hamsuniana postula a absoluta unidade de cada indivíduo, de cada pessoa, porém rechaça o isolamento desse indivíduo ou pessoa de todo contexto comunitário, familiar ou carnal: situa à pessoa de uma maneira interativa, em um lugar preciso. A ausência de introspecção especulativa, de consciência e de intelectualismo abstrato tornam incompatível o individualismo hamsuniano com a antropologia segregada pelo Iluminismo. Para Hamsun, sem embargo, não se combate o individualismo iluminista sermoneando sobre um coletivismo de contornos ideológicos. O renascimento do homem autêntico passa por uma reativação dos recursos mais profundos de sua alma e de seu corpo. A soma quantitativa e mecânica é uma insuficiência calamitosa. Em consequência, a acusação de "fascismo" em relação a Lawrence e Hamsun não se sustenta.

3º O Vitalismo tem em conta todos os acontecimentos da vida e exclui qualquer hierarquização de base racial, social, etc. As oposições próprias do vitalismo são: afirmação da vida/negação da vida; sadio/enfermo; orgânico/mecânico. Daí, que não possam ser reconduzidas a categorias sociais, a categorias políticas convencionais, etc. A vida é uma categoria fundamental apolítica, pois todos os homens sem distinção estão submetidos a ela.

4º O "irracionalismo" lançado sobre Hamsun e Lawrence, assim como seu anti-utopismo, tem sua base em uma revolta contra a "viabilidade" (feasibility; Machbarkeit), contra a idéia de perfectibilidade infinita (que encontramos também sob uma forma "orgânica" nos românticos ingleses da primeira geração). A idéia de viabilidade choca diretamente com a essência biológica da natureza. De fato, a idéia de viabilidade é a essência do niilismo, como apontou o filósofo italiano Emanuele Severino. Para Severino, a viabilidade deriva de uma vontade de completar o mundo apreendendo-o como um devir (porém não como um devir orgânico incontrolável). Uma vez o processo de "acabamento" tendo concluído, o devir detem bruscamente seu curso. Uma estabilidade geral se impõe na Terra e esta estabilidade forçada é descrita como um "bem absoluto". Desde a literatura, Hamsun e Lawrence, precederam assim a filósofos contemporâneos como o citado Emanuele Severino, Robert Spaemann (com sua crítica do funcionalismo), Ernst Behler (com sua crítica da "perfectibilidade infinita") ou Peter Koslowski. Estes filósofos, fora da Alemanha ou Itália, são muito pouco conhecidos pelo grande público. Sua crítica profunda dos fundamentos das ideologias dominantes, provoca inevitavelmente o rechaço da solapada inquisição que exerce seu domínio em Paris.

Nietzche, Hamsun, e Lawrence, os filósofos vitalistas ou, se preferível, "antiviabilistas", ao insistir sobre o caráter ontológico da biologia humana, se opuseram à idéia ocidental e niilista da viabilidade absoluta de qualquer coisa; isto é, da inexistência ontológica de todas as coisas, de qualquer realidade. Bom número deles - Hamsun e Lawrence incluídos - nos chamam a atenção sobre o presente eterno de nossos corpos, sobre nossa própria corporeidade (Leiblichkeit), pois nós não podemos conformar nossos corpos, em contraposição a essas vozes que nos querem convencer das bondades da ciência-ficção.

A viabilidade é, pois, o "hybris" que chegou a seu ápice e que conduz à febre, à vacuidade, à pressa, ao solipsismo, e ao isolamento. De Heidegger a Severino, a filosofia européia se ocupou sobre a catástrofe causada pela dessacralização do Ser e pelo desencantamento do mundo. Se os recursos profundos e misteriosos da Terra ou do homem são considerados como imperfeições indignas do interesse do teólogo ou do filósofo, se tudo aquilo que foi pensado de maneira abstrata ou fabricado mais além dos recursos (ontológicos) se encontra sobrevalorizado, então, efetivamente, não pode nos estranhar que o mundo perca toda sacralidade, todo valor. Hamsun e Lawrence foram os escritores que nos fizeram viver com intensidade essa constante, acima até mesmo de alguns filósofos que também deploraram a falsa rota empreendida pelo pensamento ocidental há séculos. Heidegger e Severiano no marco da filosofia, Hamsun e Lawrence no da criação literária, trataram de restituir a sacralidade no mundo e revalorizar as forças que se esconem no interior do homem: desde esse ponto de vista, estamos diante de pensadores ecológicos na mais profunda acepção do termo. O oikos nos abre as portas do sagrado, das forças misteriosas e incontroláveis, sem fatalismos e sem falsa humildade. Hamsun e Lawrence, em definitivo, anunciaram a dimensão geofilosófica do pensamento que nos ocupou durante toda essa universidade de verão. Uma aproximação sucinta a suas obras se fazia absolutamente necessária no temário de 1996.

Tradução por Raphael Machado

00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettrs anglaises, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, littérature anglaise, littérature norvégiernne, littérature scandinave, vitalisme, philosophie, philosophie de la vie, knut hamsun, d. h. lawrence, études littéraires |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 26 novembre 2010

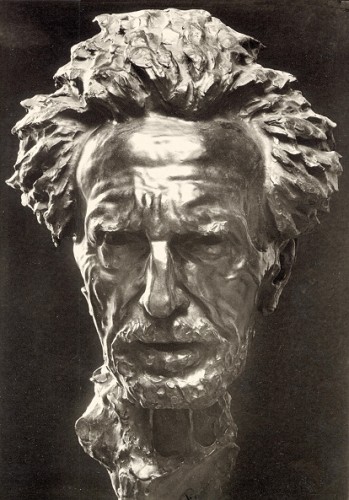

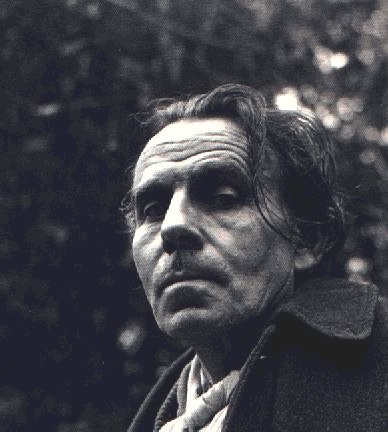

Ernst Jünger - La civiltà come maschera

Ernst Jünger. La civiltà come maschera

La prima figura in ordine cronologico estrapolabile dai lavori giovanili di Ernst Jünger, (ma probabilmente prima anche per importanza) è quella del soldato. Il combattente nella terra di nessuno, il giovane che in solitudine affronta con invidiabile coraggio le truppe e che osserva con lungimiranza l’affermarsi della guerra dei materiali, è già in grado di assumere una propria posizione ideologica che influenzerà parte della cultura tedesca negli anni a venire. Le azioni e le idee del giovane Ernst (qualunque significato assumano) costituiscono, in questi primi anni, un esempio che verrà trasmesso per mezzo delle opere scritte, alla gioventù tedesca e in particolare alle migliaia di reduci insoddisfatti. Tuttavia nello stesso periodo, agli scritti di guerra Jünger alternerà opere di carattere più marcatamente psicologico, e ciò fino agli inizi degli anni ‘30 quando dando alle stampe Der Arbeiter, concluderà oltre un decennio di studi e riflessioni. Nei paragrafi che seguono ci occuperemo di approfondire l’attività del grande scrittore negli anni del primo dopoguerra.

A diciannove anni i sogni africani di Ernst Jünger sono arrivati dinanzi ad un bivio. «Il tempo dell’infanzia era finito» afferma il giovane Berger, alla fine dell’avventura nella Legione Straniera, si può rimanere, cominciare una vita borghese, fatta di agi, piccole e vecchie corruzioni, o si può continuare non fuggendo ma agendo, per soddisfare una incancellabile voglia di protagonismo e scacciare l’horror vacui della crisi. Forte di queste convinzioni, soltanto un cuore avventuroso avrà il coraggio di raggiungere il fronte, poiché è alla ricerca di uno stile di vita maledettamente non-borghese, di un antidoto alla insoddisfazione, di un ideale per cui battersi fino all’estinzione. Accadrà che nel corso della guerra, il fuoco causerà quattordici ferite al corpo del giovane Ernst, ma il pericolo stesso finirà col correggere l’acerba vitalità della recluta: la Grande guerra trasformerà il giovane tenente in un uomo, ne scolpirà il carattere, permetterà lo sviluppo di un pensiero audace.

Nel dopoguerra Ernst Jünger, «soffre la pace» e l’inattività, decide di chiudersi in se stesso, e dopo l’elaborazione dei diari di guerra, «butta giù» numerose riflessioni in forma di schizzo che più tardi comporrà in volume, ama leggere gli scrittori «maledetti», autori dallo spirito fortemente irrequieto, poeti e narratori che sente «propri», è alla ricerca di qualcosa e «crede alla fine di trovarla nell’ascesa della politica tedesca a cui prenderà parte». Le riviste nazionaliste lo attraggono, sceglie l’opposizione alla borghesia e al liberalismo e agli inizi degli anni ‘30 pubblica due fra le più importanti opere del primo periodo: Die totale Mobilmachung e Der Arbeiter ove sviluppa le proprie idee frutto degli anni di riflessione e studio. Si tratta di opere che indagano la realtà con sguardo fermo, a volte spinto agli eccessi, ma guidato dall’onestà intransigente dell’ex combattente.

Nel dopoguerra Ernst Jünger, «soffre la pace» e l’inattività, decide di chiudersi in se stesso, e dopo l’elaborazione dei diari di guerra, «butta giù» numerose riflessioni in forma di schizzo che più tardi comporrà in volume, ama leggere gli scrittori «maledetti», autori dallo spirito fortemente irrequieto, poeti e narratori che sente «propri», è alla ricerca di qualcosa e «crede alla fine di trovarla nell’ascesa della politica tedesca a cui prenderà parte». Le riviste nazionaliste lo attraggono, sceglie l’opposizione alla borghesia e al liberalismo e agli inizi degli anni ‘30 pubblica due fra le più importanti opere del primo periodo: Die totale Mobilmachung e Der Arbeiter ove sviluppa le proprie idee frutto degli anni di riflessione e studio. Si tratta di opere che indagano la realtà con sguardo fermo, a volte spinto agli eccessi, ma guidato dall’onestà intransigente dell’ex combattente.

In tutto il primo periodo, Jünger dimostra di poter abbracciare, grazie ad una scrittura facile e dal contenuto sempre «a fuoco», vari temi: è passato, via via, dai resoconti di guerra, alle riflessioni psicologiche e biografiche per approdare infine, negli anni ‘30, al saggio teorico «impersonale». È agevole notare una natura di scrittore «poco regolata», desiderosa di espressione continua per mezzo di forme diverse e in grado di soddisfare una varietà di esigenze mai fissate a priori. Se la guerra lo ha costruito come uomo, il dopoguerra lo costruisce come scrittore, la scrittura viene utilizzata (secondo alcuni critici, in modo assolutamente inconscio) per superare le crisi del combattente e del reduce e le conseguenze psicologiche ad esse legate. Tuttavia se volessimo tentare una lettura organica degli scritti di cui si è detto, si rende opportuna la ricerca di un leitmotiv che percorra tutta l’opera jüngeriana, costituendone, per così dire, una spina dorsale ideale. Date le premesse, questo tentativo facilita la costruzione di basi idonee a liberare il pensiero di Ernst Jünger da quell’indeterminatezza che alcuni hanno evidenziato, accostandolo ad un tempo ad un ben individuato filone intellettuale e politico.

Per Marcel Decombis la ricerca di un solido punto di vista ha, in Ernst Jünger (malgrado la mancanza di uno specifico metodo) «principi assolutamente fissi», postulati da una forza eminentemente rivoluzionaria; vale a dire lo scrittore manifesta nelle proprie opere una volontà di rottura dello status quo coerentemente sostenuta da un atteggiamento negazionista. D’altro canto, Jünger non può essere annoverato tra i pensatori nihilisti: egli manterrebbe infatti un atteggiamento perennemente (anche se simbolicamente) positivo. Affrontando ogni difficoltà ma mai certo della propria sopravvivenza egli ha dimostrato di intendere l’esistenza, descritta prevalentemente nelle forme del diario-romanzo, nei termini di una vita che nasce dalla morte. Questo capovolgimento dottrinario della natura, già utilizzato da Hölderlin ma presente anche in Wagner e Nietzsche, rappresenta un omaggio sia alla viva forza come sostantivo imperituro, sia alla mortalità generatrice come presupposto di un’idea di immortalità. «Penetrato da questa convinzione, Jünger, chiede [...]che si faccia tabula rasa del passato, prima di porre le basi del futuro». Pertanto le durissime, tragiche prove contenute in ogni esistenza, servono soltanto da prologo al compiersi di uno spirito rigeneratore: guerra, caos, anarchia, non possono che rafforzare la volontà di ciò che è già forte, «la distruzione [non può che avere] un effetto creativo». Riassumendo: le crisi degli anni ‘20 conducono all’elaborazione di opere distruttive, prima di crudo realismo, poi di opposizione interiore, la rigenerazione si rivela nell’opera politica degli anni ‘30, quando tutte le difficoltà precedenti assumono la forma di una nuova dottrina.

Sulla scorta di quanto ha scritto Langenbucher, si può operare un’importante distinzione tra i grandi artisti che presero parte alla guerra nel 1914. Alcuni come George, al momento dello scoppio del conflitto erano adulti, con una personalità formata in pieno e dunque «già carichi di pregiudizi»; altri, Jünger fra questi, erano giovanissimi e molto più adatti a descrivere la nuova esperienza di cui erano così intensamente partecipi; questi ultimi saranno pronti a narrare i trascorsi avvenimenti con una «purezza di intenzioni» che caratterizzerà in modo netto l’intreccio narrativo di numerosissime opere.

Sulla scorta di quanto ha scritto Langenbucher, si può operare un’importante distinzione tra i grandi artisti che presero parte alla guerra nel 1914. Alcuni come George, al momento dello scoppio del conflitto erano adulti, con una personalità formata in pieno e dunque «già carichi di pregiudizi»; altri, Jünger fra questi, erano giovanissimi e molto più adatti a descrivere la nuova esperienza di cui erano così intensamente partecipi; questi ultimi saranno pronti a narrare i trascorsi avvenimenti con una «purezza di intenzioni» che caratterizzerà in modo netto l’intreccio narrativo di numerosissime opere.

Sebbene di diari di guerra, dotati di crudo e visibile realismo, la letteratura del primo dopoguerra abbondi, l’opera di Jünger «è unica nel suo spirito». Decombis individua in essa uno spirito ricco di certezze; i diari jüngeriani sono memorie «spogliate di ogni carattere soggettivo al punto da apparire come dei semplici documenti». In Stahlgewittern è un libro contenente un’elencazione di fatti, spesso identici, che si susseguono nella loro concreta monotonia, è un’opera senza censure, o convenienti omissioni che presenta pagina dopo pagina, un freddo spettacolo di estinzione ed un dietro le quinte fatto di snervante attesa. È il libro che riassume quattro anni di guerra. Das Wäldchen 125 mostra invece un particolare essenziale della lunga esperienza del fronte: la difesa di una postazione di prima linea, è un episodio che in sé riassume la violenza degli attacchi e dei contrattacchi. Feuer und Blut è la narrazione di un giorno al fronte: la controffensiva tedesca del 21 marzo 1918 (evento che Jünger non dimenticherà mai); il soggetto è, dunque, ancora una volta la Grande guerra.

Der Kampf als inneres Erlebnis, può essere considerato un ponte tra le opere narrative di cui si è testé detto ed i lavori successivi. Si apre con essa il periodo di grande riflessione ed elaborazione intellettuale dell’esperienza vissuta. In quest’opera lo scrittore di Heidelberg riflette sul bisogno psicologico di uccidere e sulla distruzione come legge «essenziale» della natura; ma le azioni dell’uomo qui assumono il valore di «flagello necessario» che alimenta un salutare spirito di rinascita. La guerra è «il più potente incontro tra i popoli», ogni principio tra le genti si è affermato attraverso la guerra, essa viene accettata (così come non viene rimosso il ricordo di quattro anni di trincea) perché inevitabile, ed anzi l’accettazione è legata intimamente allo studio delle tecniche di offesa. Una procedura indispensabile per «non rimanere vittima dell’evento», affrontarlo senza soccombere, e dare un’idea di cosa la guerra sia e quale sforzo straordinario il combatterla comporti.

Dunque, a ben vedere, la scelta dello scrittore è di non cantare le lodi della guerra in modo dissennato, bensì di rappresentarla con totalizzante realismo, tentando di ricercarne «un’anima» che possa superare l’emergere delle contraddizioni che la ragione stenta a spiegare. Così egli ha registrato la Materialschlacht, ha convissuto per anni con l’assoluta impotenza del soldato in trincea, ed andando alla ricerca di un proprio «ruolo da protagonista», ha inteso dare alla materialità proprie regole e confini. Jünger accetta la guerra tecnologica («il regno della macchina dinnanzi alla quale il soldato deve annullarsi [...]»), non c’è rimpianto per un passato fatto di eroismi, non c’è insoddisfazione per un presente ove le virtù eroiche non trovano posto; egli ricerca un ordine, un equilibrio tra uomo e macchina, consapevole del ruolo di assoluta importanza che la tecnica occupa, anzi rivolgendo la massima attenzione a quest’ultima, prevedendo già che nuovi comportamenti e nuove mansioni attenderanno l’uomo «prigioniero» della tecnica. Scopriamo cosi uno Jünger materialista che si «sforza di respingere tutte le illusioni dello spirito al fine di ritrovare il linguaggio dei fatti». Tuttavia l’uomo vuole restare «superiore» alla forza potenzialmente distruttiva della tecnica, egli può allora utilizzare quest’ultima come medium per «riaffermare la potenza dell’essere»; così il materialismo, che allontana dalla volontà dello scrittore qualunque superstizione idealista, diviene materia per operare personalissimi adattamenti: la realtà bellica si tramuta in evento estetico ove l’eroismo del singolo convive, in una continua ricerca d’armonia, con lo «strapotere» delle macchine. E poiché Die Maschine ist die in Stahl gegossene Intelligenz eines Volkes, le diverse forze della modernità amano procedere parallelamente.

In Stahlgewittern è un diario-romanzo pubblicato due anni dopo la fine della grande guerra. Come si è detto, costituisce la non breve ouverture di oltre ottant’anni di continua produzione letteraria; per anni la critica, a causa dei contenuti e delle intenzioni del giovane autore, la etichetterà come l’opera principe dell’anti-Remarque della cultura europea. Protagonista unico del libro è il Soldato-Jünger che sconosce le decisioni prese dai superiori e soprattutto le motivazioni di largo respiro strategico delle azioni intraprese. La guerra viene rappresentata in modo parziale attraverso gli occhi del protagonista, l’opera descrive dunque soltanto l’evento in quanto evento e non fatto storico che porta con sé, innumerevoli risvolti e significati. Kaempfer vi ha scorto una lettura degli eventi bellici di comodo, data cioè una tesi aprioristica, l’intreccio narrativo si svilupperebbe con l’intento unico di confermarla, omettendo i dati che con essa contrasterebbero. D’altra parte Prümm ha visto in questo approccio un filo conduttore dell’opera jüngeriana: l’accettazione della realtà in quanto oggetto «che si sviluppa indipendentemente dal singolo individuo». Di conseguenza secondo alcune tesi abbastanza diffuse, vero protagonista dell’opera non si rivelerebbe il soggetto scrivente, bensì un oggetto:

In Stahlgewittern è un diario-romanzo pubblicato due anni dopo la fine della grande guerra. Come si è detto, costituisce la non breve ouverture di oltre ottant’anni di continua produzione letteraria; per anni la critica, a causa dei contenuti e delle intenzioni del giovane autore, la etichetterà come l’opera principe dell’anti-Remarque della cultura europea. Protagonista unico del libro è il Soldato-Jünger che sconosce le decisioni prese dai superiori e soprattutto le motivazioni di largo respiro strategico delle azioni intraprese. La guerra viene rappresentata in modo parziale attraverso gli occhi del protagonista, l’opera descrive dunque soltanto l’evento in quanto evento e non fatto storico che porta con sé, innumerevoli risvolti e significati. Kaempfer vi ha scorto una lettura degli eventi bellici di comodo, data cioè una tesi aprioristica, l’intreccio narrativo si svilupperebbe con l’intento unico di confermarla, omettendo i dati che con essa contrasterebbero. D’altra parte Prümm ha visto in questo approccio un filo conduttore dell’opera jüngeriana: l’accettazione della realtà in quanto oggetto «che si sviluppa indipendentemente dal singolo individuo». Di conseguenza secondo alcune tesi abbastanza diffuse, vero protagonista dell’opera non si rivelerebbe il soggetto scrivente, bensì un oggetto:

-L’immagine dei corpi straziati, vale a dire la cruda realtà dei morti giacenti sulla superficie delle campagne.

Ovvero uno spirito-guida:

-Il respiro della battaglia che aleggia intorno alle truppe.

In proposito, scrive Jünger:

«Cresciuti in tempi di sicurezza e tranquillità tutti sentivamo l’irresistibile attrattiva dell’incognito, il fascino dei grandi pericoli [...] la guerra ci avrebbe offerto grandezza, forza, dignità. Essa ci appariva azione da veri uomini [...]» Accenti forti, espressi anni prima in terra francese anche da F.T. Marinetti, accenti forti ma così poco inusuali nella storia delle moderne nazioni. Pertanto In Stahlgewittern, concesse al lettore poche battute iniziali, mostra senza perifrasi, le vere conseguenze dei conflitti moderni: primo inverno di guerra, Champagne, villaggio di Orainville, un bombardamento, tredici vittime, una strada arrossata da larghe chiazze di sangue e la morte violenta che rimescola i colori della natura. Segue il terribile resoconto di una forzata convivenza con la morte e con le azioni di belliche, ove «l’orrore della guerra viene estetizzato in incantesimo demonico e trasfigurato in veicolo estetico di accesso ad una sfera superiore [...]».

La vita comincia al crepuscolo in trincea e continua nelle buche scavate nel calcare e coperte di sterco. Si combatte una guerra di posizione che richiede un davvero difficile eroismo tanto da lasciare poco spazio alle illusioni: l’importante non è la potenza o la solidità delle trincee, ma il coraggio e l’efficienza degli uomini che le occupano. Bohrer sostiene che la rappresentazione dell’orrore in Ernst Jünger, serve a fornire della guerra una «immagine critica», vale a dire l’estetizzazione della stessa sarebbe il solo metodo in grado di darne un’idea reale. D’altro canto, la realtà medesima della guerra diviene realtà «superiore» poiché ogni valore e modello tradizionale è stato da lungo tempo dimenticato.

La scoperta della battaglia dei materiali è l’evento cardine nel processo di formazione delle idee jüngeriane: il valore individuale è annullato dallo strapotere della tecnica. La meccanizzazione della guerra e le conseguenze che ne discendono, sono comprese dal Soldato in tutta la loro forza epocale. È la controffensiva inglese sulla Somme a segnare la fine di un primo periodo di guerra e l’esordio di un nuovo tipo. Questo registra le battaglie dei materiali e subentra col suo gigantesco spiegamento di mezzi, al «tentativo di vincere la guerra con battaglie condotte alla vecchia maniera, tentativo inesorabilmente finito nella snervante guerra di posizione». Già Spengler aveva capito come il valore e il ruolo dell’individuo sarebbero stati ridotti dall’andamento della guerra moderna; ma dalla sua prospettiva Jünger continua ad insistere sulle capacità del soldato, sforzandosi di dare ai compiti del combattente un accento da molti considerato irresponsabile. Tuttavia l’ideale eroico prussiano che Jünger manifesta nel suo diario, sconta anch’esso una lettura di tipo “psicanalitico”. Si tratterebbe, a parere di alcuni, di un tentativo di fuga dal mondo reale, ove il Soldato è costretto ad affrontare gli echi del destino simboleggiati dal Trommelfeuer. L’eroismo diviene la necessità o il calcolo razionale di chi ha pochissimo spazio per combattere una propria guerra, e finisce col dissimulare azioni e comportamenti necessari dettati da tempi meccanici fuori da ogni controllo.

La scoperta della battaglia dei materiali è l’evento cardine nel processo di formazione delle idee jüngeriane: il valore individuale è annullato dallo strapotere della tecnica. La meccanizzazione della guerra e le conseguenze che ne discendono, sono comprese dal Soldato in tutta la loro forza epocale. È la controffensiva inglese sulla Somme a segnare la fine di un primo periodo di guerra e l’esordio di un nuovo tipo. Questo registra le battaglie dei materiali e subentra col suo gigantesco spiegamento di mezzi, al «tentativo di vincere la guerra con battaglie condotte alla vecchia maniera, tentativo inesorabilmente finito nella snervante guerra di posizione». Già Spengler aveva capito come il valore e il ruolo dell’individuo sarebbero stati ridotti dall’andamento della guerra moderna; ma dalla sua prospettiva Jünger continua ad insistere sulle capacità del soldato, sforzandosi di dare ai compiti del combattente un accento da molti considerato irresponsabile. Tuttavia l’ideale eroico prussiano che Jünger manifesta nel suo diario, sconta anch’esso una lettura di tipo “psicanalitico”. Si tratterebbe, a parere di alcuni, di un tentativo di fuga dal mondo reale, ove il Soldato è costretto ad affrontare gli echi del destino simboleggiati dal Trommelfeuer. L’eroismo diviene la necessità o il calcolo razionale di chi ha pochissimo spazio per combattere una propria guerra, e finisce col dissimulare azioni e comportamenti necessari dettati da tempi meccanici fuori da ogni controllo.

In tutto il resoconto c’è un’impronta magico-fiabesca, una coincidenza degli opposti, che unisce all’esplosione di forze elementari una continua ricerca della quiete cosmica: la battaglia viene sovente destorizzata e calata in una superficie mitica, al di sotto della quale la scrittura jüngeriana edifica possenti colonne, così si legge infatti: «La guerra aveva dato a questo paesaggio [davanti al canale di Saint Quentin] un’impronta eroica e malinconica». In mezzo ai colori della natura «anche un’anima semplice sente che la sua vita assume una profonda sicurezza e che la sua morte non è la fine».

Il tentativo di esorcizzare la guerra, minimizzando gli eventi tragici e costruendo a propria difesa un mondo magico, condurrebbe in tal modo Jünger alla creazione di figure irreali, è questo il caso dell’immagine classica dell’eroe immortale, immerso nella contemplazione di una natura amica. D’altra parte anche l’amatissima letteratura apparirebbe, e non di rado, come incredibile via di fuga. Scrive Jünger, durante un assalto:

«L’elmetto calato sulla fronte, mordevo il cannello della pipa, fissando la strada, dove le pietre lanciavano scintille all’urto con le schegge di ferro; tentai con successo di farmi filosoficamente coraggio. Stranissimi pensieri mi venivano alla mente. Mi preoccupai di un romanzo francese da quattro soldi, Le vautour de la Sierra, che mi era capitato fra le mani a Cambrai. Mormorai più volte una frase dell’Ariosto: “Una grande anima non ha timore della morte, in qualunque istante arrivi, purché sia gloriosa!” Ciò mi dava una specie di gradevole ebbrezza, simile a quella che si prova volando sull’altalena al luna park. Quando gli scoppi lasciarono un po’ in pace i nostri orecchi, udii accanto a me risuonare le note di una bella canzone: la Balena nera ad Ascalona; pensai tra me che il mio amico Kius era impazzito. A ciascuno il suo spleen».

La guerra diventa strumento di intima e eterna vittoria, epifania dell’arte. L’uomo Jünger, traghetta il guerriero in un kunstwald: i pensieri fanno da sfondo ad una tragedia che conosce un’eroica, ma mai sinistra, tristezza. Repentinamente lo sguardo indagatore si affaccia a scrutare gli abissi della guerra ove la passione umana trascolora all’urto di invincibili forze ctonie, leggiamo: «È una sensazione terribile quella che vi si insinua nell’animo quando vi trovate ad attraversare, in piena notte, una posizione sconosciuta, anche se il fuoco non è particolarmente nutrito; l’occhio e l’orecchio del soldato tra le pareti minacciose della trincea sono messe in allarme dai fatti più insignificanti: tutto è freddo e repellente come in un mondo maledetto». Il mondo maledetto è forse soltanto l’arena della tecnica e delle tecniche di guerra? Osservato dalla trincea, il Welt jüngeriano assume i contorni della fabbrica. Compiuto da schiavi-stregoni, l’apprendistato diventa giorno dopo giorno, utilizzo produttivo della paura: la fusione dei materiali in forze onnipotenti.

Lo spirito-guida, la battaglia che non concede vere soste, non cessa di essere protagonista: quando nei primi mesi del 1918, si parla di una immensa offensiva sull’intero fronte occidentale, annota Jünger: «La battaglia finale, l’ultimo assalto sembravano ormai arrivati, lì si gettava sulla bilancia il destino di due interi popoli; si decideva l’avvenire del mondo». La micro-storia di alcuni villaggi di confine, assurge a Macro-storia, la tragedia a Schicksal di un’epoca. Decisione e azione si trasmutano nel faro ideologico degli anni a venire. La guerra indagata con sguardo lungimirante sarà prologo e continuazione di una ventennale politica europea. In definitiva: le aspre reazioni emotive (i «lati oscuri» jüngeriani) emerse dall’animo umano quali effetti avranno sulla ripresa della quotidianità nel dopoguerra? La «rivincita del brutale sul sentimentale» come ha scritto Decombis, quali effetti avrà sugli anni a venire? L’idea che rimane è che la guerra abbia riscoperto ciò che persiste immutabile nell’animo umano: gli istinti primitivi, allo stesso modo il fuoco ha rimosso quella sottile vernice che ricopriva il fondo della natura umana. Nel corso di quattro indimenticabili anni essa ha strappato la maschera della civiltà permettendo all’uomo di apparire nella sua armonica totalità.

Lo spirito-guida, la battaglia che non concede vere soste, non cessa di essere protagonista: quando nei primi mesi del 1918, si parla di una immensa offensiva sull’intero fronte occidentale, annota Jünger: «La battaglia finale, l’ultimo assalto sembravano ormai arrivati, lì si gettava sulla bilancia il destino di due interi popoli; si decideva l’avvenire del mondo». La micro-storia di alcuni villaggi di confine, assurge a Macro-storia, la tragedia a Schicksal di un’epoca. Decisione e azione si trasmutano nel faro ideologico degli anni a venire. La guerra indagata con sguardo lungimirante sarà prologo e continuazione di una ventennale politica europea. In definitiva: le aspre reazioni emotive (i «lati oscuri» jüngeriani) emerse dall’animo umano quali effetti avranno sulla ripresa della quotidianità nel dopoguerra? La «rivincita del brutale sul sentimentale» come ha scritto Decombis, quali effetti avrà sugli anni a venire? L’idea che rimane è che la guerra abbia riscoperto ciò che persiste immutabile nell’animo umano: gli istinti primitivi, allo stesso modo il fuoco ha rimosso quella sottile vernice che ricopriva il fondo della natura umana. Nel corso di quattro indimenticabili anni essa ha strappato la maschera della civiltà permettendo all’uomo di apparire nella sua armonica totalità.

00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, années 20, années 30, philosophie, weimar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 novembre 2010

Il fascino eterno della femme fatale

Il fascino eterno della femme fatale

Mario Bernardi Guardi

Ex: http://www.mirorenzaglia.org/