Les Kurdes et le Moyen-Orient

Source: https://katehon.com/ru/article/kurdy-i-blizhniy-vostok

Une compréhension adéquate des processus politiques au Moyen-Orient nécessite une connaissance détaillée du facteur kurde.

Ethnies et tribus kurdes

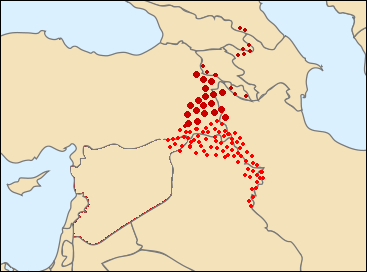

Les Kurdes sont un peuple indo-européen qui, à partir d'un certain moment, a commencé à jouer un rôle important dans la région qui englobe l'Anatolie orientale, la zone septentrionale de la Mésopotamie et le nord-ouest de l'Iran, une région précédemment peuplée par les Hourrites, qui se sont ensuite déplacés vers le nord dans le Caucase.

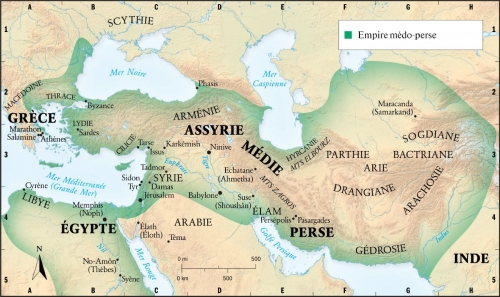

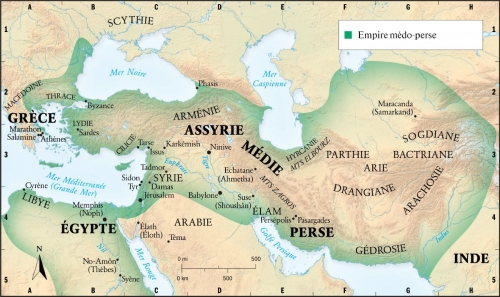

Les Kurdes sont les descendants des Mèdes, tribus iraniennes nomades, qui sont arrivés à la fin du IIe - début du Ier millénaire au nord-ouest de l'Iran moderne, où ils ont fondé un État appelé Mèdie. Au VIIe siècle avant J.-C., ils ont créé un immense empire, qui comprenait de nombreux peuples, territoires et langues. Le noyau des Mèdes est resté dans les mêmes territoires qui sont devenus le pôle initial de leur expansion, où se trouvait également leur capitale Ekbatana (la ville iranienne moderne de Hamadan). Les descendants directs des Mèdes, outre les Kurdes, sont les peuples caucasiens des Talyches et des Tats (qu'il convient de séparer strictement des Juifs des montagnes).

Comme les Kurdes vivaient sur le territoire des anciens Hourrites et Urartéens, qui étaient également des Arméniens et des Kartvéliens assimilés, on peut supposer qu'il y avait une composante hourrite dans leur ethnogenèse. Parallèlement, des populations captives des Guties (Tochars), des Kassirs et des Lullubéens, que certains historiens considèrent comme des Indo-Européens, vivent depuis des temps immémoriaux dans les montagnes du Zagros, au nord-ouest de l'Iran. Ils peuvent également avoir participé à l'ethnogenèse des Mèdes et des Kurdes. Le nom ancien des Kurdes était "kurtii", en grec Κύρτιοι, et des références à eux en tant que peuple habitant les régions de l'Atropatène (Azerbaïdjan) et du nord de la Mésopotamie ont survécu dans les sources anciennes.

Dans les chroniques persanes, le terme "kurt" (kwrt) désigne les tribus iraniennes nomades habitant le nord-ouest de l'Iran, ce qui permet d'inclure les Kurdes dans la typologie des sociétés touraniennes.

En haut, Mèdes; montagnes du Zagros en Iran.

On peut distinguer plusieurs groupes parmi les Kurdes :

- Les Kurdes du nord, qui forment la base du peuple kurde actuel - les Kurmanji (kurmancî), dont le nom - kur mancî - est interprété comme "fils du peuple de Midian/Mèdie" ;

- La partie sud des Kurdes de Kurmanji est désignée par l'ethnonyme iranien Sorani ;

- Un groupe distinct est constitué par les Kurdes de Zaza, qui se nomment eux-mêmes dımli, dymli, et sont les descendants des peuples du nord de l'Iran qui vivaient autrefois dans la région de Dailam, au sud de la mer Caspienne (ces peuples étaient appelés "kaspiens") ;

- Le peuple kurde Ghurani, qui a également habité la région de Daylam mais a ensuite migré plus au sud que les Kurdes de Zaza, a la même origine ;

- Les plus méridionaux sont les Kurdes Kelhuri, ainsi que les tribus Feili et Laki, dont la situation est similaire,

- Auparavant, les Luriens qui vivaient dans le sud-ouest de l'Iran étaient comptés parmi les Kurdes, et aujourd'hui ils sont communément appelés Iraniens.

Il existe également une hypothèse selon laquelle les Kurdes et les Baloutches seraient apparentés.

Contrairement aux autres peuples iraniens, les Kurdes ont longtemps conservé un mode de vie nomade, ce qui, combiné à leur habitat montagneux, leur a permis de garder intactes de nombreuses caractéristiques archaïques, entretenant ainsi un lien continu avec la culture turque.

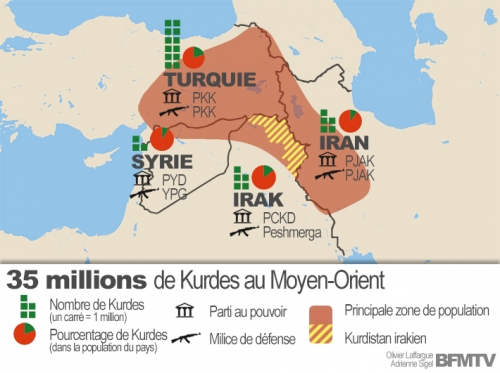

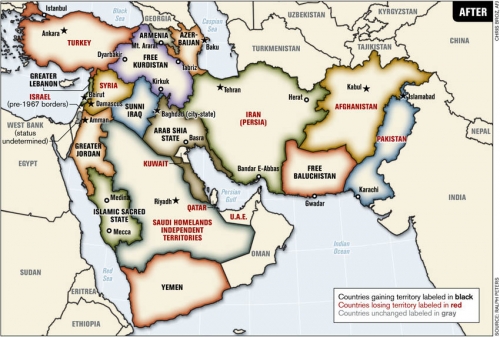

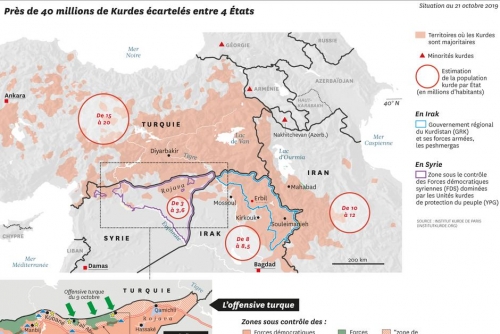

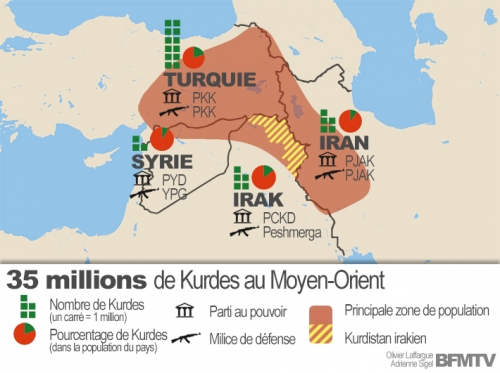

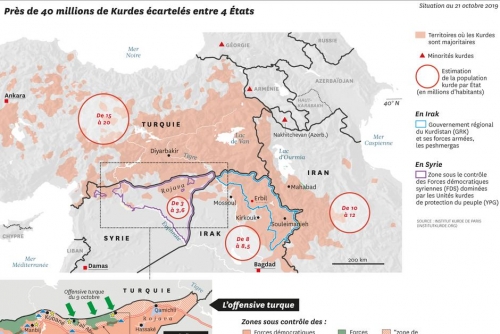

Les Kurdes constituent aujourd'hui un peuple important (plus de 40.000.000) qui vit sur le territoire de quatre États - la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran - mais ne dispose pas de son propre statut d'État. C'est aussi un indicateur de la préservation par les Kurdes d'une société traditionnelle, moins touchée par la modernisation que les peuples parmi lesquels les Kurdes vivent. Cependant, les processus de modernisation les atteignent également, ce qui a créé un "problème kurde" au siècle dernier, c'est-à-dire qu'il a soulevé la question de la création d'un État kurde séparé, car dans la Modernité politique, on ne peut pas penser à un peuple en dehors de l'État, c'est-à-dire à une nation politique.

"Midia" et les polities kurdes médiévales

Dans la tradition kurde, il y a l'idée de leur lien avec l'Arche de Noé. Parce que les Kurdes vivaient dans les régions adjacentes au mont Ararat, ils se considèrent comme les descendants directs des habitants du village situé à son pied, que Noé a fondé lorsqu'il est descendu dans la vallée à la fin du Déluge. Cette même légende d'une présence autochtone et originelle dans les zones situées entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans la région du mont Ararat, se retrouve chez d'autres peuples caucasiens - notamment les Arméniens, les Géorgiens et les Tchétchènes, qui - chacun selon sa logique ethnocentrique - y trouvent un certain nombre de preuves symboliques. Les Kurdes du XXe siècle justifient cela par leur descendance des Urartéens et des Hourrites, ce qui est pourtant généralement vrai des Arméniens, des Kartveliens et des Vainakhs, dont l'ethnogenèse - bien qu'à des degrés divers - inclut les Hourrites. Cependant, l'identité kurde proprement dite est touranienne (tribus nomades indo-européennes) et plus spécifiquement "midienne".

Si l'on admet un lien génétique direct entre Kurdes et Moussiens [1], on peut les considérer comme porteurs d'une tradition étatique ancienne, antérieure à la Perse et revendiquant la succession à l'empire mondial après la prise conjointe de l'Assyrie avec les Chaldéens de la Nouvelle Babylone. Mais aux époques suivantes, à partir des Achéménides, l'Iran était aux mains des Perses, qui habitaient les territoires du sud de l'Iran, et les terres de Midia, ainsi que l'Arménie et d'autres territoires, n'étaient que des provinces iraniennes.

À une certaine époque - après la mort d'Alexandre le Grand - les tribus nomades (touraniennes) des Parthes qui ont fondé la dynastie parthe sont également devenues les maîtresses de l'Iran, mais la base culturelle reste toujours les traditions spécifiquement persanes, ce qui devient encore plus prononcé à l'époque sassanide. Néanmoins, il existe une théorie, partagée par de nombreux historiens, selon laquelle les Parthes et les Kurdes sont apparentés, car tous deux habitaient les territoires du nord de l'Iran et appartenaient à des peuples indo-européens nomades. Par la suite, les peuples du nord de l'Iran et de l'Atropatène (Azerbaïdjan) se retrouvent à la périphérie de ce processus, et lors de la vague suivante de création d'un État iranien, venant tout juste du nord sous les Safavides, les Turcs iraniens (chiites-kizilbashi) s'avèrent être la base de l'élite politique. Les Kurdes ne jouent pas un rôle majeur dans ce processus.

Historiquement, les Kurdes, descendants des Mèdes, étaient zoroastriens, et la religion zoroastrienne de l'Iran sassanide était traditionnelle pour eux.

Dès le premier siècle de notre ère, le christianisme a commencé à être prêché parmi les Kurdes. Eusèbe de Césarée rapporte que Thomas l'Apôtre a prêché parmi les Midians et les Parthes. Comme les Kurdes chrétiens vivaient dans les régions orientales, le nestorianisme s'est ensuite répandu parmi eux, ce qui les a intégrés à l'Église iranienne. Il y avait de nombreux centres influents de la religion nestorienne au Kurdistan, qui ont joué un rôle important à cette époque - le centre d'Erbil au 16ème siècle, Jezir au 17ème siècle, quant à la ville kurde de Kujan est devenue le centre d'un diocèse nestorien au 19ème siècle [2]. Le miaphysisme se répand également (cette fois sous l'influence des Arméniens).

À partir du VIIe siècle de notre ère, lorsque l'Iran a été envahi par les Arabes, qui ont atteint le Caucase et le sud de la mer Caspienne, c'est-à-dire ont occupé tout le territoire historiquement habité par les Kurdes, ces derniers se sont retrouvés sous l'autorité du califat arabe et, respectivement, sous l'influence islamique [3]. Ainsi, les Kurdes ont d'abord opposé une résistance farouche aux Arabes lors de la conquête de Holwan, Tikrit, Mossoul, Jizra et de l'Arménie du Sud, puis ils ont constamment pris part aux révoltes anti-arabes. Petit à petit, cependant, les Kurdes eux-mêmes ont commencé à se convertir à l'Islam. Parmi eux, l'islam sunnite du mazkhab shafiite est le plus répandu, ce qui les rapproche des musulmans du Daghestan et du Caucase du Nord dans son ensemble. Une petite minorité de Kurdes pratique le chiisme. À l'époque de la propagation du soufisme (IXe siècle), les Kurdes ont volontiers accepté ses enseignements, et le soufisme, dans ses deux principales versions, naqshbandiya et kadyriya, est devenu partie intégrante de l'islam kurde. Cependant, le soufisme ne s'est pas répandu avant le XVIe siècle.

À certaines périodes, les Kurdes ont créé des formations politiques de grande envergure et fondé des dynasties dirigeantes. L'une de ces dynasties kurdes était les Shaddadides, qui ont établi un État indépendant sur le territoire de l'Albanie caucasienne aux XIe et XIIe siècles. Les Saddadides pratiquaient l'islam sunnite et se présentaient comme des adeptes de l'islam, contrairement à la Géorgie et à l'Arménie chrétiennes. En 1072, la dynastie se divise en deux branches : Ganja et Ani. La population des émirats de Ganja et d'Ani était majoritairement arménienne et la culture majoritairement persane.

Les Shaddadides ont régné jusqu'à la fin du XIIe siècle. Plus tard, les Kurdes ont reconnu la domination des Seldjoukides, avec lesquels ils étaient alliés, et ont obtenu le droit de créer une autre entité vassale, l'émirat d'Ani.

Une autre dynastie kurde a été fondée dans la province du Jebel en 959 par le chef kurde de la tribu des Barzikan, Hasanwayhid bin Hasan, qui a été renversé par les Bouyides.

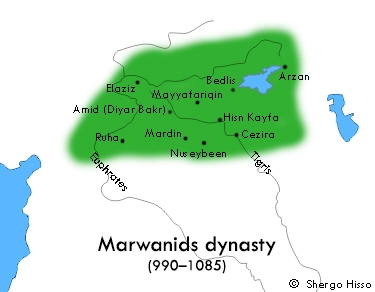

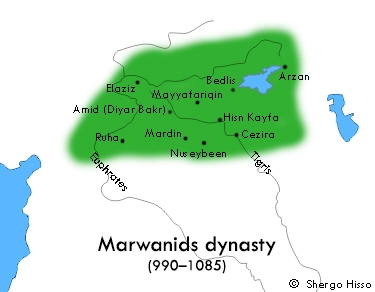

Une autre dynastie, la plus célèbre, fut celle des Mervanides (de 990 à 1096). Cette dynastie kurde a été fondée par Abu Ali bin Mervan bin Dustak.

Salah ad-Din (1138 - 1193), le plus grand chef militaire du XIIe siècle, qui était d'origine kurde et appartenait à la même tribu Ravadi, que le fondateur de la dynastie des Shaddadides - Mohammed Shaddad ben Kartu devrait être mentionné séparément.

Salah ad-Din dépose le dernier souverain chiite de l'État fatimide, élimine le califat fatimide, conquiert face aux croisés d'immenses territoires du Moyen-Orient, dont la Terre sainte, et devient le sultan d'Égypte, d'Irak, du Hedjaz, de Syrie, du Kurdistan, du Yémen, de Palestine et de Libye, établissant la dynastie ayyoubide, qui existera jusqu'en 1250. Mais Salah ad-Din, dans ses exploits, ne parle pas au nom des Kurdes en tant que communauté, mais au nom des Seldjoukides, au service desquels il était et sur l'armée desquels il comptait.

Néanmoins, le fait même de l'existence de dynasties kurdes confirme le modèle classique des débuts turaniens : les nomades indo-européens belliqueux sont souvent devenus les fondateurs de dynasties ou l'élite militaro-politique d'États sédentaires.

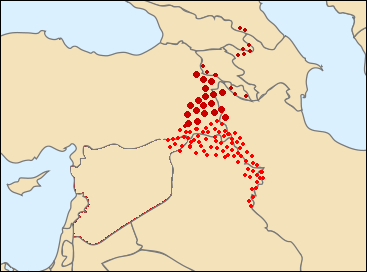

La région habitée par les Kurdes jusqu'au XIIIe siècle était appelée "Jebel" par les Arabes. (littéralement, "Hautes Terres"), plus tard, il sera connu sous le nom de "Kurdistan". Au début du XVIe siècle, il existait de petites principautés ou émirats kurdes au Kurdistan : Jazire, Hakari, Imadia, Hasankayf, Ardelan (au Kurdistan iranien), Soran et Baban. En plus de ceux-ci, il y avait des fiefs plus petits. En outre, depuis le début du Moyen Âge (de 1236 à 1832), les Kurdes yézidis possédaient un petit émirat dans le nord de la Mésopotamie, le Sheikhan. L'"État idéal" des Yazidis, en partie politique et administratif, en partie ethno-religieux, comprenait Sheikhan et Sinjar, ainsi que la vallée sacrée de Lalesh, où se trouve le principal sanctuaire yazidi - la tombe de Sheikh Adi, le fondateur de la religion kurde du yazidisme [4].

Après l'établissement de la dynastie safavide, les Iraniens ont commencé à détruire délibérément l'indépendance des principautés kurdes. Le souvenir de la résistance héroïque des Kurdes est conservé dans les légendes kurdes sur la défense de la forteresse de Dymdim. Après la défaite du Shah par les Ottomans de Selim Ier, la majeure partie du Kurdistan est passée sous l'autorité des Turcs, qui ont également commencé à abolir les principautés kurdes autonomes.

Au cours des conquêtes mongoles, la plupart des régions peuplées de Kurdes sont passées sous la domination des Halaguidés, et après l'écrasement de la résistance kurde, de nombreuses tribus kurdes ont quitté les plaines pour les régions montagneuses, reproduisant en partie le scénario de civilisation des peuples caucasiens, dont les Kurdes étaient très proches à bien des égards. Certains Kurdes se sont également installés dans le Caucase.

Plus tard, les territoires kurdes se sont retrouvés dans la zone frontalière entre la Turquie ottomane et l'Iran [5], ce qui a eu un effet douloureux sur la rupture de l'horizon culturel unique et a donné une dimension tragique au Dasein kurde [6]. Les descendants directs des grands Midi/Mèdes, qui ont dirigé l'empire mondial, ont été privés du pouvoir politique et déchirés entre deux empires en guerre, dont aucun n'a été favorable aux Kurdes jusqu'à la fin du leur. Avec les Iraniens, ils étaient liés par leur ascendance indo-européenne, leurs anciennes racines zoroastriennes et la proximité de leur langue, et avec les Turcs par le sunnisme et un lien commun de "guerrièrisme" nomade, ce qui en faisait des alliés même à l'époque seldjoukide.

Le yazidisme et ses strates

La plupart des Kurdes appartiennent à l'islam sunnite, mais dans tous les cas, les Kurdes ressentent vivement leur différence par rapport aux autres peuples, gardant leur identité inchangée. Cette identité est l'horizon kurde, qui depuis des siècles est étroitement lié aux montagnes et au paysage d'accueil montagneux. Comme les Kalash et les Nuristanis, les Kurdes ont conservé de nombreux traits archaïques des peuples indo-européens du Touran, et ne se sont jamais complètement mélangés avec les Perses sédentaires (majoritairement chiites) ou les Turcs sunnites, malgré des contacts culturels étroits et de longue date avec les uns et les autres.

Cette identité kurde s'exprime le plus clairement dans le phénomène hétérodoxe (d'un point de vue islamique) du yézidisme, un mouvement religieux particulier et unique parmi la branche nord des Kurdes, les Kurmanju. Ce courant est lui-même apparu comme une ramification du soufisme au XIIe siècle, sur la base des enseignements du cheikh soufi Adi ibn Musafir (1072 - 1162), venu au Kurdistan irakien de la région de Balbek au Liban. Le cheikh Adi connaissait des figures majeures du soufisme comme al-Ghazali et Abdul-Qadir al-Gilani, le fondateur de la tariqat qadiriyyah. Les Yazidis eux-mêmes croient que Sheikh Adi, qu'ils révèrent comme l'incarnation de la divinité, n'a fait que réformer et renouveler conformément au mandat divin l'ancienne foi, qu'ils appellent "Sharfadin".

Les enseignements des Yazidis ne sont pratiquement pas étudiés en raison de la nature fermée de ce groupe religieux, qui se tient à l'écart non seulement des autres confessions et peuples, mais aussi de la majorité des Kurdes, et qui est très réticent à communiquer les fondements de sa foi. Une légende veut que les Yazidis possèdent des collections de textes sacrés, que les représentants des castes supérieures - les cheikhs et les pirs - cachent soigneusement aux autres. Seuls deux de ces textes - manifestement fragmentaires et composés d'éléments hétérogènes - ont été connus et traduits dans les langues européennes : le " Livre des Révélations " (Kitab-ol-Jilwa) et le " Livre noir " (Mashaf-Resh). Ils ont été publiés en anglais en 1919 [7], et en russe leur compte rendu est paru en 1929 [8]. Dans l'ensemble, cependant, la religion yazidie est restée pratiquement inconnue jusqu'à aujourd'hui.

Certains détails de la théologie religieuse yézidie ont donné aux peuples environnants, notamment aux musulmans, l'impression que le culte yézidi vénère Shaitan (le diable chrétien). Cependant, cette tradition est certainement quelque chose de plus complexe, bien qu'elle se distingue nettement de l'Islam - même dans sa forme soufie.

Il existe plusieurs versions de l'origine de la religion yazidie, qui peuvent être considérées non pas comme mutuellement exclusives, mais comme correspondant à différentes couches de cette tradition.

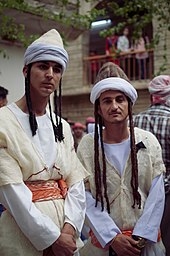

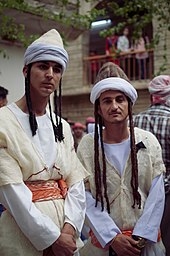

La couche la plus profonde est le zoroastrisme, qui se manifeste dans la doctrine des sept archanges (Amesha Spenta du mazdéisme), dans le culte du feu, dans le culte du soleil, et même le principal symbole des Yezidis - le grand paon, parfois représenté simplement par un oiseau (les Yezidis dans le "Livre noir" s'appellent Angar) - peut être une version de l'image de l'oiseau sacré zoroastrien Simurg. Tous les Kurdes en général (y compris les Yezidis) admettent qu'avant l'adoption de l'Islam ils pratiquaient la religion zoroastrienne, donc ilspréservaient dans les montagnes indo-européennes des fragments de l'ancienne foi, ce qui semble tout à fait naturel. Les vêtements sacrés des Yézidis sont également proches de la tenue zoroastrienne : une chemise blanche (kras) avec un col spécial brodé (toka yezid ou grivan) et une longue ceinture sacrée en laine (banne pshte), appelée "kusti" par les Zoroastriens.

Le nom Yezid est dérivé du fils du premier calife omeyyade, Muwiya I Yazid. Les Yazidis eux-mêmes soulignent parfois que le réformateur (ou fondateur) de leurs enseignements, Sheikh Adi, était lui-même un descendant de Muawiya par Yazid. Yazid était un adversaire majeur de l'Imam Ali et de sa famille et est considéré comme responsable de la mort de l'Imam Hussein. Pour cette raison, il n'est pas très populaire auprès des musulmans, et les chiites le détestent ouvertement et avec véhémence. En même temps, les traces du Yazid historique ont été presque complètement effacées par les Yazidis, le pathos anti-chiite est absent, et Yazid ou Yazid lui-même est considéré comme une divinité céleste (peut-être la plus haute). En effet, l'étymologie iranienne interprète le mot Yazid ou Yezid comme un mot moyen persan yazad ou yazd (de la base iranienne ancienne *yazatah"), signifiant "divinité", "ange", "être digne de culte". Par conséquent, le nom même de "Yazidis" peut être interprété comme "peuple des anges" ou "peuple du culte", mais aussi comme "peuple de Yazd", c'est-à-dire "peuple de Dieu".

Mais la trace la plus frappante du zoroastrisme est la fermeture complète de la communauté yézidie, fondée sur les castes. Elle est strictement divisée en trois castes - deux sacerdotales (cheikhs et pirs) et une séculière (mrid), bien que la caste séculière, à laquelle appartiennent la plupart des Yezidis, représente par définition les adeptes des maîtres spirituels et soit la plus étroitement liée aux deux plus hautes. Ainsi, chaque mrid (simple yazid) doit avoir un "frère dans l'au-delà", qui ne peut être qu'un membre de la caste des cheikhs et des piers. Le "frère dans l'au-delà" est censé aider le yézid décédé à franchir le pont mince (l'équivalent direct du pont Chinwat zoroastrien) pour entrer au paradis. Les castes sont strictement endogènes, et il est strictement interdit à tous les Yazidis de se marier ou même d'avoir des relations extraconjugales avec des membres d'une autre caste. Cela se justifie par le fait que les Yezidis appartiennent à un type spécial de personnes, radicalement - ontologiquement - différent du reste. La légende yézidie raconte que les premiers êtres humains Adam et Eve, qui ne connaissaient pas le mariage, ont essayé de produire une descendance à partir de leurs propres graines en les plaçant dans deux jarres. Après 9 mois, des bébés mâles et femelles sont apparus dans la cruche d'Adam à partir de sa semence, et dans la cruche d'Eve à partir de sa "semence", des vers puants sont apparus. Les Yezidis croient qu'ils continuent la lignée de ces enfants d'Adam créés sans femelles. Le reste du peuple est issu des enfants ultérieurs d'Adam, déjà conçus par Eve. On retrouve ici le motif zoroastrien classique de la pureté sacrée des enfants de la Lumière, qui ne doivent en aucun cas se mêler aux enfants des Ténèbres. D'où l'endogamie rigide des castes.

La première des trois règles principales de la religion yazidie est l'interdiction du mélange des castes. La deuxième règle est l'interdiction de changer de religion. La troisième est l'interdiction de la désobéissance aux prêtres et plus encore de la violence à l'encontre des membres du Sheikh et des castes de fétiches.

Tous ces éléments, qui sont essentiels et fondamentaux pour la religion yézidie et son organisation ethno-politique, remontent directement au zoroastrisme classique.

En même temps, il y a un trait curieux dans les mythes et légendes des Yezidis qui a, cette fois, des racines touraniennes. Elle concerne l'interdiction des cultures céréalières. La chute même d'Adam n'est pas décrite comme une conséquence de la consommation d'une pomme, mais comme une conséquence de la consommation de céréales interdites par Dieu. Il s'agit d'une caractéristique classique de la société nomade, qui percevait les céréales - partie intégrante de la culture agricole - comme un domaine interdit, une sorte d'"enfer pour le nomade". Pour un porteur d'une culture purement touranienne, manger du pain est un péché. La même parcelle a été préservée chez le peuple indo-européen Talyche, proche des Kurdes par la langue et la culture, mais contrairement aux Kurdes (principalement du sud - Zaza et Gurani), les Talyches n'ont pas quitté leurs territoires et ne se sont pas déplacés de la mer Caspienne vers la Mésopotamie, l'Anatolie et le Moyen-Orient, restant sur la terre d'Azerbaïdjan. Ainsi, une trace touranienne prononcée s'ajoute au zoroastrisme classique dans le yézidisme kurde.

On peut en outre distinguer certains éléments de l'iranisme hétérodoxe combinés à des motifs judéo-chrétiens. Les courants judéo-chrétiens sont proches de l'iranisme tant au niveau génétique que conceptuel dans leur structure. Inversement, les sectes judéo-chrétiennes ont eu une grande influence sur le manichéisme. Nous voyons des traces du judéo-christianisme chez les Yezidis dans les rites préservés du baptême et de la communion avec le vin lors d'un repas sacré. En outre, les Yezidis pratiquent la circoncision, qui correspond également au cycle judéo-chrétien. Le fait que le principal sanctuaire yézidi de Lalesh était autrefois un monastère nestorien s'inscrit donc bien dans cette séquence. Ces mêmes courants hétérodoxes irano-chrétiens (comme les Mandéens, les Sabéens, etc.) étaient également caractérisés par des motifs gnostiques, que l'on retrouve en abondance chez les Yézidis. Cette couche a, cette fois, une origine moyen-orientale et se superpose à une identité tourano-iranienne plus ancienne.

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Dans les enseignements des Yazidis, une attention particulière est portée à l'ambiguïté du principal gestalt sacré, l'Ange-Paulin (Malaki-Ta'uz), identifié à l'ange juif Azazil. Dans la Kabbale juive, le même nom (Aza, Azazil) est utilisé pour le démon de la mort. Les textes yézidis soulignent que dans les autres religions, qui ont pour origine Adam et Eve et pas seulement Adam, comme les Yézidis eux-mêmes, l'ange-Paulin est mal compris comme un "ange déchu". C'est l'aspect le plus inquiétant de la religion yézidie, qui a conduit d'autres cultures à les considérer comme des adorateurs du diable. D'une part, l'oiseau primordial peut être rattaché à la tradition indo-européenne, aux oiseaux sacrés des Scythes, au Garuda des Hindous, au Simurg des Perses et à l'aigle de Zeus des Hellènes. Mais nulle part cette image ne souffre de la moindre ambiguïté et est considérée comme un attribut de la plus haute divinité céleste.

Mais nous rencontrons la diabolisation de l'aigle en dehors du contexte indo-européen chez les peuples adyguéens et abkhazes du Caucase, où l'aigle de fer du dieu maléfique Paco devient la victime du héros "positif" Bataraz, et où il existe une image encore plus expressive de la "Tha des oiseaux de proie", à l'image de laquelle apparaît la tête des anges déchus. La proximité géographique des Caucasiens et des Kurdes, et les liens communs avec le substrat hourrite, suggèrent une autre dimension de la religion kurde yazidie responsable de ses aspects " sombres " ou du moins ambigus.

A cette ambiguïté s'ajoute la subtile dialectique de la métaphysique soufie d'al-Khallaj, qui contient une sorte de justification d'Iblis (le Diable), qui a refusé de se prosterner devant Adam non par orgueil, mais par Amour absolu pour Dieu qui ne permet aucun intermédiaire. Ce thème est en accord avec les motifs gnostiques de la Sophia déchue. Bien que chez les Yezidis ce thème ne soit pas directement souligné, la structure gnostique de leur tradition et certaines allusions antinomiennes - par exemple, l'intrigue du Livre noir des Yezidis, où c'est Malaki-Ta'uz qui encourage Adam à violer l'interdiction divine de manger du grain - permettent une telle interprétation.

Dans l'ensemble, la religion des Yezidis reflète une identité kurde profonde qui remonte au fond des âges. L'analyse de ce que les critiques extérieurs reprochent aux Yazidis et de ce qui constitue des aspects ambigus de leur religion repose en grande partie sur une mauvaise compréhension de sa structure interne, ainsi que sur une mauvaise interprétation des figures et des images individuelles, ce qui est exacerbé par une nature véritablement syncrétiste et fermée des Yazidis, rendant difficile la compréhension de la morphologie intégrale de leurs enseignements.

Les Kurdes chiites

L'identité kurde se manifeste de manière tout à fait différente à l'autre extrémité du spectre religieux - chez les Kurdes chiites. Il convient ici de distinguer deux courants : les Kurdes alévis, les plus nombreux parmi l'ethnie Zaza (mais aussi parmi les Kurdes du nord - les Kurmanji), et les Kurdes partageant la doctrine des Ahli Haq (littéralement, "peuple de la vérité").

Les Alévis sont un ordre chiite-soufi qui est apparu au XIIIe siècle dans le sud-est de l'Anatolie, à proximité de l'école fondée par Hadji Bektash et qui est devenue par la suite la base religieuse de la "nouvelle armée" des sultans ottomans - les janissaires. Les Alévis ont poursuivi la tradition du soufisme iranien extrême (Gulat), centrée sur la vénération d'Ali et des Imams, et de Salman Fars en tant que figure clé particulière de la gnose lumineuse iranocentrique.

Plus tard, aux quinzième et seizième siècles, les Alévis ont été rejoints par les branches turques des Qizil Bash, qui sont devenues le fondement de la dynastie safavide d'Iran, mais dans les territoires turcs sous contrôle sunnite, ils ont dû s'adapter à des conditions hostiles et dissimuler leur identité. De même, les Kurdes ont vu dans l'alévisme la possibilité de rester dans la société ottomane, où un islam zahirite agressif et plutôt intolérant est devenu la force dominante après Sélim Ier, car l'alévisme était respecté par les dirigeants ottomans - en tant qu'idéologie religieuse originelle des premiers dirigeants ottomans et base spirituelle de la plus importante institution militaro-politique et religieuse de l'Empire ottoman - l'armée des janissaires et l'ordre bektashi.

D'autre part, les Kurdes voyaient dans l'alévisme de nombreux traits proches de la tradition zoroastrienne, ce qui rendait leur participation à ce courant justifiée en termes de préservation de leur identité indo-européenne originelle. Un certain nombre de caractéristiques rituelles rapprochent les Alévis kurdes des Yazidis. Parmi elles, on trouve par exemple le principe de l'endogamie stricte - les Kurdes alévis ont le droit de n'épouser que des membres de la communauté alévie, préservant ainsi la pureté des "enfants de la Lumière" sur laquelle se fondent la tradition mazdéenne et diverses versions ultérieures de l'iranisme.

Un autre courant du shi'isme radical (gulat) est l'Ahli Haqq, fondé par le sultan Sahak à la fin du quatorzième siècle. Cette tendance s'est répandue parmi les Kurdes du sud et surtout parmi les Kurdes d'Iran. La plupart d'entre eux appartiennent à l'ethnie Goran, mais il y a aussi des groupes importants d'Ahli Haqq dans les peuples kurdes de Kelhuri et de Lur. Un autre nom pour cette doctrine est Yarsan (Yâresân - littéralement, "communauté d'amoureux" ou "communauté d'amis").

La doctrine du mouvement Ahli Haqq est sensiblement la même que celle du yézidisme. Il affirme également l'idée de l'incarnation d'êtres supérieurs (Dieu ou les anges) dans une chaîne de sept messagers choisis. Ce thème est un classique de la prophéologie judéo-chrétienne et du manichéisme. Elle est également assez caractéristique du chiisme - en particulier du chiisme radical, où les membres de la famille de Mahomet et du clan de l'imam Ali sont considérés comme de telles incarnations. Les membres de l'Ahli-Haqq reconnaissent sept de ces incarnations successives, dont la deuxième et la troisième coïncident avec la lignée des séminaristes chiites, Ali et Hasan ("Shah Khoshen"). En général, il est facile d'identifier l'influence ismaélienne dans les enseignements d'Ahli Haqq (par exemple, la mention de Sheikh Nusayr parmi les assistants d'Ali). La première incarnation, cependant, est Havangdagar, par laquelle les membres de l'Ahli Haqq font référence à la divinité suprême elle-même. Chaque incarnation est accompagnée de quatre "anges amis" ou "anges aides" (yārsān-i malak), d'où le nom de toute la communauté Yarsan. La cinquième "aide" est l'ange féminin, une figure classique du zoroastrisme (fravarti). L'Ahli Haqq partage la doctrine soufie traditionnelle des quatre étapes de la connaissance de la vérité - shariah, tarikat, marifat et haqiqat, et des étapes du développement spirituel de l'âme respectivement. Les adeptes de cette école de pensée pratiquent le zikr soufi traditionnel.

Un trait irano-zoroastrien est l'idée de la dualité d'origine de l'humanité, qui rapproche également l'Ahli Haqq des Yazidis. Selon leur doctrine, les membres de la communauté Ahli-hakk ont été créés à l'origine à partir de "l'argile jaune" (zarda-gel), tandis que le reste de l'humanité est issu de la "terre noire" (ḵāk-e sīāh).

L'eschatologie d'Ahli Haqq reproduit généralement le chiisme classique : les élus attendent la venue de l'Homme du Temps, le Mahdi. Mais selon Ahli Haqq, le Mahdi doit apparaître parmi les Kurdes - dans la région kurde de Sultaniyah (province iranienne de Zanjan) ou à Shahrazur, la ville qui, selon les légendes kurdes, a été fondée par le roi Dayok (ou Dayukku), considéré comme le fondateur d'une dynastie de rois midiens. Ce détail souligne le caractère ethnocentrique de l'eschatologie kurde.

En même temps, comme chez les Yezidis, on constate l'influence des groupes judéo-chrétiens - on reconnaît notamment l'immaculée conception du fondateur (ou réformateur) de cette doctrine, le sultan Sahak, dont la tombe dans la ville de Perdivar est un centre de pèlerinage.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'un des chefs spirituels de l'Ahli Haqq, Hajj Nematallah, a beaucoup fait pour activer ce groupe, en publiant un certain nombre de textes religieux et poétiques, qui ont joui d'une grande popularité parmi les Kurdes - surtout le Shah-name-i haqiqat (Le livre de la vérité du roi).

Les Kurdes : identité et État

Bien que leurs origines remontent aux musulmans qui ont fondé le puissant Empire, et bien qu'ils aient parfois été les ancêtres de puissantes dynasties (comme les Ayubides), les Kurdes n'ont pas été en mesure de construire un État propre jusqu'à aujourd'hui.

Ils ont cependant apporté une contribution significative à la culture du Moyen Âge islamique, notamment dans le domaine de la poésie. Le premier poète kurde est considéré comme Piré Sharir, qui a vécu au 10e siècle et a laissé un corpus de courts poèmes aphoristiques, extrêmement populaires parmi les Kurdes. Un autre des premiers poètes kurdes est Ali Hariri (1009-1079). La première grammaire de la langue kurde a été compilée aux Xe et XIe siècles par un contemporain d'Ali Hariri, le poète Termuqi, qui a été le premier à écrire des poèmes en kurmanji. L'une des œuvres de Termuqi porte le même nom que la célèbre pièce de Calderon "La vie, en effet, est un rêve".

Plus tard au XVIe siècle, Mela Jeziri, un éminent poète kurde, a jeté les bases d'un courant soufi dans la poésie kurde, devenant un modèle pour les générations successives de poètes soufis kurdes. Dans toutes les élites intellectuelles kurdes, un accent particulier sur l'identité kurde est évident dès les premiers poètes. Au XVIIe siècle, un autre poète soufi kurde, Faqi Tayran (1590 - 1660), également appelé "Mir Mehmet", a rassemblé de nombreux contes populaires kurdes dans un recueil intitulé "Contes du cheval noir" (Kewlê Hespê Reş). Il est le premier à faire l'éloge de la défense héroïque de la forteresse de Dymdım en 1609-1610.

Les représentants de l'élite kurde commencent peu à peu à se rendre compte de l'anomalie - le fossé entre la grande histoire des Kurdes, le niveau de conscience de leur identité unique, leur militantisme et leur héroïsme d'une part, et la position subordonnée au sein d'autres empires - d'abord le califat arabe, puis la Turquie ottomane et l'Iran séfévide.

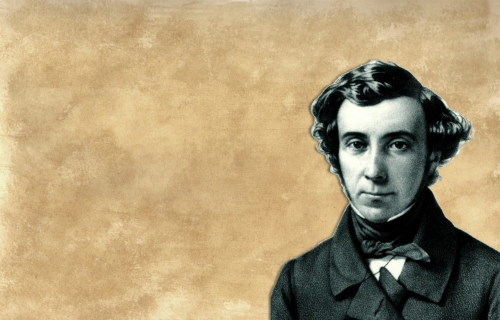

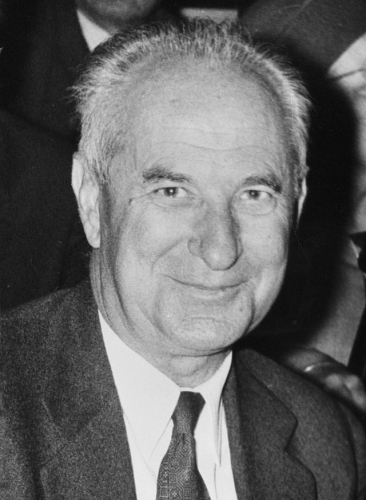

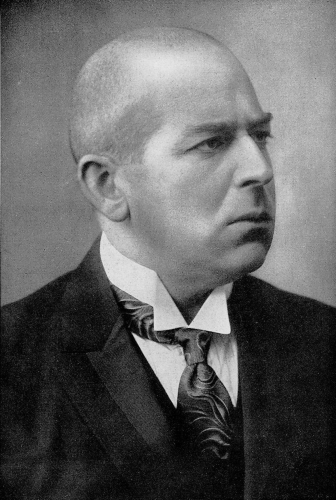

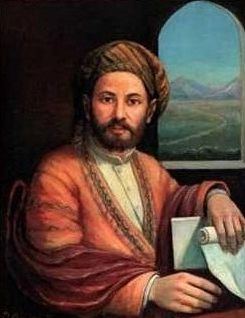

Ainsi, le plus grand poète kurde, Ahmed Khani (1650-1708) (tableau, ci-contre), auteur du célèbre poème épique des Kurdes, sur l'histoire d'amour tragique "Mam et Zin", est plein de tristesse pour l'État kurde disparu et de nostalgie pour la grandeur passée [9]. Ahmed Khani est considéré comme l'un des premiers idéologues du renouveau kurde et est connu comme un combattant de l'identité kurde, préparant la prochaine étape de l'éveil de la conscience nationale. Un autre grand poète kurde, Hadji Qadir Koy (1816-1894), a poursuivi cette tendance. Dans son œuvre, le désir de libération des Kurdes et d'établissement de leur propre État est encore plus contrasté et sans ambiguïté.

Ainsi, le plus grand poète kurde, Ahmed Khani (1650-1708) (tableau, ci-contre), auteur du célèbre poème épique des Kurdes, sur l'histoire d'amour tragique "Mam et Zin", est plein de tristesse pour l'État kurde disparu et de nostalgie pour la grandeur passée [9]. Ahmed Khani est considéré comme l'un des premiers idéologues du renouveau kurde et est connu comme un combattant de l'identité kurde, préparant la prochaine étape de l'éveil de la conscience nationale. Un autre grand poète kurde, Hadji Qadir Koy (1816-1894), a poursuivi cette tendance. Dans son œuvre, le désir de libération des Kurdes et d'établissement de leur propre État est encore plus contrasté et sans ambiguïté.

Au XIXe siècle, lorsque l'Empire ottoman a commencé à s'affaiblir et que nombre des peuples qui le composaient (Arabes, Grecs, Slaves, etc.) ont commencé à élaborer des projets d'indépendance, des sentiments similaires sont apparus chez les Kurdes. En 1898, le premier journal en kurde, Kurdistan, est publié au Caire. Plus tard, le journal Kurdish Day (rebaptisé plus tard Kurdish Sun) commence à être imprimé à Istanbul. Un magazine appelé Jin (Vie) est publié en turc, qui proclame ouvertement la volonté de créer un État kurde indépendant.

À la fin du XIXe siècle, les Kurdes soulèvent de plus en plus de soulèvements anti-turcs (par exemple, en 1891 à Dersim).

Les Kurdes ont d'abord soutenu les Jeunes Turcs et l'arrivée au pouvoir de Kemal Ataturk, y voyant l'espoir de mettre fin à l'oppression de l'administration ottomane. Les Alévis ont même reconnu en Ataturk le Mahdi, une figure eschatologique destinée à libérer les peuples de l'oppression et de l'injustice : c'est ainsi que la conscience religieuse a interprété la fin de l'ère de la domination du zahirisme sunnite rigide, qui, depuis l'époque de Selim Ier et de Soliman le Magnifique, avait remplacé une religion entièrement différente - spirituelle et de style iranien - des premiers dirigeants ottomans, inextricablement liée au soufisme ardent du cheikh Haji-Bektaş, de Yunus Emre et de Jalaladdin Rumi et comportant de nombreux thèmes chiites.

Cependant, les Kurdes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient lors de l'effondrement de l'Empire ottoman. Une partie du Kurdistan est restée dans le nouvel État turc, une autre partie a été incorporée à l'Irak par l'administration d'occupation britannique, la troisième a été cédée à la Syrie et la quatrième est restée en Iran. Ainsi, une immense nation de quarante millions de personnes a été divisée en quatre parties, comprenant deux puissances coloniales, où le nationalisme arabe est devenu l'idéologie dominante (Syrie et Irak), la Turquie, où s'est affirmé le nationalisme turc sous une nouvelle forme - laïque, et l'Iran, où le chiisme dominant et l'identité persane en douze points servaient également de dénominateur commun à l'État, sans accorder aux Kurdes une place particulière, sans toutefois les opprimer autant qu'en Irak, en Syrie et en Turquie.

Le vingtième siècle n'a donc pas été l'occasion pour les Kurdes d'établir leur propre État, et la question a été reportée à un avenir incertain. En même temps, il n'y avait pas de consensus clair parmi les Kurdes sur le type d'État kurde qu'il devait être et sur quelle base idéologique il devait être fondé. De plus, il n'y avait pas non plus de consensus entre les dirigeants.

Ainsi, dans chacun des pays où vivaient les Kurdes, les forces suivantes ont pris forme.

En Turquie, l'organisation de gauche fondée sur les principes socialistes (communistes) - le Parti des travailleurs du Kurdistan - est devenu l'expression politique de la lutte des Kurdes pour l'autonomie et, à la limite, l'indépendance. Depuis le milieu des années 40, l'Union soviétique apporte un soutien militaire et politique aux Kurdes afin de contrer les intérêts des pays occidentaux au Moyen-Orient. Ainsi, le leader des Kurdes irakiens Mustafa Barzani (1903 - 1979) s'est enfui vers le territoire soviétique après avoir été vaincu par les Irakiens lors de l'affaire de de la République kurde de Mehabad, où il a été accueilli, soutenu, puis à nouveau envoyé en Irak. Pour les Kurdes, l'URSS était donc considérée comme un point d'appui géopolitique, qui prédéterminait dans une large mesure l'orientation idéologique des Kurdes - en particulier des Turcs.

Chez les Kurdes vivant dans une société traditionnelle, le communisme était difficilement compréhensible et nullement attrayant, de sorte que ce choix a très probablement été déterminé par des considérations pragmatiques. En outre, les Kurdes irakiens se sont heurtés à plusieurs reprises aux Britanniques (le premier soulèvement anti-anglais a été soulevé par Ahmed, le frère de Mustafa Barzani, en 1919), au cours duquel les Britanniques ont mené des opérations punitives contre les Kurdes, détruisant tout sur leur passage, mais les Britanniques étaient des ennemis de l'URSS.

Le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan était Abdullah Öçalan, qui a dirigé le mouvement d'insurrection armée kurde, proclamant en 1984 le début de la lutte armée pour l'établissement d'un Kurdistan indépendant. L'aile militaire du parti est constituée des Forces d'autodéfense du peuple. Öçalan est actuellement emprisonné en Turquie, après avoir été condamné à la prison à vie.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan lui-même est considéré comme une "organisation terroriste" dans de nombreux pays. En fait, le Parti de la paix et de la démocratie, issu du Parti de la société démocratique, interdit en 2009, agit désormais au nom des Kurdes de Turquie. Mais pour toutes ces structures, la tradition des idées socialistes et sociales-démocratiques de gauche parmi les Kurdes turcs est maintenue.

Les Kurdes irakiens sont réunis au sein du Parti démocratique du Kurdistan, formé par Mustafa Barzani, qui, comme nous l'avons vu, était également tourné vers l'URSS et bénéficiait de son soutien. L'aile militaire du parti est devenue l'armée kurde - les Peshmerga (Pêşmerge littéralement, "ceux qui regardent la mort en face"), qui est apparue à la fin du XIXe siècle pendant la lutte des Kurdes irakiens pour l'indépendance.

Il y a eu une confrontation précoce entre les deux leaders à la tête du Parti démocratique du Kurdistan, reflétant les intérêts de deux unités tribales kurdes - les Barzani [10], basés à Bahdinan, et les Kurdes Sorani, basés à Sulaymaniya.

La tribu Barzani était représentée par Mustafa Barzani, le héros de la lutte pour l'indépendance du Kurdistan, dont la cause, après sa mort, a été dirigée par son fils Masoud Barzani, l'ancien président du Kurdistan irakien pendant la période critique pour l'Irak de 2005 à 2017. Masoud Barzani participait depuis 16 ans à des opérations militaires avec les unités kurdes peshmerga. Après que Massoud Barzani a quitté la présidence, son neveu, le petit-fils de Mustafa Barzani, Nechirvan Idris Barzani, a repris le poste.

L'alliance tribale opposée après 1991 était représentée par la figure flamboyante de Jalal Talabani, qui a été président de l'Irak de 2005 à 2014....

Après la défaite des forces de Saddam Hussein par les forces de la coalition occidentale, Masoud Barzani et Jalal Talabani ont travaillé ensemble pour établir un contrôle militaire et politique sur les territoires du Kurdistan irakien. Toutefois, les contradictions entre les dirigeants se sont traduites par la division effective du Kurdistan irakien en deux parties : la partie orientale (Sulaymaniyah, district de Soran, du nom de la tribu kurde des Sorani), patrie de Talabani, où sa position était la plus forte, et la partie nord-ouest (Bahdania), patrie de Barzani, où ses partisans l'emportaient.

Ce dualisme relatif parmi les Kurdes irakiens a persisté jusqu'à aujourd'hui. Dans certaines situations, les dirigeants des deux entités tribales forment des alliances entre eux. Dans d'autres, la coopération fait place à la rivalité.

En Syrie, le Parti démocratique kurde de Syrie peut être considéré comme la principale organisation kurde. Actuellement, pendant la guerre civile syrienne, il y a aussi le Conseil national syrien, qui comprend d'autres forces. Les Kurdes syriens n'avaient pas de personnalités aussi brillantes que Barzani, Talabani ou Öçalan, et leurs idées et structures ont donc été fortement influencées par les structures kurdes turques ou irakiennes, où dans les deux cas les tendances gauchistes étaient fortes.

En Iran, les Kurdes vivent dans quatre provinces - Kurdistan, Kermanshah, Azerbaïdjan occidental et Ilam. Les Kurdes iraniens ont historiquement montré moins de volonté d'établir un statut d'État indépendant et n'ont pas organisé de structures politiques autonomes centralisées.

En 2012, deux partis, le Parti démocratique du Kurdistan iranien et Komala (Parti révolutionnaire des travailleurs du Kurdistan), ont fait une offre pour une telle unification.

Notes:

[1] Les peuples voisins appellent les musulmans "Mar". Les Kurdes estiment que ce nom doit être attribué à leurs ancêtres directs et suggèrent que le "Mars" soit identifié aux Kurdes.

[2] Le célèbre temple yazidi de Lalesh, où se trouve la tombe du cheikh Adi ibn Musafir, vénéré par les Kurdes, faisait autrefois partie du monastère nestorien de l'apôtre Thomas. Dans la période pré-chrétienne, le même complexe sacré était un temple du Soleil.

[3] Selon une légende, le premier Kurde à avoir accepté le Silam était un compagnon de Mohammad (sahib), Jaban al-Kurdi, qui retourna au Kurdistan après la mort de Mohammad et y prêcha l'islam.

[4] Spät E., Les Yezidis. Londres : Saqi, 2005.

[5] Pendant une courte période, à la fin du XVIIIe siècle, la dynastie kurde des Zend s'est établie en Iran, avec à sa tête Kerim-khan Zend. Il est révélateur que les Kurdes manquaient tellement de solidarité ethnique que les Qajars, adversaires des Zends, se sont appuyés sur les tribus des Kurdes - Mukri, Ardelan, etc.

[6) Cela rapproche les Kurdes des Arméniens, qui ont subi un sort similaire.

[7] Joseph I. Devil Worship: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz.Boston : R.G. Badger, 1919.

[8] Semenov A.A. Le culte de Satan chez les Kurdes Yezidiz// Bulletin de l'Université d'État d'Asie centrale, 1927, № 16.

[9] Rudenko M. B. Texte critique, traduction, avant-propos et index du poème d'Ahmad Hani Mam et Zin. M. : ANS SSR, 1962.

[10] La tribu Barzan est une confédération de plusieurs tribus kurdes, unies au XIXe siècle, sous la direction de cheikhs soufis Naqshbandi. Cela a eu lieu pour la première fois sous le Cheikh Abdel-Salam I. Le cheikh Abd-al-Salam II lui succède. Il prend part aux rébellions anti-turques, se cache ensuite en Russie et, après son retour au Kurdistan iranien, est extradé vers les Turcs et exécuté à Mossoul. Abdel-Salam II était le frère d'Ahmed Barzani et de Mustafa Barzani.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Enfin, les influences islamiques proprement dites constituent la dernière couche de la religion complexe des Yézidis. On retrouve ici les traditions soufie et chiite. La pratique même de l'adoration du Sheikh en tant que kutb, le poteau, est associée au soufisme. Un rôle majeur dans la métaphysique yazidi est joué par l'image de la perle blanche, dans laquelle l'essence divine s'est incarnée avant même le début de la création. Ce thème est central dans l'ontologie soufie, développant la thèse du hadith selon lequel "Dieu était un trésor caché (la perle) mais voulait être connu". Cette image joue un rôle majeur dans les enseignements du Shi'ite Nusayri. L'islam chiite est également associé à la notion d'importance particulière du premier cercle des disciples du cheikh, qui, dans l'islam chiite, a été transféré à la famille de Mahomet et surtout à la famille de l'imam Ali.

Ainsi, le plus grand poète kurde, Ahmed Khani (1650-1708) (tableau, ci-contre), auteur du célèbre poème épique des Kurdes, sur l'histoire d'amour tragique "Mam et Zin", est plein de tristesse pour l'État kurde disparu et de nostalgie pour la grandeur passée [9]. Ahmed Khani est considéré comme l'un des premiers idéologues du renouveau kurde et est connu comme un combattant de l'identité kurde, préparant la prochaine étape de l'éveil de la conscience nationale. Un autre grand poète kurde, Hadji Qadir Koy (1816-1894), a poursuivi cette tendance. Dans son œuvre, le désir de libération des Kurdes et d'établissement de leur propre État est encore plus contrasté et sans ambiguïté.

Ainsi, le plus grand poète kurde, Ahmed Khani (1650-1708) (tableau, ci-contre), auteur du célèbre poème épique des Kurdes, sur l'histoire d'amour tragique "Mam et Zin", est plein de tristesse pour l'État kurde disparu et de nostalgie pour la grandeur passée [9]. Ahmed Khani est considéré comme l'un des premiers idéologues du renouveau kurde et est connu comme un combattant de l'identité kurde, préparant la prochaine étape de l'éveil de la conscience nationale. Un autre grand poète kurde, Hadji Qadir Koy (1816-1894), a poursuivi cette tendance. Dans son œuvre, le désir de libération des Kurdes et d'établissement de leur propre État est encore plus contrasté et sans ambiguïté.