lundi, 15 novembre 2021

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

Vojtěch Belling

Ex: https://deliandiver.org/2007/11/ideologie-politicke-korektnosti-a-zapadni-civilizace.html

Lorsque, au début des années 1930, le politologue et théoricien du droit allemand Carl Schmitt a tenté de prouver la présence cachée mais néanmoins évidente de tendances totalitaires dans l'État libéral-démocratique moderne, il a semblé à nombre de ses contemporains conservateurs qu'il s'agissait d'une exagération. Les années suivantes ont apparemment confirmé à leurs yeux l'absurdité de l'affirmation de Schmitt. Au contraire, le véritable totalitarisme était palpable dans les régimes qui positionnaient la démocratie libérale comme leur ennemi juré.

Les théories classiques du totalitarisme associées aux noms de Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski et Hannah Arendt, fondées sur les caractéristiques externes des régimes totalitaires (idéologie, parti, police secrète terroriste, monopole du renseignement, monopole des armes, économie planifiée), ont soutenu cette mise en opposition absolue du totalitarisme avec la démocratie libérale. Ni la conception de Voegelin et de Meier sur l'émergence des religions politiques en tant que substitut de la foi, ni la conception de Schelsky sur le totalitarisme pluraliste, n'ont changé quoi que ce soit à l'acception générale et exclusive du totalitarisme en tant que phénomène anti-libéral et anti-démocratique en contradiction avec les démocraties ordinaires de style occidental.

Pourtant, depuis que le monde a célébré le triomphe de l'establishment libéral-démocratique et que Francis Fukuyama a commencé à parler de la fin de l'histoire, certaines tendances totalitaires ont commencé à émerger très clairement au sein des États libéraux-démocratiques, ce qui peut nous amener à repenser les propositions de Schmitt et à les comprendre sous un jour nouveau. Je pense en particulier au phénomène multicouche du soi-disant politiquement correct qui imprègne toutes les réalités du discours politique, social et scientifique dans la civilisation occidentale actuelle. Dans l'article suivant, j'essaierai de démontrer comment ce politiquement correct, issu du régime libéral-démocratique développé, tend à détruire progressivement son essence (ndt: du moins l'essence qu'on lui attribue et/ou qu'il s'est auto-attribuée). En décrivant la nature de ce phénomène et ses formes dans les environnements nord-américain, européen et tchèque, j'essaierai de le placer dans le contexte du développement de la société moderne et de documenter la dérivation naturelle de son essence.

L'essence du politiquement correct

Le politiquement correct, dans le sens courant du terme, désigne un ensemble d'éléments nécessaires pour qu'une certaine action ou expression d'opinion soit considérée comme pertinente ou ne soit pas sanctionnée socialement. En d'autres termes, le politiquement correct est une sorte de cadre externe de communication que l'auteur et le lecteur ou l'auditeur doivent accepter s'ils veulent se comprendre. À cet égard, elle joue donc un rôle similaire à celui de la langue elle-même. Toutefois, contrairement à cette dernière, le politiquement correct n'est pas exigé par les caractéristiques biologiques de l'homme, mais par certaines normes sociales imposées aux deux sujets - l'auteur et le lecteur - par la société extérieure.

En un sens, le politiquement correct peut donc être assimilé à la politesse, qui est également une forme externe universelle de communication entre des personnes d'horizons différents. Contrairement à la politesse, cependant, le politiquement correct a un impact beaucoup plus important sur le contenu du discours lui-même, et pas seulement sur sa forme. En outre, les sanctions pour violation du politiquement correct sont beaucoup plus sévères et durables que celles pour violation de la politesse. Car, comme le note Gerard Radnitzky, ne pas suivre le politiquement correct revient à briser un tabou. Le politiquement correct, comme nous le verrons, tend en fait à étendre la gamme des tabous éthiques de l'ordre libéral classique, tels que le meurtre, le vol, etc. D'autre part, elle supprime de force certains des tabous traditionnels existants (meurtre de l'enfant à naître, fornication, etc.). Cela change fondamentalement le système de valeurs éthiques de la civilisation occidentale.

Le politiquement correct repose sur la conviction que les idées d'un courant de valeurs politiques particulier, essentiellement et exclusivement de gauche, peuvent prétendre à une validité universelle. Les défenseurs de ces idées, par une manipulation habile, en utilisant au maximum les possibilités de l'État et de ses instruments dans la sphère culturelle (les médias publics), parviennent à subordonner à ces idées les normes du langage humain, du comportement humain, de l'action politique et, en définitive, de la pensée humaine. Les unités idéologiques que le politiquement correct universalise de cette manière concernent le plus souvent les questions des minorités nationales, ethniques, sexuelles ou religieuses et de l'égalité des sexes. En même temps, le politiquement correct est une arme efficace qui aide les minorités défavorisées pour diverses raisons (parfois, étonnamment, elles sont justifiées) à atteindre facilement leurs objectifs. Cependant, le but ultime et l'élément omniprésent du politiquement correct est l'élimination d'une identité culturelle ou civilisationnelle qui joue encore un rôle de premier plan dans un domaine particulier. Le politiquement correct étant un phénomène spécifiquement occidental, la réalisation de son objectif constitue une élimination concomitante de l'identité occidentale.

Réglementer le langage : le premier domaine du politiquement correct

La modification des règles d'utilisation de la langue est l'un des symptômes les plus évidents du politiquement correct, partout dans le monde. Au lieu des termes traditionnels utilisés, le politiquement correct crée de nouvelles tournures de phrases ou des termes de substitution qui changent le sens de la chose nommée. Le terme existant est immédiatement tabou dès qu'il est remplacé. Un exemple classique est le développement des termes servant à désigner un membre du groupe ethnique noir aux États-Unis. Au lieu du terme "nègre", le politiquement correct a inventé dans le passé le terme "de couleur". Dès que la signification de ce terme est redevenue problématique, le politiquement correct l'a remplacé par "noir". Il n'a pas fallu longtemps pour que le terme soit à nouveau remplacé par "afro-américain". Un processus similaire peut être observé pour certains mots de la langue tchèque. Par exemple, le terme original "Gypsy" a été remplacé par "Roma", en dépit du fait que le terme "Roma" était auparavant utilisé pour se référer uniquement à un groupe spécifique de Gitans. C'est pourquoi les Allemands ont utilisé le double terme "Roma und Sinti" pour désigner un groupe plus important des tribus gitanes d'origine, mais pas toutes.

Lorsqu'il existe un risque de jugement négatif à l'égard des membres d'un groupe ethnique particulier, le politiquement correct refuse toute discussion sur l'ethnicité. Un exemple en est la couverture des crimes dans les programmes d'investigation de la télévision publique, dans lesquels le téléspectateur doit souvent déchiffrer littéralement l'origine ethnique de l'auteur sur la base de quelques références accessoires (peau brune, cheveux noirs, "mauvais Tchèque", etc.). Et ce, malgré le fait qu'une information directe sur cette affiliation faciliterait grandement la recherche. En bref, les règles du politiquement correct l'emportent sur l'objectif du message lui-même.

Les exigences linguistiques du politiquement correct visant à donner du pouvoir aux minorités discriminées sont souvent très absurdes. Aujourd'hui, par exemple, il est très dangereux de commander un café blanc à une serveuse noire aux États-Unis en utilisant le terme traditionnel "café blanc". Le terme a déjà été coulé et tabouisé en termes de politiquement correct. Il faut soit réfréner son envie de la boisson en question, soit faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des formes descriptives.

Une raison très courante des transformations politiquement correctes du langage est le discours de l'égalité des sexes, qui cherche délibérément à s'emparer du langage comme de l'arme la plus puissante de l'homme postmoderne. Peut-être que toutes les langues subissent aujourd'hui des changements qui correspondent au désir des femmes d'avoir une part de pouvoir. Il n'y aurait rien d'étrange à cela si ces changements n'étaient pas effectués sans tenir compte de la logique interne de ces langues et de leurs règles. En français, ce problème a été soulevé dans le débat sur les équivalents féminins d'expressions traditionnellement masculinisées : monsieur le ministre - madame la/le ministre.

En allemand, en revanche, la question du pluriel commun des noms existant à la fois sous forme masculine et féminine a été abordée. Par exemple, le terme "étudiants" (Studenten) était traditionnellement utilisé au pluriel pour les étudiants et les étudiantes. Plus tard, les idéologues du politiquement correct ont jugé que cela était discriminatoire à l'égard des femmes, et ce sens a été redéfini en tant qu'étudiants (Studenten) et étudiantes (Studentinnen). Ici, cependant, le problème est que les femmes ne sont pas prises en compte. Enfin, une toute nouvelle forme de pluriel "unisexe" a été créée pour la plupart des noms en ajoutant la terminaison féminine "Innen" avec une lettre initiale majuscule pour prouver son égalité avec les pluriels masculins. Ainsi, "Studenten" est devenu le mot absurde "StudentInnen", qui viole toutes les règles de la logique grammaticale allemande en incluant une majuscule au milieu du mot. Pour l'instant, la langue tchèque du politiquement correct en matière de genre se contente de l'usage courant des pluriels féminins et masculins, les femmes venant généralement en premier (étudiantes et étudiants, citoyennes et citoyens, etc.).

Cependant, le règlement linguistique s'étend également à des domaines où l'on ne s'y attend pas. L'exemple le plus évident de la prétention du politiquement correct à une validité universelle est son empiètement sur le domaine de la religion dans le domaine du langage. L'apparition d'éditions politiquement correctes de la Bible ou de livres de prière en est la preuve. Ainsi, en plus de Dieu le Père, "Dieu la Mère" apparaît également dans ces versions, et des changements similaires se produisent dans d'autres concepts fondamentaux du langage religieux. Même dans la sphère sacrée, le politiquement correct est l'arbitre suprême de la qualité du contenu et de la forme du message.

Régulation du comportement

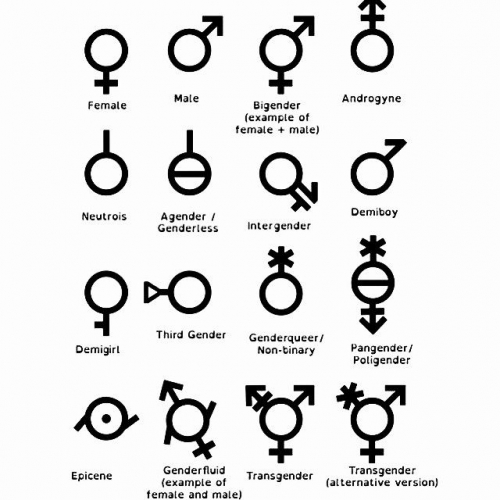

Au stade suivant, le politiquement correct passe de la régulation du langage à la régulation du comportement des individus, mais aussi de groupes entiers, de la société et de l'État dans son ensemble. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but du politiquement correct est la destruction de l'identité. L'une des façons d'atteindre cet objectif est de souligner la position non seulement égale mais souvent privilégiée de toute minorité dans un environnement culturel donné. Cette promotion prend de nombreuses formes, parmi lesquelles le principe de la discrimination positive, l'affirmative action, mérite une mention spéciale. Son essence repose sur le principe d'égaliser, mais aussi de favoriser et de privilégier tout ce qui est considéré comme étant en dehors de la norme ou de la normalité dans la tradition occidentale. La discrimination positive vise les minorités ethniques, les groupes religieux et les personnes non hétérosexuelles (n'oublions pas que, selon le langage du politiquement correct, il n'y a pas deux, mais cinq genres).

Aux extrêmes, la discrimination positive peut prendre des formes très curieuses : par exemple, certaines universités américaines favorisent les membres de minorités ethniques (mais seulement certaines, comme les Afro-Américains ou les Amérindiens), mais avec la preuve d'une ascendance biologique-raciale jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, un demandeur d'aide sociale ou de traitement spécial doit documenter l'ascendance biologique de ses grands-parents et autres ancêtres, y compris le pourcentage de "sang minoritaire". La méthodologie de l'affirmative action est donc très proche des pratiques raciales du régime nazi, dont les fameux "Ahnenpässe" - mais à la différence que l'objectif est de favoriser les minorités ethniques.

Dans tous ces cas, il s'agit d'une démarche rationnelle de la part des minorités. Dans son livre The Holocaust Industry, l'auteur juif américain Norman Finkelstein utilise l'exemple de l'utilisation de l'Holocauste à des fins qui n'ont rien à voir avec la commémoration et l'héritage de cette horrible tragédie du 20ème siècle pour critiquer l'approche utilitaire de nombre de ses collègues qui ont fait de l'Holocauste un concept industrialisé. Ce qui mérite d'être analysé, c'est donc plutôt le comportement de la majorité, qui est non seulement capable de s'accommoder des efforts rationnels des minorités, mais qui anticipe elle-même ces efforts. Après tout, la simple mention de l'existence d'une culture majoritaire est politiquement incorrecte, comme l'a montré, par exemple, la discussion sur le terme "Leitkultur" qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années à propos de l'intégration des étrangers dans l'environnement allemand. En réponse aux tentatives des politiciens conservateurs de créer une législation qui rendrait obligatoire l'initiation des immigrants aux principes culturels de l'espace d'Europe centrale, la gauche a répondu par le jugement surprenant qu'il n'y a aucune culture qui a une position privilégiée dans l'environnement allemand, et qu'il ne peut y en avoir.

Cela nous amène à la deuxième dimension de la réglementation politiquement correcte des comportements, qui ne vise pas à privilégier les minorités et les cultures minoritaires, mais à détruire la culture majoritaire. Bien sûr, toujours avec la conscience de la liquidation de l'identité comme ultima ratio. Cette lutte contre l'identité occidentale prend plusieurs formes. L'une d'entre elles est la tentative de supprimer ou de remettre en question les éléments distinctifs de la culture occidentale. Comme l'a écrit le théologien Henry van Til, "la culture est la religion incarnée". L'assaut du politiquement correct se concentre donc en premier lieu contre le christianisme. On peut trouver des exemples partout dans le monde de la civilisation occidentale. La première association qui vient à l'esprit est la destruction des symboles religieux : le retrait des croix dans les écoles bavaroises sur l'insistance des parents d'un seul élève d'une autre religion qui se sentait offensé par la présence de la croix dans les salles de classe, le retrait de la crèche dans les écoles du nord de l'Italie, ou encore le retrait des croix et des tablettes des dix commandements des palais de justice américains et d'autres espaces publics.

Cependant, si les efforts de neutralité religieuse dans la sphère publique sont plus anciens (en France, la laïcité est l'un des principes constitutionnels fondamentaux depuis le début du 20ème siècle), dans la sphère privée, cette ingérence a déjà lieu exclusivement sous la bannière du politiquement correct. Les Boy Scouts of America, par exemple, ont échappé de justesse à une modification de leur constitution, ordonnée par un tribunal, interdisant le recrutement d'homosexuels actifs comme chefs scouts. Ils ont payé leur victoire à la Cour suprême par le mépris d'un certain nombre d'organisations et d'institutions publiques activées par l'American Civil Liberties Union (ACLU) - la structure personnifiée du politiquement correct aux États-Unis. Par ailleurs, même les scouts n'ont pas résisté à la pression du politiquement correct, qui les a contraints à modifier la formulation du serment des nouveaux membres et à autoriser une version athée du serment scout.

Toutefois, l'influence du christianisme est également limitée par des moyens beaucoup plus radicaux : par exemple, la possibilité de désacraliser librement les symboles chrétiens dans l'art ou la littérature, ou l'attitude a priori négative de la plupart des médias, en particulier les médias publics, à l'égard des dénominations chrétiennes. Cependant, quiconque voudrait désacraliser de la même manière toute religion autre que celle qui constitue l'identité occidentale se heurterait au mal. Nous trouvons donc un paradoxe intéressant : le politiquement correct, qui lui-même nie officiellement l'existence de sources spécifiques de l'identité occidentale (par exemple, ses racines chrétiennes), dans ses activités visant à éliminer ces sources, confirme effectivement ce rôle, tout en prouvant qu'il en est en fait très conscient.

Outre la religion, le politiquement correct s'attaque également à d'autres symboles de la culture occidentale. Cela est évident, par exemple, dans les efforts acharnés pour remettre en question puis démanteler la famille en tant que principale forme de vie légitimée dans la société occidentale. La promotion de formes de vie alternatives (favorisant les minorités) et, à l'inverse, la discrimination de la famille traditionnelle et du mariage en tant qu'élément institutionnel central (désavantageant la majorité) dans les actions de nombreux États en sont la preuve.

Régulation de la pensée

Si la régulation du langage et la régulation des comportements sont des symptômes très évidents, et faciles à décrire, de la présence du discours du politiquement correct, son caractère totalitaire ne devient apparent que dans la troisième étape de sa progression : la régulation de la pensée. Pourtant, c'est précisément l'atteinte d'un état d'autorégulation totale de la pensée, la définition de nouveaux critères moraux et la prise de conscience de ce qui est ou n'est pas acceptable et approprié qui constituent le but ultime du politiquement correct. À cet égard, le politiquement correct a eu plus de succès que les régimes totalitaires classiques, qui se concentraient le plus souvent uniquement sur la réglementation du langage et du comportement.

Le stade de l'autorégulation ne nécessite plus d'intervention extérieure et le politiquement correct n'a plus besoin de soutien institutionnel extérieur (par exemple dans les médias publics, les partis politiques et les ONG). L'étendue du niveau d'autorégulation atteint est révélée par des enquêtes d'opinion publique comportant des questions choisies de manière appropriée. Lorsque l'opinion publique a été sondée en Allemagne après la récente affaire dite Hohmann (1), la majorité des personnes interrogées (80 %) ont exprimé leur profond désaccord avec les opinions de cet homme politique conservateur. Peu après, l'opinion publique a été sondée sur les opinions de Hohmann sans le nommer explicitement, et un groupe tout aussi important (80 %) les a approuvées. Cette enquête a donc démontré que la population avait déjà accepté les attitudes politiquement correctes médiatisées envers le porteur spécifique du message (Hohmann), mais pas envers le message lui-même, qui n'était pas encore dans la sphère du tabou autorégulateur.

Dans la régulation de la pensée, les médias jouent un rôle central, et presque entièrement les médias publics, qui sont coordonnés par la sphère politique et en même temps ne sont pas liés par la loi de l'offre et de la demande. Au lieu de fournir un divertissement, leur objectif est d'éduquer et de former le public, bien sûr dans l'esprit des élites intellectuelles qui les influencent. Les médias de service public sont également les propagateurs de mythes et de stéréotypes modernes qui, contrairement aux stéréotypes culturels classiques, revendiquent une vérité universelle et incontestable.

Un exemple de ce "stéréotype à l'envers" est la thèse de la discrimination salariale présumée à l'encontre des femmes, qui atteint en République tchèque le niveau d'un écart salarial de vingt-cinq pour cent. En réalité, cette différence au sein d'une même profession (et c'est seulement là qu'elle peut être constatée) ne dépasse pas 4 %, selon les statistiques officielles du ministère du travail et des affaires sociales. La différence d'un quart de point souvent citée n'est due qu'à la répartition différente de la main-d'œuvre féminine et masculine dans les différentes professions (féminisation de certains secteurs, comme l'éducation, et masculinisation d'autres, comme la métallurgie et l'extraction de minéraux et de charbon). Néanmoins, l'allégation susmentionnée de discrimination salariale monstrueuse à l'encontre des femmes se retrouve dans les documents officiels et les présentations médiatiques et fonctionne selon les principes d'un stéréotype bien ancré. Cependant, il n'est pas permis de le nier - c'est politiquement incorrect, avec tout ce que cela comporte comme classification.

Un exemple similaire est celui des stéréotypes de la soi-disant correction historique - un symptôme classique de la correction politique en Allemagne. Ses règles rendent impossible la recherche historique sur certaines questions du passé. Certaines vérités sont considérées comme immuables et les recherches à leur sujet ne sont pas autorisées (par exemple, le sujet de certains crimes commis par l'Armée rouge sur le front de l'Est pendant la conquête de l'Allemagne nazie a longtemps été tabou et sa recherche même était "historiquement incorrecte").

Lorsqu'une exposition sur les crimes de la Wehrmacht a été organisée en Allemagne il y a quelques années, son intention et le matériel présenté étaient incontestables en Allemagne, même si de nombreux experts étaient conscients des difficultés fondamentales du concept. En raison de l'objectif de l'exposition - montrer la criminalité de l'armée allemande (encore considérée dans les années 1950 et 1960 comme une organisation non criminelle à la suite des conclusions du tribunal de Nuremberg) -, rien ne pouvait être contesté qui puisse nuire à sa réalisation. Seul l'historien polonais Bogdan Musial a perturbé le concept de l'exposition en soulignant le fait (connu de nombreux experts, mais pas officiellement déclaré) que, dans de nombreux cas, les images représentant des crimes brutaux ne mettaient pas en scène des soldats allemands, mais des membres de l'Armée rouge et du NKVD. Il est intéressant de noter qu'aucun des centaines de milliers de visiteurs allemands, souvent d'anciens soldats, n'a fait remarquer la différence évidente entre les uniformes sur les photos (ces uniformes n'étaient clairement pas allemands). L'institutionnalisation de la prétention à la vérité dans le régime du politiquement correct rend impossible la négation d'un mensonge flagrant si une telle négation compromet les objectifs du politiquement correct.

Conclusion : Le politiquement correct comme élément du totalitarisme pluraliste

À ce stade, nous pouvons revenir à la question initiale : est-il possible de voir dans le politiquement correct un élément de tendances totalitaires au sein de l'État démocratique libéral moderne ?

Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour les théoriciens classiques du totalitarisme, Arendt, Friedrich et Brzezinski, l'ordre démocratique est absolument opposé au totalitarisme. Bien entendu, la définition structurelle-fonctionnelle du totalitarisme ne nous permet pas de considérer le régime du politiquement correct comme totalitaire, puisqu'il ne remplit que deux des six éléments nécessaires au totalitarisme : l'élément idéologique et le monopole de l'information.

Une perspective quelque peu différente est toutefois fournie par la conception du totalitarisme telle qu'elle a été exposée par les représentants de l'école de sociologie de Leipzig, qui voyaient dans le totalitarisme un produit logique de la société industrielle moderne. Selon Arnold Gehlen et Hans Freyer, l'ordre social industriel contient des éléments totalitaires immanents. Hans Freyer parle dans ce contexte de systèmes dits "secondaires". Alors que l'ordre social traditionnel des temps pré-modernes est construit "auf gewachsenem Grunde" (métaphore de la continuité avec la nature : "sur une base de développement organique"), la société moderne est basée sur des "systèmes secondaires". Freyer les considère comme des "types idéaux" qui permettent d'isoler et d'analyser certains des éléments individuels de l'ordre social moderne : avant tout, les systèmes de production, de consommation et d'administration.

La production est fondée sur la tentative d'organiser et de distribuer le travail, de rationaliser tous les facteurs de production et de transformer le travailleur en une machine à travailler. La consommation est basée sur le principe de tout offrir à tout le monde, selon le slogan: "le niveau de vie est le dieu de l'époque et la production est son prophète". Enfin, le système d'administration apporte un nouveau type d'autorité - l'administration bureaucratique remplaçant les autorités naturelles de l'ère pré-moderne. Les systèmes secondaires créent un nouveau type d'homme, sans valeurs traditionnelles et sans base naturelle. Le totalitarisme trouve un terrain fertile à ce stade, selon Freyer, car il fournit des réponses faciles aux complexités de l'ordre social actuel et trouve un coupable spécifique pour les maux de notre temps : le juif, le capitaliste, le koulak. Le système administratif moderne accroît la menace du totalitarisme et facilite l'application de mécanismes totalitaires dans toutes les sphères de la vie humaine.

Freyer voit deux formes résultantes de l'État moderne : l'État totalitaire classique à l'Est, l'État providence à l'Ouest. Mais si Freyer considère que l'État-providence occidental est bénéfique dans le cadre des possibilités offertes par la modernité, Gehlen et Schelsky s'appuient sur ce concept en considérant que l'État-providence est également secrètement totalitaire. En effet, à la différence de l'État antérieur, l'État providence a pour objectif de fournir à l'homme la couverture de tous ses besoins sociaux et culturels, mais en même temps de contrôler ces besoins et les domaines correspondants. Cette idée est notamment développée par Roland Huntford, qui, sur la base d'une analyse du modèle suédois, conclut que le système de protection sociale constitue la base d'un nouveau totalitarisme conduisant à la croissance de la planification, de la bureaucratie et du conformisme des médias de masse.

Si le politiquement correct est analysé dans le contexte de cette théorie sociologique du totalitarisme de Leipzig, son essence apparaît sous un jour nouveau. Le politiquement correct est ici un produit spécifiquement occidental, issu des valeurs libérales classiques, mais qui les détruit en même temps. Le libéralisme classique, appliqué à la sphère des valeurs, a conduit à la relativisation de valeurs jusqu'alors considérées comme indiscutables et universelles. Le politiquement correct consiste dans le fait que cette relativisation revendique un caractère universel et s'absolutise (selon les termes du pape Benoît XVI, quand il été encore appelé cardinal Ratzinger).

C'est, après tout, le paradoxe bien connu de la philosophie post-structuraliste, qui élève sa thèse de la non-existence de la vérité au rang de révélation incontestable. Ce faisant, il se détourne du libéralisme classique et détruit même les libertés traditionnelles dont il dépend (liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de religion). Dans le même temps, cependant, nous observons une ligne de développement cohérente depuis les Lumières et le libéralisme classique jusqu'au totalitarisme relativiste. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se souviennent du célèbre dilemme de Böckenförde, selon lequel l'État laïque moderne est construit sur des principes qu'il ne peut garantir lui-même. En effet, ce dilemme peut être appliqué sans faille à la société moderne post-Lumières elle-même.

L'hypothèse selon laquelle le totalitarisme relativiste est peut-être plus modéré que le totalitarisme classique du passé est, bien sûr, erronée. Les principes des deux systèmes sont identiques. Le politiquement correct remet en question toutes les vérités, sauf celle qui prétend qu'il n'y a pas de vérité. Cette vérité, cependant, est universellement valable et sa négation est inacceptable. C'est également la base de l'application concrète des règles du politiquement correct à la vie de l'individu et de la société. Toutes les sources traditionnelles de la vérité et ses supports institutionnels doivent être détruits.

C'est la justification du fait que j'ai affirmé au début de cette étude sur la base d'une analyse empirique : le principal ennemi du politiquement correct est l'identité, en tant qu'élément institutionnalisant de la vérité. Sans identité, il n'y a pas de vérité. Et comme le politiquement correct est un phénomène occidental, l'ennemi est avant tout l'identité de l'Occident, c'est-à-dire la culture occidentale elle-même. Cet ennemi est certes désincarné, mais dans sa fonction de coupable systémique et d'ennemi universel, il remplit pour le politiquement correct la même fonction que le juif pour le nazisme ou le capitaliste pour le communisme. Par conséquent, il remplit pleinement les conditions de la conception du totalitarisme de Freyer.

La seule différence réside dans le fait que le politiquement correct est un élément qui découle de la tradition du système libéral-démocratique post-Lumières. Devenu la seule forme de gouvernement universellement légitime dans le monde après la fin de la guerre froide, et ayant ainsi perdu la raison de définir ses origines civilisationnelles contre un Orient dominé par le totalitarisme, ce système s'est en même temps livré au règne du politiquement correct, qui détruit les fondements sur lesquels repose le système libéral-démocratique, bien plus efficacement que n'importe quelle force armée extérieure.

Notes :

(1) L'acteur de cette affaire, un membre du Bundestag pour la région de Fulda, en Allemagne, a contesté il y a plusieurs années la thèse selon laquelle le peuple allemand est collectivement responsable de l'Holocauste et que cette culpabilité fait partie de l'identité allemande. Hohmann a étayé son affirmation en disant que défendre un tel point de vue revient à essayer de rendre les Juifs responsables de la révolution russe simplement parce que la plupart de ses dirigeants étaient juifs. Selon Hohmann, les deux approches sont tout aussi absurdes l'une que l'autre. Sur la base de ces déclarations, Hohmann a été exclu de la CDU et du Bundestag.

Conférence de Vojtěch Belling, PhD, au séminaire de l'Institut civique "Le monde 4 ans après le 11 septembre", 14 octobre 2005. Adapté du magazine Distance n° 3/2005.

11:39 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sociologie, philosophie, philosophie politique, politiquement correct |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 novembre 2021

Le privilège blanc – entretien avec Georges Guiscard

19:52 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges guiscard, actualité, privilège blanc, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tatarstan : la dernière démarche séparatiste

Tatarstan : la dernière démarche séparatiste

Alexandre Douguine

Ex: https://www.geopolitica.ru/article/tatarstan-posledniy-demarsh-separatizma

Six députés de la Douma du Tatarstan représentant le parti Russie Unie ont voté contre la loi sur le système unifié de l'autorité publique. L'élément principal de cette loi est qu'elle interdit aux chefs des entités régionales d'être appelés "présidents" et accorde au président russe le droit de les démettre de leurs fonctions. Le Tatarstan est actuellement la seule entité constitutive de la Fédération de Russie où le chef de l'État est encore appelé "le président".

Les députés nationalistes ont été soutenus par un certain nombre de médias du Tatarstan, menaçant de ne pas utiliser le nom officiel du chef de la République et de continuer à l'appeler "Président du Tatarstan".

Je suppose que c'est le dernier vestige de séparatisme dans l'histoire récente de la Russie. C'était une toute autre affaire, beaucoup plus alarmante et risquée pour le destin de la Russie.

Permettez-moi de vous rappeler qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, le processus de désintégration de la Fédération de Russie a été lancé. Presque avec le consentement du centre fédéral, certains sujets ont commencé à réfléchir à leur souveraineté complète. Cela a d'abord touché la Tchétchénie, où une véritable guerre a éclaté, mais en même temps, la Yakoutie, le Tatarstan et la Bachkirie étaient sur la même voie. Il s'agissait de sujets qui revendiquaient non seulement le statut de républiques nationales mais aussi, en fait, d'États nationaux indépendants. D'où l'attention portée aux langues nationales, au statut du président et aux autres attributs de la souveraineté. La Yakoutie a même annoncé la création de sa propre armée et la délivrance de visas aux autres citoyens russes pour qu'ils puissent visiter la République.

En fait, le processus n'a été ralenti que par la guerre en Tchétchénie, lorsque Moscou, malgré les sympathies précoces du président Boris Eltsine pour le séparatisme au sein de la Fédération de Russie (la célèbre phrase d'agitation adressée aux sujets de la Fédération - "prenez autant de souveraineté que vous voulez"), s'est encore prononcé assez durement (bien que de manière incohérente) contre la tentative de sécession de la République tchétchène. Le Tatarstan, la Bachkirie et, dans une certaine mesure, la Yakoutie ont observé de près la manière dont l'intégrité territoriale de la Russie était préservée afin de choisir le moment et d'annoncer leur sécession de la Fédération de Russie. Mais voyant l'attitude dure de Moscou, ils ont préféré attendre et ne pas aggraver la situation.

Telle était la situation dans les années 1990.

Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, était vraiment occupé à démanteler ces sentiments séparatistes dans les régions. La deuxième campagne tchétchène s'est soldée par une victoire, qui a mis fin au problème du séparatisme en Tchétchénie et a fait des citoyens de la République tchétchène les patriotes les plus fidèles à Moscou. Elle a conduit à une modification de la loi concernant les républiques nationales, conformément à la reconnaissance de l'indivisibilité et de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. En fait, les districts fédéraux ont été introduits à cette fin, le Conseil de la Fédération a été affaibli et le Conseil d'État a été créé. Poutine a constamment - étape par étape - éradiqué tout soupçon de souveraineté des entités constitutives de la Fédération.

Dans les années 2000, Poutine a poursuivi ces réformes et a proposé de supprimer toute allusion à la souveraineté afin d'éradiquer tout séparatisme résiduel, qui avait survécu au moins nominalement dans l'esprit de l'intelligentsia et des élites de certaines régions nationales, dont le Tatarstan. Dans le même ordre d'idées, l'idée de changer le statut du "président" d'une république ou d'une entité constitutive de la Fédération de Russie en celui de "leader". De cette manière, un autre nom symbolique a été aboli, qui aurait permis aux républiques nationales d'être considérées comme des États indépendants, ne serait-ce que dans un avenir lointain.

Mais au Tatarstan, il y avait un front nationaliste très fort et même un sentiment islamique extrémiste. Sous le premier président de la république, Mintimer Shaimiev, il y avait le théoricien Rafael Khakimov (photo), que j'ai rencontré dans les années 1990 et au début des années 2000. Lui et beaucoup d'autres comme lui au Tatarstan étaient de fervents partisans de l'indépendance des Tatars. À l'époque, dans les années 90, le nationalisme tatar - ou plutôt tatarstanais - était en plein essor.

Mais au Tatarstan, il y avait un front nationaliste très fort et même un sentiment islamique extrémiste. Sous le premier président de la république, Mintimer Shaimiev, il y avait le théoricien Rafael Khakimov (photo), que j'ai rencontré dans les années 1990 et au début des années 2000. Lui et beaucoup d'autres comme lui au Tatarstan étaient de fervents partisans de l'indépendance des Tatars. À l'époque, dans les années 90, le nationalisme tatar - ou plutôt tatarstanais - était en plein essor.

Et au cours de ces 30 années, des élites politiques et économiques se sont formées dans la république. Aujourd'hui, tout le monde comprend à quel point Moscou, Poutine et les sentiments centripètes sont forts, mais les Tatars ne sont toujours pas prêts moralement à l'abolition du statut présidentiel.

C'est pathologique, à mon avis, parce que :

1) la moitié de la population du Tatarstan est russe,

2) plus de la moitié des Tatars vivent parfaitement bien dans d'autres régions de la Fédération de Russie et se sentent comme des citoyens à part entière.

Il n'y a aucune pression sur l'identité tatare nulle part, pas la moindre. Les Russes les considèrent comme des frères dans la création d'un État eurasien commun. Il existe peut-être un dialogue assez tendu entre les Tatars et les Bachkirs en Bachkirie, mais il s'agit d'une polémique interne entre les ressortissants de ces ethnies turques.

Les Tatars en général sont définitivement loyaux envers la Russie et les Russes, et vice versa.

Je crois que cette ligne d'abolition des oripeaux de la souveraineté doit certainement être poursuivie jusqu'au bout. Autrement dit, les députés et les journalistes tatars doivent être convaincus qu'ils sont guidés par une douleur fantôme et que l'ère de Shaimiev, de Khakimov et du nationalisme tatar est révolue et ne reviendra jamais. Et que s'ils veulent respecter les règles et être tournés vers le futur, ils doivent abandonner complètement leur entêtement pour toujours - même dans leurs rêves. La presse, qui continuera à désigner le chef du Tatarstan par le terme "président", devrait être reconnue comme un agent étranger.

Maintenant, il me semble que c'est la bonne situation pour que Moscou agisse un peu plus durement. Cela ne veut pas dire plus de manière plus grossière ou plus agressive. Nous devons tenir votre position calmement, avec dignité. Les Tatars russes (y compris les natifs du Tatarstan), quelle que soit la région où ils vivent, sont de bons citoyens, loyaux et patriotes. On ne cherche jamais le bon côté des choses et, dans un sens, je prendrais probablement des mesures disciplinaires contre certains des membres les plus agressifs du Parlement. Bien sûr, ils n'ont aucune chance d'arriver à leurs fins, mais tout de même, la démarche ressemble à de l'atavisme et à un front complètement inutile et superflu.

L'époque où il y avait de forts sentiments nationalistes, russophobes et séparatistes au Tatarstan (avec des éléments de l'islam extrémiste salafiste) est révolue depuis longtemps. Complètement, irrévocablement. Tout débordement de tels sentiments me semble inapproprié. Moscou devrait agir de manière très cohérente ici.

Le Tatarstan est une partie fière et merveilleuse de la Russie. Même s'il existe des vestiges de cercles nationalistes parmi les députés et les journalistes, cela ne signifie pas qu'il s'agit de toute la république. Nous parlons d'un segment très étroit qu'il est temps, à mon avis, d'encadrer.

12:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, tatarstan, russie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Vaste mouchardage d’Est en Ouest

Vaste mouchardage d’Est en Ouest

par Georges FELTIN-TRACOL

Les journaux radio-télévisés ont confirmé l’information : le coupon papier de la RATP nécessaire pour prendre le bus, le métro ou le tram ne se vend déjà plus à l’unité dans de nombreuses stations. À terme, il doit disparaître définitivement et se faire remplacer par des équivalents dématérialisés. Le plus courant consiste dès à présent à régler depuis un téléphone portatif intelligent à l’instar du QR-code de l’Ausweis sanitaire.

Sous prétexte de combattre à la fois la fraude, le réchauffement climatique, les coûts d’impression et peut-être la nuit, cette mesure restreint encore plus la liberté de circulation déjà bien malmenée par le covidisme politique. Autorité de tutelle sur la RATP et les Transiliens de la SNCF, Île-de-France Mobilités qui dépend du conseil régional présidé par Valérie Pécresse alias Madame « deux tiers Merkel un tiers Thatcher », soit la quintessence de la droite libérale autoritaire atlantiste & globalitaire, ignore volontiers les usagers âgés qui ne disposent pas de smartphone ou qui ne sont que des voyageurs occasionnels.

La numérisation des titres de transport à l’heure de la hausse des prix du carburant automobile contribue au flicage généralisé de la population. Associé à la télé-surveillance qui scrute la voie publique, aux signaux émis au passage de chaque antenne-relais de la téléphonie mobile et aux billets de train sur longue distance nominatifs, le ticket virtuel va faciliter la reconstitution des déplacements de Monsieur Bidule, leurs durées, leurs fréquences, leurs arrêts, voire d’éventuelles rencontres.

Cette tendance inquiétante n’appartient pas au seul Hexagone. Londres infesté de milliers de caméras transforme le quotidien de ses habitants en une indécente émission de télé-réalité permanente. Quitte à indisposer les poutinolâtres les plus obtus, Moscou rivalise dans ce domaine avec la capitale britannique. Pire, depuis quelques semaines, le métro moscovite accepte une nouvelle manière d’emprunter ce moyen de transport. Finis le ticket-papier, la carte magnétique et le téléphone ! Bonjour la reconnaissance faciale ! L’utilisateur russe télécharge l’application, se prend en photographie et l’envoie à l’unité centrale. Quelques minutes plus tard, il se présente devant un portique spécial qui filme son visage, lui ouvre ensuite la porte et débite à l’instant sur son compte bancaire le montant prévu. Le suivi en direct de millions de personnes tous les jours alimente des bases de données gigantesques et aide les algorithmes de l’intelligence artificielle à cribler statistiquement les cas problématiques.

Le groupe Auchan vient de commencer en banlieue parisienne une expérience inouïe au sein d’une école d’ingénieurs. Il a en effet inauguré un magasin d’alimentation ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en libre-service sans aucune caisse enregistreuse. On entre dans le magasin. La reconnaissance faciale enregistre et comptabilise tout ce qu’on prend. On sort sans payer. Le total des achats est débité automatiquement du compte. Vantées comme des gages de rapidité, ces initiatives participent à la raréfaction volontaire des espèces monétaires. Pièces de monnaie et billets de banque circulent moins. La pandémie a favorisé le paiement sans contact et les achats en ligne. Les établissements bancaires ferment de nombreux distributeurs, officiellement pour des motifs de rentabilité, surtout dans les zones rurales et péri-urbaines. Jacques Attali préconise, pour sa part, la fin de l’argent liquide dans les cinq prochaines années. Pourquoi cet empressement suspect ? Ne faudrait-il pas que les candidats à l’élection présidentielle proposent d’inscrire dans la Constitution le droit inaliénable de payer en espèces ? Sinon il faut s’attendre à voir bientôt le banquier exiger qu’on lui justifie ses dons militants avec la menace réelle de fermer le compte bancaire sans donner la moindre justification…

Le groupe Auchan vient de commencer en banlieue parisienne une expérience inouïe au sein d’une école d’ingénieurs. Il a en effet inauguré un magasin d’alimentation ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en libre-service sans aucune caisse enregistreuse. On entre dans le magasin. La reconnaissance faciale enregistre et comptabilise tout ce qu’on prend. On sort sans payer. Le total des achats est débité automatiquement du compte. Vantées comme des gages de rapidité, ces initiatives participent à la raréfaction volontaire des espèces monétaires. Pièces de monnaie et billets de banque circulent moins. La pandémie a favorisé le paiement sans contact et les achats en ligne. Les établissements bancaires ferment de nombreux distributeurs, officiellement pour des motifs de rentabilité, surtout dans les zones rurales et péri-urbaines. Jacques Attali préconise, pour sa part, la fin de l’argent liquide dans les cinq prochaines années. Pourquoi cet empressement suspect ? Ne faudrait-il pas que les candidats à l’élection présidentielle proposent d’inscrire dans la Constitution le droit inaliénable de payer en espèces ? Sinon il faut s’attendre à voir bientôt le banquier exiger qu’on lui justifie ses dons militants avec la menace réelle de fermer le compte bancaire sans donner la moindre justification…

Cependant, la fin des espèces ne sera pas complète en raison du trafic de drogue. Les toxicomanes préféreront toujours acheter leur dose en cash. Maints réseaux criminels financent sections locales de certains partis politiques, édiles et fonctionnaires municipaux. Il serait difficile aux clients d’utiliser des cryptomonnaies, fort volatiles du point de vue de la valeur, dont la conversion en monnaie légale nécessiterait d’expliquer la provenance des sommes. Le Système ne veut surtout pas scier la branche sur laquelle il est assis...

Oui, le constat avancé n’est guère optimiste. Le summum du contrôle cybernétique concerne la Chine. L’usage privilégié du code social permet l’impensable : domestiquer un milliard et demi d’habitants. Autrefois, on fuyait la campagne et son village pour trouver un doux et plaisant anonymat en ville. Aujourd’hui, c’est dans les métropoles que le Système surveille nos moindres faits et gestes en attendant d’écouter nos conversations. Des municipalités françaises ont tenté l’installation de « capteurs sonores » dans des quartiers dits « sensibles ». Il s’agit d’enregistrer tous les bruits jugés « anormaux » (carambolages automobiles, cris pendant une agression, klaxons lors d’un embouteillage). Ces capteurs peuvent aussi analyser les slogans qui fusent au cours d’une manifestation ainsi que des discussions tenues sur le trottoir entre particuliers. La justice administrative a néanmoins considéré ce procédé trop intrusif par rapport à la vie privée. Remarquons que les enceintes connectées à son domicile effectuent le même travail de compilation des données.

En Corée du Sud, dans les villes nouvelles à haute technicité, on entre dans son appartement, on conduit sa voiture, on paie ses commissions avec une seule et même carte qui transmet en permanence à l’ordinateur central des centaines d’actions amassées et répertoriées. L’ordinateur sait par exemple que le résident de l’appartement MZ du 10e étage est rentré à 20 h 15, qu’il a pris une douche de sept minutes trente-sept secondes, qu’il a regardé un épisode sur Netflix, qu’il a utilisé son micro-onde pour chauffer un produit surgelé acheté la vieille et qu’il s’est couché à 23 h 04.

À l’ère de l’hyper-(inter)connexion globale, la vidéo, le numérique et l’intelligence artificielle deviennent des mouchards zélés. En 1951, Ernst Jünger publiait son traité du rebelle intitulé Le recours aux forêts. Un tel recours intérieur est-il encore possible ?

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 9, mise en ligne sur Radio Méridien Zéro, le 9 novembre 2021.

11:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, surveillance, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD 14 novembre 2021

La revue de presse de CD

14 novembre 2021

CHINE

La Chine continue de bénéficier de l'aide française au développement : un député LR proteste

Un bel exemple d’absurdité technocratique qui fait rire jaune ! Le député Les Républicains Marc Le Fur a exprimé son étonnement devant le fait que la Chine bénéficie encore de l’aide française au développement, alors qu'elle est en passe de devenir la première puissance économique mondiale.

rt.com

https://francais.rt.com/international/92552-chine-continu...

ÉTATS-UNIS

Julian Assange : Portrait d’un combattant de la liberté d’information

Avant Edward Snowden, avant Bradley Manning, il y avait Julian Assange. Ancien informaticien et hacker, fondateur de la plateforme WikiLeaks, Julian Assange s’est attiré les foudres du gouvernement américain lorsqu’il a mis en lumière les dessous de la guerre d’Irak. En 2010, il fait fuiter près de 400 000 documents classifiés de l’armée américaine, portant sur le conflit qui a débuté en mars 2003. Tortures, crimes de guerre, massacres sont révélés au grand public. Ces documents permettent aussi de chiffrer à 109 032 le nombre de morts irakiens causés par le conflit de 2004 à 2009, dont 60 % de civils, alors même que les États-Unis vendaient aux médias « les frappes chirurgicales » et affirmaient ne pas disposer d’un tel bilan chiffré. L’épée de Damoclès de la demande d’extradition américaine pèse sur l’activiste, à la santé désormais précaire, alors qu’il est incarcéré dans une prison de haute sécurité britannique depuis 2019, au grand dam de ses nombreux soutiens à travers le monde.

OJIM

https://www.ojim.fr/portraits/julian-assange-master-hacke...

GAFAM

Quand une lanceuse d’alerte se transforme en censeur, le cas Frances Haugen

Frances Haugen ? Une ancienne employée de Facebook – devenu “Meta” – qui se retourne contre son employeur ; non pas parce que celui-ci détricote savamment la liberté d’expression, mais parce qu’il ne censure pas assez bien.

OJIM

https://www.ojim.fr/lanceuse-dalerte-frances-haugen-faceb...

GÉOPOLITIQUE

L’empire de la haute finance avale les institutions supranationales et s’installe. Au nom du climat

Quand les PDG de BlackRock, de la Citi, de la Bank of America, de Banco Santander, de HSBC, du London Stock Exchange Group, Singapore Exchange, et du Fonds David Rockefeller se réunissent en 2021, ils s’entendent sur la nouvelle structure de Planète Finance post-Covid. Et idéalement, ils fusionnent avec les institutions supra gouvernementales qu’ils ont manipulées à l’envi depuis les Accords de Bretton Woods.

Le blog de Liliane Held Khawam

https://lilianeheldkhawam.com/2021/11/06/lempire-de-la-ha...

Grande-Bretagne

Liberté d’expression sur internet : le Royaume-Uni veut y mettre fin

Un projet de loi au Royaume-Uni prévoit de la prison pour certains propos. Une menace sérieuse pour la liberté d’expression sur internet.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/11/08/411036-liberte-de...

RÉFLEXION

Comment les cercles économiques et financiers se laissent convaincre avec complaisance

Il est de plus en plus généralement allégué que notre civilisation court à sa perte après avoir molesté la Nature par négligence de l’environnement, du climat, des espèces animales et végétales, de la santé publique, et de la justice envers tous les opprimés. Que ce diagnostic soit majestueusement faux, donc mensonger, n’y change rien. La nouvelle doxa politique décrète l’urgence et, quoi qu’il en coûte, s’achemine vers un état d’exception permanent sans que, bien sûr, aucune volonté démocratique ne soit consultée puisque c’est prétendu « scientifique ».

Le blog de Michel de Rougemont

https://blog.mr-int.ch/?page_id=8023

Nous nous dirigeons vers la tyrannie mais ce n'est pas le fascisme, c'est l'hyperdémocratie

Et ainsi de suite. Des années de rhétorique démocratique ont déshabitué les esprits, surtout les plus jeunes et les plus influents, à l'esprit critique, au raisonnement dans son ensemble, à la lecture de la profondeur historique des faits, à toute conjecture qui ne soit pas purement subjective. Cela a créé une tache informe qui engloutit la démocratie elle-même. Mais ce qui nous sera recraché ne sera pas du tout le fascisme, qui n'a rien à voir avec lui et reste le "tout autre" par rapport à ce monde. Au contraire, nous aboutirons à une forme d'hyperdémocratie féroce, technocratique, policière, mais toujours considérée comme bonne, très, très bonne.

Euro-synergies

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/05/n...

Complots, Fake news : défendre la pensée critique face au conformisme

La pensée critique est plus importante que jamais à une époque où le pouvoir établi accuse de théorie du complot les voix qui sont contraires à leurs intérêts.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/11/10/411057-complots-f...

SANTÉ

OMS, ONU : la peur, fondement de l’intervention publique

Qu’il s’agisse des restrictions des libertés ou de l’accroissement de dépenses publiques à l’intérêt rarement prouvé, du niveau local, national ou mondial, la peur constitue toujours un moteur puissant d’accroissement de la sphère publique au détriment du bon sens et de nos libertés. L’ONU et l’OMS l’ont une nouvelle fois démontré. Explications.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/11/09/411172-oms-onu-la...

Theresa Long, médecin de l’armée américaine, alerte sur la vaccination contre le Covid-19

"Je pense que le vaccin contre le COVID est une plus grande menace pour la santé des soldats que le virus lui-même", déclare le lieutenant-colonel Theresa Long, médecin de l'armée américaine.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-monde/lt-colonel-ther...

Fausse pandémie ! L’arnaque Covid est pire que ce que l’on a pu imaginer !

Covid = 2 % des hospitalisations en 2020. Étonnant, non ? Nous avons aujourd’hui, grâce à un rapport de la AITH, la preuve écrite de tous les mensonges que nos autorités, et leurs collaborateurs des médias de masse ainsi que les scientifiques financiarisés, nous ont servis depuis plus de 18 mois.

Le blog de Liliane Held Khawan

https://lilianeheldkhawam.com/2021/11/11/fausse-pandemie-...

TERRORISME

Attentats du 13 novembre : Bachar al-Assad dénonce le soutien de la France au terrorisme

Deux interviews - très révélatrices du climat de l’époque - de Bachar al-Assad et quelques vidéos pour mémoire juste après les massacres islamistes dans Paris…

Le Cri du Peuple

https://lecridespeuples.fr/2021/11/13/attentats-du-13-nov...

UNION EUROPÉENNE

L’e-Euro : outil de souveraineté européenne

Faut-il le rappeler, la monnaie est un instrument souverain émis par une autorité monétaire disposant, dans le meilleur des cas, d’une indépendance lui permettant de gérer la valeur de cette monnaie loin des contingences du politique. Cette souveraineté monétaire ne se limite pas au seul droit d’émettre, mais s’étend au droit de réglementer c’est-à-dire, entre autres, d’en contrôler la masse en circulation, sa valeur et d’avoir un droit de regard sur certains champs de son utilisation s’agissant notamment des flux externes pour lesquels des contreparties étrangères se voient dès lors opposer des lois monétaires nationales.

Geopragma

https://geopragma.fr/le-euro-outil-de-souverainete-europe...

11:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes, journaux, médias, presse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 10 novembre 2021

Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale

Les appareils Atlantic français à Chypre : Paris renforce sa position en Méditerranée orientale

par Paolo Mauri

Ex: https://it.insideover.com/difesa/atlantic-francesi-a-cipro-parigi-si-rafforza-nel-mediterraneo-orientale.html

Le ministère français de la défense a annoncé que deux avions de patrouille maritime Bréguet Atlantic 2 seront déployés à Chypre pour des opérations en Méditerranée orientale. Le Bréguet Br 1150 Atlantic est un avion de patrouille maritime à long rayon d'action conçu et fabriqué par Bréguet Aviation, qui est utilisé pour contrer les navires de surface et les sous-marins. Une version améliorée, l'Atlantic 2 ou Atl2, a été produite par Dassault Aviation pour la marine française dans les années 1980 et a également été proposée à l'Allemagne comme solution provisoire en attendant que le Maws, le nouvel avion de patrouille maritime construit conjointement avec Berlin, soit prêt, ce qui a ensuite été définitivement enterré par la décision allemande de s'appuyer sur le P-8 Poseidon de fabrication américaine. L'Atlantic est un monoplan bimoteur à aile moyenne doté d'un fuselage à " double bulle " : le lobe supérieur pressurisé abrite le compartiment de l'équipage tandis que le lobe inférieur abrite un compartiment d'armement de 9 mètres de long, avec des tubes de lancement pour des bouées acoustiques à l'arrière.

Les pièges de la Méditerranée orientale

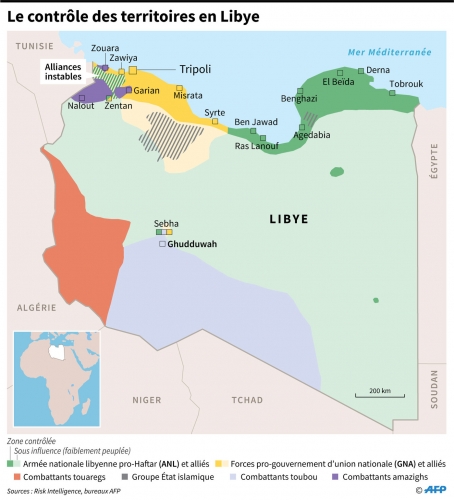

Ce n'est pas la première fois que l'Elysée envoie ses moyens dans ce secteur de la Méditerranée : le Rafale avait déjà été vu à Chypre et en Crète, mais dans le cadre de l'opération Irini (la mission de l'UE pour le contrôle de la partie centrale de la Mare Nostrum pour assurer, entre autres, l'embargo sur les armes à destination de la Libye), un Atlantic 2 a atterri sur la base aérienne de Suda en novembre dernier. À cette occasion, la présence des avions de patrouille maritime sur l'île grecque a également permis de recueillir des informations sur la Méditerranée orientale, où la Turquie est très active, voire agressive.

Nous pensons que la tâche principale de ces deux avions est précisément de surveiller les mouvements navals turcs, ainsi que l'activité des unités russes qui sont de plus en plus fréquentes et nombreuses dans cette partie de la mer. La Russie a en effet renforcé sa présence dans le port de Tartus, qui est devenu de plus en plus "russe" après les accords de prolongation de son bail avec le gouvernement de Damas, et l'on voit de plus en plus de sous-marins battant pavillon moscovite, tels que la classe Kilo améliorée (ou projet 06363), traverser Mare Nostrum.

Les objectifs de la France

Mais l'Elysée a un autre objectif, purement diplomatique : resserrer encore les liens avec la Grèce et se poser en rempart à sa défense contre d'éventuelles intempérances turques. L'année dernière, en septembre, nous avions souligné que Paris avait débloqué la situation en se rangeant ouvertement du côté d'Athènes lorsqu'elle a décidé de fournir un lot de chasseurs Rafale à l'armée de l'air grecque. Après tout, Paris a ses propres petites "sphères d'influence" : le dossier libyen a pratiquement été généré par l'Élysée, qui a décidé presque unilatéralement d'écarter Kadhafi du pouvoir. Aujourd'hui encore, Paris est particulièrement attentif à ce qui se passe en Libye et les premiers désaccords ouverts avec la Turquie sont apparus précisément en mer lors de l'opération Irini. La France accorde également une attention particulière à ses anciennes colonies du Moyen-Orient : la Syrie et le Liban, qui ont été - et sont encore - ces dernières années le théâtre de l'expansionnisme turc.

Les liens entre Paris et Athènes se sont encore renforcés en septembre de cette année, lorsque le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le Président français Emmanuel Macron ont signé un accord qui a été défini comme le "Aukus de la Méditerranée". La France, en effet, livrera trois frégates de classe FTI à la Grèce, avec une option pour une quatrième. Ces unités pourront opérer conjointement avec le Rafale susmentionné. Le pacte, en plus de mettre fin aux possibilités italiennes d'entrer sur le marché grec, a également une valeur diplomatique très forte : en effet, une clause est prévue qui garantit une intervention armée en cas d'attaques de pays tiers, même s'ils font partie d'alliances dans lesquelles Athènes et Paris sont impliqués. Il s'agit d'un message peu subtil adressé à Ankara, réitéré par la présence des deux patrouilleurs Atlantic 2 qui partiront de Chypre pour contrôler cette partie de la Méditerranée.

Le rôle de l'Italie

Nous ne pouvons que tourner nos pensées, sur la base de ce qui s'est passé, vers notre pays. L'Italie, bien qu'elle ait récemment signé l'accord sur la ZEE (zone d'exclusivité économique) avec la Grèce, a manqué l'occasion d'ouvrir un nouveau et important front méditerranéen qui nous aurait projetés, après la cession de l'Égypte et de Fremm au Caire, dans un rôle plus actif dans la surveillance et la stabilisation de ce secteur en exploitant la carte grecque, étant donné également nos intérêts énergétiques qui se situent précisément entre l'offshore chypriote et égyptien.

On ne peut pas non plus oublier le type de moyens que la France a déployé à Chypre : les Atlantic 2 sont des patrouilleurs maritimes armés, capables d'être des plates-formes efficaces dans la lutte anti-sous-marine et de surface, alors que notre pays, de ce point de vue, n'est plus en mesure de disposer de cette capacité puisque les P-72 en service dans l'armée de l'air sont d'excellentes plates-formes Istar (intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance), mais ne sont pas armés.

Il s'agit d'une lacune intolérable compte tenu du nouvel équilibre en Méditerranée et au-delà. Une déficience qui doit être surmontée malgré le retard coupable. Il semble que les états-majors nationaux aient travaillé pour trouver une solution à ce problème : on parle de C-27J Asw armés de missiles Mars ER et de torpilles MU90, ou encore, mais cela semble n'être qu'un souhait, du P-8 Poseidon (qui allongerait considérablement notre armement anti-som/Asuw) et du P-1 japonais, qui d'ailleurs représenterait la meilleure solution également pour les questions de partenariat stratégique au niveau industriel, mais tout est encore en discussion, et il n'y a aucune trace dans les documents officiels de la Défense.

Nous sommes convaincus que le ministère italien de la défense (SMD) agira rapidement pour proposer une solution aussi locale que possible, mais de haut niveau, afin de disposer d'un avion pour les tâches Asw/Asuw qui puisse également faire face aux menaces navales "hors zone" et pas seulement dans notre "arrière-cour".

18:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, france, italie, méditerranée, méditerranée orientale, grèce |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 novembre 2021

L'utilisation politique de l'immigration illégale

L'utilisation politique de l'immigration illégale

Sergio Fernández Riquelme

Ex: https://lanuevarazon.com/el-uso-politico-de-la-inmigracion-ilegal/

Sans migrations légales, stables et assimilées, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir.

Les migrations peuvent être naturelles ou artificielles, spontanées ou dirigées, par la grâce d'événements imprévus ou comme conséquence de stratégies étudiées par des puissances de signatures différentes. Lorsque la nécessité se fait sentir, il est difficile de mettre des barrières sur le terrain; nous bougeons et bougerons toujours, pour apprendre ou pour survivre. Mais lorsque le besoin se fait sentir, les mouvements naturels de population peuvent devenir les mécanismes habituels de pression interne et externe dont personne ne veut parler. C'est pourquoi la presse et le monde universitaire post-moderne justifient presque toujours le caractère inévitable et désinvolte des flux illégaux, en ignorant la réalité fonctionnelle qu'ils semblent présenter, pour la plupart, dans leur genèse et leur développement. Parce que cette fonctionnalité stratégique est démontrée aujourd'hui et toujours, malgré le silence politique ou social sur les causes réelles des drames et des rêves de millions de personnes qui veulent quitter leurs sociétés d'origine, et les conséquences de l'utilisation intéressée et intentionnelle de ces flux qui atteignent les sociétés d'accueil.

Nous parlons donc d'un outil démontré dans l'étude documentaire du passé et vérifié dans l'analyse empirique du présent (comme l'a analysé Giovanni Sartori) : déplacer des populations pour homogénéiser ethniquement un territoire ou pour envahir progressivement son voisin, pour avoir moins de bouches à nourrir ou pour faire taire celles des dissidents, pour obtenir des électeurs ou pour les enlever à l'adversaire, pour obtenir des intérêts économiques juteux face à la menace ou à l'exploitation.

À l'heure de la mondialisation, une grande partie de cette réalité répond à des plans parfaitement conçus dans la création ou la gestion des flux migratoires illégaux. Alors que le bon sens impose des mécanismes réglementés et légaux de contrôle migratoire, en fonction de la demande de main-d'œuvre et des possibilités d'intégration des sociétés d'accueil, certains pouvoirs et institutions promeuvent ce que Kelly M. Greenhill a défini comme "l'armement de la migration" (ou "arme de la migration de masse") : c'est-à-dire l'utilisation stratégique et intentionnelle dans la naissance et le fonctionnement des flux migratoires illégaux avec des objectifs de profit économique, d'intérêt politique ou de déstabilisation sociale. Mais à la lumière d'événements plus récents ou proches, nous pouvons aller plus loin, en la considérant comme un possible outil de coercition de bien plus grande importance: à l'extérieur, pour imposer des changements politiques à l'adversaire, en obtenant de lui des concessions politiques ou économiques, en influençant ses décisions ou en altérant l'intégrité territoriale elle-même; et à l'intérieur, en ouvrant les frontières ou en cessant de les contrôler pour faire baisser les salaires et augmenter la concurrence, étendre la précarité au profit du système, modifier les identités traditionnelles ou créer des convulsions sociales dont on pourra extraire des ressources ou de la légitimité.

Dans les nations africaines ou asiatiques, encore définies par le carré et le carré ethnique, nous pourrions trouver une sorte de paradigme classique : le déplacement massif et brutal, entre les guerres et les famines, de milliers et de milliers de personnes loin de chez elles, même à l'intérieur de leur propre pays dans ce qu'on appelle les "réfugiés internes" (et que nous, en Europe, avons connu dans toute sa dureté au 20ème siècle). Nous pourrions également envisager cette singularité dans les pays soumis à la néo-colonisation mondialiste, qui semblent être témoins de pressions frontalières, de changements identitaires et de quotas migratoires permettant d'influencer de manière décisive leur parcours politique souverain (de l'Est du vieux continent aux steppes eurasiennes).

Mais dans nos limes, celles de l'Occident, nous pourrions aussi analyser cette utilisation, bien qu'avec des formes différentes ou des temps changés, à notre avantage ou à notre détriment (au-delà de la thèse polémique du "Grand Remplacement" ou de la "Grande Substitution"). Six grandes affaires récentes permettent d'éclairer cette interprétation.

La Turquie a profité, en tant qu'"État tampon", de la crise migratoire qui a débordé des frontières européennes au plus fort de la guerre syrienne. Après que des centaines de milliers de personnes ont traversé l'Europe en quête d'un avenir meilleur, l'UE a conclu un accord avec le gouvernement de Recep Erdogan. Le 18 mars 2016, la déclaration UE-Turquie (ou "accord UE-Turquie") a été signée, un pacte selon lequel toutes les arrivées irrégulières sur les îles de la mer Égée, y compris les demandeurs d'asile, seraient renvoyées en Turquie en échange de plusieurs milliards d'euros de contreparties (pour atteindre à terme un maximum de quatre millions de réfugiés dans les camps ou villes ottomanes).

Face à la crise susmentionnée, l'"Eurocratie" dénoncée à Bruxelles a imposé à ses différents États membres une série de quotas d'accueil d'immigrants, acceptés par les pays occidentaux qui ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché (et qui, comme l'Allemagne d'Angela Merkel, l'ont encouragée dès le début du phénomène), et rejetés par les nations de l'Est parce qu'elles ont des frontières directes, présentent des données macroéconomiques moins bonnes ou défendent une vision plus nationaliste ou souveraine de leur propre réalité (comme la Pologne ou la Hongrie).

Le Mexique a également utilisé, comme avant Barack Obama et Donald Trump, cette utilisation par l'action (mais aussi par sa propre omission), en évitant de devoir accueillir des migrants de pays voisins plus pauvres ou en fournissant du travail à ses propres habitants, en recherchant de meilleurs accords bilatéraux sur les questions économico-industrielles (comme dans l'accord de libre-échange), ou des améliorations dans les processus de migration légale des travailleurs mexicains sur le territoire nord-américain. En conséquence, pendant des années, les "caravanes" de migrants en provenance d'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua) ont été à peine contrôlées, ou l'exode des travailleurs mexicains vers le nord face à la crise ou aux inégalités (comme le montre l'emblématique train "La Bestia") n'a pas été arrêté, qui ont traversé le pays depuis la frontière sud bourrée d'immigrants clandestins), jusqu'à la signature des protocoles de protection des migrants (PPM, ou "Stay in Mexico") de 2019 entre les deux nations, face à la menace de Trump d'imposer des tarifs punitifs sur tous les produits mexicains importés.

Le Maroc exerce périodiquement des pressions sur l'Espagne en tant que "frontière méridionale" de l'UE, en agressant continuellement les migrants (aussi bien les Centrafricains adultes "de passage" que les mineurs patriotes "asociaux") et en les poussant vers les villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou en fermant les yeux sur les pateras pleines de jeunes Maghrébins qui arrivent sur les côtes méditerranéennes, surtout en période de beau temps maritime. Malgré le traité d'amitié, de bonne volonté et de coopération entre les deux pays (Rabat, 1991) et divers accords, le Maroc autocratique a su jouer ses cartes, obtenant par ces pressions une augmentation des exportations vers l'Europe, plus d'investissements dans le pays, une carte blanche au Sahara occidental, ou une meilleure formation de la police, en contrôlant les flux migratoires africains (et en collaborant également à la lutte contre le terrorisme djihadiste international).

Aux États-Unis, on a dénoncé la façon dont les politiciens et les dirigeants démocrates se sont fait les champions de la défense de l'immigration illégale dans le pays, par exemple avec la déclaration des "villes sanctuaires", et pas seulement comme une aspiration éthique ou humanitaire : la population latino croissante, supposée sensible à ce problème, serait un corps électoral plus compact et mobilisé pour leurs intérêts, comme par exemple dans la campagne électorale et médiatique déclenchée à l'époque contre le président Trump.

Et même la Biélorussie, sous Alexandre Loukachenko, a répondu aux sanctions occidentales contre son pays (après les soubresauts des élections présidentielles de 2020) en permettant aux migrants asiatiques de transiter par le pays vers l'Europe, évitant ainsi d'être une zone de contrôle et un point de passage frontalier vers " le rêve européen ", et provoquant une grave crise diplomatique et politique à la frontière avec la Pologne et la Lituanie.

Sans une migration légale, stable et assimilée, il n'y a pas d'avenir, en général, ni pour les personnes qui se déplacent vers un plus grand bien-être ni pour les sociétés qui doivent les accueillir. C'est dans l'histoire, nous le voyons dans nos rues, et nous le savons dans les drames de ceux qui perdent parce qu'ils veulent ou peuvent se déplacer dans le monde. Et sans cette légalité, seuls les politiciens corrompus et inutiles qui exploitent leurs citoyens ici et là et les expulsent de presque toutes les manières, et toutes ces mafias économiques et sociales qui profitent des besoins des autres pour leurs affaires ou leurs projets, continueront à gagner.

Personne ne veut de morts sur les côtes, personne ne veut de ghettos dans ses villes, personne ne veut la misère des autres, personne ne veut l'exploitation du travail. Mais sans des politiques claires et légales de gestion des flux migratoires, consubstantiellement liées à la dénonciation de la violation des libertés fondamentales dans les centres de départ ou des atteintes aux identités nationales dans les centres d'arrivée, aucun slogan ou drapeau, aussi louables soient-ils, ne mettront fin aux drames subis par les uns ou les autres (en termes d'insécurité personnelle ou collective) causés par ce qui apparaît comme cet usage politique normalisé. Il n'y a pas de solutions faciles à des problèmes difficiles, comme le savent bien les sciences sociales, même s'il existe des politiques de contrôle public qui garantissent la légalité, des valeurs traditionnelles claires qui améliorent l'intégration, et des mesures d'assimilation éprouvées qui favorisent la coexistence. Et qui empêchent, ou délégitiment, l'utilisation politique et partisane habituelle de l'immigration illégale par des pouvoirs qui l'utilisent pour des objectifs très spécifiques sans vraiment se soucier des raisons pour lesquelles les migrants fuient et avec qui ils doivent partager.

Sergio Fernández Riquelme

Sergio Fernández Riquelme est historien, docteur en politique sociale et professeur d'université. Auteur de nombreux ouvrages et articles de recherche et de diffusion dans le domaine de l'histoire des idées et de la politique sociale, il est un spécialiste des phénomènes communautaires et identitaires passés et présents. Il est actuellement directeur de La Razón Histórica, une revue hispano-américaine sur l'histoire des idées.

16:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, immigration, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 novembre 2021

Un monde tripolaire : nouveaux horizons et Logos intemporels

Un monde tripolaire : nouveaux horizons et Logos intemporels

Alexandre Douguine

Ex: https://www.geopolitica.ru/article/trehpolyarnyy-mir-novye-gorizonty-i-vechnye-logosy

Un monde tripolaire s'est en fait construit sous nos yeux. Il n'importe plus de savoir quelle force politique prévaut en Amérique, les mondialistes (comme Biden aujourd'hui) ou les nationalistes (comme Trump hier). L'échec du maintien de l'hégémonie mondiale américaine ne dépend plus de l'orientation de l'élite dirigeante américaine. Les néocons et les ultra-libéraux de Biden vudraient revenir au modèle unipolaire qui prévalait dans les années 1990 après l'effondrement de l'URSS, mais ils ne le peuvent tout simplement plus. La Chine et la Russie, à partir d'un certain moment, sont devenues des entités géopolitiques et civilisationnelles si manifestement souveraines qu'il n'est plus possible de le nier.

Bien sûr, les libéraux en lutte contre Trump ont essayé de l'accuser d'être celui qui a contribué (et même tout à fait délibérément) à l'indépendance de la Russie de Poutine. C'était l'une des principales thématiques de l'élection américaine. Mais il est désormais clair qu'il s'agissait d'un pur coup politicien: il n'était pas question des sympathies de Trump pour Poutine ou de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Le fait est que les États-Unis ne peuvent plus diriger le monde seuls. Et Biden est exactement dans la même position que Trump : la limite stratégique de l'unipolarité a été atteinte et il n'y a plus de ressources pour la maintenir et la renforcer. En dépit de Biden ou de Trump, nous sommes effectivement passés à un monde tripolaire.

Il existe trois centres de décision pleinement souverains dans ce monde.

- Les Etats-Unis, qui ne représentent plus l'Occident tout entier, mais l'axe anglo-saxon (d'où le lancement des alliances AUKUS et QUAD) + ses satellites régionaux ;

- La Russie, qui, malgré tout, ne fait que renforcer sa position sur la scène internationale, en essayant de trouver de nouveaux points d'application tant dans l'espace post-soviétique que dans d'autres régions ;

- La Chine qui supporte avec succès le poids de la confrontation économique et militaro-stratégique croissante avec les Anglo-Saxons, qui se sont sérieusement engagés dans un endiguement régional de la Chine en Asie du Sud-Est.

Entre ces centres complets de pouvoir oscillent

- L'Union européenne, désemparée, a été amenée au bord d'un désastre énergétique par les politiques ratées de Washington et s'est retrouvée pratiquement exclue du bloc anglo-saxon ;

- La Turquie, l'Iran et le Pakistan, qui renforcent systématiquement leurs capacités régionales ;

- Le Japon et l'Inde, qui cherchent à renforcer leur position en utilisant de manière pragmatique l'impasse entre les États-Unis et la Chine (tandis que l'Inde, de manière tout à fait rationnelle, continue de maintenir un partenariat stratégique avec la Russie) ;

- Les pays islamiques du Moyen-Orient et du Maghreb, qui se sont détachés des États-Unis et tentent désormais de résoudre les conflits locaux sans se tourner vers Washington ;

- Les régimes africains qui rejettent de plus en plus le néocolonialisme européen et, plus largement, occidental (incarné de manière très vivante par la nouvelle vague de panafricanisme anti-européen - comme les Urgences panafricanistes de Kemi Seba)

- Les pays d'Amérique latine, effectivement abandonnés par les États-Unis et cherchant une nouvelle place dans le système mondial sur le modèle du Sud global ;

- Les acteurs émergents d'Asie du Sud - Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, etc.

Ainsi, entre les trois piliers de la tripolarité, qui ont désormais une supériorité incontestable, bien qu'asymétrique, commence un mouvement de pôles secondaires, un peu moins établis et encore incomplets. Néanmoins, certains d'entre eux - notamment l'Inde et certains pays d'Amérique latine - ont un potentiel très élevé et ne tarderont pas à atteindre la cour des grands.

Et c'est là que la partie amusante entre en jeu. Ce monde tripolaire, et demain un monde multipolaire au sens plein, a deux aspects.