Presseschau

August 2018

AUßENPOLITISCHES

Reform der Europäischen Union

Weniger EU ist mehr Europa

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/weniger-e...

Rechtspopulisten-Stiftung in Europa

Bannon plant europäische Revolte

Vom Brexit und den Rechten in Italien inspiriert, will der ehemalige Chefstratege Donald Trumps nun das EU-Parlament aufmischen.

http://www.taz.de/!5518650/

EU-Wahlen 2019

Deutsche Politiker reagieren mit Sorge auf geplante Bannon-Stiftung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/deutsch...

Bannon-Stiftung

Das Establishment zittert

von Boris T. Kaiser

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-estab...

Sonntagsheld (71) – Der Bannon-Maréchal-Komplex

https://sezession.de/58953/sonntagsheld-71-der-bannon-mar...

Europäische Asylpolitik

Macron beruft Botschafter in Ungarn wegen Pro-Orban-Memo ab

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/macron-beru...

Polizei erschießt jungen Mann: Schwere Unruhen in Nantes

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/unruhen-...

Nach tödlichen Schüssen

Ausschreitungen in Nantes gehen weiter

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/ausschreitu...

Niederlande

Chef von Migrantenpartei fordert Holländer zum Verlassen des Landes auf

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/chef-von-mi...

Kleine Entspannungsgesten zwischen Spanien und Katalonien

https://www.heise.de/tp/news/Kleine-Entspannungsgesten-zw...

Pressekonferenz

Puigdemonts letzter Akt in Deutschland

von Thorsten Brückner

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/puigdemonts...

Spanien

Ein Land auf dem Weg ins Asylchaos

von Marco Pino

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/ein-land-auf-dem-...

(Globale Zu- und Abwanderung)

Einwanderung

Polen wirbt philippinische Gastarbeiter an

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/polen-wirbt-phili...

Absurdistan, Provinz Nord

Die Situation in Schweden

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-situation-i...

(Überforderter Zivilschutz)

Schweden: "Die größten Brände werden wir nicht löschen können"

50 Brände zählt Schweden im Moment. Es sei die schwierigste Situation, in der sich der Rettungsdienst jemals befunden habe, sagt der Chef des Zivilschutzes.

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-07/sc...

Tarnkappenfregatte klar für den Einsatz

Die Modernisierung der russischen Marine schreitet voran. Nächste Woche wird in St. Petersburg das erste Schiff einer neuen Klasse von Tarnkappenfregatten für die russische Marine in Dienst gestellt.

http://www.kn-online.de/Nachrichten/Politik/Russlands-Mar...

Syrien: Rebellenkämpfer geben eine der letzten Provinzen auf

Im Süden von Syrien können Regimetruppen die Provinz Kuneitra übernehmen. Oppositionelle sollen nach einem Abkommen mit den Rebellen nach Idlib im Norden gehen dürfen.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/syrien-rebell...

Mögliche Kooperation in Syrien - Kurden verhandeln mit Assad

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/moegliche-kooperatio...

Syrienkonflikt

Israel bombardierte offenbar Ziele nahe dem Flughafen von Damaskus

Das Ziel soll ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz gewesen sein: Israel hat nach Angaben von Aktivisten und dem syrischen Staats-TV Stellungen in der Hauptstadt beschossen.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-israel-bomba...

Naher Osten: Syrien meldet Luftangriff durch Israel

Israel hat nach syrischen Angaben Raketen auf Armeestellungen abgefeuert. In Daraa fehlen laut der Hilfsorganisation Oxfam Tausenden Menschen Wasser und Nahrungsmittel.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/naher-osten-s...

Diskriminierung

Israel verabschiedet umstrittenes "Nationalitätsgesetz"

Benjamin Netanyahu sprach von einem "Schlüsselmoment" in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel: Mit knapper Mehrheit hat das Parlament ein Gesetz durchgebracht, das arabische Israelis diskriminiert.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-verabschiede...

Abstimmung in der Knesset

Israel beschließt Nationalitätengesetz

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/israel-besc...

Islamische Flüchtlinge in Südostasien

Südkorea: Demonstranten wollen keine Asylbewerber im Land

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/suedkorea-d...

China will Militärbeziehungen zu Afrika ausbauen

https://www.dw.com/de/china-will-milit%C3%A4rbeziehungen-...

Streit der Supermächte

„Amerika beginnt den größten Handelskrieg der Geschichte“

http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerika-beginnt-den-g...

Ehemalige US-Außenministerin

Rundumschlag: Albright attackiert Trump, Orbán und Putin

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/rundumschla...

(So kommt die Hetze von oben unten an…)

Donald Trumps Hollywood-Stern mit Spitzhacke zertrümmert

https://www.derwesten.de/politik/donald-trumps-hollywood-...

(Gesetz gegen Maskierung von "Antifaschisten" in den USA)

A new bill aims to send masked Antifa activists to jail for 15 years

https://edition.cnn.com/2018/07/12/us/unmasking-antifa-ac...

Kuba führt strengere Regeln für den Privatsektor ein

https://www.nzz.ch/wirtschaft/kuba-fuehrt-neue-strengere-...

"Kommunismus" gestrichen

Was die neue Verfassung für Kuba bedeutet

Kubas Parlament hat eine Verfassungsreform abgesegnet. Darin taucht erstmals das Wort Privatbesitz auf. Und was steht sonst noch drin? Die wichtigsten Antworten.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kuba-was-die-verfas...

Reform: Kuba streicht "Kommunismus" aus der Verfassung

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/kuba-verfassu...

Venezuela: IWF prognostiziert Inflationsrate von einer Million Prozent

Wegen der Geldpolitik in Venezuela rechnet der Internationale Währungsfonds mit weiterem Preisverfall: Die Lage erinnere an die Weimarer Republik.

https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/venezuela-hyperinf...

(Zur Situation in Südafrika)

Farmlands

https://www.youtube.com/watch?v=a_bDc7FfItk

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

(Andreas Voßkuhle versucht sich in ideologischer Schützenhilfe…)

Populismus

Klopfzeichen aus der Karlsruher Echokammer

von Wolfgang Müller

https://jungefreiheit.de/wissen/2018/klopfzeichen-aus-der...

AfD-Parteitag

Ein Samstag im „bunten“ Augsburg

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/ein-sam...

AfD-Bürgerdialog in Dessau

Von Storch attackiert Merkel, „Dessau Nazifrei“ von Storch

https://www.mz-web.de/dessau-rosslau/afd-buergerdialog-in...

Beatrix von Storch in Hanau

Protest gegen AfD: Lautstark und friedlich

https://www.op-online.de/region/hanau/hanau-hunderte-demo...

AfD

Enthüllungsbuch: Verfassungsschutz forderte Höcke-Ausschluß

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/enthuellungsbuch-...

„Union der Mitte“

CSU-und CDU-Mitglieder stellen sich gegen Seehofer und hinter Merkel

https://www.berliner-zeitung.de/politik/-union-der-mitte-...

„Union der Mitte“

In CDU und CSU formiert sich Widerstand gegen angeblichen Rechtsruck

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/in-cdu-...

Einwanderungspolitik

Schäuble sieht kein Problem in offenen Grenzen

https://jungefreiheit.de/politik/2018/schaeuble-sieht-kei...

Pressekonferenz mit Merkel

Kanzlerin ohne Bedrängnis

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/kanzler...

Äußerungen über Flüchtlinge

Gemeinderat will Grünen-Politiker Palmer Maulkorb verpassen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gemeind...

Schleswig-Holstein

Kritik an Sexualerziehung: Winterhoff darf kein Richter werden

https://jungefreiheit.de/kultur/2018/kritik-an-sexualerzi...

Ausländer in der Bundeswehr

Armee vor dem Offenbarungseid

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/vor-dem-o...

Neuer Chef beklagt : „Die Luftwaffe befindet sich an einem Tiefpunkt“

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/luftwaffen-chef...

Bundeswehr blamiert sich mit Transen-Soldaten

http://unser-mitteleuropa.com/2018/07/06/bundeswehr-blami...

(Ein FAZ-Kommentator mit dem üblichen angelernten eindimensionalen Geschichtsbild…)

Rommel statt Dragqueens : Poggenburgs Sehnsucht nach 1942

von Lorenz Hemicker

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/andre-poggenbur...

Deutschland als Nuklearmacht?

„Noch immer wird Deutschland misstrauisch beäugt“

https://www.welt.de/politik/article180142080/Atomdebatte-...

Streitkräfte

Britische Streitkräfte auch nach 2020 in Nordrhein-Westfalen

https://www.nrz.de/politik/britische-armee-auch-nach-2020...

Paderborn

Das Militär wird länger in der Senne üben

Vielstimmige Debatte: OWL-Politiker sehen die Weichenstellung überwiegend positiv

https://www.nw.de/nachrichten/regionale_politik/22191352_...

"Osmanen Germania"

Innenminister Horst Seehofer verbietet rockerähnliche Gruppe

https://www.focus.de/politik/deutschland/rockeraehnliche-...

Verbotene Osmanen Germania

Das verbirgt sich hinter der türkischen Gang

http://www.sueddeutsche.de/panorama/osmanen-germania-port...

Platz am Humboldtforum

Streit um Einheitsdenkmal für Berlin eskaliert

Der politische Unmut über den Haushaltsausschuss des Bundestages wächst.

https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article214735835/...

Kommentar

Wie mit dem Einheitsdenkmal umgegangen wird, ist ein Skandal

Das Einheitsdenkmal mit Hinhaltemanövern ins Wanken zu bringen, ist würdelos, meint Martin Nejezchleba.

https://www.morgenpost.de/meinung/article214738493/Wie-mi...

Paragraph 90 Strafgesetzbuch

2.500 Euro für eine zerschnittene Deutschlandfahne

von Martina Meckelein

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/2-500-euro-fuer-e...

Jewish Claims Conference

Deutschland hilft Holocaust-Opfern mit weiteren 75 Millionen Euro

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/deutschland...

(Pädagogische Holocaust-Schülerausflüge sollen es richten…)

Judenhass weiter im Fokus

Antisemitismus: Übergriffe an Schulen und beim Sport

https://www.op-online.de/hessen/antisemitismus-hessen-jud...

„Antisemitismus ist unislamisch“

Interview mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus179337122/Ext...

Bundesregierung will Anlaufstellen für antisemitische Vorfälle schaffen

https://rp-online.de/politik/deutschland/antisemitismusbe...

Einheitsdenkmal

Geld für Einheitsdenkmal soll im September fließen

Grüne: Der Haushaltsausschuss darf das Projekt nicht weiter blockieren. Die Notarielle Beurkundung des Kaufvertrages ist im August.

https://www.morgenpost.de/berlin/article214897689/Geld-fu...

Nach Äußerung zum 20. Juli

AfD-Parteiführung distanziert sich von Steinke

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-par...

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

Masseneinwanderung gegen Kapitalismus

„Kanakisierung unserer Gesellschaft“

von Wolfgang Müller

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/kanakis...

Linke Migrations-Fantasien: Die Revolution soll einwandern

https://www.achgut.com/artikel/linke_migrationsfantasien_...

(Gegner der "multikulturellen Gesellschaft" werden als "Faschisten" attackiert)

Politischer Wandel

Migrationsforscherin sieht Europa in "präfaschistischer Phase"

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/migrati...

Grüne Jugend

Parteinachwuchs greift Habeck wegen Nationalhymnen-Zitats an

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/partein...

Prozess gegen Identitäre: Sellner pocht auf gewaltfreie Handlungen

https://derstandard.at/2000082795586/Prozess-gegen-Identi...

Prozeß gegen Identitäre Bewegung

Ohnmacht, Verzweiflung, Wut

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ohnmacht-...

Strafbare Gesinnungen? Prozeß gegen die Identitäre Bewegung

https://sezession.de/58746/strafbare-gesinnungen-prozess-...

Keine kriminelle Vereinigung: Freispruch in Identitären-Prozess

https://www.tagesstimme.com/2018/07/26/keine-kriminelle-v...

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/prozess-geg...

Freispruch für die Identitären!

https://sezession.de/58947/freispruch-fuer-die-identitaeren

Warum ich unseren Freispruch nicht feiere

Von Martin Sellner

https://sezession.de/59039/warum-ich-unseren-freispruch-n...

Urteil im NSU-Prozeß

Eine Bühne für die radikale Linke

von Hinrich Rohbohm

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/eine-bu...

Linke Sammlungsbewegung

Wagenknecht macht ernst

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/wagenknecht-macht...

Mühlheim

Populisten-Floskeln auseinander genommen

Themenabend über den Rechtsruck: Persönliche Abstiegsängste

https://www.op-online.de/region/muehlheim/beim-themenaben...

Parteitag der AfD in Augsburg (JF-TV Reportage)

https://www.youtube.com/watch?v=xUyMXLgotGU

AfD-Parteitag

Roth kritisiert Friedrich für „Linksfaschisten“-Äußerung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/roth-kr...

(Zitat: "Das neue bundesweite Netzwerk, in dem sich mehr als 30 Flüchtlingsinitiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen wie etwa der Berliner Flüchtlingsrat Medico International, die Naturfreundejugend Deutschland oder die Interventionistische Linke (IL) zusammengeschlossen haben, fordert ein Ende der `Abschottung Europas´...")

Flüchtlinge Protest gegen das Sterben

Das Netzwerk „Seebrücke“ fordert Schutz für Bootsflüchtlinge. Dafür geht das Bündnis am Samstagabend auf die Straße.

http://www.fr.de/frankfurt/fluechtlinge-protest-gegen-das...

(Neues Netzwerk "Seebrücke" der linken Einwandererlobby)

Offenbacher solidarisch mit Seenotrettung

Kundgebung vor Rathaus: „Wir hätten sie retten können“

https://www.op-online.de/offenbach/offenbacher-zeigen-sic...

(Physiognomik von "Antifaschisten"…)

Einige Demonstranten

Proteste bei AfD-Parteitag in Neu-Isenburg: Bilder

https://www.op-online.de/region/neu-isenburg/proteste-afd...

Burgscheidungen

Treffen mit 1000 Teilnehmen

Buntes Dorffest gegen rechtsnationales AfD-Treffen

https://www.op-online.de/politik/rechter-afd-fluegel-trif...

(Skurril. Die übliche linke Opfer-Geschichte?...)

Die Polizei sucht nun Zeugen

Blutige Auseinandersetzung bei AfD-Veranstaltung

https://www.op-online.de/region/hanau/zwei-maenner-attack...

Linksextremismus

Regierung: Rote Hilfe verfolgt weiter verfassungsfeindliche Ziele

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/regieru...

(Demonstration "Ausgehetzt")

Öffentliches Meinungsklima

München: Demonstranten werfen CSU Hetze vor

https://jungefreiheit.de/politik/2018/muenchen-demonstran...

Frankfurt

Demonstration

Linksradikale ziehen durch das Gerichtsviertel und fordern Freilassung der G20-Randalierer

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Linksradikale-ziehen-...

Linksextreme Demo startet in städtischer Liegenschaft

Selbstdemontage des Rechtsstaats in Frankfurt nicht weiter hinnehmbar

http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1320

Stadt Frankfurt – ein Fall für den Verfassungsschutz

Skandal um das Klapperfeld weitet sich immer weiter aus

http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1322

Universitätsgebäude

Nordrhein-Westfalen geht gegen Hausbesetzer in Aachen vor

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/nordrhe...

Nach Angriff auf Verbindungsstudenten

Polizei durchsucht linken Szenetreff in Greifswald

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/polizei...

„Hack the System!“

Linksextremisten bereiten Cyberattacken auf Staat und Wirtschaft vor

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linksex...

Mutmaßliche Linksextremisten

Linksextreme attackieren und bedrohen FPÖ- und AfD-Abgeordnete

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linksex...

Linksextremismus

Weiterer Anschlag auf AfD-Abgeordneten: Radbolzen von Auto entfernt

https://jungefreiheit.de/politik/2018/weiterer-anschlag-a...

Linke Gewalt

Buchlesung mit Dr. Weißmann über die 68-er führt in Münster zu linksradikalen Tumulten

https://philosophia-perennis.com/2018/04/26/buchlesung-mi...

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT

Asylkompromiß zwischen CSU und CDU

Mit der Spritzpistole gegen Waldbrände

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/mit-der-s...

Grüne, Linke, Journalisten

Von Wut-Smiley bis Brechreiz: Asylkompromiß sorgt für Empörung

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/von-wut-s...

Gastbeitrag von Norbert Blüm

Wo, C, bist du geblieben?

http://www.sueddeutsche.de/politik/gastbeitrag-von-norber...

Asyldebatte

Blüm attackiert Unionsparteien und Einwanderungs-Kritiker

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bluem-a...

Kirchen und Flüchtlingshilfe

Kardinal Marx greift CSU an

https://jungefreiheit.de/politik/2018/kardinal-marx-greif...

Asyldebatte

Wegen Seehofer: „Moabit hilft“ lehnt Nachbarschaftspreis ab

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/wegen-seehofer-mo...

„Union der Mitte“

Bildungsministerin erklärt Asylkrise für überwunden

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bildung...

Hunderte Flüchtlinge stürmen in spanische Nordafrika-Exklave

https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in...

Nach Grenzstürmung

Ceuta: Schwarzafrikaner greifen spanische Polizisten an

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/ceuta-schwa...

(Ein nicht untypisches Psychogramm…)

Asylpolitik

Schweden: Studentin verhindert Abschiebung nach Afghanistan

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/schweden-st...

(gleiches Muster…)

Ausweisung per Flugzeug

Finnland: Grünen-Mitarbeiterin scheitert mit Abschiebe-Verhinderung

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/finnland-gr...

(… auch ein Psychogramm…)

Ermordete Studentin

EKD-Chef verurteilt Haßkommentare im Fall Sophia L.

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/ekd-che...

Appell an Kanzlerin

Rheinstädte wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/rheinst...

Freiburg und Solingen

Weitere Städte wollen Mittelmeer-Flüchtlinge aufnehmen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/weitere...

Auswärtiges Amt

Über 300.000 Personen kamen per Familiennachzug

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/ueber-3...

Einreise per Flugzeug

Mit dem Asyl-Flieger nach Deutschland

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mit-dem...

Migration: Fast jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund

https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-08/migration-deutsc...

(Ein Mensch, den wir dringend im Land benötigen)

Rückführung gescheitert

Verurteilter Gewaltverbrecher beantragt Asyl in Berlin

Die Rechtsanwältin des 25-Jährigen verhinderte seine Abschiebung in die Türkei. Die Bundespolizei musste die Rückführung abbrechen.

https://www.morgenpost.de/berlin/article214949803/Verurte...

(Ein schlechtes Geschäft)

Polen und Ungarn abgestraft

EU will 400 Euro für jeden Eingewanderten zahlen

https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2018/eu-will-400-euro...

Flüchtlingshelfer

„Lifeline“: Kapitän auf Kaution frei – Böhmermann ruft zu Spenden auf

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/lifeline-ka...

(Spendengelder fließen)

Prominente Unterstützung für Lifeline

ProSieben-Moderator ruft zu Spenden für Flüchtlingsschiff auf

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/prosieben-m...

Europapreis

SPD-Fraktion in Bayern zeichnet „Lifeline“-Kapitän aus

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/spd-fra...

(Ein weiterer Pressekommentar, der die Dimension des anrollenden Problems nicht ansatzweise verstanden hat)

Flüchtlingshelfer werden kriminalisiert

Kommentar: Stolz auf Europa?

https://www.op-online.de/politik/kommentar-stolz-europa-s...

Sea-Watch

Malta hindert weiteres deutsches NGO-Schiff an Weiterfahrt

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/malta-hinde...

Gerettete Migranten bedrohen italienische Schiffsbesatzung

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/gerettete-m...

Seenotrettung

Italienisches Boot bringt Flüchtlinge nach Libyen – Kritik von Reisch

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/italienisch...

Rettungseinsätze vor libyscher Küste

„Aquarius“ sticht wieder in See

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/aquarius-st...

Ostwestfalen-Lippe

Flüchtlingsbürgen erhalten Zahlungsbescheide – Klagen angekündigt

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fluecht...

Über 50 Personen an Bord

Bislang größte Abschiebeaktion nach Afghanistan

https://jungefreiheit.de/politik/2018/bislang-groesste-ab...

AfD-Anfrage

Tausende abgelehnte und ausgereiste Asylbewerber zurück in Deutschland

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tausend...

Bundespolizei

Jede zweite Abschiebung mißlingt

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/jede-zw...

Asylbewerber

Tausende beantragen Familiennachzug

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tausend...

Migration

Auch qualifizierte Einwanderung öffnet die „Büchse der Pandora“

von Manfred Ritter

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/auch-qual...

Im Namen der Vielfalt

Gütersloh will Stadt „multikulturell durchmischen“

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gueters...

Fernsehtip

"Aus den Flüchtlingen der achtziger Jahre wurde ein gefürchtetes Phänomen"

von Christian Vollradt

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/aus-den-fluec...

Betrug mit mehreren Identitäten

Niedersachsen: Asylbewerber erschleicht fast 25.000 Euro Sozialleistungen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/nieders...

(Die neue SPD…)

Neuötting

Mit Kopftuch und Dirndl für Erdogan

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/mit-kopft...

Islam in Deutschland

Kaufbeuren: Bürger stimmen gegen Moscheebau

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/kaufbeu...

(Zuwanderungsprobleme werden als "Extremismus"-Probleme deklariert)

Beratungsstelle zu Extremismus-Prävention

„Wir hören zu, ohne zu urteilen“

https://www.op-online.de/offenbach/beratungsstelle-extrem...

Polizei nimmt kriminelle Familien-Clans ins Visier

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_wes...

Im Wert von zehn Millionen Euro

Polizei beschlagnahmt 77 Immobilien von Araber-Clan

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/polizei...

Hanau

Sexualdelikt auf Hauptfriedhof: So verhalten Sie sich richtig

https://www.hanauer.de/ha_50_111557048-29-_Sexualdelikt-a...

Offener Brief

Tschetschenen erheben Vorwürfe gegen Cottbusser Polizei

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tschets...

Kriminalstatistik

„Migrantengewalt wird Deutschen in die Schuhe geschoben“

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/migrant...

Spieler veröffentlicht Video

Naziparolen gegen Mannschaft der Spvgg. Dietesheim: Polizei ermittelt

https://www.op-online.de/region/muehlheim/naziparolen-mai...

Freundschaftsspiel mit Betonung

Nach Rassisten-Angriff: Fußballer setzen Signal

https://www.op-online.de/region/muehlheim/nach-rassisten-...

Gewalt gegen Rettungskräfte

Fußabtreter der Nation

von Hans-Hermann Gockel

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/fussabtre...

Messerattacke

Flughafen Düsseldorf: Angreifer verletzt Sicherheitsmann schwer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/flughaf...

Staatsanwaltschaft

Fall Susanna F.: Ali Bashar soll weiteres Kind vergewaltigt haben

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fall-su...

In Pankower Park ermordet

Seine DNA verriet den Killer von Melanie Rehberger

https://www.bz-berlin.de/berlin/pankow/seine-dna-verriet-...

Ausländer gegen Schüler im Allgäu

„Früher gingen die Mädchen gerne fort“

von Lukas Steinwandter

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/frueher...

Angriffe im öffentlichen Raum

Berlin: Mehrere Fälle von Ausländergewalt am Wochenende

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berlin-...

Gewalttat in Lübeck: Mehrere Verletzte in einem Bus

https://www.huffingtonpost.de/entry/berichte-uber-gewaltt...

(Zum Fall in Lübeck ein Kommentar)

Sonntagsheld (70) – Knüppel auf den Kopf

https://sezession.de/58856/sonntagsheld-70-knueppel-auf-d...

Hessen

Trio greift Soldaten in Bad Hersfeld an

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/trio-gr...

Vortäuschung einer Straftat

Angriff auf Soldaten war frei erfunden

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/angriff...

(Die beschriebenen Menschen sind Sinti und Roma)

Massenschlägerei in Gelsenkirchen

50 Menschen schlagen mit Stühlen und Baseballschlägern aufeinander ein

https://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/massenschl...

Mehrjährige Haftstrafen

Dessau: Eritreer wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/dessau-eritreer-w...

https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/dessau-rossl...

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES

Gespräch mit einem Schlossgestalter

„Das ist die Sehnsucht nach Schönheit“

Sebastian Rost verziert den Berliner Stadtschloss-Nachbau mit barockem Dekor. Dabei ist der 49-jährige Stuckateur ein Gegner des Wiederaufbaus.

http://www.taz.de/Gespraech-mit-einem-Schlossgestalter/!5...

Neue Altstadt Frankfurt

„Städte mit historischem Kern sind beliebter“

http://www.fr.de/frankfurt/neue-altstadt-frankfurt-staedt...

Stuttgart 21

Teurer Machbarkeitswahn

von Henning Lindhoff

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/teurer-ma...

(Zwangsfinanziertes Fernsehen versucht AfD totzuschweigen)

Wegen Nichteinladung von AfD-Politikern

Holm wirft ARD Nanny-Journalismus vor

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/holm-wi...

Studie zur Berücksichtigung der Oppositionsparteien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Beispiel der vom NDR produzierten Nachrichtensendung "Tagesschau"

https://afd-fraktion-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/0...

Politiker-Statements

Diskriminiert die „Tagesschau“ die AfD?

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/diskriminiert...

(Vorwürfe: Medien machten AfD erst bundestagsfähig…)

Sommerpause

Talksendungen machen Urlaub

https://www.volksstimme.de/kultur/kino-tv/sommerpause-tal...

Das Höhlendrama von Thailand und die Medien

Grenzenlose Naivität

von Boris T. Kaiser

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/grenzenlo...

(Gewalt- und Mordaufrufe vom Chef der Satire-Zeitschrift Titanic, Tom Wolff)

Shitshorm gegen die „Zeit“

Rückzugsgefecht der Gesinnungstaliban

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/rueckzugs...

Meinungsfreiheit

Facebook duldet Holocaust-Leugnungen

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/facebook-duld...

Vielfalt und Sexismus

Fifa fordert weniger schöne Frauen bei WM-Ausstrahlung

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/fifa-fo...

(Migranten suchen schuld für eigene Fehler bei angeblich diskriminierenden Deutschen…)

Hashtag "MeTwo"

Schuldzuweisungen für das eigene Versagen

von Boris T. Kaiser

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/schuldzuw...

Australische Münzprägeanstalt reagiert auf Sexismus-Vorwürfe bei Sparschweinen

https://www.wochenblatt.de/news-stream/deutschland-welt/a...

(Feministische Mutter hat Kind vorgeschoben…)

Weil Siebenjährige protestierte: Straßenschild wird geändert!

https://www.brigitte.de/aktuell/buzz/neuseeland--siebenja...

Auch Frankfurt bekommt dauerhaft queere Ampelpärchen

https://www.mannschaft.com/2018/07/auch-frankfurt-bekommt...

Auftritt beim Berliner CSD

Morddrohungen und Polizeischutz wegen "Allah is gay"-Shirt

Der Ex-Muslim Amed Sherwan wird beim Berliner CSD mit dem T-Shirt laufen, wird deshalb bedroht. Im Gespräch zeigt er sich erschüttert.

https://www.morgenpost.de/berlin/article214948721/Morddro...

Ja-heißt-Ja

Spanien plant Verschärfung des Sexualstrafrechts

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/spanien-pla...

Erziehungsnotstand und Widerstand – ein Aufruf

https://sezession.de/58735/erziehungsnotstand-und-widerst...

Schleswig-Holstein

Schüler schwänzt Moschee-Besuch: Eltern sollen Bußgeld zahlen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/schuele...

Streit um „Wohlfühllabel“-Äußerung

Lesben- und Schwulenverband: Wagenknecht schürt Homophobie

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/lesben-...

Kunstaktion in Luzern: Handyklingeln vom Kirchturm

"Wenn dieser bekannte Ton plötzlich von oben erklingt, sind die Leute verwirrt"

https://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2018-07-10/k...

Ausscheiden bei der Fußball-WM

Mazyek fordert Rücktritt von Grindel und Bierhoff

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mazyek-...

(Horror, in Kroatiens Fußball wird nicht mit Multikulti und Islam kokettiert…)

Der ganz normale Nationalismus: Kroatiens Koketterie mit dem Ustascha-Regime

https://www.gmx.net/magazine/sport/fussball/wm/normale-na...

(Nachklapp zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft)

Montagsheld (69) – Schwarz-Weiß-Malerei

https://sezession.de/58751/montagsheld-69-schwarz-weiss-m...

#MeTooFoot

WM-Feier in Paris: Opfer sexueller Übergriffe sollen sich bei Polizei melden

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/wm-feier-in...

Özil verteidigt Foto mit Erdogan und schießt gegen Medien

https://www.welt.de/sport/fussball/article179774764/Mesut...

Mesut Özils brutale Breitseite gegen den DFB-Präsidenten

https://www.welt.de/sport/article179798840/Mesut-Oezil-Br...

Mesut Özil tritt aus Nationalmannschaft zurück

https://www.welt.de/sport/fussball/article179781626/Mesut...

Pressestimmen zum Özil-Rückritt

"Mit dieser Generalabrechnung macht er sich selbst zum Buhmann"

Verlierer auf beiden Seiten - das ist der Tenor der deutschen Pressestimmen nach dem Rücktritt Mesut Özils. Die Nationalmannschaft verliert einen genialen Spieler - und Özil selbst verspielt ein wichtiges Gut.

http://www.spiegel.de/sport/fussball/mesut-oezil-was-die-...

Für DFB-Chef Grindel geht es jetzt um viel mehr als nur seine Zukunft

https://www.welt.de/sport/article179799738/Fall-Oezil-Fue...

Bundesjustizministerin

Barley warnt nach Özil-Rücktritt vor Rassismus

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/barley-...

Grünen-Chef zum Fall Özil

Habeck: Saat der politischen Rechten geht auf

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/habeck-...

(Sorge um das Image der Integrations-Vorzeigeobjekte)

Nationalmannschaft

Fall Özil: Schäuble gibt DFB Hauptschuld

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fall-oe...

(Zu den altbekannten Thesen von Andreas Zick)

Der Fall Özil

Die Schimäre von der rassistischen Gesellschaft

von Lukas Mihr

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/die-schim...

Unsere Radikalität

Von Johannes Poensgen

https://sezession.de/58698/unsere-radikalitaet

Affirmative Action

Rassismus im Gewand der Minderheitenförderung

von Lukas Mihr

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/rassismus...

(Zum neuen Buch von Thilo Sarrazin)

Meinungsfreiheit

Eine unbequeme Wahrheit

von Jörg Kürschner

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/eine-unbe...

Wegen Roland Tichy

Friedrich Merz lehnt Ludwig-Erhard-Preis ab

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/merz-le...

Neue Regeln für Überläufer

Von Götz Kubitschek

https://sezession.de/59010/neue-regeln-fuer-ueberlaeufer

Nathalie Quintane: „Wohin mit den Mittelklassen?“

https://sezession.de/58604/nathalie-quintane-wohin-mit-de...

Demokratie

Multikulti-Nachbarschaft verringert Wahlbeteiligung Deutscher

https://jungefreiheit.de/wissen/2018/multikulti-nachbarsc...

Flüchtlinge mit bunten Federn

Laissez-faire im Umgang mit Nilgänsen?

http://www.bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1317

(Einwanderung, Diversity…)

Invasive Art

Kalikokrebs bedroht deutsche Gewässer

Er frisst Unmengen und vermehrt sich rasend schnell: Der aus Nordamerika eingeschleppte Kalikokrebs wütet in deutschen Gewässern. Umweltschützer überlegen nun sogar, Seen trockenzulegen.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/kalikokrebs-in-d...

"Eine sehr gute Qualität"

Geschäftsmann will Gletschereis an ausgewählte Bars verkaufen

Salz aus dem Himalaya, Rindfleisch aus Kobe - keine Idee scheint Freunden exklusiver Genüsse zu verrückt zu sein. Jetzt will ein Norweger Cocktail-Eiswürfel von einem Gletscher anbieten, Umweltschützer sind alarmiert.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/eiswuerfel-v...

Beschwerdebrief an Werberat

Grüne nehmen Nutella ins Visier

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/gruene-ne...

Sonntagsheld (68) – Etiam si omnes..

https://sezession.de/58738/sonntagsheld-68-etiam-si-omnes

Das war’s. Diesmal mit: Schwarzen Fußballspielern, neostalinistischen Verhören und Feridun Zaimoglu

von Ellen Kositza

https://sezession.de/58745/das-wars-diesmal-mit-schwarzen...

Referentin der Amadeu Antonio Stiftung

Naidoo siegt im Antisemitismusstreit

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/naidoo-...

Das war’s. Diesmal mit: Auschwitz als Chance …

Von Ellen Kositza

https://sezession.de/58923/das-wars-diesmal-mit-auschwitz...

(Interview mit Heinz Bude über 1968)

"Wir rennen los, aber wissen nicht wohin"

https://www.taz.de/!5518533/

(Beginn des bargeldlosen Zeitalters)

Commerzbank

Kunden kommen wegen Buchungspanne nicht an ihr Geld

https://www.focus.de/finanzen/banken/konten-ploetzlich-le...

(SPD schon 1922 gegen Abschiebungen)

Die SPD verhinderte beizeiten Hitlers Ausweisung

Bayerns konservativer Innenminister wollte den NS-„Führer“ 1922 abschieben. Warum der SPD-Chef dies ablehnte und welche Konsequenzen Hitler später daraus zog, zeigt eine neue Studie.

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article1...

"Marx von rechts" und der Panikmodus

In wenigen Wochen erscheint ein neues Buch im Jungeuropa Verlag. Es sorgt schon jetzt für Anfeindungen und Zensurmaßnahmen.

https://sezession.de/58857/marx-von-rechts-und-der-panikm...

Duisburg

Theater: Von Ibsens „Volksfeind“ zum „Volksverräter!!“

https://rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-volksv...

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

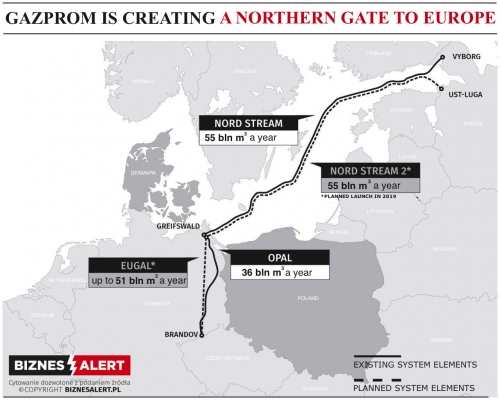

L''acheminement de GNL par le détroit de Béring est 1,5 fois plus rapide qu'en contournant l'Europe par la Méditerranée, l'océan Indien, puis le Pacifique (un aller-retour prend 44 jours au lieu de 68). Ce qui représente une économie de 3,2 millions de dollars pour chaque trajet.

L''acheminement de GNL par le détroit de Béring est 1,5 fois plus rapide qu'en contournant l'Europe par la Méditerranée, l'océan Indien, puis le Pacifique (un aller-retour prend 44 jours au lieu de 68). Ce qui représente une économie de 3,2 millions de dollars pour chaque trajet.

•

•  Pour mémoire, Shulamith Firestone avait écrit en 1970 dans La dialectique du Sexe : « Tout comme le but final de la révolution socialiste n’était pas juste l’abolition des privilèges économiques de classe mais l’abolition des classes elles-mêmes, le but final de la révolution féministe ne doit pas être … l’abolition des privilèges masculins mais l’abolition des différences sexuelles elles-mêmes ». Nous y sommes en effet. L’objet du délit (première référence). La salutaire réaction pleine d’ironie cinglante d’Anne-Sophie Chazaud sur Causeur qui pointe « les élucubrations d’un gauchisme culturel moribond. »

Pour mémoire, Shulamith Firestone avait écrit en 1970 dans La dialectique du Sexe : « Tout comme le but final de la révolution socialiste n’était pas juste l’abolition des privilèges économiques de classe mais l’abolition des classes elles-mêmes, le but final de la révolution féministe ne doit pas être … l’abolition des privilèges masculins mais l’abolition des différences sexuelles elles-mêmes ». Nous y sommes en effet. L’objet du délit (première référence). La salutaire réaction pleine d’ironie cinglante d’Anne-Sophie Chazaud sur Causeur qui pointe « les élucubrations d’un gauchisme culturel moribond. »

•

•

•

•  •

•