jeudi, 23 octobre 2014

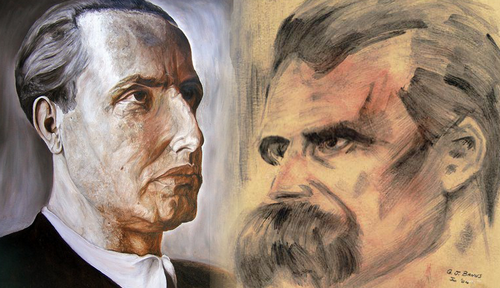

Paganism & Christianity, Nietzsche & Evola

Paganism & Christianity, Nietzsche & Evola

By Jonathan Bowden

Ex: http://www.counter-currents.com

Editor’s Note:

This text continues the transcript by V. S. of Jonathan Bowden’s interview at the Union Jack Club in London on Saturday, November 21, 2009, after his lecture/performance on Punch and Judy [2]. The title is editorial.

Q: When did you decide to convert to paganism and why?

B: Well, I never really converted to paganism. I mean, there are some orthodox pagans, if you can have such a thing, who probably think I am not one. But I’m a Nietzschean and that’s a different system. Somebody made this for me. [Points to odal rune pendant.] And I like Odinic paganism sort of as an objectification of my sort of sensibility. Does one believe the gods objectively exist in another realm? Well, you see, religion is a philosophy about life which is sacristic and has rituals in which you partly act out, therefore it’s more important because it’s made slightly more concrete than ideas or it’s really just based upon ideas. There are relatively simple but powerful ideas at the crux of all the big religious systems. Most people are born in a system and just accept that and go along with it as long as it’s not too onerous or they feel like they live their life through it properly.

I just agree with the ethics of that type of Nordic paganism, which is really how the Vikings lived and how they behaved. I’m less concerned with small groups, which I respect. I like the Odinic Rite, but I personally believe that those sorts of things will only ever activate post-modern minorities and very small ones at that.

I think people should identify with what they think they are and the values that they hold. This symbol really means strength or courage or masculinity or the first man or the first principle of war or the metaphysics of conflict. So, I just think it’s a positive system of value.

I never really was a Christian. Culturally, I have great admiration for elements of Christian art. More so than most people who are pagan who have violently reacted against it. I don’t really share that emotionalism. But I don’t agree with Christian ethics. Deep down, they’ve ruined the West, and we’re in the state that we are because of them.

Q: Just added on to that: How do we create more Nietzscheans? How do we spread Nietzscheanism as a religion, as an idea?

B: You’ve got to get people quite young. I think you’ve got to introduce alternative value systems to them. This is a society that says weakness is good, weakness should be pitied, the ill are weak, the disabled are weak, people who’ve got various things wrong with them (too fat, too thin, bits dropping off) they need help. They may need help. But the value system that lies behind that desire to help worships the fact of weakness and the fact that people are broken. If you worship the idea of strength and tell the weak to become stronger, which is a reverse idea for helping them essentially. You help them in order to get stronger. You totally reverse the energy pattern and you’ve reversed the system of morals that exists in this culture now. You’ve reversed the sort of things that Rowan Williams or his predecessor or his likely successor always says, basically. I think that’s what you have to do.

I personally think it’s a moral revolution, not anything political, that will save the West, because all the technology is here, all the systems of power are here. You only have to change what’s in people’s minds. It’s very difficult though.

Q: So, to a young person watching this video, never heard of you before, where would he go to find out about Nietzscheanism?

B: Just go to the Wikipedia page, surprisingly, although it’s a bit trivial, is actually quite accurate in a tendentious way. Although some of the philosophical debates about him and the genealogy of his works might confuse people because it views it in an academic way. And you don’t need to put his name to it. There’s a cluster of power-moral, individualistic, elitist, partly antinomian, partly gnostic, partly not, partly pagan, vitalist and other ideas which go with that sort of area.

Strength is morality. Weakness is sin. Weakness requires punishment. If you’re weak, if you’re obese, if you’re a drug addict, become less so. Become stronger. Move towards the sun. Become more coherent. Become more articulate. Cast more of a shadow. It’s almost a type of positive behaviorism in some ways. But it’s not somebody wagging their finger and so on, because you’re doing it for yourself. It comes from inside.

Q2: Do you not think though that Nietzscheanism doesn’t have a transcendental element to it?

B: That’s why I’m wearing this [rune pendant], you see, because I probably think there ought to be such a thing. Many people need to go beyond that. If his thinking before he went mad, probably because he had tertiary syphilis, it’s up to sort of 1880, so we’re talking about thinking that’s 130 years old.

I think in some ways he’s an anatomist of Christianity’s decline, because Christianity been declining mentally and in some ways extending out into the Third World where it’s real catchment area now is. I mean, there will be a non-White pope soon. Christianity will begin to wear the face of the south very soon. It’s the ideal religion for the south. It’s pity for those who fail, for those who are weak, for those who are hungry, for those who are broken. Have pity on your children, O Lord. It’s an ideal religion. Don’t take it through violence or fear or aggression. Submit and be thankful for what He will give you in His wisdom.

But it’s ruining us. For centuries we were strong even despite that faith, but of course we made use of it. The part that fits us is the extreme transcendence of Christian doctrine. That’s what Indo-Europeans like about that faith. The enormous vaulting cathedrals, the Gothic idea that you can go up and up and up. It’s that element in it that we like, and we made into ourselves. But we forgot the ethical substratum. We forgot the sort of troll-like ethical element that there is no other value but sympathy, there is no other value than compassion, that love is the basis of all life. And ultimately that is a feminine view of civilization which will lead to its collapse in masculine terms.

Q2: How would you view the works of Julius Evola?

B: Yes, they’re the counter-balance to Nietzsche. There is a lot of religious elements in there of a perennialist sort that a lot of modern minds can’t accept. You see, Nietzsche is a switchblade, and nearly all people in this society are modern even if they think they’re not. Nietzsche is a modern thinker. Nietzsche is a modernist. Nietzsche can reach the modern mind. Nietzsche’s the most Right-wing formulation within the modern mind that people can accept.

My view is that people who accept Evola straight out aren’t living in the modern world. That’s not a criticism. It’s a description of where they are. I think for people to become illiberal they have to become illiberal first within the modern world. Some people would say you have to go outside of it. You know, the culture of the ruins and the revolt against the modern world, per se. But I personally think that we’re in modernity.

But there will be people who go to Nietzsche and Thus Spake Zarathustra, which is really a semi- or pseudo-religious text, is not enough and they’ll want to go beyond that and they’ll want a degree and a tier of religiosity. The dilemma always in the West is what to choose. Back to Christianity or on to paganism? Which system do you choose?

Evola said he was a Catholic pagan, didn’t he? One knows what he means. But I see paganism peeping out of everything. I see paganism peeping out of Protestantism, the most Jewish form of Christianity, through its power-individualism and its extremist individuality (Kierkegaard, Carlyle, Nietzsche). I see paganism saturating Catholicism and peeping out of it at every turn, aesthetically, artistically, the art of the Renaissance, the return of the Greco-Roman sensibility, the humanism of the ancient world. Some of the greatest classicists were Medieval Popes and so on. I see it just looming out. The whole structure of the Catholic Church is a Roman imperial structure, Christianized. So, I see it peeping out.

Our law is Roman. All of our leaders were educated and steeped in the classical world to provide a dialectical corollary to Christianity without them being told that’s what is happening. The decline of the classics is partly because people don’t want to go back there, basically. So, you don’t teach it to anyone apart from tiny little public school elites, which are .2% of the population who read a few authors who no one else even knows exist. You know, big deal.

The difficulty with Evola is that it’s a very great leap for the modern mind. Although in his sensibility, I agree with his sensibility, really. I agree with him going out amidst the bombings, not caring. I agree with that sort of attitude towards life, which is an aristocratic attitude towards life. But we’re living in a junk food, liberal, low middle class society. You’ve got to start where you are. I think Nietzsche is strong enough meat for most people and is far, far, far too strong for 80% now.

Today, the mentally disabled have been allowed into the Paralympics. So, you will have the 100 yard cerebral palsy dash at the next Olympics in London in 2012. This is the world we’re living in. Nietzsche would say that’s ridiculous and so on. And that is a shocking and transgressive and morally ugly attitude from the contemporary news that we see. So, it’s almost as if Nietzsche’s tough enough for this moment.

But I’m interesting in that he said, “God is dead in the minds of men.” That doesn’t necessarily mean, of course, although he was a militant atheist, he’s living open the idea that . . . [God objectively exists—Ed.]. You see, the Christian idea of God was dying around him, mentally, and it has died. I mean, hardly anyone really, deep down, believes that now. Even the people who say that they do don’t in the way that they did 100 years ago or their predecessors did.

So, it has died, but I think there are metaphysically objectivist standards outside life. Whether our civilization can revive without a return to them is very open. It’s very questionable. Where that discourse is to come from is . . . The tragedy would be if Christianity sort of facilitated our greatness, but ended up ruining us, which of course might be the true thesis.

Now we’re getting into deep waters.

Q: What is your view of Abrahamic religions?

B: I think religion is a good thing. The Right always supports the right of religion to exist. Religion does cross ethnic and racial boundaries. Afghanistan was Buddhist once. I prefer people to have some sort of religious viewpoint, even the most tepid sort of thing, but none at all, because at least there is a structure that is in some sense prior.

But, personally, I prefer tribally based religions. I prefer religions that are about blood and genetics and honor and identity and are nominalist and that are specific. But I think people will adopt different systems because they’re physiologically different even within their group. You can see that about certain people. Certain people, Christianity suits them very well and they can be quite patriotic and quite decent people and so on in that system and there we are. But for me? No.

I’m a barbarian in some ways. People can worship what gods they want within the Western tradition, and that’s all right.

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/10/paganism-christianity-nietzsche-evola/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2012/09/NietzscheSeated.jpg

[2] Punch and Judy: http://www.counter-currents.com/2013/03/the-real-meaning-of-punch-and-judy/

00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, julius evola, nietzsche, révolution conservatrice, paganisme, tradition, traditionalisme, christianisme, jonathan bowden |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 29 avril 2014

Charles Péguy, un hétérodoxe entre socialisme et christianisme

Charles Péguy, un hétérodoxe entre socialisme et christianisme

Méridien Zéro a reçu Rémi Soulié, critique littéraire au Figaro Magazine pour évoquer avec lui la figure de Charles Péguy, poète, écrivain et essayiste.

A la barre, Olivier François assisté de Jean-Louis Roumégace.

A la technique JLR.

Pour écouter:

http://www.meridien-zero.com/archive/2014/02/13/emission-...

00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rémi soulié, charles péguy, socialisme, christianisme, france, entretien, histoire, philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 septembre 2013

Monothéismes et paganismes

Monothéismes et paganismes

Le numéro 56 de TERRE & PEUPLE Magazine est presque tout entier consacré aux monothéismes et aux paganismes.

Pierre Vial consacre son éditorial à un pieux hommage qu’il rend à ‘l’âme altière’ de Dominique Venner, derrière qui il a lui-même marché depuis ses quinze ans, car il n’a jamais suivi d’autre chef que lui. Il nous engage ‘à nous orienter sur cette ‘étoile polaire’. Il cite Bruno de Cessole, pour qui le dernier geste de Dominique Venner n’a rien du désespoir. C’est au contraire un sacrifice accompli pour réveiller nos consciences.

Pierre Vial ouvre ensuite le dossier ‘Monothéismes et paganismes’ pour souligner que l’islam se trouve dans un rapport de filiation avec les deux autres monothéismes et qu’un gouffre sépare ces trois religions du désert des religions de la forêt. Il se réfère aux archéologues israéliens Finkelstein et Silbermann, pour qui la saga biblique n’est qu’un produit de l’imagination, conçu sous la dynastie davidique, et à Jean Soler, qui a démontré que les épisodes d’Abraham et de Moïse ne peuvent plus être considérés comme historiques. Les dominations étrangères, assyrienne et perse, et les déportations des Hébreux ont alors été interprétées comme une punition pour leur tolérance à l’égard de dieux étrangers, ce qui doit les faire passer à la monolâtrie (pour un Dieu national), qui se muera bientôt dans une alliance privilégiée avec le Dieu unique et universel et justifiera une réécriture de la Bible à la fin du IVe siècle seulement.

Pour les Indo-Européens, Jean Haudry souligne que leur polythéisme s’est accommodé d’accumuler la tradition, sans jamais en retrancher ni craindre les contradictions et les paradoxes. Avec les temps historiques, les dieux, frères des hommes, ont tendance à s’en éloigner, peut-être suite au feu qui leur a été volé par Prométhée, et suite aux comportements inamicaux des héros, ‘contempteurs des dieux’. En Grèce, l’athéisme va apparaître avec l’atomisme matérialiste et l’épicurisme. Chez les Iraniens, le mazdéisme, avec son dieu suprême Ahura Mazda (Seigneur Sagesse), est une tentative avortée de monothéisme. Dans l’hindouisme, la recherche de l’unité fait évoluer le polythéisme en panthéisme. Toutefois, Brahma et Civa forment avec Vishnu le Trimurti ou Trinité, mais les trois composantes de la triade (avec les trois couleurs, blanche, rouge, noire qui leur sont associées) leur sont préexistantes.

Traitant la distinction entre monothéisme et polythéisme, Robert Dragan remarque que la Bible désigne paradoxalement le Dieu unique par le pluriel Eloïm, alors que Aristote (sur qui saint Thomas d’Aquin appuiera largement sa Somme théologique) pose les preuves d’un Dieu créateur qui est de nature différente des autres dieux, qui ne sont que représentation du monde, donc des créations des hommes. La clé métaphysique des païens n’est pas la révélation dogmatique, mais la contemplation muette qu’on n’atteint par recherche par ascèse, notamment celle des mystiques chrétiens.

Claude Perrin rappelle que les juifs sont passés du polythéisme à la monolâtrie d’un Dieu réservé au seul peuple juif. Les chrétiens en feront le Dieu de tous les peuples, notamment tous les peuples conquis par l’Empire romain, ce qui ne pouvait que séduire l’Empereur Constantin. Tard venu, le monothéisme a fait d’innombrables emprunts au polythéisme. Rare substitut qui subsiste aux dieux anciens : le Père Noël.

Claude Valsardieu dresse une fiche ‘théométrique’ extraordinairement fouillée d’Apollon, divinité solaire de la conscience éclairée, qui surclasse l’intelligence mercurienne, de l’esprit prophétique, qui transcende la raison logique, de l’harmonie supérieure, de la beauté radieuse, de l’espérance. Dieux guérisseur pourfendeur du Python, il dirige ses flèches contre la maladie. D’origine hyperboréenne, ses premières représentations sont égyptiennes.

Pierre Vial esquisse les traits les plus marquants de notre néo-paganisme : le ré-enchantement d’un monde qui a été diabolisé, méprisé et honteusement maltraité. Notre paganisme est une réalité charnelle et vécue, c’est le rejet de l’intolérance des religions fanatiques, c’est la revendication de la dignité des hommes libres et responsables d’eux-mêmes. C’est un paganisme de méditation, de sagesse, de combat, de fécondité, d’enracinement, de sublimation par le culte du sacré, un paganisme de fidélité, à la tradition de nos anciens, à notre sang et à notre terre.

Alain Cagnat retrace la voie qui a mené du monothéisme à l’universalisme mondialiste. On attribue à Aménophis IV Akhenaton, pharaon de la XVIIIe dynastie (XIIIe AC) la paternité d’un monothéisme qui a été sans lendemain. Moïse ne remonterait qu’au VIIIe siècle AC, mais le monothéisme juif serait en fait beaucoup plus récent. Yahveh, dieu unique n’est au départ qu’un dieu national qui ne tolère pas le culte d’autres divinités par les juifs. C’est la condition contractuelle de leur suprématie, voire de leur surhumanité. Le christianisme est le même monothéisme étendu par saint Paul à tous les peuples du monde. Adopté par Constantin, le monothéisme chrétien est imposé à tous les peuples de l’Empire romain. Cette adoption lui assure un triomphe sur ces peuples jusqu’à la fracture interne de la réforme des protestants et la contestation. Celle des humanistes d’abord et ensuite celle des Lumières d’un esprit sanctifié par une influence maçonnique évidente, qui édifie un nouvel universalisme, avec une nouvelle métaphysique du progrès illimité, poursuivi dans le cadre d’un Contrat social régi par des Droits de l’Homme, révélés eux aussi par le même esprit saint laïc. Les Droits de l’Homme sont le credo insurpassable de la tolérance, lequel prescrit l’intolérance contre les ennemis de la liberté obligatoire. Comme il prescrit le droit et bientôt le devoir d’ingérence pour sanctionner les dissidents. Engendré par le libéralisme, l’individu doit pouvoir se libérer de tout lien qui l’attache à un groupe, fût-ce sa famille et rien ne peut entraver son activité économique sur un marché de libre concurrence. En soignant son propre bien, il fait le bien de tous, de toute l’humanité car le marché de doit pas connaître de frontières, surtout pas nationales, car il y a une équation entre nation et shoah. Il ne peut y avoir d’autre règle que l’auto-régulation du marché par l’équilibre de l’offre et de la demande. Elle s’impose aussi bien au travail qu’aux marchandises et services et le chômage exerce sur le prix du travail une pression bénéfique pour le prix des produits, qu’elle s’exerce par la concurrence des travailleurs des pays à bas salaires ou des travailleurs immigrés, dessinant avec les délocalisations le spectre d’un nouvel esclavagisme. Le mondialisme a connu un grand essor avec l’effondrement de l’URSS et la disparition du monde bipolaire et avec l’intégration des pays BRIC (Brésil/Russie/Inde/Chine) dans le grand marché sans nations. Celui-ci favorise la consolidation de quelques dizaines de multinationales, Certaines de ces ‘majors’, avec les banques qui leur sont associées par participations croisées, sont plus puissantes qu’un état comme la France et nombre de dirigeants politiques démocratiques sont issus de leur sérail (Goldman Sachs). Cette maffia a eu l’habileté d’inciter les états à s’endetter, non plus auprès de leurs administrés, mais auprès du capitalisme apatride. Marx, qui dénonçait cette dictature de la troisième fonction promettait de la renverser par la dictature du prolétariat, non moins matérialiste ni non moins mondialiste. L’Eglise catholique, mondialiste par définition même, avait vu ses prêtres ouvriers attirés par le marxisme, se syndiquer à la CGT, voire adhérer au parti. Dans les colonies, les missionnaires ont alors ressuscité la Controverse de Valladolid (sur la légitimité de la colonisation), et se sont plus préoccupés du bien temporel des indigènes que de leur bien spirituel. Pie XII intimera aux missionnaires l’ordre de ne plus occidentaliser les indigènes, mais de respecter leur identité et de promouvoir leur indépendance. Nombre de chrétiens soutiendront activement le Vietminh et les égorgeurs du FLN. La théologie de la libération fait la synthèse du marxisme et du message chrétien. C’est la cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui condamnera la trop grande implication du clergé dans la révolution politique. Délaissant le marxisme moribond, les tenants de la théologie de la libération vont s’engager dans les combats modernes de l’altermondialisme et de l’antiracisme, lequel va notamment obtenir que le mot ‘race’ soit supprimé » de tous les textes officiels français. Toute recherche d’identité est condamnée comme discriminatoire. Jusque là, on reconnaissait communément les races bibliques issues des trois fils de Noé, avec une multitude de subdivisions. Le mythe de l’ancêtre commun né en Afrique, rapidement invalidé par les découvertes scientifiques, n’est plus reçu que par les Noirs. L’antiracisme s’est rapidement étendu à toute discrimination, physique, sexuelle, religieuse. Le mixage que poursuit le multiculturalisme est une machine à tuer les peuples. Il ne débouche pas du tout sur un mélange généralisé des races, mais sur le communautarisme ou repli de chaque groupe dans des ghettos, avec une sérieuse perspective de guerre interethnique. La fin du cycle est proche.

Sous le titre ‘Gouverner par le chaos’, Thibault, membre de la rédaction du scriptoblog, répond à la question que posait, en 1929 déjà, le Dr Edward Bernays, l’auteur de ‘Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie’ : « Ne pourrait-on pas mobiliser les masses sans qu’elles s’en rendent compte ? ». Neveu de Freud, Bernays est avec Walter Lippmann, un des fondateurs de l’ingénierie sociale, technique scientifique qui prétend par le contrôle de toutes les sphères du vivant pouvoir écraser toute déviance à la pensée correcte. Notamment par l’association d’idées (le chien de Pavlov qui salivait au seul tintement de la sonnette qui accompagnait tous ses repas ou la diabolisation des contestataires d’aujourd’hui par leur reductio ad hitlerum). L’institut Tavistock, financé par Rockefeller, a théorisé ces méthodes dites de contre-insurrection. Le projet exprimé est de mettre en place « un fascisme à visage démocratique », en affaiblissant notre moral, par des crises suscitées, des désordres entretenus, un management négatif, l’immigration de remplacement et le communautarisme, la discrimination positive de minorités ethniques, religieuses, sexuelles, la déstabilisation par l’affolement dans la submersion dans une surabondance d’information, le neuro-marketing. Les ingénieurs sociaux analysent et mesurent les réactions chimiques aux stimuli qu’ils administrent à leurs cobayes humains, rythmes, couleurs, poses, gestuelle. Un des objectifs à terme de cette guerre cognitive serait la cybernétisation de l’humanité.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Revue, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, monothéisme, christianisme, nouvelle droite, revue, terre et peuple |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 13 juin 2013

Anarchie et Christianisme de Jacques Ellul

"Anarchie et Christianisme" de Jacques Ellul

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com/

Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:

Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:

« La question ici posée est d’autant plus difficile que les certitudes à ce sujet sont établies depuis longtemps, des deux côtés, et jamais soumises à la moindre interrogation. Il va de soi que les anarchistes sont hostiles à toutes religions (et le christianisme est de toute évidence classé dans la catégorie), il va non moins de soi que les pieux chrétiens ont horreur de l’anarchie, source de désordre et négation des autorités établies. » (p.7)

Jacques Ellul aborde ici deux sujets qui lui tiennent à cœur. L’auteur est surement un des plus brillants intellectuels d’après-guerre. Spécialiste de Marx il prend pourtant parti pour la mouvance anarchiste. Protestant, il brosse une vision d’un christianisme qui se rapproche du christianisme des origines, ce « bolchevisme de l’Antiquité » qu’a tant fustigé la Nouvelle Droite. Il demeure aussi un spécialiste du droit romain et un critique de la pensée bourgeoise et de la technique. Il est l’auteur, à la suite de Léon Bloy, d’Exégèse des nouveaux lieux communs (1966).

Anarchie et Christianisme est un livre assez court, 160 pages environ dans l’édition dont je dispose. Encore une fois, il est assez appréciable de pouvoir lire des livres synthétiques, sans que cela dénature la pensée ou le propos de l’auteur. Deux grandes parties structurent cet ouvrage. Tout d’abord le Chapitre Ier : L’anarchie du point de vue d’un chrétien puis le Chapitre II : La Bible, source d’anarchie.

L’auteur commence par poser les bases de son anarchisme : « Si j’écarte l’anarchisme violent, reste l’anarchisme pacifiste, antinationaliste, anticapitaliste, moral, antidémocratique (c'est-à-dire hostile à la démocratie falsifiée des Etats bourgeois), agissant par des moyens de persuasion, par la création de petits groupes et de réseaux, dénonçant les mensonges, les oppressions, avec pour objectif le renversement réel des autorités quelles qu’elles soient, la prise de parole par l’homme de la base, et l’auto-organisation. Tout cela est très proche de Bakounine. » (p.24)

Cette partie est d’ailleurs remarquablement intéressante car Jacques Ellul plaide pour des actions de rupture avec la société. L’auteur donne un certain nombre de domaines : refus de l’enseignement obligatoire, du service militaire, des vaccinations, de la police, retour à la terre, … et donne l’exemple d’un ami à lui, persécuté par l’administration pour avoir refusé de vacciner son bétail… Lorsque nous voyons le chemin parcouru depuis, avec les normes toujours plus drastiques de l’UE, soutenu par les lobbies pharmaceutiques, chimiques, etc…, on ne peut que saluer la clairvoyance de ces quelques lignes. D’ailleurs, la profondeur de sa pensée s’exprime en ces quelques mots : « Bien attendu, ce ne sont que des petites actions, mais si on en mène beaucoup, si on est vigilant, on peut faire reculer l’omniprésence de l’Etat. Compte tenu que la « décentralisation » menée à grand bruit par Defferre a rendu la défense de la liberté beaucoup plus difficile. Car l’ennemi ce n’est pas l’Etat central aujourd’hui, mais l’omnipotence et l’omniprésence de l’administration. » (p.28). Décédé en 1994, Jacques Ellul n’aura pas eu le temps de mesurer les effets dévastateurs du traité de Maastricht soutenu par la gauche (y compris Mélenchon). Lui le pourfendeur de l’administration et des techniciens… traité qui rajoute des contraintes à celles dénoncées par Ellul dans l’action des mouvements dissidents. Par ailleurs, comme le rappelle l’auteur « qui paie, commande ! » (p.29). Une phrase qui devrait restée gravée dans les esprits, car elle est non seulement au cœur du rapport de domination capitaliste, mais également plus largement dans la plupart des rapports de domination entre les hommes.

Ces quelques pages sur l’anarchisme sont très vivifiantes pour accroître certaines réflexions quant aux façons d’agir. Jacques Ellul aura écrit avant l’avènement d’internet, qui constitue aujourd’hui un formidable moyen de contournement de l’Etat et de diffusion des idées comme le sont les radios internet (Méridien Zéro) ou les différents blogs (Novopress, Zentropa, …). La technologie peut avoir du bon…

La deuxième partie, La Bible, source d’anarchie défend la thèse selon laquelle le message du Christ, puissamment révolutionnaire, s’oppose aux différentes formes de domination de l’homme par l’homme selon le sens composé à partir du grec an-arkhé. Cette partie se présente donc comme une forme d’exégèse et s’attarde aussi sur la Bible hébraïque, problématique de ce point de vue, en raison de l’omniprésence des figures royales. Jacques Ellul fait aussi œuvre d’historien, en replaçant le message christique dans son contexte et particulièrement dans celui de l’affrontement avec le pouvoir romain et le pouvoir hérodien, dépendant des Romains. Un élément est particulièrement intéressant dans cette partie du livre, la réflexion sur le Diable, bâti sur le terme grec diabolos, qui signifie « le diviseur ». Pour Ellul, « l’Etat et la politique sont facteurs de division entre les hommes ». Cette réflexion pourrait faire écho à cet extrait de l’Epitre aux Galates de Paul de Tarse : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. » Un chrétien doit donner sa priorité à la Foi et tenter de rompre les barrières qui divisent l’humanité. La sous-partie Apocalypse est d’ailleurs très claire sur ces différents points d’après l’auteur : « […] il y’a une opposition radicale entre la Majesté de Dieu et toutes les puissances et pouvoirs de la terre (d’où l’erreur considérable de ceux qui disent qu’il y’a continuité entre le pouvoir divin et les pouvoirs terrestres, ou encore, comme sous la monarchie, qu’à un Dieu unique, tout-puissant, régnant dans le ciel, doit correspondre sur Terre un Roi unique, également tout-puissant ; l’Apocalypse dit exactement le contraire !) »

Nous ne doutons pas que cette seconde partie, dont nous vous laissons découvrir l’intégralité de la réflexion, pour éviter les raccourcis, suscitera des débats autant au sein des Chrétiens, qu’au sein de tous ceux qui sont attachés à leur terre, à leur patrie.

Ce qui me frappe dans la lecture de ce petit livre, c’est qu’on y trouve une pensée qui s’oppose en bien des points à ce qui fut celle de la Nouvelle Droite et en particulier de celle de Dominique Venner qui notait dans le Choc de l’histoire ou encore dernièrement dans son testament politique que l’Europe n’avait pas de religion identitaire (à l’inverse, par exemple, de l’Inde). La ND proclame une pensée très marquée par le paganisme et l’importance de la hiérarchie (aristocraties), là où Ellul en chrétien sincère s’y oppose. Pourtant, je dois bien admettre que la pensée d’Ellul est fortement « séduisante » car elle présente un christianisme qui s’oppose dans ses bases au monde dans lequel nous vivons et qui offre l’espérance.

Que l’on s’intéresse à la pensée anarchiste, au christianisme ou qu’on cherche quelques « cartouches intellectuelles », la lecture d’Anarchie et Christianisme s’impose. C’est aussi un moyen d’entrer en contact avec la pensée de Jacques Ellul avec ce qu’elle a de plus profonde : sa foi chrétienne.

Jean

Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.

00:05 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchie, christianisme, jacques ellul, philosophie, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 mai 2013

Semitic Monotheism

S. Gurumurthy:

S. Gurumurthy argues that the monotheistic Semitic religions of what he calls "the West" brought intolerance to India. Traditionally, Gurumurthy argues, Indian culture was characterized by a liberal pluralism stemming from the polytheism of Hindu beliefs.

In the history of human civilization there have been two distinct ways of life -- the eastern and the Semitic. If we look at the history of India and of its people on the one hand and at the history of Semitic societies on the other, we find a glaring difference. In India the society and individual form the center of gravity, the fulcrum around which the polity revolves, and the state is merely a residuary concept. On the other hand, in the Semitic tradition the state wields all the power and forms the soul and the backbone of the polity. In India, temporal power was located in the lowest units of society, which developed into a highly decentralized social network. This was the very reverse of the centralized power structures that evolved in the Semitic tradition of the West. We had decentralizing institutions, of castes, of localities, of sects belonging to different faiths; of groups of people gathering around a particular deity or around a particular individual. Society was a collection of multitudes of self-contained social molecules, spontaneously linked together by socio spiritual thoughts, symbols, centers of pilgrimage, and sages. In the West the most important, and often the only, link between different institutions of the society was the state.

THE RESIDUAL STATE

Of course, the state also existed in India in the past, but only as a residual institution. It had a very limited role to perform. Even the origin of the state is said to be in the perceived necessity of an institution to perform the residual supervisory functions that became necessary because a small number of people could not harmonize with the rest in the self- regulating, self-operating and self powered functioning of the society. The state was to look after the spill-over functions that escaped the self-regulating mechanisms of the society. The Mahabharata, in the Santiparva, defines the functions of the state precisely thus. The state was to ensure that the one who strays away from public ethics does not tread on others. There was perhaps no necessity for the state at one point in our social history. The evolution of society to a point where certain individuals came to be at cross purposes with the society because of the erosion of dharmic, or ethical values, introduced the need for a limited arbiter to deal with "outlaws" who would not agree to be bound by dharma. That task was entrusted to the state. This appears to be the origin of the state here. So the society or the group, at whatever level it functioned, was the dominant reality and the state was a residual authority. The society had an identity distinct from the state. Social relations as well as religious and cultural bonds transcended the bounds of the state.

DHARMA VS. SOCIAL CONTRACT

People in the Semitic society, on the other hand, seem to have burdened themselves with the state the moment they graduated from tribalism and nomadic life to a settled existence. Thus the Semitic society never knew how to live by self-regulation. People never knew how to exist together unless their lives were ordered through the coercive institution of the state. The concept of self-regulation, the concept of dharma, the personal and public norms of action and thought that we have inherited from time immemorial, did not have any chance to evolve. Instead what evolved, for example in the Christian West, was the "social contract" theory of the state. And this became the basis of the nation state that dominated during the era of Western hegemony. But even before that, a mighty state, a nation-less state, had already evolved in the West. It was a state that cut across all nations, all societies, all ethnicities, all faiths, all races. This was the kind of state developed by the Romans. The statecraft of the Romans purveyed power and power alone. Later, after the collapse of the nationless state, tribal nationalism began to be assertive. This nation state, whose power was legitimated according to socio-religious criteria, became the model for the Semitic society. Far from being an arbiter, the state became the initiator, the fulcrum of the society.

STATELY RELIGION

Western society thus became largely a state construct. Even geography and history began to follow state power. In the scheme of things, the king symbolized total power, the army became crucial to the polity, and the police indispensable. The throne of the king became more important than the Church, and his word more important than the Bible, forcing even the Church to acquire stately attributes and begin competing with the state. That is why the first Church was founded in Rome. Because of the social recognition of state power and the importance that it had acquired, religion had to go to the seat of the state. That is how Rome, and not Bethlehem, became the center of Christian thought. The Church developed as a state-like institution, as an alternative and a competing institution. The Church began to mimic the state, and the Archbishop competed with the King. And finally religion itself became a competitor of the state. Naturally there were conflicts between these two powerful institutions -- between the state and the Church, and between the King and the Archbishop. Both owed allegiance to the same faith, the same book, the same prophet -- and yet they could not agree on who should wield ultimate power. They fought in order to decide who amongst them would be the legitimate representative of the faith. And, in their ^ght, both invoked the same God. The result was a society that was at war with itself; a society in which the stately religion was at war with the religious state. The result also was centralism and exclusivism, not only in thought, but also in the institutional arrangements. Out of such war within itself -- including between Christianity and Islam -- Semitic society evolved its centralist and exclusivist institutions that are now peddled as the panacea for the ills of all societies. As the monotheistic civilization rapidly evolved a theocratic state, it ruled out all plurality in thought. There could not be any doubt, there could not be a second thought competing with the one approved and patronized by the state, and there could not even be a second institution representing the same faith. The possibility of different religions or different attitudes to life evolving in the same society was made minimal. No one could disagree with the established doctrine without inviting terrible retribution. Whenever any semblance of plurality surfaced anywhere, it was subjected to immediate annihilation. The entire social, political and religious power of the Semitic society gravitated toward and became slowly and finally manifest in the unitary state. Thus single-dimensional universality, far more than plurality, is the key feature of Western society. The West, in fact, spawned a power-oriented, power-driven, and power-inspired civilization which sought and enforced thoughts, books, and institutions.

GUARDIAN SAGES

This unity of the Semitic state and the Semitic society proved to be its strength as a conquering power. But this was also its weakness. The moment the state became weak or collapsed anywhere, the society there also followed the fate of the state. In India, society was supported by institutions other than the state. Not just one, but hundreds and even thousands of institutions flourished within the polity and none of them had or needed to use any coercive power. Indian civilization -- culture, arts, music, and the collective life of the people guardianship of the people and of the public mind was not entrusted to the state. In fact, it was the sages, and not the state, who were seen as the guardians of the public mind. When offending forces, whether Sakas or Huns or any others, came from abroad, this society -- which was not organized as a powerful state and was without a powerful army or arms and ammunition of a kind that could meet such vast brute forces coming from outside -- found its institutions of state severely damaged. But that did not lead to the collapse of the society. The society not only survived when the institutions of the state collapsed, but in the course of time it also assimilated the alien groups and digested them into inseparable parts of the social stream. Later invaders into India were not mere gangs of armed tribes, but highly motivated theocratic war-mongers. The Indian states, which were mere residues of the Indian society, caved in before them too. But the society survived even these crusaders. In contrast, the state-oriented and state-initiated civilizations, societies and cultures of the West invariably were annihilated with the collapse of the state. Whether the Romans, the Greeks or the Christians, or the later followers of Islam, or the modern Marxists -- none of them could survive as a viable civilization once the state they had constructed collapsed. When a Semitic king won and wiped out another, it was not just another state that was wiped out, but all social bearings and moorings of the society -- all its literature, art, music, culture and language. Everything relating to the society was extinguished. In the West of today, there are no remnants of what would have been the products of Western civilization 1500 years ago. The Semitic virtue rejected all new and fresh thought. Consequently, any fresh thought could prevail only by annihilating its predecessor. At one time only one thought could hold sway. There was no scope for a second.

EASTERN PLURALISM

In the East, more specifically in India, there prevailed a society and a social mind which thrived and happily grew within a multiplicity of thoughts. "Ano bhadrah kratavo yantu visatah" ("let noble thoughts come in from all directions of the universe") went the Rigvedic invocation. We, therefore, welcomed all, whether it was the Parsis who came fleeing from the slaughter of Islamic theocratic marauders and received protection here for their race and their religion, or the Jews who were slaughtered and maimed everywhere else in the world. They all found a secure refuge here along with their culture, civilization, religion and the book. Even the Shia Muslims, fearing annihilation by their coreligionists, sought shelter in Gujarat and constituted the first influx of Muslims into India. Refugee people, refugee religions, refugee cultures and civilizations came here, took root and established a workable, amicable relationship with their neighborhood. They did not -- even now they do not -- find this society alien or foreign. They could grow as constituent parts of an assimilative society and under an umbrella of thought that appreciated their different ways. When first Christianity, and later Islam, came to India as purely religious concerns, they too found the same assimilative openness. The early Christians and Muslims arriving on the west coast of India did not find anything hostile in the social atmosphere here. They found a welcoming and receptive atmosphere in which the Hindus happily offered them temple lands for building a church or a mosque. (Even today in the localities of Tamilnadu temple lands are offered for construction of mosques). It was only the later theocratic incursions by the Mughals and the British that introduced theological and cultural maladjustments, creating conflict between the assimilative and inclusive native ways of the East and the exclusive and annihilative instincts of Islam and even Christianity. Until this occurred, the native society assimilated the new thoughts and fresh inputs, and had no difficulty in keeping intact its social harmony within the plurality of thoughts and faiths. This openness to foreign thoughts, faiths and people did not happen because of legislation, or a secular constitution or the teachings of secular leaders and parties. We did not display this openness because of any civilizing inspiration and wisdom which we happened to have received from the West. Yet, we are somehow made to believe, and we do, that we have become a somewhat civilized people and have come to learn to live together in harmony with others only through the civilization, the language, the statecraft and the societal influence of the West! It is a myth that has become an inseparable component of the intellectual baggage that most of us carry.

SURVIVING THE SEMITIC ONSLAUGHT

Religious fanaticism, invaded us and extinguished our states and institutions, our society could still survive and preserve its multidimensional life largely intact. Our survival has been accompanied, however, with an extraordinary sense of guilt. In our own eyes, we remain a society yet to be fully civilized. This is because, as the state in India quickly became an instrument in the hands of the invaders and colonizers, we were saddled not just with an unresponsive state, but a state hostile to the nation itself. A state-less society in India would have fared better. Such a paradox has existed nowhere else in the history of the world. When we look at the history of any other country, we find that whenever an overpowering alien state came into being, it wiped out everything that it saw as a native thought or institution. And if the natives insisted on holding on to their thought and institutions, then they were wiped out. But the Indian society survived under an alien and hostile state for hundreds of years, albeit at the price of having today lost almost all initiative and self confidence as a civilization.

GIVE ME YOUR PERSECUTED

How did the assimilative Hindu cultural convictions fare in practice, not just in theory and in the archives? This is probably best seen by comparing the Iranians of today with the Parsis of India. A few thousand of them who came here and who now number 200,000 have lived in a congenial atmosphere. They have not been subjected to any hostility to convert, or to give up their cultural or even racial distinction. They have had every chance, as much as the natives had, to prosper and evolve. And they did. They have lived and prospered here for 1500 years, more or less the same way as they would have lived and prospered in their own lands, had those lands not been ravaged by Islam. Compare an average Parsi with an average Iranian. Does the Persian society today display any native attributes of the kind that the Parsis, living in the Indian society, have managed to preserve? One can ^nd no trace of those original native attributes in the Iranian society today. That is because not only the native institutions, native faiths and native literature, but also the native mind and all vestiges of native originality were wiped out by Islam. That society was converted and made into a uniform outfit in form, shape and mental condition. On that condition alone would Islam accept it. What Islam did to the natives in Egypt, Afghanistan and Persia, or what Christianity did to the Red Indians in America, or what Christianity and Islam did to each other in Europe, or the Catholics did to Protestants, or the Sunnis did to Shias and the Kurds and the Ahmedias, or what the Shias did to the Bahais, was identical. In every case the annihilation of the other was attempted -- annihilation of other thoughts, other thinkers and other followers. The essential thrust of the Semitic civilizational effort, including the latest effort of Marxist monotheism, has been to enforce uniformity, and failing that, to annihilate. How can the West claim that it taught us how to lead a pluralistic life? If you look at history, you find that they were the ones who could not, and never did, tolerate any kind of plurality, either in the religious or the secular domain. If it has dawned upon them today that they have to live with plurality, it must be because of the violence they have had to commit against themselves and each other. The mass slaughter which the Western society has been subjected to by the adherents of different religious thoughts and by different tyrants is unimaginable, and perhaps they are now sick of this slaughter and violence. But the view we get, and are asked to subscribe to, is that the "civilized" West was a peaceful society, and that we brutes down here never knew how to live at peace with ourselves and our neighbors until liberated by the literate. What a paradox!

TEMPORAL POWER

The foundation of the Semitic system is laid on temporal power. For acceptance and survival in this system even religion had to marry and stick to temporal authority at the cost of losing its spiritual moorings. It was with this power -- first the state power, which still later was converted into technological power -- that the Christian West was able to establish its dominance. This brute dominance was clothed in the garb of modernity and presented as the civilization of the world. The aggressively organized Western society, through its powerful arm of the state, was able to overcome and subordinate the expressions of the self- governing decentralized society of the East that did not care to have the protection of a centralized state. Our society, unorganized in the physical sense, although it was much more organized in a civilizational sense, had a more evolved mind. But it did not have the muscle; it did not have the fire power. Perhaps because of the Buddhist influence, our society acquired disproportionately high Brahmatejas, Brahminical piety and authority, which eroded the Kshatravirya, the temporal war-making power. So it caved in and ceded temporal authority to the more powerful state and the statecraft that came from outside. The society that caves in is, in terms of the current global rules, a defeated society. This society cannot produce or generate the kind of self-confidence which is required in the modern world.

DYNAMIC CHRISTIANS, STAGNANT MUSLIMS

The nation-state was so powerful, that other countries, like India, could not stand against it. And when the nation-state concept was powered by religious exclusivism it had no equal. When religion acquired the state, the church itself was the first victim of that acquisition. Christianity suffered from the Christian state. It had to struggle not only against Islamic states and Islamic society, but also against itself. As a consequence, it underwent a process of moderation. First, it experienced dissent, then renaissance through arts, music and culture. Thus Christianity was able to overcome the effect of theocratic statecraft by slowly evolving as a society not entirely identified with the state. First the state began to dominate over the Church on the principle of separation between the religious and temporal authorities. The result was the evolution of the secular state. Thus the King wrested the secular power from the Archbishop. Then through democratic movements following the French Revolution, the people wrested power from the King. Later commerce invaded public life as the prime thrust of the Christian West. The theocratic state abdicated in favor of a secular state, the secular state gave way to democracy and later democracy gave way to commerce. Then power shifted from commerce to technology. And now in the Christian West, the state and the society are largely powered by commerce and technology. The Christian West today is even prepared to give up the concept of the nation-state to promote commerce fueled by technological advance. Look at the consolidation that is taking place between Mexico, Canada and the United States of America around trade, and the kind of pyramidal politico economic consolidation that is taking place in Western Europe. All this is oriented towards only one thing West.

ISLAM REMAINED UNCHANGED

While the Christian West has evolved dynamically over the past few centuries, the story of Islam is one of 1500 years of unmitigated stagnation. There has never been a successful attempt from within Islam to start the flow, so to speak. Anyone who attempted to start even a variant of the mainstream flow -- anyone who merely attempted to reinterpret the same book and the same prophet -- was disposed of with such severity that it set an example and a warning to anyone who would dare to cross the line. Some, who merely said that it was not necessary for the Islamic Kingdom to be ruled by the Prophet's own descendants were wiped out. Some others said that the Prophet himself may come again -- not that somebody else might come, but the Prophet himself may be reborn. They were also wiped out. The Sunnis, the Shias, the Ahmedias, the Bahais -- all of whom trusted the same prophet, revered the same book and were loyal to the same revelation -- were all physically and spiritually maimed. From the earliest times, Islam has proved itself incapable of producing an internal evolution; internally legitimized change has not been possible since all change is instantly regarded as an act of apostasy. Every change was -- and is -- put down with bloodshed. In contrast, the Hindu ethos changed continuously. Though, it was always change with continuity: from ritualistic life, to agnostic Buddhism, to the Ahimsa of Mahavira, to the intellect of Sankara, to the devotion of Ramanuja, and finally to the modern movements of social reform. In India, all these changes have occurred without the shedding of a single drop of blood. Islam, on the other hand retains its changelessness, despite the spilling of so much blood all around. It is the changelessness of Islam -- its equal revulsion towards dissent within and towards non-Islamic thoughts without -- that has made it a problem for the whole world.

ISLAM IN INDIA

The encounter between the inclusive and assimilative heritage of India and exclusive Islam, which had nothing but theological dislike for the native faiths, was a tussle between two unequals. On the one side there was the inclusive, universal and spiritually powerful -- but temporally unorganized - native Hindu thought. And on the other side there was the temporally organized and powerful -- but spiritually exclusive and isolated -- Islam. Islam subordinated, for some time and in some areas, the Hindu temporal power, but it could not erode Hindu spiritual power. If anything, the Hindu spiritual power incubated the offending faith and delivered a milder form of Islam -- Sufism. However, the physical encounter was one of the bloodiest in human history. We survived this test by fire and sword. But the battle left behind an unassimilated Islamic society within India. The problem has existed since then, to this day.

ISLAM, INDIA AND THE CHRISTIAN WEST

The Hindu renaissance in India is the Indian contribution to an evolving global attitude that calls for a review of the conservative and extremist Islamic attitudes towards non-Islamic faiths and societies. The whole world is now concerned with the prospect of extremist Islam becoming a problem by sanctifying religious terrorism. So long as the red flag was flying atop the Kremlin, the Christian West tried to project communism as the greatest enemy of world peace. It originally promoted Islam and Islamic fundamentalism against the fanaticism of communism. The West knew it could match communism in the market-place, in technology, in commerce, and even in war, but it had no means of combating communism on the emotive plane. So they structured a green Islamic belt -- from Tunisia to Indonesia -- to serve as a bulwark against Marxist thought. But that has changed now. When communism collapsed, extremist Islam with its terrorist tendencies instantly emerged in the mind of the Christian West as the major threat to the world.

HINDUS SURVIVED MUSLIM INVASION

We must realize that we have a problem on hand in India, the problem of a stagnant and conservative Islamic society. The secular leaders and parties tell us that the problem on our hands is not Islamic fundamentalism, but the Hindutva ideology. This view is good only for gathering votes. The fact is that we have a fundamentalist Muslim problem, and our problem cannot be divorced from the international Islamic politics and the world's reaction to it. To understand the problem and to undertake the task of solving it successfully, we must know the nature of Hindu society and its encounter with Islam in India. As a nation, we are heckled by the secularist historians and commentators: "You are caste-oriented, you are a country with 900 languages, and most of them with no script," they say. "You can't even communicate in one language, you don't have a common religious book which all may follow. You are not a nation at all. In contrast, look at the unity of Islam and its brotherhood." But the apparently unorganized and diverse Hindu society is perhaps the only society in the world that faced, and then survived, the Islamic theocratic invasion. We, the Hindu nation, have survived because of the very differences that seem to divide us. It is in some ways a mind- boggling phenomenon: For 500 to 600 years we survived the invasion of Islam as no other society did. The whole of Arabia, which had a very evolved civilization, was run over in a matter of just 20 years. Persia collapsed within 50 years. Buddhist Afghans put up a brave resistance for 300 years but, in the end, they also collapsed. In all of these countries today there remains nothing pre- Islamic worth the name save for some broken down architectural monuments from their pre-Islamic past. How did our society survive the Islamic onslaught? We have survived not only physically, but intellectually too. We have preserved our culture. The kind of music that was heard 1500 years ago is heard even today. Much of the literature too remains available along with the original phonetic intonations. So the Indian society continued to function under a hostile occupation even without a protective state. Or rather, we survived because our soul did not reside in an organized state, but in an organized national consciousness, in shared feelings of what constitutes human life in this universe that happens to be such a wonderfully varied manifestation of the divine, of Brahman.

HINDUTVA AS INDIA'S ANCHOR

The assimilative Hindu cultural and civilizational ethos is the only basis for any durable personal and social interaction between the Muslims and the rest of our countrymen. This societal assimilative realization is the basis for Indian nationalism, and only an inclusive Hindutva can assimilate an exclusive Islam by making the Muslims conscious of their Hindu ancestry and heritage. A national effort is called for to break Islamic exclusivism and enshrine the assimilative Hindutva. This alone constitutes true nationalism and true national integration. This is the only way to protect the plurality of thoughts and institutions in this country. To the extent secularism advances Islamic isolation and exclusivism, it damages Hindu inclusiveness and its assimilative qualities. And in this sense secularism as practiced until now conflicts with Indin nationalism. Inclusive and assimilative Hindutva is the socio-cultural nationalism of India. So long as our national leaders ignore this eternal truth, national integration will keep eluding us.

Center for Policy Studies, Madras.

1993.

00:08 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bjp, tradition, traditionalisme, monothéisme, religion, intolérance, islam, christianisme, hindouisme, inde, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 19 novembre 2012

Genèse de la pensée unique

Genèse de la pensée unique

par Claude BOURRINET

« Il n’y eut plus de rire pour personne. »

Procope

Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive.

Un basculement identitaire

L’Antiquité tardive est l’un de ces concepts historiques relativement flous, que l’on adopte, parce que c’est pratique, mais qui peuvent susciter des polémiques farouches, justement parce qu’ils dissimulent des pièges heuristiques entraînant des interprétations diamétralement apposées. Nous verrons que l’un des intérêts de cette recherche est d’avoir mis au jour les engagements singulièrement contemporains qui sous tendent des analyses apparemment « scientifiques ».

La première difficulté réside dans la délimitation de la période. Le passage aurait eu lieu sous le règne de Marc Aurèle, au IIe siècle, et cette localisation temporelle ne soulève aucun désaccord. En revanche, le consensus n’existe plus si l’on porte le point d’achoppement (en oubliant la date artificielle de 476) à Mahomet, au VIIe siècle, c’est-à-dire à l’aboutissement désastreux d’une longue série d’invasions, ou aux règnes d’Haroun al-Rachid et de Charlemagne, au IXe siècle, voire jusqu’en l’An Mil. Ce qui est en jeu dans ce débat, c’est l’accent mis sur la rupture ou sur la continuité.

Le fait indubitable est néanmoins que la religion, lors de ce processus qui se déroule quand même sur plusieurs siècles, est devenue le « trait identitaire de l’individu ». L’autre constat est qu’il s’éploie dans un monde de plus en plus globalisé – l’orbis romanus – dans un empire qui n’est plus « romain », et qui est devenu méditerranéen, voire davantage. Une révolution profonde s’y est produite, accélérées par les crises, et creusant ses mines jusqu’au cœur d’un individu de plus en plus angoissé et cherchant son salut au-delà du monde. La civilisation de la cité, qui rattachait l’esprit et le corps aux réalités sublunaires, a été remplacée par une vaste entité centralisée, dont la tête, Constantinople ou Damas, le Basileus ou le calife, un Dieu unique, contrôle tout. Tout ce qui faisait la joie de vivre, la culture, les promenades philosophiques, les spectacles, les plaisirs, est devenu tentation démoniaque. La terre semble avoir été recouverte, en même temps que par les basiliques, les minarets, les prédicateurs, les missionnaires, par un voile de mélancolie et un frisson de peur. Une voix à l’unisson soude les masses uniformisées, là où, jadis, la polyphonie des cultes et la polydoxie des sectes assuraient des parcours existentiels différenciés. Une monodoxie impérieuse, à base de théologie et de règlements tatillons, s’est substituée à la science (épistémé) du sage, en contredisant Platon pour qui la doxa, l’opinion, était la source de l’erreur.

Désormais, il ne suffit pas de « croire », si tant est qu’une telle posture religieuse ait eu sa place dans le sacré dit « païen » : il faut montrer que l’on croit. Le paradigme de l’appartenance politico-sociale est complètement transformé. La terreur théologique n’a plus de limites.

Comme le montre Polymnia Athanassiadi, cet aspect déplaisant a été, avec d’autres, occulté par une certaine historiographie, d’origine anglo-saxonne.

Contre l’histoire politiquement correcte

La notion et l’expression d’« Antiquité tardive » ont été forgées principalement pour se dégager d’un outillage sémantique légué par les idéologies nationales et religieuses. Des Lumières au positivisme laïciste du XIXe siècle, la polémique concernait la question religieuse, le rapport avec la laïcité, le combat contre l’Église, le triomphe de la raison scientifique et technique. Le « récit » de la chute de l’Empire romain s’inspirait des grandes lignes tracées par Montesquieu et Gibbon, et mettait l’accent sur la décadence, sur la catastrophe pour la civilisation qu’avait provoquée la perte des richesses antiques. Le christianisme pouvait, de ce fait, paraître comme un facteur dissolvant. D’un autre côté, ses apologistes, comme Chateaubriand, tout en ne niant pas le caractère violent du conflit entre le paganisme et le christianisme, ont souligné la modernité de ce dernier, et par quelles valeurs humaines il remplaçait celles de l’ancien monde, devenu obsolète.

C’est surtout contre l’interprétation de Spengler que s’est élevée la nouvelle historiographie de la fin des années Soixante. Pour le savant allemand, les civilisations subissent une évolution biologique qui les porte de la naissance à la mort, en passant par la maturité et la vieillesse. On abandonna ce schéma cyclique pour adopter la conception linéaire du temps historique, tout en insistant sur l’absence de rupture, au profit de l’idée optimiste de mutation. L’influence de Fernand Braudel, théoricien de la longue durée historique et de l’asynchronie des changements, fut déterminante.

L’école anglo-saxonne s’illustra particulièrement. Le maître en fut d’abord Peter Brown avec son World of late Antiquity : from Marcus Aurelius to Muhammad (1971). Mme Athanassiadi n’est pas tendre avec ce savant. Elle insiste par exemple sur l’absence de structure de l’ouvrage, ce qui ne serait pas grave s’il ne s’agissait d’une étude à vocation scientifique, et sur le manque de rigueur des cent trente illustrations l’accompagnant, souvent sorties de leur contexte. Quoi qu’il en soit, le gourou de la nouvelle école tardo-antique étayait une vision optimiste de cette période, perçue comme un âge d’adaptation.

Il fut suivi. En 1997, Thomas Hägg, publia la revue Symbolae Osbenses, qui privilégie une approche irénique. On vide notamment le terme le terme xenos (« étranger ») de son contenu tragique « pour le rattacher au concept d’une terre nouvelle, la kainê ktisis, ailleurs intérieur rayonnant d’espoir ». Ce n’est pas un hasard si l’inspirateur de cette historiographique révisionniste est le savant italien Santo Mazzarino, l’un des forgerons de la notion de démocratisation de la culture.

La méthode consiste en l’occurrence à supprimer les oppositions comme celles entre l’élite et la masse, la haute et la basse culture. D’autre part, le « saint » devient l’emblème de la nouvelle société. En renonçant à l’existence mondaine, il accède à un statut surhumain, un guide, un sauveur, un intermédiaire entre le peuple et le pouvoir, entre l’humain et le divin. Il est le symbole d’un monde qui parvient à se maîtrise, qui se délivre des entraves du passé

Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.

Un peu plus tard, en 1999, un tome collectif a vu le jour : Late Antiquity. A Guide to the postclassical World. Y ont contribué P. Brown et deux autres savants princetoniens : Glen Bowersock et Oleg Grabar, pour qui le véritable héritier de l’empire romain est Haroun al-Rachid. L’espace tardo-antique est porté jusqu’à la Chine, et on met l’accent sur vie quotidienne. Il n’y a plus de hiérarchie. Les dimensions religieuse, artistique politique, profane, l’écologique, la sexuelle, les femmes, le mariage, le divorce, la nudité – mais pas les eunuques, sont placées sur le même plan. La notion de crise est absente, aucune allusion aux intégrismes n’est faite, la pauvreté grandissante n’est pas évoquée, ni la violence endémique, bref, on a une « image d’une Antiquité tardive qui correspond à une vision politiquement correcte ».

La réaction a vu le jour en Italie. Cette même année 1999, Andrea Giardina, dans un article de la revue Studi Storici, « Esplosione di tardoantico », a contesté « la vision optimiste d’une Antiquité tardive longue et paisible, multiculturelle et pluridisciplinaire ». Il a expliqué cette perception déformée par plusieurs causes :

— la rhétorique de la modernité,

— l’impérialisme linguistique de l’anglais dans le monde contemporain (« club anglo-saxon »),

— une approche méthodologique défectueuse (lecture hâtive).

Et, finalement, il conseille de réorienter vers l’étude des institutions administratives et des structures socio-économiques.

Dans la même optique, tout en dénonçant le relativisme de l’école anglo-saxonne, Wolf Liebeschuetz, (Decline and Full of the Roman City, 2001 et 2005), analyse le passage de la cité-État à l’État universel. Il insiste sur la notion de déclin, sur la disparition du genre de vie avec institutions administratives et culturelles légués par génie hellénistique, et il s’interroge sur la continuité entre la Cité romaine et ses successeurs (Islam et Europe occidentale). Quant à Bryan Ward-Perkins, The fall of Rome and the End of Civilization, il souligne la violence des invasions barbares, s’attarde sur le trauma de la dissolution de l’Empire. Pour lui, le déclin est le résultat de la chute.

On voit que l’érudition peut cacher des questions hautement polémiques et singulièrement contemporaines. Polymnia Athanassiadi prend parti, parfois avec un mordant plaisant, mais nul n’hésitera à se rendre compte combien les caractéristiques qui ont marqué l’Antiquité tardive concernent de façon extraordinaire notre propre monde.

Polymnia Athanassiadi rappelle, en s’attardant sur la dimension politico-juridique, quelles ont été les circonstances de la victoire de la « pensée unique » (expression ô combien contemporaine !). Mais avant tout, quelle a été la force du christianisme ?

La révolution culturelle chrétienne

Le christianisme avait plusieurs atouts à sa disposition, dont certains complètement inédits dans la société païenne.

D’abord, il hérite d’une société où la violence est devenue banale, du fait de la centralisation politico-administrative, et de ce qu’on peut nommer la culture de l’amphithéâtre.

Dès le IIe siècle, en Anatolie, le martyr apparaît comme la « couronne rouge » de la sainteté octroyée par le sens donné. Les amateurs sont mus par une vertu grecque, la philotimia, l’« amour de l’honneur ». C’est le seul point commun avec l’hellénisme, car rien ne répugne plus aux esprits de l’époque que de mourir pour des convictions religieuses, dans la mesure où toutes sont acceptées comme telles. Aussi bien cette posture est-elle peu comprise, et même méprisée. L’excès rhétorique par lequel l’Église en fait la promotion en souligne la théâtralité. Marc Aurèle y voit de la déraison, et l’indice d’une opposition répréhensible à la société. Et, pour une société qui recherche la joie de vivre, cette pulsion de mort paraît bien suspecte.

Retenons donc cette aisance dans l’art de la propagande – comme chacun sait, le nombre de martyrs n’a pas été si élevé qu’on l’a prétendu – et cette attirance morbide qui peut aller jusqu’au fond des cœurs. Le culte des morts et l’adoration des reliques sont en vogue dès le IIIe siècle.

Le leitmotiv de la résurrection des corps et du jugement dernier est encore une manière d’habituer à l’idée de la mort. Le scepticisme régnant avant IIIe siècle va laisser place à une certitude que l’on trouve par exemple chez Tertullien, pour qui l’absurde est l’indice même de la vérité (De carne christi, 5).

L’irrationalisme, dont le christianisme n’est pas seul porteur, encouragé par les religions orientales, s’empare donc des esprits, et rend toute manifestation surnaturelle plausible. Il faut ajouter la croyance aux démons, partagée par tous.

Mais c’est surtout dans l’offensive, dans l’agression, que l’Église va se trouver particulièrement redoutable. En effet, de victimes, les chrétiens, après l’Édit de Milan, en 313, vont devenir des agents de persécution. Des temples et des synagogues seront détruits, des livres brûlés.

Peut-être l’attitude qui tranche le plus avec le comportement des Anciens est-il le prosélytisme, la volonté non seulement de convertir chaque individu, mais aussi l’ensemble de la société, de façon à modeler une communauté soudée dans une unicité de conviction. Certes, les écoles philosophiques cherchaient à persuader. Mais, outre que leur zèle n’allait pas jusqu’à harceler le monde, elles représentaient des sortes d’options existentielles dans le grand marché du bonheur, dont la vocation n’était pas de conquérir le pouvoir sur les esprits. Plotin, l’un des derniers champions du rationalisme hellène, s’est élevé violemment contre cette pratique visant à arraisonner les personnes. On vivait alors de plus en plus dans la peur, dans la terreur de ne pas être sauvé. L’art de dramatiser l’enjeu, de le charger de toute la subjectivité de l’angoisse et du bon choix à faire, a rendu le christianisme particulièrement efficace. Comme le fait remarquer Mme Athanassiadi, la grande césure du moi, n’est plus entre le corps et l’âme, mais entre le moi pécheur et le moi sauvé. Le croyant est sollicité, sommé de s’engager, déchiré d’abord, avant Constantin, entre l’État et l’Église, puis de façon permanente entre la vie temporelle et la vie éternelle.

Cette tension sera attisée par la multitude d’hérésie et par les conflits doctrinaux, extrêmement violents. Les schismes entraînent excommunications, persécutions, batailles physiques. Des polémiques métaphysiques absconses toucheront les plus basses couches de la société, comme le décrit Grégoire de Nysse dans une page célèbre très amusante. Les Conciles, notamment ceux de Nicée et de Chalcédoine, seront des prétextes à l’expression la plus hyperbolique du chantage, des pressions de toutes sortes, d’agressivité et de brutalité. Tout cela, Ramsay MacMullen le décrit fort bien dans son excellent livre, Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle.

Mais c’est surtout l’arme de l’État qui va précipiter la victoire finale contre l’ancien monde. Après Constantin, et surtout avec Théodose et ses successeurs, les conversions forcées vont être la règle. À propos de Justinien, Procope écrit : « Dans son zèle pour réunir l’humanité entière dans une même foi quant au Christ, il faisait périr tout dissident de manière insensée » (in 118). Des lois discriminatoires seront décrétées. Même le passé est éradiqué. On efface la mémoire, on sélectionne les ouvrages, l’index des œuvres interdites est publié, Basile de Césarée (vers 360) établit une liste d’auteurs acceptables, on jette même l’anathème sur les hérétiques de l’avenir !

Construction d’une pensée unique

L’interrogation de Polemnia Athanassiadi est celle-ci : comment est-on passé de la polydoxie propre à l’univers hellénistique, à la monodoxie ? Comment un monde à l’échelle humaine est-il devenu un monde voué à la gloire d’un Dieu unique ?

Son fil conducteur est la notion d’intolérance. Mot piégé par excellence, et qui draine pas mal de malentendus. Il n’a rien de commun par exemple avec l’acception commune qui s’impose maintenant, et dont le fondement est cette indifférence profonde pour tout ce qui est un peu grave et profond, voire cette insipide légèreté contemporaine qui fuit les tragiques conséquences de la politique ou de la foi religieuse. Serait intolérant au fond celui qui prendrait au sérieux, avec tous les refus impliqués, une option spirituelle ou existentielle, à l’exclusion d’une autre. Rien de plus conformiste que la démocratie de masse ! Dans le domaine religieux, le paganisme était très généreux, et accueillait sans hésiter toutes les divinités qu’il lui semblait utile de reconnaître, et même davantage, dans l’ignorance où l’on était du degré de cette « utilité » et de la multiplicité des dieux. C’est pourquoi, à Rome, on rendait un culte au dieu inconnu. Les païens n’ont jamais compris ce que pouvait être un dieu « jaloux », et tout autant leur théologie que leur anthropologie les en empêchaient. En revanche, l’attitude, le comportement, le mode de vie impliquaient une adhésion ostentatoire à la communauté. Les cultes relevaient de la vie familiale, associative, ou des convictions individuelles : chacun optait pour un ou des dieux qui lui convenaient pour des raisons diverses. Pourtant les cultes publics concernant les divinités poliades ou l’empereur étaient des actes, certes, de piété, mais ne mettant en scène souvent que des magistrats ou des citoyens choisis. Ils étaient surtout des marques de patriotisme. À ce titre, ne pas y participer lorsqu’on était requis de le faire pouvait être considéré comme un signe d’incivisme, de mauvaise volonté, voire de révolte. En grec, il n’existe aucun terme pour désigner notion de tolérance religieuse. En latin, l’intolérance : intolerentia, est cette « impatience », « insolence », « impudence » que provoque la présence face à un corps étranger. Ce peut être le cas pour les païens face à ce groupe chrétien étrange, énigmatique, considéré comme répugnant, ou l’inverse, pour des chrétiens qui voient le paganisme comme l’expression d’un univers démoniaque. Toutefois, ce qui relevait des pratiques va s’instiller jusqu’au fond des cœurs, et va s’imprégner de toute la puissance subjective des convictions intimes. En effet, il serait faux de prétendre que les païens fussent ignorants de ce qu’une religion peut présenter d’intériorité. On ne s’en faisait pas gloire, contrairement au christianisme, qui exigeait une profession de foi, c’est-à-dire un témoignage motivé, authentique et sincère de son amour pour le dieu unique. Par voie de conséquence, l’absence de conviction dûment prouvée, du moins exhibée, était rédhibitoire pour les chrétiens. On ne se contentait pas de remplir son devoir particulier, mais on voulait que chacun fût sur la droite voie de la « vérité ». Le processus de diabolisation de l’autre fut donc enclenché par les progrès de la subjectivisation du lien religieux, intensifiée par la « persécution ». Au lieu d’un univers pluriel, on en eut un, uniformisé bien que profondément dualiste. La haine fut érigée en vertu théologique.