Souvenirs

Souvenirsjeudi, 30 avril 2009

Le crépuscule des élites

Le Crépuscule des élites

Cf. : http://www.tatamis.fr

Préface de Roland Dumas

Préface de Roland Dumas

UN OUVRAGE DECAPANT

Après une carrière riche d’écrivain, de journaliste et de chef d'entreprise, Louis Dalmas consacre son talent à la publication d'un livre intitule de façon amusante “Le crépuscule des élites”.

Mais le plus troublant n’est pas dans le titre, il est dans la lecture de chacun des chapitres. II touche à tout avec une ironie cinglante et des vérités qui sont communicatives. Le tout est bien écrit, de façon agréable, et composé de telle manière qu'on s'y retrouve toujours.

Chacun y découvrira des situations ou bien des problèmes qu'il aura connus dans sa vie, dont il a souffert et sur lesquels il n'a pas toujours conclu ; qu'il s’agisse de l’information, qu'il s’agisse de l'Amérique, qu’il s’agisse du Proche-Orient, qu’il s’agisse de la Yougoslavie dont j’ai cru compren-dre que Louis Dalmas était amoureux (en parti-culier de la Serbie), rien ne manque à cette œuvre.

Mais, le plus drô1e du livre est dans la confection de chaque chapitre. En effet, l’écriture elle-même est composée de personnages qui interviennent et qui disent les choses dans le langage de tout le monde. Madame Sorladon (?) ou Madame Méla-mois (?) dont les noms phonétiquement font déjà rire, sont chargées de nous décrire le cadre dans lequel va se dérouler le prochain chapitre et sont des comparses nécessaires à la bonne marche de cet ouvrage.

On passe de la conversation de tous les jours à quelque chose de plus sophistiqué, de plus recherché, de plus acide aussi. On y trouve des phrases de bon sens, des évidences comme on peut en entendre tous les jours. Celle-ci par exem-ple : “L’évolution des sociétés est lente et l’erreur de certains politiciens est de ne pas s’en rendre compte”. À qui le dites vous, Madame Sorladon ?

Madame Mélamois – au nom si évocateur – est en réalité Madame “Tout le Monde”.

L’information, la presse ne trouvent guère grâce aux yeux de Louis Dalmas. Je ne le lui reproche-rai pas, bien au contraire. J’ai noté ce passage : “Selon ces cuistres (les journalistes !), toute opinion, pour être crédible, doit être aussi en-nuyeuse et difficile à assimiler que possible. Il n'y a qu’à feuilleter le terne oracle de l'intelligentsia française – Le Monde – pour en être convaincu”. C’est une opinion que je partage depuis un grand nombre d’années et que le temps qui passe n’altè-re en rien...

Mais il peut être bien plus sévère encore. Quel spectacle que celui-ci : “L’équipe est sur le terrain. Les joueurs ont les yeux bandés. Comme ils ne voient ni le ballon, ni les buts, ils courent dans tous les sens et shootent dans le vide. Sur les maillots, on distingue le logo du club, un cerveau avec des trous de gruyère sur un plateau de fromages. De temps en temps, deux hommes se heurtent de plein fouet. On les évacue sur une civière marquée ‘offerte par la Banque Mondiale’ et le grand écran à un bout du stade affiche ‘c’est la faute à Milosevic’”. Comme quelqu'un d’autre avait écrit “C'est la faute à Voltaire et à Rous-seau !”...

Tout le texte est à l’avenant, les raccourcis sont saisissants, les images percutantes, mais il res-pecte un certain équilibre quand même dans la critique systématique qui correspond au titre du “Crépuscule des élites”. Le rythme respecte la même cadence tout au long du livre et à chaque chapitre. II est enjoué, équilibré et agréable.

Je recommanderai particulièrement le passage intitulé “Les deux visages de l'Amérique”.

L'ensemble est signifiant. II mérite d’être lu com-me tel. Ce livre connaîtra le succès par son originalité et par la maîtrise de la pensée de l'au-teur.

J’y retrouve à plusieurs occasions ce sentiment d’affection que nourrit l'auteur pour le peuple serbe. Dans le dialogue entre Madame Mélamois et Madame Sorladon, nos deux complices accom-pagnatrices, apparaît cette phrase :

“– Mais ces Serbes, ils ont tout de même commis des atrocités, non ?

– Qu’est ce que vous croyez Madame Mélamois, que la guerre c’est un match de football, déjà que dans les stades on se fout sur la gueule, alors sur les champs de bataille, vous imaginez...”

Et plus loin :

“– Et comme le dit Monsieur, quand on diabolise tout un peuple comme on l’a fait avec les Serbes, ça devient du racisme et c’est d'autant plus triste que ce coup-là, parmi les persécuteurs, se sont trouvés les descendants ou les proches de ceux mêmes qui avaient été persécutés.

– Les juifs ?

– Non, Madame Mélamois, pas les juifs, des juifs...”

Tout cela flaire la bonne humeur en surface. Mais en réalité, on plonge dans la profondeur des choses.

En écrivant cette préface, je ne puis m’empêcher de rapprocher ces pages écrites pour être lues de la période ou je dirigeais le ministère des Affaires étrangères et où le sentiment anti-serbe dominait. En effet, la scène politique internationale, au mé-pris de ce qu'avait été I'histoire de nos deux pays, histoire aux eaux mêlées, en était le reflet.

Roland Dumas

Avocat, ministre des Relations extérieures de 1984 à 1986, ministre des Affaires étrangères de 1988 à 1993, Président du Conseil Constitutionnel de 1995 à 2000.

Prix : 19,90€

00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sociologie, politique, actualité, monde contemporain, satire, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 avril 2009

Hommage à Jacques d'Arribehaude

Hommage à Jacques d’Arribehaude

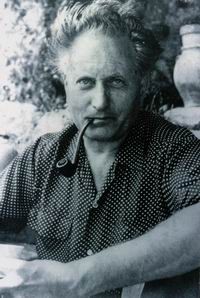

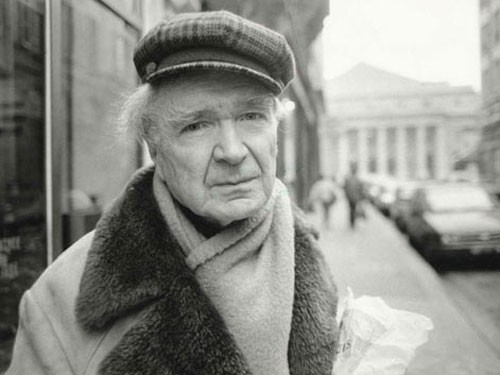

Le mois passé, j’évoquais le souvenir de Pierre Monnier mort à Nice le 27 mars 2006. Par une douloureuse coïncidence, peu de temps après avoir bouclé ce numéro, j’apprenais le décès de Jacques d’Arribehaude survenu le… 27 mars dans cette même ville où il s’était retiré depuis quelques années. Encore un témoin qui s’en va – et non des moindres. Au début des années soixante, il avait – lui et son complice Jean Guenot – rencontré Céline à Meudon. Ils lui posèrent des questions pertinentes auxquelles les journalistes ne l’avaient guère habitué. Témoignage d’autant plus précieux qu’il fit l’objet d’un enregistrement ¹.

Mais la figure de Jacques d’Arribehaude ne se limite pas, loin s’en faut, à cela. Il nous laisse, en outre, un récit de qualité (Adieu Néri, Prix Cazes 1978) et surtout un journal dont je ne suis pas le seul à penser qu’il restera. La dernière lettre que j’ai reçue de lui date de décembre dernier. Il me remerciait précisément pour le compte rendu du dernier opus de son journal ² : « Je suis très touché par ce magnifique et généreux article. Votre mise en parallèle avec Léautaud est un superbe hommage, non seulement à S’en fout, mais à la poignée de lecteurs pour lesquels j’existe et qui me sont attachés. Et c’est très justement que vous rappelez l’importance capitale que n’a jamais cessé d’avoir Céline dans les méandres de l’existence. J’aimerais bien connaître avant de disparaître la reconnaissance qu’a connu Léautaud in extremis, et qui en fait une captivante Mémoire littéraire du siècle dernier, mais je n’y compte guère. Si la planète tourne encore, peut-être dans un siècle ou deux, pour peu qu’il existe encore quelques chercheurs et lecteurs. Comme disait Balzac, notre Shakespeare, “ Tout a toujours été de mal en pire” »

Pessimiste gai, Jacques m’a toujours frappé par son élégance morale. Jamais je ne l’ai entendu se plaindre, même lorsqu’il fut hospitalisé pour une grave opération au Val de Grâce où nous allâmes, Éric Mazet et moi, lui rendre visite. Au contraire : c’est là qu’il nous lut des pages extraites de son journal, pleines de cette roborative alacrité qui était la sienne. Si ses livres ne connurent jamais le succès public, au moins son talent fut-il reconnu par ses pairs : Pol Vandromme, Christian Dedet, Philippe Sénart ou Jean-Louis Curtis. Engagé dans les Forces françaises libres à dix-huit ans, décoré comme il se doit de ce qu’il appelait comiquement ses « bananes patriotiques » ³, Jacques d’Arribehaude estimait que son passé l’autorisait à commenter librement les aléas de l’histoire et de la politique. Et il ne s’en privait pas, ni dans son journal, ni dans les articles qu’il a écrits ici et là. C’était un homme d’une liberté sans faille qui ne craignait pas de tout dire, au risque de voir ses livres ne recevoir quasi aucun écho dans la grande presse, ce qui fut effectivement le cas.

Ce numéro entend rendre l’hommage qui lui est dû ; j’ai bien conscience qu’il est utopique d’évoquer ici toutes les facettes de cette riche personnalité. Grand diariste certes mais aussi voyageur-ethnologue, amoureux de peinture (il avait lui-même un joli talent d’aquarelliste), polémiste, fou de littérature et surtout homme attachant, fidèle en amitié et au jeune homme intrépide qu’il fut.

Marc LAUDELOUT

1. Céline à Meudon, 4 cassettes disponibles auprès de Jean Guenot, B.P. 40101, 92216 Saint-Cloud (90 € franco).

2. Marc Laudelout, « Le retour de Jacques d’Arribehaude », Le Bulletin célinien, n° 302, novembre 2008.

3. Médaille des Évadés, Croix du combattant volontaire de la Résistance, Croix des services volontaires dans la France libre, Croix du combattant 39-45, Chevalier de la Légion d’honneur.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Louis-Ferdinand Céline - Jacques d'Arribehaude

Louis-Ferdinand Céline - Jacques D'Arribehaude

À quoi donc restait-il attaché et de quelles valeurs gardait-il la nostalgie ? je remarquais que ce monde d'avant 14 où il était né et qu'il haïssait à bien des égards, lui laissait des souvenirs très contradictoires. Après un demi-siècle, son horreur de la société et des conditions d'exploitation de la Belle époque, restait intact, mais il s'y mêlait un respect profond pour la laborieuse honnêteté, la modestie patiente, humble et discrète, des petites gens d'alors, et que sa mère représentait parfaitement à ses yeux.

L'évolution du monde lui paraissait soumise à d'impitoyables lois biologiques, et les discours, les professions de toi idéologiques, les concerts de l'O.N.U. lui faisaient hausser les épaules. Pour lui, le blanc était « un fond de teint » appelé à se modifier. Il ne prétendait pas que le monde à venir serait meilleur ou pire, simplement ce monde-là ne le concernait plus, ne l'intéressait plus.

À la fin de sa vie, assez curieusement, il rendait hommage à Proust, bien loin de lui sans doute, mais fossoyeur génial, tout comme lui, d'un monde pourri.

Jacques d'Arribehaude

(Lomé, 26 octobre 1962)

Extrait du "Cahier de l'Herne Louis-Ferdinand Céline", 1963, volume I.

Source

00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 avril 2009

Terre & Peuple Magazine n°39

Terre et Peuple Magazine n°39 - Printemps 2009

| ||||||||

00:30 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle droite, géopolitique, identité, droite, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jean Giono e "Le Chant du Monde"

Jean Giono e “Le Chant du Monde” | |

|

|

| |

| Il paganesimo di Jean Giono (foto) è stato ben identificato da Thierry Maulnier, che scriveva nel 1943, nella sua rubrica del quotidiano “Laction française”: “Il signor Giono è uno di quei rari artisti per i quali il grande Pan non è morto e non è ancora pronto a morire”. Punto di vista rafforzato da quello di Henry Miller: “Nell’opera di Giono chiunque possiede una dose sufficiente di vitalità e di sensibilità, riconosce subito ‘le chant du monde’. Secondo me questo canto, di cui egli ci dà con ogni nuovo libro delle variazioni senza fine, è molto più prezioso, più commovente, più poetico del Cantico delle creature”. (The books in my life, 1951). Non si saprebbe spiegare meglio quale abisso separi il mondo biblico dall’universo di Giono. |

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, écologie, nature, provence, provençalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

An Interview with Dominique Venner

An Interview with Dominique Venner

by Michael O'Meara

TRANSLATOR’S NOTE: It’s testament to the abysmal state of our culture that hardly one of Dominique Venner’s more than forty books have been translated into English. But everything he writes bears directly on us — “us” here referring not specifically to the anglophone world, but to the European world that exists wherever white men still carry on in any of the old ways.

Venner is more than a gifted historian who has made major contributions to the most important chapters of modern, especially 20th-century European history. He has played a key role in both the development of the European New Right and the “Europeanization” of continental nationalionalism.

It is his “rebel heart” that explains his engagement in these great struggles, as well as his interests in the Russian Revolution, German fascism, French national socialism, the U.S. Civil War, and the two world wars. The universe I’ve discovered in his works is one that reminds me of Ernst von Salomon’s “Die Geächteten” — one of the Homeric epics of our age.

The following interview is about the rebel. Unlike the racial conservatives dominant in U. S. white nationalist ranks, European nationalism still bears traces of its revolutionary heritage — opposed as it is not merely to the alien, anti-national forces, but to the entire liberal modernist subversion, of which the United States has been the foremost exemplar. -Michael O’Meara

Question: What is a rebel? Is one born a rebel, or just happens to become one? Are there different types of rebels?

Dominique Venner: It’s possible to be intellectually rebellious, an irritant to the herd, without actually being a rebel. Paul Morand [a diplomat and novelist noted for his anti-Semitism and collaborationism under Vichy] is a good example of this. In his youth, he was something of a free spirit blessed by fortune. His novels were favored with success. But there was nothing rebellious or even defiant in this. It was for having chosen the side of the National Revolution between 1940 and 1944, for persisting in his opposition to the postwar regime, and for feeling like an outsider that made him the rebellious figure we have come to know from his “Journals.”

Another, though different example of this type is Ernst Jünger. Although the author of an important rebel treatise on the Cold War, Jünger was never actually a rebel. A nationalist in a period of nationalism; an outsider, like much of polite society, during the Third Reich; linked to the July 20 conspirators, though on principle opposed to assassinating Hitler. Basically for ethical reasons. His itinerary on the margins of fashion made him an anarch, this figure he invented and of which after 1932 he was the perfect representative. The anarch is not a rebel. He’s a spectator whose perch is high above the mud below.

Just the opposite of Morand and Jünger, the Irish poet Patrick Pearse was an authentic rebel. He might even be described as a born rebel. When a child, he was drawn to Erin’s long history of rebellion. Later, he associated with the Gaelic Revival, which laid the basis of the armed insurrection. A founding member of the first IRA, he was the real leader of the Easter Uprising in Dublin in 1916. This was why he was shot. He died without knowing that his sacrifice would spur the triumph of his cause.

A fourth, again very different example is Alexander Solzhenitsyn. Up until his arrest in 1945, he had been a loyal Soviet, having rarely questioned the system into which he was born and having dutifully done his duty during the war as a reserve officer in the Red Army. His arrest, his subsequent discovery of the Gulag and of the horrors that occurred after 1917, provoked a total reversal, forcing him to challenging a system which he once blindly accepted. This is when he became a rebel — not only against Communist, but capitalist society, both of which he saw as destructive of tradition and opposed to superior life forms.

The reasons that made Pearse a rebel were not the same that made Solzhenitsyn a rebel. It was the shock of certain events, followed by a heroic internal struggle, that made the latter a rebel. What they both have in common, what they discovered through different ways, was the utter incompatibility between their being and the world in which they were thrown. This is the first trait of the rebel. The second is the rejection of fatalism.

Q: What is the difference between rebellion, revolt, dissent, and resistance?

DV: Revolt is a spontaneous movement provoked by an injustice, an ignominy, or a scandal. Child of indignation, revolt is rarely sustained. Dissent, like heresy, is a breaking with a community, whether it be a political, social, religious, or intellectual community. Its motives are often circumstantial and don’t necessarily imply struggle. As to resistance, other than the mythic sense it acquired during the war, it signifies one’s opposition, even passive opposition, to a particular force or system, nothing more. To be a rebel is something else.

Q: What, then, is the essence of a rebel?

DV: A rebel revolts against whatever appears to him illegitimate, fraudulent, or sacrilegious. The rebel is his own law. This is what distinguishes him. His second distinguishing trait is his willingness to engage in struggle, even when there is no hope of success. If he fights a power, it is because he rejects its legitimacy, because he appeals to another legitimacy, to that of soul or spirit.

Q: What historical or literary models of the rebel would you offer?

DV: Sophocles’ Antigone comes first to mind. With her, we enter a space of sacred legitimacy. She is a rebel out of loyalty. She defies Creon’s decrees because of her respect for tradition and the divine law (to bury the dead), which Creon violates. It didn’t mater that Creon had his reasons; their price was sacrilege. Antigone saw herself as justified in her rebellion.

It’s difficult to choose among the many other examples. . . . During the War of Succession, the Yankees designated their Confederate adversaries as rebels: “rebs.” This was good propaganda, but it wasn’t true. The American Constitution implicitly recognized the right of member states to succeed. Constitutional forms had been much respected in the South. Robert E. Lee never saw himself as a rebel. After his surrender in April 1865, he sought to reconcile North and South. At this moment, the true rebels emerged, who continued the struggle against the Northern army of occupation and its collaborators.

Certain of these rebels succumbed to banditry, like Jesse James. Others transmitted to their children a tradition that has had a great literary posterity. In the “Vanquished,” one of William Faulkner’s most beautiful novels, there is, for example a fascinating portrait of a young Confederate rebel, Drusilla, who never doubts the justice of his cause or the illegitimacy of the victors.

Q: How can one be a rebel today?

DV: How can one not! To exist is to defy all that threatens you. To be a rebel is not to accumulate a library of subversive books or to dream of fantastic conspiracies or of taking to the hills. It is to make yourself your own law. To find in yourself what counts. To make sure that you’re never “cured” of your youth. To prefer to put everyone up against the wall rather than to remain supine. To pillage in this age whatever can be converted to your law, without concern for appearance.

By contrast, I would never dream of questioning the futility of seemingly lost struggles. Think of Patrick Pearse. I’ve also spoken of Solzhenitsyn, who personifies the magic sword of which Jünger speaks, “the magic sword that makes tyrants tremble.” In this Solzhenitsyn is unique and inimitable. But he owed this power to someone who was less great than himself. To someone who should gives us cause to reflect. In “The Gulag Archipelago,” he tells the story of his “revelation.”

In 1945, he was in a cell at Boutyrki Prison in Moscow, along with a dozen other prisoners, whose faces were emaciated and whose bodies broken. One of the prisoners, though, was different. He was an old White Guard colonel, Constantin Iassevitch. He had been imprisoned for his role in the Civil War. Solzhenitsyn says the colonel never spoke of his past, but in every facet of his attitude and behavior it was obvious that the struggle had never ended for him. Despite the chaos that reigned in the spirits of the other prisoners, he retained a clear, decisive view of the world around him. This disposition gave his body a presence, a flexibility, an energy that defied its years. He washed himself in freezing cold water each morning, while the other prisoners grew foul in their filth and lament.

A year later, after being transferred to another Moscow prison, Solzhenitsyn learned that the colonel had been executed. “He had seen through the prison walls with eyes that remained perpetually young. . . . This indomitable loyalty to the cause he had fought had given him a very uncommon power.” In thinking of this episode, I tell myself that we can never be another Solzhenitsyn, but it’s within the reach of each of us to emulate the old White colonel.

French Original

“Aujourd’hui, comment ne pas être rebelle?”

http://www.jisequanie.com/blogs/index.php?2006/06/18/13-entretien

avec-dominique-venner-comment-peut-on-ne-pas-etre-rebelle

On Venner

“From Nihilism to Tradition”

http://www.theoccidentalquarterly.com/vol4no2/mm-venner.html

00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire, rébellion, coeur rebelle, droite, france, histoire, entretiens, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 avril 2009

Drieu on the Failure of the Third Reich

by Michael O’Meara

TRANSLATOR’S NOTE: The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany. This dictatorship — whose defining characteristic, East and West, is its techno-economic worship of the Jewish Moloch — was subsequently imposed on the rest of Europe and, in the form of globalization, now holds the whole world in its grip. For white nationalists, the defeat of National Socialist Germany is both the pivotal event of the 20th century and the origin of their own movement. Opposing the powers which are one generation away from exterminating their race, white nationalists resume, in effect, the struggle of the defeated Germans. But they do so not uncritically.

As an idea and a movement, National Socialism (like Fascism) was a product of the late 19th-century political convergence that brought together elements from the revolutionary anti-liberal wing of the labor movement and elements from the revolutionary anti-liberal wing of the nationalist right. Hitler’s NSDAP was the most imposing historical offshoot of this anti-liberal convergence, but one not always faithful to its origins — which bears on the fact

that Hitler shares at least part of the responsibility for the most devastating defeat ever experienced by the white race.

It is not enough, then, for the present generation of white nationalists to honor his heroic resistance to the anti-Aryan forces. Of greater need, it seems to me, is to identify and come to terms with his failings, for these, more than his triumphs, now weigh on our survival as a people.

The following is an excerpt from a piece that Pierre Drieu La Rochelle wrote in the dark days after August 1944, after the so-called “Liberation” of Paris and before the suicide that “saved” him from De Gaulle’s hangman. It was written in haste, on the run, and never completed, but is nevertheless an illuminating examination of Hitler’s shortcomings (even where incorrect).

The central point of Drieu’s piece (and it should be remembered that he, like many of France’s most talented thinkers and artists, collaborated with the Germans in the hope of creating a new European order) is that Germany alone was no match for the combined powers of the British Empire, the United States, and the Soviet Union. Only a Europe recast on the basis of National Socialist principles, he believed, could triumph against the Jew inspired coalition. Hitler’s petty bourgeois nationalism, critiqued here by Drieu, prevented him from mobilizing the various national families of Europe in a common front, proving that his distillation of the anti-liberal project was inadequate to the great tasks facing the white man in this period.

*

From Drieu’s “NOTES SUR L’ALLEMAGNE:”

I was shocked by the extreme political incompetence of the Germans in 1939, ‘40, and ‘41, after the victories [which made them Europe's master]. It was in this period that their political failings sealed the fate of their future military defeat.

These failings seem even greater than those committed under Napoleon [in the period 1799-1815, when the French had mastered Europe]. The Germans obviously drew none of the lessons from the Napoleonic adventure.

Was German incompetence the incompetence of fascism in general? This is the question.

The imbecilic maxim guiding Hitler was: “First, wage and win the war; then, reorganize Europe.” This maxim contradicted all the lessons of history, all the teachings of Europe’s greatest statesmen, particularly those of the Germans, like Frederick and Bismarck. It was Clausewitz who said war is only the extension of politics.

But even if one accepts Hitler’s maxim, the German dictator committed a number of military mistakes:

1. Why did he wait six months between the Polish campaign and the French campaign?

2. Why did he squander another ten months after the French campaign?

3. Why in late 1940 did he wage a futile aerial assault on England, instead of striking the British Empire at its most accessible point, Gibraltar?

After July 1940 [when no European power opposed him on the continent], he could have crossed Spain, destroyed the [English] naval base at Gibraltar, and closed off the Mediterranean.

The armistice with Pétain [which led to the establishment of the Vichy regime] was [another] German disaster. If the French had followed [Paul] Reynaud [the last Premier of the Third Republic who advocated continued resistance from France's North African colonies], the Germans would have been forced to do what was [militarily] necessary to win the war. For once master of Gibraltar, Hitler would have rendered [the English base at] Malta useless, avoided the Italian folly in the Balkans [which doomed Operation Barbarosa in Russia], and assured the possibility of an immediate and relatively uncostly campaign against [English occupied] Egypt. Rather than bombing London, he should, instead, have seized Alexandria, Cairo, and Suez. This would have settled the peace in the Balkans, avoiding the exhausting occupations of Greece and Yugoslavia, [it would have cut England off from her overseas empire, and guaranteed Europe's Middle Eastern energy sources].

These military failings followed from Hitler’s total lack of imagination outside of Germany. He was [essentially] a German politician; good for Germany, but only there. Lacking political culture, education, and a larger tradition, having never traveled, being a xenophobe like many popular demagogues, he did not possess an understanding of what was necessary to make his strategy and diplomacy work outside Germany. All his dreams, all his talents, were devoted to winning the war of 1914, as if conditions [in 1940] were still those of 1914. . . He thus underestimated Russian developments and totally ignored American power, which had already made itself felt in 1914.

He did understand the importance of the tank and the airplane [whose military possibility came into their own after 1918], but not in relationship to the enormous industrial potential of Russia and America. He neglected [the role of] artillery, which was a step back from 1916-1918. He is least reproachable in his estimation of submarine warfare, whose significance was already evident in the Great War. But even here, the Anglo-Saxons [i.e., the Anglo-Americans] deployed their maritime genius in a way difficult for a European continental to anticipate.

Hitler’s political errors [, however,] were far worse and more thorough-going than his military errors. He hardly comprehended the problem, seeing it in terms of 1914 — in terms of diplomacy, national states, cabinet politics, and [rival] chancelleries. His understanding of Europe did not even measure up to that of old aristocrats like Bismarck and Wilhelm II, who never forgot the traditions of solidarity that united Europe’s dynasties, courts, and nobilities. . .

It is curious that this man who knew how to inspire the masses in his own country, who always maintained the closest contact with his people, never, not for a second, thought of extending his [successful] German policies to the rest of Europe. He [simply] did not understand the necessity of forging a policy to address Europe domestically and not just internationally. Diplomats and ambassadors had lost command of the stage — it was now in the hands of political leaders capable of winning the masses with the kind of social policies that had succeeded in Germany and could succeed elsewhere.

Hitler didn’t understand this. After his armies invaded Poland, France, and elsewhere, he never thought of implementing the social and political practices that had worked in Germany . . . He never thought of carrying out policies that would have forged bonds of solidarity between the occupied and the occupiers. . .

These failures lead me to suspect that the Germans’ political stupidity . . . owed something to fascism — that political and social system awkwardly situated between liberal democracy and Communist totalitarianism.

In the fascist system there was something of the “juste milieu” that could not but lead to the Germans’ miserable failure. [A French term meaning a "golden mean" or a "happy medium," "juste milieu" is historically associated with the moderate centrist politics (or anti-politics) of bourgeois constitutionalists -- first exemplified by France's July Monarchy (1830-48) and subsequently perfected in the American party system].

The Germans have no political tradition. For centuries, most of them inhabited small principalities or cities where larger political forces had no part to play. There was, however, Vienna and Berlin. In these two capitals, politics was the province of a small [aristocratic] caste. The events of 1918 [i.e., the liberal revolutions that led to the Weimar and Viennese republics] abruptly dislodged this caste, severing its ties from the new governing class.

Everything that has transpired in the last few years suggests that Germany remains what it was in the 18th century . . . a land unable to anchor its warrior virtues in politically sound principles . . .

[Part of this is due to the fact that] the German is no psychologist. He is too much a theoretician, too intellectually speculative, for that. He lacks psychology in the way a mathematician or metaphysician does. German literature is rarely psychological; it develops ideas, not characters. The sole German psychologist is Nietzsche [and] he was basically one of a kind. . . Politically, the Germans [like the French] are less subtle and plastic than the English or the Russian, who have the best psychological literature and hence the best diplomacy and politics.

Hitler’s behavior reflected the backward state of German, and beyond that, European attitudes. This son of an Austrian custom official inherited all the prejudices of his father’s generation (as had Napoleon). And like every German nationalist of Austrian extraction, he had an unshakable respect for the German Army and the Prussian aristocracy. Despite everything that disposed him against it, he remained the loyal Reichwehr agent he was in Munich [in 1919]. . . If he subsequently became a member of a socialist party [Anton Drexler's German Workers' Party] — of which he promptly became the leader — it was above all because this party was a nationalist one. Nationalism was always more important to him than socialism — even if his early years should have inclined him to think otherwise . . .

Like Mussolini, Hitler had no heartfelt commitment to socialism. [Drieu refers here not to the Semitic socialism of Marx, with its materialism, collectivism, and internationalism, but rather to the older European tradition of corporate socialism, which privileges the needs of family, community, and nation over those of the economy] . . . That’s why he so readily sacrificed the [socialist] dynamism of his movement for the sake of what the Wehrmacht aristocracy and the barons of heavy industry were willing to concede. He thought these alone would suffice in furnishing him with what was needed for his war of European conquest. . .

Fascism failed to organize Europe because it was essentially a system of the “juste milieu” — a system seeking a middle way between communism and capitalism. . .

Fascism failed because it did not become explicitly socialist. The narrowness of its nationalist base prevented it from becoming a European socialism . . . Action and reaction: On the one side, the weakness of Hitlerian and Mussolinian socialism prevented it from crossing national borders and becoming a European nationalism; on the other, the narrowness of Mussolinian and Hitlerian nationalism stifled its socialism, reducing it to a form of military statism. . .

Source: Pierre Drieu La Rochelle. Textes retrouvées.

Paris: Eds. du Rocher, 1992.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, national-socialisme, troisième reich, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, europe, fascisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 avril 2009

France asservie par l'OTAN: Chauprade - De Gaulle, même combat

00:17 Publié dans Affiches | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, de gaulle, gaullisme, géopolitique, affaire chauprade, polémique, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 21 avril 2009

"Cette gaieté paradoxale et prodigieuse"

« Cette gaieté paradoxale et prodigieuse » [1957]

Nous avions exhumé l’article de Lucien Rebatet paru à la sortie de D’un château l’autre. Voici celui de Robert Poulet qui évoque, dans l’introduction, la polémique née au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Rivarol.

Dans les circonstances difficiles, il vaut mieux être tout à fait clair et tout à fait franc. J’ai lu, comme tout le monde, l’interview que Louis-Ferdinand Céline a donnée à L’Express le mois dernier. J’y ai retrouvé, ni plus ni moins, le ton, l’humeur, les dispositions qui ont toujours distingué l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Avec les mêmes facéties truculentes, les mêmes défis burlesques, la même affectation de platitude et de grossièreté, qu’il mettait déjà dans ses discours au temps glorieux de ses débuts, et qui comme alors enveloppent bel et bien une extraordinaire hardiesse de pensée et d’expression... En ayant l’air de se moquer de tout et de lui-même, Bardamu vient d’asséner à ses adversaires qui avaient pensé cette fois le prendre au piège, des vérités comme aucune oreille française n’en a encore entendu depuis dix ans. Et les artificieux propos de Mme Françoise Giroud ¹ ne parvenaient pas une seconde à couvrir cette voix qui porte, jusque dans le registre le plus contenu, quand Céline joue, avec des intonations redoutables, la scène de l’esclave rebelle et puni : du Plaute tranposé dans ce siècle sans élites ; un morceau plus que remarquable, et où l’on ne découvre, mon cher Pierre-Antoine Cousteau, pas un atome de reniement ².

À celui qui ne fut jamais d’aucun clan, et qui se définit justement par cette autonomie totale, qui va jusqu’à la manie, jusqu’à la furie, on ne saurait demander de respecter la « loi du clan » – à laquelle je ne crois pas, quant à moi. Je n’ai de considération que pour la probité individuelle, pour l’amitié, pour la solidarité du malheur, qui est une question de sentiment. Il ne me paraît pas du tout qu’en l’occurrence le persécuté Céline, le méconnu Céline ait enfreint ces règles de pure hygiène morale. Celles-ci ne sauraient exiger qu’un écrivain de vigoureux tempérament cesse de se manifester sous l’aspect qui répond en lui à des nécessités quasi constitutionnelles.

L’œuvre et l’outil

Depuis vingt-cinq ans tout juste, l’auteur de Normance a toujours réussi à conjuguer le profond sérieux, qui se dissimule dans son œuvre et dans sa vie, et qui s’y approfondit encore en pathétique, avec la nature orageuse et volcanique de son art ; et aussi avec l’impatience irritée, le besoin de scandale et de contradiction, qu’excite chez lui – c’est sa vocation particulière – la soif de vérité, de pureté, de justice. Dès le commencement, on a reconnu dans cet anarchiste aux visions obscènes, aux propos blasphématoires, un défenseur déçu et meurtri de la tradition. Cet iconoclaste garde en lui le regret des « bonnes façons de vivre ». Sa manière de servir le beau et le vrai, c’est de s’insurger aveuglément contre toutes les impostures qui en tiennent lieu, dans une société faussée à la base ; de s’insurger sans réserve, sans mesure, comme il convient à l’indignation et à la déréliction. Et, comme les choses qu’il faut bafouer ont pris l’aspect des usages et des lois, l’insurrection célinienne s’ouvre par une explosion de délire subversif.

Les révolutionnaires professionnels n’en sont pas encore revenus, d’avoir vu naguère cet isolé, ce vagabond de la pensée, battre une fois pour toutes les records de négation, de destruction, de malédiction qu’ils pensaient avoir établis depuis cent ans, et qui, par comparaison avec la terrible et naïve « table rase » où s’installe Bardamu, paraissent les fruits d’une timidité ridicule. Personne n’avait jamais poussé la dérision de tout aussi loin que le petit médecin de banlieue, mal embouché, sorti d’on ne sait quels remous coloniaux, maritimes, internationaux, populaires, et qui surgit un matin de 1931 sur la scène de Paris.

Dès ses premiers mots, il montra ce que peut être, réellement, un contempteur du monde moderne. Du coup on vit les mœurs, les usages, la sensibilité, le langage même, chanceler sur leurs bases. D’autant que le novateur s’était fabriqué l’outil qu’il fallait ; un style comme on n’en avait jamais vu nulle part, fait d’argot décanté, qu’entrecoupent des soupirs, des haussements d’épaules ; le mouvement d’un discoureur de bistrot qui crache de mépris entre deux onomatopées ou qui a des renvois de vin bourru ; rythme essentiellement vulgaire, qui soutient une émotion parfaitement indépendante, parfaitement aberrante, mais d’une secrète noblesse.

Le génie deux fois escamoté

Le miracle se reproduisit, en plus éclatant encore, avec Mort à crédit. Seulement, déjà la tourbe des imitateurs s’était jetée sur le pur produit du célinisme. Dès avant la guerre, les sous-Céline pullulaient ; et maintenant il en est qui n’ont jamais lu leur modèle, qui n’ont jamais entendu prononcer son nom, ayant trouvé leur provende chez des épigones et des caudataires qui l’avaient pesamment remâchée ; et prospérant en outre dans une atmosphère intellectuelle que régit la conspiration du silence, au détriment de « l’auteur le plus original qui soit apparu en Europe depuis un siècle » (dixit Middleton Murry) ³.

Que reprochent à Céline les critiques qui pendant deux lustres l’ont supprimé de l’histoire littéraire, exclu de la vie littéraire, jeté moralement dans des oubliettes aussi profondes que celles dans lesquelles le grand écrivain languit au Danemark, pour avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot » (ô alliance de la méchanceté et de la sottise, dont Hamlet devait rire amèrement à Elseneur, distante d’une portée de mitraillette) ? Ils lui reprochent (au nom d’un principe né de la guerre) d’avoir écrit des pamphlets contre les Juifs avant la guerre.

L’extravagance furibarde de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps avait sa source – c’est visible pour qui étudie de sang-froid ces pages pleines de divagations, d’imprudences, de méprises monumentales, pêle-mêle avec quelques beautés sulfureuses – dans l’angoisse que la vue trop exacte des hécatombes imminentes, voulues par les uns, acceptées par les autres, inspirait à un homme dont la pensée première, la définition initiale est l’horreur des maux évitables, avec la rage de crier cette horreur, fût-ce dans la confusion extrême qui accompagne les grandes crises de prophétisme.

Quoi qu’il en soit, l’événement Céline, pour des motifs qui ne tenaient pas à la littérature, et même qui ne se rattachaient pas aux idées de résistance et de collaboration, étrangères à ce j’men-fichiste fabuleux, à ce parangon d’anarchie, disparut d’une époque qui, sans lui, se révélait inexplicable. La jeunesse française ignore le romancier contemporain dont l’attitude, l’esprit, le vocabulaire, répondent le mieux au chaos mental et moral dans lequel elle se complaît, se raccrochant à des interprètes beaucoup moins qualifiés, beaucoup moins expressifs – et surtout beaucoup moins libres.

Quelques petites choses

Aux hommes de lettres « engagés », auxquels la nouvelle génération a un moment prêté l’oreille, faute de mieux, la révélation célinienne oppose, au contraire, le spectacle d’une âme soucieuse de se dégager à fond, de se dégager de tout, pour avoir senti soudain que toutes les contraintes sociales, avec les doctrines et les institutions dont elles découlent, étaient en train d’appesantir sur l’Occidental du XXème siècle une énorme chape de mensonge, faits de la corruption et de la falsification du patrimoine humain. Procédant du même état d’âme, le Voyage fit le même bruit d’écroulement que le dernier effort de Samson. Si les jouisseurs du désordre, les adorateurs de l’absurde, étaient conséquents avec eux-mêmes, ils se tourneraient de ce côté, pour voir enfin sortir de la terre, au milieu des décombres que Louis-Ferdinand Céline remue avec de sanglants sarcasmes, la pousse verte du naturel, en attendant la fleur de la charité, que n’ont pas étouffée toute cette colère et toute cette haine.

S’il y a dans ce temps-ci un écrivain qui l’exprime en plein, et qui même anticipe sur le temps à venir, avec des mots que sans doute on ne comprendra tout à fait qu’au-delà des effondrements qui y conduisent, c’est bien celui-ci, dont pourtant la plupart de nos successeurs n’ont aucune idée par la faute des témoins prévenus et des serviteurs infidèles de la littérature.

Ils tablèrent d’abord sur l’absence du personnage, puis sur son affaiblissement. Depuis son retour en France, l’auteur de L’Église a publié trois livres, dont les deux premiers, malgré des passages étonnants, que lui seul pouvait écrire, avaient quelque chose de blessé, un souffle rauque de grabataire ; un creux s’ouvrait au cœur de cette élocution toujours abondante et puissante. Puis, il y eut les Entretiens avec le professeur Y, où s’étirait et se gonflait une pugnacité convalescente. Mais voici D’un château l’autre. Et nul ne peut nier que le grand Céline soit revenu.

C’est si vrai que les chevaliers de la distraction calculée, les spécialistes de la bouche en cul-de-poule et de la mine-de-rien ont compris qu’il fallait changer de tactique. Du moment qu’on renonçait à faire comme si l’homme et l’œuvre étaient morts ou mieux, n’avaient jamais existé, il n’y avait pas de moyen terme : il fallait se précipiter à leur rencontre. Ainsi s’explique le tumulte exceptionnel qui s’est élevé dans la presse depuis trois semaines. Tout d’un coup, le réprouvé, le maudit, l’intouchable, est devenu l’un des thèmes majeurs de la publicité journalistique, l’un des bouffons favoris que ses organisateurs proposent au public. Et ainsi, tout en jouant les Frontins et les Scapins, au commandement et conformément à sa pente, Céline a-t-il pu se débarrasser de deux ou trois petites choses qu’il avait sur le cœur...

Une réalité seconde

Passons outre à ces numéros de cirque, mais d’un cirque sur lequel plane un drame. Et arrêtons-nous devant le livre qui a provoqué la rentrée du clown (voir les conséquences du fait dans un célèbre conte d’Edgar Poe 4 ).

On sait que les romans céliniens sont toujours tirés d’une réalité interprétée et transverbérée à laquelle s’applique le martèlement du verbe, dont les coups rapides et répétés finissent par forger une réalité seconde, chargée de poésie frénétique et sarcastique, avec une épouvante au bout. Cette fois, c’est sur ses souvenirs d’Allemagne – où il dut fuir en 1944, menacé de mort, sans nul motif – que l’auteur a travaillé. Il en résulte que, par exemple, on voit surgir à Sigmaringen une image du Maréchal Pétain, une image de Pierre Laval, et beaucoup d’autres images dont chacune a l’air d’être quelqu’un, de porter un nom. Purs cauchemars, où naturellement n’interviennent aucune des délicatesses ou des précautions que l’auteur a toujours instinctivement méprisées, à tort ou à raison, ne trouvant son maximum d’expressivité que dans l’irrespect intégral. Néanmoins, je défie bien les esprits les plus mal disposés de retirer d’un tel tableau une idée amoindrie des personnes qu’il met en scène.

Cela éclate surtout aux yeux de ceux qui prennent la peine de lire jusqu’au bout ces trois cent cinquante pages à la température d’ébullition. Il en sera récompensé par des plaisirs, par des surprises, dont les lecteurs des romans à la mode, si infirmes, si timorés sous leur masque de fausses audaces, ont perdu l’habitude. Il y a, notamment, une hallucination au bord de la Seine, qui rappelle dans le féerique et dans l’effrayant la fameuse « galère » du Voyage, et laisse loin derrière elle les plus échevelés pensums surréalistes. Il y a l’errance en chemin de fer. Il y a l’écriture, qui est encore plus divisée qu’avant ; ce n’est plus qu’un halètement musical, comme dans les premiers Stravinsky. Il y a cette gaieté paradoxale et prodigieuse, où entrent des éléments enfantins, des éléments jupitériens, à mi-chemin entre le petit garçon qui faisait des niches à ses copains en poussant dans Paris la voiture de sa mère dentellière, et le démiurge qui se moque de sa création au moment de la détruire.

En ce cas, le monde finirait par un cri de désespoir, qui ressemblerait furieusement à un cri de joie. C’est pourquoi l’on peut croire qu’au fin fond de la dissolution universelle à la Céline, il y a un noyau de santé. Puisse-t-il en tirer tout le suc, le cher homme !

En attendant, voici son bouquin. Le troisième de sa main qui ait chance de défier les siècles. Citez-moi seulement une dizaine de contemporains, dans les trois générations, qui puissent en dire autant !

Robert POULET

(Rivarol, 4 juillet 1957)

Notes

1. C’est François Giroud qui avait rédigé le chapeau rédactionnel de cette interview paru dans L’Express (14 juin 1957) sous le titre « Voyage au bout de la haine ».

2. Poulet répond ici à l’article de P.-A. Cousteau paru dans Lectures françaises (juillet-août 1957) sous le titre « Fantôme à vendre ».

3. John Middleton Murry (1889-1957), critique littéraire anglais, époux de Katherine Mansfield.

4. « La Barrique d’amontillado », avec son personnage tragique de Fortunato.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, belgique, lettres belges, littérature belge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 avril 2009

Céline - Hergé, le théorème du perroquet

Céline – Hergé, le théorème du perroquet

Dans son dernier ouvrage intitulé Céline, Hergé et l’affaire Haddock ¹, notre brillantissime ami Émile Brami, nous expose sa théorie sur les origines céliniennes des célèbres jurons du non moins célèbre capitaine. Même s’il ne dispose pas de « preuves » en tant que telles, l’on ne peut être que troublé par ces faisceaux qui lorgnent tous dans la même direction. En attendant l’hypothétique découverte d’une lettre entre les deux susnommés ou d’un exemplaire de Bagatelles pour un massacre dans la bibliothèque Hergé, nous en sommes malheureusement réduits aux conjectures. Pendant la rédaction de son livre, j’indiquais à Émile Brami quelques hypothèses susceptibles de conforter sa thèse. Par exemple, est-ce que le professeur Tournesol et Courtial de Pereires partagent le même géniteur ? etc. C’est un heureux hasard qui me fit découvrir un autre point commun entre le dessinateur de Bruxelles et l’ermite de Meudon. Hasard d’autant plus intéressant, qu’à l’instar de Bagatelles pour un massacre, les dates concordent. Si les premières recherches furent encourageantes, l’on en est également réduit aux hypothèses, faute de preuve matérielle.

Grâce aux nombreuses publications dont Hergé est l’objet, l’on en sait beaucoup plus sur la genèse de son œuvre. Grâce aux travaux de Benoît Mouchard ², on connaît maintenant le rôle primordial qu’a joué Jacques Van Melkebeke dans les apports « littéraires » de Tintin. Mais surtout les travaux d’Émile Brami ont permis, pour la première fois, de faire un lien entre les deux, et de replacer la naissance du capitaine Haddock et la publication de Bagatelles pour un massacre dans une perspective chronologique et culturelle cohérente. Néanmoins, il n’est pas impossible que d’autres liens entre Céline et Hergé figurent dans certains albums postérieurs du Crabe aux Pinces d’or.

Le lien le plus « parlant », si l’on ose dire, entre le dessinateur belge et l’imprécateur antisémite est un perroquet, héros bien involontaire des Bijoux de la Castafiore.

Lorsque Hergé entame la rédaction de cet album au début des années 1960, il choisit pour la première (et seule fois) un album intimiste. Coincé entre Tintin au Tibet et Vol 714 pour Sydney, Les Bijoux de la Castafiore a pour cadre exclusif le château de Moulinsart. Tintin, Milou, Tournesol et le capitaine Haddock ne partent pas à l’aventure dans une contrée lointaine, c’est l’aventure qui débarque (en masse) chez eux. Et visiblement, l’arrivée de la Castafiore perturbe le train-train habituel de nos héros. Les Bijoux de la Castafiore offre également l’intérêt d’être un album très « lourd » du point de vue autobiographique, avec des rapports ambigus entre la Castafiore et Haddock (projets de mariage), des dialogues emplis de sous-entendus (« Ciel mes bijoux ») et, au final, bien peu de rebondissements et d’action. Néanmoins, au milieu de ce joyeux bazar, émerge un élément comique qui va mener la vie dure au vieux capitaine. C’est Coco le « perroquet des îles », qui partage de nombreux points communs avec Toto, le non moins célèbre perroquet de Meudon.

Tout d’abord, il y a l’amour que Hergé et Céline portent aux animaux. L’œuvre d’Hergé est truffée de références au monde animal ; quant à Céline, il transformera son pavillon de Meudon en quasi arche de Noé… Mais revenons aux deux psittacidés. Dans les deux cas, les perroquets sont offerts par des femmes. Lucette achète le sien sur les quais de la Mégisserie. La Castafiore destine « cette petite chose pour le capitaine Koddack ». Dans les deux cas, Céline et Haddock ne sont pas particulièrement ravis de voir arriver l’animal dans leur demeure. Mais au final, ils finissent par s’y faire, voire s’en réjouissent. Céline fait de son perroquet un compagnon d’écriture, le capitaine Haddock s’en sert pour jouer un mauvais tour à la Castafiore. Autre élément commun, les deux perroquets portent presque le même nom ; « Toto » pour celui de Céline, et « Coco » (avec un C comme Céline ?) pour celui de Haddock. Certes, ce n’est pas d’une folle originalité, mais bon… Détail intéressant, les deux espèces sont différentes. Lucette rapporte à Meudon un perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus, communément appelé « Jaco » ³). La Castafiore offre un perroquet tropical (Ara ararauna 4). Autre détail intéressant, dans les deux cas, les perroquets parlent. Céline apprend au sien quelques mots, et même un couplet de chanson. Celui de Haddock se contente de répéter des phrases. Or de ces deux perroquets, le seul qui a la capacité de retenir quelques mots, et de parler, est bel est bien le perroquet gris du Gabon. Le perroquet tropical peut reproduire des sons (téléphone, moteur de voiture, etc.) mais il ne possède pas les capacités vocales que lui prête Hergé. Est-ce une erreur délibérée ? Est-ce que la documentation d’Hergé était défaillante ? Est-ce dû à l’ajout précipité du perroquet dans Les Bijoux de la Castafiore ? Cette dernière hypothèse a notre préférence.

L’autre élément qui accrédite l’hypothèse du perroquet est chronologique. La conception des Bijoux de la Castafiore et la mort de Céline sont concomitantes. Alors qu’Hergé est en train de construire l’album, Céline décède, en juillet 1961. Si peu de journaux ont fait grand cas de cette nouvelle, Paris-Match évoquera, dans un numéro en juillet et un autre, en septembre 1961, la disparition de Céline (et d’Hemingway, mort le même jour). Largement illustrés de photographies, deux thèmes récurrents se retrouvent d’un numéro l’autre : Céline et son perroquet Toto. Dans son numéro de juin, Paris Match s’extasie devant la table de travail de Céline sur laquelle veille le perroquet, dernier témoin (presque muet) de la rédaction de Rigodon... Dans le numéro de septembre, l’on peut voir la photographie de Céline dans son canapé, avec Toto, ultime compagnon de solitude.

Grâce aux biographes d’Hergé, on sait que ce dernier ne lisait pour ainsi dire jamais de livres. Quand il s’agissait de ses albums, il demandait à ses collaborateurs de préparer une documentation importante afin qu’il n’ait plus qu’à se concentrer sur le scénario et le dessin. Éventuellement, il lui arrivait de rencontrer des personnes idoines qu’il interrogeait sur un sujet qui toucherait de près ou de loin un aspect de ses futurs albums (Bernard Heuvelmans, pour le Yéti, par exemple…). Si Hergé lisait peu de livres, on sait, par contre, qu’il était friand de magazines 5 et qu’il puisait une partie de son inspiration dans l’actualité du moment. La grande question est : a-t-il eu dans les mains les numéros de Paris-Match relatant la mort de Céline ? C’est hautement probable car l’on sait qu’il lisait très régulièrement ce magazine. S’en est-il servi pour Les Bijoux de la Castafiore ? Pour cela, il suffit de comparer la photographie de Céline dans son canapé à Meudon, à celle de Haddock dans son fauteuil, à Moulinsart. La comparaison est probante.

En voyant ainsi Céline et son perroquet dans Paris-Match, Hergé s’est-il souvenu des conversations qu’il avait eu autrefois à ce sujet avec Melkebeke ou Robert Poulet ? A-t-il admiré autrefois Céline, non pas forcément comme écrivain, mais comme « idéologue » antisémite ? A-t-il décidé de faire un petit clin d’œil discret au disparu en reprenant son fidèle perroquet ? Malheureusement, il est encore impossible de répondre. Lentement, les éditions Moulinsart ouvrent les « archives Hergé » en publiant chaque année un important volume chronologique sur la genèse des différentes œuvres du dessinateur. À ce jour, ces publications courent jusqu’aux années 1943, et il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus sur la genèse des Bijoux de la Castafiore et de son célèbre perroquet.

Reste néanmoins un élément troublant. Dans son livre, Le Monde d’Hergé 6, Benoît Peeters publie la planche qui annonce la publication des Bijoux de la Castafiore dans les prochaines livraisons du Journal de Tintin. Sur cette planche apparaissent tous les protagonistes du futur album, Tintin, Haddock , les Dupond(t)s, Tournesol, Nestor, la Castafiore, Irma, Milou, le chat, l’alouette, les romanichels, etc. Mais point de perroquet, qui pourtant a une place beaucoup plus importante que certains protagonistes précédemment cités. Hergé a-t-il rajouté Coco en catastrophe ? Coco était-il prévu dans le scénario d’origine ? Pourquoi Hergé fait-il parler un perroquet qui ne le pouvait pas ? Erreur due à la précipitation ? Ou à une mauvaise documentation ? Est-ce la vision de Céline et de son compagnon à plumes qui ont influencé in extremis cette décision en cours de création ? Détail intéressant, dans ses derniers entretiens avec Benoît Peeters, Hergé avoue qu’il aime se laisser surprendre : « J’ai besoin d’être surpris par mes propres inventions. D’ailleurs, mes histoires se font toujours de cette manière. Je sais toujours d’où je pars, je sais à peu près où je veux arriver, mais le chemin que je vais prendre dépend de ma fantaisie du moment » 7. Coco est-il le fruit de cette « surprise » ? À ce jour, le mystère reste entier, mais peut-être que les publications futures nous éclaireront sur ce point… Il serait temps ! Mille sabords !

David ALLIOT

1. Éditions Écriture. Les travaux d’Émile Brami sur Hergé et Céline ont été présentés au colloque de la Société d’Études céliniennes de juin 2004 à Budapest, et partiellement publiés par le magazine Lire de septembre 2004.

2. Benoît Mouchart, À l’ombre de la ligne claire, Jacques Van Melkebeke le clandestin de la B. D., Vertige Graphic, Paris, 2002.

3. Il est amusant de noter que ce perroquet est relativement courant dans les forêts du golfe de Guinée, et que sa répartition s’étend de l’Angola jusqu’à en Sierra Leone. Peut-être que le jeune Louis-Ferdinand Destouches en vit-il quelques-uns lors de son séjour au Cameroun…

4. Originaire d’Amérique du Sud, ce perroquet ne vient nullement « des îles », comme l’indique la Castafiore.

5. Hasard ? Les Bijoux de la Castafiore évoque justement le poids grandissant des médias dans la société.

6. Benoît Peeters, Le Monde d’Hergé, Casterman, 1983.

7. In Le Monde d’Hergé, entretien du 15 décembre 1982. Cité également par Émile Brami, p. 73.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, bandes dessinées, 9ème art, hergé, belgicana, belgique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 avril 2009

La expansion de la OTAN y el beso francés

La expansión de la OTAN y el beso francés

La OTAN, el principal brazo transatlántico del complejo militar industrial de los Estados Unidos, no deja de expandirse. La amenaza soviética, su supuesta raison d’être originaria, desapareció hace veinte años. Pero al igual que el complejo militar industrial, la OTAN sigue viva y en constante expansión, alimentada por arraigados intereses económicos, una inveterada inercia institucional y la fijación paranoide de unos think tanks desesperados por encontrar “amenazas” por doquier.

A comienzos de abril, este Behemoth se dispone a celebrar su 60 aniversario en las ciudades vecinas de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania), atravesadas por el Rin. En ocasión de la efemérides, recibirá un especial regalo del cada vez más impopular presidente francés, Nicolás Sarkozy: el regreso de Francia a su comando militar. Un acontecimiento burocrático de este tipo, cuyo significado práctico dista de estar claro, proporciona a los corifeos de la OTAN y a los plumistas de turno algo sobre lo que cacarear. ¿Veis?, los tontuelos de los franceses han comprendido su error y han vuelto al redil.

Sarkozy, por supuesto, presenta las cosas de otro modo. Asegura que la integración de Francia al comando militar de la OTAN realzará su importancia en el mundo y le permitirá influir en la estrategia y las operaciones de una Alianza que nunca abandonó y a la que ha contribuido de forma ininterrumpida por encima de sus obligaciones.

Este argumento, sin embargo, oculta que fue precisamente el inconmovible control de los Estados Unidos sobre la estructura militar de la OTAN lo que persuadió a Charles de Gaulle a abandonarla en marzo de 1966. Su decisión no obedeció a un simple capricho. Había intentado sin éxito modificar el procedimiento de toma de decisiones de la Alianza hasta que entendió que era imposible. La amenaza soviética había remitido en parte y de Gaulle no quería verse arrastrado a operaciones bélicas que consideraba innecesarias, tales como el intento de Estados Unidos de ganar en Indochina una guerra que Francia ya había perdido y que consideraba inviable. De Gaulle prefería que Francia pudiera proseguir defendiendo sus intereses en Oriente Medio y África. Además, la presencia militar de Estados Unidos en Francia estimulaba las manifestaciones plagadas de “Yankees go home”. En ese contexto, el traspaso a Bélgica del comando militar de la OTAN satisfizo a todos.

El antecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, erróneamente considerado “anti-americano” por los medios de Estados Unidos, ya estaba dispuesto a reincorporarse al comando de la OTAN si obtenía algo sustancial a cambio, como el comando mediterráneo de la Alianza. Pero los Estados Unidos se negaron en redondo.

Sarkozy, en cambio, ha decidido batallar por las migajas. Su objetivo es la asignación de oficiales franceses a un comando en Portugal y a algunas bases de entrenamiento en los Estados Unidos. “No hubo negociación alguna. Dos o tres oficiales franceses más bajo las órdenes de los norteamericanos no cambia nada”, observó en un reciente coloquio sobre Francia y la OTAN el ex ministro de exteriores francés Hubert Védrine.

Sarkozy anunció la reincorporación el 11 de marzo, seis días antes de que la cuestión fuera debatida en la Asamblea Nacional. Todas las protestas serán, por consiguiente, en vano. A simple vista, esta rendición incondicional parece obedecer a dos causas fundamentales. Una es la psicología del propio Sarkozy, cuyo amor por los aspectos más superficiales de los Estados Unidos, escenificado en su discurso ante el Congreso norteamericano en noviembre de 2007, produce vergüenza ajena. Sarkozy debe ser el primer presidente francés al que parece no gustarle Francia. O, al menos, al que – de verlos en televisión- parecen gustarle más los Estados Unidos. Por momentos se tiene la impresión de que ha querido ser presidente de Francia no por amor al país sino como una revancha social en su contra. Desde un comienzo ha mostrado una clara disposición a “normalizar” Francia, esto es, a rehacerla de acuerdo al modelo norteamericano.

La otra causa, menos obvia pero más objetiva, es la reciente expansión de la Unión Europea. La rápida absorción de los antiguos satélites de Europa del Este, a los que hay que sumar a las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, ha alterado de manera drástica el equilibrio de poder dentro de la propia Unión Europea. El núcleo de las naciones fundadoras, Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, es incapaz de encauzar la Unión hacia una política exterior y de seguridad única. Después de que Francia y Alemania se negaran a apoyar la invasión a Irak, Donald Rumsfeld las descalificó como parte de la “vieja Europa” y apeló maliciosamente a la “nueva Europa” para que se sumara a los designios estadounidenses. El Reino Unido, al oeste, y los “nuevos” satélites europeos del Este, están más atados política y emocionalmente a los Estados Unidos de lo que lo están a la Unión Europea que les proporcionó considerable ayuda económica para su desarrollo y capacidad de veto en las cuestiones políticas relevantes.

La expansión, en efecto, enterró el sempiterno proyecto francés de construir una fuerza de defensa europea que pudiera actuar con autonomía del comando militar de la OTAN. Los dirigentes de Polonia y de los Estados bálticos quieren que Estados Unidos los defienda a través de la OTAN y punto. Jamás aceptarían el proyecto francés de una Unión Europea no atada a la OTAN y a los Estados Unidos.

Francia tiene su propio complejo militar industrial, muy inferior, ciertamente, al de Estados Unidos. Pero es el más grande de Europa occidental. Un complejo así necesita mercados de exportación para su industria armamentística. El mejor mercado potencial serían una fuerzas armadas europeas independientes. Sin dicha perspectiva en el horizonte, algunos podrían pensar que la integración a comando militar podría abrir los mercados de la OTAN a los productos militares franceses.

Se trata, sin embargo, de una esperanza huera. Los Estados Unidos se han reservado con celo los principales suministros de la OTAN para su propia industria. Es improbable que Francia llegue a tener una influencia significativa en la OTAN, por las mismas razones por las que ha acabado por abandonar su intento de construir un ejército europeo. Los propios europeos están profundamente divididos. Con Europa dividida, los Estados Unidos mandan. Es más, con la profundización de la crisis, el dinero para armamentos comienza a escasear.

Desde el punto de vista del interés nacional francés, esta endeble esperanza de poder colocar en el mercado los propios productos militares es nada comparada con las desastrosas consecuencias políticas que tiene el gesto de lealtad protagonizado por Sarkozy. Es cierto que incluso fuera del comando militar de la OTAN, la independencia francesa era sólo relativa. Francia apoyó la incursión de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo. En vano el presidente François Mitterand esperó con ello ganar influencia en Washington, el clásico espejismo que deslumbra a los aliados de Estados Unidos en operaciones más dudosas. En 1999, Francia se sumó a la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, a pesar de las dudas existentes en los altos mandos. En 2003, sin embargo, el presidente Jacques Chirac y su ministro de relaciones exteriores Dominique de Villepin hicieron gala de su independencia y rechazaron la invasión de Irak. Hay bastante acuerdo en que el plantón francés permitió a Alemania hacer lo mismo. Y a Bélgica.

El discurso de Villepin ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 14 de febrero de 2003, defendiendo la prioridad del desarme y de la paz sobre la opción de la guerra, levantó una abrumadora ovación. Villepin se granjeó una amplia popularidad alrededor del mundo y reforzó el prestigio francés, sobre todo en el mundo árabe. De regreso en París, no obstante, el odio personal entre Sarkozy y Villepin alcanzó cotas de pasión operísticas, y no es infundado sospechar que el compromiso de obediencia con la OTAN de Sarkozy es también un acto de revancha personal.

El efecto político más devastador de todo esto es, sin embargo, la impresión que se ha generado de que “Occidente”, Europa y los Estados Unidos, se han enrocado en una alianza militar contra el resto del mundo. Contemplado de manera retrospectiva, el disenso francés prestaba un servicio a Occidente en la medida en que generaba la impresión, o la ilusión al menos, de que todavía era posible pensar y actuar de forma independiente, y de que alguien en Europa podía llegar a escuchar lo que otras partes del mundo se dice y piensa. Ahora, este “cierre de filas” sellado por los valedores de la OTAN como una manera de “mejorar nuestra seguridad” activará las alarmas en el resto del mundo.

El imperio parece cerrar filas con el propósito de regir el mundo. Los Estados Unidos y sus aliados no reclaman abiertamente el gobierno del mundo, pero sí su control. Occidente controla las instituciones financieras mundiales, el FMI y el Banco Mundial. Controla el poder judicial, el Tribunal Penal Internacional, que en 6 años de existencia sólo ha sentado en el banquillo a un oscuro señor de la guerra congolés y ha abierto cargos contra otras 12 personas, todas ellas africanas. Mientras, los Estados Unidos provocan la muerte de cientos, miles, acaso millones de personas en Irak y Afganistán, al tiempo que apoyan la agresión de Israel contra el pueblo palestino. Para el resto del mundo, la OTAN no es más que el brazo armado de esta empresa de dominación. Y todo ello en un momento en el que el sistema financiero capitalista dominado por los países occidentales está arrastrando a la economía mundial al colapso.

Tamaña exhibición de “unidad de Occidente” al servicio de “nuestra seguridad” sólo puede generar inseguridad en el resto del mundo. Mientras, la OTAN no ha cejado en su intento de rodear a Rusia con bases militares y alianzas hostiles, principalmente en Georgia. Pese a las sonrisas de sobremesa con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, Hillary Clinton no ha dejado de insistir en el obcecado mantra de que las “esferas de influencia son inaceptables”. Con ello, claro está, se refiere a la histórica esfera de intereses rusa, a la que Estados Unidos está incorporando agresivamente a su propia esfera de influencia a través de la OTAN.

No es de extrañar, en este contexto, que China y Rusia hayan aumentado su cooperación defensiva. Los intereses económicos y la inercia institucional de la OTAN están empujando el mundo hacia un escenario pre-bélico mucho más peligroso que la Guerra Fría. La lección que la OTAN se resiste a aprender es que la búsqueda de enemigos crea enemigos. La guerra contra el terrorismo promueve el terrorismo. Rodear a Rusia con misiles sedicentemente “defensivos” –cuando todo estratega sabe que un escudo acompañado de una espada es también un arma ofensiva- hará de Rusia un enemigo.En busca de amenazas

Para probarse a sí misma que, en verdad, es una entidad “defensiva”, la OTAN no cesa de buscar amenazas. Pues lo tiene fácil, puesto que el mundo es un lugar convulso, en buena medida gracias al tipo de globalización económica que los Estados Unidos han impuesto en las últimas décadas. Acaso haya llegado la hora de realizar esfuerzos políticos y diplomáticos para impulsar vías internacionales que permitan abordar cuestiones como la crisis económica, el cambio climático, el uso de la energía, los hackers y las “ciber-guerras”. Los think tanks vinculados a la OTAN ven en estos problemas “amenazas” que deberían ser tratadas a través de la OTAN. Esto conduce a militarizar las decisiones políticas allí donde, por el contrario, deberían desmilitarizarse.

Pensemos, por ejemplo: ¿cómo se podría abordar la supuesta amenaza del cambio climático con medios militares? La respuesta parece obvia: utilizando las fuerzas armadas contra las poblaciones forzadas a abandonar sus hogares por la sequía o por las inundaciones. Tal vez, como en Darfur, la sequía podría conducir a enfrentamientos entre grupos étnicos o sociales. Entonces, la OTAN podría decidir quiénes son los “buenos” y bombardear al resto. Este tipo de cosas.

Todo parece indicar, en efecto, que el mundo se está metiendo en muchos problemas. La OTAN parece dispuesta a afrontarlos utilizando sus fuerzas armadas contra las poblaciones descontroladas. Este propósito podrá verse con toda claridad en la celebración del 60 aniversario de la OTAN que tendrá lugar en Estrasburgo/Kehl el 3 y 4 de abril. Ambas ciudades se convertirán en auténticos campos militares. Los residentes de la tranquila ciudad de Estrasburgo están obligados a solicitar credenciales para salir y entrar a sus hogares durante el feliz evento. En momentos clave, no podrán dejar sus casas, salvo bajo circunstancias extraordinarias. El transporte urbano se detendrá. Las ciudades estarán muertas, como si hubieran sido bombardeadas, para permitir a los dignatarios de la OTAN montar su show por la paz.

El momento culminante de todo este espectáculo será la sesión fotográfica de diez minutos en la que los líderes de Francia y Alemania intercambien un apretón de manos en el puente sobre el Rin que conecta ambas ciudades. Será como si Angela Merkel y Nicolás Sarkozy sellaran la paz entre Alemania y Francia por primera vez. Los locales permanecerán encerrados en su casa para no perturbar la pantomima. La OTAN se comportará como si su mayor amenaza fuera el pueblo de Europa. Y es muy posible que, por esa vía, la mayor amenaza para el pueblo de Europa llegue también a ser la OTAN.

Diana Johnston es una escritora y periodista estadounidense especializada en temas de política exterior europea y occidental. Fue una participante activa del movimiento contra la guerra de Vietnam. Entre sus últimos trabajos se encuentra Fool’s Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions, (Monthly Review Press, 2003) un alegato contra la guerra emprendida en los Balcanes en 1999. Es colaboradora habitual de la revista Counterpunch.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, france, affaires européennes, otan, atlantisme, sarkozy, etats-unis, impérialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 08 avril 2009

Le trio infernal de l'atlantisme "français"

On ne présente plus Nicolas Sarkôzy, mais on rappellera qu'il est le petit-fils d'un éminent représentant de la communauté juive de Salonique qui l'a largement élevé. Cette communauté juive de Salonique était réputée pour son aisance à se mouvoir au sein des arcanes du pouvoir ottoman et à en profiter durant l'occupation turque en Grèce. Cet héritage explique sans doute pourquoi Nicolas Sarkôzy s'est toujours montré fort soucieux de satisfaire toutes les demandes du CRIF et a reçu, en 2003, le prix de la tolérance du Centre Simon Wiesenthal pour son action contre l'antisémitisme. Son élection a été saluée en Israël comme une excellente nouvelle. Il n'y a pas lieu d'insister. C'est, aussi, un amoureux inconditionnel des États-Unis, à tel point que c'est là-bas que, sitôt élu, il est allé se ressourcer.

On ne présente plus non plus Bernard Kouchner, d'origine juive russe, spécialiste du business humanitaire et de la consultante de luxe, fidèle d'Israël et ami de dirigeants israéliens, ancien "Gauleiter" de la MINUK au Kossovo où il a couvert l'épuration ethnique perpétrée par les Albanais aux dépends des Serbes selon les vœux de ses maîtres américains. Devenu ministre des Affaires étrangères de la république française, il multiplie les signes d'allégeance à toutes les modes occidentales.

En revanche, beaucoup moins connu du grand public, Jean-David Lévitte mérite une mention spéciale. C'est l'éminence grise de Nicolas Sarkôzy en politique étrangère, le vrai patron de celle-ci, ce qui l'amène parfois à entrer en conflit avec l'ego démesuré de Bernard Kouchner. Né en 1946, diplômé de I.E.P. de Paris et de l'Institut national des langues et civilisations orientales, il a entamé une carrière diplomatique avant de servir Jacques Chirac de 1995 à 2000, ce qui lui a valu de devenir le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York puis ambassadeur aux États-Unis à partir de 2002. Là-bas, il sut faire évoluer la position diplomatique de la France, mal perçue depuis l'opposition à la seconde guerre d'Irak en 2003, dans un sens plus "compréhensif" " des positions américaines. Le 16 mai 2007, Nicolas Sarkôzy l'intègre à sa garde rapprochée comme conseiller diplomatique avant de lui confier les rênes du nouveau Conseil National de Sécurité, véritable pilote de la nouvelle diplomatie française. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est le fils de Georges Lévitte, issu d'une famille juive d'Ukraine réfugiée d'abord en Allemagne en 1922, puis en France. Son père a eu une influence déterminante sur le renouveau de la pensée religieuse juive après la Seconde Guerre mondiale en même temps qu'il s'est engagé à l'Ainerican detvish Committee et a collaboré au Fonds Social Juif Unifié. Jean-David Lévitte a donc grandi dans un milieu familial très lié à la fois à la communauté juive, au sionisme et aux États-Unis.

C'est donc ce trio qui est aux commandes de la politique étrangère française depuis le printemps 2007. Un double rapprochement s'est alors effectué tant vis-à-vis de l'entité sioniste israélienne que des États-Unis d'Amérique, avec accélération du processus depuis que le nouveau locataire de la Maison Blanche apparaît plus fréquentable que l'ancien. Leur grand chantier actuel est la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN."

Source : Terre & Peuple n°39.

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, otan, atlantisme, europe, affaires européennes, défense, occidentalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 02 avril 2009

De Machiavelli van het Elysee

De Machiavelli van het Elysée

Een onthutsende kijk in de keuken van politicus François Mitterrand (1916-1996)

Het recentelijk verschenen François Mitterrand surft nadrukkelijk niet op gevoelens van nostalgie. Evenmin hanteert de auteur de kettingzaag. In plaats van ‘tonton’ laat Vincent Gounod het beeld domineren van de ‘Sfinx’ – die andere bijnaam van Mitterrand. Deze biografie is een knappe synthese van bestaande levensbeschrijvingen die de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Bekende journalisten zoals Jean Lacouture en Pierre Péan of voormalige mitterrandistes als Jacques Attali en Hubert Védrine waren vol lof of schreven hun verbittering van zich af. Aanvullend materiaal haalde Gounod uit interviews met politici, onder wie de extreemrechtse Jean-Marie Le Pen, voormalig premiers Laurent Fabius en Edith Cresson of Mitterrand-vertrouweling Roland Dumas.

Gounods interpretatie is kritisch maar in balans. Mitterrand was geen ideoloog maar een machtspoliticus pur sang. Geen nieuw inzicht, maar Gounod overtuigt omdat hij precies analyseert, met veel gevoel voor de historische context en politieke omgeving, hoe Mitterrand politiek bedreef en, omgekeerd, zelf door de politiek gedreven werd. Dit levert een juweel van een Nederlandstalige politieke biografie op over de Mitterrand als machtspoliticus.