Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

La participation : une idée neuve ?

par Ange Sampieru

Dans un ouvrage paru en 1977 et intitulé : Demain, la participation, au-delà du capitalisme et du marxisme, Michel Desvignes, à l'époque vice- président national de l'Union des Jeunes pour le Progrès, proposait un plaidoyer brillant en faveur d'un vaste projet de réconciliation des Français dans le cadre d'une nouvelle démocratie sociale. Cet ouvrage est d'abord une analyse rigoureuse qui servira d'instrument de réflexion pour tous ceux qui refusent les idéologies de la haine des classes et de l'exploitation capitaliste-libérale.

La participation n'est pas une simple technique sociale de réglementation des rapports salariés dans l'entreprise. Pour son inspirateur, le Général De Gaulle, c'est une vision de l'homme qui refuse la dépendance à l'égard de la machine. L'objectif qui est poursuivi est clair : « ...que chaque homme retrouve dans la société moderne sa place, sa part et sa dignité » (Charles de Gaulle, discours prononcé le 1er mai 1950). Il faut en effet aller au-delà des textes législatifs et réglementaires qui constituent la traduction juridique de l'idée. Il s'agit surtout des ordonnances du 7 janvier 1959, tendant à favoriser l'association ou l'intérêt des travailleurs à l'entreprise, de la loi du 27 décembre 1973, qui est relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés. Le cœur du projet réside dans les ordonnances du 17 août 1967, relatives à la participation des salariés à l'expansion de l'entreprise (modifiant et complétant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales) et relatives aux Plans d'Épargne d'entreprise.

La participation n'est pas une simple technique sociale de réglementation des rapports salariés dans l'entreprise. Pour son inspirateur, le Général De Gaulle, c'est une vision de l'homme qui refuse la dépendance à l'égard de la machine. L'objectif qui est poursuivi est clair : « ...que chaque homme retrouve dans la société moderne sa place, sa part et sa dignité » (Charles de Gaulle, discours prononcé le 1er mai 1950). Il faut en effet aller au-delà des textes législatifs et réglementaires qui constituent la traduction juridique de l'idée. Il s'agit surtout des ordonnances du 7 janvier 1959, tendant à favoriser l'association ou l'intérêt des travailleurs à l'entreprise, de la loi du 27 décembre 1973, qui est relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés. Le cœur du projet réside dans les ordonnances du 17 août 1967, relatives à la participation des salariés à l'expansion de l'entreprise (modifiant et complétant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales) et relatives aux Plans d'Épargne d'entreprise.

I – L'idéologie de la participation : les sources...

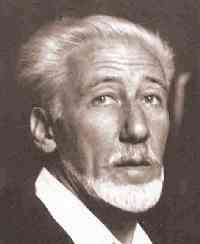

Pour l'écrivain Philippe de Saint-Robert, le général de Gaulle a « inventé » la participation, comme il a « réinventé » la légitimité (les guillemets sont de nous). Soucieux de consolider l'unité nationale, et désireux de ne pas laisser aux syndicats marxistes le soin de contrôler l'idéologie prolétarienne, le gaullisme s'attache très vite à la question sociale. Et c'est en ce sens que Michel Jobert a pu écrire dans ses Mémoires d'avenir que la participation était un moyen d'assurer l'indépendance de la Nation. Pour construire cette France indépendante, et, plus largement, donner à l'Europe l'idée de son unité face à l'adversité extérieure symbolisée par la politique de Yalta et le système des blocs (cf. à ce sujet : Yalta et la naissance des blocs de Jean-Gilles Malliarakis, éditions Albatros, Paris, 1982). Pour mieux cerner la genèse de cette idée, une méthode nous apparaît privilégiée : analyser les influences intellectuelles qui ont présidé à l'éducation et à la conception politique du chef de l'État français de 1958 à 1969. On peut alors comprendre les raisons profondes qui déterminèrent le fondateur du gaullisme à se préoccuper des questions sociales. Remarquons que, dans l'introduction à l'ouvrage, Philippe de Saint-Robert rappelle dans cette genèse le rôle de René de la Tour du Pin (un représentant éminent du « catholicisme social » qui, dans les années 1890, en France, regroupait des courants différents, tous préoccupés des problèmes sociaux. Le courant de le Tour du Pin (dit du « légitimisme social »), traditionnaliste et contre-révolutionnaire, avait développé une idéologie sociale qui s'inspirait des idées de l'Église. Il s'appuyait sur les travaux d'hommes comme Albert de Mun (1841-1914), Armand de Melun, Alban de Villeneuve-Bargement, qui dénonçaient avec passion les conséquences désastreuses du libéralisme triomphant. À côté de ce légitimisme social coexistaient d'autres cercles exprimant des idées voisines : le socialisme chrétien de Buchez (1769/1865), fondateur, avec Bazard, de la Charbonnerie de France. Le catholicisme libéral, synthèse de la doctrine libérale et du catholicisme et, enfin, le catholicisme social proprement dit, pensé par Lamennais, dont les écrits soulignent les valeurs anti-libérales (sur le catholicisme social, lire : Les débuts du catholicisme social en France (1822/1870), de J.B. Duroselle, PUF, 1° éd., 1951).

L'influence de La Tour du Pin sur de Gaulle résultait de ce que ce penseur du social avait compris que le système de propriété privée des moyens de production, que la société capitaliste bourgeoise avait développé, risquait de dégénérer en une quasi-souveraineté qui déposséderait l'État de son rôle arbitral. En d'autres termes, le capitalisme tendait à confisquer le politique au profit de l'économico-financier. Le résultat de ce processus dégénératif fut cette IIIème République conservatrice, dont l'arriération sur le plan social fut effrayante. On pourra retirer de cette première analyse une constatation liminaire : la participation est une idée anti-libérale par excellence !

Capitalisme et « contrat »

La société moderne capitaliste (c'est-à-dire née de la révolution industrielle et scientifique du XIXème siècle) donne l'image d'un champs conflictuel permanent. Ce conflit social, où "capital" et "travail" s'affrontent, résulte d'un mode de relations juridiques de nature contractuelle et économique : le contrat de louage de services. Ce contrat, qui n'est pas un mode de justice mais de rentabilité, induit un procès inégalitaire entre les travailleurs et les "capitalistes-entrepreneurs". Devant l'impuissance des travailleurs-contractuels, trois solutions se sont jusqu'à présent présentées :

◊ Le maintien du statu quo instauré : le libéralisme propose cette solution accompagnée de palliatifs réformistes.

◊ Le transfert des moyens de production entre les mains de l'État, qui transpose par là même l'aliénation du travailleur sans pour autant la supprimer. C'est la solution préconisée par le socialisme étatique marxiste et social-démocrate.

◊ Enfin, la troisième voie de l'association capital-travail aux trois niveaux de la propriété, des résultats et des décisions. Étudions les racines de l'idéologie fondatrice de cette troisième voie.

L'idée essentielle se trouve dans les préoccupations du fondateur de la Vème République : l'objectif final n'était pas seulement une « façon pratique de déterminer le changement, non pas (le) niveau de vie, mais bien la condition ouvrière » (cf. Lettre du 11 avril 1966 du Général De Gaulle à Marcel Loichot). L'ampleur de ce changement proposé dépasse de ce fait la pure et simple aliénation économique, mais recherche toutes les causes d'aliénation économique et politique des travailleurs. Pour reprendre les termes de l'économiste François Perroux : « ce n'est pas le seul capitalisme qui aliène, c'est l'industrie et les pouvoirs politiques de l'âge industriel » (Aliénation et Société industrielle,F. Perroux, Gallimard, Coll. "Idées", 1970, p.75). Une conception du monde totale soutient donc l'idée de la participation, qui s'oppose à l'idéologie social-libérale et ses avatars. Quels sont alors les sources de cette conception ?

Proudhon et Lamennais

Une révolution a déterminé les idéologues à rénover la pensée sociale : c'est la révolution industrielle et ses conséquences sociales. On peut dire que deux penseurs français ont, au cours du XIXème siècle, renouvelé cette pensée. Il s'agit de Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) et de Lamennais (1782-1854).

a) Pour Proudhon, auteur en 1840 d'un ouvrage intitulé Qu'est-ce que la propriété ?, la réponse est claire : « la propriété, c'est un vol ». Proposition volontairement provocante qui a pour objet d'amorcer le débat réel, celui des relations entre le « droit naturel de propriété » et l'« occupation », le travail et l'égalité. Quelques mots d'introduction sur cet auteur nous apparaissent nécessaires. D'origine paysanne, Proudhon est un des auteurs les plus féconds de la pensée sociale du XIXème siècle. Son œuvre est éminemment politique, puisqu'elle tend à une contestation radicale de l'idéologie de la propriété bourgeoise. La propriété n'est pas une valeur neutre. Elle peut à la fois constituer un système d'exploitation et un vol légal et devenir une force révolutionnaire formidable. Car la propriété est un « produit spontané de l'être collectif », ce qui implique qu'elle s'insère étroitement dans l'idéologie collective du peuple. De cela nous pouvons donc déduire un couple antagoniste : d'une part, idéologie bourgeoise, où la propriété tend à établir la domination d'une minorité possédante sur une majorité impuissante, ou, d'autre part, idéologie du peuple (le socialisme fédéraliste) qui investit la propriété d'une fonction communautaire et organique. Par « idéologie du peuple », nous entendons, chez Proudhon, deux valeurs politiques essentielles : le fédéralisme qui innerve l'État, formé de groupes destinés « chacun pour l'exercice d'une fonction spéciale et la création d'un objet particulier, puis ralliés sous une loi commune et dans un intérêt identique » (De la Justice, 4ème étude). Ensuite, le mutuellisme, concrétisé par une « Banque du peuple », et qui, pour Proudhon, est « une formule, jusqu'alors négligée, de la justice ». De la synthèse des deux concepts, on peut alors déboucher sur une nouvelle organisation de la société, qui est avant tout le contraire de « toute solution moyenne », entendez de toute voie réformiste. Et Proudhon d'opposer le juste milieu matériel qui est le socialisme, au juste milieu théorique des pseudo-socialistes. Car le socialisme proudhonien n'est pas un socialisme libéral ou égalitaire. Dans Les confessions d'un révolutionnaire (1849), il peut écrire avec fougue : « Je suis noble, moi ! Mes ancêtres de père et de mère furent tous laboureurs francs, exempts de corvée et de main-morte depuis un temps immémorial ». Et contre les partisans du nombre, contre les intellectuels rousseauistes, ces « parasites révolutionnaires », Proudhon propose un nouvel ordre social qui conteste la loi de la majorité et que nous retrouvons exposé dans L'idée générale de la Révolution (1851). Ce principe aristocratique et populaire de l'idéologie proudhonienne est unique en son genre. Il ne veut rien avoir à faire avec le « fouriérisme » utopique, qu'il traitera de « plus grande mystification » de son époque. Charles Fourier (1772-1837) est le fondateur du Phalanstère, que l'on considère souvent à l'origine du mouvement coopératif.

Proudhon contre les Saint-Simoniens

Le socialisme de Proudhon ne veut rien retirer du saint-simonisme, qu'il accuse de relations étroites avec la haute finance internationale. Henri de Saint-Simon (1760-1825) qui, pendant la Terreur, s'enrichit par de coupables spéculations sur les biens nationaux, engendra une idéologie « industrialiste », qui contient une apologie sans réserve de l'entrepreneur capitaliste. Pour Saint-Simon, les industriels sont les véritables chefs du peuple. Comme première classe de la société, la nouvelle organisation les mettra à la direction des affaires temporelles. Parmi les industriels, Saint-Simon cherchait à souligner le rôle plus positif des banquiers ! On conçoit l'hostilité de Proudhon à cette apologie de l'affairisme cosmopolite et du capitalisme international. Face à ces déviations utopiques, anti-socialistes ou « terroristes » (la révolution française contient en germe et en action ces tendances terroristes, pense alors Proudhon), notre penseur propose une Révolution de l'anarchie. Il est bien entendu que cette "anarchie" n'a que peu de rapports avec les idées bourgeoises d'une anarchie de la licence et de l'absence de morale. C'est une anarchie organisée que propose Proudhon, antidémocratique et antilibérale, contestant l'idéologie rousseauiste et ses succédanés. Et la révolution ? Elle doit détruire le plus possible et le plus vite possible. Tout détruire ? Non, car, écrit Proudhon, « ne résistera dans les institutions que ce qui est fondamentalement bon ». Le socialisme proudhonien apparaît ainsi comme un vaste discours contestataire qui veut rétablir les libertés naturelles des hommes. Ces libertés qui soutiennent les valeurs populaires de liberté et de dignité. Une société féodale, a pu écrire Jean Rouvier (in Les grandes idées politiques, Bordas, 1973), que Proudhon exprime « génétiquement » (J. Rouvier, op.cit., T. II, p.187), qui veut restaurer cette « honnête liberté française » invoquée par les vignerons d'Auxerre et de Sens entre 1383 et 1393. Il écrira, dans son Carnet du 5 Décembre :« Démocratie est un mot fictif qui signifie amour du peuple, mais non du gouvernement du peuple ». Ces idées en feront aussi un opposant farouche aux idées de Marx et du marxisme proclamé infaillible. Il est évident qu'entre le "franc laboureur" attaché aux libertés communautaires qu'est Proudhon et ce "sous-officier de la subversion" que fut Marx, il y a peu de choses en commun. L'amour que portait Proudhon, de par ses racines, aux peuples de France, ne pouvait se satisfaire des attaques grossières de K. Marx contre les ouvriers parisiens (qu'il traita, le 20 juillet 1870, d'ordures ...). Si, pour Marx, Proudhon fut le « ténia du socialisme », le marxisme fut a contrario pour Proudhon une « absurdité anté-diluvienne ».

Face au libéralisme qui nie dans les faits la dignité des travailleurs, tout en voulant reconnaître fictivement leurs "droits fondamentaux", face aux discours pseudo-socialistes des Saint-Simon et Fourier qui veulent détourner les revendications sociales et politiques du peuple, face enfin au marxisme qui constitue un avatar préhistorique du terrorisme d'État, Proudhon pose en principe un idéal de justice qui se veut enraciné dans les libertés traditionnelles des peuples de France. Sa révolution est une révolte aristocratique, qui ennoblit et ne se traduit pas comme un mouvement « de brutes devenues folles sous la conduite de sots devenus fous » (H. Taine, La Révolution française, T. I,L. 3).

Lamennais : croyant et ruraliste

b) Tout comme Proudhon, Lamennais ne propose pas un corps de doctrine. Une analyse superficielle de son œuvre fait paraître sa pensée comme contradictoire. Dans un premier temps, Lamennais est un théocrate intransigeant (Essai sur l'indifférence en matière de religion, 1817/1824), puis un démocrate (L'avenir, 1830/1831 ; Les paroles d'un croyant, 1834 ; Livre du peuple, 1837). Entre la dénonciation extrême des valeurs issues du rationalisme révolutionnaire, et son attachement à défendre le "socialisme", qu'il oppose au communisme d'État et à l'égalitarisme terroriste, il est sans aucun doute difficile de trouver un référent universel explicatif. Certains historiens ont voulu comparer les œuvres de Péguy et de Bernanos à celles de Lamennais. Lamennais est un romantique en politique. Sa passion politique est un dérivé de son amour de la nature. Quand il écrit avec nostalgie : « Je n'aime point les villes », il nous fait indirectement saisir les fondements de sa personnalité. Ceux d'un homme rempli de passion, « prêtre malgré lui », et qui défendra dans la seconde partie de son existence le peuple avec autant d'engagement qu'il avait mis à défendre la foi dans la première partie. Le projet démocratique de Lamennais n'est pas en rupture avec sa foi catholique. Pour lui, la démocratie est un régime étranger à l'idéologie libérale et au discours marxiste.

c) Chez l'un et l'autre de nos penseurs, un point commun : l'opposition absolue aux valeurs qui soutiennent la révolution industrielle. Un souci profond et sincère de protéger les libertés fondamentales des peuples et, par-delà ce souci temporel, de préserver l'âme collective. Ces valeurs, qui constituent la matrice unique du libéralisme et du communisme, ont assuré le pouvoir des entrepreneurs sur les ouvriers. Ce pouvoir que ne détruit pas le communisme, puisqu'il engendre un système où la pluralité formelle des patrons capitalistes est remplacée par l'unité de direction du patron absolu qu'est l'État. Pour Lamennais, « le communisme substitue aux maîtres particuliers, l'État comme seul maître ». Ce maître communiste est plus abstrait, plus inflexible, plus insensible, sans relation directe avec l'esclave. En une phrase, l'État représente la coalition universelle et absolue des maîtres. Moralité : ici point d'affranchissement possible. Solution : « armer la propriété contre le communisme » (Proudhon, 1848).

Travailler pour soi

Proudhon, comme Lamennais, s'oppose à l'étatisme communiste. C'est une parenté d'esprit profonde qui les sépare de K. Marx. Leur dénonciation de l'ordre économique est aussi virulente que leur refus des constructions dogmatiques. Diffuser la propriété, qui n'est pas la conservation bourgeoise du statu quo. Traduisons : pour Lamennais, la propriété est le résultat d'une répartition équitable des produits du travail, et cela, par deux moyens : l'abolition des lois de privilège et de monopole ; la diffusion des capitaux et des instruments de travail. On trouve dans un programme un pré-capitalisme populaire. La combinaison de ces deux moyens, combinée avec un troisième facteur, qui est l’ASSOCIATION, aboutirait à une justice plus large. Dans son ouvrage intitulé : La Question du travail (Édition du Milieu du Monde, Genève), Lamennais écrit : « Ainsi le problème du travail, dans son expression la plus générale, consiste à fournir aux travailleurs, les moyens d'accumuler à leur profit une portion du produit de leur travail » (p. 567). Travailler pour soi et non pour autrui (le patron, le maître, l'entrepreneur, le capitaliste, l'État-maître) est une exigence de justice et une revendication sociale prioritaire. Mais cette répartition n'est pas seulement une question matérielle, c'est aussi une question intellectuelle (acquérir l'instruction) et spirituelle. Mettre le crédit à portée de tous est un aspect de la révolution sociale, ce n'est pas le seul. Les associations de travailleurs que propose Lamennais, en supprimant le travail forcé au service d'une minorité de possédants, sont aussi des cercles où peuvent s'éveiller de nouvelles forces morales (On retrouve chez G. Sorel la même idée, sous la forme d'une culture prolétarienne). Proudhon dénonce lui aussi les multiples abus de la propriété bourgeoise. Ainsi, la propriété foncière, la propriété sur les capitaux mobiliers et, plus largement, celle qu'exerce « le propriétaire absentéiste ». Et Proudhon de combattre les idéologies de la propriété privée, qui sont précisément des idéologies libérales. Face aux abus de la propriété, Proudhon construit le discours de la propriété sociale.

Les « structures libératrices »

Les valeurs libérales traditionnelles impliquent : le morcellement progressif du travail, la concurrence égoïste, la répartition arbitraire ; pour mieux répartir les produits, Proudhon prônera la solidarité des travailleurs. Car il ne s'agit pas, dans l'idée de Proudhon, d'une œuvre de bienfaisance que les maîtres accorderaient aux ouvriers, mais, écrit Proudhon, « c'est un droit naturel, inhérent au travail, nécessaire, inséparable de la qualité de producteur jusque dans le dernier des manœuvres » (Qu'est-ce que la propriété ?, p.151-152, éd. Garnier-Flammarion, Paris). En effet, pour le travailleur, le salaire n'épuise pas ses droits. Le travail est une création, et la valeur de cette création est une propriété des travailleurs eux-mêmes. Le contrat de travail n'implique pas pour le travailleur la vente de cette valeur. C'est un contrat partiel, qui permet au capitaliste d'exercer son droit sur les fournitures fournies et les subsistances procurées mais n'entraîne pas pour le partenaire qu'est l'ouvrier, une aliénation totale ; exemple : « Le fermier en améliorant le fonds, a créé une valeur nouvelle dans la propriété, donc il a droit à une portion de la propriété ». Mais ce problème de la plus-value n'est qu'une partie du problème du statut du travailleur. Pour assurer définitivement son existence, Proudhon est partisan du partage de la propriété. Sur un plan plus global, on a vu que Proudhon était favorable à une organisation mutualiste, qui engendrerait une économie contractuelle : organisation coopérative des services (assurance, crédit), mutualisation de l'agriculture, constitution de propriétés d'exploitation, socialisation progressive de l'industrie par participation et co-gestion. Proudhon nomme ces institutions les "structures libératrices".

Il est difficile aujourd'hui de parler de socialisme sans évoquer et se rattacher aux idées sociale-démocrates. Pourtant cette confiscation est un leurre. Il n'y a pas de confusion entre le socialisme, qui est une conception politique issue du monde industriel du travail, et la social-démocratie qui est une branche bourgeoise du socialisme née du marxisme. (Sur le réformisme des sociaux-démocrates, lire : Carl E. Schorske, German Social Democracy, 1905/1917, Cambridge, Mass., 1955). Pour Lamennais, le socialisme se définit comme la reconnaissance du « principe d'association », fondement de l'ordre social. Définition large, qui a le mérite de refuser toute espèce de dogmatisme théorique. Proudhon quant à lui définit le socialisme comme le refus de transformer l'univers comme « une lice immense dans laquelle les prix sont disputés, non plus, il est vrai, à coups de lances et d'épée, par la force et la trahison, mais par la richesse acquise, par la science, le talent, la vertu même ». On aura reconnu une critique des discours fouriéristes et saint-simoniens. Car le socialisme de Proudhon est anti-technocratique. On se souvient que Saint-Simon confiait le pouvoir aux chefs d'industrie, leur laissant le soin d'organiser la société. Proudhon conteste cette vision technocratique de la société future, sans pour autant rejoindre ceux que l'on a appelés les "socialistes de l'imaginaire".

d) Dans un ouvrage remarquable, le professeur François Georges Dreyfus, directeur honoraire de l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg, et directeur de l'Institut des Hautes Études européennes de Strasbourg, tente de définir les sources intellectuelles du Gaullisme. (De Gaulle et le Gaullisme, par F.G. Dreyfus, PUF, collection « politique d'aujourd'hui », Paris, 1982). Nous nous arrêterons pour quelques instants sur le chapitre II de cet ouvrage, intitulé : « Les sources de la pensée gaullienne » (p. 44/66), qui tente de nous résumer la genèse de l'idée politique gaullienne.

II - L'IDÉOLOGIE GAULLIENNE :

la participation est un aspect d'une conception politique globale.

Avant d'aborder l'analyse de la participation proprement dite comme troisième voie spécifique, il nous paraît utile d'essayer de mieux repérer les sources du gaullisme comme idéologie originale. Pour F.G. Dreyfus, 1940 est l'année où se fixe définitivement la pensée du général De Gaulle. Les traits principaux de cette pensée sont au nombre de quatre : sens de la Nation (personnalisée dans l'esprit du général), volonté d'être techniquement de son temps (refus d'une attitude passéiste), profonde méfiance à l'égard des politiciens (la partitocratie), conscience de la nécessité d'une élite. Pour cela, l'analyse interdit tout rattachement exclusif à un courant idéologique précis. Pour les uns, De Gaulle est un maurrassien, pour les autres, un jacobin, un chrétien nietzschéen, un nationaliste, etc. Devant l'impossibilité de rattacher cette pensée à un mouvement ou à un parti, F.G. Dreyfus retient trois éléments : l'élément religieux, le Nationalisme populaire, et la thématique des « non-conformistes desannées 30 ».

a) L'élément religieux : de famille catholique, élevé dans un milieu très pieux, ayant suivi enfin ses études dans un collège de jésuites, il est marqué par ses convictions religieuses. Et l'on retrouve dans cet attachement, l'influence de ce catholicisme social évoqué plus haut. L'Église est dans les années 1900, productrice de textes "engagés", portant sur les questions sociales : ce sont les Encycliques Rerum Novarum (1891), marquée par les idées de Lamennais et de Montalembert, Quadragesimo Anno de Pie XI (1931), et enfin Pacem in Terris de Jean XXIII et Populorum Progressio de Paul VI. On trouve en germe dans les textes des groupes de catholiques sociaux du XIXème siècle, la notion de participation. Ainsi, les œuvres de la Tour du Pin, où l'on trouve une condamnation du salariat, marquera la pensée gaullienne. On se souviendra de la phrase prononcée par le général De Gaulle dans son discours du 7 juin 1968 : « Le capitalisme empoigne et asservit les gens ». La source de cette hostilité au capital tout puissant se tient dans son éducation catholique : respect de la hiérarchie traditionnelle (Église, Armée), dédain de l'argent (cf. les textes de Péguy), gallicanisme comme attitude d'esprit (Barrès, Bossuet).

b) Le nationalisme populaire : refusons d'abord l'affirmation un peu hasardeuse de F.G. Dreyfus selon laquelle le général De Gaulle était un homme de droite (p.45). S'il est évident que de Gaulle n'était pas un homme de gauche, et qu'il n'avait aucune sympathie pour les politiciens de la IIIème république, radicaux-socialistes ou républicains de gauche. Il n'avait par ailleurs que peu de sympathie pour la droite d'affaires, cosmopolite et réactionnaire (au sens social), et on peut se demander si le nationalisme populaire de De Gaulle n'est pas très proche sur bien des points de la « droite révolutionnaire » explorée par Sternhell (Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire 1885/1914, Seuil, Paris, 1978).

Cette « droite révolutionnaire » apparaît avant tout comme une contestation violente et radicale de l'ordre libéral. Le boulangisme constitue la première modalité idéologique et pratique de ce mouvement. C'est un mariage détonnant de nationalisme et de socialisme. C'est aussi et surtout un mouvement populaire qui, selon Sternhell, est « le point de suture » 1) du sens de la nation idéologisé et 2) d'une certaine forme de socialisme non marxiste, antimarxiste ou déjà postmarxiste (p. 35). La « droite révolutionnaire » est une synthèse ; on peut rappeler ces quelques réflexions du socialiste Lafargue : « Les socialistes (...) entrevoient toute l'importance du mouvement boulangiste, qui est un véritable mouvement populaire pouvant revêtir une forme socialiste si on le laisse se développer librement » (F. Engels et L. Lafargue, Correspondance, Éditions sociales, Paris, 1956).

Le souvenir du boulangisme

Ce ralliement des masses ouvrières françaises au mouvement boulangiste s'accompagne aussi du ralliement des nombreux militants socialistes, et des victoires dans les quartiers populaires des candidats boulangistes (Paulin Mery dans le XIIIème arrondissement de Paris, Boudeau à Courbevoie, etc.). Le socialisme boulangiste est un socialisme national. Il n'y a pas en réalité une idéologie boulangiste, construite comme un dogme intangible et cohérent. Là encore, il y a absence totale de dogmatisme, et même refus de construire un système. C'est là un trait caractéristique des socialistes français que nous avons déjà signalé. Le boulangisme prend en considération la question sociale avec sa tradition de luttes et de revendications – la Commune est un mythe que les boulangistes introduisirent dans le débat politique au niveau d'un mythe national – tout en retenant les paramètres nationaux. Question sociale essentielle, dans une société où les difficultés économiques se développent, le chômage frappe les ouvriers, la croissance économique insatisfaisante crée un climat de malaise. Ce climat nourrit la révolte contre le libéralisme et le gouvernement centriste bourgeois au pouvoir. L'idéologie boulangiste, nationaliste, socialiste et populiste trouve un écho profond dans les milieux ouvriers. La contestation boulangiste se veut totale. Ce n'est pas seulement le monde bourgeois qui est refusé, mais la société industrielle ; ce que Maurice Barrès appelle « le machinisme ». L'homme moderne est un esclave « des rapports du capital et du travail », écrit Barrès (articles de La Cocarde, 8 et 14 septembre 1894 et 1890).

Appuyés sur une conception du monde qui est loin d'être optimiste, les socialistes boulangistes, et Barrès en tête, ont un sens aigu de la misère et de l'exploitation. Pour faire la révolution souhaitée, ils songent à regrouper tous ces exclus de la croissance industrielle : des bas-fonds des grandes villes aux « déchets » de la société. L'ennemi est alors défini et repéré au travers de cette bourgeoisie française que Barrès accuse avec virulence de n'avoir jamais, depuis 1789, considéré le peuple autrement que comme un simple moyen, un moyen commode, pour abattre l'Ancien Régime et établir sa suprématie (Sternhell, op. cit., p.66).

La mystique de Péguy

Pour le jeune De Gaulle, baignant dans une atmosphère de revanche consécutive à la défaite de la guerre de 1870, de la perte des provinces de l'est, l'Alsace-Lorraine, le nationalisme est une valeur naturelle qui, conjugué avec une certaine hostilité au régime républicain, produit chez Charles De Gaulle un attachement profond à la Nation. L'influence des grands auteurs nationalistes (Barrès, Maurras principalement) est aussi complétée par la grande figure de Péguy. Ancien élève de l'École Normale Supérieure, disciple du socialiste Lucien Herr, la pensée très riche de Péguy apparaît dans toute son originalité dans la revue qu'il fonde en 1910 : Les Cahiers de la Quinzaine. Hostile à tout système universitaire, adversaire de la république parlementaire, laïque et anticléricale, Péguy est avant tout un mystique, pétri de contradictions bienfaisantes.

Si le nationalisme de De Gaulle est très proche des courants ouvertement nationaux et monarchistes de son époque, exaltant la patrie française et réclamant le retour des provinces perdues (le mythe de la revanche est une idée qui transcende toutes les oppositions traditionnelles politiciennes), la mystique d'un Péguy le sensibilise aux misères de la société industrielle bourgeoise. Le peuple est une réalité de chair et de sang et la nation doit se préoccuper de son sort. Ce souci n'est pas seulement un souci matériel, mais aussi spirituel. L'influence de Péguy joue ici à fond.

c) Les non-conformistes des années 30 (cf. Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, Seuil, Paris, 1969). Nos ne parlons ici ni d'un parti, ni non plus d'un mouvement.

Ces « non-conformistes » regroupent des intellectuels de tous milieux, de toutes tendances, qui ont été influencés par les écrits de Proudhon, Bergson, La Tour du Pin ; ce mouvement sera surtout connu par ses revues et est marqué par la pensée catholique (celle de Maurras, Maritain, Péguy). On peut citer quelques- unes de ces revues prestigieuses : Esprit, Ordre Nouveau fondé par Robert Aron et fortement constitué par des transfuges de l'Action Française. (Signalons au passage que le groupe Esprit de Strasbourg était dirigé par deux futurs collaborateurs de De Gaulle : Marcel Prelot et René Capitant. Dans tous ces milieux, on retrouve un certain nombre de thèmes communs : une volonté marquée de construire en France un système politique nouveau, hostile au parlement souverain ; ainsi Esprit réclame l'institution du référendum et proclame que « le pouvoir parlementaire doit être limité dans l'État, même du côté de l'exécutif » ; position qui, dans les années 30, constituait en soi une petite révolution intellectuelle. Un autre thème courant est l'exigence d'une décentralisation, et la mise en place d'un pouvoir régional (le référendum de 1969 proposait cette réforme historique).

De cette analyse des origines de la pensée gaullienne, nous pouvons enfin dégager quelques constantes : d'abord une volonté de restaurer la Nation comme valeur universelle. Le "nationalisme" de de Gaulle est une mystique (les premières lignes de ses mémoires sont explicites à cet égard) et une politique (renforcer la souveraineté nationale face aux impérialismes modernes, et organiser le pays selon un système politique stable et fort). Ensuite, aborder la question sociale de front. La pensée gaullienne, marquée par les écrits des socialistes du début du siècle, rejette l'attitude lâche et peureuse de la bourgeoisie sur les problèmes essentiels que sont la condition ouvrière et la paix sociale. D'autre part, la présence en France d'un parti communiste puissant et organisé incite le pouvoir gaullien à ne pas laisser les syndicats inféodés au PC occuper seuls le terrain des entreprises. Pour ne pas laisser le prolétariat se détacher de la Nation, il faut lui donner les moyens d'apprécier et de réfléchir sur sa communauté. La Nation bourgeoise est une image fausse que l'ouvrier ne peut pas ne pas rejeter. À l'État, doit être dévolu le rôle de réintégrer la classe ouvrière dans la Nation. Cette volonté de modifier les rapports capital/travail débouche en dernier lieu sur une série de réformes que nous étudierons dans les paragraphes suivants.

III - LA PARTICIPATION :

À la base de la pensée gaullienne sur la question sociale, nous avons vu qu'il y avait deux phénomènes concomitants : le machinisme et la société mécanique moderne. Ces deux phénomènes constituent les fondements de la révolution industrielle du XIXème siècle. Dans un discours prononcé le 25 novembre 1941 à l'université d'Oxford, le Général analyse avec intelligence les conséquences sociales de cette révolution : agrégation des masses, conformisme collectif gigantesque, destruction des libertés, uniformisation des habitudes de vie (les mêmes journaux, les mêmes films), qui induit une « mécanisation générale » qui détruit l'individu.

Cette société mécanique moderne exige un régime économique et social nouveau. Ce thème s'inscrit dans une réflexion plus vaste qui est celle de la crise de civilisation. Pour De Gaulle, la France moderne a été trahie par ses élites dirigeantes et privilégiées. D'où la pressante obligation d'un vaste renouvellement des cadres de la Nation. D'où aussi la lutte contre le capitalisme aliénant qui génère la lutte des classes et favorise les menées marxistes. Au vrai, c'est une révolution que le général De Gaulle propose, qui combat le capitalisme et résout la question sociale. La classe ouvrière est dépossédée de ses droits, au profit du capital qui confisque la propriété, la direction et les bénéfices des entreprises. La lutte des classes est la réaction spontanée de cette classe salariée. C'est, écrit De Gaulle, un fait, un « état de malaise ruineux et exaspérant » qui détruit l'unité du peuple, mais correspond en même temps à un sentiment croissant d'aliénation et de dépossession. Dès novembre 1943, De Gaulle prévoyait la fin d'un régime (le capitalisme) économique « dans lequel les grandes sources de la richesses nationale échappaient à la Nation » (Discours prononcé à Alger, 1943). En 1952, il établissait une liaison nécessaire entre le régime politique représentatif (la démocratie bourgeoise) et le régime social et économique (le capitalisme). Contre ce système, il faut associer le peuple à un mouvement révolutionnaire, puisque c'est par là même l'associer au destin national. Et il pouvait alors ajouter, touchant ainsi le nœud du problème : « Non, le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante ». (7 juin 1968). Et il poursuivait : « Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise... ». Entre le capitalisme qui réduit le travailleur dans l'entreprise à être un simple instrument et le communisme, « odieuse machine totalitaire et bureaucratique », où est la solution ? Avant d'apporter une réponse à cette angoissante question, De Gaulle répond négativement : « ni le vieux libéralisme, ni le communisme écrasant » ne sont des solutions humaines. Pour résoudre le dilemme, il faut construire un régime nouveau. Ce régime sera bâti sur une question essentielle : la question sociale. Car c'est de cette question non résolue que sont issues les grands drames politiques du XXème siècle. En ce qui concerne la France, c'est la question sociale qui alimente les succès des mouvements "séparatistes" (entendez communistes). Ce régime nouveau doit s'appliquer à intégrer les travailleurs à la nation, en participant à son expansion économique, donc à son destin politique. Le régime économique et social doit être rénové pour que les travailleurs trouvent un intérêt direct, moral et matériel aux activités des entreprises.

La coopération des partenaires sociaux assure la santé de la Nation

Au-delà des réformes juridiques et politiques, de Gaulle veut s'attacher à définir des valeurs originales, qui seront des valeurs humaines. Comme Proudhon et Lamennais, De Gaulle est soucieux d'assurer aux travailleurs la sécurité et la dignité. À plusieurs occasions (le 15/11/1941, le 25/11/1941 à Oxford, le 18/O6/1942), il rappelle que la France veut « que soient assurées et garanties à chaque Français la liberté, la sécurité et la dignité sociale ». Il faut assurer aux Français, ouvriers, artisans, paysans, ..., la place qui leur revient dans la gestion des grands intérêts communs (20/04/1943). Cette place qui concerne tous les travailleurs français (les chefs d'entreprise, les ingénieurs compris) modifiera la "psychologie" de l'activité nationale (Discours du 31/12/1944). Il est certain que ce nouveau système ne sera pas parfait, mais l'idée de coopération des partenaires de la production est, selon de Gaulle, une idée nationale qui améliorera le régime économique et social. C'est en ce sens un principe fondamental de la révolution exigée par la France.

La réforme prioritaire est celle du salariat. De Gaulle refuse de considérer le salariat comme la base définitive de l'économie française. Pour les mêmes raisons que celles énoncées auparavant, il faut abolir le salariat. Pourquoi ? Parce que, dit De Gaulle, le salariat est une source de révolte, qui rend insupportable la condition ouvrière actuelle. En modifiant le régime du salariat, il faut permettre à l'ouvrier, au travailleur, d'accéder à la propriété. Comment y parvenir? En créant une association réelle et contractuelle, qui n'aurait que peu de rapports avec les réformes accessoires des gérants du libéralisme (exemples : primes à la productivité, actionnariat ouvrier, etc.). Cette idée de l'association, précise De Gaulle, est une idée française, une de ces idées que les socialistes français ont avancée au XIXème siècle (ce socialisme qui, écrit De Gaulle, n'a rien à voir avec la SFIO... ). L'association réunit dans une relation complémentaire les possesseurs du capital et les possesseurs du travail.

Dans ce cadre, la participation met en commun ces deux forces dans l'entreprise ; les ouvriers sont des sociétaires, au même titre que la direction, le capital et la technique. Cette implication des divers partenaires entraîne un partage des bénéfices et des risques. Les diverses parties fixe-ont ensemble les modalités de rémunérations et de conditions de travail. Dans un second temps, on pourra imaginer une association plus étendue du personnel à la marche de l'entreprise. Enfin, dans une conférence de presse du 21 février 1966, De Gaulle parle de « l'association des travailleurs aux plus-values en capital résultant de l'autofinancement ». L'entreprise apparaît de plus en plus comme une "société" (la nation étant la communauté par excellence), œuvre commune des capitaux, des dirigeants, des gestionnaires et des techniciens, enfin des travailleurs, catégorie qui englobe les ouvriers. Unis par un intérêt commun, qui est le rendement et le bon fonctionnement de cette société, les travailleurs ont un droit égal à l'information et à la représentation. Ce sont les « comités d'entreprise » en 1957, et l'« intéressement » en 1967. Quant au point de vue de l'État, la participation est une réforme « organisant les rapports humains ... dans les domaines économique, social et universitaire ». Les trois niveaux de la participation sont : la Nation, la région, l'entreprise.

Intéressement et planification

La participation dans l'entreprise revêt trois formes distinctes :

Pour les travailleurs, l'intéressement matériel direct aux résultats obtenus.

L'information ouverte et organisée sur la marche et les résultats de l'entreprise.

Le droit à la proposition sur les questions qui regardent la marche de l'entreprise.

En ce qui concerne le premier point, la législation se compose de l'ordonnance de 1959, de la loi de 1965 sur les droits des salariés, sur l'accroissement des valeurs de l'actif dû à l'autofinancement, et enfin l'ordonnance de 1967 instituant la participation aux bénéfices.

Pour le second, on doit se référer à l'ordonnance de 1945 (dont le rédacteur fut René Capitant, ancien membre du groupe Esprit) sur les comités d'entreprise. Quant au troisième, il concerne aussi une législation répartie dans les ordonnances de 1967. Pour appliquer ce nouveau régime, le général De Gaulle excluait tout recours à la force, que ce soit celle des pouvoirs publics ou celle de la rue. La révolution par la participation n'est pas une vulgaire "exhibition", elle ne se constitue pas de tumultes bruyants ni de scandales sanglants. L'État a néanmoins et sans aucun doute un rôle essentiel à jouer. Il faut, en toutes circonstances, qu'il tienne les leviers de commande. Tenir ces leviers, c'est prendre toutes les décisions qui favorisent la mise en place de ce nouveau régime. La nationalisation est un moyen. Ce n'est pas le seul ni le plus efficace. Ce que retient comme méthode privilégiée le Général De Gaulle, c'est la planification. Le Plan est le résultat de la coopération de plus en plus étendue des organismes qui concourent à l'activité nationale, la décision restant en dernier ressort aux pouvoirs publics. La question importante que pose à ce moment le Général De Gaulle est celle du régime apte à lancer ce vaste mouvement de réforme. En effet, si la question du régime politique est alors une question d'actualité, il n'est pas interdit de croire qu'elle est aussi et surtout une question permanente.

Le rôle des syndicats

Comme toute grande réforme, la participation demande beaucoup de temps et de volonté, et ces qualités sont celle, que l'État peut seul offrir. En accord avec les travailleurs eux-mêmes et certaines organisations "représentatives", l'État peut associer les partenaires sociaux aux responsabilités économiques françaises. À cette époque de l'immédiat après-guerre, De Gaulle croit encore aux vertus de ces syndicalistes qui furent aussi des cadres de la résistance. Si certains sont membres de féodalités inféodés à l'étranger (De Gaulle pense alors aux syndicalistes qui sont des militants du parti communiste), il fait en dernier lieu confiance aux vrais syndicats, attachés aux intérêts des travailleurs. Quant à ces syndicats, dont la fonction est de protéger la classe salariale, il faut que leur rôle soit transformé. Il ne faut pas que ceux-ci soient au service des partis politiques et de leurs intérêts partisans. Il ne faut pas que les communistes puissent contrôler leurs activités au sein de l'entreprise. Le syndicat doit subir une profonde rénovation spontanément et librement. Ils pourront ensuite assumer leur rôle, qui est d'éclairer leurs mandants et de participer aux contrats de société. Ils pourront aussi organiser le rendement dans l'entreprise, soutenir la formation technique, l'apprentissage et les qualifications.

De Gaulle est aussi conscient des limites de ces réformes. Elles ne doivent pas détruire les autres piliers de l'économie, que sont l'investissement des capitaux pour l'équipement des entreprises, ni l'autorité et l'initiative des dirigeants. L'objectif final sera atteint par des modalités et des procédures échelonnées dans le temps. L'étape préliminaire étant celle de l'intéressement. Le rôle des entreprises publiques est aussi essentiel ; c'est dans cette catégorie nouvelle des entreprises nationalisées, où sont exclues les questions de répartition des capitaux, l'État étant majoritaire, que l'on pourra appliquer cette première réforme. Cette stratégie progressive et prudente, se doublera d'autre part d'un système d'arbitrage « impartial et organisé qui assurera la justice des rapports ». Ce « régime organique d'association » connaît trois niveaux d'arbitrage : 1) Le Sénat économique et social, qui en est l'instance suprême ; le Sénat est la chambre des représentants des diverses catégories d'intérêts du pays ; il peut conseiller le gouvernement dans l'ordre économique et social, à propos du Budget et du Plan. 2) Le Conseil Régional, représentant les collectivités locales et les mandataires des diverses activités économiques, sociales et universitaires ; il a compétence pour ce qui touche l'équipement et le développement de la région, notamment le plan régional. Enfin dans l'entreprise, 3) l'institution des « délégués de la participation », chargés de négocier les contrats de participation. À côté de ces délégués seront institués des « comités de participation », à caractère consultatif. Les modalités de la participation sont : l'intéressement, l'actionnariat, les méthodes de gestion participatives, la cogestion et l'autogestion.

La nationalisation des monopoles

Pour permettre d'établir les meilleures conditions d'application de ces réformes, un moyen intéressant fut la méthode des nationalisations. L'objectif des nationalisations était purement politique. Il fallait interdire toute concentration excessive qui prenne la forme d'un monopole économique. L'intérêt général justifiait cette politique. On sait les méfaits des grandes puissances économiques et financières dans les nations d'Amérique centrale, où, sous la forme de multinationales aux budgets formidables, celles-ci peuvent s'opposer avec succès aux décisions des gouvernements légitimes et légaux (en fait, nous connaissons ce phénomène sur les cinq continents et les pays occidentaux soumis au système capitaliste n'y échappent pas plus que les jeunes nations du Tiers-Monde). Cette nationalisation des monopoles privés ne résout pas la question sociale. Elle est une condition favorable aux réformes nécessaires. C'est, écrit M. Desvignes, « un moyen négatif ». La politique envisagée n'implique pas une volonté de détruire le secteur dit libre. Elle confirme le rôle prioritaire de l'État, qui doit assurer lui-même l'exploitation des activités nationales, à savoir dans l'immédiat après-guerre : l'énergie (charbon, électricité, pétrole), le transport (chemins de fer, transports maritimes, aériens), les moyens de transmission (radio, plus tard télévision) ; le crédit (banques, établissement financiers). Il ne s'agit pas d'une étatisation, qui transformerait toutes ces sociétés en services publics, mais d'assurer le contrôle réel de l'État sur ces entreprises (par exemple sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial). Ainsi le Général De Gaulle précise-t-il plus tard (25/11/1951) que l'État ne doit pas être là pour financer la marche de ces entreprises. Il fixe pour cela des règles de fonctionnement et de gestion à ces entreprises nationales : respect des règles commerciales (transports par exemple), participation des usagers, fixation autonome des tarifs et des traitements, responsabilité entière du conseil d'administration et des directeurs. Il ajoute aussi que ces nationalisations sont souvent dévoyées en ce sens qu'elles se transforment en de puissantes féodalités à l'intérieur même de l'État. Il reste qu'il y a là un moyen privilégié d'assurer les réformes.

Revenons à l'analyse des modalités pratiques de la participation.

L'autogestion est un mot qui n'a jamais été prononcé par De Gaulle. Si l'autogestion est un moyen offert au personnel de participer à la direction de l'entreprise, par le biais de l'appropriation de l'autofinancement, et la constitution de minorité de blocage, de contrôle ou même d'une majorité au sein du conseil dirigeant, alors la participation est une méthode d'autogestion. Mais cette participation n'est pas l'autogestion puisqu'elle conserve au chef d'entreprise le pouvoir de décision. Car, l'écrit de Gaulle : « Délibérer, c'est le fait de plusieurs, agir c'est le fait d'un seul ». L'idée autogestionnaire précisée, analysons les trois systèmes de participation qui furent proposés.

Trois objectifs sont retenus : favoriser la participation du personnel aux résultats, aux responsabilités et au capital.

La participation aux responsabilités : elle fut envisagée la première. Il s'agit d'associer le personnel à ce qui est gestion, organisation et perfectionnement des entreprises (discours du 2/03/1945). Ce sont les « Comités d'entreprise ».

« Casser le processus de la termitière »

Le 7 avril 1947, il préconise l'association aux bénéfices, qui prévoit l'intéressement des travailleurs au rendement, contrôlé par un système d'arbitrage impartial et organisé. Cet intéressement sera calculé selon une échelle hiérarchique déterminée par les textes législatifs. L'idée est la rémunération des travailleurs au delà du "minimum vital", selon une technique analogue à la rémunération des capitaux mobiliers et immobiliers, qui sont rémunérés au delà de leur conservation et de leur entretien. À l'association dans l'industrie, De Gaulle veut faire correspondre la coopération dans l'agriculture. Par la création de mutuelles (souvenons nous de ce qu'écrivait Proudhon), de coopératives, de syndicats, soit par régions et localités, soit par branches de production, on peut assurer aux agriculteurs liberté et indépendance. La méthode ayant pour finalité de casser le processus de la « termitière » typique de la société libérale industrielle.

Pour introduire dans les faits cette participation des travailleurs aux résultats dans les entreprises, il est proposé dès 1948 la création de « contrats d'association » destinés à :

Fixer la rétribution de base des ouvriers.

L'intérêt de base pour le capital qui procure les installations, les matières premières, l'outillage.

Le droit de base pour le chef d'entreprise qui a la charge de diriger.

L'idée qui soutient la création de ces contrats est la nécessaire égalité des divers partenaires de l'entreprise qui participent à ce qui est produit (travail, technique, capital, responsabilité) à la propriété et au partage de l'autofinancement. L'Association capital-travail crée un système de copropriété de l'entreprise. Les plus-values qui proviennent de l'autofinancement ne sont plus des modes exclusifs de rémunération du capital, mais doivent aussi être distribuées aux autres parties de la production.

L'association capital/travail

L'association est, dans l'idée gaullienne, une des idées-forces de l'avenir. En établissant cette association capital/travail, de Gaulle vise non pas seulement à motiver les travailleurs dans le destin économique de leur entreprise respective, mais il veut atteindre des objectifs plus ambitieux : consolider l'unité française, assurer le redressement national, donner un exemple à l'Europe.

Nous avons parlé jusqu'à présent de la participation en tant que traduction de l'idée gaullienne. Mais ainsi que celui-ci le rappelait lui-même dans une de ses allocutions, si la décision est le fait d'un seul, la délibération doit être le fait de plusieurs. Pour cela, il fut entouré d'hommes de valeur associés à sa recherche d'une résolution de la question sociale : sociologues, juristes, gestionnaires, économistes, juristes, syndicalistes, philosophes, etc... Nous voudrions évoquer maintenant quelques figures marquantes qui ont soutenu cette œuvre. Trois hommes se dégagent, qui furent des figures marquantes : René Capitant, Louis Vallon et Marcel Loichot. Il faut évoquer la figure de René Capitant. Professeur de droit et homme politique, René Capitant a énoncé, dans son cours de doctorat de droit public, ce qui fut le fondement de la participation : ce principe est la liberté, qu'il définit comme une autonomie et qui « consiste non pas à n'être soumis à aucune obligation juridique, auxquelles on est habituellement soumis, mais qui garantit à chaque associé son autonomie personnelle ». Le contrat d'association est le garant d'une vraie participation puisqu'il est un contrat démocratique. Il écrit : « En régime capitaliste, la démocratie est... limitée aux relations qui s'établissent entre possédants et ne s'étend pas aux relations entre possédants et travailleurs ». Le contrat démocratique sera le garant de la nouvelle démocratie sociale. Son adhésion au concept de la triple participation résulte de ce souci de « démocratie sociale ». En matière de participation, R. Capitant est partisan du « système Sommer », qui lie l'augmentation des salaires non à l'accroissement de la production nationale, mais à la productivité concrète des entreprises. De la sorte, les salariés sont des copropriétaires de l'accroissement d'actifs résultant de l'autofinancement. Leurs parts sociales sont représentatives de leur part de propriété dans l'entreprise. (Il est favorable de ce fait à une révision de l'ordonnance de 1967 qui permet le remplacement des simples titres de créances au profit d'actions à part entière).

René Capitant est aussi favorable à une « responsabilité organisée de la direction devant les travailleurs ». En d'autres termes, il s'engage dans la voie d'une autogestion ouvrière. Il préconise deux types d'assemblées générales dans l'entreprise : l'Assemblée générale des actionnaires, et l'Assemblée générale des salariés. La direction serait responsable devant ces deux assemblées et on constituerait un organe permanent des salariés, le comité d'entreprise, parallèle au conseil de surveillance des actionnaires.

Les projets de Louis Vallon

On retrouve ces idées dans le célèbre amendement Capitant-Le Douarec de 1966, qui prévoyait :

Pour les sociétés anonymes, la création d'un « Directoire » assurant les pouvoirs de direction, et d'un « conseil de surveillance », chargé de contrôler le précédent. Ce conseil peut constituer, avec le comité d'entreprise, une commission paritaire mixte qui examinera toutes les questions relatives à la marche de l'entreprise. L'entreprise deviendrait une « coopérative ouvrière », mais ayant la possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs, ce qui la rendrait compétitive face aux entreprises capitalistes. À côté de René Capitant, on trouve Louis Vallon, auteur du fameux « Amendement Vallon », modifiant la loi du 12/07/1965. L'amendement faisait obligation au gouvernement de déposer un projet de loi sur la « participation des salariés à l'accroissement des valeurs d'actifs des entreprises à l'autofinancement ».

Pour L. Vallon, le mécanisme à mettre en place doit être un mécanisme juridique : l'octroi d'un droit aux salariés sur l'accroissement des valeurs d'actifs dû à l'autofinancement, droit qui est garanti par une obligation légale faite aux entreprises. Cette participation a un autre avantage : elle favorise l'investissement et l'augmentation de la surface financière, parce qu'elle augmente les garanties fournies aux tiers par l'incorporation de réserves au capital. Enfin, il propose de compenser la moins-value des titres anciens par un système d'encouragement fiscal. En fait, ces projets se heurteront à l'hostilité des féodalités économiques, patronales et syndicales.

En résumé, Louis Vallon énonce quatre conditions essentielles : Les salariés doivent posséder de véritables titres de propriété, analogues à ceux des actionnaires antérieurs. La base du calcul de la participation comprend et le bénéfice fiscal et les plus-values implicites. Pour calculer avec réalisme l'accroissement des actifs, il faut une réévaluation régulière des bilans.

Il serait néfaste que soit créé un organisme central de gestion chargé de contrôler les titres de propriété des travailleurs. Il signifierait une perte d'identité des entreprises. D'où la critique ouverte de Louis Vallon contre l'ordonnance de 1967, qu'il juge trop modeste dans ses réalisations.

Marcel Loichot et le « pancapitalisme »

Enfin Marcel Loichot, polytechnicien, surnommé le « père du pancapitalisme ». Ce « pancapitalisme », il en résume ainsi les principes : L'homme, en tant que fabricant d'outils, est un capitaliste. Parce que l'outil est en soi un capital. La question est de savoir qui sera le possesseur du capital : les oligarchies économiques, l'État, les ouvriers ou les épargnants ?

Pour supprimer l'aliénation capitaliste, la dernière solution est retenue. C'est celle des « épargnants conjoints » (ouvriers, entrepreneurs, État, etc.).

Car, pour Loichot, le capitalisme néo-libéral reste un oligopartisme, tandis que le communisme est un monocapitalisme. Dans ce cadre, les biens de production sont abusivement confisqués par la classe possédante. S'il y a partage des biens de consommation, ce partage n'est qu'un trompe-l’œil, qui perpétue la « spoliation des salariés ». Pour faire cesser cette spoliation, il faut diffuser la propriété, dans le cadre d'une société dite « pancapitalisme ». Dans ce système, un projet de loi présenté devant le Parlement prévoyait, entre autres projets, que les droits d'attribution d'actions gratuites, par voie de réévaluation de l'actif, réservent au moins 50% aux travailleurs ayant au moins 10 ans de présence dans l'entreprise, proportionnellement aux salaires perçus.

IV - Les textes instituant la participation

Nous ne présenterons pas l'ensemble de ces textes, dont l'analyse serait longue et fastidieuse. Historiquement, nous avons souligné le retard de la France en matière sociale sous la IIIème République, retard qui fut comblé partiellement par les réformes instituées par le gouvernement du Front Populaire. En ce qui regarde la question de la participation, on peut citer quelques textes, imparfaits et sans grands résultats (Loi du 18/12/1915 sur les sociétés coopératives de production, loi du 26/04/1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière et actions de travail, loi 25/02/1927 sur les sociétés coopératives ouvrières de production). Il faudra ensuite attendre les ordonnances de 1945 (22 et 25/02/1945) pour voir s'instituer les premiers comités d'entreprise, et le Décret-Loi du 20/05/1955 sur l'association des salariés à l'accroissement de la productivité.

La naissance de la Vème République allait engager ce vaste mouvement législatif qui prétendait aborder la question sociale. On compte, entre l'ordonnance de 1959 et la loi de 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par les salariés, pas moins de 4 ordonnances, 3 décrets et 8 lois pour organiser la participation. On retiendra le cœur de ce projet, constitué par les 3 ordonnances du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise (ordonnance n°1), relative aux Plans d'Épargne d'entreprise (ordonnance n°2), et relative aux modifications et compléments de la loi du 24 juillet 1966.

Quelle est la portée de ces ordonnances ? On trouve une présentation de sa portée dans la présentation du rapport au Président de la République.

Elles ont pour objet de permettre une amélioration de la condition des travailleurs, et de modifier les rapports dans les entreprises entre les travailleurs et les patrons.

Pour réaliser ces objectifs, l'ordonnance n°67.693 institue :

* Un partage des bénéfices, sur la base du bénéfice fiscal net (on remarquera qu'est rejeté ici le projet Loichot, qui incluait, dans la base du calcul, les plus-values implicites). La rémunération forfaitaire du capital est donc déduite du bénéfice net au taux de 5% après impôt. De plus est appliqué un coefficient (rapport des charges sociales à la valeur ajoutée) qui évite aux entreprises à forte capitalisation et faible main d'œuvre que les salariés ne perçoivent une rémunération disproportionnée sur base des bénéfices. Autrement dit, le partage entre les actionnaires et le personnel est effectué après rémunération à taux élevé (10% avant impôt), et l'application d'un coefficient aux effets cumulatifs avec ceux de la rémunération forfaitaire des capitaux.

* Elle institue aussi le caractère légal et obligatoire de l'ordonnance. Toutes les entreprises de plus de 100 salariés sont concernées. Le système de la cogestion en République Fédérale allemande concerne les entreprises de plus de 500 salariés. Le système français s'inspire en fait des expériences de cosurveillance appliquées en Suède et en Hollande.

* Elle règle ensuite la forme juridique des contrats d'association. Trois possibilités sont accordées aux entreprises françaises : le cadre de la convention collective ; l'accord passé entre le chef d'entreprise et les syndicats dits "représentatifs", obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ; l'accord passé dans le cadre du comité d'entreprise.

Avant de présenter quels objets licites l'ordonnance prévoit, formulons quelques remarques quant aux positions des divers syndicats à l'endroit de la participation.

La position des syndicats patronaux et ouvriers

Le Général De Gaulle avait prévu, dès le départ, le problème majeur qui risquait de supprimer les effets positifs du projet. Ce problème était celui des syndicats, ouvriers et patronaux. L'opposition de ces féodalités, que l'on a pu constater depuis lors, était un obstacle essentiel que craignait le chef de l'État. Pour les syndicats, deux catégories de réactions étaient à prévoir. Celle des syndicats affiliés au parti communiste, pour qui faction syndicale est une œuvre de division nationale, et les revendications des travailleurs un moyen de développer l'agit-prop. À leur égard, il n'y avait aucune illusion à se faire ; pour la Confédération Générale du Travail (CGT), proche du parti communiste français, il y avait une opposition absolue aux ordonnances. Cette opposition était naturelle, si on veut bien se rappeler tout l'arrière-plan idéologique que les promoteurs de la participation défendaient. Les tentatives, réussies pendant un temps, de détacher le monde ouvrier de l'influence du PCF, étaient mal vues de sa courroie syndicale. Pour Henri Krasucki, le projet Capitant était « un des innombrables systèmes qui se sont essayés à enjoliver le capitalisme et à mélanger l'eau et le feu », pour ajouter : « la notion de participation correspond à un problème réel ». Pour la CGT, la participation est un slogan qui ne brise pas les féodalités économiques et financières. Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), proche des courants autogestionnaires, la participation dans l'entreprise n'est pas a priori mauvaise en soi. Elle demande à être élargie. Au cours d'un débat tenu le 5 juin 1972, entre Marcel Loichot et le président de la CFDT, fut posée la question essentielle : celle de la propriété des moyens de production. Les questions posées furent celles-ci : l'usine à Rothschild ? L'usine à l'État ? Ou l'usine à ceux qui y travaillent ?

Pour le syndicat Force Ouvrière, réformiste, elle prend une position moyenne, tout à fait dans sa ligne social-démocrate.

Les syndicats patronaux, quant à eux (en tête, le Conseil National du Patronat Français), sont hostiles au projet qui, selon leurs analyses, ne répond pas à la vraie question qui est la suivante : « Qui doit commander ? ». Enfin les syndicats de cadres, en principe non hostiles à la participation, restent proches des positions du patronat.

À l'exception notable du courant autogestionnaire, très timide face à cette réforme, il y a donc une conjonction spontanée des féodalités syndicales contre la participation. Du patronat libéral à la centrale communiste, l'idée apparaît comme dangereuse, pour la simple raison qu'elle envisage une société beaucoup plus attentive à la question sociale.

Le test est révélateur ...

Mais revenons aux ordonnances de 1967. L'objet de l'accord doit ensuite être licite. Il peut également prévoir : l'attribution d'actions de l’entreprise, l'affectation des sommes de la réserve spéciale de participation à un fonds d'investissements, etc.

* Enfin elle traite de l'attribution des droits du personnel : ces droits seront malheureusement limités, puisque seront exclus en dernière instance les droits de participation au capital, et aux décisions au sens de la directive du 31 juillet 1968.

On voit que le projet "idéologique" de la participation demeura bien au-delà des réalisations législatives. La France de la croissance des années 1960/1970 est une France prospère où l'expansion constitue un manteau épais qui relègue les grandes questions au second plan. Pour les organisations syndicales, le projet politique ne constitue plus un enjeu. Les discussions se greffent plus souvent sur des questions alimentaires ou, plus largement, sur la gestion d'une société de consommation euphorique. Les grands débats sont abandonnés, à quelques exceptions près. L'idéologie bourgeoise battue en brèche par les contestataires, telle Protée, resurgie sous la forme plus subtile d'une mentalité imprégnant toutes les couches sociales. L'ouvrier rêve de devenir bourgeois, et les syndicats sont des partenaires bien éduqués, siégeant à des tables de négociations. Le projet de la participation a été digéré par ces féodalités que dénonçait le Général De Gaulle dès l'immédiat après-guerre.

CONCLUSION

La participation a voulu proposer un lieu de dépassement du capitalisme et du marxisme. L'évolution du régime économique et social, qui devait résoudre la question sociale, a abouti à un semi-échec. La société occidentale, libérale et capitaliste, la société de la "liberté" bourgeoise, ont étouffé le projet. Il n'y a pas eu confrontation directe, et De Gaulle avait pressenti le rôle dangereux parce que discret des féodalités. L'idée ambitieuse et poétique de forger l'unité nationale par la résolution de la question du salariat n'était pas supportable pour tous ceux qui ont fait profession de la politique. La ligne de clivage entre partisans et adversaires de la participation passait en effet dans l'intérieur des partis traditionnels.

La participation pouvait en réalité constituer le point de départ d'une vaste subversion des cadres conservateurs de la société bourgeoise d'après 1945. La révolution industrielle était aussi une révolution culturelle. Elle avait créé une société brisée, scindée selon des critères socio-économiques. D'un côté, la bourgeoisie possédante, industrielle et financière, qui bénéficie des profits du changement. C'est une bourgeoisie triomphante, propriétaire exclusive des moyens de production, qui construit une société et un régime à son image. De l'autre côté, la création d'une classe de salariés, attirée par les grandes manufactures qui donnent des emplois. Face au capital qui investit, le travail n'est pas une valeur positive. Elle n'est pas productrice de bénéfices, mais seulement de rémunérations salariales. Pourtant, de tous les côtés, des hommes se lèvent, et osent dénoncer ce système politico-économique dominé par les valeurs de la révolution dite "française". Le socialisme français de Proudhon, et de Sorel est rejoint dans sa contestation de l'ordre bourgeois libéral et républicain par les penseurs du catholicisme social. Plus tard, des mouvements plus radicaux, élèves du socialisme national, exigent une réforme plus vaste. Ils exigent la Révolution. C'est l'époque de Barrès, du premier Maurras (celui de La Revue Grise), des socialistes révolutionnaires travaillant côte à côte avec de jeunes monarchistes soréliens (le Cercle Proudhon). Tous ces groupes constituent cette "droite révolutionnaire" qui allient le sens de la Nation et celui des libertés réelles. En réalité, ce creuset n'engendre pas un parti de droite, mais quelque chose de nouveau, qui va plus loin.

Contre la république opportuniste et radicale, qui n'hésite pas à tirer sur les ouvriers en grève, il y a une conjonction historique. Il est dommage que celle-ci n'ait point abouti. Il reste que, beaucoup mieux que le bourgeois Marx, elle a dégagé dans ses écrits la question essentielle. Le salariat est le système juridique et social qui symbolise le monde bourgeois. Avec son idée d'une triple participation (aux capitaux, aux résultats, aux décisions), le Général De Gaulle se situait dans le droit fil de cette tradition socialiste française. Il a fallu la réunion de toutes les oppositions féodales pour briser le projet. Il reste un exemple à méditer. Ce peut-être le sujet de nos réflexions futures. Car il faudra bien un jour, en dépassant les vieilles idéologies capitalistes et marxistes, résoudre la question sociale.

Ange SAMPIERU

BIBLIOGRAPHIE (par ordre de consultation)

• I) INTRODUCTION :

1) M. DESVIGNES, Demain, la participation, au-delà du capitalisme et du marxisme, Plon, Paris, 1978.

2) Charles DE GAULLE, Discours et Messages, Plon, Paris, 1970.

• II) L'IDÉOLOGIE DE LA PARTICIPATION : Les sources... :

1) Michel JOBERT, Mémoires d'avenir, Le Livre de Poche, Paris.

2) Jean-Gilles MALLIARAKIS, Yalta et la naissance des blocs, Albatros, Paris, 1982.

3) Jean TOUCHARD, Histoire des idées politiques, Tome II, Du XVIIIème siècle à nos jours, Presses Universitaires de France, Paris, 1975.

4) J. IMBERT, H. MOREL, R.J. DUPUY, La pensée politique des origines à nos jours, Presses Universitaires de France, Paris, 1969.

5) Jean ROUVIER, Les grandes idées politiques, de Jean-Jacques Rousseau à nos jours, Plon, Paris, 1978.

6) J.B. DUROSELLE, Les débuts du catholicisme social en France, Presses Universitaires de France, Paris, 1951.

7) François PERROUX, Aliénation et société industrielle, Gallimard, coll. "Idées", Paris, 1970.

8) Œuvres de PROUDHON : les principaux ouvrages de PROUDHON sont édités aux éditions Marcel Rivière (Diffusion Sirey) : De la justice dans la Révolution et dans l'Église (4 volumes, 1858) ; Les confessions d'un révolutionnaire (1849) ; L'idée générale de la Révolution (1851) ; Qu'est-ce que la propriété ? (1840 et 1841) ; Carnets (6 volumes dont 2 publiés par P. HAUBTMANN aux éditions Rivière, 1960/ 1961).

9) Hippolyte TAINE, La Révolution française, Tome II, Des Origines de la France contemporaine, R. Laffont, Paris, 1972.

10) Œuvres de LAMENNAIS : les principaux ouvrages sont édités aux éditions Le Milieu du Monde, Genève : Essai sur l'indifférence en matière de religion (1817/1824) ; L'avenir (1830/1831) ; Les paroles d'un croyant (1834) ; Le livre du peuple (1837) ; La question du travail, etc.

11) Carl E. SCHORSKE, German Social Democracy, Cambridge, Mass., 1955.

12) F.G. DREYFUS, De Gaulle et le Gaullisme, PUF, coll. "politique d'aujourd'hui", Paris, 1982.

• III) L'IDÉOLOGIE GAULLIENNE :

1) Zeev STERNHELL, La droite révolutionnaire, Seuil, Paris, 1978.

2) F. LAFARGUE - Friedrich ENGELS, Correspondance, éditions sociales, Paris, 1956.

3) Maurice BARRÈS, articles de La Cocarde, cités par Z. STERNHELL, n° du 8/09/1894 et du 14/09/1890.

4) J.-L. LOUBET del BAYLE, Les non-conformistes des années 30, Seuil, Paris, 1969.

• IV) LA PARTICIPATION :

1) René CAPITANT, La réforme pancapitaliste, Flammarion, Paris, 1971.

2) René CAPITANT, Écrits politiques, Flammarion, Paris, 1971.

3) René CAPITANT, Démocratie et participation politique, Bordas, Paris, 1972.

4) Sur ce sujet, consulter aussi la revue ESPOIR, éditée par l'Institut Charles de Gaulle (5, rue de Solférino, 75007 PARIS), n° 10/11, 5, 17, 28, 35.

Translator’s Note: When liberalism becomes “a foul tyranny masking an evil and anonymous dictature of money” (the basis of Jewish supremacy), everything is inverted and perverted, so that even our word “socialism” is tarnished, associated as it now is with Washington’s Judeo-Negro regime. I thought it appropriate, therefore, to post something that reminds readers of how we once defined this term. The following is a short excerpt from Maurice Bardèche’s Socialisme fasciste (Waterloo, 1991). — Michael O’Meara

Translator’s Note: When liberalism becomes “a foul tyranny masking an evil and anonymous dictature of money” (the basis of Jewish supremacy), everything is inverted and perverted, so that even our word “socialism” is tarnished, associated as it now is with Washington’s Judeo-Negro regime. I thought it appropriate, therefore, to post something that reminds readers of how we once defined this term. The following is a short excerpt from Maurice Bardèche’s Socialisme fasciste (Waterloo, 1991). — Michael O’Meara

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française.

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française. Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ?

Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ? Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006.

Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006. Un investigador estadounidense afirma que la CIA está detrás del misterioso caso del “pan maldito”, aparente intoxicación alimentaria con síntomas de desorientación mental que afectó en agosto de 1951 a los vecinos de la localidad francesa Pont-Saint-Esprit, con un balance de cinco muertos y 300 afectados, 30 de los cuales fueron recluidos por largos años en centros psiquiátricos.

Un investigador estadounidense afirma que la CIA está detrás del misterioso caso del “pan maldito”, aparente intoxicación alimentaria con síntomas de desorientación mental que afectó en agosto de 1951 a los vecinos de la localidad francesa Pont-Saint-Esprit, con un balance de cinco muertos y 300 afectados, 30 de los cuales fueron recluidos por largos años en centros psiquiátricos.

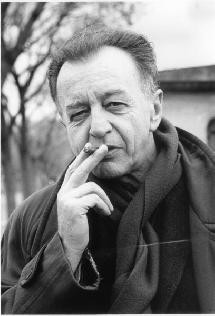

Les dégagements de Régis Debray

Les dégagements de Régis Debray

On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français: d'une part Luc FERRY et Alain RENAUT, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1986) et, d'autre part, Guy HOCQUENGHEM, qui vient de sortir un petit bijou de satire: sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary