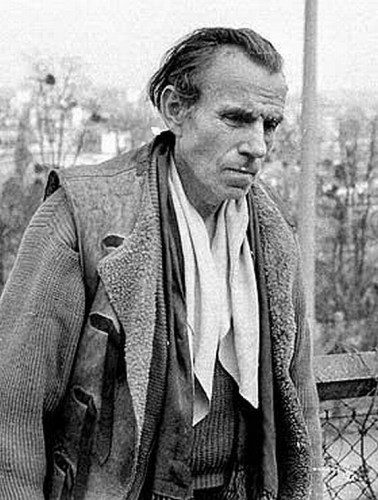

L.-F. Céline et Jacques Doriot

Textes parus dans "Le Bulletin célinien", n°297, mai 2008

Durant l’Occupation, deux grands partis étaient en concurrence : le PPF de Jacques Doriot et le RNP de Marcel Déat. Les collaborationnistes, eux, se partageaient tout naturellement en deux camps : ainsi, au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Je suis partout, Lucien Rebatet était un partisan de Déat alors que Pierre-Antoine Cousteau, lui, soutenait Doriot. La parution d’une monographie consacrée au chef du PPF nous donne l’occasion de revenir sur les relations entre lui et Céline.

Une chose est certaine : même s’il lui reconnaissait du talent, Céline estimait Marcel Déat suspect en raison de ses anciennes fréquentations maçonniques et de ses liens étroits avec le parlementarisme de la IIIe République.

Ainsi, dans sa correspondance à Lucien Combelle, Céline n’a que sarcasmes pour le chef du Rassemblement National Populaire ¹. Avant-guerre, Céline ne réservait d’ailleurs pas un sort plus enviable à Doriot, le raillant comme tous ceux (La Rocque, Maurras,…) qu’il qualifiait ironiquement de « redresseurs nationaux » ou de « simples divertisseurs » : « Alors avec quoi il va l’abattre Hitler, Doriot ? (…) Il veut écraser Staline en même temps ? Brave petit gars ! Pourquoi pas ? D’une pierre deux coups !... (…) Nous sommes en pleine loufoquerie » ². Céline, chantre d’une alliance continentale censée prévenir une guerre fratricide, voyait naturellement d’un mauvais œil les menées qu’il estimait bellicistes.

Mais, sous l’Occupation, son appréciation de Doriot évolue, celui-ci ayant adopté le tournant radical que l’on sait après la rupture du pacte germano-soviétique. Le chef du PPF lui-même s’engage en septembre 1941 dans la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme qui vient de se créer. Dans un entretien que Céline accorde peu de temps après à l’hebdomadaire doriotiste L’Émancipation nationale, il déclare : « Doriot s’est comporté comme il a toujours fait. C’est un homme. Eh oui, il n’y a rien à dire. Il faut travailler, militer avec Doriot. (…) Chacun de notre côté, il faut accomplir ce que nous pourrons. Cette légion si calomniée, si critiquée, c’est la preuve de la vie. J’aurais aimé partir avec Doriot là-bas, mais je suis plutôt un homme de mer, un Breton. Ça m’aurait plu d’aller sur un bateau, m’expliquer avec les Russes. » ³. Pour les besoins de sa défense, Céline démentira après-guerre avoir tenu ces propos. Mais, dans une lettre adressée au même moment à Karen Marie Jensen, il écrivait : « J’irai peut-être tout de même en Russie pour finir. Si les choses deviennent trop graves, il faudra bien que tout le monde participe – ce sera question de vie ou de mort – si cela est vivre ce que nous vivons ! 4 »

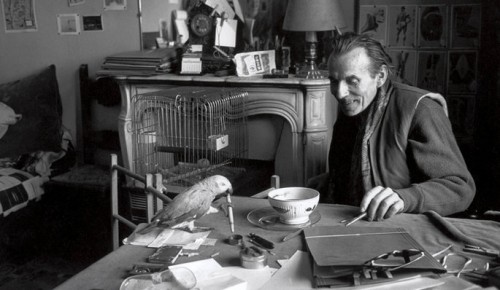

Quelques mois plus tard, le dimanche 1er février 1942, a lieu au Vélodrome d’Hiver un meeting organisé par la LFV sous la présidence de Déat avec Doriot comme invité vedette. Céline y assiste en compagnie de Lucette Destouches. Une photographie en atteste, légendée de la sorte dans L’Émancipation nationale : « Le grand écrivain Louis-Ferdinand Céline a assisté à la réunion du Vél’d’Hiv’. Le voici suivant avec attention l’exposé de Jacques Doriot, “Ce que j’ai vu en U.R.S.S.“ » 5 .

Alors que Doriot a regagné le front de l’Est, Céline lui adresse une lettre qui sera publiée dans le mensuel de doctrine et de documentation du PPF, les Cahiers de l’émancipation nationale. Céline y préconise notamment l’instauration d’un parti unique, « L’Aryen Socialiste Français, avec Commissaires du Peuple, très délicats sur la doctrine, idoines et armés » 6. Un passage vilipendant l’Église ayant été caviardé, il critiquera vivement « Doriot, formel et devant témoins, [qui avait juré] de tout imprimer » 7. On observera que, durant toute l’Occupation, aucune lettre de Céline n’est publié dans L’Œuvre, le quotidien de Marcel Déat.

Après une permission, Doriot rejoint à nouveau le Front de l’Est en mars 1943. Occasion pour son journal Le Cri du peuple de solliciter, durant une quinzaine de jours, les réactions de personnalités, dont Céline qui, laconique, aurait déclaré : « Je n’ai pas changé d’opinion depuis août [en fait, septembre] 1941, lorsque Doriot est parti pour la première fois » 8.

Comme on le sait, toutes les lettres que Céline adressa aux journaux de l’occupation n’ont pas été publiées. Un exemple fameux : la lettre sur la France du nord et du sud adressée de Bretagne à Je suis partout (juin 1942). Jugée impubliable par la rédaction, elle fut conservée par le secrétaire de rédaction, Henri Poulain, pour n’être exhumée qu’un demi-siècle plus tard 9.

Apparemment, une autre lettre – adressée en août 1943 à Jacques Doriot – aurait subi le même sort car elle mettait en cause des cadres du PPF. Elle n’était d’ailleurs peut-être pas destinée à la publication, celle-là, encore que Céline l’aurait remise personnellement à Doriot. Voici ce qu’en écrit Victor Barthélemy, secrétaire général du parti et familier des réunions dominicales à Montmartre : « Un dimanche de septembre [1943], je profitai de l’occasion pour dire deux mots à Céline à propos d’une lettre qu’il avait adressée, ou plutôt portée lui-même à Doriot, après l’affaire Fossati [NDLR : cadre du PPF exclu pour avoir entamé, sans l’aval de Doriot, des négociations avec le RNP en vue de la création d’un parti unique]. Céline affirmait qu’il n’était pas étonnant que Fossati « fût un traître », car avec ce nom en i et son origine « maltaise » c’était couru d’avance… D’ailleurs il était urgent que Doriot se débarrasse de ces Méditerranéens douteux (toujours les noms en i ou en o) tels que Sabiani, Canobbio, etc., et aussi de ce Barthélemy, dont le patronyme commençant par « Bar » pouvait à bon droit laisser supposer des origines juives. (À l’époque, on prétendait volontiers que les préfixes Ben, Bar, Ber pouvaient constituer présomption d’origines juives.) Cette lettre, Doriot me l’avait fait lire, en riant à gorge déployée : “Ce Ferdinand, il est impayable !”, avait lancé Doriot. J’en étais, pour ma part, un peu irrité, et bien décidé à dire à Ferdinand ce que j’en pensais. Il prit lui aussi la chose en riant et l’affaire fut « noyée » comme il convenait » 10. Maurice-Ivan Sicard, autre cadre du PPF, écrira, de son côté, que « les lettres que [leur] envoyait Céline étaient délirantes, difficilement publiables » 11.

Plus tard, lorsque les jeux seront faits, Céline daubera sur le jusqu’au-boutisme des ultras et fera, dans D’un château l’autre, un portrait sans complaisance des rescapés de la collaboration échoués dans le Bade-Wurtemberg. Quand on lui reprochera d’avoir fréquenté Doriot à plusieurs reprises, il écrira : « Il n’était point bête et mon métier de médecin et de romancier est de connaître tout le monde » 12. Manière de dire que seule sa curiosité était coupable…

Marc LAUDELOUT

Notes

1. « 43 lettres à Lucien Combelle (1938-1959) » in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, pp. 68-156. Relevons que ce sentiment n’était pas réciproque :

« Céline, cette source vivante du verbe, qui, après des livres prophétiques et macabres, rabelaisiens et pessimistes, avait publié Les Beaux draps, ceux-là mêmes que les bien-pensants vichyssois n’auraient pas voulu qu’on lave à la fontaine, et que, justement, il fallait blanchir avant de refaire le lit de la France » (Marcel Déat, Mémoires politiques, Denoël, 1989, p. 774). Voir aussi cette relation d’un dîner chez le docteur Auguste Bécart, ami doriotiste de Céline : « On arrive ainsi à 8 h moins le quart. Lecourt et le Dr Bécart viennent nous prendre. Nous dînons chez celui-ci avec Céline, etc. Très intéressant. Pluie de vérités truculentes sur tout le monde. Attaques raciales contre Laval “nègre et juif”, etc. Au demeurant très sympathique. » (« Journal de guerre de Marcel Déat », note du 23 décembre 1942, Archives nationales. Extrait cité par Philippe Alméras in Les idées de Céline, Berg International, coll. « Pensée Politique et Sciences Sociales », 1992, p. 172.)

2. L’École des cadavres, Denoël, 1938, p. 257. Doriot est également évoqué pages 84 et 174. Voir aussi Bagatelles pour un massacre, Denoël, 1937, p. 310.

3. Lettre inédite à Karen Marie Jensen, 8 décembre [1941], citée par François Gibault in Céline. Délires et persécutions (1932-1944), Mercure de France, 1985, p. 288.

4. Ivan-M. Sicard, « Entretien avec Céline. Ce que l’auteur du Voyage au bout de la nuit “pense de tout ça...” », L’Émancipation nationale, 21 novembre 1943. Repris dans Cahiers Céline 7 (« Céline et l’actualité, 1933-1961 »), Gallimard, 1986, pp. 128-136.

5. Albert Laurence, « Le Meeting », L’Émancipation nationale, 7 février 1942.

6. « Lettre à Jacques Doriot », Cahiers de l’Émancipation nationale, mars 1942, repris dans Cahiers Céline 7, op. cit., pp. 155-161.

7. Lettre à Lucien Combelle, 17 mars [1942] in L’Année Céline 1995, op. cit., p. 117.

8. « Le Départ de Doriot, Céline a dit... », Le Cri du peuple de Paris, 31 mars 1943, repris dans Cahiers Céline 7, op. cit., p. 185.

9. Louis-Ferdinand Céline, Lettres des années noires, Berg International, coll. « Faits et Représentations », 1994, pp. 29-35.

10. Victor Barthélemy, Du communisme au fascisme. L’histoire d’un engagement politique, Albin Michel, 1978, pp. 365-366.

11. Saint-Paulien, Histoire de la collaboration, L’Esprit nouveau, 1964, p. 257.

12. Lettre à Thorvald Mikkelsen, 2 juillet 1946 in Louis-Ferdinand Céline, Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen, Gallimard, 1998, p. 257.

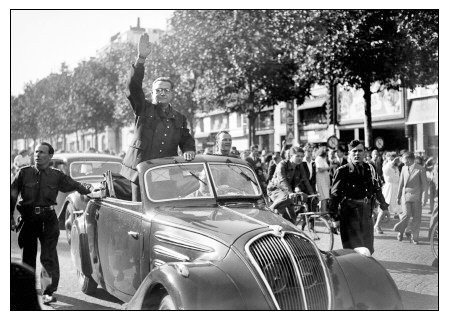

Jacques Doriot

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Deux ans plus tard, il fonde le Parti populaire français (PPF), qui n’est pas encore un parti fasciste au sens strict du terme, mais qui le deviendra pendant l’Occupation. Rallié prudemment à la Collaboration tant qu’a subsisté l’hypothèque du pacte germano-soviétique, Doriot ne brûlera vraiment ses vaisseaux qu’en juin 1941, lorsque les divisions allemandes se lanceront à l’assaut de l’URSS. Il réclame alors la création d’une Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF) et, de tous les dirigeants des grands partis collaborationnistes, il sera le seul à combattre sur le front de l’Est, à plusieurs reprises.

Alors que les Allemands se méfient de lui, il affiche désormais sa volonté de faire du PPF « un parti fasciste et totalitaire » (novembre 1942) et finit par trouver auprès des SS le soutien que lui a refusé Otto Abetz sur instruction d’Hitler. Il trouvera la mort en Allemagne, le 22 février 1945, mitraillé sans doute au hasard par des avions alliés.

Ainsi disparaissait l’une des figures les plus énigmatiques de l’histoire politique française du XXe siècle. Le livre de Jean-Claude Valla retrace le destin singulier d’un personnage dont Pierre Pucheu, qui ne l’aimait guère, a pu écrire : « À vrai dire, je n’ai pas connu dans notre génération d’homme ayant reçu à tel point du ciel des qualités d’homme d’État. »

Jean-Claude Valla, Doriot, Éd. Pardès, coll. « Qui suis-je ? », 2008, 128 pages, ill. (12 €).

Sortie du Bulletin célinien n° 312, octobre 2009.

Sortie du Bulletin célinien n° 312, octobre 2009.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Zoals zovele kunstenaars ging Le Corbusier dus ook in de richting van de Sojet-Unie zoeken, aangetrokken als hij was door het grootse, zelfs megalomane van de economische 5-jaarplannen. De architect stond in die tijd in rechtse kringen bekend als “saloncommunist” en “fakkel van Moskou”. Raar toch dat het Zwitserse weekblad hier géén commentaar moet ventileren…

Zoals zovele kunstenaars ging Le Corbusier dus ook in de richting van de Sojet-Unie zoeken, aangetrokken als hij was door het grootse, zelfs megalomane van de economische 5-jaarplannen. De architect stond in die tijd in rechtse kringen bekend als “saloncommunist” en “fakkel van Moskou”. Raar toch dat het Zwitserse weekblad hier géén commentaar moet ventileren…

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ?

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ? Dominique de Roux et L.-F. Céline

Dominique de Roux et L.-F. Céline

Mars 1962

Mars 1962

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Sarkozy est-il fou ?

Sarkozy est-il fou ?

Francia y España al rescate del imperialismo yanqui

Francia y España al rescate del imperialismo yanqui Plaidoyer pour un polythéisme des valeurs de droite

Plaidoyer pour un polythéisme des valeurs de droite