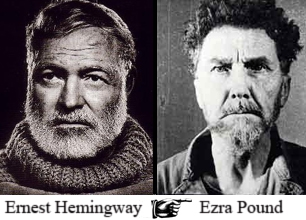

Ernest Hemingway, fresh off his marriage to Hadley Richardson, his first wife, arrived in Paris in 1921. Paris was a playground for writers and artists, offering respite from the radical politics spreading across Europe. Sherwood Anderson supplied Hemingway with a letter of introduction to Ezra Pound. The two litterateurs met at Sylvia Beach’s bookshop and struck up a friendship that would shape the world of letters.

They frolicked the streets of Paris as bohemians, joined by rambunctious and disillusioned painters, aesthetes, druggies, and drinkers. They smoked opium, inhabited salons, and delighted in casual soirées, fine champagnes, expensive caviars, and robust conversations about art, literature, and the avant-garde. Pound was, through 1923, exuberant, having fallen for Olga Rudge, his soon-to-be mistress, a young concert violinist with firm breasts, shapely curves, midnight hair, and long eyebrows and eyelashes. She exuded a kind of mystical sensuality unique among eccentric highbrow musicians; Pound found her irresistible.

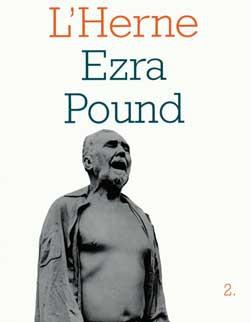

Pound was known for his loyalty to friends. Although he had many companions besides Hemingway—among them William Butler Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Marianne Moore, Robert McAlmon, Gertrude Stein, e.e. cummings, Pablo Picasso, Wyndham Lewis, T.E. Hulme, William Carlos Williams, Walter Morse Rummel, Ford Madox Ford, Jean Cocteau, and Malcolm Cowley—Hemingway arguably did more than the others to reciprocate Pound’s favors, at least during the Paris years when he promoted Pound as Pound promoted others.

Pound was aware of Hemingway’s talent for publicity: he and Hemingway had combined their genius to promote Eliot’s The Waste Land. Hemingway introduced Pound to William Bird, an American reporter who arranged to publish an autobiographical piece about Pound’s childhood. Bird was instrumental to the eventual publication of Pound’s A Draft of XVI Cantos. Pound, for his part, secured for Hemingway a position as assistant editor of The Transatlantic Review. Their relationship matured into something symbiotic and mutually beneficial.

Pound edited Hemingway’s work, stripping his prose of excessive adjectives. Hemingway remarked that Pound had taught him “to distrust adjectives as I would later learn to distrust certain people in certain situations.” Unlike, say, Conrad Aiken or Robert Frost, who resisted Pound’s editing, Hemingway acquiesced to Pound’s revisions. In exchange, Hemingway taught Pound how to box. He acknowledged that the scraggly Pound had “developed a terrific wallop” and had “come along to beat the hell wit the gloves.” Hemingway worried that “I will get careless and [Pound] will knock me for a row of latrines.” He even treated Pound to a night at the prizefights to brighten Pound’s spirits as Pound battled various illnesses.

Pound, however, grew disillusioned with Paris, where his friends were gravitating toward socialism and communism. Paris, he decided, was not good for his waning health. Hemingway himself had been in and out of Paris, settling for a short time in Toronto. In 1923, accompanied by their wives, Pound and Hemingway undertook a walking tour of Italy. The fond memories of this rejuvenating getaway inspired Pound to return to Italy with his wife Dorothy Shakespear in 1924. They relocated, in 1925, to a picturesque hotel in Rapallo, a beautiful sea town in the province of Genoa, on the bright blue Tigullio Gulf.

Pound found the weather in Rapallo to be soothing and agreeable. It was Hemingway who had first recommended this scenic spot, having visited Sir Max Beerbohm there years before. Hemingway’s tales of the sunshine, swimming, tennis, and other outdoor activity in Rapallo appealed to Pound, who fancied himself an athlete. The fact that his mistress Olga frequented Italy—where her father owned a house—made Rapallo all the more desirable, as did Dorothy’s seeming willingness to share her husband with his lover.

Olga Rudge

The friendship remained intact as Pound settled into Rapallo. About to vacate Europe for Key West, Hemingway dashed off a missive to Pound that began “Dear Duce” and then boasted about how Papa, as people had begun to call Hemingway, was “going to know everything about fucking and fighting and eating and drinking and begging and stealing and living and dying.” Gradually, though, the Pound-Papa gulf widened.

The move to Italy also effectively terminated Pound’s glory years in Paris, about which Hemingway wrote affectionately:

So far we have Pound the major poet devoting, say, one fifth of his time to poetry. With the rest of his time he tries to advance the fortunes, both material and artistic, of his friends. He defends them when they are attacked, he gets them into magazines and out of jail. He loans them money. He sells their pictures. He arranges concerts for them. He writes articles about them. He introduces them to wealthy women. He gets publishers to take their books. He sits up all night with them when they claim to be dying and he witnesses their wills. He advances them hospital expenses and persuades them from suicide. And in the end a few of them refrain from knifing him at the first opportunity.

This last line is both teasing and fitting because there was, in fact, at least one assailant in Paris who didn’t refrain: a man who attempted to stab Pound at a dinner party hosted by the surrealists.

Hemingway guessed that Pound might stay in Italy “sometime” even if he took “no interest in Italian politics.” Hemingway was right about Pound’s love for Rapallo but wrong about his political affinities. More than anything else, Italian politics—and the rise of fascism—damaged Hemingway’s regard for Pound, who became a zealous supporter of Mussolini and a reckless trafficker in conspiracy theories.

Hemingway grumbled that if Pound “actually and honest to God … admire[d] and respect[ed] … [Mussolini] and his works [then] all I can say is SHIT.” Hemingway, true to character, remained manfully playful, stating, “I will take practical steps by denouncing you here in Paris as a dangerous anti-fascist and we can amuse one another by counting the hours before you get beaten up in spite of your probity—which in such a fine country as it must be would undoubtedly save you.” Such slight criticisms may have been colored with a lighthearted tone, but the disapproval was plain.

When Hemingway and Guy Hickock visited Pound in northern Italy in 1927, Pound was living in self-imposed exile. Hemingway had recently converted to Catholicism and was enjoying renewed fame after the publication of The Sun Also Rises. He divorced and remarried that year, offering Hadley a portion of the profit from The Sun Also Rises as part of their divorce. Pound, meanwhile, was immersing himself in political theories that likely baffled Hemingway as much as they angered him.

Shortly after the stock-market crash in 1929 and the onset of a worldwide economic crisis, Pound took to writing in Italian. Mussolini’s March on Rome had occurred seven years earlier, and since then he had assumed dictatorial control of Italy, suppressed opposition parties, and built a police state. Pound was enthralled. He met Mussolini in 1933, peddling strange monetary schemes to the fascist leader.

In 1933 Pound and Hemingway exchanged letters that highlighted their diverging attitudes toward Mussolini, fascism, and government. Pound, who’d embraced wild and polemical speculations about the economic theories of the American Founders—Jefferson in particular—began to decry capitalism and taxation while celebrating fiat currency and a convoluted system of state central planning. “Since when are you an economist, pal?” Hemingway mocked. “The last I knew you you were a fuckin’ bassoon player.” Hemingway offered Pound some money, sensing that money was needed, but Pound declined it.

Pound was now enamored with Il Duce; Hemingway was furious. Hemingway hated government, he told Pound, and preferred organized anarchism and masculine sport to statist ideology. Hemingway saw through Pound’s charlatanic flourishes and economic fallacies and accused Pound, quite rightly, of lacking clarity. Yet Pound’s admiration for Hemingway’s work did not diminish, and Pound, ever devoted, included Hemingway in an anthology that he was then editing.

Possibly the last time Pound and Hemingway saw each other, they were having dinner with Joyce on a warm summer night in Paris. Pound allegedly bloviated about economics and the decline of art and European civilization, and Hemingway and Joyce feared that Pound had gone mad. The date and details of the dinner are a matter of debate, as is the veracity of any account of that evening. But one thing is certain: Hemingway was frustrated with Pound’s embrace of Italian fascism. By the time Pound voiced support for Franco in the Spanish Civil War, putting him once again at odds with Hemingway, their once thriving friendship had deteriorated beyond repair.

The falling out was no secret, and other writers took sides. William Carlos Williams wrote to Pound in 1938, saying, “It is you, not Hemingway, in this case who is playing directly into the hands of the International Bankers.” Hemingway conveyed his concerns about Pound to their friend Archibald MacLeish:

Thanks for sending the stats of Ezra’s rantings. He is obviously crazy. I think you might prove he was crazy as far back as the latter Cantos. He deserves punishment and disgrace but what he really deserves most is ridicule. He should not be hanged and he should not be made a martyr of. He has a long history of generosity and unselfish aid to other artists and he is one of the greatest living poets. It is impossible to believe that anyone in his right mind could utter the vile, absolutely idiotic drivel he has broadcast. His friends who knew him and who watched the warpeing [sic] and twisting and decay of his mind and his judgement [sic] should defend him and explain him on that basis. It will be a completely unpopular but an absolutely necessary thing to do. I have had no correspondence with him for ten years and the last time I saw him was in 1933 when Joyce asked me to come to make it easier haveing [sic] Ezra at his house. Ezra was moderately whacky then. The broadcasts are absolutely balmy. I wish we could talk the whole damned thing over. But you can count on me for anything an honest man should do.

Hemingway was referring to Pound’s notoriety as a propagandist for radio and newspaper during the Second World War. When he received transcripts of Pound’s radio broadcasts, he surmised that Pound was “obviously crazy” for espousing such “vile, absolutely idiotic drivel.” Pound was a “crazy … and harmless traitor,” Hemingway concluded, and an “idiot” with a “distracted mind” who “ought to go to the loony bin.” And that’s precisely where Pound ended up: He was admitted to St. Elizabeth’s Hospital in Washington, DC, in 1945.

Pound’s friends put their reputations at stake to help him. MacLeish, expressing both love and admonition, dashed off these words in a missive to Pound:

… your information is all second-hand and distorted. You saw nothing with your own eyes. And what you did see—Fascism and Nazism—you didn’t understand: you thought Musso belonged in Jefferson’s tradition and God knows where you thought Hitler belonged. I think your views of the history of our time are just about as wrong as views can be. But I won’t sit by and see you held in confinement because of your views. Which is what is really happening now. I am doing what I am doing partly because I revere you as a poet and partly because I love this Republic and can’t be quiet when it violates its own convictions.

MacLeish helped to orchestrate Pound’s release from St. Elizabeth’s, drafting a letter to the government on Pound’s behalf that included Hemingway’s signature, along with those of Robert Frost and T.S. Eliot. A year later Hemingway provided a statement of support for Pound to be used in a court hearing regarding the dismissal of an indictment against Pound.

Hemingway, who was now living in Cuba, did little else to help Pound. More for practical reasons than personal conviction, Hemingway, who was himself targeted by the American government, refused to sign a petition of amnesty for Pound. The petition had been Olga’s idea, and Hemingway didn’t believe the American people would rally behind the desperate pleas of an adulterous lover. Hemingway never visited Pound at St. Elizabeth’s, but he did tell Pound, via Dorothy, that he had read and enjoyed The Pisan Cantos. And when he won the Nobel Prize in 1954, Hemingway announced that the year was good for releasing poets, a not-so-slight reference to his old friend.

Hemingway awoke on the morning of July 2, 1961, put a 12-gauge, double-barreled shotgun to his head, and, alone in the foyer of his home, blew his brains out. He was 61. Pound’s friends and family didn’t tell him about Hemingway’s death, but a careless nurse did, and Pound reacted hysterically. The older of the two, Pound, at 72, was free from St. Elizabeth’s, where he’d spent 12 solemn years. He had returned to his beloved Italy to finish out his long and full life. In the autumn of 1972, he died peacefully in his sleep in Venice, the day after his birthday, which he’d spent in the company of friends.

Allen Mendenhall is an associate dean at Faulkner University Thomas Goode Jones School of Law and executive director of the Blackstone & Burke Center for Law & Liberty.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

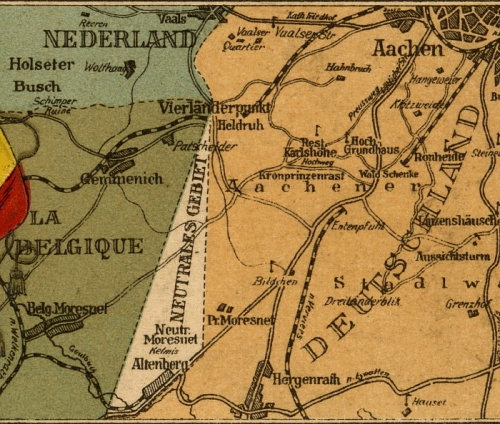

Neutral-Moresnet ne connaissait ni tribunal ni élections ni service militaire : pour autant, l’anarchie n’y régnait pas. L’ordre y était maintenu par des policiers belges et prussiens qui avaient l’autorisation, si cela s’avérait nécessaire, de franchir la frontière pour cueillir des délinquants. La Belgique et la Prusse se partageaient la masse fiscale. Il n’y avait aucune taxe sur les importations et les exportations, ce qui avantageait la contrebande. Le village disposait de trois gares : Hergenrath pour les grandes lignes qui reliaient Liège à l’Allemagne ; une gare cul-de-sac qui avait, elle, un statut de neutralité et qui s’étendait sur quelques centaines de mètres au-delà de la zone neutre ; enfin, une troisième gare en direction de Moresnet sur la ligne Tongres/Aix-la-Chapelle. L’entreprise qui donnait du travail était pour l’essentiel la société des mines. Elle ne négligeait pas le bien-être des travailleurs qui bénéficiaient de temps libres, largement encouragés. Des chœurs et des orchestres de mineurs furent créés ainsi que pas moins de sept associations de « Schützen », une société de pêcheurs et plusieurs sociétés de carnaval. La densité des bistrots y était inégalée. Quand éclate la première guerre mondiale, le petit territoire de Neutral-Moresnet est immédiatement occupé par les armées du Kaiser mais reste, du moins sur le plan formel, administré conjointement par les Belges et les Prussiens. Le Traité de Versailles donne le territoire à la Belgique et s’appelle désormais « Kelmis » (en allemand et en néerlandais) et « La Calamine » (en français). Il s’était appelé « Kalmis » jusqu’en 1972.

Neutral-Moresnet ne connaissait ni tribunal ni élections ni service militaire : pour autant, l’anarchie n’y régnait pas. L’ordre y était maintenu par des policiers belges et prussiens qui avaient l’autorisation, si cela s’avérait nécessaire, de franchir la frontière pour cueillir des délinquants. La Belgique et la Prusse se partageaient la masse fiscale. Il n’y avait aucune taxe sur les importations et les exportations, ce qui avantageait la contrebande. Le village disposait de trois gares : Hergenrath pour les grandes lignes qui reliaient Liège à l’Allemagne ; une gare cul-de-sac qui avait, elle, un statut de neutralité et qui s’étendait sur quelques centaines de mètres au-delà de la zone neutre ; enfin, une troisième gare en direction de Moresnet sur la ligne Tongres/Aix-la-Chapelle. L’entreprise qui donnait du travail était pour l’essentiel la société des mines. Elle ne négligeait pas le bien-être des travailleurs qui bénéficiaient de temps libres, largement encouragés. Des chœurs et des orchestres de mineurs furent créés ainsi que pas moins de sept associations de « Schützen », une société de pêcheurs et plusieurs sociétés de carnaval. La densité des bistrots y était inégalée. Quand éclate la première guerre mondiale, le petit territoire de Neutral-Moresnet est immédiatement occupé par les armées du Kaiser mais reste, du moins sur le plan formel, administré conjointement par les Belges et les Prussiens. Le Traité de Versailles donne le territoire à la Belgique et s’appelle désormais « Kelmis » (en allemand et en néerlandais) et « La Calamine » (en français). Il s’était appelé « Kalmis » jusqu’en 1972.

Ainsi arrive dans cet eldorado de la calamine une certaine Maria Rixen, servante allemande engrossé par son patron. Elle y cherche le bonheur, refuse l’exclusion qu’un siècle encore très pudibond inflige aux filles-mères en Prusse protestante. Elle accouche d’un garçon, confié, comme le veut l’époque, à une famille d’accueil : le petit Joseph Rixen est débaptisé dans la pratique car la maisonnée compte déjà un petit Joseph. On l’appelle Emile Pauly. Un gamin à double identité. En 1914, il devient allemand. En 1919, belge. En 1923, l’armée belge l’appelle comme conscrit. Il doit aller occuper la Ruhr. En 1940, il redevient allemand et est incorporé dans la Wehrmacht, encaserné dans la même caserne qu’il occupait à Krefeld sous l’uniforme belge. Il se sent belge, baptise son septième fils « Léopold », en l’honneur du roi. Il déserte mais est arrêté par des résistants qui le traitent en ennemi. Une belle région qui a été tiraillée entre trois pays. Aujourd’hui existe une structure européenne nommée l’Euroregio qui regroupe les provinces belges de Limbourg et de Liège, l’arrondissement d’Aix-la-Chapelle/Düren et la province néerlandaise du Limbourg (avec Maastricht), ce qui englobe tout le territoire de la « communauté germanophone de Belgique (Eupen, Saint-Vith et Malmédy). Les destins personnels au cours du 20ème siècle sont souvent complexes et peuvent servir de matière à des romans poignants. On aurait espéré plus de biographies personnelles. En effet, que n’ai-je pas entendu de récits trop fragmentaires de tel résistant (qui se germanisera après la guerre en épousant une belle Rhénane), de tel « malgré-lui » expédié en Russie, en France ou en Norvège, de tel Aixois d’origine wallonne mais de nationalité allemande, du prisonnier allemand devenu, contraint et forcé, mineur en pays liégeois (et qui a voulu y rester), de cet adjudant de carrière wallon qui a décidé de finir ses jours en Rhénanie car la vie y est plus conviviale, d’un Verviétois de mère allemande et de père wallon engagé sur le front russe, de tel Volksdeutsche habitant Liège ou natif de la Cité ardente qui ne saura pour qui opter, etc. Nos deux auteurs ont un message : revenir aux temps joyeux de Neutral-Moresnet.

Ainsi arrive dans cet eldorado de la calamine une certaine Maria Rixen, servante allemande engrossé par son patron. Elle y cherche le bonheur, refuse l’exclusion qu’un siècle encore très pudibond inflige aux filles-mères en Prusse protestante. Elle accouche d’un garçon, confié, comme le veut l’époque, à une famille d’accueil : le petit Joseph Rixen est débaptisé dans la pratique car la maisonnée compte déjà un petit Joseph. On l’appelle Emile Pauly. Un gamin à double identité. En 1914, il devient allemand. En 1919, belge. En 1923, l’armée belge l’appelle comme conscrit. Il doit aller occuper la Ruhr. En 1940, il redevient allemand et est incorporé dans la Wehrmacht, encaserné dans la même caserne qu’il occupait à Krefeld sous l’uniforme belge. Il se sent belge, baptise son septième fils « Léopold », en l’honneur du roi. Il déserte mais est arrêté par des résistants qui le traitent en ennemi. Une belle région qui a été tiraillée entre trois pays. Aujourd’hui existe une structure européenne nommée l’Euroregio qui regroupe les provinces belges de Limbourg et de Liège, l’arrondissement d’Aix-la-Chapelle/Düren et la province néerlandaise du Limbourg (avec Maastricht), ce qui englobe tout le territoire de la « communauté germanophone de Belgique (Eupen, Saint-Vith et Malmédy). Les destins personnels au cours du 20ème siècle sont souvent complexes et peuvent servir de matière à des romans poignants. On aurait espéré plus de biographies personnelles. En effet, que n’ai-je pas entendu de récits trop fragmentaires de tel résistant (qui se germanisera après la guerre en épousant une belle Rhénane), de tel « malgré-lui » expédié en Russie, en France ou en Norvège, de tel Aixois d’origine wallonne mais de nationalité allemande, du prisonnier allemand devenu, contraint et forcé, mineur en pays liégeois (et qui a voulu y rester), de cet adjudant de carrière wallon qui a décidé de finir ses jours en Rhénanie car la vie y est plus conviviale, d’un Verviétois de mère allemande et de père wallon engagé sur le front russe, de tel Volksdeutsche habitant Liège ou natif de la Cité ardente qui ne saura pour qui opter, etc. Nos deux auteurs ont un message : revenir aux temps joyeux de Neutral-Moresnet.

Avant Bloy et son âme d’empereur, Flaubert comprend Napoléon (ce génie incompris) et il envoie promener Lamartine, ce « couillon qui n’a jamais pissé que de l’eau claire » :

Avant Bloy et son âme d’empereur, Flaubert comprend Napoléon (ce génie incompris) et il envoie promener Lamartine, ce « couillon qui n’a jamais pissé que de l’eau claire » : « Je crois que plus tard on reconnaîtra que l'amour de l'humanité est quelque chose d'aussi piètre que l'amour de Dieu. On aimera le Juste en soi, pour soi, le Beau pour le beau. Le comble de la civilisation sera de n'avoir besoin d'aucun bon sentiment, ce qui s'appelle. »

« Je crois que plus tard on reconnaîtra que l'amour de l'humanité est quelque chose d'aussi piètre que l'amour de Dieu. On aimera le Juste en soi, pour soi, le Beau pour le beau. Le comble de la civilisation sera de n'avoir besoin d'aucun bon sentiment, ce qui s'appelle. » « Le père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d'une colline. »

« Le père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d'une colline. »

Sélectionnées et ordonnées par Michel Granger, professeur de littérature américaine à l’université Lyon 2 et spécialiste de Thoreau, les Pensées sauvages sont extraites de divers ouvrages du naturaliste, dont le fameux Walden ou la vie dans les bois. Au final, nous tenons entre les mains une remarquable anthologie dans laquelle chacun peut puiser, au gré de ses humeurs, de ses inspirations ou de ses centres d’intérêt, une réflexion aussi dense que stimulante sur notre rapport à la modernité. « Puissent ces idées “excitantes” qui vont à l’encontre de la doxa néolibérale et de l’optimisme de la techno-science être prises en compte pour nourrir la réflexion contemporaine », exhorte le professeur Granger en des termes qui font directement écho à la pensée de Jacques Ellul, de Bernard Charbonneau ou d’Ivan Illich.

Sélectionnées et ordonnées par Michel Granger, professeur de littérature américaine à l’université Lyon 2 et spécialiste de Thoreau, les Pensées sauvages sont extraites de divers ouvrages du naturaliste, dont le fameux Walden ou la vie dans les bois. Au final, nous tenons entre les mains une remarquable anthologie dans laquelle chacun peut puiser, au gré de ses humeurs, de ses inspirations ou de ses centres d’intérêt, une réflexion aussi dense que stimulante sur notre rapport à la modernité. « Puissent ces idées “excitantes” qui vont à l’encontre de la doxa néolibérale et de l’optimisme de la techno-science être prises en compte pour nourrir la réflexion contemporaine », exhorte le professeur Granger en des termes qui font directement écho à la pensée de Jacques Ellul, de Bernard Charbonneau ou d’Ivan Illich.

The sexual marketplace

The sexual marketplace Islamization and traditional resurgence

Islamization and traditional resurgence Reading Houellebecq’s past comments and hearing Submission’s synopsis it would be forgivable to assume that he is a rabid Islamophobe whose thinking lacks all subtlety—an ignorant rabble-rouser. But nothing could be further from the truth. Here’s Adam Gopnik of the

Reading Houellebecq’s past comments and hearing Submission’s synopsis it would be forgivable to assume that he is a rabid Islamophobe whose thinking lacks all subtlety—an ignorant rabble-rouser. But nothing could be further from the truth. Here’s Adam Gopnik of the  Islamophobic

Islamophobic

Cadou était un coup d’essai, un pur fruit du hasard. C’est grâce au peintre Jean Jégoudez qu’on a pu accéder à des archives et constituer ce premier cahier. Cadou est un poète marginal qu’on ne lit pas à Paris : c’est l’une des raisons pour lesquelles mon père s’y est intéressé. Mais c’est Bernanos qui donnera le coup d’envoi effectif aux Cahiers. Mon père avait une forte passion pour Bernanos. Il l’avait découvert adolescent. Et par ma mère, nous avons des liens forts avec Bernanos car mon arrière-grand-père, Robert Vallery-Radot, qui fut l’un de ses intimes, est à l’origine de la publication de Sous le soleil de Satan chez Plon. Le livre lui est d’ailleurs dédié. C’est ainsi que mon père aura accès aux archives de l’écrivain et se liera d’amitié avec l’un de ses fils : Michel Bernanos. Ce cahier, plus volumineux que le précédent, constitue un titre emblématique de ce que va devenir L’Herne.

Cadou était un coup d’essai, un pur fruit du hasard. C’est grâce au peintre Jean Jégoudez qu’on a pu accéder à des archives et constituer ce premier cahier. Cadou est un poète marginal qu’on ne lit pas à Paris : c’est l’une des raisons pour lesquelles mon père s’y est intéressé. Mais c’est Bernanos qui donnera le coup d’envoi effectif aux Cahiers. Mon père avait une forte passion pour Bernanos. Il l’avait découvert adolescent. Et par ma mère, nous avons des liens forts avec Bernanos car mon arrière-grand-père, Robert Vallery-Radot, qui fut l’un de ses intimes, est à l’origine de la publication de Sous le soleil de Satan chez Plon. Le livre lui est d’ailleurs dédié. C’est ainsi que mon père aura accès aux archives de l’écrivain et se liera d’amitié avec l’un de ses fils : Michel Bernanos. Ce cahier, plus volumineux que le précédent, constitue un titre emblématique de ce que va devenir L’Herne.

PHILITT :

PHILITT : PHILITT :

PHILITT :

[…] Mais où est, je vous prie, la garantie du progrès pour le lendemain ? Car les disciples des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l’entendent ainsi : le progrès ne leur apparaît que sous la forme d’une série indéfinie. Où est cette garantie ? Elle n’existe, dis-je, que dans votre crédulité et votre fatuité.

[…] Mais où est, je vous prie, la garantie du progrès pour le lendemain ? Car les disciples des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l’entendent ainsi : le progrès ne leur apparaît que sous la forme d’une série indéfinie. Où est cette garantie ? Elle n’existe, dis-je, que dans votre crédulité et votre fatuité.

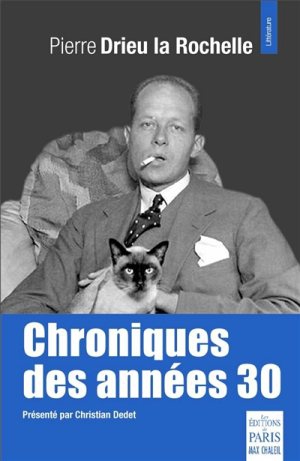

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

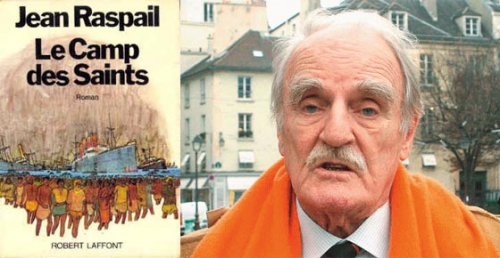

Bigre, quel est donc ce roman français capable d'"impressionner" le héraut du "monde libre" ? Il s'appelle Le Camp des Saints. Signé Jean Raspail, il est sorti en 1973. Et, depuis, cette épopée, qui raconte le débarquement apocalyptique d'un million d'immigrants entre Nice et Saint-Tropez, est devenue une sorte de livre culte. Mieux, depuis quelques semaines, ce roman sulfureux prend des allures de phénomène : sa huitième (!) édition, parue début février 2011, s'est déjà écoulée à 20 000 exemplaires, portée, notamment, par une longue apparition dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Il est vrai que les circonstances ont fourni des attachés de presse un peu particuliers à ce Camp des Saints : les milliers de pauvres Tunisiens accostant à Lampedusa sur leurs barques de fortune...

Bigre, quel est donc ce roman français capable d'"impressionner" le héraut du "monde libre" ? Il s'appelle Le Camp des Saints. Signé Jean Raspail, il est sorti en 1973. Et, depuis, cette épopée, qui raconte le débarquement apocalyptique d'un million d'immigrants entre Nice et Saint-Tropez, est devenue une sorte de livre culte. Mieux, depuis quelques semaines, ce roman sulfureux prend des allures de phénomène : sa huitième (!) édition, parue début février 2011, s'est déjà écoulée à 20 000 exemplaires, portée, notamment, par une longue apparition dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Il est vrai que les circonstances ont fourni des attachés de presse un peu particuliers à ce Camp des Saints : les milliers de pauvres Tunisiens accostant à Lampedusa sur leurs barques de fortune... En France aussi, le livre poursuit son petit rythme de croisière - autour de 5 000 exemplaires par an. A telle enseigne, fait rarissime, qu'après être sorti deux fois en édition de poche (en 1981 et 1989), ce "long-seller" est ensuite réédité en grand format ! "Je suis un écrivain professionnel, justifie Raspail. Or, le poche ne rapporte rien. En grand format, je gagne un peu plus..." La dernière édition datait de 2002. Un an auparavant, le 20 février 2001, un bateau rempli de Kurdes était venu s'échouer très exactement à 50 mètres de la villa où fut écrit Le Camp des Saints. On s'attribuerait des dons de prophétie pour moins que ça... "Il y a un an, j'ai pensé que nous étions à un tournant de l'Histoire, dans la mesure où la population active et urbaine de la France pourrait être majoritairement extra-européenne en 2050, croit savoir Raspail. J'ai donc suggéré à Nicole Lattès, directrice générale de Laffont, de le rééditer avec une nouvelle préface." Mais, lorsque les services juridiques de la maison d'édition découvrent ce texte, intitulé "Big Other", leurs cheveux se dressent sur leur tête : "Impubliable, nous risquons des poursuites pour incitation à la haine raciale !" Raspail, lui, refuse de changer la moindre syllabe. Et appelle à la rescousse un ami avocat, Jacques Trémollet de Villers, pas exactement un gauchiste lui non plus - il a notamment défendu le milicien Paul Touvier. Mais bon plaideur : lors d'une "réunion de crise", longue de deux heures, aux éditions Robert Laffont, il parvient à retourner l'assemblée. On publiera, donc. Mais assorti d'un avant-propos du PDG de la maison, Leonello Brandolini, qui justifie la décision tout en prenant prudemment ses distances avec le fond du livre...

En France aussi, le livre poursuit son petit rythme de croisière - autour de 5 000 exemplaires par an. A telle enseigne, fait rarissime, qu'après être sorti deux fois en édition de poche (en 1981 et 1989), ce "long-seller" est ensuite réédité en grand format ! "Je suis un écrivain professionnel, justifie Raspail. Or, le poche ne rapporte rien. En grand format, je gagne un peu plus..." La dernière édition datait de 2002. Un an auparavant, le 20 février 2001, un bateau rempli de Kurdes était venu s'échouer très exactement à 50 mètres de la villa où fut écrit Le Camp des Saints. On s'attribuerait des dons de prophétie pour moins que ça... "Il y a un an, j'ai pensé que nous étions à un tournant de l'Histoire, dans la mesure où la population active et urbaine de la France pourrait être majoritairement extra-européenne en 2050, croit savoir Raspail. J'ai donc suggéré à Nicole Lattès, directrice générale de Laffont, de le rééditer avec une nouvelle préface." Mais, lorsque les services juridiques de la maison d'édition découvrent ce texte, intitulé "Big Other", leurs cheveux se dressent sur leur tête : "Impubliable, nous risquons des poursuites pour incitation à la haine raciale !" Raspail, lui, refuse de changer la moindre syllabe. Et appelle à la rescousse un ami avocat, Jacques Trémollet de Villers, pas exactement un gauchiste lui non plus - il a notamment défendu le milicien Paul Touvier. Mais bon plaideur : lors d'une "réunion de crise", longue de deux heures, aux éditions Robert Laffont, il parvient à retourner l'assemblée. On publiera, donc. Mais assorti d'un avant-propos du PDG de la maison, Leonello Brandolini, qui justifie la décision tout en prenant prudemment ses distances avec le fond du livre...

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but. Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.

Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.

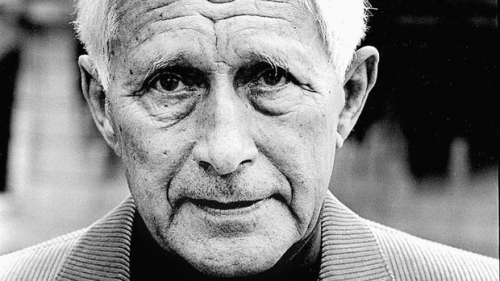

Après un essai sur Lovecraft paru en 1991, auteur qui sur bien des points est le père spirituel de Houellebecq, il n’essuie que des refus des grandes maisons d’édition pour la publication de son premier roman qui paraîtra malgré tout trois ans plus tard. C’est grâce à son ami et écrivain respecté dans le milieu, Dominique Nogez, qu’il trouva refuge chez Maurice Nadeau qui bien que ne disposant pas d’un budget comm’ pharaonique jouissait d’une respectabilité notoire du fait du prestige de son créateur. A la manière d’un Zola il nous parle du monde du travail contemporain avec son lots de maux propres et marqueurs de notre époque. Ce ne sont plus les laminoirs mais l’enfer du « métro-boulot-dodo » où l’aliénation qui nous guette par le vide existentiel que le néolibéralisme génère. Déjà le décor est dressé tant sur le fond que sur la forme. Pour le fond, il s’inscrit comme un observateur et narrateur des travers de notre époque ; pour la forme, il rompt avec une certaine tradition littéraire française où le style et les envolées lyriques sont absentes : c’est clair, dépouillé, limpide… Pas d’artifices, pas de verbiage, une écriture blanche et lapidaire. On s’interroge encore sur ce choix, est-il incapable de prouesses stylistes comme par exemple Nabe (qui fut par le plus grand des hasards son voisin de palier alors qu’il était encore inconnu de tos) ou est-ce un postulat ? Tout critique littéraire est un jour taraudé par cette fameuse question… Est-ce le style qui fait l’homme ou l’homme qui fait le style ? Chose certaine, avec Houellebecq les deux ne font qu’un.

Après un essai sur Lovecraft paru en 1991, auteur qui sur bien des points est le père spirituel de Houellebecq, il n’essuie que des refus des grandes maisons d’édition pour la publication de son premier roman qui paraîtra malgré tout trois ans plus tard. C’est grâce à son ami et écrivain respecté dans le milieu, Dominique Nogez, qu’il trouva refuge chez Maurice Nadeau qui bien que ne disposant pas d’un budget comm’ pharaonique jouissait d’une respectabilité notoire du fait du prestige de son créateur. A la manière d’un Zola il nous parle du monde du travail contemporain avec son lots de maux propres et marqueurs de notre époque. Ce ne sont plus les laminoirs mais l’enfer du « métro-boulot-dodo » où l’aliénation qui nous guette par le vide existentiel que le néolibéralisme génère. Déjà le décor est dressé tant sur le fond que sur la forme. Pour le fond, il s’inscrit comme un observateur et narrateur des travers de notre époque ; pour la forme, il rompt avec une certaine tradition littéraire française où le style et les envolées lyriques sont absentes : c’est clair, dépouillé, limpide… Pas d’artifices, pas de verbiage, une écriture blanche et lapidaire. On s’interroge encore sur ce choix, est-il incapable de prouesses stylistes comme par exemple Nabe (qui fut par le plus grand des hasards son voisin de palier alors qu’il était encore inconnu de tos) ou est-ce un postulat ? Tout critique littéraire est un jour taraudé par cette fameuse question… Est-ce le style qui fait l’homme ou l’homme qui fait le style ? Chose certaine, avec Houellebecq les deux ne font qu’un. En 2005 sort La possibilité d’une île, avant sa parution on fit grand bruit de son transfert digne des pratiques du mercato où les champions se négocient en millions. Champion de la littérature incontestable qu’il est, pour plus d’un million d’euro il passera de l’écurie Flammarion à Fayard alors que le roman n’était même pas encore en chantier ! Comme toujours la sortie du livre sera accompagnée par son classique scandale, cette fois-ci ce sera son rapprochement avec Claude Vorilhon alias Raël suspecté avec sa secte de clonage « sous le manteau ». Il est vrai qu’au regard de la teneur du roman qui aborde entre autres le clonage, ce pouvait être ô combien de circonstance de nouer des liens avec le gourou… Il devra encore patienter pour le Goncourt mais récolte en guise de consolation le Prix Interallié. Trois ans plus tard, sort l’adaptation cinématographique dont il est le réalisateur mais n’a pas (et de loin) le succès du roman, enfin par reconnaissance lors de ses démêlées judiciaires passées, je ne vois pas d’autre raison, il associe son nom à celui de Bernard-Henri Lévy avec Ennemis Publics, donnant à lire leurs échanges. Le livre fera un flop, les invendus ayant été recyclés vraisemblablement… En 2009, lui qui s’est travesti en chanteur voit Iggy Pop sortir un album inspiré de La Possibilité d’une Ile. Consécration en soi quand on sait l’aura dont dispose celui que l’on surnomme « l’iguane ».

En 2005 sort La possibilité d’une île, avant sa parution on fit grand bruit de son transfert digne des pratiques du mercato où les champions se négocient en millions. Champion de la littérature incontestable qu’il est, pour plus d’un million d’euro il passera de l’écurie Flammarion à Fayard alors que le roman n’était même pas encore en chantier ! Comme toujours la sortie du livre sera accompagnée par son classique scandale, cette fois-ci ce sera son rapprochement avec Claude Vorilhon alias Raël suspecté avec sa secte de clonage « sous le manteau ». Il est vrai qu’au regard de la teneur du roman qui aborde entre autres le clonage, ce pouvait être ô combien de circonstance de nouer des liens avec le gourou… Il devra encore patienter pour le Goncourt mais récolte en guise de consolation le Prix Interallié. Trois ans plus tard, sort l’adaptation cinématographique dont il est le réalisateur mais n’a pas (et de loin) le succès du roman, enfin par reconnaissance lors de ses démêlées judiciaires passées, je ne vois pas d’autre raison, il associe son nom à celui de Bernard-Henri Lévy avec Ennemis Publics, donnant à lire leurs échanges. Le livre fera un flop, les invendus ayant été recyclés vraisemblablement… En 2009, lui qui s’est travesti en chanteur voit Iggy Pop sortir un album inspiré de La Possibilité d’une Ile. Consécration en soi quand on sait l’aura dont dispose celui que l’on surnomme « l’iguane ».

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé (

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé ( Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va

Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va  Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Es gibt kaum eine Tradition, die heute stärker kritisiert, verachtet und bekämpft wird, als der Stierkampf. Die blutige Tötung eines Stieres mutet als archaisches Überbleibsel einer vergangenen Zeit an – gerade aus mitteleuropäischer Sicht. Der typische Stierkampf existiert so nur noch in Spanien, einigen ehemaligen Kolonien und im Süden Frankreichs. Doch auch in Spanien tobt ein moralischer Kampf um den „corrida de toros“. Vor einigen Jahren wurde in der Provinz Katalonien der Stierkampf gesetzlich verboten. Im Oktober 2016 kassierte diesen Beschluss das spanische Verfassungsgericht jedoch wieder. Nach mehrjähriger Abstinenz dürfen wieder Stierkämpfe veranstaltet werden.

Emotionale Tradition gegen rationale Postmoderne

Doch auch in anderen Gefilden kämpft die Tradition gegen die rationale Postmoderne .Kirchen, Glaube, Nation, Gefühl, Schönheit, Eros. Das sind alles Kategorien, die nicht gemessen und nicht gekauft werden können und rücken deshalb ins Hintertreffen. Die wenigsten Leute verstehen die Anhänger solcher Paradigmen, belächeln und hassen sie. Und wenn dabei noch Blut fließt, ein Tier, das größer als eine Mücke ist, sein Leben lässt, ist es mit der Toleranz schnell vorbei. Der Tierschutz wird auf den Plan gerufen und verstärkt das Unverständnis gegenüber einer Tradition mit ideologischer Aufladung.

Henry de Montherlant (1895-1972) verfasste 1926 den Roman Tiermenschen mit autobiographischen Zügen über die Erlebnisse des jungen adligen Albans, der aus dem wohlbehüteten, aber langweiligen Frankreich in die andalusische Welt der Stierkämpfe aufbricht, um … Ja, warum eigentlich? Die Motivation des jungen Helden ist so vielschichtig und unerklärlich, und doch zieht sie ihn mit stählernem Zwang in den Staub der Arena zu seinen geliebten Stieren. Nur wenige Autoren schaffen es, eine andere Zeit und eine fremde Welt so unglaublich nah und vollkommen plausibel erscheinen zu lassen, dass der Kampf gegen den „Bösen Engel“, einen tückischen und unberechenbaren Kampfstier, die logische Konsequenz für den unerfahrenen, aber ehrenhaften Alban bedeutet.

Nach der Anti-Stierkampf-Demo geht’s zu Burger King

Das gesamte Buch arbeitet auf diese mystische und religiöse Katharsis hin, die dem Leser die Bedeutung des Stierkampfes immer klarer hervortreten lässt, bis man sich wünscht auch an diesen Spektakeln teilzunehmen. Die greifbare Spannung des Finales des Buches ist von unvorstellbarer Brillanz. Man vermutet, dass der Autor Montherlant an den Corridas selbst teilgenommen haben muss, um diese Fülle von Emotionen und Gedanken zu schreiben und dem Leser plausibel erscheinen zu lassen. Auch auf die Vorbehalte vieler Stierkampfgegner geht Montherlant in seinem Buch ein und lässt seinen Helden vieles erklären. Zwar kann er einem Außenstehenden nicht den „Sinn“ der Corridas erklären, da man diesen fühlen müsse, doch ist die Kritik vieler Gegner heuchlerisch, wie Alban ausführt:

„Welche Partei findet heute bei uns das Gemetzel der Stierkämpfe skandalös? Die gleiche, die mit allen Mitteln die eine Hälfte der Nation zum Gemetzel der anderen aufstachelt. […] Sie erhebt Protest gegen den Pferdemord in der Arena, aber sie würden nicht protestieren, wenn man in der Arena Andersdenkende vor die Hörner schicken würde.“

Auch das Leben eines Kampfstieres ist alles anders als schrecklich. Früher, wie auch heute, sind die meisten Kampfstiere schon einige Jahre alt, bevor sie in die Arena gebracht werden. In ihrem Leben vor dem Stierkampf bewegen sie sich frei über das spanische Land, da Zäune oder Ställe sie ihrer Fähigkeiten als gute Kampfstiere berauben würden. Ein derartiges Leben, mit einem anschließenden Kampf, sollte jeder Massentierhaltung vorzuziehen sein. Doch betrachten Kritiker und Aktivisten nur das blutige Finale und lassen nicht weiter mit sich reden. Meist sind es diejenigen, die nach der Stierkampf-Demo noch schnell bei Burger King vorbeischauen.

Urinstinkt und große Literatur

Zurück zu Albans Erlebnissen auf dem Weg zu seinem großen Kampf. Auch die Liebe zu Soledad, der Tochter des ebenfalls adligen Stierzüchters, gerät im Hinblick auf den spirituellen Zweikampf immer weiter ins Hintertreffen und sinkt in die Bedeutungslosigkeit. Sie, die Alban an seiner Ehre packte und ihn zwang gegen den „Bösen Engel“ zu kämpfen, wird im Zeichen Albans Bestimmung nicht einmal mehr bedacht, geschweige denn in das Ende des Buches einbezogen. Der junge Held hat mehr erlebt und gelernt, als sich weiterhin von dieser verzogenen Frau abhängig zu machen.

Dieser Urinstinkt, der Alban etwas Größeres, Spiritistisches erkennen lässt, ist Balsam auf die geschundene Leserseele, die in den letzten Jahren immer mehr von belangloserer Literatur geplagt wurde. Die zeitgenössischen Bücher à la Darm mit Charme, Feuchtgebiete oder dem restlichen Gewäsch drittklassiger Schreiber, die das 21. Jahrhundert nur noch durch Tabubrüche und feminisierte Lebensgeschichten entwürdigen, verlieren im Wettkampf mit Montherlants staubigen Stierabenteuer gänzlich an Wert.

Männlichkeitsideale und Gesellschaftskritik

Spannend ist ebenfalls das Gesellschaftsbild während der Auflösungserscheinungen des alten, snobistischen Adels, den Alban verachtet, da dieser nur aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung den Stierkämpfen beiwohnt. Generell kommen Adlige und die spanische „High-Society“ schlecht weg. Selbst sein ihn protegierender adliger Ziehvater, der ihm den Kampf vermittelt, wird gelegentlich von Alban verachtet. Montherlant sucht längst einen neuen Adel mit anderen Attributen, dessen Eigenschaften er teilweise im andalusischen Volk, aber generell im noch nicht verdorbenen Charakter der südländischen Menschen erkennt. Nur im Stierkampf können diese vergessenen Ideale noch hervortreten. Selbst der kleine Jesús, ein verarmter spanischer Junge, der als Helfer am entscheidenden Kampf teilnimmt, hat mehr „Rasse“ und Ehrgefühl, als die Loge der Blaublüter und die „Schattenseite“ der Arena zusammen. (Die schattigen Plätze in der Arena konnten sich nur die reicheren Bürger leisten.)

Man ist keineswegs befriedigt nach dem Ende dieses großartigen Buches. Stattdessen will man mehr erfahren über den Brauch des Stierkampfes, uralte Ideale und die Jahre vor dem ersten großen Krieg. So schafft es Henry de Montherlant mit seiner stimmungsvollen Erzählung, dass man sich wünscht Spanier zu sein, um den Stierkampf zu verstehen, und Franzose zu sein, um den Roman in seiner Originalsprache lesen zu können. Wo wir gerade beim Wünschen sind. Man wünscht sich ebenfalls auf ein derartiges Buch zu stoßen, das unserer Zeit entspringt. Bis es soweit ist, kann man ja in der Vergangenheit kramen.

Für die Jünger-Fans eine abschließende Anekdote: Beide Autoren, aufgrund ähnlichen Alters und geistiger Nähe, waren gute Bekannte. Montherlant, vom Leid gezeichnet und schwer an Krebs erkrankt, beendete sein Leben im Zeichen seiner eigenen, konsequenten Ideale. Er verhinderte den fortschreitenden körperlichen und geistigen Verfall, indem er sich am 21. September 1972 in seiner Wohnung in Paris in den Kopf schoss und gleichzeitig mit Zyankali vergiftete. Das Blut seines zerschossenen Gehirnes tropfte auf ein zuvor niedergeschriebenes Zitat Ernst Jüngers: „Le suicide fait partie du capitalde l‚humanite“ (Der Selbstmord ist Teil des Kapitals der Menschheit.)

Henry de Montherlant: Tiermenschen. Zuletzt erschienen 1998 im Steidl-Verlag. Erstmals auf Deutsch 1929 im Insel-Verlag. Auf Amazon ab 0,01 Euro erhältlich!