The “National Bolsheviks” of the Weimar period rallied around this cry. Sparta represented a type of porto-Prussian socialism, with the entire social body based around the all-male military and its campaigns. Potsdam represented true Prussian socialism, while Moscow represented what many thinkers in the 1920s and 1930s considered to be the world’s inevitable future.

This is a very concise rendering of a complex topic, around which there is confusion.

Much of this confusion stems from the fact that National Bolshevism did not have a guiding text or any kind of magnum opus for the proliferation of a workers’ state ruled by nationalist sentiment. The closest to such a founding document is Ernst Junger’s The Worker (1932), a long essay that mixes Marx with Nietzsche and Heidegger. Notably, The Worker was denounced by the Nazi Party for undermining its emphasis on biological race as the unifying glue of the new German state. But for Junger, work and workers not only created a new race through their very specific Typus (a German word closely meaning “typical,” as in typical representative), but future civilization would have to be a work-democracy in order to sustain itself in the face of technology unmoored from its original ideal as an engine of human progress.

Much of this confusion stems from the fact that National Bolshevism did not have a guiding text or any kind of magnum opus for the proliferation of a workers’ state ruled by nationalist sentiment. The closest to such a founding document is Ernst Junger’s The Worker (1932), a long essay that mixes Marx with Nietzsche and Heidegger. Notably, The Worker was denounced by the Nazi Party for undermining its emphasis on biological race as the unifying glue of the new German state. But for Junger, work and workers not only created a new race through their very specific Typus (a German word closely meaning “typical,” as in typical representative), but future civilization would have to be a work-democracy in order to sustain itself in the face of technology unmoored from its original ideal as an engine of human progress.

To understand The Worker and the origins of National Bolshevism, one must recognize the truly revolutionary character of the First World War. Between 1914 and 1918, Junger (who experienced the war firsthand as a lieutenant in the 73rd Infantry Regiment) argues that the old bourgeoisie order of the nineteenth century was blown to bits by advanced artillery, poison gas, and machine guns. Along with this death, two nineteenth century ideals, namely nationalism and socialism, were also obliterated. In their wake came a new type of man—a violent individual who had mixed with all classes in the trenches. This “unknown soldier” rubbed elbows with Prussian Junkers, the sons of French Protestant immigrants, Catholic peasants from Bavaria and the Rhineland, and working class socialists from Berlin, Hanover, and Bremen. Through death and action, these various classes melded in order to create “the worker,” an individual who is neither an individualistic consumer (the prize desired by all capitalist democracies), nor a member of the mass (the ideal of the materialistic Marxists).

The characteristics that are valued have changed; they are of a simpler, dumber nature, which suggests the emergence of a will to race-formation…to produce a certain typus whose endowment is more standardized and more aligned to the tasks of an order determined by the total-work character. This is connected to how the possibilities of life in general decrease, to an advancing degree, in the interest of a singular possibility…[1]

The goal of this new “race” (Junger eschews a biological explanation for race, arguing that in the worker, the only thing that matters is whether or not the individual worker is excellent at performing his work) is to create the work-state. This state is beyond liberal capitalism and internationalist communism. Its sole purpose is to facilitate the existence of the worker—the poet-warrior-priest ideal that Junger compares to the knight orders of the Middle Ages and the Jesuit priests of the Counter-Reformation who braved foreign lands in order to spread the Gospel.

Once we have recognized what is needed now, namely, assertion and triumph…even readiness for utter collapse within a thoroughly dangerous world, then we will know which tasks are to take control of every kind of production, from the highest to the simplest. And the more life can be led in a cynical, Spartan, Prussian, or Bolshevist way, the better it will be. The established standard is to be found in the way the worker leads his life. It is not a matter of improving this way of living, but of conferring upon it a highest, decisive meaning.[2]

Put into simpler language, Junger sees the ideal worker not as a member of the working class (“class” is, after all, a liberal concept from the nineteenth century), but rather as a type of dedicated monk that sees existence as based on work. This means that workers are dedicated thoroughly to their work, almost as if work in the technological age is akin to Calvin’s “calling of God.” Unsurprisingly, Junger’s worker ideal closely mirrors the “Christian Sparta” of Puritan Massachusetts, where all things were done in order to uphold the Anglican Church’s special communion with God. In that society as in Prussia, order, duty, and work consumed all notions of liberty, freedom, or leisure. This is desirable, for Junger notes that “the measure of freedom possessed by any force corresponds precisely to the measure of obligation assigned to it.”[4] The negative “freedom from” and the positive “freedom to” are both undesirable unless said freedoms are attached to overriding obligations. To obey a higher law is the only freedom worth experiencing.

Such idealism is consciously divorced from all aspects of liberalism. In order for Junger’s desired “total mobilization” of society, all traces of liberalism must be eradicated in order for a work-democracy to form.

Much to the chagrin of the Communist Party of Germany (KPD), Junger does not see internationalist Marxism as the vanguard against the bourgeoisie. For Junger, the “Soviet” revolutions that swept through Germany in 1919 were thoroughly liberal in character—they conformed to liberal notions of individual freedom, they fought on behalf of material prosperity, and they accepted the liberal notions of “art” and “civilization.” The fact that striking workers and soldiers marched through Germany with copies of Faust in their knapsacks highlighted how thoroughly liberal culture had permeated the so-called “worker movement.”[3]

Junger was not the only German thinker who recognized the inherent weaknesses of Marxist-derived communism. Ernst Niekisch, who served the short-lived Bavarian Soviet Republic of 1919, saw in the very same Freikorps troops who put down the Munich Soviet Republic the ideal man for his movement. In contrast to Robert G.L. Waite, who saw in the Freikorps a nihilistic movement, Thomas Weber, in his new book Becoming Hitler, sees the Freikorps as the forefront of a new revolutionary movement that actively sought to stop both the KPD from importing Russian-style Bolshevism and Bavarian reactionaries from bringing back the failed Hohenzollern dynasty.

Niekisch would become the greatest propagandist for National Bolshevism during the Weimar era. His short-lived journal Widerstand would publish Junger and other German writers who wanted to mix the austere radicalism of the Bolsheviks with that frontline soldier’s dedication to nation.

Niekisch would become the greatest propagandist for National Bolshevism during the Weimar era. His short-lived journal Widerstand would publish Junger and other German writers who wanted to mix the austere radicalism of the Bolsheviks with that frontline soldier’s dedication to nation.

Karl Radek, who saw in nationalism the perfect vehicle for mass mobilization, was all but excommunicated from the communist movement in Germany for delivering a speech in 1923 that lionized Leo Schlageter, a Freikorps officer and early supporter of the National Socialists who died while fighting the French following their military takeover of the Ruhr in 1923. In “Leo Schlageter: The Wanderer into the Void,” Radek encouraged the Communists to seek out men like Schlageter rather than either pacifistic academics or material-minded industrial workers.

The way in which he [Schlageter] risked his life speaks on his behalf, and proves that he was convinced he was serving the German people. but Schlageter thought he was best serving the people by helping to restore the mastery of the class which had hitherto led the German people, and had brought such terrible misfortune upon them.[5]

For Radek, brave Germans must be taught to think in national class terms first. Niekisch agreed, but he placed a much greater emphasis on nationalism than did Radek. In the pages of Widerstand, Niekisch wrote paeans to the glories of the Prussian spirit and the traditional German resistance to bourgeoisie society. Junger went much further in synchronizing radical nationalism with “elemental” socialism. For Junger, liberal society is against everything “elemental.” Liberalism seeks security, while elemental life seeks adventure. Elementalism often seems like romanticism. Junger praises “elemental” men who seek to live in the untrammeled wilderness or who volunteer for the French Foreign Legion. The Worker is a romantic text at its core, and Junger’s thinking privileges action, sacrifice, and philosophical poverty (if not also material poverty) over the riches produced by capital and global trade.

As hard to digest as The Worker is, some of Junger’s key points bear re-reading. A will to power is not enough, Junger writes. An example of the truth of this view can be seen in the current sex scandals rocking Hollywood and Washington. Such accusations, whether true or not, are emblematic of a female will to power that is encouraged by the capitalist class that understands that single women make better, more pliable workers than masculine men. However, as much as these accusations are helping to dethrone men in certain places of power, a new female boss or a more feminine economy is unlikely to change anything in any meaningful way. In fact, things will almost certainly change for the worse because this new hierarchy is not the result of merit. In order for a will to power to matter, a new “race” must exist in order to carry this power forward. For Junger, this race must only contain the best of a worker typus; if it is based on anything other than practical skill, it is doomed to fail.

Another important point that Junger makes in The Worker is that liberal democracies are the preserve of cowards who continually place unfounded faith in their own systems. After all, arms limitations and attempts at universal governance after World War I did not stop war. Similarly, the theory that “democracies do not fight democracies” could be taken by some to suggest that warfare against non-democracies is justified under the guise of creating new democracies. The international system be damned, Junger says; it is better to let workers become the new Dominican monks, except with a higher intolerance of heresy.

The Worker represents the best of the National Bolshevist ideal. Rather than graph jingoistic nationalism onto the shibboleths of Marxian socialism, Junger’s thought concerns how to defeat all traces of outdated liberalism, socialism, and other modes of nineteenth century thought. A new type of worker—a worker not bound by class, but by an organic desire to increase work and see everything as work—is the best antidote to the shape-shifting bourgeoisie. Creating this new worker will be difficult, but The Worker notes that peasants and workers in the twentieth century have shown that that they are neither the small capitalists of the liberal imagination nor the ardent proletarians of Marxist daydreams. A socialist Benito Mussolini saw that workers flocked to nationalist calls for war faster than their middle class counterparts, while Junger notes that when the aristocracy tried to used the peasantry as a bulwark against the bourgeoisie by instituting grain tariffs in the nineteenth century, the peasants did not respond to economic stimuli and instead preferred to stick to older economic arrangements.[6]

Without discipline, a desire for collective action, and a hatred of liberal freedom, a work-state cannot exist. Ergo, in order for a work-state to flourish, workers must acquire a new consciousness. This consciousness must also include action in the form of constant work, whatever that work may be.

For us, as Americans, much can be adopted from The Worker. In the book, Junger praises the unbridled energy of the American settler-workers who tamed the West and built the wealthiest state in human history all within one hundred years. Junger also notes that Soviet Russia’s economic success during the late 1920s was because so many American technocrats flooded the country, thus showing the Russian peasant what quasi-religious attachment to craft can accomplish.

Americans have long been known for their work ethic. This is to be praised, but it needs to be channeled. American workers should no longer work for the glory of the internationalist state. American workers should no longer toil away for the benefit of capitalism or even for the benefit of their own material prosperity. These goals, while understandable, are in fact invisible prisons. According to The Worker, a new, healthier American state would be concerned only with a total mobilization towards work and towards living an “elemental” life.

For Junger, this means America embrace Sparta and the unwavering path of duty.

This means America must embrace Potsdam and the Prussian virtues.

This means America must embrace Bolshevism not for its iconoclasm or its hatred for the higher classes, but for its unlimited energy for creating a new system.

Without creating new men, America cannot break from its liberal prison.

Bibliography:

[1]: Junger, Ernst. The Worker: Dominion and Form. Ed. Laurence Paul Hemming. Trans. Bogdan Costea and Paul Hemming (Evanston: Northwestern University Press, 2017). P. 66.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. »

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. » « Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. »

« Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. » « Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. »

« Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. » « …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

« …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

Polémique pour une autre fois

Polémique pour une autre fois Redouter, plus largement, que les pamphlets de Céline ne corrompent la jeunesse, c’est supposer à cette dernière une capacité à lire qu’elle n’a plus. Car Céline n’est pas un écrivain facile, et nullement à la portée de ceux qui, voyous islamistes de banlieue ou petits-bourgeois connectés, ont bénéficié l’enseignement de l’ignorance qui est, selon Michéa, le propre de l’Education nationale. Un état de fait pieusement réfuté, à l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, par un magazine officiel qui voit, dans les 50 années qui se sont écoulées, un remarquable progrès de l’enseignement public : ne sommes-nous pas arrivé à 79% de bacheliers, c’est-à-dire un progrès de 20% ? En vérité il faut, en cette matière comme en toutes les autres, inverser le discours : il ne reste plus que 20%, environ, d’élèves à peu près capables de lire et d’écrire correctement le français, et de se représenter l’histoire de France autrement que par le filtre relativiste et mondialiste du néo-historicisme.

Redouter, plus largement, que les pamphlets de Céline ne corrompent la jeunesse, c’est supposer à cette dernière une capacité à lire qu’elle n’a plus. Car Céline n’est pas un écrivain facile, et nullement à la portée de ceux qui, voyous islamistes de banlieue ou petits-bourgeois connectés, ont bénéficié l’enseignement de l’ignorance qui est, selon Michéa, le propre de l’Education nationale. Un état de fait pieusement réfuté, à l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, par un magazine officiel qui voit, dans les 50 années qui se sont écoulées, un remarquable progrès de l’enseignement public : ne sommes-nous pas arrivé à 79% de bacheliers, c’est-à-dire un progrès de 20% ? En vérité il faut, en cette matière comme en toutes les autres, inverser le discours : il ne reste plus que 20%, environ, d’élèves à peu près capables de lire et d’écrire correctement le français, et de se représenter l’histoire de France autrement que par le filtre relativiste et mondialiste du néo-historicisme.

Le terme « bushidô », utilisé en ce sens serait apparue pour la première fois dans le koyo gunkan, la chronique militaire de la province du Kai dirigée par le célèbre clan des Takeda (la chronique a été compilée par Kagenori Obata (1572-1663), le fils d’un imminent stratège du clan à partir de 1615. L’historien japonais Yamamoto Hirofumi (Yamamoto Hirofumi, Nihonjin no kokoro : bushidô nyûmon, Chûkei éditions, Tôkyô, 2006), constata au cours de ses recherches l’absence, à l’époque moderne, de textes formulant une éthique des guerriers qui auraient pu être accessibles et respectées par le plus grand nombre des samouraïs. Mieux, les rares textes, formulant et dégageant une éthique propre aux samouraïs (le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo et les écrits de Yamaga Sôkô) tous deux intégrés dans le canon des textes de l’idéologie du bushidô, n’ont eu aucune influence avant le XXe siècle.

Le terme « bushidô », utilisé en ce sens serait apparue pour la première fois dans le koyo gunkan, la chronique militaire de la province du Kai dirigée par le célèbre clan des Takeda (la chronique a été compilée par Kagenori Obata (1572-1663), le fils d’un imminent stratège du clan à partir de 1615. L’historien japonais Yamamoto Hirofumi (Yamamoto Hirofumi, Nihonjin no kokoro : bushidô nyûmon, Chûkei éditions, Tôkyô, 2006), constata au cours de ses recherches l’absence, à l’époque moderne, de textes formulant une éthique des guerriers qui auraient pu être accessibles et respectées par le plus grand nombre des samouraïs. Mieux, les rares textes, formulant et dégageant une éthique propre aux samouraïs (le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo et les écrits de Yamaga Sôkô) tous deux intégrés dans le canon des textes de l’idéologie du bushidô, n’ont eu aucune influence avant le XXe siècle.

At an early age Yeats became involved in mysticism which would prove controversial his whole life. Kodani explains, “The early poetry of William Butler Yeats was very much bound up with the forces and interests of his early years. Many of these influences — such as that of Maud Gonne, his father, and his own mystic studies — have been elucidated by some careful scholarship.” Yeats’ writing was influenced by his study of mysticism. He joined the Theosophical Society as his immediate family’s tradition was not very religious. Later he “became interested in esoteric philosophy, and in 1890 was initiated into the Hermetic Order of the Golden Dawn” (Seymour-Smith). He would pursue mystical philosophy the rest of his life to a greater or lesser degree.

At an early age Yeats became involved in mysticism which would prove controversial his whole life. Kodani explains, “The early poetry of William Butler Yeats was very much bound up with the forces and interests of his early years. Many of these influences — such as that of Maud Gonne, his father, and his own mystic studies — have been elucidated by some careful scholarship.” Yeats’ writing was influenced by his study of mysticism. He joined the Theosophical Society as his immediate family’s tradition was not very religious. Later he “became interested in esoteric philosophy, and in 1890 was initiated into the Hermetic Order of the Golden Dawn” (Seymour-Smith). He would pursue mystical philosophy the rest of his life to a greater or lesser degree.

Lo sorprendente es la capacidad de los dragones de unir lo positivo y lo negativo. Matan a los seres humanos, pero son capaces de resucitarles, y devuelven la vida a un ser que está mucho más abajo en la evolución. Por otro lado, vemos que poco significa la vida humana, según el cuento, menos que la de un pájaro. El cuento está lleno de contrastes. Uno de ellos es el personaje del soldado – dragón: asesino y salvador a la vez. Ya la misma ciudad, el espacio en el que se desarrolla la acción está lleno de contradicciones. La ciudad arde, pero está helada. Tenemos las dos fuerzas ancestrales luchando. Estamos en invierno, y la ciudad está congelada, muerta, parada. Al mismo tiempo, el fuego de la revolución la despierta, “ la hace vivir “. Las llamas derriten el hielo, que es la capa que oprime todo, pero también queman, matan.

Lo sorprendente es la capacidad de los dragones de unir lo positivo y lo negativo. Matan a los seres humanos, pero son capaces de resucitarles, y devuelven la vida a un ser que está mucho más abajo en la evolución. Por otro lado, vemos que poco significa la vida humana, según el cuento, menos que la de un pájaro. El cuento está lleno de contrastes. Uno de ellos es el personaje del soldado – dragón: asesino y salvador a la vez. Ya la misma ciudad, el espacio en el que se desarrolla la acción está lleno de contradicciones. La ciudad arde, pero está helada. Tenemos las dos fuerzas ancestrales luchando. Estamos en invierno, y la ciudad está congelada, muerta, parada. Al mismo tiempo, el fuego de la revolución la despierta, “ la hace vivir “. Las llamas derriten el hielo, que es la capa que oprime todo, pero también queman, matan.

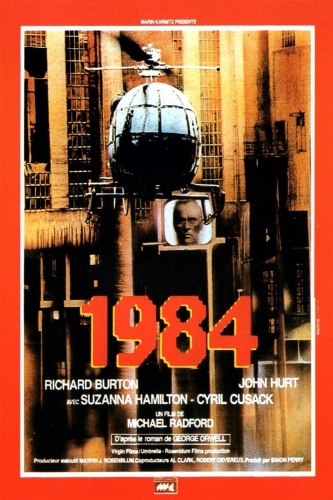

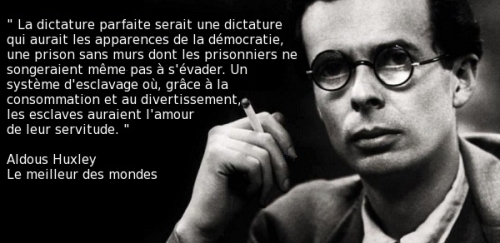

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

En manipulant les archives, l’on manipule les consciences. Il suffit pour cela de « rectifier » le passé en l’alignant sur les nécessités politiques de l’heure. Si d’aventure il arrive que la mémoire individuelle contredise la mémoire collective ainsi façonnée, la contradiction doit être résolue au profit de la seconde par l’élimination de la première. D’où l’utilité de la « double pensée » pour assurer le triomphe de l’orthodoxie. Il n’y a plus ni réalité ni objectivité. Selon les termes même d’O’Brien, « la réalité n’est pas extérieure. La réalité existe dans l’esprit humain et nulle part ailleurs... Tout ce que le parti tient pour la vérité est la vérité ». Par cette perversion totale de l’histoire et de la conscience historique, on atteint le point extrême de la logique totalitaire.

If we take these words out of context but relate them to certain ideas held by Mishima, then these worlds can equally equate to the changing landscape of Japan based on skyscrapers and the dilution of faith and philosophy. In other words, maybe Japan had learned everything under the Meiji Restoration based on the hypocrisy of Western, Catholic, and Islamic empires that utilized fear and control at the drop of a hat. Of course, while Islamization followed the Ottomans and Catholicism followed the Spanish – the British view was that you didn’t have to enslave one hundred percent by destroying indigenous faiths. Instead, the essence of the British Empire was to exploit resources at all costs – while destroying the soul of poor indigenous British nationals based on child labor, the workhouse, and a host of other barbaric realities.

If we take these words out of context but relate them to certain ideas held by Mishima, then these worlds can equally equate to the changing landscape of Japan based on skyscrapers and the dilution of faith and philosophy. In other words, maybe Japan had learned everything under the Meiji Restoration based on the hypocrisy of Western, Catholic, and Islamic empires that utilized fear and control at the drop of a hat. Of course, while Islamization followed the Ottomans and Catholicism followed the Spanish – the British view was that you didn’t have to enslave one hundred percent by destroying indigenous faiths. Instead, the essence of the British Empire was to exploit resources at all costs – while destroying the soul of poor indigenous British nationals based on child labor, the workhouse, and a host of other barbaric realities. Mishima said, “If we value so highly the dignity of life, how can we not also value the dignity of death? No death may be called futile.”

Mishima said, “If we value so highly the dignity of life, how can we not also value the dignity of death? No death may be called futile.”

Ernst Jünger appartient incontestablement à ces lettrés allemands qui s’enracinent dans l’âme germanique afin de mieux la dépasser et ainsi accéder au psyché européen. C’est ce qu’avait compris Dominique Venner dans son Ernst Jünger. Un autre destin européen (Éditions du Rocher, coll. « Biographie », 2009). Venner oublie néanmoins d’évoquer la sortie en 1962 de L’État universel dans lequel Jünger ne cache pas ses intentions mondialistes. « Un mouvement d’importance mondiale, y écrit-il, est, de toute évidence, en quête d’un centre. […] Il s’efforce d’évoluer des États mondiaux à l’État universel, à l’ordonnance terrestre ou globale (L’État universel suivi de La mobilisation totale, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 40). » Pour Jünger, la saturation maximale de la Technique et l’assomption du Travailleur aboutissent à l’État universel. Pourtant, l’intrigue du roman de 1977, Eumeswil, se déroule dans une ère post-historique survenue après l’effondrement de l’État universel et la renaissance des cités-États.

Ernst Jünger appartient incontestablement à ces lettrés allemands qui s’enracinent dans l’âme germanique afin de mieux la dépasser et ainsi accéder au psyché européen. C’est ce qu’avait compris Dominique Venner dans son Ernst Jünger. Un autre destin européen (Éditions du Rocher, coll. « Biographie », 2009). Venner oublie néanmoins d’évoquer la sortie en 1962 de L’État universel dans lequel Jünger ne cache pas ses intentions mondialistes. « Un mouvement d’importance mondiale, y écrit-il, est, de toute évidence, en quête d’un centre. […] Il s’efforce d’évoluer des États mondiaux à l’État universel, à l’ordonnance terrestre ou globale (L’État universel suivi de La mobilisation totale, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 40). » Pour Jünger, la saturation maximale de la Technique et l’assomption du Travailleur aboutissent à l’État universel. Pourtant, l’intrigue du roman de 1977, Eumeswil, se déroule dans une ère post-historique survenue après l’effondrement de l’État universel et la renaissance des cités-États.

Noboru is fascinated with the sea and ships. He convinces his mother to take him to a port, where a sailor by the name of Ryuji Tsukazaki, second mate aboard a freighter ship, shows him around his ship. The reader is introduced to Ryuji when Fusako invites him to the Kurodas’ home and Noboru observes the two embracing through a hole in the wall behind a chest in his bedroom.

Noboru is fascinated with the sea and ships. He convinces his mother to take him to a port, where a sailor by the name of Ryuji Tsukazaki, second mate aboard a freighter ship, shows him around his ship. The reader is introduced to Ryuji when Fusako invites him to the Kurodas’ home and Noboru observes the two embracing through a hole in the wall behind a chest in his bedroom.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him. All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

News of Seth’s victory reaches London where Basil Seal, the ne’er-do-well son of the Conservative Whip and a classmate of Seth’s at Oxford, is recovering from a series of scandalous benders that have forced him to abandon his nascent political career. Desperately in need of money, Seal travels to Azania as a free-lance journalist. Within a short time of his arrival, Basil becomes Seth’s most trusted adviser and is put in charge of the Ministry of Modernization; in effect, Basil has become the real ruler of Azania since Seth spends his time immersed in catalogs and dreaming up more and more ridiculous “progressive” schemes for the betterment of Azanians, such as requiring all citizens to learn Esperanto. The natives who run the other departments are all too happy to refer all business to Basil.

News of Seth’s victory reaches London where Basil Seal, the ne’er-do-well son of the Conservative Whip and a classmate of Seth’s at Oxford, is recovering from a series of scandalous benders that have forced him to abandon his nascent political career. Desperately in need of money, Seal travels to Azania as a free-lance journalist. Within a short time of his arrival, Basil becomes Seth’s most trusted adviser and is put in charge of the Ministry of Modernization; in effect, Basil has become the real ruler of Azania since Seth spends his time immersed in catalogs and dreaming up more and more ridiculous “progressive” schemes for the betterment of Azanians, such as requiring all citizens to learn Esperanto. The natives who run the other departments are all too happy to refer all business to Basil.

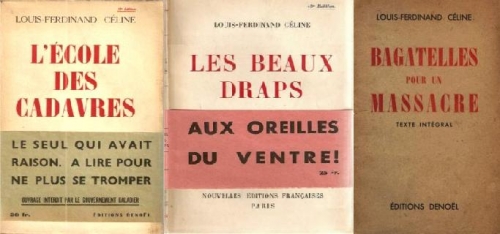

Il y a quelques années, André Derval a signé un recueil des critiques parues en 1938 sur Bagatelles pour un massacre (Éd. Écriture). Curieusement l’article d’Emmanuel Berl, paru le 21 janvier de cette année-là, n’y figure pas. Article pourtant connu des céliniens pour avoir été recensé par J.-P. Dauphin dès 1977 (Minard éd.). Et puis, Berl, ce n’est tout de même pas une petite pointure. Éviction due au fait que sa critique de Bagatelles empruntait le mode du pastiche ? Toujours est-il qu’elle est peu banale compte tenu des origines de l’auteur. Cet article, exhumé ici même par Éric Mazet il y a un an, se conclut par cette constatation: « Le lyrisme emporte dans son flux la malice et la méchanceté », ce qui était assez bien vu. Et de conclure : « Juif ou pas juif, zut et zut ! j’ai dit que j’aimais Céline. Je ne m’en dédirai pas. » Curieux personnage que ce Berl marqué comme Destouches par la Grande Guerre, comme lui, pacifiste viscéral (et donc partisan des accords de Munich au grand dam de ses coreligionnaires). Et qui rédigera, autre paradoxe, deux allocutions de Pétain en juin 40. En 1933, il avait vainement sollicité la collaboration de Céline à l’hebdomadaire (de gauche) Marianne qu’il dirigeait mais obtint l’autorisation d’y publier le discours de Médan. Lorsqu’en mai 1939, le décret Marchandeau entraîne le retrait de la vente des pamphlets, Berl s’insurge : « Qu’il soit antisémite, je le déplore. Pour ma part, je l’ai déjà dit, je ne serai pas anticélinien » (!). C’est que ce philosophe égaré en politique n’était pas un sectaire: non seulement il apprécie ses adversaires mais en outre admet l’idée de l’antisémitisme politique. En écho, Céline lui aurait adressé cette promesse : « Tu ne seras pas pendu. Tu seras Führer à Jérusalem. Je t’en donne ma parole. » (De la même manière, Céline eut des échanges furieux avec Jean Renoir, dont il détestait l’idéologie diffusée dans ses films, et… qui était payé en retour par l’admiration indéfectible du cinéaste pour le romancier.)

Il y a quelques années, André Derval a signé un recueil des critiques parues en 1938 sur Bagatelles pour un massacre (Éd. Écriture). Curieusement l’article d’Emmanuel Berl, paru le 21 janvier de cette année-là, n’y figure pas. Article pourtant connu des céliniens pour avoir été recensé par J.-P. Dauphin dès 1977 (Minard éd.). Et puis, Berl, ce n’est tout de même pas une petite pointure. Éviction due au fait que sa critique de Bagatelles empruntait le mode du pastiche ? Toujours est-il qu’elle est peu banale compte tenu des origines de l’auteur. Cet article, exhumé ici même par Éric Mazet il y a un an, se conclut par cette constatation: « Le lyrisme emporte dans son flux la malice et la méchanceté », ce qui était assez bien vu. Et de conclure : « Juif ou pas juif, zut et zut ! j’ai dit que j’aimais Céline. Je ne m’en dédirai pas. » Curieux personnage que ce Berl marqué comme Destouches par la Grande Guerre, comme lui, pacifiste viscéral (et donc partisan des accords de Munich au grand dam de ses coreligionnaires). Et qui rédigera, autre paradoxe, deux allocutions de Pétain en juin 40. En 1933, il avait vainement sollicité la collaboration de Céline à l’hebdomadaire (de gauche) Marianne qu’il dirigeait mais obtint l’autorisation d’y publier le discours de Médan. Lorsqu’en mai 1939, le décret Marchandeau entraîne le retrait de la vente des pamphlets, Berl s’insurge : « Qu’il soit antisémite, je le déplore. Pour ma part, je l’ai déjà dit, je ne serai pas anticélinien » (!). C’est que ce philosophe égaré en politique n’était pas un sectaire: non seulement il apprécie ses adversaires mais en outre admet l’idée de l’antisémitisme politique. En écho, Céline lui aurait adressé cette promesse : « Tu ne seras pas pendu. Tu seras Führer à Jérusalem. Je t’en donne ma parole. » (De la même manière, Céline eut des échanges furieux avec Jean Renoir, dont il détestait l’idéologie diffusée dans ses films, et… qui était payé en retour par l’admiration indéfectible du cinéaste pour le romancier.)

Su molti dei nomi studiati da Colombo grava ancora una damnatio memoriae non scalfita dal tempo, su altri il pregiudizio è caduto lasciando spazio ad analisi più riflessive e distaccate. Del resto, come avverte l’autore, gli stessi intellettuali che avevano creduto nel sogno nazionalrivoluzionario di Hitler e Mussolini scelsero destini diversi nel dopoguerra: “C’è chi fuggirà da quel sogno diventato incubo, e tenterà di nascondere per tutta la vita le sue simpatie giovanili, come Lorenz. Chi invece, come Evola, non rinuncerà alle sue idee neanche dopo il 1945… Pound, infine, negli anni della vecchiaia si chiuderà in un mutismo enigmatico. Un tempus tacendi che segnerà la fine definitiva del tragico sogno“.

Su molti dei nomi studiati da Colombo grava ancora una damnatio memoriae non scalfita dal tempo, su altri il pregiudizio è caduto lasciando spazio ad analisi più riflessive e distaccate. Del resto, come avverte l’autore, gli stessi intellettuali che avevano creduto nel sogno nazionalrivoluzionario di Hitler e Mussolini scelsero destini diversi nel dopoguerra: “C’è chi fuggirà da quel sogno diventato incubo, e tenterà di nascondere per tutta la vita le sue simpatie giovanili, come Lorenz. Chi invece, come Evola, non rinuncerà alle sue idee neanche dopo il 1945… Pound, infine, negli anni della vecchiaia si chiuderà in un mutismo enigmatico. Un tempus tacendi che segnerà la fine definitiva del tragico sogno“.