Olivier Maulin contre le monde moderne

Une nouvelle d'André WAROCH

Ex: http://fierteseuropeennes.hautetfort.com/

Le ciel était bas ce jour-là quand je sortis de la bouche de métro pour me rendre, comme souvent après le travail, dans une bibliothèque universitaire près de Montparnasse. Je me dépêchai de gravir les quelques dizaines de mètres qui séparaient le métro de l’entrée, jetant des coups d’œil inquiets aux nuages noirs qui s’amoncelaient au-dessus de Paris. L’orage se mit à tonner dès que j’eus franchis le seuil de la porte cochère, où je croisai un groupe de frêles naïades à queue de cheval qui partaient précipitamment, un dossier sous le bras, en gloussant comme seules savent glousser les filles de dix-neuf ans. Je me retournai comme si de rien n’était et j’eu la vision fugitive de leurs petites fesses déjà hors d’atteinte, ondulant dans des pantalons serrés. Le vigile africain de l’accueil m’adressa un clin d’œil complice et j’entrai dans les locaux.

Délaissant les bandes dessinées, j’allai directement à l’étage. Je pris le Simenon que j’avais commencé la veille et partis m’installer dans le fond, à une petite table, calant ma chaise contre le mur, me pelotonnant confortablement. La pluie frappait à présent de toutes ses forces la baie vitrée qui me faisait face. C’était une tempête, une vraie. Les six ou sept jeunes assis à côté de moi sur une des deux grandes tables de l’étage, qu’ils avaient abondamment garnis de piles de feuilles, de cahiers et de livres de toutes sortes et de tous formats, regardèrent un instant les éléments déchaînés se fracasser contre le mur de la civilisation occidentale, et replongèrent le nez dans leurs études. Moi j’étais bien comme ça, calfeutré, me distrayant avec un polar, alors qu’en tendant le bras à quelques centimètres sur ma gauche, j’aurais presque pu palper cette angoisse des examens imminents qui étreint, chaque année aux mêmes périodes, le cœur des boursiers comme des enfants de bourgeois. J’aimais ressentir cette tranquillité du vieux con de trente-cinq ans qui regrette, parfois un peu vite, ses vertes années. Assis, détendu, je me dis qu’il ne me manquait plus qu’une petite clope, ou une pipe même, puisque j’étais dans Simenon.

Délaissant les bandes dessinées, j’allai directement à l’étage. Je pris le Simenon que j’avais commencé la veille et partis m’installer dans le fond, à une petite table, calant ma chaise contre le mur, me pelotonnant confortablement. La pluie frappait à présent de toutes ses forces la baie vitrée qui me faisait face. C’était une tempête, une vraie. Les six ou sept jeunes assis à côté de moi sur une des deux grandes tables de l’étage, qu’ils avaient abondamment garnis de piles de feuilles, de cahiers et de livres de toutes sortes et de tous formats, regardèrent un instant les éléments déchaînés se fracasser contre le mur de la civilisation occidentale, et replongèrent le nez dans leurs études. Moi j’étais bien comme ça, calfeutré, me distrayant avec un polar, alors qu’en tendant le bras à quelques centimètres sur ma gauche, j’aurais presque pu palper cette angoisse des examens imminents qui étreint, chaque année aux mêmes périodes, le cœur des boursiers comme des enfants de bourgeois. J’aimais ressentir cette tranquillité du vieux con de trente-cinq ans qui regrette, parfois un peu vite, ses vertes années. Assis, détendu, je me dis qu’il ne me manquait plus qu’une petite clope, ou une pipe même, puisque j’étais dans Simenon.

La tempête ne semblant pas devoir faiblir, je m’absorbai dans ma lecture. Un quart d’heure peut-être s’écoula. Mon attention fut alors distraite, imperceptiblement, par une cacophonie de chuchotements. Un débat semblait agiter le groupe d’étudiants. Je les observai un peu plus attentivement. Ils avaient la vingtaine, trois garçons et trois filles. C’est l’une de ces dernières, blonde, un peu boulotte, mal coiffée, qui semblait être l’initiatrice et la principale animatrice du débat. Visiblement elle défendait son point de vue contre la désapprobation générale, mais je ne distinguais réellement rien de ce qui se disait, jusqu’à ce qu’elle se lève et élève subitement la voix, au comble de l’agacement, voire au bord des larmes. Je fus saisi par ce qui ressemblait bien à une manifestation d’hystérie, phénomène propre aux femmes, qui dans le meilleur des cas arrivent à le faire passer pour la manifestation d’un quelconque mysticisme :

– Mais vous ne comprenez vraiment rien ! Olivier Maulin, c’est un prophète !

– Arrête, maintenant, fit une de ses copines. Calme-toi et rassieds-toi.

La boulotte s’exécuta et me regarda fugitivement, gênée de la scène. Ils se remirent à travailler, pendant que la fille qui lui avait dit de se rasseoir lui dit quelques mots à l’oreille, tentant probablement de dédramatiser la situation.

Olivier Maulin ? Jamais entendu parler. Etait-ce un de leurs profs à la fac dont elle se serait entichée, se donnant conséquemment pour mission de le défendre bec et ongles contre n’importe lequel de ses camarades qui se serait permis d’ébaucher, même adroitement, même sans avoir l’air d’y toucher, le moindre début de critique? Ou un acteur en vogue envers qui elle aurait développé le même complexe ? Ou un chanteur ? Mais peut-être n’était-ce pas dans le registre des amours post-adolescentes qu’il fallait chercher les raisons de cet éclat, songeai-je en essayant de me concentrer de nouveau sur mon livre. Après tout, même une femme peut être touchée par une révélation spirituelle sincère qui serait autre chose que le désir d’être pénétrée, fut-ce intellectuellement, par un homme possédant une énorme, une gigantesque personnalité.

Environ une heure plus tard, j’avais rangé le Simenon, et je déambulais un peu dans les allées, au hasard, avant de rentrer chez moi. Soudain, je vis la fille de tout à l’heure, debout au rayon histoire, en train de feuilleter furieusement un bouquin sur les indo-européens.

– Excusez-moi, mademoiselle…

Elle releva brusquement la tête, et me lança de ses yeux bleus un regard qui, j’en suis sûr, aurait pu percer le métal si on le lui avait demandé gentiment. Sa poitrine généreuse se soulevait rapidement sous son chandail généreusement décolleté.

– Non, commençai-je en souriant, je m’excuse de vous importuner, mais tout à l’heure, vous avez cité le nom d’Olivier Maulin, en disant que c’était un prophète. Qui est ce monsieur, exactement ?

– C’est un écrivain.

– Ah bon ? Ravi de l’apprendre. Ça me fait plaisir de voir quelqu’un d’aussi passionné par de la littérature. Aujourd’hui on a tellement l’impression que les gens ne sont intéressés que par leur écran plat…

– Olivier Maulin, ouais, c’est un écrivain, mais c’est plus qu’un écrivain.

– Ah bon ?

– Est-ce que vous pensez qu’il y a d’autres mondes ?

– D’autres mondes, comment ça ?

– Bon, qu’est-ce que vous voulez, vous voulez me sauter, c’est ça ?

– Mais pas du tout ! Je suis réellement intrigué par ce que vous avez dit. Bon écoutez c’est pas grave, moi de toute façon j’allais partir. Au revoir.

Arrivé au milieu de l’escalier, alors que j’en étais à cinq au compte à rebours, je l’entendis qui me rappelait. Je ne lui avais qu’à moitié menti, j’étais réellement intrigué. Disons que mon approche était motivée à environ 28% par la curiosité intellectuelle. Il y avait donc au moins une part de vérité dans mes protestations. Et puis merde ! On avait quand même encore le droit d’avoir juste envie de baiser, non ?

– Excusez-moi fit-elle, l’œil humide une nouvelle fois, je n’aurais pas dû vous parler comme ça…

– Ce n’est pas grave, répétai-je, grand seigneur, il y a eu un malentendu, et voilà tout.

Nous discutâmes deux minutes. Elle finit par me dire tout à trac :

– J’ai ma voiture garée à côté, si ça vous dit, on peut aller faire un tour dans Paris et prendre un verre quelque part…

Cette fille était vraiment spéciale. J’acquiesçais, elle alla prendre son sac et nous sortîmes. Un soleil éclatant avait chassé l’orage. Je m’étonnai qu’elle ait quitté si facilement son groupe d’amis, elle me répondit que c’était une bande de connards. Bon.

En fait de voiture, c’était une vieille 2CV. Dans les années quatre-vingt, on en voyait encore beaucoup, aujourd’hui c’est une rareté. Je remarquai que celle-là était immatriculée en Bulgarie. Etait-ce dans ce pays que ses sœurs étaient parties pour mourir, au début des années quatre-vingt-dix, pressentant peut-être confusément qu’avec la chute du Mur un cycle historique venait de s’achever ?

– Vous êtes bulgare ? Demandai-je alors que le véhicule s’ébranlait avec force craquements. Je n’avais pas entendu un bruit aussi inquiétant dans une voiture depuis mes quinze ans, quand j’avais été pris en stop, sur une autoroute du sud, par un mec bizarre qui écoutait du Jean-Louis Murat.

– Oui, pourquoi, vous connaissez ?

– Oui, enfin je n’y suis jamais allé, mais bon, je connais un peu, Ceausescu…

– Ceausescu c’était en Roumanie.

– Ah bon, vous êtes sure ?

– Qu’est-ce que vous connaissez d’autre ?

Je me mis à fouiller à toute vitesse dans la banque de données de mes souvenirs. Qu’est-ce que j’avais à « Bulgarie » ? J’ouvrai le sous-dossier, on était vraiment dans les fonds de tiroir. Voilà ce que je connaissais de ce pays : en 1993, cette raclure d’Emil Kostadinov, en marquant à la dernière minute au Parc des Princes, éliminait l’équipe de France de la coupe du monde. En 1994, Hristo Stoichkov, le capitaine et le meilleur footballeur bulgare de tous les temps, emmenait son équipe jusqu’en demi-finale du Mondial aux USA ; victoires sur l’Argentine, l’Allemagne, il était sacré ballon d’or à la fin de l’année.

– En tout cas vous n’avez pas d’accent, fis-je.

– En fait, j’ai toujours fais la navette entre la France et la Bulgarie, dit-elle avec un sourire, depuis que je suis toute gosse. Mon père est français, ma mère bulgare.

– C’est bien d’avoir une double culture, dis-je distraitement, ça permet une plus grande ouverture d’esprit.

– Ah bon, vous trouvez ?

– Enfin il parait.

Je ne savais pas du tout où elle comptait aller, mais pour l’instant je m’en moquais. Il faisait vraiment un temps splendide. Nous arrivions place de la concorde, elle mit une cassette audio

– Une cassette audio, me répétai-je stupéfait. Une musique orientale à base d’accordéon commença à emplir l’habitacle.

Une certaine pudeur, due à une éducation catholique sans faille, m’interdit d’aller plus avant dans l’évocation de la soirée que nous passâmes ensemble. Pour faire court, disons que je vengeai, ce soir-là, l’honneur perdu de David Ginola. Cela se passa à Gennevilliers, dans le petit appartement de sa mère, où elle créchait le temps de ses études, après quoi elle devait retourner travailler en Bulgarie, ou à Lyon, je ne sais plus.

Je la quittai au petit matin. Je lui dis au revoir poliment, mais sans effusions inutiles, sans même proposer d’aller chercher de quelconques croissants. Elle parût quelque peu désappointée que je m’en aille de cette façon. Elle me proposa de rester, et ses yeux se firent suppliants, mais j’en avais vu d’autres, je sais exactement le degré de rouerie qui se cache derrière les manières affectées des femmes. Je prétextai, sans prendre la peine d’y mettre beaucoup de conviction, un rendez-vous professionnel, et partis sans gloire et sans me retourner. Je repris le métro qui me ramena jusqu’à chez moi, en proche banlieue.

Ma vie reprit son cours, longue et monotone. Je suis employé de bureau. Le goût de l’aventure m’a quitté depuis tellement longtemps que je ne me souviens même pas en avoir été un jour habité. Très vite, la concentration qu’exigent les travaux administratifs, s’ajoutant aux mille soucis quotidiens qui accablent tous les provinciaux de trente-cinq ans venus s’installer seuls à Paris pour exercer un travail alimentaire, chassèrent la donzelle de mon esprit. Environ une semaine plus tard, en fin d’après-midi, alors que je m’apprêtais à sortir du bureau, ou pour être plus précis : alors que je commençais à songer au moment où je m’apprêterais à partir, et que je rangeais vaguement quelques vieilles piles de documents, mon téléphone portable se mit à sonner.

J’ai oublié de vous dire, la fille s’appelle Catherine. Catherine, donc, puisque c’était bien elle au bout du fil, me convia à une soirée pour le lendemain avec des amis, dans un restaurant chinois du 13ème. Je me méfiais, est-ce que je n’étais pas tombé sur une psychopathe qui, après une soirée, serait tombée maladivement amoureuse de moi, comme Glenn Close dans Liaison fatale ? Néanmoins j’acceptai, et je suis incapable encore aujourd’hui d’expliquer pourquoi.

J’eu un sommeil agité, proche de la transe chamanique. Je me métamorphosais en oiseau de proie, planant au-dessus de Paris. Je me réveillai au milieu de la nuit, me redressant d’un coup sur le lit, en sueur.

La journée fut interminable, je commençais à en avoir plein les bottes de ce boulot. Quand sonna l’heure, j’avais l’impression d’être au bord de l’épuisement, pourtant dès que je me retrouvai dans la rue, toute ma fatigue se dissipa comme par enchantement.

Je repassai chez moi pour me changer rapidement et récupérer ma vieille Volkswagen. J’avais récemment réussi à économiser assez d’argent pour l’emmener au garage. Je m’habillai à peu près comme d’habitude, avec un costume-cravate sans cravate. Je savais que j’allais me retrouver au milieu de jeunes de quinze ans de moins que moi. Il s’agissait de ne pas avoir l’air trop con, et pour commencer essayer de ressembler à quelqu’un de mon âge. Le pire aurait été d’essayer de les singer.

Arrivé dans le quartier chinois, je trouvai une place à quelques dizaines de mètres du restaurant. Je n’avais pas envie d’arriver en avance, alors je me fumai deux ou trois cigarettes, tapi dans l’obscurité de l’habitacle.

Au bout d’un quart d’heure, je sortis de la voiture. Un serveur vint m’accaparer à l’instant même où je poussai la porte vitrée. C’était un Chinois de soixante ans, l’air las, aux traits fripés, courbé comme si sur ses épaules reposait le destin de l’Empire du Milieu. Catherine m’avait dit de demander sa table. J’indiquai donc ses nom et prénom, et le serveur se dirigea vers l’arrière-salle en me faisant signe de le suivre. Il traînait tellement les pieds que je ne sais même pas si l’on peut vraiment dire qu’il marchait. Je distinguais le chuintement de ses mocassins sur le parquet en bois. Son mode de déplacement tenait en fait de la reptation. C’était absolument fascinant.

Le restaurant était typique du quartier, c’est-à-dire qu’il ne fallait pas y aller pour l’hygiène. Heureusement, mon organisme s’était déjà depuis longtemps habitué aux saloperies d’origine exotique, résultat d’une vie ponctuée par de fréquentes visites au kebab. Parfois, en pensant à Maupassant, je me disais que le staphylocoque doré serait ma syphilis.

Le restaurant était typique du quartier, c’est-à-dire qu’il ne fallait pas y aller pour l’hygiène. Heureusement, mon organisme s’était déjà depuis longtemps habitué aux saloperies d’origine exotique, résultat d’une vie ponctuée par de fréquentes visites au kebab. Parfois, en pensant à Maupassant, je me disais que le staphylocoque doré serait ma syphilis.

A la table, ils étaient quatre. On fit les présentations. Outre Catherine, il y avait une grande bringue au teint blême, vêtu à la garçonne, veston et chapeau à l’ancienne, qu’on appelait Palombe. Non non, pas Palomba, Palombe. Il y avait Edgar, qui était habillé, sans grande façon, d’un jean et d’un sweat-shirt. Il était châtain et portait un petit bouc qui, ajouté à ses sourcils en accent circonflexe, lui donnait l’air d’un diable sorti de sa boite. Il avait l’air de quelqu’un de nerveux, et d’assez bavard. Et puis, il y avait un rasta blanc. Je me méfie des rastas blancs. Non, se méfier n’est pas le mot exact. Dans les premiers temps de ma vie active, alors que j’avais quitté mes parents il y a peu et que j’habitais dans mon premier appartement, un minuscule meublé, je voyais de temps à autre des blattes. Un jour, il y en avait une qui grimpait péniblement sur un mur, puis, le surlendemain, je surprenais sa cousine en train de s’extraire de sous la cuisinière, puis rebrousser chemin en catastrophe en me voyant saisir sournoisement un chausson. Je ne m’étais pas alarmé plus que ça. Je ne laissais pas traîner de nourriture et je faisais le ménage régulièrement. Je m’imaginais qu’elles venaient d’un autre appartement, et que par le jeu des conduits d’aération elles tombaient chez moi de temps à autre, par accident. Mais plus le temps passait, plus augmentait la fréquence de leurs apparitions : une fois par semaine, puis deux, puis une fois par jour, et toujours vers la cuisinière. Un soir, je décidai d’en avoir le cœur net. Je déplaçai le meuble pour regarder ce qui pouvait bien se passer en dessous.

C’était une boite de chocolats de Noël bon marché. Les locataires précédents, un couple de jeunes, avaient probablement organisés, un 25 ou un 31, une beuverie d’amis au cours de laquelle cette boite avait glissé, je ne sais comment, sous la cuisinière. Je compris que c’était une boite de chocolats grâce à l’étiquette. Quelqu’un avait enlevé le couvercle. Mais là où on aurait dû voir les chocolats en question, il n’y avait plus qu’une masse grouillante et grise, celle de ces insectes immondes qui, depuis des semaines, se repaissaient dans mon dos de ces guimauves de cacao industrielles. Je dormais tous les soirs à trois mètres de cette infection vivante.

Dans ma vie, par la suite, je ne ressentis ce même sentiment d’horreur et de dégoût, bien que légèrement affaibli, que dans les très rares occasions où j’eu à côtoyer des rastas blancs. En présence d’une forme de vie étrangère, manifestement hostile, aux déplacements erratiques, et dont l’unique fonction biologique dans la chaîne alimentaire semble être le parasitage, l’honnête homme, obéissant à un réflexe ancestral, mu par d’étranges impulsions envoyées par le cerveau reptilien, sentant remonter en lui des souvenirs collectifs transmis génétiquement à l’humanité depuis le tréfonds des âges, à l’époque peut-être où les hommes de la tribu, criant et agitant leurs torches, passaient la nuit à repousser les hyènes qui tentaient de mordre les femmes et d’emporter les bébés, l’honnête homme, disions-nous, se sent soudain envahi d’un désir fort et primitif, celui de se saisir d’un gros caillou tranchant et de massacrer la Bête.

Le rasta blanc s’appelait Sébastien. Je lui serrai tout de même la main et m’assis. La conversation s’engagea. Edgar me demanda, en faisant un point d’interrogation avec un de ses sourcils circonflexes :

– Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

– Oh, fis-je d’un air embarrassé, je fais un travail de bureau…

– Vous êtes dans l’administration ? reprit-il en faisant deux points d’interrogation, comme si être fonctionnaire en France était quelque chose de proprement extraordinaire.

– Non non, dans le privé…

– Ah ok, répondit-il, l’air soulagé, remettant ses sourcils au repos.

– Nous on est tous étudiants, on est dans la même classe, dit Palombe.

– Ah bon, et vous étudiez quoi ?

– Licence d’anglais, répondit Sébastien, le rasta, les yeux baissés. Même qu’on se fait chier.

– Parle pour toi, répliqua Palombe, l’air agacé.

J’observais Catherine du coin de l’œil ; après m’avoir accueilli, elle n’avait quasiment plus ouvert la bouche. Mais elle n’avait pas l’air vraiment inquiet. Elle semblait réfléchir à quelque chose.

– Alors, repris Edgar, qu’est-ce qui vous branche dans la vie ?

– Moi ? Oh, pas grand-chose.

– Vous lisez ?

– Si je lis ? Oui, ça m’arrive…

– Quoi par exemple ?

– En ce moment, je suis sur Simenon.

– Ah bon, fit le rasta avec un sourire narquois, vous préférez les hommes ?

Et cet abruti s’esclaffa à sa propre saillie. Les autres sourirent d’un air indulgent. Je me forçai à arborer un rictus. Dans la foulée, Edgar me posa subitement cette question qui me désarçonna :

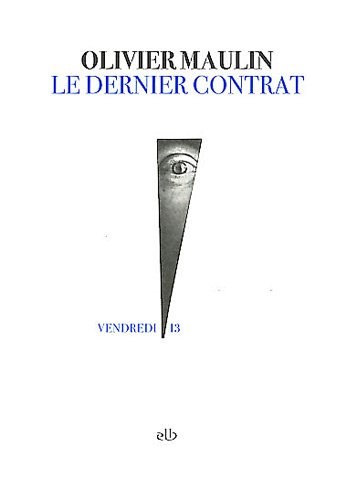

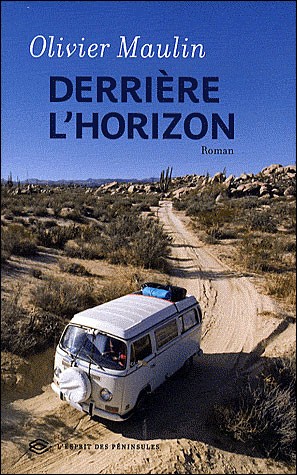

– Vous connaissez Olivier Maulin ?

Un silence se fit.

– Oui, répondis-je après un moment d’hésitation, j’ai entendu ce nom dans la bouche de Catherine la première fois que je l’ai vue, mais…

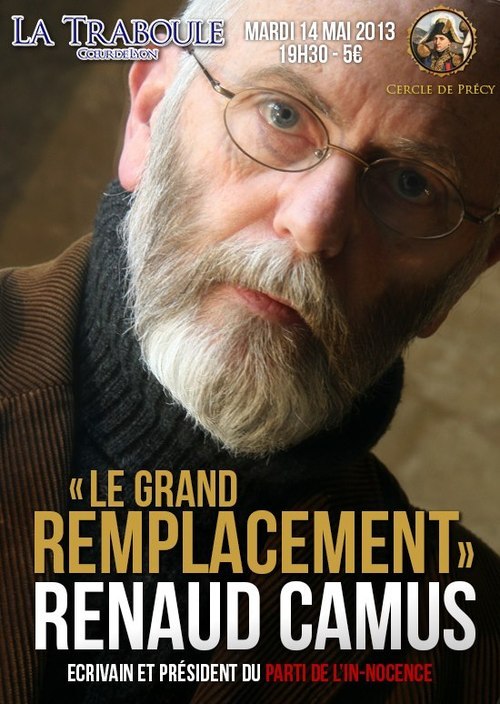

– Nous quatre, on lui voue un culte. On pense que c’est une sorte de prophète.

– Ou de messie, dit Palombe.

– Si tu veux. En tout cas, on est fans absolus, reprit-il en s’adressant de nouveau à moi. C’est un génie. Il nous a ouvert les yeux sur le monde moderne. C’est Catherine qui nous a initiés. On essaie de le faire découvrir autour de nous.

– On le suit dans tous ses déplacements, dit Palombe.

– La dernière fois, c’était au salon du livre de Marseille, dit Catherine, soudain réveillée.

– Ah bon, dis-je, vous êtes allés jusqu’à Marseille?

– On le suit partout, répondit Palombe. Dès qu’on sait qu’il se rend à un festival ou un truc comme ça.

– Fais lui voir l’album, intima Catherine à Sébastien.

Après avoir regardé autour de lui comme s’il s’apprêtait à étaler sur la table une substance prohibée – probablement un vieux réflexe – celui-ci fouilla dans son sac et en sortit un album photo blanchâtre, aux angles racornis.

Après avoir regardé autour de lui comme s’il s’apprêtait à étaler sur la table une substance prohibée – probablement un vieux réflexe – celui-ci fouilla dans son sac et en sortit un album photo blanchâtre, aux angles racornis.

Il l’ouvrit un peu au hasard et le posa face à moi. Des photos diverses, en couleur, en noir et blanc, plus ou moins nettes, comme prises à la dérobée, montraient toutes le même type, un rouquin qui devait avoir environ le même âge que moi, qui comme moi avait adopté le costume-cravate sans cravate ; plus ou moins barbu, plus ou moins grassouillet, selon les photos et l’époque où elles avaient été prises. On ne peut pas dire qu’il était vraiment beau, ni vraiment moche. Il était d’un abord plutôt sympathique, mais dans l’ensemble c’était le genre de mec qui pouvait passer à peu près inaperçu partout. En fait, il ressemblait plus ou moins à un contrôleur de la SNCF. D’ailleurs, il y avait une photo où il descendait d’un train, et plusieurs autres où on le voyait discuter avec d’autres personnes sur le quai d’une gare.

– Ça c’est quand il revenait de la foire au livre de Lorient, dit Palombe.

– C’est bizarre, je ne vois aucun d’entre vous sur les photos.

– C’est normal, mec, répliqua Sébastien. Il ne nous a jamais vus. Depuis trois ans, on l’observe en secret.

– Hein ? Mais Pourquoi ???

– Tu ne peux pas comprendre, dit Catherine en soupirant. On a décidé ça entre nous. On s’est dit qu’on devait être ses anges gardiens.

– Ouais, dit Sébastien, ça c’est TA version.

– Il faut avoir lu l’œuvre d’Olivier Maulin pour saisir le sens de notre démarche, dit Edgar en me fixant avec ses grands yeux fous, et surtout Les évangiles du lac. C’est dans ce livre qu’il a vraiment ouvert une brèche.

– Ouvert une brèche dans quoi ?

– Dans le monde moderne, répondit-il, énigmatique.

Trois heures plus tard, je ramenais Catherine à Gennevilliers. Je n’avais pas envie de rentrer tout de suite, ni d’aller boire un dernier verre ailleurs. Je lui proposai un petit tour en voiture dans Paris avant de rentrer.

Après ces mots étranges sortis de la bouche d’Edgar, le serveur était enfin venu avec les menus, et nous avions ensuite commandé assez vite. L’alcool et la nourriture, d’ailleurs excellente, avaient achevés de délier les langues. J’avais eu droit à une formation accélérée sur Olivier Maulin. J’étais quand même tombé sur de sacrés tarés.

Je me méfiais de Sébastien. C’était un fourbe qui n’attendait qu’une occasion pour trahir, j’en étais persuadé. Avez-vous remarqué que les rastas blancs ne traînent jamais ensemble, contrairement par exemple aux punks à chiens ? Ils préfèrent coller aux basques des gens normaux, pour les parasiter. Jamais plus d’un rasta blanc par groupe de jeunes, c’est une règle invariable. Et ils restent jusqu’à ce que l’on découvre leur véritable nature. Néanmoins, une chose me paraissait sincère chez Sébastien, c’est l’amour qu’il portait aux écrits d’Olivier Maulin, un amour visiblement aussi fanatique que celui de ses amis.

Palombe trimbalait une sorte de mal-être adolescent, qui la poussait à exprimer, comme Sébastien d’ailleurs, une certaine agressivité à mon égard ; ou peut-être croyait-elle que le personnage qu’elle cherchait à incarner aux yeux des autres se devait de faire preuve d’agressivité à mon égard. Et en même temps, une certaine sophistication me la faisait paraître plus intéressante et plus profonde – peut-être à tort – que son camarade. C’était une littéraire : elle admirait Oscar Wilde, George Sand, Verlaine et Rimbaud. Enfin, elle les admirait, jusqu’à ce que Catherine, un soir, lui prête Les évangiles du lac.

Edgar m’avait paru des quatre le plus intéressant. Il n’existait pas uniquement à travers l’œuvre d’Olivier Maulin, ce que je ne n’aurais pas pu jurer à propos de ses collègues. Il travaillait à un roman de science-fiction. Il m’avait expliqué qu’avant de commencer l’écriture de l’intrigue proprement dite, il s’attelait à mettre en place les personnages et leurs interconnexions, il imaginait l’historique des planètes et des peuples qu’il allait mettre en scène ainsi que celles des grands ancêtres des protagonistes, bref, il cherchait à créer de toutes pièces un univers entier, cohérent, à la manière des grands maîtres comme Frank Herbert. L’histoire commençait sur une planète appelée Eimera, où deux races extra-terrestres, les Zaloptères et les Archoutanes, au mode de vie relativement primitif, coexistaient sans le savoir, vivant de chaque côté d’une forêt gigantesque qui, enserrant Eimera tout au long de son équateur comme une sorte d’anneau, formait entre les deux hémisphères une barrière colossale, infranchissable pour ces créatures dont le niveau de civilisation était comparable à notre néolithique. Selon les légendes locales, si ces deux races se rencontraient et se mélangeaient, la nouvelle race hybride qui en serait issue aurait le pouvoir de conquérir toute la galaxie.

La planète voisine, Perla, avait été fondée, il y a des millénaires de cela, par des commissaires européens en exil. Au milieu du XXIème siècle, l’Europe ruinée, dévastée, en proie à la guerre civile, aux épidémies, le troc ayant remplacé l’usage de l’Euro sur la plus grande partie du territoire, une insurrection populaire, soutenue par l’armée, prit le contrôle de Bruxelles. On mit la main sur les commissaires européens. Un tribunal populaire décida, en quelques heures, de leur culpabilité dans la catastrophe générale, et de leur exécution publique par strangulation. Mais quelques survivants avaient réussi, en soudoyant des passeurs, à gagner Kourou, et à utiliser les dernières parcelles de leur autorité légale pour s’échapper, avec leurs familles et leurs employés, à bord d’un engin spatial expérimental. Au bout d’un périple de sept ans qui appartenait aux mythes fondateurs de la planète Perla, les commissaires débarquèrent sur la terre promise, une planète hostile, désertique, peuplée de lézards géants, sur laquelle ils réussirent néanmoins à faire souche. Dès qu’ils furent à peu près installés, leur premier geste fut la création de l’embryon d’une nouvelle construction européenne. Des référendums eurent lieu pour savoir si les lézards faisaient partie des espèces nuisibles, ou s’ils constituaient un patrimoine naturel à protéger. Des groupes de réflexion inter-départements furent formés pour éclairer le débat et remettre leur rapport à la sous-commission chargée du statut des lézards de Perla. Parallèlement, le commissaire préposé à la protection du patrimoine naturel créa une autre sous-commission pour établir la classification des cailloux du nord du lac Tschaï, selon leur diamètre et leur forme.

Quelques années plus tard, les commissaires européens s’aperçurent de la présence, sur Eimera, des deux peuplades primitives susnommées. Après être rentrés en contact avec les indigènes (et avoir créé des sous-commissions pour les classer en plusieurs groupes selon leur forme), ils voulaient maintenant en faire des citoyens européens. La seule chose qui pouvait empêcher ce désastre était l’accomplissement de la prophétie : un mâle zaloptère devait s’accoupler avec la plus belle des femelles archoutanes, ce qui serait le premier pas vers la fusion complète des deux races. Elles se verraient alors dotées de pouvoirs leur permettant de balayer n’importe quel ennemi, et de régner sur l’univers.

Tout cela m’apparaissait bel et bon. Rien à dire, c’était du cousu main. En le quittant, j’avais prodigué à Edgar quelques encouragements. A présent, nous roulions en silence, sur les bords de Seine. Catherine, décidément, était étonnamment muette ce soir. Je ralentis jusqu’à rouler quasiment au pas, les yeux fixés sur l’eau scintillante. Il faisait doux ce soir-là. Je baissai ma vitre et allumais une cigarette. Catherine me demanda, en faisant beaucoup d’efforts pour me faire croire que sa question était anodine :

– Alors, qu’as-tu pensé de cette soirée ?

Machinalement, je jetai un coup d’œil au livre posé sur les genoux de Catherine : Les évangiles du lac, bien sûr. Elle l’avait amené pour moi. Je la regardai. Elle semblait immensément fragile, à présent, comme si elle était sur le point d’éclater en sanglots. Qu’est-ce que je savais de cette fille, finalement ?

– C’était bien, comme soirée. Tes potes sont des gens intéressants.

– Je savais qu’ils te plairaient, dit-elle en souriant.

Je tournai à gauche et pris le pont de Courbevoie.

– J’avais peur que tu nous trouves ridicules, rajouta-t-elle, l’air d’avouer un péché mortel.

– Ridicules ?

Je réfléchis un peu, et repris :

– Non, pas ridicules. Bizarres, oui, ça c’est sûr. Mais tout est bizarre, pour moi.

– Est-ce que tu as un peu compris de quoi il retournait ?

– Tu veux dire, avec les nains, les trolls et les elfes ?

– Oui.

– Je crois. C’est comme me l’a dit Edgar : vous êtes en révolte contre le monde moderne. Vous voulez le retour des temps héroïques. Tu voudrais être une princesse enfermée dans son donjon, et que je sois le chevalier qui vient te délivrer. Vous êtes d’anciens fans de jeux de rôle, non ?

– Oui.

– J'en étais sûr.

– Tu veux nous rejoindre ?

Je jetai ma cigarette et remontai ma vitre. En souriant légèrement, je lui dis :

– Non, je ne crois pas. J’ai déjà fréquenté ce milieu, dans le temps. Je n’ai rien contre ; mais c’est pas mon truc.

Catherine était désappointée, soudain. Elle regarda droit devant elle.

– Alors c’est quoi, ton truc ? Finit-elle par dire.

– Moi, tu sais, répondis-je en posant une main délicatement sur son genou, je suis italien ; ce dont tu me parles, là, tous ces machins, les trolls, les elfes, les Hobbits, ce n’est pas ma culture, ce n’est pas la culture d’ici non plus, d’ailleurs. Tout ça, ça vient des anglo-saxons.

On arrivait à Gennevilliers. Je la déposai devant chez elle, elle ne me proposa pas de monter. Je lui dis au revoir poliment, et je repartis. Décidément, avec Catherine, ça devenait une manie de se quitter fâchés. Mais ce soir, c’était peut-être la dernière fois qu’on se voyait. Je lui avais dit la vérité, mais pas toute la vérité. Je savais très bien ce qu’elle attendait de moi, et je n’avais pas l’intention de lui donner de faux espoirs. Je voulais bien qu’une femme ne soit pas seulement source de jouissance érotique, mais aussi une amie, une confidente. Très bien. Mais rien de plus que ça. J’avais appris à aimer la solitude et la liberté. Cela valait-il la peine de tout chambouler, tout ça pour avoir le plaisir d’entendre les flatulences de Madame au réveil ? Préciosité de vieux garçon, probablement. Mais c’était comme ça.

Quant à ses amis mystiques, ils auraient sûrement pu, en d’autres circonstances, se révéler dans toute la magnificence de leur gloire exaltée, et se tailler de véritables royaumes. Ils servaient des causes que je croyais perdues à jamais dans les eaux troubles qui s’agitent au confluent des mondes, là ou se confondent les rêves et la réalité. Leur folie n’était pas de notre époque. Mais peut-être que notre époque allait finir un jour, comme toutes les autres avant elle.

André WAROCH

Un texte également consultable sur Novopress.info

> http://fr.novopress.info/132310/olivier-maulin-contre-le-...

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le premier mérite de l’auteur, journaliste américain installé de longue date en France, c’est qu’il évite d’aborder une période compliquée avec des idées simples. Peu de périodes furent aussi compliquées que celle de l’Occupation. Alan Riding pose les bonnes questions : « Est-ce que le fait d’avoir travaillé sous l’Occupation était systématiquement une forme de collaboration ? » Des questions cruciales pour les intellectuels et artistes.

Le premier mérite de l’auteur, journaliste américain installé de longue date en France, c’est qu’il évite d’aborder une période compliquée avec des idées simples. Peu de périodes furent aussi compliquées que celle de l’Occupation. Alan Riding pose les bonnes questions : « Est-ce que le fait d’avoir travaillé sous l’Occupation était systématiquement une forme de collaboration ? » Des questions cruciales pour les intellectuels et artistes.

Longtemps principale figure de la République des Lettres et modèle de plusieurs générations d’écrivains, Maurice Barrès est aujourd’hui bien oublié tant des institutions que du public. 2012 marquait les cent cinquante ans de sa naissance, le 20 août 1862. Cet événement n’a guère mobilisé les milieux officiels plus inspirés par les symptômes morbides d’une inculture abjecte. Le rattrapage demeure toutefois possible puisque 2013 commémorera la neuvième décennie de sa disparition brutale, le 4 décembre 1923 à 61 ans, à la suite d’une crise cardiaque. belle session de rattrapage pour redécouvrir la vie, l’œuvre et les idées de ce député-académicien.

Longtemps principale figure de la République des Lettres et modèle de plusieurs générations d’écrivains, Maurice Barrès est aujourd’hui bien oublié tant des institutions que du public. 2012 marquait les cent cinquante ans de sa naissance, le 20 août 1862. Cet événement n’a guère mobilisé les milieux officiels plus inspirés par les symptômes morbides d’une inculture abjecte. Le rattrapage demeure toutefois possible puisque 2013 commémorera la neuvième décennie de sa disparition brutale, le 4 décembre 1923 à 61 ans, à la suite d’une crise cardiaque. belle session de rattrapage pour redécouvrir la vie, l’œuvre et les idées de ce député-académicien. Par delà ce talent polémique, Jean-Pierre Colin perçoit dans l’œuvre de Barrès politique la préfiguration des idées gaullistes de la V

Par delà ce talent polémique, Jean-Pierre Colin perçoit dans l’œuvre de Barrès politique la préfiguration des idées gaullistes de la V

Tout le monde connaît ces avions de papier que les lycéens jettent dans la rangée centrale de la classe quand ils s’ennuient. Le fuselage de l’avion était constitué par l’Esplanade des Invalides. Les ailes faisaient un triangle, dont les pointes étaient le pont de la Concorde, le pont des Invalides et l’extrême avancée, sur la rive droite, de l’avenue Nicolas II.

Tout le monde connaît ces avions de papier que les lycéens jettent dans la rangée centrale de la classe quand ils s’ennuient. Le fuselage de l’avion était constitué par l’Esplanade des Invalides. Les ailes faisaient un triangle, dont les pointes étaient le pont de la Concorde, le pont des Invalides et l’extrême avancée, sur la rive droite, de l’avenue Nicolas II.

Délaissant les bandes dessinées, j’allai directement à l’étage. Je pris le Simenon que j’avais commencé la veille et partis m’installer dans le fond, à une petite table, calant ma chaise contre le mur, me pelotonnant confortablement. La pluie frappait à présent de toutes ses forces la baie vitrée qui me faisait face. C’était une tempête, une vraie. Les six ou sept jeunes assis à côté de moi sur une des deux grandes tables de l’étage, qu’ils avaient abondamment garnis de piles de feuilles, de cahiers et de livres de toutes sortes et de tous formats, regardèrent un instant les éléments déchaînés se fracasser contre le mur de la civilisation occidentale, et replongèrent le nez dans leurs études. Moi j’étais bien comme ça, calfeutré, me distrayant avec un polar, alors qu’en tendant le bras à quelques centimètres sur ma gauche, j’aurais presque pu palper cette angoisse des examens imminents qui étreint, chaque année aux mêmes périodes, le cœur des boursiers comme des enfants de bourgeois. J’aimais ressentir cette tranquillité du vieux con de trente-cinq ans qui regrette, parfois un peu vite, ses vertes années. Assis, détendu, je me dis qu’il ne me manquait plus qu’une petite clope, ou une pipe même, puisque j’étais dans Simenon.

Délaissant les bandes dessinées, j’allai directement à l’étage. Je pris le Simenon que j’avais commencé la veille et partis m’installer dans le fond, à une petite table, calant ma chaise contre le mur, me pelotonnant confortablement. La pluie frappait à présent de toutes ses forces la baie vitrée qui me faisait face. C’était une tempête, une vraie. Les six ou sept jeunes assis à côté de moi sur une des deux grandes tables de l’étage, qu’ils avaient abondamment garnis de piles de feuilles, de cahiers et de livres de toutes sortes et de tous formats, regardèrent un instant les éléments déchaînés se fracasser contre le mur de la civilisation occidentale, et replongèrent le nez dans leurs études. Moi j’étais bien comme ça, calfeutré, me distrayant avec un polar, alors qu’en tendant le bras à quelques centimètres sur ma gauche, j’aurais presque pu palper cette angoisse des examens imminents qui étreint, chaque année aux mêmes périodes, le cœur des boursiers comme des enfants de bourgeois. J’aimais ressentir cette tranquillité du vieux con de trente-cinq ans qui regrette, parfois un peu vite, ses vertes années. Assis, détendu, je me dis qu’il ne me manquait plus qu’une petite clope, ou une pipe même, puisque j’étais dans Simenon.  Le restaurant était typique du quartier, c’est-à-dire qu’il ne fallait pas y aller pour l’hygiène. Heureusement, mon organisme s’était déjà depuis longtemps habitué aux saloperies d’origine exotique, résultat d’une vie ponctuée par de fréquentes visites au kebab. Parfois, en pensant à Maupassant, je me disais que le staphylocoque doré serait ma syphilis.

Le restaurant était typique du quartier, c’est-à-dire qu’il ne fallait pas y aller pour l’hygiène. Heureusement, mon organisme s’était déjà depuis longtemps habitué aux saloperies d’origine exotique, résultat d’une vie ponctuée par de fréquentes visites au kebab. Parfois, en pensant à Maupassant, je me disais que le staphylocoque doré serait ma syphilis.  Après avoir regardé autour de lui comme s’il s’apprêtait à étaler sur la table une substance prohibée – probablement un vieux réflexe – celui-ci fouilla dans son sac et en sortit un album photo blanchâtre, aux angles racornis.

Après avoir regardé autour de lui comme s’il s’apprêtait à étaler sur la table une substance prohibée – probablement un vieux réflexe – celui-ci fouilla dans son sac et en sortit un album photo blanchâtre, aux angles racornis.

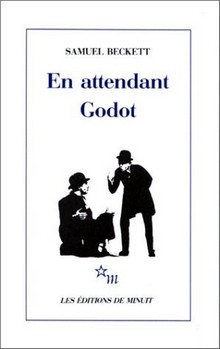

Minimalism has often been misunderstood: it is less a desire for purity of form than a need for control. There is something manic and peculiarly modern in minimalism, the attempt to gain complete control over a work and its audience. It can be said, therefore, that minimalism has to do with the absence of form, due to the desire to rid artistic processes of any clutter. In short, the spare, clean outlines of the minimalist are an attempt to gain control of the subject matter of a piece. Thus, minimalism is a strategy, a rear-guard action on behalf of the artist. It is, in essence, an attempt to impose new forms on the breakdown of all possible forms.

Minimalism has often been misunderstood: it is less a desire for purity of form than a need for control. There is something manic and peculiarly modern in minimalism, the attempt to gain complete control over a work and its audience. It can be said, therefore, that minimalism has to do with the absence of form, due to the desire to rid artistic processes of any clutter. In short, the spare, clean outlines of the minimalist are an attempt to gain control of the subject matter of a piece. Thus, minimalism is a strategy, a rear-guard action on behalf of the artist. It is, in essence, an attempt to impose new forms on the breakdown of all possible forms.