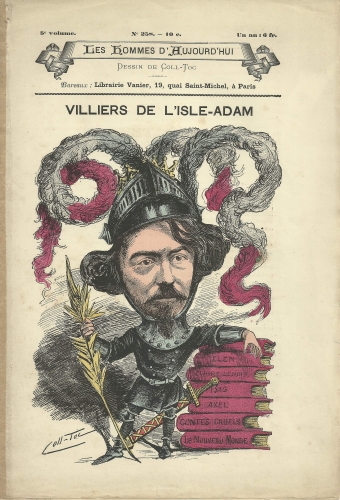

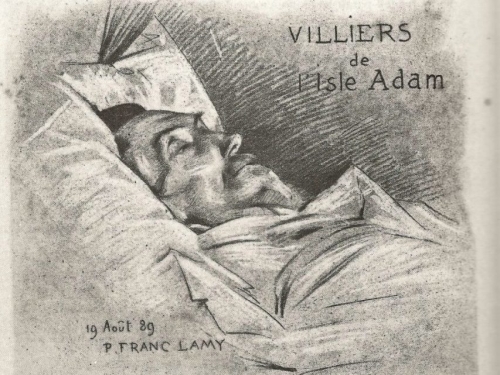

Luc-Olivier d’Algange:

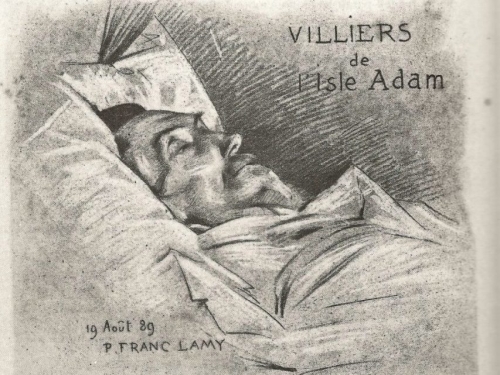

Notes sur Villiers de L’Isle-Adam

Pour quelques écrivains qui sont aussi poètes et métaphysiciens, l'Œuvre, au sens alchimique, coïncide avec la création littéraire. Le dédain où divers « praticiens » tiennent la littérature est la preuve de leur profonde méconnaissance des vertus transfiguratrices et initiatiques du langage.

Le langage, selon qui en use, peut être la chose la plus banale, la plus bassement profanée, mais aussi la plus resplendissante des expériences humaines. Or, il est une constante en philosophie hermétique: l'aboutissement ultime, glorieux, a pour origine la matière la plus commune qui soit. Telle est aussi la parole humaine, sans cesse dispensée pour ne rien dire, voire pour ne rien entendre (et nous ne parlons souvent que pour n'être pas mis en demeure d'écouter notre semblable) mais quelquefois saisie d'une fureur sacrée, d'une luminosité imprévue qui nous gagne et suscite en nous cet enthousiasme, cette allégresse qui nous annoncent que soudain notre existence va trouver son sens, c'est-à-dire, son essor. De tout ce qui nous importe vraiment, il n'est rien, dans le tréfonds de nos âmes et aux confins de notre conscience dont la destinée ne fût essentiellement liée à l'envol, à l'élévation, à la légèreté et d'une façon ou d'une autre, au Ciel. La souveraineté de l'Esprit est avant tout la reconnaissance en nous d'un intarissable désir de nous joindre au Souffle, à cette prodigieuse liberté qui, croyons-nous, règne dans les Hauteurs. Or, de ces Hauteurs, dont nous hante la nostalgie, palpite le reflet dans les abysses même du langage: images, icônes, blasons dont naquirent tous les mots et toutes les phrases et dont nous retrouvons les figures simples dans les œuvres les plus savantes et les plus nobles; l'extrême science ne cessant de sertir plus somptueusement ces pierres primordiales, sans âge, que notre enfance aimait déjà et dont nous emporterons avec nous, dans la mort, l'ultime et versicolore consolation.

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

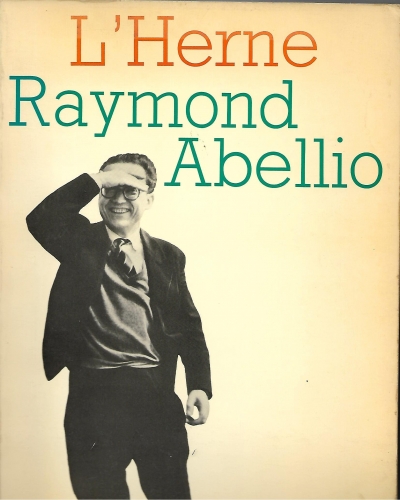

Dès lors, Villiers va fondre en l'exigence de l'Auteur les diverses possibilités créatrices du Mage et du Poète, de celui qui maîtrise la part invisible du monde et de celui qui la réalise. « Ta vérité sera ce que tu l'auras conçue: son essence n'est pas infinie, comme toi ! Ose donc l'enfanter la plus radieuse, c'est-à-dire la choisir telle... car elle aura déjà précédé de ton être tes pensées, devant s'y appeler sous cette forme où tu l'y reconnaîtras! Conclus enfin qu'il est difficile de devenir un Dieu,- et passe outre: car cette pensée même si tu t'y arrêtes devient inférieure: elle contient une hésitation stérile. »(1) Cet appel, que Maître Janus adresse à Axël, résume assez bien ce sens de la grandeur, cette magnanimité intérieure que la Délivrance désirée exige de l'Adepte. Choisir de toutes les illusions la plus grande et la plus belle, tel sera le dessein de l'Auteur conscient de ses privilèges. « L'Initiation, écrit Raymond Abellio, est l'éveil de la conscience à sa propre conscience de soi transcendantale. Elle est intériorisation des ténèbres et transmutation radicale de celles-ci en même temps que de l'être tout entier. » (2) Cette citation d'Abellio éclaire non seulement le propos de Villiers concernant l'essence de l'homme, elle donne aussi une idée des diverses épreuves à travers lesquelles Axël d'Aüersperg devra passer, épreuves de l'enténèbrement par l'or et d'obscuration par la passion, avant d'atteindre à l'infini qu'il porte en lui, de toute éternité, et précédant de son être, ses pensées.

L'Auteur d'Axël ne se contente pas d'un quelconque « travail du texte » pas davantage qu'il n'envisage de réduire sa fonction à distraire son lecteur, et son éventuel spectateur. Le dessein de l'œuvre est magnifique,- au sens que Saint-Pol-Roux donnera à ce mot dans un mouvement qui se voudra « symboliste comme Dante » et s'intitulera le Magnificisme. L'Auteur est le « prophète de la grandeur »" et son œuvre est l'autobiographie spirituelle de cette quête de l'immensité et de la transparence. Aux journalistes qui l'interrogent sur Axël d'Aüersperg, Villiers de L'Isle-Adam donne la seule réponse ingénue et magnifique: « Vous y verrez la promenade à travers toute existence, toute apparence, toute pensée, du héros accompli de corps et d'âme, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et je veux que telle soit la conclusion qui s'impose à ceux qui sortiront de cette lecture: Illusion pour illusion, nous gardons celle de Dieu, qui seule donne à ses éternels éblouis la lumière et la paix. »(3)

A la différence d'autres œuvres qui ne sont « initiatiques » que par analogie lointaine, si ce n'est par abus de langage, un usage ornemental des symboles religieux ayant abusé les exégètes, l'œuvre de Villiers mérite d'autant mieux d'être dite initiatique, et initiatrice, qu'elle se définit telle, et de façon fort guerroyante, à l'encontre du monde moderne, profane et bourgeois. Dans l'introduction à son livre Initiation, rites, sociétés secrètes, Mircéa Eliade définit en effet le monde moderne comme étant précisément un monde qui se caractérise par son absence d'initiation: « D'une importance capitale dans les sociétés traditionnelles, l'initiation est pratiquement inexistante dans la société occidentale de nos jours. Certes, les différentes confessions chrétiennes conservent, dans une mesure variable, des traces d'un Mystère initiatique. Le baptême est essentiellement un rite initiatique; le sacerdoce comporte une initiation. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme n'a justement triomphé et n'est devenu une religion universelle que parce qu'il s'est détaché du climat des Mystères gréco-orientaux et s'est proclamé une religion du salut accessible à tous. D'autre part, a-t-on encore le droit d'appeler chrétien le monde moderne en sa totalité ? S'il existe un homme moderne, c'est bien dans la mesure où il refuse de se reconnaître dans l'anthropologie chrétienne. L'originalité de l'homme moderne, sa nouveauté par rapport aux sociétés traditionnelles, c'est précisément sa volonté de se considérer un être uniquement historique, son désir de vivre dans un cosmos radicalement désacralisé. » (4) Ce pourquoi, dans l'œuvre de Villiers, l'exigence du cheminement initiatique se fonde sur une préalable réfutation de toutes les valeurs du monde moderne, réfutation d'autant plus héroïque que ces valeurs sont dominantes et fermement résolues, semble-t-il, à ne rien laisser survivre qui ne leur fût docile. En témoigne ce propos, rapporté par Victor Emile Michelet: « Axël n'a pas pour théâtre l'espace céleste. C'est un aigle prisonnier dans une cave, mais il s'y démène avec une telle furie, un tel fracas d'aileron que le bruit percera les épaisses voûtes et l'on entendra au dehors les clameurs de l'aigle blessé. »(5)

A la différence d'autres œuvres qui ne sont « initiatiques » que par analogie lointaine, si ce n'est par abus de langage, un usage ornemental des symboles religieux ayant abusé les exégètes, l'œuvre de Villiers mérite d'autant mieux d'être dite initiatique, et initiatrice, qu'elle se définit telle, et de façon fort guerroyante, à l'encontre du monde moderne, profane et bourgeois. Dans l'introduction à son livre Initiation, rites, sociétés secrètes, Mircéa Eliade définit en effet le monde moderne comme étant précisément un monde qui se caractérise par son absence d'initiation: « D'une importance capitale dans les sociétés traditionnelles, l'initiation est pratiquement inexistante dans la société occidentale de nos jours. Certes, les différentes confessions chrétiennes conservent, dans une mesure variable, des traces d'un Mystère initiatique. Le baptême est essentiellement un rite initiatique; le sacerdoce comporte une initiation. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme n'a justement triomphé et n'est devenu une religion universelle que parce qu'il s'est détaché du climat des Mystères gréco-orientaux et s'est proclamé une religion du salut accessible à tous. D'autre part, a-t-on encore le droit d'appeler chrétien le monde moderne en sa totalité ? S'il existe un homme moderne, c'est bien dans la mesure où il refuse de se reconnaître dans l'anthropologie chrétienne. L'originalité de l'homme moderne, sa nouveauté par rapport aux sociétés traditionnelles, c'est précisément sa volonté de se considérer un être uniquement historique, son désir de vivre dans un cosmos radicalement désacralisé. » (4) Ce pourquoi, dans l'œuvre de Villiers, l'exigence du cheminement initiatique se fonde sur une préalable réfutation de toutes les valeurs du monde moderne, réfutation d'autant plus héroïque que ces valeurs sont dominantes et fermement résolues, semble-t-il, à ne rien laisser survivre qui ne leur fût docile. En témoigne ce propos, rapporté par Victor Emile Michelet: « Axël n'a pas pour théâtre l'espace céleste. C'est un aigle prisonnier dans une cave, mais il s'y démène avec une telle furie, un tel fracas d'aileron que le bruit percera les épaisses voûtes et l'on entendra au dehors les clameurs de l'aigle blessé. »(5)

Encore que l'on puisse y discerner une analogie avec la caverne platonicienne, la « cave » n'est ici rien d'autre que la modernité que Villiers ne prétend nullement pouvoir frapper d'inconsistance par les seules vertus de sa révolte ou de sa sagesse. La souveraineté de la connaissance, la gnose la plus pure ne peuvent à elles seules effacer la déchéance où se trouve le monde. Dans l'oubli des principes divins, l'humanité est condamnée à une vie qui est en-deçà de la vie. Elle subsiste, ayant rompu avec les messages des Hauteurs, dans cet inframonde figuré par les caves, alvéoles souterraines où, par définition, la contemplation des vastitudes célestes est impossible. Ce pourquoi l'Initiation débute par la révolte, la blessure, le cri, ces instances du monde tragique. Avant même d'entrer dans le cycle des épreuves, Axël débute son initiation par un meurtre, comme si l'Age Noir, ayant étendu son règne sur toute chose, on ne pouvait, sans violence, se détacher de l'ordre profane. Le Commandeur qu'Axël exécute à la fin de la troisième partie, Le Monde tragique, peut apparaître comme une figure inverse du Don Juan de Mozart où le meurtre du Commandeur est une transgression de la morale chrétienne. Alors que Don Juan défie le sacré, Axël, lui, défie les normes profanes. De ce fait, Axël n'est point englouti dans les enfers comme Don Juan, pas davantage qu'il ne semble éprouver le moindre repentir de son geste. Toutefois si l'exécution du Commandeur n'apparaît pas comme une faute morale (le Commandeur, au demeurant, s'étant rendu assez odieux dans les scènes précédentes pour ne pas apitoyer davantage le spectateur) elle s'inscrit dans le destin d'Axël comme une sorte d'erreur magique. Désormais le meurtrier, en vertu d'une mystérieuse loi de sympathie, va hériter des caractères de sa victime, et jusqu'à un certain point, devenir semblable à elle.

Par cet « Œuvre-au-noir » débute le processus initiatique: « Te voici donc mûr pour l'Epreuve suprême. La vapeur du Sang versé pour de l'Or vient de t'amoindrir l'être: ses fatals effluves t'enveloppent, te pénètrent le cœur... Héritier des instincts de l'homme que tu as tué, les vieilles soifs de volupté, de puissance, d'orgueil, respirées et résorbées dans ton organisme, s'allument au plus rouge de tes veines. Or, descendu des seuils sacrés, l'ancien mortel va ressusciter dans les méconnaissables yeux de l'initié coupable ! C'est bien l'heure.- Elle aussi va venir, celle qui renonçait à l'idéal divin pour le secret de l'Or, comme tu vas renoncer tout à l'heure, à tes sublimes finalités, pour ce méprisable secret. Voici donc en présence la dualité finale des deux races, élues par moi, du fond des âges, pour que soit vaincue, par la simple et virginale humanité, la double illusion de l'Or et de l'Amour,- c'est-à-dire pour que soit fondée, en un point du devenir, la vertu d'un Signe nouveau.»(6)

La vertu du Signe nouveau est déïfiante, elle s'écarte de la banale voie du mérite: tel est le principe des idées philosophiques que développe Maître Janus dans la troisième partie d'Axël, qui s'intitule Le Monde Occulte. Que les écrits hermétistes du XIXème siècle fussent le support de ces hautes spéculations (Pierre Mariel cite un certain nombre de passages qui sont presque mot pour mot, empruntés au Dogme et rituel de la Haute-Magie, d'Eliphas Levi), cela n'empêche nullement Villiers de rejoindre des considérations qui appartiennent véritablement à la Tradition universelle, au sens guénonien, et ne doivent plus rien d'essentiel à tel ou tel auteur particulier de son siècle.

De même que Villiers, d'après Eugène Lefébure, regarde l'œuvre de Hegel comme « une explication incomplète de l'Evangile »(7) (et, par voie de conséquence en fait un usage qui s'écarte pour le moins de celui qu'en firent Marx ou Engels), sa lecture des hermétistes et des occultistes de son temps s'apparente, de la même façon, à une tentative de reconquérir, ou mieux encore, de reconstruire de l'intérieur, avec les matériaux dont il dispose, cette théosophie immémoriale qui est le cœur secret de la théologie chrétienne et dont tous les accès ont été obstrués, y compris par les dévots eux-mêmes. Hegel, la philosophie idéaliste de Fichte ou de Schopenhauer, l'hermétisme, le catholicisme sont ainsi pour Villiers autant de moyens de reconquérir la Science Sacrée, la Gnose, la Tradition dont la modernité est l'Ennemie. En cela Villiers partage l'intention affirmée de Saint-Yves d'Alveydre ou de Fabre d'Olivet mais il n'en est point l'épigone.

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

En ce passage capital d'Axël, où nous pouvons reconnaître ce que Henry Corbin a nommé une « métaphysique de l'être à l'impératif », nous retrouvons cette tradition théosophique, ou gnostique, dont nous écartent à la fois la croyance littéraliste et l'agnosticisme. Dans L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi, Henry Corbin précise ainsi la différence fondamentale qui existe entre une métaphysique de l'Etre, qui débouche sur une véritable initiation, c'est-à-dire une « renaissance immortalisant »" (la « mort des Phénix ») et d'autres voies de connaissance, profanes ou religieuses: « Le non-gnostique, le croyant dogmatique, ignore et ne peut qu'être scandalisé si on le lui suggère, que la louange qu'il offre à celui en qui il croit est une louange qui s'adresse à soi-même. Cela justement parce que n'étant pas un gnostique, il ignore le processus et le sens de cette création à l'œuvre dans la croyance, et reste inconscient de ce qui en fait la vérité. Aussi érige-t-il sa croyance en un dogme absolu, alors qu'elle est nécessairement limitée et conditionnée. D'où ces impitoyables luttes entre croyances qui rivalisent, se rejettent, se réfutent les unes les autres. Au fond, juge Ibn'Arabi, la croyance de ces croyants n'a d'autre nature que celle d'une opinion, et ils n'ont pas conscience de ce qu'implique cette parole divine: je me conforme à l'opinion que mon fidèle à de moi. » (9)

Etre initié, c'est reconquérir l'Etre et comprendre que le Soi, qui demeure, est la seule réalité. Le monde que les positivistes réputent réel n'est que représentation, illusion, ce que la tradition hindoue nomme « le voile de May »". La Déïté est le Soi, seule réalité qui ne passe point. La connaissance de la réalité divine, seule réalité, exige donc de la part de l'Initié qu'il reconnaisse en lui sa propre nature divine, idée centrale de la philosophie néoplatonicienne. Dans les Ennéades de Plotin il est dit que « Jamais un œil ne verrait le soleil sans être semblable au soleil ni une âme ne verrait le Beau sans être belle »(10). Hors cette concordance essentielle, l'initiation s'avère impossible. En témoigne également le Corpus Herméticum: « Si tu ne te rends pas égal à Dieu, tu ne peux comprendre Dieu ». (11)

Ces quelques citations suffisent à montrer que l'idée de l'Initiation, en tant que connaissance déïfiante, loin d'être une fantaisie ou une outrance d'auteur, s'inscrit dans une tradition gnostique, dont les hermétistes du XIXème siècle sont, pour une part les héritiers, mais souvent les héritiers confus. Dans l'œuvre de Villiers, l'Initiation, loin de se perdre dans une profusion de rites et de symboles disparates, retrouve la pureté de son dessein. L'initiation, l'étymologie l'indique, suppose l'idée de renaissance. Or, pour renaître, il faut mourir. Telle est précisément la leçon d'Axël. La mort de Sara et d'Axël n'est pas une défaite mais, l'ordre du monde étant ce qu'il est, la plus belle des victoires possibles. Leur mort est la mort des Phénix, c'est-à-dire, la « mort de la mort », qui précède la renaissance immortalisante. Cette initiation peut-être dite surhumaniste en ce qu'elle implique, de la part des initiés, de vaincre en eux toute appartenance à l'espèce humaine et au monde, qui est l'illusion la plus commune de l'espèce. Tout en s'inspirant de ce qui chez les occultistes est la trace d'une tradition immémoriale, Villiers se défait des aspects folkloriques, exotiques ou ornementaux des livres d'Eliphas Levi ou de Papus. L'Idée, pour Villiers, prime tous les rites. L'acte magique, par excellence, c'est d'écrire, et ensuite, l'œuvre accomplie, de se taire. La Haute-Magie, pour Villiers, comme pour Mallarmé, se révèle dans l'abysse-miroir qui unit et sépare la Parole et le Silence.

« Sache une fois pour toutes qu'il n'est d'autre univers pour toi que la conception même qui s'en réfléchit au fond de tes pensées;- car tu ne peux le voir pleinement, ni le connaître, en distinguer même un seul point tel que ce mystérieux point doit être en sa réalité. Si par impossible, tu pouvais, un moment, embrasser l'omnivision du monde, ce serait encore une illusion l'instant d'après, puisque l'univers change,- comme tu changes toi-même,- à chaque battement de tes veines, et qu'ainsi son Apparaître, quel qu'il puisse être, n'est en principe que fictif, mobile, illusoire, insaisissable. » (12). Illusion dans l'illusion, ténèbres à l'intérieur des ténèbres, tel est l'Apparaître. Sans doute faut-il désespérer de tout pour être enfin un Délivré. Mais cette désespérance n'est en aucune façon un consentement à la passivité ou à la résignation; c'est une désespérance ardente, impérieuse, qui rejoint les plus belles inspirations d'Angélus Silésius: « Vois, ce monde est passager... Que dis-je ? Il ne passe pas, ce n'est que l'obscurité que Dieu brise en lui. » (13). Or, de cet Apparaître fictif et trompeur, l'homme, en tant qu'il appartient à l'espèce humaine, est partie intégrante: « Où ta limite en lui, s'interroge Villiers, où la tienne en toi ? ... Il s'agit donc de t'en isoler, de t'en affranchir, de vaincre en toi ses fictions, ses mobilités, ses illusions, son caractère ! Telle est la vérité selon l'absolu que tu peux pressentir, car la Vérité n'est elle-même qu'une indécise conception de l'espèce où tu passes et qui prête à la Totalité les formes de son esprit. Si tu veux la posséder, Crée la ! Comme tout le reste ! » (14) « Ce qu'est Dieu, dit encore Angélus Silésius, on ne le sait: Il est ce que moi, toi, et toute créature nous n'apprenons jamais avant d'être devenu ce qu'Il est. »(15). Tel est aussi le sens de l'Initiation, la mort du Phénix: « Tu es ton futur créateur. Tu es un Dieu qui ne feint d'oublier sa toute-essence qu'afin d'en réaliser le rayonnement... reconnais-toi ! Profère-toi dans l'Etre ! Extraits-toi de la geôle du monde, enfant des prisonniers. Evade-toi du Devenir »(16).

A la différence d'Isis, qui eût exigé un développement beaucoup plus vaste pour pouvoir donner une idée d'ensemble du processus initiatique et à la différence de La Maison du bonheur où l'initiation est pour ainsi dire déjà accomplie, par le triomphe d'un amour heureux, Axël est un drame qui nous montre le cheminement de l'Initié. Isis, pourrait-on dire, établit les circonstances et les conditions nécessaires de l'Initiation. La Maison du Bonheur suggère l'issue victorieuse d'un combat contre les normes profanes. Axël va montrer le passage par les épreuves.

Certains critiques ont comparé Axël au Second Faust de Goethe, et sans doute est-il vrai que Villiers, à l'instar de Goethe, voulut, par son drame, donner une forme idéale à ses préoccupations philosophiques, morales ou religieuses. En rompant avec la morale conventionnelle, liée à l'utilitarisme bourgeois, et comme telle, morale sociale et nullement morale transcendante, Villiers ne va nullement sombrer dans une forme d'amoralisme ou de nihilisme; il va se forger, nous l'avons vu, une éthique initiatique, à certains égards surhumaniste, qui seule va pouvoir le sauver des périls qui le menacent. Ainsi que l'écrit Gérard de Sorval: « Au contraire de la destinée sédentaire du laïc, faite de passivité et de docile soumission à un magistère extérieur, la voie chevaleresque comporte nécessairement l'errance et le combat, comme conditions de la rencontre avec Dieu. C'est l'aventure vécue qui permet l'irruption dans la conscience et l'avènement dans l'âme de la présence divine. »(17)

Cette aventure et cet avènement sont, pour ainsi dire déjà écrits. Les épreuves sont d'autant plus nécessaires qu'elles sont déjà inscrites dans le destin de l'initié. On pourrait même dire que l'expression « par avance » est mal appropriée en cela que l'Initiation fait entrer l'initié dans l'Intemporel où, devenu ce qu'il était de toute éternité, l'avant et l'après n'ont plus aucun sens. Toutes les choses passées ou passives refleurissent alors dans les purs agissements d'un éternel présent. Il importe alors à travers les épreuves, les étapes, de décrypter peu à peu le chiffre du destin, ce qui nous ramène à l'herméneutique: « Comme patron des hérauts et des herméneutes, Hermès parle aussi par rébus, ou, si l'on préfère, il blasonne les énigmes du monde pour mieux induire et révéler leur déchiffrement. Les choses sont aussi éclatées qu'imbriquées; celui qui en donne le signe et le chiffre propose la clef de leur signification et de leur assemblage. C'est le maître du symbole dont la fonction est de passer le sens, en tous sens et par tous les sens de l'homme. »(18)

Les devises et les armoiries des héros d'Axël se laissent interpréter dans le sens du drame. Voyons d'abord la devise d'Axël: « Altius resurgere spero gemmatu »s: gonflé de sève, j'espère ressusciter plus haut. La mort des Phénix sera l'illustration de la fidélité d'Axël à sa devise ancestrale. Ressusciter plus haut, ce n'est pas seulement vaincre la mort, c'est aussi, et surtout, changer d'état d'être, c'est-à-dire « atteindre à cette identité céleste que tout guerrier recherche lorsqu'il poursuit la vraie gloire » ainsi que l'écrit Gérard de Sorval. Or, la vraie gloire appartient au royaume subtil, à l'Ether lumineux, splendeur du Vrai où toute beauté se recueille. La devise ancestrale de Sara ne s'offre pas moins à une interprétation initiatique: Macte animo ! Ultima perfulget et sola: Courage ! La seule dernière (étoile) flamboie de tous ses feux.

Cette devise s'éclaire à la description du blason lui-même: D'azur- à la tête de mort, ailée, d'argent, sur un septenaire d'étoile de même, en abyme, avec la devise courant sur les lettres du nom. Le cheminement de l'initiation, spirale prophétique qui nous entraîne vers le centre du monde, ce « point suprême » qu'évoque André Breton dans sa définition du Surréalisme, est à la fois inscrit dans le ciel, les étoiles et dans le cœur humain, en vertu des paroles attribuées à Hermès Trismégiste: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose ».

« La spirale, note Gérard de Sorval, décrit le mouvement des étoiles au firmament, inverse de la rotation de la terre. Ce qui indique que le terrain de la Quête du veneur et du guerrier est au ciel, ou, pour mieux dire, c'est la terre céleste, dont le centre est l'étoile polaire et les sept astres de la Grande Ourse ». (19) Le septénaire du blason de Sara trouve ainsi son explication, ainsi que l'étoile de la devise, symbole du Pôle, c'est-à-dire du cœur de l'être, du Soi, où règne la Déïté, où l'amant, l'aimée et l'amour lui-même se confondent en une réalité unique. « La spirale de l'Initiation, écrit encore Gérard de Sorval, tourne de l'extérieur vers l'intérieur, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire dans un certain sens (entendu comme signification et orientation) qu'il faut remonter le temps. Mais non pas vers le passé, car alors on l'enfermerait dans la succession chronologique, et la spirale, au lieu de resserrer ses anneaux de l'extérieur vers l'intérieur se déroulerait au contraire indéfiniment en spires de plus en plus larges. Et l'on serait alors prisonnier des anneaux de Saturne. Bien au contraire, il s'agit de remonter le flux, vers sa source qui est intemporelle, palpable à chaque instant comme éternel présent: parvenir au moyeu de la roue pour se tenir en son axe vertical immobile »(20). Aller du cercle extérieur vers le point central, remonter de l'exotérique vers l'ésotérique, de l'apparence vers l'être,- que symbolise « l'étoile polaire qui flamboie de tous ses feux »,- telle est donc l'Initiation dont le paradoxe apparent est d'être déjà réalisée avant même de débuter.

C'est ainsi que le meurtre du Commandeur, la révolte d'Axël contre la sagesse de Janus font partie du plan divin concernant la réalisation de cette sagesse. L'emprise du Sang et de l'Or n'est point une vaine dispersion pas davantage que la mort du Commandeur n'est un accident. Tout cela est écrit et Janus le sait. Gustav Meyrink, autre romancier initiatique, écrit dans Le Visage Vert: « Les hommes qui ont remis leur sort entre les mains de l'esprit qui est en eux-mêmes relèvent d'une loi spirituelle. Ils sont déclarés majeurs et échappent à la tutelle de la terre dont ils deviendront un jour les maîtres »(21). L'œuvre n'est rien sans les épreuves qui en précèdent l'accomplissement dans les obscurités mêmes de la forêt primitive que hantent les puissances de l'instinct. « Toute Quête, écrit Gérard de Sorval, commence par la forêt gaste des contes arthuriens, celle qui symbolise la multiplicité opaque, sombre, menaçante, indéfinie, où l'on s'égare sans guide, où l'on se fait dévorer par les bêtes sauvages que sont nos instincts et nos passions livrées à elles-mêmes. c'est la nature de l'état déchu de l'homme, image inverse du Jardin de l'Eden, où les forces vitales, végétales et animales ne sont plus soumises à l'ancien maître du Jardin. » (22)

Pour Villiers, l'Initiation consiste donc à laisser derrière soi ce qui fait la raison ou la déraison de vivre des humains. Il faut laisser derrière soi le monde religieux, car la dévotion souvent s'y réduit à l'obéissance aveugle à la lettre morte, au détriment de l'esprit qui vivifie. Il faut laisser derrière soi le monde tragique, si possible en sortant victorieux de l'affrontement, mais sans oublier jamais que l'action importe plus que le fruit de l'action. Il faut laisser derrière soi le monde occulte, car au terme de l'Initiation le Caché doit devenir le Révélé, de même que le connaissant s'identifie avec le connu. Enfin, il faut laisser derrière soi le monde passionnel, l'Amour étant l'illusion ultime qui cède devant la connaissance de l'unité transcendante de l'Amour, de l'Amant et de l'Aimée, au terme d'une herméneutique absolue du monde. « L'Ecu héraldique, note encore G. de Sorval, constitue par sa forme même une table d'Hermès, qui dessine la figure du mercure philosophal lorsqu'il s'est fixé dans sa puissance régénératrice et transmutatrice ». En effet: « Le bouclier, ou boucle liée, est le produit de cette coagulation, de ce lac d'amour noué: après que, dans une phase antérieure le subtil eut été séparé de l'épais, l'âme du corps, et que les deux principes eurent été purifiés dans leur propre sang, la formation du bouclier manifeste une nouvelle conjonction. Ainsi, l'apparition du blason témoigne de la venue au jour du corps subtil, fruit de cette union. » « Le blason du guerrier est médiation entre son apparence visible et son être spirituel invisible, réfraction des couleurs, ou énergies lumineuses dominantes, et des formes archétypales traduisant son identité céleste, telle qu'elle est conçue et connue de toute éternité dans la pensée divine. » (23)

Médiatrice, l'Idée de l'amour peut apparaître, dans l'œuvre de Villiers, sous une apparence paradoxale. L'Amour est à la fois ce qui perd et ce qui sauve, l'épreuve à dépasser et la puissance par laquelle il nous est donné de dépasser. L'Amour est l'illusion qu'il faut vaincre mais il est en même temps ce qui nous donne la force de vaincre toute illusion. Est-ce à dire que l'on trouverait chez Villiers une sorte de « philosophie de l'alternance », comparable, par exemple, à celle de Henry de Montherlant ? Dans l'appendice à Carnaval sacré, Montherlant écrit: « On dit qu'il m'arrive d'écrire contre moi-même. Etant tout, je suis sans cesse à l'autre bout de moi-même mais je ne puis être contre moi-même. A moins qu'un pôle soit contre l'autre pôle. » Et Montherlant ajoute, un peu plus loin: « Toujours aimer les multiples faces de chaque événement, de chaque situation. Le Zen, comme le Taoïsme, est le culte du relatif. Un Maître définit le Zen, l'art de percevoir l'étoile polaire dans le ciel méridional. On ne peut parvenir à la vérité que par l'intelligence des contraires. » (24). La connaissance intérieure de la Vérité, c'est-à-dire du Cœur, nous donne à comprendre que la logique des contraires n'est pas une logique de l'exclusion mais une logique de la complémentarité. L'amour heureux et salvateur de La Maison du Bonheur, qui protège les amants du monde extérieur, ne contredit point l'idée, développée dans Isis, que l'amour peut-être aussi un danger pour la connaissance et la sagesse. Dans La Maison du Bonheur, Paule de Luçanges et le duc Valleran de la Villethéar sont d'emblée au-delà de la vie: « Tels, ne laissant point la dignité de leurs êtres se distraire de cette pensée qu'ils habitent ce qui n'a ni commencement ni fin, ils savent grandir de toute la beauté de l'Occulte et du Surnaturel,- dont ils acceptent le sentiment,- l'intensité de leur amour. »(25)

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.

La dualitude de l'amour est celle du feu, qui éclaire et consume, éveille la lumière au cœur des ténèbres et réduit en cendres. La science du secret, qui se fonde sur le principe de l'alliance des contraires, nous renseigne aussi quant aux vertus cachées des sentiments. Toute chose recèle son contraire. Il y a là l'ébauche de cette loi de symétrie qui, généralisée, nous restitue à l'intuition primordiale de l'interdépendance universelle. Dans la mort, germe la vie. Le visible est le manteau de l'Invisible. Dans la lumière qui ordonne, il y a le feu qui détruit. Telle est la réalité du monde d'être toujours, pour une part apparente et pour une autre, cachée. L'Unité du monde ne peut s'expliquer par un mécanisme, comme le voudraient les positivistes, elle s'éprouve et se devine dans une interprétation sans fin. Tullia Fabriana est Isis, mais Isis demeure l'exquise Tullia, destinée à séduire et à être séduite. Tullia, pourrait-on dire, est d'autant plus Isis qu'elle est davantage séduite, de même que l'existence d'un pôle renforce et précise l'existence de l'autre pôle.

Luc-Olivier d'Algange

Notes:

(1) Axël p.203

(2) Abellio dans L'Esprit moderne et la Tradition, préface à Au seuil de l'ésotérisme de Paul Sérant, ed. Grasset, p.18

(3) Propos de Villiers au journaliste H.Leroux, cité dans Portraits de cire, ed. Lecène et Ourdin.

(4) Mircéa Eliade, Initiation, rites et sociétés secrètes, ed. Idées/Gallimard

(5) Propos rapporté à V.E Michelet, dans Figures d'évocateurs, p.231

(6)J.H Bornecque, à propos des lectures que Villiers fait de Hegel dans Henri Mondor: Eugène Lefébure.

(7) Axël,p.190

(8) Axël,p. 197

(9) Henry Corbin: L'Imagination dans le soufisme d'Ibn'Arabi, ed. Flammarion,p.206

(10) Jean Brun: Le néoplatonisme

(11) Corpus Hermeticum, Association Guillaume Budé.

(12) Axël p. 203

(13) Yves-Albert Dauge: L'Esotérisme pour quoi faire.

(14) Axël p. 203

(15) Y.A Dauge ibidem

(16) Axël p. 203

(17)G. de Sorval: La Marelle ou les Septs marches du paradis p. 69

(18) ibidem p 66

(19) ibidem p 24

(20) ibidem p 34

(21) ibidem p 70

(22) ibidem p 21

(23) ibidem P 122

(24) H. de Montherlant, Oeuvres, La pléiade p 433

(25) La Maison du Bonheur p. 148

(26) ibidem p. 149

(27) G. de Sorval: ibidem p. 96-97

Sommaire :

Sommaire :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi.

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi. Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40.

Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40. Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes…

Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes… Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne. Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »  Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.

Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.  Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »

Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »  Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.

Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.

L'homme qui plantait des arbres est un livre de Jean Giono dans lequel l’auteur se rend compte, comme en ces temps-ci, qu'il n’a que deux alliés qui ne le trahissent pas et qui lui sont toujours fidèles : Dieu et la nature.

L'homme qui plantait des arbres est un livre de Jean Giono dans lequel l’auteur se rend compte, comme en ces temps-ci, qu'il n’a que deux alliés qui ne le trahissent pas et qui lui sont toujours fidèles : Dieu et la nature. L'homme qui plantait des arbres, un berger provençal, personnage principal du livre, a travaillé humblement pendant 37 ans, en se penchant sur le sol pour planter des glands, même s'il savait que seuls 20 % d'entre eux deviendraient des chênes. Il a ainsi transformé des collines stériles en forêts de chênes et de hêtres. Il avait décidé d'atteindre ce but premier dans la vie sans se poser trop de questions sur sa réussite ou non. Mais la persévérance d'un homme simple, faite d'amour et de dévouement, durant toutes ces années, va conduire à révolutionner un lieu désert et abandonné en le transformant en un village orné de forêts et de ruisseaux.

L'homme qui plantait des arbres, un berger provençal, personnage principal du livre, a travaillé humblement pendant 37 ans, en se penchant sur le sol pour planter des glands, même s'il savait que seuls 20 % d'entre eux deviendraient des chênes. Il a ainsi transformé des collines stériles en forêts de chênes et de hêtres. Il avait décidé d'atteindre ce but premier dans la vie sans se poser trop de questions sur sa réussite ou non. Mais la persévérance d'un homme simple, faite d'amour et de dévouement, durant toutes ces années, va conduire à révolutionner un lieu désert et abandonné en le transformant en un village orné de forêts et de ruisseaux.

N'étant guère enclin à nous faire procureurs en poésie ou en métaphysique, les postulants à ces titres douteux ne manquant pas, nous nous contenterons de percevoir, à travers les incertitudes maurrassiennes, dissimulées sous un ton péremptoire, le beau signe de la vérité qui nous est ainsi adressé. Cette vérité est la connaissance de nos limites. Le paradoxe de cette connaissance est d'être à la fois humble et orgueilleuse. Elle est humble, car elle présume que nous sommes essentiellement redevables de ce que nous sommes à notre tradition, à notre Pays et à notre langue. Ecrivain, moins que tout autre je ne peux oublier que ma pensée circule comme une sève dans le grand arbre héraldique et étymologique de la langue française et que ma liberté est constituée par celle de mes prédécesseurs. Chaque mot dont s'empare notre pensée s'irise de ses usages révolus. Notre orgueil n'est alors que la juste mesure de notre humilité: il nous hausse, par la reconnaissance que nous éprouvons, à la dignité d'intercesseurs. Maurras ne cesse de nous redire que notre legs est à la fois fragile et précieux. Si Maurras se fourvoie quelquefois lorsqu'il tente de définir ce qui menace, il discerne bien ce qui est menacé.

N'étant guère enclin à nous faire procureurs en poésie ou en métaphysique, les postulants à ces titres douteux ne manquant pas, nous nous contenterons de percevoir, à travers les incertitudes maurrassiennes, dissimulées sous un ton péremptoire, le beau signe de la vérité qui nous est ainsi adressé. Cette vérité est la connaissance de nos limites. Le paradoxe de cette connaissance est d'être à la fois humble et orgueilleuse. Elle est humble, car elle présume que nous sommes essentiellement redevables de ce que nous sommes à notre tradition, à notre Pays et à notre langue. Ecrivain, moins que tout autre je ne peux oublier que ma pensée circule comme une sève dans le grand arbre héraldique et étymologique de la langue française et que ma liberté est constituée par celle de mes prédécesseurs. Chaque mot dont s'empare notre pensée s'irise de ses usages révolus. Notre orgueil n'est alors que la juste mesure de notre humilité: il nous hausse, par la reconnaissance que nous éprouvons, à la dignité d'intercesseurs. Maurras ne cesse de nous redire que notre legs est à la fois fragile et précieux. Si Maurras se fourvoie quelquefois lorsqu'il tente de définir ce qui menace, il discerne bien ce qui est menacé.

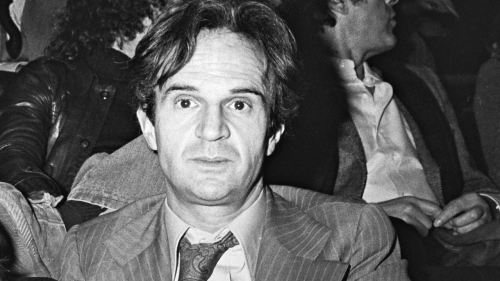

On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.

On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.  Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.  Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.

Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.  Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »

Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la