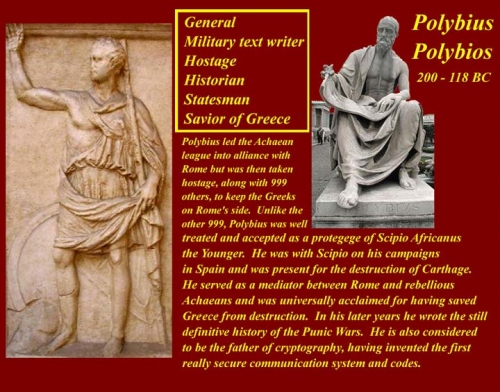

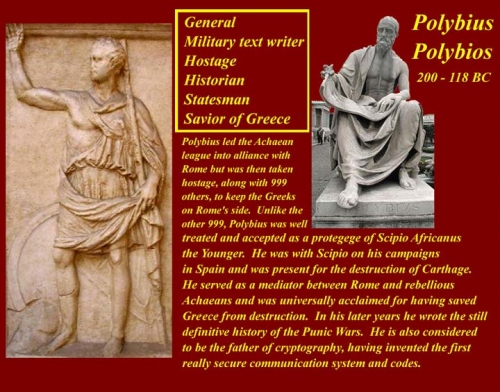

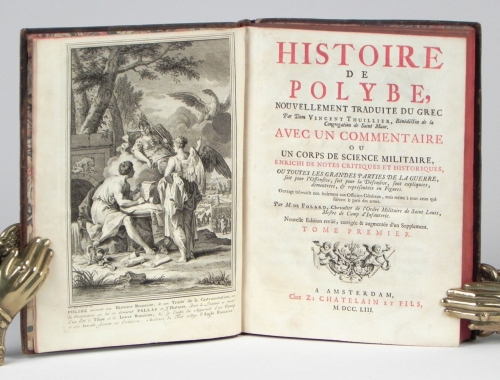

Sometime around 118 B.C., a boar-hunting octogenarian cantering through southern Greece suddenly fell off his horse. The sprightly retiree — who ended up succumbing to his injuries — was Polybius, the great historian and chronicler of the Punic Wars. Born into the highest echelons of Greek aristocracy, Polybius lived a life worthy of Odysseus, or perhaps of a toga-clad Forrest Gump. From the rise of Rome as the uncontested hegemon of the Mediterranean to the brutal destruction of Carthage and the final subjugation of the Hellenistic world, he bore direct witness to a series of system-shattering events. His discussion of these epochal shifts, and his soulful reflections on what they might mean for the future of power, order, and international justice, are freighted with insights for our own troubled era.

Polybius was raised in a politically fractured Greece — a land wreathed in the shadows of its former glory, and too consumed with its own bitter rivalries to adequately prepare for the rising Roman challenger across the Ionian Sea. Indeed, one of the most memorable passages of Polybius’ Histories is a speech made by a Greek ambassador at a peace conference in 217 B.C., during which the diplomat pleads in vain with his feuding countrymen to put aside their petty grievances and pay attention to the “clouds that loom in the west to settle on Greece.”

Polybius’ hometown was Megalopolis, the most powerful member of the Achaean confederation, a collection of city-states that had joined forces to counterbalance Macedonian military might. Had Rome’s steady expansion into the Eastern Mediterranean not collided with his own leadership ambitions, the young noble would have enjoyed a highly successful political career. In all likelihood, the political wunderkind would have followed in the footsteps of his father, who had served as strategos — or top elected official — of the Achaean confederation several times throughout the 180s. In 170 B.C., 30-year-old Polybius was elected at the youngest possible age of eligibility to the position of hipparchos, the second highest office in the confederation. While in office, his cautious attempts to preserve Achaean independence by officially supporting Roman war efforts against Perseus of Macedon while tacitly pursuing a policy of passive neutrality ended up backfiring. At the end of the Third Macedonian War (168/167 B.C.) he was accused of anti-Roman conduct and unceremoniously bundled, along with a thousand other Achaeans, onto a ship bound for Italy.

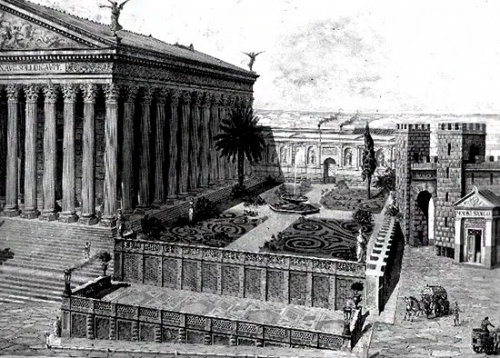

Polybius, however, was no ordinary political detainee. Due to his close friendship with the sons of Aemilius Paullus, the consul who had ground down the Macedonian phalanxes, he was allowed to remain in Rome while most of his fellow Greek prisoners were sent to eke out their existences in dreary backwaters scattered across Italy. It was at the throbbing heart of a youthful empire, hundreds of miles from his ancestral homeland — and in his curiously ambiguous role as both a captive and friend of Rome’s elites — that Polybius began to compose his sprawling, 40-volume history of Rome’s rise to dominance. Of this monumental work, which stretches from the First Punic War in 264 B.C. to the destruction of Corinth in 146 B.C., only five full volumes remain, along with disparate fragments of the remaining sections.

Polybius’ Histories should not only be viewed as a precious repository of information for classicists, but also as required reading for today’s national security managers. Indeed, over the past decade or so, growing apprehensions about China’s rise and America’s relative decline have prompted a surge in the study of the kind of great-power transitions experienced by Polybius. This heightened interest in the tectonics of geopolitical shifts has been accompanied by a singular fixation on the works of Thucydides and on what some political scientists — perhaps somewhat hastily and haphazardly — have termed the Thucydides Trap. Thucydides is in many ways the doyen of strategic history and a seminal figure in the Western canon. His elegant ruminations on war, politics, and the vagaries of human nature brim with world-weary wisdom and penetrating insight. His contemporary popularity amongst political scientists is also no doubt tied to his familiarity, as he remains a recurring character on international relations and security studies syllabi and a well-known figure within the halls of U.S. military academies. Casual familiarity, however, does not always equate with genuine intimacy and unfortunately he is often only cursorily read and understood. This becomes especially apparent whenever the great Athenian historian is invoked by some of the more ideologically-driven analysts and political operatives roaming Washington’s corridors of power.

Furthermore, the U.S. strategic community’s single-minded focus on Thucydides has perhaps obscured the intellectual depth and strategic relevance of some of his illustrious successors’ writings, including those penned by Polybius, a fellow Greek historian-cum-statesman. Indeed, in an era of great-power competition it may well be toward the latter that one should first turn for enduring insights into the prudential virtues of applied history, the insidious dangers of populism, and the challenges inherent to the exercise of primacy.

“Pragmatic History”: Polybius as the Father of Applied History

Polybius began by stating that his primary objective was to chart Rome’s rise to prominence, and to calmly and systematically explain both its drivers and underpinnings:

For who is so worthless and indolent as not to wish to know by what means and under what system of polity the Romans in less than fifty-three years have succeeded in subjecting nearly the whole inhabited world to their sole government—a thing unique in history?

For the Greek noble, this development was unprecedented not only in its scale and rapidity but also in its cross-regional character. Rome’s defeat of Carthage after more than a century of bipolar confrontation had allowed it to focus its vast resources on forcibly drawing Greece into its orbit. In so doing, he argued, the legions had meshed the Western and Eastern Mediterranean together, and subjected the entire civilized world — or oikumene — to their rule. The Roman soldiers fighting under Scipio Africanus at the battle of Zama, Polybius observed, had been fighting for a new form of glory — one that openly associated Rome’s destiny with that of universal empire. The power of this ideal — and its startling physical realization in the course of his lifetime — called for a new historiographical approach: one that viewed things synoptically, and that overrode antiquated geographical representations of the world. It also aimed for a deeper understanding of the connections between domestic political cultures and foreign policy, as well as between effective primacy and prudential leadership. “Previously,” Polybius notes,

The doings of the world had been, so to say, dispersed, as they were held together by no unity of initiative, results or locality; but ever since this date history has been an organic whole, and the affairs of Italy and Libya have been interlinked with those of Greek and Asia, all leading up to one end. (…) Fortune has guided almost all the affairs of the world in one direction, (…) a historian should likewise bring before his readers under one synoptical view the operations by which she has accomplished her general purpose.

It is this particular intellectual predisposition toward the synoptic, along with its acceptance of nuance, multicausality and complexity, that has rendered Polybius such an appealing figure over the centuries for theorists of statesmanship and grand strategy. Indeed, in his defense of what he termed “pragmatic history” — pragmatike historia — Polybius constantly exhorted his readers to move beyond their pinched disciplinary horizons to attain a sounder understanding of the issues at stake. In one of his more vivid parallels, Polybius compares the student of “isolated histories” to one “who, after having looked at the dissevered limbs of an animal once alive and beautiful, fancies he has been as good as an eyewitness of the creature itself in all its action and grace.” “One can get some idea of a whole from a part,” he adds, “but never knowledge or exact opinion.” Any accurate survey, he added, should involve an “interweaving” (symploke) of “all particulars, in their resemblances and differences.” In this, the reader is reminded of Sir Francis Bacon’s playful division of men of learning into various insect categories: ants, spiders, and bees—a taxonomy the Englishman laid out in the following terms:

It is this particular intellectual predisposition toward the synoptic, along with its acceptance of nuance, multicausality and complexity, that has rendered Polybius such an appealing figure over the centuries for theorists of statesmanship and grand strategy. Indeed, in his defense of what he termed “pragmatic history” — pragmatike historia — Polybius constantly exhorted his readers to move beyond their pinched disciplinary horizons to attain a sounder understanding of the issues at stake. In one of his more vivid parallels, Polybius compares the student of “isolated histories” to one “who, after having looked at the dissevered limbs of an animal once alive and beautiful, fancies he has been as good as an eyewitness of the creature itself in all its action and grace.” “One can get some idea of a whole from a part,” he adds, “but never knowledge or exact opinion.” Any accurate survey, he added, should involve an “interweaving” (symploke) of “all particulars, in their resemblances and differences.” In this, the reader is reminded of Sir Francis Bacon’s playful division of men of learning into various insect categories: ants, spiders, and bees—a taxonomy the Englishman laid out in the following terms:

The men of experiment are like the ant, they only collect and use, the reasoners resemble spiders, who make cobwebs out of their own substance. But the bee takes a middle course; it gathers its material from the flowers of the garden and of the field, but transforms and digests it by a power of its own.

Polybius was clearly arguing in favor of a historiographical approach akin to that of the cross-pollinating bee — one that widely absorbs multiple external sources of information, skillfully synthesizes that same information, and then seeks to infer connections by drawing on well-honed analytical abilities. Possessing such historically informed knowledge, along with a capacity for intellectual cross-pollination was, according to the Achaean, essential to statesmanship. Indeed, Polybius not only makes it evident from the get-go that his Histories are geared toward the policymaker, he also argues that a grounding in history is a prerequisite for political leadership.

In this the Greek historian was not wholly original. In periods of great-power flux, thinkers have traditionally glanced nervously over their shoulder, to scry past patterns of state behavior. For statesmen grappling with the uncertainty of their specific circumstances the “process of liaising between the universal and the particular has often been conceptualized in terms of a temporal process,” with the hope that the lessons of yesteryear hold the promise of better ascertaining future outcomes. Where Polybius stands out from his predecessors and contemporaries is in his dogged insistence on what is required of a true historian. Indeed, according to the Achaean, the scholar must also be something of an Indiana Jones-like figure — a man of action with a taste for travel, adventure, and preferably a firsthand experience in the handling of affairs of state.

Polybius, one classicist notes, “for the most part lived up to the high standards he set himself.” Not only did he crisscross the Mediterranean, traipsing across battle sites, decoding faded inscriptions, and interviewing eyewitnesses, he also bore witness to key events, such as the Roman destruction of Carthage in the company of Scipio Aemilianus. According to one account, the warrior-scholar (by then in his mid-fifties) even joined a Roman testudo, or shielded formation, in the storming of a Carthaginian position. Finally given permission to return to his homeland in 150 B.C., Polybius then played an important diplomatic role, assisting in the Roman reconstruction and settlement of Greece. Indeed, centuries later travelers such as Pausanias reported seeing monuments in Greece thanking the historian for having “mitigated Roman wrath against Greece.”

The Tocqueville of Republican Rome?

It is the hybrid quality of Polybius’s experience — both as an individual subjected to hegemonic domination, and as an intimate of that same hegemon’s national security establishment — that renders his observations on Roman foreign policy so fascinating. His Histories are marked by a certain distance intérieure — and a dispassionate yet keen-eyed attention for detail — one that brings to mind other, more recent studies of emerging powers penned by shrewd outsiders, such as Alexis de Tocqueville’s Democracy in America. In some ways, Polybius fits within a broader tradition in Greco-Roman antiquity that associated great historical work with displacement and exile. In his essay De Exilo, Plutarch memorably drew attention to such a link, observing, “that the Muses as it appears, called exile to their aid in perfecting for the ancients the finest and most esteemed of their writings.” After all, Herodotus and Xenophon had both experienced the trauma of exile, and Thucydides famously confessed that his long years away from Athens “free from distractions” had allowed him to attain a greater degree of objectivity and clarity. Edward Said, in his commentary on the figure of the intellectual in exile, notes that such an individual can be compared to

a shipwrecked person who learns to live in a certain sense with the land, not on it, not like Robinson Crusoe, whose goal is to colonize his little island, but more like Marco Polo, whose sense of the marvelous never fails him, and who is always a traveler, a provisional guest, not a freeloader, conqueror, or raider. Because the exile sees things in terms both of what has been left behind, and what is actual here or now, there is a double perspective that never sees things in isolation.

Polybius’ own shipwrecked condition may have allowed him to reach conclusions about Rome’s strategic culture and trajectory that would have eluded other, more rooted, observers. It also meant that he was obliged to traverse the treacherous reefs of Rome’s culture wars, in a high society that entertained a bizarre, schizoid relationship with Greek culture. This was an era, after all, when leading politicians such as Cato openly associated Hellenism with sexual prurience, social decadence, and political disorder — all while seeking instruction from Athenian savants, admiring Thucydides, and quoting Homer. The historian was therefore required to walk something of a literary tightrope: providing an unvarnished assessment of the new hegemon’s strategic performance for the benefit of his fellow Greeks, yet taking care not to unduly alienate his Roman hosts and captors. There are certainly moments when the political detainee opts for circumspection over candor. For instance, when broaching the issue of the final destruction of Carthage — an event which sent ripples across the Mediterranean — Polybius avoids taking a clear position on the strategic necessity of such a radically punitive action.

All in all, however, one cannot help but be impressed by the dexterity with which he pulls off this intellectual balancing act. Although the Greek historian clearly admired Rome’s patriotic vigor and military prowess, along with aspects of its politeia, or socio-political structure, he was also unabashedly critical of what he perceived as early signs of Roman imperial overreach and hubris in the conduct of their “universal domination.” As University of Toronto professor Ryan Balot notes, Polybius was “no political anthropologist,” and his “account was far from value neutral.” Instead, he

offered a careful ethical appraisal of Rome’s domestic and foreign politics, with a view both to praising the Romans for their virtues and to criticizing the Romans’ excesses and self-destructive tendencies. His critique (…) was ameliorative. He posed his ethical challenges to the Romans with a deeper educational intention in mind, namely, to challenge the Romans’ self-destructive tendencies to behave harshly, arrogantly, and overconfidently.

Anacylosis and the Question of Hegemonic Decline

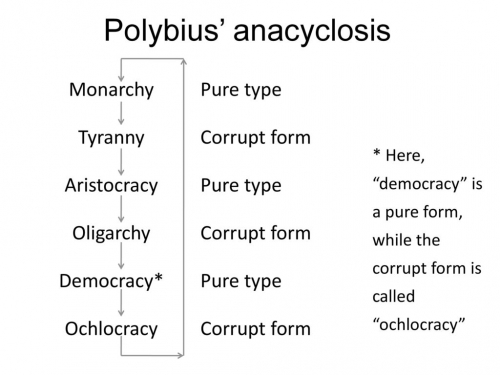

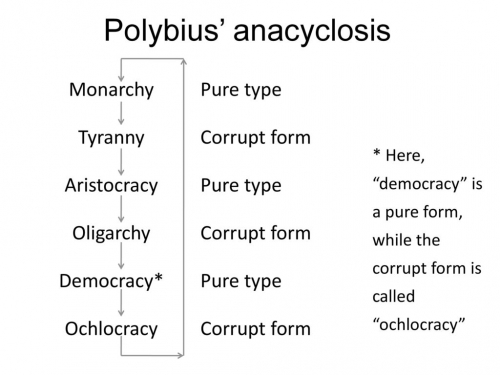

Like most Greco-Roman thinkers prior to the advent of teleological Christianity, Polybius understood time as more circular than linear. Drawing on an organicist vision of politics that can be traced back to the pre-Socratic age, Polybius argued that nations were ensnared within a quasi-biological cycle of growth and degeneration from which there can be no escape. There are two agencies “by which every state is liable to decay,” he explained, “the one external and the other a growth of the state itself.” There could be no “fixed rule about the former,” but the latter was a “regular process.” This process, which Polybius terms anacylosis, occurs as a polis’ system of government rotates through three separate conditions — monarchy, aristocracy, and democracy — each of which conceals, like a sinister larval parasite, its corrupted form.

Monarchy usually devolved into tyranny, aristocracy into oligarchy, and democracy — the most dangerous system of all — inevitably collapsed into what Polybius called ochlocracy, i.e. mob (ochlos) rule. In an ochlocracy, the people are governed by thumos (passion, wrath, and the desire for recognition), rather than logimos (reason), and inevitably end up turning to a monarch in a desperate quest for order, thus setting off the cycle once more. In one of the more remarkable passages of the Histories, the Achaean compares the masses to an ocean, whose seemingly calm surface could, in the space of an instant, be whipped up by a ruthless demagogue into a raging tempest.

Such politically destructive storms could not be avoided, but they could be delayed. Famously, Polybius attributed Rome’s successful forestalling of anacylosis to its institutions, and to its “mixed constitution.” The Roman politeia, which combined elements of all three systems of government — democracy in the form of elections, aristocracy in the form of the senatorial class, and monarchic in the form of the considerable powers granted to consuls — maintained a state of delicate equilibrium, “like a well-trimmed boat.”

For Polybius, great-power competition was fundamentally a two-level game, and Rome’s imperial success was directly linked to the solidity of its internal political arrangement. The First Punic War, he suggested, lasted for so long (23 years) because both Rome and Carthage were “at this period still uncorrupted in principle, moderate in fortune, and equal in strength.” By the time of the Hannibalic War or Second Punic War, however, the Carthaginian system had begun to degenerate, until finally it had succumbed to the corrosive political forces which affect all empires. Polybius stresses the strategic importance of time — or of windows of opportunity — in bouts of protracted competition. One of the reasons Rome prevailed, he suggests, was because even though it may have been equal to Carthage at the outset of the competition, it was on an ascending curve, while Carthage’s power trajectory had begun to trend downward.

The power and prosperity of Carthage had developed far earlier than that of Rome, and in proportion to this her strength had begun to decline, while that of Rome was at its height, at least so far as her system of government was concerned.

Rome’s social cohesiveness and political stability had provided it with the necessary reservoirs of resilience to weather its enormous losses during the Second Punic War, as well as a series of crushing defeats. Patriotic unity in the face of misfortune, Polybius argued, was preserved through the shared memory of “the discipline of many struggles and troubles,” and by the “light of experience gained in disaster.” Indeed, some of the more interesting passages in the Histories deal with collective memory, and with the dangers of strategic amnesia. For Polybius, it was only when a state’s elites had a clear memory of past sacrifices, and of the efforts that had led to the construction of a political order, that they were capable of mustering the will to act in defense of that same order. The rapidity with which such recollections of the fragility of order and peace seemed to dissipate depressed Polybius, and — in his opinion — rendered anacylosis grimly ineluctable.

The robustness of Rome’s politeia, Polybius argued, was in part tied to its citizens’ recognition of the importance of strong, shared civic traditions in arresting the process of memorial entropy that inevitably leads to disunity and decline. The Greek historian comments approvingly on the various festivals, rites, and traditions designed to inculcate in every Roman the virtues of self-sacrifice, along with a healthy love of the state. He appeared particularly taken with the Roman aristocratic funeral, elaborately staged events featuring ancestor masks, long narrations of the martial exploits of the deceased and his forebears, and a great deal of pomp and circumstance. “There could not easily be a more ennobling spectacle for a young man who aspires to fame and virtue,” he enthuses, positing that by this means future generations are inspired to remember past struggles and continuously strive toward self-sacrifice and glory in the service of Rome.

Like many ancient historians, Polybius believed in the power of education through example, and through the actions of a set of paradigmatic figures. The most memorable characters in the Histories are thus paragons of prudence and virtue, men who retain a strong awareness of the fickleness of tyche, or fortune, and whose actions are guided by moderation and empathy. One such example would be Aemilius Paullus, who in a speech following his triumph over the Macedonian King Perseus, exhorts his Roman comrades to learn from their experience:

“It is chiefly,” he said, “at these moments when we ourselves or our country are most successful that we should reflect on the opposite extremity of fortune; for only thus, and then with difficulty, shall we prove moderate in the season of prosperity.”

“The difference,” he said, “between foolish and wise men lies in this, that the former are schooled by their misfortunes and the latter by those of others.”

In another remarkably cinematic moment, Polybius recounts standing next to Scipio Aemilianus during the burning of Carthage. Moved to tears by the scene, Scipio purportedly whispered Homeric verses, quoting Hector predicting the destruction of Troy. Another version of the scene has the Roman general grasping his friend’s hands, and mentioning his “dread foreboding” that one day the same doom would be visited on his own country. “It would be difficult to mention an utterance more statesmanlike and more profound,” gushes Polybius. For the Greek historian, Roman primacy could only be preserved if its security managers preserved — through the medium of applied history and moral exemplars — such a sense of prudence and empathy, along with an alertness to the capriciousness of fortune, which, to quote Hannibal in the Histories, “by a slight turn in the scale” can bring about geopolitical “changes of the greatest moment as if she were sporting with little children.” Driving this lesson home, darker, more cautionary tales are proffered in the form of the vainglorious fallen — tragic figures such as Philip V of Macedon who, despite being initially viewed as “the darling of the whole of Greece,” gradually succumbs to his more irascible impulses, morphing into a sanguinary despot with a taste for “human blood and the slaughter and betrayal of his allies.”

Hubris and Imperial Overreach

Polybius’ reflections on Roman imperialism are tinged with the same melancholy that suffuse his discussion of domestic political systems. Indeed, for the Achaean, hubris erupts when a nation’s foreign policy begins to suffer from the same maladies that afflict its domestic system of government — i.e. moral degeneration and strategic amnesia. Polybius was also remarkably forthright in his discussion of the tenuousness of “total victory” — particularly in insurgency-prone regions. Commenting on the Carthaginians’ mismanagement of their territories in Spain, he pointedly remarks that

while success in policy and victory in the field are great things, it requires much more skill and caution to make a good use of such success (…) they [the Carthaginians] had not learnt that those who preserve their supremacy best are those who adhere to the same principles by which they originally established it.

When a nation’s foreign policy is unmoored from its founding principles, or — worse still — reflects the pathologies of its own domestic dysfunction, a sudden, swift reversal in geopolitical fortune is likely to follow. As the classicist Arthur Eckstein notes, many of the historian’s predecessors and contemporaries shared this pessimistic view of the corrupting effects of power. Where Polybius differs somewhat is in the urgency of his tone and in his desire that “his audience be aware of this corrupting trend, and fight against it.”

Throughout the Histories, Polybius reminds his Roman readership — sometimes subtly, sometimes not so subtly — that primacy can only endure if it appears more benevolent, just, and conducive to prosperity than the system or lack of system that preceded it. A Roman foreign policy that operated at a disjuncture from the very virtues that had enabled the Italian city-state to attain its hegemonic position would only nurture resentment, for “it is by kind treatment of their neighbors and by holding out the prospect of further benefits that men acquire power.” Wise hegemons should not engage in overly punitive military policies, for “good men should not make war on wrongdoers with the object of destroying or exterminating them, but with that of correcting and reforming their errors.”

As Polybius contemplated the future of Roman imperial rule, his reflections began to appear more pessimistic. Noble figures such as Scipio Africanus and Scipio Aemilianus, with their ancient military virtue and humble acceptance of the role of contingency, are depicted as the granite-faced avatars of a dying era. Polybius frequently alludes to the fact that with Rome’s expansion, financial corruption, bureaucratic indolence, and strategic complacency have become endemic. He gives various examples of Roman boorishness and cultural insensitivity. One such anecdote involves a Roman diplomat sent to mediate a dispute between a Greek Seleucid king and Ptolemaic Egypt. Without giving the Greek monarch any time to deliberate with his advisers, the Roman envoy traces a circle in the sand and orders the king to give an answer before setting foot outside the circle. This action, Polybius notes, was “offensive and exceedingly arrogant.” The Achaean is also bluntly critical of the Roman decision, following the seizure of Syracuse in 212 B.C., to denude the city of all its art and riches, observing that it would only stoke the resentment of the despoiled and was therefore strategically shortsighted in addition to immoral. Perhaps most significantly, the surviving fragments of the Histories end with the ominous image of Polybius watching a gaggle of braying Roman legionaries roll dice across priceless works of art, torn from the smoking ruins of Corinth.

The Enduring Relevance of Polybius

It is unfortunate that Polybius is not as widely read as he once was. Part of the problem may be that he is not the most accessible of historians. Indeed, scholars have long griped about the dryness of his prose, which is bare of the stylistic embellishments and rhetorical adornments so characteristic of other classical writers. Ancient critics scoffed that Polybius’ Histories were one of the major works that socialites liked to display on their bookshelves but never actually read in their entirety, while the great classicist Arnaldo Momigliano — in a rather waspish turn of phrase — quipped that Polybius “wrote as badly as the professors who studied him.”

Notwithstanding these stylistic critiques, there is evidence that in reality Polybius exerted an enormous influence over successive generations of thinkers. First in the classical era, with towering figures such as Cicero and Livy praising Polybius as “a particularly fine author,” and “an author who deserves great respect,” then following his eventual rediscovery in fifteenth-century Florence after centuries of obscurity. Indeed, the adventurous academic’s painstaking descriptions of Roman military modernization and politics were an object of fascination during the Renaissance and early Baroque eras. Machiavelli, in particular, was captivated by Polybius’ theories, as was the great sixteenth-century neostoic Justus Lipsius, who called for the reorganization of modern armies along the lines of the Roman legions portrayed in the Histories. Polybius’ ideas on the virtues of a mixed constitution also shaped Enlightenment ideals, influencing luminaries ranging from Montesquieu to the Founding Fathers of the United States, while saturnine Victorians chewed over his concept of anacylosis as they debated the extent and duration of British imperial primacy.

What relevance do the Histories have for our own interstitial age? Can the Greek historian’s views on the conduct of geopolitical analysis help us refine our ability to engage with complexity and develop more thoughtful approaches to emerging challenges? And how can Polybian insights be applied to the present condition, as the United States grapples with growing domestic disunity, the rise of populism, and its own relative decline?

Embracing the Polybian Mode of Inquiry in the Study of Foreign Relations

Polybius took a multidisciplinary intellectual approach to the study of international affairs, and sought — like most effective grand strategists — to detect patterns across time, space, and scale. In this, he was also a product of his times. Indeed, ancient Greek culture distinguished between different modes of knowledge, and between speculative reason and practical wisdom. As Aristotle observes in his Nichomachean Ethics, the sphere of political action was one of ambiguity, inconstancy and variety — one that necessitated its own form of intelligence or “practical wisdom”: whereas “scientific knowledge is demonstrable, skill and practical wisdom are concerned with what is otherwise.” Geopolitics is a fundamentally human endeavor, ill-suited to the positivist, quantitative approaches now increasingly prevalent within the American social sciences. Polybius would no doubt be alarmed that in so many quarters (albeit thankfully not all) scholarly rigor has also come to be associated with universal models and parsimonious theories — rigid schema that seek to redefine the “cloudlike subject of [international] politics as the object of a clocklike science.” At a time when the field of applied history appears caught in a grim death spiral of its own, Polybius’ Histories serve as a powerful reminder of its prudential value — not only in terms of understanding the past, but also as a means of preparing for the onslaughts of Tyche — or Fortune, that most fickle of goddesses. As University of Edinburgh professor Robert Crowcroft rightly notes, “if one makes a claim to expertise in cause and effect, one should be trained to discern patterns and project trends forward.” A training in applied history can allow for greater intellectual agility, including with regard to the framing and conceptualization of epoch-spanning and cross-regional trends. Were he alive today, Polybius would most likely second the call, originating in Australia, to recast our collective mental map of the Asia-Pacific by referring to it as the Indo-Pacific. Indeed, the Indian and Pacific oceans now form part of a larger strategic continuum for U.S. defense planners, just as the Eastern and Western halves of the Mediterranean merged into one geopolitical space in the course of the Greek historian’s lifetime.

Great Power Competition Is a Competition Between Domestic Systems

Another of Polybius’s major insights is that any protracted bipolar struggle will likely constitute a death match between two domestic political systems. The Rome-Carthage rivalry was a grueling conflict of attrition that severely taxed the resources, morale, and alliance structures of both states. While Rome’s military efficiency and capacity for innovation played a major role in its final victory, Polybius argues that its institutional solidity and sense of societal cohesiveness played an equally significant part. As the United States seeks to restructure its grand strategy around the concept of great power competition, it must remain mindful of the need to strengthen its economic and societal foundations at home, by striving to remain a beacon of openness, freedom, and innovation. Equally important will be uniting the American people around a revived sense of shared destiny via a renewed emphasis on civics, national history, and a political discourse that privileges unity of purpose over the narcissism of small differences.

International Order and the Perils of Strategic Amnesia

Indeed, Polybius also reminds us of the dangers inherent to a foreign policy unmoored from its nation’s founding principles. The current U.S. president’s disavowal of some of these core tenets — the American Republic’s creedal nature and its basis in civic rather than cultural nationalism — has fueled fears of an eventual renunciation of Washington’s international mission. Both are, after all, closely linked. America’s unique sense of political community has historically underpinned its postwar internationalism and sense of “ethical egoism.” It has also furnished the ideational cement for its alliances with like-minded democratic powers, and the spiritual foundations of its refusal to let authoritarian powers carve out exclusionary spheres of influence. While some of the current debates surrounding the concept of a liberal international order may occasionally seem somewhat circular and tedious — especially for foreign observers troubled by the rise of authoritarian actors, and mindful of the overall benefits of American leadership — their intensity does also serve a useful purpose. Indeed, by taking aim at some of the more rosy-hued preconceptions of the American strategic community, these critiques force the order’s champions to return to first principles — and subsequently present a more balanced, thoughtful, and accessible defense of the virtues of American primacy to their fellow citizens and allies. Indeed, according to Polybius, one of the main accelerants of decline is a nation’s tendency toward collective amnesia, and its denizens’ tendency, after barely a few generations, to forget the struggles and sacrifices that led to their dominance of the international system in the first place. By refocusing public attention on the conditions under which postwar statesmen labored to structure various aspects of the extant order, strategic commentators can help build a more considered, and less reflexive, base of support for American internationalism and leadership.

Prudence and Humility Buttress Primacy in an Era of Relative Decline

Last but not least, American primacy can only be preserved if it continues to appear more appealing than various structural alternatives, ranging from competitive multipolarity to a world divided by a twenty-first century concert of nations, or segmented into spheres of influence. In an era characterized by a decline in U.S. relative power, this will require a novel approach, one characterized by greater prudence and humility, and laser-focused on the cultivation and preservation of alliances. If Rome prevailed in its system-wide competition, Polybius suggests, it was also because, by and large, it appeared to offer smaller Mediterranean polities a more attractive and less coercive international order than that proposed by Carthage. The Polybian emphasis on strategic empathy and respectful diplomacy could prove instructive for current and future U.S. administrations as they seek to enroll the help of other, less powerful states in their global competitive strategy against authoritarian behemoths. Polybius’ own colorful life — as a Greek observer of Rome’s rise — also serves as a demonstration of the virtues of travel, multilingualism, and deep-rooted cultural awareness when conducting strategic assessments of both allies and adversaries.

It also suggests that foreign friends of hegemons, by remaining at a certain critical distance, can prove useful and are occasionally worth listening to. This has, of course, been a conceit of Europeans — and of the British in particular — ever since America’s rise to international prominence and Prime Minister Harold Macmillan’s condescending remark that London should play Greece to Washington’s Rome. Such notions have often been breezily dismissed by self-assured American statesmen and commentators — much as Virgil in the Aeneid dismissively contrasted the airy, intellectual Greeks to the vigorous, conquering Romans. Nevertheless, in this day and age, the defense of the existent order can no longer be a disproportionately American endeavor. Without greater unity and a shared sense of urgency, the world’s community of democracies may well end up like the squabbling Greek states at the beginning of Polybius’ Histories: mere shadows of their former glory, relegated to the sidelines of history as another great power — this time located to the East — forcibly takes the reins of the international system.

Iskander Rehman is a Senior Fellow at the Pell Center for International Relations and Public Policy, and an Adjunct Senior Fellow at the Center for a New American Security. He holds a PhD in Political Science with distinction from the Institute of Political Studies in Paris (Sciences Po) and is a contributing editor at War on the Rocks. He can be followed on Twitter at @IskanderRehman

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Selon Hésiode, c'était le premier âge mythique, où "une lignée de mortels ‘en or’ a créé dans les premiers temps les immortels qui habitaient l'Olympe". Ils vivaient au temps de Kronos, lorsqu'il régnait au ciel ; comme des dieux, ils passaient leur vie, l’âme sans angoisse, loin du labeur et de la misère ; et leur misérable vieillesse ne leur pesait pas... (Hésiode - Les travaux et les jours).

Selon Hésiode, c'était le premier âge mythique, où "une lignée de mortels ‘en or’ a créé dans les premiers temps les immortels qui habitaient l'Olympe". Ils vivaient au temps de Kronos, lorsqu'il régnait au ciel ; comme des dieux, ils passaient leur vie, l’âme sans angoisse, loin du labeur et de la misère ; et leur misérable vieillesse ne leur pesait pas... (Hésiode - Les travaux et les jours).

Appliqué au monde romain, le concept d’extériorité ne veut pas dire, comme dans l’optique judéo-chrétienne, transcendance d’une loi qui s’impose inconditionnellement à l’intériorité humaine ; la cérémonie n’est pas l’exécution d’un devoir-être éternel et immuable, ni l’actualisation d’un mystère méta-historique : les termes sur lesquels elle se fonde sont tous objectifs, mais immanents à l’histoire. Chez les Romains, le sacré ne présente aucun caractère panthéiste ou mystique : il existe essentiellement, nous dit Roloff, dans le cas particulier, dans l’évènement particulier, ce qui est parfaitement conforme au caractère “casuistique” du mode de penser romain (10).

Appliqué au monde romain, le concept d’extériorité ne veut pas dire, comme dans l’optique judéo-chrétienne, transcendance d’une loi qui s’impose inconditionnellement à l’intériorité humaine ; la cérémonie n’est pas l’exécution d’un devoir-être éternel et immuable, ni l’actualisation d’un mystère méta-historique : les termes sur lesquels elle se fonde sont tous objectifs, mais immanents à l’histoire. Chez les Romains, le sacré ne présente aucun caractère panthéiste ou mystique : il existe essentiellement, nous dit Roloff, dans le cas particulier, dans l’évènement particulier, ce qui est parfaitement conforme au caractère “casuistique” du mode de penser romain (10).

1. K.-H. Roloff, « Caerimonia », in : Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Band XXXII, 1953, p. 101-138.

1. K.-H. Roloff, « Caerimonia », in : Glotta, Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Band XXXII, 1953, p. 101-138.

La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au VIe, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benoist étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter.

La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au VIe, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benoist étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter. Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres.

Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres. Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au Ve siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (IIIe siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au Ve siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (IIIe siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

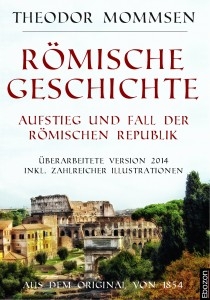

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

3) Tale conoscenza non è sapere se non è innanzitutto uno stato dell’essere; lo stato dell’essere è vedere l’Invisibile, che è l’Indicibile, ma per colui che è Essere non è che l’Uno, l’Istante che è fuori dal tempo: colui che vive nella dimensione dello Spirito è nel tempo pur essendo, nella radice, fuori dal tempo, vedrà il Divenire che è Essere, come indica l’enigmatico sorriso dell’Apollo di Veio, Egli, sorridendo della nostra stupidità, accenna, svela e rivela la Verità: l’Assoluto, il Divino è semplicemente ciò che tu vedi e che sei! Tu però non lo sai!

3) Tale conoscenza non è sapere se non è innanzitutto uno stato dell’essere; lo stato dell’essere è vedere l’Invisibile, che è l’Indicibile, ma per colui che è Essere non è che l’Uno, l’Istante che è fuori dal tempo: colui che vive nella dimensione dello Spirito è nel tempo pur essendo, nella radice, fuori dal tempo, vedrà il Divenire che è Essere, come indica l’enigmatico sorriso dell’Apollo di Veio, Egli, sorridendo della nostra stupidità, accenna, svela e rivela la Verità: l’Assoluto, il Divino è semplicemente ciò che tu vedi e che sei! Tu però non lo sai! Si conosce solo ciò che si è e si è solo ciò che si conosce. Gli Dei non esistono a priori (per fede) ma esistono solo se si conoscono e si conoscono solo se si esperimentano, quindi esistono solo per colui il quale li esperimenta, cioè li vive e quindi li conosce; nel senso che, pur esistendo da sempre, per colui il quale non li conosce Essi non esistono. Tale è il significato della frase: “I Greci non credevano negli Dei; poiché li vedevano!”

Si conosce solo ciò che si è e si è solo ciò che si conosce. Gli Dei non esistono a priori (per fede) ma esistono solo se si conoscono e si conoscono solo se si esperimentano, quindi esistono solo per colui il quale li esperimenta, cioè li vive e quindi li conosce; nel senso che, pur esistendo da sempre, per colui il quale non li conosce Essi non esistono. Tale è il significato della frase: “I Greci non credevano negli Dei; poiché li vedevano!”

It is this particular intellectual predisposition toward the synoptic, along with its acceptance of nuance, multicausality and complexity, that has rendered Polybius such an appealing figure over the centuries for theorists of statesmanship and grand strategy. Indeed, in his

It is this particular intellectual predisposition toward the synoptic, along with its acceptance of nuance, multicausality and complexity, that has rendered Polybius such an appealing figure over the centuries for theorists of statesmanship and grand strategy. Indeed, in his

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective du contenu et des causes de la décadence fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l'inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparation de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, des termes qui sont mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre :

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective du contenu et des causes de la décadence fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l'inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparation de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, des termes qui sont mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre : L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome.

L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome.

Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public :

Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public : Il va de soi que les anciens Romains ignoraient le lois mendéliennes de l’hérédité ainsi que les complexités du fonctionnement de l’ADN, mais ils savaient fort bien comment distinguer un barbare venu d’Europe du nord d’un barbare venu d’Afrique. Certains esclaves étaient fort prisés, tels les Germains qui servaient même de garde de corps auprès des empereurs romains. En revanche, certains esclaves venues d’Asie mineure et d’Afrique, étaient mal vus et faisaient l’objet de blagues et de dérisions populaires.

Il va de soi que les anciens Romains ignoraient le lois mendéliennes de l’hérédité ainsi que les complexités du fonctionnement de l’ADN, mais ils savaient fort bien comment distinguer un barbare venu d’Europe du nord d’un barbare venu d’Afrique. Certains esclaves étaient fort prisés, tels les Germains qui servaient même de garde de corps auprès des empereurs romains. En revanche, certains esclaves venues d’Asie mineure et d’Afrique, étaient mal vus et faisaient l’objet de blagues et de dérisions populaires.

Lucius Quinctius Cincinnatus

Lucius Quinctius Cincinnatus

Voici les propos qu’on lui prête :

Voici les propos qu’on lui prête : Selon ce grandiose Calgacus, on est là aussi pour être rincés par les impôts qui n’ont jamais été aussi élevés (France, Allemagne, USA) pour les couches faibles et moyennes dans ce monde pourtant si libéral :

Selon ce grandiose Calgacus, on est là aussi pour être rincés par les impôts qui n’ont jamais été aussi élevés (France, Allemagne, USA) pour les couches faibles et moyennes dans ce monde pourtant si libéral :

Above all, we must shed from within ourselves the idea that we, personally, are “entitled” to free speech or that the masses can welcome the whole truth. If we still have these notions, then we are in fact still slaves to our time’s democratic naïveté. No, free speech is at once a duty and a prize, to be exercised only once we have become worthy, by our own personal excellence and self-mastery. That was, at any rate, the way Diogenes the Cynic saw things, calling free speech “the finest thing of all in life.”

Above all, we must shed from within ourselves the idea that we, personally, are “entitled” to free speech or that the masses can welcome the whole truth. If we still have these notions, then we are in fact still slaves to our time’s democratic naïveté. No, free speech is at once a duty and a prize, to be exercised only once we have become worthy, by our own personal excellence and self-mastery. That was, at any rate, the way Diogenes the Cynic saw things, calling free speech “the finest thing of all in life.”

The nineteenth-century French historian Fustel de Coulanges memorably showed, in his La Cité antique, the fundamental role which the religion had in shaping the laws, families, and very statehood of Greek and Roman societies. The ancient family and state were presided over by fathers also playing the role of priests. Participation in the religion defined who was a member of the community, whether familial or political, what were the inviolable sacred spaces were (the household, the city, the federal sanctuary), what were the duties of each, and who were the ancestors and gods one had to live up to. The religious-familial-political community – all the associated sentiments reinforcing one another in wondrous harmony – and its rules were constantly reinforced by regular and mandatory ritualistic activity featuring sacrifices, a set calendar, festivals, and so on. Coulanges says:

The nineteenth-century French historian Fustel de Coulanges memorably showed, in his La Cité antique, the fundamental role which the religion had in shaping the laws, families, and very statehood of Greek and Roman societies. The ancient family and state were presided over by fathers also playing the role of priests. Participation in the religion defined who was a member of the community, whether familial or political, what were the inviolable sacred spaces were (the household, the city, the federal sanctuary), what were the duties of each, and who were the ancestors and gods one had to live up to. The religious-familial-political community – all the associated sentiments reinforcing one another in wondrous harmony – and its rules were constantly reinforced by regular and mandatory ritualistic activity featuring sacrifices, a set calendar, festivals, and so on. Coulanges says: We are shocked to see, throughout Greco-Roman history, government and even military business being significantly affected by apparently trivial “omens” such as the weather, the entrails of animals, the flight of birds, dreams, sneezes, the inscrutable sayings of the oracles, to not speak of more significant events such as earthquakes and eclipses. All these were interpreted not as chance occurrences but as manifestations of divine will.

We are shocked to see, throughout Greco-Roman history, government and even military business being significantly affected by apparently trivial “omens” such as the weather, the entrails of animals, the flight of birds, dreams, sneezes, the inscrutable sayings of the oracles, to not speak of more significant events such as earthquakes and eclipses. All these were interpreted not as chance occurrences but as manifestations of divine will. Plutarch, in his Life of Lycurgus, attributes a similar role to religious ritual in promoting hope and courage (my emphasis):

Plutarch, in his Life of Lycurgus, attributes a similar role to religious ritual in promoting hope and courage (my emphasis):

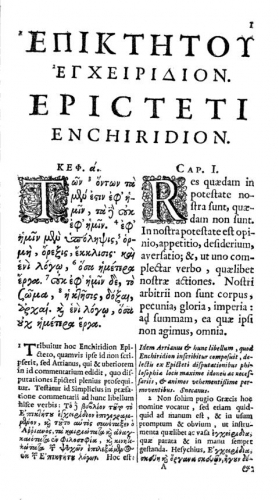

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point:

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point: The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

Was de geschiedenis van Rome een voorafspiegeling van die van het Duitsland waarin Theodor Mommsen leefde en stierf?

Was de geschiedenis van Rome een voorafspiegeling van die van het Duitsland waarin Theodor Mommsen leefde en stierf?  Zijn die harde woorden, die harde oordelen van Mommsen over Bismarck en het door hem verenigde Duitsland wel gerechtvaardigd?

Zijn die harde woorden, die harde oordelen van Mommsen over Bismarck en het door hem verenigde Duitsland wel gerechtvaardigd?