Puede que los tiempos estén cambiando –por lo menos un poco– y que EE.UU. e Israel ya no puedan dictar al resto del mundo cómo hay que manejar las crisis en Oriente Próximo, aunque la secretaria de Estado Hillary Clinton y sus amigos neoconservadores en el Congreso y en los medios estadounidenses han tardado en darse cuenta. Tal vez piensan que siguen controlando la situación, que siguen siendo los listos que menosprecian a advenedizos como los dirigentes de Turquía y Brasil que tuvieron la audacia de ignorar las advertencias de EE.UU. y siguieron recurriendo a la diplomacia para prevenir una posible nueva guerra, ésta respecto a Irán.

El lunes, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva anunciaron su éxito al persuadir a Irán para que envíe aproximadamente un 50% de su uranio poco enriquecido a Turquía a cambio de uranio más enriquecido para su utilización en aplicaciones médicas pacíficas.

El acuerdo tripartito es análogo a otro planteado a Irán por países occidentales el 1 de octubre de 2009, que obtuvo la aprobación iraní en principio pero que luego fracasó.

El que el anuncio conjunto del lunes haya sorprendido a los funcionarios estadounidenses denota una actitud pretenciosa propia de una torre de marfil frente a un mundo que cambia rápidamente a su alrededor, como los antiguos imperialistas británicos desconcertados por una oleada de anticolonialismo en el Raj [administración colonial de India, N. del T.] o algún otro dominio del Imperio.

Significativamente, los funcionarios de EE.UU. y sus acólitos en los Medios Corporativos Aduladores (o MCA) no pudieron creer que Brasil y Turquía se atreverían a impulsar un acuerdo con Irán al que se opusieran Clinton y el presidente Barack Obama.

Sin embargo existían señales de que esos poderes regionales ascendentes ya no estaban dispuestos a comportarse como niños obedientes mientras EE.UU. e Israel tratan de tomarle el pelo al mundo para conducirlo a una nueva confrontación en Oriente Próximo.

Hacer frente a Israel

En marzo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se sintió tan molesto con la defensa del diálogo con Irán por parte del presidente Lula da Silva que dio un severo sermón al recién llegado de Sudamérica. Pero el presidente brasileño no cedió.

Lula da Silva se mostró crecientemente preocupado de que, a falta de una diplomacia rápida y ágil, Israel probablemente seguiría la escalada de sanciones con un ataque contra Irán. Sin andarse con rodeos, Lula da Silva dijo:

“No podemos permitir que suceda en Irán lo que pasó en Iraq. Antes de cualquier sanción, debemos realizar todos los esfuerzos posibles para tratar de lograr la paz en Oriente Próximo.”

Erdogan de Turquía tuvo su propia confrontación con un dirigente israelí poco después del ataque contra Gaza desde el 17 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, en el que murieron unos 1.400 habitantes de Gaza y 14 israelíes.

El 29 de enero de 2009, el presidente turco participó con el presidente israelí Shimon Peres en un pequeño panel moderado por David Ignatius del Washington Post en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Erdogan no pudo tolerar la resonante y apasionada defensa de la ofensiva de Gaza de Peres. Erdogan describió Gaza como “prisión al aire libre” y acusó a Peres de hablar fuerte para ocultar su “culpa”. Después de que Ignatius otorgó a Peres el doble del tiempo que a Erdogan, este último se enfureció, e insistió en responder al discurso de Peres.

El minuto y medio final, capturado por la cámara de la BBC, muestra a Erdogan apartando el brazo estirado de Ignatius, mientras éste trata de interrumpirlo con ruegos como: “Realmente tenemos que llevar a la gente a la cena”. Erdogan continúa, se refiere al “Sexto Mandamiento –no matarás-”, y agrega: “Estamos hablando de asesinatos” en Gaza. Luego alude a una barbarie “que va mucho más allá de lo aceptable,” y abandona la sala anunciando que no volverá a ir a Davos.

El gobierno brasileño también condenó el bombardeo de Gaza por Israel como “una reacción desproporcionada”. Expresó su preocupación de que la violencia en la región había afectado sobre todo a la población civil.

La declaración de Brasil se hizo el 24 de enero de 2009, sólo cinco días antes de la enérgica crítica de Erdogan ante el intento del presidente israelí de defender el ataque. Tal vez fue el momento en el que se plantó la semilla que germinó y creció en un esfuerzo decidido de actuar enérgicamente para impedir otro sangriento estallido de hostilidades.

Es lo que Erdogan hizo, con la colaboración de Lula da Silva. Los dos dirigentes regionales insistieron en un nuevo enfoque multilateral para impedir una potencial crisis en Oriente Próximo, en lugar de simplemente aceptar la toma de decisiones en Washington, guiado por los intereses de Israel.

Así que pónganse al día, muchachos y muchachas en la Casa Blanca y en Foggy Bottom [Barrio de Washington en el que se encuentra la sede del Departamento de Estado, N. del T.]. El mundo ha cambiado; ya no tenéis la última palabra.

En última instancia podríais incluso agradecer que hayan aparecido algunos adultos prescientes, que se colocaron a la altura de las circunstancias, y desactivaron una situación muy volátil de la que nadie –repito, nadie– habría sacado provecho.

Argumentos falaces para un cambio de régimen

Incluso se podría haber pensado que la idea de que Irán entregue cerca de la mitad de su uranio poco enriquecido se vería como algo bueno para Israel, disminuyendo posiblemente los temores israelíes de que Irán podría obtener la bomba en un futuro previsible.

Desde todo punto de vista, la entrega de la mitad del uranio de Irán debería reducir esas preocupaciones, pero NO parece que la bomba sea la preocupación primordial de Israel. Evidentemente, a pesar de la retórica, Israel y sus partidarios en Washington no ven la actual disputa por el programa nuclear de Irán como una “amenaza existencial”.

Más bien la ven como otra excelente oportunidad para imponer un “cambio de régimen” a un país considerado uno de los adversarios de Israel, como Iraq bajo Sadam Hussein. Como en el caso de Iraq, el argumento para la intervención es la acusación de que Irán quiere un arma nuclear, un arma de destrucción masiva que podría compartir con terroristas.

El hecho de que Irán, como Iraq, ha desmentido que esté construyendo una bomba nuclear –o que no haya información verosímil que pruebe que Irán esté mintiendo (un Cálculo Nacional de Inteligencia de EE.UU. expresó en 2007 su confianza en que Irán había detenido tales empeños cuatro años antes)– es normalmente descartado por EE.UU. y sus MCA.

En su lugar se vuelve a utilizar la aterradora noción de que Irán con armas nucleares podría de alguna manera compartirlas con al-Qaida o algún otro grupo terrorista para volver a atemorizar al público estadounidense. (Se hace caso omiso del hecho de que Irán no tiene vínculos con al-Qaida, que es suní mientras Irán es chií, tal como el secular Sadam Hussein desdeñaba al grupo terrorista.)

No obstante, antes en este año, la secretaria de Estado Clinton, al responder a una pregunta después de un discurso en Doha, Qatar, dejó escapar una parte de esa realidad: que Irán “no amenaza directamente a EE.UU., pero amenaza directamente a muchos de nuestros amigos, aliados, y socios” –léase Israel, como el primero y principal de los amigos.

A Clinton también le gustaría que usáramos la gimnasia mental requerida para aceptar el argumento israelí de que si Irán construyera de alguna manera una sola bomba con el resto de su uranio (presumiblemente después de refinarlo al nivel de 90% requerido para un arma nuclear cuando Irán ha tenido problemas tecnológicos a niveles mucho más bajos), se plantearía una amenaza inaceptable para Israel, que posee entre 200 y 300 armas nucleares junto con los misiles y bombarderos necesarios para lanzarlas.

Pero si no se trata realmente de la remota posibilidad de que Irán construya una bomba nuclear y quiera cometer un suicidio nacional al utilizarla, ¿qué está verdaderamente en juego? La conclusión obvia es que el intento de infundir miedo respecto a armas nucleares iraníes es la última justificación para imponer un “cambio de régimen” en Irán.

Los orígenes de ese objetivo se remontan por lo menos al discurso del “eje del mal” del presidente George W. Bush en 2002, pero tiene un precedente anterior. En 1996, destacados neoconservadores estadounidenses, incluyendo a Richard Perle y Douglas Feith, prepararon un documento radical de estrategia para Netanyahu que planteaba un nuevo enfoque para garantizar la seguridad de Israel, mediante la eliminación o neutralización de regímenes musulmanes hostiles en la región.

Llamado “Cortar por lo sano: Una nueva estrategia para asegurar el país [Israel]”, el plan preveía abandonar las negociaciones de “tierra por paz” y en su lugar “restablecer el principio de la acción preventiva”, comenzando por el derrocamiento de Sadam Hussein y enfrentando a continuación a otros enemigos regionales en Siria, el Líbano e Irán.

Sin embargo, para lograr un objetivo tan ambicioso –con la ayuda necesaria del dinero y el poderío militar estadounidenses– había que presentar como insensatas o imposibles las negociaciones tradicionales de paz y exacerbar las tensiones.

Obviamente, con el presidente Bush en la Casa Blanca y con el público en EE.UU. indignado por los ataques del 11-S, se abrieron nuevas posibilidades –y Sadam Hussein, el primer objetivo para “asegurar el área”, fue eliminado por la invasión de Iraq dirigida por EE.UU-

Pero la Guerra de Iraq no se desarrolló con la facilidad esperada, y las intenciones del presidente Obama de revivir el proceso de paz de Oriente Próximo y de entablar negociaciones con Irán emergieron como nuevos obstáculos para el plan. Se hizo importante mostrar lo ingenuo que era el joven presidente ante la imposibilidad de negociar con Irán.

Saboteando un acuerdo

Muchas personas influyentes en Washington se espantaron el 1 de octubre pasado cuando Teherán aceptó enviar al extranjero 1.200 kilos (entonces cerca de un 75% del total en Irán) de uranio poco enriquecido para convertirlos en combustible para un pequeño reactor que realiza investigación médica.

El negociador nuclear jefe de Irán, Saeed Jalili, presentó el acuerdo “en principio” de Teherán en una reunión en Ginebra de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, presidida por Javier Solana de la Unión Europea.

Incluso el New York Times reconoció que esto, “si sucede, representaría un logro importante para Occidente, reduciendo la capacidad de Irán de producir rápidamente un arma nuclear, y logrando más tiempo para que fructifiquen las negociaciones”.

La sabiduría convencional presentada actualmente en los MCA pretende que Teherán echó marcha atrás respecto al acuerdo. Es verdad; pero es sólo la mitad de la historia, un caso que destaca cómo, en el conjunto de prioridades de Israel, lo más importante es el cambio de régimen en Irán.

El intercambio de uranio tuvo el apoyo inicial del presidente de Irán Mahmud Ahmadineyad. Y una reunión de seguimiento se programó para el 19 de octubre en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena.

Sin embargo el acuerdo fue rápidamente criticado por grupos de la oposición de Irán, incluido el “Movimiento Verde” dirigido por el candidato presidencial derrotado Mir Hossein Mousavi, quien ha tenido vínculos con los neoconservadores estadounidenses y con Israel desde los días de Irán-Contra en los años ochenta, cuando era el primer ministro y colaboró en los acuerdos secretos de armas.

Sorprendentemente fue la oposición política de Mousavi, favorecida por EE.UU., la que dirigió el ataque contra el acuerdo nuclear, calificándolo de afrenta a la soberanía de Irán y sugiriendo que Ahmadineyad no era suficientemente duro.

Luego, el 18 de octubre, un grupo terrorista llamado Jundallah, actuando con información extraordinariamente exacta, detonó un coche bomba en una reunión de altos comandantes de los Guardias Revolucionarios iraquíes y de dirigentes tribales en la provincia de Sistan-Baluchistán en el sudeste de Irán. Un coche repleto de Guardias también fue atacado.

Un brigadier general que era comandante adjunto de las fuerzas terrestres de los Guardias Revolucionarios, el brigadier que comandaba el área fronteriza de Sistan-Baluchistán y otros tres comandantes de brigada resultaron muertos en el ataque; docenas de oficiales militares y civiles resultaron muertos o heridos.

Jundallah reivindicó los atentados, que tuvieron lugar después de años de ataques contra Guardias Revolucionarios y policías iraníes, incluyendo un intento de emboscada de la caravana de automóviles del presidente Ahmadineyad en 2005.

Teherán afirma que Jundallah está apoyado por EE.UU., Gran Bretaña e Israel, y el agente en retiro de operaciones de la CIA en Oriente Próximo, Robert Baer, ha identificado a Jundallah como uno de los grupos “terroristas buenos” que gozan de ayuda de EE.UU.

Creo que no es coincidencia que el ataque del 18 de octubre –el más sangriento en Irán desde la guerra de 1980 hasta 1988 con Iraq– haya tenido lugar un día antes de que las conversaciones nucleares debían reanudarse en la OIEA en Viena para dar seguimiento al logro del 1 de octubre. Era seguro que los asesinatos aumentarían las sospechas de Irán sobre la sinceridad de EE.UU.

Era de esperar que los Guardias Revolucionarios fueran directamente a su jefe, el Supremo Líder Ali Jamenei y argumentaran que el atentado y el ataque en la ruta demostraban que no se podía confiar en Occidente.

Jamenei publicó una declaración el 19 de octubre condenando a los terroristas, a los que acusó de estar “apoyados por las agencias de espionaje de ciertas potencias arrogantes.”

El comandante de las fuerzas terrestres de los Guardias, quien perdió a su adjunto en el ataque, dijo que los terroristas fueron “entrenados por EE.UU. y Gran Bretaña en algunos países vecinos”, y el comandante en jefe de los Guardias Revolucionarios amenazó con represalias.

El ataque fue una noticia importante en Irán, pero no en EE.UU., donde los MCA relegaron rápidamente el incidente al gran agujero negro de la memoria estadounidense. Los MCA también comenzaron a tratar la cólera resultante de Irán por lo que consideraba como actos de terrorismo, y su creciente sensibilidad ante el cruce de sus fronteras por extranjeros, como un esfuerzo por intimidar a grupos “pro democracia” apoyados por Occidente.

A pesar de todo, Irán envía una delegación

A pesar del ataque de Jundallah y de las críticas de los grupos opositores, una delegación técnica iraní de bajo nivel fue a Viena a la reunión del 19 de octubre, pero el principal negociador nuclear de Irán, Saeed Jalili, no participó.

Los iraníes cuestionaron la fiabilidad de las potencias occidentales y presentaron objeciones a algunos detalles, como dónde tendría lugar la transferencia. Los iraníes plantearon propuestas alternativas que parecían dignas de consideración, como que se hiciera la transferencia del uranio en territorio iraní o en algún otro sitio neutral.

El gobierno de Obama, bajo creciente presión interior sobre la necesidad de mostrarse más duro con Irán, descartó directamente las contrapropuestas de Irán, al parecer por instigación del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, y del emisario regional neoconservador Dennis Ross.

Ambos funcionarios parecieron opuestos a emprender cualquier paso que pudiera disminuir entre los estadounidenses la impresión de que Ahmadineyad fuera otra cosa que un perro rabioso que debía sacrificarse, el nuevo sujeto más detestado (reemplazando al difunto Sadam Hussein, ahorcado por el gobierno instalado por EE.UU. en Iraq).

Ante todo eso, Lula da Silva y Erdogan vieron la semejanza entre el afán de Washington de una escalada de la confrontación con Irán y el modo en que EE.UU. había conducido al mundo, paso a paso, hacia la invasión de Iraq (completada con la misma cobertura ampliamente sesgada de los principales medios noticiosos estadounidenses.)

Con la esperanza de impedir un resultado semejante, los dos dirigentes recuperaron la iniciativa de transferencia de uranio del 1 de octubre y lograron que Teherán aceptara condiciones similares el lunes pasado. Especificaban el envío de 1.200 kilos de uranio poco enriquecido de Irán al extranjero a cambio de barras nucleares que no servirían para producir un arma.

Sin embargo, en lugar de apoyar la concesión iraní al menos como un paso en la dirección adecuada, los responsables de EE.UU. trataron de sabotearla, presionando en su lugar por más sanciones. Los MCA hicieron su parte al insistir en que el acuerdo no era más que otro truco iraní que dejaría a Irán con suficiente uranio para crear en teoría una bomba nuclear.

Un editorial en el Washington Post del martes, con el título “Mal acuerdo,” concluyó triste e ilusionadamente: “Es posible que Teherán eche marcha atrás incluso respecto a los términos que ofreció a Brasil y Turquía –caso en el cual esos países se verían obligados a apoyar sanciones de la ONU.”

El miércoles, un editorial del New York Times dio retóricamente unas palmaditas en la cabeza a los dirigentes de Brasil y Turquía, como si fueran campesinos perdidos en el mundo urbano de la diplomacia dura. El Times escribió: “Brasil y Turquía… están ansiosos de tener mayores roles internacionales. Y están ansiosos de evitar un conflicto con Irán. Respetamos esos deseos. Pero como tantos otros, fueron engañados por Teherán”.

En lugar de seguir adelante con el acuerdo de transferencia de uranio, Brasil y Turquía deberían “sumarse a los otros protagonistas importantes y votar por la resolución del Consejo de Seguridad”, dijo el Times. “Incluso, antes de eso, debieran volver a Teherán y presionar a los mulás para que lleguen a un compromiso creíble y comiencen negociaciones serias.”

Centro en sanciones

Tanto el Times como el Post han aplaudido la actual búsqueda por el gobierno de Obama de sanciones económicas más duras contra Irán –y el martes, consiguieron algo que provocó su entusiasmo.

“Hemos llegado a acuerdo sobre un borrador contundente [resolución de sanciones] con la cooperación tanto de Rusia como de China,” dijo la secretaria Clinton al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dejando claro que veía la oportunidad de las sanciones como una respuesta al acuerdo Irán-Brasil-Turquía.

“Este anuncio es una respuesta tan convincente a los esfuerzos emprendidos en Teherán durante los últimos días como cualquier otra que pudiésemos suministrar,” declaró.

A su portavoz, Philip J. Crowley, le quedó la tarea de explicar la implicación obvia de que Washington estaba utilizando las nuevas sanciones para sabotear el plan de transferir fuera del país la mitad del uranio enriquecido de Irán.

Pregunta: “¿Pero usted dice que apoya y aprecia [el acuerdo Irán-Brasil-Turquía], pero no piensa que lo obstaculiza de alguna manera? Quiero decir que, ahora, al introducir la resolución el día después del acuerdo, usted prácticamente asegura una reacción negativa de Irán.”

Otra pregunta: “¿Por qué, en realidad, si usted piensa que este acuerdo Brasil-Turquía-Irán no es serio y no tiene mucho optimismo en que vaya a progresar y que Irán seguirá mostrando que no es serio en cuanto a sus ambiciones nucleares, por qué no espera simplemente que sea así y entonces obtendría una resolución más dura e incluso Brasil y Turquía votarían por ella porque Irán los habría humillado y avergonzado? ¿Por qué no espera simplemente para ver cómo resulta?”

Una pregunta más: “La impresión que queda, sin embargo, es que el mensaje –seguro que es un mensaje para Irán, pero hay también un mensaje para Turquía y Brasil, y es básicamente: salgan de la arena, hay muchachos y muchachas grandes en el juego y no necesitamos que se metan. ¿No aceptan eso?”

Casi me da pena el pobre P.J. Crowley, que hizo todo lo posible por hacer la cuadratura de éste y otros círculos. Sus respuestas carecían de candor, pero reflejaban una extraña capacidad de adherirse a un punto clave; es decir, que la “verdadera clave”, el “tema primordial” es el continuo enriquecimiento de uranio por Irán. Lo dijo, en palabras idénticas o similares al menos 17 veces.

Es algo curioso, en el mejor de los casos, que en este momento el Departamento de Estado haya decidido citar ese único punto como algo espectacular. El acuerdo ofrecido a Teherán el 1 de octubre pasado tampoco requería que renunciara al enriquecimiento.

Y el énfasis actual en la no observación de resoluciones del Consejo de Seguridad –que habían sido exigidas por EE.UU. y sus aliados– recuerda misteriosamente la estrategia para llevar al mundo hacia la invasión de Iraq en 2003.

Crowley dijo que el gobierno no piensa en “un itinerario en particular” para someter a votación una resolución, y dijo que “tardará lo que sea”. Agregó que el presidente Obama “presentó un objetivo de que esto se termine a finales de esta primavera” –aproximadamente dentro de un mes.

Contrainiciativa

A pesar de los esfuerzos de los círculos oficiales de Washington y los formadores de opinión neoconservadores para desbaratar el plan Irán-Brasil-Turquía, todavía parece mantenerse vivo, por lo menos de momento.

Funcionarios iraníes han dicho que enviarán una carta confirmando el acuerdo a la OIEA dentro de una semana. Dentro de un mes, Irán podría embarcar 1.200 kilos de su uranio poco enriquecido a Turquía.

Dentro de un año, Rusia y Francia producirían 120 kilos de uranio enriquecido a 20% para utilizarlo en la reposición de combustible para un reactor de investigación en Teherán que produce isótopos con el fin de tratar a pacientes de cáncer.

En cuanto a la afirmación de Clinton de que China, así como Rusia, forma parte de un consenso sobre el borrador de resolución del Consejo de Seguridad, el tiempo lo dirá.

Se duda en particular de la firmeza de la participación china. El lunes, responsables chinos saludaron la propuesta Irán-Brasil-Turquía y dijeron que debe explorarse a fondo. Funcionarios rusos también sugirieron que se debería dar una oportunidad al nuevo plan de transferencia.

Las propuestas de nuevas sanciones tampoco van tan lejos como deseaban algunos partidarios de la línea dura en EE.UU. e Israel. Por ejemplo, no incluyen un embargo de gasolina y otros productos refinados del petróleo, un paso duro que algunos neoconservadores esperaban que llevara a Irán al caos económico y político como preludio para un “cambio de régimen”.

En su lugar, la propuesta de nuevas sanciones especifica inspecciones de barcos iraníes sospechosos de entrar a puertos internacionales con tecnología o armas relacionadas con el tema nuclear. Algunos analistas dudan de que esta provisión tenga mucho efecto práctico sobre Irán.

Israel consultará con Washington antes de emitir una respuesta oficial, pero funcionarios israelíes han dicho a la prensa que el acuerdo de transferencia es un “truco” y que Irán ha “manipulado” a Turquía y Brasil.

Existen todos los motivos del mundo para creer que Israel buscará exhaustivamente una manera de sabotear el acuerdo, pero no está claro que los instrumentos diplomáticos usuales funcionen en esta etapa. Queda, claro está, la posibilidad de que Israel se juegue el todo por el todo y lance un ataque militar preventivo contra las instalaciones nucleares de Irán.

Mientras tanto es seguro que el primer ministro israelí Netanyahu aplicará toda la presión que pueda sobre Obama.

Como antiguo analista de la CIA, espero que Obama tenga la sangre fría necesaria para ordenar un Cálculo Nacional de Inteligencia especial por la vía rápida sobre las implicaciones del acuerdo Irán-Brasil-Turquía para los intereses nacionales de EE.UU. y los de los países de Oriente Próximo.

Obama necesita una evaluación sin adornos de las posibles ventajas del acuerdo (y sus potenciales aspectos negativos) como contrapeso para el cabildeo favorable a Israel que inevitablemente influye en la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

* * *

Ray McGovern trabaja con Tell the Word, el brazo editor de la ecuménica Iglesia del Salvador en Washington, DC. Fue analista de la CIA durante 27 años y ahora sirve en el Grupo de Dirección de Profesionales Veteranos de la Inteligencia por la Cordura (VIPS).

Este artículo fue publicado primero en ConsortiumNews.com

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article25492.htm

Un agréable périple familial dans notre cher Hexagone, — on n'écrit plus la Doulce France, — m'a permis de suivre, l'actualité grâce aux quotidiens régionaux. Et durant la semaine écoulée, ils évoquaient les péripéties consécutives à la participation de quelques Français à l'opération turque de solidarité avec Gaza.

Un agréable périple familial dans notre cher Hexagone, — on n'écrit plus la Doulce France, — m'a permis de suivre, l'actualité grâce aux quotidiens régionaux. Et durant la semaine écoulée, ils évoquaient les péripéties consécutives à la participation de quelques Français à l'opération turque de solidarité avec Gaza.

Christen als Freiwild

Christen als Freiwild

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’attaque conduite par trois patrouilleurs lance-missiles israéliens de classe Saar, le 31 mai 2010, contre la flottille de la liberté, dans les eaux internationales de Méditerranée illustre la fuite en avant de Tel-Aviv.

L’attaque conduite par trois patrouilleurs lance-missiles israéliens de classe Saar, le 31 mai 2010, contre la flottille de la liberté, dans les eaux internationales de Méditerranée illustre la fuite en avant de Tel-Aviv.

Wolfgang PHILIPP:

Wolfgang PHILIPP:

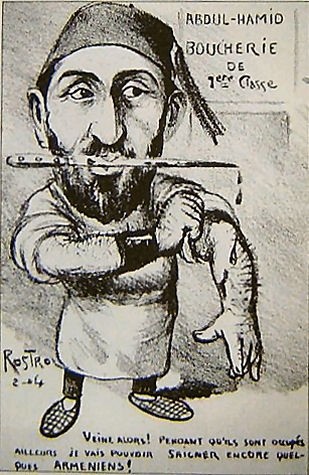

De afdeling uit Istanboel van de Vereniging voor Mensenrechten (IHD) organiseerde een herdenking voor de razzia op 220 leden van de Armeense intellectuele elite op 24 april 1915, het begin van de massamoorden.

De afdeling uit Istanboel van de Vereniging voor Mensenrechten (IHD) organiseerde een herdenking voor de razzia op 220 leden van de Armeense intellectuele elite op 24 april 1915, het begin van de massamoorden.

Am 12. Dezember 2009 gab die Regierung von Bulgarien – ehemaliges Mitgliedsland des Warschauer Pakts und heute NATO- und EU-Mitglied – bekannt, man werde sich ungeachtet erheblichen Drucks vonseiten Washingtons an Moskaus South-Stream-Projekt beteiligen.

Am 12. Dezember 2009 gab die Regierung von Bulgarien – ehemaliges Mitgliedsland des Warschauer Pakts und heute NATO- und EU-Mitglied – bekannt, man werde sich ungeachtet erheblichen Drucks vonseiten Washingtons an Moskaus South-Stream-Projekt beteiligen. Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

C’est à un gel diplomatique que nous assistons entre Washington et Ankara. En effet, la Turquie a rappelé son ambassadeur en poste aux Etats-Unis parce que la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants a qualifié la persécution des Arméniens par l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale de génocide. Pour Ankara, cela n’a apparemment aucune importance que les Etats-Unis soient le principal soutien pour toutes les tentatives turques d’adhérer à l’UE. On s’aperçoit une fois de plus que la Turquie ne tient jamais compte de ses partenaires officiels et, en lieu et place d’une attitude de circonspection, ne poursuit que ses seuls intérêts, quel qu’en soit le prix.

C’est à un gel diplomatique que nous assistons entre Washington et Ankara. En effet, la Turquie a rappelé son ambassadeur en poste aux Etats-Unis parce que la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants a qualifié la persécution des Arméniens par l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale de génocide. Pour Ankara, cela n’a apparemment aucune importance que les Etats-Unis soient le principal soutien pour toutes les tentatives turques d’adhérer à l’UE. On s’aperçoit une fois de plus que la Turquie ne tient jamais compte de ses partenaires officiels et, en lieu et place d’une attitude de circonspection, ne poursuit que ses seuls intérêts, quel qu’en soit le prix. In vielen Internetforen wird derzeit darüber diskutiert, in welchem Ausmaß der Staat durch seinen „Kampf gegen Rechts“ aktiv linke und linksextreme Organisationen sponsert. Dabei wird allerdings häufig übersehen, dass sich der staatliche „Kampf gegen Rechts“ gar nicht gegen „Rechte“ allgemein, sondern ausschließlich gegen rechte Deutsche richtet. Ist der Vorwurf also zutreffend, der „Kampf gegen Rechts“ ziele überhaupt nicht auf eine generelle Bekämpfung rechter Extremisten, wie staatlicherseits gern behauptet wird? Geht es in Wahrheit in erster Linie um Einschüchterung und Ausschaltung einer deutschen Opposition gegen die staatliche Einwanderungspolitik?

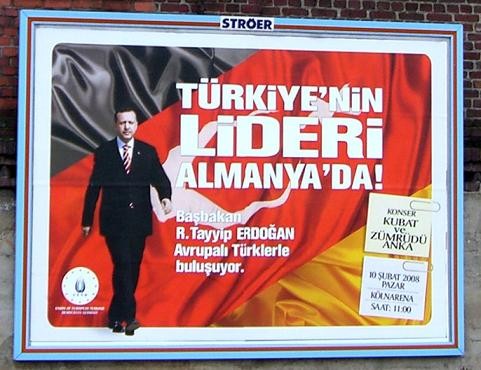

In vielen Internetforen wird derzeit darüber diskutiert, in welchem Ausmaß der Staat durch seinen „Kampf gegen Rechts“ aktiv linke und linksextreme Organisationen sponsert. Dabei wird allerdings häufig übersehen, dass sich der staatliche „Kampf gegen Rechts“ gar nicht gegen „Rechte“ allgemein, sondern ausschließlich gegen rechte Deutsche richtet. Ist der Vorwurf also zutreffend, der „Kampf gegen Rechts“ ziele überhaupt nicht auf eine generelle Bekämpfung rechter Extremisten, wie staatlicherseits gern behauptet wird? Geht es in Wahrheit in erster Linie um Einschüchterung und Ausschaltung einer deutschen Opposition gegen die staatliche Einwanderungspolitik? Die enge Verzahnung zwischen der deutschen Schickeria und insbesondere türkischen Rechtsextremisten zeigt sich aber auch auf anderen Politikfeldern: der in vielen Städten voranschreitende Aufbau eines parallelen türkischen Schulwesens; oder der Ausbau des Türkischen als faktischer Verwaltungssprache insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Die staatlich propagierte „Multikulturalität“ weicht immer deutlicher einer faktischen „Multinationalität“. Der bundesrepublikanische Staat schafft also kein gesellschaftliches Miteinander von Kulturen, sondern ein potenzielles Gegeneinander von Nationen.

Die enge Verzahnung zwischen der deutschen Schickeria und insbesondere türkischen Rechtsextremisten zeigt sich aber auch auf anderen Politikfeldern: der in vielen Städten voranschreitende Aufbau eines parallelen türkischen Schulwesens; oder der Ausbau des Türkischen als faktischer Verwaltungssprache insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Die staatlich propagierte „Multikulturalität“ weicht immer deutlicher einer faktischen „Multinationalität“. Der bundesrepublikanische Staat schafft also kein gesellschaftliches Miteinander von Kulturen, sondern ein potenzielles Gegeneinander von Nationen. In het bericht van gisteren had ik het reeds over de praktijken die Turkije erop nahoudt. Men kan nu zeggen dat de titel die ik hier gekozen heb zwaar overdreven is. Maar wanneer men naar de feiten kijkt, kan men niet anders dan zich toch ernstige vragen stellen. Het is ook heus niet zo dat het een nationalistische partij is die bepaalde feiten aan de kaak stelt, maar wel een christen-democratische.

In het bericht van gisteren had ik het reeds over de praktijken die Turkije erop nahoudt. Men kan nu zeggen dat de titel die ik hier gekozen heb zwaar overdreven is. Maar wanneer men naar de feiten kijkt, kan men niet anders dan zich toch ernstige vragen stellen. Het is ook heus niet zo dat het een nationalistische partij is die bepaalde feiten aan de kaak stelt, maar wel een christen-democratische. Recent keurden de Amerikaanse en Zweedse parlementen een motie goed waarin de

Recent keurden de Amerikaanse en Zweedse parlementen een motie goed waarin de

Erdogan cancella la sua visita in Svezia

Erdogan cancella la sua visita in Svezia able

able

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration.

Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration.