Pierre Le Vigan

Les addictions et la crise des appartenances communautaires

Depuis des décennies, les polémiques s’enchainent sur le « communautarisme ». Le terme n’est jamais défini. On veut croire qu’il s’agit d’un excès de communauté. Mais si une communauté est une bonne chose, que veut dire l’excès d’un bien ? Des liens qui empêchent de penser par soi-même ? Soit. Encore faut-il voir aussi les pathologies qui peuvent dériver du manque de communauté. Les liens communautaires relèvent d’un besoin de l’homme. C’est le besoin de se retrouver dans un « nous ». C’est le besoin d’appartenance. C’est le besoin de partage d’un univers culturel. C’est le besoin d’une identité qui ne soit pas seulement individuelle, qui soit une identification. Il ne s’agit en aucune façon d’abandonner son libre arbitre dans le « nous », mais de se frotter à d’autres que soi qui soient un intermédiaire entre le soi concret et l’abstraction de l’humanité.

L’enracinement ne va plus de soi. Il est devenu lui-même une construction. Il faut en prendre acte. On ne reviendra pas sur la naissance du sujet. Le « nous » est une construction sociale. La « nostrité », notion d'anthropologie, est ainsi devenue une question corrélée à toute réflexion sur la communauté[i]. La nostrité, c'est la place que tient le « nous ». « Nous-ensemble », « nous-autres », qu'est-ce que cela veut dire ? Toute expérience de vie se fonde sur le rapport aux groupes humains. C'est le groupe qui est le support de la vie relationnelle.

« Nous autres », c'est « nous qui sommes, dans notre groupe, autres que les autres ». Nous qui sommes nous-mêmes dans la mesure où nous sommes ensemble. C'est l'identité collective, l’identité groupale. Il y a le risque de la vulgarité de la camaraderie dépersonnalisante. Mais il y a la chance de la solidarité. Or, c'est dans le groupe que se développe l'oralité. C'est aussi dans le groupe que se définissent les sentiments de goût: les goûts sociaux, les goûts esthétiques, vestimentaires, alimentaires, les goûts urbanistiques, etc. La nostrité est l'ambiance qui prédispose à être-avec, à parler à l'autre, à entre-agir avec lui. L'oralité est le premier et essentiel support de la confiance. L'oralité prime sur l'écrit, de même que la parole donnée prime sur le contrat. La promesse orale est plus importante que la promesse écrite, précisément parce qu'elle n'est ni susceptible de recours, ni d'interprétation (ou fort peu) donc de contestation : ce qui est convenu est convenu. La promesse orale est attestée, et elle est en l'occurrence attestée par le groupe de référence.

Comme l'écrit donc Dominique Pringuey, « le sens oral est le sens de la confiance »[ii]. Il s'agit tout d'abord de la confiance dans les autres qui est possible à partir des échanges oraux et qui devient facteur de la construction de la confiance en soi. Le dysfonctionnement de la capacité de confiance est d'ailleurs clairement pathologique : c'est la paranoïa, pathologie de la nostrité blessée comme le note avec justesse Georges Charbonneau [iii]. L'expérience du « nous », c'est donc l'expérience de l'être-avec-autrui, de l'être-avec-les-autres, de la coexistence de soi et d'autrui. La nostrité n'est pas un événement postérieur au sujet; ce n'est pas la rencontre avec l'autre comme Il (l'illéité).

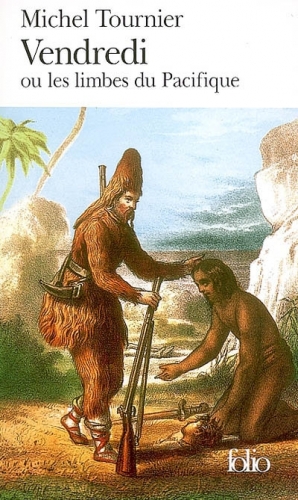

La nostrité est un état originel de l'être tel que les choses et les êtres sont déjà-là. La nostrité précède l'auto-donation du sujet. La nostrité est un être-déjà-ensemble. C'est au fond l'expérience même de la présence de l'homme dans le monde car n'est pas pensable l'expérience d'un homme isolé dans le monde. En est témoin l'histoire de Vendredi que relate Michel Tournier, expérience dans laquelle l'humanité se résorbe dans la naturalité. En effet, la volonté de créer des artefacts techniques est en elle-même inapte à produire de l'humanité. Sans nostrité, pas d'hominisation. « Autrui est pour nous un puissant facteur de distraction, écrit Michel Tournier, non seulement parce qu'il nous dérange sans cesse et nous arrache à notre pensée intellectuelle, mais aussi parce que la seule possibilité de sa survenue jette une vague lueur sur un univers d'objets situés en marge de notre attention, mais capable à tout instant d'en devenir le centre ». L’autre renouvelle notre rapport aux objets. « La partie de l'objet que je ne vois pas, poursuit Tournier, je la pose en même temps comme visible pour autrui ; si bien que lorsque j'aurai fait le tour pour atteindre à cette partie cachée, j'aurai rejoint autrui derrière l'objet pour en faire une totalisation prévisible »[iv]. On peut donc voir que la profondeur d'un objet pour moi est toujours une largeur pour autrui. La condition même de l'existence d'un objet est autrui, c'est l'existence possible d'au moins un autre point de vue, et pourquoi pas d'une multitude d'autres points de vue. C'est de même parce que l'objet d'un désir est aussi objet possible d'un désir d'autrui qu'il y a désir. La nostrité est ainsi la condition même du désir.

La nostrité est un état originel de l'être tel que les choses et les êtres sont déjà-là. La nostrité précède l'auto-donation du sujet. La nostrité est un être-déjà-ensemble. C'est au fond l'expérience même de la présence de l'homme dans le monde car n'est pas pensable l'expérience d'un homme isolé dans le monde. En est témoin l'histoire de Vendredi que relate Michel Tournier, expérience dans laquelle l'humanité se résorbe dans la naturalité. En effet, la volonté de créer des artefacts techniques est en elle-même inapte à produire de l'humanité. Sans nostrité, pas d'hominisation. « Autrui est pour nous un puissant facteur de distraction, écrit Michel Tournier, non seulement parce qu'il nous dérange sans cesse et nous arrache à notre pensée intellectuelle, mais aussi parce que la seule possibilité de sa survenue jette une vague lueur sur un univers d'objets situés en marge de notre attention, mais capable à tout instant d'en devenir le centre ». L’autre renouvelle notre rapport aux objets. « La partie de l'objet que je ne vois pas, poursuit Tournier, je la pose en même temps comme visible pour autrui ; si bien que lorsque j'aurai fait le tour pour atteindre à cette partie cachée, j'aurai rejoint autrui derrière l'objet pour en faire une totalisation prévisible »[iv]. On peut donc voir que la profondeur d'un objet pour moi est toujours une largeur pour autrui. La condition même de l'existence d'un objet est autrui, c'est l'existence possible d'au moins un autre point de vue, et pourquoi pas d'une multitude d'autres points de vue. C'est de même parce que l'objet d'un désir est aussi objet possible d'un désir d'autrui qu'il y a désir. La nostrité est ainsi la condition même du désir.

Il a été très justement remarqué que la nostrité comporte deux axes. L’un est le partage d’un moment. C’est une nostrité spatiale. « J’étais là ». L’autre axe est le sentiment de faire partie d’une chaine historique. C’est une nostrité verticale. Je suis un maillon d’une histoire qui m’englobe, qui vient de mes ancêtres et se poursuit dans la descendance, ancêtres et descendance n’étant pas forcément biologiques mais pouvant être symboliques (des camarades de combat, des militants par exemple).

Il a été très justement remarqué que la nostrité comporte deux axes. L’un est le partage d’un moment. C’est une nostrité spatiale. « J’étais là ». L’autre axe est le sentiment de faire partie d’une chaine historique. C’est une nostrité verticale. Je suis un maillon d’une histoire qui m’englobe, qui vient de mes ancêtres et se poursuit dans la descendance, ancêtres et descendance n’étant pas forcément biologiques mais pouvant être symboliques (des camarades de combat, des militants par exemple).

Mais il y a des cas où la nostrité est en défaut, particulièrement les cas de dépendances du sujet, qualifiés d'addictions. Par addictions, on désigne des formes de pathologies qui ne définissent pas une personnalité par elles-mêmes, mais qui peuvent concerner divers types de personnalités : anti-sociales, schizophrènes, histrioniques, etc. L’addiction est une dépendance liée à une compulsion. En effet, la simple dépendance caractérise nombre d'activités humaines non pathologiques. Il est a priori normal de dépendre de l'estime de ses collègues de travail, de l'affection de ses proches, etc. C'est la dépendance par rapport à une activité répétitive, compulsive qui pose problème. A fortiori quand cette activité répétitive est un usage de psychotropes, ce qui est le cas de la toxicomanie qu'il s'agisse de produits licites ou illicites, alcool inclus. Assurément, il y a aussi des addictions non liées à l'usage de produits psychotropes, mais caractérisées par des pratiques, comme la fièvre des achats compulsifs, analysée par Jean Adès et Michel Lejoyeux[v], comme les rituels de vérifications diverses, comme l'addiction à une sexualité compulsive, étudiée par Joyce MacDougall [vi], comme l'addiction pathologique au souvenir, dont traite Régine Waintrater [vii],, etc.

Comment les addictions peuvent-elles être interprétées comme des pathologies de la nostrité ? L'addiction, a t-il été remarqué par Edward Glover, a un pied dans les névroses, un pied dans les psychoses[viii]. A certains égards, on peut avancer qu'elle tend à valider la thèse que les psychoses peuvent être des névroses poussées à l'extrême. Névrotique, l'addiction l'est en ce sens qu'elle tend à la préservation du sujet. L'addiction est une tentative de se soigner. C'est une auto-médication. Et, de fait, elle est auto-protection du psychique dans bien des cas. L'addiction peut ainsi contribuer à aménager un sentiment de continuité corporelle, un sentiment d'existence d'une « peau » protectrice, réponse parmi d'autres à la crise de la corporéité qu'étudie David Le Breton[ix]. Dans le même temps, l'addiction a un pied dans la psychose. Elle tend à la séparation du sujet d'avec lui-même. L'addiction est en effet une tentative d'annuler ce que le fonctionnement psychique doit à l'autre. Elle tend vers la psychose au même titre, et presque sur le même mode, que la mélancolie. De la même façon, elle incorpore l'objet de la dépendance en essayant ainsi de l'annuler. Elle tend à fixer le fonctionnement psychique sur un stade inerte. L'addiction manifeste et renouvelle par là un trauma, c'est-à-dire un défaut d'inscription dans le mouvement réel des êtres et des choses, et, comme dit Monique Schneider, « une impuissance à investir ce qui advient »[x]. Or, qu’est-ce qui peut remédier à la séparation du sujet d’avec lui-même ? La reliance avec les autres. En d’autres termes, la communauté. Disons, comme elles peuvent être plurielles, les communautés.

L'addiction n'est pas seulement compulsion, et dépendance à la compulsion, c'est-à-dire impossibilité de s'en passer, elle est aussi malaise dans la dépendance. C'est ici qu'il faut se rappeler que le terme addiction vient de « contrainte par corps », comme l'a souligné Jean Bergeret[xi]. L'addiction, ainsi, s'accompagne souvent du sentiment d'une dette à payer. Qui prononce cette sentence de dette ? Le surmoi, répond Sylvie Le Poulichet[xii]. Le surmoi comme lieu où le sentiment d'être se confronte (douloureusement) au sentiment d'un devoir-être.

L'addiction apparait ainsi, au delà des signes de l'addiction que sont les usages et les pratiques, pour ce qu'elle est : le lieu d'une crise, et souvent d'une honte, et aussi un remède, une auto-médication, mais qui peut tuer le malade. L'addiction est bien entre névrose et psychose. Les pathologies de l'addiction tiennent ainsi à une fragilité du Soi, elle-même liée à une incertitude quant à la reliance avec la nostrité. En d'autres termes, les personnalités dépendantes - qu'il s'agisse de la dépendance à un objet, à un produit, à une pratique - sont en déficit de nostrité. L'expérience du Nous fait défaut - et peut-être surtout - le plaisir du lien social fait défaut. De là émergent des pratiques conjuratoires telles les addictions.

Prenons le cas de la dépendance alcoolique. Celle-ci est, plus qu'un usage excessif, une perte de la liberté de se passer de l'alcool. L'ivresse alcoolique, et même la simple imprégnation alcoolique, pousse l'être humain vers la présence pure : elle l'amène du coté d'une pure expérience de spatialité sans dimension historique. Ni passé, ni futur n'existent plus. L'homme ne se projette plus. Il tente par l'ivresse de combler pleinement le vide du présent, que la mise en perspective historique permet généralement de combler pour tout un chacun. Le malade alcoolique tente d'abolir la séparation entre l'homme et le monde. « Ne faire qu'un avec toutes choses vivantes ! A ces mots ... la dure Fatalité abdique, la mort quitte le cercle des créatures, et le monde guéri de la séparation et du vieillissement, rayonne d'une beauté accrue » (Hölderlin, Hypérion).

L'homme en proie à la recherche d'alcoolisation tente aussi d'abolir l'angoisse, en remplaçant la difficile et toujours recommencée « conquête de soi » par une conquête absolue, évidemment vulnérable lors du dégrisement et de sa mélancolie conjointe. Par l'ivresse, le dépendant à l'alcool tente d'échapper moins à ses émotions qu'à son humeur (Stimmung) qui, comme le remarque Dominique Pringuey, « n'est pas l'affectivité comme émotion ou sentiment, mais le fondement thymique, arrière-plan de nature proprement psychosomatique, qui oriente toute perception et action, qui permet toute émotion et sentiment »[xiii]. Avec l'alcool, il s'agit de la recherche d'une fusion, c'est-à-dire du passage sans transition d'un entre-nous, donc d'un espace inter-subjectif, à un Tout, c'est-à-dire une totalité communicationnelle en fusion. Que l'alcool soit une fête collective ou qu'il soit une fête solitaire, il est un appel à la nostrité.

Il en est de même pour le cannabis qui se partage, s'échange, circule, constitue un élément de connivence et un point de repère groupal, alors que dans le même temps, le cannabis a un effet déréalisant de séparation du monde. Par contre, la cocaïne apparait un stupéfiant plus « individualiste », souvent perçu comme stimulant, rendant plus performant, et très lié comme tel à l'idéologie de la compétition, et à la recherche du « zéro défaut » psychique, comme le suggère son association à des médicaments psycho-actifs (anxiolytiques notamment). La cocaïne comme d'autres stupéfiants apparait ainsi avoir un rapport étroit avec une angoisse à l'égard des exigences de performance du monde moderne. De son coté, l'usage de l'héroïne, par sa dimension ordalique - la recherche du sens par affrontement au risque – apparaît, plus encore peut-être, lié à une crise de la nostrité. Il s'agit, quand il n'y a plus de reconnaissance par le groupe, de questionner le monde lui-même.

Il y a d'autres dépendances que celles qui concernent un produit. Avec la dépendance affective – non pas les attachements d'une évidente nécessité anthropologique – mais les situations de totale dépendance à l'autre, se manifeste fortement le défaut de nostrité. La dépendance à « un-autre » devient substitut de la relation aux autres et témoigne d'une réduction du champ de l'expérience humaine. La recherche de fusion apparaît une forme de co-dépendance et éloigne de l'attention au tout-venant, à la vie de tous les jours, à ce que Walter Benjamin appelait ce « concret le plus extrême », à ce qui fait que la vie n’est pas « nue », n’est pas pure survivance biologique.

Au delà de la recherche jubilatoire d'un événement de rencontre avec les autres, et avec le monde, les addictions disent la volonté d'échapper à une nostrité perçue comme menaçante en développant des singularités. Elles sont de ce fait un appel à une autre nostrité, qui serait plus proche, plus apprivoisée, que les nostrités sociales classiques, liées à de grands référents comme le travail, l'habitat, le couple, la famille, etc. Les addictions apparaissent ainsi sous un double jour : elles ont l'expression d'une tentative de singularité maximum, et en même temps manifestent une crise de l'évidence naturelle du Nous, du lien aux autres, et une réduction du champ du possible relationnel.

Le champ des addictions se tient ainsi entre ces deux formes du défaut de lien aux autres que sont la mélancolie et la paranoïa. Dans la mélancolie intervient une altération de la nostrité par crise du sens de ce qui fait histoire et récit, par implosion dans le regret d'un sujet initial perdu ; la nostrité devient une possibilité historiale à jamais perdue. La mélancolie est ainsi une crise de l'historialité (ce que nous avons désigné plus haut comme l'axe vertical). Dans la paranoïa, par contre, il y a crise de la simultanéité du lien aux autres ; il s'agit en quelque sorte d'une crise de la spatialité, du lien horizontal, à un moment donné. Les addictions se tiennent donc sur le chemin de crise de la nostrité. Elles sont une tentative de réponse à cette crise, une auto-médication, bien évidemment problématique, mais qui témoigne de la force de cet appel du Nous. Comme dit René Char, « sur cette terre des périls, je m'émerveille de l'idolâtrie de la vie ».

Pierre Le Vigan

Notes:

[i] Georges Charbonneau, « De la nostrité », L’art du comprendre, 9, 2000 et Ado Huygens, « Les tonalités affectives fondamentales : de l’angoisse à la sérénité », conférence, Ecole belge de Daseinsanalyse, 16 mars 2002 et thèse d’A. Huygens, Etre et présence, publication partielle sur le net.

[ii] Dominique Pringuey, « La nostrité alcoolique », conférence de phénoménologie clinique, Hôpital Necker, 29 février 2000, et son article in L'Art du Comprendre, 10, juin 2001.

[iii] G. Charbonneau, « De la nostrité », op. cit.

[iv] Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard, 1972.

[v] Jean Adès, Michel Lejoyeux, La fièvre des achats compulsifs, Les empécheurs de penser en rond, 1999.

[vi] Joyce Mc Dougall, Eros aux mille et un visages, NRF, Gallimard, 1996; François Duparc (direction), Joyce aux mille et un visages. L'oeuvre de Joyce Mc Dougall, Delachaux et Nieslé, 2000.

[vii] « L'addiction au souvenir, défense ultime contre la désobjectalisation » in Sylvie Le Poulichet (direction), Les addictions, PUF, 2000.

[viii] Edward Glover, psychanalyste britannique (1888-1972) proposa dés 1932 la notion d’addiction (c’est-à-dire de dépendance excessive et incontrôlée) sans drogue (comme les addictions au travail, au sexe, au jeu, etc). Cf. E. Glover, Technique de la psychanalyse, Bibliothèque des introuvables, 2001. Cf. aussi l’excellent article de Marc Valleur et Dan Velea, Centre médical Marmottan, 75017 Paris, « Les addictions sans drogue(s) », revue Toxibase, 6, juin 2002.

[ix] L'adieu au corps, Métaillié, 1999.

[x] M. Schneider : « L’admission du « corps étranger » dans l’espace interne » in Les addictions (direction Sylvie Le Poulichet), op. cit. Cf. aussi M. Schneider, conférence « La souffrance psychique », Université de Tous Les Savoirs, jeudi 15 novembre 2001.

[xi] Jean Bergeret, « Psychanalyse et toxicomanie », revue Toxibase, 2, 1993. Voir aussi J. Bergeret, Psychologie pathologique. Théorie et clinique, Masson, 2004.

[xii] S. Le Poulichet, « Les identifications addictives inconscientes » in Les addictions, op. cit.

[xiii] D. Pringuey, « La nostrité alcoolique », art. cit.*

Pierre Le Vigan est auteur de nombreux ouvrages.

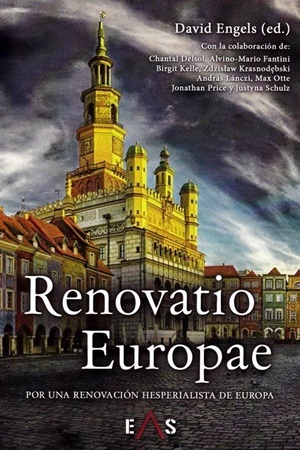

Derniers parus :

Métamorphoses de la ville, La barque d’or et bookelis ; Achever le nihilisme, Sigest (préface de Rémi Soulié) ;

Le grand empêchement. Comment le libéralisme entrave les peuples, Perspectives Libres (préface de Bernard Bourdin).

A lire aussi de Pierre Le Vigan,

Le malaise est dans l’homme

Face à l’addiction

***

Le Malaise est dans l'homme. Psychopathologie et ... - Amazon

Le malaise est dans l'homme: Souffrances ... - Amazon.fr

Face à l'addiction: Dépendances, toxicomanies ... - Amazon.fr

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Je ne m'attarderai pas trop sur ces descriptions car elles sont trop lourdes, si vous voulez en savoir plus, lisez Dostoïevski lui-même. En fait, il y a un modèle de répétition lugubre dans ses œuvres sur des cas comme ceux que j'ai cités, même dans ses romans ou ses nouvelles, c'est une sorte d'obsession qu'il a. Je crois que c'est aussi une critique du libéralisme occidental, une manière qu'il a trouvée pour dire que ceux qui choisissent les libertés individuelles et le capitalisme atteignent le dernier stade de la dégénérescence morale, qui est précisément le stade dans lequel se trouve le violeur de petits enfants.

Je ne m'attarderai pas trop sur ces descriptions car elles sont trop lourdes, si vous voulez en savoir plus, lisez Dostoïevski lui-même. En fait, il y a un modèle de répétition lugubre dans ses œuvres sur des cas comme ceux que j'ai cités, même dans ses romans ou ses nouvelles, c'est une sorte d'obsession qu'il a. Je crois que c'est aussi une critique du libéralisme occidental, une manière qu'il a trouvée pour dire que ceux qui choisissent les libertés individuelles et le capitalisme atteignent le dernier stade de la dégénérescence morale, qui est précisément le stade dans lequel se trouve le violeur de petits enfants.

La nostrité est un état originel de l'être tel que les choses et les êtres sont déjà-là. La nostrité précède l'auto-donation du sujet. La nostrité est un être-déjà-ensemble. C'est au fond l'expérience même de la présence de l'homme dans le monde car n'est pas pensable l'expérience d'un homme isolé dans le monde. En est témoin l'histoire de Vendredi que relate Michel Tournier, expérience dans laquelle l'humanité se résorbe dans la naturalité. En effet, la volonté de créer des artefacts techniques est en elle-même inapte à produire de l'humanité. Sans nostrité, pas d'hominisation. « Autrui est pour nous un puissant facteur de distraction, écrit Michel Tournier, non seulement parce qu'il nous dérange sans cesse et nous arrache à notre pensée intellectuelle, mais aussi parce que la seule possibilité de sa survenue jette une vague lueur sur un univers d'objets situés en marge de notre attention, mais capable à tout instant d'en devenir le centre ». L’autre renouvelle notre rapport aux objets. « La partie de l'objet que je ne vois pas, poursuit Tournier, je la pose en même temps comme visible pour autrui ; si bien que lorsque j'aurai fait le tour pour atteindre à cette partie cachée, j'aurai rejoint autrui derrière l'objet pour en faire une totalisation prévisible »

La nostrité est un état originel de l'être tel que les choses et les êtres sont déjà-là. La nostrité précède l'auto-donation du sujet. La nostrité est un être-déjà-ensemble. C'est au fond l'expérience même de la présence de l'homme dans le monde car n'est pas pensable l'expérience d'un homme isolé dans le monde. En est témoin l'histoire de Vendredi que relate Michel Tournier, expérience dans laquelle l'humanité se résorbe dans la naturalité. En effet, la volonté de créer des artefacts techniques est en elle-même inapte à produire de l'humanité. Sans nostrité, pas d'hominisation. « Autrui est pour nous un puissant facteur de distraction, écrit Michel Tournier, non seulement parce qu'il nous dérange sans cesse et nous arrache à notre pensée intellectuelle, mais aussi parce que la seule possibilité de sa survenue jette une vague lueur sur un univers d'objets situés en marge de notre attention, mais capable à tout instant d'en devenir le centre ». L’autre renouvelle notre rapport aux objets. « La partie de l'objet que je ne vois pas, poursuit Tournier, je la pose en même temps comme visible pour autrui ; si bien que lorsque j'aurai fait le tour pour atteindre à cette partie cachée, j'aurai rejoint autrui derrière l'objet pour en faire une totalisation prévisible » Il a été très justement remarqué que la nostrité comporte deux axes. L’un est le partage d’un moment. C’est une nostrité spatiale. « J’étais là ». L’autre axe est le sentiment de faire partie d’une chaine historique. C’est une nostrité verticale. Je suis un maillon d’une histoire qui m’englobe, qui vient de mes ancêtres et se poursuit dans la descendance, ancêtres et descendance n’étant pas forcément biologiques mais pouvant être symboliques (des camarades de combat, des militants par exemple).

Il a été très justement remarqué que la nostrité comporte deux axes. L’un est le partage d’un moment. C’est une nostrité spatiale. « J’étais là ». L’autre axe est le sentiment de faire partie d’une chaine historique. C’est une nostrité verticale. Je suis un maillon d’une histoire qui m’englobe, qui vient de mes ancêtres et se poursuit dans la descendance, ancêtres et descendance n’étant pas forcément biologiques mais pouvant être symboliques (des camarades de combat, des militants par exemple).

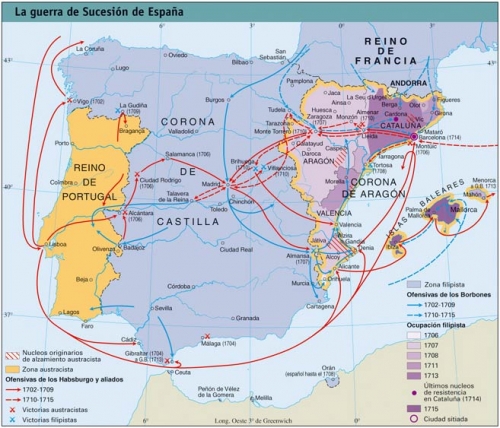

Diplômé de l’École des Chartes et docteur en histoire de l’université Paris – Sorbonne, l’auteur réalise avec La Guerre de Succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle la première synthèse en français de ce conflit continental majeur. Avec un réel talent d’écriture, il intègre dans son travail aussi bien l’« histoire – bataille » que l’approche méthodologique de l’« école des Annales », des considérations géo-stratégiques que l’étude de l’équipement, du matériel et de l’état d’esprit des combattants. Il se penche même sur l’opinion publique et sur ce qu’on appellera plus tard la « propagande ». Il en profite pour réviser le concept de « stratégie de cabinet ». Il s’intéresse, à la suite d’André Corvisier, à l’agencement des armées et des marines de guerre. Il se penche sur le moral des soldats et démontre le grand rôle de l’intendance militaire. Il distingue enfin les fantassins des « vieux corps » des « régiments de nouvelle levée ».

Diplômé de l’École des Chartes et docteur en histoire de l’université Paris – Sorbonne, l’auteur réalise avec La Guerre de Succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle la première synthèse en français de ce conflit continental majeur. Avec un réel talent d’écriture, il intègre dans son travail aussi bien l’« histoire – bataille » que l’approche méthodologique de l’« école des Annales », des considérations géo-stratégiques que l’étude de l’équipement, du matériel et de l’état d’esprit des combattants. Il se penche même sur l’opinion publique et sur ce qu’on appellera plus tard la « propagande ». Il en profite pour réviser le concept de « stratégie de cabinet ». Il s’intéresse, à la suite d’André Corvisier, à l’agencement des armées et des marines de guerre. Il se penche sur le moral des soldats et démontre le grand rôle de l’intendance militaire. Il distingue enfin les fantassins des « vieux corps » des « régiments de nouvelle levée ». L’ouverture du testament de Charles II d’Espagne surprend tout le monde. « Charles désigna le candidat Bourbon, Philippe d’Anjou, comme son héritier légitime et universel. La France avait beau avoir été l’ennemi qui, depuis des décennies, s’emparait régulièrement de quelques joyaux de la Couronne, elle était en 1700, aux yeux des Espagnols, la seule puissance suffisamment forte pour protéger leur empire. » Convoquant en urgence le Conseil d’en-haut qui se tient dans les appartements de Madame de Maintenon et après deux journées de vives discussions au cours desquelles le Grand Dauphin d’habitude effacé intervient en faveur de son deuxième fils, Louis XIV accepte la succession. Il rend publique sa décision, le 16 novembre 1700, devant des courtisans stupéfaits. Philippe d’Anjou devient Philippe V d’Espagne. Le « Roi-Soleil » se doute que son choix risque de déclencher une guerre. Nul ne sait pas encore que « la Guerre de Succession d’Espagne est le plus long conflit du règne de Louis XIV, le plus long également du XVIIIe siècle ».

L’ouverture du testament de Charles II d’Espagne surprend tout le monde. « Charles désigna le candidat Bourbon, Philippe d’Anjou, comme son héritier légitime et universel. La France avait beau avoir été l’ennemi qui, depuis des décennies, s’emparait régulièrement de quelques joyaux de la Couronne, elle était en 1700, aux yeux des Espagnols, la seule puissance suffisamment forte pour protéger leur empire. » Convoquant en urgence le Conseil d’en-haut qui se tient dans les appartements de Madame de Maintenon et après deux journées de vives discussions au cours desquelles le Grand Dauphin d’habitude effacé intervient en faveur de son deuxième fils, Louis XIV accepte la succession. Il rend publique sa décision, le 16 novembre 1700, devant des courtisans stupéfaits. Philippe d’Anjou devient Philippe V d’Espagne. Le « Roi-Soleil » se doute que son choix risque de déclencher une guerre. Nul ne sait pas encore que « la Guerre de Succession d’Espagne est le plus long conflit du règne de Louis XIV, le plus long également du XVIIIe siècle ». Du côté de la « Grande Alliance de La Haye » apparaît vite un incontestable triumvirat : le duc anglais de Marlborough, ancêtre du criminel de guerre Winston Churchill, le prince Eugène de Savoie pour les Habsbourg, et le Grand Pensionnaire des Provinces-Unies Heinsius. Quand ils n’arrivent pas à se rencontrer, ils s’échangent une intense correspondance épistolaire. Une cohérence dans le commandement s’établit, car « il s’agissait en fait de la conjonction de leurs poids politique, diplomatique et (pour les deux premiers) militaires ». Chacun doit toutefois garder à l’esprit les intérêts spécifiques de leur État respectif. Heinsius négocie sans cesse avec les États-Généraux bataves. À Vienne, face à la « Vieille Cour » dont la priorité est la défense de l’Italie et une faction rivale dite « allemande » qui, pacifiste, cherche à défendre les rives du Rhin, le prince Eugène et les jeunes archiducs Joseph et Charles appartiennent au parti de la « Jeune Cour » qui, « lui-même traversé par des tensions internes, était réformateur et belliqueux. Il prônait une lutte résolue contre la France pour obtenir l’intégralité de la monarchie espagnole au profit des Habsbourg ». Proche des whigs bellicistes, Marlborough fait face à l’hostilité des tories proto-jacobites assez méfiants par ailleurs envers l’éventuelle accession sur le trône anglais de la Maison de Hanovre. Publiciste tory, Jonathan Swift publie de nombreux pamphlets contre la majorité whig à la Chambre des Communes. Ces rivalités intestines se répercutent avec plus de violence ailleurs en Europe. Territoire espagnol, le royaume de Naples voit se déchirer les « Blancs », partisans de Philippe V, et les « Noirs », soutiens de l’archiduc Charles. « Dans les Pays-Bas s’affrontent le parti des “ carabiniers ”, pro-Bourbon, et celui des “ cuirassiers ” pro-Habsbourg. »

Du côté de la « Grande Alliance de La Haye » apparaît vite un incontestable triumvirat : le duc anglais de Marlborough, ancêtre du criminel de guerre Winston Churchill, le prince Eugène de Savoie pour les Habsbourg, et le Grand Pensionnaire des Provinces-Unies Heinsius. Quand ils n’arrivent pas à se rencontrer, ils s’échangent une intense correspondance épistolaire. Une cohérence dans le commandement s’établit, car « il s’agissait en fait de la conjonction de leurs poids politique, diplomatique et (pour les deux premiers) militaires ». Chacun doit toutefois garder à l’esprit les intérêts spécifiques de leur État respectif. Heinsius négocie sans cesse avec les États-Généraux bataves. À Vienne, face à la « Vieille Cour » dont la priorité est la défense de l’Italie et une faction rivale dite « allemande » qui, pacifiste, cherche à défendre les rives du Rhin, le prince Eugène et les jeunes archiducs Joseph et Charles appartiennent au parti de la « Jeune Cour » qui, « lui-même traversé par des tensions internes, était réformateur et belliqueux. Il prônait une lutte résolue contre la France pour obtenir l’intégralité de la monarchie espagnole au profit des Habsbourg ». Proche des whigs bellicistes, Marlborough fait face à l’hostilité des tories proto-jacobites assez méfiants par ailleurs envers l’éventuelle accession sur le trône anglais de la Maison de Hanovre. Publiciste tory, Jonathan Swift publie de nombreux pamphlets contre la majorité whig à la Chambre des Communes. Ces rivalités intestines se répercutent avec plus de violence ailleurs en Europe. Territoire espagnol, le royaume de Naples voit se déchirer les « Blancs », partisans de Philippe V, et les « Noirs », soutiens de l’archiduc Charles. « Dans les Pays-Bas s’affrontent le parti des “ carabiniers ”, pro-Bourbon, et celui des “ cuirassiers ” pro-Habsbourg. »

Le livre est un recueil de contributions d'amis, de collaborateurs et de collègues, enrichi d'une célèbre contribution critique de Gianfranco de Turris lui-même, Dal Mito alla Fantasy (Du mythe à la littérature fantastique), et d'une bibliographie de ses œuvres de fiction. Il ne s'agit pas d'une célébration sans critique, d'un ouvrage simplement hagiographique et panégyrique dans un sens dissuasif, mais, comme le souligne l'éditeur, "d'un hommage bien mérité qui a d'autant plus de valeur que celui qui le reçoit se bat encore sur le terrain" (p. 8). Le livre rassemble différentes contributions, certaines basées sur des souvenirs, d'autres visant à présenter un portrait psychologique, humain et existentiel de de Turris. On y trouve aussi, bien sûr, des analyses importantes de ses contributions sur l'œuvre de Tolkien, Lovecraft, Meyrink, Machen et la littérature de science-fiction. Sebastiano Fusco, qui, en tant que jumeau littéraire, a accompagné presque entièrement notre activité éditoriale, se souvient que tout est né à Rome, au début des mémorables années soixante, une période de grands changements sociaux, caractérisée par une nouvelle ferveur intellectuelle. Roberto Scaramuzza, qui deviendra plus tard le rédacteur en chef du légendaire magazine Abstracta, met de Turris et Fusco en contact. Tous trois vivaient dans le même quartier et c'est là qu'ils ont également rencontré Luigi de Pascalis. Une fraternité est née et s'est poursuivie au fil des ans.

Le livre est un recueil de contributions d'amis, de collaborateurs et de collègues, enrichi d'une célèbre contribution critique de Gianfranco de Turris lui-même, Dal Mito alla Fantasy (Du mythe à la littérature fantastique), et d'une bibliographie de ses œuvres de fiction. Il ne s'agit pas d'une célébration sans critique, d'un ouvrage simplement hagiographique et panégyrique dans un sens dissuasif, mais, comme le souligne l'éditeur, "d'un hommage bien mérité qui a d'autant plus de valeur que celui qui le reçoit se bat encore sur le terrain" (p. 8). Le livre rassemble différentes contributions, certaines basées sur des souvenirs, d'autres visant à présenter un portrait psychologique, humain et existentiel de de Turris. On y trouve aussi, bien sûr, des analyses importantes de ses contributions sur l'œuvre de Tolkien, Lovecraft, Meyrink, Machen et la littérature de science-fiction. Sebastiano Fusco, qui, en tant que jumeau littéraire, a accompagné presque entièrement notre activité éditoriale, se souvient que tout est né à Rome, au début des mémorables années soixante, une période de grands changements sociaux, caractérisée par une nouvelle ferveur intellectuelle. Roberto Scaramuzza, qui deviendra plus tard le rédacteur en chef du légendaire magazine Abstracta, met de Turris et Fusco en contact. Tous trois vivaient dans le même quartier et c'est là qu'ils ont également rencontré Luigi de Pascalis. Une fraternité est née et s'est poursuivie au fil des ans.

Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.

Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.

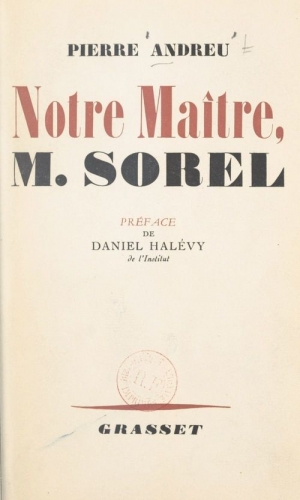

![Le_rouge_et_le_blanc_[...]Andreu_Pierre_bpt6k33717177.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/1484539435.JPEG)