mercredi, 15 septembre 2021

L'ère de la grande incertitude pour les matières premières et l'énergie

L'ère de la grande incertitude pour les matières premières et l'énergie

Andrea Muratore

Ex: https://it.insideover.com/energia/lera-della-grande-incertezza-per-materie-prime-ed-energia.html

Un an et demi après le début de la pandémie du Covid-19, les prix des matières premières et de l'énergie sont en dents de scie. La phase actuelle, un véritable cycle haussier qui fait grimper les prix des matières premières énergétiques, s'inscrit dans le cadre d'une résurgence massive de l'inflation dans le sillage de la phase de croissance économique de 2021 qui touche les plus grandes économies du monde. Du gaz naturel au pétrole, toutes les ressources sont de plus en plus chères, et tandis que les principaux pays préparent de vastes plans de transition écologique, les demandes à court terme des citoyens et des entreprises s'orientent vers une demande beaucoup plus pragmatique de sécurité énergétique en raison de l'augmentation des factures, de la hausse du prix de l'essence à la pompe et des incertitudes sur les approvisionnements. Cette série de problèmes critiques est aggravée par la tendance parallèle à la hausse des matériaux de construction, qui jette une ombre sur la reprise économique mondiale qui, après avoir perdu son élan en Chine et aux États-Unis, perd également de sa vigueur dans l'Union européenne.

Une situation chaotique

De ce point de vue, nous parlons d'une situation qui est largement liée à la situation extrêmement critique qui s'est accumulée dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie et à la consolidation d'une situation d'incertitude qui, en un an et demi, ne s'est jamais dissipée. Au cours de la pandémie, les prix de nombreux produits de base se sont d'abord effondrés en raison du choc économique mondial en cours et de la perturbation des chaînes de valeur mondiales ; ensuite, l'alimentation du grand jeu financier a relancé les prix des actions et des contrats à terme, avant que la reprise économique concrète ne fasse le reste.

Le Financial Times a souligné qu'au fil des mois, la situation s'était pratiquement inversée par rapport au problème initial de la demande inférieure à l'offre du marché. En effet, le journal City of London souligne que le rebond de la demande ne s'est pas accompagné d'une capacité similaire de l'offre à suivre, notamment en ce qui concerne la source fossile la plus stratégique, le gaz naturel, dont les stocks sont au plus bas dans toutes les économies les plus avancées, Europe en tête. Une situation très similaire à ce qui s'est passé sur le marché des puces, qui en dit long sur l'époque actuelle.

Quand le Covid a heurté les marchés

De nombreux souvenirs se sont accumulés au cours de cette longue année et demie de pandémie, mais les observateurs les plus attentifs n'oublieront guère ce qui s'est passé le 20 avril 2020, le jour où, pour la première fois dans l'histoire, le prix du pétrole est passé en territoire négatif sur les marchés. C'était le signe que l'économie mondiale vivait un spectacle inédit, le prélude à une crise sans précédent. Ce jour-là, le pétrole brut texan sur l'indice WTI, qui avait déjà considérablement chuté dans les jours qui ont suivi l'accord de réduction de la production entre la Russie, les États-Unis et les pays de l'Opep, a perdu plus de 190 % de sa valeur et était coté à -16 dollars le baril sur les marchés financiers en fin de séance. Sans toucher des niveaux similaires, le gaz naturel a lui aussi subi des soubresauts similaires, avec une baisse de son prix dans 23 des 25 marchés européens qui accordent leur valeur à cet or bleu.

Ces dynamiques peuvent être interprétées comme la motivation derrière l'effondrement des prix, puis le fort rebond en 2021. Les matières premières ont vu se rompre le circuit de l'offre et de la demande ; de même, les prix des titres et les "paris" associés à leur commerce se sont effondrés avant que les banques centrales ne lancent leurs plans de relance et que les gouvernements ne commencent à investir ; surtout, les entreprises et les gouvernements ont poursuivi de manière inattendue leur stratégie de consommation des stocks qu'ils avaient constitués dans les secteurs du gaz et du pétrole tandis que, sur le front de l'électricité, les asymétries liées aux besoins de la transition énergétique commençaient à se faire sentir. Cela exigeait un tel niveau d'investissement et une telle évolution vers l'efficacité qu'il était important de promouvoir les investissements en cascade et le développement potentiel, mais à court terme, c'était une source d'augmentation des coûts pour les services publics et les consommateurs.

Logistique des matières premières

Ainsi, à l'été 2020, alors que les économies commençaient à redémarrer après les confinements, le système énergétique mondial était confronté à de profondes inefficacités, loin du mythe de la "résilience" qui l'entoure aujourd'hui, et ce problème structurel allait bientôt être aggravé par le défi crucial de la logistique.

La tentative laborieuse de relancer l'industrie et le commerce a mis l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sous tension. Concentrons-nous sur l'Europe, par exemple : la reprise de la production industrielle a nécessité une part croissante de pétrole, de gaz naturel et d'électricité, ainsi que, bien sûr, toute une série de matériaux (de l'acier au PVC) dont l'extraction, la transformation et la livraison exigent une chaîne logistique optimale; la pénurie de stocks consécutive à la première phase de Covid a contraint les producteurs et les décideurs à mener, en parallèle, une politique d'acquisition de sources pour une utilisation immédiate et une politique de reconstitution des réserves ; la dépendance à l'égard des sources d'approvisionnement étrangères a exacerbé le rôle de producteurs tels que la Russie en augmentant l'incertitude quant à la fourniture de ces approvisionnements; dans le même temps, l'euphorie des marchés boursiers a fait grimper les prix des titres liés à l'énergie; et la reprise du commerce mondial a remis en question la logistique et a encore accru la demande sur le système.

Le cabinet de conseil PwC a évoqué les problèmes des chaînes d'approvisionnement en énergie, soulignant que l'approvisionnement, c'est-à-dire la recherche de ressources, deviendra une question de plus en plus stratégique pour les entreprises à l'avenir. Le cas du blocage du canal de Suez au cours des derniers mois a illustré la nature des défis auxquels le monde de l'énergie est confronté.

Le dilemme du marché de l'électricité

Le monde de l'électricité est clairement rendu plus complexe par la course aux matières premières qui sous-tend la stratégie de production actuelle, mais il est encore perturbé par d'autres dynamiques de marché. En effet, comme le souligne Formiche, les coûts de la transition attendue dans un avenir proche se reflètent désormais dans les prix du marché, comme le montre l'évolution des prix des permis de polluer européens: "Aujourd'hui, produire une tonne de CO2 coûte au producteur 62,4 euros, soit deux fois plus que l'année dernière et douze fois plus qu'il y a quatre ans". Cela est dû à "la réduction progressive des certificats de carbone par l'UE, qui fait augmenter les prix. Mais si l'on a besoin d'électricité, on ne peut pas y faire grand-chose: les centrales électriques doivent la fournir, en supporter le coût et en répercuter une partie sur le consommateur final.

Le choix de Bruxelles de proposer une stratégie de décarbonisation basée sur une réduction nette des émissions (Fit for 55), dans cette perspective, ainsi que les importants investissements réalisés par les gouvernements et les services publics et la relance du cycle offre-demande avec toutes ses criticités ont galvanisé les prix. Ce n'est pas le plan lui-même, qui fixe des objectifs substantiellement réalistes et porteurs d'avantages économiques à moyen terme, qui pose problème, mais plutôt le fait qu'il n'a pas été décidé de l'accompagner de stratégies visant à encourager la réduction de la charge fiscale et des prix associés à l'électricité, comme l'avait demandé la vice-ministre espagnole de l'environnement, Teresa Ribera. Le Premier ministre madrilène, Pedro Sanchez, a réduit la TVA sur l'électricité pour éviter les problèmes économiques et sociaux liés aux factures élevées. Plus difficile que jamais à contrôler: Madrid a vu l'électricité en gros franchir la barre des 154 euros par mégawattheure (MWh) le 13 septembre, mais comme le poursuit Formiche, même "le principal point de référence de l'UE, basé sur l'Allemagne, a battu des records vendredi dernier en touchant le chiffre de 97,25 euros par mégawattheure (MWh). Dans le même temps, son homologue français a atteint son pic historique de 100,4 €/MWh. Pour replacer cela dans son contexte, la moyenne européenne au début de 2020 était d'environ 36 €/MWh", signe d'une hausse des prix potentiellement incontrôlable.

Dans ce contexte, les problèmes structurels accélérés par le Covid-19 sont désormais sans rapport avec la pandémie, dont l'impact économique a produit d'abord, en 2020, une crise symétrique pour toutes les économies avancées et, aujourd'hui, une phase d'incertitude et de volatilité aiguës qui montrent les limites et les contradictions du système moderne. Une incertitude qui semble ne pas être liée au cycle des ouvertures/fermetures, à la tendance des vaccinations, à la tendance des infections Covid, mais qui concerne plutôt l'émergence de différents points critiques du système, qui dans les matières premières ont leur point de chute au fur et à mesure qu'émerge la difficile coexistence entre économie réelle, finance, commerce dans le domaine des ressources à la base de notre système.

13:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énergie, actualité, économie, matières premières |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur et autour de Carl Schmitt – Trois heures d'entretien avec Robert Steuckers

12:21 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, philosophie politique, histoire, allemagne, république de weimar, révolution conservatrice, décisionnisme, synergies européennes, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gouvernance environnementale et sociale : le capitalisme passe au rouge et au vert

Gouvernance environnementale et sociale: le capitalisme passe au rouge et au vert

par Giulio Montanaro

Ex: https://www.centromachiavelli.com/2021/09/08/environmental-social-governance/

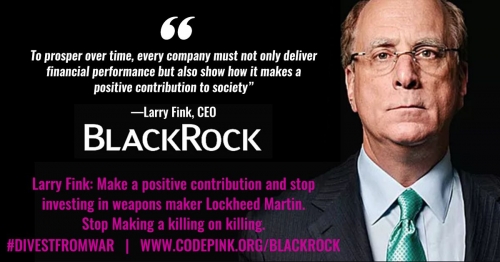

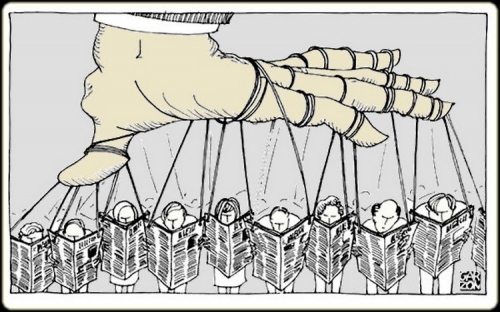

ESG est l'acronyme de Environmental Social Governance, un terme qui, selon le Financial Times, est utilisé sur les marchés des capitaux et par les investisseurs pour évaluer le comportement des entreprises et déterminer leurs futures performances financières. L'une des personnalités les plus en vue du moment, Larry Fink, le PDG de Blackrock (photo), en parle avec beaucoup plus de ferveur. Blackrock est le plus grand fonds d'investissement du monde pour certains, le véritable gouvernement fantôme de la planète pour d'autres (des médias à Big Pharma en passant par le système bancaire, personne n'échappe à son contrôle).

L'ESG est donc le nouveau critère de mesure du succès des entreprises, des activités à but non lucratif et des pays. Des milliards de dollars sont disponibles pour garantir que l'ESG prospère à l'avenir : "Pour prospérer à long terme", nous dit Fink, "toute entreprise devra non seulement afficher de solides performances financières, mais aussi démontrer comment elle peut contribuer positivement à la société. "Bloomberg Intelligence prévoit un boom des actifs ESG, les estimant à 50 000 milliards de dollars d'ici 2025, couvrant essentiellement un tiers du marché financier mondial : bienvenue dans l'ère du capitalisme éthique.

Il y a quelques jours à peine, la Deutsche Bank, le groupe bancaire allemand désormais le plus connu pour ses scandales liés à la corruption internationale et à la manipulation des marchés financiers, et qui avait déjà accepté en janvier de verser 125 millions de dollars au gouvernement américain pour éviter d'être poursuivi pour avoir manipulé le marché des métaux précieux, est revenue dans l'œil du cyclone.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, un cadre du DWS Group, le principal gestionnaire d'actifs qui gère actuellement quelque 900 milliards d'euros d'actifs pour le compte de la Deutsche Bank, s'est plaint que le groupe allemand, bien qu'il ait rassuré ses investisseurs dans son rapport annuel en affirmant que "l'ESG est au cœur de toutes les initiatives que nous entendons poursuivre à l'avenir", fait en réalité bien moins que se concentrer sur la planification et la réglementation du phénomène. Oliver Plein, responsable de la branche des produits ESG de DWS, confirme également que le groupe est "bien en retard : nous devons encore comprendre quelle est notre ambition et entamer le processus de transformation". Desiree Fixler, responsable de la durabilité chez DWS, a déclaré au conseil d'administration que l'entreprise "n'a pas d'ambition ou de stratégie claire, manque de politiques sur le carbone et d'autres questions et que les équipes ESG sont considérées comme des spécialistes plutôt que de faire partie du processus décisionnel". Un autre avertissement vient du Financial Times, qui rapporte que les controverses ESG ont déjà dévalué les entreprises américaines de près d'un demi-billion de dollars.

Des considérations qui ne semblent pas trouver de caisse de résonance dans le bureau de Larry Fink. Le PDG de "Blackrock" va jusqu'à prédire (ou peut-être - mieux - anticiper) qu'il n'y aura pas d'échappatoire à l'ESG dans l'avenir des entreprises. Au fil du temps, les performances financières passeront au second plan et la gouvernance environnementale et sociale sera le critère qui déterminera la valeur d'une entreprise : être "réveillé" ou ne pas l'être, en bref.

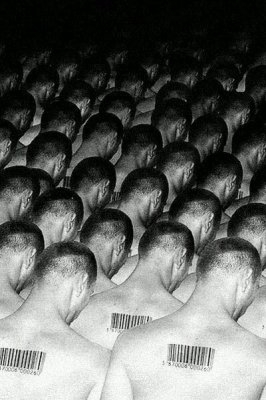

Cela semble absurde, mais comment l'un des fers de lance de la mondialisation esclavagiste hypercapitaliste peut-il nous dire qu'à l'avenir, les revenus céderont la place à ce qu'on appelle le "Wokeness" ? En d'autres termes, que l'impératif catégorique de l'avenir des entreprises ne sera plus les bilans sains et les entreprises solides, mais les arcs-en-ciel éblouissants et les sociétés fluides ? En d'autres termes, pour recevoir des financements pour ses propres entreprises, sera-t-il indispensable d'avoir un activisme politique et entrepreneurial totalement déconnecté de toute logique économique et purement progressiste ? Oui, c'est et ce sera le sort qui nous attend. Stephen R. Soukup en parle longuement dans son excellent livre The Dictatorship of Woke Capital : How Political Correctness Captured Big Business, dans lequel, à partir d'un discours du sénateur républicain Tom Cotton, il dénonce la façon dont la gauche pousse les marchés à privilégier les objectifs politiques au détriment des objectifs entrepreneuriaux.

Comme l'a également observé avec perspicacité Andrew Olivastro, de la Heritage Foundation, "il y a un nombre croissant de personnes qui veulent imposer leurs préférences politiques et culturelles au monde et utiliser votre argent pour le faire". Ce n'est pas la seule incohérence que souligne Olivastro dans son éditorial (dont je recommande la lecture) et il n'est pas le seul à émettre des doutes sur l'ESG. D'autres conspirateurs présumés, ennemis extrémistes de la liberté, portent les noms des universités de Harvard et de Stanford.

Comme le montre une étude publiée le 25 avril 2021 par le Harvard Law School Forum on Corporate Governance (par Peter Reali, Jennifer Grzech et Anthony Garcia), la poussée vers l'ESG (c'est-à-dire, fin du suspense, vers des investissements visant à financer des politiques soutenant la diversité, l'inclusion, l'égalité, l'environnement...) est de plus en plus forte. Harvard, le 12 mai 2021, a publié une autre étude de Richard Morrison, qui dénonce les risques de la théorie de la Gouvernance Sociale Environnementale comme la plus grande menace pour les actionnaires, met en évidence le fait qu'elle devient de plus en plus l'un des sujets à l'ordre du jour de l'ONU et du Forum Economique Mondial, souligne l'incertitude des paramètres et des objectifs, et avertit des très graves conséquences auxquelles nous risquons d'être confrontés dans les prochains mois.

Beaucoup plus précise, et de l'avis de certains, exacte et correcte, est l'analyse de la "Stanford Review" publiée le 16 juin 2021 par Jonah Wu, avec laquelle nous terminons cette pièce et que nous croyons pouvoir résumer en traduisant le dernier paragraphe de la recherche :

"L'ESG se dirige vers l'inconnu et est soutenue par d'immenses capitaux et une élite managériale libérale. Malgré leurs nombreux attributs admirables, beaucoup de ces politiques d'investissement manquent de rigueur et d'incitations pour les pauvres, et poussent de manière déraisonnable les entreprises vers le progressisme. Pour y pourvoir efficacement, il faut trouver une alternative qui modère la force du mouvement GNE : il est temps pour les conservateurs de créer leur propre GNE".

Giulio Montanaro

Polyglotte, découvreur de talents dans le monde de la musique électronique, conseiller créatif avec diverses expériences en gestion d'entreprise, chercheur indépendant et amoureux des médias alternatifs, Giulio Montanaro a fait ses débuts en tant que reporter en 2000, à Padoue, au sein du groupe éditorial "Il Gazzettino".

11:57 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, woke culture, capitalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 14 septembre 2021

Aude Lancelin et la réélection de Macron

Aude Lancelin et la réélection de Macron

par Nicolas Bonnal

Il a été élu dans un fauteuil il y a quatre ans (66.6% des voix…), face à une incapable qui sera cette fois taclée par Zemmour, le candidat des cons et des islamophobes, et il sera réélu car pour les bourgeois il n’y a rien d’autre. Le putsch du CAC40 (X2 en 12 mois) pourra se prolonger, le coup d’Etat deviendra permanent. Mais n’en sommes-nous pas là depuis deux siècles de bonapartisme et de dirigisme français, au bout de trois décennies de trique gouvernementale au service du capital néolibéral ?

On va relire quelques passages du splendide et nourri texte d’Aude Lancelin, daté du 20 avril 2017, qui expliquait à quelle sauce oligarque le capital allait nous bouffer. On pourrait intituler cet extrait « la présentation du chérubin au temple » :

« C’était à la fin de l’été dernier, je venais de rendre le manuscrit du « Monde libre ». Mon regard errait devant les images de BFM TV, dans les vestiges d’une canicule parisienne achevée il y a peu. C’est alors que je compris brutalement que l’année 2017 serait terrible, et que la présidentielle à venir ne ressemblerait à rien de ce que ce pays avait connu jusqu’ici. La première chaîne d’informations en continu du pays, fleuron du groupe Altice-SFR détenu par Patrick Drahi, n’avait pas lésiné sur les moyens en ce 30 août 2016. Le tout pour couvrir un événement considérable, imaginez du peu : la démission du ministère de l’économie d’un jeune baron du hollandisme encore quasi inconnu du public deux ans auparavant. Un scoop d’importance planétaire, on voit ça, qui valait bien la mobilisation générale de toutes les équipes de la chaîne détenue par ce milliardaire français issu des télécoms. L’étrange spectacle qui s’étalait sur les écrans du pays ce jour-là, c’était un chérubin en costume-cravate s’échappant du ministère de Bercy en navette fluviale pour remettre sa démission à l’Elysée, poursuivi par les caméras de BFM TV, le tout dans le style flouté et distant caractéristique de la paparazzade, de l’image arrachée à l’intimité d’une personnalité livrée bien malgré elle à la convoitise des foules. Comme l’Hyppolite de Racine, le futur ex-ministre en question, qui n’était autre qu’Emmanuel Macron, semblait ainsi être saisi par surprise en train de « traîner tous les cœurs après lui » sur la Seine, dans une étrange séance de ski nautique géant national. Ce que le téléspectateur ignorait à ce stade, c’est que ce sont les cœurs des patrons du CAC 40 qui battaient la chamade pour lui depuis déjà un petit moment, et que tous avaient un plan pour la France : porter à la Présidence de la République le chérubin si compréhensif aux doléances du capital. A ce stade il n’était rien, mais ça n’était pas un problème. Ses Geppetto, les poches pleines de billets et les rédactions pleines de journalistes, étaient prêts à en faire tout. »

Aude Lancelin commente ce « blitzkrieg médiatique » :

« La scène, totalement surréaliste, m’est toujours restée en mémoire. De même que la surexcitation des commentateurs en plateau, chargés de faire mousser le non-événement, et de faire passer la dérisoire péripétie pour un événement susceptible de casser l’histoire du monde en deux. Ce jour-là, oui, j’eus le pressentiment que nous nous apprêtions à vivre une opération de propagande d’une dimension et d’une nature tout à fait inhabituelles. Une blitzkrieg médiatique à côté de laquelle les éditoriaux érotiques du « Monde » en faveur d’Edouard Balladur en 1995, ou les tribunes culpabilisatrices de « l’Obs » ou de « Libération » pour faire gagner le « Oui » en 2005, ne furent que de dérisoires et fort rudimentaires précurseurs. »

La France n’est pas un pays libre, dixit reporters sans frontières :

« Il est certain en effet que la situation dans les médias s’est spectaculairement dégradée depuis ces années là, jusqu’à faire chuter la France au 45ème rang du classement 2016 de la liberté de la presse établi par « Reporters sans Frontières », quelque part entre le Botswana et la Roumanie. Le tout à cause, contentons-nous de citer l’organisme international sur ce point, « d’une poignée d’hommes d’affaires ayant des intérêts extérieurs au champ des médias qui ont fini par posséder la grande majorité des médias privés à vocation nationale. » Jamais une situation pareille de mainmise quasi totale sur la presse ne s’était vue en France depuis 1945. De sinistre mémoire, le quinquennat Hollande restera du reste comme celui de la victoire par KO du capital sur l’indépendance des rédactions. »

Les énumérations à la Prévert (ou à la Rabelais ?) se succèdent pour expliquer le triomphe de la cause oligarque sur celle informative :

« C’est également sous ce quinquennat qu’aura lieu la prise de contrôle du groupe « Canal+ » par Vincent Bolloré avec les conséquences sinistres que l’on sait. Ou encore le rachat en 2015 du « Parisien » par Bernard Arnault, déjà propriétaire des « Echos » et premier annonceur publicitaire de la presse, bien connu également pour son progressisme social, sans parler de sa sympathie pour le populo. Mais aussi, après l’absorption en 2010 du quotidien « le Monde » par un trio d’investisseurs emmené par Xavier Niel, ogre concurrent des télécoms, l’avalement par ce même groupe de la quasi-totalité de la presse social-démocrate mainstream, avec le rachat en 2014 de « L’Obs », là encore surveillé comme le lait sur le feu par le président de la République. »

Aude Lancelin ajoute sur le sinistre Hollande :

« Ainsi ce dernier pensait-il encore, début 2016, en dépit de sa popularité exécrable, avoir mis autant d’atouts que possible de son côté pour la reconquête de son fauteuil présidentiel. Las, c’était sans compter sur Emmanuel Macron, le polichinelle que lui avaient mis dans le tiroir ses nouveaux amis du CAC 40. »

Et le Français toujours « enthousiaste » (Céline) élut le ministre de l’économie (du dénommé Hollande) qu’on lui présenta alors comme un homme neuf (il n’a donc pas la télé le Français !). Lancelin rappelle la stratégie du cruel louveteau :

« Plus précoce que sa dupe élyséenne, il y a des années que Macron plaçait ses pions auprès des géants des médias. Déjà lorsqu’il était banquier d’affaires chez Rothschild, le protégé d’Alain Minc avait conseillé le groupe Lagardère pour la vente de ses journaux à l’international. Excellentes aussi, les relations entretenues par Macron avec le sulfureux patron de Canal+, Vincent Bolloré, dont on connaît la passion pour les démocrates africains et l’indépendance des rédactions. Très étroites également, celles qu’il a avec le fils de ce dernier, Yannick Bolloré, PDG d’Havas, géant de la communication mondiale. Avec le groupe de Patrick Drahi, c’est aussi la love story à ciel ouvert, même si en période électorale les pudeurs de carmélite s’imposent. Ainsi le Directeur général de BFM TV est-il régulièrement obligé de se défendre de faire une « Télé Macron », sans convaincre grand monde, tant les affinités électives sont avérées entre le candidat à la présidence et l’entité Altice-SFR Presse. Lorsque Martin Bouygues et Patrick Drahi s’affronteront pour le rachat du groupe SFR, c’est Emmanuel Macron, devenu le successeur d’Arnaud Montebourg à Bercy, qui entérinera le deal en faveur du second… »

Et on reparle du tout-puissant monsieur Niel, qui sort presque d’un texte de Balzac (on y revient) :

« C’est toutefois avec Xavier Niel, à qui le même Perdriel revendit l’Obs en 2014, que les relations avec le candidat Macron sont devenues au fil du temps carrément torrides. Entre capitalistes qui s’assument, désirant pour la France un destin de « start up nation », peuplée de benêts rêvant de devenir milliardaires, c’est peu de dire que le courant passe. Alors même qu’un reportage diffusé au 20 heures de France 2 annonçait début 2016 que le patron de Free s’apprêtait à financer les ambitions de l’autre, Niel est devenu plus taiseux sur la question. Difficile en effet d’admettre publiquement pour l’homme fort du groupe « Le Monde » son degré de proximité avec le candidat d’En Marche!, alors même que beaucoup accusent déjà le quotidien du soir d’être devenu le bulletin paroissial du macronisme. »

Aude Lancelin évoquait déjà cette mission Marchand qui allait déboucher sur un Fachoda de nos libertés :

« Une enquête particulièrement bien informée de « Vanity Fair » sur la reine de la presse people, Michèle Marchand dite « Mimi », levait début avril un coin du voile sur les dîners privés organisés entre Xavier Niel et le couple Macron un an avant la présidentielle. « Quand lors d’un dîner avec les Macron, j’ai entendu Brigitte se plaindre des paparazzis, explique ainsi tranquillement Niel à « Vanity Fair », je lui ai naturellement conseillé Mimi. » Et la journaliste Sophie des Déserts de préciser que c’est le patron du groupe « Le Monde » qui organisa la rencontre à son domicile. Un hôtel particulier du Ranelagh, où il réside avec la fille de Bernard Arnault, patron de LVMH et autre grand fan du petit prince Macron, dont le CAC 40 voulait faire son loyal gérant élyséen. »

Et de poursuivre sur le devenir-Sarkozy (ou Badinguet) de la France superficielle – et non profonde – de la postmodernité. La France, dit la belle Aude, n’aura plus que ses yeux pour pleurer :

« Davantage qu’une intuition, c’est une certitude : si Emmanuel Macron devait être élu à la Présidence de la République, on se réveillerait en mai avec une nouvelle nuit du Fouquet’s, des révélations feuilletonnées sur toutes sortes de grands donateurs, des histoires de premier cercle rappelant les pires heures du sarkozysme, de collusions d’une ampleur inédite entre très gros intérêts industriels, médiatiques et financiers. Partout l’argent rode autour de cette candidature, tout le monde le sait. Lorsque les conditions concrètes qui ont présidé à cette mise sur orbite sortiront enfin dans la presse, post festum, car elles finiront par sortir, ces choses-là finissent toujours par sortir, les Français n’auront alors plus que leurs yeux pour pleurer. »

Et les impôts ? Il faut comprendre que pour faire économiser trente milliards d’euros à une poignée d’oligarques chéris et adorés, il faut pressurer beaucoup plus dix ou vingt millions de contribuables à raison de deux-trois mille euros (comme dit Jean-Luc Mélenchon, les vingt-sept Français les plus riches ont plus que les trente millions les plus pauvres).

Lancelin :

« Entre temps, l’ISF sur les grands patrimoines financiers aura été supprimé, le code du travail ravagé à coups d’ordonnances, les services publics sévèrement amputés, les dividendes toujours mieux reversés. Un véritable continent oligarchique est là encore à demi-englouti, prêt à surgir sous nos yeux le 8 mai prochain, et personne n’a jugé bon jusqu’ici de le dévoiler aux citoyens… »

Notre commentatrice de remarquer tristement :

« Toutes les idées sont tolérées dans ces rédactions-là où, non sans stupéfaction, j’ai par exemple pu entendre un chef de service défendre le programme économique de François Fillon comme étant le meilleur d’entre tous début 2016. Toutes les idées, oui, sauf celles de la gauche debout contre le néolibéralisme. Toutes les idées, sauf celles aujourd’hui portées par un social-démocrate conséquent comme Jean-Luc Mélenchon, repeint par le Président de la République actuel en dictateur et en ennemi de l’Occident. »

Interrogé par la télé russe, j’avais parlé de Louis-Philippe. (Rothschild, Balzac, libéralisme frou-frou, Villermé, modèle anglo-saxon, etc.). Aude Lancelin conclut brillamment sur ce présent permanent de l’Histoire :

« Macron, c’est le 19ème siècle à travers les âges et son indifférence complète à la souffrance populaire, à peine barbouillé de couleurs acidulées et de Silicon Valley. Macron, c’est en réalité ni plus ni moins que le retour du Comité des Forges, et de sa fameuse presse, entièrement asservie par l’argent de la haute finance et celui de la grande industrie, dont les anciens résistants formèrent le rêve de débarrasser le pays à jamais, une fois les « Jours heureux » venus. »

Saluons ce complot permanent du pognon, « mouvement autonome du non-vivant » (Hegel), définitivement plus actif, disait Baudrillard, que l’homme...

Sources :

https://www.legrandsoir.info/emmanuel-macron-un-putsch-du-cac-40.html

Nicolas Bonnal - Chroniques sur la Fin de l’Histoire, Balzac et le déclin de la France…

13:49 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aude lancelin, nicolas bonnal, france, europe, affaires européennes, politique, emmanuel macron |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

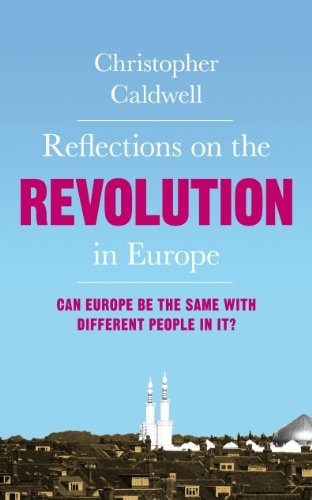

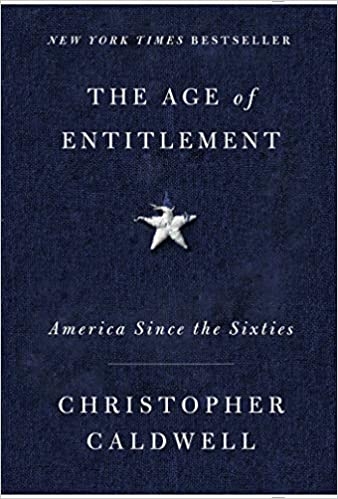

Age of Entitlement : Caldwell met en pièces la révolution des "droits civils".

Age of Entitlement : Caldwell met en pièces la révolution des "droits civils"

par Daniele Scalea

Ex: https://www.centromachiavelli.com/2021/09/09/caldwell-age-of-entitlement-recensione/

Le journaliste américain Christopher Caldwell, rédacteur en chef de la Claremont Review of Books, est un homme qui, à bien des égards, va à contre-courant de la tendance dominante : un conservateur qui parvient à se faire publier régulièrement par le New York Times, mais, à l'ère de l'hyper-simplification sociale boulimique, on ne le trouve pas sur Facebook ou Twitter, et il publie un livre tous les dix ans. Mais ce sont des livres qui laissent des traces.

En 2009, deux ans avant la grande crise migratoire qui lancera le thème, il publie Réfllexions sur la révolution en Europe: une analyse fine de la manière dont l'immigration, notamment musulmane, révolutionne déjà l'Europe. Ceux qui ont lu le livre beaucoup plus modeste de l'auteur de cette critique, Immigration : the Reasons of Populists, se souviendront de l'ouvrage de Caldwell comme l'un des textes fondamentaux sur le sujet.

L'année dernière, un nouvel ouvrage du journaliste américain est arrivé sur les étagères des librairies : The Age of Entitlement. America since the Sixties. Le titre, qui se traduit approximativement par "l'âge des droits" (mais le terme "entitlement" a une connotation qui renvoie au privilège et à la revendication), fait référence à l'ère de l'histoire américaine qui a débuté avec la loi sur les droits civils de 1964.

Le livre analyse ces cinquante dernières années, en essayant de lire entre les lignes des événements et d'expliquer comment et pourquoi la société a changé. Il s'agit sans aucun doute d'un ouvrage essentiel pour le chercheur américain, mais il est également intéressant et précieux pour d'autres : parce que l'on sait combien le Nouveau Monde a eu d'influence sur l'Ancien, et parce que, comme l'écrit Caldwell lui-même, "la politique des droits civils s'est avérée être l'exportation américaine la plus réussie de la fin du vingtième siècle". L'Amérique décrite par Caldwell est aussi, dans les grandes lignes, notre Europe : en comprenant la première, on peut comprendre la seconde.

Age of Entitlement est un livre iconoclaste, qui met en pièces l'un des totems du progressisme (la déségrégation raciale) ainsi que celui du conservatisme (Reagan). Bien entendu, Caldwell n'est pas nostalgique du racisme et de la ségrégation, mais il regarde au-delà de la surface pour pénétrer dans les profondeurs de la révolution que le président Lyndon Johnson, exploitant la vague d'émotions suscitée par l'assassinat de son prédécesseur Kennedy, a lancée avec le Civil Rights Act, la loi fédérale qui a mis fin à la discrimination raciale dans le Sud. Comme l'explique en détail l'auteur, cette révolution a été lancée par une Amérique encore conservatrice, dominée à tous les niveaux (politique, médias et académie) par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui ne souhaitaient que mettre fin à la honte de la ségrégation.

Le résultat n'a pas répondu aux attentes du public. La réforme des droits civils est devenue l'une des entreprises les plus difficiles et les plus durables de l'histoire des États-Unis : elle a débuté dans les années 1960, a duré (jusqu'à présent) un demi-siècle, a coûté des billions de dollars et a conduit à une relecture de l'ensemble de l'histoire américaine à la lumière du problème racial. La race a pris une signification religieuse et le mouvement des droits civiques est devenu son église. La réforme des droits civils était censée mettre fin à l'obsession de la race dans le Sud : elle a fini par la nationaliser par le biais de l'action positive, ou discrimination "positive". Avec elle, un système explicite de préférence raciale a été introduit au niveau fédéral.

En outre, la loi sur les droits civils a également offert un modèle de pouvoir transformateur fondé sur la coercition, les dépenses et le mépris des prescriptions constitutionnelles. L'imposition bureaucratique, les décrets, la surveillance militante, les poursuites judiciaires et les décisions de justice ont été les outils utilisés, au cours des décennies suivantes, par chaque minorité pour affirmer ses privilèges contre la tradition et la volonté de la majorité. Les tribunaux et la bureaucratie ont remplacé la politique démocratique. Par exemple, le Bureau des droits civils a été créé, dont les directives ont depuis été traitées comme des lois par les tribunaux, bien qu'elles aient été rédigées par des bureaucrates en dehors de toute représentation et de tout contrôle démocratiques. La loi sur les droits civils est devenue une deuxième constitution "non officielle" qui, en cas de conflit avec la première et "officielle", prévaut toujours. D'où l'annulation de certains "anciens" droits constitutionnels tels que la liberté d'association (pour interdire la ségrégation) et la liberté d'expression. En 1978, la Cour suprême a statué qu'il était légitime d'attribuer des notes sur une base raciale en tant que handicap ; en d'autres termes, la discrimination positive ne visait plus à compenser le racisme passé, mais à corriger le racisme (supposé) présent. Les différences de résultats entre les groupes doivent désormais nécessairement être attribuées au racisme. Prétendre le contraire (par exemple en remettant en question le mérite individuel) revient à délégitimer la révolution des droits civils, la nouvelle "Constitution" de facto des États-Unis. Voici la censure des opinions divergentes, qui prendra la forme du "politiquement correct". Le système créé par les droits civils fait qu'il est intenable pour toute entreprise de supporter des cas de discrimination. Les employeurs sont donc toujours prêts à licencier les employés qui sont attaqués par les "progressistes". C'est la privatisation de la censure. Tout le monde a peur de dire un mot déplacé qui pourrait lui coûter sa carrière. Le politiquement correct est une réforme imposée d'en haut à l'opinion publique par le biais de la punition des dissidents. Il s'agit - écrit Caldwell - de "la conquête idéologique du pouvoir institutionnel la plus complète de l'histoire des États-Unis".

Toutes les impulsions des minorités ont, depuis 1964, toujours prévalu sur la démocratie. Un exemple évident est celui des gays. Caldwell retrace dans un chapitre le processus d'émancipation/affirmation jusqu'au mariage homosexuel, en soulignant comment il a eu lieu à chaque étape contre l'opinion dominante (qui ne se conformera qu'a posteriori aux décisions affirmées par la minorité) et toujours par le biais de décisions de justice dans des cas étudiés à la table par des fondations et des cabinets d'avocats, dans lesquels les plaignants eux-mêmes sont soigneusement sélectionnés pour plaire aux juges (voir Edith Windsor). Le résultat a été la redéfinition juridique du mariage, qui n'est plus une réalité préexistante à l'État et reconnue par lui, mais une institution sociale créée par l'État lui-même (et qui, en tant que telle, ne peut accepter aucune forme de discrimination).

Les premières épigones noires à exploiter le nouveau modèle dans les années 1970 ont toutefois été les féministes, mais pas toujours avec des résultats heureux pour les femmes elles-mêmes. Le modèle du New Deal de la famille à revenu unique, dans lequel le salaire du mari devait compenser les tâches ménagères de sa femme, a été renversé. Depuis les années 1970, les femmes aussi doivent travailler sur le marché pour gagner leur part, mais cela ne s'ajoute pas à ce qu'elles avaient déjà par l'intermédiaire de leur mari. Le revenu familial reste le même, mais deux personnes doivent désormais travailler pour le gagner. Caldwell cite une pensée intéressante de Bertrand Russell, selon laquelle l'État-providence remplacerait l'État dans le rôle du père et, ce faisant, saperait la moralité traditionnelle. La mère n'a plus besoin d'un père fiable pour ses enfants. Les hommes, privés du rôle paternel, perdent tout intérêt pour la postérité, l'histoire, la continuité et la procréation. Nous ne savons pas si le diagnostic de Russell est correct, mais les symptômes sont sans aucun doute ceux décrits et Lyndon Johnson a créé un État-providence aux États-Unis.

Les années 1970 ont également marqué un changement important au sein de la classe dirigeante américaine. La défaite au Vietnam a miné le prestige de l'armée : ce ne sont plus les anciens combattants qui donnent le ton, mais la génération des baby-boomers et, en particulier, ceux qui s'étaient opposés à la guerre et ne l'avaient pas combattue (essentiellement l'élite universitaire). Il est essentiel de comprendre le rôle des baby-boomers : comme leur nom l'indique, les personnes nées entre 1946 et 1964 constituent une génération numériquement énorme. Pour être précis, note Caldwell, la plus grande génération de l'histoire américaine. Pendant trois quarts de siècle, toutes les autres générations, qu'elles aient précédé ou suivi, ont dû se conformer aux préoccupations exprimées par les baby-boomers, plus nombreux, qui, bien entendu, ont évolué au fur et à mesure de leur maturation : dans les années 1960 et 1970, ils sont jeunes et la sexualité domine ; dans les années 1980 et 1990, ils sont en pleine maturité et l'accent est mis sur la famille et les possibilités d'enrichissement ; après 2000, il s'agit de protéger le patrimoine constitué au cours des décennies précédentes. Caldwell ne peut pas le faire pour des raisons de temps, ayant écrit la majeure partie du livre avant 2020 : mais on pourrait ajouter ce qui s'est passé ces deux dernières années, lorsque les Boomers, maintenant âgés de 60-70 ans, face à une vague épidémique, ont soumis l'ensemble de la société aux exigences de la santé préventive.

Caldwell donne une interprétation originale de la contre-culture des années 1970 : selon lui, elle est essentiellement réactionnaire, un mouvement mystique qui regrette la pureté perdue de l'Amérique du passé ; tout est marqué par un sentiment de décadence. Ce n'est pas un hasard si les citoyens de cette décennie, confrontés à une criminalité galopante et à la propagation de la toxicomanie, sont arrivés à la conclusion que les brillants projets sociaux des années 1960 avaient échoué : c'est pour mettre fin à ces expériences qu'ils ont, à leur grande surprise, porté Ronald Reagan à la Maison Blanche en 1981. Contrairement aux attentes, Reagan n'a pas coulé mais sauvé le système progressiste, qui reviendra d'ailleurs avec encore plus de force après lui.

L'accusation de Caldwell contre Reagan était qu'il n'était conservateur qu'en paroles. Il était plutôt un libertaire, influencé (comme beaucoup de droitiers de sa génération) par Ayn Rand et le culte anti-traditionnel et anti-moraliste du capitalisme débridé. Le slogan Reagan du "rêve américain" est celui d'une génération qui n'accepte pas les limites de la nature ou du bon sens, qui veut tout maintenant. Avec les Reaganomics, les Boomers ne font qu'exploiter le futur travail de leurs enfants, par l'endettement, et celui des étrangers, par les délocalisations et les portes ouvertes à l'immigration.

La voie choisie par Reagan n'était en aucun cas obligatoire : au cours de ces années, la société américaine a atteint le taux de dépendance le plus bas (c'est-à-dire le rapport le plus élevé entre la population productive et la population non productive) et n'était pas confrontée à une urgence particulière. Et pourtant, la dette a encore augmenté pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon Caldwell, les baby-boomers ont acheté (avec l'argent de leurs enfants) la paix sociale avec les secteurs de la société qui dépendaient désormais de l'État-providence Johnsonien, dont le coût explosait et qui, sous Reagan, atteignait des trillions. Reagan a financé (et augmenté) les coûts de la déségrégation mais a compensé la classe moyenne blanche (affectée par la discrimination positive : chaque emploi donné à un homme noir par préférence raciale est un emploi enlevé à un homme blanc qui l'aurait eu par mérite) en réduisant les impôts. Il a donc été le sauveur de la Grande Société (c'est ainsi qu'on appelle en Amérique le programme des démocrates, à partir de Johnson, visant à éliminer la pauvreté et les inégalités raciales), mais au prix de l'endettement de la postérité, de la désindustrialisation du pays et de l'ouverture des portes à l'immigration sauvage.

C'est en 1986, sous la présidence de Reagan, qu'une loi bipartisane a accordé l'amnistie et la citoyenneté aux nombreux immigrants illégaux et, par le biais d'une législation anti-discrimination, a de facto forcé les employeurs (qui ne pouvaient pas "discriminer" sur la base de l'origine nationale) à embaucher des illégaux. Les immigrés ont moins de droits sur le lieu de travail, bien sûr, mais ils en auront davantage devant les tribunaux, en tant que victimes éventuelles de discrimination. De nouveaux groupes ethniques rejoignent les Noirs en tant que "minorités" à protéger dans le cadre du nouveau culte de la "diversité".

Les années 1990 ont été la décennie de l'essor de la nouvelle économie, à propos de laquelle Caldwell est également critique. Avant elle, le pays était "un tout économique"; avec elle, il est devenu une simple partie économique de la division internationale du travail. Des concepts tels que la "souveraineté" et l'"indépendance" ont perdu leur sens; la capacité (donnée par la technologie) d'assembler des composants individuels à distance a permis même aux pays pauvres et non industrialisés de concurrencer les États-Unis. Surtout, les nouvelles chaînes de valeur mondiales n'avaient plus une finalité industrielle (c'est-à-dire la recherche d'une valeur ajoutée dans le monde) mais une finalité politique: elles servaient à passer outre les droits des travailleurs. Le favoritisme fiscal accordé aux entreprises de haute technologie devait porter le coup de grâce à l'économie traditionnelle: des géants comme "Amazon" devaient être aidés par la politique pour remplacer les petits détaillants.

Les années 1990 ont également vu une accélération de la spirale de l'endettement. Le Républicain George H.W. Bush et le Démocrate Bill Clinton ont tous deux procédé au Bush et Bill Clinton ont poursuivi sur la voie de Reagan (financement de l'État-providence par la dette plutôt que par les impôts). Les prêts ont été complètement politisés : suivant le mantra selon lequel toute inégalité serait une discrimination, l'État a favorisé et garanti les prêts aux minorités (la facture sera payée la décennie suivante avec la crise des prêts hypothécaires à risque et les sociétés soutenues par l'État - "Fannie Mae" et "Freddie Mac" - qui les ont accordés). En outre, les banques ont été incitées (pour éviter les accusations de racisme) à accorder des prêts libéraux et à faire contrôler leurs prêts par des "groupes communautaires" liés au mouvement des droits civiques : des milliards de dollars entre les mains d'organisations politiques hautement idéologisées.

La "société civile" a gagné en importance au cours de cette période, complétant les juristes et les bureaucrates dans l'exercice du pouvoir réel. Dans les années 1980, les super-riches augmentaient leur richesse à un rythme sans précédent, alors que dans le même temps, un culte idolâtre des managers et de l'élite en général se répandait. Le concept de "philanthropie" a subi un changement majeur : alors qu'il ne s'agissait auparavant que de charité et d'aide aux pauvres et aux nécessiteux, il a été établi que la propagande idéologique pouvait également être incluse. Ce qui n'a pas changé, c'est la large déductibilité fiscale des sommes consacrées à la "philanthropie". Les super riches peuvent désormais utiliser des fondations pour influencer la politique en fonction de leurs intérêts pratiques ou de leurs idéaux, l'ensemble de la population devant payer la facture et compenser la perte de recettes fiscales. Il va sans dire que la grande majorité de ces super-riches sont du côté des "progressistes" et des "droits civils". Selon M. Caldwell, parmi les nombreuses motivations, une seule prévaut : l'élite est une minorité et, en tant que telle, bénéficie de lois et de pratiques qui réduisent le pouvoir de la majorité. Elle ne se soucie peut-être pas du sort des Noirs, des immigrés et des homosexuels, mais elle se soucie que la minorité ait les moyens de l'emporter sur la majorité.

Il existe un autre événement peu connu des années 1990 que Caldwell désigne comme très important dans l'histoire américaine : la légalisation et la commercialisation massive de l'OxyContin et d'autres opioïdes à base d'oxycodone en 1996. Puissants analgésiques à fort effet de dépendance, ils ont été à la base d'un nouveau cycle épidémique de toxicomanie dans la population américaine, après l'héroïne dans les années 1970 et le crack dans les années 1980. M. Caldwell se demande comment, dans le débat public et la culture populaire, ces deux autres épidémies d'opioïdes ont eu une profonde influence, alors que l'épidémie actuelle passe plutôt inaperçue. Pourtant, son taux de mortalité est 10 fois supérieur à celui des années 1980 et 20 fois supérieur à celui des années 1970. Qu'est-ce qui a changé ? La réponse de Caldwell est la suivante : à la différence des deux précédentes, l'épidémie d'oxycodone touche principalement les Blancs (au point de provoquer un déclin anormal et rapide de leur population qui n'est compensé que par l'immigration) et ne peut donc pas s'inscrire dans le récit moral "officiel". Le politiquement correct a créé une hiérarchie "morale" entre les races, dans laquelle les Blancs constituent la base méprisée et ne sont destinés qu'à se tordre de culpabilité. L'autorité morale appartient aux Noirs (à tel point que de nombreux Blancs se font passer pour des Noirs : le livre en offre quelques exemples illustres, mais nous avons également abordé ce phénomène dans ce blog) ; la blancheur, en revanche, est considérée comme un état spirituel inférieur - et héréditaire. En somme, la révolution des droits civiques n'a pas créé un monde nouveau, mais seulement effectué une transvalorisation : c'est le même vieux monde mais à l'envers. La pyramide raciale et raciste est toujours là, mais elle a été renversée. La situation s'est peut-être même aggravée, selon M. Caldwell. L'ancienne Constitution américaine garantissait la neutralité et la liberté raciales. La "nouvelle constitution" officieuse des droits civils, en revanche, favorise la conscience raciale et le dirigisme gouvernemental.

Dans ce cadre, les démocrates sont devenus le parti de ceux qui bénéficient des droits civils : les minorités (y compris les super-riches), les immigrants, les femmes (et plus particulièrement les féministes), les bureaucrates, les juges et les avocats. Le parti républicain a donc changé : il englobe désormais l'ensemble du spectre politique d'avant 1960, qui était à l'époque divisé entre les partisans et les opposants du New Deal. Les démocrates, qui contrôlent l'économie et la culture grâce à leur hégémonie dans les universités et les organisations à but non lucratif, dirigent le système même lorsqu'ils ne sont pas au gouvernement. Les républicains, isolés de la classe instruite, sont incapables d'influencer le système (même lorsqu'ils gouvernent) et même de comprendre sa logique.

C'est le dernier et précieux avertissement du livre de Caldwell, qui rend également justice à l'activité de ces associations ou fondations qui, comme le Centro Studi Machiavelli, tentent de reconnecter la droite avec la connaissance afin de la rendre capable de dominer le système, au lieu de s'illusionner en pensant qu'elle peut gouverner - sans le faire - après chaque élection qu'elle gagne.

Daniele Scalea

Fondateur et président du Centre d'études Machiavelli. Diplômé en sciences historiques (Université de Milan) et docteur en études politiques (Université Sapienza), il enseigne "Histoire et doctrine du djihadisme" et "Géopolitique du Moyen-Orient" à l'Université Cusano. De 2018 à 2019, il a été conseiller spécial sur l'immigration et le terrorisme auprès du sous-secrétaire aux affaires étrangères Guglielmo Picchi. Son dernier livre (écrit avec Stefano Graziosi) s'intitule Trump contre tous. L'Amérique (et l'Occident) à la croisée des chemins.

13:27 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, livre, christopher caldwell, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

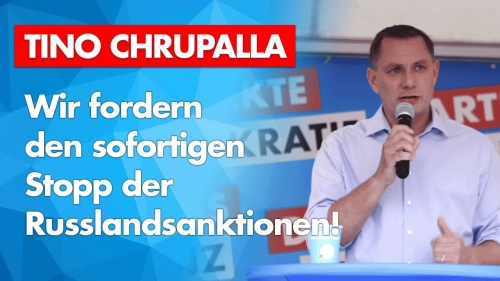

La course à trois pour la chancellerie : ce que disent les sondages allemands

La course à trois pour la chancellerie: ce que disent les sondages allemands

Andrea Muratore

Ex: https://it.insideover.com/politica/elezioni-germania-2021-sondaggi.html

A moins d'un mois des élections allemandes, le jeu que dessinent les sondages est plus complexe que jamais. Alors que le nombre de jours qui restent avant l'élection qui sanctionnera le début de l'ère post-Merkel diminue, les prévisions semblent avoir complètement démenti le scénario qui voyait une course à deux voies entre le Cdu d'Angela Merkel et les Verts décidés à éroder le consensus du parti social-démocrate. Porté par l'effet propulseur de la candidature du ministre des finances Olaf Scholz, c'est le SPD qui, désormais, se taille la part du lion dans les sondages.

L'été allemand a apporté divers éléments de discussion pour les politologues et les initiés, qui ont signalé un renversement des perspectives avec la montée progressive mais inexorable des sociaux-démocrates (SPD) due à la baisse de confiance dans les deux partis considérés comme leaders et à la hausse de la popularité de leur candidat chancelier.

Le fait que Scholz fasse partie intégrante du gouvernement de Merkel et puisse revendiquer la continuité de son action politique, les gaffes d'Annalena Baerbock ces dernières semaines et l'impréparation manifeste du dauphin de Merkel, Amin Laschet, face au chaos des inondations de juillet ont contribué à rebattre les cartes pour la énième fois dans cette longue course électorale. Fin août, les sondages ont montré que les sociaux-démocrates dépassaient l'Union Cdu/Csu, ce qui était inattendu il y a seulement quelques semaines. Au début du mois de septembre, ils semblent certifier que le parti de Scholz a pris la tête.

Les sondages récompensent les sociaux-démocrates

Après des années en tant que partenaire junior de la Cdu dans les gouvernements de coalition et après une série de défaites électorales, la SPD est-elle tirée en avant par Scholz au point d'amorcer un dépassement inattendu du parti de Merkel ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les sondages semblent indiquer une tendance positive pour le centre-gauche allemand. Et l'avance se creuse de jour en jour.

Fin juillet, les principaux sondages (de l'institut Insa à ceux de Forsa, en passant par l'agence démoscopique Allensbach) estimaient que le SPD était épinglé en dessous des niveaux décevants des élections de 2017, entre 15 et 17% de consensus. Un mois plus tard, cependant, les estimations variaient entre les 19,5 % d'Allensbach et les 23 % attribués à Forsa (semaine du 16 au 23 août) et à Insa (20 au 23 août), ce qui plaçait le parti de Scholz au moins un point au-dessus de la Cdu-Csu quinze ans après la dernière fois qu'un tel chiffre avait été enregistré. Et tous les sondages s'accordent sur le rôle positif joué par le candidat chancelier dans l'évolution des sondages.

YouGov, Kantar et Forschungsgruppe Wahlen pour la période allant de la dernière semaine d'août au 2 septembre montrent une croissance de 25% pour les sociaux-démocrates. L'institut Wahlkreisprognose les situe même à 27%. Surtout, aucun institut de recherche ne semble désormais sanctionner un avantage pour les chrétiens-démocrates.

La Cdu divisée sur l'après-Merkel

L'alliance Cdu-Csu, elle, risque de perdre quinze à vingt points du vote de 2017 au terme d'une campagne électorale où, en un an et demi, l'Union est passée d'un positionnement autour de 40% des intentions de vote dans la phase initiale de la pandémie à un premier recul devant les Verts alors que la deuxième vague de Covid-19 faisait rage et que le chaos vaccinal commençait, pour ensuite capitaliser sur le redressement de l'exécutif et de la Chancelière.

À l'approche de la fin de l'ère Merkel, le parti s'est retrouvé orphelin et divisé entre l'aile plus ouverte aux compromis acceptés sur l'économie et la gouvernance politique au cours de cette année et demie et la faction plus rigoureuse, rangée pour défendre l'austérité et le retour au passé, et par conséquent polarisée dans son jugement sur la chancelière. L'hémorragie considérable du consensus, vécue par la Cdu-Csu au bénéfice des libéraux (Fdp), parmi les plus farouches partisans de la rigueur, doit être lue dans cette optique. Quand la Cdu-Csu avait entre 30 et 35% des voix en février et mars, les libéraux étaient entre 6 et 7%. Jusqu'à la fin du mois d'août, les sondages montraient une symétrie entre la progression de leur soutien, qui se situait entre 12 % (Forsa) et 13 % (Insa), et le déclin de l'Union, qui ne bénéficiait d'un avantage considérable sur le SPD que grâce à Allensbach, qui lui donnait une avance d'environ 25 % et 27,5 % des voix, mais que les principales agences considéraient désormais comme inférieure à 25 %.

Les révélations les plus récentes amènent à niveler encore ce chiffre vers le bas. La Cdu se situerait autour de 20-22%, et le plus intéressant à noter est le fait que, début septembre, un transfert de voix vers le parti de Scholz a commencé, capitalisant sur son rôle de véritable "héritier" de Merkel.

Les sondages pour les Verts

De ce point de vue, les sondages indiquent un recul de la vague verte qui, à partir de 2017, a conduit les écologistes désormais dirigés par Annalena Baerbock à aspirer sérieusement à des rôles gouvernementaux au niveau fédéral. Certes, en termes absolus, il s'agira tout de même d'une avancée considérable: sixième parti avec 8,9 % des voix en septembre 2017, les Verts ont été largement crédités ces derniers mois de la deuxième place dans les sondages.

Stables autour de 20% depuis des mois, avec quelques incursions jusqu'à 25%, les Verts semblent aujourd'hui plus restreints dans leurs succès potentiels après les gaffes qui ont miné le parcours de Baerbock et après la démonstration des limites d'un agenda programmatique accusé de "moralisme" excessif par leurs adversaires. Les derniers sondages Insa, Kantar, Allensbach et Forsa placent les Verts entre 17 et 19% en tant que troisième parti : ce qui est surprenant, c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de transfert direct de voix vers les sociaux-démocrates, qui puisent principalement dans la Cdu et chez les anciens abstentionnistes, témoignant du fait que, selon toute vraisemblance, les écologistes allemands, progressistes et enracinés dans les zones urbaines, ont également construit un bloc sensiblement homogène. Leur expansion, cependant, apparaît désormais de plus en plus marquée de complexité.

Les effets du second débat sont attendus

Jamais auparavant il n'a été aussi clair que lors de ces élections que l'acceptation des dirigeants par l'électorat allemand jouera un rôle décisif. L'effet Scholz est, selon les sondages, en même temps l'effet Laschet-Baerbock : le ministre des finances convainc parce qu'il est considéré comme plus pragmatique et préparé que ses concurrents. Le deuxième débat télévisé du dimanche 12 septembre a donc pris de l'importance. Laschet est passé à l'attaque contre Scholz et est même allé jusqu'à critiquer le gouvernement de large coalition dont il est le ministre des finances, dirigé par Angela Merkel : "Si mon ministre des finances travaillait comme vous, je prendrais des mesures", a déclaré Laschet, attaquant Scholz pour les scandales de ces dernières années, avant que Baerbock n'intervienne et s'en prenne à toute la structure de pouvoir du gouvernement noir-rouge avec ses déclarations. Les effets de ce duel sur les sondages à quelques semaines du vote sont attendus dans les prochains jours.

Comment se portent l'Afd et Linke

En ce qui concerne les autres formations, les libéraux ont été mentionnés : avec les chiffres qu'elle peut désormais alignés, la Fdp pourrait aspirer à la fois à un gouvernement avec la SPD et les Verts et à rechercher une coalition avec la Cdu et les écologistes, se positionnant en tête des futures négociations gouvernementales.

L'Alternative für Deutschland, parti de droite populiste, serait en reflux dans ses bastions d'Allemagne de l'Est, voué à être contre-attaqué par les libéraux et à reculer par rapport aux 12,6 % qu'il avait obtenus en 2017. Tous les principaux sondages placent la formation entre 10 et 11%, juste au-dessus de l'extrême gauche de Die Linke, perchée entre 6,5% et 7%. Les deux groupes les plus radicaux pourraient, avec ces chiffres, être destinés à former les plus petits groupes du prochain Bundestag : à sa manière, par rapport à il y a quelques années, cela pourrait être l'un des principaux thèmes du vote de septembre. Avec ces chiffres, il semble de plus en plus probable que la formation du gouvernement se jouera entre les trois grands partis, les libéraux pouvant faire pencher la balance.

13:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, élections allemandes, politique, politique internationale, europe, affaire seuropéennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Il y a sept siècles, le 14 septembre 1321, Dante Alighieri mourait...

Il y a sept siècles, le 14 septembre 1321, Dante Alighieri mourait...

Spiritualité chrétienne et réalisme psychologique

Péter Miklós

C'est un cliché dans l'histoire culturelle que tout ce que l'homme moderne pense de l'enfer, il le sait non pas de la Bible, mais de l'œuvre immortelle de Dante, la Divine Comédie, que son auteur n'a appelée que La Comédie. Bien sûr, Dante n'a pas inventé lui-même les pécheurs, les châtiments, les horreurs et les convoitises de son œuvre, mais il a puisé dans des éléments apocryphes de l'antiquité chrétienne et des traditions italiennes archaïques.

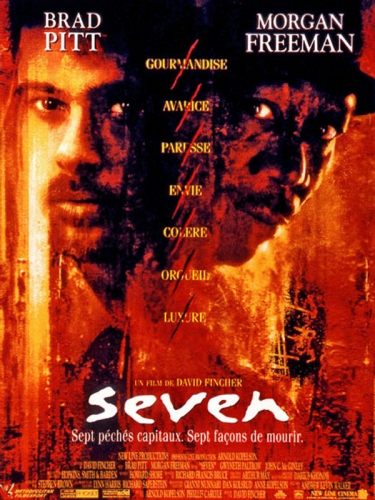

Dante a été particulièrement influencé par l'Apocalypse de Pierre, datant du deuxième siècle, qui peut être lue comme une véritable histoire d'horreur. Le texte de la pièce et l'un de ses décors, l'enfer, sont également évoqués dans des films cultes comme le thriller Seven (1995), réalisé par David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman, et Inferno (2016), basé sur le roman de Dan Brown, réalisé par Ron Howard avec Tom Hanks, et similaire à Da Vinci Code et Anges et Démons.

Dante Alighieri, qui est mort il y a sept siècles, le 14 septembre 1321 à Ravenne, est né à Florence en 1265. Outre son œuvre littéraire influente (qui a contribué de manière significative à la création de la langue littéraire italienne), il était un chasseur et un soldat émérite, un guerrier, ainsi qu'un éminent homme politique et diplomate. Mihály Babits (qui l'a également traduit en hongrois) a qualifié son œuvre de "plus grand poème de la littérature mondiale". Dans son Histoire de la littérature européenne (1936), Babits a également attiré l'attention sur le fait que la Comédie représente à la fois les valeurs de l'Antiquité et l'éthique de la tradition chrétienne, et qu'elle est à la fois une œuvre symbolique et réaliste, dotée d'une imagination particulière.

Comme l'a dit Mihály Babits, aucune autre œuvre n'a jamais autant émané de la vie et résumé la vie elle-même. C'est une vie très individuelle, avec tout ce que cette vie est: c'est-à-dire, avec tout ce que cette âme a vu, entendu, connu, ressenti dans sa vie. Toute l'histoire, toute la biographie. Et ainsi ce grand texte devient en même temps une grande épopée. Ce n'est pas seulement le cadre épique du voyage fantastique qui le rend ainsi, mais toute la matière de la vie qui forme ce fantastique, et toute la vie qu'il représente. La vie du poète, de son pays et de son époque ; vie individuelle et présente, vie réelle. Dans cet au-delà, on parle autant des vivants que des morts. Cette pièce divine est en même temps la pièce humaine la plus complète, s'étendant du naturalisme des péchés et des saletés infernales à la musique paradisiaque de l'ascension miraculeuse de l'âme humaine, et englobant dans son extraordinaire densité une substance vitale d'une richesse et d'une subtilité presque inimaginables, une multiplicité infinie de figures et d'événements, tissés ensemble dans la confession d'une grande âme, le contenu d'une vie symbolique et prédestinée".

Quant à son apparence, le premier grand admirateur de Dante, Boccace, l'a décrit comme étant "de stature moyenne, et au-dessus de ses années quelque peu voûté, mesuré et marchant tranquillement". Il portait toujours les vêtements les plus modestes, adaptés à son âge. Son visage était allongé, son nez aquilin, ses yeux plutôt grands que petits, sa mâchoire forte, la lèvre inférieure légèrement avancée par rapport à la supérieure ; la couleur de ses joues était brune, ses cheveux et sa barbe d'un noir épais et condor, ses yeux toujours pensifs et contemplatifs. "Giovanni Boccaccio, qui a élevé le genre de la nouvelle à un niveau artistique à la Renaissance et le considère encore aujourd'hui comme faisant partie du genre épique, considérait la grande œuvre de Dante écrite en italien comme une trinité de pécheurs, de pénitents et de vertueux, traitant des grandes questions de la moralité humaine et de l'au-delà. Car, écrit Boccace, Dante "a reconnu qu'il pouvait y avoir trois sortes de vie, la vie du pécheur, la vie du pécheur qui revient du péché et s'efforce d'atteindre la vertu, et la vie du vertueux, et dans trois livres magnifiques, il a présenté cette trinité, en commençant par la condamnation du pécheur et en terminant par l'éloge du vertueux, et il a rassemblé ces trois livres dans un ouvrage qu'il a appelé le Drame". Il divisa les trois livres en hymnes, et, comme nous le savons, en hymnes en vers, et les écrivit dans la langue du peuple, et dans un ordre si artistique, si merveilleux et si beau, que personne n'a jamais pu les assembler. Toute personne ayant acquis la compétence requise peut témoigner de son éloquence."

Antal Szerb, dans sa Synthèse de l'histoire de la littérature mondiale (1941), comme Babits, mettait l'accent sur le réalisme descriptif et la spiritualité catholique de Dante, tout en soulignant la possibilité d'une lecture psychologique de la Divine Comédie et le caractère universel de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle a un message actuel et valable pour tous les hommes de tous les temps. Comme il l'a écrit à propos de Dante : "La plus remarquable de ses qualités artistiques est son talent de portraitiste. Son talent artistique le plus remarquable est qu'il voit tout et montre tout à son lecteur. L'enfer n'est pas une énigme inimaginable ; une fois que vous aurez lu Inferno, vous pouvez être sûr que vous ne vous perdrez pas dans les cercles et les creux du monstrueux entonnoir. Dante, le poète spirituel, est aussi l'un des plus grands réalistes de la littérature mondiale. Ses scènes sont si réalistes que l'on oublie presque que l'on est en enfer et non dans une vieille ville italienne. Il est un grand juge et peintre de caractère. Ses métaphores sont très souvent des comparaisons psychologiques ; il aime comparer son état d'esprit et celui de ses personnages à des états d'esprit familiers et quotidiens, les rapprochant ainsi du lecteur. [...] Le grand poète catholique est aussi catholique dans le sens où il est universel, où il donne la totalité des choses humaines, comme Shakespeare et Goethe, son monde est un monde complet et autonome. Elle est également universelle dans le sens où elle n'est pas liée à l'âge ou à la nation, mais parle toujours et à tous".

Source : https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/09/kereszteny-spiritualitas-es-lelektani-alapu-realizmus

12:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dante, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 13 septembre 2021

Les archétypes de la Russie dans la lecture d'Elémire Zolla

Les archétypes de la Russie dans la lecture d'Elémire Zolla

par Stefano Arcella

Ex: https://www.centrostudilaruna.it/archetipi-della-russia-nella-lettura-di-elemire-zolla.html

Dans son livre Archetipi (Marsilio, Venise, 2002), Elémire Zolla décrit des modèles mythiques avec un langage allusif, presque symbolique en soi, qui laisse place à l'intuition du lecteur et l'incite à s'éveiller.

Le dépassement du dualisme Moi/Monde, le sens de l'Un-Tout, les significations archétypales des nombres, la référence continue à leur valeur symbolique, leur perception émotionnelle et non froidement intellectuelle, l'explication de leur fonction: le savant nous introduit dans un monde ancien, parfois même primordial, mais extraordinairement présent à notre époque.

"Un archétype", écrit-il, "est ce qui unit une pluralité d'objets en un tout, en les coordonnant avec certains sentiments et pensées. Le contact avec un archétype ne peut être exprimé dans le langage ordinaire, il nécessite des exclamations et des idiotismes, il implique une certaine excitation. Lorsqu'un esprit ordinaire touche un archétype, il perd son équilibre instable et tombe dans le désespoir. Cela peut arriver soudainement: l'amour éclate lors d'une performance galante, la fureur éclate dans l'occasion la plus futile, le désespoir s'installe quand l'ambition est satisfaite, le devoir accompli, l'affection de chacun assurée...

Une vie complètement raisonnable et disciplinée est une utopie : elle croit pouvoir ignorer les archétypes. L'homme a besoin d'axiomes pour son esprit et d'extase pour sa psyché, tout comme il a besoin de nourriture pour son corps : l'extase et les axiomes ne peuvent venir que du monde des archétypes. Les extases légères, les frissons modestes ne suffisent pas non plus: la psyché recherche la plénitude de la panique. L'homme veut périodiquement se perdre dans la forêt des archétypes. Il le fait quand il rêve, mais les rêves ne suffisent pas. Il doit disparaître éveillé, enlevé par un archétype en plein jour" (p.76).

Il est pourtant difficile de donner une définition précise et exhaustive des archétypes. Pour Zolla, ce sont des "énergies formatrices", mais nous pourrions aussi les appeler des "mythes mobilisateurs" qui s'adressent à la psyché humaine, des "idées-forces" primordiales qui s'adressent au cœur, aux émotions, à la sensibilité, et qui échappent donc à un cadrage rigide dans la pensée dialectique.

Dans le cadre d'un chapitre entier consacré à la "politique archétypale", c'est-à-dire aux résonances des archétypes dans le domaine politique, Zolla éclaire également les archétypes qui se sont manifestés dans l'histoire russe.

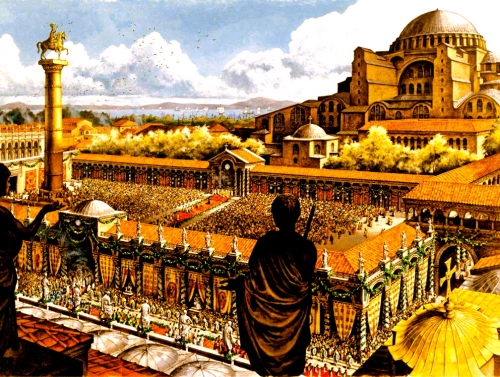

"Byzance a instillé son dernier mythe dans la Rome théocratique, mais aussi dans les ressources de la Russie. Certains milieux ecclésiastiques y ont inventé le mythe de Moscou comme troisième et dernière Rome. Ivan III épouse la nièce de Constantin Paléologue en 1472. C'est comme si le destin de la Russie avait été scellé lorsque, selon la vieille chronique, les envoyés de Vladimir ont inspecté pour lui l'Islam, l'Occident et Byzance. Dans l'Islam, ils ont été frappés par une ferveur échevelée, dans l'Occident ils n'ont vu aucune trace de gloire, mais la beauté des rites byzantins ils n'ont pas pu l'oublier.

Ivan IV le Terrible prend le titre de Tsar, un mot slave dérivé du terme latin Caesar. Au XVIe siècle, la légende d'Auguste qui avait attribué la Russie à Prus, ancêtre de Rjurik, fondateur de la première dynastie, est lancée" (p.104).

Vladimir, duc de Moscou au Xe siècle: la vocation byzantine de la Russie est si ancienne.

La description de Zolla coïncide avec celle d'Arnold Toynbee, mais il ajoute cette importante légende d'Auguste qui exprime une référence idéale directe aux origines de l'Empire romain d'Occident et pas seulement à Byzance ; le mythe devient histoire et l'histoire devient l'incarnation du mythe. Dans cette dimension mythique, nous pouvons saisir l'âme russe bien plus que ne nous le disent les chroniques, les successions dynastiques et les intrigues diplomatiques.

L'analyse de Zolla diffère de celle de Toynbee lorsqu'il souligne que le mythe inébranlable des tsars était la libération de l'orthodoxie prisonnière des Turcs, la conquête de Constantinople comme clé de l'empire œcuménique.

Dans l'histoire et la culture russes, Zolla capture deux mythes: celui, "constantinien", qui est le mythe de l'empereur romain-oriental - et celui de l'empereur-philosophe, d'ascendance hellénique et platonicienne, qui trouve sa résurgence dans la pensée, les écrits et l'œuvre de Georges Gemisto Plethon (illustration, ci-dessus), qui, au XVe siècle, a jeté la semence fertile de la floraison du néo-platonisme "païen" d'abord en Grèce, à Mistrà, puis en Italie, à l'occasion de son voyage en 1439.

Lorsque Byzance tombe aux mains des Turcs en 1453, les deux mythes divergent: les néo-platoniciens grecs s'installent en Italie, tandis que le mythe de l'empereur "constantinien" s'épanouit en Russie. Pourtant, le mythe de l'empereur philosophe a également trouvé son expression dans l'histoire russe: Pierre le Grand, en 1721, a aboli le patriarcat orthodoxe de Moscou, proclamé la tolérance religieuse et pris le titre latin d'Imperator; le mythe de l'empereur philosophe a éclipsé celui de l'empereur constantinien.

Catherine II, amie des philosophes et impératrice-philosophe, se présente comme Minerve ou Astrea rediviva et ramène sur terre le règne de Saturne sous le nom d'Auguste. Cependant, elle éduque son neveu comme un prince byzantin et, afin de le mettre sur le trône, s'allie à Joseph II, le philosophe-empereur d'Occident.

"Les deux mythes, le constantinien et le philosophique", écrit Zolla, "séduiront alternativement les tsars qui se verront toujours empêchés in extremis d'atteindre le Bosphore : Nicolas Ier, Alexandre II, Nicolas II" (p.105).

L'assujettissement à l'archétype semble interrompu avec la révolution bolchevique de 1917 dans laquelle Zolla saisit la manifestation, sur un plan matérialiste, de l'archétype de Romulus, c'est-à-dire l'irruption d'un modèle de violence et de force destructrice et créatrice, comme Romulus s'était affirmé fondateur de Rome en tuant Remus. En réalité, l'interruption de l'archétype n'était qu'un maya, comme diraient les Indiens.

"Les armoiries bolcheviques reproposent les dieux des refondations, l'étoile rouge de Mars, le marteau de Vulcain, la faucille de Saturne avec les manilles de son royaume restauré. Le crâne écrasé de Trotsky a donné à l'État prolétarien la compacité qui était venue à Rome du cadavre de Remus. De nombreux mouvements symboliques obscurs ont été effectués : la capitale est revenue à la troisième Rome, l'Église orthodoxe s'est reconstituée en patriarcat, le Fondateur s'est momifié comme un pharaon" (p. 105).

Et Zolla rappelle encore comment l'obsession du Bosphore est restée intacte dans les discussions entre Ribbentrop et Molotov.

En ce qui concerne les symboles archaïques présents dans le bolchevisme, Evola et Guénon auraient certainement parlé - comme ils l'ont fait - de signes d'une contrefaçon contre-initiatique. Les archétypes de Mars, Vulcain et Saturne agissent sous les formes d'une religion inversée, le "credo" de l'athéisme.

Le fil rouge de l'histoire russe est donc la référence constante au modèle de la romanité dans la version double et oscillante de l'empereur constantinien et de l'empereur philosophe, entre Byzance et la Grèce classique, entre l'empire absolutiste d'un moule plus oriental et le modèle occidental-romain plus tolérant et pluraliste.

Cependant, malgré cette oscillation, la Russie a consciemment choisi de se rattacher à l'Empire romain d'Orient et de reprendre son héritage, même si elle avait la possibilité historique d'accepter d'autres modèles, comme le modèle religieux juif choisi par les Khazars au IXe siècle de notre ère, ou le modèle turco-islamique.

Et cette constante est fondamentale pour encadrer la vocation historique de la Russie et son âme, ainsi que le fondement de sa communauté culturelle avec l'Europe.

20:16 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, russie, archétypes, elémire zolla |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le césarisme comme nécessité historique

Le césarisme comme nécessité historique

par Carl Faust

Ex: https://motpol.nu/carlfaust/2016/11/09/caesarism-som-historisk-nodvandighet/

Tout au long de l'histoire, les gens ont placé leurs espoirs les plus profonds dans des individus forts, des sauveurs qui trouvaient des solutions à des problèmes qui étaient écrasants pour d'autres. Il y a des figures mythiques comme Kalki Avatara, le Mahdi, Jésus-Christ ; nous avons des personnages militaires et politiques comme Cromwell, Bolivar, Hitler, Castro - quels que soient les noms qui ont traversé l'éther humain, tous ont eu une capacité unique d'enchanter leurs sympathisants, de les faire participer à la mise en œuvre de divers types de grands projets. Ces projets ont varié en termes de sérieux et de portée ; certains ont consisté à créer, d'autres à détruire. Les grands hommes, ceux qui comptent et font l'histoire, ont toujours subordonné leur propre bien-être à l'accomplissement d'un but plus élevé, d'une vocation quelconque, qui a constamment attiré leur attention. Ces personnalités ont eu des familles, des amis, des petites amies et des épouses, des passe-temps, des animaux de compagnie, des voitures et des bateaux ; elles ont voyagé, ri, pleuré, ragé et pleuré, aimé et haï ; en bref, elles ont vécu la vie, expérimenté l'existence et contemplé leur environnement. Malgré toutes les banalités humaines, ils n'ont jamais perdu le contact avec leur désir intérieur, une aspiration mystérieusement enveloppée, accessible et explicable uniquement par eux-mêmes.

1.

Les personnes qui peuvent s'identifier à une telle quête possèdent également la capacité d'écrire l'histoire. Ils veulent représenter, forger des formes pour les autres, qui expriment ce qui est contenu pour eux-mêmes. Il est difficile pour quiconque se promène parmi les troupeaux gonflés des métropoles d'imaginer tout le potentiel unique caché dans les individus masqués, ceux qui, pour diverses raisons, ont choisi de rentrer dans le rang - au moins superficiellement. Leur sang bouillonne en eux ; ce qui aspire à s'accomplir est retenu, enchaîné par les conventions et les dogmes incompréhensibles de l'époque. Pendant quelques instants, ces individus parviennent à déloger leurs aspirations intérieures, mais à la fin, l'anxiété revient, inonde et brise les remparts construits par pure commodité. Ce qui existe a une direction et donc un sens, mais c'est un sens qui varie, qui est relationnel. Les réalités de l'existence font souvent disparaître le sens que nous nous attribuons. Elle nous diminue, écrase notre idéalisme et consume notre désir spirituel. Après cela, nous n'apprécions que les banalités, ce qui est direct et peut être exalté, même si c'est vraiment insignifiant.

2.