Parution du n°444 du Bulletin célinien

Sommaire :

Céline à Rennes, en 1923

Céline à Rennes, en 1923

De Rosembly à Thibaudat

Chronologie 1944

L’Église vue par Thibaudat

Schopenhauer, la musique et Céline

Pierre-Marie Miroux nous écrit.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

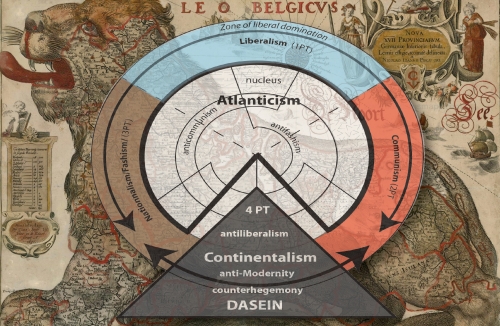

L'Europe s'éloigne de l'OTAN

Pascual Serrano

Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/defensa/35663-europa-se-aleja-de-la-otan

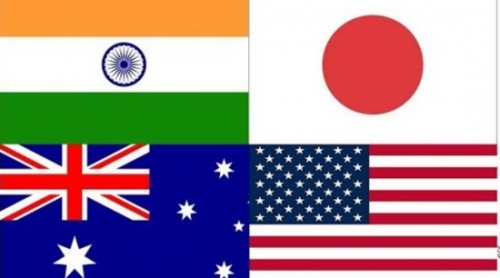

L'humiliation subie suite au retrait américain d'Afghanistan, sans compter sur les partenaires européens de l'OTAN, et suite à l'accord militaire AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, accord qui tourne le dos à l'Europe et suspend même les contrats d'armement avec la France, a ouvert un débat dans l'UE sur la nécessité d'une armée européenne propre, organisée en dehors de l'OTAN.

Le 22 août, le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, a exprimé la nécessité pour l'Union européenne de disposer de sa propre force militaire indépendante. Le président français Emmanuel Macron est allé jusqu'à dire que l'OTAN était "en état de mort cérébrale" et Mme Merkel a parlé d'une perte de confiance avec les alliés, faisant clairement référence à Washington.

Toutes ces affirmations ont fait suite à la décision américaine de retirer ses troupes d'Afghanistan le 31 août et à la prise de Kaboul qui s'en est suivie, ainsi qu'au contrôle total du pays par les talibans, laissant les partenaires européens comme simples témoins de la fin d'une intervention dans laquelle ils ont été entraînés par les États-Unis et que ceux-ci laissent désormais sans aucun pouvoir de décision.

Annulation d'un contrat de 56 milliards de dollars

Puis vint l'AUKUS, un acronyme pour Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Un accord militaire entre ces trois pays pour assurer la sécurité dans la zone indo-pacifique. Un accord porté secrètement devant les partenaires européens des États-Unis et qui, parmi de nombreuses autres conséquences, a conduit à l'annulation d'un contrat signé entre la France et l'Australie en 2016, d'un montant de 56 milliards d'euros, pour la construction française de huit sous-marins à propulsion nucléaire de dernière génération. Cela a provoqué l'ire du gouvernement français et le rappel de ses ambassadeurs à Washington et à Canberra pour des consultations.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré qu'il s'agissait d'un "coup de poignard dans le dos" et que Canberra avait trahi la confiance de Paris. Le Drian a ensuite comparé l'administration Biden à celle de Donald Trump, qui a tissé une relation exécrable avec les alliés européens de l'Amérique.

"Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est aussi le comportement des Américains. Cette décision unilatérale, brutale et imprévisible est très similaire à ce que faisait M. Trump. Ce n'est pas comme ça, entre alliés, qu'il faut faire", a déploré M. Le Drian.

Le diplomate en chef de l'UE, Josep Borrell, a tenu les mêmes propos. "Je regrette de ne pas avoir été informé, de ne pas avoir participé à ces discussions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Des missions où l'OTAN n'est pas présente mais où l'UE l'est"

L'onde de choc de l'humiliation des Européens en Afghanistan, où ils sont allés lorsque les États-Unis leur ont dit d'y aller et où ils sont également partis lorsqu'ils en ont reçu l'ordre, a atteint tous les pays et institutions européens. Dans un discours au Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :

"Ce dont nous avons besoin, c'est de l'Union européenne de défense. L'Europe peut - et doit clairement - être capable et désireuse d'en faire plus pour elle-même". Mme von der Leyen, qui a été ministre de la défense dans son propre pays et qui a une connaissance approfondie des questions militaires et de leurs lacunes au niveau de l'UE, a annoncé qu'elle convoquerait un sommet sur la défense l'année prochaine.

C'est précisément l'année où la France assurera la présidence de l'UE. "Il y aura des missions où l'OTAN ou l'ONU ne seront pas présentes", a déclaré M. von der Leyen, "mais où l'UE devrait être présente".

L'une des premières questions concrètes de défense européenne à être discutée au lendemain du désastre afghan est l'idée, déjà ancienne, d'un bataillon européen de réaction rapide de 5000 hommes. M. Borrell a soulevé la question lors d'une réunion informelle des ministres de la défense de l'UE à Kranj (Slovénie), début septembre.

Selon le quotidien El País, "cette initiative, à laquelle pensaient les dirigeants de Bruxelles avant même que l'OTAN ne débarque en Afghanistan, a déjà été reprise ce printemps par 14 États membres, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne".

"Même les atlantistes changent de position"

Selon le journal, la proposition a reçu un accueil inhabituellement réceptif de la part d'une majorité de pays lors du Conseil informel où M. Borrell l'a évoquée. "C'est incroyable. Personnellement, je ne l'ai jamais vu auparavant. Même les atlantistes sont en train de changer de position", a déclaré une source présente à la réunion au quotidien espagnol.

Même la ministre allemande de la défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a proposé d'explorer la possibilité qu'un éventuel déploiement soit décidé par l'UE, tandis que les troupes ne seraient fournies que par une coalition de volontaires. La possibilité de pouvoir activer la force rapide par une majorité qualifiée du Conseil, sans avoir besoin de l'unanimité, a même été discutée.

Groupements tactiques de l'UE

L'idée d'une sorte de petite armée propre a commencé à prendre forme en 1999 - lorsque la création d'une force de réaction rapide de 60.000 hommes a été discutée et soutenue par le ministre espagnol de la défense en 2000. L'UE dispose d'une force de réaction rapide depuis 2007, mais peu de gens la connaissent car elle n'a jamais été utilisée. Il s'agit des "groupements tactiques de l'UE", deux bataillons d'urgence d'environ 1500 soldats chacun, dont l'un est toujours actif pour répondre à toute crise ou menace.

Les bataillons sont multinationaux et effectuent une rotation tous les six mois. L'Espagne sera à la tête du contingent au second semestre 2022. Avec ces bataillons, l'UE peut effectuer deux déploiements de réaction rapide d'une durée minimale de 30 jours, pouvant être prolongée jusqu'à 120 jours grâce aux réserves et au réapprovisionnement.

La nouvelle force de réaction rapide serait en fait une nouvelle variante, "plus opérationnelle et prête à être activée", de ce qui existe déjà, selon les termes de M. Borrell. Depuis 2017, l'UE dispose d'un projet de coopération militaire accrue entre les États membres, la "coopération structurée permanente" (PESCO), qui n'a pas été suffisamment développé.

Treize pays européens ont déjà signé un accord militaire

Il ne s'agit pas de la seule initiative européenne de développement militaire en dehors de l'OTAN. Le 25 juin 2018, les ministres de la défense de neuf pays de la région ont signé à Luxembourg une lettre d'intention sur le développement de la nouvelle initiative européenne d'intervention (EII ou E2I). La ministre française des Armées, Florence Parly, a clairement indiqué que l'IIE serait un "processus rapide et opérationnel" permettant de réunir des forces de différents pays européens chaque fois que nécessaire.

Ces neuf pays sont désormais au nombre de treize, qui se sont engagés à accroître leur coopération militaire et leur indépendance vis-à-vis des États-Unis, comme l'a rapporté Euronews en septembre.

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a expliqué à l'issue de la réunion : "La chute de Kaboul et le retrait mal préparé des troupes d'Afghanistan ont été un moment très difficile. Nous avons constaté un manque de coordination entre nous, entre les alliés de l'OTAN et les membres de l'UE également. Et je voudrais mentionner le partenariat AUKUS annoncé sans aucune consultation préalable le même jour que le lancement de la stratégie indo-pacifique de l'UE. Ces développements nous montrent quelque chose que nous savons déjà. L'Europe doit parler pour elle-même, l'Europe doit être capable d'agir pour elle-même - pour la sécurité de nos citoyens.

La "boussole stratégique" de l'UE est née

Les confrontations successives en matière de défense entre l'UE et Donald Trump ont déjà incité l'Allemagne à présenter à ses partenaires européens, en 2019, une proposition de réflexion stratégique en matière de défense, appelée la boussole stratégique. Ce que Reuters a décrit comme "le plus proche que le bloc européen puisse se rapprocher d'une doctrine militaire commune similaire au concept stratégique de l'OTAN, qui définit les objectifs de l'alliance, est la dernière étape en date dans l'accélération des efforts visant à approfondir leur coopération en matière de défense".

Il s'agit d'une proposition qui a été soumise aux conclusions du Conseil de sécurité et de défense du 17 juin 2020 et qui a été diffusée et analysée dans la publication espagnole Política Exterior, qui compte neuf anciens ministres des affaires étrangères dans son conseil consultatif. L'objectif est de présenter le document final de la "boussole stratégique" pour examen par le Conseil européen en 2022.

Plus d'autonomie militaire européenne d'ici 2024

Entre-temps, lors du sommet européen de février, ainsi qu'à Bruxelles en mai, l'UE a convenu de renforcer son autonomie en matière de défense. Dans les documents approuvés à l'unanimité par les 27, l'UE s'est engagée à mettre en œuvre son programme de défense jusqu'en 2024, à mener "une action plus stratégique" et à "accroître la capacité de l'UE à agir de manière autonome".

De même, comme le rapporte Europa Press, "l'importance de renforcer les initiatives militaires conjointes au sein de l'UE, telles que PESCO ou le Plan industriel européen de défense, qui génère des synergies entre les industries civiles, militaires et spatiales de l'Union, tout en assurant la cohérence dans l'utilisation des différents équipements de défense" a également été soulignée.

Un élément à garder à l'esprit est que l'UE n'a plus le poids du Royaume-Uni, le pays le plus réticent à évoluer vers un système de défense européen plus indépendant de l'OTAN et des États-Unis.

Le commerce des armes

Ce qui est indiscutable, c'est que derrière le discours sur la souveraineté en matière de défense se cache plus qu'autre chose un commerce d'armes et de guerre. Comme nous l'avons vu, le dernier accès de souverainisme de Macron est dû au fait qu'il a été évincé de la vente d'armes qu'il comptait faire à l'Australie ; et derrière un éloignement militaire entre l'UE et les États-Unis, les intérêts des entreprises militaires des deux côtés de l'Atlantique pèseront davantage. Selon qu'ils concluent qu'ils préfèrent s'entendre sur le partage du marché ou se battre séparément pour s'accaparer le marché.

Dans l'Union européenne, l'organe politique le plus étroitement lié à la défense est l'Agence européenne de défense (AED), créée en 2004, qui "aide ses 26 États membres (tous les pays de l'UE sauf le Danemark) à développer leurs ressources militaires". Pour les organisations de paix, cette agence est utilisée comme un lobby par l'industrie de l'armement, comme dans de nombreux autres domaines, les dépenses impopulaires des pays sont présentées comme un impératif de l'Union et les gouvernements évitent le coût politique pour le public.

D'autre part, il y a quelques mois, le Parlement européen a approuvé 7953 millions d'euros pour le Fonds européen de défense pour la période 2021-2027.

En d'autres termes, en plus d'être un important vendeur d'armes, l'UE est également un important client. Ainsi, la véritable guerre ne consiste pas à tirer des armes, mais à les vendre et à les acheter.

Enquêtes européennes sur une armée nationale

Un autre élément à prendre en compte est l'opinion des Européens sur le fait d'avoir leur propre armée en dehors de l'OTAN. L'enquête européenne Eurobaromètre de 2017 a montré qu'une majorité d'Européens (55 %) étaient d'accord avec la création d'une armée européenne.

En France, un sondage réalisé par le magazine Le Point en 2019 a révélé un soutien de 81 %. En Espagne, un sondage réalisé par la société Sociométrica pour le journal El Español a montré que jusqu'à 71,3 % des Espagnols seraient favorables à la création d'une armée européenne dans laquelle les militaires seraient intégrés à leurs forces armées. De même, un sondage en ligne réalisé par le journal 20minutos indique que 88,35 % de ses lecteurs sont favorables à une telle armée européenne.

L'OTAN n'est certainement pas la plus populaire, non seulement elle n'a pas résolu la paix dans les endroits où elle est intervenue, comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et la Libye, mais elle crée également des conflits dans les zones de paix. L'expulsion, le 6 octobre, de huit diplomates de la représentation russe auprès de l'OTAN a incité le ministère russe des Affaires étrangères à annoncer la fermeture de sa représentation auprès de l'Alliance atlantique à Bruxelles et le retrait des visas pour le personnel de la mission de l'OTAN à Moscou.

Ce que dit le traité de l'UE

Mais une armée est-elle viable en vertu du droit européen ? L'article 42 du traité sur l'Union européenne fait référence à la défense dans les termes suivants : " La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Il fournit à l'Union une capacité opérationnelle faisant appel à des moyens civils et militaires.

L'Union peut avoir recours à ces ressources lors de missions en dehors de l'Union pour le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies. La mise en œuvre de ces tâches est soutenue par les capacités fournies par les États membres".

Toutefois, les décisions en matière de défense doivent être prises "à l'unanimité" au sein du Conseil européen, et les obligations découlant de l'appartenance de certains États à l'OTAN doivent être respectées.

28 sur 30 sont européens

La réalité est que sur les 30 pays qui composent une OTAN avec un leadership et une domination clairs des États-Unis, 28 se trouvent en Europe. Un départ de plus en plus prévisible des Européens serait un coup mortel pour une organisation qui ne compte que les États-Unis et le Canada en dehors du continent européen.

Il serait curieux que, comme le Pacte de Varsovie, qui a disparu parce que ses membres sont partis et non parce qu'il a été militairement vaincu par un ennemi extérieur, l'OTAN soit également dissoute parce que ses membres sont partis.

10:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, union européenne, défense européenne, affaires européennes, politique internationale, otan, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paix de Westphalie

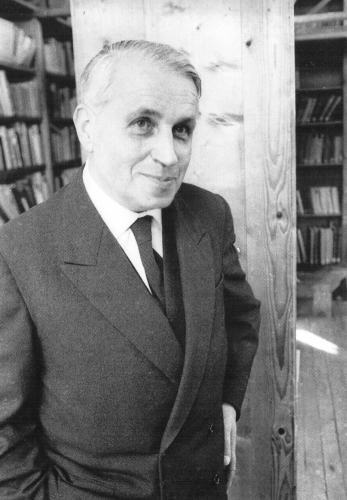

Alexander Dugin

https://www.geopolitica.ru/article/vestfalskiy-mir

Quiconque a étudié, même superficiellement, les relations internationales sait que l'ordre mondial dans lequel l'humanité vit encore sur la base des clauses de la paix de Westphalie. Cette expression est aujourd'hui courante, mais il convient de rappeler ce que fut cette paix, conclue le 24 octobre 1648.

Ce jour-là, un accord a été conclu à Münster et Osnabrück entre les principales puissances européennes pour mettre fin à la guerre de Trente Ans. Dans l'histoire européenne, la guerre de Trente Ans est considérée comme la limite entre l'ordre médiéval et le plein avènement de l'ère moderne. C'était la dernière guerre menée sous les bannières de la religion. Les pays catholiques se sont battus contre les pays protestants. La principale question qui se posait était la suivante: qui allait gagner - la Réforme ou la Contre-Réforme ?

Le modèle de politique et d'idéologie médiévale dans cette guerre était représenté par les puissances du Sud de l'Europe combattant sous la bannière du catholicisme et de l'Empire autrichien.

Les pays protestants - en particulier l'Angleterre et les États scandinaves, mais aussi les partisans de Luther dans d'autres régions d'Europe - s'opposent à la suprématie des papes et au pouvoir de l'empire. En raison de sa haine traditionnelle des Habsbourg, la France, officiellement catholique mais déjà profondément modernisée, se bat aux côtés des protestants.

La guerre a fait périr jusqu'à un tiers de la population européenne et certaines régions ont perdu plus de 70 % de leur population. Il s'agit d'une véritable guerre mondiale, car elle touche non seulement le territoire de la vieille Europe, mais aussi les colonies.

Les forces en présence étaient presque égales, et aucun des camps, malgré leurs énormes pertes, n'a réussi à obtenir un avantage décisif. La paix de Westphalie a assuré cet équilibre des forces en reconnaissant les droits des deux camps belligérants.

Bien que le sud catholique parvienne à se maintenir face à l'avancée protestante et que l'Empire des Habsbourg conserve sa position et son influence, bien que sous une forme réduite, c'est le nord protestant qui a le dessus. Les pays protestants ont insisté dès le début pour qu'il n'y ait pas d'autorité dans la politique européenne qui soit au-dessus de la souveraineté nationale - ni l'autorité de l'Église romaine ni celle de l'Empire autrichien.

C'est alors que le principe de l'État-nation, de l'État-nation et de la souveraineté nationale a enfin été reconnu par tous. Bien que le catholicisme et l'Empire aient subsisté, ils ne sont plus reconnus comme des entités supranationales, mais comme des États européens distincts au même titre que tous les autres. L'Empire est relégué au rang d'État européen, et le statut du pape est maintenu exclusivement dans la zone des pays catholiques, et uniquement en tant qu'autorité purement religieuse. En d'autres termes, bien que les protestants (et les Français qui les ont rejoints, qui ont été en grande partie les initiateurs) n'aient pas conquis définitivement leurs adversaires, ils ont réussi à imposer leur idée de la politique normative à l'Europe dans son ensemble.

C'est cet ordre que l'on appelle l'ordre westphalien : il est fondé sur le principe de la souveraineté nationale, au-dessus de laquelle aucune autorité ou pouvoir - religieux ou impérial - n'est reconnu. Désormais, les questions de religion, de structure politique et d'ordre social deviennent l'affaire de chaque État-nation et personne ne peut les influencer au nom d'une quelconque structure supranationale.

Dessins de Pierre Courcelle: le Comte 't Serclaes de Tilly, commandant des armées impériales et des troupes des Pays-Bas royaux; à l'arrière-plan, cuirassier des Bandes d'Ordonnance des Pays-Bas.

La paix de Westphalie coïncide avec la montée de la bourgeoisie, qui mène à l'époque des batailles acharnées contre l'ordre médiéval, où l'aristocratie sacerdotale et militaire dirige la société. La bourgeoisie européenne s'attaque au sacerdoce, représenté par les Papes, et à la caste de l'aristocratie militaire, représentée par l'Empire autrichien. Oui, ce n'est pas encore une démocratie bourgeoise à part entière, car tous les pays protestants restent des monarchies. Mais il s'agissait d'un nouveau type de monarchie - une sorte de monarchie bourgeoise.

Et bien que le catholicisme romain et les Habsbourg aient tenté de préserver l'ancien ordre européen sur leurs territoires, ils ont été contraints d'accepter les règles du jeu westphaliennes. Dans ces règles, c'est l'État-nation qui devient normatif, qui par son idéologie favorisait déjà la croissance de la bourgeoisie et la sortie du Moyen Âge. Non seulement dans les pays protestants, mais aussi dans les pays catholiques.

Il est révélateur qu'en Angleterre même, un an après la paix de Westphalie, le roi Charles Ier ait été exécuté suite à la guerre civile qui avait commencé encore plus tôt. La France, en revanche, suivra le même chemin conduisant au régicide et à la prise du pouvoir par les représentants de l'oligarchie bourgeoise au cours du XVIIIe siècle suivant. Les pays catholiques, en revanche, sont restés plus longtemps que les autres attachés aux anciennes méthodes, et la bourgeoisie n'y a finalement triomphé qu'au vingtième siècle.

Ainsi, la paix de Westphalie marque la victoire historique de la bourgeoisie laïque sur l'ordre impérial chrétien de succession. C'est aussi le moment où le nationalisme apparaît comme l'outil le plus important de la bourgeoisie européenne dans la bataille contre l'ordre médiéval sacré. La paix de Westphalie a donné naissance aux États-nations.

Plus tard, la bourgeoisie s'est alourdie de nationalisme et a parallèlement rejeté les États-nations - l'Union européenne moderne en est un exemple. Ainsi, progressivement, la paix de Westphalie a commencé à être démantelée par les forces mêmes qui l'avaient construite. Mais c'est la prochaine page de l'histoire des idéologies politiques et des relations internationales. Comparé au mondialisme contemporain, l'État-nation est encore loin, mais déjà à ses origines, il est quelque chose de douteux et d'anti-traditionnel, comme quelque chose de bourgeois. Tout aussi douteux et contenant des contradictions insolubles est le nationalisme, qui doit être dépassé.

Pas une nation, mais un empire. Pas le monde bourgeois westphalien, mais l'ordre sacré de la grande étendue.

10:51 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, traité de westphalie, paix de westphalie, ordre westphalien, europe, affaires européennes, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Irak: la victoire électorale de Sadr n'est que le début d'un grand voyage

Damir Nazarov

Source: https://www.geopolitica.ru/article/pobeda-sadra-na-vyborah-lish-nachalo-velikogo-puti

Lors des élections irakiennes qui viennent d'avoir lieu, les partisans de Muqtada Sadr ont remporté la victoire. Malgré un faible taux de participation, les sadristes l'ont emporté avec une solide marge sur les coalitions de l'État de droit et du Fatah (Alliance de la victoire).

Les opposants aux sadristes invoquent un grand nombre d'irrégularités, mais il n'en reste pas moins que Sadr est plus que populaire parmi les Irakiens. Il fallait s'y attendre et s'y préparer. Cependant, les principaux adversaires de Sadr au parlement, Maliki et Ameri, semblent avoir tout simplement sous-estimé l'influence de Muqtada. S'appuyant sur un taux de participation élevé combiné à un énorme mécontentement populaire à l'égard du premier ministre Kadhimi, la "branche politique de Hashad al-Shaabi" et le parti islamique DAWA ont en quelque sorte décidé que cela suffisait à les convaincre. Oui, le Fatah avait beaucoup de choses positives dans son programme politique, l'expulsion de l'occupation, la mise en œuvre d'accords avec la Chine, la défense légale de la Force de mobilisation populaire, la lutte contre la dictature du dollar, mais même cela n'était pas suffisant. Le décompte des voix a montré que le Fatah a perdu de manière significative par rapport à 2018.

Encore une fois, les élections qui ont eu lieu ne doivent pas être considérées comme une réalité 100% irakienne, car le taux de participation se situait entre 30 et 40 %. La dure réalité du pays ne doit pas être oubliée, le tandem de la dictature de Sistani et du système de quotas imposé par les Américains, parasite toujours le corps de l'Irak, ce qui signifie que les forces islamiques devront jouer selon les règles de l'Occident. Au moins à la surface de l'arène politique.

En supposant que nous ayons assisté à une sorte de jeu électoral, nous pouvons alors supposer que le même Fatah pourrait simplement "prétendre" son "effondrement" et en fait dégager la voie pour Muqtada Sadr, c'est l'opinion à laquelle je suis arrivé après un post de Salim al-Hasani (membre de DAWA) où il a souligné une sorte de collusion* entre Ameri et Sadr. Rappelez-vous également l'histoire avant l'élection lorsque Sadr a refusé de se rendre aux urnes. Mais il s'est passé quelque chose et les sadristes ont fini par remporter une victoire écrasante (même s'il y a eu un accord entre les poids lourds des blocs chiites, il n'avait pour but que d'embrouiller les Américains).

Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.

Malgré les plaintes incessantes de l'aile politique de la Mobilisation populaire concernant l'équité des élections, la première chose que Sadr a faite après sa victoire a été de prendre contact avec Hadi al-Ameri pour convenir d'un candidat au poste de premier ministre du pays. Le leader sadriste a ainsi montré son ouverture au dialogue et sa reconnaissance du Fatah et de ses alliés (en particulier le parti DAWA) comme les principaux partis politiques du pays, aux côtés du vainqueur de l'élection. A l'attention des membres de l'opposition radicale de l'Alliance de la Victoire, le chef sadriste a publié une déclaration appelant à la "retenue" et au respect de la paix civile dans le pays.

Pourquoi l'ultra-populaire Sadr a-t-il gagné maintenant? Je pose une telle question étant donné la certitude de fraude dans les élections qui ont eu lieu et en gardant à l'esprit les tactiques de la République islamique voisine.

1 - Sadr devra imposer une lutte idéologique aux partisans de Sistani, les deux étant des exemples pour le public nationaliste irakien, mais en même temps des adversaires idéologiques majeurs. Muqtada est un partisan des énormes changements dans le système islamique de la théologie "traditionnelle" de Najaf, Sistani un ardent rempart de l'ahbarisme moderne. La tâche de Sadr est d'affaiblir l'électorat de Marjah et le cercle des "maîtres" de Najaf en général.

2 - Le retrait des représentants du Hashad al-Shaabi de l'opposition atténuera l'impasse qui se dessine entre les régimes du Golfe (encadrés par Washington) et la République islamique. Maintenant, les régimes du Golfe vont refroidir légèrement leurs ardeurs, pour une telle manœuvre (pour convaincre les régimes du Golfe de leur nationalisme et de leur distance par rapport à l'Iran) Sadr a même pris l'avion pour rendre visite aux Saoudiens en 2017. Le cheikh Khazali a mis en garde contre l'ingérence des Émirats arabes unis dans les élections irakiennes il y a six mois. L'objectif des Émirats était de manipuler et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient (le Fatah a "perdu" des voix). La question est de savoir en faveur de qui Abu Dhabi a faussé les résultats. Comme le soulignent à juste titre les journaux iraniens associés aux "conservateurs", "les partis chiites ont à nouveau gagné lors des dernières élections, ce qui constitue une grande victoire pour l'Irak".

3 - le démocratisme non alternatif. La plupart des personnalités politiques irakiennes n'offrant pas, à ce stade, d'alternative au système de quotas en vigueur, les règles imposées par l'Occident d'une république parlementaire imposent un jeu de démocratie électorale. Et dans ces conditions, il y aura presque toujours un rapport de force entre les opposants, la création de blocs politiques temporaires et le changement obligatoire de gouvernement. Les Irakiens continuent de jouer le jeu de la démocratie, mais cela tient davantage à une cause interne qu'à la domination occidentale. Cette affirmation sur le fait de "jouer le pouvoir du peuple" est facile à prouver, puisque la "démocratie" n'empêche pas chaque force influente en Irak d'avoir son "État dans l'État" (RASD, Résistance islamique, Sadriddistes, Nadjaf, BAAS, mafia du pétrole, tribalisme).

En règle générale, le populisme est une solution temporaire pour gérer une société en crise, la rhétorique nationaliste permettant d'ouvrir un couloir pour la domination politique. L'Irak a été témoin du schéma susmentionné. L'actuel Sadr est l'incarnation du nationalisme modéré, dans le bon sens du terme. Il est juste de souligner que jusqu'à présent, seul (*1) Muqtada Sadr, de toutes les grandes figures chiites, offre un projet plus réaliste de réforme de l'ordre politique du pays.

Brève conclusion

Sadr joue un rôle et le fait avec succès, l'objectif principal de Muqtada n'est pas le parlement, il sait que le système des quotas ne lui permettra pas de mettre en œuvre toutes les réformes. Le fils du légendaire révolutionnaire a une tâche plus importante à accomplir : le contrôle total de Najaf. Ce n'est pas pour rien que Muqtada a souligné ses origines et la continuation de la politique de la noble famille Sadr. Ainsi, le chef sadriste s'est distancé des "processus politiques désordonnés" en gardant à l'esprit le domaine de la théologie. A mon avis, nous assistons à une sorte de "ruse", Muqtada contrôlera le parlement sans se présenter à un poste particulier, ce qui lui permettra de conserver son statut de "pur clerc" non entaché de jeux politiques. Ce statut permettra à Muqtada de défier la "vieille garde" de Najaf à l'avenir.

C'est lorsque Sadr aura réussi à réaliser le rêve de son père et de son oncle de réformer l'une des principales institutions chiites de l'Oumma que l'Irak et l'ensemble du monde islamique pourront s'attendre à un changement révolutionnaire.

Notes:

* - après un certain temps, certains membres des sadriddistes ont déclaré qu'il n'y aurait pas de consensus sur la question.

*1 - il existe de petits partis islamiques, tels que le Parti de la vertu, le Harakat Hizbullah et le tout nouveau Mouvement pour la droite. Chacun a ses propres projets, mais en raison de leur faible popularité, de la barrière de la dictature de Najaf et du système de gouvernement pro-occidental du pays, ces partis ne sont pas en mesure de réaliser leurs idées.

10:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, irak, élections irakiennes, muqrada sadr, politique internationale, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

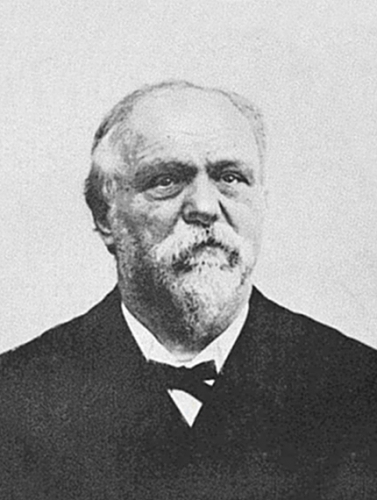

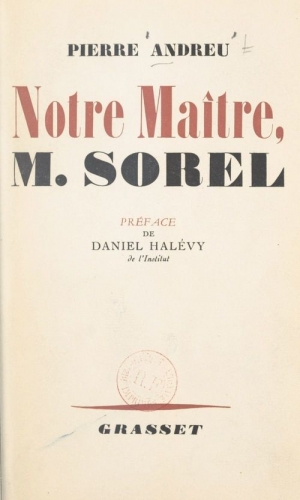

Georges Sorel, notre maître. Le livre de Pierre Andreu

par Gennaro Malgieri

Ex: https://www.destra.it/home/georges-sorel-il-nostro-maestro-il-libro-di-pierre-andreu/

Pierre Andreu est l'une des grandes figures oubliées de la culture politique du vingtième siècle. On lui doit pourtant d'importantes études sur Max Jacob, Drieu La Rochelle et surtout Georges Sorel. Ce manque de mémoire est dû aux préjugés dont il a fait l'objet, animés principalement par les intellectuels de la gauche française de l'après-guerre qui ne lui pardonnaient pas son amitié avec le philosophe catholique Emmanuel Mounier et l'ancien ministre de Vichy Paul Marion. Mais c'est surtout sa "révision" de la pensée de Sorel, qu'il appelait "Notre maître" dans l'essai que nous recensons ici, qui a alimenté le ressentiment de la gauche à son égard.

Sorel était sans aucun doute un grand maître à penser : en témoigne le travail qu'il a mené avec passion pour démonter la théorie marxiste, fournissant ainsi au syndicalisme révolutionnaire naissant les armes pour s'opposer à l'exploitation du prolétariat dans le cadre plus large de la crise de civilisation dans laquelle il était inévitablement impliqué, comme la bourgeoisie d'ailleurs. Des classes sociales victimes du progrès, responsables de la décadence morale et sociale que Sorel a dénoncée dans un ouvrage aussi mince qu'efficace et passionnant : Les Illusions du progrès.

Journaliste, essayiste, biographe et poète, Pierre Andreu est né le 12 juillet 1909 à Carcassonne, dans le département de l'Aude en Occitanie. En tant qu'étudiant, il est fasciné par les œuvres de Charles Péguy, Pierre-Joseph Proudhon et Georges Sorel, avec lesquels il se lie d'amitié, malgré l'énorme différence d'âge. Et ce n'est pas par hasard, mais par véritable gratitude, que ce livre, dédié à son ami et maître, s'ouvre sur ces mots: "J'ai rencontré Sorel dans l'atelier de Péguy. À cinquante ans, avec sa barbe blanche, il avait l'air d'un vieillard dans cet endroit qui mesurait à peine douze mètres carrés et où personne ne touchait aux trente ans". Une intense entente s'établit entre le vieil homme et le jeune homme, qui se traduira par les livres que l'élève consacrera des années plus tard au penseur, ainsi que par les choix intellectuels et politiques ultérieurs qui le conduiront, de manière apparemment contradictoire, près de Mounier et de sa revue catholique Esprit et de l'anarcho-fasciste Drieu La Rochelle. À la fin des années 1930, Andreu se définit comme un fasciste. Et malgré ce choix difficile, il reste proche de Max Jacob, dont il admire la poésie et la peinture, ainsi que la rectitude morale: anti-nazi, il est mort dans un camp.

Andreu connaît un meilleur sort à la fin de la guerre: il est fait prisonnier et, après avoir purgé sa peine, il met en place de nombreuses activités culturelles et éditoriales, dont l'Accent grave (revue de l'Occident), lancé en 1963 avec Paul Sérant, Michel Déon, Roland Laudenbach et Philippe Héduy, quelques-uns des meilleurs représentants de la pensée conservatrice française de l'époque. Le magazine s'inspire des idées de Charles Maurras et se concentre sur la crise de la civilisation occidentale. Andreu est ensuite directeur du bureau de l'ORTF à Beyrouth de 1966 à 1970, où il entre en contact avec des intellectuels arabes et palestiniens et devient ensuite directeur de la chaîne de radio France Culture.

En 1982, il a reçu le prix de l'essai de l'Académie française pour son ouvrage Vie et mort de Max Jacob. Dans les dernières années de sa vie, Andreu a soutenu François Mitterrand, sans oublier son ancien maître, au point de reprendre la rédaction des Cahiers Georges Sorel.

Pierre Andreu est mort le 25 mars 1987 à l'âge de 77 ans, écologiste et pacifiste, témoignant jusqu'au bout de son étonnante irrégularité intellectuelle malgré la cohérence d'une pensée inspirée par la lutte contre la décadence.

Parmi ses ouvrages les plus importants, citons Drieu, témoin et visionnaire, préfacé par Daniel Halévy ; Histoire des prêtres ouvriers ; l'essai sur Max Jacob déjà cité ; Les Réfugiés arabes de Palestine ; Le Rouge et le Blanc : 1928-1944 (mémoires) ; avec Frédéric Grover (1979), Drieu La Rochelle ; Georges Sorel entre le noir et le rouge ; Poèmes ; Révoltes de l'esprit : les revues des années 30.

Sorel, notre maître, est déterminant dans l'interprétation des idées de l'idéologue français. Il est si décisif qu'Andreu en fait une sorte de "prophète" du déclin en reconstruisant sa critique profonde des conséquences des Lumières, des résultats de la Révolution française et donc du produit plus mûr des deux événements, intellectuel et politique, qui ont changé l'histoire de la pensée européenne : le marxisme. C'est entre 1897 et 1898 que Sorel prend conscience de l'inanité du socialisme marxiste pour changer le destin des classes populaires et forger en même temps une nouvelle société.

Lorsque la crise du parti socialiste éclate, grâce aux critiques impitoyables de Bernstein et Lagardelle, Sorel se range sans hésiter du côté des réformateurs et attaque le marxisme en affirmant qu'il n'est "pas une religion révélée". Andreu ajoute qu'à la même époque, le Maître a fait la grande découverte de sa vie : le syndicalisme dans lequel il voyait l'avenir du socialisme. Le syndicalisme consiste, essentiellement, en une action autonome des travailleurs. Ainsi, ce ne sont plus les partis, les associations affiliées aux cliques politiques, le parlementarisme comme élément d'acquisition de pouvoirs indus qui auraient pu faire bouger un monde embaumé par la Grande Révolution. Rien de tout ça. Ce sont les travailleurs qui doivent, peut-être violemment, prendre possession de leur destin, qui coïncide avec celui de la nation.

Sorel, tout en restant paradoxalement marxiste, estime, écrit Andreu, que la remise en cause du marxisme exigée par les révisionnistes au début du XXe siècle pour sauver tout ce que le marxisme avait apporté en philosophie et en recherche économique, a été réalisée par les syndicalistes révolutionnaires dans la pratique de l'action ouvrière.

C'est à Benedetto Croce que nous devons l'introduction de la pensée et de l'œuvre de Sorel en Italie. Bien qu'éloigné de l'idéologue français en termes de théorie et de pratique politique, le philosophe italien a saisi sa "proximité" tant au niveau de sa critique du marxisme que de sa rectitude morale illustrée par une vie concentrée sur l'étude et la compréhension de la modernité - nous dirions aujourd'hui - sans se laisser emporter par les modes et les utopies en vogue à l'époque. C'est ainsi que l'œuvre majeure de Sorel, Réflexions sur la violence (1906), a pu paraître en Italie grâce à Croce et influencer de manière décisive les intolérants au marxisme scolastique, à commencer par les syndicalistes révolutionnaires dont elle est devenue le "mythe" absolu, tandis que Lénine et Mussolini s'abreuvaient également à sa doctrine.

Sorel a reconnu que si pour Marx le socialisme était "une philosophie de l'histoire des institutions contemporaines", il lui apparaissait comme "une philosophie morale" et "une métaphysique des mœurs", mais aussi "une œuvre grave, redoutable, héroïque, le plus haut idéal moral que l'homme ait jamais conçu, une cause qui s'identifie à la régénération du monde". Les socialistes n'auraient donc pas à formuler des théories, à construire des utopies plus ou moins séduisantes, puisque "leur seule fonction consiste à s'occuper du prolétariat pour lui expliquer la grandeur de l'action révolutionnaire qui lui est due".

"Le socialisme est devenu une préparation pour les masses employées dans la grande industrie, qui veulent supprimer l'État et la propriété; on ne cherche plus comment les hommes s'adapteront au bonheur nouveau et futur: tout se réduit à l'école révolutionnaire du prolétariat, tempérée par ses expériences douloureuses et caustiques". Le marxisme n'est donc pour Marx qu'une "philosophie des armes", tandis que son destin "tend de plus en plus à prendre la forme d'une théorie du syndicalisme révolutionnaire - ou plutôt d'une philosophie de l'histoire moderne dans la mesure où celle-ci est fascinée par le syndicalisme. Il ressort de ces données indiscutables que, pour raisonner sérieusement sur le socialisme, il faut d'abord se préoccuper de définir l'action qui relève de la violence dans les rapports sociaux actuels".

Ici: c'est la suggestion d'un théoricien de l'histoire moderne qui rapproche Croce de Sorel, à qui il reconnaît qu'"à cause du flou de la pensée de Marx sur l'organisation du prolétariat, les idées de gouvernement et d'opportunité se sont glissées dans le marxisme, et ces dernières années, une véritable trahison de l'esprit lui-même a eu lieu, remplaçant ses principes authentiques par "un mélange d'idées lassalliennes et d'appétits démocratiques...". Les conseils de Sorel aux travailleurs sont résumés en trois chapitres, à savoir: en ce qui concerne la démocratie, ne pas courir après l'acquisition de nombreux sièges législatifs, qui peuvent être obtenus en faisant cause commune avec les mécontents de toutes sortes; ne jamais se présenter comme le parti des pauvres, mais comme celui des travailleurs; ne pas mélanger le prolétariat ouvrier avec les employés des administrations publiques, et ne pas viser à étendre la propriété de l'État; - en ce qui concerne le capitalisme, rejeter toute mesure qui semble favorable aux travailleurs, si elle conduit à un affaiblissement de l'activité sociale; en ce qui concerne le conciliarisme et la philanthropie, rejeter toute institution qui tend à réduire la lutte des classes à une rivalité d'intérêts matériels; rejeter la participation des délégués ouvriers aux institutions créées par l'Etat et la bourgeoisie; s'enfermer dans les syndicats, ou plutôt dans les Chambres de Travail, et rassembler autour d'eux toute la vie ouvrière".

La morale révolutionnaire - qui allait au-delà du marxisme - était toute là, comme le résume Croce dans Conversations critiques. Sorel a nourri et manifesté de grandes ambitions qu'il aurait transfusées dans son enseignement doctrinaire : combattre l'indifférence en matière de morale et de droit, lutter contre l'utilitarisme, initier le peuple à la vie héroïque. Nous serions heureux, écrit-il en 1907 dans les Procés de Socrate, si nous pouvions parvenir à allumer dans quelques âmes le feu sacré des études philosophiques et à convaincre certains des dangers que court notre civilisation par l'indifférence en matière de morale et de droit.

En bref, seul un mouvement ouvrier héroïque et pur, selon Sorel, pourrait empêcher le monde de glisser vers la décadence, comme l'a observé Andreu, "en bannissant toute influence démocratique et bourgeoise (parlementaires, fonctionnaires, avocats, journalistes, riches bienveillants), en rejetant toute idée de compromis avec les patrons et en assurant une autonomie d'action complète".

Sorel était devenu un conservateur. Le spectacle français et européen l'a déprimé. Il ne voyait plus personne. Il y avait peu d'amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il confiait son amertume. Les nouveaux révolutionnaires n'étaient pas dignes de sa leçon, même si, du moins en Italie, ils continuaient à le vénérer. Il a écrit à quelques personnes: Benedetto Croce et Mario Missiroli qui a accompagné "le dernier Sorel" vers la fin. Missiroli (photo, ci-dessous) avait l'habitude de publier ses articles dans le Resto del Carlino (il les a ensuite réunis en deux volumes: L'Europa sotto la tormenta et Da Proudhon a Lenin). Seul, malade et pauvre, il meurt le 27 août 1922. Sa chambre funéraire, raconte Daniel Halévy, était nue, le cercueil recouvert d'un tissu noir, sans croix, reposant sur un simple trépied, personne ne veillait sur lui, une flamme s'éteignait lentement.

L'homme qui avait mis le feu à l'Europe n'avait même pas les condoléances de ceux qui lui devaient tout. Et il a laissé derrière lui l'une de ses œuvres les plus impressionnantes, des Réflexions sur la violence aux Illusions du progrès et aux Ruines du monde antique : un héritage dans lequel nous ne cesserons jamais de puiser à la recherche des raisons de la décadence d'un monde et des déceptions de révolutions qui ont produit des monstruosités infinies.

Pierre Andreu, Sorel il nostro maestro, éditions Oaks, 2021, pp. 295, € 25,00.

10:17 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, pierre andreu, georges sorel, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD

24 octobre 2021

ARMÉNIE/AZERBAÏDJAN

Karabagh, un an après la guerre quelle situation ? Entretien avec Rahman Mustafayef, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France. Entretien avec Hasmik Tolmajian, ambassadrice d’Arménie en France.

Un an après la fin de la guerre au Karabagh, Conflits revient vers cette région pour analyser la situation présente. Guerre militaire de haute intensité, qui a mobilisé les pays de la région, c’est aussi un conflit symbolique à forte charge émotionnelle pour les deux parties, Arménie et Azerbaïdjan. Conflits a donc interrogé les deux parties prenantes, afin de présenter à ses lecteurs les deux visions politiques portées par les belligérants

Conflits

https://www.revueconflits.com/hasmik-tolmajian-ambassade-...

https://www.revueconflits.com/haut-karabagh-un-an-apres-l...

GAFAM

Linkedin, un réseau professionnel nocif

On évoque souvent les GAFAM (google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et leurs capacités de nuisance tant au niveau psychologique que sociétale… Pourtant parmi ces « réseaux » il en est un qui est beaucoup moins cité, et pourtant il a une capacité d’influence notoire. Il s’agit du réseau LinkedIn (rappelons ici que le groupe a été racheté par Microsoft en 2016), réseau réservé « aux professionnels », un réseau de travail qui compte près de 775 millions de membres à travers le monde est plus de 10 millions d’inscrits en France.

Breizh-info

https://www.breizh-info.com/2021/10/22/172929/gafa-linked...

Facebook et l’Alliance de la presse d’information générale trouvent un accord sur le droit voisin

C’est signé ! Un accord a été conclu le 21 octobre entre Facebook et l’Alliance de la presse d’information générale, représentant 284 éditeurs français, pour l’application du droit voisin. Cette loi permet aux éditeurs et agences d’être rémunérés lorsque leurs contenus sont diffusés sur les plateformes numériques.

Siècle digital

https://siecledigital.fr/2021/10/21/facebook-et-lalliance...

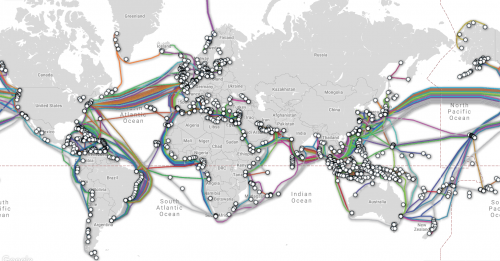

Internet ne tient qu'à 420 câbles : l'Europe est-elle prête à les protéger ?

Oubliez les constellations de satellites, les centaines de lancements de SpaceX et les notions de «cloud» ou de sans-fil: tout cela tend à nous faire croire que nos smartphones, ordinateurs et autres machines sont liés les uns aux autres via l'espace. Or il n'en est rien. Les satellites représentent à peine 1% des échanges de données.

Slate

http://www.slate.fr/story/217824/cables-sous-marins-inter...

LECTURE

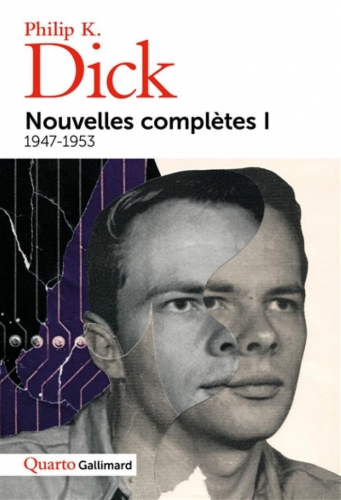

Nouvelles complètes, I – 1947-1953 et II – 1954-1981, de Philip K. Dick. Coffret de de tomes de 1275 et 1176 pages. Quarto Gallimard.55 €.

Présentation : « Rédigées à partir de 1947, parfois à un rythme frénétique, les nouvelles jouent un rôle essentiel dans la construction dickienne : Véritable laboratoire d’idées, de formats, réservoir de personnages et de néologismes, elles constituent à la fois les soubassements et la pierre angulaire d’une œuvre foisonnante (120 nouvelles et 45 romans) ». (Extrait de la 4e de couverture). On y trouve d’innombrables prémonitions foudroyantes sur notre monde d’aujourd’hui ; beaucoup d’humour, du pessimisme, des « territoires occupés », des dupliquants, des dictatures sanitaires, de la pensée unique, des désinformations médiatiques, des monde « woke »… Bref, une quintessence de science-fiction qui n’est qu’une réalité actuelle. Beaucoup d’annexes, une biographie détaillée et un remarquable travail éditorial.

Auteur : L’auteur américain de chefs-d’œuvre tels que Ubik, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (mis en scène par Ridley Scott sous le titre Blade Runner) (et de Le Maître du Haut Château notamment est l’un des plus grands écrivains de science-fiction (1928-1982). Sa fragilité psychologique, le souvenir traumatique de la mort de sa sœur jumelle, Jane, après cinq semaines de vie (voir la photo bouleversante de leur tombe commune page 124 du tome I) lui ont permis de voir la face sombre de notre civilisation et de composer une œuvre toujours plus actuelle. A noter que ces nouvelles ont paru au fur et à mesure dans des magazines populaires tirés à plus d’un million d’exemplaire alors qu’aujourd’hui Philip K. Dick est considéré comme un auteur pour public averti !

Extraits (tous sont le début d’une nouvelle) :

« L’homme sortit sur le perron et examina le temps qu’il faisait. Clair et froid – de la rosée sur le gazon. Il boutonna son manteau et enfonça ses mains dans ses poches. Tandis qu’il commençait à descendre les marches du perron, les deux chenilles qui attendaient auprès de la boîte aux lettres frémirent de curiosité.

« Le voilà qui part, dit la première. Va faire ton rapport. »

Comme l’autre commençait à agiter ses pattes, l’homme s’arrêta et se retourna rapidement. « Je vous ai entendues », dit-il.

Il fit tomber les chenilles du mur en grattant celui-ci du pied, les poussa sur le ciment et les écrasa. »

« Malgré l’heure tardive, les lumières continuaient à briller dans le grand immeuble communautaire Abraham Lincoln, car c’était le soir de la Toussaint : conformément aux statuts, les six cents résidents devaient être présents dans la salle commune souterraine. Ils y entraient un par un, sans perdre de temps, hommes, femmes et enfants ; à la porte, manipulant le nouveau lecteur d’identité – un appareil plutôt onéreux -, Bruce Corley s’assurait qu’aucun individu en provenance d’un autre immeuble communautaire n’essayait de se faufiler. Ls résidents se soumettaient sans rechigner et tout allait très vite. »

« Le capitaine Edgar Lightfoot, agent de la CIA, s’exclama : « Bon sang ! Voilà que les Fnouls sont de retour, mon commandant. Ils se sont emparés de Provo, en Utah. » Le commandant Hank grogna et fit signe à sa secrétaire de lui apporter le dossier Fnoul, qui était tenu sous clé. « Quelle forme ont-ils adoptée, cette fois ? demanda-t-il vivement.

La dernière fois, songea Hank, c’étaient des pompistes »…

« Walter, qui jouait au roi de la montagne, reconnut tout de suite le camion blanc visible derrière le bouquet de cyprès. Le camion abortif, pensa-t-il. Venu chercher un enfant pour une intervention postnatale à la clinique d’avortement. Et ce sont peut-être mes parents qui l’ont appelé, se dit-il encore. Pour moi. »

« Bob Blbleman avait l’impression que les robots ne regardaient jamais les gens en fac. En outre, quand il y en avait un dans les parages, un certain nombre de petits objets de valeur disparaissaient. Leur conception de l’ordre, c’était de tout ranger en une seule pile. Mais il était bien obligé de s’adresser à eux pour commander un déjeuner puisque ce genre de travail était situé trop bas dans l’échelle des salaires pour intéresser des humains. »

MÉDIAS

Il faut se débarrasser des médias traditionnels

Les médias traditionnels ne sont plus que des filtres et des biais entre les citoyens qui s’en débarrassent progressivement.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/10/22/408991-il-faut-se...

REFLEXION

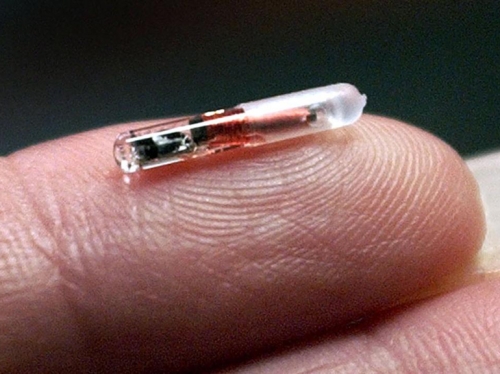

La puce dans le vaccin

Le QR code des vaccinés n’est pas encore sous-cutané. Mais bien des gérants de bars et leurs clients trouveraient plus pratique d’éviter de sortir le smartphone pour boire un coup. Une puce bien placée ne ferait pas une grande différence, maintenant qu’on est habitués à être scannés comme des colis. Comme dit ce client en terrasse interrogé par la radio : « Au début c’est un peu gênant, mais on finit par s’habituer à tout ».

Pièces et Main-d’Oeuvre

https://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/la_puce_dans_...

SANTÉ

Le pass-sanitaire temporaire, faites-moi rire !

Certains sont surpris de la prolongation du pass sanitaire. En fait, le projet industriel derrière est trop coûteux pour être arrêté si tôt !

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/10/20/408986-le-pass-sa...

Ivermectine en traitement précoce en Australie

Le médecin et chercheur Thomas Borody, relate une expérience de traitement par une trithérapie par Ivermectine-Doxycycline-Zinc, en ambulatoire et portant sur 600 patients, avec groupe témoin non traité, volontaires et non tirés au sort (randomisés).

Covid-factuel

https://www.covid-factuel.fr/2021/10/21/ivermectine-en-tr...

TURQUIE

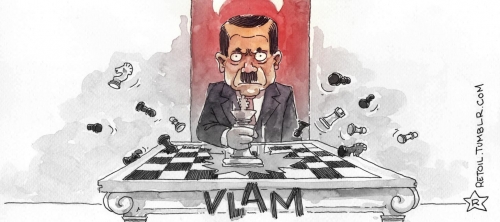

La Turquie en Syrie : le jeu d’échec d’Erdogan

La Turquie unifie régulièrement ses groupes armés contrôlés de l’Armée nationale syrienne dans le but de les exempter de la responsabilité de multiples crimes commis contre l’humanité.

Contrepoints

https://www.contrepoints.org/2021/10/22/409097-la-turquie...

UNION EUROPÉENNE

Crise de l’énergie au sein de l’UE : ces 4 points qui divisent les Etats membres

L’augmentation des prix du gaz et de l’électricité affecte les États membres différemment. Et comme souvent, les 27 peinent à parler d’une seule voix et s’opposent même sur les solutions concernant la Russie, les objectifs climatiques, et la classification de certaines énergies comme vertes. Une fracture qui s’est observée lors du Sommet européen de jeudi 21 octobre.

Businessam.be

https://fr.businessam.be/crise-de-lenergie-au-sein-de-lue...

09:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, médias, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Poutine croque le bloc occidental à la moulinette

Ex: https://www.dedefensa.org/article/poutine-croque-le-bloc-bao-a-la-moulinette

22 octobre 2021 – Poutine a fait une longue apparition de trois heures devant le public de la session plénière de l’édition 2021 du “Davos russe”, ou de “l’anti-Davos” si l’on veut, – le “Valdaï Discussion Club”. Son intervention s’est faite dans le style de ses fameuses et très longues conférences de presse, avec questions du modérateur et du public, qu’il s’agisse de celui qui était présent physiquement ou par liaison vidéo.

On comprend ainsi qu’il y a eu de très nombreux sujets abordés, notamment les habituels sujets de politique extérieure avec les critiques russes concernant l’OTAN, l’Ukraine ou la façon dont les Occidentaux, américanistes en particulier, ont terminé leur piteuse aventure afghane. Poutine juge que « les problèmes mondiaux s’accumulent et deviennent de plus en plus explosifs ». Il fait le bilan de la période qui vit la domination absolue de l’Occident, puis l’effritement sinon l’effondrement de cette domination, avec cette remarque renvoyant évidemment à l’Irak et à l’Afghanistan :

« Auparavant, une guerre perdue par un pays signifiait une victoire de l’un sur l'autre, – et c’était le premier qui assumait la responsabilité pour ce qui survenait. […] Aujourd'hui, tout est différent. Peu importe qui gagne, la guerre ne finit pas, elle ne fait que changer de forme. Un vainqueur hypothétique ne veut pas s’occuper d’assurer l’ordre pacifique et il ne fait qu’aggraver le chaos et amplifier le vide dangereux pour le monde… »

Ce qui nous intéresse surtout, c’est la façon appuyée avec laquelle Poutine s’est attaché à l’observation et à l’interprétation des crises culturelles qui touchent l’Occident, sous le nom générique de wokenisme, comprenant aussi bien le phénomène de l’“antiracisme” que celui des LGTBQ. Bien entendu, le président russe est extrêmement critique d’une part, d’autre part absolument épouvanté et effaré par ces phénomènes.

Il est tout à fait remarquable et sans doute significatif pour nos mémoires encalminées, qu’il compare certains aspects de nos folies wokenistes avec la période culturelle très particulière en URSS, après la guerre civile de 1918-1921 (au moment de la NEP dans l’économie) jusqu’au tout-début du stalinisme (1928-29 et la “dékoulakisation”). La culture développa des avant-gardisme aussi bien culturels (disons “les futuristes” avec le flamboyant Maïakovski) que sociétaux dans les mœurs sociaux, tentant des approches ultra-modernistes plus tard symbolisées par des références à l’homo sovieticus, – tout cela débouchant d’une façon bien décourageante et pleine d’enseignement sur le stalinisme pur-jus, avec développement d’un goulag déjà bien affirmé et les purges permanentes sur le modèle 1936-1939 de la ‘Grande Purge’ du NKVD de Iéjov (la ‘Iéjovtchina’).

Regards étonnés de l’ancien colonel du KGB purgé, lui, de toutes les pratiques du NKVD, sur l’étrange évolution de l’Occident, du style “tout ça pour ça”...

• Monstrueux ‘NewSpeak’ en Occident... « “La discussion sur les droits des hommes et des femmes [en Occident] s’est transformée en une fantasmagorie totale dans un certain nombre de pays occidentaux. Ceux qui se risquent à dire que les hommes et les femmes existent encore, et que c'est un fait biologique, sont pratiquement ostracisés” en Occident, a déclaré Poutine, qualifiant cette situation de “fantasmagorie totale”.

» “Sans parler de choses tout simplement monstrueuses”, a-t-il ajouté, “comme lorsqu'on enseigne aux enfants, dès leur plus jeune âge, qu'un garçon peut facilement devenir une fille et vice versa. En fait, on les endoctrine dans les prétendus choix qui sont soi-disant disponibles pour tout le monde, – en supprimant les parents de l'équation et en forçant l'enfant à prendre des décisions qui peuvent ruiner sa vie.”

» C’est à la limite du crime contre l'humanité, – le tout sous couvert de ‘progrès’”.

» Il ajoute que la situation lui rappelle le “NewSpeak” inventé par les “guerriers de la culture soviétiques” dans les années 1920, dans l'espoir de redéfinir les valeurs des gens et de créer un nouveau sens de la conscience. »

• ‘Cancel Culture’ et racisme inversé... « Une autre pratique occidentale qui rappelle à Poutine les débuts de l'ère soviétique est la poussée vers la “justice sociale” par le biais de la discrimination positive et de la culture de l'annulation.

» “La lutte contre le racisme est une cause nécessaire et noble, mais dans la ‘culture de l'annulation’ moderne, elle se transforme en discrimination inverse, en racisme inversé”, a déclaré Poutine. “C'est avec une grande perplexité que nous voyons aujourd'hui à l'Ouest, dans des pays qui ont pris l'habitude de se considérer comme des fleurons du progrès, des pratiques que la Russie a laissées dans un passé lointain”. »

Poutine conservateur ? Poutine prudent, certes, qui observe tous ces troubles et ce chaos avec circonspection sinon horreur et qui ne peut faire que procéder avec la plus extrême prudence... D’où la définition de son conservatisme hérité de Berdiaev et son observation de l’inéluctable crise du capitalisme entré dans une voie sans issue conduisant dans une impasse posée contre un mur comme en rêve Donald Trump.

• Le conservatisme de Berdiaev... « A la question de savoir si ces vues [sur les pratiques sociétales dans le bloc-BAO/le bloc occidental] font de lui un conservateur, Poutine a cité le philosophe russe Nikolaï Berdiaev [expulsé d’URSS en 1922] qui disait que “le conservatisme n’est pas quelque chose qui vous empêche de monter et d’avancer, mais quelque chose qui vous empêche de reculer et de tomber dans le chaos.”

• Crise du capitalisme... « Selon Poutine, il y a une “inégalité croissante des avantages matériels et des opportunités au sein de la société” dans certains des pays les plus riches du monde.

» “Tout le monde voit bien que le modèle de capitalisme existant, qui constitue aujourd’hui la base de l’ordre social dans la grande majorité des pays, est à bout de souffle”, a déclaré Poutine. “Il n'y a plus d'issue à l’enchevêtrement de contradictions de plus en plus déroutantes”. »

En un sens, on comprendra qu’il n’y a rien pour nous surprendre dans les réactions et les jugements de Poutine. Son attention pour les questions sociétales et culturelles, voire spirituelles, est largement connue depuis de nombreuses années, une fois l’homme débarrassé des tombereaux d’insanités imbéciles dont le bloc-BAO (= le bloc occidental) ne cesse de l’accabler, comme on encense un fantasme de bouc-émissaire.

On doit donc se rendre à l’évidence : à rendre compte de sa lucidité et de la façon dont il saisit bien les fils et les effets de la crise, de la façon dont il situe les responsabilités et identifie les folies, on comprend après tout cet acharnement américaniste et occidentaliste contre lui.

“Cet homme est dangereux”, se dit le Système... Et de faire les yeux doux au premier Navalny venu : c’est dire où il en est, le Système !

Quels que soient ses travers et ses vilenies, Poutine est insupportable à cette époque à cause de sa lucidité et de la façon dont il l’exprime, et de son refus opiniâtre de notre habituel simulacre civilisationnel, cette irrésistible tendance à laquelle nous force notre déterminisme-narrativiste, de prendre des vessies pleines de vides en simulacre pour des lanternes pleines de vertus rassurantes dans leur bouffitude de moraline. S’il est corrompu, Poutine, comme disent nos docteurs en cette même moraline de Soros aux parlementaires européens, alors il l’est à l’image de Talleyrand, c’est-à-dire qu’il est également aussi brillant et clairvoyant que lui.

(Talleyrand superbement grimé en évêque, – qu’il était d’ailleurs, – et élégamment poudré en révolutionnaire pour figurer dans la célébration de la Fête de la Fédération en 1790, sur la scène, devant la foule pieusement rassemblée sur le Champ de Mars avec les parlementaires de la Convention Nationale aussi sérieux qu’autant de papes, acceptant le serment à la Patrie de La Fayette et lui chuchotant: « Ne me faites pas rire ».)

12:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vladimir poutine, russie, occident, occidentisme, occidentalisme, bloc occidental, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Folies apocalyptiques - Ne confondons pas protection de l'environnement et terrorisme climatique

par Umberto Masoero

Ex: https://www.destra.it/home/follie-apocalittiche-non-confondiamo-la-difesa-dellambiente-con-il-terrorismo-climatico/

Si le problème de la natalité en Italie est déjà préoccupant - l'équivalent de la population d'une ville de taille moyenne disparaît chaque année - le terrorisme climatique promet maintenant de nous pousser encore plus vers l'abîme avant de nous "sauver", comme l'espèrent les militants. S'il s'agissait d'opinions isolées de quelques têtes brûlées anonymes qui font de la désinformation pour le bénéfice de leurs guerres saintes du dimanche, nous pourrions nous en tirer avec un haussement d'épaules, mais si nous incluons également des personnalités importantes du show-business et de la politique, et que les victimes potentielles sont jeunes et très jeunes, il est immédiatement évident que la situation est vraiment grave.

Miley Cyrus (ci-contre) a déclaré il y a quelques jours à peine qu'elle avait "juré de ne pas avoir de bébé sur cette planète de merde". Nous parlons d'une pop star avec plus de 147 millions de followers sur Instagram, principalement des enfants. Je vous laisse imaginer l'effet toxique que de telles déclarations peuvent avoir sur ceux qui sont encore en train de se forger leur propre vision du monde. Mais ce n'est pas suffisant. Alexandra Ocasio-Cortez, une éminente représentante des démocrates d'Amérique, dans une récente story Instagram, a demandé à son large public "s'il est encore éthique d'avoir des enfants dans le monde dans lequel nous vivons". Il n'est donc pas surprenant que Morgan Stanley ait indiqué dans une note aux investisseurs, il y a deux mois, que "le mouvement en faveur du choix de ne pas avoir d'enfants par crainte du changement climatique se développe et a un impact sur la fécondité plus rapide que toute autre tendance antérieure dans un contexte de baisse de la fécondité". Cette tendance a également été quantifiée par des enquêtes récentes, dont un article paru dans The Atlantic le 20 septembre: au moins un tiers de la population américaine de moins de 45 ans choisit désormais de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins en raison des préoccupations liées au changement climatique.

Miley Cyrus (ci-contre) a déclaré il y a quelques jours à peine qu'elle avait "juré de ne pas avoir de bébé sur cette planète de merde". Nous parlons d'une pop star avec plus de 147 millions de followers sur Instagram, principalement des enfants. Je vous laisse imaginer l'effet toxique que de telles déclarations peuvent avoir sur ceux qui sont encore en train de se forger leur propre vision du monde. Mais ce n'est pas suffisant. Alexandra Ocasio-Cortez, une éminente représentante des démocrates d'Amérique, dans une récente story Instagram, a demandé à son large public "s'il est encore éthique d'avoir des enfants dans le monde dans lequel nous vivons". Il n'est donc pas surprenant que Morgan Stanley ait indiqué dans une note aux investisseurs, il y a deux mois, que "le mouvement en faveur du choix de ne pas avoir d'enfants par crainte du changement climatique se développe et a un impact sur la fécondité plus rapide que toute autre tendance antérieure dans un contexte de baisse de la fécondité". Cette tendance a également été quantifiée par des enquêtes récentes, dont un article paru dans The Atlantic le 20 septembre: au moins un tiers de la population américaine de moins de 45 ans choisit désormais de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins en raison des préoccupations liées au changement climatique.

Même si l'on accepte le scénario le plus catastrophique comme absolument réel - même s'il est principalement le résultat de la désinformation causée par le fameux "cherry picking" typique des divers magazines qui spéculent sur le terrorisme climatique - la conclusion logique serait de tout miser sur les nouvelles générations. Ce sont eux qui pourront faire avancer le développement technologique qui nous permettra, dans plusieurs décennies, d'avoir un impact beaucoup plus important que celui que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la durabilité des modes d'obtention de l'énergie et, en général, de ce dont nous avons besoin pour vivre de l'écosystème dont nous faisons partie.

Nous n'avons pas besoin d'une génération de dépressifs chroniques, bien nourris mais à l'esprit obscurci par des idéaux pessimistes, voire anti-humains. Au contraire, nous avons désespérément besoin de jeunes gens courageux qui veulent s'engager et qui sont prêts à tout miser sur l'avenir. À l'heure où nous avons l'espérance de vie la plus élevée depuis le début de l'histoire et les niveaux de prospérité les plus élevés jamais atteints, le choix de renoncer à la relation potentiellement la plus intense et la plus significative avec un être humain - celle avec son propre enfant - est exactement ce qu'il semble être : un acte inhumain, lâche et irrationnel, et une grave insulte à la mémoire des hommes et des femmes qui, avant nous, n'ont pas eu peur d'essayer de donner à leurs enfants un avenir meilleur, en les mettant au monde même pendant les guerres et les pestes.

Avant de nous lever de nos confortables fauteuils et d'aller cracher notre fureur sur des générations entières sur les médias sociaux, il serait peut-être bon de nous rappeler que nous sommes également assis sur le dur labeur, la souffrance et surtout l'espoir des générations qui nous ont précédés, auxquelles nous devrions peut-être accorder un peu plus de respect, et dont nous devrions certainement prendre exemple pour affronter les défis de notre présent la tête haute et le dos droit.

12:19 Publié dans Actualité, Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, écologie, terrorisme climatique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

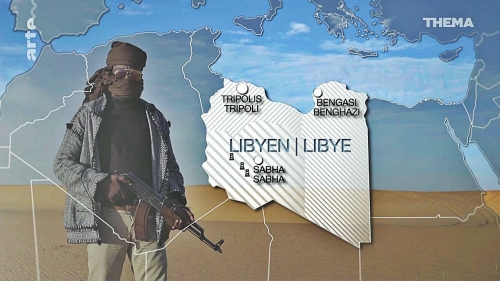

Une Libye disparue et divisée

par Alberto Negri

Source : Il quotidiano del sud & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-libia-sparita-e-spartita

La Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye n'a plus guère d'importance. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli.

Dans le vide politique qui a résulté de l'attaque occidentale en 2011, la Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye importe peu désormais. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli, la première du genre organisée en Libye, seule note positive de l'événement. La stabilité et la sécurité en Libye ne signifient en fait pas grand-chose pour nous: d'abord l'arrêt des vagues migratoires, le reste vient plus tard, des élections au retrait des troupes mercenaires dont la présence a été qualifiée hier d'"inquiétante" par le Premier ministre Dabaiba. Mais aucune conclusion n'a été tirée à Tripoli, ni sur les soldats et mercenaires turcs et russes, ni sur les élections présidentielles et législatives.

Pas un mot n'a été gaspillé sur les milliers d'êtres humains réduits en esclavage dans les camps libyens. Pourtant, les juges d'Agrigente qui ont porté plainte contre le navire de l'ONG Mediterranea - qui a refusé de remettre les migrants aux Libyens - ont été explicites: non seulement il est juste de ne pas communiquer avec les "garde-côtes libyens", mais une contradiction flagrante se dégage des conclusions de la justice. Quiconque finance et forme les "garde-côtes libyens", c'est-à-dire l'Italie, viole le droit international et se rend complice d'un comportement criminel.

La stabilité de la Libye n'a jamais vraiment été souhaitée par quiconque au cours de cette décennie, depuis le lynchage et l'assassinat de Mouhammar Kadhafi le 20 octobre à Syrte. Avec l'intervention aérienne de mars 2011, après la chute des raïs Ben Ali et Moubarak, la France et la Grande-Bretagne, avec le soutien des États-Unis, n'avaient pas l'intention d'exporter la démocratie mais de remplacer le régime de Tripoli par un gouvernement plus malléable et proche des intérêts de Paris et de Londres. M. Sarkozy, qui avait reçu de l'argent libyen pour sa campagne électorale de 2007, en voulait amèrement à M. Kadhafi, qui avait refusé d'acheter ses centrales nucléaires, tandis que le raïs libyen poursuivait ses accords énergétiques avec l'Italie et ENI.

La Grande-Bretagne et la France n'ont pas toléré le retour de la Libye, quoique d'une manière totalement différente de son passé colonial, dans la Quatrième Banque italienne, un événement sanctionné par le défilé pompeux du rais libyen à Rome le 30 août 2010. Des accords avaient été mis sur la table pour 55 milliards d'euros: plus du double de la loi budgétaire actuelle de Draghi.

Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.

Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.

C'est pourquoi la décision de l'Italie de se joindre aux raids de l'OTAN contre Kadhafi n'a pas été prise pour des raisons humanitaires mais simplement parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France nous faisaient du chantage et menaçaient même de bombarder les usines ENI. L'Italie subit alors sa plus grande défaite depuis la Seconde Guerre mondiale et perd toute crédibilité résiduelle sur la rive sud. La décennie qui vient de s'écouler depuis l'explosion du printemps arabe n'a pas été suffisante pour retrouver un rôle en Méditerranée, un rôle qu'Aldo Moro avait déjà fortement défendu dans les années 1960 et 1970. L'Italie ne peut qu'espérer que les puissances se battent entre elles et se heurtent dans les espaces restants. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la Turquie: après l'accord militaire du 30 septembre entre la France et la Grèce, Rome cherche le soutien d'Ankara dans l'exploration offshore des zones économiques spéciales qui coupent désormais la Méditerranée en tranches.

Nous gardons un profil bas dans le jeu libyen, sous la pression de Paris et face à la tentative française de convoquer une autre conférence libyenne le 12 novembre. Et espérer un candidat présidentiel proche des intérêts italiens. Aux noms controversés de Seif Islam Gaddafi et Khalifa Haftar, on peut préférer l'actuel premier ministre Dabaiba, qui a rencontré Di Maio hier.

Mais le plus déconcertant en ce dixième anniversaire de la mort de Kadhafi, c'est la réévaluation historique larvée de ce dernier par les mêmes médias et journaux qui ont applaudi les raids occidentaux qui ont plongé le pays dans le chaos. En Libye, les Américains ont vu l'assassinat d'un ambassadeur envoyé pour traiter avec la guérilla islamique à Benghazi par Hillary Clinton et sa "stratégie du chaos" démentielle (11 septembre 2012). La France a imprudemment manœuvré avec Haftar contre le gouvernement Sarraj, soutenue par l'Italie et l'ONU, la Grande-Bretagne a systématiquement saboté les tentatives de stabilisation, avec pour résultat qu'aujourd'hui nous avons la Turquie en Tripolitaine et des mercenaires et pilotes russes en Cyrénaïque. Et la liste des erreurs tragiques commises en Libye, que nous dressons ici, est suffisante pour aujourd'hui.

11:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, méditerranée, italie, monde arabe, monde arabo-musulman, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jihad Inc.: de l'opération Gulmarg à la chute de Kaboul

Sergio Restelli

Ex: https://it.insideover.com/terrorismo/jihad-inc-dalloperazione-gulmarg-alla-caduta-di-kabul.html

Le 22 octobre 1947 reste dans les mémoires comme le moment de la naissance du "Jihad Inc", au cours duquel le Pakistan a commencé à utiliser la religion pour mener à bien des génocides contre des populations locales et leurs cultures, un modus operandi qui a également été mis en œuvre au Pakistan oriental (l'actuel Bangladesh) qui, bien qu'il ait réussi à se libérer en 1972, a eu des conséquences traumatisantes qui ont marqué de nombreuses autres générations à venir.

Le modus operandi du "Jihad inc" est le même que celui utilisé en Afghanistan encore aujourd'hui, où des groupes issus des tribus talibanes sont entraînés et armés par l'armée pakistanaise, avec des soldats pakistanais en civil, ont contribué à la prise de Kaboul et à l'assaut du Panjshir. Il est donc nécessaire de faire un retour en arrière afin de clarifier, d'éclairer et de raconter les événements réels qui se sont déroulés au Cachemire.

Immédiatement après son indépendance, l'Inde a choisi de rester une nation démocratique laïque et de protéger constitutionnellement ses minorités, mais ce n'était pas le cas du Pakistan, qui s'est au contraire déclaré "nation islamique et théocratique" sans aucun respect pour sa diversité ethnique et a décidé de persécuter non seulement ses minorités, mais aussi les musulmans d'Inde qui avaient émigré vers la république islamique nouvellement établie. C'est précisément le début du djihad qui est la raison d'être du Pakistan, de ses forces armées et de sa politique.

Le 22 octobre 1947, le Pakistan a mené son premier djihad au Cachemire. L'effet fut si dévastateur qu'aujourd'hui encore, 74 ans plus tard, les gens se souviennent de ces jours d'horreur comme du "Jour noir". L'ampleur de l'horreur et de la destruction était inimaginable et le chaos de ces jours-là, la trahison du Pakistan, les viols et les meurtres commis par la milice tribale armée libérée par l'armée pakistanaise, restent gravés dans la psyché de chaque Cachemiri, même aujourd'hui.

Quelques mois après la partition, les Pakistanais sont entrés au Cachemire en violation de toutes les règles et de tous les accords conclus précédemment et ont lancé une attaque armée contre l'État de Jammu-et-Cachemire avec l'aide de tribus, venues de la région actuelle des zones tribales sous administration fédérale (FATA). Les milices tribales ont été entraînées, approvisionnées en munitions et dirigées par l'armée pakistanaise. Ils ont pillé, violé et tué des centaines d'innocents dans la vallée, quelle que soit leur religion. Les trésors du Cachemire ont été pillés. Certains parents ont empoisonné leurs filles, préférant qu'elles meurent dans la dignité. Des milliers d'hommes ont été convertis de force à l'islam. Des enfants innocents ont été massacrés. Des centaines de milliers d'hommes se sont retrouvés sans abri. Il était impossible d'estimer le nombre d'orphelins.

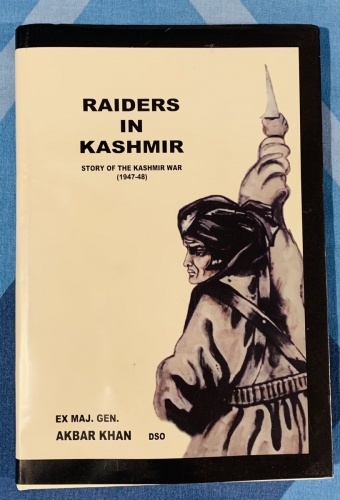

Le major général Akbar Khan de l'armée pakistanaise, qui a organisé l'attaque et l'a appelée "Opération Gulmarg", a eu l'occasion de raconter son succès dans le livre "Raiders in Kashmir", dans lequel il révèle le premier des nombreux cas de perfidie du Pakistan.

Le modus operandi du Pakistan consistait à créer une guerre au nom de l'Islam dans le seul but de massacrer des innocents. C'est précisément la raison pour laquelle le 22 octobre est devenu un rappel de l'objectif du Pakistan d'anéantir le Cachemire et sa culture.

Une stratégie très similaire, initialement conçue pour capturer et soumettre le Cachemire, a été utilisée par le Pakistan en Afghanistan. Un groupe sunnite wahhabite, qui n'a rien en commun avec la culture millénaire de l'Afghanistan, impose son éthique religieuse et sociale, faisant disparaître le peuple afghan et son identité, au nom de la religion, avec le soutien appuyé de l'armée et des services de renseignement pakistanais (ISI).

Baramulla, creuset des cultures cachemirie, pendjabi et britannique, reste l'exemple le plus effroyable de violations des droits de l'homme. Des femmes ont été enlevées en 1947 et vendues comme esclaves sur les marchés de Rawalpindi et Peshawar ou envoyées dans des territoires tribaux éloignés. En leur honneur, de nombreux hommes se sont jetés dans la rivière Jhelum ou dans des puits fermés. Ceux qui ont résisté ont été mutilés ou tués sans pitié et leurs corps ont été jetés dans la rivière Jhelum. Selon certains témoins oculaires, l'eau de la rivière a changé de couleur à cause de la grande quantité de sang.