dimanche, 24 juin 2012

Louis-Ferdinand Céline - Knut Hamsun

Louis-Ferdinand Céline - Knut Hamsun

par Marie-Laure Béraud

Ex: http://www.lepetitcelinien.com/

Nous remercions l'auteur d'avoir bien voulu nous faire partager ce texte.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, lettres norvégiennes, lettrezsscandinaves, littérature norvégienne, littérature scandinave, céline, knut hamsun |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les « élites » et « l'écroulement d'un monde », selon Frédéric Lordon

Les « élites » et « l'écroulement d'un monde », selon Frédéric Lordon

Ex: http://verslarevolution.hautetfort.com/

« (...) la catastrophe étant sans doute le mode historique le plus efficace de destruction des systèmes de domination, l’accumulation des erreurs des "élites" actuelles, incapables de voir que leurs "rationalités" de court terme soutiennent une gigantesque irrationalité de long terme, est cela même qui nous permet d’espérer voir ce système s’écrouler dans son ensemble.

Il est vrai que l’hypothèse de l’hybris, comprise comme principe d’illimitation, n’est pas dénuée de valeur explicative. (...) Car c’est bien l’abattement des dispositifs institutionnels de contention des puissances qui pousse irrésistiblement les puissances à propulser leur élan et reprendre leur marche pour pousser l’avantage aussi loin que possible. Et il y a bien quelque chose comme une ivresse de l’avancée pour faire perdre toute mesure et réinstaurer le primat du "malpropre" et du "borné" dans la "rationalité" des dominants.

Ainsi, un capitaliste ayant une vue sur le long terme n’aurait pas eu de mal à identifier l’État-providence comme le coût finalement relativement modéré de la stabilisation sociale et de la consolidation de l’adhésion au capitalisme, soit un élément institutionnel utile à la préservation de la domination capitaliste – à ne surtout pas bazarder ! Évidemment, sitôt qu’ils ont senti faiblir le rapport de force historique, qui au lendemain de la seconde guerre mondiale leur avait imposé la Sécurité sociale – ce qui pouvait pourtant leur arriver de mieux et contribuer à leur garantir trente années de croissance ininterrompue –, les capitalistes se sont empressés de reprendre tout ce qu’ils avaient dû concéder. (...)

Il faudrait pourtant s’interroger sur les mécanismes qui, dans l’esprit des dominants, convertissent des énoncés d’abord grossièrement taillés d’après leurs intérêts particuliers en objets d’adhésion sincère, endossés sur le mode la parfaite généralité. Et peut-être faudrait-il à cette fin relire la proposition 12 de la partie III de l’Éthique de Spinoza selon laquelle "l’esprit s’efforce d’imaginer ce qui augmente la puissance d’agir de son corps", qu’on retraduirait plus explicitement en "nous aimons à penser ce qui nous réjouit (ce qui nous convient, ce qui est adéquat à notre position dans le monde, etc.)".

Nul doute qu’il y a une joie intellectuelle particulière du capitaliste à penser d’après la théorie néoclassique que la réduction du chômage passe par la flexibilisation du marché du travail. Comme il y en a une du financier à croire à la même théorie néoclassique, selon laquelle le libre développement de l’innovation financière est favorable à la croissance. Le durcissement en énoncés à validité tout à fait générale d’idées d’abord manifestement formées au voisinage immédiat des intérêts particuliers les plus grossiers trouve sans doute dans cette tendance de l’esprit son plus puissant renfort.

C’est pourquoi la distinction des cyniques et des imbéciles est de plus en plus difficile à faire, les premiers mutant presque fatalement pour prendre la forme des seconds. À bien y regarder, on ne trouve guère d’individus aussi "nets" – il faudrait dire aussi intègres – que le Patrick Le Lay de TF1 qui, peu décidé à s’embarrasser des doctrines ineptes et faussement démocratiques de la "télévision populaire", déclarait sans ambages n’avoir d’autre objectif que de vendre aux annonceurs du temps de cerveau disponible ; rude franchise dont je me demande s’il ne faut pas lui en savoir gré : au moins, on sait qui on a en face de soi, et c’est une forme de clarté loin d’être sans mérite.

Pour le reste, il y a des résistances doctrinales faciles à comprendre : la finance, par exemple, ne désarmera jamais. Elle dira et fera tout ce qu’elle peut pour faire dérailler les moindres tentatives de re-réglementation. Elle y arrive fort bien d’ailleurs ! Il n’est que de voir l’effrayante indigence des velléités régulatrices pour s’en convaincre, comme l’atteste le fait que, depuis 2009, si peu a été fait que la crise des dettes souveraines menace à nouveau de s’achever en un effondrement total de la finance internationale. Pour le coup, rien n’est plus simple à comprendre : un système de domination ne rendra jamais les armes de lui-même et cherchera tous les moyens de sa perpétuation.

On conçoit aisément que les hommes de la finance n’aient pas d’autre objectif que de relancer pour un tour supplémentaire le système qui leur permet d’empocher les faramineux profits de la bulle et d’abandonner les coûts de la crise au corps social tout entier, forcé, par puissance publique interposée, de venir au secours des institutions financières, sauf à périr lui-même de l’écroulement bancaire. Il faut simplement se mettre à leur place ! Qui, en leur position, consentirait à renoncer ?

Il faudrait même dire davantage : c’est une forme de vie que ces hommes défendent, une forme de vie où entrent aussi bien la perspective de gains monétaires hors norme que l’ivresse d’opérer à l’échelle de la planète, de mouvementer des masses colossales de capitaux, pour ne rien dire des à-côtés les plus caricaturaux, mais bien réels, du mode de vie de l’ "homme des marchés" : filles, bagnoles, dope. Tous ces gens n’abandonneront pas comme ça ce monde merveilleux qui est le leur, il faudra activement le leur faire lâcher.

C’est en fait à propos de l’État que le mystère s’épaissit vraiment. Préposé à la socialisation des pertes bancaires et au serpillage des coûts de la récession, littéralement pris en otage par la finance dont il est condamné à rattraper les risques systémiques, n’est-il pas celui qui aurait le plus immédiatement intérêt à fermer pour de bon le foutoir des marchés ?

Il semble que poser la question ainsi soit y répondre, mais logiquement seulement, c’est-à-dire en méconnaissant sociologiquement la forme d’État colonisé qui est le propre du bloc hégémonique néolibéral : les représentants de la finance y sont comme chez eux. L’interpénétration, jusqu’à la confusion complète, des élites politiques, administratives, financières, parfois médiatiques, a atteint un degré tel que la circulation de tous ces gens d’une sphère à l’autre, d’une position à l’autre, homogénéise complètement, à quelques différences secondes près, la vision du monde partagée par ce bloc indistinct.

La fusion oligarchique – et il faudrait presque comprendre le mot en son sens russe – a conduit à la dé-différenciation des compartiments du champ du pouvoir et à la disparition des effets de régulation qui venaient de la rencontre, parfois de la confrontation, de grammaires hétérogènes ou antagonistes. Ainsi par exemple a-t-on vu, aidé sans doute par un mécanisme d’attrition démographique, la disparition de l’habitus de l’homme d’État tel qu’il a pris sa forme accomplie au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’expression "homme d’État" n’étant pas à comprendre au sens usuel du "grand homme" mais de ces individus porteurs des logiques propres de la puissance publique, de sa grammaire d’action et de ses intérêts spécifiques.

Hauts fonctionnaires ou grands commis, jadis hommes d’État parce que dévoués aux logiques de l’État, et déterminés à les faire valoir contre les logiques hétérogènes – celles par exemple du capital ou de la finance –, ils sont une espèce en voie de disparition, et ceux qui aujourd’hui "entrent dans la carrière" n’ont pas d’autre horizon intellectuel que la réplication servile (et absurde) des méthodes du privé (d’où par exemple les monstruosités du type "RGPP", la Révision générale des politiques publiques), ni d’autre horizon personnel que le pantouflage qui leur permettra de s’intégrer avec délice à la caste des élites indifférenciées de la mondialisation.

Les dirigeants nommés à la tête de ce qui reste d’entreprises publiques n’ont ainsi rien de plus pressé que de faire sauter le statut de ces entreprises, conduire la privatisation, pour aller enfin rejoindre leurs petits camarades et s’ébattre à leur tour dans le grand bain des marchés mondiaux, de la finance, des fusions-acquisitions – et "accessoirement" des bonus et des stock-options.

Voilà le drame de l’époque : c’est qu’au niveau de ces gens qu’on continue à appeler – on se demande pourquoi tant leur bilan historique est accablant – des "élites", il n’y a plus nulle part aucune force de rappel intellectuelle susceptible de monter un contre-discours. Et le désastre est complet quand les médias eux-mêmes ont été, et depuis si longtemps, emportés par le glissement de terrain néolibéral ; le plus extravagant tenant à la reconduction des éditorialistes, chroniqueurs, experts à demi vendus et toute cette clique qui se présente comme les précepteurs éclairés d’un peuple nativement obtus et "éclairable" par vocation.

On aurait pu imaginer que le cataclysme de l’automne 2008 et l’effondrement à grand spectacle de la finance conduirait à une non moins grande lessive de tous ces locuteurs émergeant en guenilles des ruines fumantes, mais rien du tout ! Pas un n’a bougé !

Alain Duhamel continue de pontifier dans Libération ; le même journal, luttant désespérément pour faire oublier ses décennies libérales, n’en continue pas moins de confier l’une de ses plus décisives rubriques, la rubrique européenne, à Jean Quatremer qui a méthodiquement conchié tous ceux qui dénonçaient les tares, maintenant visibles de tous, de la construction néolibérale de l’Europe. Sur France Inter, Bernard Guetta franchit matinée après matinée tous les records de l’incohérence – il faudrait le reconduire à ses dires d’il y a cinq ans à peine, je ne parle même pas de ceux de 2005, fameuse année du traité constitutionnel européen… L’émission hebdomadaire d’économie de France Culture oscille entre l’hilarant et l’affligeant en persistant à tendre le micro à des gens qui ont été les plus fervents soutiens doctrinaux du monde en train de s’écrouler, parmi lesquels Nicolas Baverez par exemple, sans doute le plus drôle de tous, qui s’est empressé de sermonner les gouvernements européens et de les enjoindre à la plus extrême rigueur avant de s’apercevoir que c’était une ânerie de plus. Et tous ces gens plastronnent dans la plus parfaite impunité, sans jamais que leurs employeurs ne leur retirent ni une chronique ni un micro, ni même ne leur demandent de s’expliquer ou de rendre compte de leurs discours passés.

Voilà le monde dans lequel nous vivons, monde de l’auto-blanchiment collectif des faillis. (...)

Dans ce paysage où tout est verrouillé, où la capture "élitaire" a annihilé toute force de rappel, je finis par me dire qu’il n’y a plus que deux solutions de remise en mouvement : une détérioration continue de la situation sociale, qui conduirait au franchissement des "seuils" pour une partie majoritaire du corps social, c’est-à-dire à une fusion des colères sectorielles et à un mouvement collectif incontrôlable, potentiellement insurrectionnel ; ou bien un effondrement "critique" du système sous le fardeau de ses propres contradictions – évidemment à partir de la question des dettes publiques – et d’un enchaînement menant d’une série de défauts souverains à un collapsus bancaire – mais cette fois autre chose que la bluette "Lehman"…

Disons clairement que la deuxième hypothèse est infiniment plus probable que la première… quoiqu’elle aurait peut-être, en retour, la propriété de la déclencher dans la foulée. Dans tous les cas, il faudra sacrément attacher sa ceinture. (...)

À constater le degré de verrouillage d’institutions politiques devenues absolument autistes et interdisant maintenant tout processus de transformation sociale à froid, je me dis aussi parfois que la question ultra taboue de la violence en politique va peut-être bien devoir de nouveau être pensée, fût-ce pour rappeler aux gouvernants cette évidence connue de tous les stratèges militaires qu’un ennemi n’est jamais si prêt à tout que lorsqu’il a été réduit dans une impasse et privé de toute issue.

Or il apparaît d’une part que les gouvernements, entièrement asservis à la notation financière et dévoués à la satisfaction des investisseurs, sont en train de devenir tendanciellement les ennemis de leurs peuples, et d’autre part que si, à force d’avoir méthodiquement fermé toutes les solutions de délibération démocratique, il ne reste plus que la solution insurrectionnelle, il ne faudra pas s’étonner que la population, un jour portée au-delà de ses points d’exaspération, décide de l’emprunter – précisément parce que ce sera la seule. »

Frédéric Lordon (décembre 2011)

00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élites, philosophie, sociologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, déclin, décadence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 juin 2012

La communauté ou le cauchemar du Système

La communauté ou le cauchemar du Système

Ex: http://verslarevolution.hautetfort.com/

« L’atomisation sociétale, l’anomie sociale, la guerre de tous contre tous et l’extrême individualisation égoïsto-nombriliste des existences contemporaines ne sont pas des "dommages collatéraux" de la société capitalisto-marchande, les symptômes de maux superficiels qui pourraient être guéris par des "ajustements" du système, ce sont tout au contraire le substrat, la matière première et le carburant du monde libéral.

L’oligarchie financiaro-mercantile ne peut en effet régner que sur un conglomérat d’individus séparés, isolés, concurrents les uns des autres en tous domaines (emploi, sexualité, sentimentalité, consommation, représentations symboliques…) et n’ayant pas d’autre horizon que la poursuite de leurs intérêts particuliers et la satisfaction de leurs désirs matériels. C’est pour cela que la bourgeoisie financière, avec l’appui actif et empressé des idiots utiles de la gauche "libérale/ libertaire", n’a jamais eu de cesse que de faire disparaître toutes les entités collectives et les corps intermédiaires qui séparaient encore l’individu du Marché (corporations, syndicats, églises, familles, nations…).

Car le cauchemar du système de l’individu-roi, déraciné et interchangeable, défini uniquement par sa capacité de consommation, porte un nom, celui de "communauté".

La communauté est un groupement humain rassemblant des individus qui veulent être acteurs et non spectateurs de leur existence, qui ont compris qu’il n’y a ni espoir ni avenir dans la "délégation" du politique à des "élites" expertocratiques qui ne servent jamais que leurs propres intérêts de classe.

A l’opposé du "héros solitaire", notamment vanté par la littérature commerciale et les représentations cinématographiques hollywoodiennes, qui s’oppose au monde au nom de son exceptionnelle singularité, le membre d’une communauté sait que ce n’est que par l’action collective, l’union des qualités et des talents, la collaboration des caractères et des volontés que l’on peut trouver des issues à l’impasse contemporaine et bâtir des alternatives concrètes et durables au suicide général qu’est la mondialisation libérale.

La communauté n’est ni un ghetto ni un refuge, c’est un camp de base, fortifié sur ses fondations mais ouvert sur le monde, un point de ralliement et d’organisation aujourd’hui indispensable à toute perspective de résistance et de reconquête. La communauté c’est l’interdépendance au service d’un projet commun.

Si la communauté se nourrit de la proximité ethnico-culturelle, fruit de la lignée et de l’enracinement historique, elle ne se limite nullement à elle puisque ce qui en fait à la fois la force, la spécificité et le dynamisme est le fait d’incarner des valeurs élevées et exigeantes mais dans lesquelles, potentiellement, tout homme libre, fier et aimant peut se reconnaître.

Ainsi si la communauté offre une nécessaire image d’homogénéité, c’est une homogénéité "plurielle" c’est-à-dire qui associe la diversité des individus, des parcours, des origines et des caractères à un socle moral et politique commun et des objectifs partagés. C’est donc avant tout une homogénéité d’esprit, de vues, d’aspirations et d’espoirs.

Le Larzac plus l’Ordre

Le système se moque des contestations qui ne sont que sonores ou visuelles, des agitations vociférantes, des slogans et des palabres. Il les recycle même avec une déconcertante facilité, les transformant bien souvent en nouvelles micro-niches commerciales nourrissant généreusement le supermarché global. Tant que ses prétendus adversaires continuent à suivre ses programmes télé, à fréquenter ses centres commerciaux et ses agences de voyages, à intégrer ses codes esthétiques et son imaginaire et à apporter leur écot à l’organisation bancaire (épargne, emprunts, assurances-vie…), ils peuvent bien pondre tous les manifestes, tous les fanzines, tous les pamphlets qu’ils souhaitent, ils peuvent même organiser trois fois par an tous les saccages anti G20 ou G8 qu’ils désirent, le système s’en moque éperdument, et même s’en pourlèche, pouvant ainsi agiter l’épouvantail factice d’une virulente et redoutable "opposition".

Aujourd’hui, la seule réelle crainte du système est clairement le retrait et le court-circuit, c’est-à-dire le fait pour des individus, regroupés et organisés au sein de communautés, de rompre non pas avec les superficialités du temps mais avec les fondements de l’époque : la consommation, l’industrie du divertissement et l’omniprésence financière. Il suffit pour s’en convaincre de constater le mépris hargneux de la "gauche" capitalo-compatible envers les tenants de la "décroissance" ou l’acharnement judiciaro-policier dont ont été victimes les SEL (Systèmes d’échanges locaux), les "casseurs de pub" ou les épiciers communautaires de Tarnac.

Que ces expériences socialo-collectivistes se débarrassent de leurs scories libertariennes, xénophiles et ethno-masochistes et s’enrichissent des préoccupations patriotiques, méritocratiques et différentialistes et la plus grand terreur de l’oligarchie prendra alors forme, réveillant les fantômes de la Commune et le souvenir de Louis Rossel.

Pour atteindre cet objectif, qui est tout sauf utopique, il n’y a pas d’autre voie que la communauté, seul "lieu" où le retrait et le court-circuit (consistant à se passer au maximum des infrastructures et des mécanismes imposés par le système) sont viables et porteurs de sens politique. Car il ne s’agit pas d’encourager à la multiplication des retraites au désert et des vocations d’anachorètes mais d’inciter à la mise en place de structures collectives où un autre mode de vie, basé sur la décence commune, le sens de la mesure, l’altruisme, la simplicité volontaire, est possible sans être synonyme d’exclusion et de précarisation progressive.

Prêts sans intérêts entre camarades, habitat collectif, recyclage et récupération, services gratuits, troc, rejet de la lobotomie télévisuelle et de l’emprisonnement facebookien, réappropriation agraire, coopératives, loisirs collectifs, chantiers communs… les moyens, à la fois humbles et gigantesques, sont nombreux pour poser dès aujourd’hui les premières pierres de ces communautés qui seront autant de monastères et de phalanstères conservant et entretenant la flamme de la civilisation au cœur de la longue nuit de la barbarie libérale. »

00:05 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, définitions, théorie politique, sciences politiques, politologie, communauté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 22 juin 2012

XIXè Colloque international Louis-Ferdinand Céline du 6 au 8 juillet 2012 à Berlin

XIXè Colloque international Louis-Ferdinand Céline du 6 au 8 juillet 2012 à Berlin

Le dix-neuvième Colloque international Louis-Ferdinand Céline, organisé par la Société d'études céliniennes, se déroulera du 6 au 8 juillet 2012 au Frankreich-Zentrum de la Freie Universität de Berlin (Rheinbabenallee 49, Berlin). Voici le programme complet de ces trois journées.

Bianca ROMANIUC-BOULARAND

Figure et espace dans la trilogie allemande et dans Féerie pour une autre fois I

Des collabos aux Balubas : le miroir sonore de l'histoire dans la trilogie allemande

François-Xavier LAVENNE

Orphée en Allemagne : la trilogie, parcours à travers les enfers et quête de l'écriture

12h30 - Assemblée Générale de la Société d'études céliniennes

00:05 Publié dans Evénement, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : colloque, événement, lettres, lettres françaises, céline, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

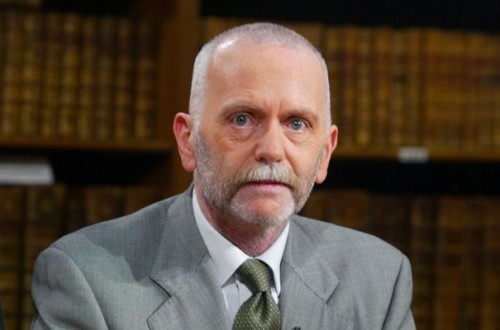

E&R Bretagne rencontre Guillaume Faye

00:05 Publié dans Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, sexualité, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

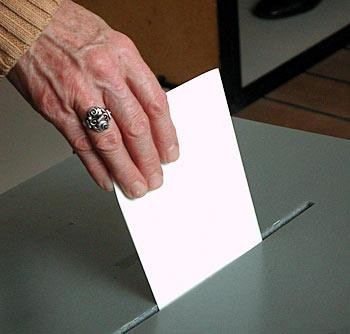

Au-delà du vote individuel

Au-delà du vote individuel

par Georges FELTIN-TRACOL

Parmi les nombreuses promesses électorales du socialiste François Hollande, il y a le droit de vote aux élections locales des étrangers extra-communautaires qui seraient victimes d’une soi-disant discrimination alors qu’ils paient leurs impôts (les braves gens !). Avant d’étendre ce droit politique majeur à des non-citoyens, il serait approprié de l’accorder aux nouvelles générations de racines européennes.

Parmi les nombreuses promesses électorales du socialiste François Hollande, il y a le droit de vote aux élections locales des étrangers extra-communautaires qui seraient victimes d’une soi-disant discrimination alors qu’ils paient leurs impôts (les braves gens !). Avant d’étendre ce droit politique majeur à des non-citoyens, il serait approprié de l’accorder aux nouvelles générations de racines européennes.

Avec La famille doit voter, Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti retracent l’histoire d’un enjeu politique qui fit longtemps débat, mais qui pourrait resurgir : le vote plural familial. Le « vote plural » se pratique dans les systèmes censitaires pour désigner l’attribution à un même électeur de plusieurs suffrages. Il se distingue du vote familial qui revendique une autre forme de représentativité.

L’ouvrage retrace en détail les débats sur le rôle politique des familles sous la IIIe République, l’État français et aux débuts de la IVe République. Ce thème, méconnu et intéressant, méritait un meilleur traitement. Malheureusement, Le Naour et Valenti se montrent partiaux. S’inscrivant dans le conformisme intellectuel de la gauche bien-pensante, ils étudient leur sujet avec un parti-pris défavorable. Pour eux, le suffrage familial est une tentative inacceptable de remise en cause du suffrage universel d’essence égalitaire. Un mineur pouvant, dès sa naissance, hériter ou posséder un bien sous la tutelle de ses représentants légaux, pourquoi ne pourrait-il pas être électeur par délégation ?

Certes, les partisans du vote familial qui se recrutent dans la droite conservatrice invoquent l’ordre supposé des pères de famille. Mais ils ne sont pas les seuls à en réclamer l’instauration. La Belgique (État fasciste ?) l’applique de 1893 à 1919. En décembre 1923, 440 députés de la Chambre bleu-horizon (en chemises brunes ?) en votent le principe. En 1945 – 1946, d’anciens résistants démocrates-chrétiens défendent en vain l’idée d’une « République familiale » contre un Sénat à majorité radicale. Et, dans les années 1970, l’ancien Premier ministre gaulliste Michel Debré qui ne passe pas pour un nostalgique de l’alliance du Trône et de l’Autel, ne reprend-il pas le combat en faveur du vote familial ? Bien entendu, les auteurs ont beau jeu de noter que le Front national s’y est montré favorable, surtout pour des motifs démographiques (1). En 1988, Bruno Gollnisch, alors député du Rhône, observait dans une proposition de loi que « les familles de trois enfants et plus, qui représentent 11 % de la population, et qui assurent à elles seules 27 % du renouvellement des générations, ne représentent que 5,3 % du corps électoral (2) ».

Le vote familial eut cependant des alliés surprenants, comme les militantes du vote féminin ou les partisans de « l’approbation des morts ». À l’exception de quelques pétroleuses suffragettes extrémistes, les organisations féministes ont souvent collaboré avec les partisans du vote familial, car elles y voyaient une avancée notable dans la réalisation de leur objectif final. Quant au vote des morts tombés pour la France proposé par Maurice Barrès dans sa chronique du 1er février 1916 (et reprise vers la fin de la Seconde Guerre mondiale par le communiste Jacques Duclos !), il fait resurgir les débats autour de la citoyenneté accordée aux femmes et du suffrage multiple, l’académicien suggérant que les épouses ou les pères des disparus en deviennent les mandataires.

De leur côté, les promoteurs du vote familial se divisent en natalistes et en familialistes. Pour le courant nataliste, « le dénombrement intégral des membres de la famille répond […] à une logique individualiste qui reconnaît à l’épouse et aux enfants le droit d’être représentés » alors que la tendance familialiste considère que la famille est la « cellule sociale fondamentale et repose sur la fonction supérieure du père de famille par rapport au célibataire ». Nourris par les travaux de Frédéric Le Play et de René de La Tour du Pin qui associent familialisme et corporatisme, les seconds accusent les premiers d’aménager et donc d’accepter la dérive individualiste. En revanche, les deux parties s’inquiètent de la dépopulation de la France. Soucieux de la faible natalité persistante après 1918, ils réclament une grande politique familiale nataliste et lorgnent, dans les années 1930, du côté des régimes autoritaires voisins, avec toutefois d’importantes nuances. « Si les natalistes admirent les politiques démographiques menées par les fascismes, les familialistes se méfient de l’omnipotence de l’État qui écrase l’autorité paternelle et finalement nuit aux familles. L’étatisme est pour eux un péril au moins aussi redoutable que l’individualisme », leur préférence allant pour le régime portugais de Salazar.

Soulagés par une décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1979 qui proscrit tout vote plural, Le Naour et Valenti pensent que le vote familial se trouve désormais dans les « poubelles de l’histoire », car « la réforme du suffrage universel est maintenant complètement inintelligible aux Français. La famille ne votera pas », concluent-ils. Pourquoi cette assurance fate ? Ignorent-ils que l’histoire est toujours ouverte ? Longtemps, on a estimé que la famille était une structure vieillotte, ringarde, dépassée. Et à quoi assiste-t-on maintenant ? À une intense propagande en faveur du mariage homosexuel, de l’homoparentalité et de la famille homosexuée. Pour peu que les couples de même sexe obtiennent le droit à l’enfantement (la maternité étant l’ultime discrimination à bannir), des groupes activistes exigeront ensuite l’extension du suffrage à leur progéniture…

En dépit de la multiplication des familles monoparentales et des familles recomposées, l’enjeu du vote familial reste d’actualité. En 2004, des parlementaires conservateurs autrichiens demandèrent son introduction rapide. Et en 2005, ce sont trente députés allemands du Bundestag qui déposèrent une proposition de loi similaire. Dans une Europe touchée par l’« hiver des berceaux », la « Peste blanche » et le Papy Boom, la reconnaissance du vote familial s’interpréterait comme le signal fort d’une relance volontariste de la fécondité autochtone. Mais cette mesure politique de salut public doit impérativement s’accompagner d’une révision draconienne des naturalisations et de la réforme radicale du code de la nationalité. Le droit du sang remplacerait avantageusement le droit du sol sous peine d’obtenir le contraire de ce que l’on souhaite. L’application du vote familial suppose enfin une remise en cause des dogmes égalitaires et universalistes actuellement dominants, en clair, entreprendre une gigantesque révolution intellectuelle. « Mais après tout, écrivait Marc Dem, pourquoi la gauche aurait-elle le monopole de la révolution ? (3) » Loin d’être dépassé, le suffrage familial ou plural a de l’avenir et la grande supériorité d’être pré-moderne, anti-moderne et post-moderne.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Cette proposition qui figurait dans le programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen de 1988 à 2007 semble avoir été abandonnée en 2012, car très incorrecte au regard des gras médias.

2 : Proposition de loi cité par Marc Dem, « Que deviendra la France quand il n’y aura plus de Français ? », Le Choc du Mois, n° 5, avril 1988, p. 26.

3 : Idem.

• Jean-Yves Le Naour (avec la collaboration de Catherine Valenti), La famille doit voter. Le suffrage familial contre le vote individuel, Hachette, coll. « Littératures », 2005, 266 p., 20,50 €.

• Article d’abord paru dans la revue Liberté politique, n° 31, octobre – novembre 2005 – 2006, et largement modifié pour la présente mise en ligne.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2337

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politique, élections, suffrage, démocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

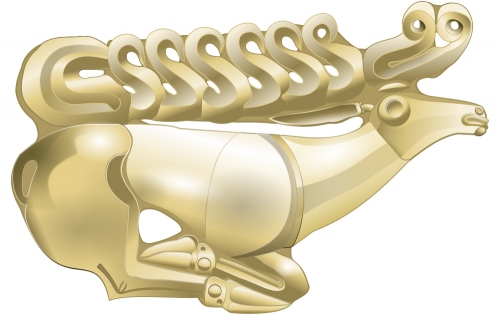

Hongrie : le retour en force du néo-paganisme

Hongrie : le retour en force du néo-paganisme

Par Vincent Baumgartner et Corentin Léotard

Ex: http://fierteseuropeennes.hautetfort.com/

Les néo-païens sont de retour en Hongrie ! Dernière preuve en date de leur influence grandissante, leur don au Kazakhstan d’un « arbre de la vie » de 9 mètres de haut en l’honneur de leurs « peuples frères des steppes ». Cet « életfa » symbolise dans la mythologie hongroise la résistance au Christianisme et constitue un élément essentiel des croyances táltos, les chamanes hongrois. Plus significatif encore, une scène extraordinaire s'est déroulée quelques semaines plus tôt au sein du parlement hongrois : Ojun Adigzsi See-Oglu, un grand chamane venu de la République russe de Touva aux confins de la Sibérie, s’est livré à une danse rituelle devant la Sainte-Couronne, le symbole du christianisme en Hongrie. Ces anecdotes illustrent un renouveau identitaire plus profond et une contre-culture qui prend de l'ampleur.

Face au catholicisme romain imposé par la force il y a mille ans par le roi Szent-Istvan (Saint-Étienne), le paganisme est en train de renaître de ses cendres. De nombreux courants néo-païens se sont développés au cours de ces dernières années avec le dépoussiérage d’une histoire hongroise mythifiée et régulièrement célébrée dans des festivals. Il est fréquent de rencontrer l’aigle Turul ou le cerf merveilleux Csodaszarvas au détour d’un village, dont le nom sur le panneau est désormais écris en proto-hongrois (les runes hongroises), banni jadis par Saint-Étienne. Emese, Magor, Koppány, Álmos… ces prénoms issus de la mythologie hongroise sont très populaires. A tel point qu’il semble que la mythologie païenne et chamanique soit en train de devenir un élément symbolique de l’identité nationale.

Un pays « fondamentalement païen et en pleine crise identitaire »

Avec l'arrivée au pouvoir au moi de mai 2010 de la Fidesz et de son « éminence grise » - le parti chrétien-démocrate (KDNP) - la Hongrie actuelle se verrait bien en porte-étendard de la Chrétienté en Europe. En fait, comme l’explique l'historien des religions Attila Jakab, "la Hongrie est un pays chrétien seulement dans la rhétorique politique de la droite. En réalité c'est un pays frustré, en pleine crise identitaire, en quête effréné de soi, et fondamentalement païen". Il affirme aussi que "le fondement sociopolitique de ce néo-paganisme hongrois est constitué des frustrations et de l’inculture. Une bonne partie des Hongrois cherche à s’évader et à s’imaginer un passé glorieux, à rechercher le paradis perdu, car le présent est de plus en plus perçu comme invivable". Selon son analyse, habitués à la servitude pendant de longs siècles - le communisme couronnant le tout- les Hongrois sont toujours en attente d’une Moïse-Messie qui les conduirait dans le Canaan de l’abondance pour résoudre leurs problèmes, sans efforts ni sacrifices individuels en contrepartie.

« De même que l’univers des croyances du chamanisme a toujours fait partie de la culture hongroise, il semble que la mythologie chamanique se soit transformée en élément symbolique de l’identité nationale. », écrit pour sa part l’ethnologue Mihály Hoppál [1]. Cette mythologie est particulièrement attrayante pour l’extrême-droite car elle constitue un trait d’union avec d’autres peuples d’Asie centrale et renforce sa thèse selon laquelle les Hongrois ne seraient pas un peuple finno-ougrien (proche des Finlandais et des Estoniens), comme cela est admis par une majorité des scientifiques, mais partageraient des racines communes avec d’autres peuples d'Asie centrale : les Turcs, les Kirghizes, les Turkmènes, les Ouïgours, les Tatars et même les Tchétchènes. Le festival « Nagy-Kurultaj » célèbre chaque année ce « touranisme », un courant idéologique qui vise à l’union des peuples issus des tribus turcophones d’Asie centrale.

L’Eglise catholique sonne l’alarme

En 2009, la « Conférence Hongroise des Évêques Catholiques » [2] publiait une lettre qui a été lue dans toutes les églises et qui dénonçait le paganisme véhiculé par les divers courants de la droite extrême. « Il y a quelques années nous pensions que la sécularisation était pratiquement le seul danger. La mentalité de consommation, l’idole de l’hédonisme sont toujours présents chez notre peuple, mais aujourd’hui on assiste aussi à un renforcement du néo-paganisme », indiquait le communiqué. Le président de la « Fédération des Intellectuels Chrétiens » (KÉSZ), le très influent Evêque Zoltán Osztie, déclarait quant à lui que "le néo-paganisme comporte également un aspect anti-hongrois incarné par une certaine forme de radicalisme politique et surtout par le parti d’extrême-droite Jobbik".

Le professeur Attila Jakab explique aussi que "l’Église catholique en Hongrie est plutôt de type byzantin. Elle fut toujours une servante du pouvoir politique en contrepartie de privilèges et d’avantages matériels". En effet, bien que certains religieux aient courageusement tenu tête aux différentes dictatures – tels que le cardinal Mindszenty, célèbre opposant au régime communiste - force est de constater que la majorité d'entre eux n'a fait qu'obéir docilement au pouvoir en place. A présent, les Églises traditionnelles (catholique et protestante) sont "vides d’un point de vue spirituel et intellectuel. Elles n’ont plus les ressources humaines pour faire face au déferlement du néo-paganisme. D’autant plus, qu’une partie des prêtres et des pasteurs, théologiquement très mal formés (à une théologie datant du XIXe siècle), est aussi adepte ou sympathise avec ces idées néo-païennes".

Un mouvement porté par le parti Jobbik

Cette contre-culture rampante au sein de la société hongroise se manifeste à plusieurs niveaux. Une partie de la nébuleuse néo-païenne actuelle en Hongrie n’est pas politiquement marquée et se réclame plutôt proche d’un courantNew Age, plus ou moins sectaire. Mais, comme le relève le sociologue des religions Miklós Tomka, la majorité des cultes païens se développent actuellement de paire avec une idéologie d'extrême-droite. Ils ont effectués leur grand retour dans l’espace publique avec le parti parlementaire Jobbik, le principal parti d’opposition à Viktor Orbán avec le parti socialiste.

L’opposition entre christianisme et paganisme trouve un débouché politique, comme l’explique Attila Jakab : "Le néo-paganisme est déjà un puissant facteur de division entre la droite traditionnelle - qui se définie comme chrétienne et bénéficie de l’appui des Eglises traditionnelles - et l’extrême-droite pour qui le christianisme redéfini est un décor rhétorique. Comme une partie de la droite traditionnelle peut basculer à tout moment vers l’extrême-droite, Viktor Orbán est contraint de jouer double-jeu : préserver les chrétiens traditionnels (de plus en plus fondamentalistes) et ménager les néo-païens". Mais l'opposition entre christianisme et paganisme n’entraîne pas un clivage politique absolu. La droite extrême se trouve elle-même divisée sur le sujet et, tout en se défendant d’être païen, Jobbik accuse la droite traditionnelle Fidesz de renier les racines de la culture hongroise en rejetant le paganisme.

Entre Erzsébet et Edit, deux femmes d’une soixantaine d’années habitant un petit village du nord du pays, la conversation est animée. La première soutient le parti socialiste (chassé du pouvoir en 2010) et se dit "scandalisée que n’importe qui puisse venir faire le clown dans un endroit comme le parlement hongrois".

"En quoi ce chamane menaçait-il la Sainte-Couronne ?!", lui rétorque la seconde, à la fois fervente catholique et proche de Jobbik. Elle relativise la portée de ce mouvement néo-païen et, à l’en croire, si la société hongroise est réellement secouée de spasmes de paganisme, c’est inconscient. "La plupart des gens n’ont même jamais entendu parler des táltos [sorte de chamanes hongrois]. Ici les gens ne croient en rien", regrette-t-elle.

Ce néo-paganisme reste encore flou, si bien qu’il est plus juste de parler d'un syncrétisme composé d’éléments religieux – un chamanisme hongrois réinventé s’articulant avec un christianisme imaginé – et d’un élément d’ordre idéologique : l’antisémitisme. Car l’une des raisons de l'attrait des croyances païennes, c’est le rejet du judaïsme à travers celui du christianisme.

Pour une partie de la nébuleuse néo-païenne, le christianisme n’est qu’un avatar du judaïsme. Comme le proclame le site catholique d'extrême-droite « Regnum Sacrum », « Les adeptes du néo-paganisme considèrent le christianisme comme une secte juive qui est devenue religion universelle et qui a conquise et détruite l'Europe païenne en volant et en détournant ses fêtes et ses mythes. »

Malgré la volonté du gouvernement conservateur de faire du Christianisme le ciment de la nation hongroise, la résurgence d’un néo-paganisme mêlant croyances anciennes et fantasmées, nationalisme et antisémitisme apparaît comme un symptôme d’une société qui n’a pas encore digéré son histoire récente et à la recherche de repères identitaires. Comme l'a écrit le philosophe Alain : « Mais les dieux païens, aussi, croyez-vous qu'on puisse les mépriser ? Le catholicisme en porte l'empreinte, par ses Saints, ses chapelles et ses miracles... ».

---------------------------------------------------

[1] « Le chamanisme dans la culture hongroise », Mihály Hoppál, Institut d’ethnologie, Académie hongroise des sciences.

[2] A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

-----------------------------------------------------------

http://www.hu-lala.org/2012/05/17/hongrie-le-retour-en-force-du-neo-paganisme/

Csodaszarvas

00:05 Publié dans Actualité, Terres d'Europe, Terroirs et racines, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hongrie, europe centrale, mitteleuropa, europe, affaires européennes, paganisme, néo-paganisme, traditions, terroirs, terres d'europe, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 juin 2012

La démocratie jusqu’à l’indigestion

La démocratie jusqu’à l’indigestion

par Pierre LE VIGAN

Une société suppose des règles de civilité. Et ce sont ces règles qui rendent possible le droit, et la démocratie, en d’autres termes un code raisonné des affrontements politiques. La civilité, c’est le dépassement des préjugés, des tribus, des égoïsmes. C’est un horizon commun donc une culture commune. Disons le mot : ce sont des mœurs communes. Or à quoi assistons-nous ? À la réduction de la démocratie à des procédures, à des droits sociaux déconnectés des usages culturels de notre pays.

Ces droits appliqués à tout constituent une hyper-démocratie : droit à la santé, à la culture, etc. Mais l’inconvénient, c’est que l’hyper-démocratie tue la vraie démocratie. Car l’hyper-démocratie est démesure, hubris (outrage), tandis que la démocratie est l’apprentissage du temps, de la patience, du travail, de l’effort. C’est l’effort même de la civilisation.

Nous en sommes là. L’hyper-démocratie est, explique Renaud Camus, « la transposition plus ou moins opportune de la démocratie dans des domaines où sa pertinence est moins immédiatement évidente qu’en celui qui circonscrit le processus décisionnel au sein de la cité ». Par voie de conséquence, les mots perdent leur sens. La culture ne consiste plus à élever tout le monde dans la mesure des possibles de chacun mais à dire que tout est culture. Il en est de même pour l’éducation. Tout le monde a « le niveau » puisque le niveau est celui de tout le monde. Au terme de cela, c’est une moyennisation du monde qui se met en place. Ce sont les vraies hiérarchies qui s’effacent pour laisser la place aux seules hiérarchies de l’argent. Les riches ne sont plus des gens cultivés et aisés (ce qu’ils n’étaient pas toujours mais ce que l’on attendait d’eux !). Ce sont des pauvres qui ont réussis. « Les riches ne sont plus que des pauvres avec plus d’argent », note Renaud Camus. Le festivisme de la vie sociale et l’ironisation de tout sont les conséquences de cela, avec la dépolitisation qui va avec. L’enseignement de l’ignorance se combine avec la généralisation de la muflerie. Pour refaire une démocratie, c’est tout le problème de l’éducation du peuple qui devra être repris.

Pierre Le Vigan

• Renaud Camus, Décivilisation, Fayard, 212 p., 17 €.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2486

00:05 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, démocratie, politologie, sciences politiques, renaud camus |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

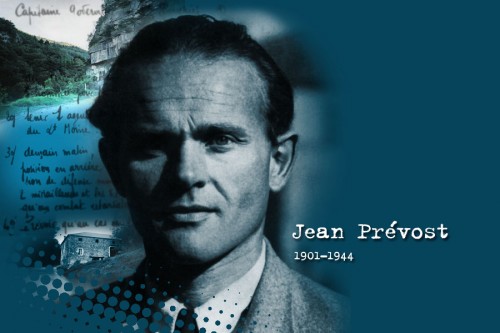

Jean Prévost, homme libre et rebelle

Jean Prévost, homme libre et rebelle

par Pierre LE VIGAN

Qui connaît encore Jean Prévost ? Assurément plus grand monde. Cet oubli est de prime abord étonnant. Voici un écrivain français, intelligent bien qu’intellectuel, patriote sans être anti-allemand, anti-hitlérien sans être communiste, il fut aussi maquisard et fut tué dans le Vercors durant l’été 44.

La France d’après-guerre a fort peu honoré cet homme, non plus que la France actuelle. L’air du temps est à la contrition mais pas à l’admiration. Jean Prévost a pourtant des choses à nous dire : sur le courage et sur l’intelligence, et sur le premier au service de la seconde comme l’avait rappelé Jérôme Garcin (1).

Dominique Venner écrit de son côté : « Pamphlétaire, critique littéraire et romancier, Jean Prévost venait de la gauche pacifiste et plutôt germanophile. C’est le sort injuste imposé à l’Allemagne par les vainqueurs de 1918 qui avait fait de lui, à dix-huit ans, un révolté. Depuis l’École normale, Prévost était proche de Marcel Déat. Il fréquentait Alfred Fabre-Luce, Jean Luchaire, Ramon Fernandez. À la fin des années Trente, tous subirent plus ou moins l’attrait du fascisme. Tous allaient rêver d’une réconciliation franco-allemande. Tous devaient s’insurger contre la nouvelle guerre européenne que l’on voyait venir à l’horizon de 1938. Lui-même ne fut pas indifférent à cet « air du temps ». En 1933, tout en critiquant le « caractère déplaisant et brutal » du national-socialisme, il le créditait de certaines vertus : « le goût du dévouement, le sens du sacrifice, l’esprit chevaleresque, le sens de l’amitié, l’enthousiasme… (2) ». Une évolution logique pouvait le conduire, après 1940, comme ses amis, à devenir un partisan de l’Europe nouvelle et à tomber dans les illusions de la Collaboration. Mais avec lui, le principe de causalité se trouva infirmé. « Il avait choisi de se battre. Pour la beauté du geste peut-être plus que pour d’autres raisons. Il tomba en soldat, au débouché du Vercors, le 1er août 1944. (3) ».

Jean Prévost est d’abord un inclassable : ni communiste, ni catholique, ni même communiste-catholique comme beaucoup, rationnel sans être rationaliste, progressiste sans être populiste au sens démagogique, patriote sans être nationaliste. Un intellectuel nuancé et, dans le même temps, un homme privé vif, tourmenté, sanguin, passionné, exigeant vis-à-vis de lui-même. Un aristocrate. Stendhal dont Prévost fut un bon spécialiste disait que le « vrai problème moral qui se pose à un homme comblé » est : « que faire pour s’estimer soi-même ? ». Jean Prévost fit sien ce problème. Pour y répondre, il « raturait sa vie plutôt que son œuvre ». Et il se « dispersait » dans une multiplicité de centres d’intérêt : critique littéraire, cosmologie et polémologie, philosophie du droit et architecture… En fait, Jean Prévost foisonnait. Sa pseudo-dispersion était profusion. « Jamais de ma vie je n’ai pu rester un jour sans travailler. »

Éloigné de tout dandysme, Jean Prévost veut savoir pour connaître. Son travail intellectuel est ainsi un « rassemblement » de lui-même, une mise en forme de son être, qui se manifeste par des prises de position rigoureuses et souvent lucides. Grand travailleur tout autant que grand sportif, Jean Prévost attend que le sport lui fournisse « ce bonheur où tendait autrefois l’effort spirituel ». C’est aussi pour lui un antidote à la civilisation moderne. « Les Grecs, écrit-il, s’entraînaient pour s’adapter à leur civilisation. Nous nous entraînons pour résister à la nôtre. »

Malgré la diversité de ses dons, Prévost évoque le mot de Stendhal sur ceux qui « tendent leur filet trop haut ». Il fait partie de ceux qui « pêchent par excès ». Mais c’est un moindre défaut car, comme Roger Vaillant le dit à propos de Saint-Exupéry, « l’action le simplifie ». Et Prévost est un homme d’action. Jean Prévost est aussi aidé par une idée simple et robuste de ses devoirs et de ce qui a du sens dans sa vie : le plaisir, l’amour de ses enfants, les amis, le souci de l’indépendance de son pays.

Trop païen pour ne pas trouver que la plus détestable des vertus – ou le pire des vices – est la « reconnaissance » envers autrui, trop français pour ne pas avoir le sens de l’humour, « décompliqué des nuances », mais plein de finesse et de saillies (en cela nietzschéen). Jean Prévost se caractérise aussi par la temporalité rapide de son écriture qui est celle du journalisme. C’est ce sens du temps présent qui l’amène (tout comme Brasillach, mais selon des modalités fort différentes), à l’engagement radical, c’est-à-dire, dans son cas, à la lutte armée contre les Allemands dans le maquis du Vercors. C’est là que cet homme, multiple, entier, solaire, trouva sa fin. Il avait écrit : « il manque aux dieux-hommes ce qu’il y a peut-être de plus grand dans le monde; et de plus beau dans Homère : d’être tranché dans sa fleur, de périr inachevé; de mourir jeune dans un combat militaire ».

Trop païen pour ne pas trouver que la plus détestable des vertus – ou le pire des vices – est la « reconnaissance » envers autrui, trop français pour ne pas avoir le sens de l’humour, « décompliqué des nuances », mais plein de finesse et de saillies (en cela nietzschéen). Jean Prévost se caractérise aussi par la temporalité rapide de son écriture qui est celle du journalisme. C’est ce sens du temps présent qui l’amène (tout comme Brasillach, mais selon des modalités fort différentes), à l’engagement radical, c’est-à-dire, dans son cas, à la lutte armée contre les Allemands dans le maquis du Vercors. C’est là que cet homme, multiple, entier, solaire, trouva sa fin. Il avait écrit : « il manque aux dieux-hommes ce qu’il y a peut-être de plus grand dans le monde; et de plus beau dans Homère : d’être tranché dans sa fleur, de périr inachevé; de mourir jeune dans un combat militaire ».

Pierre Le Vigan

Notes

1 : Jérôme Garcin, Pour Jean Prévost, Gallimard, 1994.

2 : Idem.

3 : Dominique Venner, dans La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 47, 2010.

• Publié initialement dans Cartouches, n° 8, été 1996, remanié pour Europe Maxima.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

00:05 Publié dans Histoire, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, résistance, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, jean prevost |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 juin 2012

Edgar Allan Poe – Meister der Dunkelheit

| Edgar Allan Poe – Meister der Dunkelheit |

| Geschrieben von: Christoph George |

| Ex: http://www.blauenarzisse.de/ |

|

Es gibt Literaten, die man aufgrund ihres Stiles noch viele Jahre nach ihrem Ableben hoch schätzt. Der amerikanische Schriftsteller Edgar Allen Poe gehört unzweifelhaft zu eben jenen. Neben romantischen Erzählungen, Detektivgeschichten und anderen literarischen Gattungen prägte er vor allem die Horrorgeschichte wie wenige andere. Bis heute gilt er als kaum übertroffen. Sprach der Rabe: „Nimmermehr.“ – Poe und die Horrorgeschichte Edgar Poe wurde 1809 als Sohn eines Schauspielerehepaares in Boston geboren und schon in frühester Kindheit von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Nachdem 1811 die Eltern verstarben, wurde er mit seinen beiden Geschwistern neuen Familien zugewiesen, die sich ihrer annahmen. Der junge Edgar kam zu den Allans, deren Nachnamen er von nun an zusätzlich trug. Sein Bruder William starb im Alter von nur 24 Jahren. Ebenso seine 14 Jahre jüngere Frau Virginia, seine Cousine, die er 1936 geheiratet hatte. Derlei tragische Schicksalsschläge verarbeitete Poe später in jenen Gruselgeschichten, für die er noch heute weltberühmt ist. Der Tod schöner junger Frauen, wie er in Der Untergang des Hauses Usher, Der schwarze Kater, Das ovale Portrait, Morella, oder auch in seinem bekanntesten Gedicht Der Rabe dargestellt wird, blieb nicht zuletzt deswegen ein sich ständig wiederholendes Motiv in Poes Werk. Die innere Hölle Die Beschäftigung mit den Grenzen des für den Menschen ertragbaren, die Konfrontation mit dem teils puren Grauen, ist typisch für diese Art der Literatur und beinhaltet den Kern ihrer Anziehungskraft. Das Beleuchten der dunklen Seite der Seele, nicht als bloßer Kitzel der Unterhaltung gedacht, sondern insbesondere als Vortasten an das heran, was man im 16. Jahrhundert noch die „innere Hölle“ nannte, macht gerade ihr eigentliches Vermögen aus. Poe beherrschte es in Perfektion, den Leser genau dorthin zu führen. Nach seinem frühen Tode schnell vergessen Der Autor selbst erlangte durch Publikationen seiner Arbeiten in mehreren Zeitschriften bereits zu Lebzeiten einige Bekanntschaft, wurde aber nach seinem mysteriösen Tod im Alter von nur 40 Jahren schnell vergessen. Zu dessen postumen Ruhm, welchem wir heute seine allgemeine Popularität verdanken, kam es erst, nachdem er in Europa entdeckt wurde. So erschien eine u.a. von Arthur Moeller van den Bruck herausgegebene ins Deutsche übersetzte 10 bändige Ausgabe seines Werkes am Anfang des 20. Jahrhunderts, welche half, den Schriftsteller einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Erst später wurde er aufgrund dieser Popularität auch in seiner Heimat Amerika wiederentdeckt. Eine Entdeckung wert Gerechtfertigt ist seine allgemeine Bekanntschaft dabei in der Tat, verweist man auf die Intensität seiner erzählten Bilder. Kurzgeschichten wie Der Fall Valdemar sind es, die den Leser auch noch nach über 150 Jahren zum Erschauern bringen; die zu der Identifikation mit den literarischen Figuren einladen, um dann kurz und grausam ihren ganzen Schrecken zu entfalten. Trotz der die Gemüter vermeintlich abstumpfenden Horrorfilmindustrie, haben Poes Gruselgeschichten nach wie vor nichts an ihrer Faszination eingebüßt, und den Autor so zu einem zeitlosen Literaten gemacht, den es weiterhin zu entdecken lohnt. (Bild: Daguerreotypie von Edgar Allan Poe 1848) |

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 19 juin 2012

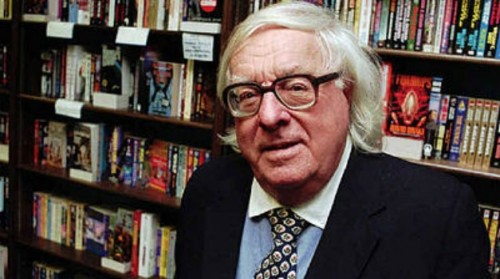

Ray Bradbury ist tot – Chiffre 451

Götz Kubitschek:

Ray Bradbury ist tot – Chiffre 451

Ex: http://www.sezession.de/

Wer nach den berühmten Dystopien unserer Zeit gefragt wird, nennt George Orwells 1984, Aldois Huxleys Schöne Neue Welt, vielleicht Ernst Jüngers Gläserne Bienen, ganz sicher Das Heerlager der Heiligen von Jean Raspail (wenn er einer von uns ist!) und vor allem den Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. „451″ ist eine meiner Lieblingschiffren, und die Hauptfigur aus Bradburys Roman – der Feuerwehrmann Montag – ist Angehöriger der Division Antaios.

Bradbury – geboren 1920 – ist am 5. Juni verstorben. Fahrenheit 451 ist sein bekanntester Roman. In ihm werden Bücher nicht mehr gelesen, sondern verbrannt, wenn der Staat sie findet: Ihre Lektüre mache unglücklich, lenke vom Hier und Heute ab, bringe die Menschen gegeneinander auf. Vor allem berge jedes Stück Literatur etwas Unberechenbares, Freigegebenes, etwas, das plötzlich und an ganz unerwarteter Stelle zu einer Fanfare werden könne. In den Worten Bradburys: „Ein Buch im Haus nebenan ist wie ein scharfgeladenes Gewehr.“

Montag indes greift heimlich nach dem, was ihm gefährlich werden könnte. Er rettet ein paar Dutzend Bücher vor den Flammen, versteckt sie in seinem Haus und vor seiner an Konsum und Seifenopern verlorengegangenen Frau. Heimlich liest er, zweifelt, befreit sich und wird denunziert (von seiner eigenen, an den Konsum und die Indoktrination verlorengegangenen Frau); er kann fliehen und stößt in einem Waldstück auf ein Refugium der Bildung, auf eine sanfte, innerliche Widerstandsinsel, eine Traditionskompanie, eine Hundertschaft von Waldgängern: Leser wandeln auf und ab und lernen ein Werk auswendig, das ihnen besonders am Herzen liegt, um es ein Leben lang zu bewahren, selbst dann noch, wenn das letzte Exemplar verbrannt wäre.

Ich korrespondiere derzeit mit einem bald Achtzigjährigen, der insgesamt sieben Jahre im Gefängnis verbrachte und in dieser Zeit nichts für seinen Geist vorfand als das, was er darin schon mit sich trug. In Dunkelhaft war er allein mit den memorierten Gedichten, Dramenstücken, Prosafetzen, und er war dankbar für jede Zeile, die er in sich fand. Er kannte Fahrenheit 451 noch nicht und las begierig wie ein Student (wie er mir schrieb). Und er schrieb, daß er in Montags Waldstück keinen Prosatext verkörpern würde, wenn er dort wäre, sondern fünfhundert Gedichte – den Ewige Brunnen sozusagen.

Und Sie?

Ellen Kositza:

Nicht jeder kann Bradbury auswendig können

Ich will direkt an Kubitscheks Bradbury-Text anknüpfen: Sein leicht verbrämter Aufruf, das Memorieren poetischer Texte einzuüben, kommt aus berufenem Munde. Kubitschek kann mehr Gedichte aufzusagen, als ich je gelesen habe, gar auf russisch, ohne daß er die Sprache beherrschte. Ein seltener Fleiß, ich werde mir keine Sorgen machen, wenn er mal ins Gefängnis muß.

Ich will direkt an Kubitscheks Bradbury-Text anknüpfen: Sein leicht verbrämter Aufruf, das Memorieren poetischer Texte einzuüben, kommt aus berufenem Munde. Kubitschek kann mehr Gedichte aufzusagen, als ich je gelesen habe, gar auf russisch, ohne daß er die Sprache beherrschte. Ein seltener Fleiß, ich werde mir keine Sorgen machen, wenn er mal ins Gefängnis muß.

In der zeitgenössischen Pädagogik ist vor lauter Selberdenkenmüssen das Auswendiglernen ja stark in den Hintertreffen geraten. Unsere Kinder tun sich nicht besonders schwer damit, es wird ihnen aber kaum – und stets nur minimal – abverlangt. Nun kam es hier im Hause kam öfters vor, daß die müden Kinder inmitten des Abendgebets gähnen mußten; ein bekanntes Phänomen, das dem Nachlassen der Konzentration und weniger mangelnder Frömmigkeit anzulasten ist. Nun lernen wir seit einigen Monaten das Vaterunser in verschiedenen Sprachen, mühsam Zeile für Zeile zwar (so daß für jede Sprache mehrere Wochen benötigt werden), aber die abendliche Leistung zeigt Wirkung; kein Gähnen mehr.

Jetzt gibt es vermehrt Leute, die sich ihre Lieblingszeilen nicht so gut merken können. Es hat nicht jeder den Kopf dafür. Es gilt nicht mehr für gänzlich unzivilisiert, sich ein nettes Lebensmotto mit Farbe unter die Haut ritzen zu lassen. Dann kann man es stets nachlesen oder sich wenigstens vorlesen lassen. Bekanntermaßen hat sich Roman, der deutsche Kandidat des Europäisches Liederwettbewerb, ein gewichtiges Lebensmotto (samt Mikro!) auf die Brust stechen lassen: Never fearful, always hopeful. Eine hübsche, gleichsam allgemeingültige Ermunterung!

Internationale Sangesgrößen haben es ihm vorgemacht. Rihanna trägt die Weisheit never a failure, always a lesson auf der Haut, Katy Perry schürft noch tiefer und ließ sich (Sanskrit!!) Anungaccati Pravaha!, zu deutsch „Go with the flow!“ stechen, und der intellektuell unangefochtene Star des Pophimmels, Lady Gaga, uferte gar aus und verewigte ihren „Lieblingslyriker Rilke“ mit folgen Worten auf einem Körperteil:

“Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müßten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben. Dieses vor allem: Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: Muss ich schreiben?“

Aber auch (noch) wenig prominente Zeitgenossen mögen es philosophisch-lyrisch. Jessica, Studentin und Trägerin der Playboy-Preises „Cybergirl des Monats“ läßt auf ihrer glatten Haut in wunderschön geschwungener Schrift das Cicero zugewiesene Motto Dum spiro spero blitzen, und jüngst kamen mir hier im wirklich ländlichen Landkreis zwei weitere tätowierte Kalligraphien unter´s Auge: Einmal in fetter Fraktur an strammer Männerwade unterhalb eines kahlrasierten Schädels Carpe Diem, andermal , als Schultertext: Mann muß Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Nietzsche hatte , glaub ich, „man“ geschrieben, aber er schrieb wohl mehr so für Männer, und der Spruchträger war tatsächlich männlichen Geschlechts, also hatte ja alles seine Richtigkeit.

Nun mag mancher Tätowierungen an sich für ein Zeichen von Asozialität halten. Wir mögen es mit Güte betrachten: Schlägt sich darin nicht eine Sehnsucht nach Dauer, nach Absolutheit, nach Schwur und Eid nieder? Nicht jeder hat Geld, Zeit, Fähigkeit und Phantasie, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen, ein Kind zu zeugen. Wenn er schon die eigene Haut zu Markte tragen muß, dann wenigstens symbolisch aufgeladen! Nun fragt sich manche/r schlicht: womit bloß? Stellvertretend möchte ich “ Adrijanaa“ zitieren, die auf einem Forum namens gofeminin händeringend fragt:

Hallo zusammen!

Ich liebe Tattoos und möchte endlich selbst eins haben. Habe mich für ein Zitat auf dem Schulterblatt entschieden (so ähnlichw ie bei Megan Fox). Das Problem: Mir föllt keins ein. Es ist schon irgednwie blöd im Internet nach zu fragen, aber ich bin momentan einfach sowas von einfallslos. Ich lege in diesem Fall auch nicht viel Wert darauf, ob jemand diesen Spruch schon auf eienr Körperstelle besitzt oder nicht. Ein englischer Zitat wäre am besten. Es können Weisheiten, Zitate aus Songlyrics oder Filmen sein. Falls ihr ein paar Ideen habt, wäre ich sehr froh darüber, was von euch zu hören!LG, Adi

Die Adi wurde dann von einigen „Mitusern“ nachdrücklich gefragt, ob sie denn nicht selbst auf ein paar fesche Zitate käme, die ihr aus der „Seele“ sprächen. Aber:

Ich überleg ja schon die ganze Zeit. . . Hab einige gute Lieder, die ich ganz gerne mag, aber die Texte sind manchmal zu primitiv für ein Tattoo. . . Es ist nicht so einfach

Dabei ist es eben doch ganz einfach! Es gibt bereits einige Netzseiten mit hübschen Sprüchen, die unter die Haut gehen könnten. In einem entsprechenden Ratgeberforum für tätowierbare Sprüche habe ich den hier gefunden:

Wer singt und lacht, braucht Therapie.

Alfred Adler

Das ist tiefsinnig, und mit etwas Mühe könnte man es sogar auswendig lernen – für den Fall, daß man das Zitat im Nacken oder auf dem Po unterbringen will.

00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ray bradbury, hommages, littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, dystopie, littérature dystopique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ray Bradbury. Le mille facce di un genio inafferrabile

Ray Bradbury. Le mille facce di un genio inafferrabile

Parlare di Ray Bradbury significa far correre subito il pensiero ai suoi due capolavori, Cronache marziane (1950) e Fahrenheit 451 (1953), anche se lo scrittore, deceduto ieri a Los Angeles a quasi 92 anni (li avrebbe compiuti il 22 agosto), ha avuto una carriera più che settantennale (avendo esordito a 21 anni nel 1941, su Weird Tales) nel corso della quale ha pubblicato storie di tutti i generi, e non solo quel particolare tipo di fantascienza che a suo tempo si definì «umanistica», comunque tutte caratterizzate dal suo tocco personale, dal suo stile unico, evocativo, dalla singolare aggettivazione che avvolge il lettore senza che se ne accorga.

Con lui scompare uno degli ultimi rappresentanti (è ancora vivo Frederik Pohl, classe 1919) della grande e irripetibile «età d’oro della fantascienza». Pochi lo sapevano, ma negli ultimi anni era bloccato su una sedia a rotelle, però continuava a scrivere con regolarità pur se per interposta persona: ogni mattina per tre ore dettava telefonicamente alla figlia Alexandra, perché non poteva più usare la sua vecchia macchina da scrivere meccanica a causa di un malanno al braccio.

A suo tempo, negli anni Cinquanta-Settanta, ciò che colpì di Bradbury fu la visione malinconica e tragica del destino dell’uomo contemporaneo e futuro preda della massificazione totale, dello sradicamento dell’Io individuale e della sua personalità, succube di una macchinificazione della vita, intendendo con questo non solo i marchingegni meccanici e robotizzati, ma anche la virtualità che in America si stava già imponendo a metà del Novecento, mentre da noi ci si sarebbe accorti di tutto questo soltanto a partire dagli anni Ottanta con il moltiplicarsi dei canali televisivi. Non c’è dunque da meravigliarsi che lo scrittore nei suoi ultimi interventi pubblici se la sia presa con gli aggeggi elettronici che hanno invaso la nostra vita e la condizionano. «Abbiamo troppi telefonini. Troppo internet. Dobbiamo liberarci di quelle macchine», ha detto in un’intervista per il suo novantesimo compleanno al Los Angeles Times. Perché meravigliarsene, come fece a suo tempo qualcuno? È la logica conseguenza delle critiche che alle «macchine», anche se di altro genere, Bradbury ha fatto in tutte le sue opere e specialmente in Fahrenheit 451: anche cellulari, iPad, iPod, lettori elettronici, smartphone lo sono e producono conseguenze. Delle chat e di Facebook ha detto: «Perché tanta fatica per chiacchierare con un cretino col quale non vorremmo avere a che fare se fosse in casa nostra?». La sua crociata contro i deficienti e l’incultura risale ai primordi della sua carriera. Un precursore di certe critiche oggi comuni, insomma.

A suo tempo, negli anni Cinquanta-Settanta, ciò che colpì di Bradbury fu la visione malinconica e tragica del destino dell’uomo contemporaneo e futuro preda della massificazione totale, dello sradicamento dell’Io individuale e della sua personalità, succube di una macchinificazione della vita, intendendo con questo non solo i marchingegni meccanici e robotizzati, ma anche la virtualità che in America si stava già imponendo a metà del Novecento, mentre da noi ci si sarebbe accorti di tutto questo soltanto a partire dagli anni Ottanta con il moltiplicarsi dei canali televisivi. Non c’è dunque da meravigliarsi che lo scrittore nei suoi ultimi interventi pubblici se la sia presa con gli aggeggi elettronici che hanno invaso la nostra vita e la condizionano. «Abbiamo troppi telefonini. Troppo internet. Dobbiamo liberarci di quelle macchine», ha detto in un’intervista per il suo novantesimo compleanno al Los Angeles Times. Perché meravigliarsene, come fece a suo tempo qualcuno? È la logica conseguenza delle critiche che alle «macchine», anche se di altro genere, Bradbury ha fatto in tutte le sue opere e specialmente in Fahrenheit 451: anche cellulari, iPad, iPod, lettori elettronici, smartphone lo sono e producono conseguenze. Delle chat e di Facebook ha detto: «Perché tanta fatica per chiacchierare con un cretino col quale non vorremmo avere a che fare se fosse in casa nostra?». La sua crociata contro i deficienti e l’incultura risale ai primordi della sua carriera. Un precursore di certe critiche oggi comuni, insomma.

Tutto sta in quel capolavoro antiutopico che è appunto Fahrenheit 451. Un libro che è l’esaltazione dell’uomo e della cultura vera dell’uomo, quella trasmessa dai libri e non dalle finzioni virtuali della televisione. Già nel ’51-53 Bradbury immaginava schermi grandi come una parete e la vita falsa che trasmettevano tramite quelle che oggi si chiamano sitcom e vanno avanti per decenni quasi fosse una realtà parallela a quella del telespettatore, o reality show dove la gente comune diventa protagonista attiva (tema, questo, di molti suoi tragici racconti come il famoso La settima vittima). È contro la pandemia televisiva che lo scrittore si scaglia in difesa di un altro tipo di cultura che questa cercava di sommergere e annullare, e non aveva affatto di mira il senatore McCarthy o una specifica dittatura parafascista o paranazista, come volevano dare a intendere certi critici «impegnati» qui in Italia. Fu lo stesso scrittore, con grande delusione di certi suoi fans, a confermarlo: nel 2007, sempre in un’intervista al Los Angeles Times, affermò che il suo famoso romanzo non si doveva interpretare come una critica alla censura o specificatamente al senatore McCarthy, perché era piuttosto una critica alla televisione e al tipo di (in)cultura che essa trasmette. Insomma, Bradbury ce l’aveva e ce l’ha avuta sino all’ultimo, contro la pseudo-informazione, la pseudo-vita, gli pseudo-fatti, quelli che Gillo Dorfles ha battezzato «fattoidi», e che sono ormai la «normalità» delle tv di tutto il mondo, specie in Italia.

In un’altra intervista ha detto: «I libri e le biblioteche sono davvero una parte importante della mia vita, perciò l’idea di scrivere Fahrenheit 451 è stata naturale. Io sono una persona nata per vivere nelle biblioteche». Scoramento profondo, quindi, di tutti i suoi lettori e analizzatori progressisti: nessuna motivazione politica e/o ideologica dietro il famoso romanzo strumentalizzato in tal senso per decenni, anche se, leggendo bene quel che Bradbury scriveva, non era affatto impossibile afferrarlo. Tanto è vero che spesso, negli Stati Uniti, Bradbury si è platealmente irritato quando qualcuno gli voleva spiegare quel che aveva scritto, le sue intenzioni. Come si vede, la tanto apprezzata e semplicistica equivalenza fantascienza/progressista e fantastico/reazionario è una solenne sciocchezza, anche se purtroppo ancora qualcuno ci crede, magari forzando le tesi espresse dagli scrittori nelle loro opere. Bradbury è sempre stato sostenitore di una cultura umanistica e ci ha dato una fantascienza di questo genere con veri e propri capolavori: ma non sta scritto da nessuna parte che ciò sia sinonimo di progressismo ideologico e politico.

* * *

Tratto da Il Giornale del 7 giugno 2012.

00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ray bradbury, littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, science ficiton, littérature dystopique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 juin 2012

Krantenkoppen Juni 2012 (2)

Krantenkoppen

Juni 2012 (2)

SYRIAN CONFLICT THREATENS TO DEGENERATE INTO WORLD WAR.

"Putin has demanded that the CSTO (Collective Security Treaty Organization) ready itself to deploy (...) in Syria (...). Nicolai Bordyuzha, secretary-general of the CSTO, has confirmed that he is ready to deploy 20,000 men trained for this type of mission and immediately available. (...)

The message is clear: Moscow is ready for world war if NATO and the GCC do not comply with the international obligations as defined in the Annan Plan and persist in aiding terrorism."

http://www.champress.net/index.php?q=en%2FArticle%2Fview%2F1692

LE PRESIDENT CHAVEZ PRESENTE UN DRONE FABRIQUE AU VENEZUELA.

"Le Venezuela disposera bientôt d’une flotte de drones. En effet, le président Hugo Chavez a dévoilé, le 13 juin, le Sant Arpia, un appareil fabriqué localement par la Compagnie vénézuélienne d’industrie militaire (Cavim) et développé en coopération avec la Russie, la Chine et surtout l’Iran. (...) Ce drone, d’une longueur de 3-4 mètres, a été assemblé avec des composants fabriqués au Venezuela et les ingénieurs qui ont travaillé à ce projet ont été formés en Iran. (...)

Non armé, le Sant Arpia est doté de caméras qui peuvent transmettre en temps réel des images vidéos. Il est servira ainsi à surveiller les pipelines, les barrages et d’autres infrastructures importantes."

http://www.opex360.com/2012/06/16/le-president-chavez-presente-un-drone-fabrique-au-venezuela/

VENEZUELA'S COOPERATION WITH BIG SISTER CHINA.

"China’s growing economic role in Venezuela is a direct result of Hugo Chávez’s systematic drive to supplant U.S. influence over his country, a trend that is spreading throughout Latin America. This staggering compendium of Sino-Venezuela co-operation projects (…) is emblematic of the shift (…) towards China occurring in a region that Washington has traditionally regarded as its own backyard and which is now hanging the U.S. out to dry. Since 2009, a boost in Sino-Venezuelan cooperation can be remarked in agriculture, energy, housing, telecommunications, trade, transport and tourism."

http://www.voltairenet.org/Venezuela-s-cooperation-with-Big

MEER DAN 60 BASISSEN MET DRONES OP AMERIKAANSE BODEM.

"De meeste Amerikanen denken bij drones aan conflicten in verre continenten. Maar uit een rapport van de organisatie Public Intelligence blijkt dat er in de VS zelf meer dan 60 basissen zijn voor de onbemande vliegtuigen. Op 12 van de 64 basissen zijn bewapende toestellen te vinden, zoals de Reaper en de Predator. (...) Op nog 22 andere locaties is een basis gepland. Volgens Public Intelligence is het erg waarschijnlijk dat (...) er nog meer basissen bestaan in de VS."

http://www.mo.be/artikel/meer-dan-zestig-basissen-met-drones-op-amerikaanse-bodem

L'UNION EURASIATIQUE, PROJET RUSSE CONCURRENT DE L'OCS.

"La création de l'Union eurasiatique est à l'heure actuelle l'objectif prioritaire de la politique étrangère de Moscou, et la Russie devra développer ce projet en tant que principal concurrent de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). (…) Au milieu des années 2000, la Russie était partisan le plus ardent de l'idée de la transformation de l'OCS en bloc militaro-politique ‘anti-Otan’. Cependant, cette idée n'a pas reçu le soutien des autres membres, la Chine étant le principal adversaire de cette initiative. (...) Le principal concurrent de l'OCS sera apparemment l'Union eurasiatique, priorité de la politique étrangère de la Russie."

http://fr.rian.ru/discussion/20120615/195052802.html

RUSLAND BEREID TOT KREDIET VAN 5 MILJARD EURO VOOR CYPRUS.

"Rusland is bereid om het noodlijdende Cyprus een nieuw krediet te verschaffen tot 5 miljard euro. (...) In december had Cyprus al een Russisch staatskrediet van meer dan 2,5 miljard euro gekregen voor 4,5 jaar aan een rente van 4,5%. (...) Op Cyprus zijn grote Russische olie- en metaalconcerns actief, die een deel van hun geld bij Cypriotische banken plaatsten."

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120614_143

RUSSIA INCREASES FLIGHTS OVER ARMENIA.

"Russian fighter jets are conducting an increasing number of training flights over Armenia, a military spokesman said Saturday, sending a clear warning that Russia could intervene at any moment should violence escalate further in the territorial dispute between Armenia and Azerbaijan. (…)

Violence has flared recently along the border of Armenia and Azerbaijan, the former Soviet republics, which have been at war over the disputed territory of Nagorno-Karabakh (…). At least 8 soldiers — 5 Azerbaijanis and 3 Armenians — were killed in clashes along the border last week. (…) Russia maintains a military base in Armenia and regularly sells weapons to Armenia."

http://www.nytimes.com/2012/06/10/world/europe/russia-increases-military-flights-over-armenia.html?_r=1&ref=europe

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, presse, médias, journaux, pays-bas, flandre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

LA ISLAMIZACIÓN FORZADA DE BOSNIA-HERZEGOVINA

LA ISLAMIZACIÓN FORZADA DE BOSNIA-HERZEGOVINA

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Islam | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, bosnie, sarajevo, ex-yougoslavie, balkans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Il delirio delle libertà, per Luigi Iannone, porta verso un nuovo totalitarismo

di Francesco Lamendola

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

Da quando l’Illuminismo ha incominciato a predicare la continua perfettibilità dell’uomo, giungendo al suo corollario inevitabile, che il progresso è il motore della storia e che esso è per sua natura illimitato, l’Occidente - e, al suo rimorchio, un po’ alla volta, il mondo intero - si è avviato per una strada che non può non condurre all’implosione.

Un progresso illimitato è una contraddizione in termini, sia sul piano materiale, sia sul piano spirituale. Sul piano materiale, perché un pianeta dalle risorse limitate non può offrire materia ad esso sufficiente (e una eventuale colonizzazione di altri corpi celesti non farebbe che spostare temporaneamente il problema); sul piano spirituale, perché pretende di spostare sul piano del quantitativo ciò che, per sua natura, non può che essere esclusivamente qualitativo: prima cosa fra tutte, appunto, la qualità della nostra vita, che non si misura in base al P.I.L. o ad altri indicatori economici, anzi non si può misurare affatto.

La libertà, il grande feticcio dei tempi moderni, dopo aver prodotto innumerevoli ecatombi e crudeltà, si è rivelata infine per quel che era: un vuoto simulacro, una parola d’ordine dietro la quale fa capolino la schizofrenia di una ideologia che, per garantire la massima fruizione di essa al maggior numero di persone, giunge al tragico paradosso di toglierne quote sempre più rilevanti ai cittadini, proprio in nome della difesa dell’ordine senza il quale la libertà stessa non può concretamente esistere.

Prima, dunque, si è predicato che la società ad altro non serve che ad assicurare la libertà a tutti, intesa come godimento del maggior numero possibile di diritti; poi, per poter mantenere la promessa, si è introdotta una legislazione sempre più restrittiva della libertà medesima, al fine di tutelarne il godimento, si dice, da parte dei cittadini virtuosi che la rispettano, e contro i cattivi cittadini che ne abusano. Fatto sta che l’erosione della libertà colpisce tutti indiscriminatamente e che le istituzioni coercitive (giudici, tribunali, forze dell’ordine) stanno invadendo, su mandato dei parlamenti democraticamente eletti, spazi sempre più ampi della vita privata dei cittadini, guardati ormai tutti con sospetto dalle autorità, quali possibili sovvertitori dell’ordine costituito.

Il serpente si morde la coda. Si voleva sempre più libertà per godere di sempre maggiori diritti; ma, nello stesso tempo, si pretende sempre più ordine pubblico, perché l’esercizio della libertà sia possibile: il risultato è la tendenza verso una società poliziesca, sul modello del Grande Fratello orwelliano, dove le cose proibite, non solo in ambito pubblico, ma perfino in quello privato o semi-privato (di fatto, in molti casi la distinzione netta é impossibile) diventano talmente numerose, che al comune cittadino diviene praticamente impossibile conoscerne e rispettarne l’elenco completo, trovandosi così perennemente esposto ai rigori della legge.

Questa è una delle aporie della moderna società “democratica”, esemplarmente messe a nudo nel nuovo libro di Luigi Iannone, «Il profumo del nichilismo. Viaggio non moralista nello stile del nostro tempo» (Chieti, Solfanelli, 2021), preceduto da una ricca presentazione di Alain de Benoist e scandito in quattro agili ma incisivi capitoli che passano in rassegna, con un taglio sociologico che ricorda un po’ gli «Scritti corsari» di Pier Paolo Pasolini, gli aspetto più invasivi e allarmanti di questa tarda modernità: «Il paese dei balocchi», «Civili e democratici», «L’insostenibile leggerezza delle idee», «La comunicazione globale».

Il libro è una vera miniera di spunti di riflessione: argomentato con logica stringente, ma anche con ironia e un certo qual humour che ricorda un po’ Cioran, un po’ il Leopardi delle «Operette morali», persegue una tesi che non perde mai di vista, pur nella discussione degli aspetti particolari, e che si può riassumere in questa formula: in nome di una tecnologia disumana che avrebbe dovuto portarci il Paradiso in terra, stiamo costruendo volonterosamente, pezzo per pezzo, giorno per giorno, qualche cosa che finirà per somigliare molto, ma molto, all’Inferno.