Ordre et Chaos: les piliers de la géographie sacrée

Luca Siniscalco

Ex: https://www.geopolitica.ru/en/article/order-and-chaos-pillars-sacred-geography

Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.

Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.

1. Philosophie des lieux et géophilosophie

L'Ordre et le Chaos sont des structures fondamentales et constituent un pivot de la réalité dans son ensemble. Ces concepts peuvent donc être compris comme des pôles cohérents de la dynamique de base qui caractérise et produit la vie, le mouvement et la relation eux-mêmes: sans la connexion entre l'Ordre (le коород fixe, constant, qui assure la stabilité ontologique et épistémique de l'Unus Mundus) et le Chaos (la dimension énergétique préformelle dont tout dérive et vers laquelle tout revient, dans un processus dynamique, dialectique et polémologique) [1], rien ne pourrait être correctement compris - et même avant cela, rien ne pourrait apparaître dans le domaine de la visibilité, dans le règne de la "clairière", de la Lichtung, pour adopter le langage heideggérien (Di Somma, 2017 ; Chai, 2014). Comme on peut le constater, l'Ordre et le Chaos ont un noyau religieux, symbolique et métaphysique significatif, qui connote originellement ces concepts à travers leur origine cosmogonique et théologique qui est ensuite acquise, discutée et incarnée au sein de la spéculation philosophique.

Les domaines géographiques et géopolitiques peuvent également être interprétés à travers la lentille herméneutique de ces deux concepts. Ce que nous voulons montrer, cependant, c'est que ces archétypes sont en quelque sorte particulièrement adaptés à l'interprétation proposée ici en raison de la dimension sacrée fondamentale liée aux lieux eux-mêmes - et cette pertinence du sacré dans la structure des lieux rend les deux archétypes fondamentaux pour toutes les disciplines qui étudient et considèrent les lieux comme leur principal objet d'analyse. C'est précisément cette dimension sainte et sacrée qui lie Ordre et Chaos aux sciences géographiques et géopolitiques. Cette thèse pourrait étonner le lecteur contemporain, mais elle doit être considérée comme la simple reconnaissance que la relation originelle entre les hommes et la Terre, telle qu'elle est comprise par l'anthropologie et l'histoire des religions, est principalement mythico-symbolique et spirituelle. Cette connexion s'opère à travers la hiérophanie dans laquelle le sacré apparaît sous la forme de modèles archétypaux dans la réalité concrète et empiriquement expérimentable: "La manifestation du sacré fonde ontologiquement le monde (Eliade, 1961, p. 21) et au sein des communautés archaïques, les lieux eux-mêmes ne sont conçus comme réels, authentiques, pleins de sens, que lorsqu'ils sont imprégnés de la dimension suprasensible.

Cette herméneutique mythique-symbolique, que nous avons largement présentée et discutée ailleurs, en lien avec des questions de philosophie de la religion (Siniscalco, 2020a) et d'esthétique (Siniscalco, 2019), sera appliquée dans cet essai au rôle de l'Ordre et du Chaos au sein de l'interprétation de la philosophie des lieux, de la géographie sacrée et de la géopolitique - différentes branches d'une perspective de recherche commune sur la Terre, la signification des lieux qui la constituent, les personnes qui l'habitent et leurs relations de pouvoir.

Particulièrement intéressante dans cette perspective est l'approche géophilosophique développée en Italie par Luisa Bonesio (2002) et Caterina Resta (2012): à travers leurs intérêts et approches philosophiques respectives et particulières, ces deux chercheuses ont identifié une perspective de recherche commune dans l'étude synthétique (et non analytique) de la géographie et de la morphologie des lieux à travers des structures symboliques, archétypales et ontologiques. Si le terme "géophilosophie" provient à l'origine de Deleuze et Guattari (notamment du quatrième chapitre de Qu'est-ce que la philosophie ?, publié en 1991) et du volume collectif Penser l'Euroре à ses frontières (Agamben et al., 1992), la conceptualisation de cette notion acquiert un point de vue différent chez Bonesio et Resta.

En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.

En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.

Afin d'élaborer une approche fructueuse pour conquérir cette relation aux loci d'une manière nouvelle, il est fondamental de surmonter les problèmes théoriques et pratiques que la Modernité apporte avec elle: le rationalisme extrême, le réductionnisme et le positivisme scientifiques, la mathématisation du monde, le sécularisme, le progressisme linéaire et mécanique, et l'idéologie de la croissance économique illimitée (c'est-à-dire le capitalisme) sont tous les côtés négatifs d'un paradigme culturel qui a conçu le monde soit comme un objet mort et réticent (avec lequel nous ne pouvons avoir aucune relation authentique), soit comme une pure création de la volonté d'un sujet dominant (c'est l'idéologie subjectiviste et prométhéenne/faustienne) [4]. Au contraire, la pars construens de réflexions philosophiques valables devrait établir l'interprétation du lieu comme topos, comme point de convergence et de recueillement, Versammlung selon Heidegger, comme sauvegarde significative de cette densité ontologique qui est particulièrement présente dans le symbole de l'Axis Mundi (Eliade, 1953, § 112), dans la Croix (Guénon, 2001) et dans le Geviert (le quadriparti ou figure quadripartite, fourfold en anglais, parfois "tétrade") - la carte fondamentale-ontologique heideggerienne qui nomme le "rassemblement" de la terre, du ciel, des mortels et des divinités (Heidegger, 2001a ; 2001b).

Dans tous ces paradigmes symboliques, les pôles de l'Ordre et du Chaos jouent un rôle significatif en tant que représentation archétypique de la tension dynamique ontologique et spirituelle. Cette relation est également fondamentale dans l'interprétation symbolique du symbole traditionnel de la montagne, lieu privilégié de rencontre avec le divin et le numineux, et incarnation valide de la connexion essentielle entre Ordre et Chaos. En effet, comme l'exprime De Tomatis dans sa reconnaissance philosophique de la dimension existentielle de l'alpinisme, ce n'est que sur l'amplitude sans fond du chaos, bien réel mais sans mesure, que les parcours d'ascension peuvent être véritablement interprétés [...]. Mais cela signifie que chaque élévation singulière vers des hauteurs vertigineuses dans une unicité archétypale, supra-céleste, est exposée au chaos aveugle du min, dans l'ascension continuellement libre en suspension, ouverte seulement par la grâce de l'horizon de plus en plus vide. Ce n'est qu'au sommet que le détachement de l'abîme est achevé, par la contemplation de toute sa mesure infondée. Mais même la sécurité du sommet, avec un plus grand vertige, nous dit combien il est lui-même l'abîme véritable, divin (2014, p. 233).

Dans la lignée de Caterina Resta, nous pouvons affirmer que le lieu préserve et sauvegarde le séjour de l'homme sur terre, non pas comme un écrin qui renferme en lui-même son précieux contenu, le rendant en quelque sorte inaccessible, mais, au contraire, en l'éclairant et en le faisant entrer dans cette lumière dans laquelle seule chaque chose pourra déployer son essence. C'est cet Ouvert qui, chaque fois, partout, ouvre un monde, le rendant habitable pour l'homme, dans la correspondance réciproque du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, à la convergence de ces directions qui se croisent dans l'espace-temps, générant des Lieux.

La perspective géophilosophique a été résumée par Caterina Resta dans son manifeste, Dix thèses sur la géophilosophie (1996). Ces dix thèses, qui décrivent comment repenser profondément et radicalement la relation entre les hommes et leur habitation sur Terre, sont les suivantes :

1) L'assomption du nihilisme comme horizon d'époque.

2) La géophilosophie est une géopolitique

3) La géophilosophie doit contribuer au processus d'unification européenne

4) La géophilosophie est une philosophie radicale

5) La géophilosophie est une topologie

6) La géophilosophie est une idiologie et un idiome

7) La géophilosophie impose une autre conception de la frontière, de l'appartenance et de la communauté

8) La géophilosophie est une géo-sophie et une géographie de l'imaginaire

9) La géophilosophie est une pensée du cœur

10) La géophilosophie prépare la rencontre entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud du monde.

Tous ces points sont fondamentaux pour comprendre l'essence de la géophilosophie et ses itinéraires philosophiques. Mais les points 2, 5 et 8 sont les plus intéressants pour notre recherche actuelle. Ils nous permettent de relier, en confirmant notre perspective de recherche, les sciences géographiques et géopolitiques à un héritage philosophique et sapientiel ancien.

La caractéristique principale de la géophilosophie est l'invitation à considérer les lieux non pas comme des objets ou des représentations mortes que nous sommes obligés d'analyser uniquement à travers des paramètres analytiques, mais comme des niveaux vitaux, dynamiques, concrets de notre monde vivant, un nœud de réalité dans lequel les dimensions visibles et invisibles (culture et nature, mais aussi matière et esprit, archétypes archaïques et signes du futur) sont toujours en relation. En tant que topologie, la géophilosophie souligne l'importance centrale des lieux - compris comme ontologiquement différents du paysage, c'est-à-dire la reproduction esthétique, anthropocentrique, abstraite et représentationnelle du lieu concret et vivant (une production de cette raison moderne qui a été théorisée à travers la spéculation cartésienne, le produit du désenchantement des lieux sacrés et numineux). Cette vision est liée, en langage heideggérien, à une contestation du privilège accordé par l'Occident à l'Histoire. Elle juxtapose à une conception linéaire du temps l'idée d'une topologie comme espace-temps s'ouvrant à l'Événement, compris comme ayant lieu. L'événement ouvre, de temps à autre, un espace de temps singulier, inédit, bien que toujours inscrit dans une tradition. Comprendre un événement, c'est donc s'approcher de sa prise de place, le situer non pas dans une succession de faits mais dans l'espace du devenir ouvert par la venue de l'événement comme un espacement original, une ouverture spatio-temporelle inaugurale. La géophilosophie, en tant que topologie de l'avoir-lieu, découvre un allié précieux dans la géographie, surtout lorsqu'elle assume l'élément "physique" dans son innervation culturelle (Resta, 1996).

Cela signifie aussi redécouvrir le caractère symbolique et imaginal de la réalité, le savoir archaïque que la modernité semble avoir caché et oublié, mais que l'avènement de la postmodernité, dans sa structure contradictoire et dualiste, pourrait rouvrir [5] Si nous avons été habitués à demander: "Quelle modernité?", en mettant en cause les différentes options et choix politiques et culturels qui se sont affrontés à l'époque moderne, nous devrions aujourd'hui nous demander : "Quelle postmodernité?". C'est-à-dire: Est-il actuellement possible de construire (ou de laisser être) une postmodernité "mythique-symbolique" et pluraliste qui reconnaisse un rôle pivot à la dimension symbolique et à ses connexions géophilosophiques, avec une nouvelle perspective sur la relation entre global et local, ordre politique et chaos métaphysique, structures traditionnelles et impact de la désintermédiation virtuelle? Est-il possible de trouver, dans la lignée de l'héritage schmittien, une nouvelle légitimation communautaire du Politique (1996) - entendu génériquement comme le lieu où se prennent les décisions qui influencent les interrelations humaines?

En fait, à l'intérieur du symbole, les éléments spirituels et sensibles apparaissent parfaitement fondus dans la même image. La Terre sur laquelle nous vivons, avant d'être lisible dans les paradigmes des sciences exactes, [...] est le symbole incorruptible de la matrice d'où nous venons et dans laquelle nous sommes destinés à retourner, dans l'alternance incessante de la création et de la destruction. C'est aussi le symbole d'une perfection et d'une beauté extraordinaires, qui se manifestent dans le scannage ponctuel du jour et de la nuit, dans la succession des saisons, dans l'extraordinaire variété des espèces vivantes, des paysages, des morphologies. La géophilosophie est donc une géo-sophia, comme interrogation et contemplation de la face mystérieuse de la Terre, saisie dans ses éléments spirituels et symboliques (Resta, 1996).

La géophilosophie, selon la deuxième thèse de Resta (1996), est aussi une géopolitique. Ce lien avait déjà été introduit par Massimo Cacciari dans ses célèbres textes Geo-filosofìa dell'Europa (1994) et L'Arcipelago (1997), où le radix géopolitique de la civilisation européenne est précisément reconnu au sein de sa racine et de son destin philosophiques, fondés sur la multiplicité, le pluralisme et les relations avec l'Autre. Chaque locus européen dit quelque chose de ce Nomos dynamique qui est récemment entré en crise au cours du processus menant à la modernité. Mais cette crise, ce crépuscule, révèle la nature essentielle de l'Occident en tant qu'occasus ou Abendland, la "région où le soleil se couche": en acceptant son propre crépuscule, l'Europe décidera de son essence même et trouvera peut-être une nouvelle relation fructueuse - Heidegger parlait du Neuer Anfang, le "Nouveau Départ" - également avec la Machenschaft, le domaine de la technique (le Gestell heideggérien).

Caterina Resta (1996) explique que l'actualité de la géophilosophie comme géopolitique est liée au récent effondrement de l'Empire soviétique et à l'avènement d'une perspective unipolaire monotone (pax americana). Mais cette situation internationale s'effondre aujourd'hui, en raison de l'émergence d'une pluralité de "chocs de civilisation" (Huntington, 2011) et du "retour inquiétant des conflits à arrière-plan ethnique, nationaliste et religieux, qui accompagnent la dissolution des systèmes précédemment imposés" (Resta, 1996).

Ici, les archétypes de l'Ordre et du Chaos émergent à nouveau. Toujours présents dans la constitution qualitative élémentaire des lieux - la terre, par exemple, incarne la qualité structurelle et originelle de l'Ordre cosmique, tandis que la mer est un archétype de la virtualité et de la dimension toujours changeante du Chaos - ils émergent clairement dans les relations de pouvoir étudiées en géopolitique. Dans ce domaine, la réalisation d'institutions politiques et de souverainetés structurées en éléments ordonnés ou chaotiques n'est pas une question de destin, mais dépend de décisions humaines. L'Untergang des Abendlandes (Spengler, 1991) peut toujours s'ouvrir à de nouvelles aubes - en effet, "que sont l'aube et le crépuscule dans l'absolu?". Les marques de stationnements humains (Jünger, 2009, p. 17).

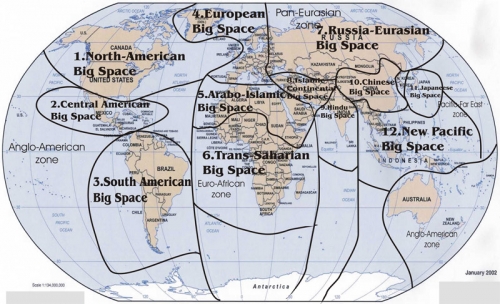

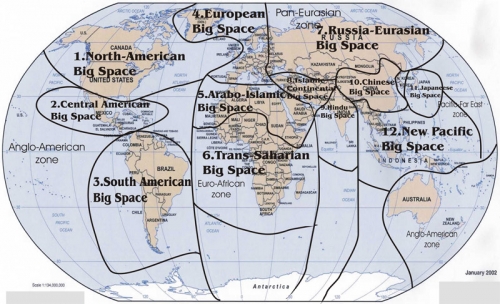

En fait, il s'agit d'une décision que notre temps nous impose et à laquelle nous ne pouvons en aucun cas échapper. Un autre Nomos peut ordonner la Terre, si seulement nous sommes capables d'accueillir pleinement la dissolution des anciens systèmes, sans plus de nostalgie. L'hypothèse de Schmitt de grands espaces, chacun capable, dans sa propre sphère, d'exercer un ordre concret, à partir d'unités historiques et géographiques homogènes est en mesure, par exemple, de nous fournir des indications utiles en ce sens. Seules des formes fédératives de ce type, fondées sur l'autodétermination des peuples dans la reconnaissance d'un horizon culturel commun, peuvent empêcher que l'idée impériale du grand espace ne dégénère en une volonté impérialiste de puissance. Seule une pluralité de grands espaces est en mesure de rompre la monotonie de l'univers, donnant naissance à un plurivers dans lequel les différences sont non seulement tangibles mais doivent être sauvegardées, aucun n'aspirant à une hégémonie totale et planétaire. Bien entendu, pour qu'elles ne s'opposent pas, il est nécessaire d'accéder à une autre conception de la confrontation, de la force et du pouvoir. Au-delà de toute déclaration abstraite des droits des hommes abstraits, ce qui peut et doit être réellement partagé par tous, c'est la sauvegarde de la différence commune, qui ne génère ni intégration ni conflit, mais une confrontation et un dialogue inachevables. Ceci exclut a priori tout fantasme d'extermination et d'annulation de l'autre (Resta, 1996) [6].

Dans ce contexte géopolitique et culturel, orienté vers des horizons multipolaires et pluralistes, la géophilosophie " assume la tâche ardue de dresser la cartographie d'une terre oubliée et désormais invisible: cette terra incognita, pour être découverte, exige cependant une conversion drastique du regard, sans laquelle elle est destinée à sombrer dans l'oubli définitif" (Resta, 2010, p. 37). La géophilosophie, en conclusion, n'est pas seulement une méthode et un contenu, mais aussi une exigence spécifique pour une authentique métanoïa - à la fois intérieure et métaphysique -, une transformation intérieure radicale de notre vision du monde. Grâce à ce processus intérieur, la nouvelle figure anthropologique qui sera le personnage principal du nouveau monde s'élevant au-dessus des ruines de la civilisation précédente, percevra dans sa chair vivante la polarité de l'Ordre et du Chaos comme les principes originels, héraclitéens, de la réalité.

2. Genius loci : là où le Chaos établit l'Ordre

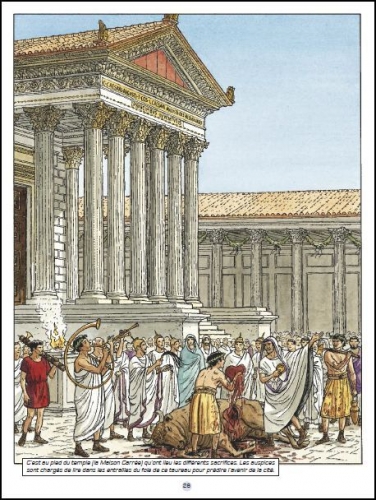

La dimension qualitative, spirituelle et archétypale des espaces - qui devrait définir, selon l'analyse précédente, la nouvelle structure des espaces qui nous attend dans un futur proche - est profondément liée au concept de Genius loci. Cette notion, récemment mise en évidence par Christian Norberg-Schulz (1979) - qui a théorisé la perte du Genius loci dans l'ère moderne comme une perte de mémoire, d'orientation et d'identification - [7] trouve son origine dans l'ancienne civilisation latine : selon une définition célèbre de Servius, "Nullus enim locus sine genio est (Servius, 1965). [Ce numen, ou esprit, qui protège un lieu est précisément le Genius loci, c'est-à-dire un compagnon divin et défenseur de la qualité et de l'essence intérieure d'un lieu. Chaque locus (ou topos) garantit par son Genius l'existence et la sauvegarde de l'immanence transcendante qui trouve des manifestations différentes dans les différents lieux. Ainsi, "dans la mythologie classique, grecque et romaine, le genius loci désigne l'esprit qui anime et soutient, en le protégeant, un lieu particulier habité par des êtres humains qui, en suivant et en accomplissant les rites essentiels à la sacralisation de l'espace choisi pour la fondation du village (ou de la ville) qui deviendra leur demeure stable, ont en quelque sorte reconnu la puissance de cet esprit et ont invoqué sa faveur et sa protection (Luppi, 2020, p. 487).

Le Génie latin est aussi profondément lié au Daimon grec, la figure numineuse qui anticipe en soi l'horizon hellénique: il s'agissait d'un Dieu mineur qui habitait les lieux sacrés mais aussi les âmes humaines (une anecdote célèbre raconte que Socrate avait l'habitude de prêter attention à son Daimon intérieur). Le philosophe Plotin (203/205-270 d.C.), dont l'œuvre a été recueillie par son disciple Porphyre dans les Ennéades, croyait également en l'existence d'une Anima Mundi qui procède comme une émanation de l'Unum (le principe métaphysique). Plotin pensait également que les âmes individuelles faisaient partie de l'Âme du monde et que cette Anima Mundi était disponible en tout lieu. Mais tous les lieux ne sont pas caractérisés par la même hiérophanie de l'Âme du monde.

Il existe donc une correspondance stricte entre un lieu et son propre Genius loci. Selon Douguine (2020a), nous devons comprendre le Genius loci comme la relation entière - donc au-delà de la dichotomie sujet-objet - de l'homme et de Dieu se produisant dans le lieu. Le lieu habité par le Genius est un lieu ouvert à l'Ereignis, l'événement eschatologique dans lequel l'Être (Sein) se rapporte à l'homme (Dasein). Cette dimension intégrale et holistique - que l'on retrouve, avec des noms et des définitions différents, dans toutes les civilisations humaines - [9] nous permet de souligner qu'une topologie sacrée est une autre manière de comprendre philosophiquement l'essence des espaces, au-delà du sécularisme moderne et du positivisme naïf. À cet égard, partout où, dans un lieu sacré, les subjectivités humaine et spirituelle entrent en relation, les figures de l'Ordre et du Chaos se manifestent également comme pôles de cet échange original, à la fois éternel et dynamique. Le Chaos est la puissance énergétique et primordiale qui donne vie au lieu et qui est maîtrisée par le Genius loci. Ainsi, selon Douguine (2020a), " le concept même de chaos était originellement lié d'un point de vue étymologique à l'espace vide. Le chaos est en fait un espace vide entre le ciel et la terre. C'est un état transitoire de l'espace, jusqu'à ce qu'il soit devenu un lieu, c'est-à-dire, par exemple, un lieu pour l'esprit. Par conséquent, les esprits du lieu sont les gardiens du chaos, ils l'organisent, transformant le vide en plein" (p. 368). Mais l'homme a aussi le chaos en lui, et il aspire donc à atteindre l'esprit du lieu (Genius loci) comme équilibre intérieur et centre métaphysique. Le lieu habité par le Genius loci rappelle en quelque sorte l'Axis Mundi, le centre symbolique du monde.

Le Genius loci devient visible et présent lorsque la dimension numineuse qui habite le lieu à travers les rites, les sacrifices, la liturgie et les expériences mystiques, se renforce et prend possession du sujet humain sur le chemin de la recherche intérieure. Dans ce phénomène, la relation entre le sujet, le Genius loci et le lieu dépasse tout dualisme et réalise la fondation d'un nouvel ordre, dans lequel la dimension chaotique peut être considérée comme le "moteur" central du processus.

La relation individuelle entre les hommes et les Genius loci a également une contrepartie communautaire. Selon Mircea Eliade, "l'une des caractéristiques marquantes des sociétés traditionnelles est l'opposition qu'elles assument entre leur territoire habité et l'espace inconnu et indéterminé qui l'entoure. Le premier est le monde (plus précisément, notre monde), le cosmos; tout ce qui est à l'extérieur n'est plus un cosmos mais une sorte d'"autre monde", "un espace étranger, chaotique, peuplé de fantômes, de démons, d'étrangers" (1961, p. 29). Dans cette perspective très spécifique, la fondation du village (ou de la ville) attribue une signification sacrale à l'espace par la reconnaissance du Genius loci et sa souveraineté sur le Chaos. En effet, "si tout territoire habité est un cosmos, c'est précisément parce qu'il a été consacré en premier lieu, parce que, d'une manière ou d'une autre, il est l'œuvre des dieux ou est en communication avec le monde des dieux. Le monde (c'est-à-dire notre monde) est un univers dans lequel le sacré s'est déjà manifesté" (Eliade, 1961, p. 30). Les Genius loci peuvent donc être compris symboliquement aussi comme des Genius terrae, au sein desquels le pôle spirituel du Genius est pris en compte en relation avec la dimension tellurique et élémentaire de Gaea, considérée comme lieu sacré par excellence. Comme nous l'avons souligné ailleurs :

Le Genius terrae peut être compris comme une clé herméneutique pour décrypter les bouleversements d'époque de l'actuelle ère postmoderne. Selon l'héritage jüngérien, nous pouvons affirmer que nous sommes aujourd'hui confrontés à un processus d'inversion de la Weltgeschichte - l'histoire du monde post-hérodotien, comprise linéairement au sens œdipien (histoire réduite aux mécanismes techniques, dominée par la "planétarisation", pour employer une notion heideggerienne) -, en Erdgeschichte, l'histoire de la terre conçue d'un point de vue organique et métamorphique, c'est-à-dire l'histoire qualitative traversée par des formes mythico-symboliques, des structures analogiques et archétypales. Nous assistons, en parallèle, à l'émergence - souvent confuse et partielle - de la domination de l'"underground", cette dimension soustraite à la culture occidentale des Lumières et du rationalisme, qui se déploie soit sur un plan de verticalité axiale (le sommet : la dimension archétypale et noétique), soit dans la profondeur tellurique (l'abîme : la dimension subrationnelle et démoniaque). Dans ce contexte, le Genius loci peut suggérer une discussion radicale de la question de la Terre - principalement considérée sur un plan symbolique et herméneutique, qui peut également acquérir des répercussions intéressantes sur un plan politique, géopolitique, voire économique (Siniscalco, 2020b, p. 800).

Les cultures profanes ont considéré la relation originelle entre Ordre et Chaos dans l'espace sacral du Genius loci comme une interprétation superstitieuse de la conscience religieuse. Ainsi, cette interprétation spirituelle de la relation entre transcendance et immanence a été transformée, surtout par le dualisme cartésien et la révolution scientifique du XVIIe siècle, en une sorte de relation mécanique, déterministe et causale. A cause de l'utilitarisme et du développement de la technique moderne, les lieux ont été compris comme de purs "conteneurs" de richesses, de profits matériels et d'énergie. Pourtant, le passage à l'ère postmoderne, déjà envisagé, peut ouvrir de nouvelles perspectives sur les "fissures dans la grande muraille" de la modernité, épaisses et denses (en appliquant à la postmodernité la célèbre image proposée par Guénon [2004, pp. 172-176]). En travaillant dans l'augmentation de ces fissures, de nouveaux espaces pour la défense du Genius loci (Sciortino, 2020) seront rouverts.

3. La géographie sacrée et le chemin vers la géopolitique

L'Ordre et le Chaos peuvent également être considérés comme les piliers fondamentaux de la géographie sacrée, qui est l'interprétation symbolique et ésotérique de l'essence des espaces. "Tous les loci ne sont évidemment pas les mêmes. L'espace concret n'est pas homogène, ni isotrope (comme l'espace cartésien): la géographie sacrée se fonde précisément sur une carte des lieux les plus pleins ou les plus sacrés, auxquels l'adjectif genialis ou daimonios est éminemment approprié" (Cuniberto, 2017, p. 266). La perspective de la géographie sacrée pourrait être considérée comme l'archétype de la vision des espaces qui anticipe et fonde correctement la philosophie des espaces déjà analysée. Le Genius loci est un personnage pivot de cette perception mythique et symbolique des espaces. C'est une perspective dont témoigne René Guénon déjà cité: "Il y a des lieux particulièrement aptes à servir de "support" à l'action des "influences spirituelles", et c'est sur ce fait que s'est toujours fondée l'implantation de certains "centres" traditionnels, principaux ou secondaires, les oracles de l'antiquité et les lieux de pèlerinage fournissant les exemples les plus apparents de tels "centres" (2004, p. 134).

L'espace sacré n'est pas toujours tridimensionnel et aréolaire. Stoddard (1987) affirme que les points et les lignes sacrés, ainsi que les surfaces, sont des composantes importantes de la géographie des espaces sacrés. Les croyants reconnaissent que les zones sacrées sont dotées d'une signification divine, qui les sépare qualitativement des lieux séculiers ou profanes. Les modèles de migration vers ces zones sacrées (comme dans le cas du pèlerinage) sont influencés davantage par des objectifs spirituels que pratiques, de sorte que la réduction des coûts ou de la distance est moins importante que le fait même de s'y rendre ou d'y être (Park, 2003, p. 251).

Cette conscience ancienne a survécu dans la civilisation chrétienne et sur sa carte spirituelle, faite de monastères, d'églises, de lieux rituels significatifs et de pèlerinages vers eux : il est significatif que les premiers géographes aient été des théologiens et des missionnaires - sur ce point, les spécialistes parlent de "géographie ecclésiastique" (Park, 2003, pp. 9-10) et de "géographie biblique" (Park, 2003, pp. 11- 12).

Aujourd'hui encore, à l'époque séculière, les centres spirituels n'ont pas cessé d'exister. Mais nous ne sommes plus capables de les reconnaître, c'est juste la communication entre les hommes modernes et le domaine spirituel subtil qui a été réduite au minimum. Il s'agit essentiellement d'une question de faculté de perception.

Une contribution importante à la reconstruction contemporaine de la géographie sacrée vient des recherches d'Alexandre Douguine. La conscience de Douguine que le territoire est profondément lié à l'histoire, à la culture, à la philosophie, à la sémantique, se reflète dans la compréhension et l'interprétation néo-eurasianiste du cosmos. Il s'agit, selon Dugin, d'un lieu d'Ordre spirituel dans lequel tous les niveaux de réalité sont interconnectés. "Le cosmos eurasianiste est imprégné de trajectoires subtiles parcourues par des idées ardentes, éternelles et des significations ailées. Lire ces trajectoires, les révéler à partir de la dissimulation, et extraire des significations complexes du plasma corporel de faits et de phénomènes disparates est la tâche de l'humanité" (Douguine, 2020b). Cela signifie que l'essence du lieu n'est pas seulement matérielle, mais strictement archétypale et symbolique: "Pour les eurasistes, le cosmos est une notion intérieure. Il se révèle non pas par l'expansion, mais plutôt, ou au contraire, par l'immersion en son sein, par la concentration sur les aspects cachés de la réalité donnée ici et maintenant" (Douguine, 2020b). Grâce à cette doctrine, qui n'est pas véhiculée comme une idéologie abstraite, mais comme une manière pragmatique et concrète d'expérimenter la réalité, les hommes peuvent percevoir dans le monde sa dimension sacrée. Chaque peuple, en fonction de ses traditions, maîtrise une interprétation différente des piliers sacrés des espaces. Le Cosmos russe, par exemple, est compris comme un plurivers dans lequel l'identité de la Russie sainte, sacrée, est l'énergie dynamique primaire, comprise comme relation entre le territoire russe (vu comme Coeur des terres, Heartland, Terre de civilisation) et l'homme russe. Comme nous l'avons envisagé en analysant la figure du Genius loci, l'expérience de la dimension cachée des lieux révèle une dimension post- ou extra-dualiste, où sujet et objet, matière et esprit, sont identiques.

Ainsi, la notion même d'Eurasie englobe l'idée d'une synthèse entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et l'Asie, ce point où les forces antagonistes de la géographie sacrée peuvent et doivent trouver un équilibre. En liaison avec la géographie sacrée et la topologie néo-platonicienne (dans l'esprit des commentaires de Proclus sur l'histoire de l'Atlantide dans le Critias et la République de Platon), la géopolitique confère au "monde russe" et au "cosmos russe" une autre dimension: la Russie n'est pas simplement un monde parmi d'autres, mais elle est ce monde qui est destiné à devenir l'espace le plus important de l'histoire mondiale où les antithèses historiques s'affrontent et où le destin de l'humanité atteint son point culminant (Douguine, 2020b).

En même temps, cependant, le pluriversum russe fait partie du pluriversum universel (mais pas universaliste ), où toutes les cultures peuvent trouver et exprimer leur propre identité. Il ne s'agit pas d'une perspective relativiste moderne, mais de la découverte d'un processus fondamental au cœur de la réalité, que nous pourrions définir comme un "perspectivisme ontologique". De nombreuses traditions et de nombreuses approches gnoséologiques de la réalité existent sur le même niveau, horizontal. Mais cette différence fascinante cache une profonde unité ontologique (Siniscalco, 2020c): chaque culture, en pénétrant dans son propre cosmos, peut s'approcher du sujet et de l'objet communs - cachés, "apophatiques" - véritables en tant que tels. En d'autres termes, le Russe devient un tout-humain dans la mesure où il est de plus en plus russe, et non l'inverse, sans perdre sa russéité en échange de quelque chose de formel et d'extérieur emprunté à d'autres peuples et cultures. On peut dire la même chose de tout représentant de tout autre cosmos. Mais la présence de cette unité supra-cosmique ne peut être une donnée connue. Elle doit être expérimentée dans la pratique. Il faut parcourir tout le chemin. On peut espérer qu'au bout de son chemin vers soi dans ses racines cosmiques, une personne atteindra le noyau commun de l'humanité, c'est-à-dire la matrice du cosmos en tant que tel, son centre secret. Mais cela ne peut être affirmé à l'avance. De plus, ce serait une erreur de substituer l'expérience concrète d'une culture en la présentant à l'avance comme quelque chose de commun à tous et d'universel (Dugin, 2020b).

Si nous considérons l'aspect visible et clair de la culture (Kultur) comme la manifestation concrète de l'Ordre céleste sur la Terre, nous sommes autorisés à considérer le noyau "caché, apophatique" de la géographie sacrée comme le pôle chaotique, la dimension métaphysique magmatique à partir de laquelle l'Ordre acquiert son propre fondement.

L'idée pragmatique du sacré de Douguine permet de conclure que "seuls ceux qui ont atteint le cœur de leur cosmos peuvent émettre un jugement lourd et solide concernant l'universel" (Douguine, 2020b). Ce type de "pluralisme cosmique", incarné par la géographie sacrée traditionnelle, peut encore être réactivé par un processus inverse à la fameuse tentative moderne de "désenchanter le monde", comme le souhaitait Max Weber. Il est, au contraire, nécessaire de "réenchanter le monde", en combattant la colonisation occidentale non seulement dans ses racines politiques et économiques, mais surtout dans sa puissante capacité à conditionner et à influencer l'imaginaire collectif.

Cette opportunité a été récemment développée en Italie par l'analyste et chercheur en géopolitique Daniele Perra, dont la dernière publication (2020) est explicitement consacrée à retrouver le langage de la géographie sacrée à l'origine et au fondement - ou du moins le paradigme archétypal - de la géopolitique moderne. En considérant, à la suite de l'école traditionaliste, que les sciences profanes modernes ne sont que des traces des anciennes sciences traditionnelles [10], Perra trouve que ce processus opère également dans le domaine géopolitique: en effet, au cœur de celui-ci, il est possible de reconnaître "un profond impact résiduel des archétypes de la géographie sacrée, installés dans l'imaginaire collectif, qui détermine la structure même de la pensée géopolitique" (2020, p. 10). Parmi eux, nous pouvons considérer les pôles de l'Ordre et du Chaos. Ils apparaissent dans tant de mythologies, d'images et de récits concernant toutes les populations du monde qu'il n'est pas possible ici de présenter même une synthèse du rôle religieux et symbolique de ces concepts. Cependant, nous pouvons affirmer qu'ils apparaissent au moins sur deux niveaux herméneutiques principaux: le plus profond, d'un point de vue métaphysique et ésotérique, est l'unité ontologique déjà considérée que toutes les traditions reconnaissent comme la caractéristique principale de l'Origine métaphysique. Dans cette dimension, tous les opposés se dissolvent dans la coincidentia oppositorum (coïncidence des opposés), dans l'Unum. Dans ce domaine, nous pouvons considérer l'Ordre et le Chaos comme les deux faces du Même: le Chaos est le côté obscur magmatique et génératif qui se manifeste à travers la clarté et les structures formelles de l'Ordre cosmique. Ensuite, au deuxième niveau herméneutique, les cultures traditionnelles se définissent habituellement, ainsi que les espaces que leurs régimes politiques habitent, comme des royaumes d'Ordre, compris comme des incarnations politiques et séculaires de principes métaphysiques, par opposition aux pouvoirs négatifs du Chaos comme désordre, souvent lié à la corruption morale, à la décadence culturelle et religieuse - la Modernité. Si le premier niveau herméneutique compte dans l'expérience métaphysique et ésotérique, le second prévaut dans la philosophie de l'histoire et la phénoménologie des processus culturels.

De ces deux perspectives, la géopolitique hérite d'un style de description et d'expression basé sur une interprétation modernisée du symbolisme spatial. Des concepts aussi importants que l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, la Terre et la Mer, les frontières et l'expansion territoriale, le pôle, le centre, l'Empire ont un large arrière-plan religieux et symbolique.

D'un point de vue traditionnel, nous pourrions considérer, par exemple, la géographie de l'Ouest comme l'incarnation symbolique de la décadence (le "coucher du soleil" de la spiritualité et de la culture), tandis que l'Est est le territoire où le soleil se lève (Ex Oriente lux), où les dieux et le sacré se manifestent toujours. Dans cette analyse, l'Occident se superpose au Chaos (Diable, décadence), l'Orient coïncide avec l'Ordre (Bien, Tradition). Ce paradigme affecte inévitablement - bien que la plupart du temps de manière inconsciente - la géopolitique actuelle, qui reste encore sous l'influence de cette géographie sacrée qui inclut la topologie néo-platonicienne, selon laquelle tout a une signification et une position ontologique spécifique, une structure et une raison métaphysique, et qui est attaquée par le rationalisme et le modernisme.

En outre, la géopolitique réfléchit sur le lien pertinent entre les populations, les structures politiques et les territoires. Éviter une interprétation déterministe stricte (l'origine et l'évolution d'une culture ou d'une religion spécifique dépendent exclusivement de son cadre géographique) ne signifie pas ignorer le lien profond entre ces pôles. La géographie sacrée doit donc être comprise comme une tentative de dépasser le dualisme épistémologique: sujet et objet, humain et nature, géo(graphie) et politique sont perçus en son centre sur le même plan. Là encore, les pôles de l'Ordre et du Chaos apparaissent comme une déclinaison de ces principes métaphysiques équilibrés que la cosmologie chinoise, par exemple, a développés à travers les concepts de Yin et de Yang.

L'importance de ces concepts a survécu dans la géopolitique contemporaine. Si l'on se réfère aux deux niveaux herméneutiques considérés précédemment, nous pouvons affirmer que c'est généralement le second qui est appliqué sous sa forme sécularisée dans la géopolitique. L'ordre est principalement compris comme un arrangement ou un modèle politique positif avec un côté interne (national) et externe (relations internationales). En géopolitique, le contraire de l'ordre est le désordre, c'est-à-dire une situation instable des relations politiques internationales. Le désordre n'est pas un synonyme strict du chaos, mais il possède des qualités similaires. C'est pourquoi les politologues associent généralement le désordre et le chaos, pour autant qu'ils soient utilisés pour décrire la même situation déstabilisée. La tentative de créer un ordre géopolitique et l'intention de déterminer la déstabilisation internationale sont deux tendances politiques et diplomatiques opposées mais parfois convergentes.

En géopolitique, l'ordre signifie également "modèle politique" ou "paradigme". Dans l'histoire récente, trois modèles principaux ont existé: la bipolarité (pendant la guerre froide); l'unipolarité (l'ordre américain après l'effondrement de l'URSS); la multipolarité (le cadre international actuel et encore émergent).

Selon la théorie de la multipolarité de Douguine (2019), il est possible de déduire que la multipolarité est le modèle géopolitique le plus adapté - en raison de son pluralisme intrinsèque - à une redécouverte de la dimension sacrée des lieux. Si l'on rappelle les principaux points abordés jusqu'à présent, cette conclusion apparaît tout à fait logique et évidente: la multipolarité permet de percevoir les relations internationales comme plurielles et multidimensionnelles; les différentes traditions et civilisations sont considérées comme simultanément coexistantes, dignes et politiquement pertinentes; le Genius loci de chaque territoire peut revenir et acquérir un statut public reconnaissable; la multipolarité est donc plus qu'un multilatéralisme basé sur les valeurs occidentales et ne se limite pas à la reconnaissance du rôle des nations modernes, qui sont considérées comme des états historiques contingents que la tendance actuelle va probablement éradiquer en restaurant, par la constitution d'immenses espaces continentaux (Grossräume, selon Carl Schmitt) d'intégration, l'ancienne idée d'Empire; les civilisations reviennent sur la scène de l'histoire, comme le souligne également Huntington (2011) - l'histoire n'est pas du tout terminée. Dans la perspective de Douguine, le concept de multipolarité a une valeur à la fois phénoménologique et programmatique: il décrit un état de fait que le chercheur voit de plus en plus se réaliser, sur la base des rapports de force établis entre les acteurs internationaux impliqués, mais il définit en même temps un scénario souhaitable et fécond, dont l'accélération est une tâche primordiale pour ceux qui sont intéressés par la reconquête de la souveraineté des peuples à travers l'intégration de grands espaces, où le choc des civilisations pourrait être substitué par un dialogue des civilisations.

En traversant une période de Chaos international, un nouvel Ordre contre-hégémonique et multipolaire sera établi: ce sera le règne, en révisant la célèbre expression de Machiavel, de "la pluralité du Prince" (Dugin, 2019, pp. 191-197). Dans ces horizons, la notion de Chaos acquiert un sens nouveau et positif, concernant la structure dynamique de l'Ordre multipolaire, où l'équilibre des pôles peut toujours changer, ouvrant au rôle pivot de l'histoire et des décisions politiques: "Il y a toujours un moment, pour chaque civilisation du monde multipolaire, où de grandes décisions doivent être prises. Et à chaque fois, le principe de décision peut théoriquement fluctuer d'un segment de civilisation à l'autre. Cela complique grandement la structure du droit international [...]. Mais, en même temps, cela libère toute la force naturelle intérieure (potestas), l'élément de l'existence historique [...]. Ici, le concept de "chaos des relations internationales", également présent dans les paradigmes classiques, est tout à fait approprié et pertinent (Douguine, 2019, p. 199-200). L'analyste géopolitique russe Leonid Savin a également compris l'importance de l'Ordre et du Chaos comme piliers fondamentaux des affaires internationales actuelles. Dans sa récente "contribution au développement de la théorie de la multipolarité" (2020, p. 3), Savin considère, à travers de nombreuses références à la littérature académique, les différents scénarios que les universitaires imaginent comme concrètement possibles dans un "futur post-américain".

La fin de la récente "Pax Americana" pourrait créer soit un nouvel ordre mondial unipolaire hégémonique, dominé par des États-Unis réformés ou par une nouvelle puissance (comme la Chine), soit un ordre chaotique, caractérisé par un multilatéralisme vivant et dynamique, par un actif polycentrique et pluraliste, dans lequel différents pôles de civilisations pourraient conclure des alliances ou lutter ensemble pour développer un nouveau type de mondialisation multipolaire. Cette dernière option, qui selon Savin et ses diverses sources est la plus probable, nécessite une intervention significative de la Grande Politique afin de ne pas laisser le monde dans un état de désordre complet: la déconstruction dure et rigoureuse du paradigme rationaliste occidental moderne appelle à l'élaboration simultanée d'un "pluralisme équilibré", consacré à donner de l'ordre au chaos et à établir une structure de relations internationales afin d'éviter un état permanent de conflits. Une source d'inspiration pourrait venir du concept économico-matérialiste élaboré par Marx et Schumpeter et défini comme "destruction créatrice" (Savin, 2020, p. 75): "la non-polarité est un cadre théorique abstrait qui ne correspond pas à la réalité, qui suppose toujours une structure polarisée, dans laquelle chaque perturbation est liée à de nouvelles reconstructions. Le chaos et l'ordre sont toujours liés. Le chaos pur est une fausse hypothèse dans les scénarios géopolitiques; la question est la suivante: quelle quantité de désordre le cadre actuel peut-il accepter et équilibrer de manière constructive? La multipolarité semble être le choix le plus réaliste pour un paradigme géopolitique concret, pluraliste et polycentrique. En outre, selon Amaya Querejazu, "prendre le plurivers comme point de départ ontologique, implique de ne pas simplement tolérer la différence, mais de comprendre réellement que la réalité est constituée non seulement de plusieurs mondes, mais de plusieurs types de mondes, de plusieurs ontologies, de plusieurs façons d'être dans le monde, de plusieurs façons de connaître la réalité" (2016, p. 3).

La multipolarité elle-même présente de nombreux risques et dangers. En se référant à l'analyse de la multipolarité de John Mearsheimer (2014), Savin distingue une "multipolarité déséquilibrée" (un système multipolaire avec une hégémonie potentielle) et une "multipolarité équilibrée" (un système multipolaire asymétrique sans hégémonie) : cette dernière est la plus souhaitable, même s'il faut toujours se rappeler que "la multipolarité a souvent créé un monde instable et imprévisible, caractérisé par des alliances changeantes et par l'aspiration des puissances montantes à changer l'équilibre des forces et à créer un nouvel ordre" (Savin, 2020, p. 80).

Cependant, comme l'a déjà souligné Alexandre Douguine, la multipolarité semble être le paradigme géopolitique idéal pour permettre à la pluralité des traditions, métaphysiques et archétypes de se manifester à l'époque contemporaine. Savin montre que le concept de polycentricité et de pluriversalité (2020, pp. 125-148) a également été développé en dehors de la culture occidentale, avec l'élaboration de modèles vraiment intéressants qui dérivent directement de différentes cultures traditionnelles. Significative est, par exemple, la contribution chinoise à la théorie et à la pratique de la multipolarité (duojihua en chinois) qui a déjà été exprimée dans les cinq principes qui ont constitué la base du traité de 1945 avec l'Inde: "1. Respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté; 2. Non-agression; 3. Non ingérence dans les affaires intérieures; 4. Égalité et avantages mutuels; 5. Coexistence pacifique" (Savin, 2020, p. 85).

La confrontation avec différents paradigmes culturels et représentations symboliques est très fructueuse pour repenser le pluriversum mondial de manière plus complexe et partageable. Nous devons tenir compte du fait que "le monde dans lequel chaque être habite est peuplé d'entités (personnes, objets, théories, pratiques) qui sont ontologiquement configurées dans des processus de choix et de décisions qui produisent l'établissement de cadres de référence que les gens utilisent pour se situer dans le monde. Par conséquent, ces cadres de référence sont très différents pour une personne en Amazonie et pour une personne élevée dans une ville occidentale " (Querejazu, 2016, p. 5). Dans ce scénario postmoderne, selon Savin, il sera plus facile de prendre en considération les "principes de la division sacrée de l'espace" (2020, p. 185), en donnant une nouvelle reconnaissance au rôle métaphysique et mythico-symbolique de l'Ordre et du Chaos.

Notre bref itinéraire à travers différentes approches de la signification profonde et symbolique des espaces - philosophie des espaces, géographie sacrée, géopolitique - n'est bien sûr pas exhaustif. Il a été compris comme une présentation synthétique et incomplète de perspectives différentes mais convergentes visant à montrer les corrélations profondes entre les éléments archaïques et actuels de la compréhension contemporaine de la topologie. Notre recherche visait en particulier à souligner le rôle significatif de l'Ordre et du Chaos en tant qu'éléments pivots d'une herméneutique intégrale qui pourrait être développée de manière fructueuse à l'avenir à des fins théoriques et pragmatiques. En fin de compte, "il est clair qu'une géographie politique multipolaire et pluriverselle doit être consacrée à la cause du retour des nombreux espaces de notre planète à leur véritable statut ontologique" (Savin, 2020, p. 186).

Notes

[1] Le chaos, conçu dans cette dimension grecque et ontologique (Mutti, 2013), n'est pas du tout homologue de ce "rien" qui est devenu le protagoniste des réflexions spéculatives du XXe siècle dans le cadre du débat autour du nihilisme. Il s'agit en outre de la dimension générative et originelle qui précède toutes les formes visibles et phénoménologiques de la réalité. La sagesse orientale incarne également cette ancienne connaissance métaphysique, dans laquelle le Chaos peut être compris comme ouverture, pluralisme et fécondité spirituelle. Et aussi comme le vide, selon le bouddhisme. "Le vide - résume Andrei Plesu (photo) - est, pour les penseurs orientaux, la condition impérieusement nécessaire pour que le monde soit habitable. La conscience doit l'atteindre pour être habitée, le moment venu, par l'illumination. Parler de la vacuité du monde, ce n'est pas parler de sa relativité, mais de son extrême disponibilité " (2018, p. 166-67). Le vide est, en conclusion, "une possibilité infinie, l'universalité qui nourrit toute manifestation" (p. 170).

[2] La traduction de toutes les sources italiennes citées dans l'essai est due à l'auteur.

[3] Sur la discussion concernant l'origine étymologique du mot latin locus, voir les différentes interprétations de Cuniberto (2017, p. 264-267) et de Douguine (2020a, p. 358).

[4] L'idéologie prométhéenne/faustienne comme caractère distinctif de l'anthropologie moderne est un concept largement répandu (entre autres: Jünger, 1993 ; Baumann, 2013). Cette thèse, qui semble être acceptée par la grande partie des philosophes occidentaux du XXe siècle, est en réalité colorée de manière plus complexe et pluraliste, également chez les penseurs qui ont considéré de manière critique la question de la technique - comme Ernst Jünger, Oswald Spengler, Martin Heidegger, etc. La technique est un problème et un risque, mais aussi une opportunité historique pour une nouvelle civilisation. Cette attitude technique, que les réflexions de Resta et Bonesio tentent de combattre, est approfondie et appréciée aussi chez certains auteurs conservateurs-révolutionnaires, transhumanistes et néofuturistes, comme Locchi (1982), Faye (2010), Campa (2010) et Jorjani (2020). Voir aussi la grande synthèse proposée sur cette question par Boco (2009).

[5] Dans ce discours nous considérons la postmodernité comme l'époque où le cadre phénoménologique élaboré par le postmodernisme est devenu réalité. Et le postmodernisme "est fondamentalement une révolte contre la rationalité du modernisme [...] qui recherche une vérité et un sens universels, généralement à travers une sorte de métadiscours ou de métanarration [...]. En pratique, le postmodernisme a pris la forme d'une révolte contre les conventions trop rigides de la méthode et du langage existants" (Dear, 1988, p. 265).

[6] Resta définit cette perspective anthropologique (mais aussi éthique et politique), disponible dans un monde pluriversel et multipolaire de relations humaines et politiques, comme une "politique d'hospitalité" (vs "politique d'hostilité") se référant à la fois à Lévinas et à Derrida (Resta, 2010, pp. 17-18).

[7] De même, Heidegger avait parlé de l'Entortung comme de ce processus de délocalisation et d'éradication que Schmitt a compris comme la destruction du Nomos de la Terre - lié à la division entre l'Ordre (Ordnung) et le Lieu (Ortung) (Bonesio, 2000 ; Luppi, 2020).

[8] "Il n'y a pas de lieu sans Génie". Un commentaire intéressant de cette phrase est proposé par Bevilacqua (2010, pp. 11-16).

[9] La présence de mondes subtils dans l'expérience de toutes les cultures nous permet d'identifier une "écologie religieuse" qui dépend de la reconnaissance de la vénération de la nature comme lieu saint des esprits (et plus largement des forces divines) (Park, 2003, pp. 246-249).

[10] De même, Schmitt affirmait que "tous les concepts significatifs de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés" (1988, p. 36). Nous pourrions donc considérer la géopolitique comme une "théologie sécularisée" (Mutti, 2019). Cette idée converge avec la célèbre thèse de Mircea Eliade (1963, pp. 162-193) selon laquelle toute la culture moderne est traversée par une dissimulation du sacré dans la forme profane, mais aussi avec la thèse plus récente selon laquelle "les croyances religieuses, pour la plupart des croyants, ne sont pas seulement des théories. Elles proposent des codes de comportement moral qui servent de guide à l'action et à un style de vie particulier. Telle est [...] la fonction latente de la religion (elle fournit une force de cohésion sociale), par opposition à sa fonction manifeste (expliquer ce qui est extérieur à l'homme et mystérieux pour lui). Même de nombreuses sociétés récemment sécularisées conservent des caractéristiques de traditions religieuses passées, et il est souvent assez difficile de déterminer où s'arrêtent les facteurs religieux et où commencent les facteurs séculiers" (Park, 2003, p. 42).

[11] Nous avons essayé, lorsque cela était possible, d'utiliser et de citer les éditions anglaises des auteurs considérés. Dans les autres cas, nous nous sommes référés à la version originale des sources. Dans très peu de cas, à celles que nous avons eu l'occasion d'examiner.

Bibliographie [11]

Agamben et al. (1992). Géophilosophie de /'Europe. Penser /Europe à sesfrontiers. Editions de Г Aube. Baumann, Z. (2013). Legislators and Interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals.Polity Press.

Bevilacqua, F. (2010). Genius loci. Il dio dei luoghi perduti. Rubbettino.

Boco, F. (2009). Uomo faustiano e tecnica. In R. Campa (Ed.), Divenire 2. Rassegna di studi interdisciplinari sulla tecnica e ilpostumano. Sestante.

Bonesio, L. (2000). Terra, singolarità, paesaggi. In L. Bonesio (Ed.), Origyonti dellageofilosofia. Terra e luoghi nell'epoca della mondialigyafione (pp. 5-25). Arianna.

Bonesio, L. (2002). Oltre ilpaesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia. Arianna.

Bonesio, L. & Resta, C. (2010). Intervista sulla geofilosofia (R. Gardenal, Ed.). Diabasis.

Cacciari, M. (1994). Geo filosofia dellEuropa. Adelphi.

Cacciari, M. (1997). L'Arcipelago. Adelphi.

Campa, R. (2010). Mutare о perire. La sfida del transumanesimo. Sestante.

Chai, D. (2014, March). Nothingness and the clearing: Heidegger Daoism and the quest for primal clarity. The Review of Metaphysics, 583-601.

Cuniberto, F. (2017). Paesaggi del Regno. Dai luoghi francescani al Luogo Assoluto. Neri Pozza.

De Tomatis, F. (2014). Filosofia della montagna. Bompiani.

Dear, M. (1988) The postmodern challenge: reconstructing human geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 13, 262-274.

Deleuze, G. & Guattari, F. (1991). Qu'est-ce que laphilosophie?. Les Editions de Minuit.

Di Somma, A. (2017). Metafisica e Lichtung nelpensiero di Martin Heidegger. Armando.

Dugin, A. (2019). Teoria del mondo multipolare (G. Marro, introduction). AGA.

Dugin, A. (2020a). Genius Loci. Introduzione alla teoria del Soggetto Spaziale. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 357-374). Mimesis.

Dugin, A. (2020b, 25th October). The Battle for the Cosmos in Eurasianist Philosophy (J. Arnold, trans.). Eurasianist Archive, https://eurasianist-archive.com/2020/10/25/the-battle-for- the-cosmos-in-eurasianist-philosophy/

Eliade, M. (1953). Traité d'histoire des religions (G. Dumézil, preface). Payot.

Eliade, M. (1961). The Sacred and the Profane. The Nature of Religion (W.R. Trask, trans.). Harper Torchbooks.

Eliade, M. (1963). Myth and Reality (W.R. Trask, trans.). Harper & Row.

Faye, G. (2010). Archeofuturism. European Visions of the Post-catastrophic Age. Arktos.

Guénon, R. (2001). The Symbolism of the Cross (A. Macnab, trans.). Sophia Perennis.

Guénon, R. (2004). The Reign of Quantity (Lord Northbourne, trans.). Sophia Perennis.

Heidegger, M. (2001a). The Thing. In M. Heidegger, Poety, Language, Thought (A. Hofstadter trans.) (pp. 161-184). Harper Perennial.

Heidegger, M. (2001b). Building Dwelling Thinking. In M. Heidegger, Poetry, Language, Thought (A. Hofstadter trans.) (pp. 141-159). Harper Perennial.

Huntington, S.P. (2011). The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.

Jorjani, J.R. (2020). Prometheism. Arktos.

Jünger, E. (2009). La capanna nella vigna. Gli anni dell’occupazione, 1945-1948 (A. Iadicicco, trans.). Guanda.

Jünger, F.G. (1993). Die Perfektion derTechnik. Klostermann.

Locchi, G. (1982). Nietgsche, Wagner e il mito sovrumanista. Akropolis.

Luppi, S.G. (2020). Dal mito classico al Nomos della Terra: Genius loci, diritto, localizzazione. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 487-510). Mimesis. Mearsheimer, J.J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. Norton & Company.

Mutti, C. (2013, 30 March). Chaos. EreticaMente. http: / / www.ereticamente.net/2013/03/chaos.html

Mutti, C. (2019). La geopolitica: una teologia secolarizzata?. In C. Mutti, Prospettive geopolitiche. Studi, analisi, considerazioni (pp. 13-34). Effepi.

Norberg-Schulz, C. (1979). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli.

Park, С.С. (2003). An introduction to geography and religion. Routledge.

Perra, D. (2020). Dalla geografia sacra alla geopolitica. CinabroEdizioni.

Plesu, A. (2018). Pittoresco e malinconia. Un’analisi del sentimento della natura nella cultura europea (A. Paolicchi, Ed.). ETS.

Querejazu, A. (2016). Encountering the Pluriverse. Looking for Alternatives in Other Worlds.

Revista Brasileira de Politica International, voi. 59, n. 2, 1-16. https://doi.org/10.1590/0034- 7329201600207

Resta, С. (1996). 10 tesi di Geofilosofia. In L. Bonesio (Là), Appartenendo, e località: duomo e il territorio. SEB (now available in Geofilosofia.it,http://www.geofilosofia.it/terra/Resta_geotesi.html).

Resta, C. (2002). Ricordare l’origine. Riflessioni geofilosofiche. DRP, 4, 11-18.

Resta, C. (2012) Geofilosofia del Mediterraneo. Mesogea.

Savin, L. (2020). Ordo Pluriversalis. The End of Pax Лтепсапа & the Rise of Multipolarity (J. Arnold, trans.). Black House Publishing.

Schmitt, C. (1988). Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty (G. Schwab, trans.). MIT Press.

Schmitt, C. (1996). The Concept of the Political (G. Schwab, trans.). University of Chicago Press. Sciortino, L. (2020). Difesa del Genius loci. In S. Bolognini (Ed.), Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 765-776). Mimesis.

Siniscalco, L. (2019, December). Cosmological Creativity: An Aesthetic World Perspective. Mntae, voi. 6, n. 2-3,118-132.

Siniscalco, L. (2020a). Antaios: A Mythical and Symbolic Hermeneutics. Forum Philosophicum, voi. XXV, n. 1, 123-139.

Siniscalco, L. (2020b).“Fedeltà alla terra”. Il Genius loci della Erdgeschichte. In S. Bolognini (Ed.),

Prospettiva Ponte e Genius loci. Materiali per una ricerca (pp. 799-816). Mimesis.

Siniscalco, L. (2020c). Unità metafisica e pluralità religiosa. Scenari possibili, a partire dalla philosophia perennis. Nuovo Giornale di Filosofia della Religione (ISSN 2532-1676), n. 13/14, 162- 172.

Spengler, O. (1991) The Decline of the West (A. Helps & H. Werner, eds.; C.F. Atkinson, trans.). Oxford University Press.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.

Ordre et Chaos sont des concepts fondamentaux et archétypaux qui nous permettent de comprendre et d'ordonner la réalité. Grâce à la clé herméneutique qu'ils offrent, le présent article aborde la relation entre, d'une part, la tension vers l'ordre et la stabilité et, d'autre part, la dimension ontologique originelle indistincte et préformelle (distincte du désordre) dans le cadre de l'étude de la philosophie des lieux. Quelques déclinaisons plus spécifiques de cette question seront explorées le long de la trajectoire qui, partant de la géographie sacrée et de la figure du Genius loci, mène à des disciplines contemporaines telles que la géophilosophie et la géopolitique.

En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.

En effet, pour elles, la géophilosophie signifie une philosophie dirigée vers Gaea et sa topographie secrète et invisible. L'horizon de la géophilosophie est de "repenser radicalement l'habitation humaine sur la terre, en redécouvrant, après le drastique processus moderne d'uniformisation du monde, la qualité singulière des lieux, qui, non moins que la pluralité des existences singulières qui les habitent, ne peuvent être réduits à un simple "territoire" destiné, sous toutes ses formes, à la même exploitation intensive (Resta, 2010, p. 13). Les lieux sont caractérisés par des qualités spécifiques et irréductibles qui dérivent d'une relation féconde entre la nature, la culture et la civilisation humaine, et la dimension spirituelle. La géophilosophie n'a pas la prétention naïve de redécouvrir une nature "originelle" ou "pure" (et probablement jamais existante): sa composante "écologique" est liée à une approche holistique, fondée sur le mélange intégral et structurel d'une pluralité de niveaux d'être.

Dans les Principes du calcul infinitésimal, qui ont également été publiés en italien...

Dans les Principes du calcul infinitésimal, qui ont également été publiés en italien...

Pourtant, les aspects métapolitiques du soi-disant "populisme" sont passés inaperçus en Italie...

Pourtant, les aspects métapolitiques du soi-disant "populisme" sont passés inaperçus en Italie...

Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.

Il ne suffit donc pas que les « islamo-gauchistes » nous désignent, en tant qu’héritiers de la civilisation européenne, comme ennemis. Il nous revient de ne pas subir, mais au contraire de reprendre l’offensive en tenant compte de l’ensemble du problème. Au-delà de l’ennemi contingent, nous devons considérer comme ennemies, donc combattre, toutes les idéologies qui prétendent nier la réalité de notre identité au nom d’une religion de l’universel quasiment totalitaire, et priver nos peuples de leur droit inaltérable à la continuité historique, culturelle et biologique.

Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.

Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.

La dégénérescence démocratique est clairement exprimée par Aristophane dans sa comédie Les Chevaliers ou Les Cavaliers (424 av. J.-C.), une représentation pas trop métaphorique des dernières années de la vie politique athénienne.

La dégénérescence démocratique est clairement exprimée par Aristophane dans sa comédie Les Chevaliers ou Les Cavaliers (424 av. J.-C.), une représentation pas trop métaphorique des dernières années de la vie politique athénienne.

On est déjà sous la Ve république :

On est déjà sous la Ve république : Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels :

Gobineau lit le livre de Tocqueville sur l’Ancien régime et la révolution (ô France sinistre, voyez mon coq hérétique) ; voici ses commentaires cruels : Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :

Soyons ironiques pour terminer. Voici ce que Tocqueville écrit du métis dans ses Quinze jours dans le désert (un des textes les plus beaux qui soient ; on y reviendra) :

Montée pacifique ou endiguement?

Montée pacifique ou endiguement? Questions planétaires et changements dans la composition de la puissance - Le "Smart Power"

Questions planétaires et changements dans la composition de la puissance - Le "Smart Power"

"Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].

"Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].