Jean-François Fiorina s’entretient avec Olivier Zajec

Ex: http://notes-geopolitiques.com

Constamment mise à jour et rééditée, l’Introduction à l’analyse géopolitique d’Olivier Zajec (Le Rocher, 2018), publiée pour la première fois en 2013, est en passe de devenir un classique, et son auteur l’une des figures universitaires marquantes de sa génération.

Très impliqué dans la réflexion stratégique, c’est aussi un pédagogue qui excelle dans l’art de sensibiliser le grand public aux questions complexes, comme l’illustre son superbe album de 2017, Frontières (Chronique Editions).

Il n’en était que plus indiqué pour nous parler de son parcours, de sa vision de la géopolitique, et des évolutions que connaît cette discipline, instrument indispensable, résume-t-il, pour « saisir l’alterité » et comprendre les transformations du monde.

Comment en êtes-vous venu à la géopolitique, puis avez-vous choisi d’orienter votre enseignement vers cette discipline ?

Je suis venu à la géopolitique par l’histoire (maîtrise puis agrégation), avant de choisir la science politique comme enseignant-chercheur, à l’issue de ma thèse.

Plus j’enseigne la géopolitique et les Relations internationales, que ce soit à mes étudiants de master à Lyon 3, ou aux officiers dans les écoles de guerre, en France comme à l’étranger, et plus le socle historique m’apparaît comme indispensable.

En règle générale, les géopoliticiens qui ne se préoccupent que d’économie ou de science politique – pour ne rien dire de ceux qui ont un agenda purement idéologique – ont tendance à privilégier les dynamiques par rapport aux inerties, même inconsciemment.

La géopolitique est l’art de pondérer ces deux forces, en tenant compte des conditionnements culturels et spatiaux.

L’histoire, qui donne l’intuition de la longue durée, de ce qui est « lent à couler, à se transformer », comme l’écrivait Braudel, est donc l’une des ancres référentielles majeures de la géopolitique.

Il n’y a pas d’analyse socio-spatiale utile sans prise en compte de la longue durée.

Pour comprendre notre monde, où s’entremêlent sans cesse passé et présent, mémoires et espoirs, coopération et compétition, peut-être vaut-il mieux lire René Grousset que Robert Kaplan.

Vous avez consacré votre thèse à Nicholas Spykman. Sa pensée ou à tout le moins sa méthode d’analyse sont-elles toujours utiles aujourd’hui ?

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques.

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques.

Tous les manuels répètent ce topos. C’est malheureusement une perspective complètement faussée, qui montre à quel point l’historiographie des concepts et théories géopolitiques est parfois mal connue en France, malgré les travaux récents de Martin Motte, de Pascal Vénier, de Florian Louis, de Philippe Boulanger et d’autres auteurs.

L’originalité de Spykman réside en premier lieu dans sa formation sociologique, laquelle prend racine dans la thèse de doctorat qu’il consacre à la sociologie de Georg Simmel en 1923, et qui fut lue avec profit dans l’entre-deux guerres par de nombreux sociologues, philosophes et spécialistes de relations internationales, parmi lesquels le jeune Aron, comme je l’ai montré dans une biographie publiée en 2016.

Cette culture sociologique, fondée sur une intégration fonctionnelle des interactions, des distances et du conflit, contribue à faire de Spykman un cas singulier chez les politistes et les « géopoliticiens » de l’entre-deux guerres : « Je suis, répétera-t-il souvent, un théoricien social, l’un de ceux qui adaptent un peu de leur théorie sociale dans le domaine des relations internationales… »

Spykman, en raison de son éducation au regard sociologique, sera de fait l’un des rares pionniers des Relations internationales à penser le mot relations au même titre que le mot international.

C’est extrêmement moderne, presque constructiviste, et cela se passe à la fin des années 1920 !

La géopolitique de ce globe-trotter polyglotte est en réalité une géo-sociologie, une modélisation socio-spatiale qui fait la différence entre l’aspect quantitatif de la force, et l’aspect qualitatif de la puissance.

Son concept de « rimland », par exemple, privilégie l’équilibre à l’opposition. Contrairement à ce que répètent les manuels à ce propos, c’est Mackinder, beaucoup plus que Spykman, qui inspire le containment de la Guerre froide.

Spykman est mort prématurément en 1943. En quoi est-il utile dans le monde multipolaire qui est déjà le nôtre ?

D’abord, par sa méthode. Pour lui, la géostructure demeure bien la plus permanente des réalités de la politique internationale.

Mais il est également le premier, des décennies avant la Critical Geopolitics, à faire reposer sa théorie des Relations internationales sur un socle « social ». C’est d’une géopolitique interstitielle et contextualisée de ce type dont nous avons aujourd’hui besoin, me semble-t-il. La géopolitique n’est pas une « science » déterministe.

C’est une méthode d’approche des conditionnements de la scène internationale.

Elle nous suggère des modèles, plutôt que de nous imposer des lois. C’est cette approche dont Spykman a été le pionnier négligé.

Redécouvrir la géopolitique à travers son regard est extrêmement enrichissant.

Par quels autres auteurs, anciens ou actuels, avez-vous été marqué ?

Bien entendu, en matière de géopolitique, il faut connaître et redécouvrir les « classiques » : Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer, pour s’apercevoir tout à la fois de la richesse de leur pensée (les Allemands, Ratzel surtout, ont été caricaturés) mais également… de leurs limites. Mahan n’est pas très profond, il a beaucoup emprunté.

Mackinder a un regard qui embrasse les continents et brasse les époques, mais son anglo-centrisme outré lui fait exagérer la dichotomie terre-mer d’une manière excessive.

Les auteurs les plus intéressants, anciens ou nouveaux, sont pour moi ceux qui se situent généralement aux marges de la géopolitique.

Par exemple le sociologue Robert Park et son concept de Human Ecology, l’approche d’économie géographique de l’économiste Paul Krugman, ou le travail pionnier et extrêmement pénétrant réalisé sur les frontières par le géographe Michel Foucher.

Pour la synthèse entre géopolitique et stratégie, Coutau-Bégarie doit être lu et relu, car nul n’est plus clair et synthétique.

Le terme « géopolitique » est aujourd’hui très utilisé, souvent de manière extensive, et parfois abusive. Tout ne se résume pas à la géopolitique. A contrario, certains auteurs considèrent aujourd’hui que la mondialisation, parce qu’elle ôte de l’influence aux Etats, donc relativise l’importance politique du territoire, rend la géopolitique, sinon obsolète, en tout cas moins légitime. Comment vous situez-vous dans ce débat ? Et d’une manière générale, dans quelle(s) direction(s) la géopolitique évolue-t-elle aujourd’hui ?

L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914.

L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914.

Son extension ne vaut nullement garantie d’un futur pacifique. Ainsi que le rappelait Hassner dans une optique tout aronienne, « l’universalité ne saurait faire fi de la pluralité, le cosmopolitique de l’interétatique, donc de la rivalité et du conflit ».

La géopolitique a un bel avenir devant elle, contrairement à certaines théories performatives à obsolescence programmée qui promettent, semble-t-il, de disparaître avec les cohortes les plus idéologisées de la génération du baby-boom.

Les années 1990-2000 ont été marquées par une illusion intellectuelle, parfois fortement polarisée idéologiquement.

Après avoir diagnostiqué la fin de la géographie (O’Brien), de l’histoire (Fukuyama), ou des frontières (Ohmae), les analystes transnationalistes ou libéraux-institutionnalistes semblent aujourd’hui sur la défensive.

Sans sous-estimer la force des phénomènes globaux de convergence normative, il nous faut effectivement constater que, dans la société internationale contemporaine, les dynamiques de différenciation politiques semblent bien progresser au rythme même des dynamiques d’uniformisation technologiques.

Je fais souvent la comparaison avec le processus de mise à feu thermonucléaire, fondé sur la fission-fusion : nous voyons en effet à l’oeuvre dans la géopolitique mondiale une concomitance de la fusion globale (économique, financière et technologique) et des fissions locales (culturelles et identitaires).

La première s’accélère, les autres se multiplient. Mal régulé, ce mélange peut libérer des forces explosives d’une intensité accrue.

Le plus urgent, pour préserver la paix, est sans doute de considérer avec attention les mutations dynamiques de la structure internationale actuelle, en estimant à leur juste poids les agendas politiques et culturels des acteurs qui la polarisent.

Certains auteurs voudraient que le monde à venir ne soient fait que de lieux et d’espaces interconnectés d’où les appartenances auraient quasi-disparu.

C’est une dangereuse illusion, qui sous-estime la centralité renouvelée du politique dans notre monde réticulé où la connexion, je le répète souvent aux étudiants, n’est pas forcément le lien.

Entre le local et le global, il y aura toujours des territoires politiquement appropriés, représentés et défendus par des États.

Ces derniers utiliseront le droit et la technologie comme des instruments et non des fins en soi, de manière à augmenter leur influence et densifier leur puissance, au nom de leur autonomie stratégique et de leur liberté d’action.

C’est la raison pour laquelle la géopolitique est aussi intéressante : interprétative et non explicative, elle permet de tempérer nos projections, en modélisant les conditionnements qui agiront sur les matrices de coopération, de compétition et d’opposition de cette nouvelle scène internationale.

En ce sens, les analyses que l’on pourrait appeler « statophobes » voilent la réalité des relations internationales.

Il y a, me semble-t-il, un immense désir d’État dans le monde. Mais des États réformés. Représentatifs. Respectueux de leurs peuples. Que veulent d’ailleurs ces derniers ?

Une connexion au niveau global qui ne détériore pas le respect de leur identité au niveau local.

L’État, à la charnière du global et du local, est donc consubstantiel à la mondialisation, parce que dans un monde accéléré, on attend de lui qu’il assure la paix et la sécurité sur un territoire, en produisant du commun plutôt que de se soumettre aux seules lois du marché.

Sur ce point de la place des États dans la mondialisation, vous avez parfaitement raison de dire que tout ne se résume pas à la géopolitique. Il faut aussi, entre autres, se tourner vers la théorie des relations internationales.

Comme le rappelle ainsi avec raison Michael Williams, reprenant en cela des avertissements similaires du constructiviste Alexander Wendt, « Il est important de noter que l’État demeure une limite – non la limite de la communauté politique. Reconnaître la centralité continue des acteurs étatiques n’empêche en aucune manière le développement – et l’étude analytique – d’autres formes d’ordres, d’institutions, de solidarités transversales et de transformations par-delà les frontières ».

Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ?

Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ?

L’analyse de Thomas Gomart est fondamentalement juste. Il faut également lire les développements qu’il a récemment consacrés à la notion d’intérêt national.

En étant sur une ligne pour l’essentiel complémentaire, j’aurais simplement tendance à dire que le moment que nous vivons est sans doute autant « clausewitzien » que « machiavélien ».

Machiavel raisonne en termes de rapports de force transactionnels. Il faut le compléter avec les aspects interactionnels de la théorie réaliste de la guerre clausewitzienne. Celle-ci ne peut pas être restreinte à la stratégie dite « classique ».

Relire Clausewitz, c’est comprendre l’importance de distinguer, pour reprendre son expression, les genres de guerres dans lesquels s’engagent ou auxquelles se préparent les États, et les relations stratégiques qui en découlent au niveau international.

Ceux qui ont négligé Clausewitz pendant la parenthèse idéaliste des années 1990-2000 ont eu tendance à oublier que De la Guerre était un ouvrage de théorie sociale, fondée non pas sur les seuls rapports de force, mais sur la dialectique des intérêts et des volontés.

Et précisément, la dissuasion nucléaire est une dialectique, avant d’être un rapport de force. Les Français l’ont parfaitement compris avec leur concept de stricte suffisance.

La dissuasion reste plus que jamais pertinente et stabilisatrice dans le monde qui vient. Simplement, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes.

Sous la voûte nucléaire qui nous garantit des guerres absolues, un considérable espace de conflits potentiels – y compris de guerres majeures – demeure, qu’il faut anticiper et auxquels il faut se préparer en renforçant l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe.

Que peut apporter une culture géopolitique aux futurs managers qui auront à évoluer dans une économie mondialisée ?

Le sens des permanences, qui seul donne l’intelligence des transformations. Et je ne vois pas d’aptitude professionnelle qui soit plus précieuse aujourd’hui.

Que faudrait-il enseigner concrètement aux étudiants en matière de géopolitique ?

Je constate depuis une dizaine d’années, à l’occasion des cours et des conférences que je donne en stratégie, géopolitique ou relations internationales, que le niveau de culture historique, artistique, religieuse et surtout littéraire décroît de manière dramatique. Ce n’est pas un lamento régressif.

C’est un fait brut, massif, inquiétant. Or, il ne peut y avoir de compréhension, d’interprétation, de saisie de ce qui porte l’autre, de ses traumatismes historiques, de ce qui l’attache à un territoire, sans prise en compte de sa matrice spirituelle, de ses modes de représentation du bien et du mal, du beau et du laid, du juste et de l’injuste.

On ne saisit pas la spécificité iranienne sans connaître sa poésie millénaire. Balzac permet toujours de comprendre ce pays déconcertant qu’est la France. Kennan – l’un de mes auteurs préférés – conseillait au Département d’Etat de lire Tchekhov plutôt que les briefs de la CIA pour mieux comprendre les Russes.

Sans les humanités, nous analysons à vide.

Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

Le rejet de la culture générale dans les écoles qui forment les élites françaises est une stupidité sans nom. L’économie, le marketing, sont importants. Mais c’est la culture, pas l’économie, qui nous empêche de nous jeter les uns sur les autres.

La culture n’est pas un produit de nos déterminismes sociaux, elle n’est pas un outil de reproduction de ces derniers, c’est au contraire ce qui permet de leur échapper. Elle est tout ce qui peut parfois paraître inutile de prime abord.

Mais c’est cette culture générale qui donne son prix à une analyse géopolitique, à une dissertation d’économie, à un policy paper de think-tank, parce qu’elle permet de lever le nez des chiffres ou des oracles liés aux taux de croissance, au débit internet, ou au nombre de porte-avions.

Je conseillerais aux étudiants en géopolitique de ne pas utiliser exclusivement les méthodologies instrumentales et quantifiées qu’on leur présente parfois comme plus efficaces, et d’investir aussi dans les outils d’analyse qui permettent d’approfondir l’inquantifiable des vies humaines.

Simone Weil avait saisi cette dimension lorsqu’elle écrivait que « La perte du passé, collective ou individuelle, est la grande tragédie humaine, et nous avons jeté le nôtre comme un enfant déchire une rose. C’est avant tout pour éviter cette perte, concluait-elle, que les peuples résistent désespérément à la conquête. »

Lire cette phrase, la retenir, la méditer, permet de mieux comprendre la raison pour laquelle un petit pays peut résister à un grand pendant si longtemps.

La géopolitique, méthode d’approche multidisciplinaire des Relations internationales, permet de mieux saisir l’altérité.

À condition de l’ouvrir à l’histoire et à la littérature : celles-ci nous fournissent les clés d’un passé qui, en transmettant ce qui fut, nous murmure parfois ce qui sera.

Comment a été reçu votre dernier livre ?

Frontières, paru en 2017, a été bien reçu. Je suis très fier que l’Armée de terre l’ait distingué par le prix « L’Épée ».

Mieux nous comprendrons la nécessité fonctionnelle et indépassable des frontières, moins il y aura de murs dans le monde.

Faire de la géopolitique, c’est également, me semble-t-il, comprendre ce type de paradoxes.

Pour en savoir plus sur Olivier Zajec:

Olivier Zajec, 43 ans, est maître de conférences en science politique à la faculté de droit de l’université Jean Moulin – Lyon III (EA 4586), où il a fondé et dirige l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD).

Agrégé et docteur en Histoire des relations internationales (Paris-IV Sorbonne), diplômé de l’École Spéciale Militaire de Saint Cyr et de Sciences-Po Paris, il est membre du Conseil scientifique et chef du cours de géopolitique de l’École de Guerre (Paris) depuis 2015.

Conférencier à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN), à Paris Sorbonne Université Abou Dhabi (PSUAD) et au Centre des Hautes Études Militaires (CHEM), il est chargé de recherches à l’Institut de Stratégie Comparée (ISC, Paris) et directeur adjoint de la revue Stratégique.

En même temps, il collabore régulièrement à diverses publications de défense et de relations internationales : Le Monde diplomatique, Défense et sécurité internationale (DSI), Res Militaris, Conflits, La Revue de Défense nationale.

Il prépare actuellement un ouvrage consacré aux fonctions politiques de la guerre dans les relations internationales.

Olivier Zajec est l’auteur de nombreux articles et de divers ouvrages, dont :

– La Mesure de la Force. Traité de stratégie de l’École de Guerre, (avec Martin Motte, Jérôme de Lespinois et Georges-Henri Soutou), Paris, Tallandier, avril 2018 (voir CLES, HS 81, janvier 2019, notre entretien avec Martin Motte) ;

– Frontières. Des confins d’autrefois aux murs d’aujourd’hui, Paris, Éditions Chronique, septembre 2017 (Prix « L’Épée » 2018) ;

– French Military Operations, dans Hugo Meijer and Marco Wyss (dir.), The Handbook on European Armed Forces, Oxford University Press ;

– La formation des élites militaires : un enjeu de politique publique, Stratégique, n° 116, août 2017 ;

– Introduction à l’analyse géopolitique. Histoire, outils, méthodes, quatrième édition revue et augmentée, Paris, Éditions du Rocher, septembre 2018 ;

– La formation des élites militaires : un enjeu de politique publique, Stratégique, n° 116, août 2017 ;

– Hyperconnectivité et souveraineté : les nouveaux paradoxes opérationnels de la puissance aérienne, Défense et sécurité internationale, septembre 2017 ;

– Security studies et pensée stratégique française : de la vision globale à la myopie contextuelle, Res Militaris. Revue européenne d’études militaires, hors-série France : opérations récentes, enjeux futurs, décembre 2016 ;

– Nicholas J. Spykman, l’invention de la géopolitique américaine, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, mars 2016 (Prix Albert Thibaudet 2016) ;

– Carl von Clausewitz en son temps : die Natur des Mannes, lecture critique de Bruno Colson, Clausewitz, Paris, Perrin, 2016, Stratégique, n° 114, décembre 2016.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Non, le fond du problème est ailleurs et nos sociétés libérales souffrent de la même faiblesse que le système soviétique, à savoir celle à laquelle toute société complexe, au sens que Joseph Tainter donne à ce terme dans L’Effondrement des sociétés complexes, doit faire face lorsqu’elle se retrouve confrontée à une crise de grande ampleur. De ce point de vue, les sociétés complexes sont vues comme des organisations de résolution de problèmes qui sont toutes invitées à trouver une solution à une équation insoluble : ces problèmes appellent des solutions de plus en plus coûteuses à mesure que la société se complexifie. Il s’agit là de la décroissance du rendement marginal, soit la diminution du rendement par unité supplémentaire d’investissement. C’est la loi d’airain du déclin civilisationnel…

Non, le fond du problème est ailleurs et nos sociétés libérales souffrent de la même faiblesse que le système soviétique, à savoir celle à laquelle toute société complexe, au sens que Joseph Tainter donne à ce terme dans L’Effondrement des sociétés complexes, doit faire face lorsqu’elle se retrouve confrontée à une crise de grande ampleur. De ce point de vue, les sociétés complexes sont vues comme des organisations de résolution de problèmes qui sont toutes invitées à trouver une solution à une équation insoluble : ces problèmes appellent des solutions de plus en plus coûteuses à mesure que la société se complexifie. Il s’agit là de la décroissance du rendement marginal, soit la diminution du rendement par unité supplémentaire d’investissement. C’est la loi d’airain du déclin civilisationnel…

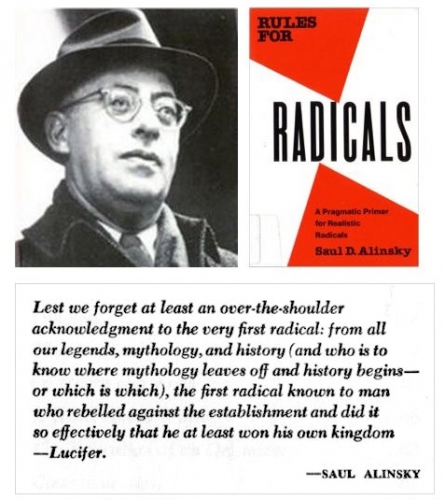

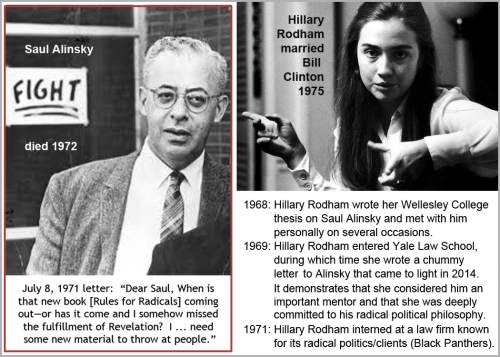

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)

1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche) Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?

Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ? Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».

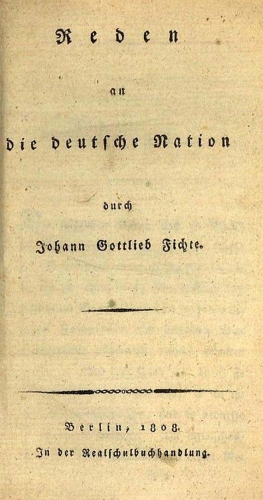

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ?

aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ? « Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6)

« Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6) L’idée fichtéenne de nation

L’idée fichtéenne de nation

"Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."

"Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."

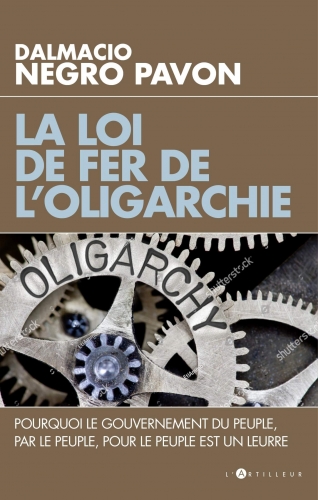

Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

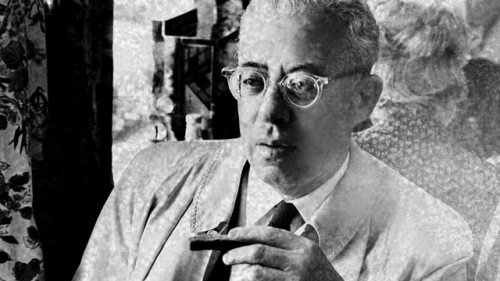

Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ». Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française.

Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française. C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans.

C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans. La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ».

La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ». Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus.

Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus. Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).

Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).

Enfin, dans la 6e Épître, Dante reprend les thèses fondamentales de la Monarchie. Il utilise cette doctrine comme un argument dans la critique de la notion de liberté : Florence, en affirmant son indépendance vis-à-vis de l’Empire et sa liberté à se gouverner elle-même (en choisissant ses magistrats), rejette la vraie liberté, considérée comme un héritage sacré garantie par une longue habitude. Dante attribue aux Florentins la volonté de considérer le pouvoir impérial comme caduque. Il concède pourtant que l’autorité impériale a négligée l’Italie. C’est pourquoi il assimile cette revendication de liberté à une affirmation absurde. Il prétend discerner dans la réalité des temps les signes divins de la providence. Il donne ainsi les instruments théoriques d’une déconstruction de la réalité florentine : la liberté comme privation de la sagesse. La plus haute réflexion politique de Dante s’achève ainsi sur un trône vide dans le chant 30 du Paradis de la Divine Comédie.

Enfin, dans la 6e Épître, Dante reprend les thèses fondamentales de la Monarchie. Il utilise cette doctrine comme un argument dans la critique de la notion de liberté : Florence, en affirmant son indépendance vis-à-vis de l’Empire et sa liberté à se gouverner elle-même (en choisissant ses magistrats), rejette la vraie liberté, considérée comme un héritage sacré garantie par une longue habitude. Dante attribue aux Florentins la volonté de considérer le pouvoir impérial comme caduque. Il concède pourtant que l’autorité impériale a négligée l’Italie. C’est pourquoi il assimile cette revendication de liberté à une affirmation absurde. Il prétend discerner dans la réalité des temps les signes divins de la providence. Il donne ainsi les instruments théoriques d’une déconstruction de la réalité florentine : la liberté comme privation de la sagesse. La plus haute réflexion politique de Dante s’achève ainsi sur un trône vide dans le chant 30 du Paradis de la Divine Comédie.

After the fall of the Third Reich in 1945, Schelsky joined the German Red Cross and formed its effective Suchdienst (service to trace down missing persons). In 1949 he became a Professor at the Hamburg "Hochschule für Arbeit und Politik", in 1953 at Hamburg University, and in 1960 he went to the University of Münster. There he headed what was then the biggest West German centre for social research, in Dortmund.

After the fall of the Third Reich in 1945, Schelsky joined the German Red Cross and formed its effective Suchdienst (service to trace down missing persons). In 1949 he became a Professor at the Hamburg "Hochschule für Arbeit und Politik", in 1953 at Hamburg University, and in 1960 he went to the University of Münster. There he headed what was then the biggest West German centre for social research, in Dortmund. After the Second World War, no longer a National Socialist, Schelsky became a star of applied sociology, due to his great gift of anticipating social and sociological developments. He published books on the theory of institutions, on social stratification, on the sociology of family, on the sociology of sexuality, on the sociology of youth, on Industrial Sociology, on the sociology of education, and on the sociology of the university system. In Dortmund, he made the Social Research Centre a West German focus of empirical and theoretical studies, being especially gifted in finding and attracting first class social scientists, e.g. Dieter Claessens, Niklas Luhmann, and many more.

After the Second World War, no longer a National Socialist, Schelsky became a star of applied sociology, due to his great gift of anticipating social and sociological developments. He published books on the theory of institutions, on social stratification, on the sociology of family, on the sociology of sexuality, on the sociology of youth, on Industrial Sociology, on the sociology of education, and on the sociology of the university system. In Dortmund, he made the Social Research Centre a West German focus of empirical and theoretical studies, being especially gifted in finding and attracting first class social scientists, e.g. Dieter Claessens, Niklas Luhmann, and many more. Schelsky was able to design Bielefeld University as an innovative institution of the highest academic quality, both in research and in thought. But the fact that his own university had moved away from his ideas hit him hard. His later books, criticizing ideological sociology (very much acclaimed now by conservative analysts) and on the sociology of law (quite influential in the Schools of Law) kept up his reputation as an outstanding thinker, but fell out of grace with younger sociologists. Moreover, his fascinating analyses, being of highest practical value, went out of date for the same reason; only by 2000 did new sociologists start to read him again.

Schelsky was able to design Bielefeld University as an innovative institution of the highest academic quality, both in research and in thought. But the fact that his own university had moved away from his ideas hit him hard. His later books, criticizing ideological sociology (very much acclaimed now by conservative analysts) and on the sociology of law (quite influential in the Schools of Law) kept up his reputation as an outstanding thinker, but fell out of grace with younger sociologists. Moreover, his fascinating analyses, being of highest practical value, went out of date for the same reason; only by 2000 did new sociologists start to read him again.

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat.

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat. F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat.

F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat. Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.

Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.![ineptocracie_thumb[2].png](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/02/1259712049.png)

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Mais l’œuvre du publiciste de Weimar n’a pas seulement eu écho à travers les travaux d’auteurs plus ou moins conservateurs : la réception de la pensée du juriste a pour spécificité d’être étonnamment polarisée. Jürgen Habermas lui-même, l’un des plus farouches contempteurs du théoricien du politique, n’a pas manqué de reconnaître l’exactitude du constat de Schmitt qui conclut à une déliquescence de la logique parlementaire. L’histoire de l’ « espace public » suit, en effet, à la lettre l’analyse que soumet Carl Schmitt de la transformation progressive du parlementarisme [

Mais l’œuvre du publiciste de Weimar n’a pas seulement eu écho à travers les travaux d’auteurs plus ou moins conservateurs : la réception de la pensée du juriste a pour spécificité d’être étonnamment polarisée. Jürgen Habermas lui-même, l’un des plus farouches contempteurs du théoricien du politique, n’a pas manqué de reconnaître l’exactitude du constat de Schmitt qui conclut à une déliquescence de la logique parlementaire. L’histoire de l’ « espace public » suit, en effet, à la lettre l’analyse que soumet Carl Schmitt de la transformation progressive du parlementarisme [

Si en Allemagne ou en Italie, les emprunts contemporains aux théories de Schmitt peuvent prendre appui sur de véritables précédents, Zarka souligne qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène assez nouveau en France » [

Si en Allemagne ou en Italie, les emprunts contemporains aux théories de Schmitt peuvent prendre appui sur de véritables précédents, Zarka souligne qu’il s’agit en réalité d’un « phénomène assez nouveau en France » [ Depuis une dizaine d’années, les études schmittiennes se sont élargies à la question d’un prolongement continental et européen de la notion du « politique ». Ce phénomène naissant, encore à l’état d’un décantage initial, fut impulsé, pour l’essentiel, par les recherches de Christoph Schönberger et d’Ulrich K. Preuss [

Depuis une dizaine d’années, les études schmittiennes se sont élargies à la question d’un prolongement continental et européen de la notion du « politique ». Ce phénomène naissant, encore à l’état d’un décantage initial, fut impulsé, pour l’essentiel, par les recherches de Christoph Schönberger et d’Ulrich K. Preuss [

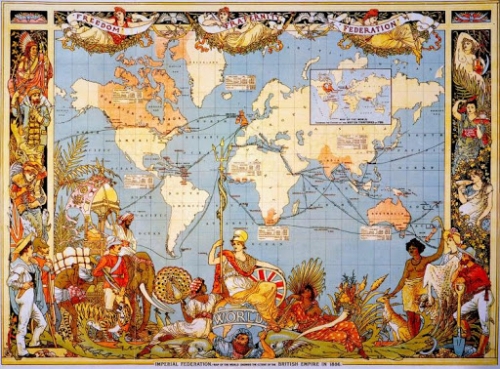

Ce paradigme spatial apparaît très explicitement dans la doctrine Monroe de 1823. Cette théorie américaine revendique l’indépendance de tous les Etats américains, interdit leur colonisation par des Etats tiers et défend à ceux-ci d’intervenir en leur sein. Elle crée donc un corpus de règles ayant vocation à s’appliquer à un grand espace qui est l’espace américain. La difficulté réside dans le fait que la doctrine Monroe a évolué avec le temps. Elle est passée d’un non-interventionnisme catégorique à un impérialisme intransigeant, d’une neutralité à une position morale donnant le droit de s’ingérer dans les affaires des pays du monde entier. « L’aversion de tous les juristes positifs contre une telle doctrine est bien compréhensible ; devant pareille imprécision du contenu normatif, le positiviste a le sentiment que le sol se dérobe sous lui », ironise l’auteur. En fait, les américains ont modifié leur interprétation de la doctrine Monroe au fil du temps et de leurs intérêts. La raison d’Etat se passe facilement des débats juridiques car contrairement à ce que de nombreux juristes pensent, dans la lignée du positivisme juridique, le droit ne créé rien. Il est simplement le reflet d’un rapport de forces. Les marxistes le désigneraient comme étant une superstructure.

Ce paradigme spatial apparaît très explicitement dans la doctrine Monroe de 1823. Cette théorie américaine revendique l’indépendance de tous les Etats américains, interdit leur colonisation par des Etats tiers et défend à ceux-ci d’intervenir en leur sein. Elle crée donc un corpus de règles ayant vocation à s’appliquer à un grand espace qui est l’espace américain. La difficulté réside dans le fait que la doctrine Monroe a évolué avec le temps. Elle est passée d’un non-interventionnisme catégorique à un impérialisme intransigeant, d’une neutralité à une position morale donnant le droit de s’ingérer dans les affaires des pays du monde entier. « L’aversion de tous les juristes positifs contre une telle doctrine est bien compréhensible ; devant pareille imprécision du contenu normatif, le positiviste a le sentiment que le sol se dérobe sous lui », ironise l’auteur. En fait, les américains ont modifié leur interprétation de la doctrine Monroe au fil du temps et de leurs intérêts. La raison d’Etat se passe facilement des débats juridiques car contrairement à ce que de nombreux juristes pensent, dans la lignée du positivisme juridique, le droit ne créé rien. Il est simplement le reflet d’un rapport de forces. Les marxistes le désigneraient comme étant une superstructure.

Ouvrage court mais très exigeant, Le droit des peuples réglé sur le grand espace constitue une bonne introduction à l’ouvrage majeur Le nomos de la terre qu’écrira par la suite Carl Schmitt. Ecrit dans un style toujours clair sans être universitaire, le livre présente le grand mérite d’être en avance sur son temps. A une époque où l’on réfléchissait encore en termes de nation, il anticipe largement les grandes évolutions du monde. Aujourd’hui, comment nier que le monde est traversé par une logique de blocs animés par une puissance dominante. L’espace américain est dominé par les Etats-Unis, l’espace asiatique par la Chine et l’espace eurasiatique par la Russie. Il n’y a guère que l’Europe qui ne suit pas cette évolution. En effet, au lieu de s’ancrer dans son espace culturel et religieux, elle a préféré se dissoudre dans un système technico-économique abstrait sous-tendu par les inévitables droits de l’homme. A trop nier l’espace, on finit par nier l’homme comme produit d’un enracinement culturel pour aboutir à l’homme-marchandise.

Ouvrage court mais très exigeant, Le droit des peuples réglé sur le grand espace constitue une bonne introduction à l’ouvrage majeur Le nomos de la terre qu’écrira par la suite Carl Schmitt. Ecrit dans un style toujours clair sans être universitaire, le livre présente le grand mérite d’être en avance sur son temps. A une époque où l’on réfléchissait encore en termes de nation, il anticipe largement les grandes évolutions du monde. Aujourd’hui, comment nier que le monde est traversé par une logique de blocs animés par une puissance dominante. L’espace américain est dominé par les Etats-Unis, l’espace asiatique par la Chine et l’espace eurasiatique par la Russie. Il n’y a guère que l’Europe qui ne suit pas cette évolution. En effet, au lieu de s’ancrer dans son espace culturel et religieux, elle a préféré se dissoudre dans un système technico-économique abstrait sous-tendu par les inévitables droits de l’homme. A trop nier l’espace, on finit par nier l’homme comme produit d’un enracinement culturel pour aboutir à l’homme-marchandise.

The most radical contradiction with Spengler made by Moeller van den Bruck was the rejection of Spengler’s cultural morphology, since Moeller believed that Germany could not even be classified as part of the “West,” but rather that it represented a distinct culture in its own right, one which even had more in common in spirit with Russia than with the “West,” and which was destined to rise while France and England fell.[10] However, we must note here that the notion that Germany is non-Western was not unique to Moeller, for Werner Sombart, Edgar Julius Jung, and Othmar Spann have all argued that Germans belonged to a very different cultural type from that of the Western nations, especially from the culture of the Anglo-Saxon world. For these authors, Germany represented a culture which was more oriented towards community, spirituality, and heroism, while the modern “West” was more oriented towards individualism, materialism, and capitalistic ethics. They further argued that any presence of Western characteristics in modern Germany was due to a recent poisoning of German culture by the West which the German people had a duty to overcome through sociocultural revolution.[11]

The most radical contradiction with Spengler made by Moeller van den Bruck was the rejection of Spengler’s cultural morphology, since Moeller believed that Germany could not even be classified as part of the “West,” but rather that it represented a distinct culture in its own right, one which even had more in common in spirit with Russia than with the “West,” and which was destined to rise while France and England fell.[10] However, we must note here that the notion that Germany is non-Western was not unique to Moeller, for Werner Sombart, Edgar Julius Jung, and Othmar Spann have all argued that Germans belonged to a very different cultural type from that of the Western nations, especially from the culture of the Anglo-Saxon world. For these authors, Germany represented a culture which was more oriented towards community, spirituality, and heroism, while the modern “West” was more oriented towards individualism, materialism, and capitalistic ethics. They further argued that any presence of Western characteristics in modern Germany was due to a recent poisoning of German culture by the West which the German people had a duty to overcome through sociocultural revolution.[11] However, Freyer argued that the idea of historical (cultural) types and that cultures were the product of an essence which grew over time were already expressed in different forms long before Spengler in the works of Karl Lamprecht, Wilhelm Dilthey, and Hegel. It is also noteworthy that Freyer’s own sociology of cultural categories differed from Spengler’s morphology. In his earlier works, Freyer focused primarily on the nature of the cultures of particular peoples (Völker) rather than the broad High Cultures, whereas in his later works he stressed the interrelatedness of all the various European cultures across the millennia. Rejecting Spengler’s notion of cultures as being incommensurable, Freyer’s “history regarded modern Europe as composed of ‘layers’ of culture from the past, and Freyer was at pains to show that major historical cultures had grown by drawing upon the legacy of past cultures.”[14] Finally, rejecting Spengler’s historical determinism, Freyer had “warned his readers not to be ensnared by the powerful organic metaphors of the book [Der Untergang des Abendlandes] … The demands of the present and of the future could not be ‘deduced’ from insights into the patterns of culture … but were ultimately based on ‘the wager of action’ (das Wagnis der Tat).”[15]

However, Freyer argued that the idea of historical (cultural) types and that cultures were the product of an essence which grew over time were already expressed in different forms long before Spengler in the works of Karl Lamprecht, Wilhelm Dilthey, and Hegel. It is also noteworthy that Freyer’s own sociology of cultural categories differed from Spengler’s morphology. In his earlier works, Freyer focused primarily on the nature of the cultures of particular peoples (Völker) rather than the broad High Cultures, whereas in his later works he stressed the interrelatedness of all the various European cultures across the millennia. Rejecting Spengler’s notion of cultures as being incommensurable, Freyer’s “history regarded modern Europe as composed of ‘layers’ of culture from the past, and Freyer was at pains to show that major historical cultures had grown by drawing upon the legacy of past cultures.”[14] Finally, rejecting Spengler’s historical determinism, Freyer had “warned his readers not to be ensnared by the powerful organic metaphors of the book [Der Untergang des Abendlandes] … The demands of the present and of the future could not be ‘deduced’ from insights into the patterns of culture … but were ultimately based on ‘the wager of action’ (das Wagnis der Tat).”[15] Like their Revolutionary Conservative precursors, New Rightists reject any fatalist and determinist notion of history, and do not believe that any people is doomed to inevitable decline; “Decadence is therefore not an inescapable phenomenon, as Spengler wrongly thought,” wrote Pierre Krebs, echoing the thoughts of other authors.[23] While the New Rightists accept Spengler’s idea of Western decline, they have posed Europe and the West as two antagonistic entities. According to this new cultural philosophy, the genuine European culture is represented by numerous traditions rooted in the most ancient European cultures, and must be posed as incompatible with the modern “West,” which is the cultural emanation of early modern liberalism, egalitarianism, and individualism.

Like their Revolutionary Conservative precursors, New Rightists reject any fatalist and determinist notion of history, and do not believe that any people is doomed to inevitable decline; “Decadence is therefore not an inescapable phenomenon, as Spengler wrongly thought,” wrote Pierre Krebs, echoing the thoughts of other authors.[23] While the New Rightists accept Spengler’s idea of Western decline, they have posed Europe and the West as two antagonistic entities. According to this new cultural philosophy, the genuine European culture is represented by numerous traditions rooted in the most ancient European cultures, and must be posed as incompatible with the modern “West,” which is the cultural emanation of early modern liberalism, egalitarianism, and individualism.

La théorie moderne de l’État

La théorie moderne de l’État Union européenne et Confédération d’États. De la guerre inter-étatique à la "guerre civile mondiale"

Union européenne et Confédération d’États. De la guerre inter-étatique à la "guerre civile mondiale" Le "pluriversum" comme nouvel ordre planétaire

Le "pluriversum" comme nouvel ordre planétaire Schmitt, en excluant toute conception universaliste du droit international parvient à la conclusion que l'ordre du monde ne peut se réaliser sans antagonismes entre les grands espaces, ou sans la domination d'un centre sur sa périphérie. Toutefois il reconnaît l'exigence d'une autorité supérieure, en mesure de trancher sur les différends et les tensions entre forces régulières et irrégulière, intérieures et extérieures. Il est incontestable que l’État moderne se distingue de tous les autres, pour avoir dompté, à l'intérieur de ses frontières, la relation ami-ennemi , sans l'avoir totalement supprimée.

Schmitt, en excluant toute conception universaliste du droit international parvient à la conclusion que l'ordre du monde ne peut se réaliser sans antagonismes entre les grands espaces, ou sans la domination d'un centre sur sa périphérie. Toutefois il reconnaît l'exigence d'une autorité supérieure, en mesure de trancher sur les différends et les tensions entre forces régulières et irrégulière, intérieures et extérieures. Il est incontestable que l’État moderne se distingue de tous les autres, pour avoir dompté, à l'intérieur de ses frontières, la relation ami-ennemi , sans l'avoir totalement supprimée. Ce dilemme et cette problématique rapprochent Schmitt et Kissinger, au delà de leur plaidoirie respective en faveur de l'Allemagne ou des Etats- Unis.

Ce dilemme et cette problématique rapprochent Schmitt et Kissinger, au delà de leur plaidoirie respective en faveur de l'Allemagne ou des Etats- Unis.

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques.

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques. L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914.

L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914. Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ?

Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ? Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori. Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.