samedi, 21 février 2026

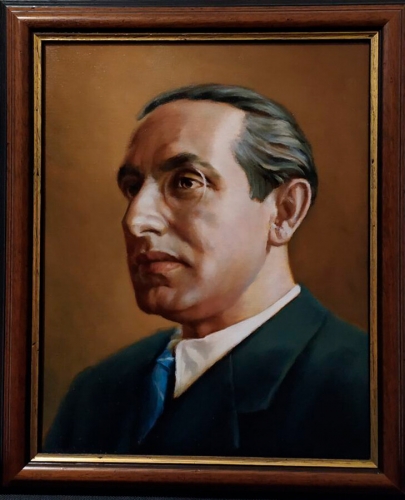

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

La Noomachie comme alchimie politique selon Evgueni Golovine

Martin Kovac

Bron: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511

L'œuvre monumentale de Douguine, Noomachie (la Guerre des logos), n'est pas seulement une théorie des relations internationales, mais une tentative d'opérations magiques à l'échelle des civilisations. En y regardant de plus près, on constate que l'architecture de ce temple de la pensée est une systématisation des visions ésotériques de « l'Amiral » de l'underground soviétique, Evgueni Golovine.

La guerre qui précède l'histoire

Pour l'homme moderne, la guerre est un conflit pour les ressources, les territoires ou les sphères d'influence. Pour Alexandre Douguine, la véritable guerre ne se déroule pas sur le terrain, mais dans le Nous – dans l'Intellect. Le concept de Noomachie chez Douguine repose sur l'hypothèse qu'il n'existe pas une seule vérité ni un seul esprit humain. Il y a trois « Logos » inconciliables – trois façons de créer le monde – qui s'affrontent dans une lutte éternelle à la mort et à la vie.

L'histoire n'est pas un progrès linéaire de la barbarie aux Lumières, mais un drame cyclique où domine l'un de ces principes. Pour comprendre ce conflit métaphysique, il faut revenir aux idées du Cercle Južinskij (Youjinski).

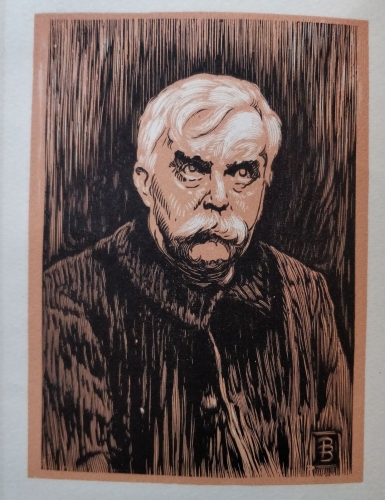

Evgueni Golovine et Alexandre Douguine en 2003.

La figure centrale de ce groupe, auquel Alexandre Douguine a adhéré en 1980, était Evgueni Golovine (1938–2010). Poète, alchimiste et mystique, surnommé « l'Amiral » par ses disciples, il était le centre silencieux d'une tempête intellectuelle. C'est lui qui a apporté au cercle les idées de l'ésotérisme traditionnel, de l'alchimie et du mythe de l'Hyperborée – la patrie originelle de l'esprit du Nord. Pour Golovine, le monde n'était pas une «réalité objective», mais un texte ou une alchimie à retentir, qu'il faut lire ou briser correctement.

Trois Logos : Apollon, Cybèle et Dionysos

La Noomachie de Douguine repose sur une triade, qui est une application directe des leçons hermétiques de Golovine sur l'histoire de la philosophie:

- Logos d'Apollon (Père Céleste): lumière, verticalité, ordre, distance. C'est le monde des idées platoniciennes, où l'essentiel est en haut et la matière en bas n'est qu'une ombre. C'est le principe de « l'exclusion » – la vérité n'est qu'une.

- Logos de Cybèle (Grande Mère) : obscurité, horizontalité, matière, chair. C'est le monde du matérialisme, où « tout vient d'en bas ». L'homme n'est qu'un animal intelligent, l'esprit n'est qu'une chimie du cerveau. Cybèle gouverne par la masse, le marché et la technologie.

- Logos de Dionysos (Logos Obscur) : la clé se trouve ici. Dionysos est l'intermédiaire. Il n'est ni la lumière stérile d'Apollon, ni la boue de Cybèle. C'est le « soleil de minuit », un dieu qui meurt et ressuscite. C'est le principe du paradoxe.

Le diagnostic de la modernité chez Douguine est impitoyable: nous vivons à l'époque du Triomphe de Cybèle. La civilisation occidentale, le libéralisme, le capitalisme et le matérialisme scientifique sont des manifestations de la domination du Logos Noir de la Mère Terre. L'esprit a été englouti par la matière. La verticalité a été renversée et remplacée par l'horizontalité.

L'alchimie de l'eau noire: la clé de Golovine

L'originalité de la conception de Douguine – et l'endroit où elle correspond le plus avec celle de Golovine – réside dans la distinction entre « Ténébreux » et « Noir ». La plupart des penseurs occidentaux (y compris Nietzsche) avaient tendance à tout jeter dans un même sac, irraisonnable et ténébreux. Golovine enseignait cependant une fine distinction d'ordre alchimique. Il y a la Nigredo – le noir fécond, l'obscurité de la terre dont naît la vie (Dionysos). Et il y a l'Aqua Nigra – l'eau noire, liquide putréfié qui dissout les formes et mène à la destruction de l'esprit dans la boue de la matière. Golovine soutenait que la modernité n'était pas dionysiaque (comme certains romantiques le pensaient), mais une magie de l'Aqua Nigra. C'est un processus de décomposition, non d'extase. Douguine a emprunté cette idée pour purifier Dionysos. La Russie, dans son rôle géopolitique, ne doit pas être « l'empire de la lumière » (ce qui serait naïf), mais le porteur d'une force capable de descendre dans l'enfer de la modernité sans s'y dissoudre.

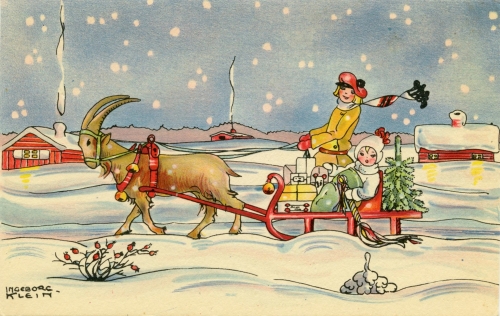

Reine des Neiges et Sujet Radical

L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.

L'apogée de cette référence ésotérique est le concept de « Sujet Radical », que Douguine a tiré de l'interprétation de Golovine de la Reine des Neiges d'Andersen. Golovine inverse la signification de cette histoire: la Reine des Neiges n'est pas un mal absolu. Elle symbolise l'Intellect pur, cristallin, de l'Extrême Nord. Le petit Kay, dont un éclat de miroir a pénétré l'œil, ne voit pas le monde « déformé », comme le prétend le conte. Il le voit véritablement – il perçoit le vide et la laideur du monde bourgeois et chaud des hommes (le monde de Cybèle). Gerda, qui le « sauve » avec ses larmes et sa chaleur, le ramène en réalité dans la boue de la banalité, dans le monde des « couples et de la bière ». Le porteur du « Sujet Radical » est celui qui porte dans son cœur un éclat glacial du Nord. C'est l'homme qui refuse le diktat de la matière, du confort et des valeurs libérales. C'est l'aristocrate de l'esprit au milieu du marché.

Conclusion: la politique comme magie noire

La Noomachie révèle que le projet politique de Douguine (la Quatrième Théorie Politique) n'est pas une science politique, mais une théologie de la guerre. Douguine a rassemblé les perles hermétiques de son maître Golovine – destinées à un cercle restreint d'initiés – et, avec celles-ci, il a forgé une arme. Tandis que Golovine restait « Amiral » du navire qui naviguait sur les eaux du monde et ignorait totalement le monde politique, sans même chercher à le changer, Douguine a décidé d'y faire couler cette «eau noire». Sa lutte contre «l'Occident» est essentiellement une tentative d'expulser Cybèle, une gigantomachie, une collision entre continents invisibles de l'esprit. Comprendre Douguine, c'est réaliser que son combat métaphysique dure tant que Cybèle règne. Cette guerre est pour lui une nécessité ontologique, un chemin vers la restauration de la verticalité.

20:17 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, evgueni golovine, alexandre douguine, noomachie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 février 2026

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Martin Kovac

Source: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511

Fissure ontologique au cœur du Monde

La guerre que nous observons sur le plan physique (Hylé – la matière) n’est pas simplement un affrontement d’intérêts nationaux ou de stratégies géopolitiques. C’est une résonance nécro-mantique, une ombre matérielle projetée par une fracture géante vieille de mille ans dans la noosphère de l’humanité. Ce que nous appelons « Occident » et « Orient » ne sont pas des directions géographiques, mais deux systèmes opérationnels fondamentaux inscrit dans la réalité, qui ont perdu la capacité de partager un protocole commun de l’Être.

1. L'OUEST : Architecture du Contrat et Désacralisation (Domination du Logos)

L’ontologie occidentale, issue du droit romain et de la définition scolastique de Dieu, est une structure linéaire et contractuelle. En introduisant le Filioque (l’Esprit qui procède du Fils), l’Occident a rationalisé le Mystère. L’Esprit est devenu compréhensible, donc manipulable par la raison humaine (Ratio).

- Conséquence pour la réalité: le monde est devenu un « projet » à achever. La sacralité a été séparée du profane, ce qui a permis l’émergence de la science et de la technique – des outils pour dominer la matière.

- Manifestation géopolitique: la civilisation occidentale est une technocratie expansive. Son essence est le Progrès (le mouvement en avant dans le temps). La paix est pour elle un état où les « Règles » (Contrat) sont respectées. Quiconque refuse ces règles n’est pas seulement un ennemi, mais une « erreur dans le code » qu’il faut corriger (démocratiser, éduquer, intégrer). Le modèle occidental est centripète – il veut transformer le monde entier à son image par la standardisation.

2. L'EST : Architecture de l’Icone et du Katechon (Domination du Noos)

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

- Conséquence pour la réalité: le monde n’est pas une machine à améliorer, mais une «Icône» à vénérer et à protéger. Le temps n’est pas un progrès, mais une entropie (déchéance), à laquelle il faut résister.

- Manifestation géopolitique: la civilisation orientale (Eurasie) est comprise comme le Katechon – «Celui qui retient» (l’arrivée de l’Antichrist/du Chaos). Son essence est la Tradition (l’arrêt du temps). La paix n’est pas la conformité aux règles, mais un état de Symphonie (harmonie spirituelle), souvent acquis par la souffrance ou la soumission à une hiérarchie. La guerre pour l’Orient n’est pas un échec diplomatique, mais une fièvre métabolique nécessaire pour brûler une infection étrangère (modernisme, libéralisme) qui menace l’âme de l’organisme.

COLLISION MORTELLE : La confrontation entre le Temps et l’Éternité

La tragédie du moment présent réside dans le fait que ces deux systèmes ont perdu leur langage commun.

- Pour l’Occident, l’Orient est une anomalie pathologique — un vestige archaïque et irrationnel du passé qui refuse la «fin de l’histoire» et le bonheur du consommateur. L’Occident y voit la Tyrannie.

- Pour l’Orient, l’Occident est une hérésie ontologique – une machine froide qui dévore les âmes, brise les familles et les clans en atomes (individus), et remplace Dieu par un Algorithme. L’Orient y voit l’Apocalypse.

En Ukraine et dans d’autres lignes de fracture, nous voyons non pas une lutte pour le territoire, mais une collision de deux métaphysiques. C’est une guerre entre la Forme (l’Occident), qui cherche à imposer un ordre au monde, et l’Énergie (l’Orient), qui se défend contre la pétrification. Jusqu’à ce que cette union alchimique de ces principes – la guérison du schisme entre la Tête (Logos) et le Cœur (Noos) – ait lieu, le Hylé (la matière) continuera de saigner. Le monde est malade parce que ses deux hémisphères se battent pour contrôler le corps, tandis que l’âme reste silencieuse au milieu du feu croisé.

RETRAITE DU LOGOS ET RETOUR DU JUGE

La chute occidentale sous la gravité de la Loi

Le paradoxe du cercle civilisateur occidental en 2026 est qu’il, dans son orgueil de «progrès» et de «liberté», revient inconsciemment dans le temps. L’Occident, né du mystère de l’Évangile — donc de la radicale surmontée de la loi par l’amour et la grâce — a abandonné cette source fondamentale. Dans sa quête de sécularisation et de rationalisation, il a effectué un changement ontologique fatal: il a rejeté le Christ (le Pardonneur) et a inconsciemment réinstallé l’archétype de l’Ancien Testament dans sa forme la plus rigide et pharisienne.

a) Hypertrophie de la Loi et atrophie de la Grâce

La société occidentale est devenue une Communauté du Contrat, pas du Spiritus.

- Diagnostic: l’Évangile a apporté au monde le concept de Metanoia (changement de mentalité) et de Pardon. Le pardon est la seule force capable de briser la chaîne causale de la culpabilité et de la punition (karma). Cependant, avec la «mort de Dieu», l’Occident a perdu la verticale d’où vient la grâce.

- Manifestation: ce qui reste, c’est la Loi horizontale. Le libéralisme moderne, la correction politique et la «cancel culture» ne sont pas des expressions de tolérance, mais de nouveaux Lévitiques séculiers. Ce sont des codes de pureté. Quiconque touche à la «propreté» (mauvaise opinion, péché historique) est rituellement exclu de la société. Il n’y a pas de pénitence, seulement une élimination ou une ostracisation sociale. L’Occident est devenu un Grand Inquisiteur, tenant dans sa main l’épée des lois et des droits de l’homme, mais sans Caritas (Amour) dans le cœur.

b) Mécanisation de la Justice: Œil pour œil, sanction pour sanction

La perte de l’aspect évangélique a replongé l’Occident dans la causalité.

- Piège ontologique: sans le principe de la Grâce, la réalité devient un mécanisme impitoyable de «flux et reflux». La géopolitique et la politique intérieure occidentale fonctionnent selon le principe de la rétribution. C’est un retour à la Lex Talionis archaïque, mais sophistiqué par le langage bureaucratique des tribunaux internationaux.

- Conséquence: l’Occident ne sait plus guérir, il ne sait que juger. Face à l’Orient (et au reste du monde), il agit comme un Procureur qui lit une liste d’infractions et réclame satisfaction. En cela, il se prive de la possibilité d’être le «Sel de la Terre». Le sel conserve et donne du goût; l’Occident est devenu une acide qui veut tout ronger jusqu’à ce que tout corresponde à la norme.

c) La cristallisation du Cœur: la fin de l’histoire du Salut

En absolutisant les «Règles» (rules-based order), l’Occident s’est enfermé lui-même dans l'Hylé (la matière) et le Logos (la raison), mais s’est coupé du Pneuma (l’Esprit).

- Effondrement: une société qui a remplacé l’Amour du prochain par l’obligation envers le système tend inévitablement vers le totalitarisme. Il s’agit d’un totalitarisme du «Bien», mais défini par des juristes et des technocrates, pas par des saints. L’Occident construit un «Palais de Cristal» — parfaitement transparent, hygiénique, sûr, mais froid et sans vie.

- Diagnostic final: l’Occident meurt par sous-nutrition spirituelle. Il a échangé la liberté inconfortable et risquée de l’Évangile contre la cage sécurisante mais étouffante de la Loi. Il devient ce contre quoi Christ a autrefois lutté: un temple où l’on marchandise la culpabilité, où la lettre de la loi tue l’Esprit. Et tant que l’Occident ne retrouvera pas la force de la Grâce — c’est-à-dire la capacité de voir, au-delà des contrats et des normes, le vivant — sa construction civilisationnelle s’effondrera sous le poids de sa propre justice impitoyable.

17:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, philosophie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 février 2026

Le paganisme de Tolkien

Le paganisme de Tolkien

Sergio Valero Ruiz

L'œuvre de Tolkien est catholique, aussi catholique que l'âme elle-même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un paganisme réinterprété et recouvert de christianisme. Dans ses propres lettres, l'auteur affirme que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre religieuse et catholique, mais qu'il n'en a pris conscience qu'après l'avoir écrite et révisée.

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

Et en effet, son œuvre est catholique. Juste qu'il faut rappeler ce qu'est le catholicisme: un paganisme revêtu a posteriori de christianisme. Un paganisme qui transparaît à travers l'histoire, l'art et le symbolisme. Le religieux est implicite, comme il le souligne lui-même, car cet héritage païen est inconscient. Il y a une spiritualité, une religiosité fusionnée dans l'intrigue et la symbolique — mais ce n’est pas celle du récit hébraïque, mais celle d'une épopée européenne et d'une métaphysique propre à l'Antiquité pré-chrétienne. Seulement, cette dernière est reformulée dans le contexte chrétien, comme l'ont fait les premiers chrétiens de leur temps.

Tolkien croyait, tout comme certains des premiers chrétiens qui se nourrissaient de sources païennes, que le paganisme était une moitié de vérité, où pouvait se deviner la véritable vérité chrétienne ultérieure. Et ainsi, ils percevaient le paganisme comme un antécédent, une préparation au message du Christ. À l’image de Nicolás Gómez Dávila, qui disait que le christianisme possédait deux anciens testaments: la Bible juive et l’Antiquité classique. De cette façon, son christianisme conscient et son paganisme inconscient s'harmonisaient, tout en justifiant la consommation de la coupe des démons (comme on disait boire aux sources classiques). Cependant, la réalité nous montre qu’au sein de la vision du monde spirituelle européenne, le paganisme a été nécessaire, tandis que le christianisme est contingent.

Le débat ne porte pas sur le fait que l'œuvre de Tolkien soit catholique ou non, ni même si Tolkien lui-même était très religieux. La réponse à ces deux questions est un oui profond et catégorique. La véritable question est bien plus ancienne et a été discutée dès l'époque de Celse, Porphyre et Julien l’Apostat: que le christianisme puise dans le paganisme sa théologie, son anthropologie et sa métaphysique. Le paganisme existe par lui-même, mais le christianisme, en particulier dans sa forme catholique, ne peut exister que grâce au paganisme. Car sans le paganisme, celui que les Pères de l’Église méprisaient tout en en buvant le nectar, le christianisme ne serait qu’une des nombreuses sectes juives. Et ce que l'œuvre de Tolkien expose a peu de choses à voir avec une secte juive du Moyen-Orient, et beaucoup avec une vision du monde européenne archaïque.

Tout catholique a, qu'il le sache ou non, une âme païenne (littéralement, car le concept d'âme immortelle provient du platonisme). Et que, par conséquent, l'âme de Tolkien, ainsi que son œuvre, parce qu’elle est imprégnée de catholicisme, est essentiellement païenne. Tolkien, comme tout catholique, est un païen inconscient.

21:48 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, catholicisme, paganisme, j. r. r. tolkien, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 février 2026

La querelle du Groenland et la méditation d’Evola sur le mythe polaire

La querelle du Groenland et la méditation d’Evola sur le mythe polaire

Et si le mythe nordique raconte Mitgard, la Terre du Milieu, comme un pays vert, on pense immédiatement à la terre des Inuits : vert parce que le nom le suggère, dans un temps ancien, avant que la nuit et la glace ne la recouvrent, ne nous recouvrent.

par Luca Negri

Source: https://www.barbadillo.it/127643-la-querelle-groenlandia-...

Il y a toujours et en tout cas un Groenland à conquérir. Un pôle Nord, une demeure arctique dont nous venons peut-être et qui attend notre retour.

En somme, nous comprenons Donald Trump, qui veut mettre la main là-haut, dans le Grand Nord. Et nous comprenons le Danemark, qui défend une colonie conquise à une époque viking, brumeuse et épique. Nous comprenons l’UE, qui montre enfin un peu de fierté contre le nouveau continent, qui est le vrai adversaire géopolitique, tandis que la Russie est un allié naturel. Et nous comprenons aussi Poutine, qui ne serait pas contre le contrôle de l’île, car il n’y a jamais trop de glace. Nous comprenons surtout les raisons stratégiques, politiques et énergétiques des puissants qui veulent le Groenland. Nous les comprenons surtout sur le plan symbolique.

Nous les comprenons parce que nous avons lu et relu Révolte contre le monde moderne de Julius Evola, et le chapitre sur le mythe polaire nous a toujours fasciné. L’île ou la terre ferme arctique, écrivait l’ésotériste et philosophe italien, « représente la stabilité spirituelle opposée à la contingence des eaux ». Le centre de gravité permanent, pour parler comme Battiato, et donc avec Gurdjieff. Image du Soi, de l’ego absolu, de l’Atman hindou. De ce non-lieu en dehors de notre corps, qui en est pourtant l’origine et qui reste imperturbé, non blessé, non touché par les contingences, par la douleur de la vie incarnée.

Le Pôle est « le siège des hommes transcendents », écrivait encore Evola, en citant des traditions et enseignements archaïques. Et nous pouvons tous transcender.

Et si le mythe nordique raconte Mitgard, la Terre du Milieu, comme un pays vert, on pense immédiatement à Groenland : vert parce que le nom le suggère, dans un temps ancien, avant que la nuit et la glace ne la recouvrent, ne nous recouvrent.

« Source de races et de peuples », tel était-il encore considéré au Moyen Âge, dernière époque organique et traditionnelle.

De là, peut-être, nous venons tous. Comme d’un pôle métaphysique, nous descendons dans les vicissitudes de la matière et de l’Histoire.

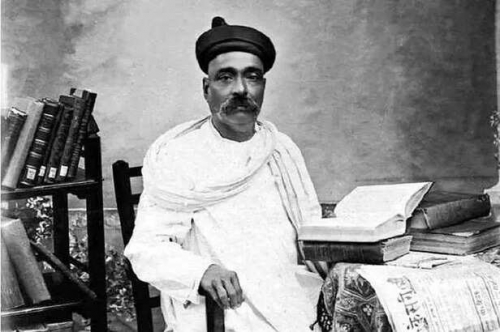

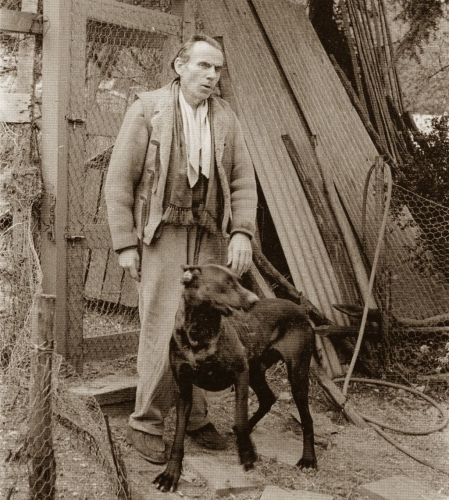

Cette « île de la splendeur » dans l’extrême nord, serait aussi une « demeure arctique » dans les Védas, selon l’enseignement de Bâl Gangâdhar Tilak (photo), nationaliste indien de confession shivaïte.

C’est peut-être l’ancienne Thule, rêvée et chantée par les Grecs. Île blanche dans la partie septentrionale de l’Atlantique, recherchée par le journaliste, essayiste et militant néo-païen Jean Mabire.

La terre des Hyperboréens, où Nietzsche se sentait idéalement chez lui, invitant ses lecteurs — qui sont tous et personne.

Car ni par la terre ni par la mer, on n'atteint Hyperborée, chantait Pindare. La Voie du Nord, l’« Uttara » hindoue, est dans le monde mais n’appartient pas au monde. Comme le centre géométrique non mesurable, il ne fait pas partie de la géométrie mais permet toute géométrie.

Donc, nous nous engageons surtout à reconquérir ce Pôle Nord.

Mais nous comprenons Trump et les autres puissants, qui peut-être inconsciemment, poussés par l’inconscient collectif, cherchent un peu de terre ferme dans ce monde de plus en plus liquide.

Ce serait une bonne et juste chose si, à partir de cette crise arctique, tout le monde était encouragé à conquérir un Groenland qui lui appartient.

En sortant du symbolique, en revenant à l’actualité, nous espérons néanmoins que la crise se résoudra pacifiquement. De préférence avec la fin de l’OTAN, l’Amérique aux Américains, l’Europe aux Européens (y compris les Russes) et le Groenland aux Groenlandais.

19:51 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, groenland, mitgard, mythe polaire, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 janvier 2026

Vers une stratégie traditionaliste globale

Vers une stratégie traditionaliste globale

Par Alexandre Douguine

Le problème ne réside pas dans le conflit entre les élites et les masses. Ce n’est pas si simple. Il existe deux types d’élites: l’élite spirituelle et l’élite satanique. Les deux tentent de diriger les masses dans des directions opposées. La modernité occidentale constitue l'apex de l’ascension des élites sataniques. Elles détiennent le pouvoir et répriment leurs ennemis, c’est-à-dire nous.

Les masses ne constituent pas un argument. Elles acceptent ce qu’on leur donne ; elles ne peuvent pas faire autrement. Elles ne font que refléter la sagesse réelle ou satanique de quelques-uns. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, comme la matière. C’est l’esprit qui décide de tout, et le diable est aussi esprit.

Tout le mal auquel nous faisons face aujourd’hui est très ancien. Il y a cent ans, il était déjà si évident que de grandes puissances et mouvements politiques ont commencé à le combattre. Mais ils ont perdu. Le mal a gagné en force. Nous vivons avec ses conséquences.

La démocratie consiste à ce que les masses votent et choisissent. Mais elles ne font que voter et choisir ce que les élites leur suggèrent. Les élites contrôlent la démocratie. C’est leur outil, leur machine. Qui contrôle l’élite contrôle tout le reste, y compris la démocratie.

Le globalisme est la conspiration mondiale des élites sataniques. Elles ont adopté sa forme définitive avec l’avènement de la modernité occidentale. Aujourd’hui, leur contrôle est presque total. Tel que le disent les Écritures. Mais choisir le bon camp dans cette bataille apocalyptique est le devoir de l’homme.

Les masses ne peuvent pas choisir. Elles suivent et obéissent. Seul l’homme d’élite choisit vraiment. Ce choix est réel, libre et toujours possible dans toutes circonstances, quelle qu’elle soit. Nous devons viser les élites sataniques si nous ne sommes pas d’accord avec leurs gouvernements sataniques. C’est la Révolution. Il n’y a pas d’autre option.

L’élite satanique est globale, unifiée, et totalement solidaire avec son siège central. C’est pourquoi tous les médias et réseaux qu’elle possède suivent exactement la même narration. L’élite mondiale est petite et très disciplinée. L’élite spirituelle qui lutte contre les mondialistes est divisée.

L’élite spirituelle est locale et limitée par la nation et la religion. Elle ne peut pas comprendre l’étendue réelle de l’ennemi mondial, l’Antikeimenos. Elle est faible et dispersée. Mais si elle est vraiment spirituelle, elle reconnaît tous ceux qui portent la marque de l’Esprit. Guénon et Evola ont préparé le terrain.

Le traditionalisme doit devenir une réalité stratégique concrète, un réseau révolutionnaire. Ce ne peut pas être un mouvement ou un parti. Il doit devenir autre chose. Nous pouvons imaginer ce qu’il devrait être en comparant ce que nous rejetons le plus dans toutes les questions régionales.

Ce que nous haïssons le plus dans tous les pays nous unit et prépare le terrain pour un niveau supérieur de pensée. Le traditionalisme doit devenir une stratégie globale. C’est la volonté d'aller résolument vers l’Ordre Civilisationnel. La civilisation signifie essentiellement la tradition.

En luttant concrètement pour notre civilisation contre la civilisation mondiale satanique, nous aidons d’autres civilisations à faire de même. Nous devons comprendre cela. C’est le point qui change les règles du jeu. Nous devons mettre en place l’Internationale Traditionaliste: futuriste et offensive, pas défensive.

Le principal problème des Blancs est qu’ils se sont identifiés à l’Occident, à la modernité, au colonialisme, au matérialisme, au capitalisme, à la technologie. Et tout cela tue (ou a déjà tué) la tradition sacrée que les Blancs possédaient depuis longtemps.

La tradition sacrée des Blancs a été détruite par eux-mêmes. Sans tradition, il n’y a pas de Blancs. Ce n’est pas un homicide, c’est un suicide. Les Blancs ont choisi le suicide, et ils l’ont reçu.

Que signifie être blanc ? Presque rien, sauf l’apparence physique. Sans valeurs sacrées, sans religion, sans racines. Seulement le succès économique et la cupidité capitaliste. Il n’y a plus aucune raison d’être blanc. Le globalisme a été créé et mis en œuvre par les Blancs.

Les Blancs globalistes voulaient que l’humanité soit exactement comme eux, et en partie, ils ont réussi. Mais à un moment donné, ils ont réalisé qu’il n’y avait plus aucune raison de rester blancs. Nous devions tous devenir des « universels ». Et c’est alors que la autodestruction des Blancs a commencé.

Blancs, ne blâmez pas les non-blancs pour votre propre extinction. Blâmez-vous vous-mêmes. Blâmez l’Occident. Blâmez la modernité.

15:25 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, tradition, traditionalisme, traditionalisme révolutionnaire, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 janvier 2026

Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade

Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade

Entretien paru dans la revue Ecrits de Rome n°24, consacré à Mircea Eliade, 2025.

1. Comment Mircea Eliade articule-t-il la notion de « sacré » dans ses travaux, et en quoi cette conception se distingue-t-elle des approches purement sociologiques ou phénoménologiques du religieux?

En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.

En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.

2. Dans quelle mesure la théorie de l’ « éternel retour » chez Eliade peut-elle être interprétée comme une réponse à la désacralisation du temps historique et plus généralement à la crise de la Modernité?

Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.

Dans sa recherche pour faire apparaitre la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnait comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.

L’éternel retour suppose ainsi une conception cyclique du temps. Dans cette conception, il peut y avoir coïncidence des contraires, un thème qui a passionné le jeune Eliade lors de ses études, en 1928, sur Marcile Ficin, Giordano Bruno et la Renaissance italienne. Il y a néanmoins des exceptions à la conception cyclique du temps. Ce sont les monothéismes (judaïsme, christianisme, islam). Ces derniers adoptent une conception linéaire du temps. Toutefois, le caractère cyclique des rites corrige cet aspect. Si le mouvement du temps, cyclique ou linéaire, est ce qui laisse apparaitre le sacré (hiérophanie), c’est dans le registre de l’éternel, du permanent, de ’’ce qui ne passe pas’’, que se situe le sacré. Celui-ci est verticalité, axe du monde et arbre du monde. Ce sens de la verticalité est universel. On retrouve partout les prières au Père céleste. Le ciel tient toujours une place éminente dans le sacré. Le mythe serait que Dieu, après avoir créé la terre et les hommes, aurait, dans tous les sens du terme, pris de la hauteur et serait monté au ciel.

En tout état de cause, le recours au sens de la verticalité (et du Père) est l’antidote à l’horizontalisation qui est le propre du monde moderne. A une condition toutefois : ne pas nier l’importance du sensible, de l’immédiat, du terrestre, du quotidien. Car si le quotidien n’est pas le sacré, c’est le terreau du sacré. Aussi, l’opposition entre le sacré et le profane est-elle, en fait, plutôt une complémentarité. « Lorsque quelque chose de "sacré" se manifeste (hiérophanie), en même temps, quelque chose "s'occulte", devient cryptique. Là est la vraie dialectique du sacré : par le seul fait de se montrer, le sacré se cache ». (Fragments d’un journal, 1973). Sachant que, en outre, dans certaines conditions, le profane peut devenir le sacré (avant-propos à Le sacré et la profane, 1965). Sacré et profane sont ainsi deux modes d’être au monde. « En dernière instance, les modes d'être sacré et profane dépendent des différentes positions que l'homme a conquises dans le Cosmos ; ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur désireux de connaître les dimensions possibles de l'existence humaine. »

3. Comment Eliade justifie-t-il sa méthode comparatiste dans l'étude des mythes et des symboles ? Cette méthode ne suppose-t-elle pas de postuler l'existence de structures fondamentales du religieux?

Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.

Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.

Toutefois, ces théologies politiques modernes sont strictement adossées à l’histoire (le Reich pour 1000 ans, la succession inéluctable des modes de production jusqu’à l’étape finale du communisme), ou, pire, à une vision de l’homme post-politique, donc revenant sur les acquis d’Aristote, comme l’eschatologie libérale d’un homme totalement déconditionné de ses invariants historiques, culturels et même anthropologiques. Avec le transhumanisme comme point d’aboutissement de l’aventure humaine. Ultime grand récit progressiste. Un homme transhistorique et transgenre. Or, ces théologies politiques modernes (même quand elles se veulent post-politiques, ce qui revient à transférer le politique dans l’économique) ne sont pas de nature à chasser l’angoisse de l’homme, nous dit Eliade. Elles sont trop fragiles. C’est pourquoi l’homme moderne n’échappe pas au sentiment de l’absurde (Albert Camus) et à l’angoisse, voire à la terreur existentielle qui l’accompagne. C’est la rançon, dit Sartre, de la plus totale liberté. Totale liberté ou liberté illusoire ? C’est là la question.

Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).

Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).

4. Quelle est la place de l’expérience personnelle et autobiographique dans la construction de la pensée religieuse d’Eliade ?

On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.

On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.

5. Finalement, peut-on considérer l’œuvre d’Eliade comme une tentative de réenchantement du monde?

Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.

Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.

20:42 Publié dans Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mircea eliade, traditions, entretiens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 janvier 2026

Inquiet et inquiétant mois de janvier

Inquiet et inquiétant mois de janvier

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/inquieto-e-inquietante-gennaio/

En somme, le mois de janvier a commencé. Il y a peu de temps, mais cela a suffi. L’euphorie, pour dire la vérité, assez fausse et un peu forcée, de la veille, a laissé la place aux cendres. À une saveur amère dans la bouche.

C’est un mois froid, même si les jours commencent à rallonger. Froid et inhospitalier. À tel point qu’autrefois, il était le premier des deux mois intercalaires. Même pas indiqué sur le calendrier antique que, par convention, nous appelons le calendrier de Romulus. Qui, cependant, remonte à une époque bien plus ancienne. À une époque où les ancêtres des Latins vivaient bien plus au Nord. Dans des régions subpolaires.

À cette époque, la vie s’arrêtait. Elle stagnait pendant deux mois. Jusqu’à la fin février, mois des fièvres et de la purification.

Et janvier était un mois mort. Un mois d'absence. Cachés dans des huttes, les ancêtres des Latins laissaient le temps s’écouler. Et espéraient le présage de renaissance annoncé par le solstice.

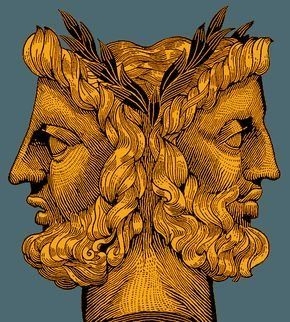

Il n’est pas étonnant que, lorsqu’on lui donna un nom, ce mois fut consacré à Janus. Le dieu Bifrons. Dieu de la fin et Dieu du début.

Un visage vieux, vénérable… et un autre, au contraire, jeune et frais.

Janus représente, entre autres choses, le présent. La pause, qui est bien rare à saisir et qui, en réalité, nous échappe toujours, entre le passé et le futur. Entre regrets et peur.

Une simplification, bien sûr. Parce que Janus est un Numen difficile à déchiffrer, toujours mystérieux. Et, de plus, il existe des bustes qui le représentent comme Tetrafrons, c’est-à-dire avec quatre visages différents. Orientés vers les quatre points cardinaux.

Et pourtant, je ne veux pas ici analyser un mythe ou une iconographie. Je veux simplement évoquer, autant que possible, la présence de ce Numen, qui donna son nom au mois que nous vivons actuellement: janvier. Et qui, avec le calendrier de César – un calendrier solaire, basé sur le modèle égyptien – est devenu le premier mois de l’année.

Le grand, long gel qui suit les fêtes du solstice. Et qui enveloppe tout dans un silence soudain.

Tout en laissant vivre l’espoir, dans les rayons du Soleil qui commencent à se faire sentir d’abord à l’aube. Et plus tard jusqu’au crépuscule.

Bien sûr, c’est un Soleil froid. Qui, lorsqu’il apparaît, illumine, mais ne procure aucune chaleur.

Pourtant, c’est le Soleil. Et il maintient vivante la promesse du solstice.

Janus, janvier… Les vitrines illuminées et décorées de Noël disparaissent déjà.

Certains, bien sûr, garderont leurs décorations jusqu’à l’Épiphanie. Mais de moins en moins, car cette fête est archaïque et, en fin de compte, mystérieuse. Qui n’a presque rien, voire rien, à voir avec Noël, cette fête de la consommation effrénée et des décorations scintillantes.

Et puis, l’Épiphanie tombe en janvier. Dans le gel et le silence de ce mois, qui nous paraît long. Très long.

Une attente infinie. Un espoir. Une étincelle de lumière dans l’obscurité.

16:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, janvier, janus |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 janvier 2026

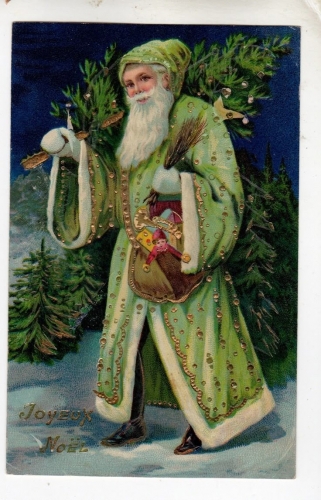

Epiphanie, rois et galettes

19:04 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : épiphanie, galette des rois, traditions, rois mages |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 27 décembre 2025

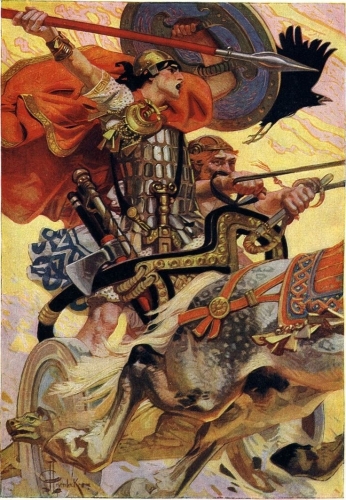

Les influences celtes dans la littérature moderne

Les influences celtes dans la littérature moderne

Source: https://www.facebook.com/groups/269177069889276

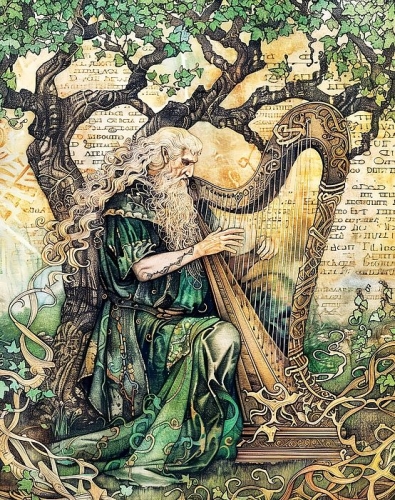

Les Celtes, avec leur riche héritage mythologique, leurs légendes envoûtantes et leur culture profondément ancrée dans la nature et le surnaturel, ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature moderne. Leur univers, peuplé de héros comme Cú Chulainn, de fées, de druides et de quêtes magiques, continue d’inspirer les auteurs du monde entier. Que ce soit à travers le fantastique, la fantasy ou même la poésie contemporaine, les motifs celtiques apportent une dimension mystique et intemporelle aux récits.

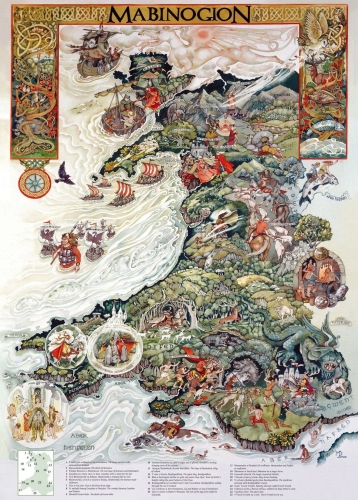

Un héritage mythologique riche

Les mythes celtes, transmis oralement avant d’être consignés par écrit, regorgent de récits épiques et de symboles puissants. Des œuvres médiévales comme les Mabinogion gallois ou les cycles irlandais (comme le Cycle d’Ulster ou le Cycle du Graal) ont posé les bases d’une narration où se mêlent aventure, magie et moralité. Ces récits ont influencé des générations d’écrivains, notamment au 19ème siècle, lors du renouveau celtique. Des auteurs comme William Butler Yeats ont puisé dans le folklore irlandais pour créer une poésie mystique, mêlant mythologie et nationalisme culturel. Ses poèmes, comme The Stolen Child ou The Wanderings of Oisin, évoquent un monde où les frontières entre le réel et l’autre monde (Tir na nÓg) sont ténues, un thème récurrent dans la littérature moderne.

La fantasy : un terrain de prédilection

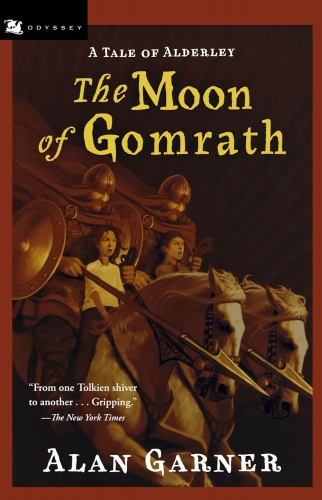

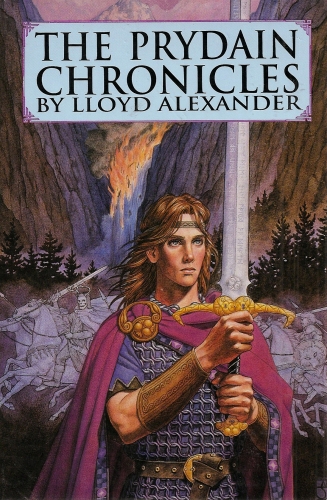

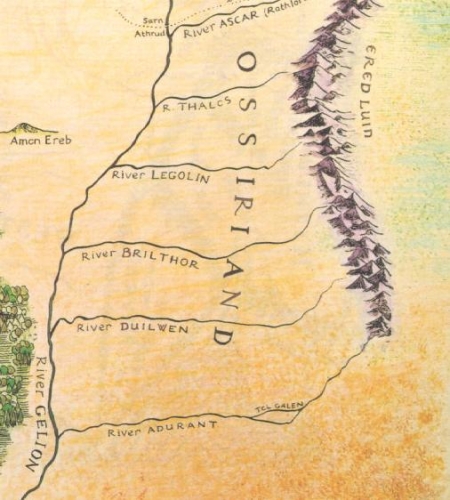

Le genre de la fantasy doit beaucoup aux Celtes. J.R.R. Tolkien, par exemple, s’est inspiré des langues et des légendes celtiques pour façonner l’univers de La Terre du Milieu. Bien qu’il ait surtout puisé dans la mythologie nordique, des éléments comme les elfes, les quêtes héroïques et les forêts enchantées trouvent des échos dans les récits celtes. Plus directement, des auteurs comme Alan Garner (The Moon of Gomrath) ou Lloyd Alexander (Les Chroniques de Prydain) ont puisé dans les Mabinogion pour créer des mondes où la magie celtique est omniprésente.

La série Harry Potter de J.K. Rowling n’est pas exempte d’influences celtiques: le choixpeau magique rappelle les objets enchantés des légendes, tandis que les créatures comme les farfadets ou les kelpies sont directement issus du folklore celtique. Même Game of Thrones de George R.R. Martin emprunte aux Celtes, avec des personnages comme les "Enfants de la Forêt", qui évoquent les Tuatha Dé Danann, le peuple féerique irlandais.

Le réalisme magique et le surnaturel

Les Celtes ont aussi marqué le réalisme magique, un genre où le surnaturel s’immisce dans le quotidien. Des écrivains irlandais comme Lady Gregory ou John Millington Synge (photo) ont retravaillé les contes traditionnels pour les adapter à une audience moderne. Aujourd’hui, des romanciers comme Alice Hoffman (La Prophétie des sorcières) ou Juliet Marillier (La Fille du brouillard) intègrent des éléments celtes pour créer des atmosphères où la magie est palpable. Les fées, les malédictions et les métamorphoses, thèmes chers aux Celtes, y occupent une place centrale.

La poésie et la quête identitaire

La poésie moderne, notamment en Irlande et en Bretagne, a souvent utilisé les symboles celtes pour explorer des questions d’identité et de résistance culturelle. Seamus Heaney, prix Nobel de littérature, a réinterprété les mythes irlandais dans des recueils comme North, où la légende de Sweeney Astray devient une métaphore de l’exil et de la quête de soi. En Bretagne, des poètes comme Xavier Grall ou Anjela Duval ont célébré la langue et les paysages breton en s’inspirant des anciens récits.

Les héros et les archétypes celtiques

Les héros celtes, comme le roi Arthur (dont la légende est en partie d’origine celtique) ou Finn MacCool, incarnent des archétypes universels: le guerrier noble, le sage, le trickster. Ces figures réapparaissent dans des œuvres contemporaines, comme Les Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui réinterprète la légende arthurienne sous un angle féminin et celtique. Même les super-héros modernes, comme Thor dans les comics Marvel, empruntent des traits aux dieux celtes (comme le marteau de Thor, qui rappelle celui du dieu celtique Sucellos).

La nature et le sacré

Les Celtes vénéraient la nature, et cette spiritualité se retrouve dans des œuvres écologistes ou animistes. Robert Holdstock, dans Mythago Wood, explore une forêt où les mythes prennent vie, un thème typiquement celtique. De même, Diana Gabaldon (Outlander) mêle histoire et légendes écossaises, où les pierres dressées et les cercles de mégalithes jouent un rôle clé.

Un héritage vivant

Aujourd’hui, les influences celtes se retrouvent aussi dans la littérature jeunesse (Les Chroniques de Spiderwick de Tony DiTerlizzi) ou les romans graphiques (Sláine, de Pat Mills, inspiré des guerriers celtes). Les jeux vidéo (The Witcher, Dragon Age) et les séries (The Witcher, Cursed) perpétuent cette tradition, prouvant que les récits celtes continuent de captiver.

En conclusion, les Celtes ont offert à la littérature moderne un réservoir inépuisable de symboles, de récits et de magie. Leur héritage, à la fois poétique et sauvage, permet aux auteurs d’explorer des thèmes universels : la quête, la frontière entre les mondes, et la connexion profonde entre l’humain et la nature. Que ce soit pour évoquer un passé mythique ou pour créer des mondes imaginaires, leur influence reste vivace, témoignant de la puissance intemporelle de leurs légendes.

18:45 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, lettres, celtisme, traditions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 décembre 2025

Pickeresel, Julbock, figures anthropomorphes hivernales dans les traditions germaniques

20:09 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditions hivernales, julbock, bickeresel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 décembre 2025

Figures féminines et masculines du temps liminal de l'hiver

15:28 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, hiver, période solsticiale, chasse sauvage, krampus, frau holle, perchta |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 21 décembre 2025

Christkindl et Sainte Lucie

19:27 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christkindl, sainte lucie, tradition, noël, période solsticiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Weihnachten, Rauhnächte, Loostagen, 's kleine Johr: Aux origines des coutumes de Noël en Alsace, une affaire de calendrier

19:07 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, noël, solstice, alsace |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La doctrine indo-européenne du combat et de la victoire

La doctrine indo-européenne du combat et de la victoire

Julius Evola sur la guerre, l'héroïsme et « l'ascèse de l'action »

par Ralf Van den Haute

Introduction : histoire du texte et contexte

La réflexion qui suit résume l'essai de Julius Evola La doctrine indo-européenne de la lutte et de la victoire et harmonise le ton avec votre traduction. Le texte s'articule autour d'une distinction centrale entre une vision moderne et sécularisée de la guerre et une vision indo-européenne traditionnelle dans laquelle la lutte revêt une importance rituelle, initiatique et métaphysique. Historiquement, l'ouvrage a été publié en italien chez Edizioni del Ar (1970) ; une édition française a suivi chez Pardès (1996). Le matériel s'appuie sur des conférences et des notes développées par Evola dès les années 1940. Dans ce qui suit, l'accent est mis sur le fondement symbolique, religieux et métaphysique de l'action, avec quatre sous-titres thématiques.

La réflexion qui suit résume l'essai de Julius Evola La doctrine indo-européenne de la lutte et de la victoire et harmonise le ton avec votre traduction. Le texte s'articule autour d'une distinction centrale entre une vision moderne et sécularisée de la guerre et une vision indo-européenne traditionnelle dans laquelle la lutte revêt une importance rituelle, initiatique et métaphysique. Historiquement, l'ouvrage a été publié en italien chez Edizioni del Ar (1970) ; une édition française a suivi chez Pardès (1996). Le matériel s'appuie sur des conférences et des notes développées par Evola dès les années 1940. Dans ce qui suit, l'accent est mis sur le fondement symbolique, religieux et métaphysique de l'action, avec quatre sous-titres thématiques.

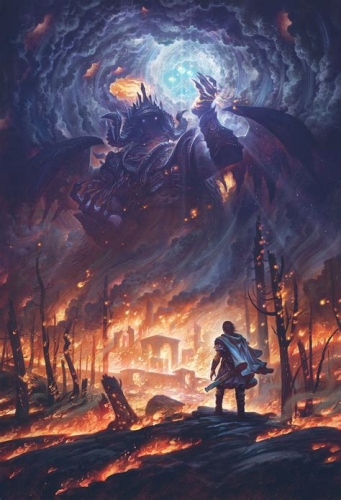

Tradition contre modernité : la lutte comme rituel

Evola commence par critiquer deux extrêmes modernes: le patriarcat romantique et vitaliste d'une part, et le pacifisme humanitaire d'autre part. Bien que contraires, ils partagent selon lui un même préjugé: la guerre serait dépourvue de toute signification spirituelle supérieure. Ainsi, tant l'apologiste nationaliste que le défaitiste réduisent le combat à un fait purement matériel et bestial.

Face à ce schéma moderne, la vision indo-européenne traditionnelle présente la lutte comme un symbole et un rituel: un épisode terrestre dans le cadre d'une confrontation surnaturelle entre les forces du Cosmos (Κόσμος), de la Forme et de la Lumière, et celles du Chaos (Χάος), de la nature et des ténèbres. L'héroïsme n'est alors pas l'ivresse de la recherche du danger, mais un chemin (via la gloire et la victoire) vers la transcendance et le dépassement de la condition humaine. Dans cette optique, la guerre, la lutte et le divin peuvent coïncider.

Action et contemplation dans l'héritage indo-européen

Dans la lignée du diagnostic de Guénon sur le déclin occidental, Evola nuance l'opposition entre activisme et connaissance intérieure. Par «connaissance», il n'entend pas le rationalisme, et par «contemplation», il n'entend pas la fuite du monde. Dans l'horizon indo-européen originel, l'action et la contemplation sont deux voies vers la même réalisation. La décadence survient lorsque l'action est sécularisée et matérialisée — «faire pour faire» de manière fébrile — tandis que les valeurs ascétiques et contemplatives véritables s'estompent pour devenir des conventions. Une renaissance nécessite donc un retour au sens originel de l'action: l'acte comme transfiguration, comme discipline qui élève l'individu au-dessus de la contingence.

Le combat sacré et la «double âme»: résonances nordiques, indo-iraniennes, islamiques et chrétiennes

Le combat sacré et la «double âme»: résonances nordiques, indo-iraniennes, islamiques et chrétiennes

Des variantes de la guerre sainte reviennent dans tout le monde indo-européen.

- Monde nordique: le Valhalla comme siège de l'immortalité céleste pour ceux qui sont tombés au combat ; Odin/Wotan comme souverain qui montre la voie à Yggdrasil par le sacrifice de soi; les Walkyries qui choisissent et guident les guerriers; le motif eschatologique du ragnarök comme aboutissement de la lutte métaphysique.

- Monde indo-iranien: Mithra, le «guerrier insomniaque», à la tête des fravaši/fravashi, à la fois force intime de chaque être humain, force tribale/populaire et déesse guerrière qui apporte bonheur et victoire.

- Monde islamique: distinction entre le petit jihād (extérieur) et le grand jihād (intérieur). Le premier est le moyen et le chemin vers le second: la victoire sur les ennemis intérieurs (le désir, le chaos, la passivité) est la condition préalable à la libération; celui qui combat «sur le chemin de Dieu» peut réaliser la mors triumphalis, la mort victorieuse comme percée spirituelle.

- Christianisme/croisades: sous un nouveau masque, le même enseignement résonne. Les prédicateurs qualifient la croisade de purification; Bernard de Clairvaux promet au guerrier «une couronne immortelle» et «une gloire absolue». La «Jérusalem sacrée» a une double fonction (ville terrestre et céleste): ce qui est déterminant, c'est l'intention et la consécration intérieure de l'acte, et non son déroulement extérieur.

Ces exemples trouvent leur aboutissement dans la Bhagavad Gītā: Kṛṣṇa réprimande l'hésitation sentimentale d'Arjuna et lui ordonne de combattre sans attachement: «que chaque acte me renvoie... libre de tout espoir et de tout intérêt». L'acte doit être pur — au-dessus du gain/de la perte, du plaisir/de la souffrance, de la victoire/de la défaite — permettant ainsi au moi d'accéder à la force supra-personnelle qui libère. Dans cette optique, les images classiques du daimōn (δαίμων), du fylgja/Walküre et du fravashi éclairent la notion de «double âme»: la conscience ordinaire et conditionnée contre une force individualisante et supra-individuelle qui transcende la naissance et la mort et se manifeste dans les moments de crise et de combat.

Victoire, gloire et mission de l'homme moderne

Lorsque l'acte guerrier éveille et ordonne cette force supra-individuelle, les plans intérieur et extérieur coïncident : la victoire matérielle est alors le signe et le sceau d'une consécration. D'où le statut sacré du triomphe dans l'Antiquité, le motif de la gloire comme feu céleste (hvarenah), la couronne comme symbole solaire, et Nikè (Νίκη) qui couronne le héros: images d'un état lumineux et impérissable qui scelle le combat.

Dans la conclusion, Evola relie cet enseignement à la crise actuelle : une époque touche à sa fin, et l'alternative à la violence matérialiste et à l'humanitarisme mou est «l'ascèse de l'action» — la lutte comprise comme une catharsis, comme un travail intérieur qui donne forme et sens à l'ordre après la victoire. La paix n'est alors pas un retour à la torpeur bourgeoise, mais l'aboutissement de cette tension. L'ancien credo selon lequel «le sang des héros est plus sacré que l'encre des sages et les prières des pieux» est ici lu comme une métaphore: dans une guerre sainte, ce sont les forces primitives qui agissent — et non les caprices des individus — et ce n'est que lorsque l'acte est spirituel qu'il devient légitime.

Note finale (style et terminologie)

- Pour les concepts clés issus du grec (Kosmos, Chaos, Ouranos, daimōn), l'orthographe grecque a été ajoutée.

- Lorsque la réception originale parle de registres « nationalistes », cela est systématiquement traduit par discours nationaliste d'État lorsque cela est pertinent.

- Le ton est resté essayistique et historique; les images de batailles et de mythologie fonctionnent comme des symboles de transformation intérieure, et non comme des prescriptions littérales.

14:19 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

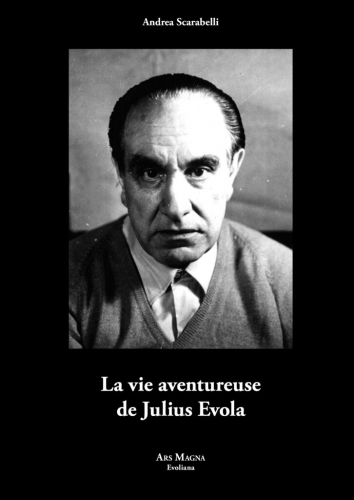

Sur le Baron Julius Evola: la monumentale biographie d'Andrea Scarabelli

Sur le Baron Julius Evola: la monumentale biographie d'Andrea Scarabelli

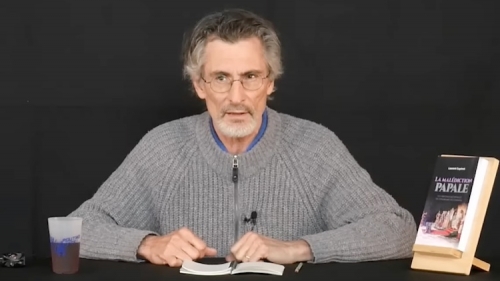

par Georges Feltin-Tracol

Quel ouvrage imposant ! 740 pages ! Une masse proche du kilogramme ! Une épaisseur de 4,5 cm, une largeur de 21 cm et une longueur de 29,5 cm ! Son prix s’élève à 52 €. La vie aventureuse de Julius Evola (Ars Magna, coll. « Evoliana », 2025) est sans conteste la biographie la plus riche de Giulio Cesare Evola (1898–1974).

Pour commander l'ouvrage: https://www.editions-ars-magna.com/livre/scarabelli-andre...

Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !

Ce travail colossal revient à Andrea Scarabelli. Vice-secrétaire de la Fondation Julius-Evola, il offre au public francophone une édition revue, corrigée et augmentée par rapport à l’édition initiale. Traduit par Istvàn Leszno et préfacé par Alian de Bneoist, le livre contient plusieurs cahiers photographiques, un appareil critique de notes sur quatre-vingt-deux pages, la liste intégrale des livres originaux d’Evola, une bibliographie exhaustive de dix-huit pages suivie de la bibliographie française des ouvrages évoliens parus dans l’Hexagone réalisée par le préfacier, soit quinze pages, et un index de noms propres mentionnés. Très impressionnant !

Au terme de longues et fructueuses recherches, Andrea Scarabelli résout certaines énigmes et écarte des légendes forgées autour de cette personnalité majeure de la vie intellectuelle du XXe siècle. Par exemple, Julius Evola n’a jamais été noble sicilien. Sa famille avec qui il entretient des rapports distants ne descend nullement de seigneurs normands venus en Sicile à l’appel du conquérant Robert Guiscard de Hauteville. Plus favorable à une aristocratie spirituelle qu’à une aristocratie héréditaire, il adopte le titre de «baron». Ce n’est pas anecdotique! Julius Evola déteste être appelé «Maître». Andrea Scarabelli rapporte un entretien entre Placido Procesi et Evola qui déclare: «Je ne suis pas un Maître. Constatez les conditions qui sont les miennes. Même si j’en étais un, je ne pourrais pas me présenter comme tel. J’ai tout écrit parce que je me souviens.» Certains l’appellent «Professeur» bien qu’il n’ait jamais obtenu le moindre diplôme universitaire. Le désigner comme «Baron» pendant les conversations lui convient mieux.

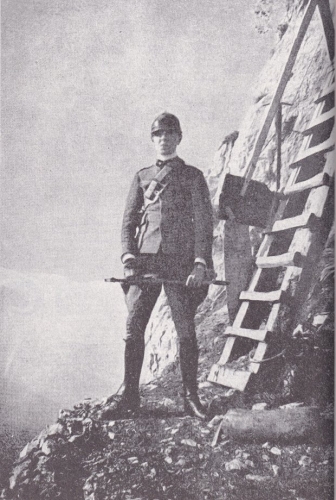

Andrea Scarabelli insiste beaucoup sur l’influence de l’alpinisme dans l’affirmation de sa personnalité. Pratiquer ce sport exigeant développe une vive complémentarité entre la volonté de puissance, la recherche de l’effort et le sens du défi. Méditations du haut des cimes exprime cette grande passion vitale chère à l’écrivain romain. Régulièrement, il part, seul ou accompagné d’une autre personne, dans des courses réputées difficiles, voire dangereuses… Plus tard paralysé des membres inférieurs, son regard s’illumine dès que son interlocuteur évoque ce sujet. Exercer l’alpinisme témoigne d’un solide caractère. Ainsi se montre-t-il désagréable, agacé et irritable à l’égard du personnel médical hospitalier. Ce comportement varie selon les circonstances. «Pour certains, il est froid et distant, pour d’autres, il est empathique et ouvert, sans oublier, poursuit Andrea Scarabelli, ceux qui le voient comme désinvolte et prêt à se jouer de lui-même.»

Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.

Toute sa vie, Julius Evola exècre la bourgeoisie. Outre la promotion de la Droite spirituelle hostile à la modernité, il critique la morale commune des communistes et des catholiques qui plombe les années 1950. Il déplore l’interdiction des maisons closes. Il considère les prostituées plus honorables que les bourgeoises et se gausse de la bigoterie gouvernementale. À propos de la prostitution, à travers divers articles, il «propose […] l’institution de structures syndicales visant à protéger et à défendre les prostituées». Il défend aussi les filles–mères célibataires. Ce supposé misogyne tance les hommes qui se défilent de leurs responsabilités paternelles.

Longtemps marginalisé, Julius Evola se surprend qu’après 1945, de nouveaux et précoces activistes au sein de la FUAN (Front universitaire d’action nationale) et du Front de la Jeunesse du MSI (Mouvement social italien) le lisent avec passion. Si le Baron se félicite de cet enthousiasme, il s’agace parfois de leur «évolomanie». Lui qui polémique avec des «guénolâtres» calfeutrés dans une morne adoration, se moque de certains de ses admirateurs dont le comportement moutonnier l’insupporte. Andrea Scarabelli cite Adriano Romualdi, auteur de Julius Evola, l’homme et l’œuvre: «Un jour, entendant qu’un groupe de ses admirateurs consacrait le lundi à la lecture des Hommes au milieu des ruines, le mercredi à celle de Révolte contre le monde moderne et le vendredi à Chevaucher le tigre, Evola les interrompit pour demander non sans malice: “Et quel jour consacrez-vous à la Métaphysique du sexe?”».

Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…

Les relations sont loin d’être au beau fixe avec ses correspondants réguliers. René Guénon ne cache pas son scepticisme envers l’Italien qui s’investit un peu trop à son avis dans le fracas du monde moderne. Il oublie cependant que Julius Evola a participé à la Grande Guerre (1915 – 1918) en tant qu’officier d’artillerie. Il recevra au nom de ce passé en 1969 le titre de « chevalier de Vittorio Veneto » signé par le président de la République italienne…

Une incompatibilité d’intention se produit avec Ezra Pound. Le contempteur de l’usure n’adhère pas à la vision du monde évolienne qui récuse toute hégémonie de l’économie. De son côté, l’ancien dadaïste s’interroge sur la poétique poundienne. Il la juge plus que surfaite…

La vie aventureuse de Julius Evola décrit donc les nombreuses facettes de l’auteur de Chevaucher le tigre. Certes, comme l’admet volontiers Andrea Scarabelli, le chantre de l’impersonnalité active n’aurait pas approuvé cette ambitieuse biographie. Qu’importe ! Elle témoigne de la singularité d’un très «bon Européen».

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 178, mise en ligne le 15 décembre 2025 sur Radio Méridien Zéro.

12:48 Publié dans Biographie, Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, andrea scarabelli, livre, tradition, traditionalisme, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 décembre 2025

Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance

Le Sapin de Noël, très ancien symbole de mort et de renaissance

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063508030909

De l’Antiquité jusqu’au christianisme médiéval, en passant par la mythologie germanique et les rites du solstice, l’arbre dressé au cœur de l’hiver est demeuré un symbole de l’espérance et de la victoire sur les forces des ténèbres et de la mort.

Aujourd’hui devenu le sapin de Noël, il fut longtemps bien plus qu’un simple décor : il représentait une véritable colonne cosmique, un axe du monde permettant de traverser la période la plus sombre de l’année.

Pour comprendre sa symbolique profonde, il faut remonter à l’arbre le plus vénéré des anciens Germains : l’if, cet arbre sombre et ambigu, associé à la fois à la mort et à la vie, à la magie et à la renaissance, aux mystères du destin, et à la survie au cœur du froid.

L’if, arbre magique par excellence, symbolise à la fois la mort et l'immortalité.

Toute sa matière est extrêmement toxique, seule la pulpe rouge de ses fruits est douce et comestible ; ses graines tuent, mais son tronc peut vivre plusieurs milliers d’années ; il ne perd jamais son feuillage, même en plein hiver.

Cette ambivalence absolue, où mort et vie se touchent, où la destruction contient la promesse d’un renouveau, en faisait pour les anciens Germains un symbole idéal du solstice d’hiver, moment où le monde semble basculer dans l’obscurité avant de renaître.

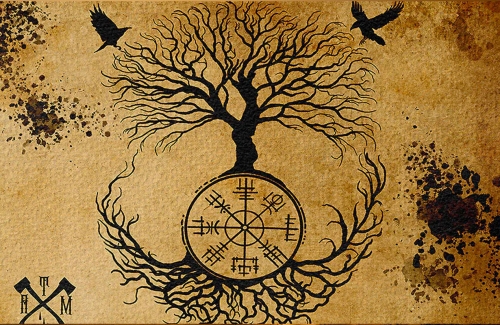

C'est Yggdrasil, l’Arbre cosmique, axe des Mondes, souvent traduit par “frêne” mais que les indices philologiques, mythologiques et symboliques désignent plutôt comme un if.

Yggdrasil relie les trois plans de l’univers : les hauteurs célestes, le monde des hommes, et les profondeurs où résident les morts et les puissances du destin.

Suspendu neuf nuits à cet arbre, Odin accède aux runes par une mort initiatique qui le transforme.

Le seiðr, cette magie visionnaire, extatique, sombre, liée à la divination, à la nécromancie, aux passages entre les mondes, trouve dans l’if son arbre tutélaire.