mardi, 14 janvier 2014

1972/2014 : Idéologie «antiraciste», la grande catastrophe!

1972/2014 : Idéologie «antiraciste», la grande catastrophe!

ex: http://www.polemia.com

« Un peu de modestie, de finesse, d’autocritique et de repentance seraient sûrement bienvenues »

♦ En 1972 la France était un pays indépendant, unitaire, fier de son passé et où les libertés étaient respectées. Quarante ans plus tard, l’idéologie nationale héritée de la monarchie, de la République et actualisée par le gaullisme a été remplacée par l’idéologie « antiraciste ». Les résultats sont désastreux : immigration de masse peu assimilable, société multiconflictuelle, perte du sens commun, alignement de la politique extérieure sur des intérêts étrangers, censure à répétition. Comment en est-on arrivé là ?

Jean-Yves Le Gallou fait le point pour Polémia.

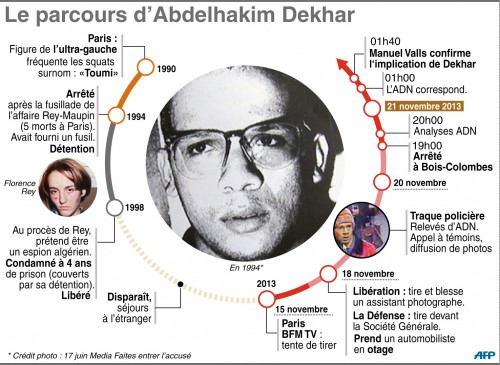

1972: Alors que le président Pompidou est fragilisé par sa non-participation à la Résistance de 1940 à 1944, deux événements majeurs surviennent : le Parlement vote à l’unanimité la loi Pleven qui introduit – au nom de la lutte contre le « racisme » – le délit d’opinion dans la grande loi sur la liberté de la presse de 1881 ; les médias lancent « l’affaire Touvier », du nom de ce milicien protégé par l’Eglise catholique. Les deux piliers de l’antiracisme – pénalisation des opinions dissidentes, culpabilisation du passé français – sont ainsi posés.

1980: L’attentat contre la synagogue de la rue Copernic est attribué de manière purement mensongère par les médias à « l’extrême droite ». Jean Pierre-Bloch, patron de la LICRA, met en cause le « climat » : climat intellectuel pour aboutir à la neutralisation idéologique du Figaro-Magazine de Louis Pauwels, porteur d’une vraie pensée alternative ; climat politique visant la politique proche-orientale de Valéry Giscard d’Estaing jugée pas assez favorable à l’Etat d’Israël.

« L’antiracisme » est instrumentalisé par les socialistes et par certains milieux juifs (Le Renouveau juif d’Hajdenberg notamment) pour aboutir à l’élection de François Mitterrand en 1981.

1984/1985 : Fondation de SOS-Racisme, officine gouvernementale créée depuis l’Elysée par Jean-Louis Bianco, secrétaire général de la présidence, assisté d’un jeune conseiller… François Hollande en s’appuyant sur Eric Ghebali et Julien Dray de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et Bernard-Henri Lévy. Les objectifs de SOS-Racisme sont à la fois idéologiques et politiques : promouvoir une société multiculturelle, culpabiliser et scinder la droite, encadrer et contrôler les populations issues du Maghreb (pour les faire « bien » voter tout en évitant une dérive pro-palestinienne).

1986: La mort de Malik Oussekine, un Franco-Maghrébin sous dialyse, à l’occasion des manifestations contre la loi Devaquet, débouche sur une campagne de sidération médiatique. Celle-ci contraint le gouvernement Chirac à renoncer à ses projets, notamment quant à la protection de la nationalité française. A cette occasion le lobby « antiraciste » prend la main de manière définitive sur la droite parlementaire.

1990: Alors qu’il existe 300 profanations de cimetière par an, la dégradation du cimetière juif de Carpentras fait l’objet d’une manipulation médiatique sans précédent. L’ensemble de la classe politique officielle défile sous le parrainage des associations « antiracistes » et d’organisations juives. Deux objectifs sont atteints : la consolidation du fossé entre le FN et le RPR/UDF ; le vote de la loi Gayssot faisant de l’analyse historique critique de la « Shoah » un délit de blasphème.

1993/1998 : Poursuites et condamnations de Maurice Papon pour « crime contre l’humanité ». La condamnation de Papon, haut fonctionnaire français, préfet de police du général De Gaulle (qui lui conféra le grade de commandeur de la Légion d’honneur), député RPR, ministre de R. Barre, est un acte essentiel : c’est l’extension à l’Etat français, en 1998, de la culpabilisation imposée à l’Allemagne en 1945. Cela a aussi pour conséquence le désarmement moral de l’appareil d’Etat face à l’immigration : les associations « antiracistes » empruntant volontiers la figure du juif comme bouclier pour les immigrés clandestins.

2001 : Première loi Taubira, loi mémorielle définissant comme crime contre l’humanité les traites négrières (occidentales seulement) et l’esclavage.

Années 2000/2010 : Pendant longtemps le combat « antiraciste » a été mené par les associations spécialisées (LICRA, MRAP, LDH et SOS-Racisme) bénéficiant d’importantes subventions publiques nationales et locales et recevant des dommages et intérêts de leurs procès; à partir des années 2000, certaines institutions juives prennent directement le relais. Lors de son dîner annuel, avec un parterre plus brillant que pour la Fête nationale du 14 juillet, devant les plus hautes autorités de l’Etat, de la justice, de l’économie et des médias, le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) fixe la feuille de route : promotion de la société multiculturelle, renforcement de la législation et de la lutte « antiraciste », notamment sur Internet, soutien indéfectible à l’Etat d’Israël et lutte contre les pays qui y sont réputés hostiles.

Années 2000/2010 (bis) : Adoption d’un mode opératoire comparable au CRIF par le CFCM (Conseil consultatif du culte musulman) et le CRAN (Conseil représentatif des associations noires). Prise en tenaille des Français de souche.

Fin des années 2000/début des années 2010 : L’UEJF prend la tête du combat judiciaire pour obtenir la mise en place d’une censure publique, voire privée, sur Internet.

Le lobby « antiraciste » : fabuleux pouvoir et fabuleux échec

Après 40 ans de grandes manœuvres « antiracistes », le bilan est désastreux.

Pour les libertés d’abord, avec la multiplication des lois liberticides. Dans tous les classements internationaux portant sur la liberté d’expression la France figure parmi les plus mauvais élèves : entre la 40e et la 50e place pour la liberté de la presse selon Reporters sans frontières ; en troisième position (devant la Russie pourtant si souvent vilipendée !) pour les condamnations pour atteinte à la liberté d’expression par la Cour européenne des droits de l’homme (pourtant très politiquement correcte…) ; aux premiers rangs pour les requêtes auprès des grands fournisseurs d’accès Internet.

Pour la concorde intérieure ensuite : la société multiculturelle est un échec manifeste. Ni l’assimilation, ni même l’intégration n’ont fonctionné. Le seul lieu (hors celui, contraint, du travail) où des gens de culture, de religion et de race différentes se retrouvent ce sont les spectacles de… Dieudonné ou les réunions de Soral. Bref, là où ils se rient du Système selon les uns, du lobby sioniste selon les autres. Fabuleux échec du lobby « antiraciste »: c’est contre lui que s’organise la seule cohabitation black-blanc-beur !

Pour l’indépendance nationale enfin : L’alignement de la politique française sur des intérêts étrangers est de plus en plus préoccupant ; promue par BHL, l’intervention en Libye a été un succès militaire mais une catastrophe géopolitique ; et l’aventurisme de François Hollande sur la Syrie a nui à l’image de la France.

Pour les institutions juives aussi : Depuis l’affaire Dreyfus la communauté juive jouissait d’un statut moral lié à celui de l’innocence injustement persécutée ; en se plaçant systématiquement du côté de la censure, les institutions juives risquent de perdre leur statut de représentants d’opprimés pour celui d’odieux persécuteurs. C’est grave et c’est prendre un double risque : se placer en opposition de l’esprit français traditionnellement frondeur ; et heurter de plein fouet la sensibilité des jeunes générations, à la fois parce que, pour elles, la seconde guerre mondiale est finie depuis 70 ans… et parce qu’elles sont viscéralement attachées aux libertés sur Internet, véritable sujet du débat. Enfin, l’immigration massive encouragée par le lobby « antiraciste » a pour conséquence la constitution de ghettos musulmans et africains qui cultivent une forte sensibilité antisioniste, voire antisémite.

Bien sûr, ce serait une faute que de confondre les juifs dans leur ensemble et ceux qui prétendent parler en leur nom ; on ne saurait davantage passer sous silence le remarquable engagement du côté de l’identité française et de la patrie d’hommes comme Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour. Pour autant, il semblerait raisonnable que les dirigeants des institutions juives aient la force de procéder à leur examen de conscience : à l’égard de leur communauté comme à l’égard de la France. Un peu de modestie, de finesse, d’autocritique et de repentance seraient sûrement bienvenues.

Changer de paradigmes

Quant au peuple français dans son unité, il lui faut changer de paradigmes dominants : renvoyer le lobby « antiraciste » à ses échecs ; cesser de le subventionner ; cesser de l’écouter et supprimer ses privilèges judiciaires. Vite !

Jean-Yves Le Gallou

9/01/2014

Voir aussi :

L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet

Evolution des libertés en France : Cent restrictions en quarante ans

Défendre la liberté d’expression contre la police de la pensée

« Je ne sais rien

mais je dirai (presque) tout »

Par Yves Bertrand

Conversations politiquement incorrectes

Sarkozy et Hollande, candidats officiels du CRIF

Le CRIF : la tentation du lobby

Le CRIF refuse de donner « un certificat de Cacherout » à Marine Le Pen

Le dîner du CRIF : nuisible aux libertés, à la souveraineté et à l’identité françaises

07:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, ceurope, affaires européennes, anti-racisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maurras, inlassable avocat des langues régionales

00:05 Publié dans Histoire, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles maurras, langues, langues régionales, linguistique, france, histoire, action française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 13 janvier 2014

Entreprises, risques criminels et communication d'influence: le décryptage de Xavier Raufer

Entreprises, risques criminels et communication d'influence:

le décryptage de Xavier Raufer

"Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (programme ; inscription : inscription@institutjeanlecanuet.org ).

"Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (programme ; inscription : inscription@institutjeanlecanuet.org ).

Interviendront lors de ce colloque Xavier Raufer, Jean-Marie-Bockel, David Naccache, François Haut, Pierre Delval, François Werner, Alain Bauer, Michel Quillé, Alain Establier, Régis Poincelet, Xavier Bertrand, ainsi que moi-même au nom de Communication & Influence, pour expliquer comment la communication d'influence peut aider l'entreprise à contrer les actions de déstabilisation, tout en optimisant son capital immatériel.

Dans l'entretien qu'il m'a accordé pour préparer cette journée, Xavier Raufer - docteur en géopolitique, co-directeur du DRMCC, enseignant à l'international (Chine, Etats- Unis...) - estime que les menaces criminelles concernent aujourd’hui prioritairement les sphères économique et financière. Et donc l'entreprise.

Bonne lecture, et une nouvelle fois, bonne année 2014 à tous !

Bruno Racouchot

COMES COMMUNICATION

tel : +33 (0)1 47 09 36 99 / mob : +33 (0)6 10 84 35 15

courriel : bruno@comes-communication.com

site : www.comes-communication.com

et www.www.communicationetinfluence.fr

00:05 Publié dans Actualité, criminologie, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : xavier raufer, actualité, france, événement, criminalité, criminologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 janvier 2014

Lucien Cerise: Big Brother

00:07 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, lyon, france, big brother, lucien cerise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet

Ex: http://www.polemia.com

L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet

« Car, si personne ne bouge, c’est la pensée (…) qui sera étouffée ».

« Il y a un moment où […] il est du devoir de la parole publique de dire. Valls l’a fait, Valls a eu raison. Il n’y a rien de commun, rien, entre le travail d’un humoriste dont la liberté d’expression et donc de provocation est effectivement sacrée, et l’entreprise d’un agitateur néonazi qui fait ouvertement campagne sur des thèmes qui ne sont pas des opinions mais des délits. »

(**) Souligné par nous

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieudonné, affaire dieudonné, france, liberté d'expression, liberté d'opinion, censure, dictature, répression, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 janvier 2014

2014 : année de la quenelle?

2014 : année de la quenelle?

Le phénomène Dieudonné : le comique qui fait peur au système.

Jean Ansar

Ex: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, quenelle, dieudonné, répression, état policier, liberté, liberté d'opinion, liberté d'expression, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quenelle gratinée !...

Quenelle gratinée !...

par Michel Drac & Maurice Gendre

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Michel Drac et de Maurice Gendre, cueilli sur Scriptoblog et consacrée à ce que l'affaire Dieudonné révèle de la réalité du système...

Quenelle gratinée !

Nous ne sonderons pas les cœurs et les reins. Quand un humoriste utilise la technique de la provocation, il n’est jamais possible de déterminer le fond de sa pensée en fonction de ses propos.

Pierre Desproges était-il antisémite quand il entamait un sketch par ces mots : « on m’a dit que des juifs se sont glissés dans la salle » ? Dieudonné l’est-il quand il lance, avec un sourire malicieux : « Des juifs ou des nazis, je ne sais pas qui a commencé » ? Allez savoir. Mais là n’est de toute façon pas notre propos. En elle-même, la risible « affaire de la quenelle » n’a aucune importance. Tout au plus peut-on la voir comme la mise en évidence d’un ras-le-bol des jeunes générations, ras-le-bol qui menace de dégénérer en une vaste crise de nerfs collective.

Le danger représenté par les « quenellistes » pour nos compatriotes juifs nous paraît tout à fait insignifiant. Pourquoi nous préoccuper de telles questions, à l’heure où la France va épouvantablement mal ? Nous avons autre chose à faire.En revanche, ce qui mérite d’être analysé, c’est le véritable délire qui semble avoir saisi la classe médiatico-politique. Le comique fait normalement partie du politique, mais comme une fonction annexe et secondaire et cathartique. Aristophane était certes un personnage politique à Athènes, mais il ne déterminait pas l’agenda d’Alcibiade ; c’est lui qui commentait l’action d’Alcibiade, et non l’inverse. Chez nous, au contraire, c’est désormais le « premier flic de France » qui se pose en s’opposant à… un trublion. Plus grave, la dérive en question laisse en tout cas penser que les classes dirigeantes entrent actuellement dans les logiques de la violence d’Etat. Quelques constats très simples suffisent à tirer le signal d’alarme : il se pourrait que la grotesque affaire de la quenelle, venant après les arrestations arbitraires des opposants au mariage pour tous, après la détention de Nicolas Bernard-Buss, après la rocambolesque affaire Varg Vikernes, soit, aussi, un ballon d’essai en vue de faire basculer la vie politique de notre pays vers le modèle peu enviable des Etats totalitaires. On pense tout de suite, dans la situation actuelle, à la dictature hypocrite des années Brejnev-Honecker. Ainsi, dans une des premières scènes du film « La vie des autres », qui se déroule en RDA peu avant la chute du Mur, le scénario incluait un bref résumé de la condition de l’artiste dans un système oppressif. Où l’on voyait un auteur demander à un ponte du Parti que l’on lève l’interdiction professionnelle (« Berufsverbot ») infligée à un metteur en scène accusé de dissidence. A quoi l’homme du Parti répondait que de telles méthodes n’existaient pas au paradis du socialisme réel, et qu’il fallait donc « choisir ses mots avec plus de prudence ». Simple constat : quand Manuel Valls annonce qu’il cherche par tous les moyens d’interdire Dieudonné de se produire, il revendique une attitude discriminatoire que même les apparatchiks de la RDA n’osaient pas assumer. C'est-à-dire que l’injonction non discutable de « lutte contre l’antisémitisme » permet en France aujourd’hui non seulement d’entrer dans les logiques de la Stasi, mais en outre de le faire avec une impudence que le subtil Markus Wolf aurait désapprouvée.

Toujours Manuel Valls : nous avons désormais un ministre de l’Intérieur qui appelle à déclencher des troubles à l’ordre public pour pouvoir justifier une mesure sécuritaire. A l’origine de cette démarche provocatrice, il y a le garde-frontière Arno Klarsfeld, qui dans une remarquable prise de position tout à fait révélatrice à tous points de vue, a constaté benoîtement que si personne ne manifestait devant le théâtre de la Main d’Or, il n’y aurait pas de trouble à l’ordre public et le ministre de l’Intérieur ne pourrait donc pas sévir. Que maître Klarsfeld appelle à susciter des troubles mérite d’être relevé, mais qu’un ministre de l’Intérieur en exercice lui emboîte le pas, voilà qui doit sans doute encore davantage être souligné. Simple constat : pour enclencher le processus de « mise au pas » qu’ils appelaient de leurs vœux en 1933, les dirigeants du parti nazi organisèrent l’incendie du Reichstag. Cette technique du pompier pyromane est exactement celle proposée par le brillant Arno Klarsfeld, et apparemment validée par le locataire de la place Beauvau.

Passons à autre chose. L’article 58 du code pénal soviétique de 1926 incluait plusieurs dispositions fascinantes. Cet article assimilait au banditisme toutes les activités réputées « contre-révolutionnaires », ce qui permit d’une part de ne pas mentionner l’existence de délits politiques en URSS, d’autre part d’y inclure des faits que dans n’importe quel autre pays, on n’aurait même pas osé qualifier de simples contraventions. Soljenitsyne mentionne, dans « L’archipel du Goulag », un certain nombre de cas où des individus, voire des segments entiers de la population, furent condamnés au nom de leur participation fantasmagorique a posteriori à des activités antisoviétiques. Exemple parmi d’autres, dans la foulée de la conquête de l’Europe de l’Est par l’Armée rouge en 1945, le NKVD arrêta des personnes n’ayant jamais vécu en Russie, au motif qu’elles auraient participé à la guerre civile russe en tant que Russes. C’est que dans le système d’interprétation indéfiniment extensible propre au code pénal soviétique de 1926, et particulièrement dans le cadre de l’article 58, d’une part « toute action tendant à l’affaiblissement du pouvoir » était réputée « contre-révolutionnaire », donc assimilable au banditisme, et d’autre part il était admis que dans les territoires devenus soviétiques en 1945, la loi soviétique s’appliquerait intégralement de façon rétroactive. Encore plus fort, il suffisait qu’un des nouveaux citoyens de l’URSS soit jugé comme ayant eu potentiellement l’intention de prendre jadis les armes contre sa nouvelle patrie pour qu’on l’assimilât automatiquement aux « brigands antisoviétiques » de la guerre civile. Pour rappel, Christiane Taubira, dans l’affaire de la quenelle, a soutenu que l’on pouvait se rendre « complice après coup de crime contre l’humanité ». Ce qui, manifestement, dans son esprit, impliquait la complicité de Dieudonné dans les méfaits nazis des années 40, et plus particulièrement dans la déportation des juifs d’Europe. On voit bien que la logique indéfiniment extensible du code pénal soviétique de 1926 est ici à l’œuvre, au nom il est vrai d’une autre idéologie et dans un cadre politique différent.

Quant à Christophe Barbier, nous lui saurons gré de nous éviter d’avoir à chercher des références passées, puisqu’il a publiquement soutenu qu’au nom de la défense de la démocratie, il fallait « réguler » Internet pour que Dieudonné n’y sévisse pas, et que, dixit, « les Chinois y arrivent bien ». Ici, il n’est même pas nécessaire de commenter.

En conclusion, et encore une fois sans entrer dans un débat sur l’antisémitisme supposé de monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala, nous ne pouvons que dresser les quelques constats que nous venons d’énoncer, et en déduire qu’il faut aujourd’hui que tous les citoyens lucides et raisonnables soutiennent cet artiste sans tergiverser.

Non qu’il faille nécessairement sacraliser la parole d’un comique, non qu’il faille obligatoirement apprécier un humour qu’on pourra éventuellement juger de mauvais goût, mais parce qu’il s’agit de refuser des logiques tyranniques. Le pouvoir est actuellement dans l’impasse. Le chômage explose alors que le contexte macro-économique menace de se dégrader encore, l’insécurité augmente, la diplomatie française se ridiculise, et la crise de l’Union Européenne et de la zone euro approche manifestement d’un point de rupture. Dans ces conditions, il est logique que ce pouvoir dans l’impasse soit tenté de créer des diversions et des écrans de fumée, voire de passer d’un régime de manipulation des masses à un système d’oppression ouverte.

Alors pour bien faire comprendre que nous ne nous laisserons pas faire : QUENELLE !

Michel Drac & Maurice Gendre (Scriptoblog, janvier 2014)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liberté d'expression, liberté d'opinion, tyrannie, censure, etat policier, terrorisme intellectuel, dieudonné, quenelle, france, europe, affaires européennes, répression |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 09 janvier 2014

L'engagement par l'enracinement!

10:52 Publié dans Actualité, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, france, événement, enracinement, engagement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

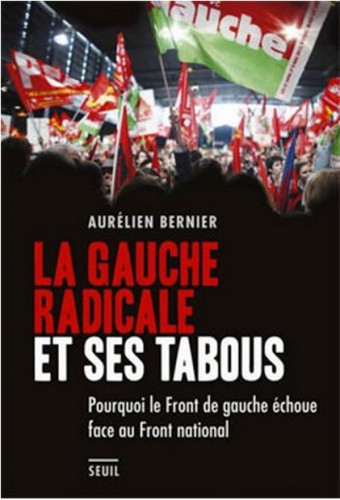

Les tabous de la gauche radicale

Les tabous de la gauche radicale

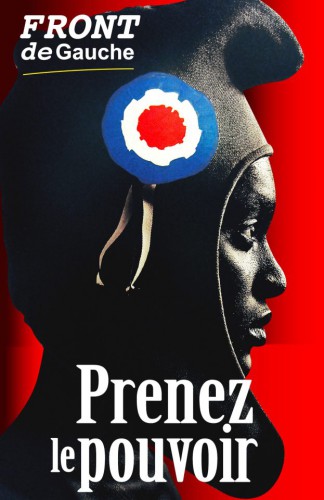

Le livre qu’Aurélien Bernier vient de publier aux éditions du Seuil, La gauche radicale et ses tabous, est un livre qui a une place importante dans le débat qui s’annonce sur les élections européennes de ce printemps 2014. Ce livre s’inscrit par ailleurs à la fois dans un courant d’idées, celles qui sont exprimées par une « gauche de la gauche » qui se réclame de l’idée nationale, et dans une œuvre personnelle. Aurélien Bernier a déjà publié Comment la mondialisation a tué l’écologie en 2012, livre important par son analyse sur l’interaction du « mondial » avec le « national » et le « local », et surtout Désobéissons à l’Union européenne (aux Éditions des Mille et Une Nuits). Ce dernier livre a pu passer pour une sorte de bréviaire des militants du Front de Gauche. Il a aussi publié en 2008 Le Climat, Otage De La Finance – Ou Comment Le Marché Boursicote Avec Les “Droits À Polluer” toujours aux Éditions des Mille et Une Nuits. Son nouvel ouvrage s’inscrit donc dans cette double trajectoire et pose des questions qui seront fondamentales lors des élections européennes.

Une question décisive

La première, celle qui domine toutes les autres, peut se résumer ainsi : pourquoi en France le Front national explose-t-il au niveau électoral alors que le Front de Gauche stagne ? Il note, d’ailleurs, que ceci n’est pas propre à la France, et se retrouve dans un certain nombre de pays Européens. La crise, qui aurait dû fournir le terreau rêvé au développement des forces de la gauche réelle, car il n’est plus possible d’appeler le « parti socialiste » un parti de gauche (même si des militants de gauche peuvent encore s’y perdre), favorise plus des partis soit venus de l’extrême droite, soit populiste (on pense au M5S de Beppe Grillo en Italie). Dans les réponses qui sont fournies dans le livre, deux me semblent fondamentalement juste : la vision d’un « anti-fascisme » qui confond les genres et les époques et empêche de raisonner et, surtout, la négation de ce que représente le sentiment national. Je l’ai dit publiquement à un journaliste du Monde il y a de cela plusieurs années, paraphrasant Lénine : la haine de la Nation est l’internationalisme des imbéciles. En un sens, tout est dit. L’obsession de « revivre les années trente » pousse un certain nombre d’esprits mal avisés à refuser de dire publiquement des choses qu’ils pensent pourtant de peur d’être assimilés au Front national, parti qu’ils assimilent – très à tort d’ailleurs – au NSDAP. Ceci les conduit, par étapes successives à rejeter l’idée de Nation au prétexte qu’elle pourrait donner naissance au nationalisme. On se demande alors pourquoi ces braves gens prennent encore le train (le train fut l’un des éléments cruciaux du génocide commis par les Nazis) ou l’avion, qui fut utilisé pour lancer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Bref, on peut s’étonner de cette prévention devant ce qui est pourtant une réalité comme les trains et les avions. À moins que le confort personnel ne prime, bien sûr, sur la cohérence et la logique du raisonnement…Il ne faut pas se tromper d’époque ! Le raisonnement d’Aurélien Bernier est ici clair et parfaitement convaincant.

Le livre est organisé autour d’une introduction, réellement passionnante et qui pose justement les principales questions, et de deux parties qui traitent d’une part de l’historique de la montée électorale du Front national (1984-2012) et de la crise de la gauche radicale, et d’autre part de ce que l’auteur appelle les « trois tabous » de la gauche, soit le tabou protectionniste, le tabou européen et le tabou de la souveraineté nationale et populaire. Il y a là une progression de l’instrument (le protectionnisme) vers une notion fondamentale (la Nation). Il conclut alors sur les nouvelles coupures politiques, ce qu’il appelle le « néo-réformisme » et les « néo-révolutionnaires » et fait de la question des institutions européennes (l’UE) l’un des points clefs de ces nouvelles coupures. Cet ouvrage s’achève sur deux annexes, l’une consacrée à la « chronique d’un renoncement » qui porte sur une analyse des positions du PCF de 1997 à 1999, et l’autre consacrée à l’analyse des résultats électoraux comparés du Front national et de la gauche radicale (et désormais seule gauche réelle en France). La seconde annexe est cependant de loin la plus intéressante, car elle montre bien l’évolution de ces résultats, et comment le vote pour le Front national est en train de perdre sa dimension de protestation pure et devient, progressivement, un vote d’adhésion. Mais il y manque des cartes pour parfaire cette démonstration, car le point frappant dans l’évolution des résultats électoraux du Front national est leur évolution géographique. Il faut ainsi noter le recoupement avec les régions dévastées par le chômage[1]. La première annexe est elle aussi intéressante, mais elle est bien trop descriptive. Elle manque en réalité son sujet : comment le PCF, un parti qui n’a jamais fait une analyse de fond du stalinisme et du soviétisme, s’est-il rallié à l’européisme. Aurélien Bernier laisse entendre que ce ralliement a été largement opportuniste, mais rien n’est moins sûr. Le lien consubstantiel du PCF avec une idéologie totalisante favorisait ce ralliement à une autre idéologie totalisante, car l’européisme, il faut le dire haut et fort, constitue une idéologie totalisante qui peut donner naissance à des pratiques totalitaires. De ce point de vue, certaines des analyses faites par les auteurs du livre dirigé par Cédric Durand, En finir avec l’Europe, livre dont on a rendu compte sur ce carnet[2], sont autrement plus éclairantes. Penser qu’il y eut un « bon » PCF avant 1997 et un « mauvais » après 1999 est ainsi profondément trompeur. C’est oublier l’effet de repoussoir exercé par le PCF sous la direction de Georges Marchais sur une grande partie de la gauche, la poussant dans des bras d’un socialisme douteux. C’est oublier que l’enfermement idéologique, la stérilité des débats intellectuels, ont largement préparé le terrain au basculement idéologique du stalinisme vers l’européisme. L’incapacité, et même il faut le dire le refus obstiné, du PCF de procéder à une analyse réelle du soviétisme et du stalinisme dès les années 1980, et même les années 1970, ont sonné son glas comme parti de masse.

Les origines du néo-libéralisme

Ceci nous amène aux incomplétudes et erreurs qui peuvent se trouver dans cet ouvrage. Les moins importantes sont des erreurs qui sont le fait d’une méconnaissance de certains points. L’image d’un Hayek « inspirateur » de l’Union européenne est totalement fausse. On trouve d’ailleurs de nombreux Hayekiens dans les opposants, que ce soit à l’UE ou à l’Europe. De même, le « néo-libéralisme », n’est pas d’inspiration hayekienne, mais une évolution de la pensée néoclassique après le tournant des anticipations rationnelles, sous l’influence de trois auteurs, Lucas[3], Fama[4] et Sargent[5]. En fait, l’UE est bien plus néo-libérale (en particulier dans le domaine monétaire et financier) qu’elle n’est dans la continuité de Hayek[6]. Il est par contre très juste d’insister sur la nature profondément néo-libérale de l’UE, une nature qui ne se laissera pas amender en profondeur sans des ruptures institutionnelles fortes. De ce point de vue, on partage entièrement l’analyse d’Aurélien Bernier dans son ouvrage.

De même, dans le chapitre sur le « tabou du protectionnisme », on peut s’étonner de ce que le débat en dehors du Front de Gauche, ou de la mouvance Trotskyste, ne soit qu’a peine évoqué. Avec 11% des suffrages aux dernières élections présidentielles, le Front de Gauche est loin de représenter la société française. Le rôle d’Arnaud Montebourg dans ce débat n’est même pas évoqué. Je ne suis pas sans savoir, suite aux polémiques qu’ont déclenché mon ouvrage La Démondialisation[7] au sein de l’Extrême-gauche, que cette dernière peut être bornée et d’une rare mauvaise foi. Mais, j’ai toujours considéré ses critiques comme marginale et je suis bien plus attentif à la progression des idées protectionnistes dans l’ensemble de la société française. Sur ce point, le lecteur eut trouvé utile une réflexion sur les diverses couches et catégories du capitalisme français, en fonction de leur dépendance plus ou moins grande par rapport au marché intérieur ou aux marchés d’exportation.

L’analyse manquante de la nature du Front national

Ces critiques et remarques sont mineures. Elles n’enlèvent rien à l’intérêt ni à l’importance du livre. Par contre, il y a un manque dans l’ouvrage qui déséquilibre ce dernier et lui enlève une partie de la force de conviction qu’il pourrait avoir : c’est une analyse de l’évolution du Front national. Non pas une analyse des résultats électoraux. Celle-ci est faite, comme on a eu l’occasion de le montrer plus haut. Mais une véritable analyse de la nature sociale et idéologique du Front national, analyse qui – de concert avec celle des tabous de la gauche réelle – est seule capable d’apporter une réponse à la question sur laquelle s’ouvre ce livre. À plusieurs reprises Aurélien Bernier emploie l’expression « national-socialiste » pour désigner la nouvelle ligne du Front national[8]. Je le dis tout net, cette reductio ad Hitlerum de Marine le Pen est inutile, elle désarme la véritable critique, et elle est donc stupide du point de vue qu’adopte Aurélien Bernier par ailleurs dans son ouvrage, soit une critique de la posture anti-fasciste. Cela introduit même une redoutable incohérence dans son livre. La dialectique entre la nature sociale du Front national, son idéologie et son discours, doit donc être étudiée. Un parti qui est en train de s’enraciner dans la classe ouvrière (ou il est désormais le premier de tous les partis), dans les couches les plus populaires est amené à produire un nouveau discours. Ceci va se heurter aux représentations communes d’une partie de l’appareil de ce parti. Il sera intéressant d’analyser à cet égard quelle sera l’idéologie spontanée des jeunes cadres, recrutés depuis 2010/2011 que le Front national entend promouvoir. Les tensions qui peuvent en résulter peuvent faire sombrer le Front national, conduire à une scission, tout comme le faire évoluer vers quelque chose de complètement nouveau. C’est bien parce que nous ne sommes pas en 1930, point que l’on partage entièrement avec Aurélien Bernier, que nous ne pouvons pas savoir vers quoi va évoluer le Front national. Mais, ce qui est sur, c’est que ce n’est pas dans la passé que nous trouverons la réponse à cette question.

Le problème de la souveraineté

Reste un problème ouvert : le rôle de la souveraineté nationale. Aurélien Bernier a, sur ce point, tendance à ne voir dans cette notion que le produit de la Révolution de 1789[9]. Ceci provient du fait qu’il n’a pas de théorie de l’origine des institutions. Il est typique que le chapitre qu’il consacre à ce problème soit celui qui tienne le moins bien ses promesses. On s’attendait à une réflexion sur l’origine des préventions d’une partie de la gauche vis-à-vis de la notion de souveraineté nationale. On ne trouve qu’une analyse des plus plates des discours instrumentaux. Pourtant, cette question est fondamentale. D’une part parce que sans souveraineté il n’y a pas de légitimité, et que la légitimité prime sur la légalité (point important dans notre relation avec l’Union européenne). C’est la souveraineté qui, dans les situations d’exception, fonde le droit et non l’inverse. Ensuite, parce que la création du cadre national, non pas tant du cadre géographique mais en tant que cadre politique, est bien antérieure à 1789. J’ai d’ailleurs eu sur ce point un débat animé avec Alexis Corbières du Front de Gauche. On ne peut comprendre la double menace constamment à l’œuvre contre la Nation à la fois de l’extérieur et de l’intérieur si on oublie que lors de sa constitution l’État-Nation s’est affirmé à la fois contre des micro-États (les seigneuries) et contre un pouvoir trans-national, celui de la Papauté. De ce point de vue, les cinquante années qui précédent la « Guerre de 100 ans » constituent l’entrée dans la modernité de la Nation française. De même, le compromis auquel on arrive à la fin des Guerres de Religion, compromis dont la nature réelle est donnée par l’œuvre posthume de Jean Bodin, l’Heptaplomeres, est fondateur de nos principes actuels de démocratie laïque. À cet égard, l’attaque contre le souverainisme d’un Jean-Pierre Chevènement[10] (terme que par ailleurs ce dernier récuse) est non seulement absurde mais ici encore stupide intellectuellement et politiquement. Le souverainisme est la base de la démocratie.

Il est dommage que ces erreurs et ces manques retirent de la force à un ouvrage important dans cette bataille qui s’annonce désormais capitale, celle des élections européennes du printemps 2014. Car, ce livre pose des questions clefs et devra donc être débattu.

[1] Voir par exemple « Deux Cartes », note publiée sur RussEurope, 30 décembre 2013, http://russeurope.hypotheses.org/1880

[2] Voir, « Europe : un livre, un sondage », note publiée sur RussEurope, 16 mai 2013, http://russeurope.hypotheses.org/1237

[3] Lucas, R.E., Studies in Business-Cycle Theory, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1981. Idem, avec Sargent T.J, Rational Expectations and Econometric Practice, vol.1, 1981, 5th printing, Minneapolis: University of Minnesota Press.

[4] Fama, E., Eugène Fama, « The behavior of stock Market Prices », Journal of Business, Vol. 38, n°1, pp. 34-105, 1965. Fama, Eugene F. (September/October 1965). “Random Walks In Stock Market Prices”. Financial Analysts Journal Vol. 21 (N°5), pp. 55–59.

[5] Sargent, T.J., « Estimation of dynamic labor demand schedules under rational expectations », Journal of Political Economy, 86, p. 1009-1044, 1978.

[6] Sapir J., Les Trous Noirs de la science Économique, Albin Michel, Paris, 2000.

[7] Sapir, J., La Démondialisation, Paris, Le Seuil, 2011.

[8] Bernier A., La Gauche radicale et ses tabous, Le Seuil, Paris, 2014, p. 16.

[9] Bernier A., Op.cit, p. 18.

[10] Bernier A., Op.cit., p. 130.

00:05 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : idéologie, gauche, france, gauches françaises, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 janvier 2014

L’occupation de la Ruhr en 1923

Matthias HELLNER:

L’occupation de la Ruhr en 1923

Lorsque les Français sont entrés dans la Ruhr, les ouvriers ont déclenché la résistance passive et l’inflation a pris des proportions calamiteuses

En janvier 1923, les soldats français et belges occupent l’ensemble de la région de la Ruhr. Une vague d’indignation secoue alors toutes les couches de la population dans le Reich vaincu. Le Chancelier Cuno, en poste depuis le 22 novembre 1922, déclare qu’il faut organiser la résistance passive contre l’occupation. En France toutefois, les esprits se divisent pour juger l’entrée des troupes en territoire allemand, entrée justifiée par le retard d’une livraison de bois imposée par les clauses de réparation. Les socialistes tentent de démontrer les dangers d’une occupation. Clémenceau s’y opposait et le Maréchal Foch parlait d’un “terrible nid de guêpes” où la France avait mis la main.

Par l’appel à la résistance passive, toute la vie économique de la région occupée fut paralysée. Les hauts fourneaux furent éteints et les mines fermées. Les cheminots se mirent en grève et les fonctionnaires allemands s’en tinrent à la convention prise, d’éviter tous contacts avec les autorités occupantes. Pour transporter les minerais et le charbon de la Ruhr vers la France, des milliers de techniciens et de cheminots furent mobilisés pour travailler dans la région occupée. Mais dès que les transports se remirent à rouler, des vétérans allemands, dont d’anciens combattants des corps francs comme Heinz Oskar Hauenstein et Albert Leo Schlageter, passèrent à la résistance active et organisèrent des actions de sabotage. Ils firent sauter des ponts, des lignes de chemin de fer et des canaux pour empêcher le transport vers l’étranger des biens économiques allemands.

Les autorités occupantes réagirent avec dureté. La région occupée fut complètement verrouillée et la police allemande désarmée. Krupp et d’autres industriels furent condamnés à quinze ans de prison. Partout des confrontations sanglantes eurent lieu. En mars, quatorze ouvriers de chez Krupp furent abattus; d’innombrables citoyens furent arrêtés ou expulsés. Lorsque les Français arrêtèrent Schlageter suite à une trahison, alors qu’il venait de faire sauter un pont près de Calkum, tous les recours en grâce furent inutiles, les Français voulant faire un exemple. L’officier de la Grande Guerre, âgé de 28 ans, fut fusillé le 26 mai. La résistance se poursuivit néanmoins sans discontinuer.

Fin mai, le parti communiste tente un coup de force et les soulèvements armés qu’il téléguidait furent anéantis par des volontaires armés. Au même moment, les attentats contre les occupants se multipliaient. Ainsi, le 10 juin à Dortmund, deux officiers français sont abattus en pleine rue. La réaction des Français a coûté la vie à sept civils.

Fin mai, le parti communiste tente un coup de force et les soulèvements armés qu’il téléguidait furent anéantis par des volontaires armés. Au même moment, les attentats contre les occupants se multipliaient. Ainsi, le 10 juin à Dortmund, deux officiers français sont abattus en pleine rue. La réaction des Français a coûté la vie à sept civils.

Les tentatives françaises de détacher des régions rhénanes du Reich avec l’aide de mouvements séparatistes ne connurent aucun succès. Des attentats perpétrés contre des chefs séparatistes et la résistance de toute la population ruinèrent ces tentatives. Le 26 septembre, Stresemann, qui, le 13 août, avait remplacé Cuno au poste de Chancelier, déclare que la résistance passive doit se terminer. A ce moment-là, 132 Allemands avaient été tués; onze d’entre eux avaient été condamnés à mort mais un seul avait été exécuté. 150.000 personnes avaient été expulsées de la région; d’innombrables autres avaient écopé d’amendes ou avaient subi des peines de prison.

La République de Weimar était dans un état de désolation épouvantable. Non seulement elle avait dû renoncer au poids économique de la région de la Ruhr mais elle avait dû aussi payer pour entretenir la population paralysée par la résistance passive ordonnée par Cuno. L’inflation galopante ne pouvait plus être arrêtée. Le 1 juillet un dollar américain coûtait déjà 160.000 mark; le 1 août, le dollar valait 1.100.000 mark; le 1 novembre 130.000.000.000 mark et le 30 novembre 4.200.000.000.000 mark!

Pour stabiliser l’état de la République, il a fallu procéder à une réforme monétaire et, simultanément, l’Allemagne accepte en août 1924 le Plan Dawes lors de la Conférence de Londres, plan qui réglait le paiement des réparations sur des bases nouvelles. En juillet et en août 1925, les Français évacuent finalement une grande partie des régions occupées, sous pression de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. L’aventure de la Ruhr était terminée.

Matthias HELLNER.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, http://www.zurzeit.at , n°25/2013).

00:06 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, france, europe, première guerre mondiale, traité de versailles, ruhr, occupation de la ruhr, ruhrgebiet, république de weimar, weimar, années 20 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 décembre 2013

RCA: la France est bien responsable...

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, france, afrique, affaires africaines, rca, république centre-africaine, françafrique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

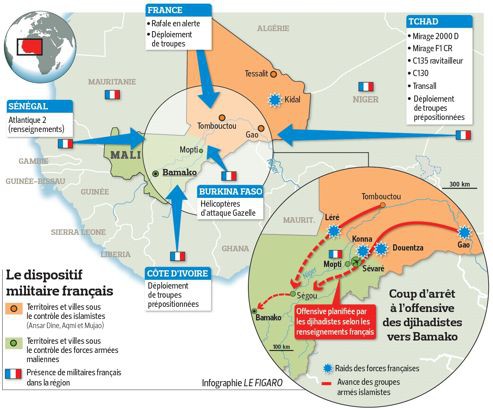

Mali : un an après l’opération Serval

Mali : un an après l’opération Serval

La France entre l’enclume sudiste et le marteau nordiste

Bernard Lugan*

Ex: http://metamag.fr

Le 27 novembre, et pour la première fois depuis le début de l’opération Serval, une manifestation anti-française s’est déroulée au Mali, à Bamako, aux cris de « A bas la France ». Ces Maliens bien peu « reconnaissants » de ce qui a été fait pour eux font à la France un reproche de fond : interdire à leur armée de se repositionner à Kidal, au cœur du pays touareg. Or, durant la campagne de l’Azawad, notamment lors des combats dans les Iforas, les forces françaises furent renseignées par les Touareg du MNLA contre la promesse de ne pas laisser l’armée malienne se repositionner à Kidal…

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, françafrique, opération serval, mali, france, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 26 décembre 2013

Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste

Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste

Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste

Guillaume Faye

Ex: http://www.gfaye.com

Remis au Premier ministre à sa demande, ce rapport effarant, rédigé en novlangue par des Trissotins, publié en ligne par Matignon et qui a créé le scandale est en fait inspiré des idées du groupe de pression et de ”réflexion” gauchiste chic lié au PS Terra Nova. L’objectif est la destruction pure et simple de l’identité française. Il vise à substituer à l’assimilation et à l’intégration une forme de communautarisme où les Français de souche seraient objectivement infériorisés, sommés de s’adapter aux mœurs des nouveaux arrivants, et où il faudrait « assumer la dimension arabe-orientale de la France ».

Inutile d’énumérer les axes politiques proposés par ce rapport ethnomasochiste et culpabiliste qui vise non seulement à défranciser, déseuropéaniser la société mais à accentuer encore la pression migratoire en instaurant une véritable préférence étrangère.

Il est plus intéressant de s’attarder sur deux passages qui relèvent du sectarisme de la police de la pensée de gauche et de ce racisme implicite si souvent observé dans la vulgate antiraciste. Tout d’abord, il est recommandé d’interdire et de sanctionner judiciairement, notamment dans les médias, toute mention (« description stigmatisante ») de l’origine des personnes, notamment en cas de délit (1) (« nationalité, origine, couleur de peau, religion, culture… »). Cette interdiction est étendue aux « partis politiques et institutions publiques » dans bien d’autres circonstances.

Admirons la contradiction : l’origine ethno-culturelle est niée mais en même temps la France doit devenir « arabe-orientale ». Mais implicitement, le fait d’être qualifié par son nom et son prénom d’origine africaine ou arabe, par exemple, serait subrepticement une insulte. Inconsciemment, les auteurs (vieux gauchistes) du rapport considèrent que de dire à/de quelqu’un qu’il est ”Arabe” est une « stigmatisation », un « délit de harcèlement racial ». Or, ne pas mentionner l’origine des gens, par pseudo-respect, c’est dévaloriser cette origine. On nage dans une contradiction totale, la bêtise raciste/antiraciste de cette gauche à la fois gouvernementale, soixante-huitarde et intellectuellement à gaz pauvre. (2)

Le second passage fait allusion à la ”race blanche”, alors qu’officiellement les races n’existent pas. Il est en effet proposé de ne plus se référer dans l’enseignement de l’histoire à « des figures incarnées qui demeurent très largement des grands hommes, mâles, blancs et hétérosexuels ». (3) Évident racisme anti-Blancs et aversion contre les hétérosexuels de la part de personnes qui sont elles-mêmes majoritairement des Blancs hétérosexuels. Ça relève de la psychiatrie – ou de la psychanalyse.

Cette gauche antiraciste est complètement obsédée par l’idée de ”race”, comme les puritains étaient obsédés par l’idée de sexe. Le paradigme racial est obsessionnel dans la gauche ”antiraciste”.

Une telle idéologie à la fois xénophile, pétrie de bêtise et/ou de mauvaises intentions, est la porte ouverte à la guerre civile ethnique, lot endémique du Maghreb et du Proche-Orient arabe, et de toute société hétérogène et pluri-ethnique.

Mais hélas, ce rapport tire en réalité la conclusion dramatique, cynique et souriante de quarante ans d’immigration incontrôlée, au terme de laquelle s’opère un bouleversement démographique, où toute ”intégration” ou ”assimilation” de minorités qui n’en sont plus est devenue une chimère et où le petit peuple de souche est prié par ses élites grasses et protégées (”socialistes”) de se plier à la loi des colonisateurs présentés comme des victimes, est sommé de se taire et de devenir Invisible. Devant l’histoire, les politiciens, parfaitement antidémocrates et antirépublicains, responsables de ce fait, devront répondre d’une tragédie annoncée.

Notes:

(1) C’est implicitement reconnaître l’origine immigrée très majoritaire de la criminalité.

(2) La pensée de gauche, intellectualiste et déconnectée du réel, héritière inconsciente en fait de l’idéalisme platonicien (auquel s’oppose le réalisme aristotélicien) souffre moins de bêtise que de pathologie, d’origine psychologique. Vouloir construire un méta-monde contre la réalité, une utopie, c’est à dire, étymologiquement, un lieu qui n’existe nulle part, un rêve.

(3) Il faudra donc trouver dans les figures de l’histoire de France des personnes de couleur, féminines, bisexuelles ou homosexuelles ? Vous en connaissez ?

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, france, europe, affaires européennes, racisme, intégration, société multiculturelle, multiculturalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 25 décembre 2013

L’État PS et la tentation totalitaire

L’État PS et la tentation totalitaire. Comment empêcher l’alternance ?

par Guillaume Faye

Ex: http://www.gfaye.com

Dans l’effarant rapport sur l’Intégration remis à Matignon et publié sur son site (voir le précédent article), on note la préconisation de mesures coercitives contre l’affirmation de l’identité française et l’instauration d’une police de la pensée et de l’expression. Ce rapport reflète la position de l’État PS. Dans la répression policière disproportionnée (avec incarcérations illégales et rapports de police truqués) de la ”Manif pour tous” et de l’inoffensif mouvement des ”Veilleurs”, l’État PS a montré le bout de son nez et donné un avant-goût de ses tentations totalitaires. En réalité, conformément à la tradition sectaire de l’extrême-gauche (qui domine idéologiquement le PS), la ”droite” n’est pas légitime car elle représente le Mal (1). Eux, dans leur bonne conscience, illustrent le Bien et la Justice et sont donc seuls légitimes pour exercer le pouvoir.

Se mêlent, comme toujours, à ces grands sentiments de moralisme fanatique, de bas calculs électoralistes à courte vue. Le personnel politicien de gauche, cohorte d’élus et d’apparatchiks, avec ses auxiliaires – innombrables associations subventionnées et intellectuels rémunérés – veut conserver ses prébendes. Comment empêcher l’alternance à droite et maintenir au pouvoir l’État PS, malgré son échec patent sur tous les fronts ?

Un coup d’État à la Lénine étant impossible, la seule solution est de transformer le peuple, plus exactement l’électorat. D’où les naturalisations massives et toutes les mesures en faveur des immigrés, de l’islam, de l’accentuation de l’immigration de colonisation (2). Le dernier rapport sur l’Intégration était idéologiquement inspiré par le think tank gauchiste Terra Nova, tête chercheuse de l’État PS, pour envoyer un signal fort aux nouvelles populations. Il ne s’agissait pas d’une gaffe de plus de M. Ayrault. Une opération de communication politique très pensée. Message : l’État PS est le vôtre ; celui de la ”défrancisation”, de l’islamisation tolérée, de l’arabisation et de l’africanisation en douceur. Les musulmans ont voté à une écrasante majorité pour Hollande ; la leçon a été retenue.

Le souci de la ”France” est très secondaire pour ne pas dire inexistant dans l’appareil central ou périphérique du dispositif de l’État PS. Il est animé à la fois par une idéologie idéaliste, intolérante, utopique, bétonnée de bonne conscience (3) et par une avidité pour le pouvoir strictement matérialiste. Cette alchimie était présente dans tous les régimes communistes (et dans la révolution bolchévique, inspirée de 1793 et de la Commune), avec cette différence notable que lesdits régimes évitaient de dissoudre leur propre nation en organisant chez eux une colonisation de peuplement.

Le plus inquiétant, c’est que cette stratégie de l’État PS peut réussir. Pour des raisons démographiques et migratoires implacables (voir les analyses de Mme Tribalat), l’État PS compte sur un basculement progressif et arithmétique de l’électorat pour se maintenir au pouvoir. C’est pourquoi, avant les prochaines échéances électorales, il multiplie (et va multiplier) les mesures immigrationnistes et islamophiles les plus diverses. Il estime (marketing politique), selon les analyses de Terra Nova, qu’il vaut mieux créer un nouvel électorat allogène que de séduire un électorat populaire de souche en proie à une fuite d’eau. (4)

Le problème, c’est que cette finaude stratégie n’est qu’une tactique. (5) Il y a un risque de guerre civile ethnique au bout de ces mauvais calculs, d’autant plus que l’État PS, s’il réussit à se maintenir au pouvoir dans son projet anti-alternance devra affronter une crise sociale gravissime du fait de sa politique économique qui va dans le mur. Effet démultiplicateur. Il va y avoir du sport. Remarquez, d’un point de vue dialectique, c’est peut-être intéressant. Les prochaines années nous réservent des surprises.

Notes:

(1) C’est la racine même de la mentalité totalitaire : la légitimité contre la légalité. Relire Robespierre et Lénine.

(2) L’élargissement de l’accès à l’AME (Aide médicale d’État) pour les clandestins (mesure par ailleurs anticonstitutionnelle car créant une légalisation de l’illégalité, cas unique au monde) ; la baisse drastique des expulsions d’illégaux même après décisions de justice ; la poursuite des régularisations et des naturalisations je vous laisse continuer la litanie.

(3) Idéologie à l’emballage libertaire et tolérant mais au contenu autoritariste et intolérant.

(4) Maîtresse à penser du PS, Terra Nova a recommandé de délaisser les Français de souche des classes populaires au profit des immigrés et de la bourgeoisie bobo-gauche. Cynique marketing politique. (cf. à ce propos ma brochure La nouvelle lutte des classes, Éd. du Lore).

(5) La stratégie vise le long terme et un théâtre d’opération global. La tactique est limitée dans le temps et l’espace. L’État PS confond les deux. Il perdra parce que le rêve est sa loi et qu’il fait entrer le loup dans la bergerie.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politique internationale, france, europe, affaires européennes, socialisme, totalitarisme, tentation totalitaire, françois hollande, état ps, ps, guillaume faye |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 23 décembre 2013

Cap vers le multiculturalisme...

Cap vers le multiculturalisme...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michèle Tribalat, cueilli sur Atlantico et consacré au multiculturalisme rampant, désormais favorisé par les autorités françaises et européennes...

Démographe, Michèle Tribalat a publié ces dernières années Les yeux grands fermés (Denoël, 2010) et Assimilation : la fin du modèle français (Editions du Toucan, 2013), deux essais incisifs sur les choix politiques en matière de politique d'immigration.

Intégration : les 5 rapports qui poussent la France sur la voie du multiculturalisme choisi sans le dire trop haut

Après le rapport Tuot, les rapports remis par cinq commissions (voir ici) chargées, sur des sujets spécifiques, de formuler les pistes de refondation de la politique d’intégration, permettent de se figurer enfin la déclinaison française du multiculturalisme pour lequel l’UE (et donc la France, discrètement) a opté lors du Conseil européen du 19 novembre 2004. Signalons, pour ne plus en reparler, le rapport sur l’habitat rendu illisible par le langage, la syntaxe et l’orthographe.

Le terme multiculturalisme n’est employé qu’une fois sur les 276 pages des cinq rapports, et encore à titre historique et anecdotique. C’est pourtant bien de multiculturalisme dont il s’agit dans ces rapports. Ces rapports nous expliquent que le terme intégration a servi de camouflage à une politique d’assimilation et que le Haut Conseil à l’intégration a été le lieu de ce camouflage. Or, rien n’est plus faux. La tendance républicaine récente, dont on fait grief au HCI, a plutôt contrasté avec d’autres plus anciennes. À sa création, lorsqu’il s’est agi de définir l’intégration, le HCI a en effet opté pour une définition multiculturaliste. L’intégration y est désignée comme "le processus spécifique par lequel il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité". Cette définition, qui fait déjà de la diversité une valeur a priori, anticipait sur celle qui allait être adoptée dans toute l’UE, laquelle insiste elle aussi sur l’idée de processus à double sens. Pour avoir été membre du groupe statistique puis du HCI, je me souviens fort bien que la fermeté républicaine, jugée aujourd’hui synonyme d’intolérance, n’a pas toujours été de mise, comme on fait mine de le croire.

Ce n’est donc pas l’assimilation que ces rapports s’emploient à réfuter, tant l’usage de ce terme comme ses points d’application se sont raréfiés, mais l’intégration. L’idée en a été disqualifiée, nous explique-t-on par son usage à l’égard des descendants d’immigrés et par l’absence d’action à destination de la société dans son ensemble. « Il n’y a pas de spécificité intrinsèque aux populations vues comme “issues de l’immigration” si ce n’est justement que certaines d’entre elles sont vues et traitées comme toujours étrangères ». C’est le regard racialisant, ethnicisant, discriminant etc. de la société d’accueil qui justifie une politique globale visant à transformer ce regard et donc à réformer la partie dite « majoritaire » de cette société. Une incidente est nécessaire sur l’usage récent du qualificatif « majoritaire » dans les écrits scientifiques, notamment ceux de l’Ined, pour nommer ceux qui ne sont, comme le dit l’Insee, « ni immigrés ni enfants d’immigrés ». Sa vertu est de n’attribuer aucune qualité particulière à l’ensemble qu’il désigne et surtout pas l’avantage de l’ancienneté. Insister sur le caractère majoritaire d’une population la renvoie à une position qui ne s’explique que par son nombre, situation qui n’implique aucun ascendant autre que numérique, lequel n’est pas forcément appelé à perdurer. Aucun héritage collectif ne vient teinter l’appellation de « population majoritaire ». Tous les résidents sont équidistants puisqu’il s’agit de reconnaître « toutes les personnes qui résident en France » dans leur diversité, non pas pour la contribution qu’ils pourraient apporter à la société mais « pour ce qu’ils sont et simplement pour leur présence sur le territoire ». Cela suppose « une reconnaissance des personnes dans leur singularité, […] dans le respect des cadres sociétaux minimums communs » et une reconnaissance de la « légitimité des personnes à être ici chez elles, et comme elles sont ou se sentent être, et en conséquence une légitimité des acteurs et des organisations à agir sur les problèmes qui empêchent la normalisation des statuts sociopolitiques et la réalisation d’une égalité effective des droits et de traitement ».

La question que se posait déjà le HCI lorsqu’il avait lancé sa définition de l’intégration, à savoir comment faire tenir ensemble ce conglomérat d’individus et de groupes, les auteurs des rapports se la posent aussi. Le HCI voyait bien se profiler la contestation « du système de valeurs traditionnellement dominant dans notre pays ». Le HCI proposait ce qu’il appelait « le pari de l’intégration » selon lequel la contestation « du cadre global de référence français » serait surmontée par « l’adhésion à un minimum de valeurs communes », tolérance et respect des droits de l’homme. C’est aussi ce que proposent les rapports rendus récemment. Ils invitent les pouvoirs publics à « rompre avec une logique extensive de normalisation », en s’en tenant à un triptyque de valeurs (droits de l’homme, droits de l’enfant, laïcité « inclusive »), lequel peut être transposable à peu près dans toutes les démocraties du monde.

Puisqu’il n’y a ni héritage, ni culture, ni modes de vie à préserver côté « majoritaire », toute l’action politique doit être canalisée vers la lutte pour l’égalité et contre les discriminations de toutes sortes, y compris celles qui figurent dans nos textes de loi actuellement, comme la loi sur le voile à l’école ou l’exclusion des étrangers de la fonction publique. Le mal est si grand et si répandu que cette politique doit être « globale et systémique ». Les majoritaires baignent dans une société imbibée de pensées et attitudes racialisantes qui nécessitent des actions de formation qui leur feront voir la « diversité » sous son vrai jour. L’école est bien évidemment l’institution qui devrait se prêter le mieux à cette rénovation des mentalités, mais pas seulement. Nous sommes tous potentiellement visés : « ensemble des acteurs associatifs, culturels, collectifs, citoyens, acteurs institutionnels et élus ». Il faut ainsi « remettre à plat l’histoire de France » afin d’inscrire « chacun dans une histoire commune ». Pourquoi ne pas constituer un « nouveau “panthéon” pour une histoire plurielle », l’histoire enseignée se référant « à des figures incarnées qui demeurent très largement des “grands hommes” mâles, blancs et hétérosexuels » ? L’idée serait de mettre en place « un groupe de travail national composé notamment d’historiens, d’enseignants, d’élèves et de parents » chargé de « proposer une pluralité concrète de figures historiques […] et de faire des propositions en direction par exemple des éditeurs de manuels, de revues, etc. ». Les activités dites « culturelles » se prêteraient aussi fort bien à cette entreprise de reformatage idéologique. Il faudrait alors valoriser « dans tous les médias des “bonnes pratiques” où les forces vives d’un territoire s’allient pour créer avec les artistes et les habitants des récits locaux qui construisent de nouveaux imaginaires collectifs » déconstruisant ainsi « les clichés, les représentations et peurs de l’autre, inconnu ou étranger ».

Ces rapports empruntent à Bhikhu Parekh qui est tout sauf un multiculturaliste modéré, même au Royaume-Uni, puisqu’il avait proposé de remplacer le mot nation par communauté de communautés, de revisiter l’histoire du Royaume-Uni et, lui aussi, d’en finir avec le mot intégration. Ils s’inspirent aussi beaucoup des multiculturalistes québécois qui, pour se distinguer du multiculturalisme canadien, ont proposé l’interculturalisme québécois. Il faut promouvoir l’interculturel en faisant dialoguer les différentes cultures françaises, en développant les langues de France, le français n’étant que la langue dominante d’un pays plurilingue. « Il faut à la fois banaliser la pluralité des langues et encourager leur réappropriation potentielle par tous les élèves, en tant que véhicules donnant accès à des univers et rapports cognitifs constitutifs d’une pluralité de civilisations, qui font notre richesse, notre histoire et notre culture commune ». On notera la contradiction qu’il y a à demander à des enfants (compris dans « tous les élèves ») de se réapproprier des langues qu’ils n’ont jamais apprises. Ces rapports font également leur les fameux accommodements raisonnables dont les Québécois ne veulent plus guère, sans évidemment prononcer le mot qui fâche. On doit donc s’attendre, s’ils étaient entendus par le gouvernement, à une modification du cadre légal en profondeur pour contraindre aux « compromis normatifs ». C’est probablement sur les mêmes droits que ceux mobilisés au Québec que s’appuierait le nouveau cadre légal – « droit de l’égalité et celui de la liberté de pensée (opinion, religion…) » considérés comme « le socle minimum commun ».

Ce redressement idéologique devrait évidemment toucher le langage puisque « désigner dit-on c’est assigner, c’est stigmatiser ». Seule l’auto-désignation identitaire serait désormais acceptable. Il faut donc reconnaître la différence et en tenir compte plus que jamais sans jamais la nommer. Cela va être difficile. On espère que les formations recommandées pour réformer la société fourniront le glossaire et les exercices appropriés. L’un des rapports recommande de « revisiter tous les registres lexicaux utilisées au sein et par les institutions d’action publique tout comme par les médias et les partis politiques ». On se demande ce qu’il en sera de la recherche. Il prévoit la multiplication de chartes diverses, de recommandations en direction des médias et donc des journalistes et même le « recours à la sanction pour contraindre à la non désignation ». Désigner pourrait être assimilé à un harcèlement racial. On aura intérêt à se tenir à carreau si la rénovation politique annoncée voit le jour.

La connaissance elle-même est un enjeu important. Telle que ces rapports l’envisagent, elle serait à même de faciliter la reconnaissance. Il y faudrait pour cela une « vision actualisée » de l’immigration produite par des « connaissances actualisées ». Par actualisé, il faut entendre une mise au goût du jour. Une manière envisagée pour actualiser la connaissance serait par exemple de consacrer une journée à la commémoration des « apports de toutes les migrations à la société française ». Une autre serait de donner une prime aux documentaires et fictions « favorisant la diversité ». On envisage aussi des « ateliers-débats de philosophie » de la maternelle à la classe de seconde traitant du genre, de la religion, de l’identité, de l’altérité…

Cette nouvelle politique « qui nous pend au nez » si le Premier ministre prend au sérieux les cinq rapports qu’il a lui-même commandés – et pourquoi n’en serait-il pas ainsi puisqu’il a, avec ces rapports, « récidivé » alors qu’il était déjà en possession du rapport Tuot ? – pourrait s’appeler « inclusive » selon les recommandations de ce dernier. « L’inclusion est l’action d’inclure quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de cette action. » Et c’est tout. Une politique inclusive vise donc uniquement à favoriser « l’accès du citoyen aux infrastructures et aux services sociaux, culturels et économiques, de même qu’au pouvoir ». Je suppose qu’il faut entendre, par citoyen, « citoyen potentiel » s’agissant des étrangers, même si, on l’a bien compris, plus rien ne devrait logiquement séparer l’étranger du Français en termes de droits. En plus d’une loi-cadre, chaque rapport a sa petite idée sur le nom des instances à placer auprès du Premier ministre, dont certaines seraient déclinées à l’échelon régional afin de mettre en place cette politique inclusive globale : Conseil de la cohésion sociale, Cour des comptes de l’égalité, Institut national pour le développement social, économique ou culturel des milieux populaires chargé de « mettre fin à l’assignation sociale par héritage ».

Cette politique serait distincte de la gestion des flux migratoires – qui, par souci de cohérence, devra rester bienveillante et respectueuse de la diversité - par le ministère de l’Intérieur, dont la réorganisation (décret du 12 juillet 2013) a déjà supprimé le terme d’intégration. Le SGII (Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration) a été remplacé par la Direction des étrangers en France.

Pour conclure, il est cocasse de constater que les cinq missions mandatées par le Premier ministre qui n’ont que le pluralisme en bout de plume dans leurs écrits ne brillent guère par le pluralisme de leur composition et de leurs conclusions. Comme l’écrivait Kenan Malik dans la revue Prospect de mars 2006, « une des ironies qu’il y a à vivre dans une société plus diverse est que la préservation de cette diversité exige que nous laissions de moins en moins de place à la diversité des opinions. » Jean-Marc Ayrault semble avoir parfaitement intégré ce paradoxe.

Michèle Tribalat (Atlantico, 9 décembre 2013)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multiculturalisme, société multiculturelle, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 décembre 2013

Désarroi de la France neocon

Désarroi de la France neocon

Ex: http://www.dedefensa.org

On sait que Le Grand Journal de Canal Plus (LGJ pour les initiés) est notre meilleure référence pour mesurer la bassesse en cours de cette époque ; car il n’y a “nulle part ailleurs” où les choses sont plus basses qu’en France, à Paris plus précisément, par rapport à ce qu’est la France et ce que devrait être la France.

(En général, le LGJ est intéressant seulement d’une façon indirecte, par antithèse et selon le principe de l’inversion, en montrant avec une sorte de jubilation presque indécente ce qui est détestable et bas dans la France d’aujourd’hui, c’est-à-dire la futilité de l’esprit qui pose au sérieux, le refus d’affronter les vrais symptômes de la Grande Crise d’effondrement du Système, le parisianisme, le côté bouffon qu’a introduit le nouveau présentateur Antoine de Caunes qui est talentueux dans ce domaine, le côté si l’on veut Bouffes parisiennes que nous signalions le 7 novembre 2011 pour le cas US, – mais la chose vaut pour tout le bloc BAO : «[U]ne sorte d’esprit d’autodérision, d’irresponsabilité, de ridicule affiché presque comme une vertu qui serait celle de la dissolution des mœurs civiques et de la psychologie. Jacques Bainville saisit bien cela lorsqu’il décrit la France de l’immédiat avant-1870, plongée dans les “folies Offenbach”, elle-même (la France) symbolisée par le succès qu’on fit à La Grande Duchesse de Gerolstein. [...] L’analogie est dans l’esprit de la situation, certes, et nullement dans la description de la situation elle-même, qui est secondaire dans ce cas...»)

Eh bien, tout pouvant arriver, il se trouve que, jeudi soir, dans l’émission du 5 décembre 2013, une partie était directement intéressante, sans nécessité d’antithèse et d’inversion. Il s’agissait de deux invités, l’ancien ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner dans un gouvernement Sarkozy et le député UMP et ancien secrétaire d’État (sous les ordres de Kouchner), Pierre Lellouche. Au menu : l’intervention française, immédiate suivant le vote de l’ONU, en Centrafrique. Les deux invités sont intervenus, eux, à leur façon ; Lellouche pour faire un cours d’expert presque professoral expliquant la situation, assez argumenté et professionnel, et très difficile à interrompre ; Kouchner tenta bien d’intervenir, sans vraiment beaucoup de succès, lorsque Lellouche semblait devoir reprendre son souffle. (Kouchner, rigolard et réussissant enfin à en placer une, s’adressant à ses interlocuteurs de LGJ devant un Lellouche un peu pincé : «Vous comprenez pourquoi il était difficile de travailler avec lui...»)

Que dirent nos “experts” sur l’essentiel ? “Messieurs, fallait-il intervenir” ? «Il n’y a pas d’alternative» (Lellouche), «Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ? [...] Qu’est-ce qu’on pouvait faire d’autre ?» (Kouchner). D’une certaine façon, personne (nous y compris, certes) ne pourrait vraiment développer une remarque dans un sens contraire, compte tenu des dynamiques en cours, des précédents, des engagements déjà réalisés et toujours en cours, et ainsi de suite selon la logique impérative des choses. Le consensus est l’enfant d’une situation forcée, dont les prémisses remontent à l’intervention française en Libye, où les événements dictent désormais les décisions-sapiens. Cela s’appelle “être piégé”.

Il ressort de tout cela une “posture à-la-française”, absolument paradoxale dans le chef du notaire-chef-de-guerre, le général-Poire, qui devient le seul dirigeant purement neocon du bloc BAO, sous les regards ébahis des derniers neocons survivants de Washington, devenus pro-français à l’insu de leur plein gré. Le nommé Karim, intervenant soi-disant polémique habituel du LGJ, est venu en effet présenter une séquence où l’on voit le sénateur Lindsey Graham faire l’apologie du French leadership au Moyen-Orient et le sénateur McCain “tweeter” “Vive la France” : belle brochette Graham-McCain, il ne manquerait plus qu’un Cheney ou un GW... Lellouche confirme, qui vient juste de rencontrer McCain. (Il n’est pas un débat, Lellouche présent, où l’on annonce quelque prise de position d’un sénateur ou l’autre à Washington, qui ne soit aussitôt renforcée du témoignage péremptoire du même Lellouche qui, justement, revient de Washington...). La France belliciste, la France neocon, la France enchaînant intervention sur intervention, – tout le beau monde réuni au LGJ opine, de Lellouche à Kouchner, et tous plutôt d’un air sinistre. Nous ne sommes plus aux temps heureux et fantasques d’un BHL-dégrafé haranguant les foules libyennes et chacun comprend plus ou moins précisément dans quel piège se trouve enfermée la France.

Lellouche, péremptoire : «Le premier problème, c’est que nous ne nous donnons pas les moyens qu’il faut ... Le deuxième problème, c’est que nous sommes tout seuls.» Il n’a tort en rien, tant il est facile aujourd’hui, par temps de grande crise, d’avoir raison en tout pour le constat du désastre. Il est vrai qu’il y a une contradiction très tendance entre cette France interventionniste tous-azimuts (doctrine gaulliste, sort of, avec inversion et caricature garanties), et cette France qui ne cesse de rogner son budget de la défense et de réduire ses bataillons parce qu'elle est absolument exsangue.

Il est vrai également que la France est toute seule. «L’Amérique devient néo-isolationniste, elle en a marre de faire la guerre, elle se retire ... La France est toute seule pour faire le boulot sérieux» (Lellouche again et toujours). Ce “La France est toute seule” désigne sans aucun doute l’Europe comme coupable de la chose, ce jugement avec l’approbation contrainte de Kouchner. Il est vrai que l’aspect européen de cette intervention française reste à marquer d’une pierre blanche, – ou, disons, plutôt noire, cela pour ceux qui cultivent encore quelque espoir dans la chose. Il y a eu des manœuvres brutales de Lady Ashton, qui cultive un port de tête beaucoup plus volumineux depuis l’accord P5+1-Iran et les articles élogieux écrits à son crédit, et qui a tout fait pour empêcher tout débat sérieux entre les pays-membres, qui aurait mis en évidence que le Royaume-Uni s’opposait à une participation européenne à l’intervention en Centrafrique. (Il est possible que cette intervention de Ashton et l’opposition britannique, qui sont d’une impudence extraordinaire, laissent des traces dans une tension extrême, sinon n’alimentent quelque incident sérieux, entre d'une part les Français, décrits comme absolument furieux, et Lady Ashton et les Britanniques d’autre part.)

Pourquoi cette attitude britannique, – puisque, à cet égard, Ashton s’en est faite la zélée et nationale messagère ? Il s’agit là d’une opposition pure et viscérale, et purement britannique, et également électorale (pour plaire aux “eurosceptiques” du cru) à tout ce qui peut prendre une “allure européenne” organisée. Dans cette opposition, qui confine ici à la gratuité et au vide tant aucune alternative n’est possible et tant l’idée d’une défense intégrée européenne est devenue un objet de musée qui ne fait de mal à personne, on distingue, presque à nu, une certaine perversité intrinsèque britannique, le besoin éventuellement assaisonné de jouissance de s’opposer, de détruire et de déstructurer. Si l’on insiste sur ce point, c’est parce qu’il participe à la mise en évidence d’une façon évidente, sinon aveuglante, de l’élargissement du désordre et du chaos, y compris et même de plus en plus au sein du bloc BAO. Bien que plongés dans une bassesse générale et quasiment coordonnée qui forme l’essentiel de l’activité du bloc, les acteurs n’en conservent pas moins leurs spécificités et leurs antagonismes, et ceux-ci apparaissent d’une façon de plus en plus visible à mesure que progressent désordre et chaos.

En d’autres termes, oui, Lellouche (et Kouchner lorsqu’il peut parler) a (ont) raison : la France est seule, et cette situation n’est pas précisément réjouissante. (Par exemple, Lellouche dit son incertitude sur la situation au Mali, où la France a une responsabilité majeure, tandis que les perspectives pour la Centrafique, selon nos deux experts, comporte des risques évidents d’enlisement.) Ainsi apparaît le paradoxe général et à plusieurs tableaux de la situation actuelle, de la France, du bloc BAO, des entreprises de stabilisation ou d’intervention dite humanitaire où l’on sent à plein nez les effluves irrésistibles des conceptions neocon...