ADRIANO ERRIGUEL

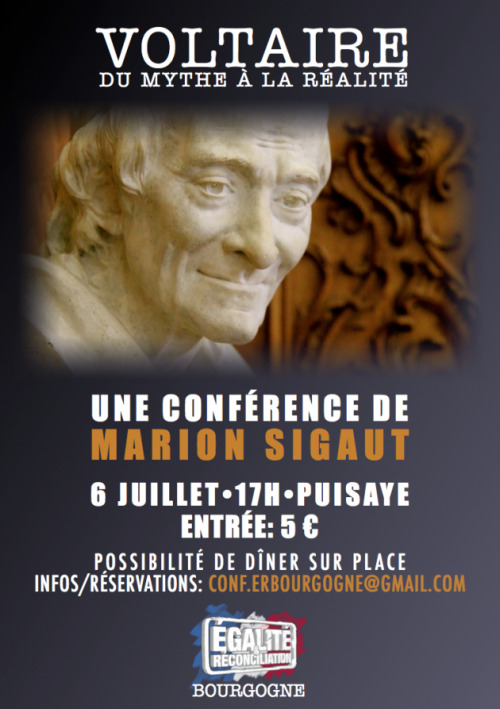

Toda buena lectura es un diálogo silencioso. Y cuando se repite en el tiempo se convierte en una forma de amistad. El suicidio de un autor al que se consideraba un amigo – aunque sólo lo fuera a través de la lectura – es un hecho que necesariamente conmueve, máxime cuando se trata de un suicidio espectacular y con visos testimoniales.

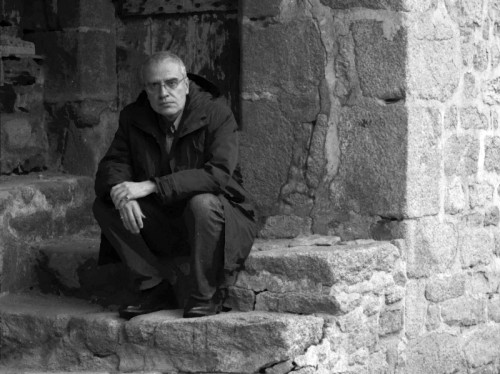

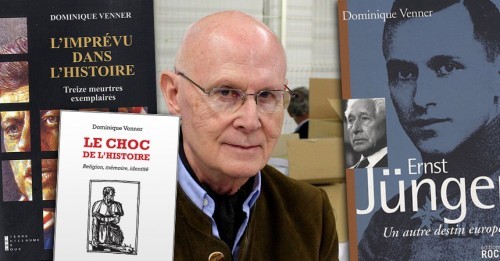

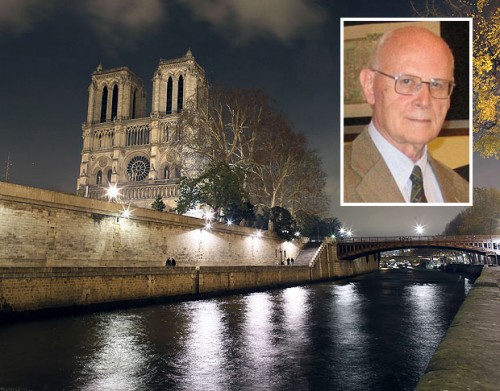

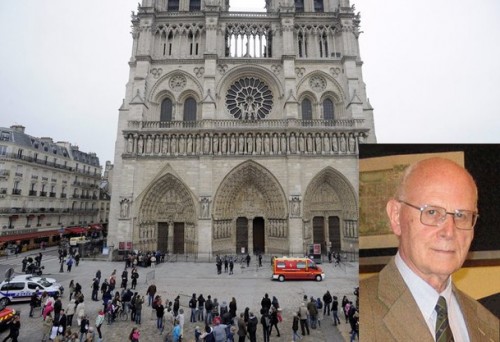

Toda buena lectura es un diálogo silencioso. Y cuando se repite en el tiempo se convierte en una forma de amistad. El suicidio de un autor al que se consideraba un amigo – aunque sólo lo fuera a través de la lectura – es un hecho que necesariamente conmueve, máxime cuando se trata de un suicidio espectacular y con visos testimoniales.El historiador y escritor francés Dominique Venner se mató de un disparo en la Catedral de Notre-Dame, el 21 de mayo de 2013. Su trágico final fue inesperado, en cuanto parecía encarnar un tipo humano que, tras haber conocido la vorágine del activismo más turbulento, alcanza un estado de serenidad estoica. Su suicidio resultará también sorprendente para quienes conocieran sus repetidos elogios al ideal griego de mesura.

Las líneas que siguen son un intento personal de comprender el sentido del suicidio – sacrificio o inmolación según sus allegados – del historiador y escritor Dominique Venner. Desde el respeto pero también desde la crítica a los hábitos mentales de toda una cultura política en cuyo contexto, pensamos, su muerte puede intentar explicarse. Se trata también de establecer cierta prevención frente a algunos usos ideológicos a los que esta muerte, de forma casi inevitable, se presta.

Parto de la asunción de que este suicidio no es el acto de un desequilibrado, sino un acto bien meditado a través del cual el autor nos interpela y busca concluir de forma congruente el diálogo que con nosotros había emprendido.“Me doy la muerte – escribe Venner en su último mensaje – con el fin de despertar las conciencias adormecidas. Me sublevo contra la fatalidad. Me sublevo contra los venenos del alma y contra los deseos individuales que, invadiéndolo todo, destruyen nuestros anclajes identitarios y especialmente la familia, base íntima de nuestra civilización multimilenaria. Al tiempo que defiendo la identidad de todos los pueblos en su propia patria, me sublevo también contra el crimen encaminado a remplazar nuestras poblaciones.”

Dominique Venner quiso hacer de su suicidio un acto público. Un acto político. Como tal acto político, éste es analizable sin que ello suponga faltar al respeto a su memoria ni escupir sobre la tumba del difunto. ¿Qué lectura política – o metapolítica – cabe extraer del suicidio de Venner?

Aceptemos una premisa: casi ninguna filosofía, religión o ideologíaha defendido nunca que la vida sea un bien a conservar a cualquier precio. Casi todos los sistemas de pensamiento – y excluimos de esa categoría al hedonismo vulgar del “último hombre”– sostienen que hay situaciones o convicciones por las que merece la pena entregarla. Decía Ortega que el valor supremo de la vida está en perderla a tiempo y con gracia, en gastarla como una moneda en defensa de las ideas que conforman nuestra razón de vivir. Pero casi todos los sistemas de pensamiento asumen también que el valor de las ideas consiste en orientarnos por el curso de la vida, no en arrastrarnos hacia la muerte. Las ideas pueden ser peligrosas desde el momento en que, al lado de su uso benigno, pueden prestarse a un uso tóxico. Y de la misma forma en que hay ideologías de vida, hay ideologías de muerte. La línea divisoria entre ambas suele ser la que separa la mesura del fanatismo.

La pregunta es: ¿qué tipo de ideas son las que llevan a un escritor del empaque de Dominique Venner hacia un suicidio espectacular, frente a un altar y ante miles de personas, sin otra razón aparente que la de escenificar la fuerza de esas ideas? ¿Por qué toda una corriente de pensamiento está dispuesta a aplaudir sin fisuras este comportamiento?

Para responder a estas preguntas es preciso recurrir, a nuestro juicio, a tres niveles de interpretación: el primero se sitúa en un orden simbólico. El segundo en un nivel esencialmente político. El tercero en un plano personal y ético.

Misticismo y política

Hablemos en primer lugar del orden simbólico. En uno de sus últimos escritos Dominique Venner defendía la fórmula: “misticismo ante todo, política después”. Dominique Venner sabía que los símbolos y mitos tienen una importante dimensión política, en cuanto sintetizan visiones del mundo que se inscriben en la larga duración y actúan sobre el inconsciente colectivo. Dominique Venner lamentaba que Europa carezca de “una religión identitaria a la que amarrarse”, y a falta de ella sin duda anhelaba gestos de alto contenido simbólico, gestos que la estremezcan desde los cimientos, gestos que la sacudan de su estado de letargo y que despierten en los europeos la memoria de su identidad.

Pero la gran cuestión consiste en saber cuál es la dosis correcta de misticismo que puede acompañar a una empresa política. Porque la política, si se tiñe por completo de misticismo, deja de ser política y pasa a ser otra cosa. Tampoco conviene olvidar que la función esencial de las religiones no es la de ser o no identitarias – normalmente lo son – sino la de acercar a los hombres a Dios. Transformar a la política en una parodia de la vida religiosa y a la nación en un sustituto de Dios supone pedirles a la nación y a la política algo que éstas no pueden dar.

“Misticismo ante todo”, decía Venner. Pero en política, el misticismo en dosis excesivas puede actuar como un veneno. La política consiste ante todo, ya desde los antiguos griegos, en un ejercicio de racionalidad en aras del bien común. Lo que no equivale a evacuar el espacio de lo simbólico: los ritos deben cumplir una función como elementos de cohesión y de vínculo social, y lo sagrado debe tener su espacio acotado. El problema es cuando lo sagrado desbfuera orda ese espacio y la política se tiñe de irracionalidad. Nos encontramos entonces con esas “religiones políticas” – que el propio Dominique Venner describía tan bien – sobre cuyas consecuencias la historia del siglo XX tanto nos ha enseñado.

Ahora bien, el suicidio de Dominique Venner parece inscribirse en esa irrupción de lo sagrado dentro del campo político, en una concepción mágica o mítica del hecho político que, mal que les pese a sus defensores, estará casi siempre abocada al fracaso. La extrema derecha – en realidad todos los extremismos – son un espacio particularmente abonado para que los devotos de las mayúsculas – la Patria, la Raza, la Tradición, el Sacrificio, la Aristocracia – transformen la acción política en un oficio de tinieblas al servicio del Mito. Nos referiremos a una palabra clave del discurso en el que Dominique Venner envolvió su suicidio: la palabra fundación (“ofrezco lo que me queda de vida en una intención de protesta y fundación”).

¿Qué quiere decir? ¿Puede un suicidio ser una fundación? ¿Puede ser un suicidio la promesa de algo? Se trata de un mitologema bien conocido por los estudiosos de la “cultura de derechas” – título de un libro, ya clásico, del profesor italiano Furio Jesi –: la temática del sacrificio humano “de fundación” como transferencia ritual de la vida por medio de la muerte. Un tema recurrente en los sistemas de creencia tradicionales, y que aparece tanto en las historias relativas a construcciones materiales – el mito del “primer albañil” o arquitecto emparedado en su edificio, un tema en su día estudiado por Mircia Eliade – como a las espirituales: el sacrificio de víctimas humanas para asegurar el éxito de una operación, o la duración histórica de una empresa espiritual. Una temática en la que reverberan elementos comunes a las grandes religiones y que culmina en el cristianismo: el Dios que se sacrifica para que la vida renazca. Se trata de un material mítico que fue recuperado con especial énfasis por la cultura política fascista en el período de entreguerras – el caso de la “Guardia de Hierro” rumana es paradigmático – y que conformó toda una mística política que el mencionado Furio Jesi denominaba “Religión de la Muerte”, y que se resumía en la idea de que no se trata tanto de “vencer o morir” como de “vencer muriendo” (Mors Triumphalis).

Perfecto conocedor de la cultura política fascista, Dominique Venner parece haber planeado su muerte desde una asunción consciente de todas esas pautas. Su muerte no se concibe como un suicidio sino como un sacrificio ritual, como una inmolación en la que la víctima propiciatoria asume sobre sí las culpas del mundo o los pecados de la estirpe – en su caso, la decadencia de unos europeos que han dado la espalda a su identidad – y se inviste de una dignidad mesiánica. Su acto sacrílego – suicidio perpetrado en un templo católico – responde a una pauta mítica precisa: la “infracción de la Ley” que, como acto ritual, acelera el advenimiento de una nueva Ley y de un nuevo “Reino”. El Mesías es siempre el supremo infractor. Es aquél que, con su acto sacrílego, purifica el mundo y abre el camino a la epifanía de la nueva Ley.

La apuesta de Venner es radical: con su sacrificio ritual trata de ofrecerse en mito, de insertarse en el imaginario simbólico, de transformarse en fermento para una movilización de las conciencias. Se trata de un recurso a lo emotivo, a la seducción de las “ideas sin palabras”, al poder invisible de los arquetipos. Con su muerte en un templo de memorias ancestrales Venner simboliza lo que él percibe como el suicidio de Europa, al que él opone su propio suicidio.

Como apuesta místico-política está bien construida. Pero el problema del misticismo político consiste en que, allí donde reside su fuerza, está también su debilidad: si bien opera con extraordinaria eficacia entre la comunidad de los “creyentes”, es percibido normalmente como algo extemporáneo, extravagante o absurdo por la mayoría de la población.

Y ahí están los límites de la apuesta. Los elementos mítico-sacros funcionaban bien en el pasado – principalmente en el ámbito religioso que les era propio – pero en el ámbito político deben ser hoy administrados con extrema prudencia, porque bien sabido es que la línea que separa lo sublime de lo ridículo – o lo sublime de lo patético – es casi imperceptible. Nos guste o no, vivimos en una sociedad “liquida”, saturada de información y absolutamente desacralizada, en la que el juego político progresa y se define en función, más que de valores, de los intereses inmediatos de una población sometida a un bombardeo incesante de estímulos emocionales y mediático-espectaculares, una sociedad en la que los actos “míticos” de fundación corren el riesgo de disolverse como lágrimas en la lluvia.

La sobredosis de misticismo suele ser un elemento común a casi todos los grupos marginales. Su incapacidad de conectar con el sentir mayoritario se manifiesta en un discurso obsesionado por una mitología propia y que no acaba de centrarse en un análisis objetivo de la realidad. Paradójicamente esa desconexión con el sentir mayoritario funciona como estimulante, puesto que la minoría marginal pasa así a auto-percibirse como una élite por encima de la masa vulgar. Un círculo vicioso que está en el núcleo de casi todos los procesos de radicalización, en los que el culto de los mártires hace impensable cualquier “marcha atrás” que sería percibida como traición a la sangre derramada. No hay secta radical sin su correspondiente martirologio: instrumento de mistificación administrado por los “puros” en su incapacidad de hacer política auténtica. Los mártires como figuras “de culto” veneradas en el marco de una subcultura política. Pongamos el caso que más repetidamente se ha traído a colación en el contexto del suicidio de Venner: el escritor japonés Yukio Mishima.

Que el suicidio ritual del escritor japonés Yukio Mishima fuera percibido por la gran mayoría de sus compatriotas como una patochada sangrienta en nada afecta a su estatus de santo custodio de una cierta cultura de derecha. Tampoco importa, a estos efectos, que el seppuku de Mishima poco tuviera de auténticamente tradicional – las causas del seppuku están rígidamente tasadas y todas se refieren a situaciones límite que no dejan otra salida honorable – y sí mucho que ver con su ideología literaria y con su fijación narcisista. La figura de Mishima y su tremendismo grandilocuente ofrecen un material mitológico idóneo para alimentar las fantasías de algunos, aunque sea a costa de aumentar su extrañamiento con respecto al sentido común de unos ciudadanos europeos que, absurdo es tener que subrayarlo, bastante poco tienen que ver con samuráis y con seppukus. El “mishimismo” es un ejemplo claro de esa “huida de la realidad” que, desde hace décadas, asola el imaginario cultural de la derecha alternativa europea – otra peste parecida es el “neopaganismo” pseudo-folklórico – y la lanza por los vericuetos del kitsch ideológico. Pero todo hace pensar que la derecha radical europea se ha autoadministrado otra buena inyección de mishimismo.

En su megalomanía Mishima arrastró a un grupo de pobres diablos. En su suicidio, Dominique Venner a nadie comprometió sino a él mismo. Pero aquí nos enfrentamos a una cuestión espinosa. ¿Qué recomendaciones para la acción sacarán algunos de su último gesto?

Las palabras y los hechos

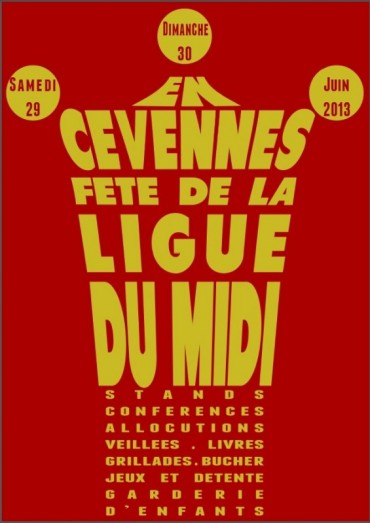

Aquí entramos en un análisis estrictamente político. El gesto de Venner se sitúa en el contexto de una agitación que, bajo el paraguas de la oposición al matrimonio homosexual, ha visto la eclosión en el país vecino de un militantismo inédito, de un militantismo que reacciona frente a la deriva que, desde hace décadas, las élites transnacionales imponen a la nación francesa. Pero Venner, que no era ningún ingenuo, sabía que un “brote verde” no hace verano. Para que la chispa de un Jan Palach o de un bonzo tunecino pueda prender es preciso que la indignación general esté al rojo vivo. Ahora bien, la opinión pública europea sigue instalada en un conformismo dulce y las posiciones defendidas por Venner y sus afines siguen sin calar en la inmensa mayoría.

Es por eso por lo que, en su último escrito, Venner apelaba a una “reforma intelectual y moral” a largo plazo. También vinculaba la lucha contra el “matrimonio para todos” con el combate identitario, invocaba la necesidad de “gestos nuevos, espectaculares y simbólicos” y declaraba que “entramos en un tiempo en que las palabras deben ser autentificadas por los hechos”. Y tras haberlo dicho ya todo, de las entrañas del viejo historiador surgió el joven activista que en el fondo siempre fue, y quemó el único cartucho que le quedaba.

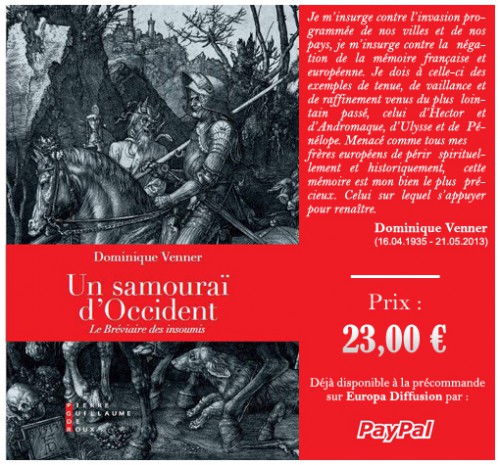

La apuesta de Venner es radical. No tengo ninguna razón para suponer que al escribir esas líneas su autor pensaba en actos necesariamente violentos, pero en el lenguaje de su último gesto algunos podrían entender algo así como “es preciso estar dispuestos, aquí y ahora, al sacrificio máximo”. Esta es una cuestión en la que los administradores de su memoria, de haberlos, deberían realizar un ejercicio de responsabilidad, más allá de la bombástica glorificación del “samurai de occidente” a la que se han entregado algunos. El suicidio de Venner es un triste acontecimiento y una tragedia humana, que si puede tener algún sentido es el de llamar la atención sobre algunos problemas muy reales que atenazan el porvenir de la civilización europea. Pero de ninguna manera debería convertirse en una espiral para la radicalización, ni para empujar hacia el abismo a otras personas o a una corriente de pensamiento.

Dominique Venner no era ningún tibio. Con un curriculum ya bien cargado en sus años de guerra en Argelia, en la OAS y en las filas de la derecha radical francesa, decidió en los años sesenta retirarse del activismo de primera fila. Con un énfasis pionero sobre la importancia del trabajo cultural contribuyó a poner en marcha un proceso de renovación ideológica que confluyó en lo que comúnmente dio en llamarse la “Nueva derecha”, y que paradójicamente resultó en un abandono sin reservas de los presupuestos neofascistas de la derecha radical, en una apertura a corrientes de pensamiento procedentes de la izquierda y en la búsqueda de vías inéditas. Dominique Venner nunca fue, en sentido estricto, un ideólogo de la “Nueva derecha”, aunque su figura esté indisociablemente unida a los orígenes de este movimiento. Mantuvo siempre una relación de amistad leal y de colaboración puntual con sus protagonistas, y ello a pesar de que sus posicionamientos podían estar, a veces, a considerable distancia. Pero con el suicidio de Venner la Nueva derecha se ha visto revisitada por sus orígenes sulfurosos…

Heroísmo y testimonio

El suicidio de Venner debe finalmente explicarse desde un plano personal y ético: la voluntad de ser consecuente hasta el fin con la idea que se tiene de sí mismo; la decisión de ser dueño del propio destino; la aspiración a la dignidad de una muerte noble para demostrar que hay cosas más importantes que la propia vida. El suicidio de Venner – suicidio testimonial – se afirma desde ese punto de vista como antinihilista, puesto que es un suicidio de afirmación y no de desesperación. Se trata de una actitud que merece respeto, porque el que la sustentaba demostró que no hablaba en vano. Lo que sí parece discutible es que, en base a todo esto, pueda proponerse el suicidio como un ideal o como un ejemplo ético para la mayoría de los mortales que decide no suicidarse.

El tratamiento que hacía Venner del suicidio en sus últimos escritos me parece la parte más endeble de todo lo relacionado con su trágico final, y no parece sino el preámbulo a una decisión ya tomada de autoeliminarse. En un texto publicado en 2008 y titulado “El sentido de la muerte y de la vida” Venner alineaba una serie de ejemplos de personalidades de la historia europea que voluntariamente pusieron fin a sus días. Se trata de una exaltación del suicidio como poco menos que el gesto sublime que encarna los valores éticos de Occidente. El escrito incurre en distorsiones impropias de un escritor de la finura de Dominique Venner. Por ejemplo, cuando equipara el ansia de los héroes griegos de una vida corta e intensa al deseo de una muerte voluntaria, o cuando enumera una serie de casos en los que los suicidios eran, en realidad, consecuencia de situaciones límite más que de un imperativo ético. También hay casos de lógica parcial y poco clara. Por ejemplo: los suicidios de Drieu la Rochelle – acorralado por su condición de colaboracionista con los nazis – y de Henry de Montherlant – deprimido por su ceguera inminente – son heroicos y ejemplares, pero los suicidios de Stefan Zweig y de su esposa – asqueados por la devastación de Europa en la segunda guerra mundial – no son ni heroicos ni ejemplares…

Otro concepto que se suele utilizar en la glorificación “derechista” del suicidio es la idea del heroísmo. Pero se olvida aquí que ya en el paganismo antiguo el heroísmo es un rasgo que brota de forma espontánea, que el héroe nunca se propone a sí mismo como modelo ni como ejemplo, y que no es el héroe el que está moralmente pendiente de los otros, sino los otros del héroe. Los límites del heroísmo están en la hubris y pasado ese límite entramos en el terreno de la arbitrariedad y de la egolatría, dos faltas contra la mesura por las que se incurría en la ira de los dioses. De la misma forma discurre la Iglesia católica, cuando a la vez que exalta a los mártires condena la búsqueda voluntaria del martirio. Lo que responde a una sabiduría profunda: hay conceptos, en sí positivos, que pueden derivar en una mitomanía de efectos letales. Un fenómeno no extraño en otros universos culturales, como es el caso de las estrellas del rock que se autodestruyen – el suicidio a los 23 años de Ian Curtis, vocalista de Joy Division, es un ejemplo – para conformar su imagen al mito del poeta maldito que muere joven.

La fijación peculiar con la idea del suicidio es explicable en el ámbito de una “cultura de derecha” que se ve atraída por el gesto prometeico de quien decide su destino y tiene la última palabra. Una cultura de derecha particularmente sensible al romanticismo de las batallas perdidas, a la estética del “bello gesto” y a la épica de la derrota. El sol blanco de los vencidos, título del libro que Dominique Venner consagró a la epopeya sudista en la guerra de secesión. Fuera del ámbito de esa cultura todo este lenguaje puede resultar un tanto extraño y difícilmente comprensible.

Pero incluso desde esa misma “cultura de derecha” no siempre tiene por qué ser así. Si al suicida se le suele presuponer el valor – especialmente al suicida que sí cree en la otra vida, como nos deja bien claro el monólogo de Hamlet – no se entiende por qué el mantenerse en pie hasta que el destino lo quiera, en circunstancias casi intolerables, sería una actitud menos heroica. Napoleón, que tenía buenas razones para suicidarse después de Waterloo, comparaba el suicidio con la deserción. Y desde una concepción trascendente de la existencia, que es la propia también de la derecha, la vida se considera como un don que es preciso administrar con responsabilidad. En su testamento José Antonio Primo de Rivera rehusaba atribuirse la póstuma reputación de héroe, y escribía: “Para mí (...) hubiera sido monstruoso y falso entregar sin defensa una vida que aún pudiera ser útil y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a la vanidad como un castillo de fuegos artificiales.”

Nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que pasaba por la cabeza de Dominique Venner. Preferiría pensar que se suicidó porque las palabras le resultaban impotentes para expresar lo que sentía, y decidió mezclar la tinta con la sangre. Preferiría pensar que se suicidó simplemente porque ya no soportaba más ver lo que veía. Ese es un motivo comprensible, desprovisto además de toda veleidad mesiánica. Dominique Venner se habría suicidado –señalaba Alain de Benoist en su homenaje póstumo – porque ya no soportaba más tener que asistir al suicidio de esa Europa a la que él tanto amaba, asistir a cómo Europa sale de la historia, sin memoria, sin identidad, sin grandeza, vaciada de esa energía de la que durante tantos siglos había dado prueba.

¿Se equivocó Dominique Venner? La pregunta carece de sentido, porque no nos movemos aquí en el reino de la utilidad. Puedo, sí, criticar el contexto ideológico que rodea a su gesto. Puedo criticar el uso mitómano que algunos harán del mismo. Pero no puedo discutir su dignidad interior ni la coherencia que demostró al vivir y morir como pensaba.

Dominique Venner se quitó la vida en un templo cristiano. Una profanación sí, pero que merece un respeto. Algo que nunca podrá decirse de la profanación diaria que ese templo padece por una horda de turistas. Sólo Dios juzga, ésa es la mejor actitud cristiana. Tal vez por eso las autoridades religiosas francesas han guardado silencio. Él hizo lo que hizo, y cuando lo hizo, porque seguramente consideró que es lo mejor que podía hacer en defensa de todo aquello en lo que creía. Lo dio todo, sin reservas, a lo largo de toda su vida. Es mucho más de lo que puede decirse de gran parte de los mortales. No sé si su suicidio estuvo dictado por el sentido del honor, como se ha dicho. Pero sí creo que fue, ante todo y sobre todo, un suicidio por amor. Y como decía Nietzsche, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal.

El mejor homenaje que se le puede hacer es continuar leyéndole.

Lo que nunca muere

Dominique Venner nunca fue, ni pretendió serlo, un historiador académico. Pero sí fue un excelente escritor de historia. Su estilo combinaba la amplitud de perspectiva, la elegancia de la fórmula y la pasión de quien es consciente de que la historia no es el resultado de rígidos determinismos, sino el territorio de la libertad y del imprevisto. Sus páginas vibrantes nos trasmiten el pálpito de los seres de carne y hueso que nos han precedido, y nos comunican la certeza de que aquellos éramos nosotros.

Dominique Venner era un historiador con un enfoque, que nunca ocultaba. Pero no hay en sus páginas asomo de sectarismo alguno. Siempre estaba dispuesto a reconocer la grandeza de espíritu y la excelencia, allí donde ésta se encontrara. A él le es aplicable lo que Borges decía de Spengler: “sus varoniles páginas no se contaminaron nunca del odio peculiar de esos años”. No perseguía la acumulación de conocimiento, sino la obtención de sabiduría. Todas sus páginas y ensayos de historia, traten de lo que traten, nos hablan en realidad de algo más. Frente a la frialdad de la parafernalia científica – que tantas veces sólo encubre interpretaciones sesgadas – Dominique Venner restituía a la historia su verdadera condición de arte, y se revelaba como un historiador meditativo en el sentido más noble, en el de aquél que sabe que la historia es maestra de la vida. Sus libros y las publicaciones que dirigió no caducarán jamás, y permanecerán vigentes como un homenaje a un mundo que ya no es el nuestro.

Si continuamos leyéndole, de sus páginas tal vez extraigamos alguna inspiración. Y también ese mensaje de esperanza que él siempre repetía: nada hay decidido de antemano; los hombres son los dueños de su destino; la historia hace a los hombres, pero la voluntad de los hombres hace a la historia; la historia siempre está abierta. Y ojala nunca tengamos que aplicarle a Europa las palabras con las que él cerraba su libro El sol blanco de los vencidos:

“Nostalgia de un mundo que debía desaparecer, de un mundo irremediablemente condenado, pero sobre el que no se cesa de soñar como se sueña con un paraíso perdido. Porque si el Sur está muerto, siempre continuará viviendo en el corazón de los hombres generosos.”

Then again, suicide is almost always a dramatic gesture, thick with a certain pungent and romantic resonance. (Think of Romeo and Juliet, who killed themselves for one another’s sake, and for the glories of eternal love.) Contrary to the tiresome bromides of certain scoldy after-school-special-esque moralists, suicide is most emphatically not a “cowardly” act. Venner’s fiercely uncompromising, literally mind-blowing self-directed strike was bold indeed; it serves as a fittingly emphatic exclamation mark at the end of a fiercely uncompromising life. Normally, self-extinguishment cannot help but translate as an expression of desperate despair, although in certain, culturally-circumscribed cases, it can carry a defiant, “death before dishonor” type of message. Venner, like Yukio Mishima before him, seems to have opted to end his life as a kind of protest against prevailing social trends. Like the famously iconic image of the self-immolating Buddhist monk in Vietnam, he chose to make his death a high profile event, the better to register his posthumous displeasure with the Zeitgeist.

Then again, suicide is almost always a dramatic gesture, thick with a certain pungent and romantic resonance. (Think of Romeo and Juliet, who killed themselves for one another’s sake, and for the glories of eternal love.) Contrary to the tiresome bromides of certain scoldy after-school-special-esque moralists, suicide is most emphatically not a “cowardly” act. Venner’s fiercely uncompromising, literally mind-blowing self-directed strike was bold indeed; it serves as a fittingly emphatic exclamation mark at the end of a fiercely uncompromising life. Normally, self-extinguishment cannot help but translate as an expression of desperate despair, although in certain, culturally-circumscribed cases, it can carry a defiant, “death before dishonor” type of message. Venner, like Yukio Mishima before him, seems to have opted to end his life as a kind of protest against prevailing social trends. Like the famously iconic image of the self-immolating Buddhist monk in Vietnam, he chose to make his death a high profile event, the better to register his posthumous displeasure with the Zeitgeist.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

J’ai publié, voici quelques années, un livre que j’avais rédigé avec des amis juristes. J’avais décidé de l’appeler « Avancer vers l’État de droit ».

J’ai publié, voici quelques années, un livre que j’avais rédigé avec des amis juristes. J’avais décidé de l’appeler « Avancer vers l’État de droit ».

Comment régénérer le socialisme français à un an des municipales ? Hollande a trouvé : par l’ethno-socialisme. Juste après le vote du "mariage pour tous" à l’Assemblée nationale, François Hollande s’est empressé de visiter Les Mureaux pour reconquérir des voix. Il copie ainsi le modèle Obama qui avait pas mal réussi. On verra ainsi, ces prochains mois, les ténors socialistes circuler en banlieue et ressortir le projet de vote des immigrés aux municipales. Faire voter les deuxième et troisième générations, c’était déjà l’objectif premier du think tank socialiste Terra Nova.

Comment régénérer le socialisme français à un an des municipales ? Hollande a trouvé : par l’ethno-socialisme. Juste après le vote du "mariage pour tous" à l’Assemblée nationale, François Hollande s’est empressé de visiter Les Mureaux pour reconquérir des voix. Il copie ainsi le modèle Obama qui avait pas mal réussi. On verra ainsi, ces prochains mois, les ténors socialistes circuler en banlieue et ressortir le projet de vote des immigrés aux municipales. Faire voter les deuxième et troisième générations, c’était déjà l’objectif premier du think tank socialiste Terra Nova.

Toda buena lectura es un diálogo silencioso. Y cuando se repite en el tiempo se convierte en una forma de amistad. El suicidio de un autor al que se consideraba un amigo – aunque sólo lo fuera a través de la lectura – es un hecho que necesariamente conmueve, máxime cuando se trata de un suicidio espectacular y con visos testimoniales.

Toda buena lectura es un diálogo silencioso. Y cuando se repite en el tiempo se convierte en una forma de amistad. El suicidio de un autor al que se consideraba un amigo – aunque sólo lo fuera a través de la lectura – es un hecho que necesariamente conmueve, máxime cuando se trata de un suicidio espectacular y con visos testimoniales.