samedi, 21 juin 2014

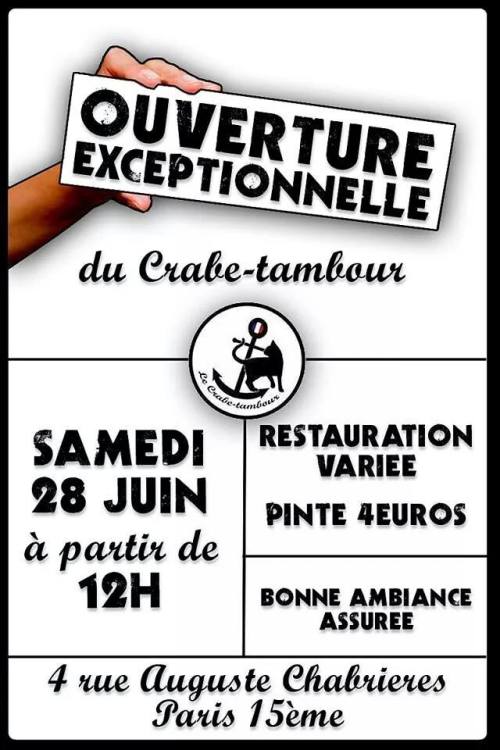

Ouverture exceptionnelle du "Crabe Tambour"

00:05 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, paris, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 18 juin 2014

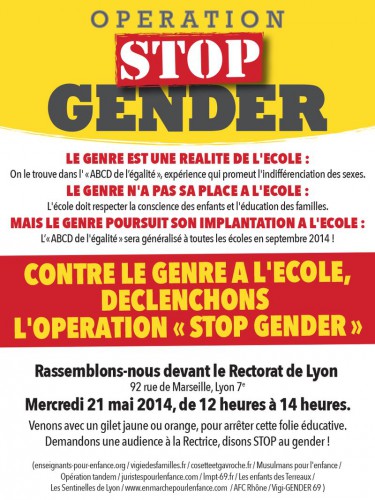

Une nouvelle campagne d’autocollants

Une nouvelle campagne d’autocollants est maintenant disponible

pour la diffusion militante :

3 euros les 25 exemplaires - 6 euros les 50 exemplaires

12 euros les 100 exemplaires

Commande ( port compris) : Rébellion c/o RSE BP 62124 31020 TOULOUSE cedex 02

Les autocollants de Rébellion et de l'OSRE fleurissent sur les murs de différentes villes ; merci à toutes celles et tous ceux qui nous envoyés des photos ; n’hésitez pas à faire de même, nous les publierons avec plaisir.

00:05 Publié dans Actualité, Affiches | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affiche, socialisme, socialisme européen, socialisme révolutionnaire, france, europe, affaires européennes, traité transatlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 juin 2014

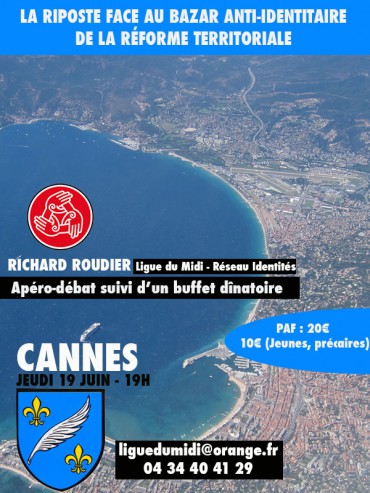

Richard Roudier à Cannes

15:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, midi, ligue du midi, identité, identitaires, cannes, provence, richard roudier, événement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 juin 2014

Des incohérences dangereuses sur le Moyen-Orient

Laurent Mercoire

Ex: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diplomatie, politique internationale, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Laurent Fabius perd la bataille politique en Syrie

Laurent Fabius perd la bataille politique en Syrie après son échec militaire et diplomatique

Dans les médias français, comme France 24, farouchement hostiles au président syrien Bachar Al-Assad, les journalistes et spécialistes qui ont cru que le «régime de Damas» pouvait tomber ne peuvent cacher leur dépit. Un envoyé spécial de cette chaîne a carrément traité les Occidentaux d'hypocrites, ciblant plus particulièrement le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, suite à sa déclaration sur les élections en Syrie.

L’hypocrisie occidentale est également dénoncée par l’«opposition» créée à Paris par le président français et son ministre des Affaires étrangères. Ces «opposants» constatent que la «communauté internationale» est coincée et n’a pas envie que le «dictateur» parte, à cause du risque fatal que les «djihadistes» prennent sa place et s’installent au pouvoir à Damas.

C’est là que réside l’hypocrisie : un discours anti-Bachar Al-Assad, exprimé par une déclaration de Laurent Fabius qui décrit l’élection présidentielle syrienne comme une «mascarade», alors que dans les faits, les Occidentaux n’ont pas pu empêcher le gouvernement syrien d’organiser des élections qui étaient impensables pour l’«opposition». Tout ce beau monde, à partir de plateaux de télévision, notamment sur France 24, est obligé de reconnaître que l’opposition extérieure ne représente rien en Syrie et que, sans le soutien des dirigeants occidentaux, c’est une coquille vide.

Les «opposants» et leurs sponsors occidentaux en viennent enfin à admettre que l’alternative ne peut venir que de l’intérieur du pays et, sur ce terrain, la bataille politique est gagnée par le pouvoir en place, alors que la lutte antiterroriste marque des points.

Les dirigeants des pays occidentaux, principalement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et ceux de la Turquie, du Qatar et de l’Arabie Saoudite, qui en sont les instruments dans la région, ont subi une cuisante défaite politique en Syrie où le «régime», comme ils l’appellent, a réussi à organiser l’élection présidentielle malgré la guerre imposée par des groupes armés, les uns se prétendant «opposition», les autres se revendiquant carrément du terrorisme islamiste, mais tous soutenus par cette coalition de pays occidentaux et de pays de la région.

Pour la première fois dans l'histoire de la Syrie, en vertu de la nouvelle loi électorale, plusieurs candidatures étaient autorisées à se présenter à l’élection présidentielle. Hier, trois candidats étaient en lice : le chef d'Etat sortant Bachar Al-Assad, le professeur de l'université de Damas Hassan Al-Nouri et le député du parlement national Maher Al-Hajjar, issus tous deux de l’opposition intérieure. Le vote n’a pas été organisé dans les zones fortement soumises au terrorisme et qui ont été désertées par les populations, ce qui n’aura pas d’impact significatif sur le taux de participation, a expliqué le président de la Cour Suprême syrienne.

En organisant et en réussissant ce défi, le régime syrien vient de gagner une bataille politique après les batailles militaires sur le terrain et diplomatique aux Nations-Unis où Russes et Chinois ont réduit à néant les efforts français et britanniques de provoquer une intervention militaire étrangère dans ce pays.

La défaite des plans diaboliques occidentaux et, par voie de conséquence, du terrorisme en Syrie, n’est qu’une question de temps.

- Source : Kamel MOULFI

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, syrie, laurent fabius, france, europe, diplomatie, affaires européennes, levant, proche orient, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 juin 2014

Pourquoi le peuple fait secession?...

Pourquoi le peuple fait secession?...

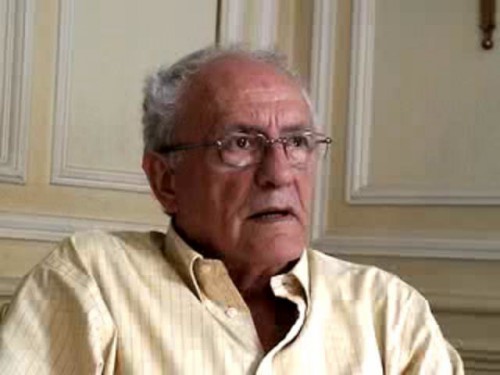

Entretien avec Michel Maffesoli

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien avec le sociologue Michel Maffesoli, cueilli sur le site du Figaro et consacré aux résultats des élections européennes...

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien avec le sociologue Michel Maffesoli, cueilli sur le site du Figaro et consacré aux résultats des élections européennes...

Michel Maffesoli vient de publier, avec Hélène Strohl, un essai intitulé Les nouveaux bien-pensants (Editions du Moment, 2014).

Abstention, vote FN : pourquoi le peuple fait sécession

Vous parlez dans votre livre Les nouveaux bien-pensants de «la secessio plebis, cette séparation politique d'un peuple ne se reconnaissant plus dans l'erratique discours d'une élite on ne peut plus déphasée.». A-t-on assisté dimanche 25 mai à l'éclatante manifestation de cette secessio plebis, tant par le score du Fn que par celui de l'abstention? Est-ce inquiétant?

Le résultat des élections de dimanche dernier traduit, d'une manière paroxystique, le décalage grandissant existant entre les élites et le peuple que celles-ci sont censées représenter. Élites? Intelligentsia? tous ceux qui ont le pouvoir de dire et celui de faire: politiques, journalistes, divers experts et autres hauts fonctionnaires.

Ce n'est pas la première fois, pour reprendre une expression classique de la pensée politique qu'une telle secessio plebis se manifeste.

C'est à partir d' une telle mise en perspective que l'on peut comprendre, à la fois, le vote du Front national, mais plus encore celui de l'abstention. (26,8 millions d'abstentions, 4,7 millions de votes FN). On a pu, à cet égard, remarquer que celle-ci était particulièrement forte chez les jeunes générations (73% d'abstentions pour les 18-35 ans). Tout cela, bien entendu ne manque pas d'être inquiétant. En tout cas nous force à penser, en profondeur, la nouvelle époque qui s'amorce. Puis-je, à cet égard, rappeler que ce mot tout à fait anodin: «époque», signifie en grec parenthèse . Et n'oublions pas qu'une parenthèse s'ouvre et une parenthèse se ferme. La parenthèse moderne est en train de se fermer et l'incapacité des élites à voir celle qui s'ouvre conduit aux conséquences que l'on vient d'énoncer. D'où la méfiance qu'elle suscitent, en particulier chez les jeunes générations qui, blogs, forums de discussion et autres sites communautaires aidant, ne s'en laissent plus conter!

Quels sont les ressorts profonds de cette rupture entre les élites et le peuple que vous décrivez? Est-ce un phénomène typiquement français?

Les racines d'une telle rupture, dans le sens fort du terme d'un tel désaccord, se trouvent, certainement, dans le fait que cette intelligentsia reste figée sur les certitudes théoriques qui lui paraissent comme autant d'assurances, mais qui en fait l'empêchent, tout simplement, d'accompagner les mutations dont il est vain de nier l'importance. On peut pourtant, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, observer que le déclin d'un vivre-ensemble s'accompagne toujours de l'émergence d'une autre forme de socialité. Ce processus, je l'appelle saturation .C'est-à-dire qu'une nouvelle construction va s'élaborer à partir des éléments tombés en décadence.

Par exemple, à l'individualisme qui avait prévalu, succède un idéal communautaire qu'il est abusif et surtout dangereux de nommer communautarisme. En effet, dans tous les domaines, le «Nous» prévaut sur le «Je». C'est en comprenant un tel glissement que l'on peut saisir les nouvelles formes de solidarité, de générosité qui sont en train de s'élaborer sous nos yeux. De même, le rationalisme (c'est-à-dire une systématisation de la raison dans la vie sociale) est en train de laisser la place à une conception plus ouverte de la rationalité: pour user d'un oxymore, je dirais que ce qui est en jeu est le désir d'une raison sensible où l'imaginaire occupe une place de choix. Cela s'observe dans l'émergence des passions, des émotions collectives. C'est ainsi que les affects ne sont plus cantonnés derrière le mur de la vie privée, mais tendent à se capillariser dans l'ensemble du corps social. Et il est très réducteur de réduire, comme le font la plupart des politiques, les valeurs populaires au pouvoir d'achat et à la recherche de la sécurité économique. Enfin, le simple progressisme, la recherche de la société parfaite dans le futur, la tension vers les «lendemains qui chantent», tout cela est en train de laisser la place à une accentuation sur le présent, un vivre ici et maintenant et ce à partir des racines, à partir des traditions. Tout cela peut se résumer au travers du terme de progressivité qui insiste sur ce qu'on peut appeler l'enracinement dynamique. Le lieu fait lien!

La dilution des valeurs qui firent la modernité (individualisme, rationalisme, progressisme) serait la cause du rejet de l'Europe de Bruxelles?

Oui, l'accentuation d'une Europe purement institutionnelle au détriment d'un sentiment européen et d'une expression de la culture et de la tradition européennes vivantes ont certainement détourné nombre d'électeurs du vote.

Les élites ne comprennent pas un tel glissement. Elles méconnaissent l'importance de la communauté (le «Temps des tribus» est bien arrivé!), de l'émotionnel, d'un présent partagé . Elles sont, ainsi, éloignées de la vie de tous les jours, ce qui ne manque pas d'entraîner la rupture avec les conséquences que l'on voit. C'est en se contentant de répéter, mécaniquement, des mots incantatoires que, d'une manière inexorable, l'on se coupe de ce que Auguste Comte nommait le «pays réel». Quand ceux qui sont censés le faire ne savent plus dire ce qu'est la conscience collective il n'est plus étonnant que celle-ci n'ait plus confiance!

Vous avez dénoncé dans votre livre «les nouveaux bien-pensants», un entre-soi politico-médiatique en rupture totale avec la réalité. Qu'est-ce que cette bien-pensance que vous dénoncez? N'est-ce pas un mot galvaudé?

Certes la «Bienpensance» est un mot qui, utilisé sans distinction, peut devenir une formule vide de sens. Pour ma part, c'est en me souvenant des vigoureuses analyses de Georges Bernanos qui, dans ses écrits de combat, s'élevait contre les facilités de pensée et les divers conformismes du moment, que je reprends, à mon tour, ce terme. Et ce en rappelant que le conformisme logique, les «éléments de langage» et autre «langue de bois» favorisent un «entre-soi» . Une véritable endogamie engendrant une rupture totale entre le peuple et ceux qui sont censés le représenter.

Vilfredo Pareto, avec justesse et acuité, soulignait d'ailleurs que quand une époque s'achève, on voit s'amorcer une «circulation des élites». C'est quelque chose de cet ordre qu'il faut avoir à l'esprit, alors que les générations vieillissantes, et surtout figées sur leurs certitudes, s'accrochent à leur pouvoir, politique, économique, intellectuel, social. La pensée «établie» fonctionne à partir d'une conception moraliste du monde, c'est-à-dire, pour reprendre une expression de Max Weber, envisageant le monde comme «il devrait être» et non pas «comme il est». Ce faisant, ce dernier reprenait l'ironique remarque de Nietzsche parlant de la «moraline» suintant d'un corps moribond . C'est cette sécrétion nauséabonde qui fait fuir ceux qui ont envie de respirer un air pur. Peut-être est-ce en ayant cela à l'esprit que l'on peut comprendre le dégoût qui se manifeste vis-à-vis des diverses élites contemporaines.

Une conception morale de la politique qui propose de «changer l'homme..

On peut penser que les derniers débats dits sociétaux, c'est-à-dire ceux proposant une dénaturation de la structure anthropologique qu'est l'altérité sexuelle, la manie du niveau dans le rapport entre les sexes, obsession de l'asepsie sociale dans le domaine de santé et de prévention , tout cela tient moins du détournement: ne pas parler du chômage, que de cette volonté paranoïaque de plier la société à un modèle unique, considéré comme le meilleur.

En ce sens l'Europe, considérée par de nombreux Français comme responsables des multiples règlements régissant notre vie quotidienne, ( règlements souvent impulsés par nos bureaucrates nationaux) a payé ce refus d'une intrusion étatique dans l'intimité.

La montée du Front National traduit-elle un sentiment d'exaspération, de saturation par rapport à la politique politicienne des partis établis, ou bien une véritable adhésion aux thèses de Marine Le Pen? En d'autres termes: assiste-t-on à une «droitisation de la société» ou à un simple désir de changement?

Je ne suis pas certain que les exacerbations s'exprimant dans les diverses élections que l'on vient de vivre traduisent une adhésion aux thèses du Front national. Il est également trop facile, et cela s'inscrit bien dans la bienpensance, c'est-à-dire dans la routine philosophique, de croire que l'on assiste en France ou dans d'autres pays européens à «une droitisation de la société». De la même manière il est peut-être trop rapide de voir là un simple désir de changement. En fait, tout simplement, comme la représentation philosophique ( c'est-à-dire les systèmes de pensée hérités du 18ème et du 19ème siècles) ne parait plus pertinente, les peuples n'ont plus envie de se reconnaître dans une représentation politique restant figée sur un mode de pensée quelque peu obsolète. Il est fréquent de dénoncer, ou à tout le moins de moquer le bon sens populaire. Or celui-ci d'une manière plus ou moins souterraine est au cœur même du vivre-ensemble. On retrouve chez des auteurs aussi différents que Descartes ou Joseph de Maistre des analyses insistant sur la nécessité de s'accorder «à la droite raison et au bon sens réunis».

Pour ma part je considère que c'est cette conjonction qui s'exprime dans les diverses «humeurs» sociales dont on n'a pas fini de mesurer les effets. En bref, on ne supporte plus l'aspect péremptoire, intolérant de ce que Tacite nommait , «tristis arrogantia», l'arrogance triste de ces moralistes ayant, pour tous les problèmes, une réponse universelle . Solution, de surcroît, inefficace! Tout est bon pour leur rappeler leur impuissance.

Pour le dire en d'autres termes, la verticalité du pouvoir (politique, médiatique, universitaire, administratif) ne fait plus recette et il va falloir s'ajuster à une horizontalité de plus en plus importante dans nos sociétés. C'est cela la mutation de fond, et la rabattre sur une soit-disant adhésion aux thèses de Marine Le Pen est une pensée à courte vue. Élargissons le débat, sachons ,véritablement, penser de ce qui est en jeu . En son temps, Jean Baudrillard avait attiré l'attention sur le «ventre mou du social» ou sur les «majorités silencieuses». Voilà que ce silence devient assourdissant! Le lepénisme n'est qu'un pré-texte parmi d'autres ; il faut savoir repérer et lire le vrai «texte».

N'y a-t-il pas un danger à dire que le peuple a toujours raison, parce qu'il est peuple? Quand le FN se réclame systématiquement du «peuple», ne risque-t-il pas de basculer dans la démagogie pure?

Le FN sait être sensible au fait que c'est le peuple et ses valeurs qui sont au fondement même de tout vivre ensemble.

Les classiques de la pensée politique rappellent qu'il n'existe de Nation qu'à partir d'une «affectio societatis». Ce désir d'être et de vivre ensemble. C'est cela le peuple. Il est frappant d'observer que ces mots, en soi si riche de peuple ou de populaire, sont, la plupart du temps, interprétés par les élites en termes de populisme . Avec , bien sûr, la connotation péjorative que ne manque pas d'avoir un tel mot . C'est quand justement, l'élite ne sait plus dire ce qui est vécu que l'on peut voir le succès des diverses formes de démagogie. Je ne sais pas si le Front national dit que le peuple a toujours raison, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne sert à rien de le diaboliser lorsque il rappelle que l'on ne peut penser et agir qu'en référence aux racines populaires.

Pour ma part, je considère que c'est si , et uniquement si, on sait s'accorder à de telles assises, que l'on pourra penser, avec justesse, le nouveau vivre-ensemble postmoderne en gestation. En rappelant que , lorsqu'on observe sur la longue durée les histoires humaines le pouvoir n'est légitime que lorsqu'il reste enraciné dans la puissance populaire . C'est cette constatation de bon sens que l'intelligentsia française tend à oublier ou qu'elle ne sait pas dire . Souvenons, ici, d'Albert Camus: «mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde». Aussi convient-il de trouver les mots pertinents qui, dés lors, deviendront paroles fondatrices.

Michel Maffesoli (FigaroVox, 30 mai 2014)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Politique, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, entretien, miche maffesoli, europe, affaires européennes, sociologie, politique, élections européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 juin 2014

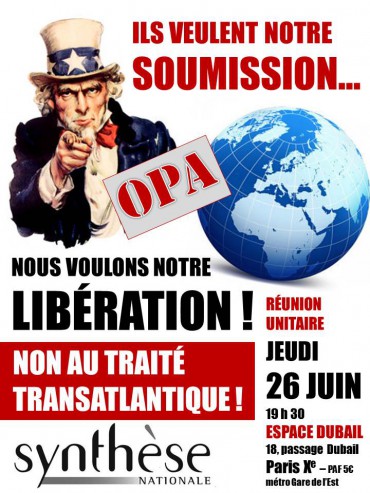

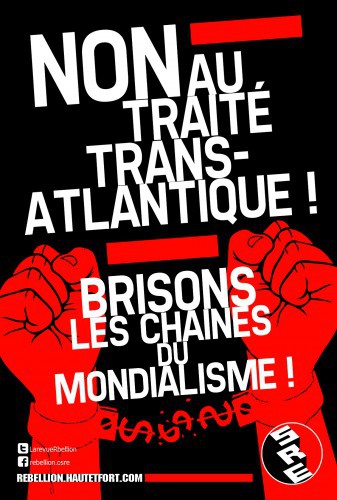

Non au Traité transatlantique !

00:05 Publié dans Actualité, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, événement, paris, france, traité transatlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 juin 2014

Pourquoi De Gaulle n'a jamais commémoré le 6 juin

Pourquoi De Gaulle n'a jamais commémoré le 6 juin

Ex: http://aucoeurdunationalisme.blogspot.com

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, d-day, jour j, débarquement en normandie, normandie, de gaulle, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, alain peyrefitte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 juin 2014

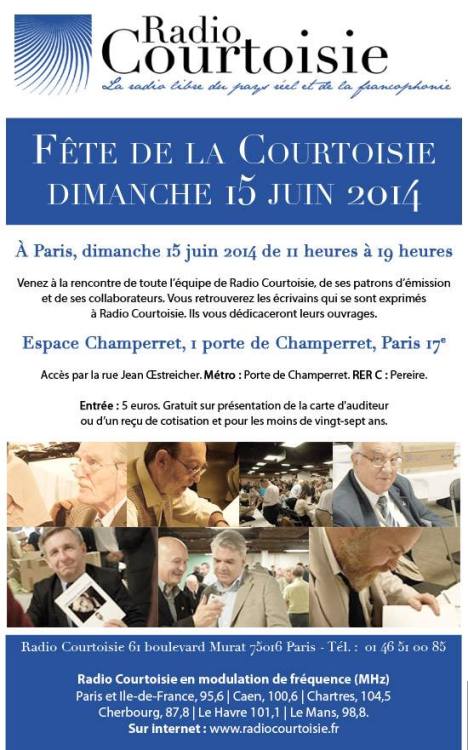

Fête de la Courtoisie

09:44 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, radio courtoisie, paris, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

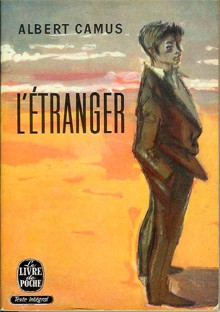

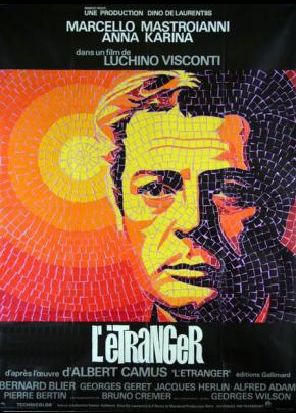

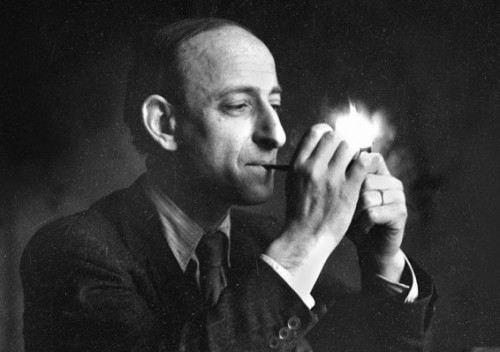

A Leveling Wind:Reading Camus’ The Stranger

A Leveling Wind:

Reading Camus’ The Stranger

By Greg Johnson

Ex: http://www.counter-currents.com

Albert Camus’ The Stranger [2]

Albert Camus’ The Stranger [2] had a powerful effect on me when I first read it at the age of 18. Recently I had cause to pick it up again when I re-read Bill Hopkins’ The Leap! (a.k.a. The Divine and the Decay [3]) with the aim of writing an essay on it, and Hopkins’ manner of constructing a plot out of seemingly trivial, tedious, and disconnected events that suddenly come together in an emotionally shattering climax — a climax that seems utterly surprising yet in hindsight utterly inevitable — brought to mind The Stranger.

The Stranger is a literary presentation of atheistic existentialism as incarnated by Camus’ anti-hero Patrice Meursault, a Frenchman in Algiers who, through a chain of absurd contingencies, impulsively kills an Arab, yet is successfully portrayed as a depraved, cold-blooded killer who must be sentenced to death for the protection of society.

Yet the real danger Meursault poses is not to the lives of his fellow citizens, but to their worldview. He is an outsider (another translation of the French title L’Etranger). Meursault does not think and feel as other people do. He is an intelligent man denied higher education by poverty. He bases his beliefs on his own experiences, not on what other people believe. He does not believe in God or Providence or Progress.

Meursault sees life as a series of contingencies without an overall meaning or purpose, whereas his fellow men insist on seeing patterns of significance that simply do not exist, whether they be divine Providence, premeditated criminality, or the expressions of a depraved character. Thus, after a darkly comic trial, he is sentenced to die for what is essentially an act of manslaughter simply because he does not believe in God and did not cry at his mother’s funeral, which signify depravity to judge and jury alike.

There really is something unsettling about Meursault. Is he a sociopath, as the prosecutor claims? The answer is no. He does not lack feeling for his mother, for his elderly neighbor and his mangy dog, or for his mistress Marie. But he is emotionally distant and undemonstrative. I imagine him as a taciturn Nordic — a strong, silent type — who does not easily show or speak about his feelings. Indeed, he is not sure what certain words like “love” even mean. This does not mean he is incapable of love, but merely that he is loath to use words loosely.

Meursault’s characteristic idleness, benign indifference, and lack of ambition strike one as depressive. He turns down a promotion and a transfer to Paris because he is content where he is. On weekends, he lounges around smoking until noon, then whiles away the afternoon and evening watching the street. When he is in jail, he sleeps 16 hours a day.

But Meursault is not an unhappy man. He is never bored. The secret to his happiness lies in his ability to live in the present. Since he does not employ concepts he does not understand, he experiences the world directly, with a minimum of social mediation. He is intelligent, but not over-burdened with reflectiveness. When in jail, he occupies himself by recalling vivid, fine-grained experiences of ordinary things. He is complacent simply because he is easily contented. He is a particular kind of outsider: a naif, a savage — and to all appearances, not a particularly noble one.

Meursault’s naive immersion in the present may be his happiness, but it is also his undoing. He is rendered almost senseless by the oppressive Algerian sun — another reason to picture him as a Nordic rather than a Mediterranean type — particularly on the day of his mother’s funeral and on the day he shot the Arab. In both cases, he reflexively reacts to his environment, because his sun-baked brain is simply not capable of reflective action, of premeditated agency, of raising him out of sensuous immersion in the present. But others interpret his acts as springing from a lack of feeling rather than an excess — from premeditation rather than blind reflex.

Meursault is a kind of existentialist Christ who is martyred because of the threat that his naive authenticity poses to those who live second-hand, conventional lives. But Camus thinks that Meursault’s life is not exemplary until the very end of the book, when he overcomes his naivete and comes to reflectively understand and affirm the life he had previously lived only thoughtlessly.

After Meursault is condemned to die, he files an appeal then awaits either reprieve or execution. In his cell, he falls into a kind of hell built on the hope and desire to escape or master his fate. He lies awake all night because he knows that the executioner comes at dawn, and he does not want to be caught sleeping. Only when he knows that he has another 24 hours, does he allow himself to rest. During his waking hours, he runs through all the possible outcomes, trying to construct consoling arguments even in the face of the worst case scenario.

It is only when Meursault has to endure an exacerbating visit from a priest offering supernatural solace that he comes to his senses. In a burst of anger, he rejects the false hopes offered by the priest — and his own apparatus of false hopes as well. He realizes that all mankind erect such rationalizations as barriers to evade the certitude of death. We picture death as out there in the future somewhere, at a safe distance. Or we picture ourselves as somehow surviving it. But Meursault realizes that “From the dark horizon of my future a sort of slow, persistent wind had been blowing toward me, my whole life long, from the years that were to come. And in its path, that wind have leveled our all the ideas that people tried to foist on me in the equally unreal years that I was living through.” This wind, of course, is death, and it comes to us all. Or, to be more precisely, it is a possibility that we carry around inside ourselves at all times. It is a possibility that we must face up to.

Part of Pascal’s wager is that if we believe in Christianity and turn out to be wrong, we will have lost nothing. Camus disagrees: if we believe in any system of false consolation in the face of death, we will still die, but he will have lost everything — everything real — for we will never have truly lived in the real world around us. Hope for an unreal world deprives us of the real one. So perhaps we should at least try to live without supernatural consolation. But to do that, we must embrace the leveling wind, allowing it to carry away false hopes. We must squarely confront the terrifying contingency and finitude of life. We must let go of our fear of death in order to truly live life. For if we cease to fear death, we should be free of all lesser fears as well, which will give us the freedom to make the most of our lives. But this does not merely allow us to accept death, but to love it as a principle of freedom.

Part of Pascal’s wager is that if we believe in Christianity and turn out to be wrong, we will have lost nothing. Camus disagrees: if we believe in any system of false consolation in the face of death, we will still die, but he will have lost everything — everything real — for we will never have truly lived in the real world around us. Hope for an unreal world deprives us of the real one. So perhaps we should at least try to live without supernatural consolation. But to do that, we must embrace the leveling wind, allowing it to carry away false hopes. We must squarely confront the terrifying contingency and finitude of life. We must let go of our fear of death in order to truly live life. For if we cease to fear death, we should be free of all lesser fears as well, which will give us the freedom to make the most of our lives. But this does not merely allow us to accept death, but to love it as a principle of freedom.

This realization brings Meursault peace. He understand why his mother, as she neared her death in an old folks’ home took on a fiance: “With death so near, mother must have felt like someone on the brink of freedom, ready to start life all over again. No one, no more in the world, had any right to weep for her.” And Meursault did not weep, although at the time he did not know the reason why.

Now that Meursault had faced his mortality, he too “felt ready to start life all over again. It was as if that great rush of anger had washed me clean, emptied me of hope . . .” It is the the absence of false hope that allows him to face death and to experience freedom. The priest mentions that he is certain that Meursault’s appeal will be granted, but at this point, it does not matter, because whether his death comes sooner or later, Meursault has embraced his death as a potentiality he carries at all time.

He continues: “. . . gazing up at the dark sky spangled with its signs and stars, for the first time, the first, I laid my heart open to the benign indifference of the universe. To feel it so like myself, indeed, so brotherly, made me realize I’d been happy, and that I was happy still.” Meursault had always lived his life as if the universe were benignly indifferent, i.e., there is no cosmic plan, divine or secular, but merely a play of contingencies. To “lay his heart open” to such a universe means that Meursault is for the first time coming to reflective awareness of the previously unstated presuppositions of his life. And he realizes that his life is good. That he was happy, and that he is happy still.

The Stranger ends with defiant, enigmatic words: “For all to be accomplished, for me to be less lonely, all that remained to hope was that on the day of my execution there should be a huge crowd of spectators and that they should greet me with howls of execration.” Why would Meursault be more lonely if his fellow men did not hate him? Because he has embraced his mortality and recognized his kinship with a Godless, aimless universe. He is no longer a stranger to the real world. Thus his estrangement from the unfree, inauthentic human world that condemned him is complete.

The Stranger ends with defiant, enigmatic words: “For all to be accomplished, for me to be less lonely, all that remained to hope was that on the day of my execution there should be a huge crowd of spectators and that they should greet me with howls of execration.” Why would Meursault be more lonely if his fellow men did not hate him? Because he has embraced his mortality and recognized his kinship with a Godless, aimless universe. He is no longer a stranger to the real world. Thus his estrangement from the unfree, inauthentic human world that condemned him is complete.

Note: There are several translations of The Stranger [2]. On purely literary grounds, I prefer Stuart Gilbert’s 1946 Knopf translation over more recent efforts.

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/06/a-leveling-wind-reading-camus-the-stranger/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/06/camus.jpg

[2] The Stranger: http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=camus%20the%20stranger&linkCode=ur2&tag=countecurrenp-20&url=search-alias%3Daps&linkId=23VGRUP4OUGOL7ME

[3] The Divine and the Decay: http://www.counter-currents.com/tag/the-divine-and-the-decay/

00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, lettres, albert camus, france, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 juin 2014

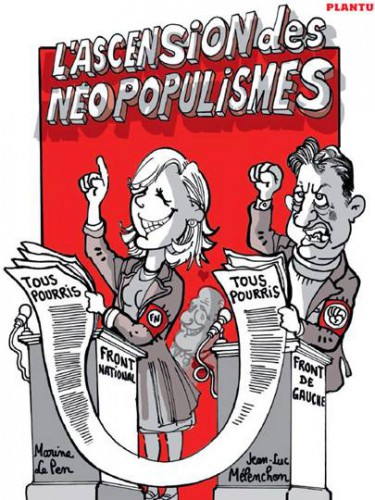

Taguieff et l'antifascisme...

Taguieff et l'antifascisme...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Pierre-André Taguieff, cueilli sur le site du Figaro et consacré au Front national et à l'antifascisme... Pierre-André Taguieff vien de publier Du diable en politique - Réflexions sur l'antilepénisme ordinaire.

FigaroVox: Votre livre décrit la mécanique diabolisatrice à l'œuvre dans le paysage politique français depuis trente ans, qui renvoie systématiquement le Front national aux «heures les plus sombres» et à la «bête immonde». Pouvez-vous nous décrire ce processus de diabolisation?

Pierre-André TAGUIEFF: La diabolisation implique de réduire un individu ou un groupe à une manifestation du Mal ou à une incarnation du diable, et d'en tirer les conséquences pratiques, à savoir l'élimination de l'entité diabolisée. Dans les systèmes totalitaires, la diabolisation des opposants se traduit par leur extermination physique. Dans les démocraties pluralistes, les adversaires diabolisés sont en principe exclus du jeu démocratique, mis à l'écart du système politique. La diabolisation constitue ainsi une méthode d'illégitimation d'un adversaire, d'un concurrent, d'un contradicteur, qui sont ainsi transformés en ennemis redoutables et haïssables. En outre, diaboliser l'autre (l'opposant ou le différent), c'est se classer soi-même dans la catégorie des représentants ou des combattants du Bien. C'est donc se donner une légitimité, voire une respectabilité à bon compte.

Lorsqu'elle prend pour cible le Front national, la diabolisation consiste à retourner contre ce parti ses propres méthodes de combat idéologique. Comme la plupart des mouvements nationalistes, le FN diabolise ses ennemis en les désignant, d'une part, en tant que responsables du désordre à l'intérieur de la nation, un désordre facteur d'affaiblissement ou de déclin, et, d'autre part, en tant qu'incarnant une menace pour la survie de la nation. Disons, pour préciser, que le désordre intérieur est attribué à une immigration jugée non intégrable, et que la mondialisation et la construction européenne sont dénoncées comme des menaces pesant sur l'indépendance et l'identité nationales. Mais si les nationalistes diabolisent les ennemis du peuple, à l'intérieur, ou ceux de la nation, à l'extérieur, ils sont eux-mêmes fortement diabolisés en retour, étant accusés notamment d'être partisans de la fermeture sur soi de la nation, de se montrer xénophobes ou racistes, et surtout d'être des fauteurs de guerre, en alimentant les peurs et les haines entre groupes, ou en diffusant la vision d'un conflit «naturel» entre les nations définies comme rivales. En France, l'antinationalisme est devenu idéologiquement hégémonique à la faveur de la construction européenne. Les nations étant perçues comme des obstacles à cette dernière, le sentiment national lui-même a été réduit par les élites dirigeantes et discutantes à une survivance nuisible d'un passé heureusement révolu, à un archaïsme détestable. Le problème, c'est que le sentiment de l'appartenance nationale, qui revient à celui de posséder une identité nationale, n'a nullement disparu de l'opinion, et, plus profondément, des mentalités ou des croyances culturelles. À partir de 1983-1984, le mouvement lepéniste a incarné tout ce rejetaient et méprisaient les élites antinationalistes ainsi que les héritiers de gauche du vieil antifascisme. D'où la dénonciation du FN comme «fasciste», stigmatisation qui l'a isolé dans le système des alliances politiques. Mais, en même temps, le FN a pu s'efforcer, non sans succès, de monopoliser le sentiment national dans tous ses aspects. Ainsi, à la diabolisation par le FN a répondu celle du FN, faisant surgir un cercle polémique vicieux qui ne cesse de compliquer l'interaction entre le FN et ses ennemis, et d'engendrer des effets pervers.

La «reductio ad Hitlerum» avait déjà été dénoncé par Leo Strauss en son temps. Qu'apporte votre livre de nouveau?

En 1953, au début de son grand livre intitulé Droit naturel et histoire, Leo Strauss, agacé par les clichés d'une rhétorique antifasciste fonctionnant à vide et devenue l'instrument privilégié du terrorisme intellectuel, avait pointé le problème en donnant une dénomination suggestive à ce qui lui paraissait être un raisonnement fallacieux: «reductio ad Hitlerum». Dans un contexte où l'antifascisme consensuel était devenu une forme de conformisme idéologique justifiant tous les amalgames polémiques, le philosophe juif émigré aux Etats-Unis faisait cette mise en garde d'ordre méthodologique: «Il n'est malheureusement pas inutile d'ajouter qu'au cours de notre examen nous devrons éviter l'erreur, si souvent commise ces dernières années, de substituer à la reductio ad absurdum la reductio ad Hitlerum. Qu'Hitler ait partagé une opinion ne suffit pas à la réfuter.» L'accent est mis sur la valeur de vérité d'un énoncé quelconque. Disons, pour simplifier la question à des fins pédagogiques, que la reductio ad Hitlerum consiste pour Strauss à juger fausse toute assertion, comme «La Grande-Bretagne est une île», que le Führer croyait vraie. Inférence illustrant à quel point l'endoctrinement idéologique peut rendre stupides ceux qu'il aveugle. Il s'agissait d'ailleurs pour Strauss d'une remarque marginale dans un livre de philosophie politique consacré notamment à la discussion des thèses de Max Weber, ce qui explique qu'il n'ait pas développé l'analyse du type d'amalgame polémique qu'il avait brièvement caractérisé, à savoir la diabolisation de type antifasciste. Car aujourd'hui, lorsqu'on dénonce à juste titre la reductio ad Hitlerum, on vise un sophisme beaucoup plus pernicieux, qu'on peut illustrer par ce syllogisme défectueux: «Hitler aimait les chiens (ou Wagner) ; X aime aussi les chiens (ou Wagner) ; donc X est un disciple d'Hitler». Je soulignerai au passage le fait que diaboliser un individu ou un mouvement politique quelconque en l'assimilant à Hitler ou au nazisme, c'est banaliser le nazisme.

C'est à Léon Poliakov qu'on doit l'analyse pionnière de la diabolisation, mode de fabrication d'ennemis absolus. Mais, dans ses travaux des années 1970 et 1980 sur la «causalité diabolique», l'historien de l'antisémitisme avait surtout étudié la diabolisation des Juifs, des jésuites et des francs-maçons, à travers les «théories du complot» qui les prenaient pour cibles. Dans l'après-1945, ce sont principalement les nationalistes, eux-mêmes grands diabolisateurs de leurs adversaires, qui ont été diabolisés par leurs ennemis, qui les percevaient comme des héritiers des fascistes ou des nazis.

L'assimilation abusive d'un quelconque adversaire à Hitler, pris comme incarnation du diable, en vue de le disqualifier, reste une opération rhétorique banale, qu'on peut observer aujourd'hui dans les affrontements politiques, voire dans les débats intellectuels en Europe et ailleurs. Le discours antifasciste continue de fonctionner en l'absence de fascismes réels, ce qui pousse les diabolisateurs à inventer sans cesse de nouveaux fascismes imaginaires. Cette bataille contre des néo-fascismes fictifs relève de ce que j'ai appelé le néo-antifascisme, dont l'antilepénisme ordinaire est, en France, la principale figure. Dans mes analyses des amalgames polémiques en politique, je distingue quatre principes de réduction de l'adversaire qu'il s'agit de transformer en ennemi répulsif, méprisable ou haïssable, à exclure ou à neutraliser: le diabolique (ou le démoniaque), le bestial, le criminel et le pathologique. D'où autant de manières de dénoncer les figures du Mal politique: diabolisation, bestialisation, criminalisation et pathologisation. Dans le discours antilepéniste «classique», on retrouve, diversement combinées, ces quatre stratégies de délégitimation. Mais ce discours, adapté à la personnalité de Jean-Marie Le Pen dont il caricature certains traits de caractère ou de comportement, s'est avéré moins crédible face à celle de Marine Le Pen. C'est ce qui explique en partie la relative et récente normalisation du FN. Celle-ci illustre la perte d'efficacité symbolique de la rhétorique néo-antifasciste en France, en même temps qu'elle nous rappelle l'importance de la personnalité des leaders politiques imaginée à travers leur visibilité médiatique.

L' «antilepénisme ordinaire» a-t-il fonctionné contre le Front national comme l'espéraient ses initiateurs?

Fondé sur la diabolisation et l'appel au front républicain, conformément à la tradition antifasciste, l'antilepénisme standard, s'il a pu contenir provisoirement le FN en l'empêchant de conclure des alliances avec les partis de droite, a engendré nombre d'effets pervers dont témoigne son actuel dynamisme. C'est par la diabolisation de Jean-Marie Le Pen que ce dernier est devenu célèbre et que le FN est sorti de la marginalité. Ce maître de la provocation qu'est Le Pen a su prendre la posture du diabolisé, la mettre en scène comme une injustice ou une forme de persécution, attirer ainsi la compassion ou la sympathie, et finir par retourner l'attaque en composante de son charisme. Les antilepénistes n'avaient pas prévu que leur cible principale pourrait se présenter glorieusement comme une victime injustement accusée et comme un héros, un «résistant», voire comme un héritier de la «Résistance», face aux nouveaux ennemis supposés de la France. En outre, l'antilepénisme diabolisateur a eu pour effet d'installer le FN au centre de la vie politique française, de fixer l'attention inquiète de tous les acteurs politiques sur son évolution à travers les élections et les sondages. Depuis la fin des années 1980, la France politique a semblé vivre à l'heure du FN.

Répéter un slogan aussi dérisoire que «F comme fasciste, N comme nazi», totalement décalé par rapport à la réalité du mouvement lepéniste, c'était courir à l'échec: un tel excès dans l'accusation a rendu celle-ci insignifiante. Et ce, d'autant plus que l'image de Marine Le Pen s'est montrée imperméable à ces attaques hyperboliques. Le FN a fini par retourner à son profit la stigmatisation: la victime présumée du «Système» s'est posée en alternative globale à ce dernier, et ce, d'une façon crédible pour une importante partie de l'opinion. Bref, la propagande antilepéniste, qui se proposait de faire disparaître le FN de l'espace politique français ou de le marginaliser fortement, aura globalement joué le rôle d'un puissant facteur de la montée du FN. Paradoxe comique pour les uns, tragique pour les autres.

Votre livre n'arrive-t-il pas trop tard, après que la stratégie de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen après 2002 a porté ses fruits? (34% des Français déclarent adhérer aux valeurs du Front national). L'antifascisme que vous décrivez n'est-il pas une attitude médiatique résiduelle?

Je ne le crois pas. D'une part, la normalisation du FN est loin d'être achevée: la figure de Marine Le Pen reste fortement rejetée, dès lors qu'elle ne symbolise plus seulement une opposition radicale au pouvoir socialiste. D'autre part, faute d'imagination, la gauche et l'extrême gauche sont vouées à répéter pieusement, d'une façon commémorative, les rites de conjuration du Mal politique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un discours de propagande ne disparaît pas pour la seule raison qu'il est devenu inefficace. Car il peut faire tradition, comme c'est le cas pour le discours antifasciste, dont les versions successives constituent autant de recyclages. La tradition, c'est ce qui se répète, en rassemblant et rassurant une communauté de croyants ou de militants. En outre, la relative normalisation du FN n'est pas le simple effet de la décision prise par Marine Le Pen, reprenant sur ce point le projet défini par Bruno Mégret dans les années 1990, de «dédiaboliser» le FN. On ne se «dédiabolise» pas à volonté: de multiples facteurs sont en jeu dans l'affaire, qui ne dépendent pas seulement des désirs de tel ou tel leader, aussi bon stratège idéologique soit-il. Le retrait progressif de Jean-Marie Le Pen est simplement dû à l'âge avancé du personnage provocateur. Il a provoqué un appel d'air pour le parti qu'il plombait. Le renouvellement et le rajeunissement des cadres, des adhérents et des sympathisants du FN, à l'image de Marine, ont joué un rôle majeur. Quant au contexte des années 2000, de la prise de conscience de la menace islamiste à la perte de confiance dans les élites nationales européistes, en passant par l'expérience inquiétante de la crise financière de 2008, qui a favorisé le retour de l'anticapitalisme et la diffusion des idées protectionnistes, il a globalement profité au nouveau FN. Dos au mur, les ennemis du FN continuent de lancer leurs anathèmes et de proférer leurs injures ou leurs imprécations rituelles (le FN «fasciste», «d'extrême droite», «raciste», etc.), rêvant toujours de faire interdire le parti qu'ils prétendent, depuis trente ans, éliminer de l'espace politique. Ils ne veulent pas discuter, critiquer, argumenter, ils rêvent de brûler les nouveaux hérétiques. À la force du préjugé s'ajoute celle de l'habitude, qui, chez les âmes mortes, est l'unique principe d'action. Une âme morte, disait Péguy, est une «âme extrêmement habituée».

N'y a t-il pas derrière ce discours angélique de l'antilepénisme primaire une stratégie plus cynique consistant faire monter le FN pour diviser la droite et affaiblir la droite traditionnelle?

C'est en effet l'une des hypothèses que je retiens. Contrairement aux apparences, le néo-antifascisme ne se réduit pas à une posture morale inefficace censée être honorable, il constitue une stratégie politique. L'un des objectifs du néo-antifascisme instrumentalisé par la gauche, c'est de restructurer l'espace politique autour d'un affrontement entre le PS et le FN, ce qui suppose un FN fort et une UMP affaiblie. Il s'agit donc de favoriser par divers moyens le dynamisme du FN tout en provoquant l'explosion de l'UMP, minée par ses divisions idéologiques et la rivalité de ses dirigeants. L'objectif est de faire disparaître la droite libérale comme force politique concurrente du PS. Il avait été formulé à la fin des années 1980 par les antiracistes mitterrandiens: faire qu'il n'y ait «rien entre le FN et nous». Ce qui supposait un double processus: le ralliement d'une grande partie de la droite (une fois en miettes) à l'extrême droite, et la redéfinition de l'extrême droite forte comme représentant la (nouvelle) droite. C'est la raison pour laquelle les stratèges machiavéliens du PS, formés à l'école mitterrandienne, ne s'émeuvent guère de la «montée du FN», ni de l'échec de la diabolisation qu'ils ont privilégiée en tant que stratégie anti-FN, et qui a contribué à ladite «montée». Ils savent que le seul moyen de gagner l'élection présidentielle de 2017, malgré l'impopularité de la gauche au pouvoir, c'est de faire précisément «monter» le FN pour provoquer l'élimination au premier tour du principal candidat de droite libérale, avant de l'emporter face à une Marine Le Pen jugée incapable de rassembler suffisamment, et rejouant ainsi malgré elle, mutatis mutandis, le rôle de son père en avril 2002. Le «front républicain», en tant que front du refus coalisant toutes les forces rejetant absolument le FN, ne peut vraiment fonctionner qu'au deuxième tour d'une élection présidentielle.

Les machiavéliens de gauche, lucides et cyniques, qui misent sur le renforcement du FN, savent qu'il suffit pour cela de le combattre d'une façon magique en suivant la stratégie diabolisatrice qui l'a rendu attractif. À cet égard, on notera que le PS et le FN ont des objectifs convergents, à commencer par l'éclatement de l'UMP, suivi par le ralliement d'une partie des cadres et des adhérents à gauche ou au centre, et d'une autre partie au FN. Le nouveau bipartisme opposerait une droite nationale à une gauche européiste.

«Totalement dédiabolisé, le FN perdrait une grande partie de son attractivité», écrivez-vous. Pourquoi le «diable» attire-t-il tant en politique?

Dans le charisme politique, il y a nécessairement une dimension démoniaque, perçue autant par les admirateurs du chef charismatique que par ses ennemis. Les grands démagogues et les pires dictateurs sont dotés d'un fort charisme. Ils sont porteurs d'une promesse de rupture salvatrice et de changement bénéfique. Ils sont perçus dans l'ambivalence: on attend d'eux de grandes choses, car ils promettent que l'impossible est désormais possible, et la déception qu'ils finissent par provoquer est d'autant plus profonde. L'admiration amoureuse se retourne souvent en haine et en ressentiment. Or, le propre du FN comme entreprise politique familiale, c'est qu'il existe en raison du charisme de ses dirigeants, Le Pen père ou Le Pen fille. Ils ne sont pas jugés sur leur action politique ou leur gestion des affaires publiques, mais sur leur discours de combat, leurs intentions affichées, leurs promesses alléchantes et tranchantes. Qui ne reconnaît les multiples menaces pesant sur la société française? Qui n'est pas d'accord avec le projet de «sauver la France»? Mais, pour séduire, il faut présenter un visage qui se distingue fortement de la masse grégaire des acteurs politiques formatés. La mal-pensance affichée des leaders du FN fait partie de leur prestige ou de leur capital symbolique, elle les distingue des autres leaders politiques. Sans écart socialement visible et régulièrement affirmé par rapport à la norme idéologique et politique, sans sa dimension «luciférienne», le FN ne pourrait exercer la moindre séduction. Il lui faut faire peur à certains pour attirer les autres. Donc alimenter en permanence une réputation de non-conformisme. Il y a là une stratégie d'auto-stigmatisation ou d'auto-diabolisation plus ou moins contrôlée (d'où ce qu'il est convenu d'appeler les «dérapages», inévitables). Les démagogues à l'eau de rose, ou couleur rose bonbon, sont dénués d'attrait. Ils ne produisent ni amour, ni haine. Après leur petite heure de célébrité médiatique, ils disparaissent rapidement dans le trou noir de leur affligeante normalité.

Vous dénoncez dans votre livre la dissymétrie entre une «extrême droite» diabolisée et une extrême gauche pardonnée de ses excès. D'où vient ce «deux poids deux mesures»?

C'est là un héritage de l'antifascisme soviétique, dont les idéologues et propagandistes, depuis les années 1950, n'ont cessé de marginaliser ou de calomnier en France la position antitotalitaire ou anti-extrémiste pour camoufler la criminalité du communisme, et permettre à la gauche de se «ressourcer» régulièrement en revenant à Marx ou à tel ou tel théoricien révolutionnaire et anticapitaliste (Lénine, Trotski, Gramsci, etc.). Il importe à une partie de la gauche de laisser ouverte la voie d'un retour éventuel à l'idée communiste, donc de ne pas diaboliser le communisme, en dépit de ses crimes, comme elle diabolise le fascisme, et plus particulièrement le nazisme. Cette gauche nostalgique suppose que l'idée ou l'utopie communiste est bonne en elle-même, et que seules ses réalisations historiques ont échoué. Alors qu'elle postule que le nazisme est en lui-même un mal, qu'il incarne même le Mal absolu. Ce traitement asymétrique est caractéristique de l'antifascisme dans toutes ses variantes, et nous rappelle que, comme l'avait bien vu George Orwell, la gauche est antifasciste mais non antitotalitaire. J'ajouterai qu'elle voit le «fascisme» là où il n'est pas (Raymond Aron et le général de Gaulle ont été traités de «fascistes»), et que, simultanément, elle ne voit pas le fascisme où il est, par exemple dans le chavisme tant admiré par Jean-Luc Mélenchon. Une admiration partagée par le polémiste Alain Soral qui se définit lui-même, pas seulement par provocation, comme «national-socialiste».

«Nous vivons dans un univers de spectres, où aux fascismes imaginaires font écho des antifascismes imaginaires d'aujourd'hui», écrivez-vous. Pourquoi l'antifascisme idéologique a-t-il survécu à la mort du fascisme politique alors que l'anticommunisme a, lui, disparu suite à l'effondrement du bloc soviétique?

L'antifascisme imaginaire, ou si l'on préfère l'imaginaire antifasciste, dont la diabolisation du fait national est aujourd'hui la principale illustration, c'est ce qui reste du communisme dans les esprits. L'antinationalisme est progressivement devenu la principale reformulation du vieil antifascisme. Mais les antinationalistes en sont venus à diaboliser la nation comme telle. C'est ce que j'ai appelé naguère, au début des années 1990, l'«antinationisme», qui s'est transformé en idéologie dominante dans les milieux européistes. La projection sur la nation de tous les traits répulsifs du «fascisme» en est le principe moteur. Dans la rhétorique de combat centrée sur la dénonciation des «eurosceptiques» ou des «europhobes», c'est bien le sentiment national qui est incriminé, au point d'être criminalisé. De la même manière, la reformulation antiraciste de l'antifascisme, qui se traduit principalement par la célébration de l'immigration comme méthode de salut, est centrée sur la diabolisation de la nation comme identité collective et souveraineté. Comme l'existence même des frontières nationales, la distinction simple entre nationaux et étrangers est considérée par les «antinationistes» comme un scandale. Pour ces nouveaux utopistes, il faut que disparaissent les États-nations pour que l'humanité s'unifie à travers la multiplication des processus migratoires sans contrôles ni limites. Leur rêve est d'instaurer une démocratie cosmopolite, dans un espace post-national qu'ils s'efforcent de construire en délégitimant le sentiment national tout en érigeant l'immigration de masse en fatalité et en phénomène intrinsèquement bon ou bénéfique.

Il faut relever ce grand paradoxe: alors que jamais, depuis 1945, le nationalisme ne s'est mieux porté en Europe, la diabolisation du nationalisme et du sentiment national est devenue la posture idéologique dominante dans le monde des élites. Si un fait observable prouve la coupure entre les peuples et les élites, entre les «localisés» d'en bas et les «mondialisés» d'en haut, entre les «enracinés» et les «nomades», c'est bien celui-là. La diabolisation néo-antifasciste de la nation est contre-productive à l'heure où l'Union européenne ne fait plus rêver la majorité des Français, qui doutent majoritairement des vertus de l'euro.

Un autre paradoxe saute aux yeux, et fait sourire. Chassé par la porte au nom de la morale, le nationalisme revient par la fenêtre au nom du réalisme politique. Dans leurs attaques contre le FN, les antinationalistes déclarés prétendent monopoliser l'attachement patriotique et incarner les «valeurs de la France». Ils retournent ainsi la chimère de «l'anti-France» contre les nationalistes français qui l'avaient beaucoup utilisée. Le sentiment national supposé honteux quand il est attribué au FN se transforme soudainement en une légitime fierté d'être français, claironnée par les dénonciateurs occasionnels de «l'anti-France» nouvelle à visage lepéniste. On ne compte plus les leaders politiques et les intellectuels s'indignant publiquement de l'existence d'une «extrême droite» qui, selon eux, véhicule des idées qui «ne sont pas les valeurs de la France». Et qui ne craignent pas de dénoncer avec vigueur le «Front anti-national». Bref, on rejoue l'opposition mythique entre les deux France, la bonne (ici l'anti-lepéniste) et la mauvaise (ici la «lepénisée»). À travers ce retour du réprimé national après transvaluation intéressée, le nationalisme se venge. Non sans ironie objective.

Vous dites que le FN n'est plus d'extrême droite. Doit-on se débarrasser définitivement de la catégorie «extrême droite» dans l'analyse politique?

Je suis plus nuancé. Et aussi trop peu naïf pour croire qu'on puisse se passer, selon notre bon plaisir d'intellectuels critiques, des idées reçues, des habitudes de pensée et des stéréotypes sans lesquels la communication politique serait impossible. Je montre d'abord que l'expression «extrême droite» fonctionne comme une étiquette polémique, destinée à disqualifier un adversaire, et qu'elle enveloppe une notion confuse. Elle n'est pas le produit de la conceptualisation rigoureuse d'un phénomène politique bien identifié, mais une expression douteuse reçue en héritage et reprise sans examen critique. À l'analyse, on se rend vite compte qu'elle fonctionne comme un quasi-synonyme de «fascisme», avec la suggestion trompeuse que le fascisme serait intrinsèquement de droite ou essentiellement situé à droite, ou, selon le cliché actuellement en vogue, «à droite de la droite». La pensée paresseuse consiste à qualifier de «fascistes» ceux qu'on perçoit comme des ennemis: les nationalistes pour les antinationalistes, les islamistes pour les anti-islamistes, etc. Le mot est mis à toutes les sauces, et il n'éclaire en rien les phénomènes qu'on veut avant tout stigmatiser. C'est là faire l'économie d'un travail intellectuel difficile sur les catégorisations historiques et politiques, impliquant de se passer des outils ordinaires du discours polémique. Car il n'est pas question de jeter aux orties le mot «fascisme», en raison de ses mauvais usages. Il s'agit de le définir de la façon la plus rigoureuse, en sachant qu'on ne peut satisfaire tous les spécialistes, ni bien sûr les «antifascistes» (qui, eux, croient tout savoir sur la question). Disons, pour aller vite, et en privilégiant les critères doctrinaux, qu'il s'agit d'un nationalisme d'orientation révolutionnaire, anti-libéral, autoritaire et étatiste (ou dirigiste), prônant un socialisme dans les limites de la nation, à tendance totalitaire, et susceptible de prendre des formes historiques diverses. Le situer «à droite» ne permet pas de mieux identifier ou expliquer le phénomène fasciste, bien au contraire. Ce dernier apparaît plutôt comme un produit pathologique dérivé de la gauche révolutionnaire, lorsqu'elle épouse les passions nationalistes. C'est en tout cas ce que suggère la trajectoire intellectuelle et politique de Mussolini. Ce qui est sûr, c'est que, dans l'expression «extrême droite», le qualificatif «extrême» est dénué d'une signification claire et invariable. Il s'agit d'une image interprétable de diverses manières. Cela suffit à rendre son emploi douteux, source d'équivoques. L'appartenance supposée de «l'extrême droite» à la droite est à la fois une idée reçue et une idée fausse.

Comment qualifier désormais le parti de Marine Le Pen?

Il s'agit toujours d'un parti nationaliste, à la fois souverainiste et identitaire, donc anti-européiste, «antimondialiste» et anti-immigration, dont le leader se caractérise par son style populiste, jumelant l'appel au peuple, le culte du peuple et le rejet des élites en place. En 1984, j'ai proposé de le catégoriser comme «national-populiste», et je pense que cette catégorisation est toujours la moins mauvaise. Mais il faut tenir compte de la grande transformation du programme de ce parti, dont le contenu idéologique a été modifié par intégration de thèmes ou d'orientations empruntés à la gauche républicaine (la laïcité par exemple) ou à l'extrême gauche anticapitaliste (la dénonciation du «néo-libéralisme»). Dans ces conditions, il faut reposer les questions simples, certes avec une feinte naïveté: pourquoi continuer à situer le FN «à droite»? En quoi peut-il être dit extrémiste? Qu'est-ce que l'extrémisme? Et qu'est-ce que «l'extrême droite»? Dans Du diable en politique, je m'efforce de répondre à ces questions que les leaders politiques et les commentateurs de la vie politique se gardent de poser. Ils savent obscurément qu'ils ne peuvent y répondre clairement et d'une seule voix.

Vous parlez d'un «parti de la peur». Mais à vous lire, jouer sur les peurs n'est pas le monopole du Front National...

La politique de la peur est la norme implicite régissant les affrontements politiques. Les peurs les plus contradictoires dominent le paysage politique, tandis qu'un sentiment polymorphe d'insécurité colore le champ de l'imaginaire social. C'est ainsi qu'à la peur d'une immigration de masse répond celle d'une xénophobie de masse. Mais c'est la peur de perdre quelque chose qui donne le ton. De l'identité nationale aux acquis sociaux. Par peur de sortir du jeu, les acteurs politiques font un usage démagogique des peurs plutôt que des rêves. Les uns jouent sur la peur de l'effondrement de l'euro, les autres sur la peur d'une sortie de l'euro, d'autres encore sur la peur des effets négatifs de l'euro. Comme la peur du «terrorisme» ou de la «finance», la peur de «l'extrême droite» ou de «l'extrémisme» est une passion alimentée, entretenue ou réveillée par ceux qui ont intérêt à l'exploiter. C'est ainsi que les Français apeurés sont traités par les nouveaux démagogues comme une masse de petits vieux jouisseurs, sans convictions ni projets, vulnérables, sans courage, tiraillés par des peurs contradictoires, oscillant entre une crédulité infantile et un scepticisme incapacitant. Le mépris du citoyen est l'effet immédiat de la corruption de la démocratie par des élites dirigeantes élues grâce à leurs talents démagogiques avant de gouverner en orchestrant un mélange de craintes et d'espoirs.

La diabolisation ne semble pas toucher uniquement le FN, mais quiconque «dérape» sur le chemin du politiquement correct. L'information continue semble accélérer la mécanique diabolisatrice et nous offrir chaque semaine un nouveau diable médiatique: un jour Zemmour, l'autre Finkielkraut, ou encore récemment le député Thierry Mariani… Selon vous, ce phénomène va-t-il s'amplifier?

Des années 1990 aux années 2010, le discours néo-antifasciste est passé de la dénonciation de la «lepénisation des esprits» à celle de la «droitisation» des élites intellectuelles et politiques, accusation vague permettant de discréditer n'importe quel adversaire ou rival. Le terrorisme intellectuel reste cependant l'apanage de la gauche et de l'extrême gauche, qui peuvent compter sur l'appui des «modérés» du centre et de la droite opportuniste. Plus l'espace des débats est dominé par le culte du consensus minimal sur le bon fonctionnement des institutions démocratiques et les bienfaits de l'Union européenne, et plus s'exacerbe le besoin de créer des distinctions, des oppositions, des alternatives. L'uniformisation idéologique est le bruit de fond sur lequel se détache la petite musique des mouvements souverainistes et identitaires, qui restent minoritaires. Mais les réactions des défenseurs de la Voie unique sont vives. La moindre réserve sur les positions politiquement correctes concernant l'Europe, l'immigration ou les minorités est perçue comme une opinion abjecte, voire un délit, qui suscite une indignation hyperbolique et, de plus ou plus souvent, des poursuites devant les tribunaux. Dans une France sous l'emprise des minorités sectaires et tyranniques qui imposent leurs valeurs et leurs normes, l'espace public s'empoisonne lentement. Les débats s'enlisent dans les échanges de clichés et de platitudes. L'auto-censure est de rigueur dans une société de surveillance réciproque. Les esprits libres se gardent de participer aux débats publics, abandonnant le terrain médiatique à de grotesques personnages incultes ou à demi cultivés, histrions littéraires, amuseurs engagés ou commissaires politiques qui n'existent que par l'insulte, l'indignation feinte, l'imprécation ou la provocation. J'oubliais les donneurs de leçons de tous âges. Quand des esprits libres prennent le risque de descendre dans l'arène, ils sont immanquablement voués à être dénoncés, calomniés, diffamés. La menace de diabolisation produit une intimidation telle qu'elle garantit la promotion de la médiocrité. Seuls des «experts» sans couleur ni odeur prolifèrent dans le paysage. C'est ainsi que s'accélère le déclin de la France intellectuelle.

À vous lire, on a parfois l'impression que vous voyez la vie politique comme un spectacle où des comédiens plus ou moins doués font carrière à coup de mensonges et de promesses intenables. Les leaders politiques ne sont-ils que des démagogues sans scrupules?

Si les démagogues sont nombreux, les médiocres sont encore plus nombreux, qu'ils soient démagogues ou non. Dans les démocraties modernes, les démagogues prennent souvent le visage de faux prophètes, annonçant de grands «changements» porteurs de promesses alléchantes. Comment peut-on ne pas se soucier de plaire lorsqu'on s'engage dans une compétition électorale? Il y a là une contrainte fonctionnelle: l'obligation de séduire pousse à trop promettre, à beaucoup mentir et à calomnier ses adversaires. Aujourd'hui, se nourrissant du désarroi et de l'anxiété suscités par la crise multidimensionnelle, de dérisoires prophètes de bonheur ou de malheur prolifèrent, dans tous les domaines, mais surtout en politique. La sagesse pratique consiste à se garder de les prendre au sérieux. Les plus dangereux sont les prophètes de bonheur, ces camelots qui, au nom du dieu «Progrès», vantent et vendent un quelconque avenir meilleur, alors que le piteux état du présent porte l'empreinte de leur impuissance ou de leur incompétence. Face aux marchands de mondes meilleurs («Demain, tout ira bien»), c'est avec l'ironie requise qu'il faut suivre l'injonction de l'évangéliste Matthieu (7.15-16), d'une éternelle actualité: «Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons?» Il faut donc juger les dirigeants sur les résultats de leur action politique, et non pas sur leur charme personnel, leurs intentions bonnes ou leurs projets séduisants.

Pierre-André Taguieff (FigaroVox, 23 mai 2014)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-andré taguieff, entretien, france, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, marine le pen, front national, nationalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 juin 2014

Le hollandisme, maladie infantile du socialisme...

Le hollandisme, maladie infantile du socialisme...

par Jean-Paul Brighelli

Ex: http://metapoinfo.hautetfort.com

Vous pouvez découvrir ci-dessous un texte décapant, et assez étonnant, de Jean-Paul Brighelli, qui sur le site de Causeur règle violemment son compte au parti socialiste et à son gauchisme culturel.

Professeur en classes préparatoires, défenseur de l'élitisme républicain, Jean-Paul Brighelli est l'auteur, notamment, de nombreux essais sur le système éducatif, comme La fabrique du crétin : la mort programmée de l'école (Jean-Claude Gawsewitch, 2005). Il est également l'auteur de La société pornographique (Bourin, 2012).

La droite est le nouveau véhicule des ambitions révolutionnaires

Jean-Pierre le Goff, dont le petit doigt est à lui seul plus cultivé, politiquement parlant, que l’ensemble du gouvernement, s’est récemment fendu d’une analyse de la politique « sociétale » du gouvernement dont je ne saurais trop recommander la lecture aux gens intelligents qui viennent faire un tour sur Bonnet d’âne. L’auteur de La Barbarie douce (1999 — remarquable analyse de ce qu’une certaine gauche pédago a fait de l’école, sous prétexte de faire réussir tout le monde à l’occasion de la semaine des quatre jeudis) y dissipe avec une grande rigueur le rideau de fumée qu’un parti social-démocrate — le PS et ses alliés —, qui a renoncé à tout vrai principe de gauche, a développé pour camoufler le fait qu’il a renoncé à toute intervention crédible dans le domaine économique — le seul susceptible de faire bouillir la marmite des damnés de la terre — et classes moyennes comprises, cela finit par faire du monde.

Résumons : les lois sur le mariage gay, par exemple, sont des manifestations typiques de ce gauchisme culturel que dénonçait Lénine en 1920 — une déviation qui sous prétexte de « pureté » révolutionnaire, feint d’oublier que le facteur économique est déterminant en dernière instance — et pas l’autorisation de passer ou non devant un maire (et, in fine, devant un juge aux Affaires familiales), ou l’affirmation un peu péremptoire qu’un double cunni peut engendrer des bébés (ou en donne l’autorisation, ce qui revient au même). Ce qui aurait été vraiment révolutionnaire (un terme incompatible avec les libéraux au pouvoir, nous sommes bien d’accord), c’eût été de proclamer la non-nécessité du mariage bourgeois, et l’égalité des droits pour tous : le prolétariat, qui n’avait pas les moyens de s’offrir une dot, a inventé l’union libre de fait bien avant que les pseudo-libertaires ne s’en emparent.

Le Goff ou moi — question de génération — avons expérimenté jusqu’au dégoût les impasses du gauchisme culturel, qui à se vouloir pur et sans compromission avec les « partis bourgeois » (c’est tout le sens de la diatribe de Lénine) a fini par sombrer dans la collaboration de classe la plus honteuse : on évite de s’allier au P«C»F, comme on écrivait à l’époque, on critique le Programme commun, on se croit révolutionnaire parce qu’on lit le Monde et on finit suceur de barreau de chaise à Libé ou publiciste chez… Publicis. Ou prof sur le Net, jusqu’auboutiste des causes les plus variées et les plus avariées qui n’ont jamais qu’un seul objet (et la plupart de leurs thuriféraires ont si peu de conscience politique qu’ils ne s’en aperçoivent pas) : défendre l’état des choses, la répartition actuelle du capital, la « rigueur budgétaire » et l’Europe de Juncker-Schulz.

Quitte à paraître plus léniniste que Vladimir Ilitch, je voudrais le répéter encore et encore : le seul problème, c’est de donner à manger à ceux qui ont faim. Et cela fait du monde, en France même : on s’occupera du reste du monde ultérieurement, l’alter-mondialisme est une déviation majeure qui permet de se préoccuper des « étrangers », des primo-arrivants, des manouches et de ceux qui croient que Yannick Noah est un artiste, au lieu d’imposer une politique qui redonne au moins l’espoir de grignoter un peu de l’immense fortune française — la redistribution oui, les réformes Taubira (la femme qui ne sait pas chanter la Marseillaise, et encore moins l’Internationale) non. Évidemment, il est plus simple d’amuser le peuple, via des journalistes incompétents et / ou complices, avec des écrans de fumée, en espérant que cela vous donnera une chance en 2017, qu’avec une réduction visible des inégalités.

Au passage je préfère être dans ma peau que dans celle de Thomas Piketty, qui s’est décarcassé à prouver à ses anciens amis qu’une autre politique économique est nécessaire (et possible), et qui est le plus grand cocu de l’arrivée de la « Gauche » au pouvoir et qui a bien compris, en allant vendre sa salade aux USA, qu’il est possible de travailler avec des capitalistes intelligents, en attendant de prendre le pouvoir pour de bon, mais pas avec des « socialistes » français obsédés par les sondages, aveuglés d’ambitions minuscules et de mauvaise foi — définitivement disqualifiés.

Mélenchon a raté le coche : à faire du Parti de Gauche le véhicule d’une ambition personnelle, il n’est pas parvenu à présenter ses propositions économiques comme une solution aux difficultés croissantes des Français. La seule qui a capitalisé sur le sentiment intense de frustration, c’est Marine Le Pen. Calcul ou retournement, le FN tient ces temps-ci un discours anticapitaliste très drôle à entendre, pour qui se rappelle ses prises de position ultra-libérales d’il y a quelques années. De même, il (ou le Comité Racine qui théorise pour lui) a sur l’Ecole des positions que 90% des profs approuvent, en le disant ou sans le dire — et les 10% qui restent sont juste les hommes-liges du PS et des Verts, ceux qui ont ou qui espèrent des positions compatibles avec leur petitesse conceptuelle, pas avec le bien public, et certainement pas avec celui des élèves.

Alors soyons tout à fait clair : si demain je pense qu’une alliance tactique avec des partis de droite (un ticket Juppé-Bayrou, mais aussi bien un infléchissement du Bleu-Marine) peut faire avancer la cause de ceux qui souffrent réellement, victimes des dégraissages des grandes entreprises, de la politique de déflation systématique, ou des prétextes démagogico-pédagogiques qui théorisent le succès de tous afin de réaliser la réussite des mêmes, eh bien je m’allierai, et sans un battement de cils. Parce que toute alliance avec le PS est devenue impossible (et depuis plusieurs années, depuis l’ère Jospin en fait), et que persister à se vouloir « de gauche » avec les guignols sanglants qui nous gouvernent est une entreprise illusoire : la Droite est aujourd’hui — parce que les uns sont en crise, et que les autres ont faim de pouvoir — le véhicule le plus commode des ambitions réellement révolutionnaires.

Jean-Paul Brighelli (Causeur, 3 juin 2014)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politique internationale, france, europe, affaires européennes, françois hollande, hollandouille, hollandisme, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

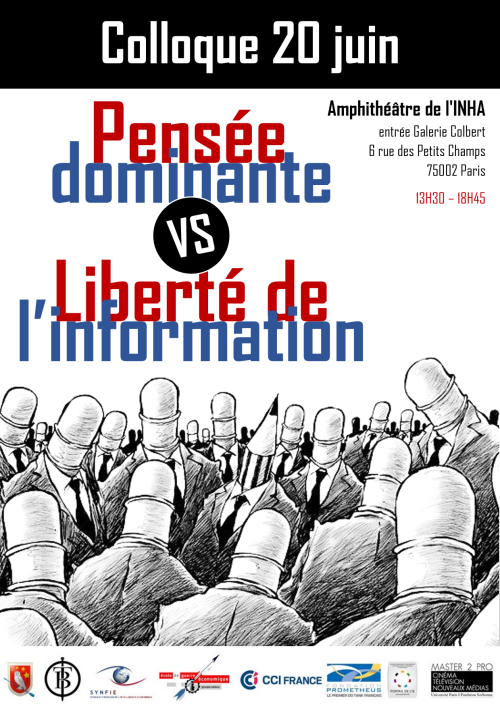

Pensée dominante versus liberté de l'information

00:05 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, paris, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 juin 2014

SPLEEN DE MAI : ENTRE POPULISME ET PARALYSIE

SPLEEN DE MAI : ENTRE POPULISME ET PARALYSIE

Comment sauver la France ?

Michel Lhomme

Ex: http://metamag.fr

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, élections européennes, populisme, france, actualité, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 04 juin 2014

L'historien israélien voit en Marine Le Pen et le FN les enfants du fascisme

L'historien israélien voit en Marine Le Pen et le FN les enfants du fascisme.

Pierre-André Taguieff lui répond vertement et réfute toute reductio ad Hitlerum.

Ex: http://www.lepoint.fr

Dans ces brèves réactions critiques aux propos de Zeev Sternhell portant notamment sur sa conception du fascisme et plus largement du mouvement des idées politiques depuis la fin du XVIIIe siècle, tels qu'on les rencontre dans son livre d'entretiens récemment paru, Histoire et Lumières. Changer le monde par la raison (Paris, Albin Michel), ainsi que dans plusieurs interviews (parues dans L'Humanité, Le Nouvel Observateur, Le Monde, Le Point, etc.), je m'en tiendrai à certains points de désaccord fondamentaux, osant à l'occasion quelques pointes ironiques. Je dois préciser d'entrée de jeu que je partage certaines analyses de l'historien des idées politiques, et que j'ai reconnu, dans certains de mes livres (Les Contre-Réactionnaires, en 2007, ou Du diable en politique, en 2014), le grand ébranlement des idées reçues sur "le fascisme" que les travaux de l'historien israélien ont provoqué en mettant en évidence, après George L. Mosse et A. James Gregor, la dimension culturelle et l'orientation révolutionnaire du fascisme. Mais je considère globalement comme une impasse sa manière de faire de l'histoire, sur la base de tris sélectifs dans des textes trop vite lus, ou interprétés d'une façon douteuse (prendre l'emploi du mot "race" comme indicateur de "racisme", sans tenir compte du contexte), et de quelques dogmes empruntés aux idéologies politiques "progressistes" appréciées par le citoyen engagé Sternhell, intellectuel de gauche israélien de culture française.

Je considère également comme une somme d'erreurs d'analyse le modèle sternhellien du "fascisme", fondé sur la thèse selon laquelle le "fascisme" serait né en France avant 1914, le "fascisme français" dérivant dès lors d'un proto-fascisme ou pré-fascisme qui se serait constitué entre le milieu des années 1880 et la veille de la Première Guerre mondiale. Comme l'a bien vu Jacques Julliard, il s'agissait là d'une construction douteuse, de l'invention d'un "fascisme imaginaire". Cette somme d'erreurs non reconnues par Sternhell, en dépit des arguments avancés par de très nombreux historiens, s'est transformée chez lui en une sorte d'illusion intellectuelle motrice, dotée d'une valeur existentielle. Critiquer les thèses dogmatiques de Sternhell devient dès lors un crime de lèse-majesté, dénoncé avec indignation, véhémence et virulence par l'historien convaincu qu'un complot franco-français, dont le siège serait l'Institut d'études politiques de Paris, a été organisé contre lui depuis le début des années 1980. Voilà qui ne favorise pas la discussion sereine sur le mode d'un échange d'arguments rationnels.

L'incarnation du Mal en politique