Le politiste engagé Guillaume FAYE, partisan de l’Europe comme nation, comme le rappelle l’intitulé d’un de ses anciens ouvrages, « Nouveau discours à la nation européenne », a accepté notre invitation à évoquer sa conception du monde à partir des questions thématiques que nous lui avons posées. [...]. Vous pouvez également retrouver ses analyses sur son propre blog, www.gfaye.com. Je précise à toutes fins utiles que les propos de Guillaume Faye ne réflètent pas nécessairement les positions de [psune.fr].

***

Nous ouvrons le bal par le thème de la politique française et notamment de la présidence « Hollande ».

Nous ouvrons le bal par le thème de la politique française et notamment de la présidence « Hollande ».

I. Guillaume Faye et la gouvernance « française »

TF: Juste quelques mots sur ce que vous inspire l’actualité politique du moment : affaire Cahuzac, bilan de François Hollande, « mariage pour tous », baisse programmée des allocations familiales, taxation future et probable des Smartphones et plus généralement de tout appareil connecté, laxisme judiciaire, affaire du « mur des cons », affaire du RER de Grigny, émeutes à Trappes, Colombes, Stockholm, agression islamique d’un militaire à Londres, Paris, situation de guerre civile à Marseille, affaire Méric, affaire Vikernes, affaire syrienne (faut-il intervenir ou pas ? Intérêt ou pas pour l’Europe ?)…

Guillaume FAYE: Pour tous ces commentaires politiques, vous voyez mon blog, J’ai Tout Compris ou gfaye.com Le gouvernement socialiste mène sa politique catastrophique dans la plus parfaite inconscience. C’est l’idéologie qui dirige, mêlée aux calculs politiciens classiques, à l’improvisation, etc. L’affaire Cahuzac est très amusante et reflète les terrifiantes contradictions de la gauche et de ce pays : voilà donc un ministre chargé de taxer et d’assommer fiscalement ses concitoyens qui, lui-même, fraude le fisc qu’il estime (d’ailleurs à juste titre) confiscatoire et racketteur. C’est l’arroseur arrosé, le gendarme-voleur. L’État le savait et l’a protégé en vain. La commission parlementaire d’enquête, entièrement truquée par le PS, a essayé de limiter les dégâts.

Mariage pour tous ? Ça fait plus de dix ans que j’avais dit que ça arriverait inéluctablement. C’est un symptôme, il faut s’attaquer aux causes. Sur l’insécurité et la criminalité (dues au mélange détonnant d’immigration incontrôlée et de laxisme judiciaire) nous allons monter vers des niveaux stratosphériques. Comme je l’ai souvent dit, nous nous dirigeons (pas seulement en France) vers soit une rupture, aux conséquences révolutionnaires, soit une mort tiède (Warmtod, concept éthologique lorenzien) , un effondrement mou. Il ne faut pas exclure , sous des formes imprévisibles, la révolte populaire massive des Européens de souche. Un phénomène viral, épidémique, transpolitique, qui ne toucherait pas que la France mais pourra se répandre comme une nuée ardente, au ras du sol, dans l’Union européenne. L’Histoire est ouverte, l’avenir est détectable mais non pas prévisible, l’impensable peut se produire. Mais l’Histoire, quand elle déchaine ses vagues, « n’épargne pas le sang », comme disait Jules César.

TF: En règle générale, comment voyez-vous le fonctionnement de l’actuelle présidence ?

Guillaume FAYE: François Hollande n’est pas à la hauteur d’un chef d’État, encore moins que ses prédécesseurs. Le dernier homme à la hauteur fut Pompidou. Pourquoi cette situation ? La cause est sociologique. Les élites, les vraies, se détournent de la carrière politique. Elles se destinent à la carrière économique (y compris à l’étranger). Les élus, le personnel des cabinets ministériels, les ministres sont d’un niveau plutôt en dessous de la moyenne requise par la fonction. Le plus étonnant, c’est au gouvernement, dont les membres (surtout les femmes) sont nommées au regard de critères (y compris la ”diversité”) qui n’ont rien à voir avec la compétence. Mme Duflot, Mme Taubira, Mme Touraine, Mme Filipetti, Mme Belkacem etc. sont des militantes, des idéologues, mais toutes atteintes par le principe de Peter : dépassement du niveau de compétence (c’était la même chose avec Rama Yade, un vrai gag ambulant). Ce n’est pas nouveau : un Kouchner aux Affaires étrangères était aussi inapte qu’un Douste-Blazy ou aujourd’hui que le prétentieux Fabius (rien à voir avec Hubert Védrine). Bref, pas de pros ou trop peu. La sphère politicienne souffre globalement d’un manque de niveau. Autant que d’une absence de vision, d’intuition et de bon sens.

Second élément, très grave aussi : la pollution de la classe politique, droite et gauche, par les briques idéologiques de la vulgate mortifère que nous connaissons bien., notamment sur la question de la préservation de l’identité ethnique européenne. En rupture avec les sentiments intuitifs d’un peuple de souche, invisible et sans droit à la parole.

TF: Par son côté « inamovible », par l’autisme dont semble faire preuve le Président de la République vis-à-vis d’un mécontentement croissant, illustré par une côte de popularité au plus bas, ne peut-on pas y voir là une certaine dérive monarchique, spécifique à la France, a contrario par exemple des Etats-Unis, où il existe, gravé dans le marbre constitutionnel et juridique, une procédure pouvant destituer le Président de ses fonctions (impeachment).

Guillaume FAYE: Le problème n’est pas tant constitutionnel que relevant du ”peuple français” lui-même, qui est très pusillanime. On mérite ceux qu’on élit. La France est une république monarchique, la Grande Bretagne, une monarchie républicaine. Cela dit, deux rois de France sur trois n’étaient pas à la hauteur, pas plus qu’un Princeps Augustus romain ( on traduit faussement pas ”Empereur”) sur deux. Le problème réside plus dans la solidité de la société civile et de la congruence du corps social autour de la Nation. Aux USA, la destitution est exceptionnelle. En France, elle est remplacée par la cohabitation : le Chef de l’État, le PR, rendu impuissant par une majorité parlementaire hostile. Si, après l’élection de M. Hollande, l’électorat avait élu une majorité non-socialiste au Palais Bourbon, M. Hollande n’aurait pas pu appliquer son programme. Il aurait passé ses journées à l’Élysée, à tourner en rond.

TF: Enfin plus généralement que vous inspire l’observation de l’actuelle classe politique, de l’extrême-gauche, au FN inclus, quand bien même ce dernier semble bénéficier d’une certaine notoriété médiatique plus importante qu’auparavant, notamment sous l’impulsion de Marine Le Pen et de l’énarque techno-souverainiste et ancien chevènementiste Florian Phillippot ? Que vous inspire le ralliement officiel du géopoliticien Aymeric Chauprade au FN, lui qui dans la Nouvelle Revue d’Histoire n°22 proposait comme solution au problème migratoire, le fait de « repasser le film à l’envers » ?

Guillaume FAYE: Les réponses à ces questions sont largement exprimées dans mon blog J’ai Tout Compris. Le FN recueille des voix non-politiques, protestataires. Sa critique des actuelles institutions européennes est exacte, mais la vision de l’Europe qu’il en tire est erronée. D’ailleurs, (contradiction) le FN a prospéré sur les élections européennes tout en étant anti-européiste. Passons. Le vote FN est essentiellement motivé par les problèmes d’immigration massive, d’islamisation et d’insécurité, toutes choses liées. Les positions du FN sur l’économie et le social sont erratiques et irréalistes. Le FN occupe une position symbolique dans la dramaturgie politique française mais pas encore gouvernementale. Il y a une forme de jacquerie dans le vote FN.Concernant la question européenne, le FN rejette en bloc l’UE et l’Euro, parfois pour de bonnes raisons critiques. Cependant, les solutions du FN sont techniquement inappropriées. Sortir de l’€uro, c’est 40% d’inflation pour le Franc de retour et la fonte des neiges pour toutes les épargnes. La cata. Il vaut mieux modifier la structure du navire Europe en construction que de le couler. Encore une fois, l’idée européenne est la bonne mais les institutions européennes doivent être corrigées, comme l’idéologie qui les anime. La question centrale est d’ailleurs l’idéologie : une France souverainiste sans UE avec l’idéologie actuelle, il n’y aurait aucune différence. Le poison, ce n’est pas l’UE ou Bruxelles, c’est la mentalité générale qui nous corrompt. Elle est présente au cœur de toutes les élites de chacun de nos pays. Le problème, ce n’est pas l’UE, pas Bruxelles, pas le souverainisme, c’est l’idéologie dominante : le renoncement à l’identité ethnique et culturelle. L’ennemi, ce n’est pas l’ « Europe », c’est une pathologie mentale. Et, si une révolution surgit, une révolte, elle ne pourra être qu’européenne, c’est à dire épidémique – avec la Russie en arrière cour, derrière le décor.Concernant Aymeric Chauprade et sa remarque que vous citez, je dirais que le problème migratoire a atteint un point de non-retour en Europe. Exactement comme un processus thérapeutique qui doit passer des médicaments à l’intervention chirurgicale. Pour résoudre ce problème, il faudra instaurer des protocoles douloureux. Inverser la tendance, repasser le film à l’envers, effectivement, C’est un processus révolutionnaire, qui relèvera d’une polémologie lourde. Je n’en dirai pas plus.

***

Nous continuons la publication thématique de notre entretien avec Guillaume FAYE. Cette fois, nous abordons la figure de Dominique VENNER, fondateur d’un mouvement européiste dans les années 60, et qui s’est donné la mort il y a quelques mois pour inviter les Européens à sortir de leur dormition mortifère.

II. Guillaume Faye et Dominique Venner

TF: Le mardi 21 mai dernier vers 14h40, sur l’autel même de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’historien Dominique Venner, auteur notamment du Cœur Rebelle (autobiographie), d’une biographie d’Ernst Jünger, de « Histoire des Européens. 35.000 ans d’identité », « le Siècle de 1914″, « Le choc de l’Histoire », liste non exhaustive… et aussi directeur de la revue la Nouvelle revue d’Histoire, a mis fin à ses jours.

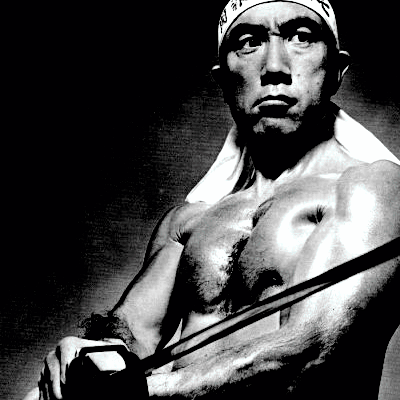

Guillaume FAYE: Cette nouvelle fut pour moi un choc. Immédiatement, la comparaison avec la mort volontaire de Mishima, nationaliste japonais, m’est venue à l’esprit. Tout d’abord, en s’immolant à Notre-Dame, Venner a signifié que ce sanctuaire chrétien, il se le réappropriait comme païen. S’immoler sur un autel chrétien comme s’il était un réceptacle de sang à la mode capitoline ou delphique, c’est une première dans l’ Histoire. Venner a voulu frapper de stupeur ses contemporains par son geste. Dans un premier temps, je me suis dit : « quel dommage ! » Venner a décidé de conclure sa vie par sa propre volonté, d’organiser la ”chute”, comme disent les scénaristes et les dramaturges. Ne pas laisser sa mort entre les mains du destin, mais la vouloir. Choisir sa fin et lui donner un sens. L’éthique romaine de Regulus dans sa sombre splendeur. Fiat mors tibi. Ta mort n’appartient qu’à toi, même les dieux n’en décident pas, car le païen est un homme libre. L’inverse absolu du païen étant l’adepte de l’islam, c’est-à-dire de la soumission.

TF: Que vous inspire l’homme, son œuvre, ses idées, et quel est selon vous le meilleur enseignement qu’il faut en tirer ?

Guillaume FAYE: J’ai écrit un long texte sur cette question ainsi qu’un hommage funèbre à Venner, « La mort d’un Romain » que j’ai envoyé à Roland Hélie qui l’a diffusé sur Internet. Je vous y renvoie. Venner est celui qui m’a fait entrer en 1970 dans le milieu identitaire de la résistance européenne, pour employer une appellation peu courante. Je n’en dirai pas plus. Sur son œuvre et ses idées, il semble qu’il avait décidé d’aborder les choses sous un angle historique et détourné et non pas polémique et politiquement direct, contrairement à sa stratégie de jeunesse. Néanmoins son message testamentaire et funéraire est très clair quand on le lit honnêtement : Venner s’insurgeait d’abord contre la destruction de l’identité ethnique des Européens. Et il essayait aussi de résoudre ses propres contradictions.

TF: Considérez-vous que son geste, doit être perçu comme étant un acte désespéré, ou un acte politique ? Ou les deux ?

Guillaume FAYE: Il est très difficile de se mettre dans la peau d’un homme qui se donne la mort. Il y a forcément un mélange de motivations intimes et de raisons ”extérieures”. Néanmoins, on peut donner à son désespoir (dont les causes sont complexes) un sens politique. Par là, Venner a très exactement suivi Mishima. Mais il est impudique et ignoble d’interpréter ou pis, de salir un tel geste, comme l’ont fait les Femen. Le suicide est un mystère. Dans les religions du Salut (où le suicide est peccamineux) le martyre remplace le suicide. Mais c’est un autre débat. Dans l’islam, le martyre, sous forme d’une immolation qui tue les ennemis (p.ex. attentats terroristes) trahit une mentalité de paranoïa perverse, liée à une pathologie mentale.

TF: Pensez-vous qu’il puisse réellement servir à « réveiller les consciences », vœu qu’il avait formulé dans le dernier éditorial de son blog ? Qu’il peut réellement avoir un impact, et disons-le « changer les choses » ? Croyez-vous réellement qu’il peut déboucher sur une refondation politique concrète, à l’instar par exemple de l’immolation de Ian Palach en 1968 ?

Guillaume FAYE: C’est une possibilité. La mort sacrificielle a, depuis le néolithique, chez presque tous les peuples, une signification lourde. Même si notre époque tente, en vain, d’évacuer cette dimension. Le suicide de Dominique Venner au chœur de Notre-Dame fera date et n’est pas destiné à être un ”événement” englouti par l’actualité comme une défaite du PSG face à l’OM. Un mythe va se créer, en forme d’exemple, autour de cette mort volontaire. Mais il faudra un certain temps. Venner n’a tué personne en se tuant, il ne s’est pas fait exploser avec une ceinture de dynamite. Il a interrompu sa vie, et il a mis son plongeon dans la mort au service d’un message. Il a suivi très exactement les traces de Yukio Mishima. Maintenant, ce que je viens de vous dire n’est pas une certitude. Chacun suit sa voie. Personnellement, l’idée du suicide ne m’a jamais effleuré comme moyen de faire passer un message. Tout simplement parce que la mort interrompt la délivrance du message. À moins de penser qu’on ait tout dit…

TF: Ou bien en regardant tout ce qui s’est passé (ou plutôt rien passé) depuis dans « la mouvance nationale » au sens large, ne partagez-vous pas le constat formulé par certains, où il ressort un certain cynisme désabusé (Pensons à un récent éditorial de Philippe Randa, reprenant les constats de Nicolas Gauthier et Alain Soral), pour ne pas dire le nihilisme que dénonçait Nietzsche ? En d’autres termes, ce suicide maintenant oublié des media une semaine après alors qu’on est à quasiment J+ 4 mois, a-t-il réellement « servi à quelque chose » ?

Guillaume FAYE: Encore une fois, les commentaires de Randa, de Gauthier et de Soral sont hors-sujet, trop liés à l’actualisme. Les médias importent peu. La mort volontaire de Venner est un fait transmédiatique, qui restera dans les mémoires. La « mouvance nationale » actuelle n’est pas le réceptacle adéquat. Venner a voulu donner à son geste tragique une dimension historique et non pas médiatique et immédiate. Il ne s’adressait pas à ses amis, à ses proches, à la ”mouvance”, dite d’extrême-droite. Il s’adressait à son peuple, c’est-à-dire aux Européens, et son message portait essentiellement sur la préservation de l’identité ethnique actuellement menacée.

***

Nous avons interrogé Guillaume Faye et sollicité son opinion concernant le projet européiste du PSUNE. Tel est son avis sur l’utilité de notre modeste mouvement.

III. Guillaume Faye et le PSUNE

TF: L’Europe ? De l’Islande à la Russie, ou sans la Russie ? Avec le Caucase ou sans ? Avec la Turquie ?

Guillaume FAYE: La Grande Europe, c’est-à-dire l’idée impériale, doit évidemment inclure la Russie. J’avais nommé cela l’ « Eurosibérie ». Mais mes amis russes de l’association Athenaeum, notamment le Pr. Pavel Toulaev, proches de l’Académie des Sciences de Russie, a préféré le terme d’ « Eurorussie ». Bien préférable au terme « Eurasie ». Les mots comptent car ils sont l’interface entre l’esprit humain et les choses. Une union entre l’Europe péninsulaire, l’Europe centrale et la partie est-ouralienne de la Fédération de Russie (en gros UE-Russie), constituerait le plus grand ensemble ethno-économique de la Terre. La question centrale, c’est l’affectivité d’appartenance, qu’on nomme aussi « patriotisme ». Tant que les peuples apparentés de souche, de même origine globale ethno-culturelle, « de l’Ibérie à la Sibérie », de Dublin à Vladivostok ne se sentiront pas membres d’un même homeland, d’un même volk global, les choses seront difficiles. Et puis, dans l’histoire, il a été démontré qu’il faut aussi la conjonction d’une menace globale perçue et d’un égregor, un chef mobilisateur.

La fantastique « union de peuples apparentés » qu’est l’Union Européenne, après tant de guerres entre nous, ne pourra jamais être féconde dans la mollesse prosaïque de réglementations économiques. C’est vrai, on peut penser que l’UE est un début, position dialectique hégélienne défendue par certains mais on peut aussi estimer que c’est une impasse. C’est-à-dire une mauvaise voie pour un bon projet. Il est extrêmement difficile de conclure. L’idée européenne est un grand projet et comme tout grand projet, sa solution demande de pouvoir sortir du labyrinthe.

L’idée européenne est un chantier, un chantier très difficile. Même s’il est assez mal parti, on ne peut pas y échapper. Votre projet, au PSUNE, me semble en tout cas différent dans son orientation idéologique de celle de l’eurocratie actuelle, qui correspond d’ailleurs exactement à l’idéologie des gouvernements des États membres et qui ne s’impose nullement à ces derniers, contrairement à ce que prétendent les souverainistes. Dans mon essai Mon Programme (Éd. du Lore), je formule une critique acerbe des institutions de l’UE, qui ne doit pas du tout être prise comme un renoncement à l’idée européenne.

TF: Que pensez-vous du projet européiste révolutionnaire du PSUNE ? Et (facultativement) de son dirigeant ?

Guillaume FAYE: C’est une belle initiative. Elle est nécessaire parce que les grandes idées doivent nécessairement à leur début avoir un caractère impensable et irréalisable. De Gaulle en 1940 avait une position impensable mais qui s’est révélée gagnante. L’essentiel est de bien sentir la réalité et de soumettre l’idéologie à la praxis, ce que n’a pas fait Lénine, contrairement à ce qu’il avait écrit. La vraie révolution suppose une certaine froideur, une analyse rigoureuse des faits. Un pragmatisme. Mais en même temps une vision, un idéal à long terme. Le PSUNE me semble posséder ces caractères. Thomas Ferrier, son dirigeant, s’inscrit dans un profil humain à la fois idéaliste et réaliste, ce qui correspond aux deux jambes de la démarche politique. Le PSUNE, à côté d’une démarche politique, doit penser à faire un long travail métapolitique d’influence.

TF: Que pensez-vous de l’idée de « nationalité européenne » qui permettrait de refonder sur des bases juridiques une citoyenneté que les Etats ont dévoyée en la conférant à n’importe qui ? La tabula rasa, qu’implique la naissance d’une Europe-Nation vierge juridiquement ne permettrait-elle pas de rendre tout possible, nous libérant non seulement de traités internationaux contraignants mais aussi des constitutions des Etats, véritables machines à enfermer et à trahir le peuple ?

Guillaume FAYE: Cette solution est parfaite d’un point de vue théorique, mais il est long le chemin de la coupe aux lèvres. D’autre part, attention : c’est aujourd’hui Bruxelles qui défend une ouverture des frontières à l’immigration, avec l’accord des États membres qui pourraient le refuser, et ce, pour la fausse bonne raison de compenser le déficit démographique européen. Fausse bonne raison, car le Japon, qui est dans la même situation refuse l’immigration. Il n’en meurt pas, au contraire, cela l’incite à l’innovation . Comme je l’expose dans « Mon programme » (Éd. du Lore), il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de l’Union européenne. L’idée est bonne, mais la forme ne l’est pas. Par exemple, la garde à vue simplifiée pour les clandestins exigée par la Commission européenne et les mesures pro-immigration exigées par la Cour européenne de justice sont catastrophiques pour l’Europe elle-même. En l’état actuel, un pouvoir français qui, par exemple, appliquerait en matière d’immigration, d’expulsions, de statut des étrangers, etc. quelques unes des mesures que je prône, serait obligé d’affronter les institutions européennes et de contrevenir aux règles juridiques de l’UE.

Dans l’absolu, une nationalité européenne différente d’une citoyenneté nationale-étatique, plus restrictive que cette dernière, et donnant droit à des statuts juridiques spécifiques, supposerait un processus de rupture révolutionnaire par rapport à la philosophie du droit de l’UE. Il y aurait « rupture d’égalité ». Car refuser la nationalité européenne aux citoyens non-européens d’origine des États-Nations ne s’inscrit pas dans les principes généraux du droit de l’actuelle UE. Je suis donc bien d’accord : il s’agirait d’un passage en force révolutionnaire. Abolissons l’édit de Caracalla !

***

Guillaume Faye est le théoricien le plus représentatif de l’européisme identitaire, à savoir que l’Europe est sa patrie, et pas une simple construction politique ou économique. Auteur du Nouveau discours à la Nation Européenne (nouvelle édition en 1999), et de nombreux autres ouvrages dédiés à la défense de notre civilisation, son dernier étant Mon Programme, écrit pour enrichir le débat au moment des élections présidentielles de 2012. [...].

IV. Guillaume Faye et l’Europe unie

TF: Bonjour Guillaume Faye. En 1999, vous ressortiez votre « Nouveau discours à la nation européenne », et en 2012 « Mon programme ». En 1999, vous affirmiez que « l’Union Européenne (…) est la mise en œuvre du projet d’union des cités grecques ». En 2012, dans le cadre de la campagne électorale, en revanche, vous déclarez ne plus défendre « la thèse des Etats-Unis d’Europe ». Qu’est-ce qui a changé, selon vous ?

Guillaume FAYE: Ce qui a changé, c’est l’histoire. L’idée d’union européenne a été dévoyée de l’intérieur. Mais ce n’est pas une raison pour l’abandonner. Quand vous aimez une femme et qu’elle vous trompe, ce n’est pas forcément une bonne raison pour cesser de l’aimer et de la détester. Pour l’instant, les États–Unis d’Europe doivent être mis entre parenthèses provisoires. Ce n’est pas néanmoins un argument pertinent pour être souverainiste. J’ai conscience qu’étant profondément machiavélien (au vrai sens du terme et non pas vulgaire), ma position peut poser problème.

TF: Dans « Mon programme », au chapitre sur la France et l’Europe, vous émettez des propositions que pourraient soutenir les souverainistes, avec un « conseil des gouvernements de l’Union », l’abolition du parlement européen, l’abrogation des accords de Schengen, même si vous prônez le maintien de l’€uro, avec exclusion des Etats surendettés, ce qui les amènerait objectivement à la ruine. Vous-êtes-vous converti au souverainisme ou est-ce simplement que, le cadre choisi par l’ouvrage, se plaçant dans une logique nationale, en lien avec les élections présidentielles, amène nécessairement à restaurer la « souveraineté nationale », en attendant une (éventuelle) souveraineté européenne ?

GF: La véritable Union européenne, de puissance, ne pourra se construire qu’autour d’institutions lisibles et simples. Nous sommes actuellement dans une situation ingérable, bureaucratique. Sans vrai fédérateur. L’essentiel est l’Idée Européenne qui, comme je l’ai répété est d’abord ethnique avant d’être économique, institutionnelle ou administrative. On a mis la charrue avant les boeufs. Le sentiment détermine les institutions et non l’inverse. Les Cités grecques ne se sont unies que face à un ennemi commun. En réalité, il faudrait la naissance d’un souverainisme européen. Mais il y a loin de la coupe à la bouche. L’idée européenne ne fonctionnera jamais tant qu’elle ne sera pas affectivement présente chez nos peuples. Ou alors, c’est du calcul de technocrates, sans aucune chance de réalisation. L’histoire a pour matière une certaine exaltation. L’Union européenne ne propose aucun idéal mobilisateur, pas plus – voire beaucoup moins, hélas – que les États qui la composent. Ce qui ne veut pas dire que j’abandonne mon idéal central de Nation Européenne (souveraine).

L’idée officielle actuelle d’Union européenne est l’inverse même de celle de Nation européenne. C’est contradictoire, mais c’est le jeu de la dialectique historique. Compliqué, n’est-ce pas ? Les institutions nouvelles que j’ai proposées dans ce livre procèdent du réalisme. Je me méfie de ce paradoxe qu’est le romantisme technocratique. Maintenant, je ne suis pas un gourou, j’ai une analyse variable. Qui peut prétendre avoir raison alors même que nous ne connaissons pas l’avenir et que nous voyons assez mal le présent ? La détermination de Thomas Ferrier pour des États-Unis d’Europe est une position qui doit être poursuivie, tentée. L’essentiel est l’unité de l’Europe, ethniquement, quelle que soit sa forme. Machiavel, suivant Aristote son maître, disait que seul compte le but. Les formes sont toujours assez secondaires.

TF: Même si le parlement européen n’a aucun pouvoir, il dispose d’une relative légitimité démocratique, en ce sens où des formations politiques marginales au sein de l’assemblée nationale, en raison d’un mode de scrutin majoritaire, peuvent y être représentées. En ce sens, à l’instar des Etats généraux en 1789, le parlement européen ne peut-il être l’antichambre d’une assemblée européenne constituante par auto-proclamation pour peu que des européistes authentiques y soient majoritaires ou en tout cas une forte minorité mobilisatrice (30% des députés par exemple) ? Une institution n’est-elle pas en mesure de s’émanciper et de prendre le pouvoir, malgré ses traités fondateurs ?

GF: Cette remarque est théoriquement vraie mais pratiquement problématique. Les institutions européennes ne sont pas démocratiques puisque la Commission viole en permanence les traités en passant du rôle d’exécution à celui d’ordonnancement. Le Parlement européen ressemble à une chambre d’enregistrement napoléonide. Bien sûr, une révolution serait possible. Le problème est que le Parlement européen n’est qu’une coquille vide. L’idée d’une assemblée européenne constituante et révolutionnaire ? Pourquoi pas ? Piste à suivre. Mais ce genre de situation ne sera possible que dans un contexte de crise très grave.

Il faudrait étudier sérieusement la possibilité juridique d’une révolte parlementaire européenne. L’idée est intéressante, on ne peut que la souhaiter même si l’on en doute. L’idée est brillante mais elle se heurte à la pesanteur d’une opinion publique matraquée et d’élites médiocres. Cela dit, en cas de crise très grave, une prise de conscience européenne globale est possible. Le recours au Parlement européen serait intéressant. Qui sait ? Dans les situations tragiques, l’ordre juridique et institutionnel connaît une distorsion bien connue des historiens. Voir à ce propos la remarquable biographie de Pompée par Éric Thessier (Perrin). Le Parlement européen pourrait-il devenir une instance révolutionnaire ? Dans l’histoire romaine (où le Sénat fut nul) comme dans d’autres, c’est un Princeps qui rétablit l’ordre de marche.

TF: En 1999, vous prôniez la subversion de l’Union Européenne et non la confrontation avec elle, « montons dans l’avion européen et jouons aux pirates de l’air, en montant en douce, puis braquons le pilote ». En 2012, vous évoquez l’idée que la France « fasse chanter » l’Union Européenne pour exiger d’elle une refonte totale.

GF: C’est vrai. Mais le problème, c’est que, tragiquement, l’avion européen n’a pas de réacteurs (contrairement à ce que j’avais cru) et ne peut même pas décoller. On ne s’amuse pas à braquer un avion au sol. En réalité, l’Union européenne est un être politique virtuel. Contrairement aux souverainistes français, je ne ne me réjouis pas de l’impuissance de l’UE. Celle de l’État français est la même. Le mal est global. Bien sûr, j’ai prôné une refonte totale de l’UE. Dans un sens machiavélien : reculer en apparence pour avancer en réalité. Il faut refonder complètement les institutions de l’UE, selon mes principes. Pour renforcer l’Europe.

TF: Demeurez-vous un européiste qui attend que la flamme de la foi en l’Europe se réveille ? Ou avez-vous abandonné l’espoir d’une révolution européenne, d’une république européenne ?

GF: Mon espoir est évidemment celui d’une nation européenne globale. Tout mon courant de pensée a toujours été celui du nationalisme européen, respectueux de tous les autres.

—

Un entretien de Guillaume Faye par Thomas Ferrier, 2013.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg