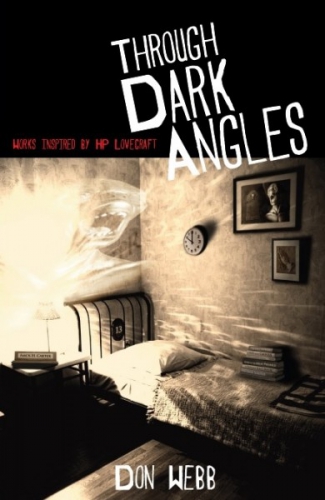

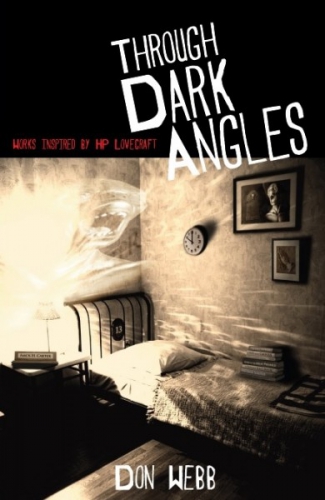

Don Webb

Through Dark Angles: Works Inspired by H. P. Lovecraft [2]

New York: Hippocampus Press, 2014

“A firm rule must be imposed upon our nation before it destroys itself. The United States needs some theology and geometry, some taste and decency. I suspect that we are teetering on the edge of the abyss.” — John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces

“I don’t know if I am delivering cows to the slaughterhouse door or helping beautiful butterflies out of their cocoon. . . . I made simple diagrams showing all the angles. Humans picked up where they had stopped four thousand years ago.” — Don Webb, “The Megalith Plague”

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Earlier still, as a mere sprout growing up in Texas, Webb had discovered the chilly pleasures of weird fiction, and H. P. Lovecraft in particular. So, like so many others, it was natural that he should turn his hand to tales inspired by Lovecraft and his mythos. He’s now a professor of writing at the University of Texas, and this collection brings together about thirty years’ worth of his homages to the eldritch Master, each one also dedicated to another weird writer.

Now, before you saddle up and hit the trail, heading out the other direction, expecting the literary equivalent of a Star Trek convention,[1] well, just hold your horses, pardner[2] — you should know right away that these are no ordinary, all too ordinary, works of Lovecraft pastiche.

Apart from literary polish, what sets these tales apart from others and links them all together — or manifests itself within them — is Webb’s particular take on Lovecraft and the occult in general.

Reflecting perhaps his day job as an English professor, Webb distinguishes the tragic approach to Lovecraft — epitomized by such “miserablists” as Thomas Ligotti — and the comedic (as in the Divine Comedy) — well represented by August Derleth. For the one, knowledge brings disaster and, well, misery; for the other, the officially sanctioned dogmas of revealed religion assure us that all will be set right eventually.

Webb then announces a third approach, his own — the Epic. Lovecraft characters such as Randolph Carter or Joseph Curwen “rebel[s] against cosmic injustice,” and

Brave souls [who] seek to gain entrance into a heightened realm of perception and will do so by embracing the darkness — not the darkness of Sunday school “evil” but the darkness of the unknown.

For every hundred readers thinking how dreadful it would be to have one’s brains removed by the Fungi or one’s psyche trans-temporally transposed by the Great Race, there is one who secretly wishes for it to happen.

With these bold words Webb aligns himself with those Lovecraftians who affirm that whatever the old boy thought, Wisdom is Good.[3]

For example, in “Calling Cthulhu [3],”[4] esoteric journalist Erik Davis described the then-nascent cult of pop-Cthulhu, and noted that Lovecraft’s “dread” and “horror” seemed to belong to a 19th-century materialist confronting vast new vistas opened up by science, not unlike those opened by the ’60s drug culture, as he describes it in a later article on Cthulhu porn:

In this tangy bon-bon of nihilistic materialism, Lovecraft anticipates a peculiarly modern experience of dread, one conjured not by irrational fears of the dark but rather by the speculative realism of reason itself, staring into the cosmic void. . . . This terror before the empty and ultimately unknowable universe of scientific materialism is what gives the cosmic edge to the cosmic horror that Lovecraft, more than any other writer, injected into the modern imagination (though props must be given up as well to Arthur Machen, William Hope Hodgson, and, in the closing chapters of The Time Machine at least, H. G. Wells). While many secular people proclaim an almost childlike wonder at the mind-melting prospect of the incomprehensibly vast universe sketched out by astrophysics and bodied forth by doctored Hubble shots, Lovecraft would say that we have not really swallowed the implication of this inhuman immensity—that we have not, in other words, correlated our contents.[5]

As Webb says,

I write to create wonder, which can be ecstasy and fear or simple alienation. I write thus to heal my Gnostic soul, the alien man trapped in this world. Fortunately some others share my needs and have bought this little book. I hope I can abduct them from the workaday world into a place of weird realism.[6] I hope you won’t be quite the same when you return to your “real” life. Hail to the Ancient Dreams!

As words like ‘Gnostic’ and ‘epic’ clue us in, this is the Heroic or Dry Path of the Hermetic, or Magical, Tradition, as discussed by Baron Evola.[7] In these traditions, the pursuit of Knowledge is not a sinful urge subject to dreadful punishment, as in the Abrahamic religions Lovecraft, atheist that he is, is still influenced by,[8] but rather the essence of the Path itself.[9]

And so Webb himself is not only a teacher of writing but also a high priest of the Temple of Set, and a student of the great theorist of the Left Hand Path, Dr. Stephen A. Flowers (another Texan!).[10] His weird tales are kinda like “The Dunwich Horror” written from Wilbur’s point of view.[11]

The nature of that wisdom is also of interest. An adolescent reading of Derleth’s anthology Tales of the Cthulhu Mythos (my own first exposure to Lovecraftiana) acquainted him with

[T]he Bloch-Lovecraft sequence [of tales; i.e., Bloch‘s “The Shambler from the Stars” and Lovecraft’s response] that forever caught my mind with the Shining Trapezohedron. A gateway to “other spaces” — possibly one of the most effective symbols of cosmicism for itself. This image haunts both my fiction and my esoteric pursuits [my emphasis].

And so Webb eventually became a Knight of the Order of the Trapezoid, initiated by Dr. Stephen Flowers.

Now, the notion of the Secret being mathematics is certainly a notion Lovecraft uses as a prop in stories like “The Shambler from the Stars” and eminently in “The Dreams in the Witch House” (which features the bizarre notion of “non-Euclidean calculus”[12]. However, serious use of mathematics as a symbol, and even a method of enlightenment, goes back at least to Plato, up through Leibniz,[13] and most recently has been promoted by the endless stream of pseudepigraphical kindles from the so-called “Illuminati Conspiracy.”[14]

And it maps easily, I think, onto the Traditional metaphysics, the path of jnana, as outlined by René Guénon.[15]

So the picture that emerges is that both Webb’s take on Lovecraft, and his view of reality, are one, neither cosmic despair (Lovecraft, Ligotti, or Dawkins[16] nor blind Abrahamic “faith” (Derleth and millions of others) but optimistic enlightenment through mathematics (Guénon, The Illuminati Conspiracy, Webb).[17]

But make no mistake; these are well-written tales, not agitprop for the Illuminati; and they are delicious horror tales, with the protagonists usually meeting unfortunate ends:

Detective Sergeant Blick materialized almost a thousand feet above L.A. — “Looking Glass”

Or at the very least, they emerge with a new and uncomfortable awareness of once pleasant, ordinary things:

But I can’t quite believe in home any more. I wonder what Their thoughts are like, and some nights I wonder so long and hard that I think I might start to know.” — “Doc Corman’s Haunted Palace One Fourth of July”

I won‘t go through all 25 or so tales here, but rather suggest that you go out and buy the book and enjoy yourself; besides, there’s always the tricky thing about not revealing too much about stories that often depend on a gruesome surprise if not an outright “trick“ ending. But I will note some of my favorite tales here.

“Lovecraft’s Pillow” is perhaps intended as a bit of self-mockery, lest the author become too big for his britches. A hack horror writer (“What do you do when you have ideas for four novels and are writing your ninth?”) buys what purports to be Lovecraft’s pillow, half expecting to tap into the old boy’s dreams, but the actual transformation is very different and more substantial.

“From Mars to Providence” starts off as a Wells/Lovecraft mashup, but slowly become perhaps the best Lovecraft pastiche I’ve read — almost every line is a Lovecraft phrase, title or allusion, yet the narrative proceeds quite naturally to a twist ending that, in retrospect, is only what the title plainly promised.[18]

“The Codices” is a story I should have written at some point, taking off from the interesting fact that R. H. Barlow, one of Lovecraft’s youthful correspondents, is likely to have met William S. Burroughs when Barlow was teaching anthropology at Mexico City College while Burroughs was there studying the Mayan Codices.

Barlow couldn’t help but think about Burroughs’s ideas [“you orient yourself toward the future . . . by looking backward to . . . a time before death“] as reflecting the sort of thing that Lovecraft had written about.[19]

Alas, a private seminar with Burroughs and two of his “young, beautiful wild boys” does not end as pleasantly as they had anticipated.

Inevitably, not everything quite works. “Powers of Air and Darkness” is a sort of steam punk version of Lovecraft (itself a popular genre of Lovecraftianism these days) that despite some interesting ideas — using elements of Charles Fort (“It‘s all stockyards”), ancient astronauts and Operation Paperclip to re-vision Lovecraft’s horror of “progress” as the great parade of fin de siècle technology (“the difference engine, the X-ray, pneumatic limbs, dirigibles” etc.) being a plot by the “fungal fliers” of Pluto (see “The Whisperer in Darkness”) to exterminate mankind for their masters, the Elder Gods — is just too long and rather dull, somewhat like the Edwardian spooky tales it emulates.

But the repeated line about stockyards does tie up nicely with the next and final tale, “Casting Call” (“waiting with the other cattle,” itself an allusion to Hitchcock’s “treat them like cattle”), as well as the second tale, “The Megalith Plague,” as already quoted at the top.

In fact, there’s a nice bit linking up all the tales, as well as linking up Webb’s fiction and philosophy: just about every tale mentions angles; for while there are

. . . right angles that turn thinking into sleeping.

there are also:

Certain shapes — trapezoids in particular — obtuse angles that have a deleterious effect on mankind.

Indeed, like the narrator of zombie apocalypse “Sanctuary,”

“I guess I should have paid more attention in Mrs. Gamble’s geometry class.”

Back in “The Eldritch Evola,” I suggested that if Evola’s metaphysics sometimes sounds like Lovecraft, then rather than disparage Evola’s metaphysics we should take Lovecraft’s “fictions” more seriously. Don Webb is that rare bird, equally adept in hermetics and weird fiction, and this collection is recommended to anyone who isn’t afraid of either one.

Notes

1. Not that there’s anything wrong with that; see “Klingon Like Me” in Nomad Codes: Adventures in Modern Esoterica by Erik Davis (Verse Chorus Press, 2011).

2. You see, many stories take place in Texas, and, well . . . actually, no one talks that way, thank Yog Sothog. Webb’s Texas Arkham, Doublesign (as in “a town so small the “Welcome” and “Leaving” signs are on the same pole“) is full of colorful detail but none of the painful dialect attempts writers of Lovecraft’s generation indulged in. Texas is actually a pretty appropriate place for weird fiction, being, after all, the home of Lovecraft’s friend and fellow Weird Tales titan. Conan creator Robert E. Howard. Webb points out elsewhere that Texans love eccentrics and storytellers; I suspect that if Lovecraft had ever visited Howard, they would have taken to the oddball New Englander like the Colorado silver miners took to Oscar Wilde (see my “Wild Boys and Hard Men” in The Homo and the Negro [San Francisco: Counter Currents, 2012]). “Remember, Texas invented Buckminsterfullerene, which is the Texas state molecule, and Deep Fried Butter. It is hard NOT to write Weird fiction here.” — “Interview with author Don Webb” in Cthulhu Mythos Writers Sampler 2013 (s. l.).

3. To be distinguished from “Knowledge is Good,” the motto of Animal House’s Faber College.

4. “Calling Cthulhu: H. P. Lovecraft’s Magical Realism” in op. cit.

5. Erik Davis, “Cthulhu is not cute [4]!” Davis references the Cthulhu plushies, which turn up again in Webb’s tale “Plush Cthulhu.”

6. Referring, I assume to Graham Harman’s Weird Realism; see my review, “Lovecraft as a Heideggerian Event” here [5] and reprinted in The Eldritch Evola … & Others (San Francisco: Counter Currents, 2014).

7. In many places, but especially in The Hermetic Tradition (Inner Traditions, 1994) and Introduction to Magic (Inner Traditions, 2001).

8. For example, the original Faust tale, as opposed to Goethe’s Gnostic reworking. Webb’s tales allude to Faust a couple of times: the heroine of “Emily‘s Rose Window” muses “Dark knowledge and gold and women — who would have thought that Faust lived in the late twentieth century in Kingsport?” while a Mexican immigrant hopes to jump start his career by stealing a magical book from Forest Ackerman, thinking “All good Americans want Faust’s deal.”

9. Many have pointed out that the Dunwich tale is Lovecraft having some blasphemous fun parodying the Christ myth, but as always with blasphemy, the kick comes from the residual belief, as in the Black Mass. As I suggested in my essay “The Eldritch Evola” — here and reprinted in The Eldritch Evola … & Others — Lovecraft’s idea that our minds would be “blasted” if we ever dared to “correlate their contents” is “spooky” only on the assumption that our egoic mind is all we are; but what if the death of the ego is the birth of a new, higher consciousness, as the Hermetic or Heroic Tradition would have it?

10. His non-fiction books include Uncle Setnakt’s Guide to the Left Hand Path and The Seven Faces of Darkness.

11. In fact, Webb intersperses some of the first tales reprinted here with some blank verse poetry written by Wilbur, Lavinia, and other Dunwich characters, giving them the chance to tell their side of thing.

12. See Leslie Klinger’s discussion of what one scholar calls “Lovecraft’s pseudomathematics” in note 3 to the tale as printed in his New Annotated H. P. Lovecraft (New York: Liveright, 2014).

13. In the steam punk tale “Powers of Air and Darkness” the “difference engine” is an alien-inspired tool to fool mankind into thinking in 1/0, yes/no dualities, but this is itself a Gnostic idea that relies on the notion of a higher, salvific mathematics.

14. See it all laid out most conveniently — and free! — on their website, Armageddon conspiracy.co.uk; among their kindles, the best place to start seem The God Game (The God Series, Book 1) by one Mike Hockney. [6]

15. In such works as Man and His Becoming According to the Vedanta, Introduction to the Study of Hindu Doctrine, and above all, The Symbolism of the Cross. Guénon himself, of course, was trained as a mathematician, wrote books on calculus, and was disparaged by the more Abrahamic Traditionalists as being “an eye without a heart.”

16. Just as Evola make a three-part distinction between ordinary conscious experience, the picture unfolded by empirical science, and the higher-states of mind evoked by the Hermetic or Magical Path (see “The Nature of Initiatic Knowledge” in Introduction to Magic), so the illuminati distinguish their higher path of mathematics from both Abrahamic faith and Dawkins’ bumptious, veddy British empiricist dogma; see Richard Dawkins: The Pope of Unreason (The God Series, Book 16) by Mike Hockney.

17. “When we let the world become predictable we die a little, we become more of a machine. Conventional religion with easy explanations has the same effect as science — it removes that uncertainty that is the basis (the space if you will) that consciousness needs.” — “Author of the Week: Don Webb,” Lovecraft e-Zine, Sept. 28, 2014, here [7].

18. Those who responded with fear and loathing to my suggestion that the music of Wagner, however “beautiful” or “racially uplifting” is — judged by what might be called higher mathematical standards (metaphysics, music and mathematics being interchangeable) — spiritually enervating, might consider the Martian decadence described in this story as “the objective art of the past [such as the “mathematically perfect music of the Martians”] was increasingly replaced by an outrageous subjectivity.” Or, when reading “Emily’s Rose Window,” reflect on the trans-dimensional aliens who use the transmitted and magnified images of “beautiful” human women to torture captured enemies with their worst nightmares. The latter is also a bit of homage to Rod Serling, which also crops up when a character in “The Megalith Plague” imagines waking up in a hospital bed à la Twilight Zone‘s “Eye of the Beholder,” and become explicit in the last tale, “Casting Call,” a homage to Night Gallery.

19. Just as I have suggested that if Evola sounds like Lovecraft, we should therefore pay more attention to Lovecraft than less attention to Evola; see “The Eldritch Evola” here [8] and reprinted in The Eldritch Evola … & Others (Counter-Currents, 2014).

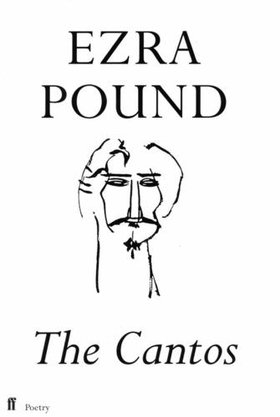

Au mois de novembre 1972, disparaissait le génial Ezra Pound dont la lutte contre l’usure fut une direction fondamentale de la vie et de l’œuvre. Les

Au mois de novembre 1972, disparaissait le génial Ezra Pound dont la lutte contre l’usure fut une direction fondamentale de la vie et de l’œuvre. Les  Si Pound n’est pas apprécié dans les médias, la raison en est son immense lucidité. Il a accepté la responsabilité historique d’écrire à contre courant, d’être un rebelle à temps complet. Son talent secouait la médiocrité et le mensonge. Son œuvre fonctionne comme un miroir dans lequel les trafiquants voient leur infâmie. Tout cela a été délégitimé par l’industrie du spectacle et les prédicateurs médiatiques. L’écrivain contemporain, celui pour qui les lobbys obtiendront un prix “ en souvenir de Nobel”, n’est plus qu’un propagandiste du meilleur des mondes. Pound reste l’ultime manifestation de l’esprit, incarne l’aède antique même si en ce moment les shopping center ont remplacé le forum.

Si Pound n’est pas apprécié dans les médias, la raison en est son immense lucidité. Il a accepté la responsabilité historique d’écrire à contre courant, d’être un rebelle à temps complet. Son talent secouait la médiocrité et le mensonge. Son œuvre fonctionne comme un miroir dans lequel les trafiquants voient leur infâmie. Tout cela a été délégitimé par l’industrie du spectacle et les prédicateurs médiatiques. L’écrivain contemporain, celui pour qui les lobbys obtiendront un prix “ en souvenir de Nobel”, n’est plus qu’un propagandiste du meilleur des mondes. Pound reste l’ultime manifestation de l’esprit, incarne l’aède antique même si en ce moment les shopping center ont remplacé le forum.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La deuxième des quatre œuvres issues de la collaboration de Teshigahara avec l’écrivain Kobo Abe, La Femme des Sables, est son long métrage le plus célèbre. C’est aussi certainement celui qui laisse l’impression la plus forte et la plus durable.

La deuxième des quatre œuvres issues de la collaboration de Teshigahara avec l’écrivain Kobo Abe, La Femme des Sables, est son long métrage le plus célèbre. C’est aussi certainement celui qui laisse l’impression la plus forte et la plus durable.

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.

Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».

Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».

La búsqueda de la unidad a todos los niveles, la «unitotalidad», según la expresión acuñada por él, puede considerarse la piedra angular que sostiene y da coherencia a todo el sistema de este pensador absolutamente original, a menudo paradójico y «extraño», imposible de reducir a los esquemas de la cultura académica. Soloviev, que poseía además de extraordinarias dotes intelectuales una profunda sensibilidad poética, contribuyó más que nadie al renacimiento espiritual ruso del siglo XX, y es autor de la creación especulativa más universal de la edad moderna, una obra tan monumental que le valió el apelativo de «santo Tomás de la Iglesia de Oriente». Sin embargo, como subrayaron los ponentes del encuentro, tal unidad no procede, para Soloviev, de un principio abstracto, un universal teórico o ético, sino de la persona viva de Jesucristo, punto fundamental de su vida y de su pensamiento. A esta presencia viva se dirige Soloviev como hacia el amigo más íntimo y querido, «mi Cristo», criterio de todo lo que el hombre piensa y siente y, sin embargo, irreductible tanto a sentimientos subjetivos como a valores o conceptos abstractos, ya que es inseparable de la Iglesia: «Para nosotros Dios no tiene realidad sin Cristo, Dios-hombre; es más, el mismo Cristo dejaría de ser real para nosotros si no fuera más que un recuerdo histórico: es preciso que se nos revele en el presente. Y esta revelación presente debe ser independiente de nuestra limitación individual. Esta realidad de Cristo y de su vida, independiente de nuestros límites personales, nos es dada en la Iglesia».

La búsqueda de la unidad a todos los niveles, la «unitotalidad», según la expresión acuñada por él, puede considerarse la piedra angular que sostiene y da coherencia a todo el sistema de este pensador absolutamente original, a menudo paradójico y «extraño», imposible de reducir a los esquemas de la cultura académica. Soloviev, que poseía además de extraordinarias dotes intelectuales una profunda sensibilidad poética, contribuyó más que nadie al renacimiento espiritual ruso del siglo XX, y es autor de la creación especulativa más universal de la edad moderna, una obra tan monumental que le valió el apelativo de «santo Tomás de la Iglesia de Oriente». Sin embargo, como subrayaron los ponentes del encuentro, tal unidad no procede, para Soloviev, de un principio abstracto, un universal teórico o ético, sino de la persona viva de Jesucristo, punto fundamental de su vida y de su pensamiento. A esta presencia viva se dirige Soloviev como hacia el amigo más íntimo y querido, «mi Cristo», criterio de todo lo que el hombre piensa y siente y, sin embargo, irreductible tanto a sentimientos subjetivos como a valores o conceptos abstractos, ya que es inseparable de la Iglesia: «Para nosotros Dios no tiene realidad sin Cristo, Dios-hombre; es más, el mismo Cristo dejaría de ser real para nosotros si no fuera más que un recuerdo histórico: es preciso que se nos revele en el presente. Y esta revelación presente debe ser independiente de nuestra limitación individual. Esta realidad de Cristo y de su vida, independiente de nuestros límites personales, nos es dada en la Iglesia».

Mais l’autre est parfois en soi, le barbare est parfois « à l’intérieur ». L’autre « c’est surtout tout ce qui est voilé en soi-même » (Mathilde Bernard). Diogène le cynique avait cette requête : il appelait à « ensauvager la vie. Cela voulait dire faire l’expérience d’une sagesse sans la culture et sans la raison. Faire l’expérience d’une sagesse barbare. C’est là introduire le doute sur soi et en soi. C’est prendre le risque de la négation de soi ou de l’envie de mélanger tel le conquérant Alexandre loué en cela par Plutarque (Vie des hommes illustres). Se mélanger pour se dépasser. À l’écart de ce dionysisme nous voyons Ératosthène, géographe et mathématicien; il ne glorifie pas la distinction barbare/non barbare, il ne médit pas non plus son peuple. Pour lui seule compte la vertu, qui est répandue partout, chez les Grecs comme chez les Barbares, tout comme la médiocrité peut concerner des Grecs et des barbares.

Mais l’autre est parfois en soi, le barbare est parfois « à l’intérieur ». L’autre « c’est surtout tout ce qui est voilé en soi-même » (Mathilde Bernard). Diogène le cynique avait cette requête : il appelait à « ensauvager la vie. Cela voulait dire faire l’expérience d’une sagesse sans la culture et sans la raison. Faire l’expérience d’une sagesse barbare. C’est là introduire le doute sur soi et en soi. C’est prendre le risque de la négation de soi ou de l’envie de mélanger tel le conquérant Alexandre loué en cela par Plutarque (Vie des hommes illustres). Se mélanger pour se dépasser. À l’écart de ce dionysisme nous voyons Ératosthène, géographe et mathématicien; il ne glorifie pas la distinction barbare/non barbare, il ne médit pas non plus son peuple. Pour lui seule compte la vertu, qui est répandue partout, chez les Grecs comme chez les Barbares, tout comme la médiocrité peut concerner des Grecs et des barbares.

Little Gidding is a real place in Huntingdonshire and is closely associated with the English theologian Nicholas Farrar. Farrar was born in 1592 into a wealthy merchant family and he was intellectually precocious from an early age. After a short career in business and Parliament he left London and in 1625 moved to Little Gidding. At that time Little Gidding consisted of a run-down house and a chapel in a field. Farrar moved there with his mother, brother and sister, their children, and a few other people. About 30 people lived there and formed a close-knit religious community.

Little Gidding is a real place in Huntingdonshire and is closely associated with the English theologian Nicholas Farrar. Farrar was born in 1592 into a wealthy merchant family and he was intellectually precocious from an early age. After a short career in business and Parliament he left London and in 1625 moved to Little Gidding. At that time Little Gidding consisted of a run-down house and a chapel in a field. Farrar moved there with his mother, brother and sister, their children, and a few other people. About 30 people lived there and formed a close-knit religious community. Wilson notes, “It is true that the monastic temper is not a familiar one in the modern world and that, although millions of people may detest the routine of modern life and wish they could escape from it, they would hardly be willing to exchange it for the life of a monk.” But nonetheless, Ferrar had found one particular answer to the outsider’s problem: “he had set his own little corner of the world in order, and lived in that corner as if the rest of the world did not exist.”[1]

Wilson notes, “It is true that the monastic temper is not a familiar one in the modern world and that, although millions of people may detest the routine of modern life and wish they could escape from it, they would hardly be willing to exchange it for the life of a monk.” But nonetheless, Ferrar had found one particular answer to the outsider’s problem: “he had set his own little corner of the world in order, and lived in that corner as if the rest of the world did not exist.”[1]

The following amplifies the concept of ur-fascism

The following amplifies the concept of ur-fascism

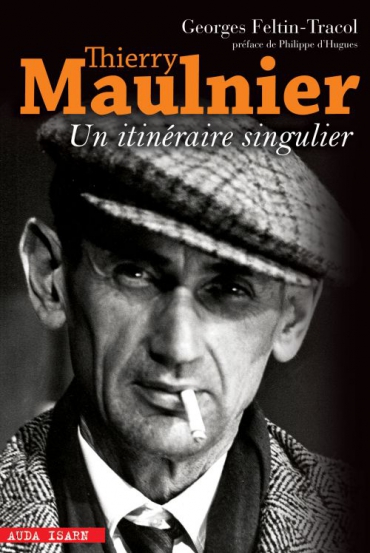

Itinéraire singulier que celui de Jacques Talagrand (1909-1988), mieux connu sous son pseudonyme de L’Action française, Thierry Maulnier. Normalien brillantissime, condisciple de Brasillach, de Bardèche et de Vailland, Maulnier fut l’un des penseurs les plus originaux de sa génération, celle des fameux non conformistes des années 30, avant de devenir l’un des grands critiques dramatiques de l’après-guerre, ainsi qu’un essayiste influent, un chroniqueur fort lu du Figaro, et un académicien assidu. Un sympathique essai tente aujourd’hui de sortir Maulnier d’un injuste purgatoire, moins complet bien sûr que la savante biographie qu’Etienne de Montety a publiée naguère, puisque l’auteur, Georges Feltin-Tracol, a surtout puisé à des sources de seconde main. Moins consensuel aussi, car ce dernier rappelle à juste titre le rôle métapolitique de Thierry Maulnier, actif dans la critique du communisme en un temps où cette idéologie liberticide crétinisait une large part de l’intelligentsia, mais aussi du libéralisme, parfait destructeur des héritages séculaires. Car Maulnier, en lecteur attentif des Classiques, savait que l’homme, dans la cité, doit demeurer la mesure de toutes choses sous peine de se voir avili et asservi comme il le fut sous Staline, comme il l’est dans notre bel aujourd’hui. Feltin-Tracol souligne par exemple le fait que, peu après mai 68, Maulnier s’impliqua aux côtés d’un jeune reître au crâne ras, qui avait tâté de la paille des cachots républicains, dans l’animation d’un Institut d’Etudes occidentales qui influença la toute jeune nouvelle droite. L’activiste en question s’appelait Dominique Venner, futur écrivain et directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire…

Itinéraire singulier que celui de Jacques Talagrand (1909-1988), mieux connu sous son pseudonyme de L’Action française, Thierry Maulnier. Normalien brillantissime, condisciple de Brasillach, de Bardèche et de Vailland, Maulnier fut l’un des penseurs les plus originaux de sa génération, celle des fameux non conformistes des années 30, avant de devenir l’un des grands critiques dramatiques de l’après-guerre, ainsi qu’un essayiste influent, un chroniqueur fort lu du Figaro, et un académicien assidu. Un sympathique essai tente aujourd’hui de sortir Maulnier d’un injuste purgatoire, moins complet bien sûr que la savante biographie qu’Etienne de Montety a publiée naguère, puisque l’auteur, Georges Feltin-Tracol, a surtout puisé à des sources de seconde main. Moins consensuel aussi, car ce dernier rappelle à juste titre le rôle métapolitique de Thierry Maulnier, actif dans la critique du communisme en un temps où cette idéologie liberticide crétinisait une large part de l’intelligentsia, mais aussi du libéralisme, parfait destructeur des héritages séculaires. Car Maulnier, en lecteur attentif des Classiques, savait que l’homme, dans la cité, doit demeurer la mesure de toutes choses sous peine de se voir avili et asservi comme il le fut sous Staline, comme il l’est dans notre bel aujourd’hui. Feltin-Tracol souligne par exemple le fait que, peu après mai 68, Maulnier s’impliqua aux côtés d’un jeune reître au crâne ras, qui avait tâté de la paille des cachots républicains, dans l’animation d’un Institut d’Etudes occidentales qui influença la toute jeune nouvelle droite. L’activiste en question s’appelait Dominique Venner, futur écrivain et directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire… Penseur lucide et inquiet, sensible au déclin d’une Europe fracturée, Maulnier ne cessa jamais de réfléchir au destin de notre civilisation, notamment en faisant l’éloge de Cette Grèce où nous sommes nés, qui « a donné un sens bimillénaire à l’avenir par la création d’une dialectique du sacré et de l’action, de l’intelligence héroïque et de la fatalité ». Ces simples mots, aussi bien choisis qu’agencés, montrent que Maulnier ne fut jamais chrétien, mais bien stoïcien à l’antique – ce qui le rapproche de la Jeune droite des années 60.

Penseur lucide et inquiet, sensible au déclin d’une Europe fracturée, Maulnier ne cessa jamais de réfléchir au destin de notre civilisation, notamment en faisant l’éloge de Cette Grèce où nous sommes nés, qui « a donné un sens bimillénaire à l’avenir par la création d’une dialectique du sacré et de l’action, de l’intelligence héroïque et de la fatalité ». Ces simples mots, aussi bien choisis qu’agencés, montrent que Maulnier ne fut jamais chrétien, mais bien stoïcien à l’antique – ce qui le rapproche de la Jeune droite des années 60.