Texte reparti en deux sous-titres:

I. LA CHINE ET SA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ. UN NOUVEL ÉQUILIBRE ENTRE DÉFENSE MODERNISÉE. GUERRE ASYMÉTRIQUE ET STRATÉGIE MILITAIRE

(première partie; cf. : http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/02/28/du-monde-harmonieux-au-reve-chinois-la-chine-et-sa-strategie-de-securite.html

II. LA QUÊTE DE POUVOIR DE LA CHINE ET LE DÉBAT SUR LA PUISSANCE NATIONALE. VERS LA PRÉÉMINENCE MONDIALE?

(deuxième partie)

***

TABLE DES MATIÈRES

I. LA CHINE ET SA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ. UN NOUVEL ÉQUILIBRE ENTRE DÉFENSE MODERNISÉE, GUERRE ASYMÉTRIQUE ET STRATÉGIE MILITAIRE (première partie)

Chine et États-Unis. Préservation du "statu quo" ou inversion de prééminence

De la "défense passive en profondeur"(Mao) à la "défense active" dans les "guerres locales et limitées" (Deng Tsiao Ping et Xi Jinping)

La puissance nationale comme stratégie

"Vaincre le supérieur par l'inférieur"

Sur la "guerre d'information asymétrique d'acupuncture" et la guerre préventive

Conditions pour l'emporter dans un conflit limité

L'asymétrie, son concept et sa définition

L'asymétrie, le nouveau visage de la guerre et la "double spirale des défis"

II. LA QUÊTE DE POUVOIR DE LA CHINE ET LE DÉBAT SUR LA PUISSANCE NATIONALE. VERS LA PRÉÉMINENCE MONDIALE ? (deuxième partie)

Normalisation et "diplomatie asymétrique"

De la stratégie triangulaire (Chine, Union Soviétique, États-Unis) au condominium planétaire (duopole de puissance)

Paix et Guerre dans une conjoncture de mutations

Une entente pacifique renforcée avec les États-Unis de la part de la Chine? Ou un "rééquilibrage stratégique à distance" de la part des États-Unis?

De Deng Xiaoping à Xi Jinping, vers l'inversion de prééminence?

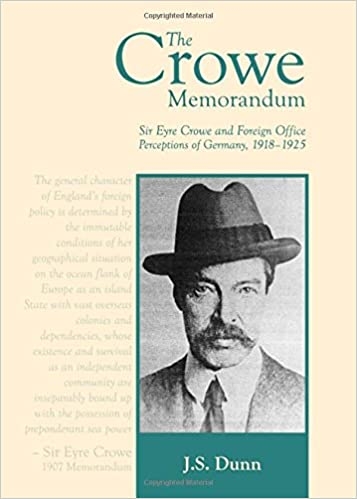

Le "Rapport Crowe" et l'analogie historique

Deux questionnements et deux interprétations des tensions actuelles et de leurs issues

L'activisme chinois et les "intérêts vitaux" de la Chine

Le "Rapport 2010" et la mission historique des forces armées chinoises

L'ordre apparent et la ruse. Sur les répercussions stratégiques et militaires de la nouvelle "Route de la Soie"

***

II. LA QUÊTE DE POUVOIR DE LA CHINE ET LE DÉBAT SUR LA PUISSANCE NATIONALE. VERS LA PRÉÉMINENCE MONDIALE? (deuxième partie)

Normalisation et "diplomatie asymétrique"

Depuis la normalisation des relations avec les États-Unis, lors de la visite de Nixon et de Kissinger à Mao Zedong en 1972, nous assistons à une surprenante montée en puissance, civile et militaire, de la Chine, destinée à jouer un rôle de plus en plus grand en Extrême Orient, dans le Pacifique, dans l’Asie du Sud-Est et en Asie centrale, mais aussi à affirmer sa marche vers la prééminence planétaire, par une diplomatie active dont la place centrale est représentée par ses rapports avec les USA.

Les rapports avec les USA ont été qualifiés par des officiels de Pékin, sous la Présidence Hu Jintao (2003-2013), comme "un partenariat stratégique et constructif tourné vers le XXIème siècle".

Ces déclarations ont constitué le fondement d’une "diplomatie asymétrique", dont la doctrine stratégique reposa sur la politique des "quatre non" : "Non à l’hégémonisme, non à la politique de force, non à une politique de blocs, non à la course aux armements".

En termes opératoires, cela signifia la préférence accordée aux relations bilatérales dans le règlement des contentieux frontaliers, l’utilisation active des relations multilatérales au sein des organisations régionales et, enfin, l’emploi des bénéfices de la croissance pour faire face aux différends politiques croissants avec un esprit de négociation et de compromis

De la stratégie triangulaire (Chine, Union Soviétique, États-Unis) au condominium planétaire (duopole de puissance)

La stratégie triangulaire de la Chine résulta d'une articulation d'objectifs corrélés:

- isoler les USA, en attisant les contradictions entre leur rôle mondial et celui de garant politico-militaire de la sécurité du Japon

- fomenter les craintes encore très vives des pays asiatiques, contre une éventuelle remilitarisation et nucléarisation de l'Empire du Soleil Levant, en mettant en crise le système de sécurité nippo-américain, qui visait à contenir la Chine,

- enfin, faire prendre conscience aux États-Unis que, pour assurer leur influence en Eurasie et pour maintenir leur stratégie de présence en Asie centrale et en Asie-Pacifique, ils devaient réorienter radicalement leurs alliances et opter pour un véritable partenariat géopolitique, de portée mondiale, avec la Chine, puissance de la terre, qui est à considérer, théoriquement, comme l’allié naturel des États-Unis, puissance de la mer.

Ainsi, les relations sino-américaines passeraient de la posture d’un affrontement éventuel, à la posture d’un condominium planétaire, autrement dit à celui d’un duopole de puissance inédit et dés-occidentalisé, asiatisé et sinisé.

Deux problèmes interdépendants se posaient alors aux États-Unis et en Asie Extrême Orientale:

- la définition des "limites" à assigner à la Chine dans son aspiration à devenir une puissance régionale dominante et le seuil de dangerosité acceptable pour accéder au rang de puissance globale.

Quelle aire d’influence lui serait-elle reconnue? Quel espace de manœuvre avec Taïwan, la Malaisie, la Birmanie, pour le contrôle du détroit de Malacca et du goulet de Singapour, et quel déploiement des capacités militaires permettraient à la Chine d’exercer une maîtrise maritime des voies d’accès du Japon au pétrole du Golfe et du Moyen Orient et aux marchés de l’Europe Occidentale et Orientale ?

En conclusion, beaucoup d’inconnues et d’incertitudes planaient à l'époque sur la stabilité régionale en Extrême Orient ainsi que sur les poussées nationalistes qui tiennent encore en éveil l’Asie, aux immenses disparités, économiques, politiques et culturelles, marquées également par un retour prononcé aux jeux d’influences et à la "Balance of Power".

Paix et Guerre dans une conjoncture de mutations

La politique étrangère chinoise construit l’avenir sur une mutation de taille, dictée par sa transformation de puissance mondiale classique en puissance globale, un type de puissance qui est en même temps pluri-dimensionnelle et « hors limite » ; une puissance terrestre, maritime, spatiale et en réseau.

Li Zao Xing.

La Chine, d’après le Ministre des Affaires Étrangères, Li Zao Xing se prépare-t-elle à atteindre des "ambitions démesurées grâce à une politique extérieure mesurée"?

Le but de la politique chinoise de construire sur le long terme et au courant du XXIème siècle, "une société d’aisance moyenne", ne peut être atteint que dans un contexte international favorable et celui-ci serait caractérisé par une "paix mondiale prolongée" et "une ère nouvelle, combinant alliances et affrontements: une ère de non guerre (n.d.r.-mondiale ou systémique)".

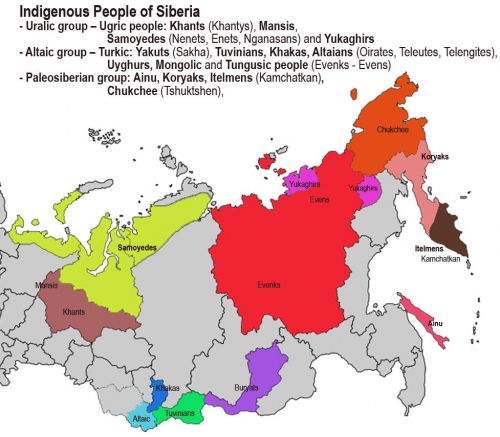

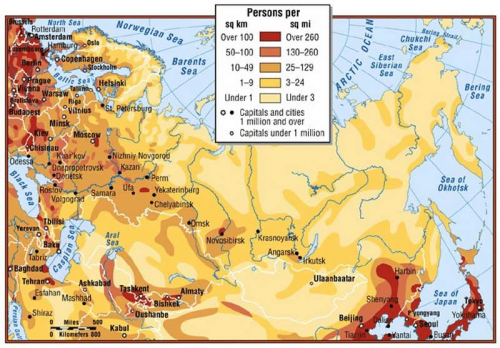

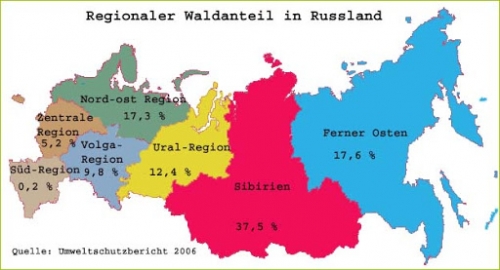

C’est dans ce contexte de quête de la suprématie globale, que doivent être lus les efforts inhabituels de la "diplomatie de l’apaisement", pour mettre un terme aux multiples tensions territoriales avec les pays frontaliers, le long des lignes de frontières terrestres parmi les plus longues du monde (protocole d’accord entre la Chine et l’Inde du 11 avril 2005, accord de Vladivostok du 2 juin 2005 entre Russie et Chine).

Il s’agit-là d’ententes pacifiques à haute importance stratégique entre les deux puissances majeures de l’Eurasie, la Russie et la Chine, dont la signification a été de

jouer à la pression démographique au Nord, dans les zones inhabitées de la Sibérie Centrale et Orientale et de créer des liaisons d’assurance et de confiance au Sud, dans le but de créer des liens de vassalité et de déférence avec les pays de l’ASEAN.

Une entente pacifique renforcée avec les États-Unis de la part de la Chine? Ou un "rééquilibrage stratégique à distance" de la part des États-Unis?

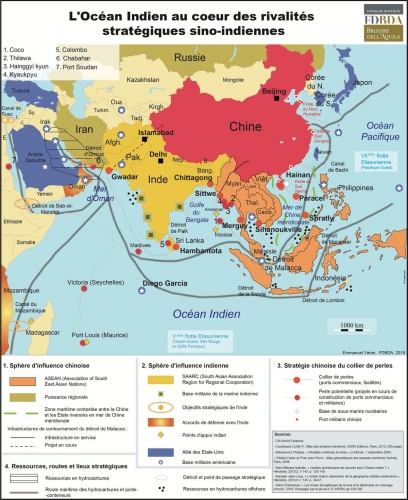

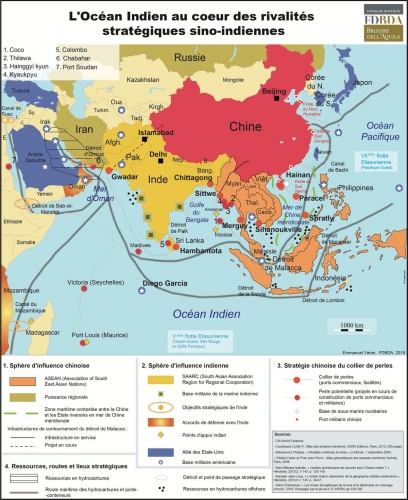

Ici, l'entente pacifique renforcée, par une stratégie de sécurisation des voies maritimes dans les mers de Chine du Sud, acquiert une dimension plus offensive vers l'Océan Pacifique, par le développement de capacité d'interdictions navales et spatiales, mais cette dimension est encore de théâtre.

En effet la Mer de Chine Méridionale devient un des théâtres géopolitiques parmi les plus critiques de la planète, car se superposent ici les projections d'influence de la Chine, à caractère expansif et le rôle régional des États-Unis, à caractère défensif. Les premières remettent en cause la stabilité régionale, le deuxième préfigure un "soft containment" global d'un type nouveau. Les perspectives changent encore en se plaçant au niveau planétaire ou systémique. A partir de discours d'Obama à Tokyo en novembre 2009, la politique de l'Administration américaine visera à définir les États-Unis comme "une Nation du Pacifique" , ce qui explique le nouveau "grand jeu" qui se dessina à partir de là, entre les États-Unis et la Chine, en mer de Chine méridionale. En effet, le désengagement des USA de l'Irak et du Pakistan permit un réengagement américain en Asie-Pacifique, dans le but d'en faire une priorité géopolitique pour le XXIe siècle.

Cet réengagement des États-Unis se définira comme projet de partenariat, liant valeurs et intérêts américains, par la création d'une grande aire de libre-échange dans la zone Pacifique et comme renforcement du dispositif et des alliances militaires (ANZUS) défiant les ambitions régionales de la Chine, à propos des îles Paracels. Le cadre de ces disputes territoriales se situait entre Beijing et quatre pays de l'ASEAN (Vietnam, Philippines, Malaisie, Brunei, et Taïwan). Or, dans la perspective d'un monde multipolaire et de plusieurs types de menaces, les États-Unis resteraient en retrait et laisseraient leurs alliés se prendre en charge par eux-mêmes, n'intervenant, par hypothèse, qu'en dernier recours. Il s'agirait dans ce cas d'un "rééquilibrage stratégique à distance". Pourquoi cette ruse et à partir de quelle conception? Christopher Laye a développé en 1997 l’idée selon laquelle, en cas d'hégémonie incomplète, le contrôle régional sur la montée en puissance d'un acteur à vocation hégémonique, visant à maximiser la puissance ou la sécurité, peut être délégué à un État-tiers allié ou à plusieurs États régionaux de première ligne. Dans le cas de la Chine au Japon, à la Corée et à l'Australie. Dans l'hypothèse d'un échec, la puissance hégémonique aurait l'obligation d'intervenir, pour rétablir le "statu-quo" ou la stabilité, directement ou avec son système d'alliances, car la stabilité du système dépendrait de la puissance dominante.

De Deng Xiaoping à Xi Jinping, vers l'inversion de prééminence?

Avec le passage de l'ère Deng Xiaoping à celle de Xi JInping,la Chine est elle passée d'une politique de "modernisation et d'ouverture", axée sur intégration dans l'ordre mondial à une trajectoire de grande puissance, orientée vers une stratégie, une ambition et un grand défi à l'ordre hégémonique, à la quête de sa prééminence? En situation de pente vers un terrain d'affrontement, la Chine est elle prête à en payer le prix, que la sophistication des nouveaux systèmes d'armes rend plausible, celui d'une "guerre nucléaire limitée" ? L'hégémonie américaine est-elle totalement dépassée et la guerre inter-étatique est elle encore une menace pour la paix mondiale? Et surtout a-t-elle encore une fin et laquelle? Au moment où les États-Unis semblent entamer un déclin relatif et la démocratie américaine présente des fissurations illibérales, la reconfiguration du système international, en Europe et en Asie, est susceptible de devenir une source de dangers. Le processus de diffusion de puissance permet l'ascension de nouveaux États forts qui modifient la "Balance of Power" mondiale, créant de nouvelles sources d'instabilités. Le vieux système de la bipolarité, devenu unipolaire, puis tendenciellement multipolaire et, sur fond de démondialisation, tri-penta-polaire, acquerra en perspective et à nouveau un visage bipolaire, à une échelle planétaire amplifiée. La propension à l'instabilité et à la guerre inter-étatique d'une telle configuration est au moins équivalente à sa tendance à la stabilité. l'inconnue objective étant dans la fragmentation politique, interne et internationale et dans les facteurs de violence transnationaux en tout ordre, ethniques, religieux et civilisationnels. Ceux-ci compliqueront les calculs des puissances majeures du système, accroissant le désordre.

Ainsi, face aux résurgences des diplomaties réalistes à raisonner en termes de rapports de forces, de course aux armements et de budgets comme dans les deux grands siècles (XVIIème et XIXème) de l'équilibre de puissances et de la politique de cabinet (ou chambre des boutons nucléaires), la transition géopolitique et stratégique de nos jours, sera difficile à gérer; en particulier entre les États-Unis et la Chine, et entre la Chine et la Russie, et la Chine, le Japon et les deux Corées, sans parler du Pakistan et de l'inde et, au Grand Moyen Orient, entre la Turquie, la Syrie, Israël, l'Iran et les pays du Golfe. La multipolarité d'aujourd'hui, différente en nombre et en dangerosité par rapport à sa forme antérieure, engendrera des instabilités browniennes, qui affecteront à nouveau l'Europe, si les États-Unis s'en retireront et les vieilles méfiances et les vieux antagonismes renaîtront entre les pays du vieux continent. Ça sera à ce point qu'un grand moment d'opportunité venant d'Asie, dominera le péril stratégique à Taïwan et la Chine millénaire pourra alors inverser la prééminence hégémonique, s'affirmant par la force et la glorification de la force.

Les manœuvres navales conjointes de l'Iran, de la Russie et de la Chine dans l'Océan indien et le Golfe Persique, du 16 février 2021, alors que l'Otan organisait un sommet sur la "rivalité stratégique" à l'encontre de la Russie et de la Chine, ravivent la rivalité avec l' Amérique et provoquent des tensions qui rappellent la mise en place d'une sorte de "guerre froide" à caractère bipolaire, sur fond de lutte d'influences multipolaires. Cette stratégie n'est pas sans rappeler la pertinence des intérêts vitaux de chaque puissance, bref le rappel d'une menace régionale, fondée sur des structures capacitaires asymétriques et en ascension, remettant en cause la présence américaine et sa légitimité.

Il s'ajoute que Xi Jinping lui même a soufflé sur le feu par une rhétorique guerrière à Shautou, port militaire de la Chine méridionale, invitant les soldat de l'ALP à se tenir "prêts à mener une guerre" contre la "province renégate de Taïwan", le 13 octobre 2020.

Le "Rapport Crowe" et l'analogie historique

Dans ce contexte, les théories de la "montée pacifique" et d'un "monde harmonieux" dépendent du niveau d'assurance qui peut être obtenu par la diplomatie et du degré de confiance, induit par la stabilité régionale et locale. Elles peuvent être compromises par le développement de la technologie et des systèmes d'armes, conçus en vue d'acquérir une avancée stratégique significative, qui amène en retour à une course aux armements et à des risques de conflits. C'est au sujet d'une analyse comparée des équilibres internationaux du concert européen du XIXème et des perturbations dans le calcul des rapports de force, successifs à l'unification de l'Empire allemand en 1871, que le débat sur le destin national de la Chine (2007-2010), a suscité une quête sur les sources de la confiance d'un pays millénaire, la tradition, l'idéologie et l'esprit national. L'analyse historique semble avoir démontré que les causes du conflit de la première guerre mondiale en Europe furent moins les structure des rapports de forces issus de l'unification allemande, que les enjeux et les ambitions des élites de l'Empire et, parmi d'autres importants facteurs, le plus influents de tous, le nationalisme et les irrédentismes diffus. La rivalité anglo-allemande, qui se greffait sur cette tension permanente, domina la politique européenne de la fin du XIXème, lorsque le monde se résumait à l'Europe et fut caractérisée par les difficultés d"une diplomatie rigide et sans flexibilité, limitant le champ d'action d'action des principaux pays du concert européen. En effet, compte tenu de l'unification de l'Allemagne montante, qui se sentait entourée d'hostilité et de limites à son influence, poussa le Foreign Office britannique à s'interroger sur la menace objective de l'Empire allemand, pour sa survie et pour la compatibilité de la montée en puissance, surtout navale, d'un pays continental, avec l'existence même de l'Empire britannique.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le Mémorandum Crowe, dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le Mémorandum Crowe, dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire.

Deux questionnements et deux interprétations des tensions actuelles et de leurs issues

Dans la situation actuelle, deux questionnements et deux interprétations sont possibles, du coté chinois et du côté américain Du pont de vue historique la Chine et les États-Unis représentent deux États-civilisations qui prétendent à deux types d'universalité et à deux identités hétérogènes. Celles-ci se réalisent dans le Pacifique et dans le monde de manière incompatible et antithétique, excluant la confiance entre deux cultures opposées, une ouverte et directe et l'autre allusive, symbolique et cryptée. Les institutions politiques sont nées, pour l'Amérique du refus du Léviathan et de la logique des contre-pouvoirs et, pour la Chine millénaire, de la divinisation de l’empereur et du principe absolu de hiérarchie, mentale et sociale, justifiant et pratiquant l'obscurité et le secret des propos. Une coopération authentique ne peut naître que la confiance, qu'interdisent l'idéologie politique et les défis intérieurs, de nature démographique, générationnelle et sociale en Chine, et de nature, raciale, sociale et politique en Amérique. Ici la différence capitale est dans la conception de l'ordre social, à obtenir par la concurrence, la mobilité et le progrès économique et scientifique, en Chine dans l'idéologie millénaire de la tradition et dans celle, marxisante, du parti-État, qui exclut contestations et oppositions. Toujours en termes de défis intérieurs, le consensus de masse repose en Amérique dans les classes moyennes en décomposition et en Chine d'une exclusion des droits individuels, subordonnés à la constitution de l’État. La contrainte physique et la privation de la liberté ne peuvent revêtir la même importance en Chine ou en Amérique, car l'origine des droits est en Chine dans l’État et, en Occident, dans l"individus ou dans la fiction du peuple-souverain. La question des droits de l'homme et celle de la stratégie d'endiguement de la Chine, par la réunion d'une ceinture d’États de démocratie formelle, fait partie d'un projet américain d'une reconfiguration de l'Asie et, plus largement de l'Eurasie. En réalité, la présence américaine en Asie est jugée cruciale pour le maintien de la stabilité régionale, car aucun pays en Asie ne veut vivre dans une région dominée par la Chine. La modernisation militaire de l'APL, dont le but stratégique est l'objet d'interrogations multiples, fait de la région Asie-Pacifique, plus encore de l'Asie Centrale, une zone où les risques de confrontation ne sont pas à exclure. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont réaffirmé l'engagement de leurs pays aux côtés de certains pays de l'ASEAN et surtout de l'ANZUS (USA, Australie, Nouvelle Zélande conclu en 1951), inquiets de l'influence grandissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique, en apportant une réponse au "dilemme chinois" de l'Australie, dont le défi consiste à concilier un ancrage économique de plus en plus oriental avec une diplomatie et une posture militaire clairement occidentale.

L'activisme chinois et les "intérêts vitaux" de la Chine

Cette zone est désormais inclue, d'après le "New York Times", dans le périmètre des "intérêts vitaux" de la Chine au même titre du Tibet et du Taïwan, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait étalé cette position.

Or le Linkage entre la mer de Chine Méridionale et la façade maritime du Pacifique est inscrite dans l'extension des intérêts de sécurité chinois.

A travers les mers du sud et les détroits transite 50% des flux mondiaux d'échange, ce qui fait de cette aire maritime un théâtre de convoitises et de conflits potentiels, en raison des enjeux géopolitiques d'acteurs comme la Corée du Sud et le Japon qui constituent des géants manufacturiers et des pays dépendants des exportations.

Une des clés de lecture de cette interdépendance entre zones géopolitiques à fort impact stratégique, est le développement des capacités navales, sous-maritimes et de surface, de la flotte chinoise.

Le "Rapport 2010" et la mission historique des forces armées chinoises

L'évaluation des besoins de sécurité et de défense de la Chine est contenue dans le "Rapport 2010" concernant les forces armées du pays.

L'évaluation des besoins de sécurité et de défense de la Chine est contenue dans le "Rapport 2010" concernant les forces armées du pays.

Dans ce document, intitulé la "Mission historique des forces armées chinoises", énoncé par le Président Hu-Jintao dans sa relation au XVII Congrès du Parti Communiste en octobre 2017, le pouvoir suprême assigne à l'Armée populaire de Libération "le but de construire une nation prospère dotée d'une armée forte" et trace une perspective unifiée pour les capacité de combat et de projection de forces de l'APC. Il définit ainsi, au plan maritime, une stratégie d'interdiction à large spectre, qui n'est plus focalisée uniquement sur Taïwan et inclut désormais la Mer Jaune, dans laquelle patrouillent les flottes du Japon et de la Corée du Sud.

Bien que l'actuelle capacité d'interdiction de la flotte chinoise tienne à distance de la frontière maritime de la Chine les flottes étrangères, la mise en mer de la plus importante flotte sous-marine et amphibie d'Asie est en train de combler et de surmonter les vieilles carences d'un support satellitaire d'appui, pour l'identification des cibles mobiles.

Il s'agit là d'un point-clé opérationnel qui influence la stratégie militaire générale et les capacités de combat dans un contexte informatisé.

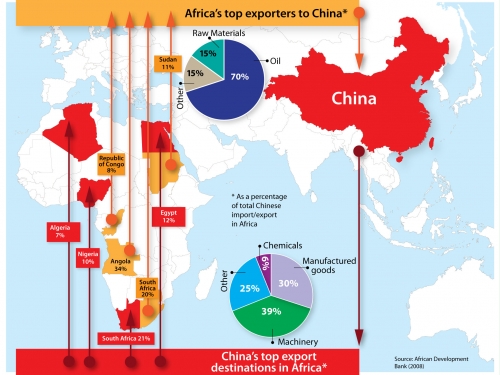

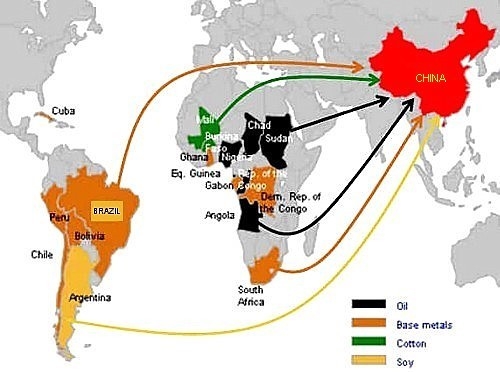

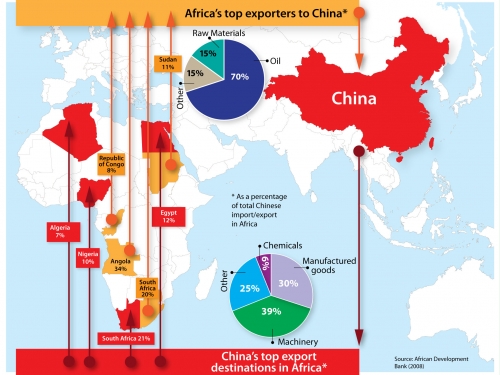

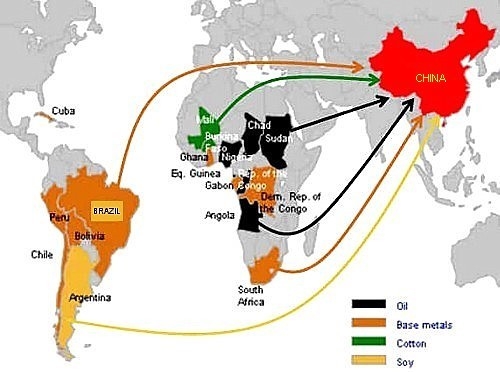

Au plan général, la prise de conscience de l’indépendance des rôles entre le premier atelier du monde et le premier consommateur d’énergie et de matières premières de la planète, part de l'acquisition d'un point de force, "la zone économique chinoise", premier pôle mondial de croissance après les USA et avant le Japon et l’Allemagne. Ces objectifs imposent à la Chine une exigence de sécurisation des voies maritimes qui lui dictent une stratégie, dite du "collier des perles", visant à jalonner le couloir maritime des importations pétrolières entre le Golfe et le détroit de Malacca, en modernisant le port de Gwadar et celui de Chittagong en Bangladesh. Cette stratégie a conduit également la Chine à adopter une politique d’approvisionnement et de sécurité énergétique duale, maritime et terrestre.

C'est à partir de cette exigence de sécurisation et d'autonomie stratégique qu'est né à Astana le projet OBOR (One Belt, one Road) de 2013, reprenant le parcours des vieilles Routes de la Soie.

Puissance de la terre, la Chine, rivalisant avec la puissance de la mer, entend manœuvrer, en cas de conflit, par les lignes intérieures du continent, sans dépendre d'une société extérieure à l'Asie.

En Eurasie, marquée par la diversités des États et des institutions, la dominance continentale est passée de la Russie à la Chine et le resserrement des alliances prendra la forme d'une activation du réseau des routes de la soie, modifiant le rapport des forces global.

En effet la guerre, selon Sun Tzu, ne se gagne pas principalement à la guerre ou sur le terrain des combats, mais dans sa préparation ou plus modernement dans sa planification. Autre naturellement est la victoire à la guerre selon son concept.

Les risques de conflit instaurent en tout cas une politique ambivalente, de rivalité-partenariat et d'antagonisme.

Il s’agit d’une politique qui a pour enjeu le contrôle de l’Eurasie et de l’espace océanique indo-pacifique, articulant les deux stratégies complémentaires du Heartland et du Rimland.

Faye aspire à ressusciter certaines institutions, dans la mesure où elles incarnent la Tradition. Or, si certaines de ces institutions méritent effectivement d’être rebâties, c’est moins en raison de leur caractère traditionnel que parce qu’elles renforcent le groupe et l’individu et maximisent leur potentiel. Ainsi, éduquer les garçons dans une perspective d’endurcissement est davantage compatible avec leur tempérament masculin que le fait de récompenser leurs émois. Toutefois, l’éducation devrait moins être adaptée au sexe de l’enfant qu’à son caractère : c’est seulement dans la mesure où les filles sont statistiquement plus féminines que les garçons que leur éducation valorise moins le courage physique et davantage ce que les gauchistes appellent l’intelligence “émotionnelle” (qui est par ailleurs corrélée au QI, comme tous les autres types d’intelligence : les individus à faible quotient intellectuel tendent à être moins sensibles et empathiques).

Faye aspire à ressusciter certaines institutions, dans la mesure où elles incarnent la Tradition. Or, si certaines de ces institutions méritent effectivement d’être rebâties, c’est moins en raison de leur caractère traditionnel que parce qu’elles renforcent le groupe et l’individu et maximisent leur potentiel. Ainsi, éduquer les garçons dans une perspective d’endurcissement est davantage compatible avec leur tempérament masculin que le fait de récompenser leurs émois. Toutefois, l’éducation devrait moins être adaptée au sexe de l’enfant qu’à son caractère : c’est seulement dans la mesure où les filles sont statistiquement plus féminines que les garçons que leur éducation valorise moins le courage physique et davantage ce que les gauchistes appellent l’intelligence “émotionnelle” (qui est par ailleurs corrélée au QI, comme tous les autres types d’intelligence : les individus à faible quotient intellectuel tendent à être moins sensibles et empathiques). La droite peut et doit être unifiée sur le plan électoral : partout, il nous faut nous rallier au principal parti de droite nationaliste (en France, le “Rassemblement national”). En revanche, il serait chimérique de croire que l’unité idéologique peut être atteinte : être attiré par une droite transhumaniste est moins une question de raisonnement qu’une question de tempérament. Les personnalités de droite orientées vers le passé seront naturellement portées vers le conservatisme, et celles orientées vers l’avenir (la minorité) embrasseront la droite prométhéenne. Cette dernière manquera toujours de séduire les conservateurs, mais elle peut toutefois devenir un mouvement de pensée influent.

La droite peut et doit être unifiée sur le plan électoral : partout, il nous faut nous rallier au principal parti de droite nationaliste (en France, le “Rassemblement national”). En revanche, il serait chimérique de croire que l’unité idéologique peut être atteinte : être attiré par une droite transhumaniste est moins une question de raisonnement qu’une question de tempérament. Les personnalités de droite orientées vers le passé seront naturellement portées vers le conservatisme, et celles orientées vers l’avenir (la minorité) embrasseront la droite prométhéenne. Cette dernière manquera toujours de séduire les conservateurs, mais elle peut toutefois devenir un mouvement de pensée influent.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

D’un coup le grand homme olympien se sent neurasthénique :

D’un coup le grand homme olympien se sent neurasthénique :

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes !

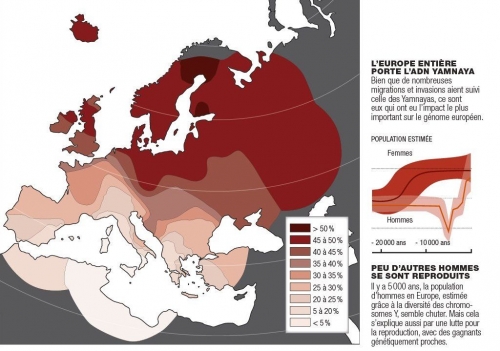

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes ! Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».  Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

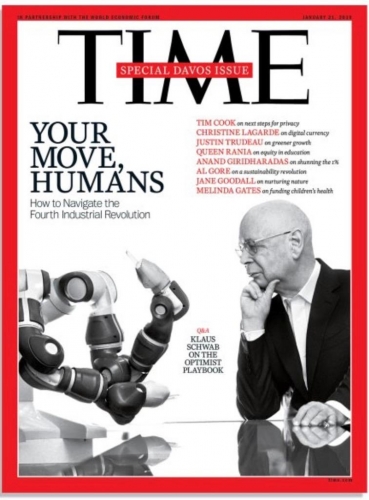

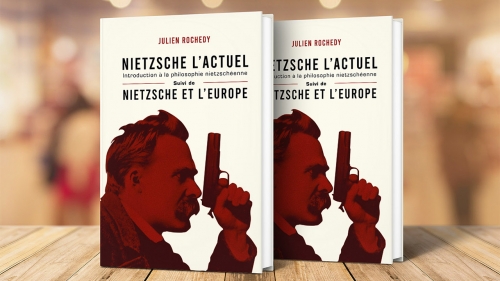

Au cœur de l’Occident décadent, vous parlez souvent de « l’individu postmoderne » en le comparant au dernier homme décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra. Qu’est-ce que cet «individu postmoderne»?

Au cœur de l’Occident décadent, vous parlez souvent de « l’individu postmoderne » en le comparant au dernier homme décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra. Qu’est-ce que cet «individu postmoderne»?

« Léopold Kohr est un peu comme René Girard. Son explication doit tout expliquer. Voici ce qu’il écrit au début de son ''effondrement des nations'' :

« Léopold Kohr est un peu comme René Girard. Son explication doit tout expliquer. Voici ce qu’il écrit au début de son ''effondrement des nations'' :

Plutôt du bien au départ, car l’homme de droite entend plus volontiers les pessimistes que les béats. Plutôt du mal à l’arrivée, car le pessimisme occidental tend à se perdre en masochisme, et le collapse final est (comme nous allons le voir) trop moche pour être accepté ou même subi, voire même pensé (sujet de la collapsosophie chère à Pablo Servigne). La collapsologie, c’est la version crue de la déclinologie entamée au début des années 1970 avec les travaux du Club de Rome sur les limites de la croissance. On est loin de l’univers doucereux de l’écologie officielle, écolo-Bisounours, qui parle de croissance verte, une consolation assez dérisoire.

Plutôt du bien au départ, car l’homme de droite entend plus volontiers les pessimistes que les béats. Plutôt du mal à l’arrivée, car le pessimisme occidental tend à se perdre en masochisme, et le collapse final est (comme nous allons le voir) trop moche pour être accepté ou même subi, voire même pensé (sujet de la collapsosophie chère à Pablo Servigne). La collapsologie, c’est la version crue de la déclinologie entamée au début des années 1970 avec les travaux du Club de Rome sur les limites de la croissance. On est loin de l’univers doucereux de l’écologie officielle, écolo-Bisounours, qui parle de croissance verte, une consolation assez dérisoire.  La seconde, portée en France notamment par Jean-Marc Jancovici, un ingénieur pas idéologue qui appelle un chat un chat et ne cherche pas à plaire, est d’un avis opposé. Elle part de quelques faits simples et solides : (I) il ne peut y avoir de croissance sans limite dans un monde fini, (II) la productivité du travail, la production industrielle et agricole, la prospérité économique, le niveau de vie, la puissance des nations et la croissance sont très étroitement liées à la consommation de combustibles fossiles de plus en plus rares, (III) les substituts à ces combustibles fossiles (énergie éolienne, énergie solaire), peu denses et consommateurs d’espace et de matières premières, ne sont pas de taille à compenser l’épuisement progressif mais rapide des premiers, (IV) la croissance verte, neutralité carbone et autres salades étiquetées écolo sont en large partie des impasses ou des illusions, (V) l’émission de gaz à effet de serre résultant de la combustion des combustibles fossiles contribue au réchauffement climatique, (VI) lequel, joint à la crise planétaire de la biodiversité, à la pollution de la terre et des eaux, au réchauffement et à l’acidification des océans, et de façon générale à la surexploitation de la planète entraîne des dérèglements climatiques, perturbations et boucles de rétroaction inévitables, croissantes, dangereuses et difficilement maîtrisables, enfin (VII) le nucléaire est le seul amortisseur (partiel et non dénué d’inconvénients) possible. Je résume outrageusement.

La seconde, portée en France notamment par Jean-Marc Jancovici, un ingénieur pas idéologue qui appelle un chat un chat et ne cherche pas à plaire, est d’un avis opposé. Elle part de quelques faits simples et solides : (I) il ne peut y avoir de croissance sans limite dans un monde fini, (II) la productivité du travail, la production industrielle et agricole, la prospérité économique, le niveau de vie, la puissance des nations et la croissance sont très étroitement liées à la consommation de combustibles fossiles de plus en plus rares, (III) les substituts à ces combustibles fossiles (énergie éolienne, énergie solaire), peu denses et consommateurs d’espace et de matières premières, ne sont pas de taille à compenser l’épuisement progressif mais rapide des premiers, (IV) la croissance verte, neutralité carbone et autres salades étiquetées écolo sont en large partie des impasses ou des illusions, (V) l’émission de gaz à effet de serre résultant de la combustion des combustibles fossiles contribue au réchauffement climatique, (VI) lequel, joint à la crise planétaire de la biodiversité, à la pollution de la terre et des eaux, au réchauffement et à l’acidification des océans, et de façon générale à la surexploitation de la planète entraîne des dérèglements climatiques, perturbations et boucles de rétroaction inévitables, croissantes, dangereuses et difficilement maîtrisables, enfin (VII) le nucléaire est le seul amortisseur (partiel et non dénué d’inconvénients) possible. Je résume outrageusement.

La reconnaissance de l’existence de la tradition conduit aussi à distinguer l’âge d’un texte de l’âge de son contenu. C’est ce qu’a montré Filliozat (1962 : 340) à propos des Pléiades dont le Śatapatha brāhmaṇa 2,1,2,2-3 affirme qu’elles ne se départent pas de la direction de l’est. « La position vraie de l’équinoxe vernal dans les Pléiades a eu lieu à haute date, au milieu du IVe millénaire, et il faut, pour qu’elle ait assuré aux Pléiades dans les traditions les plus répandues la première place d’entre les constellations, qu’elle ait été notée comme une découverte capitale en un temps où on ne connaissait pas encore la précession des équinoxes. » Filliozat note que ce fait confirme la datation de Dikshit et de Tilak [1979 (1903) : 17], contestée à tort par Thibaut, Whitney et Kaye. Il serait naturellement absurde de faire remonter au IVe millénaire la rédaction du Śatapatha brāhmaṇa, qui est considéré comme le texte le plus récent de sa catégorie. Il est vrai toutefois que Tilak a eu des formulations malencontreuses comme (1979 (1903) : 122) : « La Taittirīya saṃhitā doit être attribuée à la période des Pléiades (…) vers - 2.500. » Il s’agit naturellement de l’origine d’une petite part du contenu et non de la rédaction de l’ensemble du texte. Tilak n’est pas isolé dans ses conclusions : il a été précédé par Krause (1891 ; 1893 a-b), qui opérait sur de tout autres bases. Quand Kuiper (1960 : 222) suppose que les hymnes à Agni et à Uṣas du R̥gveda célèbrent « la réapparition de la lumière solaire après une période de ténèbres hivernales », il se rallie manifestement à leur hypothèse sans les citer, mais en la formulant explicitement. Bongard-Levin et Grantovskij (1981), qui citent abondamment Tilak, mais ignorent Krause, concluent (115-116) : « Il y a toute raison de soutenir que chez les ancêtres des peuples indo-européens, le cercle complet des représentations « nordiques » que nous avons examiné a pu se former seulement par des contacts directs avec des tribus du Nord, qui habitaient tout près des régions arctiques. » Leurs conclusions ne contredisent pas la théorie des Kourganes qu’ils adoptent explicitement pour des temps ultérieurs. Mais comme ils n’opèrent pas avec la notion de tradition, ils s’en tiennent à des contacts. Or que de tels contacts aient abouti à des anecdotes, comme on en trouve chez Hérodote, chez Lucrèce, chez Pline et bien d’autres, surtout après le voyage de Pytheas (fin du IVe siècle avant notre ère), est naturel. Mais comment imaginer qu’ils aient pu pénétrer aussi profondément dans la pensée des Indo-Européens et plus particulièrement des Indo-Iraniens, des Germains et des Celtes ? Leurs informateurs, qui auraient dû parcourir plus de deux mille kilomètres, ne parlaient pas l’indo-européen, ce qui rendait improbables des contacts culturels et surtout une influence de ces populations que les Indo-Européens, dont les auteurs rappellent à juste titre le développement, devaient considérer comme arriérées. Un peuple ne fonde pas sa vision du monde sur des récits de voyageurs étrangers, surtout s’il s’agit de sauvages. L’accord entre l’origine circumpolaire des Indo-Européens et la théorie des kourganes est en effet possible. Mais il faut opérer avec les notions de tradition et de chronologie de la tradition.

La reconnaissance de l’existence de la tradition conduit aussi à distinguer l’âge d’un texte de l’âge de son contenu. C’est ce qu’a montré Filliozat (1962 : 340) à propos des Pléiades dont le Śatapatha brāhmaṇa 2,1,2,2-3 affirme qu’elles ne se départent pas de la direction de l’est. « La position vraie de l’équinoxe vernal dans les Pléiades a eu lieu à haute date, au milieu du IVe millénaire, et il faut, pour qu’elle ait assuré aux Pléiades dans les traditions les plus répandues la première place d’entre les constellations, qu’elle ait été notée comme une découverte capitale en un temps où on ne connaissait pas encore la précession des équinoxes. » Filliozat note que ce fait confirme la datation de Dikshit et de Tilak [1979 (1903) : 17], contestée à tort par Thibaut, Whitney et Kaye. Il serait naturellement absurde de faire remonter au IVe millénaire la rédaction du Śatapatha brāhmaṇa, qui est considéré comme le texte le plus récent de sa catégorie. Il est vrai toutefois que Tilak a eu des formulations malencontreuses comme (1979 (1903) : 122) : « La Taittirīya saṃhitā doit être attribuée à la période des Pléiades (…) vers - 2.500. » Il s’agit naturellement de l’origine d’une petite part du contenu et non de la rédaction de l’ensemble du texte. Tilak n’est pas isolé dans ses conclusions : il a été précédé par Krause (1891 ; 1893 a-b), qui opérait sur de tout autres bases. Quand Kuiper (1960 : 222) suppose que les hymnes à Agni et à Uṣas du R̥gveda célèbrent « la réapparition de la lumière solaire après une période de ténèbres hivernales », il se rallie manifestement à leur hypothèse sans les citer, mais en la formulant explicitement. Bongard-Levin et Grantovskij (1981), qui citent abondamment Tilak, mais ignorent Krause, concluent (115-116) : « Il y a toute raison de soutenir que chez les ancêtres des peuples indo-européens, le cercle complet des représentations « nordiques » que nous avons examiné a pu se former seulement par des contacts directs avec des tribus du Nord, qui habitaient tout près des régions arctiques. » Leurs conclusions ne contredisent pas la théorie des Kourganes qu’ils adoptent explicitement pour des temps ultérieurs. Mais comme ils n’opèrent pas avec la notion de tradition, ils s’en tiennent à des contacts. Or que de tels contacts aient abouti à des anecdotes, comme on en trouve chez Hérodote, chez Lucrèce, chez Pline et bien d’autres, surtout après le voyage de Pytheas (fin du IVe siècle avant notre ère), est naturel. Mais comment imaginer qu’ils aient pu pénétrer aussi profondément dans la pensée des Indo-Européens et plus particulièrement des Indo-Iraniens, des Germains et des Celtes ? Leurs informateurs, qui auraient dû parcourir plus de deux mille kilomètres, ne parlaient pas l’indo-européen, ce qui rendait improbables des contacts culturels et surtout une influence de ces populations que les Indo-Européens, dont les auteurs rappellent à juste titre le développement, devaient considérer comme arriérées. Un peuple ne fonde pas sa vision du monde sur des récits de voyageurs étrangers, surtout s’il s’agit de sauvages. L’accord entre l’origine circumpolaire des Indo-Européens et la théorie des kourganes est en effet possible. Mais il faut opérer avec les notions de tradition et de chronologie de la tradition.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le Mémorandum Crowe, dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le Mémorandum Crowe, dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire. L'évaluation des besoins de sécurité et de défense de la Chine est contenue dans le "Rapport 2010" concernant les forces armées du pays.

L'évaluation des besoins de sécurité et de défense de la Chine est contenue dans le "Rapport 2010" concernant les forces armées du pays.

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

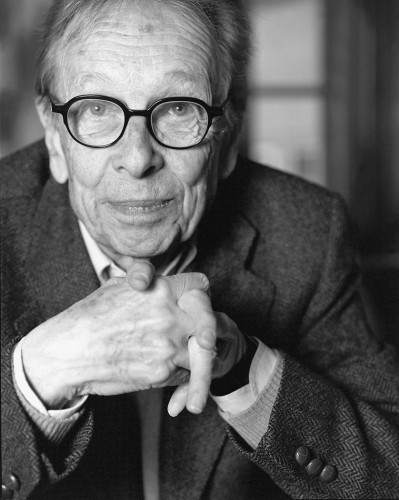

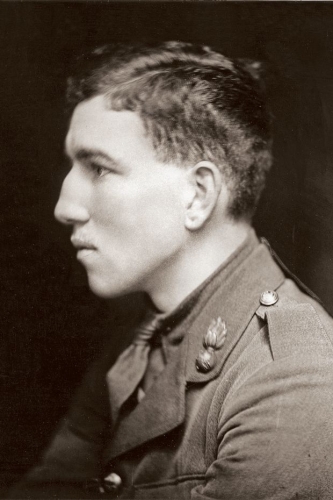

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.