Les sectes de l’Occident

Par Claudio Mutti

Ex : https://www.eurasia-rivista.com

Les sectes et les États-Unis

Alors que, dans le passé, le terme ‘’secte’’ désignait surtout un groupe de personnes qui, suivant une certaine école de pensée, adoptaient une position de séparation ou de conflit par rapport à l'orthodoxie religieuse. Depuis plusieurs décennies, le même terme est utilisé pour désigner un groupe qui a grandi autour d'une personnalité charismatique et se caractérise par une attitude qui présente des traits caractéristiques, tels que "la certitude de posséder la vérité et de constituer la seule sphère de salut, le prosélytisme agressif, l'anxiété eschatologique, la dépendance poussée jusqu'à la morbidité à l'égard d'un leader ou d'un gourou, etc"[1].

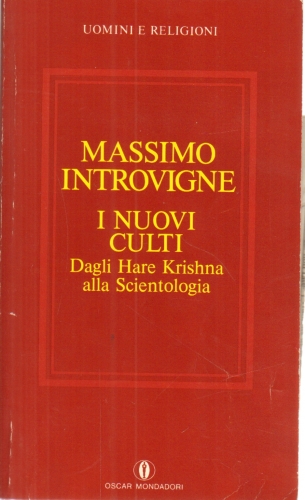

C'est ce qu'écrit un initié, le fondateur du CESNUR (‘’Centre d'étude des nouvelles religions’’), qui, en présentant son panorama des sectes chrétiennes, souligne la relation étroite existant entre le phénomène du sectarisme chrétien et la réalité quotidiennes aux États-Unis. La plupart des groupes qui se présentent sous le nom de "sectes" ou de "nouveaux mouvements religieux" - observe le sociologue - sont nés aux États-Unis : c'est le cas des Témoins de Jéhovah, des Mormons, de la Science chrétienne, de la Scientologie. Pour d'autres mouvements divers d'origine orientale ou européenne, l'expansion commence généralement par le transfert d'un leader aux États-Unis, une translatio à laquelle on attribue souvent une signification symbolique"[2]. 2] A titre d'exemple, Introvigne rappelle que le premier transfert d'une secte vers la "terre promise" américaine a eu lieu en 1774, lorsque Mother Ann Lee (1736-1784), chef du groupe des Shakers, a débarqué à New York ; Il mentionne ensuite l'arrivée plus récente aux États-Unis de certains "maîtres spirituels" célèbres, dont le fondateur du mouvement Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), le révérend Moon (1920-2012) et le gourou "orange" Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). Si l'on voulait, on pourrait rappeler d'autres cas exemplaires, comme celui du controversé "shaykh" du prince Charles d'Angleterre, Nazim al-Haqqani al-Qubrusi (1922-2014)[3], qui, après avoir prophétisé une attaque russe contre la Turquie qui aurait été le début de la "plus grande guerre avant le Dernier Jour"[4], a inauguré en 1991, par une visite à Disneyland[5], une série de voyages aux États-Unis ; ou comme celle de son successeur Hisham Kabbani (1945 - ), qui, après avoir créé un Ordre soufi d'Amérique, a obtenu la reconnaissance officielle de sa fonction lors d'une série de rencontres avec George Bush, Bill Clinton et Hillary Clinton.

C'est ce qu'écrit un initié, le fondateur du CESNUR (‘’Centre d'étude des nouvelles religions’’), qui, en présentant son panorama des sectes chrétiennes, souligne la relation étroite existant entre le phénomène du sectarisme chrétien et la réalité quotidiennes aux États-Unis. La plupart des groupes qui se présentent sous le nom de "sectes" ou de "nouveaux mouvements religieux" - observe le sociologue - sont nés aux États-Unis : c'est le cas des Témoins de Jéhovah, des Mormons, de la Science chrétienne, de la Scientologie. Pour d'autres mouvements divers d'origine orientale ou européenne, l'expansion commence généralement par le transfert d'un leader aux États-Unis, une translatio à laquelle on attribue souvent une signification symbolique"[2]. 2] A titre d'exemple, Introvigne rappelle que le premier transfert d'une secte vers la "terre promise" américaine a eu lieu en 1774, lorsque Mother Ann Lee (1736-1784), chef du groupe des Shakers, a débarqué à New York ; Il mentionne ensuite l'arrivée plus récente aux États-Unis de certains "maîtres spirituels" célèbres, dont le fondateur du mouvement Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), le révérend Moon (1920-2012) et le gourou "orange" Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). Si l'on voulait, on pourrait rappeler d'autres cas exemplaires, comme celui du controversé "shaykh" du prince Charles d'Angleterre, Nazim al-Haqqani al-Qubrusi (1922-2014)[3], qui, après avoir prophétisé une attaque russe contre la Turquie qui aurait été le début de la "plus grande guerre avant le Dernier Jour"[4], a inauguré en 1991, par une visite à Disneyland[5], une série de voyages aux États-Unis ; ou comme celle de son successeur Hisham Kabbani (1945 - ), qui, après avoir créé un Ordre soufi d'Amérique, a obtenu la reconnaissance officielle de sa fonction lors d'une série de rencontres avec George Bush, Bill Clinton et Hillary Clinton.

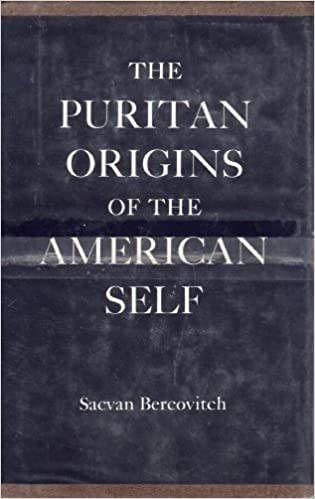

L'extraordinaire familiarité des Etats-Unis d'Amérique avec la réalité multiforme de l'univers sectaire ne peut que rappeler un fait emblématique : l'entité politique qui a vu le jour sur le sol nord-américain a, pour origine, l'action d'une secte, la secte puritaine[6].

Les "Pilgrim Fathers", qui ont navigué en septembre 1620 sur le Mayflower depuis la baie de Plymouth et ont débarqué deux mois plus tard à Cape Cod, ont fondé une colonie anglaise sur la côte du Massachusetts, la deuxième plus grande du Nouveau Monde après Jamestown, fondée en Virginie en 1607. Engagés dans la recherche de la plus haute conformité individuelle et collective aux préceptes de l'Ancien Testament, les Puritains se croyaient les nouveaux protagonistes de l'Exode biblique: ils avaient abandonné l'Egypte pharaonique, c'est-à-dire l'Europe dépravée et idolâtre, et avaient débarqué dans la nouvelle Terre promise[7]. Animés par une véritable haine théologique envers l'Europe, quatre cents colons, presque tous puritains congrégationalistes, embarquent en mars 1630 sur cinq navires quittant Londres pour la Nouvelle-Angleterre. Parmi eux se trouvait le théologien John Winthrop (1588-1649), premier gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, auteur du sermon dans lequel les colons étaient exhortés à construire en Nouvelle-Angleterre une Cité gouvernée selon la loi divine : "Nous devons considérer," dit Winthrop, "que nous serons comme une Cité sur une colline (a City upon a Hill), les yeux du monde seront sur nous ; de sorte que si nous nous comportons faussement envers notre Seigneur dans cette œuvre que nous avons entreprise, et que nous lui faisons retirer le secours qu'il nous donne maintenant, nous serons la risée du monde entier (...)"[8].

Ce concept a été développé comme suit par le pasteur Peter Bulkeley (1583-1659) : "Nous sommes comme une Cité sur une colline (...) parce que nous prétendons être un peuple qui a fait une alliance avec Dieu" [9]. Et sur la notion biblique de "l'alliance perpétuelle" stipulée entre Dieu et le "peuple élu" a été fondée la doctrine impérialiste, clairement résumée en ces termes : "Puisque Dieu nous a favorisés, nous avons le droit de soumettre les autres nations à notre volonté" [10]. En bref, "l'Israël de la Nouvelle-Angleterre"[11], selon le ministre et théologien John Cotton (1585-1652), aurait dû adopter systématiquement l'hébreu comme langue officielle ; la Divine Providence lui avait confié la mission de convertir les autres peuples à son mode de vie. Cette doctrine a ensuite été formulée par le journaliste et diplomate John L. O'Sullivan (1813-1895), qui l'a résumée par le mot-clé de "Destin Manifeste" lorsqu'il a affirmé que les États-Unis avaient reçu de Dieu lui-même le mandat de s'étendre dans toute l’Amérique du Nord. "Et de telles prétentions, écrit-il dans un article paru le 27 décembre 1845 dans le New York Morning News, sont, au nom du droit dérivé de notre destin manifeste, d'étendre et de posséder tout le continent que la Providence nous a donné pour le développement de la grande expérience de liberté et d'autonomie fédérale qui nous a été confiée". Ce sera le président Wilson qui étendra les revendications de l'Amérique au monde entier, lorsqu'à la fin d'un conflit qu'il comprend comme "la bataille apocalyptique d'Armaggedon, l'affrontement final entre les forces du Bien et les forces du Mal" [12], il invente l'expression "Nouvel ordre mondial" et réitère le dogme selon lequel les États-Unis, "phare du monde" [13], sont "un nouvel Israël, une nation choisie, destinée de façon messianique par la Providence à apporter la loi et l'ordre dans le monde" [14].

Le "Grand Réveil" et les "enfants de la Lumière"

Grâce aux sermons enflammés d'un autre pasteur, Jonathan Edwards (1703-1758), le thème de l'alliance avec Dieu conclue par le nouvel Israël américain avait déclenché entre les années 1830 et 1840 le "Grand Réveil" une vague de fanatisme millénariste avait déferlé du Connecticut sur la Nouvelle-Angleterre, "avec des foules en extase qui écoutaient les sermons des pasteurs itinérants, des femmes en pleurs et en cris qui se tordaient dans l'expérience purificatrice de la 'conversion'"[15]. Au siècle suivant, également en raison de l'arrivée de nouvelles vagues migratoires, les sectes les plus extravagantes prolifèrent, toutes d'inspiration biblique: ‘’Réarmement moral’’, Science chrétienne, Nouvelle Harmonie, les Phalanges intégrales, l'Armée du Salut etc. etc. [16] ; néanmoins le puritanisme ne disparaît pas, mais prend la forme d'une religiosité sécularisée et démocratique.

Quant au thème du "Grand Réveil", il connaît actuellement une nouvelle vie, étant réapparu comme la force d'idées "anti-mondialistes" opposée au projet de la ‘’Grande Restitution’’. Une telle conception a trouvé un terrain fertile dans la faction des trumpistes [17], dont les dirigeants ne comprennent pas seulement des personnalités appartenant aux confessions protestantes les plus disparates [18], comme Donald Trump lui-même, ancien presbytérien et maintenant "chrétien non confessionnel" [19], mais aussi des personnalités juives, comme Jared Kushner et sa femme Ivanka Trump, et catholiques, comme le célèbre agitateur populiste Steve Bannon [20] et l'archevêque catholique Carlo Maria Viganò, ancien nonce apostolique aux États-Unis. Dans une interview accordée le 1er janvier 2021, l'agitateur a demandé à l'archevêque : "Que peuvent faire concrètement les enfants de la Lumière du Grand Réveil pour saper l'alliance impie [du soi-disant "État profond"] avec ce régime communiste [chinois] brutal ? (...) C'est une bataille de notre époque entre les enfants de la Lumière et les enfants des Ténèbres (...)"[21].

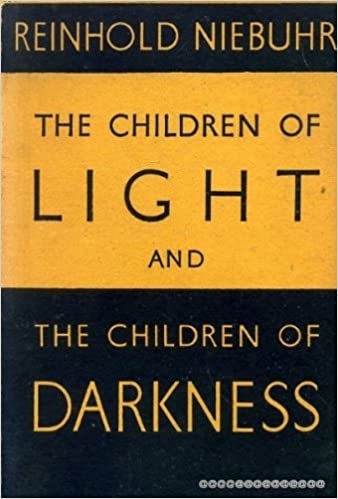

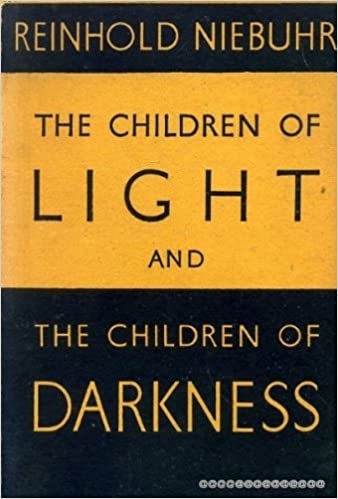

La formule du conflit entre les enfants de la Lumière et les enfants des Ténèbres, que Steve Bannon tire d'une lettre envoyée par Monseigneur Viganò au Président Trump le 12 juin 2020, est un élément eschatologique qui a été injecté dans l'imagerie trumpiste ; mais sa première apparition dans la mythologie politique américaine remonte à 1944, lorsque le théologien réformé Reinhold Niebuhr (1892-1971) a publié un pamphlet à succès intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, sur l'affrontement guerrier en cours entre la démocratie américaine et ses ennemis européens. La formule, que Niebuhr a tirée de la description des Adeptes de la Rose-Croix faite par le philosophe franc-maçon Karl von Eckartshausen (1752-1803)[22] ou directement de certains passages bibliques (Ancien Testament[23] et Nouveau Testament[24]), a été confirmée par le texte d'un manuscrit umranique que l'Université hébraïque de Jérusalem a acquis en 1947. C'est la Règle de la guerre ou Guerre des fils de la Lumière contre les fils des Ténèbres, une apocalypse juive dans laquelle "les membres de la secte (...) constituent (...) les forces du bien par excellence. Contre eux se battront les "fils des ténèbres", une catégorie qui comprend à la fois les païens (...) et (...) la grande masse des Israélites qui n'ont pas adhéré à la secte"[25]. Avant Niebuhr, le thème récemment repris par Viganò et Bannon avait été un leitmotiv publicitaire de la Theosophical Society [26] (fondée en 1875 à New York) et du magicien britannique Aleister Crowley [27] (1875-1947), qui s'était installé à New York à la veille de la Première Guerre mondiale.

La formule du conflit entre les enfants de la Lumière et les enfants des Ténèbres, que Steve Bannon tire d'une lettre envoyée par Monseigneur Viganò au Président Trump le 12 juin 2020, est un élément eschatologique qui a été injecté dans l'imagerie trumpiste ; mais sa première apparition dans la mythologie politique américaine remonte à 1944, lorsque le théologien réformé Reinhold Niebuhr (1892-1971) a publié un pamphlet à succès intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, sur l'affrontement guerrier en cours entre la démocratie américaine et ses ennemis européens. La formule, que Niebuhr a tirée de la description des Adeptes de la Rose-Croix faite par le philosophe franc-maçon Karl von Eckartshausen (1752-1803)[22] ou directement de certains passages bibliques (Ancien Testament[23] et Nouveau Testament[24]), a été confirmée par le texte d'un manuscrit umranique que l'Université hébraïque de Jérusalem a acquis en 1947. C'est la Règle de la guerre ou Guerre des fils de la Lumière contre les fils des Ténèbres, une apocalypse juive dans laquelle "les membres de la secte (...) constituent (...) les forces du bien par excellence. Contre eux se battront les "fils des ténèbres", une catégorie qui comprend à la fois les païens (...) et (...) la grande masse des Israélites qui n'ont pas adhéré à la secte"[25]. Avant Niebuhr, le thème récemment repris par Viganò et Bannon avait été un leitmotiv publicitaire de la Theosophical Society [26] (fondée en 1875 à New York) et du magicien britannique Aleister Crowley [27] (1875-1947), qui s'était installé à New York à la veille de la Première Guerre mondiale.

"Enfants de la Lumière" semble donc être la nouvelle désignation de ceux qui, dans les années 1890, ont été identifiés par la célèbre organisation fondamentaliste Christian Identity comme "les seuls, authentiques, littéralement les vrais enfants de Dieu". La déclaration doctrinale de l'organisation proclamait : " Nous croyons que les États-Unis sont le lieu qui a été prophétisé (Sam. II 7:10 ; Ésa. II:12 ; Ézéch. 36:24) où les chrétiens de toutes les tribus d'Israël se rassembleront (...) L'Amérique du Nord est le désert où Dieu a apporté les graines dispersées d'Israël (...) où le désert fleurit comme la rose " [28].

Fondamentalement, les motifs apocalyptiques "judéo-chrétiens" ravivés aux États-Unis par Steve Bannon (et en Europe par certains idéologues du "souverainisme") s'inscrivent dans la vieille tendance fondamentaliste relancée dans les années 1980 par la vague conservatrice qui a installé Ronald Reagan à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est une tendance qui traverse toutes les administrations américaines des quatre-vingts dernières années et qui a pour père le pasteur évangélique Bill Graham (1918-2018), chef de l'Eglise baptiste du Sud (14 millions de fidèles). Célèbre pour son action évangélique au niveau international et pour avoir exercé "sa charge pastorale auprès des différents locataires qui se sont succédé à la Maison Blanche, d'Eisenhower à Bill Clinton" [29], le pasteur Graham "a mêlé une théologie fondamentaliste à des choix politiques conservateurs : on pense à l'approche anticommuniste virulente de certains de ses sermons radiophoniques, à sa défense publique du sénateur Mc Carthy pendant les années de la "chasse aux sorcières" et à son soutien à la guerre au Vietnam" [30].

Dans la plupart des cas, en fait, la doctrine morale des sectes protestantes a fourni les justifications appropriées pour les actions étrangères et les guerres d'agression menées par la superpuissance américaine. "Lorsque la nouvelle pratique du néocolonialisme a été définie, [les missionnaires protestants] ont été envoyés, et sont toujours envoyés avec le ‘’Corps de la Paix’’, dans des pays désignés pour les mêmes objectifs. Ils doivent être considérés comme des agents du gouvernement américain, engagés dans la propagande et l'espionnage. Les missions protestantes à l'étranger sont donc financées soit par des groupes économiques privés ayant des intérêts dans le pays néocolonial donné (...) soit par le gouvernement américain directement, soit par une combinaison des deux"[31].

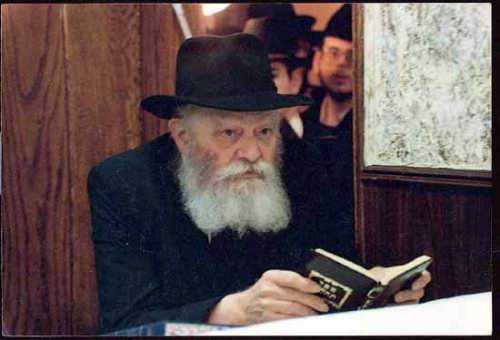

Mais des scénarios apocalyptiques sont également évoqués dans les milieux non protestants. La conviction de la fin des temps, répandue dans la vaste zone du fondamentalisme protestant américain, converge avec les attentes messianiques cultivées dans les milieux juifs. À cet égard, on peut citer comme exemple une secte d'origine hassidique : celle des Lubavitchers. "La secte Chabad Lubavitch", écrit un juif américain, "a quitté la Russie pour New York en 1940, dirigée par le rabbin Yosef Yitzhok Schneersohn, auquel a succédé son gendre, le rabbin Menachem Mendel Schneerson. Beaucoup de disciples des Lubavitch en sont venus à croire que Schneerson était le messie que les prophéties juives avaient prédit. Les vrais croyants l'appelaient le roi Moshiach. Il est mort en 1994 à l'âge de 92 ans"[32]. En 1991, Rebbe Schneerson avait dit à ses disciples : "J'ai fait tout ce que je pouvais pour amener le Messie, maintenant je vous transmets cette mission ; faites tout ce que vous pouvez pour l'amener ! Il a ensuite lancé une campagne médiatique pour annoncer le début de l'ère messianique ; parmi les nombreuses annonces, une page entière a été publiée dans le New York Times, invitant les gens à se préparer à l'arrivée imminente du Messie. La secte des Lubavitcher est particulièrement influente aux États-Unis, où elle compte également des adeptes dans les milieux politiques. En 1983, le Congrès et le Président des États-Unis ont décerné au rabbin Menachem Mendel Schneerson le National Honor Roll et ont décrété que le jour de sa naissance, le 11e Nisan du calendrier juif, soit proclamé "Journée de l'éducation et du partage". Le 2 novembre 1994 (date anniversaire de la Déclaration Balfour), les deux chambres des États-Unis ont approuvé à l'unanimité l'attribution posthume de la médaille d'or du Congrès américain à Rebbe Schneerson, en reconnaissance de l'éminent rabbin pour ses "contributions extraordinaires à l'éducation mondiale, à la morale et à ses importantes actions caritatives". Lors de la cérémonie de remise de la médaille, le président Bill Clinton a déclaré : "L'éminence de feu le Rabbin en tant que dirigeant moral de notre nation a été reconnue par tous les présidents depuis Richard Nixon"[33].

L'actuel président Joe R. Biden peut se targuer d'une longue familiarité avec la secte des Lubavitcher. Dès 2008, David Margules, président de Chabad Lubavitch du Delaware, a exprimé l'enthousiasme de sa communauté pour les positions pro-sionistes de Biden : "Il a acquis la réputation d'être un fervent défenseur d'Israël"[34]. Six ans plus tard, alors qu'il participait en tant que vice-président à l'allumage de la Menorah nationale et qu'il vantait la centralité des valeurs juives dans la vie américaine ("l'héritage juif, la culture juive, les valeurs juives sont une partie si essentielle de ce que nous sommes"), Biden se référait explicitement à l'enseignement de Rebbe Schneerson et exprimait son souhait d'une nouvelle augmentation du pouvoir de la secte : "Puissiez-vous tous croître de force en force"[35].

NOTES

[1] Massimo Introvigne, Le sètte cristiane. Dai Testimoni di Geova al Reverendo Moon, Mondadori, Milano 1990, p. 8.

[2] Massimo Introvigne, op. cit., p. 19.

[3] Contre lui, le Conseil Spirituel Musulman du Daghestan diffuse un document qui l’accuse « d’avoir diffusé force corruption sur la terre et d’avoir fait mésusage du nom de l’Islam parmi ceux qui ne savent pas grand chose de l’Islam, en se travestissant en érudit pour dissimuler aux gens sa véritable identité ».

[4] Nazim al-Haqqani, Pure Hearts, Zero Publications, London 1998, p. 40. Cit. in: Rhiannon Conner, From Amuq to Glastonbury: Situating the apocalypticism of Shaykh Nazim and the Naqshbandi-Haqqaniya, University of Exeter, 2015, p. 121.

[5] https://youtu.be/fxfMhf4S0DQ (Youtube, 13 ottobre 2013).

[6] Sur l’influence du puritanisme sur la formation des Etats-Unis, voir surtout S. Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self, Yale University Press, New Haven 1975. Si veda anche: G.T. Amos, Defending the Declaration. How the Bible Influenced the Writing of the Declaration of Independence, Wolgemut & Hyatt 1990; A.J. Reck, The Declaration of Independance as an “Expression of the American Mind”, in “Revue Internationale de Philosophie”, XXXI, 1977, 3-4, pp. 401-437; W. Cullen Dennis, Puritanism as the Basis for American Conservatism, in “Modern Age”, autunno 1974, pp. 404-413.

[7] « L’Amérique est donc née d’une aventure à caractère religieux, biblique plus exactement. Et, dès le départ, le mythe de la Terre Promise, propagée par toute une série de sectes, s’yest révélé sous forme immanente. Il a pris la forme d’une religiosité sociale (Giorgio Locchi – Alain de Benoist, Il male americano, Settimo Sigillo, Roma 2015, p. 27).

[8] R.C. Winthrop, Life and Letters of J. Winthrop, 2 voll., Boston 1864-1967, vol. I, p. 57; cit. in T. Bonazzi, Il sacro esperimento, Il Mulino, Bologna 1970, p. 38.

[9] Peter Bulkeley, The Gospel-Covenant or the Covenant of Grace opened, Londra 1651, p. 431, cit. in T. Bonazzi, op. cit., p. 23.

[10] William Culden Dennis, Puritanism as the Basis for American Conservatism, “Modern Age”, autunno 1974.

[11] Sacvan Bercovitch, America puritana, Editori Riuniti, Roma 1992, p. 45.

[12] Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazia e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 39.

[13] Anders Stephanson, Destino manifesto. L’espansionismo americano e l’Impero del Bene, Feltrinelli, Milano 2004, p. 154.

[14] Anders Stephanson, op. cit., p. 150.

[15] Romolo Gobbi, America contro Europa. L’antieuropeismo degli americani dalle origini ai giorni nostri, M&B, Milano 2002, p. 48.

[16] Cfr. John Humphrey Noyes, Strange Cults and Utopias of 19th Century America, Dover Publ., New York 1966.

[17] Non seulement parmi les adeptes américains du trumpisme mais aussi danslesmilieux philo-trumpistes de l’Internationale ‘’souverainiste’’. Le thème du ’’Grand Réveil’’, en fait, occupe une position centrale dans la mystique apocalyptique d’Alexandre Douguine, lequel affirme: “Our fight is no more against America. (…) There are only two parties in the world: globalist party of Great Reset and anti-globalist party of Great Awakening. And nothing in the middle. Between them there is abyss. It wants to be filled with oceans of blood. The blood of Ashley Babbitt is the first drop. (…) Trumpism is much more important than Trump himself. Trump has the merit to start the process. Now we need go further.” (A. Dugin, Great Awakening: The future starts now, www.geopolitica.ru).

[18] ‘’Les Eglises protestantes américaines peuvent se regrouper en une cinquantaine de courants : les Adventistes, les Baptistes, les Luthériens, les Méthodistes, les Pentecôtistes, les Presbytériens, les Réformés, etc. Ensuite, à leur tour, la majorité de ces confessions se subdivise en une quantité de sous-groupes, en pratique, cela équivaut à un grand nombre de congrégations indépendantes sur tous plans qui se reconnaissent cependant sous le dénominateur commun du courant auquel elles appartiennent. Par exemple, l’Eglise pentecôtiste américaine comprend les dénominations indépendantes suivantes : Apostolic Faith, Assemblies of God, Bible Church of Christ, Bible Way Church of Our Lord Jesus Christ World Wide, Church of God, Church of God Profecy, Congregational Holiness Church, General Council Christian Churches of North America, International Church of the Fourasquare Gospel, Open Bible Standard Churches, Pentecostal Assemblies of the World, Pentecostal Church of God, United Pentecostal Church International, Pentecostal Free-Will Baptist Church. Des subdivisions analogues existent pour toutes les autres églises protestantes américaines, portant le nombre de congragations indépendantes à environ 140. Cela ne vaut que pour les dénominations majeures: mais il faut aussi tenir compte des ministres du culte indépendants, ne comprenant qu’une seule paroisse. A tout cela, il convient d’ajouter toutes les sectes qui ne sont pas protestantes au sens traditionnel et historique du terme, et qui, à ce titre, ne sont pas reconnues par les autres (…) Lesplus importantes sont les Mormons, les Témoins de Jéhovah, la Worldwide Church of God et l’Armée du Salut » (John Kleeves, Un paese pericoloso. Breve storia non romanzata degli Stati Uniti d’America, SEB, Cusano Milanino 1999, pp. 245-246).

[19] Déclaration faite par lui en octobre 2020dans le cadre d’un entretien à Religion News Service.

[20] C. Mutti, L’Internazionale sovranista a difesa della “civiltà giudeo-cristiana”, “Eurasia” 3/2019, pp. 131-138; Idem, Sovranisti a sovranità limitata, in: AA. VV., Inganno Bannon, Cinabro Edizioni, Roma 2019, pp. 83-102.

[21] Entretien accordé à “War Room”, retranscrit le 4 janvier 2021 sur www.lifesitenews.com

[22] Karl von Eckartshausen, Aufschlüsse über Magie, München 1790.

[23] Sapienza 18, 4.

[24] Luca 16, 8; Giov. 12, 36 e 3, 19-21; Efesini 5, 7-9.

[25] J. Alberto Soggin, I manoscritti del Mar Morto, Newton Compton, Roma 1978, pp. 49-50.

[26] Cfr. Katherine Tingley and Her Pupils, The Mysteries of the Heart Doctrine, The Theosophical Publ. Company, Point Loma, California, 1902, pp. 118, 171, 272, 307.

[27] “(…) all the mysteries of nature are preserved in this school for the children of light” (“The Equinox. The Review of Scientific Illuminism”, a. V, vol. I, n. 1, marzo 1909, p. 7). “And my kingdom is for the children of light who trample under foot the garment of shame, and rend from their loins the sackcloth of modesty” (Ibid. p. 194). “Children of Light, Fellows of the Holy Ghost, perfect pure, Companions of the Sangreal, illustrious Knights of the Sacrosanct Order of Kadosch (…)” (Samuel Weiser, The Secret Rituals of the O.T.O. Edited and Introduced by Francis King, New York, 1973, p. 212). “There is no royal road to illumination; that which I say in Light is true to the children of Light; to them of darkness is a confusion and a snare” (Aleister Crowley, KONX OM PAX. Essays in Light, Celephaïs Press Ulthar – Sarkomand – Inquanok, Leeds 2004, p. x).

[28] Paolo Naso, Il libro e la spada, Claudiana, Torino 2000, p. 187.

[29] Paolo Naso, op. cit., p. 166.

[30] Paolo Naso, op. cit., p. 169.

[31] John Kleeves, op. cit., p. 249.

[32] Rick Alan Ross, Le sette dentro e fuori. Come le persone vi entrano e vi [sic] possono uscire, Anteo Edizioni, Cavriago 2015, pp. 311-312.

[33] “The late Rebbe’s eminence as a moral leader for our country was recognized by every president since Richard Nixon”. https://elirab.me/tag/rebbe/

[34] Dvora Lakein, Delaware Jewish Community on Senator Joe Biden, http://www4.lubavitch.com, 8 settembre 2008.

[35] When Joe Biden quoted the Rebbe, anash.org, 8 novembre 2020.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

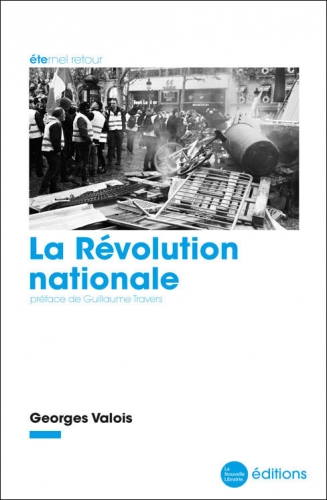

Pour se procurer le livre, voici le lien vers le site de la nouvelle librairie :

Pour se procurer le livre, voici le lien vers le site de la nouvelle librairie :

Mais ce fut encore raté, il venait de publier sur le poète britannique, un Barthelet, Le ciel de Cambridge Rupert Brooke, la mort et la poésie, qui n’avait obtenu qu’un succès d’estime et sans le rejeter, il ne voyait pas l’intérêt de publier maintenant du Brooke dont tout le monde se fichait.

Mais ce fut encore raté, il venait de publier sur le poète britannique, un Barthelet, Le ciel de Cambridge Rupert Brooke, la mort et la poésie, qui n’avait obtenu qu’un succès d’estime et sans le rejeter, il ne voyait pas l’intérêt de publier maintenant du Brooke dont tout le monde se fichait.

C'est ce qu'écrit un initié, le fondateur du CESNUR (‘’Centre d'étude des nouvelles religions’’), qui, en présentant son panorama des sectes chrétiennes, souligne la relation étroite existant entre le phénomène du sectarisme chrétien et la réalité quotidiennes aux États-Unis. La plupart des groupes qui se présentent sous le nom de "sectes" ou de "nouveaux mouvements religieux" - observe le sociologue - sont nés aux États-Unis : c'est le cas des Témoins de Jéhovah, des Mormons, de la Science chrétienne, de la Scientologie. Pour d'autres mouvements divers d'origine orientale ou européenne, l'expansion commence généralement par le transfert d'un leader aux États-Unis, une translatio à laquelle on attribue souvent une signification symbolique"[2]. 2] A titre d'exemple, Introvigne rappelle que le premier transfert d'une secte vers la "terre promise" américaine a eu lieu en 1774, lorsque Mother Ann Lee (1736-1784), chef du groupe des Shakers, a débarqué à New York ; Il mentionne ensuite l'arrivée plus récente aux États-Unis de certains "maîtres spirituels" célèbres, dont le fondateur du mouvement Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), le révérend Moon (1920-2012) et le gourou "orange" Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). Si l'on voulait, on pourrait rappeler d'autres cas exemplaires, comme celui du controversé "shaykh" du prince Charles d'Angleterre, Nazim al-Haqqani al-Qubrusi (1922-2014)[3], qui, après avoir prophétisé une attaque russe contre la Turquie qui aurait été le début de la "plus grande guerre avant le Dernier Jour"[4], a inauguré en 1991, par une visite à Disneyland[5], une série de voyages aux États-Unis ; ou comme celle de son successeur Hisham Kabbani (1945 - ), qui, après avoir créé un Ordre soufi d'Amérique, a obtenu la reconnaissance officielle de sa fonction lors d'une série de rencontres avec George Bush, Bill Clinton et Hillary Clinton.

C'est ce qu'écrit un initié, le fondateur du CESNUR (‘’Centre d'étude des nouvelles religions’’), qui, en présentant son panorama des sectes chrétiennes, souligne la relation étroite existant entre le phénomène du sectarisme chrétien et la réalité quotidiennes aux États-Unis. La plupart des groupes qui se présentent sous le nom de "sectes" ou de "nouveaux mouvements religieux" - observe le sociologue - sont nés aux États-Unis : c'est le cas des Témoins de Jéhovah, des Mormons, de la Science chrétienne, de la Scientologie. Pour d'autres mouvements divers d'origine orientale ou européenne, l'expansion commence généralement par le transfert d'un leader aux États-Unis, une translatio à laquelle on attribue souvent une signification symbolique"[2]. 2] A titre d'exemple, Introvigne rappelle que le premier transfert d'une secte vers la "terre promise" américaine a eu lieu en 1774, lorsque Mother Ann Lee (1736-1784), chef du groupe des Shakers, a débarqué à New York ; Il mentionne ensuite l'arrivée plus récente aux États-Unis de certains "maîtres spirituels" célèbres, dont le fondateur du mouvement Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), le révérend Moon (1920-2012) et le gourou "orange" Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). Si l'on voulait, on pourrait rappeler d'autres cas exemplaires, comme celui du controversé "shaykh" du prince Charles d'Angleterre, Nazim al-Haqqani al-Qubrusi (1922-2014)[3], qui, après avoir prophétisé une attaque russe contre la Turquie qui aurait été le début de la "plus grande guerre avant le Dernier Jour"[4], a inauguré en 1991, par une visite à Disneyland[5], une série de voyages aux États-Unis ; ou comme celle de son successeur Hisham Kabbani (1945 - ), qui, après avoir créé un Ordre soufi d'Amérique, a obtenu la reconnaissance officielle de sa fonction lors d'une série de rencontres avec George Bush, Bill Clinton et Hillary Clinton.

La formule du conflit entre les enfants de la Lumière et les enfants des Ténèbres, que Steve Bannon tire d'une lettre envoyée par Monseigneur Viganò au Président Trump le 12 juin 2020, est un élément eschatologique qui a été injecté dans l'imagerie trumpiste ; mais sa première apparition dans la mythologie politique américaine remonte à 1944, lorsque le théologien réformé Reinhold Niebuhr (1892-1971) a publié un pamphlet à succès intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, sur l'affrontement guerrier en cours entre la démocratie américaine et ses ennemis européens. La formule, que Niebuhr a tirée de la description des Adeptes de la Rose-Croix faite par le philosophe franc-maçon Karl von Eckartshausen (1752-1803)[22] ou directement de certains passages bibliques (Ancien Testament[23] et Nouveau Testament[24]), a été confirmée par le texte d'un manuscrit umranique que l'Université hébraïque de Jérusalem a acquis en 1947. C'est la Règle de la guerre ou Guerre des fils de la Lumière contre les fils des Ténèbres, une apocalypse juive dans laquelle "les membres de la secte (...) constituent (...) les forces du bien par excellence. Contre eux se battront les "fils des ténèbres", une catégorie qui comprend à la fois les païens (...) et (...) la grande masse des Israélites qui n'ont pas adhéré à la secte"[25]. Avant Niebuhr, le thème récemment repris par Viganò et Bannon avait été un leitmotiv publicitaire de la Theosophical Society [26] (fondée en 1875 à New York) et du magicien britannique Aleister Crowley [27] (1875-1947), qui s'était installé à New York à la veille de la Première Guerre mondiale.

La formule du conflit entre les enfants de la Lumière et les enfants des Ténèbres, que Steve Bannon tire d'une lettre envoyée par Monseigneur Viganò au Président Trump le 12 juin 2020, est un élément eschatologique qui a été injecté dans l'imagerie trumpiste ; mais sa première apparition dans la mythologie politique américaine remonte à 1944, lorsque le théologien réformé Reinhold Niebuhr (1892-1971) a publié un pamphlet à succès intitulé Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, sur l'affrontement guerrier en cours entre la démocratie américaine et ses ennemis européens. La formule, que Niebuhr a tirée de la description des Adeptes de la Rose-Croix faite par le philosophe franc-maçon Karl von Eckartshausen (1752-1803)[22] ou directement de certains passages bibliques (Ancien Testament[23] et Nouveau Testament[24]), a été confirmée par le texte d'un manuscrit umranique que l'Université hébraïque de Jérusalem a acquis en 1947. C'est la Règle de la guerre ou Guerre des fils de la Lumière contre les fils des Ténèbres, une apocalypse juive dans laquelle "les membres de la secte (...) constituent (...) les forces du bien par excellence. Contre eux se battront les "fils des ténèbres", une catégorie qui comprend à la fois les païens (...) et (...) la grande masse des Israélites qui n'ont pas adhéré à la secte"[25]. Avant Niebuhr, le thème récemment repris par Viganò et Bannon avait été un leitmotiv publicitaire de la Theosophical Society [26] (fondée en 1875 à New York) et du magicien britannique Aleister Crowley [27] (1875-1947), qui s'était installé à New York à la veille de la Première Guerre mondiale.

L’empereur reçoit pour dix ans la souveraineté sur Jérusalem, Bethléem et la Haute-Galilée, où se niche, à flanc de colline, la ville de Nazareth, tandis que les mahométans gardent, dans la ville sainte, le contrôle de la mosquée al-Aqsa et le Mont Moriah (soit le quartier du Temple). Cet accord jette le pape dans une fureur prodigieuse : les dévots de Mahomet n’ont pas été étrillés en bataille rangée et une partie de Jérusalem leur est laissée, notamment celle qui intéresse au plus haut point les Chevaliers du Temple, respectueusement soumis au pontife. Le 14 mars 1229, Frédéric fait son entrée solennelle à Jérusalem, où il est sacré roi le 16, en l’église du Saint-Sépulcre, boudé, sur ordre du pape, par le patriarche latin et les chevaliers des Ordres militaires.

L’empereur reçoit pour dix ans la souveraineté sur Jérusalem, Bethléem et la Haute-Galilée, où se niche, à flanc de colline, la ville de Nazareth, tandis que les mahométans gardent, dans la ville sainte, le contrôle de la mosquée al-Aqsa et le Mont Moriah (soit le quartier du Temple). Cet accord jette le pape dans une fureur prodigieuse : les dévots de Mahomet n’ont pas été étrillés en bataille rangée et une partie de Jérusalem leur est laissée, notamment celle qui intéresse au plus haut point les Chevaliers du Temple, respectueusement soumis au pontife. Le 14 mars 1229, Frédéric fait son entrée solennelle à Jérusalem, où il est sacré roi le 16, en l’église du Saint-Sépulcre, boudé, sur ordre du pape, par le patriarche latin et les chevaliers des Ordres militaires.

La situation immobilière est pareille pour le personnage du roman « Simulacres » - il habite dans une micro-chambre d’un complexe des condominiums à plusieurs étages où on peut trouver tout – du service d’un psychiatre ou un chapelain jusqu’à la boulangerie.

La situation immobilière est pareille pour le personnage du roman « Simulacres » - il habite dans une micro-chambre d’un complexe des condominiums à plusieurs étages où on peut trouver tout – du service d’un psychiatre ou un chapelain jusqu’à la boulangerie.

D'autre part, la soi-disant "nouvelle droite", si une telle tendance existe encore véritablement, je pense, n'est bien consciente, d’une part, des liens entre Spengler et la révolution conservatrice allemande et, d’autre part, la nouvelle identité et la pensée anti-décadente, que si l'on se concentre sur la figure de Robert Steuckers.

D'autre part, la soi-disant "nouvelle droite", si une telle tendance existe encore véritablement, je pense, n'est bien consciente, d’une part, des liens entre Spengler et la révolution conservatrice allemande et, d’autre part, la nouvelle identité et la pensée anti-décadente, que si l'on se concentre sur la figure de Robert Steuckers. Il est évident que le contenu du blog est influencé par le philosophe allemand Oswald Spengler, et son idée du déclin de l'Occident. Pourquoi diriez-vous que sa philosophie est toujours importante à notre époque, et dans quelle mesure ses prédictions sur le déclin et ses vues sur la montée et le déclin des cultures se sont réalisées, selon vous ?

Il est évident que le contenu du blog est influencé par le philosophe allemand Oswald Spengler, et son idée du déclin de l'Occident. Pourquoi diriez-vous que sa philosophie est toujours importante à notre époque, et dans quelle mesure ses prédictions sur le déclin et ses vues sur la montée et le déclin des cultures se sont réalisées, selon vous ? Quelles sont les principales caractéristiques d'une culture en déclin, et comment pouvons-nous, en tant qu'Européens, lutter contre ce déclin ? Est-il possible de le surmonter, ou un tel déclin est-il inévitable ?

Quelles sont les principales caractéristiques d'une culture en déclin, et comment pouvons-nous, en tant qu'Européens, lutter contre ce déclin ? Est-il possible de le surmonter, ou un tel déclin est-il inévitable ? Pour les "conservateurs", c'est l'allergie et l'indigestion, mais avant d'avoir lu des auteurs décisifs comme Costanzo Preve ou Diego Fusaro, mon étude de l'œuvre de Marx m'avait déjà amené à la conclusion que le plus authentique des Marx, l'aristotélicien et le communautariste, le penseur idéaliste de la Totalité organique, n'a rien à voir avec le Marx des marxistes ni avec toute cette gauche dégénérée postmoderne, qui oublie tout du travail, de l'aspect productif de la vie sociale et est au contraire obsédée par ce que l'écrivain Juan Manuel de Prada appelle les "droits de codécision" (le droit à l'aberration sexuelle, à l'autodétermination des sexes et à la jouissance hédonique illimitée).

Pour les "conservateurs", c'est l'allergie et l'indigestion, mais avant d'avoir lu des auteurs décisifs comme Costanzo Preve ou Diego Fusaro, mon étude de l'œuvre de Marx m'avait déjà amené à la conclusion que le plus authentique des Marx, l'aristotélicien et le communautariste, le penseur idéaliste de la Totalité organique, n'a rien à voir avec le Marx des marxistes ni avec toute cette gauche dégénérée postmoderne, qui oublie tout du travail, de l'aspect productif de la vie sociale et est au contraire obsédée par ce que l'écrivain Juan Manuel de Prada appelle les "droits de codécision" (le droit à l'aberration sexuelle, à l'autodétermination des sexes et à la jouissance hédonique illimitée).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française). Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ? Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité. « L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

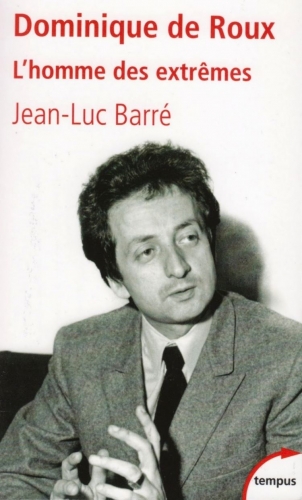

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».  Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures.

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures. Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Le deuxième volume de la trilogie, récemment publié, L'homme sans ombre (Carbonio editore, 299 p., 16,50 euros) peut être lu et apprécié indépendamment du premier livre, étant un autre chapitre de la vie de l'écrivain Gérard Sorme, cette fois-ci centré sur le sexe : une sorte de "journal intime" comme le dit le sous-titre. Pour Sorme, le sexe est un élément d'inspiration pour ses histoires, afin d'élargir sa conscience, un peu comme à Londres dans les années 60 où l'on affirmait la consommation de drogues, et donc il s'engage à avoir une vie intense dans ce domaine et, dans un journal intime, il transcrit ses expériences, ses rencontres, les filles avec lesquelles il sort et ses pensées à leur sujet. Gertrude, Caroline, Madeleine, Charlotte, Mary, les femmes et les visages, les mots et les corps se succèdent jusqu'à ce qu'il rencontre et conquière Diana, une femme mariée à un musicien fou qui est un peu plus âgée qu'elle. Gérard tombe profondément amoureux.

Le deuxième volume de la trilogie, récemment publié, L'homme sans ombre (Carbonio editore, 299 p., 16,50 euros) peut être lu et apprécié indépendamment du premier livre, étant un autre chapitre de la vie de l'écrivain Gérard Sorme, cette fois-ci centré sur le sexe : une sorte de "journal intime" comme le dit le sous-titre. Pour Sorme, le sexe est un élément d'inspiration pour ses histoires, afin d'élargir sa conscience, un peu comme à Londres dans les années 60 où l'on affirmait la consommation de drogues, et donc il s'engage à avoir une vie intense dans ce domaine et, dans un journal intime, il transcrit ses expériences, ses rencontres, les filles avec lesquelles il sort et ses pensées à leur sujet. Gertrude, Caroline, Madeleine, Charlotte, Mary, les femmes et les visages, les mots et les corps se succèdent jusqu'à ce qu'il rencontre et conquière Diana, une femme mariée à un musicien fou qui est un peu plus âgée qu'elle. Gérard tombe profondément amoureux. Wilson dans Night Rites fait référence au crime et à la recherche de la définition mentale d'un jeu psychologique qui pourrait obséder le tueur en série. Au contraire, au centre du récit de L'Homme sans ombre, il n'y a pas vraiment que le sexe, comme les critiques et l'auteur lui-même voudraient nous le faire croire. Il y en a, bien sûr, mais avec une plus grande prépondérance de la magie. En fait, dans la première partie, Wilson déclare : "Je suis certain d'une chose : l'énergie sexuelle est aussi proche de la magie - du surnaturel - que les êtres humains en ont jamais fait l'expérience. Elle mérite une étude continue et attentive. Aucune étude n'est aussi profitable pour le philosophe. Dans l'énergie sexuelle, il peut observer le but de l'univers en action". Cette phrase, qui dans la réalité moderne et dans le Londres du Swinging des années 1960, était considérée comme l'exaltation des sens et de la luxure sexuelle comme la gratification du désir, renvoie en fait à un thème central de la magie : l'utilisation de la plus grande force existante - le sexe - pour accéder aux forces de l'Univers et plier les forces de la nature (mentionnée à plusieurs reprises par l'écrivain anglais) à sa volonté. Un enseignement qui est présent dans toutes les doctrines ésotériques de n'importe quelle partie du monde (Cf. Evola, Metafisica del sesso, Ed. Mediterranee ; Weininger, Sesso e carattere, Ed. Mediterranee, etc.). Mais le monde moderne n'interprète le sexe que dans une dimension consumériste et comme une source de plaisir physique, et c'est tout.

Wilson dans Night Rites fait référence au crime et à la recherche de la définition mentale d'un jeu psychologique qui pourrait obséder le tueur en série. Au contraire, au centre du récit de L'Homme sans ombre, il n'y a pas vraiment que le sexe, comme les critiques et l'auteur lui-même voudraient nous le faire croire. Il y en a, bien sûr, mais avec une plus grande prépondérance de la magie. En fait, dans la première partie, Wilson déclare : "Je suis certain d'une chose : l'énergie sexuelle est aussi proche de la magie - du surnaturel - que les êtres humains en ont jamais fait l'expérience. Elle mérite une étude continue et attentive. Aucune étude n'est aussi profitable pour le philosophe. Dans l'énergie sexuelle, il peut observer le but de l'univers en action". Cette phrase, qui dans la réalité moderne et dans le Londres du Swinging des années 1960, était considérée comme l'exaltation des sens et de la luxure sexuelle comme la gratification du désir, renvoie en fait à un thème central de la magie : l'utilisation de la plus grande force existante - le sexe - pour accéder aux forces de l'Univers et plier les forces de la nature (mentionnée à plusieurs reprises par l'écrivain anglais) à sa volonté. Un enseignement qui est présent dans toutes les doctrines ésotériques de n'importe quelle partie du monde (Cf. Evola, Metafisica del sesso, Ed. Mediterranee ; Weininger, Sesso e carattere, Ed. Mediterranee, etc.). Mais le monde moderne n'interprète le sexe que dans une dimension consumériste et comme une source de plaisir physique, et c'est tout. Un jeune homme en colère

Un jeune homme en colère

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée.

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée. La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

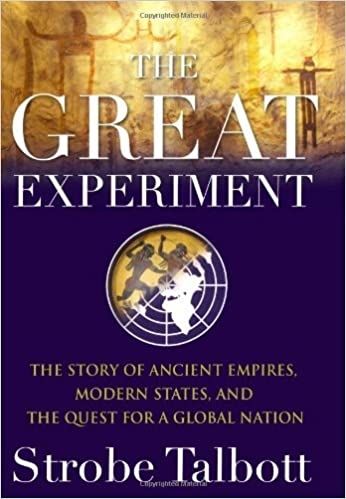

Dans le même esprit, le secrétaire d'État adjoint de Bill Clinton, Strobe Talbott, a déclaré peu après avoir quitté ses fonctions que les États-Unis n'existeront pas "sous leur forme actuelle" au XXIe siècle parce que le concept de nation lui-même deviendra obsolète. Talbott a déclaré en 1992, et réitéré dans son livre de 2008, The Great Experiment, qu'au XXIe siècle "la nation telle que nous la connaissons sera obsolète ; tous les États reconnaîtront une autorité unique et mondiale et tous les pays seront fondamentalement des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances changeantes. Aussi permanentes et même sacrées qu'elles puissent paraître à un moment donné, ils sont en fait tous artificiels et temporaires".

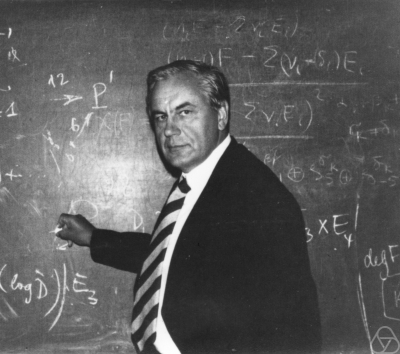

Dans le même esprit, le secrétaire d'État adjoint de Bill Clinton, Strobe Talbott, a déclaré peu après avoir quitté ses fonctions que les États-Unis n'existeront pas "sous leur forme actuelle" au XXIe siècle parce que le concept de nation lui-même deviendra obsolète. Talbott a déclaré en 1992, et réitéré dans son livre de 2008, The Great Experiment, qu'au XXIe siècle "la nation telle que nous la connaissons sera obsolète ; tous les États reconnaîtront une autorité unique et mondiale et tous les pays seront fondamentalement des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances changeantes. Aussi permanentes et même sacrées qu'elles puissent paraître à un moment donné, ils sont en fait tous artificiels et temporaires". Face à la brutalité gratuite de leur régime, les Américains normaux ne devraient pas désespérer. La partie n'est pas gagnée parce que rien dans l'histoire n'est "inévitable". En 1996, une période terrible pour le peuple russe, j'ai rencontré le célèbre mathématicien et penseur conservateur Igor Shafarevich (Chafarévitch)à Moscou et je lui ai demandé s'il y avait un espoir de redressement de la Russie. Il m'a répondu : "En tant que mathématicien, je ne peux pas proposer un modèle de rétablissement empiriquement viable ; mais en tant que chrétien orthodoxe, je crois que l'effet bienveillant du Saint-Esprit est possible, donc probablement, par conséquent, imminent".

Face à la brutalité gratuite de leur régime, les Américains normaux ne devraient pas désespérer. La partie n'est pas gagnée parce que rien dans l'histoire n'est "inévitable". En 1996, une période terrible pour le peuple russe, j'ai rencontré le célèbre mathématicien et penseur conservateur Igor Shafarevich (Chafarévitch)à Moscou et je lui ai demandé s'il y avait un espoir de redressement de la Russie. Il m'a répondu : "En tant que mathématicien, je ne peux pas proposer un modèle de rétablissement empiriquement viable ; mais en tant que chrétien orthodoxe, je crois que l'effet bienveillant du Saint-Esprit est possible, donc probablement, par conséquent, imminent".

L'IRGET (Institut René Guénon d'études traditionnelles), fondé en 1984 dans la ville de São Paulo par le journaliste Luiz Pontual, se consacre à l'étude et à l'enseignement de l'œuvre de René Guénon, comme l'indique la page d'accueil de cet institut. Il est intéressant de noter que Luiz Pontual est également un admirateur de l'œuvre d’Evola, reconnaissant son opposition tout aussi radicale au monde moderne. Cependant, sur le site de l'IRGET, Pontual déclare : "D'autre part, les partisans d'Evola nous reprochent de ne pas le mettre à niveau ou de le placer au-dessus de Guénon. À ces derniers, nous faisons référence à Evola lui-même, qui a écrit dans ses livres, plus d'une fois, la fierté d'être un Kshatrya (porteur du pouvoir temporel) et reconnaissait en Guénon le figure d’un Brahmane (détenteur de l’autorité spirituelle). Cela nous dispense de toute autre explication". Le journaliste Luiz Pontual montre qu'il ne connaît pas l'œuvre d'Evola en profondeur, car le penseur italien affirme que, dans les temps primordiaux, à l'âge d'or, il n'y avait pas de séparation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. La figure de la royauté sacrée, du roi-prêtre, du pontifex, du divin empereur dans les civilisations traditionnelles, atteste la présence d'une autorité supérieure à la caste des prêtres et à celle des guerriers.

L'IRGET (Institut René Guénon d'études traditionnelles), fondé en 1984 dans la ville de São Paulo par le journaliste Luiz Pontual, se consacre à l'étude et à l'enseignement de l'œuvre de René Guénon, comme l'indique la page d'accueil de cet institut. Il est intéressant de noter que Luiz Pontual est également un admirateur de l'œuvre d’Evola, reconnaissant son opposition tout aussi radicale au monde moderne. Cependant, sur le site de l'IRGET, Pontual déclare : "D'autre part, les partisans d'Evola nous reprochent de ne pas le mettre à niveau ou de le placer au-dessus de Guénon. À ces derniers, nous faisons référence à Evola lui-même, qui a écrit dans ses livres, plus d'une fois, la fierté d'être un Kshatrya (porteur du pouvoir temporel) et reconnaissait en Guénon le figure d’un Brahmane (détenteur de l’autorité spirituelle). Cela nous dispense de toute autre explication". Le journaliste Luiz Pontual montre qu'il ne connaît pas l'œuvre d'Evola en profondeur, car le penseur italien affirme que, dans les temps primordiaux, à l'âge d'or, il n'y avait pas de séparation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. La figure de la royauté sacrée, du roi-prêtre, du pontifex, du divin empereur dans les civilisations traditionnelles, atteste la présence d'une autorité supérieure à la caste des prêtres et à celle des guerriers.

Le 14 mai 1995, le journal Folha de São Paulo, l'un des plus grands journaux du pays, a publié un article de l'écrivain italien Umberto Eco. L'article était intitulé "La nébuleuse fasciste". Le célèbre écrivain italien a tenté d'élaborer un ensemble de traits, de caractéristiques, de ce qu'il a appelé "protofascisme ou fascisme éternel". Parmi les traits énumérés par Eco figure le culte de la tradition, le traditionalisme. À ce propos, il déclare : "Il suffit de jeter un coup d'œil aux parrains de n'importe quel mouvement fasciste pour trouver les grands penseurs traditionalistes. La gnose nazie se nourrissait d'éléments traditionalistes, syncrétiques et occultes. La source théorique la plus importante de la nouvelle droite italienne, Julius Evola, a fusionné le Saint Graal et les Protocoles des Sages de Sion, l'alchimie et le Saint Empire romain-germanique". L'opposition d'Eco à la pensée d'Evola est évidente. L'écrivain italien n'a pas connaissance des critiques de Julius Evola sur le fascisme [2] dans des ouvrages tels que Le fascisme vu de droite et Notes sur le Troisième Reich. Dans ces deux livres, Julius Evola démontre les aspects anti-traditionnels du fascisme italien et du national-socialisme allemand, tels que le culte du chef, le populisme, le nationalisme, le racisme biologique, etc. Quant à la Nouvelle Droite italienne, elle ne se nourrit que de quelques aspects de l'œuvre d'Evola. En tout cas, l'article d'Eco, largement lu par l'intelligentsia brésilienne, ne sert qu'à dénigrer l'image d'Evola et à déformer sa pensée.

Le 14 mai 1995, le journal Folha de São Paulo, l'un des plus grands journaux du pays, a publié un article de l'écrivain italien Umberto Eco. L'article était intitulé "La nébuleuse fasciste". Le célèbre écrivain italien a tenté d'élaborer un ensemble de traits, de caractéristiques, de ce qu'il a appelé "protofascisme ou fascisme éternel". Parmi les traits énumérés par Eco figure le culte de la tradition, le traditionalisme. À ce propos, il déclare : "Il suffit de jeter un coup d'œil aux parrains de n'importe quel mouvement fasciste pour trouver les grands penseurs traditionalistes. La gnose nazie se nourrissait d'éléments traditionalistes, syncrétiques et occultes. La source théorique la plus importante de la nouvelle droite italienne, Julius Evola, a fusionné le Saint Graal et les Protocoles des Sages de Sion, l'alchimie et le Saint Empire romain-germanique". L'opposition d'Eco à la pensée d'Evola est évidente. L'écrivain italien n'a pas connaissance des critiques de Julius Evola sur le fascisme [2] dans des ouvrages tels que Le fascisme vu de droite et Notes sur le Troisième Reich. Dans ces deux livres, Julius Evola démontre les aspects anti-traditionnels du fascisme italien et du national-socialisme allemand, tels que le culte du chef, le populisme, le nationalisme, le racisme biologique, etc. Quant à la Nouvelle Droite italienne, elle ne se nourrit que de quelques aspects de l'œuvre d'Evola. En tout cas, l'article d'Eco, largement lu par l'intelligentsia brésilienne, ne sert qu'à dénigrer l'image d'Evola et à déformer sa pensée.

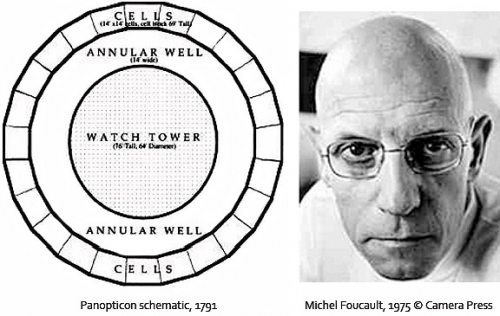

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.