Plongée dans le neuvième art

par Rodolphe BADINAND

Le festival annuel de bandes dessinées d’Angoulême s’est terminé depuis quelques semaines dans un quant-à-soi convenu qui entérine la massification grandissante du neuvième art. La ligne claire valorisée par les auteurs franco-belges des journaux concurrents Tintin et Spirou a été abandonnée au profit de dessins souvent grotesques, difformes, inesthétiques et surchargés de couleurs criardes. Quant aux récits, ils sont répétitifs, inintéressants et sans beaucoup d’imagination. Néanmoins, dans le foisonnement éditorial émergent quelques albums détonnants.

Si le graphisme s’améliore ou retrouve la riche veine de la « ligne claire », il faut en revanche regretter la faiblesse des histoires et la pauvreté affligeante des scénarii. Rares sont aujourd’hui les auteurs uniques d’un album. Désormais la réalisation se répartit entre un scénariste, un dessinateur et un coloriste. La confection des planches applique maintenant une forme particulière de travail à la chaîne, ces professionnels menant de front plusieurs séries. Pris par de multiples tâches, les scénaristes ont de plus en plus recours à la facilité, y compris et surtout en matière historique.

Un confusionnisme patent

N’étant pas et ne pouvant pas être de nouveaux Jean-Michel Charlier qui prenait le soin de se documenter de manière exhaustive sur le sujet à traiter, les nouveaux scénaristes préfèrent miser sur le registre historico-ésotérique. Ils suivent aussi l’engouement du public pour les nombreuses revues spécialisées dans le militaria et confectionnent des séries autour de la Seconde Guerre mondiale, censée attirer les futurs clients. Ainsi, Hindenburg (du nom du célèbre zeppelin détruit en mai 1937) est le premier volume d’un cycle, « La Nuit qui vient ». Les scénaristes, Cothias et Ordas, reprennent une trame à la Indiana Jones et mêlent faits historiques et influences occultistes. On fait appel au spiritisme, à la télépathie, à l’hypnose, etc., des domaines très étudiés par… Himmler et ses S.S. Les auteurs conçoivent le château de Wewelsburg comme un centre de préparation à la guerre parapsychologique. Bien entendu, au sein de l’« Ordre noir », l’Ahnenerbe est en pointe dans cette quête particulière.

Cet organisme devient un riche filon pour les auteurs de B.D. La série « L’œil des dobermans » qui relate avec des détails plus ou moins fallacieux les actions de l’« Héritage des Ancêtres », part des spéculations himalayennes entretenues par l’Allemagne nationale-socialiste avant la guerre dans l’espoir de retrouver le berceau initial des Aryens. Même si un ouvrage, Opération Shambhala par Gilles Van Grasdorff, consacré à cette croyance vient de paraître, les scénaristes puisent plus dans leur imaginaire fantasmatique que dans des assertions historiques probantes. En tout cas, ces nouvelles B.D. indiquent que leurs auteurs sont les petits-enfants du Matin des magiciens et de la revue Planète du duo Louis Pauwels — Jacques Bergier.

L’énigmatique Jacques Bergier est l’un des héros principaux d’une série, au succès indéniable, qui en est à son deuxième volume : Wunderwaffen. Si l’histoire concerne toujours le second conflit planétaire, les événements sont uchroniques. Le 6 juin 1944, les mauvaises conditions météo et la réaction plus rapide des Allemands empêchent le débarquement allié en Normandie. La guerre se prolonge donc au-delà de 1945 même si les États-Unis ont mis un terme à la guerre dans le Pacifique au moyen des bombes atomiques. L’Allemagne résiste grâce à la généralisation de ses armes secrètes, les « armes-miracles » : V1, V2, V3, avions monoplans à réaction… Victime d’un nouvel attentat, le 8 mai 1945, qui l’a en partie défiguré et privé d’un bras, Hitler se verra bientôt doté d’un membre supérieur artificiel.

L’énigmatique Jacques Bergier est l’un des héros principaux d’une série, au succès indéniable, qui en est à son deuxième volume : Wunderwaffen. Si l’histoire concerne toujours le second conflit planétaire, les événements sont uchroniques. Le 6 juin 1944, les mauvaises conditions météo et la réaction plus rapide des Allemands empêchent le débarquement allié en Normandie. La guerre se prolonge donc au-delà de 1945 même si les États-Unis ont mis un terme à la guerre dans le Pacifique au moyen des bombes atomiques. L’Allemagne résiste grâce à la généralisation de ses armes secrètes, les « armes-miracles » : V1, V2, V3, avions monoplans à réaction… Victime d’un nouvel attentat, le 8 mai 1945, qui l’a en partie défiguré et privé d’un bras, Hitler se verra bientôt doté d’un membre supérieur artificiel.

Pilote de chasse exceptionnel de Wanderwaffen, Walter Murnau, surnommé « le pilote du diable », est décoré par le Führer en personne qui le prend néanmoins en grippe. Affecté avec promotion sur le théâtre d’opération le plus violent dans l’escadrille de Hans Rudel, Murnau trompe plusieurs fois la mort, ce qui attire l’intérêt de l’Ahnenerbe qui recherche une antique faculté guerrière aryenne de survivre au combat. Devenu inestimable, Murnau est versé d’office dans la Luft-S.S. (l’aviation de guerre S.S.) en voie de constitution en cette année 1946. Quant à Bergier à l’incroyable mémoire, il côtoie De Gaulle à Londres, travaille pour les services de renseignement et se porte volontaire afin de se faire enfermer dans la zone spéciale d’Auschwitz décrétée espace réservée aux seuls S.S.

Malgré un inévitable manichéisme, cette uchronie s’appuie sur les fameuses « soucoupes volantes » du Reich et mentionne une base secrète S.S. dans l’Antarctique comme d’ailleurs dans le célèbre film Iron Sky.

Déclinaisons uchroniques

L’uchronie reste un gisement inépuisable pour des scénaristes en mal d’inspiration. Les éditions Delcourt ont depuis avril 2010 une collection intitulée « Jour J ». Douze volumes existent pour l’heure et un autre devrait paraître prochainement. Tant par les dessins que par les histoires, ils sont inégaux. Le premier, Les Russes sur la Lune !, retrace l’échec de la mission Apollo XI et l’alunissage, quelques mois plus tard, de cosmonautes soviétiques avant que le récit ne s’enlise dans une touchante naïveté soixante-huitarde. Les albums 3 et 4 forment un ensemble qui explique que les Allemands, victorieux de la bataille de la Marne en 1914, occupent la France. La République et son gouvernement dirigé par Clemenceau sont à Alger d’où ils poursuivent la lutte. Mais Nicolas II veut négocier la paix. La République tricolore ne l’entend pas ainsi et doit déstabiliser son allié. Clemenceau suggère l’assassinat du tsar par des anarchistes russes. Ils reçoivent le conseil d’un Jules Bonnot, survivant de l’assaut de 1912 ! Un autre album, le n° 9, relate un monde post-guerre nucléaire, conséquence de la crise de Cuba en 1961, dominé par le duopole Grande-Bretagne – France au sein de l’O.T.A.N., la Chine populaire et le Mexique… D’autres volumes, les 6 et 8, racontent comment la crise hexagonale de Mai 68 se transforme en une guerre civile plus ou moins brève. Dans le n° 8, Paris brûle encore, les forces armées gauchistes et les Casques bleus affrontent les milices d’Occident soutenues par Mgr. Lefebvre. Outre une évidente sensibilité politiquement très correcte sous-jacente, les scénaristes qui sont soit des gauchistes revenus et nostalgiques, soit des centristes de gauche quand bien même le héros du n° 5, Qui a tué le président ?, est un ancien para, membre de l’O.A.S., qui doit abattre le président Richard Nixon en 1973 à Dallas… – ne maîtrisent qu’imparfaitement leur sujet. Or une bonne uchronie se doit d’être historiquement impeccable. Dans le n° 3, Septembre rouge, les auteurs supposent que la victoire allemande en 1914 favorise la restauration de la royauté en la personne du prétendant orléaniste. Ignorent-ils donc que Bismarck et ses successeurs firent en sorte que la République française ne soit jamais renversée par les royalistes, les bonapartistes ou les boulangistes ?

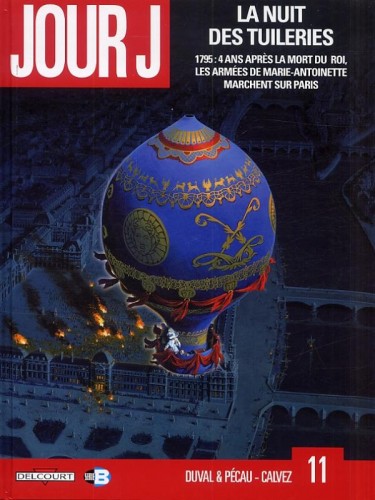

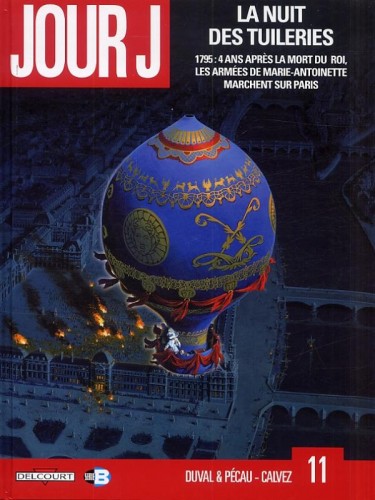

Avec La nuit des Tuileries, la royauté française est au cœur du n° 11, récemment sorti. L’uchronie commence dans la nuit du 10 juin 1791. Des sans-culottes exaltés se dirigent sur les Tuileries, mais la famille royale parvient à s’en échapper en montgolfière. Or, au moment de l’ascension, une balle atteint le ventre de Louis XVI qui meurt en chemin. Le Dauphin devient le nouveau roi et sa mère, la reine Marie-Antoinette, la régente. Celle-ci anime l’« Armée des Princes » et la France sombre dans une terrible guerre civile. En 1795, l’armée royale, dirigée par un génial général d’origine corse, ancien mercenaire au service du Grand Turc, est aux portes de Paris, bastion sans-culotte chauffé à blanc par Robespierre. Mais Danton négocie en secret avec l’évêque d’Autun, Talleyrand, afin de rétablir la royauté dans un cadre constitutionnel.

Avec La nuit des Tuileries, la royauté française est au cœur du n° 11, récemment sorti. L’uchronie commence dans la nuit du 10 juin 1791. Des sans-culottes exaltés se dirigent sur les Tuileries, mais la famille royale parvient à s’en échapper en montgolfière. Or, au moment de l’ascension, une balle atteint le ventre de Louis XVI qui meurt en chemin. Le Dauphin devient le nouveau roi et sa mère, la reine Marie-Antoinette, la régente. Celle-ci anime l’« Armée des Princes » et la France sombre dans une terrible guerre civile. En 1795, l’armée royale, dirigée par un génial général d’origine corse, ancien mercenaire au service du Grand Turc, est aux portes de Paris, bastion sans-culotte chauffé à blanc par Robespierre. Mais Danton négocie en secret avec l’évêque d’Autun, Talleyrand, afin de rétablir la royauté dans un cadre constitutionnel.

Malgré quelques errements d’ordre historique (la colère populaire est moins vive en 1791, avant la fuite ratée de Varennes, qu’en 1792; Louis XVII est considéré comme le fruit des amours secrètes entre la Reine et Fersen, ce qui est absurde – une reine de France étant toujours sous surveillance), le scénario demeure convenable. Il ne cache pas la rivalité entre Robespierre, le jusqu’au-boutiste, et Danton qui reprend le rôle de Mirabeau, ni les tensions internes chez les royalistes entre les partisans d’une solution négociée (la Régente, Talleyrand, le général en chef Bonaparte) et les tenants d’une politique de représailles systématiques conduits par le comte d’Artois, le frère cadet de Louis XVI. L’album va jusqu’à montrer que les révolutionnaires les plus vindicatifs constituent une vraie canaille sanguinaire. Le résultat est au final curieux : c’est un album modérément contre-révolutionnaire dans une optique monarchienne.

Le plus récent des albums, le n° 12, Le lion d’Égypte, aborde le XVIe siècle. Léonard de Vinci a rejoint les Mamelouks en Égypte et leur vend ses inventions de guerre destinées à combattre l’expansionnisme ottoman. Dans cet album, les dessins sont plus ingrats et le scénario alambiqué. Les auteurs confondent les papes Alexandre VI Borgia et Jules II. L’histoire s’achève par l’effondrement des Ottomans et la renaissance de l’Empire latin d’Orient à Constantinople par César Borgia. On apprend qu’un moine protestataire allemand meurt dans une rixe lors d’une tentative de conversion dans une vallée perdue du Péloponnèse.

Éternelle Seconde Guerre mondiale

L’autre curiosité – agréable – de la série « Jour J » est l’album n° 2 qui nous ramène à la Seconde Guerre mondiale ou, plus exactement, à son après-guerre et à la Guerre froide. Là encore, le débarquement en Normandie a raté. En revanche, les Alliés ont réussi à débarquer en août 1944 en Provence, mais la remontée par la vallée du Rhône fut pénible et éprouvante. Pendant six mois, Lyon devint le pendant occidental de Stalingrad. À l’automne 1946, les blindés de l’Armée rouge déboulent sur les Champs-Élysées. La France est dès lors coupée en deux, séparée par la Seine. La rive droite de Paris, le Nord et l’Est jusqu’au Jura appartiennent à la République populaire (ou démocratique) française sous contrôle soviétique. Le reste du territoire, protégé par les États-Unis, demeure la République française gouvernée par Antoine Pinay. Quant à de Gaulle, il est mort dans un accident d’avion à l’automne 1945…

L’intrigue de Paris, secteur soviétique est policière puisqu’un ancien agent de renseignement de la France libre, policier à la « Mondaine » et gigolo à ses heures perdues enquête sur les meurtres sadiques de prostituées dans le Paris en zone soviétique. C’est un petit chef d’œuvre rondement mené avec des personnages surprenants : la camarade de la Police politique populaire Donadieu, dite la « Chinoise » alias Marguerite Duras; Albert Camus, directeur du Monde; François Mitterrand, patron des Éditions du Rond-Point (clin d’œil facétieux aux Éditions de La Table Ronde ?). On y croise même ce bon docteur philanthrope et humaniste Petiot… Une histoire en abyme très stimulante.

L’uchronie et la Seconde Guerre mondiale servent enfin de magnifique prétexte à une autre série en cours avec, déjà, trois albums parus : W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale. Le 8 novembre 1939, Georg Elser assassine à Munich Adolf Hitler. Son successeur à la chancellerie est Hermann Goering qui poursuit la guerre. Il ordonne ainsi l’invasion de l’Europe occidentale en mai 1940, mais une météo exécrable freine l’offensive allemande. Les Panzer s’embourbent dans les Ardennes et les blindés franco-britanniques contre-attaquent. La France ne connaît pas la Débâcle. Mais les gouvernements français et britannique sont divisés entre les pacifistes (Lord Halifax, le Maréchal Pétain et Chamberlain le Premier ministre) et les « intraitables » (Churchill, Anthony Eden, le ministre français de l’Intérieur Georges Mandel et les généraux Billotte, Giraud, Blanchard et De Gaulle). Enlisé à l’Ouest, Goering veut négocier une alliance avec Londres et doit ménager Staline qui s’est emparé de la Roumanie et regarde avec avidité les Balkans. Mais Moscou voit la Sibérie envahie par les troupes japonaises, alliées à la France et à la Grande-Bretagne. Quant à Mussolini, il a renoncé à attaquer la Grèce et préfère tout miser sur la conquête de l’Égypte (Et l’Afrique française du Nord ?).

Les premiers volumes dépeignent à partir de personnages imaginaires quelques épisodes de cette guerre uchronique. Dans La bataille de Paris, tome 1, les héros sont des soldats d’une section de l’armée française qui se préparent à repousser les Allemands dans les rues désertes de la capitale française. Leur psychologie est décrite avec soin. Seul bémol : l’anti-fascisme caricatural des auteurs fait qu’un des gars de la section veut brûler chez lui des papiers compromettants du P.P.F. de Doriot. En 1940, il aurait été plus pertinent de mentionner des tracts du P.C.F. qui suivait alors les consignes défaitistes de Moscou et du Komintern. L’avancée allemande s’arrête dans Paris et les Fritz sont repoussés. Une guerre de positions s’installe à l’Ouest.

Le deuxième tome traite de l’Opération Félix. En octobre 1940, le Reich se rapproche de l’Espagne franquiste et tente de neutraliser Gibraltar. Les deux principaux héros de ce tome sont le capitaine allemand des chasseurs de montagne, Julius Klieber, et le capitaine du Tercio (légion étrangère espagnole), Carlos Suarez. La venue des renforts allemands en Espagne est gravement entravée par la flotte alliée en Méditerranée. La prise de Gibraltar par l’Axe commence la veille du Nouvel An 1941. Après quelques succès partiels, l’attaque échoue parce que le courant anglophile de Berlin emmené par Rudolf Hess, le n° 2 du régime, a transmis à Londres les plans d’attaque. Envoyé spécial de Himmler pour découvrir des preuves de cette trahison, Klieber affronte des officiers S.S. liés à la Société Thulé ! Quant au capitaine Suarez, il incarne l’archétype du légionnaire espagnol, viril, loyal et courageux. Ce deuxième album est donc une très belle surprise, même si l’idée d’une entrée en guerre de l’Espagne paraît plus que saugrenue quand on connaît la psychologie du Caudillo.

Les thèses d’Haushofer dessinées !

Mais l’enthousiasme arrive avec le troisième, Secret Service, qui plonge le lecteur dans les manipulations mystificatrices des services secrets britanniques. Le 8 novembre 1941, Himmler et les S.S. renversent Goering et Hess et prennent le pouvoir. Le pacte germano-soviétique tient plus que jamais et les Alliés sont en train de perdre la guerre. Secret Service met en scène Henry dit X, surnommé « le Vieux ». Vieil ami personnel de Churchill, époux d’une militante anticolonialiste arabe décédée, Henry est un as de l’espionnage, génie du triple jeu, qui passe chez les Soviétiques avec un modèle obsolète d’Enigma. Surveillé par le N.K.V.D. à Moscou, X parvient à retourner un officier tchékiste, la sublime Anna Borodine, maîtresse d’Iemelian Andrevitch, le responsable du réseau d’espionnage en Grande-Bretagne. On a même la surprise de voir lors d’une conférence au sommet Churchill, De Gaulle, Tojo, le Premier ministre du Japon, et Roosevelt qui veut intervenir dans le conflit, mais qui ne le peut pas du fait d’une opinion publique fortement isolationniste. Le suspens de cette histoire est prenant avec de nombreux rebondissements. L’un des derniers met en scène Anna Borodine, désormais transfuge et renégate à l’Union Soviétique, réfugiée au Caire où, sur les indications de X, elle rencontre un Britannique arabisant, favorable à la décolonisation des peuples de couleur, un certain Lawrence...

C’est avec hâte qu’on attend la parution des prochains albums qui devraient évoquer les aventures de combattants italiens, voire de citoyens américains pris dans le conflit entre Japonais et communistes chinois de Mao qui ont rallié l’Axe Rome – Berlin – Moscou. Le quatrième tome, « Éliminer Vassili Zaitsev », se déroule dans certaines régions de la Grande-Bretagne occupée par les troupes germano-soviétiques… W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale est une série décoiffante, singulière et prometteuse qui témoigne de la vigueur de l’uchronie, cette autre histoire seulement concurrencée par ce genre tout aussi porteur qu’est l’heroïc fantasy.

Rodolphe Badinand

• Gilles Van Grasdorff, Opération Shambhala. Des S.S. au pays des Dalaï-Lamas, Presses du Châtelet, Paris, 2012, 445 p., 22 €.

• Iron Sky de Timo Vuorensola, Energia Productions et Blind Spot Pictures, 2012, 93 mn.

• « La Nuit qui vient », t. 1, Hindenburg, scénario de Patrice Ordas et Patrick Cothias, dessin de Tieko et couleur de Cordurier, Grand Angle, 2013, 48 p., 13,50 €.

• « L’œil des dobermans », t. 2, L’ombre des chiens, scénario de Patrice Ordas et Patrick Cothias, dessin de Beb Zanat et couleur de St Blancat, Grand Angle, 2013, 48 p., 13,50 €.

• « Wunderwaffen », t. 1, Le pilote du diable, scénario de Richard D. Nolane et illustrations de Milorad Vicanovic – Maza, Soleil Productions, 2012, 48 p., 13,95 €.

• « Wunderwaffen », t. 2, Aux portes de l’enfer, scénario de Richard D. Nolane et illustrations de Milorad Vicanovic – Maza, Soleil Productions, 2013, 56 p., 14,30 €.

• « Jour J », n° 2, Paris, secteur soviétique, scénario de Fred Duval et Jean-Pierre Pécau assistés de Fred Blanchard, dessin de Gaël Séjourné et couleur de Jean Verney, Delcourt – Série B, coll. « Néopolis », 2010, 54 p., 14,30 €.

• « Jour J », n° 11, La nuit des Tuileries, scénario de Fred Duval et Jean-Pierre Pécau assistés de Fred Blanchard, dessin et couleur d’Igor Kordey, Delcourt – Série B, coll. « Néopolis », 2012, 64 p., 14,95 €.

• « Jour J », n° 12, Le lion d’Égypte, scénario de Fred Duval et Jean-Pierre Pécau assistés de Fred Blanchard, dessin et couleur de Florent Calvez, Delcourt – Série B, coll. « Néopolis », 2013, 56 p., 14,30 €.

• « W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale », t. 1, La bataille de Paris, scénario de David Chauvel, dessin de Hervé Boivin et Éric Henninot et couleur de Delf, Dargaud, 2012, 64 p., 13,99 €.

• « W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale », t. 2, Opération Félix, scénario de José Manuel Robledo, dessin de Marcial Toledano et couleur de Javier Montes et Marcial Toledano, Dargaud, 2012, 60 p., 13,99 €.

• « W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale », t. 3, Secret Service, scénario de Mathieu Gabella, dessin de Vincent Cara et couleur de Lou, Dargaud, 2013, 56 p., 13,99 €.

• « W.W. 2.2. L’autre deuxième Guerre mondiale », t. 4, Éliminer Vassili Zaitsev, scénario de Hanna, dessin de Rosanas Ramon, Dargaud, 2013, 64 p., 13,99 €., doit paraître le 15 mars 2013.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2979

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Die EU übt Druck auf die Schweiz aus. Sie will die Beteiligung am europäischen Strommarkt von der automatischen Übernahme von EU-Recht abhängig machen. Praktisch hat beides aber nichts miteinander zu tun. Der Strom wird seit über fünfzig Jahren über alle Landesgrenzen hinweg ohne EU-Diktat gehandelt. Das hat bestens funktioniert.

Die EU übt Druck auf die Schweiz aus. Sie will die Beteiligung am europäischen Strommarkt von der automatischen Übernahme von EU-Recht abhängig machen. Praktisch hat beides aber nichts miteinander zu tun. Der Strom wird seit über fünfzig Jahren über alle Landesgrenzen hinweg ohne EU-Diktat gehandelt. Das hat bestens funktioniert.  Le 16 janvier 2013, une voiture piégée explosait à Kirkouk, causant la mort de 33 personnes. Cet attentat survenu dans un quartier très fréquenté où se trouve la majeure partie des bâtiments officiels, a marqué le retour de la violence dans cette ville multiethnique, disputée entre Bagdad et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK). Près de deux semaines plus tard, le 3 février, 36 personnes périssaient à leur tour dans un nouvel attentat à la voiture piégée, combiné à une attaque de kamikazes à pieds contre les locaux de la police. Depuis, des missiles légers s’abattent toutes les semaines sur plusieurs quartiers résidentiels de Kirkouk tandis que des explosions, la découverte régulière de bombes dans des lieux publics et des fusillades sporadiques achèvent de plonger la ville dans une nouvelle période d’incertitude. Le dernier attentat en date, le 5 mars, a frappé à nouveau les forces de police, tuant cinq de leurs membres. Et pourtant, il y a quelques mois seulement, Kirkouk commençait à peine à se remettre d’une décennie de violence et ses habitants pouvaient espérer voir leur sort s’améliorer. Un climat sécuritaire relativement clément permettait alors un début de retour à la prospérité dans l’ancienne capitale pétrolière du nord de l’Irak, dont l’économie végète depuis 2003, tandis qu’à un peu plus d’une heure de route, Erbil, capitale de la Région kurde, grosse bourgade provinciale il y a dix ans, voit sortir de terre gratte-ciels, hôtels de luxe et centre commerciaux.

Le 16 janvier 2013, une voiture piégée explosait à Kirkouk, causant la mort de 33 personnes. Cet attentat survenu dans un quartier très fréquenté où se trouve la majeure partie des bâtiments officiels, a marqué le retour de la violence dans cette ville multiethnique, disputée entre Bagdad et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK). Près de deux semaines plus tard, le 3 février, 36 personnes périssaient à leur tour dans un nouvel attentat à la voiture piégée, combiné à une attaque de kamikazes à pieds contre les locaux de la police. Depuis, des missiles légers s’abattent toutes les semaines sur plusieurs quartiers résidentiels de Kirkouk tandis que des explosions, la découverte régulière de bombes dans des lieux publics et des fusillades sporadiques achèvent de plonger la ville dans une nouvelle période d’incertitude. Le dernier attentat en date, le 5 mars, a frappé à nouveau les forces de police, tuant cinq de leurs membres. Et pourtant, il y a quelques mois seulement, Kirkouk commençait à peine à se remettre d’une décennie de violence et ses habitants pouvaient espérer voir leur sort s’améliorer. Un climat sécuritaire relativement clément permettait alors un début de retour à la prospérité dans l’ancienne capitale pétrolière du nord de l’Irak, dont l’économie végète depuis 2003, tandis qu’à un peu plus d’une heure de route, Erbil, capitale de la Région kurde, grosse bourgade provinciale il y a dix ans, voit sortir de terre gratte-ciels, hôtels de luxe et centre commerciaux.

L’énigmatique Jacques Bergier est l’un des héros principaux d’une série, au succès indéniable, qui en est à son deuxième volume : Wunderwaffen. Si l’histoire concerne toujours le second conflit planétaire, les événements sont uchroniques. Le 6 juin 1944, les mauvaises conditions météo et la réaction plus rapide des Allemands empêchent le débarquement allié en Normandie. La guerre se prolonge donc au-delà de 1945 même si les États-Unis ont mis un terme à la guerre dans le Pacifique au moyen des bombes atomiques. L’Allemagne résiste grâce à la généralisation de ses armes secrètes, les « armes-miracles » : V1, V2, V3, avions monoplans à réaction… Victime d’un nouvel attentat, le 8 mai 1945, qui l’a en partie défiguré et privé d’un bras, Hitler se verra bientôt doté d’un membre supérieur artificiel.

L’énigmatique Jacques Bergier est l’un des héros principaux d’une série, au succès indéniable, qui en est à son deuxième volume : Wunderwaffen. Si l’histoire concerne toujours le second conflit planétaire, les événements sont uchroniques. Le 6 juin 1944, les mauvaises conditions météo et la réaction plus rapide des Allemands empêchent le débarquement allié en Normandie. La guerre se prolonge donc au-delà de 1945 même si les États-Unis ont mis un terme à la guerre dans le Pacifique au moyen des bombes atomiques. L’Allemagne résiste grâce à la généralisation de ses armes secrètes, les « armes-miracles » : V1, V2, V3, avions monoplans à réaction… Victime d’un nouvel attentat, le 8 mai 1945, qui l’a en partie défiguré et privé d’un bras, Hitler se verra bientôt doté d’un membre supérieur artificiel. Avec La nuit des Tuileries, la royauté française est au cœur du n° 11, récemment sorti. L’uchronie commence dans la nuit du 10 juin 1791. Des sans-culottes exaltés se dirigent sur les Tuileries, mais la famille royale parvient à s’en échapper en montgolfière. Or, au moment de l’ascension, une balle atteint le ventre de Louis XVI qui meurt en chemin. Le Dauphin devient le nouveau roi et sa mère, la reine Marie-Antoinette, la régente. Celle-ci anime l’« Armée des Princes » et la France sombre dans une terrible guerre civile. En 1795, l’armée royale, dirigée par un génial général d’origine corse, ancien mercenaire au service du Grand Turc, est aux portes de Paris, bastion sans-culotte chauffé à blanc par Robespierre. Mais Danton négocie en secret avec l’évêque d’Autun, Talleyrand, afin de rétablir la royauté dans un cadre constitutionnel.

Avec La nuit des Tuileries, la royauté française est au cœur du n° 11, récemment sorti. L’uchronie commence dans la nuit du 10 juin 1791. Des sans-culottes exaltés se dirigent sur les Tuileries, mais la famille royale parvient à s’en échapper en montgolfière. Or, au moment de l’ascension, une balle atteint le ventre de Louis XVI qui meurt en chemin. Le Dauphin devient le nouveau roi et sa mère, la reine Marie-Antoinette, la régente. Celle-ci anime l’« Armée des Princes » et la France sombre dans une terrible guerre civile. En 1795, l’armée royale, dirigée par un génial général d’origine corse, ancien mercenaire au service du Grand Turc, est aux portes de Paris, bastion sans-culotte chauffé à blanc par Robespierre. Mais Danton négocie en secret avec l’évêque d’Autun, Talleyrand, afin de rétablir la royauté dans un cadre constitutionnel.

Es war ein ruhiger Abend auf See. Rudolf Diesel hatte im Speisesaal des luxuriösen Passagierdampfers “Dresden” mit einem bekannten Industriellen zu Abend gegessen. Der große, stattliche Mann mit Brille und Schnauzer war auf dem Weg nach London, wo er ein Motorenwerk einweihen sollte. In bester Laune hatte der 55-Jährige vom Deck aus noch die sternklare Nacht vom 29. auf den 30. September 1913 bewundert. Dann machte sich Rudolf Diesel, der Erfinder des Dieselmotors, auf den Weg in seine Kabine. Dies war der Augenblick, in dem er das letzte Mal gesehen wurde.

Es war ein ruhiger Abend auf See. Rudolf Diesel hatte im Speisesaal des luxuriösen Passagierdampfers “Dresden” mit einem bekannten Industriellen zu Abend gegessen. Der große, stattliche Mann mit Brille und Schnauzer war auf dem Weg nach London, wo er ein Motorenwerk einweihen sollte. In bester Laune hatte der 55-Jährige vom Deck aus noch die sternklare Nacht vom 29. auf den 30. September 1913 bewundert. Dann machte sich Rudolf Diesel, der Erfinder des Dieselmotors, auf den Weg in seine Kabine. Dies war der Augenblick, in dem er das letzte Mal gesehen wurde.

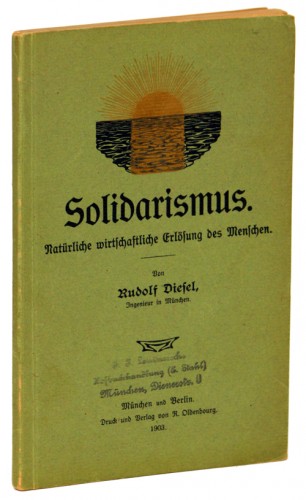

Le solidarisme est une notion tombée en déshérence depuis longtemps. En 1896, l’homme politique français, Léon Bourgeois, publia Solidarité qui jetait les bases de la première doctrine solidariste. Responsable radical-socialiste, républicain et laïque farouche, Bourgeois s’inquiétait du succès du socialisme « utopique », du catholicisme social et du marxisme et tâchait d’y répondre. Dès 1907, sur les traces de Bourgeois, Célestin Bouglé écrivait Le solidarisme tandis que le sociologue Émile Durkheim le reprenait à son compte. S’inscrivant dans le grand courant mutualiste, le solidarisme émerge aussi hors de France. Ainsi, préoccupé par le sort des ouvriers, l’ingénieur allemand Rudolf Diesel publie-t-il Solidarismus en 1903. Cependant le mot et sa signification demeurent confinés à des cercles restreints : le solidarisme de Bourgeois ne connut aucune notoriété.

Le solidarisme est une notion tombée en déshérence depuis longtemps. En 1896, l’homme politique français, Léon Bourgeois, publia Solidarité qui jetait les bases de la première doctrine solidariste. Responsable radical-socialiste, républicain et laïque farouche, Bourgeois s’inquiétait du succès du socialisme « utopique », du catholicisme social et du marxisme et tâchait d’y répondre. Dès 1907, sur les traces de Bourgeois, Célestin Bouglé écrivait Le solidarisme tandis que le sociologue Émile Durkheim le reprenait à son compte. S’inscrivant dans le grand courant mutualiste, le solidarisme émerge aussi hors de France. Ainsi, préoccupé par le sort des ouvriers, l’ingénieur allemand Rudolf Diesel publie-t-il Solidarismus en 1903. Cependant le mot et sa signification demeurent confinés à des cercles restreints : le solidarisme de Bourgeois ne connut aucune notoriété. Ce néo-solidarisme exprime sa dette à l’égard du nationalisme français dont il se veut l’héritier, mais pas seulement, parce qu’il « accepte notre histoire en bloc (p. 17) ». « En tant que nationalisme d’émancipation, le solidarisme pose naturellement que le nom de Français n’est pas qu’une imposture verbale (pp. 13 – 14). » Que cela signifie-t-il ? « Formalisation théorique d’un effort profond, celui de lutter contre l’oppression de notre peuple (p. 13) », ce nouveau solidarisme se veut nationaliste et révolutionnaire. En effet, dans le contexte de la mondialisation ultra-libérale, « le nationalisme devient dialectiquement une force de justice sociale anticapitaliste. Anticapitaliste au sens où elle lutte contre la forme actuelle et par suite réelle du capitalisme dominant, financier et mondialisée (p. 26) ». Hugo Lesimple le conçoit même comme « la pensée du Français radical, du Français en guerre pour préserver ce qu’il est et ce qu’il a gagné ou hérité des combats de ses ancêtres. C’est la pensée du Français qui refuse de crever pour rien parce que le monde “ va ainsi ”. C’est la pensée du résistant qui ne croit pas en la grande Allemagne, la pensée du communard qui se moque des magouilles diplomatiques de Thiers, la pensée du poilu, de Cambronne et des sans-culottes (p. 13) ». Pourtant, sans généraliser, cette résistance populaire, voire populiste, se retrouve ailleurs, en Argentine par exemple avec le péronisme ou justicialisme.

Ce néo-solidarisme exprime sa dette à l’égard du nationalisme français dont il se veut l’héritier, mais pas seulement, parce qu’il « accepte notre histoire en bloc (p. 17) ». « En tant que nationalisme d’émancipation, le solidarisme pose naturellement que le nom de Français n’est pas qu’une imposture verbale (pp. 13 – 14). » Que cela signifie-t-il ? « Formalisation théorique d’un effort profond, celui de lutter contre l’oppression de notre peuple (p. 13) », ce nouveau solidarisme se veut nationaliste et révolutionnaire. En effet, dans le contexte de la mondialisation ultra-libérale, « le nationalisme devient dialectiquement une force de justice sociale anticapitaliste. Anticapitaliste au sens où elle lutte contre la forme actuelle et par suite réelle du capitalisme dominant, financier et mondialisée (p. 26) ». Hugo Lesimple le conçoit même comme « la pensée du Français radical, du Français en guerre pour préserver ce qu’il est et ce qu’il a gagné ou hérité des combats de ses ancêtres. C’est la pensée du Français qui refuse de crever pour rien parce que le monde “ va ainsi ”. C’est la pensée du résistant qui ne croit pas en la grande Allemagne, la pensée du communard qui se moque des magouilles diplomatiques de Thiers, la pensée du poilu, de Cambronne et des sans-culottes (p. 13) ». Pourtant, sans généraliser, cette résistance populaire, voire populiste, se retrouve ailleurs, en Argentine par exemple avec le péronisme ou justicialisme. Prenant acte qu’une « lutte des classes existe : celle des travailleurs contre l’hyper-classe mondialiste (p. 84) », le néo-solidarisme désigne clairement que « son ennemi est la Banque, soit l’ensemble des puissances financières parasitant les États et affaiblissant leur puissance pour canaliser le maximum de bénéfices vers les actionnaires de cette économie financière (p. 25) ». Hugo Lesimple estime que « face à cette hyper-classe, le solidarisme est la doctrine des sans-culottes modernes. Il est dans une lutte pour une égalité réelle, concrète, nationale, à mille lieues d’un égalitarisme d’imposture qui permet de payer le travailleur français et l’immigré au même salaire, pour le compte d’un actionnaire cent fois plus riche qu’eux (p. 19) ». Par conséquent, « le solidarisme est républicain, il met la res publica, l’intérêt public, au dessus des intérêts particuliers d’une élite, d’un groupe ou d’une région (p. 19) ».

Prenant acte qu’une « lutte des classes existe : celle des travailleurs contre l’hyper-classe mondialiste (p. 84) », le néo-solidarisme désigne clairement que « son ennemi est la Banque, soit l’ensemble des puissances financières parasitant les États et affaiblissant leur puissance pour canaliser le maximum de bénéfices vers les actionnaires de cette économie financière (p. 25) ». Hugo Lesimple estime que « face à cette hyper-classe, le solidarisme est la doctrine des sans-culottes modernes. Il est dans une lutte pour une égalité réelle, concrète, nationale, à mille lieues d’un égalitarisme d’imposture qui permet de payer le travailleur français et l’immigré au même salaire, pour le compte d’un actionnaire cent fois plus riche qu’eux (p. 19) ». Par conséquent, « le solidarisme est républicain, il met la res publica, l’intérêt public, au dessus des intérêts particuliers d’une élite, d’un groupe ou d’une région (p. 19) ».