Entrevista a Ernesto Milà

Ex: http://infokrisis.blogia.com

Entrevista realizada hace algunos meses con cuestionario realizado por Ediciones Camzo para incluir en un texto de su fondo editorial.

¿Podría resumirnos cuál es el núcleo de su idea sobre la renovación de España?

Es muy simple y se puede resumir en unos cuantos puntos muy esquemáticos:

1) Desde la Generación del 98 no se ha realizado una actualización de los principios del patriotismo español ni se ha realizado una revisión en profundidad de la idea de España. Esto ha generado que esa idea haya quedado envejecida, que sea inadecuada para el tiempo presente y que resulte urgente replantearla.

2) Se suele aceptar que el Imperio de los Austrias es el momento culminante de la historia de España, pero se olvida la falta de sentido geopolítico de Carlos I y en especial de Felipe II que obligaron a España a combatir en dos frentes incompatibles entre sí: en Europa y en la colonización de América.

3) Si apareció este problema fue precisamente por la indefinición histórica de España como potencia marítima (lo que hubiera supuesto priorizar la colonización americana) o como potencia terrestre (lo que hubiera impuesto priorizar y concentrar nuestra presencia en la escena europea.

4) Esta es la primera cuestión que se debe dirimir: ¿qué somos? ¿potencia terrestre u oceánica? Es decir: ¿hacía donde tenemos que apuntar nuestra “misión” y nuestro “destino”? ¿Hacia Europa o hacia América?

5) El patriotismo español estuvo siempre vinculado a la Iglesia Católica y fue de inspiración cristiana. Pero, a partir de los años 60 el catolicismo entró en crisis y el impacto de la fe católica fue descendiendo hasta el punto de que hoy ya es imposible vincular a España a la “defensa de la fe” como pretendía el patriotismo decimonónico.

6) España “fue” antes de la conversión de Recaredo (desde la más remota antigüedad la península fue considerada como un territorio homogéneo y único por todos los pueblos, las Hespérides) y seguirá siendo después de que el catolicismo haya dejado de ser hegemónico en la sociedad española, contrariamente a lo que opina la historiografía patriótica y católica.

7) Una “Nación” según la definición de Ortega y Gasset, recuperada por Primo de Rivera es una “misión” y un “destino”: falta definir con realismo cuál es la “misión” y el “destino” de España en el siglo XXI, pregunta que ha quedado en suspenso desde los años de la postguerra y a la que Ramiro Ledesma apenas aportó un intento de definición en 1935.

8) Es imprescindible no confundir “patriotismo” (impulso de amor e identidad hacia la “tierra de los padres”) con “nacionalismo” (fenómeno esencialmente moderno y decimonónico de matriz liberal). Quien dice “nacionalismo” alude una sociedad liberal, con la burguesía como clase hegemónica, el libremercado como modelo económico y la democracia parlamentaria como forma política. Quien dice “patriotismo” dice identidad, arraigo, tradición. Ser patriota es ser, necesariamente, antiliberal; ser nacionalista, en cambio, implica un cierto grado de ambigüedad.

9) España está hoy sometida a una triple presión: 1) por parte de la Unión Europea, consorcio cerrado franco–alemán generado para garantizar los buenos negocios al capital de ambos países, 2) por la globalización, producto del “empequeñecimiento del mundo” operado tras la II Guerra Mundial y por la concentración de capital y 3) por los micronacionalismos regionalistas. La presión se puede aliviar mediante una reforma constitucional que ponga coto a los nacionalistas periféricos, mediante una renegociación del acuerdo de adhesión a la UE y mediante el rechazo rotundo a la globalización, a lo que representa de pérdidas de identidades nacionales y a lo que acarrea de entrega de los pueblos a la plutocracia y a los “señores del dinero”.

10) Las naciones hoy no pueden ser “cerradas”, deben abrirse “por arriba” a niveles de cooperación internacional y también deben descentralizarse “hacia abajo”. En el primer caso debe prevalecer el “interés nacional” y en el segundo “la unidad del Estado”. Las identidades regionales deben de elegir entre la lealtad al Estado y cooperar en la gobernabilidad del Estado o bien enfrentarse al Estado y arriesgarse a desaparecer.

11) El Estado es la encarnación jurídica de la nación y la estructura de gestión política de un pueblo en el cumplimiento de su “misión” y de su destino histórico. Por eso el Estado debe ser fuerte, sus centros de poder deben ser visibles y sus atribuciones evidentes e indubitadas, y por ello mismo, el delito contra el Estado debe ser considerado como el peor delito. Y por eso, por encima de los partidos debe de existir una vocación y un proyecto nacional que prolongue su vigencia a través de los siglos y al cual los partidos políticos deban de atenerse.

12) En la actualidad España sufre las consecuencias de una transición mal concluida: crisis económica, corrupción generalizada, inmigración masiva, inadecuación de al clase política, ruptura entre la “España real” y la “España oficial”, partidocracia y centrifugación nacionalista, fin del Estado del Bienestar sacrificado en el altar del Estado de las Autonomías. Ninguno de estos problemas puede resolverse en el actual marco constitucional: así pues, es preciso una nueva constitución.

13) La crisis económica, inicialmente un crisis inmobiliaria, se transformó pronto –dada la peculiar estructura económica de España– en una crisis del empleo, luego desembocó en una crisis social, posteriormente en una crisis de deuda pública, cuando ya se había transformado en una crisis política generalizada. No es una simple reforma económica lo que se precisa sino una reforma en profundidad del paradigma organizativo del Estado y de sus mismas estructuras. El parlamentarismo, la partidocracia y el liberalismo económico han fracasado y deben ser relegados definitivamente al baúl de los malos recuerdos

14) La regeneración de España es, ante todo y sobre todo un problema de reforma social: es cierto que el Estado debe proteger y tutelar a la sociedad especialmente de los depredadores (lo que implica enunciar una línea de política social), pero también es cierto que nuestra sociedad tiene una tara congénita que Machado llamó “el macizo de la raza”, es decir, su núcleo central y que hace que nuestro pueblo sea apático, individualista, con muy escaso sentido comunitario, alejado de la tarea del gobierno, despreocupado por ello. Nuestra actual postración no puede achacarse solamente a causas externas: el problema del “macizo de la raza” se remonta precisamente al período de los Austrias y a partir de ahí se prolongó hasta nuestros días agravándose constantemente. La identidad reconquista antes de 1492 se perdió.

15) Pero no siempre fue así: hubo una España tradicional (lo que llamo “la Vieja España”) en la que nuestro país tenía rasgos de identidad bien definidos que se prolongaron hasta inicios de la Edad Moderna (siglo XVI). Por eso vale la pena estudiar las antiguas tradiciones y la antropología de nuestro pueblo: nos lleva a redefinir una identidad. Y en ella es visible la reaparición del sentido comunitario y tradicional. Así pues, se trata de reconquistar una forma de ser para un tiempo nuevo. Faye llamó a esto “Arqueofuturismo”. Es preciso una tarea educativa sin precedentes para rectificar ese “macizo de la raza”.

He tratado toda esta temática –muy amplia rica y que apenas ha registrado incursiones en nuestro pensamiento político– en tres libros: Identidad, patriotismo y arraigo en el siglo XXI, Reflexiones sobre la crisis de España (por un patriotismo revolucionario) y Teoría y práctica de la familia en España que pueden adquirirse en EMInves o en Amazon.

¿Cree posible avanzar hacia la unidad de lo que se llama en España “el área”, o se está más lejos que antes de intentarlo?

¿Unidad para qué? He defendido desde hace diez años que no existe “el área” sino tres sectores diferenciados en la extrema–derecha: el sector histórico (grupos falangistas, carlistas y distintos círculos neonazis), el sector anti–inmigración (hoy fundamentalmente constituido por PxC y E2000) y el sector católico (con AES, FyV, MCE, etc.). Y luego una serie de siglas que pueden ser calificadas como restos de serie que carecen de concejales, de votos, de puntos “fuertes” y se limitan a publicar webs, estar presentes en redes sociales sin esperanzas de poder salir de ese nivel.

¿Avanzar a la unidad? Si aceptamos el anterior esquema, aceptaremos también que solamente se puede llegar a la unidad por “sectores”. De estos sectores, el único que me puede interesar es el del sector anti–inmigración e identitario. Y afecta, sobre todo a E2000 y a PxC. Y ahí dejo el asunto porque no me corresponde a mí lanzar puentes ni realizar sondeos. Se trata de los únicos grupos, con mucho, que han obtenido algunos resultados parciales apreciables y cargos electos en algunas ciudades y pueblos.

Si las direcciones de estos dos grupos son lo suficientemente lúcidas como para plantear una coalición de cara a las próximas elecciones europeas, habrán demostrado madurez y entender la situación. De lo contrario, demostrarán ser presas de un afán insensato de llegar en solitario y en primera posición al final de la carrera o de un dogmatismo excluyente que tiene mucho más de ridículo que de otra cosa. Juntos pueden lograr algo, por separado les va a resultar mucho más difícil.

En cuanto al sector histórico y a los católicos, francamente, creo que deberían de pensar con apertura de miras. Pero esa es otra historia que a mí, personalmente, no me corresponde juzgar en absoluto.

Usted pone énfasis en la formación espiritual del militante y del guerrero, tema que muchos ignoran o desprecian. Hay en ese sentido mucha confusión. ¿Qué le aconsejaría a un joven militante con voluntad de comenzar esa formación seriamente?

El militante debe ser alguien dispuesto a hacerlo todo contando con nada, a entregarse y sacrificar su ego por una empresa que le trasciende y estar dispuesto a seguir su destino. Es, naturalmente, una opción “espiritual” si quieres utilizar esta palabra, aunque yo en realidad prefiero aludir a una identificación “doctrinal” entre el militante y su causa. El militante debería ser un “guerrero político”, pero, no nos engañemos, en la modernidad este concepto suena a pura retórica (y frecuentemente lo es). Con decir que el militante debe ser alguien que ligue su destino personal al de su causa habría suficiente.

Y esto, automáticamente, sirve para enunciar un orden de prioridades: en primer lugar el militante debe saber cuál es “su causa”. No siempre está claro este punto. No siempre el militante es consciente de si lo que pretende es un simple cambio de gobierno, llegar al poder o cambiar el sistema. Y, aun aceptando que lo que pretende es un cambio de sistema, hará falta enunciar cuáles serán las características de ese sistema que sustituirá al actual.

Todo esto precisa formación, formación y formación. Pero no me gustaría ser confundido con un “vendedor de cultura”, como aquellos “gramscistas de derechas” de finales de los 70 y principios de los 80, que eran como un entrenador que decía a su equipo: “para jugar un partido hay que entrenarse”. Y, nosotros, todos, nos entrenábamos, esperando que llegara un día en el que “jugaríamos el partido”; pero los dirigentes de la “lucha cultural” nunca consideraban que había llegado el momento de jugar el partido. Y en eso siguen, mientras Marine Le Pen se está convirtiendo en primera fuerza política… sin que en ese ascenso la “lucha cultural” haya tenido absolutamente nada que ver. Por eso no me gusta considerar la lucha cultural como aislada de las luchas en otros terrenos. Y nunca la recomendaría.

Es más, puede ser incluso perjudicial para el militante: el absorber conocimientos y matices culturales, adquiriendo –en el mejor de los casos– una amplia cultura puede generar un desarrollo hipertrófico de su ego y derivarlo hacia la “intelectualidad”. Drieu decía que intelectual “no es aquel que piensa, sino el que hace del pensar una profesión”. Muchos amigos entrarían dentro de esta definición. No es lo que busco, ni lo que me interesa, ni lo que voy a recomendar a otros.

Lo primero que le recomendaría al militante es que se informara de en qué consiste su opción, que la fuera perfilando, que cada día leyera la prensa diaria (en Internet es fácil hacerlo), y que profundizara en lo que quiere (doctrina), en cómo lo quiere obtener (estrategia y organización) y en comprender cómo es el mundo de su tiempo (mediante el análisis político y la comprensión de cuáles son las líneas maestras de la modernidad) y porqué se producen los fenómenos económicos, políticos y sociales que son el pan de cada día.

Ser militante y ser dirigente son dos conjuntos complementarios: el dirigente debe ser militante, pero el militante no debe ser forzosamente dirigente. Hoy lo que necesita nuestro ambiente político son dirigentes mucho más que militantes. Hay una docena de siglas para militar, forjar las primeras armas y asimilar lo que es la militancia. Pero quede claro que ninguna de estas siglas es perfecta, ni yo voy a recomendar participar en ellas (a pesar de que estoy afiliado de base a España 2000 y veo con buenos ojos la actividad que desarrollan los concejales de PxC en el cinturón industrial de Cataluña), de la misma forma que desaconsejo la participación en grupos residuales que llevan 15 años con dificultades para pasar de 100 a 200 afiliados… en efecto, en ocasiones el “minimalismo” político no es síntoma de calidad, sino muestra de la levedad e irrelevancia de sus dirigentes, de la inadecuación de la doctrina o de sobredosis de despiste ingenuo e infantil puro y simple.

Usted produce una cantidad admirable de textos. ¿Cree que en España la militancia lee y comprende suficientemente ese tipo de textos?

Habitualmente escribo para aclarar mis propias ideas. El proceso de elaboración de un artículo es importante para buscar información sobre un tema concreto, valorar las distintas posiciones y establecer la que más conviene a la propia concepción del mundo.

Parto de la base también de que en este momento apenas existe militancia política. Y dudo, incluso, de que la poca que hay actualmente movilizada, sea la que conviene e incluso la que se necesita para alumbrar un movimiento político. Para esto hacen falta dirigentes, gente lúcida con capacidad de análisis, voluntad y decisión. No es esto, precisamente, lo que abunda hoy.

Uno de los elementos que más me interesan en este momento es precisamente la experiencia histórica del fascismo. De ahí que mensualmente publique la Revista de Historia del Fascismo que va ya por el número XXIV. Y me interesa, porque el fenómeno fascista ha sido mal comprendido por propios y extraños, especialmente en nuestro país. La pregunta es: ¿cómo diablos en apenas 20 años aparecieron en toda Europa líderes, clases políticas dirigentes y millones de militantes, muchos de ellos de mucha calidad humana y personal, capaces de detener y revertir los procesos de decadencia entonces en curso? La respuesta es: porque existía una élite intelectual que había entendido cuáles eran los mecanismos de la decadencia y sobre esa base un grupo de líderes políticos decidieron reaccionar contra ella.

El que esta élite existiera se debió, sin duda, a fenómenos muy diversos: la experiencia bélica de la primera guerra mundial, que aportó a sus protagonistas la realidad de otro modelo de sociedad, la sociedad guerrera, frente a la sociedad de los mercaderes. Menos influencia tuvieron las crisis económicas. La reacción contra el bolchevismo agresivo fue otro elemento fundamental, así como la afirmación de un clima cultural previo en donde se fueron agregando pequeños elementos (sindicalismo, nacionalismo revolucionario, futurismo, jóvenes conservadores, antisemitismo de matriz social, etc.) que fundidos todos dieron como resultante el fascismo.

Ninguno de estos fenómenos está hoy presente, por tanto es difícil que aparezca un fenómeno como el fascismo histórico. Si a eso unimos cierta ceguera y no pocas dosis de mediocridad entre los dirigentes de los movimientos “neofascistas” españoles, es evidente que, mientras persista la situación, ninguno de ellos va a poder destacar ni mucho menos convertirse en opción de poder.

A la pregunta de si la militancia comprende lo que escribo, cabe recordar lo ya dicho: apenas hay militancia y si escribiera para una militancia inexistente poco o nada estaría haciendo. He trabajado y escrito para grandes editoriales y durante mucho tiempo he logrado vivir de mi producción para estas empresas. Hasta que llegó un momento en el que me sentí cansado y harto de escribir lo que me pedían y que en buena medida no me interesaba en absoluto. Hoy escribo sobre lo que me interesa y en el orden que me interesa, haciendo abstracción de quien me lee.

Al viejo infokrisis (http://infokrisis.blogia.com) que llevo publicando desde hace 10 años y que cuenta con dos mil artículos y una media de 3.000 entradas diarias (reforzado con mi presencia en otros blogs y en varias redes sociales (en este enlace están todos los enlaces que engloban mi trabajo en la red: http://info–krisis.blogspot.com.es/2013/03/mis–otros–blogs.html), acuden una mayor parte de gente que no pertenece a “nuestro ambiente” político y que demuestra que se puede penetrar en otros ambientes a poco que uno sea consciente de lo que hay de eterno y permanente en su concepción del mundo y de aquello otro que está superado, que fue y que no volverá a ser.

En países como Italia existe también la fragmentación y enfrentamientos entre grupos afines, sin embargo existe también una vitalidad que parece no existir en España ¿Se debe esto al carácter español, a la historia reciente, a alguna otra causa que Ud. pueda mencionar?

Se debe a que durante los 40 años del franquismo se produjo un empobrecimiento entre la militancia. El “fascismo español” fue siempre débil precisamente por el excesivo papel que ocupaba la Iglesia Católica durante los años 30–60 y que hizo imposible la existencia de un movimiento político que escapara de su órbita y control como son, en definitiva, todos los fascismos.

He dicho en muchas ocasiones que el franquismo fue un fenómeno polimórfico: fascista imperial entre 1939 y 1942, nacional–católico entre 1943 y 1959 y tecnocrático–desarrollista entre 1960 y 1975. En cada fase hubo una fuerza política preeminente: los falangistas primero, los propagandistas de Acción Católica luego y finalmente el Opus Dei. Cuando murió Franco, había miles de falangistas divididos en media docena de grupos, estaba Fuerza Nueva, estaba CEDADE y había cientos de militantes no organizados. Todos nos vimos superados por la velocidad a la que se desarrollaron los tiempos de la transición y la mayoría se sintió respaldada por los miles y miles de militantes y simpatizantes que acudieron a los actos del 20–N en la transición entre 1976 y 1981. Además, éramos muy jóvenes y sin experiencia para poder controlar el proceso e incluso las organizaciones en las que militábamos.

Creo que fui de los pocos que advertí en 1977 a Blas Piñar sobre el hecho de que diez años después el acto del 20–N terminaría celebrándose en un teatrito. En efecto, hacia 1987 la asistencia había disminuido extraordinariamente y empezó a ser residual e irrelevante. Pero, dado que ni la militancia, ni las direcciones políticas de los grupos existentes, tenían la más remota idea de en qué consistía la práctica política, creyeron que el dogmatismo, la pretendida fidelidad a los ideales, habitualmente máscaras del egocentrismo y de la cortedad de miras, el ambiente, no sólo se estancó, sino que entró en pérdida a partir de 1979 y en franca crisis a partir del 23–F de 1981. Al convocarse las elecciones de 1983 era evidente que el ambiente había entrado en una atomización que todavía dura hoy. Por eso siempre he sido partidario de no repetir los errores: aquella extrema-derecha de la transición fracasó y murió con la transición. Intentar resucitarla supone perder el tiempo y atenerse a un modelo que ni siquiera en su tiempo funcionó.

Todo este lamentable proceso fue el resultado de dirigentes que se habían criado al calor del franquismo y que no ascendían ni por lucidez ni por méritos, sino por fidelidad al mando… un mando que cuando murió el 20–N dejó a muchos incapaces al frente de diarios y grupos que de otra manera jamás habrían ostentado. Ante el caos de Falange Española y de Fuerza Nueva durante la transición es evidente que, poco a poco, se fueron retirando los mejores y los cuadros más capaces y se produjo una selección a la inversa que restó más y más dirigentes y atrajo solamente a militantes jóvenes, inmaduros, sin posibilidades de formarse que en el mejor de los casos difícilmente superaban los dos años en activo. En los dos volúmenes de mis Ultramemorias he intentado aproximarme a las causas del fracaso de la extrema–derecha y ahí remito a los lectores que les interese profundizar en esa dirección.

Teniendo en cuenta el carácter mercenario de las instituciones militares modernas, ¿hasta qué punto podría considerarse lícito el concepto de la "defensa de la Nación" actualmente? ¿Podría comparar a grandes rasgos el carácter militar desde las opuestas perspectivas: Tradicional y Moderna?

Me interesan los temas sobre la tradición guerrera y mucho menos los temas propios de la defensa nacional; explicaré el porqué. Existe una diferencia sustancial entre el “soldado” y el “guerrero”. El primero es aquel que hace del “sueldo” (de la soldada) el eje de su vida. El segundo es aquel que experimenta que en su carácter hay un elemento preponderante que le llama a la acción y que pone al servicio de su comunidad. En ambos casos subyace una característica propia de la naturaleza humana (que tiene mucho de animal… en el mejor sentido de la palabra). Somos biología (pero no solo biología, naturalmente) y esa biología es lo que hace que estén presentes en nosotros los mismos instintos que en las especies superiores: instinto de supervivencia, instinto de agresividad, instinto territorial, etc. En las culturas superiores estos instintos están “modulados”: el instinto territorial se convierte en patriotismo, el instinto de supervivencia en natalidad y eugenesia, el instinto de agresividad en concepción guerrera de la vida que informa a la casta guerrera en las sociedades trifuncionales indo–europeas.

La imagen del “soldado” apareció fugazmente en la Edad Media y muy especialmente se difundió en el Renacimiento italiano junto a los “condottieros”. La Revolución Francesa concedió el “deber” de defender a la patria con las armas en la mano, estableciendo el servicio militar obligatorio. Antes, en las sociedades tradicionales, no hablábamos de un “deber” de empuñar las armas, sino del “derecho” de la aristocracia guerrera a llevar armas y defender a la comunidad. Era la “función guerrera” que completaba el marco social junto a la “función productiva” (el artesanado y el campesinado) y la “función sacerdotal” (la casta religiosa). Sacerdotes, guerreros y artesanos formaban una sociedad orgánica, especializada por una parte y comunitaria por otro.

Las naciones solamente aparecieron a finales del siglo XVIII. Antes existían los “reinos”. No existía nacionalismo, existía un patriotismo (arraigo a la tierra natal) y una fidelidad al monarca considerado como encarnación de la nación). El rey era el primus inter pares entre los aristócratas y, anteriormente, su figura era una síntesis del guerrero y del sacerdote.

Mientras las aristocracias ganaron sus blasones armas en mano, pudo decirse que en esa casta figuraban los “guerreros” dignos de tal nombre. Luego, cuando la nobleza pasó a ser hereditaria y se fueron olvidando sus obligaciones, más no así sus derechos, empezó la decadencia de la función guerrera que quedó sepultada con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa en apenas 20 años. Es en este proceso en el que se afirma el concepto de Nación como sustituto del Reino. Antes existían las “nacionalidades” o partes con identidad propia en las que estaban divididos los reinos o los imperios. Las naciones modernas y democráticas se formaron sobre la nivelación de las “nacionalidades”, “patrias carnales” o “patrias chicas”. Apareció así el jacobinismo que uniformizó las naciones y abolió las identidades regionales pre–existentes. Se trató de un fenómeno propio del siglo XIX.

A partir de entonces apareció con Clausewitz el concepto de “defensa nacional”. Para situarlo podemos decir que era un concepto superior al internacionalismo y al pacifismo, pero inferior a lo preexistente: la defensa del Reino y de sus nacionalidades, la lealtad hacia el monarca y la obligación de la casta guerrera. La “defensa nacional” se “democratizó pasó a ser “cosa de todos”, incluso de aquellos cuyo carácter era más propio del sacerdote o del productor, pero en absoluto del guerrero.

Esto por lo que respecta a la génesis de la modernidad y a la liquidación del concepto tradicional de orden social (un orden trifuncional).

En ese contexto vale la pena realizar una especificación importante. Cuando la “defensa nacional” se democratizó, la mayoría de los valores de las antiguas aristocracias guerreras pasaron a enseñarse en las academias militares y se recluyeron allí. Se les agregó un acompañamiento emotivo y sentimental para que “hicieran juego” con el Estado que las financiaba y que requería su concurso: se insiste, por ejemplo, en que las fuerzas armadas están creadas para respetar el orden constitucional, que su misión es la defensa de la democracia, etc. Pero, a fin de cuentas, la forma de entrenamiento militar (que consiste básicamente en neutralizar el ego para que afluya, mediante la disciplina, un valor mas elevado, el “esprit de corps” y la posibilidad de desafiar a la muerte) es irreductible a la democracia.

Y esto es lo que ha hecho que en la milicia, las virtudes militares estén mucho más acusadas y vivas hoy que en cualquier otro cuerpo social. Tal es la tesis que hemos expuesto en nuestra obra Militia, introducción a la tradición guerra (que hoy puede ser adquirida en Amazon.com y en cuya segunda parte estamos trabajando actualmente), a saber, que para superar la pendiente de la decadencia, es necesario dotarse de valores tradicionales; estos valores están hoy vivos y, como he dicho, se transmiten en las academia militares.

Por tanto, el tránsito de una sociedad masificada y burguesa a una sociedad nuevamente enderezada, solamente puede realizarse mediante la recuperación de unos valores que no sean meramente teóricos, sino que estén vivos y activos, al menos en un sector de la sociedad. Los valores del sacerdocio están lamentablemente lastrados por el concepto que el cristianismo tiene de esta casta, sin embargo, los valores militares sí son susceptibles de ser enseñados en las escuelas y de contribuir a un enderezamiento de la sociedad.

¿Hasta qué punto podríamos considerar ajeno al espíritu popular el concepto artístico institucionalizado con miras a representar la esencia moderna? ¿Podríamos considerar también una intromisión por parte de un elemento étnico exótico en este aspecto?

Se trata de un problema complejo que vamos a intentar resumir. Hasta ahora las aportaciones culturales que nos han llegado de la inmigración están próximas al cero absoluto. En realidad, resulta muy difícil traspasar una concepción cultural de un país a otro. Como máximo se pueden trasladar algunos elementos aislados y adaptados (el jazz, por ejemplo). Todo lo que procede del Tercer Mundo está lastrado por un concepto que desapareció en Europa entre los siglos II y VII: el concepto de tribu. En África y en zonas del mundo árabe, sigue vivo. No, desde luego, entre nosotros.

Si han penetrado en el Primer Mundo formas culturales procedentes del Tercer Mundo, no se debe a la tarea de difusión cultural de los exponentes de este último, como a la búsqueda de originalidad y de “productos nuevos” de los marchantes y “agitadores culturales” del Primer Mundo. ¿Por qué ha ocurrido este proceso? ¿Por qué un cretino aporreando un tambor puede ser considerado como “música”? Simplemente porque la creatividad se ha agotado en Occidente. Ha entrado en crisis. Era normal que así ocurriera.

La intelectualización del arte (es decir, el interpretar una determinada creación artística en función de conceptos ideológicos que nada tienen que ver con ese arte en sí) generó el fenómeno de las “vanguardias artísticas” desde el último tercio del siglo XIX.

Julius Evola, que vivió intensamente el dadaísmo explica que en éste existía todavía un impulso hacia la trascendencia y, por tanto, consideraba el mundo como algo más allá que lo perceptible por los sentidos. Sin embargo, en la vanguardia que lo sustituyó, el surrealismo, esta tendencia ya estaba completamente ausente y, en el mejor de los casos, había sido sustituida por la superstición pura y simple: lo “inmaterial” había sido sustituido por el interés en la interpretación de los sueños en la línea de Sigmund Freud y en la escritura automática propia de los ocultistas de los 30 años anteriores. Ulteriores vanguardias contribuyeron cada vez más a rebajar el listón de calidad.

El arte, para ser tal, debe ser anónimo. No está destinado para engordar el ego del artista, ni aumentar su fama, su popularidad o sus ingresos, sino que debe “sintonizar” con lo absoluto y ofrecer a la sociedad la posibilidad de que, contemplándolo, entre en contacto con la trascendencia. Esa presencia de “lo absoluto” en una creación artística es lo que se llama “inspiración”. Los fines utilitaristas, crematísticos o egóticos hacen que una pretendida “creación artística” no pase de ser la obra puramente contingente de un artista que mira a la materia y que, en tanto que todo lo material puede ser reproducido hasta el infinito, topa con la competencia que otros miles de artistas intentan en el mismo plano. Vence aquel que domina mejor las relaciones públicas, no aquel que está “inspirado”. Cuando a la “inspiración” se une el dominio de la técnica estamos ante la genialidad. Algo que ya queda muy lejos de nuestro tiempo.

El arte se vuelve así masificado, irrelevante y “original”, cuando en realidad debería de ser inspirado, trascendente y “originario”.

En esa búsqueda de la “originalidad” es donde los “artistas” que predican el “mestizaje” y la “fusión cultural”, han intentado penetrar e introducir sus productos averiados. Pero es imposible fusionar la música de Bach con el tam–tam sin obtener un resultado ridículo. Y si alguien cree que es posible, solamente esa misma creencia basta para desacreditarlo como artista y tenerlo por traidor (consciente o inconsciente, simplemente por estupidez) a su propia identidad.

Respecto al fenómeno de las migraciones masivas, ¿hasta qué punto podría resultar alterado el orden geográfico de las distintas culturas actuales capaces de sobrevivir? ¿Podría esta consecuencia dar paso a una futura valoración étnica como primera base cultural?

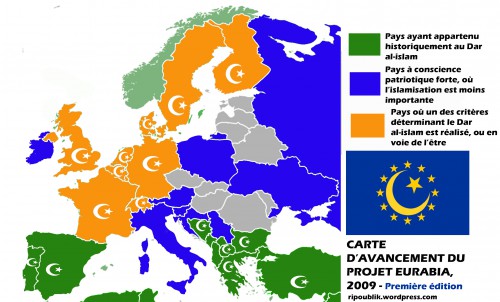

En los últimos 30 años, Europa ha sufrido migraciones prácticamente ilimitadas procedentes del Tercer Mundo. En España este fenómeno se inició posteriormente, en 1997, pero en apenas 15 años nos hemos colocado a la cabeza de Europa en este terreno. Los problemas que genera la inmigración son claros y se pueden enumerar sistemáticamente:

1) Hemos asistido al mayor movimiento migratorio de la historia, sin precedentes en ningún otro momento del pasado.

2) Esto ha generado el cambio del sustrato étnico y antropológico de Europa en apenas una generación.

3) Las tasas de natalidad europeas no superan la tasa de reposición, mientras que las de la inmigración las superan entre dos y cuatro veces.

4) Contra más primitivo es el país de origen de los inmigrantes, estos disponen de una mayor tasa de reposición.

5) Esto hará que en un plazo de entre 20 y 50 años, la población de origen inmigrante supondrá entre un 30 y un 50% de la población de algunos países europeos.

6) Contrariamente a lo que opinan los “humanistas–universalistas” no se producirá mestizaje étnico (éste es muy minoritario en la actualidad) sino creación de una cultura mestiza de baja o bajísima calidad en la que los europeos cederemos ante poblaciones cuyo primitivismo tribal es lacerante.

7) Los que hablan de “España país de las tres culturas” y de “fusión cultural”, ignoran que los inmigrantes no se refieren en absoluto a estos conceptos.

8) Los inmigrantes y los gobiernos ofrecen “integración”: respetar las identidades originarias de los inmigrantes procurando que no entren en conflicto con la identidad nacional del país de acogida.

9) La postura correcta sería “asimilación”: el inmigrante que quiera permanecer en Europa debe de asumir los rasgos de la cultura europea, renunciando a los suyos propios.

10) El mestizaje étnico y/o cultural no crea “riqueza” en ninguno de estos terrenos sino que acarrea inestabilidad social tal como demuestra la experiencia histórica.

Por lo demás, en relación a la pregunta que formulas, en la actualidad la inmigración ha destrozado cualquier idea de “orden” geográfico, étnico, geopolítico, social, etc. Sus promotores han sido los poderes globalizadores (siempre hemos dicho que la globalización es una autopista de doble dirección: este a oeste y de sur a norte, inmigración; y de oeste a este y de norte a sur, deslocalización industrial) con el único objetivo de aumentar los beneficios del capital.

Este proceso ha sido facilitado por el humanismo–universalista que hemos denunciado en muchas ocasiones, una de cuyas alucinaciones más insensatas es un mundo con un gobierno mundial (ONU), una religión mundial (new age) y… una sola raza mundial (… la humanidad mestiza). Por increíble que parezca, hay ideólogos del universalismo que piensan y actúan en función de esta hipótesis.

Si nos oponemos a la inmigración masiva (y, por tanto, a la globalización, es imposible aceptar la primera y rechazar la segunda como hace la nueva izquierda, “indignada”) lo que estamos haciendo es defender nuestra identidad. Y esta noción es fundamental: un pueblo con identidad es un pueblo consciente de sí mismo, de sus rasgos, de sus características, de su existencia, de su misión y de su destino. No es raro que los promotores de la globalización se hayan cuidado de destruir, como paso previo a la realización de su proyecto, a las identidades nacionales.

Usted entre muchas de sus obras escritas ha publicado ‘Marruecos: el enemigo del Sur’ y ‘El Libro Negro de la Inmigración’ ¿En qué punto de inflexión se encuentra España frente al ‘enemigo del Sur’ en particular y al mundo árabe en general? ¿Y Europa?

Estos libros se escribieron hace diez años, tuvieron tiradas de 2.000 y 4.000 ejemplares y hoy se encuentran completamente agotados, pero pueden leerse bajo forma de e–books en Amazon.com. Las tesis que mantenía hace diez años se han confirmado:

1) Las “revoluciones árabes” han confirmado lo que ya decía: que la única fuerzas política y social del Magreb es el Islam y que Europa está obligada a entenderse con el Islam antes que apuntalar a los regímenes corruptos del norte de África o a ejercer la vocación mesiánica de implantar regímenes “amigos”.

2) La monarquía marroquí es el único régimen magrebí que ha sobrevivido en estos últimos diez años y esto a costa de adaptarse: primero realizando operaciones en las “alcantarillas” para limitar el crecimiento de los islamistas (2003, atentados de Casablanca), luego creación de un partido seudo–islamista domesticado por la casa real, finalmente intentando cohabitar con los islamistas radicales del Partido de la Justicia y el Desarrollo y de la organización islamista Justicia y Caridad. La monarquía alauita está cada vez más desprestigiada.

3) La Unión Europea intenta apuntalar al régimen marroquí ofreciendo un “acuerdo preferencial” que sentencia a muerte a la agricultura española, sin que nuestro gobierno haya pronunciado ni una sola palabra en Bruselas en defensa de nuestro agricultores.

4) Durante esta última década, Marruecos ha proseguido con la línea iniciada a finales de los noventa: inundar España con haschisch procedente del Valle del Rif, permitir el paso de millones de inmigrantes, proseguir con la guerra económica, no rebajar ni uno solo de los objetivos incluidos en su ficción geopolítica del “Gran Marruecos” (con Ceuta y Melilla como primer objetivo y Canarias como segundo) y rearmarse, configurándose como primer aliado de EEUU en el Magreb.

Podríamos añadir: “tal como lo preveíamos”, si no pareciera excesivamente petulante. Pero así ha sido. Las tesis que anunciamos en Marruecos, el enemigo del sur, Marruecos, la amenaza y el Libro Negro de la Inmigración (los tres a la venta en Amazon-Kindle), se han cumplido al pie de la letra… tal como podía prever un observador objetivo y tal como podía prever nuestro gobierno si hubiera evaluado la situación con rigor.

Nuestra tesis final y de síntesis era: el Islam es un elemento de la cultura del desierto, de otros horizontes geográficos. Sigue siendo la única fuerza política y social real en las zonas de mayoría islámica en donde los partidos políticos “a la europea” no existen. Y, por tanto, en el contexto de una política europea en relación a África, el islam debe ser el principal interlocutor válido. Ahora bien, esto no implica ni aceptación del islam en Europa, ni siquiera considerar al islam como algo más que una superstición propia de las tribus primitivas anárquicas con las que Mahoma tuvo que lidiar… Insisto mucho en esta idea: el islam es “cosa del desierto”… y en Europa los bosques son dominantes. Dicho de otra manera: el islam es el interlocutor válido en el Magreb y en Oriente Medio, pero es islam no tiene lugar en la sagrada tierra de Europa. Así pues, la idea que hemos lanzado es: alianza con el islam en el Magreb y en Oriente Medio, pero a condición de que no se aporte ni un petrodólar para la expansión del islam en Europa. Cualquier otro planteamiento, me temo que será el preludio a un inmenso caos: porque ni el Magreb ni Oriente Medio son zonas en las que pueda instalarse una democracia a la europea, ni Europa es, culturalmente, una tierra de promisión del islam. Así que hace falta ser claros y establecer políticas en función de esa claridad y de esa racionalidad.

Usted comentaba en el periódico IdentidaD en el año 2008 que el proyecto político concreto del gobierno de Zapatero era el ‘Universalismo Humanista’. Estamos viendo desde que el Sr. Rajoy empezó a gobernar que las medidas que está tomando son la continuación, en cierta medida, de las del Sr. Zapatero ¿Qué proyecto político concreto está siguiendo el gobierno de Rajoy? ¿Qué desarrollo ideológico está llevando a cabo la política del PP en la actualidad?

IdentidaD pudo aparecer con una tirada inicial de 15.000 ejemplares y final de 10.000 durante 34 números, si no recuerdo mal, desde 2008 hasta 2011. A pesar de venderse en kioscos, la revista fue completamente irrelevante y nunca tuvo una política de promoción y marketing, así que pasó casi completamente desapercibida en nuestro ambiente político. Yo aportaba contenidos (prácticamente el 75% de los artículos publicados). Fue una pena que no llegáramos a tiempo para someter a juicio la gestión del PP en el poder. Era fácil atacar al zapaterismo porque, no solamente en su doctrina, sino en sus gentes, en sus gestos, en sus actitudes y en su gestión, era una banda sencillamente de incapaces, culpables junto a la corrupción del “felipismo”, de haber literalmente vaciado al PSOE de elementos de valía personal y de capacidad técnica. Si pensamos que hoy Rubalcaba es lo mejor que le queda al PSOE podemos entender el estado de putrefacción de ese partido.

En realidad, las raíces de los problemas de hoy hay que buscarlas en el tardo- franquismo: allí empezó la crisis de la enseñanza, el modelo económico basado en el “ladrillo” y en el turismo, la desintegración social, que luego se han ido agravando sin parar.

Es indudable que Felipe González realizó una muy mala negociación para nuestro ingreso en la Unión Europea que costó el desmantelamiento de sectores amplios de nuestra economía (industria pesada, siderurgia, astilleros, minería), luego Aznar creó un modelo económico insensato basado en “ladrillo”, salarios bajos, inmigración masiva y acceso fácil al crédito, que generó la burbuja inmobiliaria. Las bombas del 11–M generaron el que un incapaz, rodeado de una banda de gente más incapaz todavía, llegara al poder, no hiciera nada para detener la burbuja inmobiliaria, abriera las puertas de par en par a la inmigración e intentara realizar una tarea de “ingeniería social” según las orientaciones de la UNESCO, para luego, cuando estalló la crisis, negarla primero y afrontarla después de manera errónea transformando la crisis inmobiliaria en crisis de endeudamiento público.

Y en eso llega Rajoy: un hombre que durante la campaña electoral prometió que la economía con él volvería a ir bien ¡por que estimularía el sector de la construcción!, palabras propias, sino de un ignorante, sí de al menos de alguien que se ha preocupado mucho de triunfar en guerra intestinas dentro del PP, pero muy poco por leer la prensa diaria.

¿Qué está haciendo Mariano Rajoy? Básicamente lo mismo que hizo Zapatero. De ahí que cuando en Twitter se alude al “PPSOE” y yo mismo, cuando durante los 34 números de IdentidaD decía que las políticas del PP y del PSOE eran las dos caras de una misma moneda, tengamos razón. ¿Cuáles son los en los que Rajoy insiste?

1) Hay que afrontar los compromisos adquiridos con Europa: especialmente con entidades de crédito francesas y alemanas, así pues hay que devolver los préstamos que la banca española recibió y precisamente por eso, con entidades de esos países a la vista de que nuestra banca habría quedado colapsada si no hubiera recibido 250.000 millones de ayudas públicas. El PSOE dio esas primeras ayudas, el PP las ha seguido dando.

2) Hay que mantener a 7.000.000 de inmigrantes de los que 1.500.000 ya tiene nacionalidad española… pero no trabajo. 500.000 son jubilados europeos que viven de maravilla o son estudiantes Erasmus, 1.250.000 trabajan y cotizan por las franjas salariales más bajas y el resto viven de la caridad pública. Así pues, tenemos un excedente de inmigración de 5.000.000 de personas que no se van ni se piensan ir por dura que sea la crisis (y los que se van a su país siguen empadronados aquí con la intención de que al cabo de 10 años de llegar obtengan la doble nacionalidad que les permita buscar trabajo y vivir en su país de origen o en la UE). El PP inicio el fenómeno migratorio con Aznar, Zapatero abrió las puertas de par en par y Rajoy no ha tomado ni una sola medida para cerrarlas.

3) Tanto el PSOE desde el “felipismo” como el PP en el período de Aznar y hoy con Rajoy, llevan adelante una política fiscal basada en penalizar a las rentas procedentes del trabajo y reducir la presión fiscal sobre las rentas procedentes del capital. No es privativo de España, ciertamente, porque es la política dictada por los “señores del dinero” en todo el mundo. Lo que significa que tanto PP como PSOE tienen en los temas importantes la misma hoja de ruta impuesta por otros a los que no votamos, ni que nos presentan sus programas.

4) Rajoy es un liberal moderado que coexiste con liberales radicales en su propio partido (empezando por Esperanza Aguirre y terminando por el mini grupo mediático de Intereconomía) cuya política no es muy diferente de la de un Zapatero que aceptaba las privatizaciones, “mientras no afectaran a los servicios sociales básicos”.

5) Rajoy, como Zapatero, son partidarios del soft–power, el poder blando, diversificando los centros de poder, transfiriendo competencias a Europa “por arriba” y a las comunidades autónomas “por abajo”. Por eso no hay reformas en la administración, ni se alude a renegociar el acuerdo de adhesión con la UE, ni a realizar modificación alguna en el texto constitucional. Las únicas reformas que se han planteado en el mercado laboral son continuación de las que ya realizó Zapatero: aumentar la competitividad rebajando indemnización por despido, disminuyendo coberturas sociales y limitando los salarios: pero será difícil alcanzar las condiciones laborales de China o de Vietnam, las únicas que podrían devolvernos competitividad en un mundo globalizado.

6) ¿Cuál es, pues, la política que sigue Rajoy? Neocapitalismo globalizador. Sólo eso y nada más que eso: tendencia progresiva a las privatizaciones para aumentar la concentración de capital, aceptación acrítica del fenómeno globalizador y aceptación del fatum iniciado con Felipe González: lo ya firmado, es innegociable y hay que esperar a que conduzca a sus últimas consecuencias, por dramáticas que sean. Todo el problema consiste en preparar a la sociedad.

Cambiando de tema y para finalizar, desearía preguntarle sobre la masonería. Como experto en Masonería y Sociedades Secretas ¿qué diferencias básicas existen entre la Masonería de finales del siglo XIX, en la cual estaban grandes literatos y filósofos, y la masonería actual?

Se tiene tendencia a pensar que la masonería es una sociedad unitaria en su estructura y en su doctrina. No es así. Dentro de la masonería hay múltiples Obediencias (redes de logias que aceptan una autoridad común) e innumerables Ritos (distintas liturgias rituales practicadas en cada logia, que varían extraordinariamente) en cada país. Y, por lo mismo, incluso en los momentos en los que masonería ha sido más preeminente respecto a la sociedad de su tiempo (de mediados del siglo XVIII al primer tercio del siglo XX) las opiniones políticas, los criterios doctrinales y las inspiraciones ideológicos han sido múltiples y muy diversificadas. Encontramos junto al tradicionalista Josep de Maistre, a ultra revolucionario como un Danton, sin ir más lejos. Es decir, junto a ideas tradicionalistas, se difundían ideas liberales avanzadas.

Siempre la masonería ha sido un “pastiche” ideológico (hoy mismo, en España, hay presencia de todos los partidos políticos (PP, PSOE, IU, CiU, ERC, PNV, etc, con una “leve” preeminencia de miembros del PSOE) en el que lo mejor se ha juntado con lo peor… Pero si hay que encontrar una línea preponderante en la masonería histórica es, sin duda, el ser el motor de las revoluciones liberales, desde 1789 a la II República y desde Kemal Ataturk hasta Sandino. Allí donde se ha instaurado una logia masónica, antes o después, desde la independencia de las colonias de Nueva Inglaterra, lo que se ha generado es una revolución liberal.

Vale la pena repasar lo que dice Evola en la segunda parte de Los Hombres y las Ruinas sobre el papel histórico de la masonería: no sirvió para otra cosa que para generar un modelo político en el que la burguesía mercantil sustituyó a la aristocracia de la sangre que había ostentado la hegemonía en el ciclo histórico anterior.

Pero la masonería no ha cambiado mucho en estos últimos 300 años: tanto al principio como ahora, allí fueron a parar arribistas en busca de “buenos negocios”, “contactos” y para codearse con el “stablishment”. La única diferencia entre otro tiempo y el nuestro es que en la actualidad, prácticamente, no queda gente de relevancia cultural y social en la masonería y en otro tiempo sí los hubo.

Esto tiene mucho que ver con el empobrecimiento general de nivel cultural que se produce en todo el mundo y especialmente en los países occidentales, con el repliegue hacia lo personal que hacen incluso los intelectuales más exhibicionistas y que les inhabilita para participar en todo tipo de asociaciones, pero también, con una bajada del listón en las condiciones de admisión en la masonería: hoy, allí, entra todo el mundo. Harina de otro costal es que permanezcan durante mucho tiempo (la mayoría apenas supera el grado de “aprendiz” y menos de un 30% de los recién llegados llegan a “maestros”…) y que su permanencia allí aporte algo a la masonería.

¿Cuál es la realidad actual de la Masonería en nuestro país? ¿Qué planes tiene y qué objetivos se está marcando respecto a la crisis que todo Occidente está sufriendo, así como dentro de lo que es la estructuración que las sociedades están sufriendo para adaptarse al impuesto Nuevo Orden Mundial?

La masonería en España está compuesta por unas 4.000 personas, de las que la mitad son extranjeros –habitualmente ingleses, holandeses y alemanes– que se han jubilado y residen en Alicante, Baleares, Canarias y Málaga, y han constituido logias propias que, a pesar de estar adscritas a la Gran Logia de España, tienen una total autonomía, suelen “trabajar” el Rito de York en su lengua vernácula. En cuanto a los masones específicamente españoles, no solamente son pocos, sino que la mayoría no ostentan cargos de responsabilidad en ningún terreno. Y, por si eso fuera poco, están divididos en algo más de media docena de Obediencias rivales que andan, frecuentemente, a la greña desdiciendo el mito de la “fraternidad masónica”.

Contrariamente a lo que se tiene tendencia a pensar en los medios de extrema–derecha, la masonería en España es completamente irrelevante. Aquí su momento álgido fue a mediados de los años 80, cuando Mario Conde con su equipo de la Logia Concordia nº 2 de Madrid “asalto” el Banco Español de Crédito y durante unos años hizo y deshizo a su antojo. Conde subvencionaba a la Logia Duque de Wharton, logia de investigación, y no hay que olvidar que la parte del león de su patrimonio personal lo acumuló en la operación de compra venta de Antibióticos SA, a la Montedison italiana, operación preparada y facilitada por Di Bernardo, Gran Maestre de la masonería italiana.

Pero, una vez Conde fue procesado y encarcelado, todo aquello terminó. La masonería se convirtió en algo que había sido siempre, pero que ahora quedó casi como único elemento dominante: el ser un receptáculo de arribistas en busca de alguien que pudiera ofrecerles un trabajo, un buen contacto o simplemente alguna personalidad con la que codearse… Una sociedad en la que todos van en busca de algo pero ninguno tiene nada que ofrecer es inviable a corto plazo. Y eso es lo que ha pasado.

Es falso que Zapatero fuera masón. Su inspiración no era masónica y, es más, en su ignorancia supina, probablemente ni siquiera tiene claro lo que es la masonería. Procede de León, pequeña ciudad en la que ni siquiera antes de la guerra civil existió un número significativo de masones y en la que en la actualidad tampoco hay logia. Si a alguien le interesan las “fuentes” ideológicas del zapaterismo puede recurrir a mi libro El pensamiento excéntrico (La ideología de Zapatero y su tortuoso origen) que puede adquirir como ebook en Amazon.

La crisis de la masonería española no es diferente a la crisis de la masonería mundial. Solamente en el Reino Unido (especialmente en Scotland Yard) y en EEUU (especialmente en el Pentágono), siguen teniendo la iniciativa. En las sociedades del resto de Europa, la masonería hoy es irrelevante más allá de un grupo de presión más, especialmente en Italia y en Francia y cuya influencia es cada vez más limitada.

¿Por qué se ha producido esta caída en picado de la masonería? Por tres factores:

1) La masonería fue el motor de las revoluciones liberales, la expresión organizada de la burguesía pujante que quería construir un marco político en el que fuera la casta preeminente. Una vez conseguido este objetivo (hacia el último tercio del siglo XX) la masonería dejó de producir ideas y a partir de ese momento se evidenció su mero papel de sociedad de “ayuda mutua” en el que la “fraternidad” se suele confundir con la “complicidad”.

2) Porque en estos momentos la casta hegemónica ya no es la burguesía, sino la aristocracia económica y esta se organiza mucho mejor en estructuras más elitistas: Club Bildelberg, Comisión Trilateral, etc. Desde esos centros de poder mundial se planifica cómo será el mundo del mañana, tanto en lo económico como en lo político y cultural. Hoy las logias masónicas tienen una capacidad de influir limitadísima, incluso en el mundo de la cultura. Sin embargo, Bildelberg es quien dicta cómo será el “entertaintment” de mañana, como serán los futuros equilibrios geopolíticos, dónde se destinarán las plantas de producción, cuáles serán las reglas del juego económico, etc. Esta es la competencia (insuperable) que la masonería tiene “por arriba”.

3) En su aspecto de “organización caritativa” (que es como gusta presentarse la masonería actualmente), no ha podido soportar la competencia de las ONGs (parte de las cuales, como el tronco esencial de SOS Racismo en Francia, han sido generadas en medios masónicos). Es lo que podríamos llamar la competencia de la masonería “por abajo”. Sé de logias masónicas que en la actualidad no tienen ni medios económicos para ayudar a sus “hermanos” en paro, ni siquiera para encontrarle un trabajo. Eso da una imagen de la “influencia” de la masonería en España.

En mi opinión, la masonería es una más de entre las muchas estructuras de la sociedad burguesa que han entrado en crisis. Parece cierto que, especialmente a través de EEUU y del Reino Unido, existen nexos entre Bildelberg y la masonería, pero no hay que olvidar que, contrariamente a lo que se tiene tendencia a pensar, en la actualidad no existe ninguna estructura internacional de mando que se superpongan a las lógicas nacionales, las oriente y las dirija de manera efectiva. De hecho, nunca ha existido una estructura de este tipo. La Asociación Masónica Internacional que existió en los años 30, hace décadas que se disolvió. Así pues, a la pregunta de cómo influye la masonería en el nuevo orden mundial hay que responder que poco o nada. Y, desde luego, carece de iniciativa y le resulta muy difícil superar su crisis.

Cabe preguntar sobre las fuentes de que dispongo: en primer lugar contacto directo con medios masónicos a los que conozco desde hace muchos años. En muchos países, antiguos militantes de extrema–derecha, habitualmente lectores de René Guénon, tras dar por concluida su militancia política ingresaron en logias. He seguido manteniendo contacto con muchos de ellos. Sin olvidar que es posible seguir a través de Internet la evolución y situación de las distintas Obediencias Masónicas y en Barcelona existe incluso la Biblioteca Pública Arús que es un tesoro de documentación sobre la masonería y en donde es fácil conocer y relacionarse con esos medios.

Dado que mi opinión sobre la masonería la he mantenido incluso en medios masónicos, y que hablo con conocimiento de causa, esos medios, como mínimo, me tienen respeto. Por lo demás, quien desee conocer mis opiniones y evaluación sobre la masonería puede recurrir a mi libro Estudio sobre la masonería, publicado por PNL Books y que me puede solicitar directamente.

¿Qué nos espera?

Parafraseando el lenguaje utilizado en la película Gladiador, podemos resumir lo que tenemos ante la vista como “tinieblas y cenizas”. No creo que se pueda ser optimista ante la situación actual: en 1945 se produjo el cambio de paradigma que ya se venía anunciando desde los Enciclopedistas: el “humanismo universalista” (mucho más que la democracia o el comunismo) venció. Su victoria consistió en apalancarse en las atalayas de la UNESCO y de la ONU y alumbrar un ciclo de civilización que allanó el camino para la mundialización y, en economía, para la aceptación de la globalización. Mientras sigan siendo aceptados como “normales” el humanismo–universalista, mientras la mundialización sea aceptable para la mayoría la globalización, el destino final de Europa será el relativismo y la destrucción de las identidades nacionales y culturales.

A la vista de que los núcleos que reaccionan contra este sistema de valores impuesto tras 1945 son extremadamente débiles no puede esperarse que de ellos parta una recuperación o un enderezamiento. De ahí que a esta pregunta solamente pueda responderse solamente con “tinieblas y cenizas”. Evola dijo que nuestra civilización vive de todo lo que las anteriores rechazaron. Otra imagen sugestiva es la de un mundo en el que se ha retirado la luz del Sol. Tras el espejismo de la modernidad y su falso relumbrón, lo que subyace es la tristeza y decrepitud de un mundo en el que los valores que en otro tiempo se han extinguido casi completamente, la noche oscura en donde la luz del Sol ha sido sustituida por el brillo de la Luna, siempre cambiante (oscilaciones de las modas), carente de luz propia y reflejo de otro (tiempos de look, de imagen y marketing) y que incluso en ciertas noches desaparece.

André Malraux en sus conversaciones de pre–guerra con Drieu La Rochelle decía que “un fascista es un pesimista activo” y tenía razón. Creo que hoy muchos que se esfuerzan por conocer los caracteres de su tiempo no pueden ser, a pesar suyo, sino fascistas, si no se resignan a vivir al paso con la decadencia y aspiran a resistir a las “tinieblas y cenizas” del tiempo que nos ha tocado vivir.

Agradeceríamos unas palabras para el lector.

Soy yo el que debo agradecer a Manuel y Alberto el haberme dejado expresar en estas páginas que me han servido incluso para poner algo más en orden las ideas. Y al lector que me haya seguido hasta aquí, gracias también por su paciencia.

(c) Ediciones Camzo

(c) Ernesto Milá - infokrisis - ernesto.mila.rodri@gmail.com

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

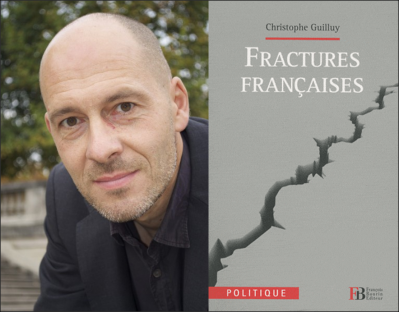

C. G. La défiance des classes populaires vis-à-vis des responsables politiques gagne maintenant les maires, qui sont considérés comme impuissants face au délitement du territoire et eux-mêmes victimes des décisions et des représentations portées par les élites.

C. G. La défiance des classes populaires vis-à-vis des responsables politiques gagne maintenant les maires, qui sont considérés comme impuissants face au délitement du territoire et eux-mêmes victimes des décisions et des représentations portées par les élites.

BR :

BR :

Nous ouvrons le bal par le thème de la politique française et notamment de la présidence « Hollande ».

Nous ouvrons le bal par le thème de la politique française et notamment de la présidence « Hollande ».