Jean-Claude Michéa: «On ne peut être politiquement orthodoxe»...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Jean-Claude Michéa à la revue anarcho-libertaire Ballast. Il revient, notamment, sur la « nouvelle stratégie Godwin (ou de reductio ad hitlerum) » de la gauche libérale qui vise à faire taire toute pensée critique...

Jean-Claude Michéa, dont l'essentiel de l’œuvre est désormais disponible dans la collection de poche Champs, des éditions Flammarion, a récemment publié chez cet éditeur La gauche et le peuple, un livre de débat avec Jacques Julliard

Vous venez du PCF et possédez, à la base, une formation marxiste. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces « frères ennemis », pour reprendre la formule de Guérin, que sont Bakounine, Proudhon, Rocker, Camus, Durruti, Voline, Goodman, Louise Michel, Albert Thierry, Chomsky, Landauer, James C. Scott ou Graeber, que vous ne cessez de citer au fil de vos textes ?

Bien des problèmes rencontrés par le mouvement anticapitaliste moderne tiennent au fait que le terme de « socialisme » recouvre, depuis l’origine, deux choses qu’il serait temps de réapprendre à distinguer. Il s’applique aussi bien, en effet, à la critique radicale du nouvel ordre capitaliste issu des effets croisés de la révolution industrielle et du libéralisme des Lumières qu’aux innombrables descriptions positives de la société sans classe qui était censée succéder à cet ordre, qu’il s’agisse du Voyage en Icarie de Cabet, du nouveau monde sociétaire de Charles Fourier ou de la Critique du programme de Gotha de Karl Marx. Or il s’agit là de deux moments philosophiquement distincts. On peut très bien, par exemple, accepter l’essentiel de la critique marxiste de la dynamique du capital (la loi de la valeur, le fétichisme de la marchandise, la baisse tendancielle du taux de profit, le développement du capital fictif etc.) sans pour autant souscrire – à l’instar d’un Lénine ou d’un Kautsky – à l’idéal d’une société reposant sur le seul principe de la grande industrie « socialisée » et, par conséquent, sur l’appel au développement illimité des « forces productives » et à la gestion centralisée de la vie collective (pour ne rien dire des différentes mythologies de l’« homme nouveau » – ou artificiellement reconstruit – qu’appelle logiquement cette vision « progressiste »). C’est donc l’échec, rétrospectivement inévitable, du modèle « soviétique » (modèle qui supposait de surcroît – comme l’école de la Wertkritik l’a bien montré – l’occultation systématique de certains des aspects les plus radicaux de la critique de Marx) qui m’a graduellement conduit à redécouvrir les textes de l’autre tradition du mouvement socialiste originel, disons celle du socialisme coopératif et antiautoritaire, tradition que l’hégémonie intellectuelle du léninisme avait longtemps contribué à discréditer comme « petite-bourgeoise » et « réactionnaire ».

J’ajoute que dans mon cas personnel, c’est avant tout la lecture - au début des années 1970 - des écrits de Guy Debord et de l’Internationale situationniste (suivie, un peu plus tard, de celle de George Orwell, de Christopher Lasch et d’Ivan Illich) qui m’a progressivement rendue possible cette sortie philosophique du modèle léniniste. Les analyses de l’I.S. permettaient à la fois, en effet, de penser le capitalisme moderne comme un « fait social total » (tel est bien le sens du concept de « société du Spectacle » comme forme accomplie de la logique marchande) et d’en fonder la critique sur ce principe d’autonomie individuelle et collective qui était au cœur du socialisme coopératif et de l’« anarcho-syndicalisme ». Et cela, au moment même où la plupart des intellectuels déçus par le stalinisme et le maoïsme amorçaient leur repli stratégique sur cet individualisme libéral du XVIIIe siècle – la synthèse de l’économie de marché et des « droits de l’homme » – dont le socialisme originel s’était précisément donné pour but de dénoncer l’abstraction constitutive et les implications désocialisantes.

Mais, au fond, on sent que la tradition libertaire est chez vous une profonde assise morale et philosophique bien plus qu’un programme politique (pourtant présent, aujourd’hui encore, dans tous les mouvements anarchistes constitués de par le monde). Quelles sont les limites théoriques et pratiques que vous lui trouvez et qui vous empêchent de vous en revendiquer pleinement ?

C’est une question assurément très complexe. Il est clair, en effet, que la plupart des anarchistes du XIXe siècle se considéraient comme une partie intégrante du mouvement socialiste originel (il suffit de se référer aux débats de la première internationale). Mais alors qu’il n’y aurait guère de sens à parler de « socialisme » avant la révolution industrielle (selon la formule d’un historien des années cinquante, le « pauvre » de Babeuf n’était pas encore le « prolétaire » de Sismondi), il y en a clairement un, en revanche, à poser l’existence d’une sensibilité « anarchiste » dès la plus haute Antiquité (et peut-être même, si l’on suit Pierre Clastres, dans le cas de certaines sociétés dites « primitives »). C’est ce qui avait, par exemple, conduit Jaime Semprun et l’Encyclopédie des nuisances à voir dans l’œuvre de Pao King-yen et de Hsi K’ang - deux penseurs chinois du troisième siècle – un véritable « éloge de l’anarchie » (Éloge de l’anarchie par deux excentriques chinois, paru en 2004).

Cela s’explique avant tout par le fait que la question du pouvoir est aussi ancienne que l’humanité – contrairement aux formes de domination capitalistes qui ne devraient constituer, du moins faut-il l’espérer, qu’une simple parenthèse dans l’histoire de cette dernière. Il s’est toujours trouvé, en effet, des peuples, ou des individus, si farouchement attachés à leur autonomie qu’ils mettaient systématiquement leur point d’honneur à refuser toute forme de servitude, que celle-ci leur soit imposée du dehors ou, ce qui est évidemment encore plus aliénant, qu’elle finisse, comme dans le capitalisme de consommation moderne, par devenir « volontaire ». En ce sens, il existe incontestablement une tradition « anarchiste » (ou « libertaire ») dont les principes débordent largement les conditions spécifiques de la modernité libérale (songeons, par exemple, à l’œuvre de La Boétie ou à celle des cyniques grecs) et dont l’assise principale – je reprends votre formule – est effectivement beaucoup plus « morale et philosophique » (j’ajouterais même « psychologique ») que politique, au sens étroit du terme.

C’est évidemment la persistance historique de cette sensibilité morale et philosophique (l’idée, en somme, que toute acceptation de la servitude est forcément déshonorante pour un être humain digne de ce nom) qui explique le développement, au sein du mouvement socialiste originel - et notamment parmi ces artisans et ces ouvriers de métier que leur savoir-faire protégeait encore d’une dépendance totale envers la logique du salariat - d’un puissant courant libertaire, allergique, par nature, à tout « socialisme d’Etat », à tout « gouvernement des savants » (Bakounine) et à toute discipline de parti calquée, en dernière instance, sur les seules formes hiérarchiques de l’usine bourgeoise. Le problème c’est qu’au fur et à mesure que la dynamique de l’accumulation du capital conduisait inexorablement à remplacer la logique du métier par celle de l’emploi (dans une société fondée sur le primat de la valeur d’usage et du travail concret, une telle logique devra forcément être inversée), le socialisme libertaire allait progressivement voir une grande partie de sa base populaire initiale fondre comme neige au soleil. Avec le risque, devenu patent aujourd’hui, que la critique anarchiste originelle – celle qui se fondait d’abord sur une « assise morale et philosophique » – laisse peu à peu la place à un simple mouvement d’extrême gauche parmi d’autres, ou même, dans les cas les plus extrêmes, à une posture purement œdipienne (c’est ainsi que dans un entretien récent avec Raoul Vaneigem, Mustapha Khayati rappelait qu’une partie des querelles internes de l’I.S. pouvaient s’expliquer par le fait qu’« un certain nombre d’entre nous, autour de Debord, avait un problème à régler, un problème avec le père »).

La multiplication des conflits de pouvoir au sein de nombreuses organisations dites « libertaires » – conflits dont les scissions répétitives et la violence des polémiques ou des excommunications sont un symptôme particulièrement navrant – illustre malheureusement de façon très claire cette lente dégradation idéologique d’une partie du mouvement anarchiste moderne : celle dont les capacités de résistance morale et intellectuelle au maelstrom libéral sont, par définition, les plus faibles – comme c’est très souvent le cas, par exemple, chez les enfants perdus des nouvelles classes moyennes métropolitaines (le microcosme parisien constituant, de ce point de vue, un véritable cas d’école ). De là, effectivement, mes réticences à me situer aujourd’hui par rapport au seul mouvement anarchiste orthodoxe et, surtout, mon insistance continuelle (dans le sillage, entre autres, d’Albert Camus et d’André Prudhommeaux) à défendre cette idée de « décence commune » dont l’oubli, ou le refus de principe, conduit presque toujours un mouvement révolutionnaire à céder, tôt ou tard, à la fascination du pouvoir et à se couper ainsi des classes populaires réellement existantes.

On a du mal à savoir ce que vous pensez précisément de l'État – une problématique pourtant chère aux marxistes comme aux anarchistes...

Je n’ai effectivement pas écrit grand-chose sur cette question (sauf, un peu, dans la Double pensée et dans mon entretien avec le Mauss), tant elle me semble polluée par les querelles terminologiques. Ce que marxistes et anarchistes, en effet, critiquaient sous le nom d’État au XIXe siècle ne correspond plus entièrement à ce qu’on range aujourd’hui sous ce nom (pour ne rien dire de la critique libérale de l’État qui relève d’une autre logique, malheureusement trop facilement acceptée par certains « anarchistes » parisiens tendance Largo Winch). Le mieux est donc de rappeler ici quelques principes de bon sens élémentaire. Ce qui commande une critique socialiste/anarchiste de l’État, c’est avant tout la défense de l’autonomie populaire sous toutes ses formes (cela suppose naturellement une confiance de principe dans la capacité des gens ordinaires à s’autogouverner dans toute une série de domaines essentiels de leur vie).

Autonomie dont le point d’ancrage premier est forcément toujours local (la « commune » pris au sens large du mot – cf. Marx –, c’est-à-dire là où un certain degré de face-à-face, donc de démocratie directe – est en droit encore possible). Cela implique donc :

a) la critique de tout pouvoir bureaucratique séparé et qui entendrait organiser d’en haut la totalité de la vie commune.

b) la critique de la mythologie républicaine de « l’Universel » dont l’État serait le fonctionnaire, du moins si par « universel » on entend l’universel abstrait, pensé comme séparé du particulier et opposé à lui. L’idée en somme que les communautés de base devraient renoncer à tout ce qui les particularise pour pouvoir entrer dans la grande famille uniformisée de la Nation ou du genre humain. En bon hégélien, je pense au contraire que l’universel concret est toujours un résultat – par définition provisoire – et qu’il intègre la particularité à titre de moment essentiel (c’est-à-dire non pas comme « moindre mal », mais comme condition sine qua non de son effectivité réelle). C’est pourquoi – mais on l’a déjà dit mille fois – l’État et l’Individu modernes (autrement dit, l’État « universaliste » et l’individu « séparé de l’homme et de la communauté », Marx) définissent depuis le début une opposition en trompe l’œil (c’est Hobbes qui a génialement démontré, le premier, que l’individu absolu – celui que vante le « rebelle » libertarien – ne pouvait trouver sa vérité que dans l’État absolu [et réciproquement]).

L’individu hors-sol et intégralement déraciné (le « self made man » des libéraux) n’est, en réalité, que le complément logique du Marché uniformisateur et de l’État « citoyen » et abstrait (tout cela était déjà admirablement décrit par Marx dans la question juive). La base de toute société socialiste sera donc, à l’inverse, l’homme comme « animal social » (Marx) et capable, à ce titre, de convivialité (le contraire, en somme de l’individu stirnero-hobbesien). Le dernier livre de David Graeber sur la dette (qui prolonge les travaux du Mauss), contient, du reste, des passages remarquables sur ce point (c’est même la réfutation la plus cruelle qui soit du néo-utilitarisme de Lordon et des bourdivins). C’est pourquoi une critique socialiste/anarchiste de l’État n’a de sens que si elle inclut une critique parallèle de l’individualisme absolu. On ne peut pas dire que ce lien soit toujours bien compris de nos jours !

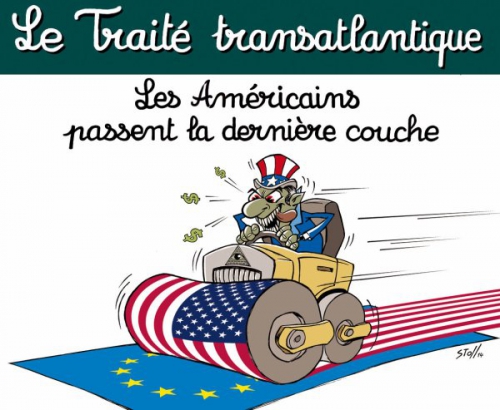

Pour autant, et à moins de rêver d’une fédération mondiale de communes autarciques dont le mode de vie serait nécessairement paléolithique, il est clair qu’une société socialiste développée et étendue à l’ensemble de la planète suppose une organisation beaucoup plus complexe à la fois pour rendre possible la coopération amicale entre les communautés et les peuples à tous les niveaux et pour donner tout son sens au principe de subsidiarité (on ne délègue au niveau supérieur que les tâches qui ne peuvent pas être réalisé au niveau inférieur [ce qui est exactement le contraire de la façon de procéder liée à l’Europe libérale]). C’est évidemment ici que doit se situer la réflexion – compliquée – sur le statut, le rôle et les limites des services publics, de la monnaie, du crédit public, de la planification, de l’enseignement, des biens communs etc.

Tout comme Chomsky, je ne suis donc pas trop gêné – surtout en ces temps libéraux – par l’emploi du mot « étatique » s’il ne s’agit que de désigner par là ces structures de coordination de l’action commune (avec, bien entendu, les effets d’autorité et de discipline qu’elles incluent) qu’une société complexe appelle nécessairement (que ce soit au niveau régional, national ou mondial). L’important devient alors de s’assurer du plus grand contrôle démocratique possible de ces structures par les collectivités de base (principe de rotation des fonctions, tirages au sort, interdiction d’exercer plus d’un mandat, contrôle des experts, référendums d’initiatives populaires, reddition des comptes, etc., etc.). Dans l’idéal, la contradiction dialectique entre la base et le « sommet » (et le mouvement perpétuel de va-et-vient entre les deux) pourrait alors cesser d’être « antagoniste ». Mais, vous le voyez, je n’ai improvisé là que quelques banalités de base.

Comme vous le savez, le terme « libertaire » a été inventé par Déjacque en opposition au terme « libéral », lors d’une querelle avec Proudhon. Vous n’avez pas de mots assez durs contre les « libéraux-libertaires » chers, si l’on peut dire, à Clouscard. Comment expliquez-vous cette alliance a priori incongrue ?

On aura une idée supplémentaire de toutes ces difficultés sémantiques si l’on ajoute que la traduction américaine du mot « libertaire » (le journal de Joseph Déjacque était certes publié à New-York, mais uniquement en français) est libertarian. Or ce dernier terme (qu’on a curieusement retraduit par « libertarien ») en est peu à peu venu à désigner, aux États-Unis, la forme la plus radicale du libéralisme économique, politique et culturel – celle qu’incarnent notamment Murray Rothbard et David Friedman – au point d’être parfois considéré aujourd’hui comme un simple équivalent de celui d’« anarcho-capitaliste » ! Pour dissiper ce nuage d’encre, il est donc temps d’en revenir aux fondements mêmes de la critique socialiste originelle de l’anthropologie libérale. On sait, en effet, que pour les libéraux – il suffit de lire John Rawls – l’homme doit toujours être considéré comme un être « indépendant par nature » et qui ne peut donc chercher à nouer des liens avec ses semblables (ne serait-ce – écrit ironiquement David Graeber – que pour pouvoir « échanger des peaux de castor ») que dans la stricte mesure où ce type d’engagement contractuel lui paraît « juste », c’est-à-dire, en dernière instance, conforme à son « intérêt bien compris ».

Dans cette perspective à la Robinson Crusoé (Marx voyait significativement dans le cash nexus des économistes libéraux – terme qu’il avait emprunté au « réactionnaire » Carlyle – une pure et simple « robinsonnade »), il va de soi qu’aucune norme morale, philosophique ou religieuse ne saurait venir limiter du dehors le droit « naturel » de tout individu à vivre en fonction de son seul intérêt égoïste (y compris dans sa vie familiale et affective), si ce n’est, bien entendu, la liberté équivalente dont sont supposés disposer symétriquement les autres membres d’une société libérale (les interventions de l'État « minimal » n’ayant alors plus d’autre prétexte officiel que la nécessité permanente de protéger ces libertés individuelles, que ce soit sur le plan politique et culturel – la défense des « droits de l’homme », y compris en Irak, au Mali ou en Afghanistan – ou économique – la défense de la libre concurrence et de la liberté intégrale d’entreprendre, de vendre et d’acheter). Or si la plupart des fondateurs du socialisme partageaient effectivement l’idéal émancipateur des Lumières et leur défense de l’esprit critique (ils étaient évidemment tout aussi hostiles que les libéraux aux sociétés oppressives et inégalitaires d’ancien régime), ils n’en dénonçaient pas moins l’anthropologie individualiste et abstraite sur laquelle cet idéal était structurellement fondé. À leurs yeux il allait de soi, en effet, que l’homme était d’abord un être social, dont la prétendue « indépendance naturelle » (déjà contredite par la moindre observation ethnologique) impliquait – comme Marx l’écrivait en 1857 – une « chose aussi absurde que le serait le développement du langage sans la présence d’individus vivant et parlant ensemble ».

De là, naturellement, le rôle philosophique absolument central que ces premiers socialistes accordaient aux concepts d’entraide et de « communauté » (on a presque fini par oublier que le terme de « socialisme » s’opposait, à l’origine, à celui d’« individualisme ») et leur critique corrélative du dogme libéral selon lequel l’émancipation intégrale des individus ne pourrait trouver ses ultimes conditions que dans la transformation correspondante de la société – pour reprendre une formule de l’école saint-simonienne – en une simple « agrégation d’individus sans liens, sans relations, et n’ayant pour mobile que l’impulsion de l’égoïsme » (la coexistence « pacifique » des individus ainsi atomisés devant alors être assurée par les seuls mécanismes anonymes et impersonnels du Droit et du Marché, eux-mêmes placés sous l’égide métaphysique du Progrès continuel de la Science et des « nouvelles technologies »). Il suffit, dès lors, de réactiver ce clivage originel (ce qui suppose, vous vous en doutez bien, une rupture radicale avec tous les postulats idéologiques de la gauche et de l’extrême gauche contemporaines) pour redécouvrir aussitôt ce qui sépare fondamentalement un authentique libertaire – celui dont la volonté d’émancipation personnelle, à l’image de celle d’un Kropotkine, d’un Gustav Landauer, ou d’un Nestor Makhno, s’inscrit nécessairement dans un horizon collectif et prend toujours appui sur les « liens qui libèrent » (comme, par exemple, l’amour, l’amitié ou l’esprit d’entraide) – d’un « libertaire » libéral (ou « anarcho-capitaliste ») aux yeux duquel un tel travail d’émancipation personnelle ne saurait être l'œuvre que d’un sujet « séparé de l’homme et de la communauté » (Marx), c’est-à-dire, en définitive, essentiellement narcissique (Lasch) et replié sur ses caprices individuels et son « intérêt bien compris » (quand ce n’est pas sur sa seule volonté de puissance, comme c’était par exemple le cas chez le Marquis de Sade).

C’est d’ailleurs cette triste perversion libérale de l’esprit « libertaire » que Proudhon avait su décrire, dès 1858, comme le règne de « l’absolutisme individuel multiplié par le nombre de coquilles d’huîtres qui l’expriment ». Description, hélas, rétrospectivement bien prophétique et qui explique, pour une grande part, le désastreux naufrage intellectuel de la gauche occidentale moderne et, notamment, son incapacité croissante à admettre que la liberté d’expression c’est d’abord et toujours, selon la formule de Rosa Luxemburg, la liberté de celui qui pense autrement.

L'an passé, Le Monde libertaire vous a consacré quelques pages. S’il louait un certain nombre de vos analyses, il vous reprochait votre usage du terme « matriarcat », votre conception de l’internationalisme et de l'immigration, et, surtout, ce qu’il percevait comme une complaisance à l’endroit des penseurs et des formations nationalistes ou néofascistes – au prétexte qu’ils seraient antilibéraux et que cela constituerait votre clivage essentiel, quitte à fouler aux pieds tout ce qui, dans ces traditions, s’oppose brutalement à l’émancipation de chacune des composantes du corps social. Comprenez-vous que vous puissiez créer ce « malaise », pour reprendre leur terme, au sein de tendances (socialistes, libertaires, communistes, révolutionnaires, etc.) dont vous vous revendiquez pourtant ?

Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».

Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».

Passons également sur cette assimilation pour le moins hâtive (et que l’extrême gauche post-mitterrandienne ne songe même plus à interroger) de l’internationalisme du mouvement ouvrier originel à cette nouvelle idéologie « mobilitaire » (dont la libre circulation mondiale de la force de travail et le tourisme de masse ne représentent, du reste, qu’un aspect secondaire) qui constitue désormais – comme le rappelait Kristin Ross – « le premier impératif catégorique de l’ordre économique » libéral. Mes critiques semblent avoir oublié, là encore, que l’une des raisons d’être premières de l’association internationale des travailleurs, au XIXe siècle, était précisément la nécessité de coordonner le combat des différentes classes ouvrières nationales contre ce recours massif à la main d’œuvre étrangère qui apparaissait déjà, à l’époque, comme l’une des armes économiques les plus efficaces de la grande bourgeoisie industrielle. Comme le soulignaient, par exemple, les représentants du mouvement ouvrier anglais (dans un célèbre appel de novembre 1863 adressé au prolétariat français), « la fraternité des peuples est extrêmement nécessaire dans l’intérêt des ouvriers. Car chaque fois que nous essayons d’améliorer notre condition sociale au moyen de la réduction de la journée de travail ou de l’augmentation des salaires, on nous menace toujours de faire venir des Français, des Allemands, des Belges qui travaillent à meilleur compte ».

Naturellement, les syndicalistes anglais – étrangers, par principe, à toute xénophobie – s’empressaient aussitôt d’ajouter que la « faute n’en est certes pas aux frères du continent, mais exclusivement à l’absence de liaison systématique entre les classes industrielles des différents pays. Nous espérons que de tels rapports s’établiront bientôt [de fait, l’association internationale des travailleurs sera fondée l’année suivante] et auront pour résultat d’élever les gages trop bas au niveau de ceux qui sont mieux partagés, d’empêcher les maîtres de nous mettre dans une concurrence qui nous rabaisse à l’état le plus déplorable qui convient à leur misérable avarice » (notons qu’on trouvait déjà une analyse semblable des effets négatifs de la politique libérale d’immigration dans l’ouvrage d’Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre). Comme on le voit, la conception de la solidarité internationale défendue par les fondateurs du mouvement ouvrier était donc un peu plus complexe (et surtout impossible à confondre avec ce culte de la « mobilité » et de la « flexibilité » qui est au cœur de l’idéologie capitaliste moderne) que celle du brave Olivier Besancenot ou de n’importe quel autre représentant de cette nouvelle extrême gauche qui apparaît désormais – pour reprendre une expression de Marx – « au-dessous de toute critique ».

Quant à l’idée selon laquelle ma critique du capitalisme entretiendrait un rapport ambigu, certains disent même structurel, avec le « néofascisme » – idée notamment propagée par Philippe Corcuff, Luc Boltanski et Jean-Loup Amselle –, elle me semble pour le moins difficile à concilier avec cet autre reproche (que m’adressent paradoxalement les mêmes auteurs) selon lequel j’accorderais trop d’importance à cette notion de common decency qui constituait aux yeux d’Orwell le seul fondement moral possible de tout antifascisme véritable. Il est vrai que les incohérences inhérentes à ce type de croisade (dont le signal de départ avait été donné, en 2002, par la très libérale Fondation Saint-Simon, avec la publication du pamphlet de Daniel Lindenberg sur les « nouveaux réactionnaires ») perdent une grande partie de leur mystère une fois que l’on a compris que l’objectif premier des nouveaux évangélistes libéraux était de rendre progressivement impossible toute analyse sérieuse (ou même tout souvenir concret) de l’histoire véritable des « années trente » et du fascisme réellement existant.

Et cela, bien sûr, afin de faire place nette – ce qui n’offre plus aucune difficulté majeure dans le monde de Youtube et des « réseaux sociaux » – à cet « antifascisme » abstrait et purement instrumental sous lequel, depuis 1984, la gauche moderne ne cesse de dissimuler sa conversion définitive au libéralisme. Bernard-Henri Lévy l’avait d’ailleurs reconnu lui-même lorsqu’il écrivait, à l’époque, que « le seul débat de notre temps [autrement dit, le seul qui puisse être encore médiatiquement autorisé] doit être celui du fascisme et l’antifascisme ». Or on ne peut rien comprendre à l’écho que le fascisme a pu rencontrer, tout au long du XXe siècle, dans de vastes secteurs des classes populaires, et des classes moyennes, si l’on ne commence pas – à la suite d’Orwell – par prendre acte du fait qu’il constituait d’abord, du moins dans sa rhétorique officielle, une forme pervertie, dégradée, voire parodique du projet socialiste originel (« tout ce qu’il y a de bon dans le fascisme – n’hésitait pas à écrire Orwell – est aussi implicitement contenu dans le socialisme »). Ce qui veut tout simplement dire que cette idéologie ontologiquement criminelle (analyse qui vaudrait également pour les autres formes de totalitarisme, y compris celles qui s’abritent aujourd’hui sous l’étendard de la religion) trouvait, au même titre que le socialisme, son point de départ moral et psychologique privilégié dans le désespoir et l’exaspération croissante d’une partie des classes populaires devant cette progressive « dissolution de tous les liens sociaux » (Debord) que le principe de neutralité axiologique libéral engendre inexorablement (processus qu’Engels décrivait, pour sa part, comme la « désagrégation de l’humanité en monades dont chacune à un principe de vie particulier et une fin particulière »).

Naturellement, la fétichisation du concept d’unité nationale (qui ne peut qu’entretenir l’illusion d’une collaboration « équitable » entre le travail et le capital) et sa nostalgie romantique des anciennes aristocraties guerrières (avec son culte du paganisme, de la hiérarchie et de la force brutale) interdisaient par définition au fascisme de désigner de façon cohérente les causes réelles du désarroi ressenti par les classes populaires, tout comme la véritable logique de l’exploitation à laquelle elles se trouvaient quotidiennement soumises. De là, entre autres, cet « antisémitisme structurel » (Robert Kurz) qui « ne fait que renforcer le préjugé populaire du "capital accapareur" rendu responsable de tous les maux de la société et qui, depuis deux cents ans, est associé aux juifs » (Robert Kurz ne manquait d’ailleurs pas de souligner, après Moishe Postone, que cet antisémitisme continuait d’irriguer, « de façon consciente ou inconsciente » – et, le plus souvent, sous le masque d’une prétendue solidarité avec le peuple palestinien – une grande partie des discours de l’extrême gauche contemporaine). Il n’en reste pas moins que l’idéologie fasciste – comme c’était d’ailleurs déjà le cas, au XIXe siècle, de celle d’une partie de la droite monarchiste et catholique (on se souvient, par exemple, du tollé provoqué sur les bancs de la gauche par Paul Lafargue – en décembre 1891 – lorsqu’il avait osé saluer dans une intervention du député catholique Albert de Mun « l’un des meilleurs discours socialistes qui aient été prononcés ici ») – incorpore, tout en les dénaturant, un certain nombre d’éléments qui appartiennent de plein droit à la tradition socialiste originelle.

Tel est bien le cas, entre autres, de la critique de l’atomisation marchande du monde, de l’idée que l’égalité essentiellement abstraite des « citoyens » masque toujours le pouvoir réel de minorités qui contrôlent la richesse et l’information, ou encore de la thèse selon laquelle aucun monde véritablement commun ne saurait s’édifier sur l’exigence libérale de « neutralité axiologique » (d’ailleurs généralement confondue, de nos jours, avec le principe de « laïcité ») ni, par conséquent, sur ce relativisme moral et culturel « postmoderne » qui en est l’expression philosophique achevée (à l’inverse, on aurait effectivement le plus grand mal à trouver, dans toute l’œuvre d’Eric Fassin, une seule page qui puisse réellement inciter les gens ordinaires à remettre en question la dynamique aveugle du capital ou l’imaginaire de la croissance et de la consommation). C’est naturellement l’existence de ces points d’intersection entre la critique fasciste de la modernité libérale (ou, d’une manière générale, sa critique « réactionnaire ») et celle qui était originellement portée par le mouvement ouvrier socialiste, qui allait donc permettre aux think tanks libéraux (Fondation Saint-Simon, Institut Montaigne, Terra Nova, etc.) de mettre très vite au point – au lendemain de la chute de l’empire soviétique – cette nouvelle stratégie Godwin (ou de reductio ad hitlerum) qui en est progressivement venue à prendre la place de l’ancienne rhétorique maccarthyste. Stratégie particulièrement économe en matière grise – d’où le succès qu’elle rencontre chez beaucoup d’intellectuels de gauche – puisqu’il suffira désormais aux innombrables spin doctors du libéralisme de dénoncer rituellement comme « fasciste » (ou, à tout le moins, de nature à engendrer un regrettable « brouillage idéologique ») toute cette partie de l’héritage socialiste dont une droite antilibérale se montre toujours capable, par définition, de revendiquer certains aspects – moyennant, bien sûr, les inévitables ajustements que son logiciel inégalitaire et nationaliste lui impose par ailleurs.

À tel point que les représentants les plus intelligents de cette droite antilibérale ont eux-mêmes fini par comprendre, en bons lecteurs de Gramsci, tout le bénéfice qu’il leur était à présent possible de tirer de leurs hommages sans cesse plus appuyés – et sans doute parfois sincères – à l’œuvre de Marx, de Debord ou de Castoriadis. Un tel type de récupération est, du reste, d’autant plus inévitable que le disque dur métaphysique de la gauche moderne – à présent « prisonnière de l’ontologie capitaliste » (Kurz) – ne lui permet plus, désormais, de regarder en face la moindre réalité sociologique concrète (comme dans le célèbre conte d’Andersen sur les Habits neufs de l’Empereur) et, par conséquent, de percevoir dans la détresse et l’exaspération grandissantes des classes populaires (qu’elle interprète nécessairement comme un signe de leur incapacité frileuse à s’adapter « aux exigences du monde moderne ») tout ce qui relève, au contraire, d’une protestation légitime (je renvoie ici au remarquable essai de Stephen Marglin sur The Dismal science) contre le démantèlement continuel de leurs identités et de leurs conditions matérielles de vie par la dynamique transgressive du marché mondialisé et de sa culture « postmoderne » (« cette agitation et cette insécurité perpétuelles » – écrivait déjà Marx – « qui distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes »).

De là, bien entendu, l’étonnante facilité avec laquelle il est devenu aujourd’hui possible de discréditer a priori toutes ces mises en question de la logique marchande et de la société du Spectacle qui, il y a quelques décennies encore, étaient clairement le signe d’une pensée radicale – qu’il s’agisse de l’École de Francfort, de l’Internationale situationniste ou des écrits d’Ivan Illich. Si, par exemple, le Front National – tournant le dos à la rhétorique reaganienne de son fondateur – en vient, de nos jours, à soutenir l’idée que les politiques libérales mises en œuvre par la Commission européenne, et le déchaînement correspondant de la spéculation financière internationale, sont l’une des causes majeures du chômage de masse (tout en prenant évidemment bien soin de dissocier ce processus de financiarisation « néolibéral » des contradictions systémiques que la mise en valeur du capital productif rencontre depuis le début des années soixante-dix), on devra donc désormais y voir la preuve irréfutable que toute critique de l’euro et des politiques menées depuis trente ans par l’oligarchie bruxelloise ne peut être que le fait d’un esprit « populiste », « europhobe » ou même « rouge-brun » (et peu importe, au passage, que le terme d’« europhobie » ait lui-même été forgé par la propagande hitlérienne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de stigmatiser la résistance héroïque des peuples anglais et serbe à l’avènement d’une Europe nouvelle !).

En ce sens, la nouvelle stratégie Godwin apparaît bien comme l’héritière directe de la « Nouvelle Philosophie » de la fin des années soixante-dix. À ceci près, que là où un Glucksmann ou un BHL se contentaient d’affirmer que toute contestation radicale du capitalisme conduisait nécessairement au Goulag, la grande innovation théorique des Godwiniens aura été de remplacer la Kolyma et les îles Solovski par Auschwitz, Sobibor et Treblinka. De ce point de vue, Jean-Loup Amselle – avec son récent pamphlet sur les « nouveaux Rouges-Bruns » et le « racisme qui vient » – est incontestablement celui qui a su conférer à ces nouveaux « éléments de langage » libéraux une sorte de perfection platonicienne. Au terme d’une analyse fondée sur le postulat selon lequel « la culture n’existe pas, il n’y a que des individus » (hommage à peine voilé à la célèbre formule de Margaret Thatcher), il réussit, en effet, le tour de force de dénoncer dans le projet d’une « organisation sociale et économique reposant sur les principes d’échange non marchand, de don, de réciprocité et de redistribution » – autrement dit dans le projet socialiste traditionnel – l’une des incarnations les plus insidieuses, du fait de son supposé « primitivisme », de cette « posture rouge-brune qui fait le lit du Front national et de Riposte laïque » (il est vrai qu’aux yeux de cet étrange anthropologue de gauche, les partisans de la décroissance, les écologistes et les « anarchistes de tout poil » avaient déjà, depuis longtemps, largement contribué à cette lente fascisation des esprits). Le fait qu’une pensée aussi délirante ait pu rencontrer un écho favorable auprès de tant d’« antifascistes » auto-proclamés (pour ne rien dire des éloges dithyrambiques d’un Laurent Joffrin) nous en apprend donc énormément sur l’ampleur du confusionnisme qui règne aujourd’hui dans les rangs de la gauche et de l’extrême gauche post-mitterrandiennes – mouvement anarchiste compris.

Et, comme par hasard, c’est précisément dans un tel contexte idéologique – contexte dans lequel tous les dés ont ainsi été pipés d’avance – que tous ceux qui tiennent la critique socialiste de Marx, d’Orwell ou de Guy Debord pour plus actuelle que jamais et contestent donc encore, avec un minimum de cohérence, le « monde unifié du capital » (Robert Kurz), se retrouvent désormais sommés par les plus enragés des « moutons de l’intelligentsia » (Debord) de s’expliquer en permanence sur la « complaisance » que cette critique entretiendrait nécessairement avec les idéologies les plus noires du XXe siècle. Avec à la clé – j’imagine – l’espoir des évangélistes libéraux d’amener ainsi tous ces mauvais esprits à mettre, à la longue, un peu d’eau dans leur vin, de peur de passer pour « passéistes » ou « réactionnaires ». Tout comme, sous le précédent règne du maccarthysme, c’était, à l’opposé, la peur d’être assimilés à des « agents de Moscou » qui était censée paralyser les esprits les plus critiques. Il se trouve hélas (et j’en suis sincèrement désolé pour tous ces braves policiers de la pensée qui ne font, après tout, que le travail pour lequel l’Université les paye) qu’il y a déjà bien longtemps que j’ai perdu l’habitude de me découvrir – dans la crainte et le tremblement – devant chaque nouvelle procession du clergé « progressiste » (ou, si l’on préfère, devant chaque nouvelle étape du développement capitaliste). Mais n’est-ce pas George Orwell lui-même qui nous rappelait qu’« il faut penser sans peur » et que « si l’on pense sans peur, on ne peut être politiquement orthodoxe » ?

Jean-Claude Michéa (Ballast, 9 février 2015)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Si l’on s’en tient aux théories, Proudhon, par son fédéralisme, son mutualisme, sa critique acide de la démocratie et de la propriété capitaliste, ainsi que son caractère de farouche pourfendeur de la culture bourgeoise, a su permettre –malgré les tentatives de récupération des socialistes républicains- « à des Français, qui se croyaient ennemis jurés, de s’unir pour travailler de concert à l’organisation du pays français ». Nous touchons là un point essentiel : Proudhon était un homme d’ordre et non cet anti-étatiste anti-théiste et anti-propriétaire primaire que l’on veut nous faire accroire… C’est en tant que prophète de « l’ordre social français » que les membres du Cercle célèbrent ce « grand réaliste », ce « Maître de la contre-révolution », ce « Proudhon constructeur » à l’esprit et à la foi révolutionnaire. J’arrête ici, c’est certainement déjà trop de dialectique pour les quelques placides intellectuels de « gôche » qui prétendent s’accaparer la figure de ce rude fils de paysan, viril et guerrier, inaltérable et hardi défenseur du Travail, de la Famille et de la Terre (qui a dit Patrie ?) ; je ne voudrai pas être désigné responsable de l’ataraxie mentale dont ils souffrent, si peu nombreux soient-ils.

Si l’on s’en tient aux théories, Proudhon, par son fédéralisme, son mutualisme, sa critique acide de la démocratie et de la propriété capitaliste, ainsi que son caractère de farouche pourfendeur de la culture bourgeoise, a su permettre –malgré les tentatives de récupération des socialistes républicains- « à des Français, qui se croyaient ennemis jurés, de s’unir pour travailler de concert à l’organisation du pays français ». Nous touchons là un point essentiel : Proudhon était un homme d’ordre et non cet anti-étatiste anti-théiste et anti-propriétaire primaire que l’on veut nous faire accroire… C’est en tant que prophète de « l’ordre social français » que les membres du Cercle célèbrent ce « grand réaliste », ce « Maître de la contre-révolution », ce « Proudhon constructeur » à l’esprit et à la foi révolutionnaire. J’arrête ici, c’est certainement déjà trop de dialectique pour les quelques placides intellectuels de « gôche » qui prétendent s’accaparer la figure de ce rude fils de paysan, viril et guerrier, inaltérable et hardi défenseur du Travail, de la Famille et de la Terre (qui a dit Patrie ?) ; je ne voudrai pas être désigné responsable de l’ataraxie mentale dont ils souffrent, si peu nombreux soient-ils.

Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».

Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».

La « Troisième guerre du Golfe », menée par les Anglo-Saxons contre l'Irak, commence le 20 mars 2003 ; Bagdad tombe le 9 avril ; la guerre s'achève officiellement le 1er mai ; le chantage « Pétrole » (à moindre prix) « contre Nourriture » (surfacturée), qui sera à l'origine de la mort de 1,5 million d'Irakiens et d'Irakiennes dont 500.000 enfants, ne prendra fin que le 21 novembre à minuit. Saddam Hussein sera arrêté dans la nuit du 13 au 14 décembre : il sera humilié et maltraité en violation complète du droit international et des droits de l'Homme... Après un procès bâclé, de juillet 2004 à décembre 2006, un procès des plus iniques avec menaces de mort à l'appui sur les avocats de la défense, il sera, non pas fusillé comme il en avait fait la demande, mais pendu le 30 décembre.

La « Troisième guerre du Golfe », menée par les Anglo-Saxons contre l'Irak, commence le 20 mars 2003 ; Bagdad tombe le 9 avril ; la guerre s'achève officiellement le 1er mai ; le chantage « Pétrole » (à moindre prix) « contre Nourriture » (surfacturée), qui sera à l'origine de la mort de 1,5 million d'Irakiens et d'Irakiennes dont 500.000 enfants, ne prendra fin que le 21 novembre à minuit. Saddam Hussein sera arrêté dans la nuit du 13 au 14 décembre : il sera humilié et maltraité en violation complète du droit international et des droits de l'Homme... Après un procès bâclé, de juillet 2004 à décembre 2006, un procès des plus iniques avec menaces de mort à l'appui sur les avocats de la défense, il sera, non pas fusillé comme il en avait fait la demande, mais pendu le 30 décembre.

BT :

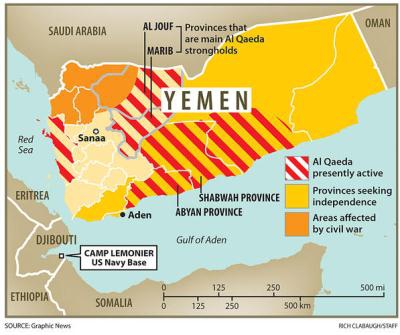

BT :  KK : Elles ont une importance cruciale. Les énormes gisements de pétrole dans le Kurdistan irakien sont la principale pomme de discorde entre le gouvernement régional des Kurdes et le gouvernement de Bagdad. En novembre, ces deux gouvernements irakiens se sont enfin entendus pour une exploitation conjointe, ce qui s’explique partiellement par la menace que fait peser l’EIIL. Quant aux gisements de gaz du bassin oriental de la Méditerranée, ils ont fait éclore les conflits entre Israël, la Turquie, la Syrie et le Liban. Les Libanais comptent nettement sur la participation des Qataris pour exploiter ces gisements mais ils ont tardé à accorder des concessions et à nommer les champs d’exploitation. Ces problèmes sont actuellement discutés au Parlement libanais. Cette problématique du gaz naturel peut à terme constituer un casus belli dans le triangle Liban/Israël/Turquie, mais aussi générer des nouvelles coopérations. L’avenir nous le dira. Mais nous pouvons d’ores et déjà constater que l’Egypte se rapproche d’Israël dans la question du gaz naturel. L’Egypte pourrait mettre ses terminaux à disposition pour liquéfier le gaz israélien. Il y a quelques mois le ministre égyptien de l’énergie avait déclaré qu’il pouvait parfaitement envisager d’importer du gaz israélien.

KK : Elles ont une importance cruciale. Les énormes gisements de pétrole dans le Kurdistan irakien sont la principale pomme de discorde entre le gouvernement régional des Kurdes et le gouvernement de Bagdad. En novembre, ces deux gouvernements irakiens se sont enfin entendus pour une exploitation conjointe, ce qui s’explique partiellement par la menace que fait peser l’EIIL. Quant aux gisements de gaz du bassin oriental de la Méditerranée, ils ont fait éclore les conflits entre Israël, la Turquie, la Syrie et le Liban. Les Libanais comptent nettement sur la participation des Qataris pour exploiter ces gisements mais ils ont tardé à accorder des concessions et à nommer les champs d’exploitation. Ces problèmes sont actuellement discutés au Parlement libanais. Cette problématique du gaz naturel peut à terme constituer un casus belli dans le triangle Liban/Israël/Turquie, mais aussi générer des nouvelles coopérations. L’avenir nous le dira. Mais nous pouvons d’ores et déjà constater que l’Egypte se rapproche d’Israël dans la question du gaz naturel. L’Egypte pourrait mettre ses terminaux à disposition pour liquéfier le gaz israélien. Il y a quelques mois le ministre égyptien de l’énergie avait déclaré qu’il pouvait parfaitement envisager d’importer du gaz israélien.

BT :

BT :

At least, this is how the story is related by Uruguayan author Eduardo Galeano,

At least, this is how the story is related by Uruguayan author Eduardo Galeano,