mercredi, 18 mars 2015

Il ’68 lo ha inventato D’Annunzio a Fiume

Il ’68 lo ha inventato D’Annunzio a Fiume

Ci racconti un episodio OFF dell’inizio della tua carriera?

Ci racconti un episodio OFF dell’inizio della tua carriera?

Un giorno ho pubblicato il mio libro su Bottai, che era la mia tesi di Laurea, da Feltrinelli. Ebbe un immenso successo soprattutto di discussioni sollevate, perché per la prima volta si sosteneva e si dimostrava che non solo era esistita una cultura fascista, ma che erano esistiti anche dei fascisti onesti e in gamba come Bottai. Il fatto poi che l’avesse pubblicato Feltrinelli… puoi immaginare l’emozione e il disorientamento che provocò. Un giorno ricevetti una chiamata da un ragazzo a me ignoto, mi disse che aveva letto il libro e avrebbe avuto piacere di incontrarmi con alcuni amici. Andai volentieri a quel pranzo in Corso Sempione, dove trovai e conobbi le menti migliori della Nuova Destra di allora, che erano Solinas, Cabona, Tarchi, e non so quanti altri. La cosa buffissima, che mi fece molto ridere, era che il ristorante – tutt’altro che ‘Nuova Destra’ – era tenuto da un signore in camicia nera che ci salutò con il saluto romano e che aveva l’intero ristorante tappezzato di ritratti di Mussolini. Fu un curioso incontro, abbastanza OFF, mi sembra!

Sei uno scrittore, un giornalista, uno degli storici più apprezzati d’Italia e in questo momento sei il Presidente del Vittoriale degli Italiani, la casa museo di Gabriele D’Annunzio. Quest’anno si chiudono le celebrazioni del 150° anniversario della sua nascita, che cosa ha lasciato D’Annunzio all’arte e alla cultura italiana?

D’Annunzio non solo ha lasciato, ma dona ancora. È un tale anticipatore che ha rinnovato la letteratura italiana dell’800 quando pubblicò Il Piacere, subito diffuso in tutto il mondo, quando all’estero nessuno conosceva – e tuttora nessuno conosce – Manzoni. Ha rinnovato la poesia italiana, i rapporti con la borghesia, con la politica, con la vita militare. Soprattutto ci lascia oggi un messaggio molto importante, “Conservare intera la libertà fin nell’ebbrezza” e “Non chi più soffre ma chi più gode conosce”. E qui non si tratta di edonismo, ma di godimento come vita intellettuale libera e gioiosa. Questi sono i suoi messaggi, oltre a quello di guardare sempre avanti, progettare e imporre il proprio futuro, saper far sognare agli altri uomini i propri sogni.

Le battaglie politiche di D’Annunzio oggi sono ancora attuali?

Sono sempre attuali. Contrariamente a quello che si pensa, con questa etichetta di ‘filofascista’ che gli è stata attribuita – lo era anche, perché era un superuomo e quindi aveva adottato il superomismo che poi combaciava in qualche modo con il fascismo –, era sostanzialmente un libertario e la difesa della libertà dell’individuo deve essere un nostro compito, dovrebbe essere una delle missioni della Destra, peraltro…

D’Annunzio fa di Fiume “città di vita, città di arte”, quella è una pagina molto importante…

È una pagina straordinaria, qualsiasi Paese disponesse di un episodio simile nella propria storia lo avrebbe mitizzato con film, romanzi e quant’altro, invece sembra quasi che ce ne vergogniamo. Fiume fu un’anticipazione del ’68 da destra, perché nello spirito libertario di Fiume e di d’Annunzio c’era anche questa componente superomista, per cui il ‘capo’ era gran parte della cosa, ma Fiume fu un’avventura indimenticabile che insieme al futuro ripercorre il passato dell’Italia, il Rinascimento. D’Annunzio conquistò Fiume come un condottiero rinascimentale e la mantenne come un pirata di oggi.

La musica è un elemento centrale nella Carta del Carnaro…

Sì, nella costituzione c’è la musica come strumento di vita e di elevazione del popolo, che deve essere quasi distribuita, donata nelle scuole e a tutti quanti, così come la bellezza delle città; l’arredo urbano, così chiamato oggi con una definizione tremenda, non è stato inventato dagli assessori dei vari Comuni, ma è stato inventato da d’Annunzio.

Nell’ultima biografia “La mia vita carnale” racconti un D’Annunzio privato, quotidiano, amante: come corteggiava le donne il Vate?

Lui aveva il grande vantaggio di essere corteggiato, arrivava in un salotto e le donne erano tutte lì a pendere da un suo sorriso – sdentato, peraltro – perché il suo carisma, la sua fama, la sua eleganza, soprattutto il suo eloquio erano tali da incantare tutte quante. Credo che le seducesse con la parola straordinaria di cui disponeva; a trent’anni disse di aver usato, e gli si può credere, 15.000 parole, mentre noi ne usiamo mediamente da 2.000 a 3.000. Faceva sentire le donne regine della propria vita – questo era un dono magnifico – e secondo il suo motto riceveva quel che donava, una dedizione assoluta.

Un aspetto poco conosciuto di D’Annunzio è l’esoterismo, il suo rapporto con l’aldilà. È vero che ti è capitato di metterti in contatto con il fantasma di D’Annunzio al Vittoriale?

Un aspetto poco conosciuto di D’Annunzio è l’esoterismo, il suo rapporto con l’aldilà. È vero che ti è capitato di metterti in contatto con il fantasma di D’Annunzio al Vittoriale?

Vivo nella casa dell’Architetto Maroni – come tutti i Presidenti quando sono al Vittoriale – dove Maroni, D’Annunzio e Luisa Baccara facevano delle sedute spiritiche e si mettevano in contatto con l’aldilà. Ogni tanto mi passano accanto dei venti, sento dei soffi, però credo fermamente che sia dovuto alle finestre, che sono ancora quelle degli anni Venti!

Un’altra biografia molto importante che hai affrontato è quella di un grande uomo e artista italiano del Novecento, Filippo Tommaso Marinetti…

Marinetti fu l’ultimo uomo importante che vide D’Annunzio vivo; venti giorni prima della morte andò a trovarlo con tutta la famiglia e gli portò un dono magnifico: una scultura che era il doppio comando di un bimotore Caproni con una dedica che diceva: “Noi siamo i motori della nuova Italia”. Ho scritto questi due libri insieme, prima è uscito D’Annunzio e poi Marinetti, perché fanno parte di uno stesso magnifico progetto culturale inconscio della cultura italiana e mondiale. Due innovatori, uno che parte dal passato (D’Annunzio), uno che guarda direttamente al futuro, ma entrambi vogliono cambiare tutto, due rivoluzionari.

All’inizio tra i due correva buon sangue, poi ci fu uno scontro di personalità. Tu citi sempre una battuta bellissima di D’Annunzio nei confronti di Marinetti…

Marinetti lo stuzzicava dandogli del passatista, del vecchio trombone, e D’Annunzio, da grande creatore della lingua, lo fulminò con un epiteto straordinario: ‘cretino fosforescente’. È futurista al massimo!

Secondo te la vita di D’Annunzio è stata più futurista dei Futuristi? Lui veniva nominato ‘passatista’, in realtà la biografia del Vate affronta tutte le tematiche dell’uomo futurista…

Non tutti i Futuristi sono riusciti a vivere una vita futurista, D’Annunzio sì. Basti pensare a quello che ha fatto con il Vittoriale. Si dice che i Futuristi volessero distruggere i musei, non è vero, era una provocazione. D’Annunzio, al rovescio, creò il museo della propria vita che in realtà non è un museo, è il tempo che si è fermato al momento della sua morte per perpetuare la sua vita. Ha progettato il proprio futuro nel mondo dopo la propria morte ed è riuscito a realizzarlo straordinariamente. Il Vittoriale oggi gode di una salute pienissima, ti voglio dire con orgoglio in anteprima per OFF (perché i dati ufficiali verranno comunicati soltanto a fine anno) che a fine novembre avevamo già avuto 16.000 visitatori in più, ovvero l’8% in più del 2012, e che gli incassi sono di conseguenza aumentati. Il Vittoriale non produce solo cultura e bellezza, ma anche ricchezza. Credo che D’Annunzio, a 75 anni dalla morte, possa essere contento.

Qui su OFF abbiamo intervistato Mimmo Paladino e Velasco, che hanno collaborato con te…

Sono due donatori del Vittoriale, hanno dato al Vittoriale delle opere straordinarie, Mimmo Paladino il suo cavallo blu, che è diventato quasi un simbolo del nuovo Vittoriale, così dominante sul lago, e Velasco la sua muta di cani che accompagnano D’Annunzio e i suoi dieci compagni seppelliti nel Mausoleo, quindi mi fa piacere questa comunione.

Oggi che cosa farebbe D’Annunzio nella situazione politica italiana?

Verrebbe d’istinto dire che cercherebbe di prendere in pugno la situazione. Purtroppo sono smentito dal fatto che non lo fece nel 1921 quando avrebbe potuto, ma era tale la disillusione di Fiume – ricordiamoci che fu costretto ad abbandonare Fiume a cannonate dal governo in carica di Giolitti – che si disgustò profondamente e si ritirò al Vittoriale. Chissà, oggi magari non lo farebbe, certo non passerebbe per il Parlamento!

Le similitudini che qualcuno ha fatto, secondo me azzardando un po’, tra Grillo e D’Annunzio, secondo te sono giuste?

Ma per carità, prima di tutto c’è una differenza culturale pari alla Fossa delle Marianne di 11 km. Certo, i grandi eversori sono sempre accostabili, non a caso Grillo tempo fa mise nel suo mitico blog una frase che sembrava totalmente sua ed era di D’Annunzio. Era una frase che incitava alla necessità di rovesciare l’attuale mondo politico per rinnovare tutto, per riprenderci la gioia di vivere, l’economia, la libertà. Erano parole di d’Annunzio che Grillo ha fatto proprie. Dubito che D’Annunzio avrebbe fatto proprie delle parole di Grillo…

Fonte:

Il Giornale

00:05 Publié dans Entretiens, Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, gabriele d'annunzio, histoire, entretien, lettres, lettres italiennes, littérature, littérature italienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

OJIM: entretien avec Laurent Obertone

Entretien avec Laurent Obertone: "La France Big Brother"

Après le très grand succès de "La France Orange mécanique" (Ring éd.) en 2013 - plus de 100.000 exemplaires vendus - Laurent Obertone récidive avec "La France Big Brother" (Ring éd.), un ouvrage décapant sur les pseudo-élites qui dominent le paysage médiatique français. Reprenant le genre épistolaire de courriers adressés à "Monsieur Moyen" (vous, moi, nous tous), il décrypte les mécanismes de domestication, de sidération, de manipulation des médias dominants et de leurs serviteurs. Une vidéo exclusive Ojim.

00:05 Publié dans Entretiens, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, laurent obertone, ojim, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 mars 2015

Entretien avec Slobodan Despot

Slobodan Despot est écrivain et éditeur. Il a notamment publié Despotica en 2010 (Xenia) et Le miel en 2014 (Gallimard). Suisse d’origine serbe, il porte un intérêt tout particulier au monde slave. Nous avons discuté avec lui de la manière dont les médias, les politiques et les intellectuels occidentaux rendaient compte du conflit en Ukraine.

PHILITT : En 1999, l’OTAN et l’Occident ont déclenché une guerre au Kosovo en niant l’importance culturelle et historique de cette région pour le peuple serbe. Aujourd’hui, l’Occident semble ignorer l’importance de l’Ukraine pour le peuple russe. Avec 15 ans d’écart, ces deux crises géopolitiques ne sont-elles pas le symbole de l’ignorance et du mépris de l’Occident envers les peuples slaves ?

Slobodan Despot : La réponse est dans la question. On agit de fait comme si ces peuples n’existaient pas comme sujets de droit. Comme s’il s’agissait d’une sous-espèce qui n’a droit ni à un sanctuaire ni à des intérêts stratégiques ou politiques vitaux. Il y a certes des peuples slaves et/ou orthodoxes que l’OTAN traite avec une apparente mansuétude — Croates, Polonais, Roumains, Bulgares — mais uniquement à raison de leur docilité. On ne les méprise pas moins pour autant. Cependant, le traitement spécial réservé aux Russes et aux Serbes est motivé par leur insoumission à un ordre global dont l’Occident atlantique se croit à la fois le législateur et le gendarme. On peut déceler dans l’attitude occidentale vis-à-vis de ces deux nations des composantes indiscutables de ce qu’on appelle le racisme. Le journaliste suisse Guy Mettan publie d’ailleurs ce printemps une étude imposante et bienvenue sur la russophobie.

PHILITT : Comme l’explique Jacques Sapir, deux revendications légitimes se sont affrontées dans le cadre de la crise de Crimée : la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes et le respect de l’intégrité territoriale d’un État. Est-il possible, selon vous, de dépasser cette tension ?

Slobodan Despot : La Crimée fut arbitrairement rattachée, on le sait, à l’Ukraine par Khrouchtchev dans les années 50, à une époque où l’URSS semblait appelée à durer des siècles et où, du même coup, ses découpages intérieurs ne signifiaient pas grand-chose. L’éclatement de l’Empire a soulevé de nombreux problèmes de minorités, d’enclaves et de frontières inadéquates. La Crimée est non seulement une base stratégique de premier plan pour la Russie, mais encore une terre profondément russe, comme elle l’a montré lors de son référendum de mars 2014. Les putschistes de Kiev, sûrs de la toute-puissance de leurs protecteurs occidentaux, ont oublié de prévoir dans leur arrogance que leur renversement de l’ordre constitutionnel allait entraîner des réactions en chaîne. Or, non seulement ils n’ont rien fait pour rassurer les régions russophones, mais encore ils ont tout entrepris pour que celles-ci ne songent même plus à revenir dans le giron de Kiev.

De toute façon, le rattachement de la Crimée n’est, on l’oublie trop vite, que la réponse du berger russe à la bergère américaine, qui a jugé bon en 1999 de détacher à coup de bombes le Kosovo de la Serbie. Le bloc atlantique et ses satellites ont par la suite reconnu cet État mort-né malgré l’existence d’une résolution de l’ONU (n° 1244) affirmant clairement la souveraineté de la Serbie sur cette province. C’est au Kosovo qu’a eu lieu la violation du droit international qu’on dénonce en Crimée.

PHILITT : Concernant le conflit ukrainien, chaque camp dénonce l’action d’agents d’influence en tentant de minimiser la spontanéité des événements. Quelle est la part de réalité et de fantasme de cette lecture géopolitique ?

Slobodan Despot : Je rappellerai un cas d’école très peu connu. Toute la Crimée se souvient d’un incident gravissime survenu au lendemain du putsch de Maïdan, lorsque des casseurs néonazis bien coordonnés ont arrêté sur l’autoroute une colonne de 500 manifestants criméens revenant de Kiev, mitraillé et incendié leurs autocars, tabassé et humilié les hommes et sommairement liquidé une dizaine de personnes. Les médias occidentaux ont totalement occulté cet épisode. Comme il s’agissait de faire passer le référendum criméen pour une pure manipulation moscovite, il était impossible de faire état de cet événement traumatique survenu moins d’un mois avant le vote.

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …

PHILITT : Dans la chaîne causale qui va de la mobilisation « humanitaire » jusqu’à l’intervention militaire, quelle est la place exacte des intellectuels qui l’approuvent ? Sont-ils de simples rouages ?

Slobodan Despot : Les intellectuels ont joué me semble-t-il un rôle bien plus important dans cet engrenage au temps de la guerre en ex-Yougoslavie. J’ai conservé les articles des BHL, Jacques Julliard, Glucksmann, Deniau etc… On a peine à croire, vingt ans plus tard, que des gens civilisés et hautement instruits aient pu tomber dans de tels états de haine ignare et écumante. Même le bon petit abbé Pierre, saint patron des hypocrites, avait appelé à bombarder les Serbes ! J’ai également conservé les écrits de ceux qui, sur le moment même, avaient identifié et analysé cette dérive, comme l’avait fait Annie Kriegel.

Aujourd’hui, à l’exception burlesque de Lévy, les intellectuels sont plus en retrait. Ils vitupèrent moins, mais s’engagent moins également pour la paix. Mon sentiment est que leur militantisme crétin au temps de la guerre yougoslave les a profondément décrédibilisés. Leur opinion n’intéresse plus personne. Du coup, dans l’actualité présente, le rôle des agents d’influence ou des idiots utiles est plutôt dévolu à d’obscurs « experts » académico-diplomatiques, souvent issus d’ONG et de think tanks plus ou moins liés à l’OTAN. Ces crustacés-là supportent mal la lumière du jour et abhorrent le débat ouvert. Il est caractéristique qu’Alain Finkielkraut ait dû me désinviter de son Répliques consacré à l’Ukraine suite à la réaction épouvantée d’un invité issu de ce milieu à la seule mention de mon nom. À quoi leur servent leurs titres et leurs « travaux » s’ils ne peuvent endurer un échange de vues avec un interlocuteur sans qualification universitaire ?

PHILITT : Bernard-Henri Lévy compare, dès qu’il en a l’occasion, Vladimir Poutine à Hitler ou encore les accords de Minsk à ceux de Munich signés en 1938. Cette analyse possède-t-elle une quelconque pertinence ou relève-t-elle de la pathologie ?

Slobodan Despot : M. Lévy a un seul problème. Il n’a jamais su choisir entre sa chemise immaculée et la crasse du monde réel. Il se fabrique des causes grandiloquentes à la mesure de sa peur et de sa solitude de garçon mal aimé errant dans des demeures vides qu’il n’a jamais osé abandonner pour mener la vraie vie selon l’esprit à laquelle il aspirait. Je le vois aujourd’hui mendier la reconnaissance par tous les canaux que lui octroie son immense fortune — journalisme, roman, reportage, théâtre et même cinéma — et ne recueillir que bides et quolibets. Et je l’imagine, enfant, roulant des yeux de caïd mais se cachant au premier coup dur derrière les basques de son père ou de ses maîtres. Dans mes écoles, on appelait ces fils-à-papa cafteurs des « ficelles » et nul n’était plus méprisé que ces malheureux-là. Aussi, lorsque j’entends pérorer M. Lévy, je ne pense jamais à l’objet de sa harangue, mais à l’enfant en lui qui m’inspire une réelle compassion.

PHILITT : Vous écriviez, pour annoncer une conférence qui s’est tenue à Genève le 25 février : « On a vu se mettre en place une « narratologie » manichéenne qui ne pouvait avoir d’autre dénouement que la violence et l’injustice. Si l’on essayait d’en tirer les leçons ? » Le storytelling est-il devenu la forme moderne de la propagande ?

Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.

Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.

Sur ce sujet du storytelling, nous disposons d’une enquête capitale. En novembre 1992, Élie Wiesel emmena une mission en Bosnie afin d’enquêter sur les « camps d’extermination » serbes dénoncés par la machine médiatique cette année-là. Ayant largement démenti cette rumeur, la mission Wiesel fut effacée de la mémoire médiatique. Par chance, il s’y était trouvé un homme de raison. Jacques Merlino, alors directeur des informations sur France 2, fut outré tant par l’excès de la campagne que par l’escamotage de son démenti. Il remonta jusqu’à l’agence de RP qui était à la source du montage. Son président, James Harff, lui expliqua fièrement comment il avait réussi à retourner la communauté juive américaine pour la convaincre que les victimes du nazisme de 1941 étaient devenues des bourreaux nazis en 1991. Il ne s’agissait que d’une story, d’un scénario bien ficelé. La réalité du terrain ne le concernait pas.

Les stories simplistes de ce genre ont durablement orienté la lecture de cette tragédie. Ceux qui s’y opposaient, fût-ce au nom de la simple logique, étaient bâillonnés. Le livre de Merlino, Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire (Albin Michel), fut épuisé en quelques semaines et jamais réimprimé, et son auteur « récompensé » par un poste… à Pékin !

PHILITT : Comment expliquer la faible mémoire des opinions occidentales ? Comment expliquer qu’elles aient « oublié » les preuves qui devaient être apportées de l’implication russe dans la destruction du MH-17 ? Le storytelling remplace-t-il, dans l’esprit du public, la causalité mécanique par une causalité purement morale ?

Slobodan Despot : Nous vivons en effet dans une époque hypermorale — ou plutôt hypermoralisante. L’identification des faits est subordonnée à l’interprétation morale qui pourrait en découler. Si, par exemple, voir des « jeunes » molester une gamine devant votre immeuble risque de vous inspirer des pensées racistes et sécuritaires, vous êtes prié de ne pas constater l’altercation et de passer votre chemin. C’est très vil au point de vue de la moralité individuelle, mais correct selon la moralité sociétale. Une même « école du regard » a été imposée au sujet de la Russie. Au lendemain de la tragédie du vol MH-17, la sphère politico-médiatique s’est mise à conspuer le président russe en personne comme s’il avait abattu l’avion de ses propres mains. Aujourd’hui, plus personne n’en souffle mot, le faisceau d’indices étant accablant pour le camp adverse. Ces dirigeants et ces personnalités publiques disposent de suffisamment de jugeote et de mémoire pour mener rondement et même cyniquement leurs propres affaires. Mais dans un contexte impliquant l’intérêt collectif, comme la guerre contre la Russie, ils abandonnent tout sens de la responsabilité et du discernement et se comportent comme des midinettes hyperventilées. Leur tartufferie n’est même plus un vice, mais une composante anthropologique. Ils réalisent le type humain totalement sociodépendant que le nazisme et le communisme ont tenté de mettre en place avant d’être coupés dans leur élan.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Géopolitique, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : slobodan despot, entretien, balkans, ex-yougoslavie, ukraine, bhl, alain finkielkraut, bernard-henri lévy, europe, affaires européennes, politique internationale, manipulations médiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 mars 2015

La droite est plus activement liberticide que la gauche

La droite est plus activement liberticide que la gauche

François Billot de Lochner, président de la Fondation de service politique, répond à Présent. Extraits

« Un renforcement du contrôle de l’Etat sur internet a été voté à l’Assemblée nationale, sous couvert de lutte contre le terrorisme. 1984 de George Orwell, c’est maintenant ?

Nous nous en approchons dangereusement. La liberté d’expression est fortement malmenée depuis un demi-siècle dans notre pays : l’accélération de la dictature politico-médiatique prend des proportions telles que nos mentalités anesthésiées risquent de se réveiller trop tard.

Un projet de loi similaire avait été présenté par l’UMP en 2010. Finalement, droite et gauche, même combat dans la répression de la liberté d’expression ?

Oui… et non ! Le combat est le même, mais la droite est plus activement liberticide que la gauche : c’est effrayant, mais c’est ainsi. La loi Pompidou-Pleven de 1972 restreint considérablement la liberté d’expression, dans une indifférence générale, et la loi Chirac-Raffarin de 2004 est un véritable outil au service de la dictature de la pensée. Ce n’est pas moi qui le dis mais Laurent Joffrin, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, qui écrit dans un éditorial retentissant, juste avant le vote de la loi, que la France va se doter d’un outil unique au monde, mis à part dans les pays de dictature…

Vous proposez, parmi vos trente mesures pour sauver la France, d’abroger les lois de 1972 (Pleven) et de 2004 (création de la Halde), ainsi que toutes les lois mémorielles (Gayssot, Taubira…). Qui oserait le proposer dans son programme, alors que les associations antiracistes (CRAN, MRAP, LICRA), le CRIF et les médias le dénonceront à tous coups ?

Un parti courageux, ou un candidat très courageux… Il ne faut jamais désespérer des hommes ! Prenons par exemple la loi liberticide de 2004 : il suffit de la lire pour comprendre à quel point elle abîme la liberté d’expression. Un grand débat sur ce sujet avant 2017 est nécessaire et salutaire : je l’ouvre, et ne compte pas baisser la garde sur ce sujet pendant les deux ans à venir. Les partis politiques et les candidats s’en rendront très vite compte. Et s’ils restent liberticides, je communiquerai haut et fort sur le sujet ! »

00:09 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, entretien, liberté d'expression, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 mars 2015

Claude Chollet: le quatrième pouvoir est le premier

Décrypter les médias: une nécessité!...

Claude Chollet, président de l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, était reçu le 5 mars 2015 par Martial Bild et Elise Blaise dans le journal de TV Libertés. Il a évoqué à cette occasion le travail assez unique de décryptage et d'analyse du fonctionnement des médias réalisés par l'OJIM...

TVL

Claude Chollet: le quatrième pouvoir est le premier

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, entretien, claude chollet, ojim, médias, manipulations médiatiques, presse, médias occidentaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 mars 2015

Les racines intellectuelles qui expliquent le tournant conservateur de Vladimir Poutine

|

|||||

|

Ex: http://www.toutsaufsarkozy.com

Michel Eltchaninoff vient de publier «Dans la tête de Vladimir Poutine» (Solin/Actes Sud), un éclairage très documenté des racines intellectuelles du président russe. Agrégé de philosophie, russophone, spécialiste de Dostoïevski, l'auteur est rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine à Paris.

Vous écrivez que, en Ukraine et ailleurs, Vladimir Poutine pratique un «impérialisme à la carte», jouant sur plusieurs tableaux idéologiques à la fois. Quelles sont les cartes dans son jeu ?

J'en vois cinq ou six, comme les touches d'un clavier sur lequel il peut jouer sans forcément chercher une cohérence d'ensemble – et surtout sans dévoiler son jeu. D'abord la nostalgie de l'Union soviétique qu'il cultive dans ses discours, celle d'un empire multiethnique unifié par le rouble, par un mode de vie et une culture commune, par la liberté de circulation en son sein. La deuxième carte est celle des Russes et des russophones vivant hors des frontières du pays. Pour lui, la disparition de l'Union soviétique a non seulement été une catastrophe géopolitique, mais a provoqué un drame humanitaire en laissant 25 millions de Russes ou de russophones à l'étranger. Il veut se présenter comme leur protecteur, par exemple dans l'Est de l'Ukraine, dans le nord du Kazakhstan, en Lettonie ou en Estonie. Troisième plan : l'orthodoxie. Le Kremlin a conclu une alliance idéologique très puissante avec le patriarcat de Moscou, sur un programme de défense de la moralité, du respect de l'ordre et de la hiérarchie, de la défense de la famille traditionnelle jugée essentielle au renouveau démographique. Cette solidarité fondée sur le christianisme oriental peut jouer dans le Caucase, en Géorgie et en Arménie, dans les Balkans (Bulgarie, Roumanie, Macédoine, Serbie et Grèce) ou encore avec les chrétiens d'Orient. Quatrième thème : l'Eurasie, ou plus exactement l'idéologie eurasiste. C'est un concept très plastique qui pose l'existence d'une harmonie et d'une fraternité entre différents peuples (Russes orthodoxes, turcophones musulmans...) tissant une même civilisation qui pourrait s'étendre, selon les mots de Poutine lui-même, de la Bulgarie à l'Afghanistan. Dernière carte, le panslavisme, la solidarité supposée de tous les peuples slaves (Russes, Ukrainiens, Bulgares, Serbes, etc.) sous la direction de la Russie et dans une hostilité assumée vis-à-vis de l'Occident.

Si le président russe conteste l'ordre international issu de la fin de la guerre froide, vous insistez sur le fait qu'il y a une chose qu'il ne remet pas du tout en cause : l'économie de marché et la capitalisme.

Oui, Vladimir Poutine en est un partisan. Du point de vue économique, il est anticommuniste et semble l'avoir toujours été, ayant constaté dans sa jeunesse soviétique que l'économie administrée ne fonctionnait pas. En Russie, une partie du clergé orthodoxe, critique du capitalisme libéral, voudrait mettre en place une finance religieuse, sur le modèle de la finance islamique, mais le Kremlin ne soutient pas vraiment cette idée. Son projet est celui d'un Empire libéral en matière économique, une zone rouble avec un marché commun. Je ne pense pourtant pas que ce projet soit viable, car deux partenaires importants de l’Union eurasiatique, le Kazakhstan et la Biélorussie, sont fortement échaudés par l’aventure militaire russe en Ukraine et sont nettement moins enthousiastes que l’année dernière.

Vladimir Poutine a-t-il des maîtres à penser ?

Poutine n'est pas un grand intellectuel. Ce qu'il préfère par dessus tout, c'est le sport – il a même développé une philosophie du judo... Il lit davantage de livres d’histoire que de philosophie. Toutefois, il utilise de manière pragmatique certains noms de la pensée russe pour élaborer un grand récit national. Ce ne sont pas forcément les plus meilleurs auteurs du pays, comme Dostoïevski, mais des penseurs souvent moins connus et peu traduits en Occident.

Qui sont-ils ?

Il y en a quatre principaux. Ivan Ilyine (1883-1954), un spécialiste de Hegel expulsé par Lénine en 1922, qui représente la fraction la plus réactionnaire des émigrés russes en Occident. C'est un partisan de la force, anticommuniste et antilibéral. Ce qui a certainement frappé Poutine, ce sont certains textes qu’il a jugés prophétiques et dans lesquels Ilyine décrit ce que pourrait devenir la Russie après la chute du communisme, avec notamment l’émergence d’un guide de la nation incarnant une « dictature démocratique » : un portrait en creux de Poutine en somme ! Il y aussi Constantin Leontiev (1831-1891), un penseur très anti-occidental et Nicolas Danilevski (1822-1875) , auteur d'un livre très célèbre publié en 1871, La Russie et l'Europe, où il exprime des positions slavophiles et panslavistes. Enfin, Lev Goumilev (1912-1992), un idéologue de l'eurasisme, qui croit à la biologie des peuples et à leur énergie vitale qu’il appelle la «passionarité». Si on se risque à comparer ces auteurs à des Français, on pourrait y voir un mélange de Joseph de Maistre et de Maurice Barrès, c’est-à-dire des représentants du courant antimoderne, mais teintés de scientisme.

Qu'en est-il d'Alexandre Douguine, souvent présenté en Occident comme l'inspirateur de Poutine?

Il est trop extrêmiste pour que Poutine se risque à le côtoyer. Douguine, proche de l'extrême-droite européenne, notamment de la Nouvelle Droite et maintenant d’Alain Soral, mêle eurasisme et certains représentants de la nébuleuse fasciste, voire occultiste, avec des références à Carl Schmitt, René Guénon ou Julius Evola. Néanmoins Douguine est bien diffusé en Russie et il est lu, y compris au Kremlin.

Vous insistez sur le «tournant conservateur» de Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 2000. A-t-il radicalement changé au cours de ces quinze années ?

Son identité idéologique durant son premier mandat (2000-2004) est discutée par les spécialistes. Il veut alors faire accéder une Russie sinistrée aux standards internationaux, grâce à une certaine normalisation « à l'occidentale ». J’y vois surtout une pose, car il met en place dès les premiers temps une « verticale du pouvoir ». Un premier raidissement conservateur a lieu en 2004, après le massacre de Beslan, les révolutions de couleur en Géorgie et en Ukraine, l'adhésion des pays Baltes à l'Otan. En 2012, son retour à la présidence a été difficile, avec la contestation de l'hiver 2011/12. Il a alors cherché à mobiliser le peuple russe autour d'un projet conservateur contre un Occident présenté de plus en plus ouvertement comme un ennemi. On y est en plein depuis septembre 2013 avec des discours de Poutine sur les valeurs chrétiennes qu’il juge bafouées en Occident. Chez lui, la question de l'homosexualité, qu'il lie au déclin démographique, devient une obsession. Il a suivi avec beaucoup d'attention la Manif pour tous en France.

Vous concluez votre livre avec cette phrase : « L'URSS n'était pas un pays, mais un concept. Avec Poutine, la Russie est de nouveau le nom d'une idée ». Une idée conservatrice?

Poutine ne séduit pas uniquement l'extrême-droite ou l'aile la plus conservatrice de la droite traditionnelle. Il plaît à toux ceux qui, comme Eric Zemmour, considèrent que le cycle initié par mai 68 doit se terminer et qu’il faut le dépasser. Il s'adresse également à tous les anti-américains, aussi bien à Jean-Luc Mélenchon qu'à certains dirigeants de Syriza en Grèce. Cette influence, le Kremlin l'organise, avec des échanges, des relais médiatiques et beaucoup d'argent.

Comment voyez vous l'évolution de la situation en Ukraine ?

Poutine a été furieux de la réussite imprévue du Maïdan, ces manifestations qui ont renversé le pouvoir à Kiev l'an dernier. Après avoir annexé la Crimée, son objectif minimal est d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'UE et l'Otan. Avec le Donbass, il crée un sarcome sur le flanc du pays. Il pourrait par la suite vouloir déstabiliser le pouvoir de Kiev, pour faire revenir l'Ukraine dans le giron russe. Il dispose en effet d'importants relais d'influence. Par ailleurs, la situation économique de l'Ukraine est catastrophique. Il n’est pas impossible que ce dessein anti-ukrainien finisse par se réaliser.

00:10 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, poutine, entretien, conservatisme, conservatisme russe, idéologie russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prof. M. Elchardus: «L’histoire de l’immigration en Belgique est une accumulation de terribles erreurs»

«L’histoire de l’immigration en Belgique est une accumulation de terribles erreurs»

Interview du Professeur Mark Elchardus (Bruxelles) par Joel De Ceulaer

Ex: http://www.lesobservateurs.ch

Pour le sociologue bruxellois de la VUB, Mark Elchardus, "l'histoire de l'immigration de ce pays est une accumulation de terribles erreurs". "Pour commencer, on pensait que la culture et la religion n'entraient pas en ligne de compte dans l'intégration. La seconde bêtise est d'avoir cru que ces personnes repartiraient dans leur pays d'origine".

On pensait vraiment que les immigrés repartiraient dans leur pays d'origine?

Mark Elchardus : "C'est ce que pensaient les hommes politiques. Ensuite il y a eu le regroupement familial. Une idée qui partait d'une bonne intention, mais qui a rendu l'immigration non maîtrisable. Et les gens qui s'en plaignaient étaient considérés comme racistes. Ce dernier point est la plus grande stupidité de toutes : comme l'extrême droite signalait les problèmes et déterminait le débat, les autres partis ont réagi en disant le contraire. L'étranger est devenu une victime universelle.

Est-ce vraiment le cas? Depuis plus de vingt ans, on parle surtout des problèmes de la société multiculturelle.

"Je ne trouve pas. On ne s'est jamais adressé aux musulmans de notre société comme à des citoyens à part entière. À l'époque, j'avais réalisé une étude qui démontrait qu'un jeune musulman sur deux est antisémite. Pensez-vous que quelqu'un se soit demandé comment y remédier ? Personne. On pense naïvement que si on intègre ces personnes sur le plan socio-économique, tout rentrera dans l'ordre et on mettra fin au problème de l'exercice du culte radical. C'est particulièrement paternaliste comme approche.

Comment ça?

Le radicalisme est influencé par le fondamentalisme religieux, pas par l'exclusion socio-économique. Il est insensé de penser que tous les musulmans deviendront laïques s'ils ne se sentent plus exclus".

Alors la criminologue Marion Van San a raison ?

"Je pense qu'elle a raison, oui. Et tous les sociologues sérieux le savent".

Récemment elle a prétendu dans le quotidien De Standaard qu'une meilleure intégration facilite la radicalisation. Est-ce exact ?

"Si par intégration, elle veut dire intégration socio-économique, elle n'a pas tout à fait tort. Aux Pays-Bas, on voit que les plus jeunes générations se radicalisent de plus en plus. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord s'intégrer culturellement pour ensuite s'intégrer sur le plan socio-économique. Ne vous méprenez pas : je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'intégration socio-économique. Il faut oser regarder les choses face. Selon les chiffres de l'étude à laquelle je travaille, 84% des non-musulmans âgés de 25 à 35 ans ont un boulot. Parmi les musulmans, le chiffre tombe à 43%".

D'où vient cette différence ?

"Il y a deux facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup plus de femmes au foyer qui ne vont pas travailler à cause d'un niveau d'éducation peu élevé et les normes de genre qui plaident contre la participation au marché du travail. De plus, si le taux de chômage est particulièrement élevé, c'est probablement suite à la discrimination.

Probablement? Pourquoi êtes-vous si prudent? Ce fait a été prouvé récemment, avec cette histoire de titres-services.

"Tout indique effectivement que la discrimination existe. Mais on ne peut jamais mesurer précisément l'importance de ce facteur comparé à d'autres. On a beau tourner le problème dans tous les sens, mais apprendre des textes sacrés par coeur et afficher un comportement ritualiste n'est pas la meilleure préparation à une participation à l'économie moderne.

Source en néerlandais (trad. Anne Lauewert, 7 mars 2015)

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, affaires européennes, entretien, europe, belgique, immigration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 08 mars 2015

Interview with Fenek Solère

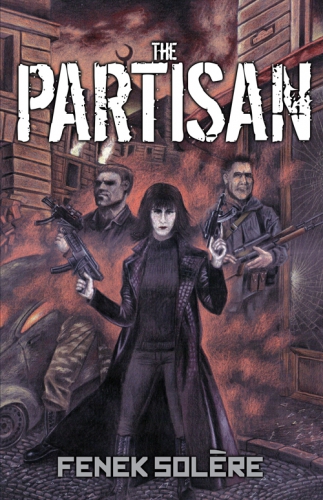

Out Now: The Partisan by Fenek Solère

The Partisan

by Fenek Solere

(London: Iron Sky Publishing, 2014)

246 pages

ISBN 978-1-909606-06-7 (paperback only)

The Fifth Republic

Son of a mudered activist during the Algerian War, the ambitious French Minister of Justice, Said Ben Hassi, dreams of a Pan-Eurabian Caliphate.

But his is not the post-colonial revanchism of a haunted man; it is the logical end product of decades of corrupt politics and misguided utopianism.

The old European establishment, weak and morally bankrupt, is impotent. The ancient French, victims of their own selfishness and nihilism, are fading, demoralised, and increasingly disenfranchised.

The Resistance

Yet, the spirit of Charlemagne and Charles Martel is not quite dead: a young resistance movement has emerged, determined to overthrow the Eurabian conquerors.

It's come to this . . .

It's kill or be killed.

La Pétroleuse

Their most terrifying weapon is Sabine D'Orlac, La Pétroleuse, who leads a violent paramilitary cell. Utterly ruthless, she will stop at nothing.

But neither will the enemy.

At stake is the future of Europe.

You can order The Partisan from Amazon US and Amazon UK.

Alex Kurtagic

Ex: http://www.wermodandwermod.com

Almost every time I receive a communication from you, it has originated in an exotic location, and it seems you are more often in some far-flung place on the planet than Britain. Are you an adventurer, or do you have a very interesting job?

I am both an adventurer and an entrepreneur. Like an ever-increasing number of people attracted to our movement I have thrived in the modern world, in direct contradiction to the media portrayal of dissidents like ourselves as lonely bitter bachelors, sitting in their basements with no friends and no sexual outlet.

Over the course of my adult life I have lived and worked in London, France, St Petersburg, Kiev, San Francisco, Central Asia, and the Middle-East. I am not someone who can be castigated and mocked for being unsophisticated or parochial. My home is filled with art, books, and the numerous artifacts I have collected from all over the world.

Both in private and professional terms I have lived cheek by jowl with many other cultures and ethnicities and observed them up close and personal. Life experience informs my writing. My fiction is grounded in an in-depth study of history, culture and political theory.

The Partisan could be read as the act of a natural contrarian. Were you a willful and troublesome child who did Z when told to do A?

I was born into an aspirant working class family in a small provincial town. My father was an electrician and my mother was a cook. A typical boy, I recall playing in the woods, running in the shadow of the craggy castles that littered the landscape, living more like one of those characters from an Arthur Ransom story than a game-boy addict. Pretending to be a cowboy, never an Indian, building tree houses in the style of Robinson Crusoe, crafting bows and arrows like Robin Hood to defend our fortified encampments.

My bookshelves were crammed with Tolkien, C.S. Lewis and the Norse mythologies. There was no family pressure to ‘achieve’. Rather, an atmosphere of calm reassurance. The warm glow of security reflected in the open fire as I sat marching Napoleonic armies across the hearth-rug. I was relatively good at sport, representing my school and region at football, rugby, basketball, and cross- country. By the time I met my first girlfriend I was already well-past reading Ayn Rand’s Anthem. I remember catching sight of her at a school disco. She was a spike haired punk in clinging pink trousers, cutting a resplendent profile in the backwash of strobe lighting, as she threw a right arm salute. Her small fist punching the air when the opening chords of the Sex Pistols’ God Save the Queen, broke out across the hall.

Within weeks I became an activist. I recall my initiation started one balmy summer evening when a group of us torched a Trotskyite Militant newspaper stand in the centre of town. Not long after I was involved in an amateur style re-enactment of the climactic scene from The Dead Poets Society. A clear-skinned, fair-haired boy was made to stand up in front of the history class to defend his essay justifying Apartheid. He was asserting the South African Government had been right to imprison Mandela for terrorism and maintain ‘separation’ of the races. The teacher, a bespectacled 68’er, was going ballistic, screaming from behind an accusatory finger, threatening to have my friend removed from her class. ‘You can’t say that!’ she insisted, ‘What sort of person are you?

Within weeks I became an activist. I recall my initiation started one balmy summer evening when a group of us torched a Trotskyite Militant newspaper stand in the centre of town. Not long after I was involved in an amateur style re-enactment of the climactic scene from The Dead Poets Society. A clear-skinned, fair-haired boy was made to stand up in front of the history class to defend his essay justifying Apartheid. He was asserting the South African Government had been right to imprison Mandela for terrorism and maintain ‘separation’ of the races. The teacher, a bespectacled 68’er, was going ballistic, screaming from behind an accusatory finger, threatening to have my friend removed from her class. ‘You can’t say that!’ she insisted, ‘What sort of person are you?

Then, when he had finished, he looked in my direction and I knew it was my turn to stand and repeat the process. When I came to a close I had the honour to defer to the next boy, who had also been called to answer for transgressing the politically correct curricula. This open act of defiance was rapidly followed by a nationalist poster campaign on school noticeboards, which coming so quickly on the heels of the pro- Afrikaaner debacle and my own and my girlfriend’s names appearing in bold graffiti under a very large symbol closely associated with a controversial German political party of the middle nineteenth century, resulted in my expulsion.

The Partisan is set in France. Why France?

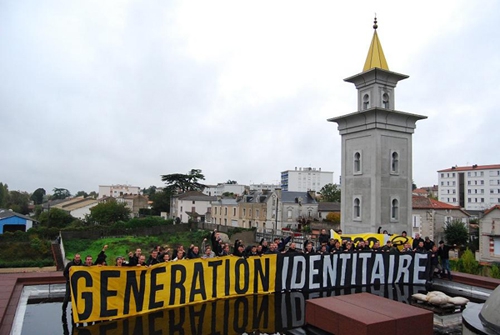

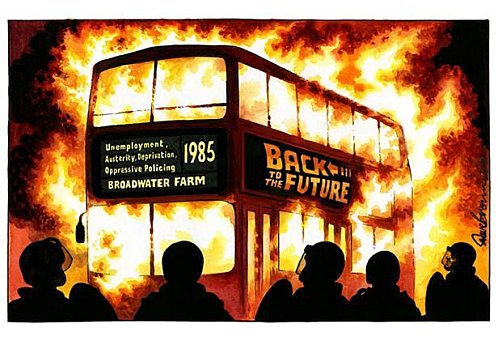

I chose France for its symbolism. When I began writing The Partisan in 2009 I saw a magnificent country threatened by the machinations of a malignant cosmopolitan interloper who had hijacked the race riots breaking out in 2005 in almost every French conurbation for personal political advantage. Then, that same devious individual, insisting on the benefits of miscegenation between the French and the alien hordes swamping the very boulevards where they had set fire to cars and attacked the native people. It seemed to encapsulate the whole political and demographic catastrophe I wanted to warn against in my debut novel. It was a country on the front-line. But also one with a very rich history of patriotic movements like the Front National and Right-wing intellectuals like Maurice Bardèche and the Nouvelle Droite’s Alain de Benoist and Guillaume Faye. In more recent times the emergence of fledgling organizations like Generation Identitaire , who my fictional protagonists predicted two or three years prior to their brilliant ‘Declaration of War’ video and the Poitiers Mosque protest, gives me a real sense that the battle lines are being drawn and that the next twelve months will prove me right; that yes indeed, the land of Rousseau and Rabelais will be the first battle ground of the European resurgence.

How does The Partisan differ from the various American novels treating the same topic?

The characters in The Partisan are much more three dimensional than those I have met and admired in other so-called Rightist fiction. It is not purely ‘vengeful’ entertainment. The text is more literary and is replete with reference points to other writers and political thinkers. This is quite deliberate. I want my fiction to excite, inspire, and motivate its audience to investigate the very deep intellectual roots of what is referred to as the New Right. I want The Partisan to be an access point for our youth into that culture and to become familiar with the ideas of its main proponents.

Almost everyone would agree that there is little to admire in many earlier incarnations of Rightist literature: it is too often badly written and its message is utterly superficial, in that it wallows in an angry revenge fantasy. Would you not agree that the biological worldview, such as the one that informs many of these novels, is necessarily an amoral worldview (which often becomes immoral), since nature is concerned only with what works in a practical sense, and doesn’t assign value to abstract principles the way humans do? Since Westerners assign such importance to such principles—indeed, Western political philosophy has always been underpinned by some system of ethics—how can anyone expect readers to feel comfortable defending the heroes in such fiction, even if they find the revolutionary fantasy privately satisfying?

It is true that such literature can sometimes lapse into simplistic comic book fantasy. Such deficiencies are to some extent why I wrote The Partisan. One of my key objectives was to fuse the action-orientated type novel with a more poetic but pessimistic futurology like that envisaged by Jean Raspail in The Camp of the Saints. The point being that certain types of material appeal to certain dispensations at different given points. Some of our movement’s earlier fiction may rightfully be described as amoral, but much that passes today for great classic literature was considered so in the past. Look at the homosexuality of Gide and the modernist works of Joyce. That is not to place all those writers sympathetic to our cause in this category of artists, clearly, only a very few like Ernst Jünger, Knut Hamsun, and Ezra Pound would qualify, but to indicate that the amoral/immoral argument shifts according to the fashion of the day. The biological imperative underpinning some of these texts does remain relevant, though we have many other facets to our ever-maturing world-view. Without Western people there will be no Western sense of principles or ethics, so in that regard I have a degree of sympathy for those ground-breaking writers, in that their heroes and heroines had at least a modicum of understanding that unless those values were defended they would cease to exist and all our fine ideals would disappear—mea culpa.

Where does your interest in the European New Right originate?

I read Michael O’Meara’s New Culture, New Right and discovered the French Nouvelle École (New School). From that point it was a natural progression to study Oswald Spengler, Julius Evola, Pino Rauti, founder of the Ordine Nuovo, Guido Giannettini and the ideology of the Armed Revolutionary Nuclei in Italy; the writings of Carl Schmitt and the Conservative Revolutionaries of the Weimar period; Imperium by the American renegade Francis Parker Yockey; works by the Belgian Jean Thiriart; alongside contemporary thinkers and commentators like Robert Steuckers, Gilbert Sincyr, Tomislav Sunic, Franco Freda of Disintegration of the System fame, Alexander Dugin, Kevin McDonald, Greg Johnson, Jonathan Bowden, Troy Southgate, and Michael Walker, editor of The Scorpion.

What is wrong with letting people from anywhere settle in Europe, if they are hard-working, law-abiding, tax-paying and contribute to the economy?

Nothing, if that is indeed the case. I have met many Poles, Latvians, Lithuanians, and Central Europeans who fulfill such criteria. Of course a small percentage do not but most integrate perfectly well and live successfully among us. Compare that to the facts and figures behind migration from Roma communities, African or predominantly Muslim countries. Welfare dependency, anti-social behavior, criminality, isolationism and the colonization of whole communities seems to characterize the experience. Religious insularity, high prison rates, mosques filled with semi-literate imans and would-be boy-Jihadis educated free in our schools, sexism, genital mutilation, witch-craft, TB, Typhus, Ebola, drug and people trafficking, child-sex grooming, and riots complete the picture. Ask the people of Malmö, the women of Oslo, those poor souls living in close proximity to the urban sensitive zones around Paris or certain parts of the north of England like Bradford and Rotherham what part of the ‘enrichment’ process they have enjoyed. Talk to the thousands of violated white girls who have benefited from the fast food, cheap narcotics, and Rap music industry these people generate in their slums and taxi about our green and pleasant land.

Nothing, if that is indeed the case. I have met many Poles, Latvians, Lithuanians, and Central Europeans who fulfill such criteria. Of course a small percentage do not but most integrate perfectly well and live successfully among us. Compare that to the facts and figures behind migration from Roma communities, African or predominantly Muslim countries. Welfare dependency, anti-social behavior, criminality, isolationism and the colonization of whole communities seems to characterize the experience. Religious insularity, high prison rates, mosques filled with semi-literate imans and would-be boy-Jihadis educated free in our schools, sexism, genital mutilation, witch-craft, TB, Typhus, Ebola, drug and people trafficking, child-sex grooming, and riots complete the picture. Ask the people of Malmö, the women of Oslo, those poor souls living in close proximity to the urban sensitive zones around Paris or certain parts of the north of England like Bradford and Rotherham what part of the ‘enrichment’ process they have enjoyed. Talk to the thousands of violated white girls who have benefited from the fast food, cheap narcotics, and Rap music industry these people generate in their slums and taxi about our green and pleasant land.

What I witness every day are economic migrants, in transit under the false flag of asylum, seeking a better life at our expense. It is like a plague of locusts landing on a field. Leeching all the goodness from our soil. Infesting our villages, cities and towns. This is not some kind of small minded ‘fear of the other’ it is an objective analysis based on rational judgment. People like myself do not fear ‘the other’ we invest time and find out about the ‘other’ with a natural and friendly curiosity. I have lived for three years in Muslim countries and found good and bad much the same as I would in Europe or America. But what I find amongst the ‘invasion force’ pressing in upon Europe appalls me. I have nothing but the utmost respect for the nationalist activists who have stood tall despite state sponsored persecution and shouted until they were hoarse that the ‘emperor’ of multiculturalism has no clothes.

So is it just a question of the practical effects of multiculturalism? Is there no principle behind it except a root-and-branch or technocratic approach to problem-solving? Does this not make the liberal approach superior, then, since it is driven by an ethical system, however imperfectly executed? Not superior in a technical sense, but certainly in a moral sense.

There is indeed a very deep sense of principle embedded within my earlier response. People and communities who have over generations worked and sacrificed for their own well-being in later life and indeed their kith & kin in the present should expect that having made those long-term commitments under moral and indeed contractual commitments to and with their governments that those obligations are honoured. People originating from societies who have failed or are unable to take that long-term view have no prior right upon such investments. And I challenge any authority or political party arguing otherwise to stand openly upon a platform declaring such an intent to pillage that hard earned inheritance and let the people who have genuinely and fulsomely entered into such an arrangement decide the matter.

Surely, diversity increases creativity, since you have more perspectives and approaches to any problem, and immigration from everywhere boosts economic growth. Are you against creativity and for a stagnant economy?

Despite the diversity you see in Hollywood films and on television, the world’s laboratories, board rooms and libraries are not filled with West Indians designing new software systems for intergalactic flight, Somalians building robots to work in arid conditions or ecologically aware Uzbeks setting up green companies to reduce carbon emissions. This is a myth, perpetuated by the few whose individual and cosmopolitan group interests it suits, flooding productive economies with low IQ ‘hands’ to drive down wages and increase short-term share-holder profits at the expense of the long term interests of their host community. The media is used to manipulate and shape our moral and social expectations. Identity is eroded by the notion of ‘global citizenship’. Water-cooler philosophy is dispensed by Kid-President you-tube videos. Economic and moral stagnation leading to inter-ethnic tension distracts us from the enemy’s goals, so openly declared by Barbara Lerner-Spectre Founding Director of the Paideia Institute in Sweden: ‘I think there is a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural and I think we are going to be part of the throes of that transformation which must take place. Europe is not going to be a monolithic society that they once were in the last century. Jews are going to be to be at the centre of that. It’s a huge transformation to make. They are now going into a multicultural mode and Jews will be resented for our leading role but without that leading role and without that transformation Europe will not survive’.

This sounds like a conspiracy theory. Is not your answer a bit of an overstatement? Certainly, Jews in the diaspora on the whole have favoured social, political, and intellectual movements tending to make the societies in which they live safer for them. No surprise here, given their history. Yet, to the degree that they have supported or even led such movements, these have merely demanded a more thorough and complete application of principles already enshrined and, indeed, central to liberal political philosophy. And liberal political philosophy is wholly North-Western European and ‘Aryan’ in origin: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, David Hume, Immanuel Kant—all these are gentiles, mostly from Britain to boot.

Your point is well made and I take it in the spirit it is intended, however, please indulge me for one moment. The term ‘Conspiracy Theorist’ is often used to belittle and decry non-standard theoreticians. I accept there are a lot of cranks out there and people who have the potential to cause arm to others. Clearly, that is not my intent. Indeed, the very opposite is true. I am a historian and a political theorist. My opinions are not based on phantasms, a need to gain attention or dye my hair green and stand in a turquoise track suit next to David Icke. I have quoted above (and indeed elsewhere in relation to Nicholas Sarkozy, former President of France) one of hundreds of examples where some people of that particular diaspora have acted, in my opinion, against the interests of the European majority among whom they live. At this very moment I am simultaneously reading Ilan Pappe’s The Ethnic Cleansing of Palestine and Simon Schama’s The Story of the Jews: Finding the Words 1000BC - 1492 AD [Sic. It loos as if HarperCollins doesn't know that AD goes in front of the year. —Ed.]The former, a chilling account of the systematic way the founders of the early Jewish state went about their ethnic cleansing and murder of thousands upon thousands of Arabs in the late 1940’s, (activities some may argue analogous with recent events); the latter a shameless and sycophantic account of Jewish history that exonerates the Chosen from any sense of personal or group responsibility for the numerous expulsions they have suffered throughout the centuries. The media-savvy Schama, reveals himself to be less historian and more a propagandist as he explains why it is that everyone else is always to blame and his own tribe are always right, or indeed innocent, and the victims of mindless persecution. I would recommend everybody to read both texts. I found it advantageous to have also read the Talmud, Torah, and indeed the Koran, so I have a socio-economic, historical, and religious context for my opinions. I came to the work of Kevin McDonald late but recognize the behavior patterns he ascribes to his study group and I personally would prefer that the more over-zealous Zionists desisted from their activities so that your average Mr and Mrs Finkelstein could live in peace within the wider community. Unfortunately, that wider community now includes people with anti-semitic attitudes. This is regrettable but is a direct consequence of the strategy so eloquently explained by Spectre-Lerner above.

Your point is well made and I take it in the spirit it is intended, however, please indulge me for one moment. The term ‘Conspiracy Theorist’ is often used to belittle and decry non-standard theoreticians. I accept there are a lot of cranks out there and people who have the potential to cause arm to others. Clearly, that is not my intent. Indeed, the very opposite is true. I am a historian and a political theorist. My opinions are not based on phantasms, a need to gain attention or dye my hair green and stand in a turquoise track suit next to David Icke. I have quoted above (and indeed elsewhere in relation to Nicholas Sarkozy, former President of France) one of hundreds of examples where some people of that particular diaspora have acted, in my opinion, against the interests of the European majority among whom they live. At this very moment I am simultaneously reading Ilan Pappe’s The Ethnic Cleansing of Palestine and Simon Schama’s The Story of the Jews: Finding the Words 1000BC - 1492 AD [Sic. It loos as if HarperCollins doesn't know that AD goes in front of the year. —Ed.]The former, a chilling account of the systematic way the founders of the early Jewish state went about their ethnic cleansing and murder of thousands upon thousands of Arabs in the late 1940’s, (activities some may argue analogous with recent events); the latter a shameless and sycophantic account of Jewish history that exonerates the Chosen from any sense of personal or group responsibility for the numerous expulsions they have suffered throughout the centuries. The media-savvy Schama, reveals himself to be less historian and more a propagandist as he explains why it is that everyone else is always to blame and his own tribe are always right, or indeed innocent, and the victims of mindless persecution. I would recommend everybody to read both texts. I found it advantageous to have also read the Talmud, Torah, and indeed the Koran, so I have a socio-economic, historical, and religious context for my opinions. I came to the work of Kevin McDonald late but recognize the behavior patterns he ascribes to his study group and I personally would prefer that the more over-zealous Zionists desisted from their activities so that your average Mr and Mrs Finkelstein could live in peace within the wider community. Unfortunately, that wider community now includes people with anti-semitic attitudes. This is regrettable but is a direct consequence of the strategy so eloquently explained by Spectre-Lerner above.

The fact that you can list the names of such great Anglo-Saxon, French, and German thinkers is a testimony to the progressive and open-hearted culture from which they originate. That the good intentions of such well-meaning people could be so perverted is in fact a measure of what Yockey describes as the culture distortion so prevalent today both in Europe and America. I have studied the American Constitution, The Framers who devised it, their backgrounds, ethnicity and intentions. Likewise, the real motivations of President Lincoln before, during, and after the American Civil War and I can assure you the abbreviated versions of history our schools and universities teach us and the voters are fed through the distorting lens of Orwellian ‘Truth Speak’ is a subject fit for serious review. I myself studied the whole historiography surrounding ‘Reconstruction’ after the American Civil War and it is most instructive on how aspects of history can and are used during different epochs to influence public opinion. From the books we read to the films we watch. Trust me, there is a pattern and it is no coincidence. From Spencer Tracy’s The Northwest Passage encouraging American entryism into the Second World War, to John Wayne’s Green Berets, trying to sustain moral during the Vietnam War, and 300, instilling anti-Islamic sentiment during the Iraq and Afghan wars. A whole book could be written on the movies bolstering anti-German sentiments and the falsehoods therein contained, but I will leave it there, my counter-point, I believe, equally well made.

Immigration is needed because white folk no longer want to do certain jobs, whereas the newcomers are keen to contribute and willing to work hard. If we were to send them all back—which is impossible, of course—the economy and the NHS would collapse.

These shibboleths need to be exposed for the nonsense they are. In the course of my career I have collaborated with thousands of sole-traders, SME’s, and multinational corporations. In my opinion there would be no collapse, rather, a rejuvenation of the economy, greatly boosted I suspect by the end of massive social security payments, that could be re-directed from these imported voting blocs and unproductive elements to invest in new start-ups and training programmes for people who need to update their skill-set in line with current economic trends. I would recommend the re-nationalization of utility companies in the UK, likewise the rail and postal service, at the price set by the ‘fixers’ when they were sold off. I would also withdraw all benefits from those who had entered the country illegally and their families and dependents. Similarly, non-ethnic British who had committed serious crimes prior to their immediate deportation back to their country of origin, accompanied of course by their dependents, but not the assets that had been accumulated by fraudulent means or due to the generosity of the British taxpayer. It may sound draconian to some but it makes good business sense. I would also argue to levy taxes on the money migrant workers send back to their families, thereby reducing the outflow of capital from its source of origin and open negotiations with countries in receipt of Foreign Aid or benefits to assist us in the task of humane repatriation of their nationals or peoples of compatible ethnic origin or similar religious persuasion. New targets need to be set for emigration, based on a wide range of criteria, but certainly with a view to returning the ethnic balance of countries like Britain to pre-1997 levels. And that would be the start not the end-point of the discussion.

With regard to the NHS, I have managed contracts with a wide range of people connected to this vast and worthy enterprise. Indeed, I have been involved with medical training for nurses, GPs, and surgeons. An immediate family member is a practicing junior doctor. The simple fact is that we are diverting resources to train people of non-British origin to these highly paid jobs, reinforcing cultural stereo-types among some of the high achieving Asians who think the profession is ‘theirs’ (the names Khan and Patel are currently the most common names for a medical doctor in the UK) whilst failing to act when they underperform or commit acts of negligence or perversion because we fear being branded ‘racist’. Additionally, we are providing health tourists with a first class service and denuding developing countries of their most highly skilled health professionals, which seems morally indefensible to me, especially if we are to be judged by the liberal and ethical standards we are supposed to be upholding. So, in short, I think we can materially benefit from a mass outflow of the post-’97 immigrants, up-skill the workforce with a view to advancing our technological infrastructure and preserve and improve fundamental services like the British NHS with a planned programme of awareness raising and aspiration building so that increasing numbers of whites want to move into these fields, as was the case in previous generations.

With regard to the NHS, I have managed contracts with a wide range of people connected to this vast and worthy enterprise. Indeed, I have been involved with medical training for nurses, GPs, and surgeons. An immediate family member is a practicing junior doctor. The simple fact is that we are diverting resources to train people of non-British origin to these highly paid jobs, reinforcing cultural stereo-types among some of the high achieving Asians who think the profession is ‘theirs’ (the names Khan and Patel are currently the most common names for a medical doctor in the UK) whilst failing to act when they underperform or commit acts of negligence or perversion because we fear being branded ‘racist’. Additionally, we are providing health tourists with a first class service and denuding developing countries of their most highly skilled health professionals, which seems morally indefensible to me, especially if we are to be judged by the liberal and ethical standards we are supposed to be upholding. So, in short, I think we can materially benefit from a mass outflow of the post-’97 immigrants, up-skill the workforce with a view to advancing our technological infrastructure and preserve and improve fundamental services like the British NHS with a planned programme of awareness raising and aspiration building so that increasing numbers of whites want to move into these fields, as was the case in previous generations.

Polls recording the attitudes of indigenous Europeans towards non-European immigrants consistently show that this view is popular. But how do you justify it morally? That’s the first thing. The second is, What about the many families of non-European origin that, nevertheless, have been here for several generations and are all citizens, born and bred in Europe? Are we to start rounding them up and shipping them out? And, if so, what would determine an ‘ethnically compatible’ country? Many are of mixed origin too, which would further complicate the issue, not just practically, but morally as well.

Yes, indeed, it is a popular view and one that should have had a major impact on the results of several electoral cycles. In the UK alone, there have been orators like Enoch Powell predicting the current circumstance for decades. Many other far sighted people have followed him, in their own ways, in their own countries across the ‘developed world’. Why it has failed to mature into a vote winning electoral vehicle in the majority of those countries is a question worth asking? Where was the plebiscite agreeing to immigration in the first place? Why isn’t one held now across the EU or in its constituent states? These very facts undermine the claim we live in representative democracies. The current wave of concern in this area may bring Marine Le Pen to power in France but I have no doubt every judicial or technical reason will be found to make that difficult. We have an unresponsive state apparatus that is ‘owned’ and with every year the new imported peoples who they pander to in order to maintain their short-term positions grow in number. These newcomers have originated from somewhere outside Europe and that is where they should return. Where is a choice for them to make but they should not remain. On the subject of people of mixed race, we have a conundrum. I believe everyone should be free to choose their life-partner without the interference of law and statute. Love is a valuable commodity and should be appreciated in all the various forms it assumes. But look carefully at the spousal abuse rates, the single parent families, the divorce rates between people of different ethnicities. The evidence is overwhelming, if uncomfortable reading for the self-loathers like FEMEN who daub their bare breasts with statements like: ‘Immigrants fuck better’. Perhaps a picture of O.J. Simpson would be more appropriate?

What do you think drives FEMEN to engage in this type of activism?

My initial response to FEMEN was positive. I thought they were protesting against the sexual exploitation of Eastern European women. My sympathies were obvious. The long and well documented white-slaving indulged in by predominantly Turkish, Albanian, and Jewish gangsters, gathers pace year on year. It is simply incredible that such appalling human trafficking exists and that no direct intervention like sanctions on the countries that operate brothel gulag systems are enforced. I note a real double standard here when you think of the recent high profile campaign by Michelle Obama to ‘Bring back our girls’. However, I soon became disconcerted when FEMEN Founders like Sasha Shevchenko began pontificating on their Sextremist ideology. I found it to be a poisonous cocktail of anti-white male bigotry, a clichéd Leftist love of ‘the other’, and a vulgar circus for self-indulgent, self-loathing women invading churches, urinating in the street, and protesting against so-called fascists who would deport the perpetrators of organized crimes victimizing their gender, limit the freedom of communities practicing female genital mutilation, and stamp out the grooming and abuse of young girls. I might be wrong, but I don’t recall seeing FEMEN actively challenging Muslim paedophiles in the UK or across Europe. Have they made a statement about Rotherham?

The antics of Pussy Riot demean the very important work of genuine female activists such as those of the first wave of feminism like Hannah More, Mary Wollstonecraft, and Frances Willard. Women whose genuine motivations were highjacked by radical feminists like the Red Stockings Brigade of the 1960’s, themselves a mere projection of the Black Civil Rights Movement stirring up trouble across the gender divide. Look at the work of Germaine Greer, Shulamith Firestone, Carol Hanisch, Ellen Levine, and Anne Koedt. The very titles of their books—The Female Eunuch, Forbidden Discourse: The Silencing of Feminist Criticism of Gender, and The Myth of the Vaginal Orgasm—betray their narcissistic belligerence, over-bearing sense of entitlement, political lesbianism, and economic and syncretic Marxist agenda. And it did not end there. Bell Hooks in her book Killing Rage went so far as to justify her feelings about longing to murder an anonymous white male, no doubt because he represented the ‘oppressive patriarchy’ all these types despise. Dworkin, Wolf, Paglia, and Steinhem all follow in the same path as de Beauvoir whose Second Sex features on all ‘politically correct’ liberal arts college reading lists. I would highly recommend an antidote to such corrosive prejudice. Try the work and thoughts of Erin Pizzey, an early campaigner against domestic violence, who incidentally has subsequently been forced to spend long periods in hiding after bomb threats from radical feminist extremists; Karen Straughan of Girl Writes What and Dr Tara Palmatier who are working hard to re-balance the debate. There is also an extensive literature refuting the theories of the celebrated women’s champions listed above: Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism ? and The War against Boys; Suzanne Venker’s The Flipside of Feminism: what Conservative Women think—and men can’t say; and Ronnee Schreiber’s Righting Feminism: Conservative women and American Politics.

According to certain controversial literature on human biodiversity, South East Asians are the most intelligent population on Earth and blacks the most athletic. If we accept this as true, then, surely, it makes sense to accept immigration from anywhere, since we’ll benefit from Asian brains and West African muscle. We’d then be unbeatable both in the astrophysics laboratory and the Olympic stadium.

Let us for a minute accept such stereotyping. Should we not also insist that those self-same people accept their proven statistical predilection for corruption, rape, and violence? Would South East Asians not be able to construct free and stable societies, dominate academia, and the patent lists of inventions? Why are our West African brothers not able to master the rudiments of more complex sports like gymnastics that require the synchronization of mind and body? I have studied alongside South East Asians and their tendency is to regurgitate what they learn uncritically. I have myself beaten black athlete’s on the school running track. Take a look at the Olympic medal tables and you will see white people outperform all other races proportionally, when you consider that we represent less than 16% of the world’s population.

Surely, with better immigration criteria and controls we can keep out the criminals and attract the best talent from all over the world. And, surely, there is a role even for rote memorisation and brute force in our societies. These things are needed, and it’s down to employers to find the right individuals for the right jobs. Let’s assume for a moment that this is just a technical issue that can be cracked with excessive costs and within a reasonable timeframe. Would you still oppose immigration? And, if so, why?