Luc-Olivier d’Algange

Notes sur l'Art sacré

L'Icône ou la vertu du paradoxe

Qu'est-ce que la Beauté ? Si l'on croit en une relativité générale des goûts et des valeurs, la question est dépourvue de sens. L'historicisme abonde extrêmement dans cette opinion qui veut à tout prix ôter de nos intelligences le pressentiment d'une clef de voûte. Tout, nous dit-on, est aléatoire, fugitif, le Vrai et le Beau n'ont ni essence, ni substance, livrés qu'ils sont au hasard des circonstances et des subjectivités. Telle est la doxa moderne: « Le message, c'est le médium », - la surface ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même, la forme est purement matérielle. Face à cette doxa dont la nature même est de devenir totalitaire, sans doute le moment est-il venu d'affirmer la vertu du paradoxe.

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ».

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ».

Dans cette procession déifiante, les étapes sont des étapes de Beauté. Dans la perspective traditionnelle, qui est métaphysique et universelle, la Beauté n'est pas relative, hasardeuse, encore moins « matérielle ». La Beauté est l'empreinte, le sceau héraldique de l'invisible, qui n'est pas l'inconnu mais l'Intelligible. Dans la perspective métaphysique qui lui est propre, la Beauté advient dans l'irradiation d'une rencontre entre les mondes que séparent habituellement le Mal, la profanation, la veulerie ou l'habitude. La Beauté n'est pas aléatoire mais révélatrice, et tel est son divin paradoxe de montrer ce qu'elle voile et de dévoiler ce qu'elle révèle dans un seul geste. La méditation de la Beauté s'écarte ainsi du domaine un peu vague de la philosophie ou de l'esthétique pour entrer dans l'exactitude de la Gnose.

La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole.

La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole.

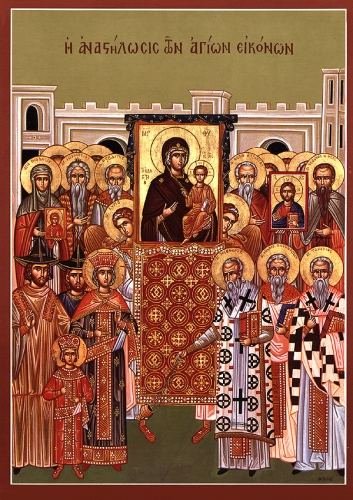

Alors que l'image moderne s'assujettit à l'objet, dans ce comble de l'idolâtrie et de l'aliénation qu'est le message publicitaire, l'image, dans la perspective métaphysique, est une pure émanation de la Présence. La différence entre le sacré et le profane est aussi simple et difficile à comprendre que la différence qui existe entre la Présence et la représentation. Quitter le monde profane, c'est quitter le monde des représentations pour entrer dans le monde de la présence. Ce que les kabbalistes nomment la descente sur nous de la Schekhina, correspond à l'effusion lumineuse du Paraclet. Ce qui est à jamais, ce qui est de tous temps, ce qui est par-delà tous les temps, dans l'exacte certitude du vif de l'Instant, c'est la Présence et la révélation de la Présence est la « clairière de l'être », pour reprendre la formule de Martin Heidegger. Etre dans la Présence, c'est quitter la fuite en avant des représentations qui s'abolissent les unes, les autres dans l'accélération de leur éloignement du Principe. L'être est l'éclaircie et le sens de la Présence est la lumière qui en émane.

Tout, dans l'image, se joue dans la lumière. L'image est un mode de révélation ou d'obstruction de la lumière, selon qu'elle invite à la Présence de l'être, qui est le site véritable de Prière, ou qu'elle nous emprisonne dans les représentations. L'icône est sans doute l'une des formes les plus accomplies de la révélation de la lumière à travers le visage, symbole de la sainteté de l'Autre dans sa rencontre avec le Même. Sainteté du visage, grandeur du regard, équanimité souveraine sur le seuil du plus grand péril, l'icône nous invite dans le silence bruissant du face à face, à reconnaître la douce clarté de la Présence. Enfin, nous sommes là, dans la clairière que le temps sacré dessine pour nous, non plus dans le ressassement du passé, avec ses ressentiments et ses griefs, non plus dans l'anticipation vaine et impie, mais au coeur.

Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10)

Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10)

Quelle est la provenance de la Lumière ? Au sens métaphysique, la lumière est elle-même primordiale, de même que toute primordialité est lumineuse. La Tradition primordiale se révèle par épiphanies, qui sont autant de signes de l'Intelligible dans le monde sensible. Dans le chapitre sur la lumière et la pluie, des Symboles fondamentaux de la Science sacrée, René Guénon souligne la connivence alchimique de l'eau et de la lumière. Des pluies lumineuses, invoquées par les Chamanes jusqu'à la rimbaldienne « mer allée avec le soleil », l'intelligence poétique sut toujours reconnaître, dans l'alliance de l'eau et de la lumière le Symbole par excellence. N'est-ce point par la médiation de l'eau que la lumière révèle les couleurs qui la composent ? La splendeur n'est-elle point l'œuvre de la surface des eaux lorsque l'éclat solaire s'y répercute ? Dans la tradition taoïste, l'épiphanie prend la forme de la rencontre nuptiale de la lumière et de l'eau. Ainsi que l'écrit Houai-nan Tseu: « Le Carré (la terre) préside au manifeste. Le manifeste est exhalaison de souffle, c'est pourquoi le feu est lumière extériorisée. Le caché est le souffle contenu; c'est pourquoi l'eau est lumière intériorisée. »

Or, tel est précisément le secret de l'icône: la rencontre par l'image, en elle, et au-delà d'elle, du feu de la lumière extériorisée, par les lignes et les ors, et de l'eau de la lumière intériorisée du regard. L'icône est une liturgie du regard. L'homme, face à l'icône est ravi par la dialogie subtile des prunelles. L'eau intériorisée du regard est l'infinie interprétation du feu de la lumière extériorisée de celui qui voit. Voir et être vu se confondent nuptialement en une seule opération de l'entendement. Cette opération outrepasse clairement le domaine de la mystique pour entrer dans celui de la Gnose, ou, plus exactement, de la métaphysique, au sens que René Guénon sut redonner à ce mot. L'image, conçue dans la perspective métaphysique donne lieu à une expérience intérieure où ce que les modernes, imbus de leurs caractères accidentels, nomment leur « subjectivité », n'a plus aucune part.

Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

L'Art sacré nous invite à une vision iconologique du réel. L'icône est plus proche de la nature profonde du réel que ne l'est la réalité elle-même, emprisonnée dans ses représentations utilitaires. L'art « réaliste » est avant tout un art de l'illusion dont les mérites se limitent au savoir-faire de l'artiste. L'Art sacré, lui, donne accès, par l'amoureuse liturgie du regard, à la connaissance de la réalité, et, plus profondément encore, à la pensée qui donne naissance à la réalité. L'Art sacré nous porte à ce seuil de l'entendement divin où la pensée devient œuvre. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'icône est plus proche de la pensée de Dieu que ne l'est la nature elle-même, pur épiphénomène de l'esprit. L'Art sacré, par l'oraison dialogique qu'il instaure au cœur le plus intérieur du réel, nous révèle la transparence du monde.

Qu'est-ce que la transparence du monde ? Est-ce la destruction des surfaces, la triomphe de la lumière, l'abolissement de toute chose dans l'éclat ? Le mystère de l'Incarnation nous donne à penser la connaissance et le salut dans l'épreuve du temps. Mais épreuve ne signifie point soumission. L'Art sacré est là pour nous dire que le mystère de l'Incarnation transfigure la nature et la chair de l'intérieur. La glorification des corps débute par l'ensoleillement intérieur de la connaissance, de la Gnose: « L'éternité des créatures, précise Paul Evdokimov, n'est pas l'absence du temps, ni surtout notre temps tronqué de sa fin mais sa forme positive. C'est le temps dans lequel le passé est entièrement conservé et le présent ouvert sur l'infini des éons: c'est le Mémorial du Royaume, le fait de se référer et d'être totalement présent au regard de l'Eternel. »

Toute approche attentive et fervente d'une œuvre d'Art sacré établit le spectateur dans une autre temporalité où il cesse précisément d'être spectateur pour devenir le coauteur de l'œuvre qu'il contemple et dont la connaissance est sa propre connaissance autant que la connaissance du Tout-Autre. Si quelque incertitude subsiste quant à la distinction de l'Art sacré et de l'art profane, qu'il suffise de s'interroger sur la temporalité de la rencontre entre l'œuvre et la pensée. Certes, le motif religieux ne suffit pas à faire l'Art sacré, et l'absence apparente d'un symbolisme reconnaissable ne fait pas l'œuvre profane. Dans sa destination essentielle et son accomplissement, toute œuvre est sacrée, et l'on voit bien qu'un poème de Verlaine ou d'Apollinaire vaut bien, dans la charité du cœur et la justesse de la vision, toute la littérature dévote de ces deux derniers siècles, si imbue d'elle-même et si vaine ! L'image sacrée, du seul fait qu'elle nous délivre une véritable connaissance, universelle et métaphysique, change notre situation existentielle. Nous ne sommes plus un « moi » face à un « objet » mais le site miroitant d'un échange qui outrepasse toute condition. Ainsi, écrit Paul Evdokimov, « chaque instant peut s'ouvrir du dedans sur une autre dimension, ce qui nous fait vivre dans l'instant, dans le présent éternel. C'est le temps sacré ou liturgique. Sa participation à l'absolument différent change sa nature. L'éternité n'est ni avant, ni après le temps, elle est cette dimension sur laquelle le temps peut s'ouvrir. »

L'Art sacré est l'invitation faite à s'élever, à se retrouver dans la Chambre Haute, qui est le véritable lieu de la communion eucharistique. Ce qui est en Haut est au Cœur. Le fond du cœur est le point le plus haut de l'Intelligible que nous atteignons par l'intercession des Anges de la Présence. L'Art sacré est la Face de Dieu tournée vers le monde. Telles sont les prémisses élémentaires de toute compréhension de la science sacrée des Symboles: « Le Verbe, écrit René Guénon, le Logos, est à la fois Pensée et Parole: en soi Il est l'Intellect divin qui est le lieu des possibles; par rapport à nous, Il se manifeste et s'exprime par la Création où se réalisent dans l'existence actuelle certains de ces mêmes possibles qui, en tant qu'essence, sont contenues en lui de toute éternité. La Création est l'œuvre du Verbe; elle est aussi, et par là même, sa manifestation, son affirmation extérieure; et c'est pourquoi le monde est comme un langage divin pour ceux qui savent le comprendre. »

La coalescence, dans l'œuvre d'Art, de la vision et de l'Intellect, nous porte d'emblée sur l'orée où la nature et la Surnature, le monde physique et le monde métaphysique se rencontrent. Le monde, nous dit René Guénon, est un langage divin. La Création est l'œuvre du Verbe. L'Art sacré indique le site métaphysique de la compréhension du sens le plus profond de la Création. Ce que le monde des représentations, la « société du spectacle », pour reprendre l'expression pertinente de Guy Debord, nous interdit d'atteindre, c'est précisément le sens de la rencontre, le mystère de la communion des esprits. Monde de la séparation, diabolique si l'on en croit l'étymologie, le monde moderne apparaît comme une titanesque manœuvre de diversion opposée à la recherche du Vrai et du Beau, colonnes du Temple de la contemplation.

La destruction de l'image par la publicité, la destruction du sens par l' « information », la destruction de la communion par la « communication » ne sont que des aspects de la destruction du Temps par la hâte frénétique des hommes à fuir ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes. La destruction de la nature est la conséquence de l'incompréhension de la nature en tant que Symbole. Or, ce qui échappe à la connaissance devient ennemi. Comment le refus de la Gnose, - qui est connaissance amoureuse, - n'aurait-il pas pour effet la généralisation des inimitiés ? Ce monde étranger, ce monde incompréhensible, ce monde sans Dieu, ni âme du monde, ni intelligence agente, est ennemi. Les civilisations traditionnelles respectaient la nature sans l'idolâtrer car elles supposaient une alliance métaphysique entre l'apparaître et la chose apparue « ... toute signification, écrit René Guénon, devant avoir à l'origine son fondement dans quelque convenance ou harmonie naturelle entre le signe et la chose signifiée ».

Le monde visible est Symbole du monde invisible, mais cette symbolisation demeure généralement inapparente et inintelligible. L'apparence et l'intelligibilité de la nature symbolique du réel sont littéralement l'œuvre de l'Art sacré et de la métaphysique. « Si le Verbe, écrit René Guénon, est Pensée à l'intérieur et Parole à l'extérieur, et si le monde est l'effet de la Parole divine proférée à l'origine des temps, la nature entière peut-être prise comme un symbole de la réalité surnaturelle. » C'est donc à la vertu professorale et prophétique de la parole extérieure que nous devrons d'atteindre à la Pensée intérieure des mondes, et c'est à partir de cette pensée que naissent les œuvres qui nous délivrent de l'ignorance et de la pesanteur. L'ignorance et la pesanteur séparent ce qu'il appartient au Symbole d'unir. « En grec, note Paul Evdokimov, les mots qui désignent le diable et le Symbole ont la même racine, mais le diable sépare ce que le Symbole lie ».

La formule de Renan selon laquelle les hommes ont créé sur terre l'enfer auquel ils ne croyaient plus, trouve une puissante confirmation dans cette observation étymologique. Le diable, et donc l'enfer, s'installent là où le Symbole cesse d'être l'opérative jonction des rives visibles et invisibles. Les formes infernales que prennent les « exotérismes dominateurs » dans le monde moderne, n'ont pas d'autre explication. Mais ce qui est vrai dans l'ordre du politique ne l'est pas moins dans l'ordre individuel; notre vie ne cesse d'être dysharmonieuse que par un acte de remémoration liturgique, une anamnésis numineuse de l'être s'éclairant lui-même des tréfonds et des hauteurs de la Toute-Possibilité.

L'anamnésis, le ressouvenir, précède dans la contemplation du Symbole, l'épiclèse, qui est l'invocation de l'Esprit. Le Symbole opère en nous la transmutation essentielle aussitôt que nous sommes saisis par la vague mémoriale. Tout dans l'accomplissement épiphanique de l'Art sacré se joue dans la remémoration de l'Invisible à partir du visible, du métaphysique à partir du physique. Rien, à dire vrai, n'est abstrait. Le Symbole n'est ni abstrait, ni abstracteur mais advenant. L'advenue de la lumière incréée sur la surface des eaux, la correspondance du ciel et de la terre, à laquelle nous faisions allusion plus haut à propos d'un texte taoïste, se retrouve dans la Jérusalem Céleste, et plus généralement dans le symbole de la nef. « Navire eschatologique, écrit Paul Evdokimov, la nef, surmontée de la forme sphérique de la coupole, synthétise l'union du cercle et du carré, mesure et chiffre du ciel et du Royaume. Le sanctuaire, dit Saint-Maxime, éclaire et dirige la nef et cette dernière devient son expression visible. Une telle relation restaure l'ordre, rétablit ce qui était au Paradis et sera dans le Royaume. »

L'Art sacré est une partance. Aller au-devant de l'œuvre, c'est conquérir le Grand-Large de la mémoire retrouvée, et l'envol, et la délivrance, et le véritable Salut dans la salutation angélique. Notre âme devient alors l'arche de Noé telle « un bateau lancé dans les espaces et se dirigeant vers l'orient ». Ce voyage vers le Soleil de Justice est le salut lui-même, non plus administrativement attribué, mais conquis: « chemin du salut qui mène à la cité des Saints et la terre des vivants où luit le Soleil sans déclin. »

L'Art sacré est un chemin de connaissance. L'arche de Noé des couleurs vibre dans l'âme de l'artiste dans le pressentiment de sa proche glorification. Celui qui peint et ce qui est peint est le Même, - non certes par l'aboutissement sinistre d'une considération narcissique mais par l'abolition du Moi, c'est à-dire l'abolition du pire servage, qui est celui qui nous enchaîne à la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes.

La lumière primordiale de l'icône témoigne de la primordialité de la Tradition qui est la mémoire profonde de toutes les formes religieuses. L'Art sacré émane de la lumière primordiale et ne peut-être compris que par elle. Aussi bien faut-il se rendre à l'évidence magnifique que le germe de cette lumière gît dans les tréfonds de nos propres obscurités innées ou acquises. J.Thomas dans un article sur le thème de la splendeur cite l'expérience du Lucius des Métamorphoses d'Apulée: media nocte vidi solem coruscantem, « en pleine nuit je vis le soleil étinceler de lumière blanche » et comme en écho, ces vers d'Apollinaire:

« Descendant des hauteurs où pense la lumière

Jardins rouant plus haut que tous les ciels mobiles

L'avenir masqué flambe en traversant les cieux... »

L'expérience visionnaire de la poésie unit en un seul feu des expressions humaines que séparent les millénaires ! Au seuil du troisième d'entre eux, à compter selon la chronologie chrétienne, sans doute le moment est-il venu d'apprendre à réduire l'importance de l'historicité et du Temps lui-même dans l'approche de l'Art sacré. Par ses incursions dans le monde « imaginal », l'Art sacré se situe hors des contingences historiques, sur l'orée resplendissante de l'Idée. La philosophie néoplatonicienne, mieux que d'autres, sut livrer à notre compréhension la procession lumineuse de l'âme à travers l'expérience visionnaire, sans l'intelligence de laquelle l'Art sacré n'est rien d'autre qu'un art profane avec des motifs religieux. L'étude de l’ « évolution des techniques » se substitue, chez certains historiens de l'Art à l'approche des œuvres. Certes, il n'existe point de savoir qui soit totalement vain; il n'en demeure pas moins que la perspective historique est fort peu opportune pour éclairer des œuvres qui émanent d'une région qui échappe par définition aux vicissitudes du temps. L'idée même que certaines œuvres naissent d'une perspective métaphysique, et s'y reflètent dans la spéculation sans fin de leurs aspects, demeure aussi étrangère à la mentalité moderne que la théorie de la multiplicité des états de l'être.

Le refus radical de l'herméneutique, l'acharnement à maintenir dans une perspective qui n'est pas la sienne l'œuvre d'art, n'est sans doute rien d'autre que la forme extrême de ce que les bouddhistes nomment « l'attachement à l'ignorance » et qui n'est autre que passion de la discontinuité. « On détruit le réel, écrit Paul Evdokimov, en dissociant ses éléments, en suscitant des discontinuités infranchissables. Il ne reste plus à l'homme que la spiritualité de l'âme, foncièrement acosmique ou un moralisme de la volonté, qui l'une et l'autre lui interdisent l'atteinte transfigurante de la matière. » Le refus de l'herméneutique et de sa perspective métaphysique est une annihilation du regard, mais cette annihiliation n'est pas fatale. L’éthique héroïque oppose la création du regard à l'annihilation du regard. L'Art sacré et la poésie disposent du privilège d'éveiller le flamboiement intérieur des choses, de ressusciter le Logos enclos dans l'immanence de la nature. Les plus vastes embrasements naissent d'un secret « iota » philosophal qui se trouve souvent, sans que nous sachions le discerner, dans une extrême proximité. L'exigence sacerdotale de l'Art, sa vertu pontificale, ou diplomatique, de passage entre les mondes renaît de la profanation elle-même par la simple perception de la Présence. « La liturgie nous enseigne, écrit P. Evdokimov, aujourd'hui plus qu'hier que l'Art se décompose non parce qu'il est enfant de son siècle mais parce qu’il est réfractaire à ses fonctions sacerdotales: faire l'art théophanique, au cœur des espérances trompées et enterrées, poser l'icône, l'Ange de la Présence en robe bariolée de toutes les couleurs, Beauté sophianique de l'Eglise. Son visage est humain; d'une part c'est la Sainte Face du Dieu-homme et, d'autre part, c'est la Femme habillée de soleil, Joie de toutes les joies, celle qui combat toute tristesse et ruisselle de tendresse sans déclin. »

Paul Evdokimov.

Alors que l'art moderne se voue à l'apologie du support ou de la conception insolite et s'efforce laborieusement de réduire par tous les moyens l'œuvre d'art à sa nature d'objet, et, par voie de conséquence, de marchandise, l'Art sacré est une tentative de réconcilier les mondes, de réinventer une communion des âmes dans le creuset d'une supra-temporalité conquise de haute-lutte. Les récentes polémiques autour de certaines formes d'Art contemporain ont montré à quel point l'Art, aussi marginal et dérisoire soit-il rendu demeure un enjeu décisif. Le discours sur l'Art, quoiqu'il en semble, engage l'essentiel du sens de la destination humaine. Les deux grandes possibilités de l'œuvre d'art, la fascination et la communion, s'affrontent dans les œuvres et dans le discours critique avec une virulence jamais atteinte. L'histoire de l'Art, telle qu'on l'enseigne, et qui est de toutes les historiographies l'une des plus falsifiées, est avant tout l'expression de l'idéologie dominante du moment. A une société dominée par la caste marchande correspond la théorie de l'œuvre d'art en tant qu'objet de tractations commerciales. L'acharnement du Moderne à défendre un art-objet, c'est-à-dire un art réduit à son support et à sa surface, correspond à l'acharnement du vendeur à défendre son fond de commerce. Il n'en demeure pas moins légitime de défendre une Idée de l'Art, qui échappe à la fois à la réification marchande et à la représentation publicitaire, mais cette légitimité rencontre, et nous sommes bien placés pour le savoir, une permanente mise-en-cause au nom de la morale.

Le monde moderne est le plus moralisateur qui soit car ayant perdu le sens du Beau et du Vrai, il s'attache éperdument à un « Bien » dont il fait une idole et qu'il sert avec inhumanité. La sacralité de l'Art est, dans le monde moderne, une notion scandaleuse. Tout chez l'artiste « moderne » doit aboutir à la profanation, à la démystification, à la négation des idées d'inspiration et d'intelligence divine. Tout doit ramener l'art au travail et au négoce, placé sous l'égide d'une vantardise et d'une fatuité sans limite. Le règne de la Quantité dont parle René Guénon est aussi le règne de la platitude. Le monde de l'Art profané est un monde plat. La dimension de la Hauteur et de la Profondeur lui fait défaut. Or tout, dans la création artistique, se joue dans le Symbolisme de la croix. Le livre de René Guénon, ainsi intitulé, et son complément, Les Etats multiples de l'Etre, donnent la vue à la fois ascendante et plongeante nécessaire à la révélation du site réconciliateur de la Beauté.

"Qu'une ligne horizontale, partie de n'importe quel point de l'espace rencontre une ligne verticale partie de n'importe quel autre point, écrit Jean Biès, voilà une possibilité de télescopage qui avait une chance sur des milliards de se produire dans l'immensité sidérale. Or, c'est ce qui s'est un jour produit, quand, au regard de l'homme a surgi la figure de la croix: la plus simple, la plus élémentaire qui soit, et pourtant la plus lourde et révélatrice de la gnose paradoxale. Noces de la terre et du ciel, le miracle des miracles est là: qu'une horizontale épouse une verticale et par là réussisse la première conciliation d'opposés, - véritable défi lancé à l'unilatéralité du rationalisme dualiste."

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

L'Art sacré n'est pas un art, appliqué à des motifs sacrés et dont le « sacré » serait pour ainsi dire ajouté à l'Art. L'Art sacré se laisse comprendre, au sens platonicien, par la clef de voûte de l'Idée. L'Art n'est sacré que parce qu’il est une émanation du Sacré. Ce n'est point le Sacré qui qualifie l'Art mais l'Art qui est qualifié par le Sacré, dans un sens beaucoup plus métaphysique que grammatical, encore que la métaphysique et la grammaire fussent unis par des liens impérieux, l'Art n'est ainsi qu'une réverbération humainement perceptible du Sacré. Telle est la gnose paradoxale: à la fois en marge de la doxa, de la croyance et de l'opinion communes et science des orées et des seuils. L'œuvre naît de la Gnose et nous délivre le secret du site paradoxal de la vision la plus haute et la plus profonde.

« Dieu lui-même, écrit Jean Biès, est à la fois Essence et Suressence; sa ténèbre est plus que lumineuse: elle est lumière plus que lumière, ténébreuse par excès d'éclat; et elle est obscurité la plus noire, parce qu'au-delà de toute lumière. Elle est en outre Tenèbre plus que lumineuse du Silence, - admirable synesthésie métaphysique qui marie la vue et l'ouïe ! ». L'Art sacré est la signature ici-bas de cette gnose ténébreuse-lumineuse, synesthésique, où toute méditation symbolique invite à se retrouver « dans une âme et un corps », selon la formule abellienne, par l'appel aux splendeurs supra-sensibles de l'Esprit ! L'Art sacré, à la différence de l'Art profane, est toujours une manifestation du Logos et l'image qu'il donne de la réalité sensible et intelligible est issue d'un plan de la réalité plus profond et plus directement relié au Verbe dont la Création, dans ses innombrables aspects, témoigne.

« Dans le divers, écrit Maxime le Confesseur, est caché Celui qui est un, dans ce qui est composé, Celui qui est parfaitement simple, dans ce qui a commencé un jour, Celui qui n'a pas de commencement, dans le visible, Celui qui est invisible, dans le tangible, Celui qui est intangible. » Le devenir de toute métaphore esthétique s'incline sous l'impérieuse évidence du Logos. « En chaque chose créée, écrit Jean Biès, se dit et se tait le Logos ». L'image naît du Logos et la sacralité de l'Art témoigne de sa filiation. Si la parole humaine témoigne de la majesté du silence, le silence lui-même est le témoin du Logos glorieux. Toute la différence entre le pouvoir profane et fascinateur des images et l'Autorité de l'Art sacré tient entre le silence imposé et le silence conquis. L'image fascinatrice nous réduit au silence. L'icône, elle, nous laisse conquérir le Grand-Large du silence face au Logos.

L'essentiel du message de l'Art sacré est compris lorsque le Soleil-Logos embrase la silencieuse surface des eaux. Dans l'instant paradoxal du calme hauturier c'est l'eau qui fait silence et le soleil qui résonne. Tel est le mystère de l'Apparaître. Nul ne peut le connaître en son entièreté mais chacun est un jour nommé par ce mystère pour y inscrire son nom secret. Toute œuvre est œuvre de connaissance: voyez ces grandes vagues d'anamnésis avec leurs écumes scintillantes, lorsque le soleil redevient silence et l'eau, musique ! Lorsqu'elles tombent sur vous, c'est pour vous abolir dans la recouvrance d'une nudité lustrale. Le Soi ruisselant, glorieux, surgit de la disparition du Moi, cette gangue d'inné et d'acquis, misérable représentation que les idéologies profanes prétendent seule existante dans l'enténèbrement de la Présence.

L'Art sacré est un art opératif. Il ne suppose pas un spectateur, même avisé, mais un acteur. L'Art sacré se réalise non dans l'objet mais dans l'opération transfiguratrice de l'entendement. L'œuvre est ouvrante. L'œuvre, à la différence d'un « travail » poursuit son mouvement au-delà de la forme qui lui est assignée. Dans l'Œuvre, le sens n'est pas immanent à la forme car la forme manifeste la vertu du paradoxe. Ce qui est dit est à la fois là et ailleurs, par sa forme et dans la transcendance de la forme. L'Art moderne qui se veut « travail des formes et des couleurs » n'est rien d'autre que la répudiation du paradoxe, le refus de s'engager dans la complexité du réel. Réduire l'Art au « travail » et l’œuvre à l'objet, c'est refuser l'expérience dialogique, nier la science des orées et des seuils et tenter ainsi d'enfermer l'homme dans l'immanence totalitaire. A cette tentation, si grandes sont les séductions du confort intellectuel, le monde moderne céda plus que de raison, entraînant le rationalisme lui-même dans l'apologie déraisonnable d'un « tout » que rien ne peut transcender. L'Art sacré n'en persiste pas moins à apporter son magnifique démenti aux règnes de l'uniformité et de la Quantité. Qualifiant le temps et l'espace, ouvrant d'un geste magnanime le champ des possibles et des nuances, l'Art sacré nous sauve à la fois de l'hybris et du nihilisme, de la tentation d'être tout et de n'être rien, en jetant dans nos tumultes et nos outrances l'échelle du vent des Symboles. Tout honneur désormais sera dans le pressentiment qui nous délivre de la pesanteur.

Luc-Olivier d'Algange.

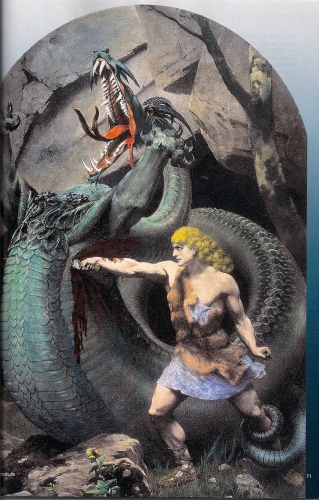

Le monde des hommes est gouverné par un autre dieu, fils aîné d’El, et qui est le dieu Hadad (« le tonnant ») plus connu sous le surnom de Baal, « le seigneur ». Il gouverne depuis le Mont Saphon sur lequel se trouve son trône et son palais. C’est un dieu héroïque, qui combat le dragon Lotan (Leviathan) envoyé contre lui par le dieu des océans Yam, avec l’appui de sa sœur la déesse Anat, vierge guerrière qui rappelle par certains aspects Athéna, et qui est surnommée Baalit, « la dame ». Il a pour parèdre généralement la déesse de l’amour et de la fertilité, mais qui peut aussi apparaître comme une déesse guerrière, à savoir Ashtoreth (nommée Ishtar à Babylone et Astarté par les Grecs). D’autres divinités complètent ce panthéon : la déesse du soleil Shapash (en Canaan, le soleil est féminin), le dieu de la lune Yarih (dont le nom a pu servir à former celui d’Yah ou Yahu, variante archaïque du nom de Yahweh), le dieu de l’aurore Shahar (Aurore masculine chez les peuples ouest-sémitiques) et ses deux fils Helel (« Lucifer ») et Shelim (« crépuscule »), le dieu de la guerre et des épidémies Reshef, le dieu médecin Eshmun ou encore le dieu du feu et de la forge Koshar.

Le monde des hommes est gouverné par un autre dieu, fils aîné d’El, et qui est le dieu Hadad (« le tonnant ») plus connu sous le surnom de Baal, « le seigneur ». Il gouverne depuis le Mont Saphon sur lequel se trouve son trône et son palais. C’est un dieu héroïque, qui combat le dragon Lotan (Leviathan) envoyé contre lui par le dieu des océans Yam, avec l’appui de sa sœur la déesse Anat, vierge guerrière qui rappelle par certains aspects Athéna, et qui est surnommée Baalit, « la dame ». Il a pour parèdre généralement la déesse de l’amour et de la fertilité, mais qui peut aussi apparaître comme une déesse guerrière, à savoir Ashtoreth (nommée Ishtar à Babylone et Astarté par les Grecs). D’autres divinités complètent ce panthéon : la déesse du soleil Shapash (en Canaan, le soleil est féminin), le dieu de la lune Yarih (dont le nom a pu servir à former celui d’Yah ou Yahu, variante archaïque du nom de Yahweh), le dieu de l’aurore Shahar (Aurore masculine chez les peuples ouest-sémitiques) et ses deux fils Helel (« Lucifer ») et Shelim (« crépuscule »), le dieu de la guerre et des épidémies Reshef, le dieu médecin Eshmun ou encore le dieu du feu et de la forge Koshar.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

La maison d'édition Letras Inquietas vient de publier Imperium, Eurasia, Hispanidad y Tradición, une œuvre collective avec la participation de Carlos X. Blanco, Eduard Alcántara et Robert Steuckers. Les essais qui composent le livre recherchent dans la Tradition, dans l'Histoire et dans le présent, les éléments conceptuels nécessaires à une théorie de l'Empire qui rejette le modèle actuel, absorbant, prédateur et "impérialiste". À cette occasion, EL CORREO DE ESPAÑA s'entretient avec Eduard Alcántara, philosophe et expert de la pensée traditionaliste.

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ».

Nous sommes quelques-uns uns à penser que la réalité est elle-même de nature paradoxale, que la nature du monde est une double nature. Au-delà de l'opinion, de la croyance, de la conviction, débute la seule véritable aventure spirituelle. Le Mystère religieux est le paradoxe suprême. Comment être à la fois homme et Dieu ? Se tenir au cœur de ce questionnement, c'est laisser s'approcher de soi le seuil de la beauté. Toute méditation sur la beauté naît d'un éloge du paradoxe. Dans la splendeur du Beau s'unissent les clartés intelligibles du Vrai et les flammes du pur amour. Alors que la doxa nous tient dans la dualitude de la croyance et de la non-croyance, l'expérience paradoxale de la déification nous fait tomber dans l'abîme de la clef de voûte du Très-Haut, - que les métaphysiques orientales nomment la non-dualité. La déification, la théosis, nous rappelle Jean Biès dans son beau livre Athos, la montagne transfigurée, est la fin dernière de l'être humain: « Les Pères en font la base, la raison d'être du christianisme, proclamant Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, avec d'innombrables variations sur le thème. Par sa philanthropie, Dieu devient homme afin que, par la grâce, l'homme devienne Dieu en réunissant dans son hypostase le divin et l'humain. Par sa naissance même, l'homme est un être qui tend à se dépasser, qui aspire vers tout autre que soi. Car il est consubstantiel à l'humanité du Christ, comme celui-ci l'est à la divinité du Père. Adage patristique: Dieu ne parle qu'aux dieux ». La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole.

La Gnose débute là où cessent les idées générales, les convictions, fussent-elles religieuses. Le sens de la Beauté révèle la beauté du Sens. Au sortir des ténèbres de l'insignifiance et de la laideur, qui sont, avec la brutalité, les caractères dominant du monde moderne, nous apercevons, écrit Jean Biès « ce que l'orthodoxie nomme l'éclat trisolaire et sans crépuscule de l'esprit, et l'Alchimie, la Rubedo ». La rubescence aurorale est le signe immanent du recommencement, - signe qui suppose, en ce monde, l'inscription transcendante du Symbole. Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10)

Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit, le seul irrémissible, si ce n'est être délibérément sans cœur ? Les terribles méfaits du monde moderne, ses aberrations meurtrières, ne proviennent-ils pas, pour l'essentiel, de l'exotérisme dominateur et des utopies sans charité qui sont autant de façon de déserter le cœur de la Présence, de choisir l'écorce et le futur ? L'Age Noir est bien l'âge des représentations meurtrières, soit qu'elles annihilent en nous le sens de la Beauté présente, soit qu'elles exigent que l'on tue pour elles. Entre la lumière et l'entendement, la représentation profane est un écran, alors que l'icône révèle en nous, lorsque nous nous abîmons dans sa contemplation, la lumière dont nous émanons: « Il n'était pas la lumière mais le témoin de la lumière. La lumière véritable qui illumine tout homme venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde existait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » (Jean,I, 8-10) Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

Pour prendre la mesure des possibilités d'éclaircissement intérieur de l'image, de ses vertus d'enseignement au sens prophétique, sans doute devrons-nous nous placer au cœur même de la question théologique, telle que surent la poser les mystiques rhénans, ainsi Maître Eckhart écrivant: « L’œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil ». Le mystère de l'icône tient sa source dans le mystère de l'Incarnation. « Les sens affinés, écrit Paul Evdomikov, perçoivent sensiblement l'Insensible, ou mieux, le Transsensible. Le beau apparaît comme un éclat de la profondeur mystérieuse de l'être, de cette intériorité qui témoigne de la relation intime entre le corps et l'esprit. » L'icône nous est un enseignement sur la nature du monde et le secret du regard que le monde porte sur nous dans le silence de ses manifestations et que nous lui rendons dans la contemplation et dans l'oraison. « Dieu crée par la pensée, et la pensée devient œuvre » dit Jean Damascène. De même, écrit Paul Evdokimov, « pour Saint-Maxime, la nature sensible n'est pas matérialiste dans sa profondeur, elle est chargée des énergies et représente même une certaine condensation du monde spirituel et intelligible. On peut dire dans ce sens que la matière est l'épiphénomène de l'esprit. »

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

Unilatérale: telle est bien la mentalité moderne qui s'efforce de restreindre autant que faire se peut le champ de la vision humaine. Ne rien voir, ne rien comprendre, c'est à cette fin que se multiplient les images sur les écrans. Comprendre l'exigence de l'Art sacré, entrer en résonance avec lui, c'est entrer dans la gnose paradoxale de la déification. Cette gnose outrepasse la forme religieuse, - et comment ne pas voir, par exemple, que dans son éclairage propre, l'œuvre de Cézanne est plus immédiatement « théocentrique » que les innombrables « saint-sulpiceries » catholiques ou « New-Age » qui dilapident le Symbolisme religieux au lieu d'en centrer l'entendement, comme le fait Cézanne, par un renversement herméneutique sur le cosmos, vu de l'intérieur de la lumière.

La vision de l’islam continental

La vision de l’islam continental

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

Au Japon, les arts martiaux ont des origines très anciennes et sont profondément ancrés dans la culture traditionnelle du pays. Parmi les disciplines qui, de ce point de vue, sont les plus éloignées dans le temps, il y a certainement le tir à l'arc, qui se pratiquait à pied ou à cheval. Dans ce dernier cas, on parle de yabusame alors que dans le premier cas, on parle de kyujutsu. C’est donc l'ancêtre du Kyudo, discipline plus moderne.

Au Japon, les arts martiaux ont des origines très anciennes et sont profondément ancrés dans la culture traditionnelle du pays. Parmi les disciplines qui, de ce point de vue, sont les plus éloignées dans le temps, il y a certainement le tir à l'arc, qui se pratiquait à pied ou à cheval. Dans ce dernier cas, on parle de yabusame alors que dans le premier cas, on parle de kyujutsu. C’est donc l'ancêtre du Kyudo, discipline plus moderne. Deux mots sur les instruments et la pratique du Kyudo: tout d'abord l'arc (yumi). Il est grand (environ 2 mètres) et il est fait d'éléments en bois et en bambou, ce qui le rend élastique et résistant à la fois. Les flèches étaient et sont de formes et de matériaux différents selon leur utilisation et leur lieu de fabrication. Quant aux compétitions, on lance généralement une cible à 28 ou 60 mètres et le vainqueur est décrété non seulement en fonction du nombre de flèches qui ont atteint la cible (efficacité du tir) mais aussi en fonction de l'exécution correcte des mouvements et des positions de base. En effet, le but du Kyudo n'est pas seulement de participer à des compétitions, mais de cultiver l'esprit et le corps comme une méthode d'amélioration de soi par la recherche de la perfection du tir combinée à la pureté de l'esprit et à l'harmonie intérieure et extérieure.

Deux mots sur les instruments et la pratique du Kyudo: tout d'abord l'arc (yumi). Il est grand (environ 2 mètres) et il est fait d'éléments en bois et en bambou, ce qui le rend élastique et résistant à la fois. Les flèches étaient et sont de formes et de matériaux différents selon leur utilisation et leur lieu de fabrication. Quant aux compétitions, on lance généralement une cible à 28 ou 60 mètres et le vainqueur est décrété non seulement en fonction du nombre de flèches qui ont atteint la cible (efficacité du tir) mais aussi en fonction de l'exécution correcte des mouvements et des positions de base. En effet, le but du Kyudo n'est pas seulement de participer à des compétitions, mais de cultiver l'esprit et le corps comme une méthode d'amélioration de soi par la recherche de la perfection du tir combinée à la pureté de l'esprit et à l'harmonie intérieure et extérieure.

"Ces caractéristiques, il est inutile de les répéter maintenant, ne sont propres qu'à l'aube aux temps passés dans la patrie polaire des origines. En particulier, la dernière ou la cinquième de ces caractéristiques aurorales ne se retrouve que dans les terres proches du pôle Nord, et non pas partout dans la région arctique. Nous pouvons donc conclure sans risque que les déesses védiques de l'aube sont, à l'origine, polaires. Mais il est urgent de dire que, si l'aube polaire dure de 45 à 60 jours, les aubes védiques ne durent que 30 parties d'un long jour. Il faut garder cette différence à l'esprit avant d'accepter la conclusion que l'aube védique est de caractère polaire. La différence n'est pas grave. Nous avons constaté que la durée des aurores dépend du pouvoir de réfraction et de réflexion de l'atmosphère, qui varie en fonction de la température de l'atmosphère et des conditions météorologiques. Il n'est cependant pas impossible que la durée de l'aube au Pôle, lorsque le climat était plus doux, ait été plus courte que nous le pensons, à l'heure actuelle, où le climat est rigoureux. Il est toutefois plus probable que l'aube décrite dans le Rig-Veda n'est pas l'aube qu'un observateur, placé précisément au pôle Nord, peut observer. Comme je l'ai souligné précédemment, le pôle Nord est un point, et si les hommes vivaient près du pôle à cette époque primordiale, ils ont pu vivre un peu au sud de ce point. Il est donc tout à fait possible d'avoir une Aurore de 30 jours qui bouge comme une roue, après la longue nuit arctique de 4 ou 5 mois. En ce qui concerne l'astronomie, la description de l'aube que nous lisons dans la littérature védique n'a rien de farfelu. Il faut aussi penser que l'aube védique s'attardait souvent longtemps à l'horizon et que les adorateurs lui demandaient de ne pas s'attarder, de peur que le Soleil ne la cherche comme on cherche un ennemi."

"Ces caractéristiques, il est inutile de les répéter maintenant, ne sont propres qu'à l'aube aux temps passés dans la patrie polaire des origines. En particulier, la dernière ou la cinquième de ces caractéristiques aurorales ne se retrouve que dans les terres proches du pôle Nord, et non pas partout dans la région arctique. Nous pouvons donc conclure sans risque que les déesses védiques de l'aube sont, à l'origine, polaires. Mais il est urgent de dire que, si l'aube polaire dure de 45 à 60 jours, les aubes védiques ne durent que 30 parties d'un long jour. Il faut garder cette différence à l'esprit avant d'accepter la conclusion que l'aube védique est de caractère polaire. La différence n'est pas grave. Nous avons constaté que la durée des aurores dépend du pouvoir de réfraction et de réflexion de l'atmosphère, qui varie en fonction de la température de l'atmosphère et des conditions météorologiques. Il n'est cependant pas impossible que la durée de l'aube au Pôle, lorsque le climat était plus doux, ait été plus courte que nous le pensons, à l'heure actuelle, où le climat est rigoureux. Il est toutefois plus probable que l'aube décrite dans le Rig-Veda n'est pas l'aube qu'un observateur, placé précisément au pôle Nord, peut observer. Comme je l'ai souligné précédemment, le pôle Nord est un point, et si les hommes vivaient près du pôle à cette époque primordiale, ils ont pu vivre un peu au sud de ce point. Il est donc tout à fait possible d'avoir une Aurore de 30 jours qui bouge comme une roue, après la longue nuit arctique de 4 ou 5 mois. En ce qui concerne l'astronomie, la description de l'aube que nous lisons dans la littérature védique n'a rien de farfelu. Il faut aussi penser que l'aube védique s'attardait souvent longtemps à l'horizon et que les adorateurs lui demandaient de ne pas s'attarder, de peur que le Soleil ne la cherche comme on cherche un ennemi."

Un élève de Donà, le jeune Michele Ricciotti, a récemment publié une monographie consacrée au philosophe, qui s'impose comme un livre important dans la littérature critique sur le sujet. Nous nous référons à "Prouver l'ego". Julius Evola et la philosophie, paru dans le catalogue de l'éditeur InSchibboleth (pour les commandes :

Un élève de Donà, le jeune Michele Ricciotti, a récemment publié une monographie consacrée au philosophe, qui s'impose comme un livre important dans la littérature critique sur le sujet. Nous nous référons à "Prouver l'ego". Julius Evola et la philosophie, paru dans le catalogue de l'éditeur InSchibboleth (pour les commandes :

J'avoue adorer ce petit livre, amplification de quelques lignes du Coran. Mahomet y parcourt sans passion particulière un monde fabuleux, rempli d'anges, de démons, de figures incroyables. Dante l'a, consciemment ou non, repris, en le personnalisant davantage - en créant, entre le tableau théologique des trois royaumes d'après la mort et sa propre personne, un lien intime, dramatique, individualisé. C'est ce qui, en plus d'une somme théorique sur le monde spirituel, fait de son poème un chef-d'œuvre.

J'avoue adorer ce petit livre, amplification de quelques lignes du Coran. Mahomet y parcourt sans passion particulière un monde fabuleux, rempli d'anges, de démons, de figures incroyables. Dante l'a, consciemment ou non, repris, en le personnalisant davantage - en créant, entre le tableau théologique des trois royaumes d'après la mort et sa propre personne, un lien intime, dramatique, individualisé. C'est ce qui, en plus d'une somme théorique sur le monde spirituel, fait de son poème un chef-d'œuvre. Si Tolkien avait lu Charles Duits, il ne l'eût sans doute pas aimé. Car l'auteur de La Seule Femme vraiment noire ne dit pas seulement que la beauté des femmes de chair reflète le Ciel, mais aussi que le désir charnel émane de l'amour cosmique - en est l'écho dans le corps humain. Cela peut donner une logique à l'amour courtois, qui faisait d'une femme de chair l'inspiratrice du bien, pour les chevaliers. En elle se reflétait la beauté de Dieu, et l'amour du Bien en venait spontanément!

Si Tolkien avait lu Charles Duits, il ne l'eût sans doute pas aimé. Car l'auteur de La Seule Femme vraiment noire ne dit pas seulement que la beauté des femmes de chair reflète le Ciel, mais aussi que le désir charnel émane de l'amour cosmique - en est l'écho dans le corps humain. Cela peut donner une logique à l'amour courtois, qui faisait d'une femme de chair l'inspiratrice du bien, pour les chevaliers. En elle se reflétait la beauté de Dieu, et l'amour du Bien en venait spontanément! Cela dit, dans la légende de Beren et Luthien, Tolkien s'est assimilé à un mortel, et a assimilé son épouse à une immortelle. Cela ne laisse pas de rappeler Dante et Béatrice. Toutefois Tolkien est plus romanesque et pour le coup moins religieux.

Cela dit, dans la légende de Beren et Luthien, Tolkien s'est assimilé à un mortel, et a assimilé son épouse à une immortelle. Cela ne laisse pas de rappeler Dante et Béatrice. Toutefois Tolkien est plus romanesque et pour le coup moins religieux.

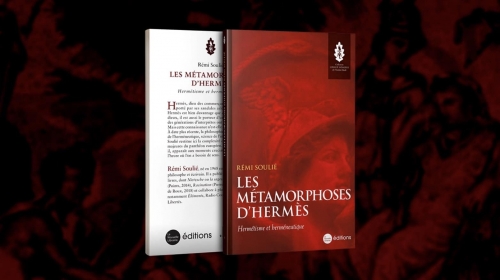

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».

L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».  Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la Chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.

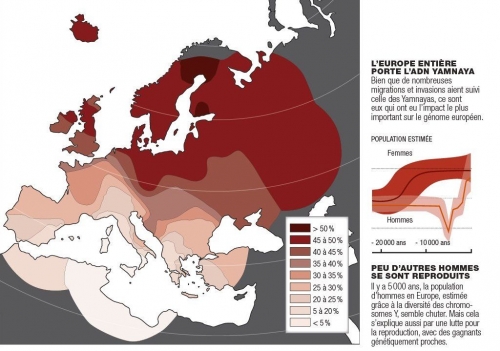

La reconnaissance de l’existence de la tradition conduit aussi à distinguer l’âge d’un texte de l’âge de son contenu. C’est ce qu’a montré Filliozat (1962 : 340) à propos des Pléiades dont le Śatapatha brāhmaṇa 2,1,2,2-3 affirme qu’elles ne se départent pas de la direction de l’est. « La position vraie de l’équinoxe vernal dans les Pléiades a eu lieu à haute date, au milieu du IVe millénaire, et il faut, pour qu’elle ait assuré aux Pléiades dans les traditions les plus répandues la première place d’entre les constellations, qu’elle ait été notée comme une découverte capitale en un temps où on ne connaissait pas encore la précession des équinoxes. » Filliozat note que ce fait confirme la datation de Dikshit et de Tilak [1979 (1903) : 17], contestée à tort par Thibaut, Whitney et Kaye. Il serait naturellement absurde de faire remonter au IVe millénaire la rédaction du Śatapatha brāhmaṇa, qui est considéré comme le texte le plus récent de sa catégorie. Il est vrai toutefois que Tilak a eu des formulations malencontreuses comme (1979 (1903) : 122) : « La Taittirīya saṃhitā doit être attribuée à la période des Pléiades (…) vers - 2.500. » Il s’agit naturellement de l’origine d’une petite part du contenu et non de la rédaction de l’ensemble du texte. Tilak n’est pas isolé dans ses conclusions : il a été précédé par Krause (1891 ; 1893 a-b), qui opérait sur de tout autres bases. Quand Kuiper (1960 : 222) suppose que les hymnes à Agni et à Uṣas du R̥gveda célèbrent « la réapparition de la lumière solaire après une période de ténèbres hivernales », il se rallie manifestement à leur hypothèse sans les citer, mais en la formulant explicitement. Bongard-Levin et Grantovskij (1981), qui citent abondamment Tilak, mais ignorent Krause, concluent (115-116) : « Il y a toute raison de soutenir que chez les ancêtres des peuples indo-européens, le cercle complet des représentations « nordiques » que nous avons examiné a pu se former seulement par des contacts directs avec des tribus du Nord, qui habitaient tout près des régions arctiques. » Leurs conclusions ne contredisent pas la théorie des Kourganes qu’ils adoptent explicitement pour des temps ultérieurs. Mais comme ils n’opèrent pas avec la notion de tradition, ils s’en tiennent à des contacts. Or que de tels contacts aient abouti à des anecdotes, comme on en trouve chez Hérodote, chez Lucrèce, chez Pline et bien d’autres, surtout après le voyage de Pytheas (fin du IVe siècle avant notre ère), est naturel. Mais comment imaginer qu’ils aient pu pénétrer aussi profondément dans la pensée des Indo-Européens et plus particulièrement des Indo-Iraniens, des Germains et des Celtes ? Leurs informateurs, qui auraient dû parcourir plus de deux mille kilomètres, ne parlaient pas l’indo-européen, ce qui rendait improbables des contacts culturels et surtout une influence de ces populations que les Indo-Européens, dont les auteurs rappellent à juste titre le développement, devaient considérer comme arriérées. Un peuple ne fonde pas sa vision du monde sur des récits de voyageurs étrangers, surtout s’il s’agit de sauvages. L’accord entre l’origine circumpolaire des Indo-Européens et la théorie des kourganes est en effet possible. Mais il faut opérer avec les notions de tradition et de chronologie de la tradition.

La reconnaissance de l’existence de la tradition conduit aussi à distinguer l’âge d’un texte de l’âge de son contenu. C’est ce qu’a montré Filliozat (1962 : 340) à propos des Pléiades dont le Śatapatha brāhmaṇa 2,1,2,2-3 affirme qu’elles ne se départent pas de la direction de l’est. « La position vraie de l’équinoxe vernal dans les Pléiades a eu lieu à haute date, au milieu du IVe millénaire, et il faut, pour qu’elle ait assuré aux Pléiades dans les traditions les plus répandues la première place d’entre les constellations, qu’elle ait été notée comme une découverte capitale en un temps où on ne connaissait pas encore la précession des équinoxes. » Filliozat note que ce fait confirme la datation de Dikshit et de Tilak [1979 (1903) : 17], contestée à tort par Thibaut, Whitney et Kaye. Il serait naturellement absurde de faire remonter au IVe millénaire la rédaction du Śatapatha brāhmaṇa, qui est considéré comme le texte le plus récent de sa catégorie. Il est vrai toutefois que Tilak a eu des formulations malencontreuses comme (1979 (1903) : 122) : « La Taittirīya saṃhitā doit être attribuée à la période des Pléiades (…) vers - 2.500. » Il s’agit naturellement de l’origine d’une petite part du contenu et non de la rédaction de l’ensemble du texte. Tilak n’est pas isolé dans ses conclusions : il a été précédé par Krause (1891 ; 1893 a-b), qui opérait sur de tout autres bases. Quand Kuiper (1960 : 222) suppose que les hymnes à Agni et à Uṣas du R̥gveda célèbrent « la réapparition de la lumière solaire après une période de ténèbres hivernales », il se rallie manifestement à leur hypothèse sans les citer, mais en la formulant explicitement. Bongard-Levin et Grantovskij (1981), qui citent abondamment Tilak, mais ignorent Krause, concluent (115-116) : « Il y a toute raison de soutenir que chez les ancêtres des peuples indo-européens, le cercle complet des représentations « nordiques » que nous avons examiné a pu se former seulement par des contacts directs avec des tribus du Nord, qui habitaient tout près des régions arctiques. » Leurs conclusions ne contredisent pas la théorie des Kourganes qu’ils adoptent explicitement pour des temps ultérieurs. Mais comme ils n’opèrent pas avec la notion de tradition, ils s’en tiennent à des contacts. Or que de tels contacts aient abouti à des anecdotes, comme on en trouve chez Hérodote, chez Lucrèce, chez Pline et bien d’autres, surtout après le voyage de Pytheas (fin du IVe siècle avant notre ère), est naturel. Mais comment imaginer qu’ils aient pu pénétrer aussi profondément dans la pensée des Indo-Européens et plus particulièrement des Indo-Iraniens, des Germains et des Celtes ? Leurs informateurs, qui auraient dû parcourir plus de deux mille kilomètres, ne parlaient pas l’indo-européen, ce qui rendait improbables des contacts culturels et surtout une influence de ces populations que les Indo-Européens, dont les auteurs rappellent à juste titre le développement, devaient considérer comme arriérées. Un peuple ne fonde pas sa vision du monde sur des récits de voyageurs étrangers, surtout s’il s’agit de sauvages. L’accord entre l’origine circumpolaire des Indo-Européens et la théorie des kourganes est en effet possible. Mais il faut opérer avec les notions de tradition et de chronologie de la tradition.

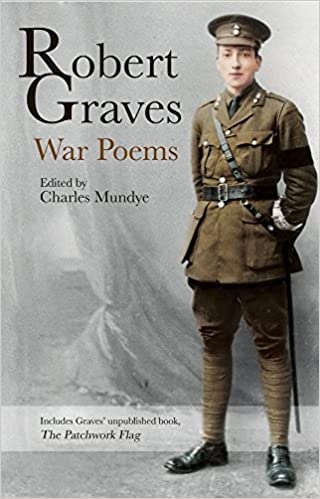

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

Robert GRAVES, 1895-1985, est un poète et romancier britannique, spécialiste des mythes et de l'Antiquité, il a connu le succès avec sa trilogie romanesque sur l'Empire romain, "Moi, Claude" et avec son récit " Les Mythes Grecs".

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.

C'est évidemment à la lumière de ces énormes traumatismes communs à toute une génération de jeunes hommes comme son ami et alter ego le poète et capitaine Siegfried SASSOON , qu'il faut comprendre comment, après la victoire alliée de 1918 et la fin de ses études à Oxford, ou il s'est lié d'amitié avec le colonel T.E LAWRENCE alors en pleine écriture des Sept Piliers et l'écrivain et poète TS ELIOT notamment, il est amené à partir pour l'Egypte et à réviser nombre de ses opinions sur l'Angleterre qu'il a connue avant la guerre. L'horreur de ses souvenirs avait suscité une telle amertume chez le jeune homme qu'il était encore que, incapable de vivre au pays, il se sépara de sa première femme ( ils avaient eu quatre enfants) et s'installa à Majorque. Dans la beauté d'un paysage à mille lieues de la boue, des rats, du froid, de la putréfaction des cadavres, du sifflement des balles et des hurlements déchirants de blessés qui mettaient souvent plusieurs jours à mourir dans le no man's land entre les tranchées adverses si proches les unes des autres, il acheva la rédaction de cette autobiographie.