Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Wolfgang Effenberger /

http://info.kopp-verlag.de/

Bereits eine Woche vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in Japan demonstrierten über 20.000 Japaner in Ginowan gegen den weiteren Ausbau der US-Militärstützpunkte auf der Insel Okinawa und verlangten die Schließung der in der Nähe ihrer Stadt gelegenen amerikanischen Marine-Corps-Futenma-Air-Base. Unter dem Beifall der Demonstranten rief der Bürgermeister von Ginowan, Yoichi Iha, dem japanischen Premierminister Yukio Hatoyama zu, Präsident Obama zu sagen, »dass Okinawa keine US-Basen mehr braucht«. Abschießend forderte der Bürgermeister vom Premier »eine tapfere Entscheidung zu treffen und mit der Last und Qual von Okinawa Schluss zu machen« (1).

Schon früher hatte die Opposition gegen die Anwesenheit einer strategisch bedeutenden US-Militärbasis in Japan Stellung bezogen. Sind doch von diesem »unsinkbaren Flugzeugträger der Vereinigten Staaten« China, Taiwan und Nordkorea leicht zu erreichen. Japan als östliches Einfallstor nach Eurasien.

Eine ähnlich bedeutende Rolle spielt die Bundesrepublik Deutschland im Westen Eurasiens. Obwohl die Bundesrepublik als Brückenkopf der USA deren Operationen in Nahen und Mittleren Osten sowie in Zentralasien erst ermöglicht, sind Vorgänge wie in Japan heute kaum vorstellbar.

Bald 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg betteln mit lukrativen Angeboten bundesdeutsche Landes- und Kommunalpolitiker darum, möglichst viele US-Garnisonen in unserem Land zu erhalten. So freut sich Wiesbadens Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU) über eine bedeutende Neuansiedlung in der Landeshauptstadt. Völlig unspektakulär war in der US-Armeezeitung Stars & Stripes am 20. Oktober 2009 vom Umzug des Hauptquartiers der US Army/Europa (USAREUR) von Heidelberg nach Wiesbaden zu lesen. (2) Auf dem dortigen US-Airfield Erbenheim soll bis 2013 das neue Europa-Hauptquartier der US Army entstehen. 68 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und nach elf US-Präsidenten seit Harry Truman (1945–1953) sollen in einem amphitheaterähnlichen Einsatz- und Kampfführungszentrum die militärischen Geschicke Europas gesteuert werden. Das 84 Millionen teure dreistöckige Zentrum wird auf ca. 26.500 Quadratmetern mit den neusten Kommunikations- und Planungsgeräten ausgestattet und zur modernsten US-Militäreinrichtung in Europa ausgebaut. Den Grund für den Neubau erläuterte der Operationschef der USAREUR, Brigadegeneral David G. Perkins: »Bisher ist das Hauptquartier der USAREUR weder dazu ausgelegt, noch technisch oder personell so ausgestattet, dass es als Kriegsführungs-Hauptquartier dienen könnte.«

In dieser Transformation sieht Perkins »etwas Bedeutsames, etwas Historisches«. Zur Vorbereitung nahm bereits im Sommer 2008 das USAREUR-Hauptquartier an einer Kommandoübung teil, die unter dem vielsagenden Namen Austere Challenge (Äußerste Herausforderung) lief. Zur Übung gehörte die Errichtung einer vorgeschobenen Kommandozentrale in Grafenwöhr. Das soll den Stäben der USAREUR und des V. US-Corps die Möglichkeit geben, ein simuliertes Kriegsszenario aus der Perspektive eines Hauptquartiers zu erleben. Ebenfalls beteiligte sich das Oberkommando der US-Streitkräfte in Europa – EUCOM in Stuttgart – sowie das Hauptquartier der US-Marine in Europa. Dieses ist identisch ist mit dem der 6. US-Flotte (CNE-C6F in Neapel). Alljährliche Übungen sind geplant.

Neben der Ausbildung zählte Perkins weitere Aufgaben von USAEUR auf: die US Army »schickt Einheiten an die Front, holt sie von dort wieder zurück und sichert die Lebensqualität für die Soldaten und ihre Familien [an ihren europäischen Standorten]« (3). So folgt zwingend der weitere Ausbau der Garnison: eine Army-Unterkunft für 32 Millionen Dollar, ein Unterhaltungszentrum für 8,8 Millionen Dollar und eine Wohnanlage für 133 Millionen Dollar mit bis zu 324 Reihenhäusern, Doppelhäusern und Einfamilienhäusern. Obwohl der Umzug nach Wiesbaden unmittelbar nach Fertigstellung des neuen Kampfführungszentrums vorgesehen ist, hänge nach USAREUR das genaue Umzugsdatum noch von der Zustimmung des Kongresses zu den Baumaßnahmen, von operativen Gegebenheiten sowie von weiteren Bescheiden der Gastgebernation ab. Jedoch haben deutsche Behörden auf den US-Vorgang nur marginalen Einfluss. Das Einsatzzentrum wird innerhalb der US-Liegenschaft in Wiesbaden/Erbenheim gebaut. Die totale Nutzungsüberlassung der deutschen Behörden laut Stationierungsvertrag erlaubt der US- Militärverwaltung freies Spiel der »Notwendigkeiten«. Nach dem Umzug wird die US-Militärgemeinde Wiesbaden um 4.000 Soldaten, Zivilangestellte und Familienmitglieder auf 17.000 Personen anwachsen.

Zugleich sollen die US-Fallschirmjäger der 173rd Airborne Brigade als »Südeuropäische Schnelleingreiftruppe« eine neue Heimat auf dem Flugplatz Dal Molin/Vicenza erhalten. Hier hat das italienische Verteidigungsministerium trotz einiger Widerstände die Baupläne nach einigen Änderungen grundsätzlich gebilligt.

Schon Mitte Dezember 2007 fand in Vicenza eine internationale Kundgebung gegen den geplanten Stützpunkt Dal Molin statt. Neben Aviano – derzeit größte US-Basis Italiens und dem toskanischen Camp Derby – hat die bei Vicenza bereits bestehende US-Großbasis Caserma Ederle eine zentrale Funktion bei den Kriegen gegen Jugoslawien, den Irak und Afghanistan gespielt. Mit der Errichtung des neuen Stützpunktes Dal Molin wird, wie es die Bewegung in Vicenza formuliert, ganz Vicenza zu einer einzigen US-Basis. Dem harten Kern des Widerstandes geht es um mehr als nur um Ederle oder den künftigen Stützpunkt Dal Molin. Sie wollen europaweit US-Basen bekämpfen.

Die Bedeutung des Kosovo für die USA unterstrich US-Vizepräsident Biden bei seinem Besuch am 21. Juni 2009. Obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag seit dem 17. April 2009 die Rechtmäßigkeit der einseitigen Kosovo-Unabhängigkeit prüft, unterstrich Biden die Unabhängigkeit des Landes als »unumkehrbar«. Ein skandalöses Beispiel für die inzwischen zur Bedeutungslosigkeit degradierten UN. Die USA benötigen ein »unabhängiges« Kosovo, um dort ihren mit viel Geld aufgebauten Stützpunkt Camp Bondsteel langfristig zu nutzen. Nach Rückzug der serbischen Truppen wurde das US-Camp im südlich von Pristina gelegenen Urosevac zum größten Militärstützpunkt seit Vietnam als Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut. Auf dem 3,86 Quadratkilometer großen Stützpunkt können bis zu 7.000 Armeeangehörige aufgenommen werden. (4) Camp Bondsteel soll zum Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut werden und Landebahnen für Kriegsflugzeuge bis hin zu B-52-Bombern erhalten. Ein konkretes Datum für den Abzug der US-Truppen gibt es nicht, vielmehr wird ein Pachtvertrag für 99 Jahre angestrebt. Da ergibt eine endgültige Loslösung von Serbien aus souveränitätsrechtlichen Gründen durchaus einen Sinn. Im Sommer 2001 hob US-Präsident Bush anlässlich eines Besuches im Camp Bondsteel dessen Aufgabe hervor: (5)

»Wir streben eine Welt der Toleranz und der Freiheit an. Von Kosovo nach Kaschmir, vom Mittleren Osten nach Nordirland, ist Freiheit und Toleranz das definierte Ziel für unsere Welt. Und Ihr Dienst setzt hierfür ein Beispiel für die ganze Welt.« (6)

Mit derartig anspruchsvollen ethischen Zielen lassen sich leicht die wirklichen Absichten verdecken. Diese werden parteiübergreifend im elitären Machtzirkel des Council on Foreign Relations (CFR) geschmiedet. Dort finden vor allem Deutungsmuster und Weltbilder regen Zuspruch, die vor über einem Jahrhundert Sir Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan und Nicolas J. Spykman für den angelsächsischen Raum entworfen haben. (7) Rechtzeitig zum US-Präsidentschaftswahlkampf erschien vom vorgestrigen Großmeister der Geostrategie Zbigniew Brzezinski das aus seiner Feder stammende Buch Second Chance (8). Darin unterzieht die graue Eminenz der demokratischen Präsidenten seit Carter und nunmehriger außenpolitischer Berater Barack Obamas die Regierungen Bush I, Clinton und Bush II einer fundamentalen Kritik. Ihnen sei es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelungen, ein System dauerhafter amerikanischer Vorherrschaft zu errichten. Nun sei es an der Zeit, verstärkt auf Kooperationen und Absprachen mit Europa und China zu setzen. Dagegen solle Rußland isoliert und möglicherweise auch destabilisiert werden. Das Scheitern der von Brzezinski 1997 formulierten Pläne einer US-Vorherrschaft in Eurasien soll nun durch eine von Europa ausgehende Osterweiterung der NATO kompensiert werden. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird befürwortet und dagegen das russische Bemühen, Einfluss in der Ukraine zu bewahren, als Imperialismus gebrandmarkt. (9)

Die bereits vorhandenen Einrichtungen des US-Militär in den Baltenstaaten sollen durch weitere US-Basen an der Küste des Schwarzen Meeres in Rumänien und Bulgarien ergänzt werden. (10) Auf den beiden Basen sollen über 4.000 US-Soldaten sowie die »Gemeinsame Eingreiftruppe Ost« (Joint Task Force East) stationiert werden. Die Regierungen der beiden Staaten erwarten, dass sich das US-Militär dort für lange Zeit niederlassen wird. (11) Unter anderem dürften diese Basen dazu dienen, um den Transport des Öls und des Gases aus dem Kaspischen Becken zu sichern.

Nicht zu unterschätzen sind auch die politischen Motive, um auch kleinere Truppenkontingente in neuen NATO-Mitgliedsstaaten zu stationieren. Mittels solcher Stationierungsmaßnahmen kann sich Washington eine politisch-wirtschaftliche Einflussmöglichkeit auf die Politik dieser Länder sichern und seine Rüstungsexportinteressen wirksamer wahrnehmen. Dazu braucht man nicht unbedingt Standorte mit guter Infrastruktur und größeren Verbänden, sondern kleinere Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen und zur Unterstützung auch länger anhaltender Kampfhandlungen genutzt werden können. (12)

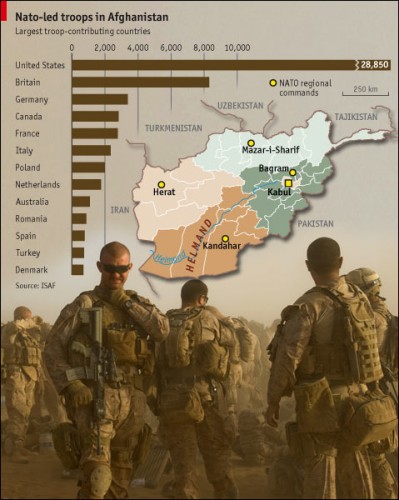

Trotz des weiteren uneingeschränkten militärischen »Engagements« im Irak, in Afghanistan und nun auch in Pakistan wird das Interesse der bankrotten Vereinigten Staaten deutlich, die eigene militärische Präsenz über Europa hinaus auszudehnen. Schwerpunkte dieses Interesses sind derzeit der Mittlere Osten, der Schwarzmeerraum, der Transkaukasus und Zentralasien sowie Afrika.

Hier sieht der ehemalige US-Botschafter in Nigeria, Princeton Lyman, für Afrika eine neue Bedeutung hinsichtlich »Amerikas relevanten Fragen wie Energie, Terrorismus und Handel« (13). Dieser Erkenntnis wurde 2007 mit der Aufstellung des AFRICA Command (AFRICOM) Rechnung getragen. Dieses Einsatzführungskommando für den afrikanischen Kontinent wurde von EUCOM abgetrennt und ist nun die sechste US-Kommandozentrale für eine bestimmte Region. (14) Zu den Aufgaben dieses Regionalkommandos erklärte US-Präsident George Bush: »Das AFRICA Command wird unsere Bemühungen verstärken, den Menschen in Afrika Frieden und Sicherheit zu bringen und unsere gemeinsamen Ziele von Entwicklung, Gesundheit, Bildung, Demokratie und wirtschaftlichen Fortschritt in Afrika voranzutreiben.« (15)

Mit Blick auf das Terrornetzwerk Al Kaida soll nach US-Verteidigungsminister Robert Gates die neue Befehlsstelle auch zum »Schutz nichtmilitärischer Missionen und, sofern es nötig ist, auch für militärische Operationen zur Verfügung stehen« (16). Diese Operationen werden im Hauptquartier von AFRICOM in Stuttgart-Möhringen geplant, während EUCOM im nachbarlichen Stuttgart-Vaihingen die Strategien vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer umsetzt.

Neben den Befehlszentren in Stuttgart und nun auch bald Wiesbaden ist noch das Luftwaffenhauptquartier der US Air Force Europe in Ramstein – dem größten Stützpunkt der US-Luftwaffe außerhalb der USA – von Bedeutung. Hier wurde und wird die Luftversorgung der Soldaten für die Kriege auf dem Balkan und im Mittleren Osten organisiert. Von der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel können die gefürchteten Tarnkappenbomber F-117-A starten, während die Rhein-Main-Airbase in Frankfurt neben Ramstein als die zweite große Drehscheibe der US Air Force agiert. Dort können die riesigen amerikanischen Militärtransporter Galaxy und Globemaster einen Zwischenstopp einlegen. Auch sind hier die mächtigen Tankflugzeuge KC-135 Stratotanker stationiert.

3.500 Kilometer von Bagdad und 5.200 Kilometer von Kabul entfernt liegt im pfälzischen Landstuhl das US-Regional Medical Center (LRMC) mit über 2.000 Mitarbeitern. Landstuhl – die gefühlte deutsche Front in diesem Krieg. Nur acht Kilometer entfernt vom größten Krankenhaus der US Army außerhalb der Vereinigten Staaten landen die mattgrauen C-17-Frachtmaschinen mit ihrer traurigen Fracht. Schwerverletzte werden für ihre weitere Verlegung in die Heimat versorgt, während Leichtverletzte für die Rückkehr in den »Krieg gegen den Terrorismus« behandelt werden. Dieser »Krieg gegen den Terrorismus« wurde nach dem 11. September 2001 nicht als Verbrechensbekämpfung definiert, sondern scheint vielmehr dem Ziel der strategischen Vorherrschaft in dem »Korridor entlang der Seidenstraße« (17) zu dienen. Nach Afghanistan und dem Irak ist der Iran in das Visier der Pentagon-Strategen geraten. Ein Blick in die Landkarte mit dem Verantwortungsbereich des Zentralen US-Kommandos (CENTCOM/Area of Responsibility) genügt.

Erst am 9. November 2009 beendeten das U.S. European Command ( EUCOM/ Stuttgart) und die Israel Defense Forces ( IDF) das Luftabwehr-Manöver Juniper-Cobra 2010/JC10. (18) In der zweieinhalbwöchigen Übung wurde in Israel die Einsatzbereitschaft zwischen israelischen und amerikanischen Luftabwehreinheiten trainiert – und abschließend mit scharfen Raketen getestet. Durch seine Teilnahme an diesem Manöver unterstrich US-Admiral Stavridis – in Personalunion Chef aller US-Streitkräfte in Europa und Oberkommandierender sämtlicher NATO-Streitkräfte - die Bedeutung dieses Kriegsspiels. Sollte es vielleicht auch den Iran einschüchtern?

Der Stellenwert der Bundesrepublik Deutschland für die strategischen Absichten der USA lässt sich aus den Angaben in der Base Structure Review 2008 des US-Verteidigungsministeriums ablesen: Von den 761 größeren US-Liegenschaften jenseits der US-Grenzen befinden sich 268 in Deutschland.

Mit weitem Abstand folgen Japan (124) und Südkorea (87). Von den etwa 150.454 dauerhaft in Übersee stationierten US-Soldaten findet sich das größte Kontingent mit 55.147 Soldaten (19) in der Bundesrepublik.

Ohne bereitwillige deutsche Unterstützung der amerikanischen Aktivitäten könnten die USA ihre Kriege im Irak oder in »AF-PAK« nicht führen. In Grafenwöhr werden die US-Truppen für ihren Einsatz im Irak ausgebildet und von hier aus in den Krieg geflogen. Zurück kommen sie häufig nur noch als Fleischklumpen oder dürfen in Deutschland genesen, um dann wieder zurück in den Krieg geschickt zu werden. Vor diesem Hintergrund mutet die in Deutschland an den Tag gelegte Teilnahmslosigkeit schon sehr zynisch.

Auch weitere Kriege in Eurasien werden nur dank deutscher Hilfe möglich sein. Bisher konnte die US-Armee und ihre Dienstleistungsunternehmen zivile deutsche Flughäfen für den Transport in ihre Kriegsgebiete unkontrolliert nutzen. Obwohl die deutsche Bundesregierung frühzeitig Kenntnis von Verschleppungen mutmaßlicher Terroristen und sogenannter »Gefangenen-Flüge« (Rendition-Flights) hatte, wurden derartige Menschentransporte im deutschen Luftraum nicht unterbunden. (20)

Hier steht die Bundesregierung in der Verantwortung.

Werden eines Tages die Bürger der Bundesrepublik für die absehbaren Konsequenzen amerikanischer Machtpolitik gerade stehen müssen?

Zum Auftakt seiner Fernostreise unterstrich Barack Obama in Tokio am 14. November 2009 den Anspruch auf die globale Führungsrolle der USA. In seiner Grundsatzrede kündigte er eine Ausweitung der US-Aktivitäten im asiatischen Raum an – soll hier die unter Clinton geborene »Seidenstraßenstrategie« weiter verfolgt werden? Mit dieser Strategie zielt die US-Politik darauf, ihre Wettbewerber im Ölgeschäft, darunter Russland, den Iran und China, zu schwächen und schließlich zu destabilisieren. Das wird im US-Kongressbericht auch ganz offen zugegeben:

»Zu den erklärten Zielen der US-Politik im Hinblick auf die Energieressourcen in dieser Region gehört es, [...] Russlands Monopol über die Öl- und Gastransportrouten zu brechen (21) [...] den Bau von Ost-West-Pipelines zu ermutigen, die nicht durch den Iran verlaufen, sowie zu verhindern, dass der Iran gefährlichen Einfluss auf die Wirtschaften Zentralasiens gewinnt (22)

Hinzu kommend würde ein Krieg gegen den Iran den USA eine viel solidere Militärbasis im Mittleren Osten als bisher verschaffen und den Einfluss auf Saudi-Arabien und andere Staaten des Mittleren Ostens verstärken. Die USA könnten damit dem gesamten Mittleren Osten ihre Bedingungen aufzwingen. Das werden aber Russland, China und Pakistan sowie auch Indien nicht zulassen.

Als weitere zentrale Themen sprach Obama die US-Stützpunkte in Japan sowie den Kampf gegen den Terrorismus an. Mit seiner Asientour scheint Obama zeigen zu wollen, dass die USA immer noch eine Führungsrolle in der Region innehaben. Angesichts der Finanzkrise, einer maroden Infrastruktur und eines bankrotten Haushaltes scheint das jedoch zunehmend illusorisch sein. Inzwischen sind die Vereinigten Staaten auf dem Finanz und Devisenmarkt von China und Japan abhängig, die gigantische Dollarreserven angehäuft haben. Sollte sich China vom US-Dollar als Leitwährung verabschieden oder gar einen Teil der Dollarreserven verkaufen, so würde das die USA vor große Probleme stellen.

Abkürzungen:

AOR: Area of Responsibility/Verantwortungsbereiche der US-Kommandos

AF-PAK: Afghanistan-Pakistan

AFRICOM: US-Kommandobereich Afrika

CENTCOM: Zentrale US-Kommandobereich

CNE-C6F: Combined Staff of U.S. Naval Forces Europe and Sixth Fleet

EUCOM: US-Kommandobereich Europa

IDF: Israel Defense Forces

NATO: North Atlantic Treaty Organization

USAREUR: US Army/Europa

Quellen:

(1) Zitiert aus »Japanese protest US base before Obama visit« in yahoo news unter: http://news.yahoo.com/s/afp/20091108/wl_asia_afp/japanusdiplomacymilitarydemonstration

(2) Patton, Mark: »Contract awarded for Wiesbaden USAREUR center«, in: Stars and Stripes, European edition, Tuesday, October 20, 2009, aufgerufen unter http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=65500

(3) Dougherty, Kevin: »An der USAREUR-Zukunft wird noch gebaut«, in: Stars and Stripes, 28.02.2008,

http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=60285&archive=true

(4) Camp Bondsteel ist modern ausgestattet und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und Einrichtungen des sozialen Lebens: ein Kino, Fitness-Studios, Sportplätze, zwei Kapellen, Bars, einen Supermarkt, mehrere Fastfood-Restaurants, Computer mit Internetanschluss und Videospiele. Im angeschlossenen Laura-Bush-Bildungszentrum können Kurse der University of Maryland und der University of Chicago belegt werden.

(5) Camp Bondsteel ist für Halliburton eine Goldgrube. Von 1995 bis 2000 zahlte die US-Regierung an Kellogg, Brown & Root 2,2 Milliarden US-Dollar für logistische Unterstützung im Kosovo, was der teuerste Vertrag der US-Geschichte ist. Die Kosten für Kellogg, Brown & Root machen fast ein Sechstel der auf dem Balkan für Operationen ausgegebenen Gesamtkosten aus.

(6) US-Präsident George am 24. Juli 2001 im Camp Bondsteel, unter: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010724-1.html vom 23. Juli 2008

(7) Ähnliche Ideen hatten einst Friedrich Ratzel, Karl Haushofer und Carl Schmitt für den kontinentalen Raum entworfen.

(8) Brzezinski, Zbigniew: Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York 2007

(9) Vgl. Brzezinski 2007, S. 189

(10) Schon während des Irak-Krieges nutzten in Bulgarien die US-Streitkräfte einen Flugplatz und den Hafen Burgas, in Rumänien den Flugplatz Michail Kogalniceanu und den Hafen von Konstanza. Von diesem Zeitpunkt an wurde über eine Nutzung von Hafenanlagen bzw. Flugplätzen als Logistikstützpunkte in der Nähe der Schwarzmeerküste weiter diskutiert. Vgl. Ward Sanderson: »Laying the groundwork for new positioning«, European Stars and Stripes, 22.08.2004

(11) Balmasov, Sergey: »USA Prepares to Attack Russia in 3 or 4 Years?«, in: Pravda.Ru vom 23. Oktober 2009, abzurufen unter: http://english.pravda.ru/print/world/europe/110090-usa_russia-0

(12) Künftig untergliedern sich die US-Auslandsbasen in drei Kategorien: a) Main Operating Bases (große, ständig genutzte und mit größeren Einheiten und Verbänden belegte Standorte); b) Foward Operating (ständige Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen können) sowie c) Cooperative Security Locations (auf dem Territorium der Gastgebernationen werden Standorte mit wenig US-Personal für bestimmte Operationen zur Verfügung gestellt). Hier können sich vornedisloziierte Waffen oder logistische Einrichtungen zur Unterstützung von Operationen im Einsatzland befinden. So trainieren britische und US-Truppen beispielsweise gelegentlich auf den polnischen Übungsplätzen Drawsko Pomorskij und Wedrzyn.

(13) »Africa is rising on US foreign policy horizon«, in: Alexander’s Oil and Gas Connections, News & Trends: North America, 23/2003

(14) Neben AFRICOM (der größte Teil Afrikas) bestehen fünf weitere US-Kommandozentralen: NORTHCOM (Nordamerika), SOUTHCOM (Mittel- und Südamerika), EUCOM (Europa, Russland), CENTCOM (Naher und Mittlerer Osten einschließlich Afghanistan und der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken sowie Nordostafrika) und PACOM (Pazifik, einschließlich China).

(15) Stout, David: »Bush Creates New Military Command in Africa« vom 6. Februar 2007 unter: http://nykrindc.blogspot.com/2007/02/president-bush-announces-creation-of.html (aufgerufen am 14. November 2009)

(16) Zitiert aus Mitsch, Thomas: »AFRICOM: Stuttgart wichtigste US-Basis im Wettlauf um Afrikas Öl«, in: AUSDRUCK – Das IMI-Magazin (April 2007).

(17) Mit dem nur fünf Tage vor dem Jugoslawienkrieg verabschiedeten sogenannten »Seidenstraßen-Strategiegesetz« (»Silk Road Strategy Act«) definierten die USA ihre umfassenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen in einem militärisch abgesicherten breiten Korridor, der sich vom Mittelmeer bis nach Zentralasien erstreckt.

(18) »IDF and EUCOM Complete Joint Training Exercise For 20 days the two forces trained their cooperation in various defense exercises throughout Israel«, in: Jewish News Today vom 11. November 2009 unter http://www.jewishnews2day.com/jnt/cont.asp?code=8858&cat=uplinks

(19) Weiter aufgezählt sind 8.920 Zivilisten und 33.468 andere Personen (?)

(20) Schäfer, Paul: »Die US-Streitkräfte in Deutschland«, in Freitag, Nr. 15, vom 11. April 2008

(21) Diesem Denken entspringt der Plan, die Gaspipeline Nabucco südlich an Russland vorbeizuführen.

(22) Seidenstraßen-Strategiegesetz: »Silk Road Strategy Act of 1999« (H.R. 1152 – 106th Congress) Offizieller Titel: »Ta arnend the Foreign Assistance Act of 1961 to target assistance to support the econornic and political independence ofthe countries ofthe South Caucasus and Central Asia«. Im Mai 2006 modifiziert: »Silk Road Strategy Act of 2006 (S. 2749 – 109th Congress)«. Offizieller Titel: »A bill to update the Silk Road Strategy Act of 1999 to modify targeting of assistance in order to support the economic and political independence ofthe countries of Central Asia and the South Caucasus in recognition of political and economic changes in these regions since enactment of the original legislation.«

Mittwoch, 18.11.2009

Kategorie: Gastbeiträge, Geostrategie, Politik

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

Novopress, 7/3/2009 : "Sebastian Morley, l’ancien chef des forces spéciales britanniques (SAS) en Afghanistan a dans un entretien publié samedi par le Daily Telegraph qualifié d’« inutile » la campagne militaire contre les talibans et estimé qu’elle rappelait la guerre du Vietnam à ses débuts.

Novopress, 7/3/2009 : "Sebastian Morley, l’ancien chef des forces spéciales britanniques (SAS) en Afghanistan a dans un entretien publié samedi par le Daily Telegraph qualifié d’« inutile » la campagne militaire contre les talibans et estimé qu’elle rappelait la guerre du Vietnam à ses débuts.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Afghanistan 1979

Afghanistan 1979 desestabilización de Oriente próximo y de oriente medio y origen del colapso soviético en la praxis geopolítica estadounidense

desestabilización de Oriente próximo y de oriente medio y origen del colapso soviético en la praxis geopolítica estadounidense

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Zurück zum Anfang dieser Geschichte. Die vielen Berichte über einen angeblich gefundenen Pass eines Terrorplaners im »Rückzugsgebiet« der Taliban enthalten nicht eine neue Information. Denn die Tatsache, dass Said Bahaji sich dort aufhält, ist (wie auch der Spiegel in dem Bericht »

Zurück zum Anfang dieser Geschichte. Die vielen Berichte über einen angeblich gefundenen Pass eines Terrorplaners im »Rückzugsgebiet« der Taliban enthalten nicht eine neue Information. Denn die Tatsache, dass Said Bahaji sich dort aufhält, ist (wie auch der Spiegel in dem Bericht »

Why Does The U.S. Have An Empire In Asia?

Why Does The U.S. Have An Empire In Asia? El teniente coronel Eric Butterbaugh, oficial del Pentágono a cargo de la vocería del Comando Central norteamericano, manifestó que en Iraq, territorio medioriental de 437.072 Km2, permanecen 120 mil soldados estadounidenses, aunque no se enviarán -dijo- los 4 mil previstos que reemplazarían los equivalentes de la Guardia Nacional de EEUU apostados en Bagdad.

El teniente coronel Eric Butterbaugh, oficial del Pentágono a cargo de la vocería del Comando Central norteamericano, manifestó que en Iraq, territorio medioriental de 437.072 Km2, permanecen 120 mil soldados estadounidenses, aunque no se enviarán -dijo- los 4 mil previstos que reemplazarían los equivalentes de la Guardia Nacional de EEUU apostados en Bagdad.

Francia y España al rescate del imperialismo yanqui

Francia y España al rescate del imperialismo yanqui

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, denunció hoy “la pasividad” de las grandes potencias en la lucha contra el narcotráfico y subrayó que es un problema que debe ser afrontado con igual intensidad que la piratería en aguas de Somalia.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, denunció hoy “la pasividad” de las grandes potencias en la lucha contra el narcotráfico y subrayó que es un problema que debe ser afrontado con igual intensidad que la piratería en aguas de Somalia.